Россия и Франция. Сердечное согласие, 1889–1900 [Василий Элинархович Молодяков] (fb2) читать онлайн

[Настройки текста] [Cбросить фильтры]

[Оглавление]

В. Э. Молодяков Россия и Франция. Сердечное согласие, 1889–1900

ebooks@prospekt.org

Изображения на обложке: Александр III, фотограф С. Л. Левицкий (wikimedia.org), Президент Феликс Фор, фотограф Ф. Надар (wikimedia.org), а также с ресурса Shutterstock.com В оформлении макета использованы иллюстрации из собрания автора и с ресурса wikipedia.org

Автор: Молодяков В. Э., кандидат исторических наук, доктор политических наук, профессор Университета Такусёку (Токио), автор более 40 книг.

© Молодяков В. Э., 2025 © ООО «Проспект», 2025

* * *

Пролог. «ВЛЕЧЕНЬЕ, РОД НЕДУГА…»

Россию и Францию всегда связывали тесные и непростые отношения. Французское влияние в русской истории и русской жизни, особенно начиная с середины XVIII века, огромно. Пышность версальского двора служила образцом для петербургского. Почти все русские аристократы владели французским языком: многие не хуже французов, многие лучше, чем русским. Парижская мода царила по всей Российской империи, диктуя местным щеголям — которых при Пушкине на французский же лад называли «петиметрами» — во что им одеваться и что как называется: «Ведь панталоны, фрак, жилет — всех этих слов по-русски нет». Потом версальский двор, сметенный великой революцией 1789 года, стал достоянием истории. Петербургский, стремившийся превзойти его, просуществовал еще век с четвертью. Однако Франция несла в Россию не только духи и наряды, не только «суп в кастрюльке прямо из Парижа» и легкомысленные романы, но также новейшие научные открытия и философские учения, литературные моды и революционные идеи. Вольтера при его жизни больше чтили в Пруссии и России: ему покровительствовали монархи — Фридрих Великий и Екатерина Великая, которые переписывались с ним по-французски. Екатерина даже купила библиотеку знаменитого вольнодумца, которая и ныне хранится в Санкт-Петербурге. Французская революция принесла в Россию огромное количество эмигрантов: сначала роялистов, сторонников короля, спасавшихся от революционного террора, потом побежденных революционеров, бежавших от расправы, но старавшихся скрыть свое подлинное прошлое. На русской службе появилось немало французов, оставивших по себе очень разную память. Генерал-губернатор Одессы с 1803 года Арман-Эмманюэль дю Плесси герцог де Ришелье, известный в России официально как Эммануил Осипович и запросто как «наш Дюк» (duc по-французски значит «герцог»), считается основателем города: официально Одесса была создана за восемь лет до назначения градоначальником этого разнообразно одаренного вельможи-эмигранта, но расцвела именно при нем. В 1814 году, после реставрации династии Бурбонов, Ришелье вернулся на родину, где годом позже стал премьер-министром и одним из влиятельнейших людей страны. А в Одессе его место занял граф Александр Федорович Ланжерон, уроженец Парижа, звавшийся там Луи-Александр-Андрэ. Были, конечно, и другие: достаточно вспомнить убийцу Пушкина кавалергарда Жоржа-Шарля Дантеса, который был «заброшен к нам по воле рока» после революции 1830 года. Ришелье Арман-Эммануэль дю Плесси

Ришелье Арман-Эммануэль дю Плесси

Россия охотно принимала французов, стремясь научиться у них тому, чего не знала сама: парижскому шику и тайнам масонства (практически все русское масонство — французского происхождения), танцам и красноречию, церемониалу и вольнодумству. Французы охотно ехали к нам «на ловлю счастья и чинов», как справедливо, но, может быть, излишне резко выразился Лермонтов. Аристократии по всей России, а не только в столицах, требовались танцмейстеры и модистки, домашние учителя и библиотекари, причем в годы революционных потрясений из Франции в нашу страну приезжали не только сомнительные «графы» вроде Сен-Жермена и Калиостро, но и настоящие. Французский театр и книжные лавки наряду с модными магазинами стали неотъемлемой частью русской жизни сначала аристократии, затем дворянства в целом, а потом и всех, у кого водились деньги. Русские тоже стремились во Францию. Правда, не на службу — в императорской России это не было принято, а других посмотреть и себя показать. Франция всегда манила наших соотечественников, будоражила умы и волновала сердца. У русских аристократов была своя Франция, у писателей и художников — своя, у революционеров — своя, но всех тянуло в Париж. Из дневников и путевых записок, стихов и новелл, писем и воспоминаний русских о «прекрасной Франции» можно составить целую библиотеку. Лучшие годы жизни великий Тургенев провел в Буживале под Парижем. Но и великий Оноре де Бальзак венчался со своей любимой Эвелиной Ганской не где-нибудь, а в русском городе Бердичеве. Франция не казалась России врагом даже во время войн с Наполеоном, потому что ассоциировалась не с «корсиканцем», а со «старым порядком». Наполеон больше века занимал воображение русских поэтов — от Пушкина и Лермонтова до Брюсова и Цветаевой — не как противник, но как титаническая фигура истории вроде Александра Македонского или Юлия Цезаря. Отечественная война 1812 года наложила колоссальный отпечаток на жизнь России и русского общества, но не вызвала ни ненависти к Франции, ни отчуждения от нее. Уже в 1839 году на Бородинском поле появился памятник павшим французским воинам — Россия умела чтить достойного противника. Отношение Франции и французов к России и русским было более сложным и менее восторженным. Французская аристократия с некоторым удивлением смотрела на «ле бояр рюсс», прибывших из далекой, неведомой и почти азиатской страны, но тем не менее одетых по последней моде, отлично говоривших на их языке и не жалевших денег. Привыкшие мнить себя воплощением европейского духа и культуры, наследниками Греции и Рима, французы были склонны считать немцев полуазиатами, а русских и вовсе азиатами. Но самобытность и очарование России, загадочной «русской души», воплощенной в «ле мюжик рюсс» и странном слове «нитшево» (то есть «ничего» во всех его значениях), не оставляла их в покое. В нашу страну были влюблены такие разные люди, как Стендаль (участник похода Наполеона на Москву) и Бальзак, Проспер Мериме и Теофиль Готье, Александр Дюма и Гюстав Флобер. Путевые записки Готье или Дюма перевешивают книгу маркиза Астольфа де Кюстина о «николаевской России», ставшую любимым чтением русофобов, несмотря на периодические заявления автора о том, что его многое восхитило. Кюстин зло писал о самодержавной Российской империи 1830-х годов в основном потому, что боялся ее: «фобия» имеет здесь значение «страх», а не «ненависть». Но именно эта имперская мощь, этот абсолютизм власти несколькими десятилетиями раньше так пленили его соотечественника графа Жозефа де Местра, монархиста, католика и «пламенного реакционера», нашедшего спасение от революционного пожара в «Петербургских вечерах», как называлась его самая знаменитая книга. Несмотря на обоюдное влечение и интенсивное цивилизационное и культурное взаимодействие, межгосударственные отношения России и Франции далеко не всегда были дружественными и тем более союзными. В XIX веке наши страны воевали дважды — при Наполеоне I в начале столетия и при его племяннике Наполеоне III в Крымскую войну 1854–1855 годов. Первую войну Россия выиграла: в 1812 году Наполеон был в Москве, но в 1814 году казаки гарцевали по Парижу. Вторую проиграла, хоть и не была разгромлена. Поражение в войне с Пруссией в 1870–1871 годах, отторжение Эльзаса и Лотарингии, огромная по тем временам контрибуция, а также свержение монархии пошатнули положение Франции в Европе, где в то время не было ни одной республики, кроме Швейцарии. В 1875 году дипломатическое вмешательство русского императора Александра II спасло Францию от возможной «превентивной войны» со стороны Германской империи, создание которой было провозглашено четырьмя годами ранее не где-нибудь, а в занятом немцами Версале. Петербург не хотел ссориться с Берлином, но и не жаждал видеть его доминирующей силой в Западной Европе. Париж в свою очередь боялся Берлина и искал если не союзника — мало кто решился бы открыто выступить против растущей не по дням, а по часам империи, — то хотя бы возможного «противовеса». Неудивительно, что в последней четверти XIX века взоры французских государственных мужей обратились к России и даже самые отъявленные республиканцы были готовы на сближение с «империей кнута», как нередко называли нашу страну тогдашние европейские либералы. Франко-русское сближение конца XIX века, закончившееся оформлением военного и политического союза, было направлено против Германии и в итоге стало одной из главных причин Первой мировой войны в 1914 году. Отношения между нашими странами перед войной нельзя считать образцом дальновидной политики, которой стоит подражать, однако события 1890-х годов содержали в себе немало интересного и поучительного. Тем более это относится не только к сфере «тайной дипломатии» или военного сотрудничества.

Глава первая. «ПАРИЖА ВЕЧНЫЙ ГУЛ»: ГЛАЗАМИ РУССКИХ ПОЭТОВ

В 1889 году Франция отмечала столетие своей Великой Революции (оба слова полагалось писать с большой буквы). Третья Республика[1] — так называли режим, возникший в результате отречения Наполеона III от престола и крушения монархии в 1870 году, — заявила о себе как о наследнице лучших завоеваний революции, вроде «Декларации прав человека и гражданина», и постаралась дистанцироваться от ее идейных крайностей и ужасов революционного террора. За эти сто лет Франция пережила еще несколько революций, войн, смен государственного строя и династий, включая реставрации, но вроде бы, наконец, успокоилась. Среди сплошь монархической Европы — республиканскую, точнее конфедеративную, Швейцарию никто в расчет не принимал — Франция казалась некоей политической аномалией наподобие Советского Союза в двадцатые годы двадцатого века. Поэтому ей чаще, чем другим великим державам, приходилось что-то доказывать и самоутверждаться, но французы делали это с умением и блеском. Всемирная выставка 1889 года в Париже стала одной из грандиознейших пиар-акций Третьей республики. Французская столица уже не впервые устраивала подобные действа, так что опыт был, причем успешный. Но сейчас захотелось особенно удивить мир — тем, чего не было больше нигде. Символом выставки стала башня из металлических конструкций высотой 307 метров, выстроенная по проекту и под руководством инженера Александра Эйфеля. Многих это сооружение, появившееся в центре города, восхищало новизной и техничностью, но большинство деятелей литературы и искусства встретили башню в штыки, заявив, что она раз и навсегда испортила исторический облик города. Впрочем, протесты продолжались недолго. С башней смирились, ее приняли, полюбили… Теперь это один из главных символов Парижа, обессмертивший имя своего создателя, но не спасший его от суда и тюрьмы, куда тот угодил в 1893 году за участие в махинациях вокруг строительства Панамского канала: деньги собрали, канал не достроили. Но умер инженер Эйфель в «ранге» национального героя. Париж этих лет описан во множестве книг и статей, в том числе принадлежащих перу наших соотечественников, в изобилии съехавшихся полюбоваться и самим городом, и собранными на всемирной выставке «чудесами света». Выбирай на вкус. Александр Гюстав Эйфель. 1910

Александр Гюстав Эйфель. 1910

Эйфелева башня. Начало ХХ в.

Эйфелева башня. Начало ХХ в.

У нас будут необычные «русскоязычные гиды» по французской столице рубежа 1880–1890-х годов — Дмитрий Мережковский и Вячеслав Иванов, два молодых в ту пору поэта, которых манил к себе «Парижа вечный гул». Оба не раз бывали там и подробно описали его в 1891 году: первый в обстоятельной поэме «Конец века. Очерки современного Парижа», второй в цикле афористичных, остроумных, порой саркастических «Парижских эпиграмм». Мережковскому было двадцать шесть лет, Иванову — двадцать пять, так что слава их в качестве вождей русского символизма была впереди. Мережковского и в литературе, и в жизни всегда отличала сугубая серьезность. Его ценили за ум, эрудицию, систематичность и трудолюбие, но при этом критиковали за догматичность, схематизм мышления и сухость языка статей и книг. На всех, как известно, не угодишь. Написанные им многие десятки томов сегодня будут интересны немногим, зато эти немногие будут вознаграждены сполна. Другое дело — стихи, хотя и они у Дмитрия Сергеевича похожи на прозу. Что, замечу, для нашей воображаемой прогулки по Парижу, только что украшенному Эйфелевой башней, совсем неплохо. Итак, в путь, по улицам вечерней столицы летом:

Д. С. Мережковский. Начало 1890-х

Д. С. Мережковский. Начало 1890-х

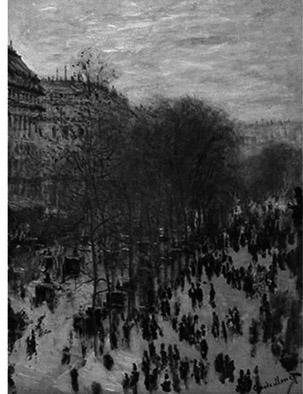

К. Моне. Бульвар Капуцинок. 1873

К. Моне. Бульвар Капуцинок. 1873

Знаменитые парижские кафе — центр интеллектуальной, политической и художественной жизни столицы. За небольшими столиками одних — депутаты и министры, банкиры и адвокаты, роялисты и республиканцы. Здесь говорят о последнем запросе в Палате депутатов, об итогах местных выборов, о ценах на зерно и уголь, передают новости из Лондона, Берлина, Рима, Петербурга, интригуют, составляют коалиции и альянсы. За столиками других — с виду почти такими же — художники, писатели, бойкие журналисты, модные критики и, конечно, поэты, признанные и непризнанные, циничные и вдохновенные. Здесь рождаются и рушатся репутации — забота сегодняшнего дня и содержание завтрашних газетных столбцов и журнальных страниц. Но здесь же рождаются дерзкие эстетические теории, амбициозные литературные манифесты, создаются школы и пишутся — во всей этой суете — гениальные и просто талантливые стихи. Кто-то прославится завтра, кто-то через много лет. Но все талантливое обязательно сохранится и не пропадет. И найдет отклик во всем мире, включая далекую Россию, которая пристально приглядывается к бьющемуся сердцу Парижа, устремленного в новое столетие.

В. И. Иванов. Около 1900

В. И. Иванов. Около 1900

Вячеслав Иванович Иванов не уступал Мережковскому ни умом, ни ученостью, поэтому и его творчество многим казалось излишне «книжным», перегруженным именами собственными, старинными словами и научными терминами — в основном из области античной истории и культуры, к которой он тяготел так же, как Мережковский к раннему христианству и средневековью. При этом они были совершенно разными людьми — по темпераменту, по складу ума и характера, по стилю жизни. Дмитрий Сергеевич жил полной жизнью за письменным столом или произнося длинные монологи, Вячеслав Иванович — в беседах, в диалоге с людьми. Поэтому и Париж у них получился совсем разный. Мережковский повествует, подробно и неспешно. Иванов рисует четкие и запоминающиеся виньетки — «острые, краткие, стильные», как охарактеризовал их Александр Блок. Например, этот диптих, две части которого иронически озаглавлены Jura mortuorum и Jura vivorum, то есть «Права умерших» и «Права живых»:

Девиз «Liberté, Égalité, Fraternité» на фронтоне дома. 2010. Фото. Автор: Jebulon. По лицензии GNU Free Documentation License

Девиз «Liberté, Égalité, Fraternité» на фронтоне дома. 2010. Фото. Автор: Jebulon. По лицензии GNU Free Documentation License

Поэт не шутил: официальный девиз Французской революции, а затем и республики, — «Liberté, Égalité, Fraternité», то есть «Свобода, равенство и братство», — должен был украшать все государственные учреждения. Вячеслав Иванович не без иронии откликнулся и на это:

Казнь Робеспьера. 1794

Казнь Робеспьера. 1794

Публичные казни с помощью гильотины были одним из любимых развлечений парижских зевак не только в годы революции, но сто и даже сто пятьдесят лет спустя (последняя — 17 июня 1939 года[3]). В Третьей республике смертью чаще всего карались убийства, особенно совершенные при отягчающих обстоятельствах, например если убитых было несколько.

«Динамитчик» Равашоль после ареста

«Динамитчик» Равашоль после ареста

Трудно с уверенностью сказать, насколько Равашоль и его подельники вдохновлялись примером российских «товарищей» — народовольцев, которые в конце 1870-х годов развязали настоящий террор против «царских сатрапов», увенчавшийся убийством самого императора Александра II 1 (13) марта 1881 года. Решительные меры, предпринятые по приказу нового царя, позволили сбить волну террора, но память о нем осталась. Русские газеты скупо и осторожно писали о «подвигах» Равашоля и других «динамитчиков», которые могли вызвать сочувствие у наиболее радикальной части вечно недовольной интеллигенции. Однако разведчики и дипломаты пристально следили за действиями анархистов, видя в них не только признак слабости республиканского режима, но и возможную угрозу для России. Франция конца XIX века казалась русским страной свободы — политической, социальной, моральной (по мнению некоторых, аморальной), духовной, эстетической. Отсюда шли прогрессивные — любимое слово тех лет! — философские и общественные учения позитивизма, социализма и анархизма, оригинальные литературные течения и школы от натурализма до символизма, театральные и художественные новации, начиная с импрессионизма. Об этом с нескрываемой, но доброй завистью написал Мережковский:

Глава вторая. ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО СЛУШАЕТ «МАРСЕЛЬЕЗУ»: НА ПУТИ К РУССКО-ФРАНЦУЗСКОМУ СОЮЗУ

Александр III. Фотография С. Л. Левицкого

Александр III. Фотография С. Л. Левицкого

Александр III, вступивший на престол весной 1881 года после убийства своего отца Александра II террористами-народовольцами, был первым монархом из дома Романовых, при котором Россия не вела ни одной войны. За это его почтительно звали «Миротворцем», хотя самодержец позволял себе весьма несдержанные высказывания об окружающем мире. Войны он не хотел, но и уступать никому не собирался. Убежденный славянофил, он отрицательно относился к балканской политике Австро-Венгрии и Турции, мечтал о контроле над Босфором и Дарданеллами и о том времени, когда «славянский стяг зареет над Царьградом», и с течением времени стал все более подозрительно относиться к Германской империи. Не подверженный, в отличие от отца, никаким либеральным веяниям и «пустым мечтаниям», Александр III воспринимал республиканский строй как недоразумение, считал парламент «балаганом», а французов несерьезными людьми, но — ничего не поделаешь — повернул российский государственный корабль в сторону «прекрасной Франции». Ни император, ни его бессменный министр иностранных дел Николай Карлович Гирс не оставили дневников или воспоминаний, а официальные документы — при их несомненной важности — по многим причинам не сообщают всей правды. Разумеется, «всю правду» узнать невозможно, но можно к ней приблизиться, если взглянуть на события прошлого глазами наиболее осведомленных и наблюдательных современников. В данном случае нам повезло. Для изучения истории русско-французского сближения в нашем распоряжении есть замечательный источник — подробный дневник первого советника МИД Российской империи графа Владимира Ламздорфа, опубликованный в 1926 году (записи 1886–1890 годов), в 1934 году (записи 1891–1892 годов) и, наконец, в 1991 году (записи 1894–1896 годов). Первые два тома недавно переизданы, но без вступительных статей, комментариев и указателей, которые были в первых изданиях и, конечно, необходимы для любой серьезной работы с источниками.

Граф Владимир Ламздорф

Граф Владимир Ламздорф

Кто же такой граф Ламздорф, что означала должность «первого советника» и почему его дневник имеет такую ценность? На эти вопросы обстоятельно и точно ответил историк Ф. А. Ротштейн в предисловии к первому изданию второго тома его записей. «Из дневника видно, что первый советник был чем-то вроде начальника кабинета министра, на обязанности которого лежали изучение и разработка текущих дел и заготовление для министра директивных писем дипломатическим представителям за границей. Фактическое ведение переговоров, беседы с иностранными представителями — вообще внешние сношения в собственном смысле слова лежали вне компетенции советника, который поэтому не все знал, но мог знать, если министр питал к нему особое доверие и сообщал ему свои дипломатические разговоры и планы. В данном случае советник, по-видимому, был поставлен в исключительное положение. Насколько велико было доверие к нему начальника, видно из того, что, например, перипетии и даже самый факт создавшегося тогда политического сближения с Францией были во всем иностранном ведомстве известны только Гирсу и Ламздорфу и оставались секретом даже для старых послов, посвященных во множество других тайн русской дипломатической кухни. Отсюда и политическая ценность дневника. Ламздорф очень многое знал, и то, что знал, он записывал с примерной откровенностью, присоединяя к этому свои собственные соображения и комментарии, которые, при его несомненно большом и тонком уме, представляют большой интерес». Граф Владимир Николаевич Ламздорф появился на свет в конце 1844 года по старому стилю, что по новому пришлось уже на начало 1845 года, поэтому в литературе встречается двойная дата его рождения. Он принадлежал к старинному и родовитому, но не слишком богатому немецкому роду из Курляндии (ныне часть Латвии), представители которого находились на русской службе со времен Екатерины Великой. Имений или значительных капиталов граф не унаследовал, а потому зависел от успеха карьеры и царских милостей, которыми, заметим, не был обделен. Невысокий рыжеватый человек с аккуратно подстриженными усами, Ламздорф отличался нелюдимостью и предпочитал проводить время за письменным столом или с книгами, не прекращая работы даже в выходные и праздничные дни. Он никогда не был женат, почти не имел друзей — помимо природной замкнутости мешали острый ум и острый язык, которому он иногда давал волю, — и никогда не служил за границей. Создается впечатление, что Ламздорф предпочитал как можно реже покидать министерское здание у Певческого моста через реку Мойку в Санкт-Петербурге, где находилась и его казенная квартира.

Николай Гирс

Николай Гирс

На протяжении пятнадцати лет, с 1881 по 1896 год, Владимир Николаевич возглавлял канцелярию МИД, был вторым, а затем первым советником, проделав огромную, хотя внешне невидную работу. Его очень ценил Николай Карлович Гирс, с 1875 года фактически возглавлявший внешнеполитическое ведомство в должности товарища (заместителя) министра при престарелом князе Александре Горчакове, лицейском товарище Пушкина. В 1882 году Александр III назначил Гирса министром, но тот был не более чем главой дипломатической канцелярии при царе, который единолично вершил внешнюю политику империи. Болезнь и смерть императора в 1894 году наложились на расстроенное здоровье пожилого Гирса, который умер в начале 1895 года, немного не дожив до 75 лет, но до последнего, по мере сил, исполнял свои обязанности. Для Ламздорфа это был страшный удар, ибо мало к кому он был так привязан, как к своему «старому начальнику». Со смертью Гирса карьера Ламздорфа не закончилась, так как без него министерство просто не могло работать. «Странным является мое положение в данный момент, — записывал он. — Мои секретные архивы содержат все тонкости политики последнего царствования. Я оказываюсь в положении единственного обладателя государственных тайн, являющихся основой наших отношений с другими державами». Новый министр иностранных дел князь Алексей Борисович Лобанов-Ростовский, богатый и легкомысленный вельможа, много лет был послом в Вене — двор Габсбургов считался самым древним и самым пышным в Европе — но о мировой политике в целом имел весьма поверхностные представления. Отношения с Ламздорфом у него не сложились (граф смертельно обиделся, что начальник не уделил должного внимания его роду в своих трудах по генеалогии), но князь скоропостижно скончался, пробыв во главе министерства всего полтора года. Его преемник — бесцветный бюрократ Николай Павлович Шишкин — так и остался в ранге управляющего министерством и менее чем через год уступил должность амбициозному и авантюрному графу Михаилу Николаевичу Муравьеву, который взял Ламздорфа в заместители. В это время Владимир Николаевич сблизился с еще более амбициозным и авантюрным министром финансов Сергеем Юльевичем Витте, который активно вмешивался во внешнюю политику империи, а на Дальнем Востоке фактически взял ее в свои руки. Министр финансов враждовал с Муравьевым и стремился иметь на Певческом мосту «своего человека», тем более что Ламздорф, по словам Витте, «был ходячим архивом министерства иностранных дел по всем секретным делам». После скоропостижной смерти Муравьева летом 1900 года Сергей Юльевич продвинул Владимира Николаевича в министры, зная, что может на него положиться. Но это уже другая история, причем печальная, — курс Витте привел к русско-японской войне, поражению и революционному пожару 1905 года. В 1906 году Витте и Ламздорф вместе ушли из большой политики. Годом позже Владимир Николаевич умер на французском курорте Сан-Ремо. Таким образом, на протяжении всего описываемого нами периода и даже раньше через руки Ламздорфа проходили все важнейшие документы внешней политики России. Обычная процедура была такова. Послы и посланники присылали в министерство отчеты — кстати, Александр III первым из русских царей заставил своих дипломатов писать по-русски, а не по-французски, как это было принято раньше. Гирс и Ламздорф читали их и отправляли императору, в некоторых случаях вместе с проектами ответов или указаний. Тот читал всю корреспонденцию, равно как и документы, полученные от иностранных послов в Петербурге, и накладывал на нее краткие, выразительные, порой очень резкие резолюции в качестве руководства к действию. Гирс еженедельно ездил к царю с докладами, к которым готовился, как школьник к экзаменам; Ламздорф в это же время ходил молиться в Казанский собор. Министр выслушивал указания монарха, периодически что-то уточняя, отвечал на вопросы и давал необходимые пояснения. По возвращении он передавал Ламздорфу необходимые бумаги и подробно пересказывал содержание беседы. Затем Владимир Николаевич садился за свой любимый письменный стол и принимался за работу — составлял указания главам российских миссий и ответы иностранным послам и министрам, которые Гирс просматривал и подписывал, в необходимых случаях представляя их на рассмотрение самодержца. Дневник, который вел этот осведомленный и умный человек, интересен тем, что он был не только записью наблюдений или впечатлений автора, но и бесценным хранилищем служебной информации. Историк В. М. Хвостов пояснял: «Ежедневно или почти ежедневно Ламздорф заносил заметки о главнейших событиях и свои особые соображения на бумагу в виде черновых набросков. Начисто он переписывал и обрабатывал эти записи обычно позже, часто спустя значительный промежуток после тех событий, которые в них описывались. Таким образом, запись все-таки не является отражением настроений и мыслей, которые порождались у автора теми или иными событиями тотчас же по их возникновении». Это несколько снижает ценность дневника как исторического источника, но ее существенно повышает другое обстоятельство: «В дневнике имеется значительное количество копий, снятых Ламздорфом с дипломатических документов. Нужно иметь в виду, что в некоторых (впрочем, довольно редких) случаях Ламздорф не копировал, а излагал документы своими словами, хотя он и заключает это изложение в кавычки. Впрочем, этот парафраз всегда весьма точно передает суть дела».

Фрагмент дневника Ламздорфа на французском языке

Фрагмент дневника Ламздорфа на французском языке

Отступление о графе Ламздорфе и его дневнике может показаться читателю слишком длинным и уводящим в сторону от главной темы, но это не так. Во-первых, дневник первого советника является одним из основных источников всего нашего исследования. Во-вторых, он важен не только и не столько в применении к его автору. В. М. Хвостов верно разъяснил значение записей Ламздорфа: «Самая полная публикация документов этого периода нисколько не лишит научного значения того подбора их (или выдержек из них), который имеется в дневнике. Этот подбор всегда останется показателем того, что считалось наиболее важным теми, кто руководил тогда внешней политикой царской России. Всякий, кто работал над историческими источниками подобного рода, поймет, как важно для реконструкции — не самих международных событий, а именно политики русского правительства, — знать, что же именно из огромного вороха дипломатической переписки виднейшими представителями самого этого правительства считалось наиболее важным». В первой книге дневника, охватывающей 1886–1890 годы, записей о Франции на удивление мало. Каковы ее основные темы? Германия: усиление торговых трений с Россией в конце 1880-х годов, восшествие на престол молодого и решительного кайзера Вильгельма II в 1889 году, отставка «железного канцлера» князя Бисмарка годом позже и отказ его преемника князя Каприви от продления «перестраховочного договора» 1887 года с Россией. По этому договору стороны обязались сохранять благожелательный нейтралитет при войне одной из них с любой третьей великой державой, кроме случаев нападения Германии на Францию или России на Австро-Венгрию. Затем Болгария: борьба австрийского и русского влияний в этом полунезависимом государстве, формально остававшемся вассалом Турции, но приобретшем фактическую самостоятельность после русско-турецкой войны 1877–1878 годов. Турция: вечный «восточный вопрос» и финансовое положение Оттоманской империи, обанкротившейся, но продолжавшей контролировать стратегически важные проливы Босфор и Дарданеллы между Черным и Средиземным морями. О Франции почти ничего, но несколько записей по нашей теме — с необходимыми комментариями — необходимо привести. Республиканцы не питали симпатий к царям, но не могли обойтись без опоры на них. «Гамбетта, Клемансо и компания всегда были враждебно настроены по отношению к монархической, самодержавной, набожной и православной России, — записывал Ламздорф 9 (21) января 1890 года. — Под влиянием страха перед Германией они из расчета льнули к нам, но в сущности парижский кабинет имел постоянно целью поссорить нас с Берлином, заставлять нас таскать для него каштаны из огня и лишь стремился пускать нам пыль в глаза очень шумными, но более нас компрометирующими, чем искренними проявлениями своих чувств. Тем не менее г. Гирс остается верен своей системе не ссориться с Францией и не подавать даже и виду, что между нами может произойти охлаждение. В целях поддержания равновесия мы должны сохранить возможность опираться на этот мнимый союз и на эти мнимые симпатии». Русский посол в Париже Артур Моренгейм обратил внимание начальства на речь молодого депутата Теофиля Делькассе при обсуждении очередного государственного бюджета в Палате депутатов. «Он приходит к выводу, — излагал Ламздорф полученную депешу 4 (16) ноября 1890 года, — что единственно практичным и реальным союзом является союз между Россией и Францией, основывающийся не на письменных соглашениях, а на общности интересов. Германия заключила союз с Австрией против России и с Италией против Франции, но эта лига бессильна перед моральным единением Франции и России, сохраняющих в сознании своей силы незыблемое спокойствие. Наконец, он доказывает, что различный образ правления нимало не препятствует франко-русскому соглашению. Глубокое впечатление, произведенное красноречием молодого депутата, — заметил он в заключение, — предвещает ему, по-видимому, блестящую будущность». «Французы добиваются хороших с нами отношений, — подытожил Владимир Николаевич три дня спустя, — и будут вынуждены делать это и впредь, так какони нуждаются в поддержке дружески к ним расположенной России».

Леон Гамбетта. Портрет работы Л. Бонна

Леон Гамбетта. Портрет работы Л. Бонна

Небольшая историческая справка. Адвокат и политик Леон Гамбетта (1838–1882), к тому времени уже покойный, считался «отцом» Третьей Республики и воплощением ее добродетелей, включая либерализм, парламентаризм и атеизм. Трудно представить себе большую противоположность Александру III, нежели этот буржуа, враг монархии и церкви. Жорж Клемансо (1841–1929) в ту пору был известен только как парламентский скандалист и «ниспровергатель кабинетов»; мировую славу ему принесут пребывание во главе правительства в 1917–1920 годах и решающее участие в выработке Версальского «мирного» договора 1919 года, в котором уже содержался весь сценарий будущей войны в Европе. Теофиль Делькассе (1852–1923) в качестве министра иностранных дел с 1898 по 1905 год сыграл решающую роль в дальнейшем укреплении сотрудничества с Россией и в ухудшении отношений с Германией, войну с которой он продолжал приближать в качестве морского министра в 1911–1913 годах, посла в Петербурге в 1913–1914 годах и снова главы внешнеполитического ведомства в 1914–1915 годах. Николай Гирс носил нерусскую фамилию и считался чуть ли не проводником немецкого влияния в Петербурге. В этом его обвиняли воинственные патриоты вроде влиятельного издателя «Московских ведомостей» Михаила Каткова, призывавшего к союзу с Францией и жесткой политике в отношении Германии. Призывал Катков к этому небескорыстно, ибо выражал интересы той части русских промышленников, которые особенно опасались германской конкуренции. Напротив, помещики, продававшие в Германию зерно, были заинтересованы в наилучших отношениях с ней. Об этом знали и царь, считавшийся с Катковым, и Гирс, и Ламздорф. На Певческом мосту думали об интересах России и не искали никакой иной корысти, кроме царских милостей, от которых министр и его ближайший помощник зависели и материально, и морально. Они не испытывали никакой враждебности к Германии, но отказ Берлина от продления «перестраховочного договора» при условии сохранения Тройственного союза с Веной и Римом показывал, что с уходом Бисмарка внешняя политика империи Гогенцоллернов делает если не крутой, то ощутимый поворот, причем не в сторону интересов России. Правящие круги Петербурга же без всякой симпатии относились к республиканской Франции — Александр III вообще без малейшего стеснения называл любой парламент «балаганом» — но приходили к выводу, что в сложившейся ситуации положиться можно будет только на нее. Об этом хорошо написал Ф. А. Ротштейн, характеристикой которого мы воспользуемся. «Гирс и Ламздорф шли на этот крутой поворот с большой неохотой. Наталкиваясь на каждом шагу в своей среднеазиатской и ближневосточной политике, а в особенности в своих политических устремлениях на Балканы и к проливам, на сопротивление Англии, Россия, покинутая Германией, очутилась в весьма незавидном положении, которое осложнялось еще и таможенной войной с Германией и беспримерным народным голодом, приведшим в чрезвычайное расстройство государственные финансы и обороноспособность страны. При таких условиях — а немцы к тому же беспрестанно муссировали по Европе слухи о возможностях войны — Гирс и Ламздорф сознавали необходимость сближения с Францией, которая уже оправлялась от своего поражения в военном и финансовом отношении и добивалась союза с Россией как старой противницей Англии, а ныне и Германии. Но сблизиться с Францией для того, чтобы выйти из собственного состояния изоляции и застраховать себя на всякий случай против Германии, было одно. Совершенно иное было сближаться с Францией для того, чтобы вывести из изоляции ее и, питая в ней реваншистские идеи, дать вовлечь себя в войну или толкнуть на превентивную войну Германию. Войны Гирс и Ламздорф боялись больше всего на свете, так как были уверены, что она принесет с собой не просто бедствия, но и революцию. Меж тем к Франции с ее вечно меняющимися правительствами, буйными припадками шовинизма и как раз в это время участившимися актами анархического террора у обоих дипломатов не было никакого доверия». Сановные обитатели здания на Певческом мосту постепенно пришли к убеждению, что можно пойти навстречу французским авансам, но в глубокой тайне, дабы не злить Германию. Царь согласился с их доводами, тем более что Ламздорф считал некоторую напряженность между Берлином и Парижем, скажем так, невредной для России. Одним из первых шагов в сторону Франции стало решение Александра III пожаловать президенту Сади Карно высшую награду Российской империи — орден Св. Андрея Первозванного. В то время ордена не столько давали за конкретные заслуги, сколько «жаловали» в знак монаршей милости или для укрепления межгосударственных отношений. Решение далось царю нелегко, ибо из иностранцев до тех пор этот орден получали только монархи или члены королевских домов, но не аристократы и тем более не «простолюдины», к которым формально относился французский президент. Царь долго не подписывал заготовленный указ, так как, по словам Гирса, «не хотел опускаться, оказывая слишком интимные знаки внимания этим республиканцам». «Знак симпатии, высказанный при нынешних обстоятельствах главе французского правительства, — записывал Ламздорф 17 февраля (1 марта) 1891 года, не видя особой разницы между главой правительства и главой государства, хотя речь шла о президенте, — лишь заставит немцев быть более осмотрительными, а французов сделает менее запуганными. Это заставило бы также Берлин не пренебрегать добрыми отношениями с Россией». «Мы со своей стороны не будем испытывать никакого сожаления, — писал он два дня спустя послу в Париже от имени Гирса, — видя, что все усилия Германии достигнуть какого-либо сближения с Францией терпят поражение. От этого может выиграть лишь равновесие, необходимое для спокойствия Европы. Сердечное согласие, которое столь счастливо водворилось между Россией и Францией, представляет в наши дни условие, необходимое не только ввиду их взаимных интересов, но также и для создания определенного противовеса влиянию лиги центральных держав». Сердечное согласие! По-французски l’entente cordiale. Ключевое слово уже сказано, хотя в исторической литературе его обычно относят к более позднему времени, к окончательному оформлению союза Англии, Франции и России против Германии в 1907 году, принесшего в русский политический лексикон слово «Антанта» уже в качестве имени собственного. Однако Ламздорф пишет о достигнутом согласии, формулируя таким образом официальную позицию Петербурга.

Барон Артур Моренгейм. Портрет работы И. И. Хелмицкого

Барон Артур Моренгейм. Портрет работы И. И. Хелмицкого

Необходимо принять во внимание и личность адресата. Шестидесятисемилетний барон Артур Павлович Моренгейм, с 1884 года занимавший пост посла в Париже, а до того долго служивший посланником в Копенгагене и недолго послом в Лондоне, не пользовался симпатиями в Петербурге, за исключением императрицы Марии Федоровны — бывшей датской принцессы Дагмары, браку которой с наследником российского престола Александром Александровичем он активно содействовал. Его считали не умным, но хитрым и пронырливым, подозревали в еврейском происхождении и слишком тесных связях с французскими политиками и банкирами. Моренгейм стал активным сторонником и проводником идеи франко-русского союза не только из государственных соображений, но и движимый личным честолюбием. Вхожий к премьер-министру Шарлю-Луи Фрейсине и министру иностранных дел Александру Рибо, предприимчивый посол всячески подчеркивал готовность Петербурга к союзу с Францией и даже зачитывал им фрагменты писем Гирса — Ламздорфа, вроде приведенного выше, а также «доверительно сообщил» о готовящемся награждении президента высшим орденом Российской империи. На Певческом мосту об этом узнали не от него, а из перлюстрированного письма Рибо французскому послу в России Антуану Лабуле. Одновременно Моренгейм написал письмо Гирсу «в поучающем тоне» о необходимости дальнейшего сближения с Францией. Документы были посланы царю, и Гирсу пришлось оправдываться за своеволие разговорчивого посла. Александр III, уже готовившийся принять окончательное решение о союзе, не рассердился, хотя в иной ситуации его крутой нрав мог стоить карьеры и послу, и министру. Считавший Моренгейма непорядочным человеком, Ламздорф 6 (18) марта составил ему от имени начальника «кисло-сладкое» письмо, напомнив, что все это сообщалось ему для сведения, а не для оглашения, пусть даже в частном порядке. Во избежание возможных осложнений или недомолвок проект письма был просмотрен и завизирован государем. Болтливость и честолюбие барона раздражали Гирса и Ламздорфа не только сами по себе — они опасались излишних «утечек информации», которые дали бы повод обвинить Россию в антигерманской политике. Немецкие фамилии обоих сановников не должны вводить нас в заблуждение относительно их политической ориентации. Дело было в другом. Молодой кайзер Вильгельм II считался человеком импульсивным, чтобы не сказать неуравновешенным, и способным на необдуманные поступки. Эти качества действительно были присущи императору, но молва существенно и небескорыстно преувеличивала их. Опытный русский посол в Берлине граф Павел Шувалов считал его «в сущности миролюбивым, но крайне обидчивым». Ссориться с Россией Вильгельм не хотел, питая личные симпатии и к Александру, и к его наследнику Николаю, на которые те не отвечали особой взаимностью. Тем не менее царь не только наградил президента Карно орденом Св. Андрея Первозванного, но и пожаловал в мае того же года Фрейсине и Рибо ордена Св. Александра Невского. Но главные события развернулись в июле-августе того же года. 11 (23) июля в Кронштадт прибыла с официальным визитом французская эскадра под командованием красавца-адмирала Альфреда Жерве, пробывшая там до 26 июля (7 августа). Морякам устроили пышную и восторженную встречу. Историк И. С. Рыбаченок пишет: «Подготовка началась заранее: в течение недели повсюду в городе прибирали, чистили, подкрашивали. На пристани огромные флаги России и Франции красовались попарно по обе стороны входного трапа, а над воротами парка два полотнища, изящно связанные концами в виде большого банта, возвышались на трехцветных пятисаженных шестах. Гирлянды дубовых ветвей и трехцветной материи соединили отдельные декоративные элементы в единое целое, а роскошные пальмы в больших вазонах дополняли убранство… Задолго до прихода гостей масса зрителей собралась на стенке Купеческой гавани, откуда открывался превосходный вид на рейд. Тысячи глаз невооруженных и вооруженных всевозможными зрительными приспособлениями были направлены на горизонт в томительном ожидании… Постоянно чередовавшиеся звуки „Боже, царя храни“, „Марсельезы“ и приветственные возгласы разрастались в стихийный гул. Все махали шляпами, платками, зонтами».

Сади Карно

Сади Карно

В царской России исполнение «Марсельезы» — революционной песни, ставшей государственным гимном Французской республики, — было запрещено законом даже в домашних условиях. В кругу приближенных Александр III выразил легкое неудовольствие тем, что она будет исполняться официально, но не без юмора заметил смущенным царедворцам: «Вы, кажется, хотите, чтобы я сочинил новый гимн для французов! Нет уж, играйте тот, какой есть». Единственное, что он себе позволил, — снял фуражку, чтобы не отдавать честь под столь «возмутительную» музыку. На торжественном обеде император с видимым удовольствием поднял тост за здоровье президента Карно. Адмирал Жерве отвечал: «Со вчерашнего дня я нахожусь в каком-то волшебном, удивительном сне. Так велики симпатии и внимание, оказанные нам в России. Мы должны гордиться этими знаками внимания, счастливые тем, что они относятся не только к нам, но и к дорогой нам Франции. Да примет великая и славная Русская империя привет Франции!» Газета «Московские ведомости», в которой был жив франкофильский дух уже умершего к тому времени Каткова, разъясняла: «Мы имеем дело не с республикой, а с Францией, могущественной державой, с великим, полным жизненной энергии и таланта и симпатичным нам народом. При таком взгляде совершенно естественным является тост, провозглашенный государем императором за главу великой дружественной страны, а „Марсельеза“ является не гимном революции, но национальным гимном Франции, тем более что от этого гимна остался ныне только мотив, слова же утратили почти всякое значение даже в самой Франции». Петербург встречал гостей не менее радостно и торжественно, чем Кронштадт. «Гости разместились в колясках, — продолжает свой основанный на документах рассказ И. С. Рыбаченок, — запряженных тройками в русской упряжи, и отправились на прогулку по нарядным улицам города. Около восьми вечера к памятнику Петру I подкатили Жерве и один из командиров кораблей. Стоя в ландо, с непокрытыми головами, они медленно объехали монумент… С прогулки все гости возвращались под гул приветствий по переполненным публикой Литейному и Невскому проспектам к зданию Городской думы: там в девять часов вечера город давал блестящий раут. Огромная толпа с энтузиазмом встречала французов, которые, поднявшись по лестнице, снимали шляпы и кланялись публике». Обеды и приемы с красноречивыми тостами следовали друг за другом. Один русский генерал, вспомнив события не такого уж далекого прошлого — Наполеоновских войн, — заявил: «Хотя французы сожгли Москву, а русские взяли Париж, те и другие оставались противниками, но никогда не были врагами». Другой назвал Крымскую войну 1854–1855 годов «скорее рыцарским турниром, чем враждебным столкновением». Описывая «братание» французских и русских моряков и гостеприимство простых петербуржцев, «Биржевые ведомости» сделали вывод, что «идея (русско-) французского сближения не составляет больше исключительного достояния интеллигентных и газетных сфер, но успела проникнуть в народную массу». Газета «Новости» увидела в происходящем «блистательное подтверждение глубины и искренности народных симпатий России и Франции». Дополнительным доказательством этого стал впечатляющий успех выставки промышленных и художественных произведений Франции, открывшейся 29 апреля (11 мая) 1891 года в Москве. Ежедневно ее посещали от трех до четырех тысяч человек. Побывал на ней и сам российский самодержец.

Раймон Пуанкаре

Раймон Пуанкаре

Много лет спустя французский политик Раймон Пуанкаре, неоднократно возглавлявший правительство и приведший свою страну в качестве президента к Первой мировой войне, вспоминал: «Те из нас, которые были взрослыми в 1891 году, не могут даже теперь без волнения вспоминать потрясающий эффект, произведенный в то время во Франции выражениями дружбы со стороны императора Александра III. Для республиканцев это означало не только признание республики правительством, традиции и форма правления которого так сильно отличались от наших и нашего строя. Это означало конец длительного периода изоляции для Франции и внешнее выражение ее воскресения». Сказано откровенно: видно, с чьей стороны шла инициатива и кому это в большей степени было выгодно. Пребывание французских моряков в России широко освещалось всей европейской прессой. Берлин и Лондон были явно встревожены, но о самом важном в газетах не сообщалось. Между тем, 4 (16) июля Гирс в глубокой тайне начал переговоры с послом Лабуле о заключении двустороннего политического соглашения. В Петербурге об этом, кроме Гирса и посла, знали только император и Ламздорф, готовивший тексты документов. Двадцать второго июля (3 августа) Владимир Николаевич предложил положить в основу будущего соглашения готовность сторон согласовывать свои действия так, чтобы «остановить всякие осложнения в их зародыше». Александр III одобрил идею, но потребовал четко сформулировать взаимные обязательства. Два дня спустя выработанный на Певческом мосту и утвержденный царем проект был сообщен в Париж через французского посла. Двадцать шестого июля (7 августа) министр иностранных дел Рибо телеграфировал в Петербург свои пожелания и поправки. Еще через два дня император одобрил проделанную работу и велел вызвать в Россию барона Моренгейма, который узнал о переговорах только по прибытии в столицу 5 (17) августа. Девятого (21) августа Гирс вручил ему официальное секретное письмо для передачи французскому правительству, содержавшее следующий текст соглашения: «1) В целях определения и утверждения сердечного согласия, объединяющего их, и желая сообща способствовать поддержанию мира, который является предметом их самых искренних желаний, оба правительства заявляют, что они будут совещаться между собой по каждому вопросу, способному угрожать всеобщему миру. 2) В случае, если мир оказался бы действительно в опасности, и в особенности в том случае, если бы одна из двух сторон оказалась под угрозой нападения, обе стороны уславливаются договориться о мерах, немедленное и одновременное проведение которых окажется в случае наступления означенных событий настоятельным для обоих правительств». В этом дипломатичном и обтекаемом тексте не было конкретных формулировок, которых желали французы: о том, что «угроза миру» будет исходить от Тройственного союза — в Петербурге больше опасались Англии! — и что «Франция и Россия вступают в соглашение относительно одновременной мобилизации своих сил тотчас же, как только одна из стран, входящих в Тройственный союз, мобилизует свои». Не отказываясь в принципе от перспективы военного сотрудничества, Россия сочла за лучшее не спешить. Общее настроение тех, кто был посвящен в тайну переговоров, остроумно выразил дипломат князь Валериан Оболенский, приятель Ламздорфа: дружба с Францией «подобна мышьяку — в умеренной дозе она полезна, а при малейшем преувеличении становится ядом». Восемнадцатого (30) августа 1891 года специальный дипломатический курьер доставил из Парижа в Министерство иностранных дел Российской империи срочное и секретное письмо барона Моренгейма, написанное тремя днями ранее и снабженное приложениями. Дальше будут говорить документы: откровенные в силу секретности и необходимости четких формулировок, но в то же время уклончивые из-за осторожности обеих сторон и нежелания брать на себя слишком определенные обязательства. Моренгейм сообщил министру иностранных дел Рибо приведенную выше «формулу из двух пунктов», пояснив, что всегда готов к консультациям, о которых говорилось во второй статье проекта. Рибо от имени своего правительства с благодарностью принял известие, но напомнил послу — и письменно, и устно — о необходимости начать конкретные переговоры о мерах возможного противостояния потенциальному противнику. В то же время французский министр сказал, что недоволен инициативой своего генерального штаба начать самостоятельные переговоры с Россией (см. главу третью): «Он назвал этот избыток рвения со стороны генералов, не снабженных на то полномочиями, неловким и находит весьма прискорбным, что они не могли избежать огласки своих частных доверительных бесед». Следует пояснить, что в республиканской Франции военное министерство и независимый от него генеральный штаб не считали нужным ставить министерство иностранных дел в известность о своих международных переговорах, даже если это вело к принятию неких обязательств, — об этом знали только президент республики и глава правительства. Прочитав все эти письма, присланные с курьером из Парижа, Ламздорф вознегодовал и переслал их Гирсу с пространной и сердитой запиской: «Смею думать, что барон Моренгейм значительно превысил пределы предоставленных ему полномочий. Второй пункт соглашения предусматривает возможность договоренности об определенных мерах, если они станут неизбежны для обоих правительств „в случае, если всеобщий мир оказался бы действительно в опасности…“. Но в препроводительном письме на имя г. Рибо наш посол заявляет уже теперь, что дальнейшее развитие обоих принятых пунктов не только возможно, но что оно „должно составить их естественное и необходимое дополнение“. С этой целью он сразу же ставит себя в полное распоряжение министра иностранных дел… Разве барон Моренгейм полагает, что общий мир находится „в опасности“ или одна из обеих сторон сейчас находится „под угрозой“ неминуемого нападения? Между тем, так мало вероятно, чтобы каким-либо образом в России решились начать войну в ближайшее время, и было бы, конечно, очень неосторожно поощрять известные французские устремления, давая обязательства, столь же компрометирующие, сколь и несвоевременные». Ознакомившись с бумагами, старый и осторожный Гирс не решился сразу же докладывать императору, а взял тайм-аут на размышления. Но согласился с общей оценкой, которую Ламздорф дал действиям русского посла в Париже. Дипломатические документы — увлекательное чтение, если найти к ним правильный подход. Французскому дипломату Талейрану, на протяжении долгой жизни успешно служившему многим режимам, приписывается циничный афоризм: «Язык дан дипломату для того, чтобы скрывать свои мысли». Когда партнеры пытаются прийти к письменному соглашению, им необходима формулировка, которая устроила бы все стороны. Однако такие формулировки, даже в самых тайных соглашениях, редко бывают конкретными, поскольку каждая из сторон стремится максимально отразить в ее тексте свои пожелания. Это одно из главных искусств дипломата. Обтекаемый и приемлемый текст найден, но появляется вторая проблема: каждая из сторон пытается трактовать его по-своему. В данном случае все предельно ясно. Смысл проекта Гирса — Ламздорфа был в том, что Россия согласна совещаться с Францией о противостоянии агрессии держав Тройственного союза, если таковая случится. Моренгейм же, идя навстречу пожеланиям французов, предложил договориться о возможных мерах заранее. В Петербурге думали не более чем о «консультативном пакте» или «протоколе о намерениях», как это называется сейчас. В Париже хотели добиться соглашения со взаимными обязательствами, которое до нужного момента лежало бы в секретных архивах, а в случае необходимости моментально вступило бы в действие. Гирс разделял опасения своего первого советника, о чем 22 августа (3 сентября) известил императора. «Смею думать, — писал он, — что при настоящем политическом положении соглашение по двум пунктам… может пока быть признано совершенно достаточным, так как оно вполне ограждает Россию от опасности оказаться изолированною в случае войны[5]… Выходить из этого спокойного и выгодного для нас положения было бы весьма неосторожно, а это легко могло бы случиться, если, согласно предположениям, выраженным в переписке барона Моренгейма с г. Рибо, мы теперь же приступили (бы) к переговорам… Не говоря уже о том, что подобные переговоры, порученные специальным делегатам, вряд ли сохранятся в тайне и что огласка их, послужив к возбуждению умов, может лишь ускорить роковую минуту, мне казалось бы весьма нежелательным связывать себя преждевременно какими-либо положительными обязательствами в военном отношении и тем стеснять нашу свободу действий». Слова о «специальных делегатах» имели в виду предложение Моренгейма, сделанное им французам: этим делегатом с русской стороны честолюбивый посол, конечно, видел себя. В Париже были бы этому рады, поскольку барон был готов обещать все что угодно. В дневнике Ламздорф продолжал изливать свое недовольство по поводу излишней предприимчивости посла, о которой узнал частным образом: «Он, по-видимому, полагает, что является обладателем портфеля министра иностранных дел, и кстати и некстати разглагольствует об исключительной важности той миссии, для поручения которой он вызывался (в Петербург. — В. М.). Не открывая еще предмета этой миссии, он создал столько шума и такую рекламу по поводу своей недавней поездки в Россию, что это начинает привлекать общее внимание. Такого рода агент (т. е. представитель. — В. М.) является настоящим бичом. Можно ли при таких условиях добиться какого-либо успеха?» Историки знают, что после долгого пребывания на посту за границей некоторые дипломаты лучше понимают и даже начинают отстаивать позицию не той страны, которую они представляют, а той, в которой аккредитованы. Случай Моренгейма явно из таких, что было особенно заметно Ламздорфу, не покидавшему центрального аппарата министерства. Многозначительные заявления барона, напустившего на себя необычайную важность, французским газетчикам о взаимных симпатиях и сближении двух стран были с восторгом приняты во Франции и с тревогой в Германии, что, в свою очередь, никак не входило в расчеты Петербурга. Были основания подозревать за действиями Моренгейма не только профранцузскую ориентацию или любовь к похвалам и почестям. Четвертого (16) сентября Ламздорф занес в дневник сообщение о предложении газеты «Ле Галуа» («Галл»[6]) провести «национальную подписку в пользу российского посла, чтобы преподнести ему в той или иной форме большую дотацию в вознаграждение за усердие, проявленное в деле сближения между обеими странами. Они посмели даже обратиться с подобным предложением к Моренгейму, причем он не проявил ни смущения, ни негодования. Напротив, он делает все возможное, чтобы заслугу во всем происшедшем приписать себе одному, и не видит ничего дурного в том, что французы, которым он служит, оплатят его труды». В свете записанной чуть раньше недоуменной фразы: «Бог знает, откуда у него деньги, у него, который в прежнее время всегда был в долгах!» — многое становится ясным. Артур Павлович действительно был странным послом, но пользовался покровительством «в высших сферах», как уклончиво называли на Певческом мосту императрицу-датчанку. Только в конце 1897 года Николай II смог отправить 74-летнего Моренгейма в отставку, назначив его, как полагалось в таких случаях, членом Государственного совета. Престарелый барон остался жить во Франции и умер в 1907 году всеми забытый. Говорят, за гробом шли только самые близкие люди — его портной и парикмахер. Что касается газеты «Галл», то ее издавал еще более одиозный и авантюрный человек — бывший профессор петербургской Военно-медицинской академии Илья Фаддеевич Цион, о котором речь пойдет в главе, посвященной деятельности французского капитала в России. Нетрудно догадаться, чьи деньги стояли за газетой, а сам Цион был протеже ярого франкофила и германофоба Каткова. Александр III ответил на встревоженное письмо Гирса, находясь в Копенгагене. Французы и там не оставляли царя в покое, подослав к нему советника своего МИД Жюля Гансена, датчанина по происхождению и приятеля Моренгейма. Однако их излишняя настойчивость не понравилась монарху, несмотря на все его франкофильство. Он велел ограничиться имеющимися пунктами соглашения как «достаточными», никаких действий сверх этого не предпринимать и сохранять все дело в строжайшей тайне, о чем Гирс 4 (16) сентября официально уведомил Моренгейма. Думается, Ламздорф не без удовольствия составлял проект этого письма. Монаршая воля — закон. Но днем позже в Петербург пришла «странная телеграмма» от Эрнста Коцебу, советника русского посольства в Париже: министр иностранных дел Рибо «хотел бы получить от нас указание, что он должен говорить по вопросам внешней политики». «С какой стати мы примем на себя роль вдохновителя речей г. Рибо!» — с недоумением воскликнул Ламздорф и спешно заготовил телеграмму, запрещавшую давать любые «указания» такого рода. Министр охотно подписал и ее. Окончательную ясность внес приезд Гирса в Париж 7 (19) ноября того же 1891 года, когда министр совершал дипломатическое турне по Европе. Он четко заявил своему коллеге Рибо: «Царь думает, что для текущего момента достаточно основ соглашения, намеченных в августе месяце», — и отказался немедленно вступить в переговоры о военной конвенции, не имея на то полномочий от Александра III, который и сам пока не принял твердого решения.

Посол Гюстав де Монтебелло

Посол Гюстав де Монтебелло

Напуганные воинственными речами кайзера Вильгельма, который к месту и не к месту стал вспоминать об обидах, нанесенных его стране… Наполеоном Бонапартом, французы всеми силами продолжали свои попытки воздействовать на Россию. Эту миссию они возложили на нового посла в Петербурге 53-летнего графа Гюстава де Монтебелло, прибывшего туда в конце 1891 года на смену Лабуле. Гирс и Ламздорф видели в нем «человека заурядного, (но) приятного в делах, так как он из хорошего общества и не интриган». Французская республика официально не признавала аристократические титулы, но не возбраняла пользоваться ими в частном порядке. «Супружеская пара Монтебелло у нас в большой моде, — записывал Ламздорф 2 (14) февраля 1894 года. — Посол постоянно получает приглашения на охоту от великих князей и цесаревича. Графиня вошла во все маленькие интимные сборища двора и высшего общества. Это нисколько не мешает милостивому высшему свету говорить, что графиня вышла из-за прилавка магазина, что граф Монтебелло представляет республику, а его жена — Парижскую коммуну! Супруга графа Монтебелло красива, но происходит из семьи богатых торговцев». Параллельно с дипломатами активные переговоры о заключении соглашения вели между собой и военные ведомства обеих стран. Пора рассказать о них.

Глава третья. ФРАНЦУЗСКАЯ ПАРТИЯ «РУССКОГО МОЛЬТКЕ»: ГЕНЕРАЛ НИКОЛАЙ ОБРУЧЕВ И ВОЕННАЯ КОНВЕНЦИЯ 1892 ГОДА

Кто творит историю — личности или массы? Думающие люди спорят об этом уже не одно тысячелетие и не могут прийти к определенному ответу. Разумеется, ответить на такой вопрос «в целом» невозможно. В частном же случае русско-французской военной конвенции 1892 года несомненна решающая роль одного конкретного человека, без которого никакой конвенции бы не было. Это начальник Главного штаба русской армии генерал-адъютант Обручев, которого современники — одни с восторгом, другие с иронией — называли «русским Мольтке». Как ни относиться к фельдмаршалу Хельмуту-Карлу-Бернхарду Мольтке-старшему, многолетнему начальнику генерального штаба Пруссии, а затем Германской империи, но сравнение с ним уже по определению делало честь любому генштабисту. Генерал Николай Обручев. 1882

Генерал Николай Обручев. 1882