Библиотека литературы США [Бенджамин Франклин] (fb2) читать онлайн

[Настройки текста] [Cбросить фильтры]

[Оглавление]

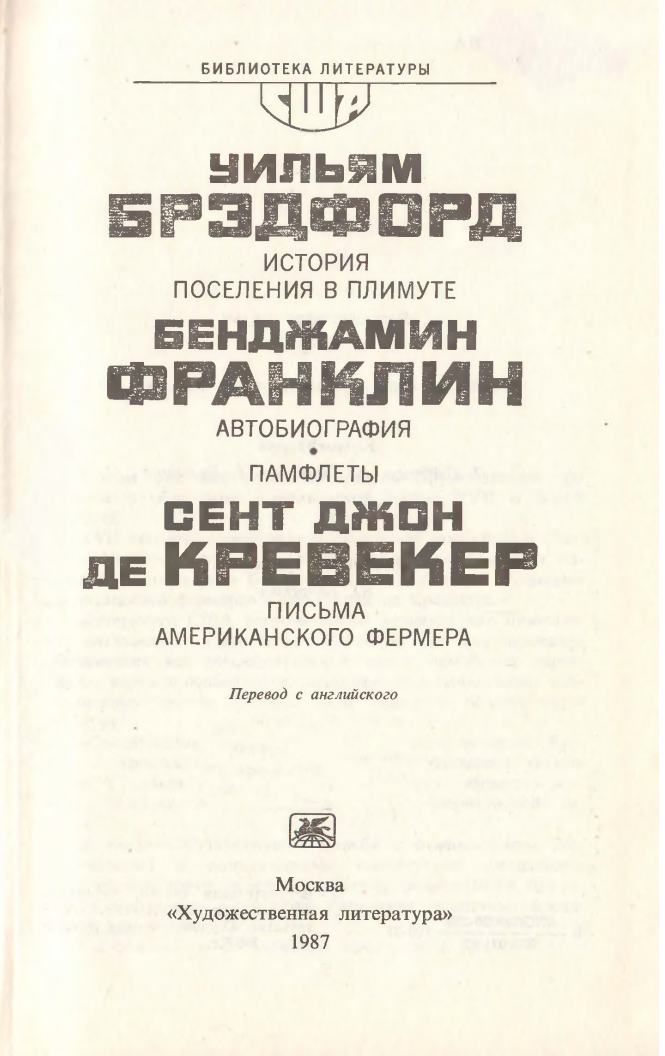

Уильям Брэдфорд История поселения в Плимуте Бенджамин Франклин Автобиография. Памфлеты Сент Джон де Кревекер Письма американского фермера

НАЧАЛО АМЕРИКАНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1

В этом томе «Библиотеки литературы США» читатель знакомится с образцами американской прозы XVII и XVIII столетий. XVII столетие представлено «Историей поселения в Плимуте» Уильяма Брэдфорда. XVIII — «Автобиографией» и маленькими памфлетами Бенджамина Франклина и «Письмами американского фермера» Сент Джона де Кревекера. Литература США первоначально возникла как ответвление английской словесности и лишь в ходе формирования американцев как самостоятельной нации приобрела характерные черты и особенности, позволившие в дальнейшем американскому народу сделать свой вклад в общемировую культуру. «Соединенные Штаты… были основаны мелкими буржуа и крестьянами, бежавшими от европейского феодализма с целью учредить чисто буржуазное общество…» — писал Энгельс о начальном периоде американской истории[1]. В Англии XVII столетия борьба с отживающими экономическими и политическими институтами феодализма была первое время облечена в форму религиозного брожения, и бунтарями в ту пору выступали различные протестантские секты, подвергавшиеся всю первую четверть века жестоким церковным и правительственным преследованиям. Одна из таких религиозных общин, зародившаяся в крестьянско-ремесленной среде в Ноттингемпшире, бежала от кар и преследований сначала в Голландию, а позднее в Америку. Именно этой общине — «сепаратистам», — принадлежавшей к одному из крайних направлений в английском протестантском движении, было суждено основать в 1620 году Плимутское поселение у полуострова Кейп-Код, на восточном побережье Североамериканского материка. Хотя это было уже второе английское поселение (первое было основано за тринадцать лет до того в Виргинии), ему отводится в американской национальной истории особое место и с ним исторически связано наибольшее число памятных дат и реликвий, почитаемых в США вплоть до нашего времени. Имя парусника «Мэйфлауэр» («Майский цветок»), на котором поселенцы после долгого и опасного плавания подошли к полуострову Кейп-Код, известно каждому американскому школьнику. Отмечается дата высадки «отцов пилигримов» и день торжеств после первого урожая (День Благодарения в четвертый четверг ноября). В США считается также «престижным» возводить свою личную генеалогию к какому-нибудь из пассажиров «Мэйфлауэра» и по сей день существует общество лиц, претендующих на такое родство. Нет недостатка и в произведениях художественной литературы и изобразительного искусства, идеализирующих, подчас неумеренно, все эти события. Даже в «Сватовстве Майлса Стэндиша» У.-Г. Лонгфелло, относящемся к американской классике, жизнь плимутских поселенцев представлена как пастораль, нарушаемая лишь набегами «кровожадных» индейцев. В канун высадки на материк, 22 декабря 1620 года, на «Мэйфлауэре» было также составлено знаменитое «Соглашение», в котором будущие основатели Нового Плимута заявляли о создании «гражданского политического сообщества» для разработки в дальнейшем ради общего блага колонии «справедливых и равных законов», для всех обязательных. Долгое время американские историки апологетического направления восхваляли договор на «Мэйфлауэре» как основу всего последующего буржуазно-демократического законодательства в США. Однако новейшие исследователи усматривают в нем не только антифеодально-освободительную тенденцию, но и зародыш последующих ограничений гражданских свобод, ибо равенства у новоприехавших не было. Наряду со «святыми» (saints), как именовали себя полноправные члены сепаратистской общины, на «Мэйфлауэре» плыли и «чужаки» (strangers), подлежавшие морально-религиозной «опеке» «святых», а также работники — «сервенты», которым предстояло отработать расходы хозяев на их переезд, прежде чем претендовать на какие-либо права. Книга Уильяма Брэдфорда (1590–1657) содержит предысторию сепаратистской общины сначала на севере Англии (автор примкнул к ней еще в ранней юности), а позднее в Голландии. Это — первая, меньшая часть книги. Во второй, собственно американской части своего сочинения Брэдфорд выступает как летописец-хронист и дает погодичную, порою весьма подробную и снабженную комментарием хронику «дней и трудов» поселенцев. И ранее выделяясь в общине как активный участник, он вскоре стал губернатором Нового Плимута, многолетним руководителем и наставником всего поселения. Чтобы понять пафос книги, значение, какое автор придает своей хронике, надо ясно представить, что «отцы пилигримы» считали себя выполнителями определенной им свыше «божественной миссии». Они полагали, что их толкование религиозно-нравственных задач человека и назначения его на земле является единственно правильным и что они пересекли океан, чтобы беспрепятственно претворить свою теорию в жизнь. Все, что встречало их, и трудности и успехи колонии, толковалось ими исключительно по этому признаку: несчастья — как проявления божьего гнева, удачи — как благословение небес. Помехи, или то, что они полагали помехами на пути к поставленной цели, подлежали безусловному осуждению и устранению. При таком сугубо религиозном обличье практика их была целиком буржуазной. Маркс характеризует протестантизм как буржуазную разновидность христианства. После недолгого совместного ведения хозяйства новоплимутцы поделили общую землю колонии на участки, передаваемые в личное пользование, а далее и в собственность. Наряду с характерным для пуритан аскетизмом, простотой и строгостью нравов, по мере того как экономика колонии крепла, все более ценились скопидомство и сметка в коммерции как добродетели, украшающие христианина и отвечающие предъявляемым к нему нравственным требованиям. Отсутствие на новой земле сословных и прочих преград к независимой экономической деятельности служило для колонистов социальной гарантией и одновременно — в их толковании — «божественной санкцией» правильности избранного ими пути. Все сильнее возраставшее имущественное неравенство их не смущало. Когда Брэдфорд на более поздних страницах своего сочинения сетует на ухудшение нравов среди колонистов, он упускает из виду имущественный, экономический фактор, который с течением времени подтачивает ветшающую, становящуюся все более формальной религиозную оболочку их жизни. Если подходить к книге Брэдфорда — ее композиции, элементам стилистики, лексике — как к образцу словесности своего времени, ее легко трактовать как мемуарную, деловую, религиозно-нравственную английскую прозу первой половины XVII столетия. Но если взять ее в целом как литературно-исторический памятник, запечатлевший начальные шаги и первые думы одной из особо характерных по своим устремлениям группы английских поселенцев на неосвоенном еще европейцами клочке колонизуемой заокеанской земли, ее можно с не меньшим правом рассматривать как один из начальных, а в некотором смысле и краеугольных камней в фундаменте будущей американской культуры. В наиболее основательной американской антологии литературы США XVII столетия один из ее составителей и комментаторов пишет, что из всей литературы американского пуританства «История поселения в Плимуте» Уильяма Брэдфорда «с наибольшим правом может быть поименована произведением искусства»[2]. Конечно, трудно было бы ожидать, чтобы в горстке протестантских сектантов, прибывших из Англии за океан, оказался еще один Мильтон или даже Джон Беньян. Да и общее отношение идеологов американского пуританства к литературе, к искусству как суетному началу, отвлекающему человека от главных религиозно-моральных задач, не способствовало совершенствованию артистических сторон в новой заокеанской культуре. Знакомясь с повествованием Брэдфорда, более чем перегруженным библейскими цитатами и коммерческой деловой перепиской, современный читатель — при всей ценности книги как исторического источника — лишь с очень большим сомнением отнесет ее к изящной словесности. И тем не менее определенные поводы к тому существуют. Не слишком часто, но все же время от времени читатель встречает страницы, где непосредственное чувство, эмоция преодолевают деловитую сухость губернатора Брэдфорда и дают достаточно яркий, в определенной мере художественный эффект. Таковы, например, разделы, посвященные высадке и первым шагам «пилигримов» (это имя пассажирам «Мэйфлауэра», кстати, первым дал Брэдфорд) в новой суровой стране — а условия были настолько тяжелыми, что половина новоприбывших, не перенеся испытаний, умерла в тот же год. Такова посмертная похвала одному из духовных вождей и наиболее образованных членов колонии Уильяму Брюстеру, описание жизни которого должно, по замыслу автора, служить примером и для него, и для всех остальных. Такова, в другом роде, исполненная сарказма характеристика одного из прибывших позднее в роли священнослужителя некоего Джона Лайфорда, скрывавшего — в сатирическом освещении автора — под ханжеской маской паразитизм, распущенность и интриганство. Заслуживает внимания автобиографизм, вносимый Брэдфордом в книгу, — история жизни крестьянского сына и автодидакта, мужественного, готового к жертвам во имя своих убеждений. Отметим и чуждость Брэдфорда литературным претензиям, прокламируемое им уже в самом начале книги стремление к «простому стилю», доступному широкому кругу читателей. Брэдфорда трудно причислить к оригинальным мыслителям — В.-Л. Паррингтон, известный историк общественной мысли в США, не посвящает ему ни строки, — но очевидная искренность Брэдфорда, наивная подчас прямота, нечуждость — к случаю — юмору заметно выделяют его из числа ищущих лишь славы и выгоды честолюбцев и казуистов, которых находим немало среди лидеров американского пуританизма этого времени. В заслугу ему можно также поставить терпимость к недолго пробывшему в Плимуте Роджеру Уильямсу, выступавшему за свободу совести и в защиту прав индейского населения. Этот близкий к левым левеллерам в Англии передовой и высокообразованный идеолог, друг Мильтона и Генри Вэйна, подвергся в дальнейшем преследованиям в более фанатичном соседнем с Плимутом Массачусетсе. При том не следует преувеличивать гуманность или широту взглядов губернатора Брэдфорда. Всех «благочестивых pilgrim-fathers («отцов-пилигримов»)», как пишет Маркс, сближало беспощадное отношение к коренному населению колонизуемых территорий, американским индейцам, которые на первых порах бескорыстно оказали неоценимую помощь европейским пришельцам (научили их местным методам земледелия и рыболовства). Правда, однажды, в интересах поддержания законности, три колониста были преданы в Плимуте казни за убийство и ограбление встреченного индейца. Однако, коль скоро грубо обманываемые навязываемыми им «договорами» индейские племена решались открыто противодействовать экспансии белых захватчиков, Брэдфорд, как и другие пуританские руководители, проявляет безжалостность. Так, повествуя об уничтожении огнем и мечом индейцев-пекотов в 1637 году, проведенном Массачусетским и Коннектикутским поселениями (плимутцы не подоспели к расправе), Брэдфорд сообщает: «Страшно было взирать, как они заживо жарятся в пламени, в то время как потоки их крови, заливая огонь, вызывают невообразимый чад и зловоние. Но победа была сладостной жертвой, и они вознесли хвалу господу». Эти позорящие губернатора Брэдфорда строки заставляют читателя вспомнить о фанатической ярости пуритан — так, десятилетием позднее, богомольные солдаты Кромвеля зверствовали в Ирландии, считая «папистов» (католиков) недостойными жалости. Встает и вопрос об уже зарождающемся американском расизме, с точки зрения которого индеец был не более чем «частью флоры и фауны»[3] колонизуемых территорий, которую надлежало эксплуатировать или же истреблять. Нельзя не отметить, что посреди многочисленных «чудес свыше», какими они спешили объявить все свои удачи и достижения, выделяется сотворенное американскими пуританами несомненное экономическое, чисто буржуазное чудо — превращение сохранившегося у индейских племен кровавого воинского атрибута эпохи родовых отношений в пользующийся спросом товар. «Пуритане Новой Англии — эти виртуозы трезвого протестантизма, — писал Маркс в «Капитале», в главе «Так называемое первоначальное накопление», — в 1703 г. постановили… выдавать премию в 40 ф. ст. за каждый индейский скальп… в 1744 г., после объявления в районе Массачусетского залива одного племени бунтовщическим, были назначены следующие цены: за скальп мужчины 12 лет и старше 100 ф. ст. в новой валюте… за скальп женщины или ребенка — 50 фунтов стерлингов»[4]. О том, что с окружающими индейскими племенами были реально возможны и сотрудничество, и дружба, свидетельствует практика того же Роджера Уильямса в основанном им поселении в Род-Айленде. Более того, он изучал быт и внутриплеменную жизнь соседей-индейцев и написал о них книгу. Однако практика большинства других американо-пуританских колоний была прямо противоположной, направленной на оттеснение и истребление индейцев. Оценивая наследие пуританизма в США в целом, надо сказать, что плебейско-демократические традиции английского пуританства исторически сыграли определенную прогрессивную роль в подготовке американской буржуазной революции XVIII столетия. По-иному было в сфере культуры и литературы. Если на мощном стволе вековой английской культуры пуританизм был не более чем боковой ветвью дерева, то, привитой в заокеанских колониях к «дичку» новосоздаваемой цивилизации, он вошел в плоть и кровь новой нации и надолго стал одним из формирующих факторов в общедуховном развитии страны. Не умершая в пуританские годы традиция Чосера и елизаветинцев и антипуританская сатира периода Реставрации действовали активно лишь в Англии; США оставались заводью пуританизма все XVII столетие и большую часть XVIII. Борьба с его цепкими пережитками оставалась актуальной для американской литературы и позже, вплоть до начала нашего века[5]. Если говорить об иных, не запятнанных фанатизмом и ханжеством сторонах пуританской культуры, формировавших национальный характер и духовный облик американца, то к пуританской традиции в определенной мере относятся и суровые черты романтизма Натаниеля Готорна и Германа Мелвилла, ригоризм Эмерсона и Торо, моральная сосредоточенность в творчестве Сары Орн Джуэт и Эмили Дикинсон.2

При жизни Франклина получила известность шутливая эпитафия, написанная им самому себе еще молодым человеком — историки американской литературы именуют ее «знаменитейшей из созданных в США эпитафий».«Здесь лежит тело типографа Вениамина Франклина, Как переплет старой книги, Лишенный своего сочинения, своея надписи и позолоты В снедь червям; Но сочинение само не пропало, Оно, как он уповает, когда-нибудь Паки в свет покажется В новом и лучшем издании, Исправлено и украшено Сочинителем».Эта автоэпитафия Франклина весьма показательна для тех перемен, которые произошли в духовной жизни американских колоний за столетие, протекшее с высадки пассажиров «Мэйфлауэра». В душном мире нетерпимости новоанглийских теологов повеяло свежим воздухом. С характерным деистическим свободомыслием юный автор непринужденно трактует основополагающий пуританский догмат о бессмертии души в терминах своего типографского ремесла. Русский текст анонимного переводчика, напечатанный в 1780 году в петербургском журнале, с несомненным искусством передает пародийно-торжественную стилистику подлинника[6]. В ряду замечательных людей, прославивших век Просвещения, американец Франклин занимает видное место. Он не был великим ученым, как Ломоносов, или великим социальным мыслителем, как Жан-Жак Руссо, или великим политическим писателем подобно Вольтеру. Но во все эти сферы интеллектуально-общественной деятельности, которые мощно преобразовывала революционизирующая мысль Просвещения, Франклин внес бесспорный вклад. Он также сумел сочетать в своей жизни и личности эти широкие интересы своеобразным и гармоническим образом. Долгая жизнь Франклина захватила чуть ли не весь XVIII век. Он пережил почти всех своих современников, великих писателей европейского Просвещения, и в полной мере реализовал программу, возможную для передового человека своего поколения: прошел путь просветителя от пропаганды начатков деистических и антиабсолютистских идей до практического участия в борьбе за буржуазно-демократическую республику в последней четверти века. Франклин родился в 1706 году в Бостоне. Младший сын переселившегося из Англии, обремененного многодетным семейством ремесленника, он с двенадцати лет уже начал грудиться. В своей «Автобиографии» Франклин подробно рассказывает, как, будучи учеником в типографии в этом крупном по тому времени городе, он жадно и самоотверженно занимался самообразованием, как пристрастился к печатному делу и к книге, стремясь стать самому типографщиком — наборщиком, автором, редактором и издателем в одном и том же лице, — как в то время бывало принято. Весь средний период жизни Франклина тесно связан с другим городским центром колониальной Америки — с Филадельфией. Начав с малого, он развернул здесь широкую и настойчивую просветительскую деятельность. Он организует сообщество ремесленников и подмастерьев, которое ставит своей целью самообразование, борьбу с религиозной нетерпимостью и распространение полезных знаний. Позднее, когда он заводит свою типографию, он предпринимает издание газеты и расходящихся по стране календарей-альманахов. Пропагандируя деистические идеи и научное знание, издания Франклина исподволь подрывают теологическую и клерикальную традицию в культуре колониальной Америки. Типография приносит доход, Франклин становится состоятельным человеком и вынуждает считаться с собой чванную квакерскую филадельфийскую буржуазию. Он добивается ответственных должностей в муниципальных органах Пенсильвании, проявляет инициативу в создании общественных учреждений, в том числе городской больницы (первой в Америке) и публичной городской библиотеки, основывает училище для юношества, из которого вырастает в дальнейшем Пенсильванский университет, и в 1743 году создает Американское Философское общество, объединяющее американских ученых. Довольно рано Франклин начинает самостоятельно выступать по интересующим его научным проблемам. Маркс высоко оценивает высказывания молодого Франклина по вопросам, касающимся политической экономии. «Первый сознательный, почти тривиально ясный анализ меновой стоимости, — пишет Маркс, — сводящий ее к рабочему времени, мы находим у человека Нового Света, где буржуазные производственные отношения, ввезенные туда вместе с их носителями, быстро расцвели на почве, на которой недостаток исторической традиции уравновешивался избытком гумуса. Этот человек — Бенджамин Франклин…»[7]. В середине 40-х годов Франклин предпринял свои первые опыты по изучению атмосферного электричества. Отсутствие специальной теоретической подготовленности ограничивало поле его исследований. Однако выдающееся дарование экспериментатора и изобретателя позволило Франклину сделать важные практические выводы из своих научных открытий. После знаменитого опыта с запуском в грозовую тучу оснащенного металлическим острием бумажного «змея» Франклин приходит к идее громоотвода. Достижения Франклина в далекой заокеанской стране вызвали сенсацию в европейских ученых кругах. «Никто бы не чаял, чтобы из Америки надлежало ожидать новых наставлений о электрической силе, а однако учинены там важнейшие изобретения, — писали летом 1752 года «Санкт-Петербургские ведомости». — В Филадельфии, в Северной Америке, господин Вениамин Франклин столь далеко отважился, что хочет вытягивать из атмосферы тот страшный огонь, который часто целые земли погубляет». Ломоносов, сам занимавшийся вопросами атмосферного электричества, с большим интересом отнесся к экспериментам Франклина. В течение 50-х и 60-х годов многие из европейских ученых обществ включили американца как равного в состав своих членов, а университеты поднесли ему почетные ученые степени. Он стал известен в Европе как «доктор Франклин». Громоотвод не принадлежит к самым крупным изобретениям XVIII столетия. Но трудно назвать другое открытие, которое так настраивало бы на полемический лад в борьбе с суеверием, вызывало бы такое озлобление церковников и так подходило бы для пропаганды научного знания в самых широких массах. Это было изобретение «с идеологией». Позднее, когда создатель громоотвода стал одним из видных вождей американской Войны за независимость, получила широкую известность латинская подпись Тюрго под изданным во Франции гравированным портретом Франклина: «Eripuit coelo et fulmen sceptrumque tyrannis» («Исторгнул молнию с неба и скипетр у тирана»). Радищев приводит ее в своем «Путешествии из Петербурга в Москву». Долгое время, пока не были исчерпаны конституционные формы борьбы с метрополией, Франклин живет и работает в Англии в качестве представителя Пенсильвании, Массачусетса (позднее и Джорджии), энергично отстаивает в английских королевских инстанциях экономические и политические интересы колоний, ведя одновременно неофициальную кампанию в печати. Когда политический разрыв становится неизбежен, он возвращается в Филадельфию, чтобы принять деятельное участие в революционных событиях. Как один из руководящих делегатов Второго Континентального конгресса он участвует в редактировании написанной Джефферсоном американской Декларации независимости, одного из важных политических документов буржуазной революции XVIII столетия. Используя противоречия в лагере абсолютизма, восставшие американцы ищут военной и финансовой помощи у Людовика XVI, главного соперника Англии в Европе и за океаном. Франклин появляется при версальском дворе, заключает американо-французский союз и ведет искусную дипломатическую борьбу против лондонского правительства. В успешном выполнении этой ответственной миссии ему немало помогают его авторитет как ученого и писателя и обширные связи с научными и литературными кругами в Европе. В 1785 году Франклин вернулся на родину и прожил в Филадельфии еще несколько лет. В 1790 году он скончался. Незаконченная (выполненная едва ли на треть) «Автобиография» Франклина — важный памятник американской словесности XVIII столетия. Его обширное литературно-публицистическое и эпистолярное наследие представляет непреходящую ценность для истории американской культуры и восполняет недописанные главы задуманной книги[8]. Своей безыскусственностью и прямотой «Автобиография» как бы наследует «простому стилю» губернатора Брэдфорда, но полностью свободна от тяготевшей над всем, что вышло из-под пера пуритан, «божественной санкции». Вместе с «божественной санкцией» уходит и вековой пиетет перед книжной торжественностью библейской прозы как литературного образца. Франклин чуток к повседневному разговорному языку и прибегает к нему без стеснения. Особое место «Автобиографии» Франклина — первого американского литературного произведения, получившего известность в Европе, — в немалой мере объясняется тем, что он выступает в ней не только автобиографом, но также как бы создателем нового, выдвигаемого эпохой положительного литературного персонажа. Сын мыловара, ремесленник-типографщик, скромный гражданин Филадельфии, он становится «велик и знаменит», опираясь не на родовитость и знатность, а лишь на трудолюбие и разум. В качестве посла первой буржуазной республики он стоял в темном квакерском платье перед раззолоченными царедворцами и монархами и разговаривал с ними с уверенностью представителя нового класса, вступившего на историческую арену. В таком зрелище было от чего возгордиться и прийти в умиление людям из поднимающихся социальных низов. Горячо убеждая Франклина довести до конца историю своей жизни и деятельности, его друг англичанин Воуэн так говорит во включенном Франклином в книгу известном обращении к нему: «Ваш рассказ о себе покажет, что Вы не стыдитесь своего происхождения… Вы доказываете, как это малосущественно, когда дело идет о счастье, добродетели и величии», и заключает, что, когда книга появится, она будет полезнее для человечества, «чем все жизнеописания Плутарха, взятые вместе». Франклин-сатирик — выдающаяся фигура американской литературы XVIII столетия. Его маленькие памфлеты входят по праву в общемировое сатирическое наследие эпохи. Они были написаны частью в ходе борьбы американских колоний за независимость («Об экспорте преступников в колонии», «Эдикт прусского короля», «Продажа гессенцев» и др.), частью в борьбе с социальным злом в молодой американской республике («Заметки о североамериканских дикарях», «О торговле рабами» и др.). Метод Франклина-сатирика своеобразен. Он редко негодует «в открытую». Под маской строгой, как бы беспристрастной подачи фактов он методично разоблачает противника, после чего представляет читателю сделать самому неизбежные выводы. Прочитав «Заметки о североамериканских дикарях», читатель не может не задаться вопросом, кого же на самом деле надо именовать североамериканскими дикарями — американских индейцев или белых захватчиков?[9] С той же целью, желая подвести читателя к самостоятельным выводам, Франклин прибегает к мистификациям, искусно вводя в оборот вымышленные скрыто-пародийные «документы», бросающие беспощадно-разоблачительный свет на проявления феодально-абсолютистского произвола («Продажа гессенцев») или рабовладение в буржуазной Америке («О торговле рабами»). В этом последнем он в речи восточного деспота и пирата, якобы вычитанной им в некоем старинном издании, развивает аргументацию против освобождения захваченных в плен христиан, почти дословно воспроизводящую доводы сторонников рабовладения в США, и выражает далее свое недоумение и удивление по поводу этого постыдного сходства. Сатирические мистификации Франклина имели шумный литературный успех у современников. Анализируя дальнейшую репутацию Франклина как идеолога и писателя, необходимо коснуться собственно буржуазных моментов в его жизни и творчестве. В 30–50-х годах в Филадельфии — и в выпускаемой им газете и в альманахах — Франклин вел активную пропаганду повседневной житейской морали в духе новых буржуазных воззрений, проповедуя бережливость, расчетливость и коммерческое благоразумие. В этих произведениях Франклина («Путь к богатству», «Совет старого торговца молодому торговцу» и др.) специфически буржуазный момент выражен очень отчетливо и заставляет читателя помнить, что автор и сам одно время был торговцем, нажившим себе состояние. Когда в новом столетии романтики подвергли запальчивой критике утилитаризм Просвещения, попытку рассматривать и природу, и душевный мир человека лишь с критериев полезности, они обрушили свой гнев на Франклина, который давал в этом смысле особенно сильные основания для критики. Китс назвал его «квакером, набитым скаредными поучениями», а Карлейль «прародителем всех будущих янки», имея в виду торжество материальной выгоды над духовными интересами человека, столь характерное для ведущих тенденций жизни и деятельности в заокеанской буржуазной республике. Действительно, канонизованный к тому времени в США, хрестоматийный Франклин представлял собою довольно жалкое зрелище. В его образе было старательно вытравлено все, что выходило за рамки примитивно-буржуазного здравого смысла. Это был американский благонамеренный бюргер, какой-то бизнесмен XVIII столетия. Рисовать так, однако, Франклина можно только вопреки исторической истине. Ни взгляды, ни личность Франклина-просветителя никак не укладываются в рамки буржуазно-охранительной идеологии. И он сам не по плечу тем из своих соотечественников, кто пытается его истолковывать в этом духе. В вопросах об отношении к религии Франклин проявлял известную осторожность. Хорошо зная нравы американских церковников, он не шел дальше признания в деизме даже в частных письмах к друзьям. Тем не менее его крупные заслуги в деле расшатывания традиционного религиозного мировоззрения в США остаются бесспорными. Добавим, что один из его французских друзей оставил свидетельство, что Франклин «почитал только великую природу». Возвратившись на родину, когда закладывались основы американской буржуазной республики, уже обремененный годами и томимый недугами престарелый Франклин остается верным своим основным демократическим и просветительским идеалам. В «Вопросах и замечаниях по поводу перемен в конституции Пенсильвании» (1789) он резко выступает против создания верхней палаты, представляющей крупную собственность. «Или вы полагаете, что мудрость непременный спутник богатства?..» — не скрывая насмешки, вопрошает Франклин. По поводу рабства негров некоторые из американских просветителей под давлением влиятельных в Конгрессе южных плантаторов заняли половинчатую позицию. Такого упрека нельзя сделать Франклину. Возглавляя Пенсильванское общество за освобождение негров, он подписал обращение к Конгрессу о законодательном запрещении рабовладения на всей территории США и, потерпев неудачу, опубликовал за месяц до смерти свой бескомпромиссный памфлет «О торговле рабами».

3

Хотя «Письма американского фермера» бесспорно принадлежат американской литературе, их автора трудно без оговорок признать подлинно американским писателем. Не говоря уже о Франклине, этом живом воплощении материальных и духовных интересов английских колоний в Америке XVIII столетия, даже йоркширский крестьянин Брэдфорд, ступивший впервые на американский берег с «Мэйфлауэра», был более американцем, чем этот американизировавшийся (и далее полностью «разамериканизировавшийся») француз. И «Письма» его — своеобразное сочетание подлинных наблюдений над жизнью американцев в годы, предшествующие борьбе за независимость США, и сильно идеализированных представлений об английских колониях в Америке, насаждавшихся некоторыми из писателей французского Просвещения в те же годы в Европе. Весьма знаменательно в этом смысле посвящение Кревекером своей книги «аббату Рейналю». Тесно связанный с французскими просветителями, Г.-Т. Рейналь, выпустивший в 1770 году широко читавшуюся «Политическую и философскую историю поселения и торговли европейцев в обеих Индиях», рисовал из своего парижского далека жизнь колонистов в Америке как род руссоистской утопии. Мишель-Гийом Жан де Кревекер (1735–1813) родился в дворянской семье в Нормандии и получил первоначальное образование в иезуитском коллеже. Повздорив с отцом, он уехал сперва в Англию, а оттуда в 1755 году в Канаду, где участвовал в англо-французской войне сперва как топограф, а позже как офицер в регулярных французских частях. После разгрома французов он переехал в Нью-Йорк и, оставшись в английских колониях, принял имя Джеймс Гектор Сент Джон. Десять лет он вел бродячую жизнь, работая попеременно то землемером, то торговцем вразнос, заходя в своих странствиях в малонаселенные районы и часто общаясь с индейцами. В 1769 году он женился на дочери состоятельного землевладельца и, купив сто двадцать акров лесистой земли в колонии Нью-Йорк, расчистил своими силами почву для земледелия, выстроил дом, вырастил сад и прожил еще десять лет в качестве американского фермера, совершенствуя и расширяя хозяйство и время от времени путешествуя. Он был, однако, не рядовым колонистом, обрабатывающим землю для хлеба насущного, но образованным «фермером-джентльменом» и «землепашцем-философом», черпающим моральное и эстетическое удовлетворение от жизни на лоне природы. Ферма давала доход, и вскоре он получил возможность уделять время литературным занятиям и написал свои первые очерки. Трудно представить, чтобы этот фермер-философ был настолько оторван от политической жизни страны, как фермер Джеймс в его книге, но, как видно, он тоже воспринял восстание американцев против британского гнета и начало Гражданской войны как трагический крах своего наполовину реального, наполовину дополненного воображением беспечального мира. В 1779 году, оставив семью в Америке, он решает ехать во Францию, чтобы восстановить связь с родными, и, быть может, туда перебраться. После множества злоключений (англичане в Нью-Йорке заподозрили его в шпионаже и держали в военной тюрьме) он добрался к концу 1780 года до Лондона, где и продал издателю взятые им с собой «Письма американского фермера», которые были опубликованы в Лондоне в 1782 году. В том же году Кревекер переезжает в Париж, где благодаря своим аристократическим связям становится вхож в литературные салоны столицы. В атмосфере уже определившейся победы американско-французских армий над англичанами и отчасти под эгидой французских друзей Франклина он получает известность как автор вышедших в Лондоне «Писем», готовит расширенный французский вариант своей книги и вскоре, как признанный знаток американских колоний, добивается должности французского консула в обретших уже независимость США. По прибытии в Нью-Йорк Кревекер, к ужасу своему, узнает, что дом его в ходе военных действий сожжен, жена умерла, семейство рассеяно. Таков был горький конец жизни и мечты Кревекера в роли американского фермера. В течение следующих нескольких лет он деятельно исполнял свою должность французского консула в США. На протяжении 1780-х годов «Письма американского фермера» выдержали два французских издания, вышли в Германии, в Голландии и получили европейскую репутацию (из объявлений петербургских и московских книгопродавцев видно, что книга была известна и русским читателям)[10]. В 1790 году Кревекер навсегда покидает Америку. В 1801 году он еще раз выступает в печати уже по-французски, опубликовав в Париже трехтомное «Путешествие по Верхней Пенсильвании и штату Нью-Йорк», несколько хаотичный свод накопившихся у него сведений об Америке. Почти через полтора века после первого выхода «Писем» в США увидели свет сохранившиеся в архиве семьи Кревекеров во Франции еще одиннадцать очерков и незавершенные драматические сцены под названием «Пейзажи», не включенные автором в книгу[11]. «Письма американского фермера» были написаны Кревекером, как указано им на титуле, «для сведения друга, живущего в Англии». Хорошо известные слова Маркса, что США были «обетованной землей» для «миллионов безземельных Европы»[12], выражали вполне реальные обстоятельства эмиграции пауперизоввнпых крестьян и ремесленников из феодально-сословного Старого Света, мечтавших стать независимыми земледельцами га океаном. Такие важнейшие главы у Кревекера (составляющие почти треть его книги), как «О положении, чувствах и радостях американского фермера» и «Что такое нмсриканец?», собственно говоря, отражают эти реальные обстоятельства, но в сильно идеализированном автором виде. «Здесь все ново, мирно и благодетельно», — сообщает «американский фермер» своему воображаемому европейскому адресату. «Война никогда не опустошала наши поля, вера наша не угнетает земледельцев, нам чужды феодальные учреждения… Законы наши просты и справедливы; мы — народ земледельцев, земледелие наше ничем не ограничено, и потому все вокруг цветет и преуспевает». И далее: «Когда европеец приезжает в Америку, его намерения и взгляды кажутся узкими… Но… уже с первыми глотками нашего воздуха он начинает строить планы и замышлять предприятия, о которых у себя на родине не смел бы и мечтать». Кревекер иллюстрирует эти слова во вставной новелле «Повесть об Эндрю, шотландце с Гебридских островов» — истории нищего иммигранта, который при братской помощи и общем доброжелательстве приехавших до него колонистов превращается из забитого бедняка в независимого американского фермера. Даже Джордж Вашингтон, ознакомившись с «Письмами» Кревекера, нашел, что тот «приукрашивает» американскую жизнь. С точки зрения историка здесь замалчиваются наиболее мрачные стороны эмиграции. В сильно смягченном виде представлены и чрезвычайные трудности, которые ждали крестьянина при освоении целины и обзаведении хозяйством. Сохранилось свидетельство, что партия переселенцев из Франции, вдохновлявшаяся в своем решении ехать за океан «Письмами» Кревекера, тяжко бедствовала и частью нашла свою гибель в непроходимых чащах Огайо. При том не следует недооценивать конкретные наблюдения автора, касающиеся образа жизни, обычаев, нравов в американских колониях. Показывая предприимчивость и кипучую энергию американского фермера, Кревекер говорит об индивидуализме и собственничестве как могучих стимулах его трудолюбия и в числе его характерных черт называет эгоизм и «сутяжничество». Неумеренно превознося добродетели квакеров (что делает также Рейналь, но чего избегает, заметим, отлично знакомый с квакерским обиходом Франклин), Кревекер все же не забывает сказать об их «аппетите к коммерции». Он также говорит о разнузданности признающих лишь право сильного пионеров на американской «границе». Бесспорный историко-бытовой интерес представляют пять глав (письма IV–VIII), посвященных жизни и профессиональным занятиям американцев, населивших острова у берегов Массачусетса, Нантакет и Мартас-Винъярд. И здесь присутствует общая идеализирующая тенденция, но вместе с тем отчетливо сказываются демократические воззрения автора: труд и простота нравов обеспечивают, по его мнению, здоровый социальный климат в этих приморских селениях. На подобных примерах автор демонстрирует свой общий тезис, что человек — плод воспитывающих его обстоятельств: «Нас всех создает не что иное, как воздух, которым мы дышим… правительство, которому мы подвластны… и род наших занятий». Независимость, смелость и чувство собственного достоинства массачусетских китобоев описаны у Кревекера с неподдельным восторгом. Изображение опасной морской охоты и классификация добываемых нантакетскими моряками китов как бы предшествует «Моби Дику» у Мелвилла. Обращаясь к вопросу о рабстве, Кревекер клеймит беспощадную эксплуатацию негров на Юге и в IX письме, посвященном Чарльстону, рисует страшную казнь негра-раба, восставшего против надсмотрщика. Но он довольно терпим к рабству негров на Севере (фермер Джеймс, от лица которого ведется рассказ, владеет невольниками), при условии, что невольник сыт, обут и одет и не подвергается жестокому обращению. В одном из последних писем Кревекер выводит некоего путешествующего «русского джентльмена И—на А—ча», который навещает знаменитого американского ботаника-квакера Джона Бертрама и беседует с ним о положении крепостного крестьянства в Российской империи. Заметим, что Кревекер еще дважды выводит в своих произведениях образованных русских людей, путешествующих в английских колониях в Америке[13]. Значительное место в «Письмах американского фермера» занимает изображение американской природы, лесов и полей, деревьев, цветов, животных. Автор выступает на этих страницах как одаренный художник-натуралист. «Письма американского фермера», признанные новейшими американскими литературоведами как «малая классика», не имели прямого литературного влияния в США; книга фактически оставалась там почти нечитаемой. На фоне американской словесности своего времени проза Кревекера выделяется поэтичностью и изяществом и была высоко оценена такими мастерами английского эссе, как Хэззлит и Лем. Не исключается, что пафос «естественной жизни» у Кревекера имел отклик у французских сентименталистов и предромантиков начала столетия (у Бернардена де Сен-Пьера в «Поле и Виргинии» и Шатобриана в его «Атала»). Что касается уже названных, не включенных им в книгу и остававшихся долгое время безвестными очерков Кревекера, то, характеризуя их, надо отметить два важных момента. Во-первых, в иных из них в значительно большей мере отражены трудности, поджидающие европейского поселенца в Америке. Обрисованные автором мошенничества при продаже земли и паутина долгов, в которой безнадежно запутываются многие из поселенцев, вносят существенную поправку в буколическую историю шотландца Эндрю с Гебридских островов. Во-вторых, из других очерков и из драматических набросков «Пейзажи» выясняется, что Кревекер, лавируя между «лоялистами» — американцами, оставшимися верными британской короне, и «патриотами» — сторонниками независимости страны, более сочувствовал первым (вместе с тем глубоко осуждая жестокость и тех и других). Он словно совсем не видит идейных борцов за национальную независимость и за республику, и рисуемая им картина в этом смысле ограниченна и одностороння. В то же время, как бы заглядывая намного вперед, он сумел усмотреть «в зародыше» характерную фигуру американского политикана, ханжи, лицемера и демагога, не гнушающегося самых бесчестных и низменных средств и под прикрытием показных патриотических чувств занимающегося личным обогащением. Надо думать, что, если бы эти очерки оказались в свое время включенными в «Письма американского фермера», ответ Кревекера на вопрос «Что такое американец?» был бы менее оптимистичным.А. Старцев

УИЛЬЯМ БРЭДФОРД ИСТОРИЯ ПОСЕЛЕНИЯ В ПЛИМУТЕ Преревод З. Александрова

КНИГА 1-я

Прежде всего о причинах, побудивших к написанию сей истории, которую, чтобы изложить ее правильно, начать должно от самых корней. Что и буду тщиться делать, излагая ее языком простым и строго во всем придерживаясь истины, в той мере, в какой способен постичь ее слабым моим разумением.1 ГЛАВА

Людям разумным и благочестивым известно, что, с тех пор как истина Святого писания озарила Англию (первую страну, которую просветил господь послекромешной тьмы папизма, окутавшей христианский мир), Сатана повел против святых войну{1} и тем ли, другим ли способом ведет ее и поныне. То кровавыми казнями и жестокими пытками; то заточением, изгнанием и иными гонениями; опасаясь, как бы не пришел конец его царствию, а церковь божья не обрела былой чистоты и не вернулась к изначальному порядку, свободе и благолепию. Не сумев всеми средствами этими одолеть истину Святого писания, которая во многих местах пустила корни и принесла сладостные плоды — ибо оросила ее кровь мучеников и осияло благословение небес, — обратился он к прежним своим ухищрениям, на какие пускался некогда противу первых христиан. Когда кровавые и жестокие гонения, какие воздвигли на них императоры-язычники, не помешали быстрому распространению Святого писания во всех известных в ту пору странах, принялся он сеять заблуждения, ереси и разлад среди самих же христиан (пользуясь гордостью, честолюбием и иными пороками, присущими всем смертным, а отчасти даже и святым{2}), а это имело следствия самые прискорбные; не только ярые раздоры, зависть, схизму и прочую безобразную смуту; но еще навязывает Сатана гнусные свои обряды со множеством ненужных канонов и установлений, коими поныне улавливают, как в ловушки, немало несчастных душ. Гонения, коим в древние времена подвергали христиан язычники и их императоры, не более были жестоки, чем те, что воздвигли одни христиане на других; как, например, ариане и сообщники их на истинных христиан. Так говорит в своей второй книге Сократ{3}, и вот слова его:[14] «Воистину (говорит он) не менее было тут жестокости, чем прежде проявляли против христиан, когда принуждали их приносить жертвы идолам; ибо многие подвергнуты были различным пыткам, вздернуты на дыбу и четвертованы; лишены имения; изгнаны из родной страны; испустили дух в руках палача или же скончались в изгнании, не узрив родины, и т. д.». Подобные средства употребляет Сатана и в наше время, когда истина стала распространяться после ущерба, нанесенного ей антихристом, человеком греха. Ибо бесчисленны примеры, во многих странах и среди разных народов, включая и наш, когда древний змий, не сумев победить с помощью костров и других лютых казней, какие по его наущению были в ходу при королеве Марии{4} и прежде нее, повел иного рода войну и взялся за дело еще усерднее, дабы не только нападать на Христово царство, но и вовсе его разрушить средствами более скрытыми и хитрыми, раздувая пламя раздоров, сея семена несогласия и вражды среди самих приверженцев реформированной церкви. Не одолев прежними способами самые основы веры, направил он свои усилия против святой дисциплины церковной и земной рати царства Христова, коими священные правила эти и истинное благочестие соблюдаются святыми и народом божиим. Мистер Фокс повествует, что, кроме мучеников и исповедников, сожженных и еще как-либо замученных при королеве Марии{5}, «были тогда и бежавшие за пределы страны (студенты-богословы и иные), числом до 800. Они-то и составили общины в Везеле, Франкфурте, Базеле, Эмдене, Марбурге, Страсбурге, Женеве и др.». И тут пошли у них (особенно во Франкфурте) неистовые споры насчет обрядов, богослужебных книг и иного папистского, нехристианского мусору, доныне оскверняющего Англию и подобного жертвенникам на высотах Израиля, которые пророками обличаемы были и разрушены. Лучшая часть общин, придерживаясь Писания, решилась полностью отвергнуть его и искоренить. Другая же часть (скрываясь под различными предлогами) в собственных корыстных целях столь же усиленно защищала его и поддерживала, что видно из диспута, выданного в свет в 1575 году, каковая книга достойна более внимательного с ней ознакомления{6}. Одни тщились установить в церкви истинное служение господу и христову дисциплину, согласную с простотою Писания, по слову божию, а не по людским выдумкам, и чтобы отправляли ее, как велит Писание, пасторы, наставники и старейшины. Другие же, хоть и скрывали это под разными отговорками и предлогами, желали сохранения епископата (как у папистов) и всей власти его, церковных судов, канонов и обрядов; а также бенефициев и подчиненных епископу служащих и прочих средств, кои прежде поддерживали всю их нехристианскую пышность и позволяли надменно угнетать бедных слуг божиих. Раздоры эти столь были яростны, что ни страх божий, ни преследования, коим подвергались все они совокупно, ни посредничество м-ра Кальвина и других тамошних служителей божиих не мешали приверженцам епископата всячески нарушать мир в несчастной, гонимой церкви, вплоть до того, что некоторых главных своих противников обвиняли они (несправедливо и безбожно, но как и свойственно прелатам) в мятеже против императора, государственной измене и тому подобных преступлениях. И борьба эта не прекратилась с кончиной королевы Марии и не осталась за морем, ибо после смерти ее, при милостивой королеве Елизавете{7}, люди те вернулись в Англию, где многие из них получили епископский сан и иные почести, а неискоренимая ненависть их к святой дисциплине церкви христовой длится и по сей день. Чтобы не дать ей укрепиться, всевозможные строятся козни и к разным прибегают уловкам; восстанавливали против нее королеву и правительство, как якобы опасную для государства; утверждали, что при общем невежестве и суевериях всего важнее проповедь главных истин веры; что для умов слабых и темных следует сохранить некоторые безобидные обряды; что хотя кое-что и нуждается в исправлении, но не настало еще для него время. И многое в таком роде, чтобы вынудить благочестивых умолкнуть и соглашаться то на один, то на другой обряд; хитростями этими кого обманывая, а кого совращая, пока не начали словом и делом преследовать всех ревнителей веры в стране (хоть не знали толком, что есть эта дисциплина), если те отказывались выполнять их обряды и подчиниться папистским бредням, которые не от слова божьего идут, но от человека греха. И чем ярче воссиял свет истинной веры, тем более настаивали они на подчинении этой мерзости. Так что (несмотря на все прежние их заверения и хитрые уловки) все, кого господь не ослепил, ясно могли увидеть, к чему идет дело. И дабы еще более очернить истинных слуг божиих, дали им оскорбительное название пуритан, которое, как говорят, из гордости присваивали себе новатиане[15]. И прискорбно видеть, какие это имело следствия. Вера была поругана, благочестивые люди погружены в скорбь, преследуемы, многие изгнаны, иные расстались с жизнью в темнице или как-либо иначе. А грех, напротив того, поощрялся, невежество, кощунство и безверие распространялись, и паписты были вновь обнадежены. Вот отчего м-р Перкинс, этот святой человек, призывает к раскаянию, проповедуя на текст из Библии: «Религия (говорит он) вот уже 35 лет среди нас; но чем более распространяется она, тем большие терпит поношения от многих и т. д. Не грех и нечестивость, но сама религия стала посмешищем, притчей во языцех и укором; так что в нынешней Англии мужчине или женщине, решившим исповедовать истинную религию и служить богу, следует быть готовыми терпеть насмешки и оскорбления, словно бы жили среди врагов религии». Истинность этих слов опыт подтвердил и обнаружил слишком даже явно.Позднейшее примечание, как бы попутное, но о предмете важном

Не думал я, начиная эти записки (а начал я их примерно году в 1630-м и позже на досуге продолжил), что падение епископов со всеми их судами, канонами и обрядами было столь близко{8} и что доведется до него дожить; и свершилось это божьим велением, и ему подобает дивиться! «Всякое растение, которое не отец мой небесный насадил, искоренится». От Матфея, 15, 13. «Я расставил сети для тебя, и ты пойман, Вавилон (то есть епископы), не предвидя того; ты найден и схвачен, потому что восстал против господа». Иерем., 50, 24. «Неужели мы решимся раздражать господа? Разве мы сильнее его?» I Коринф., 10, 22. Да, нашлась на них сила сильнее всех. «Вот я на тебя, гордыня, говорит господь бог Саваоф; ибо пришел день твой, время посещения твоего». Иерем., 50, 31. Разве не может теперь народ божий (в том числе и эти несчастные) сказать: «Господь вывел на свет правду нашу; пойдем и возвестим на Сионе дело господа бога нашего». Иерем., 51, 10. «Да молчит всякая плоть перед лицом господа! Ибо он поднимается от святого жилища своего». Зах., 2, 13. Теперь несчастные люди эти (из всех сонмов народа израилева) могут сказать: «Когда возвращал господь плен Сиона, мы были как бы видящие во сне». Псалтырь, 126, 1. «Великое сотворил господь над нами; мы радовались». Пс., 3. «Сеявшие со слезами будут пожинать с радостью. С плачем несущий семена возвратится с радостью, неся снопы свои». Пс., 5, 6. И разве не узрели вы теперь плоды трудов ваших, слуги божии, все, кто страдал за истину его и верно ее свидетельствовал; также и вы, малая горстка их, малейшая среди сонмов народа Израиля? Не только сеятелями были вы, но многие из вас узрели и радостную жатву; возрадуйтесь же и ликуйте, возгласите Аллилуйя, спасение, и сила, и слава господа нашего; «ибо истинны и праведны суды его». Откров., XIX, 1, 2. Но в чем дело, спросишь ты? Что именно сделано? Уж не чужеземец ли ты в Израиле, что не знаешь этого? Разве не повержены иевуситы, столь долго терзавшие народ Израиля, владевшие Иерусалимом вплоть до дней Давидовых, многое время словно тернии язвившие тело его; они похвалялись, что не сыщется на них Давида, и принялись укреплять башню свою, словно древние вавилоняне; и вот повержены надменные анакимы, и в пыли лежит слава их. Тираны-епископы изгнаны, суды их распущены, каноны утратили силу, служения отменены, обряды преданы презрению; их папистские заговоры раскрыты, все суеверия их отброшены и возвращены Риму, породившему их, и поклонение идолам искоренено во всей стране. А надменные, нечестивые и жестокие покровители их (кровавые паписты, мерзкие афеи и все коварные их пособники) чудесным образом повержены. Разве не великое свершилось дело? Кто станет отрицать это? И кто же свершил это? Тот, кто восседает на белом коне и зовется верный и истинный, который праведно судит и воинствует. Откров., 19, 11. Кто облечен в одежду, обагренную кровью. Имя ему Слово Божье. Ст. 13. Он пасет их жезлом железным; он топчет точило вина ярости и гнева Бога-вседержителя. На одежде и на бедре его написано имя Царь царей и господь господствующих. Ст. 15, 16. Аллилуйя. Вернусь, однако, к тому времени в повествовании моем, когда, трудами и усердием благочестивых и ревностных проповедников и с благословения божьего, на севере страны, как и в других ее местах, многие просвещены были словом божиим, познали невежество свое и грехи, исправились и вступили на путь праведный; но едва проявилась на них небесная благодать, как подверглись они насмешкам и поношениям нечестивой толпы, а проповедников заставили умолкнуть или же принести присягу на верность епископату. Несчастным житья не стало от церковных судов и чиновников их, и это сносили они терпеливо не один год, пока (с усилением гонений и по иным причинам, посланным в ту пору господом) в свете слова божьего не прозрели еще глубже истину. Что незаконны не только жалкие и гнусные обряды, но что не должно подчиняться надменной тирании прелатов; ибо такое подчинение, противореча свободе Святого писания, отягощает совесть человека и вынуждает его в молитвах своих греховно смешивать бога и людей. И что службы их, церковные должности, суды, каноны и прочее незаконны и противны христианству, ибо не подтверждены словом божиим, но подобны обрядам папистов, а все же сохранены. Вот что пишет об этом известный автор в своих голландских комментариях{9}: с прибытием в Англию короля Якова{10} (так пишет он) «новый король застал там церковь, какою была она после реформ Эдуарда 6-го. Сохранившую епископат и прочее на старый лад и весьма отличную от реформированной церкви в Шотландии, Франции и Нидерландах, в Эмдене, Женеве и др., где реформация куда более приблизила ее к первым церквам христианским, какие были во времена апостолов». Вот почему многие верующие, кто увидел царившее здесь зло, чьи сердца господь исполнил святого усердия к истине его, сбросили чуждое христианству иго и, как подобает свободным людям, объединились (вступивши в соглашение с господом) в церковную общину, дабы, познавая Святое писание, следовать путями его, какие открылись им, или по усердию их откроются, с божией помощью, чего бы это ни стоило. А чего это им стоило, покажет моя повесть. Люди эти составили 2 отдельные общины, или церкви, отдельно и собирались; ибо жили в разных городах и селениях, кто в Ноттингемшире, кто в Линкольншире, а кто и в Йоркшире, где они всего ближе друг с другом соседствуют. К одной из этих общин (в числе иных достойных членов) принадлежал м-р Джон Смит, человек даровитый и хороший проповедник, избранный впоследствии их пастором. Однако большинство членов ее, переселившись в Нидерланды, впало в некоторые заблуждения, а там и в безвестность. Вторая же община (о которой речь должна идти особо) имела, кроме других достойных членов, м-ра Ричарда Клифтона, почтенного проповедника, коего усердием много было содеяно доброго и многие обращены к богу. Был там также славный ученостью, достойный м-р Джон Робинсон, который позднее на много лет стал нашим пастором, пока господь не призвал его к себе. А также м-р Уильям Брюстер, почтенный человек, который был впоследствии избран старейшиной и до старости с нами оставался. Однако недолго дали им жить спокойно; отовсюду подвергались они преследованиям, рядом с которыми прежние невзгоды казались не более чем укусами блох. Ибо некоторых заключили в тюрьму, других днем и ночью осаждали в собственных жилищах, так что едва удалось им спастись; и большинство вынуждено было бежать, покинув дом и средства к существованию. Впрочем, эти и многие другие выпавшие им бедствия были именно тем, чего ожидали они, а значит, готовы были с помощью божией перенести. Но, видя, как теснят их, и нет надежды, что дадут им здесь жить, члены общины сообща решили перебраться в Нидерланды, где, как они слышали, всякий свободно исповедует свою веру; и что многие, подобно им гонимые за веру, уехали туда из Лондона и иных мест и поселились в Амстердаме или еще где-либо. Пробыв вместе с год времени и всякое воскресенье собираясь для совместной молитвы, несмотря на неусыпный надзор злобных противников своих, убедились они, что долее это им не удастся, и постановили переселиться в Голландию; было это в годы 1607 и 1608, а подробнее рассказано будет в следующей главе.2 ГЛАВА

Об отъезде в Голландию, о трудностях его и некоторых из многочисленных препятствий, какие при этом встретилисьANNO 1608

Необходимости покинуть родину, средства к жизни, всех друзей и близких, одного этого достаточно было, чтобы устрашить многих. Но ехать в страну известную лишь понаслышке, где придется учиться новому языку и неведомо как добывать пропитание; притом еще в страну, где шла война и жизнь была дорогая, — это многим казалось предприятием отчаянным и бедствием худшим, нежели смерть. И потому в особенности, что не были они знакомы с ремеслами и торговлей (которыми живет Голландия), а знали лишь простую сельскую жизнь и безгрешный труд земледельца. Все это, однако, не отвратило их (хотя и немало заботило), ибо желанием их было следовать слову божьему и повиноваться его воле; они вручили себя божественному промыслу и знали, в кого веруют. И это еще не все; ибо хотя нельзя было оставаться, но не дозволяли им и уехать, закрыв для них гавани и порты, так что поневоле пришлось искать тайных путей, подкупать моряков и платить за переезд неслыханные суммы. А многих при этом предали, и они были перехвачены со всем имуществом и много испытали мучений и понесли потерь; чего примеров приведу один или два, остальное же опущу. Большая часть их готовилась переправиться из Бостона в Линкольншире и наняла для этого целый корабль, договорившись с капитаном насчет дня и места, где будут его ждать. Прождав его долго и много потратившись, ибо в назначенный день он не прибыл, они все же наконец дождались его и ночью погрузились на корабль. А когда они со всем имуществом были уже на борту, он их выдал, сговорившись прежде с приставами и другими чиновниками; а те схватили их, посадили в лодки, в поисках денег раздели до рубашек даже женщин, не пощадив их стыдливости; а затем отвезли обратно в город, где выставили на потеху толпе, отовсюду стекавшейся на них поглядеть. Обобрав их, отняв деньги, книги и много другого имущества, судебные приставы отвели их к городским властям; а те послали доложить о них лордам Совета{11} и заключили пока в тюрьму. Правда, обошлись там с ними учтиво и смягчали их участь сколько могли; но освободить их было нельзя до распоряжения Совета. Продержав в тюрьме месяц, большую часть их отпустили и отправили в родные места; но семеро главарей все еще содержались в тюрьме и предстали перед выездным судом. Весною следующего года некоторые из них, а также другие попытались переправиться в другом месте. Нашли в Гулле некоего голландца, имевшего в Зеландии свой корабль, во всем открылись ему и договорились, положась на него больше, чем на того своего соотчича. Он велел им не опасаться и обещался все сделать как подобает. Условились, что он возьмет их на борт между Гримсби и Гуллем, где был большой луг, удаленный от жилых мест. К назначенному времени отправили они туда женщин, детей и имущество на небольшой барже, нарочно для этого нанятой; а мужчины должны были добираться до места берегом. Баржа вышла днем ранее, но так как море было бурное и женщины мучались морской болезнью, то уговорили они моряков переждать непогоду в ближней бухте, и во время отлива баржа оказалась на берегу. Наутро подошел корабль, а баржа не могла сдвинуться. Капитан корабля послал покуда шлюпку за мужчинами, ожидавшими на берегу. Когда шлюпка доставила часть их на борт и готовилась перевезти остальных, капитан увидел множество пеших и конных солдат с алебардами, ружьями и другим оружием; ибо за ними снарядили уже погоню. Тут голландец выругался по-своему: «Sacramente» и, так как ветер был попутный, поднял якорь и паруса и отплыл. Несчастные, оказавшиеся на борту, сокрушались о беззащитных женах и детях своих, которых на их глазах схватили; сами же они остались в чем были и почти без денег, ибо все имущество их было на барже. Слезы лились из глаз их, и они отдали бы все, лишь бы вновь очутиться на берегу; но делать было нечего, и так разлучились они с семьями. А на море настигла их ужасная буря, и они достигли гавани лишь спустя четырнадцать дней, из коих семь дней не видели ни солнца, ни луны, ни звезд и оказались у берегов Норвегии; даже моряки не раз уже сочли себя погибшими; а однажды, когда корабль накренился, закричали в отчаянии, что идут ко дну. Но где бессильны люди, там являет себя могущество и милосердие божие; корабль выпрямился, и моряки, ободрившись, снова взялись им управлять. Если бы позволяла на то скромность, я мог бы рассказать, какие пламенные молитвы возносились к господу в тот страшный час; не отчаивались и тогда, когда вода заливала уже рот и уши. И когда моряки кричали: «Тонем! тонем!», пассажиры восклицали (если не с чудотворной, то все же с великой верою): «Ты можешь спасти, о господи, ты можешь спасти», — и иные слова, которые я опускаю. И тут не только выпрямился корабль, но вскоре стала стихать буря, и господь ниспослал скорбным душам утешение, которое не всякому дано понять, а затем привел в желанную гавань, где люди собрались подивиться чудесному их спасению, ибо буря бушевала долго и множество причинила бед, как поведали капитану друзья, пришедшие его поздравить. Вернемся, однако, к тем, кто остался на берегу. Мужчины, которым грозила наибольшая опасность, успели скрыться, прежде чем их настигли солдаты; остались лишь те, кто лучше других мог помочь женщинам. Надо было видеть, сколь жалостное зрелище являли несчастные женщины, и слышать, какой раздавался плач; одни призывали мужей, увозимых, как уже сказано, на корабле; другие рыдали над судьбою своей и детей своих или заливались слезами при виде несчастных малюток, которые жались к ним, плача от страха и дрожа от холода. Их схватили и отправляли с места на место, jot одного судьи к другому, но не знали, как с ними поступить; ибо бросить в темницу стольких женщин и невинных детей за то лишь, что отправились вслед за мужьями, казалось невозможным и вызвало бы всеобщее негодование; вернуть их домой было столь же трудно, ибо они справедливо указывали, что вернуться им некуда; свои дома и имущество они продали или еще как-либо ими распорядились. Словом, передавая от одного констебля другому и достаточно помучив, рады были избавиться от них любым путем, ибо всем это порядком надоело. Несчастные немало за это время натерпелись; но пришлось-таки наконец оставить их в покое. Дабы не наскучить, опускаю остальное, хотя немало еще мог бы рассказать примечательного об их злоключениях на суше и на море; но спешу к другим предметам. Нельзя, однако, не упомянуть, что даже это принесло свои плоды; ибо стало во многих местах известно, и дело их большую получило огласку, многих вынудив над ним задуматься; а достойное их поведение и христианское терпение также немалое произвели действие. И хотя кое-кто из них оробел при первых суровых испытаниях, зато многие другие почерпнули там новое мужество и тем весьма ободряли остальных. Так что в конце концов, несмотря на столь жестокое сопротивление, все они уехали, кто раньше, а кто позже, и воссоединились, как того желали, к великой своей радости.3 ГЛАВА

О том, как поселились они в Голландии и как там жилось Оказавшись в Нидерландах, увидели они множество отличных укрепленных городов, обнесенных крепкими стенами и охраняемых вооруженною стражей. А также услышали незнакомый, неблагозвучный язык и увидели иные нравы и обычаи, равно как и непривычную для них одежду; и так все это разнилось от простых сельских мест (где они выросли и столь долго жили), что они словно бы очутились в ином мире. Впрочем, они недолго на это глядели и занимали этим свои мысли; ибо другая ожидала их работа и другие сражения. Кроме цветущих городов, обильных всяким богатством, предстал им скоро угрюмый, страшный лик нищеты, наступавшей на них подобно вооруженному врагу, с которым надо сразиться, а бежать некуда; однако они вооружены были верою и терпением и хоть порою бывали повержены, но с божьей помощью выстояли и победили. Когда прибыли к ним м-р Робинсон, м-р Брюстер и другие видные члены общины (ибо они оставались последними, помогая переправляться слабейшим), стали они обдумывать, как лучше устроиться и как наилучшим образом уладить церковные дела. А когда прожили они в Амстердаме с год времени, их пастор м-р Робинсон и еще некоторые из наиболее мудрых, видя, что м-р Джон Смит и друзья его не поладили с церковной общиной, прежде там основанной, что примирить их нет никакой возможности, и предвидя, что пламя раздора может вспыхнуть также внутри старой общины (как позже, к сожалению, и случилось), сочли за благо удалиться, прежде чем быть в эти раздоры втянутыми; хоть и знали, что делают это во вред собственному благосостоянию в настоящем и будущем; именно так оно и оказалось.ПЕРЕСЕЛЕНИЕ В ЛЕЙДЕН

По этим и некоторым другим причинам переехали они в Лейден, город изрядный и в отличной местности расположенный, но более всего славный университетом, лучшим своим украшением, где столько в наше время собралось ученых мужей. Не имея, в отличие от Амстердама, морской торговли, он менее мог доставить средств к существованию. Однако, очутившись там, переселенцы взялись за все, что можно было найти; ибо душевный мир ценили превыше всех иных богатств. И в конце концов непрестанным тяжким трудом достигли некоторого достатка и благополучия. Устроив дела свои (после многих трудностей), прожили они безбедно немало лет, сообща вкушая множество духовных радостей и служа богу, благодаря истинно пасторской заботе и мудрому руководству м-ра Джона Робинсона и м-ра Уильяма Брюстера, помогавшего ему в качестве старейшины, каковым избрала его община. Так, умножая познания свои и иные ниспосланные богом дары, жили они в мире, любви и благочестии; и многие стекались к ним из разных мест Англии, так что конгрегация эта весьма увеличилась. И если порой возникали у них несогласия или совершались проступки (ведь иначе и быть не может, даже меж лучшими людьми), их так умели уладить или своевременно пресечь, что любовь, мир и согласие царили по-прежнему; а неисправимых, сперва применив к ним, с великим терпением, все возможные средства, изгоняли из общины, что случалось редко. И таковы были взаимная любовь и уважение между достойным этим человеком и его паствою, что о них можно было сказать, как некогда о славном императоре Марке Аврелии[16]{12} и народе римском: что трудно решить, кому более надлежит радоваться, ему ли на такой народ или народу на подобного пастыря. Велика была любовь его к ним и велика неустанная забота о благе их, как духовном, так и телесном; ибо, кроме редкостных познаний в делах веры (где не было ему равных), умел он также мудро наставить в делах житейских и предвидеть опасности и трудности; благодаря чему большой был опорою в жизни каждого и поистине общим отцом. И никто так не огорчал его, как скупцы и нелюдимы, сторонившиеся общих дел; равно как и те, кто сурово требовал исполнения внешних правил и всегда готов был осуждать ближнего, к себе же был куда менее строг и не спешил утвердиться в добродетели. Паства, в свою очередь, высоко чтила его и ценила, как того заслуживали достоинства его и мудрость; и хотя был он чтим покуда среди них жил и трудился, но еще более после кончины своей, когда лишились его помощи и убедились (на горьком опыте), какое утратили сокровище, к великой своей печали и сокрушению; то была утрата незаменимая; ибо найти другого подобного руководителя во всех делах было им столь же трудно, как таборитам обрести второго Жижку. И хотя они не назвали себя, как те, после его смерти сиротами, но имели столько же оснований печалиться о тогдашнем своем положении и о будущей судьбе. Вернусь, однако, к своему повествованию. Истинно можно сказать, во славу божию и никому не в обиду, что подлинным благочестием, смиренным усердием и пламенной любовью к богу, искренней взаимной любовью друг к другу люди эти (пока пребывали вместе) каждый сообразно положению своему столь же приблизились к образцу первых церквей, как любая церковь нашего времени. Однако целью моей является не повесть обо всем, приключившемся этим людям, пока жили они в Нидерландах (что потребовало бы отдельного большого сочинения), но объяснение того, как началось наше поселение; а поскольку иные их противники, прослышав об отъезде их оттуда, чернили их, утверждая, будто они надоели приютившей их стране и были изгнаны (как говорили языческие историки об исходе Моисея и евреев из Египта), а вовсе не уехали по собственной воле, то приведу некоторые подробности, из коих явствует обратное: что на новом местожительстве были они приняты радушно. Хотя многие из них были бедны, но даже и беднейшим, если известно было о принадлежности их к этой конгрегации, голландцы (пекари и другие) оказывали доверие, когда не хватало им денег. Ибо по опыту знали, как держат они слово, и видели, сколь усердно трудятся; за такую честность и трудолюбие давали им работу вперед других или старались иметь их клиентами. Кроме того, незадолго перед отъездом их, отцы города публично высказались о них с похвалою, поставив в пример валлонам, имевшим там французскую церковную общину. Эти англичане, сказали они, живут среди нас уже 12 лет, и ни разу не было на них жалобы; тогда как вы непрестанно шумите и ссоритесь и т. п. Большой беспорядок учинили тогда же арминиане{13}, много досаждавшие всей стране, особенно же городу Лейдену, где помещался главный университет; так что жаркие споры разгорались там ежедневно; и не только студенты разделились во мнениях, но и оба профессора богословия; и сегодня выступали там за арминиан, а назавтра против. И до того дошло, что ученики одного из них все почти отказывались слушать другого. Но м-р Робинсон, хотя и сам преподавал там трижды на неделе, написал несколько книг и много имел другого дела, ходил на эти лекции и слушал обоих; благодаря чему глубоко вник в контроверзу, постиг все доводы и уловки противников и, будучи сам весьма силен, лучше всех мог с ними сразиться, что и доказал в нескольких диспутах; а когда сделался он для арминиан опасен, епископиус (арминианский проповедник) собрался с силами и выставил тезисы, которые вызвался защищать в публичном диспуте против кого угодно. Второй профессор, Полиандер, и главные проповедники города хотели, чтобы выступил против него м-р Робинсон; тот считал, что ему это не подобает, как чужестранцу, но его упрашивали, говоря, что если он им не поможет, ловкость и умелость противника большой нанесет вред истине. Тогда он согласился и стал готовиться; а когда настал день, господь столь помог ему отстоять истину и сразить противника, что тот посрамлен был при большом стечении народа. И так повторилось 2 или 3 раза. Многие тогда воздали хвалу богу, радуясь торжеству истины, а м-ру Робинсону снискало это большой почет и уважение среди ученых мужей и других приверженцев истины. Они не только не тяготились им и его конгрегацией или желали их отъезда, как говорили некоторые, и даже видные люди, но, если бы не опасались неудовольствия Англии, еще более его возвысили бы и воздали почестей. Когда зашла речь о переезде их в Америку, многие высокого ранга люди хотели, чтобы они остались, и делали им выгодные предложения. Подобных примеров мог бы я привести еще множество, дабы показать лживость и неправдоподобие клеветы, но довольно и этих, ибо лишь немногие поверили злобным наветам тех, кто силился их погубить.4 ГЛАВА,

в которой излагаются причины переезда Когда прожили мы в том городе лет 11 или 12 (что легко запомнить, ибо то были как раз годы перемирия между Нидерландами и испанцами) и уже не один из нас похищен был смертью, а другие, удрученные годами, многому успели научиться у сурового наставника по имени Опыт, мудрые наши руководители и мудрейшие из членов общины задумались над опасностями, настоящими и грядущими, и над тем, как бы своевременно их избегнуть. Много над этим думая и не раз совещаясь, стали они склоняться к переселению в иное место. И не из прихоти или непоседливости, кои нередко влекут людей к затеям вредным и опасным, но по многим веским и важным причинам, главные из которых я вкратце изложу. Во-первых, опыт показал, сколь тяжела тамошняя жизнь и что немного найдется охотников к нам присоединиться, а еще меньше будет тех, кто эту жизнь вынесет и С нами останется. Ибо многие из приезжавших и желавших остаться не выдерживали тяжкого труда и суровой жизни, а также других трудностей, какие приходилось терпеть. И хотя нас любили, сочувствовали нашему делу и чтили наши страдания, но все же со слезами покидали нас, как покидала Орфа свекровь свою Ноеминь или как покидали римляне Катона в Утике, прося простить их, ибо не все они могли быть Катонами. Многие, желавшие блюсти в чистоте господние заветы и молиться по Писанию, все же, увы, смирялись с игом и опасностью для совести своей, лишь бы не терпеть подобных лишений; а иные даже предпочитали английскую темницу голландской свободе, со столькими бедствиями сопряженной. Потому и решено было, что более благоприятное место жительства устранит эти опасения и многих к нам привлечет. Как часто говаривал наш пастор, многие из тех, что против нас писали и проповедовали, очутившись там, где можно обрести и свободу, и довольство, сами бы к нам присоединились. Второе. Стало очевидно, что, находясь в расцвете лет, люди бодро и мужественно несли все тяготы, теперь же ко многим из нас подкралась старость (а неустанный тяжкий труд и горести приблизили ее прежде времени); и можно было не только предположить, но и ясно видеть, что еще через несколько лет люди поневоле разбредутся или же падут под непосильною ношей. И как в притче благоразумный видит беду и укрывается, см. Притчи, 22, 3, так и мы, подобно умелым и закаленным войнам, не хотели оказаться в ловушке и окружении, где нельзя ни биться, ни спастись бегством; а сочли за лучшее вовремя отступить туда, где удобнее и безопаснее, если такое место найдется. В-третьих, понукаемые суровой необходимостью, мы и сами вынуждены были поступать сурово не только со слугами, но и с детьми своими; что ранило сердца многих любящих отцов и матерей и печальные имело следствия. Ибо те из детей, кто наилучшие имел задатки и наклонности и с малых лет привык нести все тяготы, желая делить их с родителями, не выдерживали непосильного бремени; и хотя духом по-прежнему готовы были к трудам, но тела их под этим бременем изнемогали и природные силы увядали, прежде чем расцвесть. Но изо всех горестей наигоршим было то, что многие другие дети, видя это и увлекаемые примером тамошней развращенной молодежи и многочисленными соблазнами города, в вступали на гибельный путь, сбрасывали узду и покидали родителей. Одни вербовались в солдаты, другие уходили, в дальнее плавание, а кто и того хуже: предавался распутству и губил свои души, к великой скорби родителей и вреду для божьего дела. Оказывалось, что потомству нашему грозит духовная погибель и вырождение. Последней (но не менее важной) из причин были одушевлявшие нас надежда и стремление заложить основу или хоть первые сделать к тому шаги, для распространения Евангелия и проповеди царства Христова в далеких странах; пусть даже суждено нам стать лишь ступеньками, по которым другие пойдут на великое это дело. Вот эти-то и некоторые иные причины побудили нас решиться на переселение; что и совершили мы с великими трудностями, о которых пойдет рассказ. Местность, какую имели мы в виду, была которая-нибудь из обширных и безлюдных просторов Америки, плодородных и пригодных для жилья, но населенных лишь дикими людьми, которые рыщут там наподобие лесных зверей. Когда предложение это обсуждалось всею общиной, мнения разделились и немало возникло колебаний и страхов. Одни, исполнившись надежд, старались ободрить и убедить остальных; другие же, полные опасений, старались отговорить их, приводя множество доводов, не вовсе не разумных или не основательных, а именно: что предприятие изобиловало опасностями, коих нельзя даже и предвидеть; что, помимо опасностей плавания (от которых не огражден никто), самый путь предстоял столь долгий, что женщины, слабые по природе, и люди, изнуренные трудом и годами (а таковых было среди нас немало), не смогут его выдержать. А если и выдержат, то лишения, ожидающие на берегу, будут еще тяжелее, так что часть из нас, а быть может, и все неминуемо погибнут. Ибо будет там и голод, и холод, и всевозможные лишения. Перемена климата, непривычная пища и вода сулят тяжелые недуги. Тем, кто переживет и это, грозят нападения дикарей, которые жестоки и коварны, страшны в ярости своей и беспощадны, когда побеждают; не довольствуясь умерщвлением врага, они с наслаждением подвергают его кровавым пыткам, как-то: с живых сдирают кожу острыми раковинами, отрезают понемногу конечности, поджаривают их на углях и поедают на глазах у еще живой жертвы; и другие совершают зверства, слишком ужасные, чтобы о них говорить. От подобных рассказов волосы на голове шевелились; кто послабее, приходил в трепет. Говорилось также, что такое путешествие и нужное для него снаряжение больше требует денег, чем можно выручить за все наше имущество; и искать придется не только корабли, но и тех, кто помог бы уплатить за припасы. Нетрудно было найти и привести множество примеров неудач и тяжких бедствий, выпавших на долю тех, кто подобное замышлял; да и напомнить собственный наш опыт при переселении в Голландию, и как трудно пришлось нам на новом месте, хоть бы и в стране соседней, обжитой и богатой. На это отвечали, что все великие и славные дела с великими сопряжены трудностями, которые надлежит мужественно преодолеть. Опасности, конечно, велики, однако нельзя назвать их непреодолимыми; трудности многочисленны, но их можно одолеть. Многие из них вероятны, но не обязательны; многое из ожидаемого может вовсе не случиться; остальное же удастся в большой мере избежать заранее принятыми мерами; а все вместе, с божьей помощью, терпеливо и стойко вынести и одолеть. Конечно, за подобное дело не берутся без важных к тому причин; опрометчиво и легкодумно, из любопытства или жажды наживы, как иные. Но наше положение особое; цели наши благородны; желание законно и не терпит отлагательства; а потому можно уповать, что с нами пребудет благословение божие. А если суждено нам погибнуть, утешимся тем, что стремления наши были возвышенны. Здесь ведем мы жалкую жизнь изгнанников; а впереди ждут, быть может, испытания еще горшие; ибо истек 12-летний срок перемирия и барабанный бой возвещает войну, коей исход всегда бывает неясен. Испанец может оказаться столь же жесток, что и дикие жители Америки, голод и мор — столь же губительны здесь, как и там, а свобода наша более будет под угрозой. Когда обе спорившие стороны все это изложили, большинством решено было привести замысел в исполнение и взяться за это как сумеем лучше.5 ГЛАВА