Лесные Поляны [Константин Никандрович Фарутин] (fb2) читать онлайн

[Настройки текста] [Cбросить фильтры]

[Оглавление]

К. Фарутин ЛЕСНЫЕ ПОЛЯНЫ Повести и рассказы

Художник С. М. Закржевская

Прощание

Сторона наша лесная. Лес начинается сразу за полями и уходит до горизонта.

Ближний лес редкий. В нем много лесных открытых полян, отдельных рощ и рощиц. На полянках густая высокая трава. А сколько цветов! Не ушел бы!..

По краям полян и в редколесье много земляники. А еще больше костяники. Наклонишься пониже, разберёшь траву, и костяника, вот она, вся на виду!

А грибов сколько! Только не ленись искать, заглядывай в каждый лесной закоулочек и быстро насобираешь корзину подберёзовиков, сыроежек, а если придёшь после тёплых дождей во время колошения ржи, то и с белыми грибами будешь.

В ближнем лесу всегда людно. Ходят сюда любители собирать грибы, ягоды, да и охотники — неопытные юнцы — нет-нет да и спугнут выводок тетеревов. Гулко ударит выстрел — и испуганно крикнет какая-нибудь молодка, забравшаяся в заветное для неё ягодное местечко. Таков ближний лес.

За ближним лесом — дальний лес. В нем нет открытых лесных полян с густой травой и с цветами. Деревья стоят плотной толпой. Берёза и осина — редкие жительницы в том лесу. Всё заняла ель.

В густом бородатом ельнике встречаются толстые осины, толстые берёзы с грязно-белыми стволами, а в низких местах лапчатые рябины с тонкими длинными ветвями.

А по земле всюду мох и редкая высокая лесная трава. По берегам лесных ручьев густые поросли папоротника.

В этом лесу не услышишь ауканья и звонких голосов. Он безмолвен и безлюден.

Редко услышишь стук и пронзительный крик чёрного дятла, перелетающего с дерева на дерево.

В тихую безветренную погоду лес неподвижен и задумчив, в бурю и непогоду он нескончаемо шумит, подобно морскому прибою.

В жаркую погоду в таком лесу очень тепло и душно. Нагретый воздух насыщен испарениями мха, смолы, лесной сыростью.

На болотах, около лесных озёр к этому лесному запаху примешивается запах багульника и стоячей воды.

Вот уже два часа по каким-то еле заметным лесным тропам мы идём и идём в глубь леса.

Я не боюсь лесной дали, не думаю о том, куда мы идём и куда выйдем, — со мной идёт наш деревенский охотник дядя Василий.

Здешние леса ему знакомы. Он исходил их в одиночестве с малых лет. Неразлучные друзья его — ружьё и собака.

Осенью и зимой ходит охотник Василий по лесу. В руках у него ружьё, а впереди собака.

Собак охотник знает хорошо. Изучил их не по книге — по опыту. Уж если берёт себе щенка, то такого, который будет ему впоследствии хорошим помощником и верным другом в лесу.

Барахтаются около матери щенки, лезут друг под друга, подбираясь к соскам. Попробуй разберись, из которого щенка выйдет хорошая собака. Ведь они все одинаковы.

А Василий знает. Придёт к хозяину собаки, побеседует с ним, а потом как бы случайно взглянет на щенков и спросит:

— Куда щенков-то думаешь девать, или уже запродал?

— Раздам, ежели найдутся желающие взять их, — ответит владелец собаки, — а не найдутся, так куда их… и сам не знаю…

— Ты вот этого и этого оставь, — укажет Василий на двух щенков, копошащихся в общей куче. — Из них хорошие собаки получатся. А остальных зря не держи, ни к чему они… дворняги!

— Василий Егорович! — воскликнет хозяин. — Да они вылитая мать и по сложению и по окрасу, а моя Динка, сами знаете, толковая собака…

— Дело твоё, конечно, — спокойно скажет Василий. — А из этих двух, вот этого щенка уступи мне, за ценой не постою…

Возьмёт Василий щенка, облюбованного им, за загривок, поднесёт к своему лицу и станет смотреть щенку в глаза.

Отводит глупыш глаза в сторону, не встретится с глазами Василия, сколько не держи.

— Хороший пёс будет, — промолвит охотник и бережно положит щенка в гнездо матери, которая сейчас же начинает обнюхивать и лизать своего питомца, побывавшего в руках человека.

Щенки, отмеченные Василием, вырастают хорошими охотничьими собаками, а забракованные им остаются обычными дворнягами, способными лаять на луну.

Секрет выбора щенков Василий никому не рассказывает. Если же кто поинтересуется, то охотник ответит коротко и непонятно:

— Присматриваться надо, само покажет, если понаблюдать, как следует…

Собака у Василия — всегда верный друг и помощник.

Уж если его Лыско залаял в ёлку, то ошибки нет: белка или куница тут, на этом дереве. Умей высмотреть!

Подал Лыско голос на глухаря, подходи с любой стороны, собака знает, как отвлечь внимание осторожной птицы от охотника.

И барсука в норе Лыско покажет, и лису. В пустую нору, нежилую, Лыско не полезет и не залает.

Собаку берёт Василий в лес только в сезон — осенью и зимой. Весной и летом собака у него дома.

— Нельзя сейчас с собакой в лес идти, — говорит он. — Весна. Птицы детей выводят. Это каждому понимать надо.

И в беде собака выручает охотника.

Случилось однажды несчастье — придавило Василия деревом. Смерть неминуема. Не выбраться без посторонней помощи из-под ёлки.

Поняла собака беду хозяина. Покрутилась около придавленного человека, повыла да и убежала. А вечером того же дня пришли родные и спасли Василия.

Долго вспоминали этот случай и дивились уму Лыска, который прибежал в деревню домой, стал лаять и визжать, хватая за одежду домашних.

Догадались, что Лыско в лес зовёт, и пошли за ним. И привёл он их к Василию. Потерял Лыска Василий на охоте. Звал, стрелял — не дозвался. Несколько дней ходил охотник в лес искать своего друга, не нашёл. Долго горевал старый охотник. Что поделаешь? Лыско не вернулся. Стал узнавать Василий, где можно достать щенка, похожего на Лыска. Достал. Через год у охотника Василия была другая собака, обученная им, и она была не хуже Лыска. Далеко ли, близко ли, а Василий уходил в лес без компаса. В компас он верил, но считал, что в лесу компас не нужен. — Лес не море, — говорил он. — В лесу на каждом шагу приметы, иди да присматривайся, всегда выйдешь, куда тебе надо. На море, — продолжал он, — там иначе, примет нет, небо да вода, без компаса да без карты идти некуда. Шабаш! Вот и сегодня, собираясь со мной в лес, он взял только корзину и нож, который засунул между дранками в корзинке. — Грибы срезать, может и попадутся, — сказал он. — А ружьё? — спросил я, видя, что дядя Василий не снимает ружья со стены. — Сегодня без ружья пойду и без собаки. Не до них. Сегодняшний выход — особая статья в моей жизни, понял, парень? — спросил он меня. Я молчал. Мне было радостно, что я ухожу в лес со знаменитым нашим охотником, но эта радость тускнела: ведь дядя Василий ружья не берёт, а если не будет ружья да не будет собаки, то и в лесу делать нечего и мне нечем будет похвастать перед своими товарищами. И всё-таки мне было интересно идти с ним в лес, в такой глухой и далёкий, где мало кто бывает, кроме охотников, таких, как Василий. Когда мы прошли с ним низкое сырое место, густо поросшее папоротником и багульником, дядя Василий спросил меня: — Голова не заболела? — Немного, — сознался я. — Это у каждого так. Тут сейчас, как бы на море от качки, голова кружится. Пусть болит, — немного спустя сказал он, — эта боль от лесных трав — полезная. Сейчас болит, а после силы прибавится, на себе проверял. Он медленно шёл впереди меня, маленький и подвижной, часто к чему-то прислушивался и присматривался. Когда вышли на сухое место, дядя Василий остановился, а потом сказал мне: — Давай, парень, отдохнём немного. Устал, наверно? — спросил он. — Устал, — ответил я и сел около ёлки. — Мало ходишь. Надо больше ходить. Жизнь, она не любит покоя, — продолжал он закуривая. — В жизни, что в реке, должно быть течение. Остановилась река — и нет реки: затинится — и шабаш! Так и в нашей жизни — остановился человек и, считай, пропал, завянет, можно сказать. А там, смотришь, и сгинет. Так всё устроено, на движении. — Ведь вот мне уже семьдесят исполнилось, а я еще помирать не собираюсь. Хочу ещё пожить. А почему хочу, спросишь ты? — Он посмотрел на меня: — А потому, парень, что люблю жить. С малых лет люблю. Всяко приходилось, а интереса к жизни не потерял… Ведь и каждый человек живёт ради жизни, правду, парень, я говорю? Он затянулся дымом самокрутки и задумался. Табачный дымок сначала медленно поднимался, расплываясь мутным облачком, а затем, подхваченный восходящим от земли потоком, быстро уносился вверх, становясь невидимым. Над нами в густоте ели что-то слабо потрескивало. Это, наверно, чешуйки коры дерева с треском коробились от сильного тепла. В лесу было тихо. Лишь где-то в стороне изредка слышалось легкое похлопывание. Это неспокойная осина, не переставая, трепетно шелестела своими листьями. Ноги у меня приятно ныли. Голову слегка туманило. Боли не было. Это была какая-то блаженная истома — лёгкая, приятная. Когда самокрутка догорела и начала жечь пальцы, охотник Василий заплевал окурок и затоптал его ногой. — Ну как, отдохнули ноги? — спросил он. — Легко стало, — сказал я и вскочил. — Вот и хорошо. Пойдём походим ещё, да и к дому направимся. Лес становился гуще и мрачнее. Он обступал нас со всех сторон, и казалось, нет ему ни конца ни края. — Эх, парень, — проговорил дядя Василий, — жаль, что ты не занимаешься фотографией, а то бы карточек наснимали. Когда вырубят этот лес, то хотя бы карточка осталась, посмотрел бы на неё и припомнил, какой красавец жил да поживал… — А разве его вырубят? — спросил я. — Обязательно! — и дед тяжело вздохнул. — Тут тоже, парень, понимать надо, что к чему. Я стоял и смотрел на толстые лохматые ели, которые окружали нас со всех сторон. Вершины их слабо шумели от лёгкого ветерка, невидимо пробегающего где-то там вверху. — Вот гляди, — он постучал палкой по толстой ели. — В соку дерево, поспело. На дом годится, на доски, на всё, одним словом. А вот пройдёт пяток лет — и состарится оно. Дупло в нём появится, а может и совсем засохнет — корни откажут, и годиться оно будет только на дрова. Всё равно, что человек. Вот и я, идти-то иду, а всё уж не то! Не гожусь я для всякой-то работы — стар стал, износился… — Может быть, этот лес и не будут рубить? — говорю я. — А чего его оставлять? — Он посмотрел вокруг. — Ишь, какой он вымахал. Пусть рубят, пользу даст людям. А мы с тобой, парень, не в обиде оба, — он улыбнулся. — Я насмотрелся на него вдосталь — всю жизнь провёл в нём, а ты еще не привык, не знаешь его. А без привычки, сам знаешь, и жалость не та. Пока ты вырастешь, на этом месте новый лес образуется, молодой, не хуже этого, понятно? Он замолчал и задумался. Мне жалко было этого большого леса, но более всего мне жалко было деда Василия. Я вижу, как он переживает, как тяжело ему прощаться с лесом, и мне стало понятно, почему он меня, безусого паренька, взял с собой. Со мной ему легче ходить по лесу, который намечен на вырубку. Одинокое прощание — тяжело! Когда мы проходили осинником, дядя Василий остановился и сказал: — Ну-ка, парень, прислушайся, чуешь? — Это осины шумят, — пояснил он. — Всю жизнь шумят. Такое уж дерево осина — неспокойное. И среди нашего брата, человека, попадаются такие шумливые. Шумит, шумит, а всё без толку… Стоит дед Василий и слушает шум осинника, и я стою, слушаю и смотрю на деда. Его строгое лицо озабочено и решительно. В нём борются два чувства: и теплая жалость к своему зелёному другу, и мудрое понимание неизбежного. Так, с небольшими остановками, и пробирались мы по глухому безлюдному лесу, который подлежал вырубке. Скоро мы вошли в берёзовый лес. — Видишь, какая светлынь кругом, что во дворце, — указал дед на окружающие нас высокие берёзы. — Это березники, такое название дано. Иначе и назвать нельзя, — пояснял дед, с улыбкой и радостью глядя вокруг. — Такая светлая и ясная бывает и душа человека. Поговоришь с хозяином такой души — и легко и светло на сердце делается, — говорил дед, любуясь мраморными берёзами. — Здесь раньше берёсту драли, на лапти. Берёста здесь толстая, гладкая. Лапти из неё носились долго, самые лучшие получались, — говорил дед. — Лапти тогда были в ходу. Сапоги-то обували только по праздникам, да и не все, а только те, у кого достаток был. — Кончилось время лаптей. Глянь на берёзки-то, — обратился он ко мне, — стоят, как свечки, ни с одной ни одна берестина не снята! А почему? Потому, что сапоги-то у каждого, да и не одни… Мы вышли к лесной речке. Речки не видно, она пряталась в зарослях ольхи, черёмушника, смородины. — Дальше мы не пойдём, — объявил дядя Василий. — Здесь отдохнём, закусим и пойдём обратно. — А за речкой что? — спросил я. — Там большое болото. Осенью, будем живы да здоровы, клюкву собирать придём. Пойдёшь со мной, парень? — спросил он. — Пойду, обязательно. А ружьё и собаку возьмём? — И ружьё и собаку, как же… В лесной тишине послышались голоса. Дед прислушался и сказал: — Люди! История! Скоро к нам подошли люди. Это были рабочие из вновь организуемого невдалеке леспромхоза. Охотник Василий не ошибся. Дальний, безлюдный и большой лес жил последние дни. Выход в лес старого охотника был прощанием со своим давним, знакомым другом.

Первый волк

— Волков не боишься? — спросил меня наш деревенский охотник Никита Зубов.

— А где волк? — спросил я его, не понимая, чего хочет от меня наш сосед.

— Я неделю тому назад жеребёнка зарыл в лесу около стога. Хороший был жеребёночек, но не знаю, что приключилось с ним, за одну ночь не стало, — вздохнул Никита. — А сегодня, — продолжал он, — был я у стога. Волки повадились ходить на падаль. Вот я и думаю: не сходить ли тебе на ночь, покараулить серых? Картечь-то у тебя есть? — спросил он, взглянув на меня.

— Есть! Десять патронов с прошлого года лежат заряжены, — ответил я и пошёл к сундуку, чтобы достать их и показать охотнику.

— Прошлогодние патроны не годятся — подвести могут. Ты их перезаряди, да завтра и отправляйся. Я бы сам сходил, но поясница не даёт, ни согнуться мне, ни разогнуться, а тут ещё застудить можно — тогда совсем плохо!

— А для того чтобы волки пришли, — продолжал он, — возьми с собой поросёнка в мешке. На поросячий визг сразу явятся.

Много ещё говорил мне Никита о волках, о луне, но я слушал его рассеянно.

Я уже представлял, как один на один встречусь с волками и вступлю с ними в поединок.

Как только ушёл от нас Никита, я сразу стал готовиться к охоте на волков.

На другой день с вечера я уже сидел на стогу с поросёнком в мешке и ожидал зверя.

Хмурая ночь. Тёмная, дождливая, ветреная.

А поросёнок в мешке бьётся, как пудовый карп в сетке. Толкает меня в сипну. А как визжит! На весь лес, на все поляны, на всю ночь!

Этот визг гонит меня по лесной тропинке к дому. Гонит напролом, без остановки. Каждую секунду жду сзади, с боков, спереди удара. Бегу и жду!

Последние кусты. Вот они, совсем рядом, огни лесной деревушки. Теперь визжи до хрипоты, визжи хоть до утра, чёртова скотина! С улыбкой, с душевной радостью подкидываю повыше на спину сползший мешок с осатаневшим в нём животным. А в тёмном закуте двора сбросил мешок с плеча, торопливо развязал, с какой-то озорной лёгкостью вытряхнул из него поросёнка и успел дать ему пинка, отчего он коротко взвизгнул и мирно, по-поросячьи захрюкал. Так кончилась моя первая попытка убить волка у привады на живую приманку. Через несколько дней опять иду к приваде. Зарытая в землю туша жеребёнка растаскана. Разрыта земля, обглоданы начисто кости, и бурые от грязи обрывки требухи раскиданы кругом. Опять приходили серые! Это хорошо! Охотничья страсть неуёмна. Страх недавней ночи вызывает улыбку. Сегодня так не будет. Вторая ночь, а не первая. Первый блин, говорят, всегда комом! Иду той же тропинкой из деревушки. За спиной мешок. Тот же. В мешке поросёнок. Тоже тот же. Всё, как и тогда. И ружьё заряжено картечью, и нож собственной работы с наборной красивой ручкой на поясе — всё, как и тогда, в ту жуткую, страшную ночь. Однако, есть и не то. Не было уверенности — сейчас есть. Был страх — сейчас нет, перегорел после той ночи. И луна не та. Тогда была четверть, а сейчас полнолуние. И погода установилась — зори по вечерам золотисто-желтые. Хорошо в лесу. Под ногами осень — и листья, жёлтые и красноватые, шумят на тропинке и падают на меня сверху, перевёртываясь на лету. А вокруг тишина. За всю дорогу до засидки прострекотал одинокий дрозд, слетевший с земли, да прокричала недалёко сойка, — и всё. А поросёнка как будто и нет. Даже не хрюкнет. Возможно, сберегает голос на обратную дорогу, как в прошлую ночь? В мешке не узнаешь! Тропинка вильнула влево, и я вышел на поляну. Около стога привада. Вон она видна издали. Иду по зелёной отаве. Вечереет. Длинные тени тянутся по поляне и там, на краю её, уходят в тёмную стену леса. Подхожу к стогу. Бросаю на него, на умятое заранее сено, мешок. В мешке хрюкнуло. Живой, значит! Покурить бы не плохо. Лезу по привычке в кармам. Пусто. Хорошо, что не взял. Всё равно бы не закурил. Но если нет с собой — гарантия полная. Забрался на стог. Слева мешок, в нём пыхтит и тычется. Что делает мой зверёныш? Нервничает, наверно, от дорожной тряски. Прямо передо мной, на земле, в двадцати метрах — падаль. Белеют кости на фоне изрытой земли. Прицеливаюсь. Обстрел хороший. Не нужны повороты, даже головой. Появится зверь, нажим пальцем — и готово! Тихо. Слышно только еле заметное похрустывание подо мной: или сено оседает, или мышь грызет вкусные, пахучие сенинки. В мешке посапывает. Спит моя приманка, и крепко спит. Ткнул легонько мешок, хрюкнуло в нём и затихло — прислушивается, значит. Хорошо! Надвигается темнота. Всё ясное и видимое расплывается и становится плохо видимым. Привада и та расплывается… Пора быть луне. Не успел подумать о ней, как из-за леса стало показываться громадное красное днище с темноватыми пятнами. Прищурив глаз, засекаю край луны на ветке дерева. Заметно для глаза, как поднимается она. Скорее бы! Долго сижу. Вдруг справа и не так далёко завыло, долго, с затуханиями. Волки! Под фуражкой пошевелились волосы, разом. По всему телу проскочило что-то неуловимое, и мурашки пошли неторопливо от головы до ног. Перехватило дыхание. Не убежать бы? Для чего-то стал поднимать курки. Не поднимаются. Да они ведь подняты ещё засветло. Неужели волнуюсь? Стало опять тихо. А луна светлая, светлая, и всё кругом как на ладони. Прямо передо мной в кустах шорох. Всматриваюсь туда до боли в глазах. Шорох повторяется — и на край кустов выходит волк. Остановился и смотрит. Неужели заметил меня? С предельной медлительностью подымаю ружьё. До волка метров пятьдесят, а быть может и больше? Прицеливаюсь. Стволы уперлись зверю в грудь. Точно. Палец на спуске. Нажать?! А вдруг далеко? Нажать? Вдруг убежит? Не успел и додумать, как волк с шумом махнул в кусты. Ружьё выпало из одеревеневших рук. Вздохнул. Возможно, долго не дышал. Не помню. Наверно, это был бы мировой рекорд по задержке дыхания. Вот и всё. Был волк — и не стало. Эх, горе-охотник! А еще с добротным ружьём, с картечными зарядами, с поросёнком в мешке! И зверь был тут вот, рядом, бери! Продумал, тяжкодум! А теперь жди, а чего? Нащупываю через мешковину голову поросёнка и ищу пальцами уши, чтобы повыше ушей надавить покрепче. Обрадовался пленник ласке, затыкал пятачком, ища мою руку. Сильно нажимаю. Поросячий визг стрельнул в ночь. Ещё нажим — визг злобный, с рёвом. Хватит. Смотрю кругом, прислушиваюсь. Что это? На том месте, где был волк, — овцы. И большие и маленькие, перебегают. Не успел сообразить, как овцы махом пошли на меня… Волки! Трясущимися руками прицеливаюсь. Выцеливаю большого. Вот он бросился к приваде. Нажимаю спуск. Толчок в плечо. Сноп огня рванул вниз. Запах пороха ударил в нос. Глаза ослепли, ничего не вижу. Всматриваюсь. У привады лежит длинное, тёмное. Волк? Стреляю ещё раз. Лежит. Неужели убил волка?! Мешок во время выстрела толкнул меня сильно в бок. Ощупываю. Поросячьи ноги приподняли мешковину. Поросёнок лежит на спине. Переворачиваю. Сопит и похрюкивает, а не толкается. Обморок, наверно! Шлёпаю его по упругой спине и говорю, а возможно кричу — визжи, радуйся, волка убили! Слезаю со стога. Громадный зверь лежит врастяжку. Толкаю его ружьём. Не двигается. Беру за заднюю ногу и с трудом сдвигаю с места. Тащу к стогу. Закрываю слегка сеном. До утра. Эх, сейчас искурить бы! Ладно, дома покурю. Теперь домой. Сдёргиваю мешок со стога. Хрюкает. Живой, значит. Вскидываю мешок на спину и, насвистывая, иду по ярко освещённой поляне. Вот и тропинка. Не бегу по ней, а иду, и охотничья радость распирает мне грудь. В мешке похрюкивает.

Домоседы

Когда строил отец новую избу, то над окном прибил две доски.

— Для воробьёв, — сказал он, прорезая в одной доске круглую дырку, — пусть живут, веселее с ними.

И хорошо придумал отец. В тот же год между досками и стеной поселились воробьи. И не какие-нибудь, а те самые, что гнездились в нашей старой избе, которую разломали на дрова.

Я хотел в дырку насовать сена, чтобы воробьям меньше было работы при устройстве гнезда, но отец сказал мне: — Они сами натаскают, и такого сена, которое им нравится.

И, действительно, скоро между щелями досок торчала солома, сено и перья — натаскали воробьи, чтобы и мягче было и теплее.

А летом и молодежь у них появилась. Серые комочки, неумело трепеща крылышками, стали вылетать из дырки и садиться на землю.

Родители-воробьи тревожно чирикали и старались увести их в безопасное место.

И вот у нас над окнами живут воробьи, как и раньше жили в старой избе. Настоящие домоседы.

А тут еще ласточки на следующий год налепили под крышей земляных горшочков. Началась около нашей избы шумная птичья жизнь с раннего утра до поздней ночи.

Выйдешь на улицу, а тут — на́ тебе! — и воробьи шумят, и ласточки стремительно со всего разлёта ныряют под крышу.

Ласточки не то, что воробьи, — птицы нежные. Еще на улице тепло и даже утренников нет, а они уже улетают в тёплые края: и холода боятся, и голодная жизнь им незнакома.

А воробьи — герои: и терпеливы, и нетребовательны.

Зимой голодают, мерзнут-то как, ужас! А тепла и пищи у человека не просят.

Воробьи, что живут у нас, в большие морозы забираются на ночь в печную трубу и сидят там до утра. А как потянет из печки дымок, так они сразу марш оттуда!

Выпачканные в саже, садятся над окном, и если светит солнце, то молчаливо греются. Тут уж не до еды, лишь бы не замерзнуть!

И так страдают воробьи всю зиму и холодные и голодные, жалко на них смотреть.

А весной, уже в марте, воробьи забывают зимние лишения — не узнать их!

Чирикая, греются на солнышке, купаются в лужицах от капели, прыгают и перелетают с места на место.

Весна и лето для воробья — сплошная забота. С рассвета до позднего вечера кормят они своё потомство, учат малышей летать и передают им свои воробьиные привычки.

Весело проходит воробьиное лето. Настаёт сытная осень.

Собираются воробьи в большие стаи. Не для отлёта, нет!

Рассаживается такая воробьиная стая на дерево или на изгородь и чирикает без умолку. Все воробьи разом во весь голос.

— Ишь, раскричались, — говорят жители, — не успела еще земля просохнуть, а они опять дождь накликают. Кш!.. Сорванцы!

Воробьи с шумом взлетают, пересаживаются на другое место и с тем же азартом продолжают свой прерванный концерт.

Вещун

Только вошел в лес, как надо мной прокричал ворон.

Я посмотрел вверх и увидел чёрную птицу, с резким свистом крыльев мелькнувшую над вершинами деревьев.

Моя собака Найда где-то далеко впереди.

Иду по-охотничьи — прислушиваюсь и присматриваюсь. В лесу тихо-тихо, только редкие порывы ветра с шумом налетают и проносятся где-то надо мной.

Когда я миновал большой лес и вышел на опушку с лесными полянами, до меня издали донёсся крик ворона — резкий, тревожный. И раз, и два. Немного спустя надо мной опять пролетел ворон с гортанным криком.

Что-то недоброе показалось мне в этом настойчивом облёте леса птицей-нелюдимом.

Мне стало тоскливо, и я позвал собаку.

Посвистел, посвистел — не появляется мой друг. Тогда я стал кричать громко, настойчиво. Собака не прибегала. Я выстрелил и с замиранием сердца начал прислушиваться — не раздастся ли рядом частое ахающее дыхание и вслед за ним около меня закружится моя собака.

Собаки не было. Да что же случилось? Где она?

И на второй выстрел Найда не прибежала.

Остаток дня — до самой темноты — я ходил по лесу и искал собаку. Не нашёл. Расстроенный, я поплёлся домой, оставив где-то в лесу своего спутника. Какое горе!

На другой день рано утром я был в лесу. На том месте. Снова ходил, звал, стрелял и ждал Нанду.

А ворон опять летал над лесом и несколько раз планировал надо мной с гортанным клёкотом.

И я нашёл собаку. Горе сдавило мне грудь и оледенило сердце.

На лесной поляночке валялись клочья шерсти, а неподалёку лежала голова Найды. Один глаз был выклюнут.

Найду разорвали волки. Вчерашний крик ворона над лесом был сигналом о кровавом поединке между хищниками и собакой.

А ворон, свистя крыльями, летал надо мной, изредка вскрикивая, и я не знаю — радовался ли он лёгкой поживе или оплакивал моё горе.

Подледное кино

Установилась погода тихая, ясная и морозная.

Мороз пришёл первым, раньше снега. Да какой мороз!

Хватка у него оказалась смелая, решительная. За одну ночь он покрыл льдом-стеклом лужи и лужицы. Утром на месте луж лежало белое хрупкое стекло. Встанешь на него, а оно — хруп! — провалилось…

И не только лужи, а и озёра за две ночи покрыл мороз стеклом-льдом. Встали озёра…

Пошёл я на одно озеро блеснить из-подо льда окуней. Подошёл к нему и… отшатнулся. Не замёрзло ведь! Да что же такое?

Передо мной зеркальная гладь воды.

Насколько позволяет толща воды, вижу на дне озера зелёные листья кувшинок, коряги мелкие, рыжие водоросли. А вот и живность в воде увидел. Жук-плавунец поднялся со дна, догрёб до поверхности воды, полежал с растопыренными лапками недолго, толкнулся ими и пошёл наискось ко дну. Это же не вода, а лёд! Ведь озеро-то всё-таки замёрзло! Я осторожно ступил в озеро. Под ногой лёд. Ступил ещё — лёд. Иду по воде-льду и каждый раз опасливо ставлю ноги, переступаю. Непривычно ходить по верху воды. Вот щука заметалась под моими ногами и, взмутив воду, спряталась в рыжие водоросли. Продвигаюсь по озеру вдоль берега, осторожно переступаю, и мечутся под моими ногами разные рыбёшки, стараясь спрятаться. Не привыкла рыба, когда над ней ступает человек.

Иду по льду-стеклу и дивлюсь! Какая чистота, какая видимость!

Лёг на лед и стал смотреть на дно. Вот ручейник передвигается, неторопливо таща на себе песочный домик-трубку. Вот мальки стайками гуляют и, подойдя под меня, быстро снуют и исчезают. А вот и полосатый окунь выдвинулся из водорослей и замер не шевелясь. Постучал я по льду рукой — никакого внимания. Постоял окунь ещё немного, передвинулся и опять замер! Кино!

Налюбовался я вдоволь подводной жизнью озера, попробовал блеснить — не берёт!

До конца дня побывал ещё на нескольких таких озёрах.

С виду озёра водянистые, а попробуешь ступить на них — лёд под ногами, чистый, ровный, прозрачный, как хорошее стекло.

А на другой день со мной на озёра шли ребята смотреть подлёдное кино.

Соловей

Густые заросли. Непроходимая стена зелени.

Иду нехоженой травой по краю лесной полянки, оставляя позади себя росную тропинку.

Рядом, в непроглядной чаще, запел соловей. Остановился я и стал слушать великого певца пернатых. Ни одна пичуга не решилась выступить на лесной сцене, занятой соловьём. Пел один он. Когда певец чередовал одно колено за другим, я стал пробираться вперёд, осторожно раздвигая мягкие зелёные ветви кустарника. Не видел никогда соловья. Соловей — не скворец. Поёт в уединении и скрытно. Где он? Я долго присматривался и… увидел его. Так вот он какой! Это он так вдохновенно славит красоту моей земли. Соловей молчаливо сидел, чуть нахохлившись. Какой он нарядный! Ржаво-жёлтые крылышки, горлышко жёлто-красное. А глаза! Большие, большие. Стою и любуюсь. Всё подстать — и вид и голос. И вдруг рядом, в этом же кусту, немного выше щелкнуло, засвистело, и мощная соловьиная песнь пошла во все стороны. А мой красавец, которым я любовался, вытянул головку, пискнул и прыгнул на землю. Тот, которого я не видел, начал петь свою серебристую песню. И тут я увидел певца. Это была маленькая серая птичка с слегка вытянутым вперед широко раскрытым клювиком. Она сидела на черёмуховой ветке и пела. Сильные звучные аккорды чередовались с короткими паузами, заполняемыми еле слышными высокими звуками. Это был соловей. Я долго смотрел на певца и дивился его скромному наряду, простой внешности и могучему голосу. Я не выдержал и вслух неосторожно похвалил его. Соловей слетел с ветки.

Жук-путешественник

Всю ночь дождь по стёклам постукивал.

Голая берёза тонко шумела под окном, и ныли пульсирующим звуком телеграфные провода.

На рассвете чуть подморозило. Трава засеребрилась.

К полудню прояснилось.

Между облаками выглядывало солнце и освещало, как на экране, и тёмные от дождя крыши домов, и лужицы-озёрки на широкой улице, и ближний хвойный лес с одинокими берёзами, раздетыми догола.

Скоро тучи заполнили всё небо, спрятали солнце и стали порывами бросать на землю мелкий дождь со снегом.

Под вечер дождь прекратился, показались отчётливо дали.

Я решил сходить в луга, на озёра посмотреть.

Долго я бродил по лугам, переходя от озера к озеру.

Как всё изменилось! Сколько было в лугах трав пахучих, цветов ярких! Нехитрые птичьи трели неслись из прибрежных кустов озёр… Сейчас только ветер холодный гуляет на просторе…

Вдруг мимо меня с жужжанием пролетел майский жук. Летел он по ходу ветра на высоте моего роста.

Я стал следить за лётом этой маленькой серенькой точки.

Оказалось, что жук летел к ближайшему стогу сена на зимовку.

Удастся ли ему перезимовать в стогу — не знаю, но он нёсся к нему решительно, никуда не сворачивая и с победным жужжанием.

Задание

Как-то так получилось, что я записался в кружок юных натуралистов.

Когда ребята — члены кружка — спросили меня, что я больше всего люблю в природе, то я им ответил:

— Всё люблю — и лес, если он не дремучий, и реки, и озёра люблю, ежели они не глубокие, и грибы люблю, особенно маслята, маринованные если…

— Постой, постой, — перебил меня староста кружка Витя Завьялов. — Ты не говори о том, что вкусно, что невкусно, а вот скажи прямо — змей ловил когда-нибудь?

— Нет, — говорю, — не ловил.

— А вот теперь придётся тебе заняться этим делом и не когда-нибудь, а сразу. Нам для живого уголка надо парочку змей поймать и парочку ящериц. С ящерицами дело улажено, — продолжал Витя, отмечая что-то в тетради. — Коля Зарубин не сегодня — завтра поймает их, а на ловлю змей охотника не было, поэтому такое задание поручаем тебе, как новичку…

— Но я змей боюсь! — воскликнул я.

— Привыкнешь, Вася, не расстраивайся, — и Витя погладил меня по спине. — Змей будешь ловить, как кузнечиков, — вот увидишь…

— Кузнечиков я не боюсь, — оживился я.

— Кузнечиков будут ловить… — он потыкал в тетрадку карандашом: — Зверева, Волкова, Лисицына и так далее, наши юные натуралисты, понятно?

— Тогда выпишите меня из кружка. Змей ловить я всё равно не буду, — твёрдо заявил я.

— Ну это, товарищ Сверчков, сделать не так просто, — произнёс староста. — Это как собрание кружка решит. Да и потом, позволь, за что тебя из кружка-то исключать? Ведь ты еще не показал себя ни хорошим, ни безнадёжным натуралистом. Возможно, и придётся тебя исключать за недисциплинированность, но это пока еще рано, понятно?

На этом закончилось мое первое знакомство с активом кружка юных натуралистов.

А Коля Зарубин, тот самый, который втянул меня в кружок, выслушал меня, сказал:

— Змею поймать ума не надо, это пустяки. Это задание каждый может выполнить. Взял палку с расщепом на конце и ходи по кустам и полянам. Увидел змею, прижал её расщепом — и готово, она вся твоя: хочешь живую, пожалуйста, хочешь мёртвую — тоже можно. А вот у меня задание потруднее — мне надо ящерицу поймать. Ясно?!

Когда Коля сказал мне о палке с расщепом, то я сразу повеселел, и моё задание показалось пустяковым по сравнению с его заданием.

— А как ты ловить её будешь? — спросил я и представил, как трудно поймать это юркое, пугливое создание.

— Поймаю, конечно. Не таких ловили, — похвастался Коля.

Спал я в эту ночь неважно. Снились мне змеи и большие и маленькие. Бегу, бегу за змеёй, хочу прижать её, а она уползает, и я тычу палкой, а ничего не получается.

И Колю во сне видел. Мелькают в траве ящерицы, а он бегает за ними и никак не может поймать. Одна ящерица, большая, как крокодил, повернулась к Коле, открыла зубастый рот да как крикнет…

Я проснулся. Слышу, как мама ругает кошку: — Не суйся в дверь, наго́ла!

Взглянула мама на меня, увидела, что я уже не сплю, и подошла ко мне.

— Ты чего сегодня во сне кричишь и стонешь? Уж не заболел ли? — спросила она и положила руку на мой лоб.

— И жару вроде не чувствуется, — сказала она. — Напугали тебя, наверно смеются над тобой, а ты и рад слушаться…

— Никто не смеётся, — ответил я уклончиво.

— Рассказывай мне, всё знаю… Ежели ты будешь такими пакостями заниматься, то и за стол не садись. Буду кормить в углу, отдельно. Понял? — и мать отвернулась от меня.

— И чего ты, мама, выдумываешь! — сказал я, одеваясь.

— Выдумываю? А кто собирается змей ловить, а? Я, что ли? Да ты пойми только одно, — тут мать посадила меня на лавку рядом с собой: — ведь змеи разные бывают. Нарвёшься на гадюку, ну и прощайся с жизнью… Горя-то, горя-то сколько будет!

Я молчу, а сам думаю: откуда она всё разузнала? Ведь только Коле я рассказывал об этом.

— Нашёл себе занятие! — продолжала мать. — Да и товарищ хорош, нечего сказать. Небось, не взялся змей ловить, а выбрал себе ящерицу. Ловить её труднее, да зато она не кусается…

— Мама! — воскликнул я. — Кто тебе рассказал всё это, ну кто?

— Коля, вот кто! — ответила мать. — Он уже два раза прибегал к нам с палкой. Я спрашиваю его: «Что это у тебя в руках, щипцы какие-то?» — «Это, — говорит, — вашему Васе надо». — «Зачем?» — «А он змей ловить будет, ему задание от кружка». — «А ты кого ловить будешь?» — спросила его. — «Ящериц!.. Для живого уголка надо». — «А почему ящериц, а не змей?» Ох, я его и отчитала, он, наверно, к нам больше и нос не покажет.

И мать вышла из избы.

После завтрака я побежал к Коле. Дома его уже не было.

Нa реке, у больших камней, он должен ждать меня. Так мы условились вчера.

Вот и камни. А где же Коля?

— Коля! — закричал я во весь голос.

— Я здесь, не кричи. — Коля вышел из-за куста шиповника.

— Видел?

В расщепе его палки что-то висело.

— А что это?

— Налим! Во́ как я его, как змею, раз — и готово! Гляди, какой он пёстрый, и живой еще, — рассказывал Коля. — Я пошевелил камень, а он оттуда и высунулся до половины. Я как нажал на него расщепом — и всё в порядке. Понятно?

Налим скользкий, и мы с трудом достали его из расщепа — боялись повредить. Оказалось, что толковое приспособление для ловли змей сделал мой товарищ Коля Зарубин.

— Вот так и змей ловить будешь, — учил меня Коля. — Бери в расщеп любую, нажми поближе к головке, и кончено, — и Коля передал мне оружие для ловли змей.

— А ты чем будешь ловить ящериц? — спросил я.

— Руками. Накрою фуражкой, ухвачу — и в банку, раз — и там, — с такой уверенностью ответил он, как будто поймать ящерицу так же легко, как муху на столе.

— И не боишься руками-то?

— Нет. Это змею нельзя руками брать. Укусит. А ящерицу просто…

— А ты брал их в руки? — перебил я его.

— Не приходилось, — сказал он.

— Мне ящерицу в руки не взять, противно, — говорю я.

— Вот побудем в кружке, так привыкнем. В кружке все такие, ничего не боятся. Даже белку живьём поймали. Кусалась здорово, но всё равно не бросили.

— А кто белку поймал?

— Староста, Витя. Он у нас самый смелый. Хочет дрессировщиком сделаться, как Дуров, в цирке выступать. Ты видел на нём ремень? — живо спросил он.

— Какой?

— Из змеи.

— Таких ремней не бывает, да и не продают нигде, — усомнился я.

— Не продают, это правда. Нигде не купишь. А Витя сам сделал ремень и с пряжкой. Залюбуешься!

— Из чего сделал? — заинтересовался я.

— Ну и непонятливый ты. Ведь я сказал, что из змеи, — рассердился Коля. — Поймал змею, снял с неё шкуру, обработал и сделал ремень. Ясно?

— Ладно, — согласился я. — Увижу Витю, посмотрю. А ты, Коля, не сердись, — успокоил я его. — Чудно мне, вот и всё.

Налима мы отпустили в реку. Он сначала лежал на боку, потом свернулся дугой, выпрямился, быстро завилял хвостом и уплыл под камень.

— Пусть живёт, — сказал Коля. — Нам сейчас не до него. Нам идти в лес. Может быть, и поймаем змею или ящерицу.

Солнце палило здорово. На опушке леса через каждые несколько шагов с лёгким шуршанием скрывались от нас ящерицы.

— Ты видел её? — спросил меня Коля, когда около моих ног нырнула под сухой пенёк ящерица.

— Видел, как крокодильчик маленький…

— Стой, не шевелись! — крикнул на меня Коля.

Я присел и затаил дыхание.

— Вот она сидит, видишь? — шептал мне Коля, указывая на стройную, чистую ящерицу.

Ящерица лежала на конце сухого обрубка дерева. Её пёстрая окраска хорошо подходила под окраску серого, сильно изъеденного короедом дерева.

Рядом с ящерицей тропа лесная. Мы затаились и думали, как поймать её. Только пошевелись — и её как не бывало, ускользнёт. Сидим и наблюдаем. На листок, что рядом с ящерицей, села какая-то муха — серая, длинная, похожая на маленькую осу. Вдруг изо рта ящерицы выскочила какая-то пружинка, ткнулась в муху — и мухи не стало.

— Съела! — прошептал Коля.

— Кого съела? — спросил я, ничего не сообразив.

— Муху. Это у ящерицы язык такой. Как стрельнёт им, так и нет мухи, во́ как точно!

— Знаешь что? — шепнул я Коле. — Не будем ловить эту ящерицу. Я её спугну, ладно?

— Тише, — опять шикнул на меня Коля, — понаблюдаем ещё, это ведь интересно, правда?

— Очень, — шепчу я, — значит она тоже на охоту вышла, как и мы, да, Коля?

— Это она кормится. Гляди, гляди, — Коля ткнул меня в бок, — опять муха села, паук, кажется…

Муха села не напротив головы ящерицы, а сбоку, на такой же листок. Ящерица мгновенно повернулась, и опять что-то мелькнуло между ней и мухой — и мухи не стало.

— Видел, как забирает, залюбуешься, — и Коля, причмокнув языком, пошевелился. Ящерица подняла голову и замерла. Тогда Коля бросился к ящерице и накрыл её фуражкой.

— Скорее, банку давай, банку! — закричал он, прижимая фуражку к дереву.

Я подскочил к нему с банкой в руках.

— Подставляй! — командовал он. — А я приоткрою фуражку.

Подставив банку к краю фуражки, я со страхом смотрел, что произойдёт.

Как только Коля чуть-чуть приподнял край фуражки, ящерица юркнула из-под неё и попала в банку.

— Видал? — торжествующе спросил меня Коля.

Мы стали любоваться пленницей. Ящерица проворно бегала в банке и толкалась в стенки красивой, изящной головкой.

— Не уйдёшь! — шепнул Коля, вынимая из кармана тряпку и шнурок.

Через несколько минут мы завязали банку крепко-накрепко и пошли дальше.

Я завидовал своему товарищу. Как легко ему выполнять задание кружка! Да я таких ящериц наловил бы сотню, а вот поймать змею…

— Коля! — обратился я к счастливцу. — Давай поменяемся? Я буду ловить ящериц, а ты поймай змею, ладно?

— Ишь ты какой! — усмехнулся Коля, плотно прижимая к себе банку. — Давай делать по-честному, — продолжал он, не глядя на меня. — Тебе дано задание ловить змей, ну и лови, а я-то при чём? Ежели ты боишься их, то зачем согласился? Трусишь, — сказал он и, посмотрев на меня, усмехнулся, — на мне хочешь выехать! Нет, Вася, сам поймай.

Я так обиделся на Колю, что ничего не ответил, а только тяжело вздохнул.

— А ты не отчаивайся, — видя моё состояние, посочувствовал он. — Делай, как я учил, и будет всё в порядке.

— Не нуждаюсь в твоей учёбе, — резко выкрикнул я и торопливо зашагал в сторону от Коли.

— Ну и ладно, подумаешь, герой какой выискался, — сказал мне Коля вдогонку, и мы разошлись.

Долго я ходил по лесу, высматривал змей. Забирался на камни, но змей не было. А ящериц сколько!

Подошёл к речке, вода которой булькала на камнях, играя на солнце белыми искристыми струями. Только хотел умыться, как увидел то, чего искал.

Громадная змея обвилась вокруг пня и грелась на солнце.

Пёстрая ромбовидная головка свешивалась с пня, и мне не видно было — спит она или высматривает что на земле. Долго я сидел на корточках, не шевелясь, и не знал, что делать. Передо мной было то, чего я боялся больше всего. «Как я справлюсь с ней? — думал я. — А вдруг она бросится на меня до того, как я зажму её расщепом? А вдруг она бросится за мной, нагонит меня и обовьётся вокруг моих ног?» Я не только вспотел от страха,но даже стал плохо видеть. День померк, и я неясно видел, что меня окружает. — Коля! — хотел крикнуть я, но голоса у меня не стало, а там, в горле что-то хрипело, и я тяжело дышал. В это время длинное тело змеи стало сдвигаться с пня, и я заметил, что голова змеи опускалась к земле. «Уйдёт ведь!» — мелькнула мысль, и я, встав во весь рост, шагнул к змее с расщепом. Кольца змеиного тела двигались быстрее и быстрее, и голова её исчезла в траве. — Не уйдёшь! — прохрипел я и прижал расщепом серую шуршащую полоску. Мгновенно по обе стороны расщепа спиралью задвигались кольца змеиного тела, показывая бело-жёлтое брюхо. Я вжимал расщеп в землю и не знал, что делать: или бросить и убежать, или стоять бесконечно и с отвращением смотреть на переливы змеиного тела.

Трясущимися руками я попытался приподнять своё оружие и узнать, плотно ли засела в нём моя добыча. Приподняв немного расщеп, я увидел, что змея надёжно держится в нём. Тогда я смело поднял расщеп. Змея плотно обвивала палку, стараясь уйти, но расщеп, как щипцами, держал её поперёк крепко и неумолимо. — Коля! — закричал я во весь голос и, затаив дыхание, стал прислушиваться к ответному крику. — Э-ггей!.. — донеслось до меня. На мой настойчивый крик пришёл Коля. — Вот! — и я поднял с земли расщеп, в котором была зажата змея. — А ты… — замялся Коля со страхом рассматривая мою добычу. — Ты смелый… Вишь, как здорово ты её расщепом-то! — И он присел на корточки. — Где поймал-то? — спросил он, не спуская глаз с расщепа. — Вот у этого пня. Змея грелась на солнце, ну я её и увидел, — говорил я, подходя к пеньку. — А мне бы её не поймать, — признался Коля. — Испугался бы? — спросил я. — Конечно, — тихо сказал он. — Вон ведь она какая большая да противная. — А ты сколько поймал ящериц? — спросил я его. — Две. После тебя ещё одну. А другая убежала, хвост у ней оторвался… — Хватит и двух, — успокоил я Колю. — Две ящерицы, да змея, разве мало для живого уголка? — Ну, конечно, хватит. Ведь одна змея двадцати ящериц стоит, — повеселел мой товарищ. — А ты не сердишься на меня? — спросил он. — За что? — удивился я. — А я ведь отказался помочь тебе змею ловить. — Так ты же ящериц ловил, правда ведь? А сердиться на тебя за что? — Тогда давай выкупаемся? — предложил он и стал раздеваться. — Давай. Мы долго плавали в глубоком омуте лесной речки, а на берегу в расщепе извивалась змея и в банке суетливо бегали, тычась головами в стеклянные стенки юркие красивые ящерицы.

В лугах

В высокой луговой траве мелькало — покажется и скроется, покажется и скроется.

— Это Шарик бежит домой, — сказал Яша Колобухин, всматриваясь в то место, где показывалось что-то.

— И не ври, пожалуйста, — возразил я. — Это не Шарик. Когда я проходил мимо их дома, то Шарик лежал у крыльца, даже и не залаял на меня…

— Ну, а кто же это бегает?

— Не знаю, может быть — волк?

— Скажешь тоже, — и Яша остановился.

— А чего? — я подошёл к Яше поближе. — Разве не волки в прошлом году двух овец утащили?

— Мало ли что раньше было, — сказал Яша и посмотрел в сторону деревни.

А деревня наша далеко. Вон она видна на высоком берегу реки, залитая утренним ярким солнцем.

Вышли мы с Яшей, моим товарищем, из дома рано, до восхода солнца. Думали к восходу быть на том омуте нашей реки, где хорошо ловятся на удочку плотва и окуни.

Но произошла задержка. У нас черви ушли из банки.

— Глянь, — недоумевал Яша, показывая мне пустую банку, — ни одного червя не осталось, все ушли. Видишь, в марле сколько дырочек. Вот здорово!

Ругать было некого. Сами виноваты. Разве можно марлей завязывать банку!

Удивляясь хитрости и смекалке червей, пошли мы в овраг за деревню и рыли их снова.

И вот сейчас опять задержка.

Как пойдёшь к омуту, ежели на лугу что-то неладно?

А может быть, и вправду волк по лугам ходит?

Стоим и смотрим. У меня на голове фуражка, а потому мне смотреть легко — солнце не мешает. А Яша без фуражки, и ему приходится прикрывать глаза рукой.

— Гляди, гляди, — испуганно зашептал Яша, — колесо это, колесо катится, гляди!

И точно. Мой товарищ не ошибся. По лугу катилось колесо. Катилось оно к реке от большой бочажины, которая стала пересыхать и зарастать осокой.

Серый толстый круг то показывался, то скрывался в луговой некошеной траве.

А кругом во все стороны ни одной живой души. Лишь одни мы стоим и смотрим то на колесо, то на деревню, надеясь увидеть людей и сказать им. Не может же колесо само собой так долго катиться?

Почти у самой реки колеса не стало. Было — и не стало. Не мелькает в траве серое, круглое. Где же оно?

Удивлённые, мы тихо-тихо стали пробираться к месту рыбалки. А солнце поднималось всё выше и выше, и роса на траве стала высыхать.

— Прозевали рыбалку, — огорчился мой товарищ, перекладывая удилище с одного плеча на другое.

— Завтра пораньше встанем и червей на ночь закроем как следует, не уйдут, — ответил я, ободряя Яшу.

Странный предмет не показывался, и мы ускорили шаги.

Скоро и наш омут. Осталось до него несколько метров. Сейчас размотаем удочки, усядемся и будем следить за поплавками.

В это время на высоком берегу опять показалось серое, и не успели мы рассмотреть, как оно свалилось в воду.

Когда мы подбежали, то по воде расходились круги и никого не было.

— Это, наверно, сом — сказал Яша, всматриваясь с береговой кручи в глубокий речной омут.

— Неправда, — возразил я. — Ведь сом живёт в воде.

— Верно, — подтвердил Яша. — А если та бочажина стала пересыхать, куда ему? Пропадать? Ведь и в книгах пишут, что рыба с мелкого места перебирается на глубокое.

— Может быть, это выдра, — сказал я. — Мой тятька видел тут выдру в прошлом году, а мой тятька врать не будет.

Размотав удочки, мы уселись на берегу омута и следили, не покажется ли в воде то, что напугало нас утром. Но омут был тихий, как и всегда.

Клевала рыба хорошо.

Герой

— Вы не знаете Колю Петухова? Жаль! А знать его надо.

Коля Петухов — мой товарищ. Живём мы с ним в одной деревне, на берегу Волги. Отец его бакенщик, а мой папа рыбак, в рыболовецкой артели работает.

А наши мамы — Колина и моя — нигде не работают, а управляются дома с хозяйством. Готовят еду, стирают и штопают одежду. В летнее время ухаживают за огородами — поливают, пропалывают, подвязывают.

Мы с Колей помогаем только поливать. Полоть сорняки нам не разрешают. Вместе с сорняками я однажды вытаскал и морковь, а Коля — помидоры.

У нас хотя и не Украина, но в огородах растет всё — огурцы, помидоры, морковь, капуста и картофель. Не растут только арбузы, но зато тыквы вырастают такие, что одному и не поднять.

Тут же в огороде растёт малина. Её кусты такие высокие, что заберёшься туда, как в лесную чащу, и лакомишься ароматными крупными ягодами. Если не откликнешься, то никто и не найдёт.

У Колиной мамы в огороде тоже малины много, но есть ещё и смородина.

А сколько на широких кустах бывает ягод! Присядем с ним к кусту и едим вволю.

Наша деревня, где живём мы с Колей, — лесная. За деревней луга, а за лугами леса. Большие, заволжские. На лугах много озёр, и все заливные.

В лесах, что тёмной стеной стоят на горизонте, — дичи и зверя много. Даже медведи есть. Мне и Коле медведя видеть не приходилось. Может быть потому, что мы далёко в лес не ходим.

А что нам, ребятам, делать в дальнем лесу? Ягод и грибов, если год урожайный, сколько угодно в ближнем лесу. В большой лес и далёко от дома уходят взрослые, с ружьями которые.

В луговых озёрах много рыбы. Уж так мы любим удить рыбу, что прямо страсть!

Заберёмся в заветное рыбное местечко где-либо на озере и сидим под кустами. Сидим и чуть дышим, не спуская глаз с поплавка.

Только качнётся поплавок и пойдут по тихой воде кружочки, как Коля шепчет мне: — Гляди, клюет ведь, не прозевай!

И только окунётся поплавок в воду, как дёрнешь и почувствуешь, что на крючке есть рыба.

Если не особо упирается, то сам справляешься. Выкинешь из воды рыбину, которая, как резиновая, отскакивает от земли, возьмёшь её в руки и чувствуешь, как она упруго гнётся в руках и хочет высвободиться.

Посадишь её на кукан и опустишь в воду.

Если попадётся на крючок крупная рыба, то приглушённо крикнешь: — Коля! Помоги! Не упустить бы!

Он и сам видит, что на крючке не ёрш. Бросится ко мне на выручку. Ловко подведёт подсачек, и затрепыхается в нём, поднимая шум, или бойкий язь, или упрямый и сильный окунь.

Хорошо на озёрах! Не ушёл бы!

Так у нас с Колей проходило лето. Помогали дома, в хорошую погоду ходили на озёра, в жаркую купались в Волге.

И вот в конце лета Коля Петухов прославился.

Коля Петухов стал герой!

Случилось это так.

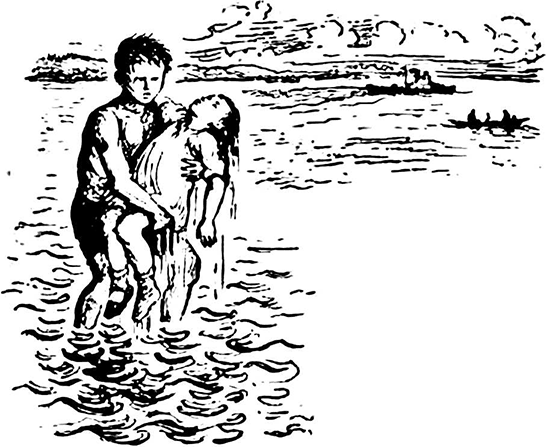

В середине дня мы пришли купаться. Только успели раздеться, как на пристани закричали: — Спасите, спасите!

Видим — на воде, недалеко от пристани, плывёт что-то белое, на шар похожее.

Мы выскочили из воды и смотрим. А Коля рванулся к пристани. Бросились и мы за ним, вдогонку.

Бежим и видим, как Коля вбежал на пристань и сразу со всего маха прыгнул в воду.

Все толпятся на пристани, и мы тут же, голые, и не знаем, что случилось.

И на воде, теперь уже далеко от пристани, плывёт не шар, а белая шляпка. Значит, утонул кто-то?

И вдруг ниже пристани, метрах в тридцати, вынырнул из воды Коля, гребёт одной рукой, а другой что-то держит. Присмотрелись, а рядом с его головой еще чья-то голова.

— Скорей, мальчик, скорей к берегу давай! — кричат с пристани, потом бросаются все на берег и бегут туда, где на воде Коля.

Тут к Коле на помощь кто-то бросился с берега в одежде. Но Коля уже встал на ноги и держал на руках девочку в белом платье.

Белёк

Лёд на море, повинуясь ветру и течению, напирал на берег.

Громадные ледяные поля безостановочно двигались и крошились о береговые скалы.

Куски льда, похожие на пилёный сахар, шумели, образуя живые шевелящиеся валы, которые, вырастая в высоту, осыпа́лись.

На одной из льдин, проходившей недалеко от берега, виднелись чёрные неподвижные бугорки.

Промышленник[1] Игнат, проводив взглядом тюленью лёжку, направился в промысловую избушку.

Сильный ветер наваливался на Игната, толкал его и, проносясь по равнине, рвал малозаснеженную мёрзлую землю тундры.

Он останавливал упрямца, не давал ему дышать, заставлял отворачиваться, чтобы перевести дыхание. Вот и избушка. Игнат ухватился за скобу, с трудом открыл дверь и, сдерживая её, проскочил в сени. Дверь с сильным стуком захлопнулась. В сенях было тихо. Только в дощатые стены градинами стучали мелкие камешки и комья мёрзлой земли, бросаемые ветром. В избушке тепло. В каменке под плёнкой пепла — куча горячих углей. На нарах, что вдоль стены, лежат товарищи Игната. Они уже позавтракали, наговорились вдосталь и, наверно, давно уже спят, так как в воздухе нет едкого махорочного дыма. Игнат снял верхнюю одежду, встал, наклонясь грудью к каменке, и протянул озябшие руки к тлевшим углям. Когда он согрелся, то сел к столу и стал закуривать. На столе стоял закопчённый чайник, кружки, лежали куски хлеба и варёная тюленья печень. В углу избушки, на длинных деревянных гвоздях, висели белые халаты с большими тёмными пятнами. В этой избушке жило семь человек да еще восьмой юный промышленник — сын Игната Яша. Яши в избушке не было. «Опять на охоту убежал», — подумал Игнат и прислушался к свисту ветра. Ветер не утихал. Под упругими ударами норд-оста избушка вздрагивала. Раскурив трубку, Игнат негромко произнёс: — Михайло, а Михайло! Зверь на льду. С нар поднялся мужчина в ситцевой рубахе, без пояса, босой. Пригладив рукой волосы, он обулся и сел к столу. — Много? — спросил он. — Много, с бельками, — ответил Игнат, не отрывая от губ трубку. Проснулись и остальные промышленники. Игнат сегодня дежурил на берегу моря и знал, что́ происходит на море. Льдина с лёжкой тюленей, которую увидел Игнат, должна остановиться не раньше как через час у Северного мыса. Закон приливного и отливного течения изучен промышленниками, и они хорошо знают движение льдов. За время остановки льда — между сменой приливного течения на обратное, отливное, — промышленники должны перебить, сколько успеют, лежащих на льдине тюленей, разделать их и вытащить туши на берег. Если тюленей много и Игнат с товарищами не успеют управиться с ними, пока стоят льды, то они оставят добычу на льду, поставят около неё вешки и на втором подходе льдов вытащат оставленное на берег. Часто случается, что береговой ветер угоняет льды в море и добыча промышленников пропадает. Перед уходом на Северный мыс пришёл с охоты Яша. Это невысокий паренёк в заячьей шапке-ушанке, в дублёном полушубке, подпоясанном ремнём, и в серых новых валенках. Широкое обветренное лицо расплылось в улыбке, когда он зашёл в избушку. Серые глаза светились радостью. И как не радоваться! На его ремне висели четыре куропатки. — Ай да Яша! Вот это охотник, — шумно встретили его промышленники. — Сколько он дичи настрелял, ну мастак! Все жители избушки брали дичь в руки и хвалили молодого охотника. — Вари обед, Яша, — сказал Игнат, — а мы пойдём. — А ты, тять, лёжку увидел? — спросил Яша. — Большую, с бельками, — ответил Игнат. — Я тоже с вами пойду, возьмите меня, — попросился Яша. — Не торопись, Яша, — сказал Михайло с улыбкой, — начинай всегда с маленького. Сначала куропаток постреляй, а потом и к зверю подходи. Ясно? Яша ничего не сказал и стал раздеваться. Наскоро поев варёной печени с хлебом и выпив по кружке горячего чая, промышленники стали собираться на море. Собрались быстро. Белые маскировочные халаты они надели поверх тёплой верхней одежды, стоящие в углу берданы закинули за плечи, а в коридоре взяли багры и гуськом, сбиваемые с ног ветром, пошли к морю. Яша остался один. Придут они с промысла часа через четыре. А быть может, и раньше. Надо спешить варить обед. Сварить обед просто. Было бы из чего варить! Четыре куропатки на восемь человек. Это же по полптице на каждого. Не плохо! С чего начать? Яша поставил на огонь чайник. Выглянул в окно. От самой избушки до обрывистого берега моря голая изодранная ветром земля с пятнами оледеневшего снега. А дальше море, на нём льды, сливающиеся с горизонтом. Окно маленькое, в одно стекло, и потому не видно, как далеко ушли отец и его товарищи. Яша набросил на себя полушубок и выскочил в сени. С трудом открыл дверь, прижимаемую ветром, и протиснулся на волю. На берегу моря — и вправо и влево — никого не было. «Низом пошли», — решил Яша и юркнул обратно в сени. Чайник тонко свистел. Яша налил горячего чая в кружку, достал с полки кусок сахара и, прикусывая его с хлебом, стал запивать. Куропаток ощипывать очень легко. Ощипывать птиц Яша любил. Дома, когда к празднику отрубали голову петуху или курице, Яша просил мать: — Мама, дай мне, я так ощипаю, что не запачкаюсь и не вырву с мясом ни одного пера. — Бери, только рубашку и штаны не запачкай, осторожнее возись, — предупреждала мать, подавая сыну красавца петуха или пеструю ожиревшую курицу. Особенно трудно ощипывается шея у птиц. Перо длинное, кожа оттягивается, как резина, и если неумело взялся, то вместе с перьями отрывается мясо. Он ощипал только двух птиц, а перьев набрался ворох. Куда их? Не выбрасывать же? Ведь дома мать собирает перья в мешок, а потом, когда перьев набирается много, делает подушки. Вот и теперь он спит на маленькой подушке, которую мать положила ему с собой. Яша достал с нар подушку. Она была лёгкая-лёгкая. «Добавлю пера — и она будет ещё лучше», — решил он и положил подушку возле себя на лавку. Ощипана последняя птица. Перьев на целую подушку хватит. Вот здорово! Яша осторожно распорол верхнюю чёрную сатиновую наволочку, потом вторую, белую, сшитую из старой отцовской рубашки, и стал осторожно укладывать в распоротую подушку перо. Подушечка заметно прибавилась. И когда он зашил её, и зашил не хуже, чем мать зашивает, тоже с подгибом краев, то долго любовался, а потом вскочил на нары, лёг и положил голову на подушку. «И выше стало и мягче, хорошо-то как! Во́ маме-то покажу», — подумал он и бережно погладил подушечку. Остальные перья, разлетевшиеся по лавкам, по полу, он подмёл и бросил их на горящие уголья. Перья задымили, зашипели, свёртываясь в чёрные шарики, и вспыхнули красноватым огнём. Дрова в каменке горели ярким пламенем. Дым, как облако, висел, прижимаясь к потолку, и толчками вырывался в четырёхугольное окно, выходящее в сени. Окно закрывалось деревянной задвижкой, и в избушке долго сохранялось тепло раскалённой каменки. Когда Яша опалил на огне птиц, они стали румяные и вкусно запахли. Он не утерпел, отрезал кусочек мяса и стал жевать. Мясо было невкусное, твёрдое, а румяная корочка горчила. Он сплюнул в огонь и решил никогда не пробовать птиц в сыром виде. Через час в избушке к запаху тепла и дыма примешивался вкусный запах дичи. В большом закопчённом котле варились куропатки. Их белые тушки показывались и скрывались в водяных кипящих бурунчиках. Вот теперь можно попробовать. Если мясо стало мягким, то можно опускать в котёл и картошку; она, нарезанная угловатыми кусочками, лежала на тарелке. Молодой повар, подхватив половником одну птицу, вынул её из котла и положил на стол. Как хорошо она пахнет! Яша, придерживая тушку за оголившуюся косточку, отрезал кусочек мяса и, подув на него, чтобы не обжечься, стал пробовать. Мясо стало вкусное, мягкое, уже готовое, но пресное. Зачерпнув кипящего бульона, он осторожно схлебнул его с ложки и решил добавить соли. Теперь хорошо. Плотный, вкусный бульон вызывал аппетит. Нет, он не будет обедать до прихода отца и его товарищей. А уж если сильно проголодается, то можно испечь картошку. Печёная картошка — объедение. Высыпав нарезанную картошку в кипящий бульон и долив воды до самого верха, Яша успокоился. Он справился с заданием. Обед приготовлен. Пусть приходят хоть сейчас! И обед неплохой. Яша представил себе, как озябшие и усталые люди будут есть его дичь, не только сваренную им, тринадцатилетним мальчишкой, увязавшимся с отцом на промысел, но и добытую им. Убить в тундре в такую пору осторожную и чуткую куропатку не всякий может. Тут нужны не только меткость в стрельбе, но и подход к птице, скрадывание её. И всё же Яша подкрался к стае куропаток, и после выстрела между кочками в карликовом ивняке осталось лежать неподвижно четыре птицы. С охотничьей радостью он поднял птиц, привязал их к ремню и понёсся к избушке с добычей. Разве может быть что-либо лучшее в его начинающейся охотничьей жизни?! Вечерело. Короткий зимний день кончился. Яша наелся печёной картошки и стал прислушиваться — не идёт ли отец. В избушке совсем темно, только игравшее в каменке пламя догорающих дров бросало красноватые отблески на стены и они то освещались, то прятались в темноте. Как скучно! Яша лёг на нары, положил под голову подушечку, дополненную пером, и прислушивался к шуму и стуку ветра на воле. Незаметно уснул. И вот он дома, в приморской деревушке, что в девяноста километрах отсюда. С трудом передвигая ноги, идёт он с охоты. Рядом с ним трусит, изредка настораживаясь и бросаясь в сторону, лайка Тайга. Умная собака не оставляет Яшу. Она хорошо сегодня помогла ему. Кряковая утка и два чирка, что висят на поясе у Яши, вынесены из воды Тайгой. Не будь её, молодой охотник вернулся бы без добычи. Убитые им утки плавали бы на воде озера, достать их без лодки нельзя. Где же взять лодку на лесном, нелюдимом озере? А верная собака знала своё дело. За каждой уткой она плавала без всякого принуждения. Яша, не замочив ноги, идёт домой с богатыми охотничьими трофеями. Сосед их Иван Кузьмич, что работает на салотопенном заводе, увидел Яшку, обвешанного утками, и крикнул: — А ну, Яшка, в рот-те перец, подойди сюда! Яша проснулся. В сенях было шумно. Стучали обледенелыми сапогами и искали в темноте дверь. Мальчик вскочил и зажёг фонарь — «летучую мышь». В избушку стали входить промышленники. Когда разгорелся фонарь и стало светло, Яша увидел, что отец держит что-то в руках. — Что это? — спросил Яша, подойдя к отцу. — Белёк, — ответил Игнат и стал смотреть, куда бы положить детёныша тюленя. — Сюда, тять, давай его мне! — взволнованно закричал Яша и взял из рук отца зверёныша. Пушистый, с чёрным носом и чёрными глазками зверёк не двигался. Ласты его были плотно прижаты, а маленький плоский хвост, чуть раздвоенный на конце, свисал. Яша держал на руках белька, как ребёнка, и любовался им. — Положи его в угол, никуда не уйдёт да мешать не будет, клади вот сюда, — и Игнат отодвинул скамейку: Яша положил белька и стал гладить его. Зверёныш сопел и ровно дышал. «Пусть спит», — и Яша оставил его в покое. В каменке ярко горит огонь. На столе суп, сваренный Яшей. С удовольствием едят его и хвалят. Яша ест плохо. Он возбуждён и похвалой, и тем белым комком, что лежит в углу. — Да ты ешь, ешь, голова садовая, — говорят ему товарищи его отца. — Ha-ко вот, съешь, — и бородатый Михайло положил в тарелку Яши целую куропатку. Яшка краснеет, молчит, нетерпеливо ест, поглядывая на белька. Вдруг белёк пополз из угла, затыкал чёрным носом во все стороны и заплакал, словно грудной ребёнок. Яша бросился к бельку, положил его опять в угол и погладил. Белёк засопел, стал водить носом по сторонам. — Соску ищет, молока надо, — сказал Игнат. — Время подошло кормиться, — заметил Михайло, отодвигаясь от стола. — Пропадёт, — сказал один промышленник. — Ничего не будет, живучие они, бельки эти самые, по неделе голодом сидят и ничего, живут, — сказал другой, — мне приходилось возиться с ними, я их знаю… живучие животины. — А потом пропадёт, — подтвердил первый. — Оно, конечно, сгинет… Иначе нельзя, без еды жить не будешь… Давно уже спали усталые люди, оконце избушки было заткнуто на ночь тряпкой, в каменке тлели головешки, а Яша сидел у стола и дремал.

Как только белёк начинал шевелиться, Яша подходил к нему, гладил его и совал в рот зверёнышу палец. Белёк сопел, тыкал чёрным носом и стонал. И так почти всю ночь. Всё же сон одолел. Как ни старался Яша не спать, а уснул. Сначала сидя за столом, а потом перебрался на нары. Утром Яша проснулся вместе со взрослыми. Белька в углу не было. Где же он? Не высказывая тревоги, Яша осмотрел пол избушки и обнаружил белька под нарами. Там лежали старые, неизвестно кем брошенные туда ненецкие пимы из оленьей шкуры. Белёк спал на пимах, уткнувшись в оленью шерсть. — Где зверюга? — спросил Яшу дядя Гриша, смелый и сильный промышленник. — Спит под нарами, — тихо ответил Яша. — Да, — протянул дядя Гриша, — кормить-то его нечем, вот горе. Молока ему надо. Ведь он всё равно, что дитё малое, молока ему подай. — А чаем его можно поить? — спросил Яша. — Попробуй. Только ведь он не станет чай пить, соску ему надо с молоком. Яша опять полез под нары проверять, спит ли белёк. Дежурил на берегу моря в эту ночь суетливый промышленник — Иван Шариков. Когда артель завтракала, Иван вбежал в избушку, запыхавшись: — Вставай! — закричал он, открывая дверь. — Живо на море! Что там творится, ужас! — Он сбросил с себя шапку и, размахивая руками, выкрикивал. — Зверя на льду, что блох, черным-черно! — А сколько счётом? — спокойно спросил Михайло. — Как счётом? — ответил Иван. — Ну как, не понимаешь, что ли? Ну тысяча, две, три, миллион, может быть, — повысил голос Михайло. — Скажешь тоже, миллион, — протянул улыбаясь Иван. — С сотню-то может наберётся, а может и больше… — А зачем шумишь так? Артель быстро позавтракала и стала собираться в море. — Тять, — попросился Яша, — возьми меня с собой. — В другой раз, когда зверь будет вот здесь, напротив, тогда обязательно возьму, а сейчас надо идти к Северному мысу. Это далеко. А ты, если не хочешь сидеть дома, сходи за куропатками. Обедом накормишь, — сказал Игнат и вышел из избушки. Ветер затих. С моря доносился шум льда. По берегу моря шли люди. Это отец Яши и его товарищи уходят к Северному мысу. Там они спустятся на лёд и будут промышлять на льду. И так каждым день. Такова жизнь приморских зверобоев. Как только ушли на промысел, Яша достал белька и стал пытаться кормить его. Налил в тарелку сладкого чая. Белёк пыхтел, отворачивался и жалобно кричал. Тогда Яша стал пробовать ложкой залить в рот зверёнышу сладкий чай. Белёк захлебывался, фыркал и кричал ещё жалобнее. Яша достал из-под нар пимы, бросил их в угол и положил на них белька. «Пропадёт с голоду, факт, — подумал Яша. — Надо, наверно, молоко, а где его возьмёшь?.. А как жалко его… Ух, как жалко! Уж лучше бы отец не приносил!..» Яша сидел на корточках около белька и гладил его шёрстку. Позавтракав, Яша взял ружьё, вышел из избушки и направился к морю. С высокого обрывистого берега хорошо видна даль моря. Во все стороны — вправо, влево и прямо — перед Яшей льды. Стоит Яша и смотрит на море. Недалеко от него, на самом обрыве берега, каменный знак — гурий. Выложен знак из крупных обломков выветрившихся песчаников. Эти знаки сделаны промышленниками для опознавания берега. На гурий, что недалеко от Яши, уселась белая полярная сова. Повернула к нему свою кошачью голову и щёлкнула клювом. Вскинул Яша ружьё. Выстрелил. Сова оттолкнулась от камня и, медленно махая широкими крыльями, полетела в тундру. Яша не любил этих птиц с большой головой и жёлто-зелёными глазами. Похожие на древесный обрубок, они целыми днями сидели в тундре где-либо на камне и дремали. Стрелял он их, но не убивал. Отпугивал. Отец скакал ему однажды: — А сов ты, сынок, не убивай, ни к чему они, пугнуть пугни, а не попадай. Так и сейчас, Яша вполне мог бы свалить на землю этот белый пенёк, что уселся на гурий, но не стал, а только пугнул её свистом дроби, что пронеслась рядом. Заложив новый патрон в ружьё, Яша подошёл к гурию. На верхних камнях много белых меловых пятен с подтёками. Это помёт белых красавиц, из тех, что сейчас сидела тут. Постояв около гурия, Яша направился вдоль берега, всматриваясь в проходящие льды. Что это? На большой льдине, что шла недалеко от берега и ломала себя о береговой припай, лежали чёрные длинные чурки. Яша долго смотрел на проходящую льдину, a потом, что есть духу, пустился бежать к избушке. «Отнесу им белька, пусть кормят, а то пропадёт с голоду», — решил он. Забежал в избушку. Торопливо поставил ружьё в угол, взял на руки белька и побежал к морю. Бежать с бельком было тяжело и неудобно. Яша пошёл быстрым шагом. Вот и то место, где он увидел льдину с тюленями. Льдины не было. Она далеко ушла вместе с остальным льдом. Яша стал догонять её, высматривая с высокого берега. Вот и льдина. Она недалеко от берега. Около жёлтого пятна, которое заметил Яша, лежал взрослый тюлень. «Кормит детёныша», — подумал Яша и стал спускаться на льды. Вот он внизу. Перед ним высокие нагромождения битого льда. Там, за высоким ледяным валом, с шумом двигался лёд. А где же та льдина, на которой лежат тюлени? Не видно. Да разве увидишь её, когда всюду высятся ледяные горы! Сверху, с высокого берега, льдина была хорошо видна, а здесь её не увидеть. Яша по краю берегового припая стал пробираться вперёд, в надежде увидеть и догнать тюленей. Долго пробирался смелый юный охотник с бельком на руках по краю припая. И вдруг шум на море затих. Движение льда остановилось. Лёд встал как бы на отдых. Закончился отлив. Только через час начнётся прилив и льды начнут своё движение в обратную сторону. Прижимая к себе белька, который стал вести себя неспокойно, стараясь вырваться из рук, Яша решил подняться наверх и оттуда, с высокого берега, увидеть льдину с тюленями. Тяжело и долго поднимался Яша по заснежённому оледенелому берегу. Пот каплями стекал со лба. Вот и тундра… Отсюда хорошо видно море, льды. Как на ладони. Вон она, та льдина, и она недалеко от берега. На ней те же чурки. Значит тюлени лежат, не ушли. Как спуститься? Прямо нельзя — круто очень. Разобьёшься. Недалеко овраг. Яша подошёл к нему, присмотрелся. Недолго думая, он сел, подогнул под себя ногу и, придерживая барахтающегося белька, с шумом покатился вниз по ровной оледеневшей стене оврага. Скатился вниз. Дно оврага завалено плавником. Брёвна лежат крест-накрест. Перебравшись через плавник и обойдя высокие береговые ропаки, Яша ступил на плавучий лёд. Лёд не двигался. Осторожно перепрыгивая и перешагивая с льдины на льдину, Яша разыскивал лёжку. Недалеко от него заковылял, переваливаясь на ластах, тюлень. Высоко подняв голову, он уходил к краю льдины, ища лазейку, чтобы уйти в воду от опасности. А вот и белёк, которого он заметил сверху. Белёк лежал около маленького снежного сугробика. Яша положил рядом с ним своего белька, постоял немного и направился к берегу. Вокруг зашуршало. Весь лёд, как по команде, тронулся с места, и холмики битого мелкого льда, что вспучились между льдинами, стали осыпаться. Начался прилив. Игнат с товарищами вернулся с промысла вечером. В избушке было холодно. Погасшие угли в каменке указывали, что в ней с утра не горел огонь. — Гляди-ка, охотник-то наш на весь день ушёл, ишь ты, как затянуло его, — удивлялись промышленники, раздеваясь в холодной избушке. — У него вчера удача была, вот и увлекло парня, — сказал Михайло. — Я в его годы по суткам домой не показывался, в лесу пропадал, — заметил другой. — А ведь неладно с сыном-то, — тихо сказал Игнат и взял в руки прислонённое к стене Яшино ружьё. Все семь человек наклонились к ружью и стали его рассматривать. Ружьё было заряжено. Когда вынули патроны, то обнаружили пороховой нагар в правом стволе, левый ствол был чистый после вчерашней чистки. Значит, Яша стрелял. В кого и где — оставалось загадкой. — А где белёк? — спросил Игнат, и все семь человек стали искать белька. Залезали под нары, заглядывали под пол, искали в сенях — белька нигде не было. — Всё ясно, товарищи, — глухо проговорил Игнат, — это я погубил сына. И зачем я принёс белька, зачем? Яша понёс его в море, на льды, и его, конечно, унесло. Что я, старый дурень, сделал! — отчаивался Игнат, торопливо одеваясь. — А он сильно переживал, когда услышал, что шапку из белька сошьют. С лица даже переменился. — Да он всю ночь не спал, всё присматривал за зверёнышем… — Известно дело, ребята — они ребята везде, жалко им зверушек разных, маленьких… Все семь человек, усталые, голодные, быстро оделись и пошли на берег моря искать Яшу. Они разошлись по всему берегу и, похожие на каменные гурии, неподвижно стояли и прислушивались к ночным звукам моря. Возле берега нескончаемо и неудержимо шёл лёд. Долго стояли они молча на берегу мора, а потом стали сходиться в одно место. Невесёлой унылой кучкой все пошли в холодную пустую избушку. Яша, как только тронулся лёд, побежал на берег. Пробежав одну большую льдину, он не успел перескочить на вторую — образовалось разводье. В быстро увеличивающейся канаве вода как бы кипела, наверх всплывал мелкий шуршащий лёд. Яша пронёсся на другой конец льдины, но там разводье оказалось ещё шире. Берег медленно плыл, и Яша понял, что его несёт и что он остался на льдах. Он кое-как перебрался на соседние льдины, но они от берега были отрезаны живыми, шевелящимися дорожками. Вот его проносит мимо того каменного гурия, на котором сидела полярная сова. Тут недалеко и избушка. В неё вечером придут усталые люди, а его не будет, и они не будут знать, где он. До самой темноты маленький человечек бегал по льдам, пробирался к берегу, но его несло и несло в неведомую холодную даль моря. Его несло мимо заснежённых незнакомых берегов, и берега эти отдалялись и отдалялись. Яшу охватил такой страх, что он не знал, что ему делать. Он кричал долго-долго. В ответ слышался шум льда да крики на льду бельков, лежащих где-то недалеко и зовущих к себе мать. А когда совершенно стемнело, подул ветер, понесло мелкий, колючий снег. Всё смешалось вместе — и тонкий свист, ветра в ледяных торосах, и шорох льда, и частые удары испуганного сердца Яши. Игнат всю ночь не уходил с берега — прислушивался к ночным звукам моря, к свисту ветра и часто ходил в избушку, надеясь встретить в ней вернувшегося сына. Товарищи Игната тоже не спали. Они приходили на берег моря и слушали — не послышится ли человеческий крик в шуме льда и ветра. Прошла в ожидании тяжёлая длинная ночь. Яша не вернулся. После завтрака все семь человек вышли на поиски Яши. Что его унесло на льдах, это точно. Исчезнувший белёк и оставленное ружьё говорили об этом. Ивана Шарикова оставили на берегу моря около избушки, а все остальные пошли по берегу моря — трое в одну сторону и трое в другую. К концу дня условились прийти в избушку. Первым заметил Яшу Михайло. В километре от берега на движущемся льду он увидел чёрный маленький столбик. Это чёрное то показывалось, то исчезало.

Михайло показал товарищам на замеченное им. Все начали наблюдать. — Человек, конечно человек, — заговорили разом промышленники и стали определять, где остановятся эти льды в ожидании сменного течения. По их расчётам этот лёд с человеком на нём должен остановиться у дальней песчаной бухты, что в восьми километрах от них. Сразу решили — всем немедленно пойти к бухте Песчаной и там снять человека со льдов. К бухте Песчаной пришли в одно время со льдом. Как они и определили, лёд остановился. Чёрная точка на льду двигалась, то показываясь, то скрываясь за торосами и ропаками. Михайло с товарищами спустились на лёд и ловко, как и подобает промышленникам, обходили торосы, разводья и уверенно двигались в том направлении, где должен быть человек. Кричали они в три голоса до хрипоты, до боли в горле, но никто на их крик не отзывался, и никого они не могли увидеть. Ветер относил их крик не в море, а на берег. Тогда они стали обследовать каждую льдину, заглядывая за вздыбленные холмики, за торосы. Их поиски походили на поиски бельков на льду во время их промысла. Михайло, заглянув за подветренную сторону одного тороса, увидел Яшу. Мальчик сидел за ледяным ропаком, опустив голову на грудь. Полушубок и валенки были заледеневшими, на шапке снег. — Яшка? — крикнул Михайло. Яша поднял голову и бессмысленно посмотрел на Михайлу. — Здесь! — закричал Михайло. — Сюда! Нашёл! Идите сюда! Он подхватил на руки обессилевшего мальчика и пошёл с ним к берегу. Скоро его нагнали товарищи, и они попеременно несли Яшу на руках. Там они разожгли большой жарким костёр из плавника, отогрели Яшу и дали ему поесть. Яша немного окреп и стал рассказывать о том, как он попал на лёд и как его унесло. По крутому безлюдному берегу студёного моря шли четыре человека. Среди них шёл Яша. Пришли они в избушку ночью. Как были все рады, когда за столом сидел освещаемый фонарём и светом огня каменки сын промышленника — Яша. — Растёт смена — эвон какой сын-то у тебя, помор, настоящий помор, — радостно сказал Михайло и посмотрел на Яшу.

На берегу студёного моря

Старый ненец Евсей одиноко стоит на берегу моря.

Ветер, что дует без остановки вторые сутки, шевелит его седые волосы, слезит узко прищуренные глаза и шумит в ушах нескончаемым тяжёлым прибоем бурного студёного моря.

Девятый вал, набегая на берег, стреляет по-орудийному, ударяя в нишу береговой скалы, похожую на громадную тёмную пасть какого-то чудовища.

С силой ударившись в углубление, вода выбрасывается высоко вверх и рассыпается мириадами брызг.

Волны, гремя галькой, вбегают далеко на берег и, по-змеиному шипя, уносятся назад, встречаясь с новой набегающей на берег волной.

Накатная волна заворачивается в гигантскую живую трубу и с глухим шумом оседает, рассыпаясь белоснежной кипенью.

А дальше от берега, до самого горизонта, с лёгким шумом нескончаемо бегут и бегут к берегу водяные валы, с шелестом подгоняя друг друга.

Море пустынно — ни парохода, ни лодки. Только над подвижными холмами-волнами плавно скользят чайки, то показываясь, то скрываясь в водяных оврагах.

Долго стоял старый Евсей, всматриваясь в морскую даль. Его зоркие глаза ничего не находили в этой всхолмлённой, по-дикому красивой, равнине.

Недалеко от Евсея на высокий береговой скалистый выступ села полярная сова. Похожая на пёстрый деревянный обрубок, она тревожно заворочала круглой головкой, заметив Евсея.

Её кошачьи жёлтые глаза долго следили за человеком. Когда Евсей потянулся в малицу за табаком, сова не выдержала.

Злобно щёлкнув клювом, она оттолкнулась от камня, расправила свои широкие круглые крылья и плавно, над самой землёй, полетела в тундру.

Ветер не переставал. Выкурив трубочку, Евсей неторопливо пошёл к чуму…

Евсей — житель тундры. Его родина — край долгой полярной ночи и долгого полярного дня.

Родился Евсей в дымном чуме. Сразу же после рождения он стал привыкать к суровой ненецкой жизни.

Маленький Евсей кочевал вместе с родителями.

Длительность стоянки жителей тундры, ненцев, на одном месте зависит от подножного корма оленей. Мало мха — оленье стадо в сотни голов оставляет на пастбище голую землю через один-два дня. Много мха — стоянка длится неделю и больше.

Ветвисторогие олени, впряжённые в нарты, быстро перевозят своих хозяев с одного места на другое.

Переезд в поисках хорошего пастбища в десятки и сотни километров — обыденное явление в ненецкой жизни.

Собираясь на новое место, ненцы грузят на нарты весь свой нехитрый скарб, необходимый для существования.

Оленьи шкуры, колья для установки чума, домашняя посуда, добытые на охоте шкуры песца, шкуры морского зверя — всё это упаковывается на нартах, и олени со скоростью нескольких десятков километров в час мчат ненцев по голой, местами болотистой, местами каменистой тундре.

На нартах перевозят и детей всех возрастов.

Лежит на нартах завёрнутый в оленью шкуру маленький, совсем крохотный, нескольких месяцев от рождения, человек.

Он без рубашки. Медленно падающие снежинки с серого, низкого неба опускаются на нарты, садятся на голый животик ребёнка и тают.

А он не плачет. Он стучит ножками и ловит красными ручонками порхающие в воздухе снежинки.

Так вот и рос маленький Евсей, соревнуясь с жизнью-мачехой.

Сколько раз смерть схватывала его и держала в своих объятиях, овевая своим холодным дыханьем!

Не сдавался Евсей. Тлевшая угасающим угольком его жизнь брала верх. Уголёк разгорался ярко, сильно — и смерть отступала.

Когда маленький Евсей стал крепко на ноги, не падал в кочковатой тундре, он оделся, как и взрослые ненцы, в малицу, повесил на пояс охотничий нож в деревянных ножнах и, взяв в руки тяжёлую берданку, стал промышлять зверя.

Нелегко подкрасться к морскому зайцу, который, отдыхая на льдах или на песчаной косе моря, через каждую минуту поднимает усатую морду и маленькими зоркими глазами осматривается — нет ли какой опасности.

Часами ползёт юный промышленник по ровному месту, подкрадываясь на верный выстрел к чуткому зверю.

Как только зверь опускает голову, Евсей ползёт несколько шагов и затихает.

Зверь поднимает голову, зорко оглядывается по сторонам и втягивает воздух, стараясь уловить посторонний запах.

Убедившись в полной безопасности, зверь опускает голову и сразу опять засыпает.

Давно уже на Евсее всё мокрое, оледеневшее. Свирепый ветер спирает дыхание, старается превратить в ледяшку маленького смельчака.