Дождь над городом [Валерий Дмитриевич Поволяев] (fb2) читать онлайн

[Настройки текста] [Cбросить фильтры]

[Оглавление]

Валерий Поволяев ДОЖДЬ НАД ГОРОДОМ Рассказы и повесть

Рассказы

КОЕ-ЧТО О КОМАНДЕ «ПЛАВАЮЩЕЙ СКОВОРОДКИ»

1

Бухта была неровной, с рваными обкусами берега, на котором гнездилась крупная, хорошо обкатанная галька, справа в воду отвесно и несколько настороженно, словно сомневаясь в правильности поступка, падала скала, и ее надо было огибать вплавь, потому что под скалой было «с ручками», слева же дно мельчало, и ломкий, со стесанной макушкой мыс можно было обойти по воде, завернув вещи в полиэтиленовую пленку, чтоб не замочить. Вода в бухте была божественной, чистой, как... «как слеза?» — нет, это не то сравнение, слезы часто бывают мутными, подкрашенными — и все из-за обмазки, которой нынешние девчонки повадились штукатурить глаза, — она была чистой, как речной лед, как скол хрусталя, сам излом, как оптическая линза, сквозь воду были видны все камни, все вымоины на дне, хотя до дна этого толщь была ой-ой какая — не донырнуть! В чистой глуби нежились, распустив зонты, медузы, шныряли туда-сюда вороватые темноспинные бычки, посверкивали любопытными выпуклыми глазами, причем тут были бычки самых разных пород — и кнуты, и ротаны, и рыжики, и песочники, и кругляки, и поматосхистусы, стайками клубилась хамса и феринка, иногда с глупым, намертво припечатанным удивленным выражением проплывали луфари, а за ними стрелами проносились длинноносые и жутковатые, с гвоздями зубов, теснящимися в пасти, сарганы, степенно передвигались привычные ко всему лобаны и окуни. Иногда встречались рыбины и неприятные — плоскобрюхие, похожие на ресторанные подносы морские коты, за которыми веревками волочились хвосты — самые опасные предметы туалета, поскольку в каждой веревке спрятан костяной шип, способный располосовать ногу от пятки до бедра; еще попадались (и немало) морские скорпионы, или, как их здесь называют, дракончики, чей удар вызывает ожог, паралич, а иногда и смерть. Сквозь воду было видно, как по камням ползают крабы, клешнястые, зеленовато-красные, с тинкой вокруг глаз и лапок, собирают разный донный сор, шевелят челюстями, пережевывая добытое. Словом, бухта была для охоты «перший сорт», словно специально сотворена, что надо бухточка, о такой на своей холодной реке Лене ребята только могли мечтать. К вечеру море наливалось тяжестью, вязкой густотой, синью, крабы выбирались на гальку и цокали по ней лапками, будто крохотные лошади копытцами, подбирали, что осталось от туристов; из глуби приплывали вкусные усатые креветки, которых ловили нейлоновой авоськой — тбилисское производство, по три с полтиной штука, с рук, — варили в новеньком, не успевшем еще как следует прокоптиться котелке, долго смаковали, обсасывали со всех сторон, перетирали зубами кожуру, хрящики и косточки, вспоминали холодное пиво, которое пили проездом в Москве, в дымном баре, расположенном около вокзала; вспоминали, что в этом заведенье было также полно креветок, только не таких мокасголек, каких море давало им, а совсем других, непохожих на шмакодявок — белотелых, мясистых, в пол-ладони величиной. Где-то далеко, на той линии, где кончалось море и начиналось небо, плыли белые, сплошь в светляках — вся палуба украшена огнями, вот света и много — корабли, а над ними медленно раскачивались крупные, как тарелки, звезды — не какие-нибудь подслеповатые сколы, вымороженные бешеной сибирской студью, которые разве что в микроскоп рассматривать, а именно величиной с обеденное блюдо, с переливами, игривые — то погаснет совсем, то вдруг заблистает таким яростным сверканьем, что... — в общем, непривычными были после серого скудного ленского неба нарядные южные звезды, да еще такие игривые, будто шампанского хватили. Звезды перемигивались, кокетничали с корабельными светляками, и, поддерживая игру, иногда какой-нибудь корабль давал гудок, и тогда Леня Мазин отрывал от надувной подушки голову и лениво констатировал: — «Орджоникидзе», в Батуми пошел. Повез людей и говяжью тушенку. Или: — Итальянец. Проходом чешет. В Ялте стоял. Заправился пенькой, станками завода «Красный пролетарий», медом, куриными яйцами, велосипедами, досками, спичками, соломенными шляпами и водкой «Экстра», и промежду прочим... Спешит скорее уйти в Средиземное море, вот только круг зачем-то делает. Угадывал он без ошибок. Леня был местным, родился в Коктебеле и долго жил тут, потом завербовался в Сибирь, на стройку, на ленские баржи, и теперь приезжал на родину только в гости. Не домой, а в гости. Скулить по этому поводу он не скулил, не переживал, не хлестал себя кулаками в грудь, хотя Коктебель любил больше, чем облысевшие ленские берега да речные обмыски, на которых до лета не истаивал снег. Тут, на море, и вода была ласковее и теплей, и жизнь била ключом, и людей интересных столько, что ими хоть пруд пруди: ведь каждый норовит прогреть свои кости на горячем черноморском песке, а деньги... деньги в Крыму можно заработать не меньшие, чем в мерзлоте, шлепая туда-сюда по волнам-перекатам, отстукивая движком километры, размызгивая тупым носом «плавающей сковородки», а конкретнее — их катерка-буксира (кто дал это прозвище, уже никто и не помнит), шугу — месиво из обмылков льда, торя дорогу тяжелобрюхим баржам, везущим добро для золотых приисков, для бамовских комсомольцев-строителей. Часто в лютую январскую студь, без сна ворочаясь в брусовой одноэтажке, Мазин грезил коктебельскими размывами, долами, мысами, грудами гор, небрежно рассыпанными по земле, земляной скалой Топрах-Кая, которую коктебельцы прозвали Хамелеоном, потому что эта бескостная тяжесть каждую секунду меняла свой цвет — она становилась то черной, то слепяще оранжевой, словно слепленная из мандариновой мякоти, то иссиза-свинцовой, то совсем прозрачной и светлой, ровно ледышка; сердитым, в обрывках туч, Кара-Дагом, горой Узун-Сырт, помнящей лучших планеристов страны, стекольно-чистыми бухтами — Львиной, Пуццолановой, Гравийной, бухтой Барахтой, и тогда ему хотелось впиться зубами в подушку, заскулить в щенячьей тоске, закусить губы. К утру тоска проходила и он как ни в чем не бывало вылезал на сорокаградусный мороз, рысью топал в порт, на ленский берег, в мастерские, где они штопали-перештопывали свою «плавающую сковородку» — речной утюг, до некоторых пор не имевший даже названия, а всего-навсего порядковый номер и лишь недавно получивший рыбье, а вернее — креветковое имя «Чилим». Чилимами зовут дальневосточных креветок. Оттаивал Леня Мазин лишь во время отпуска, когда он возвращался в Крым, в коктебельский рай. ...Он поднялся с надувного матраса, сухо, как-то нафталинно, заскрипевшего под его телом, нашарил в кармане штанов часы, встряхнул их, потом поднес к глазам. — Мамочки, девять часов! Пора за ужин браться. Ужин у них намечался диковинный, не для сибирского желудка. Дело в том, что в бухте, как раз посреди зеркала, проросли из донной почвы два камня, вода их накрыла на чуть-чуть, буквально на полметра, замаскировала от худого глаза, но упрятать совсем не смогла. Камни эти за долгую свою жизнь изрядно проросли бородачом и кишечницей, щекотным взморником, с каждым проходом волн волосья дружным махом взметывались наверх, испускали пузыри, бормотали что-то, дивясь солнцу, взбуркивали хрипло, когда макушка с облипшей прической вдруг вылезала из-под глубокой волны на свет божий. При обследовании оказалось, что камни эти обросли не только водорослями: прямо под шапкой, в густых ласковых кореньях — и нырять-то совсем не надо — в мшистой жижке прочно обосновались съедобные ракушки мидии, целая колония. Пыхтя и отплевываясь соленой водой, набрали на ужин с полведра мидий, крепких, бокастых, тяжелых, что камни, в густой жесткой щетке, обметавшей замки скорлупин, — все пальцы изрезали, но все-таки добыли. А пальцы изрезать было немудрено: мидии припаяны к камням плотно и крепко, хватка у них мертвая — только зубилом скалывать. — Давай, Ленечка, начинай стряпню, — лениво шевельнулась Варвара, посмотрела снизу вверх на Мазина. И здоров же был парень Ленька — грудная клетка сплошь в витых нашлепинах, в обмотке жил, живот пробросом в позвоночник уходит, облепляет костяшки позвонкового столба, кожа лоснится чем-то сизоватым от быстрого загара, но, когда солнышко пропечет основательно, сизина эта исчезнет, волосы небрежно на лоб брошены, с бровями склеены, а под бровями — два омутца с чертями в глуби, холод из них выплескивается, да еще некая мужская непокорность, неколебимость забивает все другие выражения. — Варь, стряпня — это ж бабье дело, — сказал Мазин. — Знаю, Ленечка, но ты ведь у нас добрый. — Добрый, — согласился Леня и принялся чиркать спичками, совать их под сложенные горбиком дровешки, костер палить. Удалось ему это раза только с пятого. Закурился бледный синюшный дымок, скручиваясь в шпагат в воздухе, побрел неохотно ввысь, к макушке отвальной скалы, с которой на берег бухточки была специально проброшена альпинистская веревка — а может, и не специально, может, просто забыта. На рогульку навесил котелок с морской водицей: мидии ведь должны в своей родной стихии вариться, как рыба в воде речной, как раки, от этого и вкус особый бывает, и аромат. — А самое лучшее, говорят, мидии без всякой воды на противень класть. Железо раскалится, мидии раскроются, сок из них вытечет, мясцо обсохнет, обвянет — есть его потом, что шоколад, так же вкусно. — Вот бы и приготовила шоколад на всех. — Это я к слову. — Ладно, Варь, будем считать, что ты должница, с тебя фантик... — За каждый фантик по поцелую, да? — Это мы особо обговорим. — Не сердись, Ленечка... Ну, приготовь мидий... Ну, пожалуйста! Ладно? — Пусть вода вначале вскипит, — Мазин распрямился, подошел к аккуратно, будто в магазине, сложенной рубашке, на которой поверху лежала тяжелая брикетина транзистора, щелкнул колесиком, вызывая бесовский агрегат к жизни. Раздался далекий, припорошенный сухим, похожим на рвущуюся материю, треск, сквозь него, как вода сквозь промокашку, просочился хрипатый, оглушенный собственным буйством взвизг саксофона, замер, вдруг чего-то испугавшись, с шипом пробрался в воздух, снова замер — во второй раз его сбил с панталыку барабанный бряк, фельдфебельский стук палочек, утяжеленных кругляшами-набалдашниками, гуд тугого кожаного бока, а потом все это опять поглотил вязкий прелый звук — видно, наступила пауза между двумя мелодиями. И верно, пауза. Когда материя порвалась, то сквозь нее потекло нечто новое — мелодия тягучая, ну ровно смола, прилепи к скальному стесу — назад ножом соскребать придется... Но потом звук прочистился, посвежел, начал пружинить, вот уже и стекло в нем прорезалось, и серебряная россыпь забрякала. Море утихомирилось вовсе, и только волны со слабым, чуть слышимым шорохом копошились в береговой пене, звезды опустились ниже и теперь внимательно разглядывали крохотный, высвеченный костерными языками пятачок, не обращая внимания ни на большие корабли, гирляндой нанизанные на ниточку горизонта, ни на города, до которых также доставал их взгляд. Мазин поднялся и, вяло раздвигая воздух руками, пошел к Варваре — приглашать на танец. — Стамбул, — произнес он, — это радио Стамбула нас развлекает. Они медленно давили ногами гальку, и по Ленькиной физиономии было видно, что ему очень хочется в Стамбул, хочется в затемненный кабачок, где в эту минуту тоже, наверное, танцуют люди, тесно прижимаясь друг к другу, разные богатые люди хлещут шампанское из ведра, закусывают ананасами и вытирают салфетками сахарные зубы. Варваре же не улыбался Стамбул, поэтому она танцевала нехотя, иронически похлопывая себя ладонью по джинсам, по тому месту, где была пришита кожаная квадратина с облохмаченными краями и стертой надписью, уже совсем коричневой от износа и ветхости. Но тут в котелке приподнялась и, неохотно перевалившись через край, нырнула в сизый, больно стрельнувший дым вода, раздалось острое и злое гусиное шипенье. Мазин подскочил к костру, оставив Варвару танцевать одну, отчего на ее чуть ленивом и малоподвижном лице появилось капризное выражение — как же так, как же? за что обидели? — Мазин быстро пошвырял мидии в котелок, разом осадив кипятковый надолб, помахал рукой, отгоняя в сторону чад. — Вот, мамочки, чуть варево в Турцию не уплыло. Еще чуть-чуть, и пришлось бы нам махать платочками... А потом, если бы кипяток залил костер, то едкий, хуже кислоты, дым затопил бы крохотную береговую полоску и все вокруг — и люди, и креветки, и гладконогие крабики-травянки, и вся рыбья челядь — все бы кругом забилось в кашле, но вот, слава богу, обошлось. — Варись-варварись, мидия! И большая и маленькая. Так Варвара? — бормотнул Мазин, цыкнул на костер, вернулся к своей даме, вяло поскрипывающей ногами по гальке. — Вперед, голубушка! — скомандовал он. — Продолжим наши танцы-шманцы. — Музыки же нет, — Варвара приподняла плечи. — А мы и без музыки гусары, — сказал Мазин. — Вперед! К костру придвинулся Юрка Лящук, Юрась, которого до сих пор вроде бы и не существовало — он лежал в притеми скалы, подстелив под себя штормовку, молча глядел в костер, на беготню пламени, на прыганье колких хвостов, думал о чем-то своем, глубоком, очень глубоком — почти потустороннем — это чувствовалось по отрешенности, по безвольной мягкости губ, изломистым складкам, выползшим из-под крыльев носа, по угловатым, буграми собравшимся надбровьям. Был он неказист, Юрась Лящук, немного жалок и несерьезен в своей физической легкости, отсутствовала в нем обезоруживающая мужская мощь, степенность — какой-то худой, тонконогий; подросток, и только, в свои двадцать восемь лет. Его даже звали как-то по-детски: Юрась, Юрасик... Он взял металлический прут, шевельнул им костер, выгребая угли из-под днища котелка, чтоб варево опять не вспухло, не выплеснулось на огонь... Все в мире определяется по каким-то сопоставлениям, по сравнению одного с другим, по действительной игре вещей, по глупости, по воле родовой линии, по тому, как бог сотворил когда-то Адама, а потом из его ребра сделал женщину. Какие-то нетрезвые в своей непонятности мысли вертелись в лящуковой голове, он морщился, тер пальцами голый блесткий лоб, самые корешки коротких, уползающих на затылок волос, опять морщился — многое было непонятно ему... А впрочем, что же тут непонятного? Все ясно как божий день... Он страдал из-за этого самого... будь оно неладно... из-за ребра. Из-за Варвары, словом. Во внешности он здорово проигрывал Мазину и мучительно, до холодных, покрывающих кожу ожогами слез переживал, страдал, комплексовал, запинался и потел, если речь заходила о Варваре, — в общем, вел себя, как всякий влюбленный человек, неразумно, скомканно, трудно, вызывая жалость. Из котелка шибануло вкусным запашистым варевом, сложной замесью, какая бывает, когда на стол выставляют чугун хорошо приготовленных раков, и от одного только этого аромата во рту собирается горьковатая липкая слюна. — Эгей, танцоры, — позвал Лящук, — готов ужин-то. — Спасибо, Юрасик, — кивком поблагодарил Мазин. — Не забудь это сообщение в ТАСС передать, пусть по всем газетам распространят. А теперь выуди мидий и засыпь в кипяток креветок. Лады? В авоське усатые, почти полна коробочка... Креветок готовить — не то что мидий, мороки тут не так уж много. Лящук с грустным, а вернее, с притихшим, даже пришибленным видом выгреб из авоськи живых, устало шевелящих усами креветок и, выдавив из себя жалобную, мученическую улыбку, коротким броском зашвырнул их в котелок. Костерные языки лизали новенькое, незакопченное дно котелка, бросали на берег бронзовые отсветы, делали воду глубокой, какой-то смуглой, похожей на кожу незнакомого животного, и таилось в этом что-то диковинное, тревожное, неутоленное, что-то библейское даже, если хотите. — Эй, танцоры, к столу пора! — выкрикнул, глядя в сторону, в изрезанную морщинами боковину горы, Лящук. — Спасибо, Юрасик, — дразнящим, тонким от натуги и Варвариной близости голосом проговорил Мазин, остановился и, не выпуская Варварину талию из руки, поклонился ей. — А Кита мы будем дожидаться? Иль без их превосходительства к ужину приступим? — Вон Кит твой, не пропал, — бросил от костра Лящук. Из-за скалы, утопшей в воде, выдвинулась ветхая, неясная в своих очертаниях лодка, послышался визгливый, полуистошный бормот уключин, обрываемый гулким шлепаньем весел по гладкой и тугой, словно резина, воде. Шлеп-шлеп, шлеп-шлеп, шлепов сорок, наверное, потребовалось, прежде чем лодка уткнулась своим взопревшим, размокшим, как картон, носом в береговой стес. — Здорово, орлы! — пробасил Кит, выбрался из лодки, могучий, плечи литого металла — они словно специальное приспособление, на таких мешки только таскать, нечесаный и кудлатый, стрельнул крохотными, ну ровно бирюзовые капелюшки, что из сережек вынуты, глазками в костер, подтянул лодку за обрывок веревки. Мазин со всей своей мужской статью и красой был щенком в сравнении с Китом. — В самый аккурат ты поспел, Кит, — сказал Мазни. — Не опоздал. Кит промолчал — особо разговорчивым он никогда не считался. — Прошу к столу, господа гусары! — скомандовала Варвара. — Шпаги, кремневые пистолеты, кинжалы, стилеты, прочее железо оставьте у входа... — Слушаюсь, господин фельдмаршал, — пришлепнул ладонь ко лбу Мазин, первый скакнул к костру, сел, скрестил ноги на восточный лад. Мидии получились в самую пору — обвядшие, как и хотела Варвара, но не совсем, не сухие, не то что рыба барабулька, которую под пиво продают на коктебельском базаре, а сохранили сок, вкус, влагу, зубы с лопающим звуком погружались в желтовато-рыжую мякоть, и нёбо обметывало приятным вязким теплом — мясо было похоже на крабье, но только нежнее, чище, без волокнистых остьев, в меру солоноватое (это уж от морской воды). Есть их надо так: скусив юбчонку у ракушки и посмаковав ее, съедаешь эту самую одежку, потом вытряхиваешь брюшцо из выемки — это несъедобно, а вот под брюшцом к боковине раковины припластован толстый мясистый корень, главный мускул мидии; этот сладкий ошметок — самое настоящее объедение... — Говорят, в мидиях жемчуг водится, — почти совсем закрыв глаза, простонала Варвара, высосала жижку из распаренного мускула. — Бывает, только зубы от этого жемчуга надо сберегать. Если попадется жемчуг — кусалки обколоть можно, — отозвался Мазин. — Хочу бусы из жемчуга. — Мамочки! Он у здешних мидий некрасивый — черный, либо коричневый. — Все равно хочу. — Ишь ты, — Мазин с интересом, будто впервые видел, оглядел Варвару, проговорил тихо, почти про себя, — может быть, из этой просьбы что-нибудь и получится... В этот вечер они много болтали, много дурачились — в основном Мазин и Варвара, Лящук же сохранял болезненное и скучное выражение на лице, Кит постреливал огоньками-бирюзинками по сторонам, улыбался чему-то отрешенно. Ужин подходил к концу. Итак, на первое у них ничего не было, на второе — мидии, на третье — креветки, на четвертое — «белая роза». «Белая роза» — это чай без заварки и без сахара. Когда кто-нибудь из них выуживал из котелка очередную грудастую креветку, пробовал на зуб, то физиономия становилась довольной и счастливой. Лящук все-таки на несколько минут позабыл про Варвару, он, обсасывая креветки, мучительно вспоминал, как надо правильно есть раков (что креветки, что раки — ведь суть-то у них одна, и то вкусно, и это вкусно, у тех хвост из мяса состоит, и у этих, у тех усы длинные, и у этих тоже не короткие — словом, креветки и раки — это одно и то же): вначале шейку надо есть или же вначале клешни, а? Что? Однажды, в то еще время, когда Лящук пробовал пробить дорогу в столичный институт, один знакомый газетчик взял его в пивной бар Дома журналистов. Они два битых часа сидели за черным столиком, сдували пену с пива и грызли раков. А потом их сосед, интеллигентный мужчина с изрядно покрасневшим от выпитого лицом, рассказал, как надо правильно есть раков. Оказывается, существует целый ритуал. Рака надо разломить пополам, выудить из нутра белые и тонкие макаронины-кишочки, съесть их, потом очистить клешни, сжевать и их, запивая соусом из того же панциря, и только потом приступить к шейке, смакуя ее, перекатывая языком от десны к десне, упиваясь, испытывая удовольствие. В институт Лящук так и не поступил. Вполне возможно, что из-за того же пива. Ну да не об этом речь.

2

Теперь несколько слов о том, что это за ребята. Я впервые встретил их не в Коктебеле, нет — далеко от этого райского южного места, от синих скал, от бухты, где развернулись события (даже не знаю, что это за бухта была. Львиная? Нет, не Львиная... Но кто знаком с коктебельскими окрестностями, должен знать эту бухту), — словом, далеко от фиолетовой, прозрачной, как хорошо обработанный дорогой камень, водной выемки, врезанной в скалы, — встретил на Лене, в небольшом, до недавнего прошлого совсем никому не ведомом городке Усть-Куте (сейчас же Усть-Кут знаком каждому из нас, он часто встречается в газетных сообщениях: ведь с Усть-Кута начинается знаменитый БАМ, это первая железнодорожная станция трассы). День тогда был летний, белесый, Лена обмелела, она всегда сильно мелеет в жару; откуда-то сверху, из раздола реки, притащился чумазый буксирчик, приволок на хвосте огромную, груженную шпалами баржу. Шпалы истекали черной смолистой жижкой, пахло от них больницей, карболкой, еще чем-то острым. И пока шла разгрузка баржи, я познакомился со всеми пятью, кто работал на буксирчике. С поварихой Варварой, механиком Лящуком, матросами Китом и Мазиным, шкипером Сазонычем (он пока еще не приехал в Коктебель) — человеком очень молодым (хотя прозванье «Сазоныч» — это все-таки больше к старику подходит, но, видимо, так уж было заведено — старшего уважительно величали по имени-отчеству либо просто по отчеству), веселого норова, гитаристом и песенником, любителем розыгрыша и шутки. Команда показалась мне дружной, занятной, свой буксирчик она называла «плавающей сковородкой», была предана этому судну, как только вообще бывает предан человек неживому существу, механизму, железке... Словом, там, на Лене, имела место первая наша встреча, вторая же произошла в Крыму, в Коктебеле. Да, возможно, я что-то напутал в штатном расписании «плавающей сковородки», кого-то не той должностью наделил (хотя, по-моему, все вроде бы правильно), так пусть уж ребята не обижаются, не таят зла на меня...

3

— Ну, как работает? — поинтересовался ранним утром Лящук, глядя, как Мазин ковыряется в акваланге. Привезли они с собой эту бандуру, штуку весом в пуд, железо, которое, простите, ни бэ ни мэ не выговаривает, — бесполезное оно, только на дно с ним, как подбитому кораблю, идти — вот какой это акваланг! — и зачем только привезли, непонятно. — Как трактор, начал работать, — неожиданно заявил Мазин. — До Одессы можно донырнуть. И еще на обратную дорогу останется. — Ну-ну, блажен, кто верует, — Лящук, легонько попихивая камешки носками кед, направился к морю — драить зубы. Солнце встало уже давно, а сонное море еще чуть курилось, как лесной бочаг в предосеннюю пору. — Юрасик! — крикнул вдогонку Мазин. — Посмотри, какой корабль на горизонте пылит? Лящук присмотрелся, но ничего разобрать не мог — плыло там какое-то корыто, а какое — не разглядеть: далеко! — Какого оно цвета? Серого? — Вроде б серого, — неуверенно ответил Лящук. — Па-нят-но... Эта кастрюля — «Петропавловск». Пять с половиной тысяч тонн измещение, судно старое, проплавает еще год, и на кладбище. Идет в Одессу, везет лекарства, автомобили «Москвич», листовое железо и удобрения. Через пять дней потопает в африканские воды, повезет цемент. — Волшебник, — усмехнулся Лящук. — Капитан сидит сейчас в каюте и читает таможенный талмуд. На столе у капитана бутылка коньяка, на четвертушку отпитая, и пустой фужер. Только что его опрокинул капитан. На камбузе кок готовит завтрак, меню следующее: бифштексы натуральные, грешная каша, острый томатный соус и подогретый консервированный компот. Леня Мазин когда-то мечтал перейти на большие корабли, плавать в загранку. Да что и говорить, Лящук тоже не отказался бы. Но то было раньше. А сейчас есть БАМ, его бросать нельзя, как нельзя оставить серую ворчунью Лену, «плавающую сковородку», тихие сибирские рассветы, кедровое вольготье, охоту по первому снегу — все это накрепко въелось в сердце, это неистребимо. Лящук уселся на камень, зачерпнул рукой воды. Вода была прозрачной, как стекло; в ладони, словно пойманная рыбка, вертелось плоское зерёнышко песчинки, юркое и желтое. Он усмехнулся: в Гибралтар бы сейчас... Там, где Танжер. Иль дальше — в Дакар, Дар-эс-Салам, Уолтфишбей. Или на Канары. Говорят, на Канарских островах — лучшая в мире погода, плюс двадцать пять зимой и плюс двадцать пять летом. Загорай, облупляйся, помахивай печеными пятками в воздухе. Ни тебе простуд, ни тебе болезней. Да‑а, поплавать бы матросом годика так три. Но нельзя, пока строится трасса, пока они плавают по Лене на плоскодонной сковородке, на своем «Чилиме». Природа на Лене приезжему может показаться излишне однообразной: посмотрите прямо — утес такой-то, посмотрите налево — пупырь такой-то, а направо... смотрите внимательно... на вершине каменной скалы стоит крест. Скособочился, видите? Там похоронен неизвестный золотоискатель — видать, когда возвращался из промысла, «дружки» кокнули, а потом совесть заела — похоронили по-человечески и крест поставили. В отпуск они ушли случайно. Так уж получилось. Есть в их ленском флоте теплоход «Таймыр», так этот теплоход повредился и стал на ремонт, команда его сходила в отпуск, а когда вернулась, посудина еще не была готова, тогда таймырцев и бросили на «Чилим» поплавать месяц, а чилимцев отпустили отдыхать. Вот они и приехали... Отдыхают, сил набираются. Пока вчетвером. Пока... Ибо вчера им на почте дряхлая старушенция в синем форменном берете вручила под расписку телеграмму. Телеграмма не отличалась обилием словес: «Буду двадцатого. Готовьте встречу». И все. Даже подписи нет. Словом, в стиле Сазоныча. На четвереньках подполз Кит, потряс лохмами, сбрасывая с себя сонное оцепенение, разлепил глаза, вгляделся в воду, вздохнул обреченно — видать, собственное отражение не понравилось, подцепил что-то на мели пальцами, извлек — оказалось, обкатанный водой бутылочный осколок. — Леньке сгодится, — Лящук набрал воды в рот, пополоскал, выплюнул белую, пополам с зубной пастой смесь. — Он ведь у нас стекляшки собирает. — Где стекляшка? Что за стекляшка? Откуда стекляшка? Отложи для коллекции, — Мазин, громыхая аквалангом, протащился мимо Лящука, вошел по колено в воду, натянул на лицо маску. Кит даже головы не поднял, все продолжал смотреть в воду. — Берегись, рапаны! — Лящук снова выдавил на щетку горку зубной пасты, засунул щетку в рот. Из палатки показалась заспанная Варвара. — Салют, ребята, — простонала она, распластываясь рядом на песке. — Салют, — пробурчал Лящук. — Что такой хмурый, ланцелот? — спросила Варвара. Любит она всякие красивые словечки, нынешняя повариха, будущий филолог (Варвара готовится поступать в университет, на филологический). Ланцелот-ланселот... — Да так... — Может, не с той ноги встал? — Да нет. Вроде бы с той... В двадцати метрах от берега из морской пучины высунулась мазинская голова, посмотрела на них противогазными очками и, «сделав тете ручкой», утонула вновь. — Что это он спозаранку? — спросила Варвара. — Промышляет. Варвара улыбнулась, Лящук помрачнел, погрузился в себя: от него не ускользнула эта улыбка, приязнь и нежность Варварины — и что она только нашла в этом курдле, в Мазине, а? Немой вопрос повис в воздухе, и Лящук помрачнел еще больше, а Варвара, не понимая всей глубины его состояния, но вместе с тем уловив перемену на лещуковом лице, потянулась безмятежно, спросила спокойно, с ускользающим равнодушием: — Вид у тебя, парень... Гром гремит, земля трясется... Дождь, что ли, предвидится? — Не предвидится, — пробурчал Лящук. — Я, что ль, сегодня по котелкам, по щам да кашам дежурная? — Ты, — отплюнулся зубной пастой Лящук. — Я там сливы привез, — оторвался от воды Кит. — Что ж вчера не предложил, джентльмен? — спросила Варвара. — Забыл. — Всегда у тебя что-нибудь неладно. Лящук, умывшись, расстелил на берегу холстину, развернулся лицом вверх, чтобы солнцу было сподручнее красить его портрет в бронзовый колер, чтоб лучи не ускользали и не промахивались, сглотнул вязкий сладковатый ком, оставшийся от зубной пасты, закрыл глаза и погрузился в цветастую одурь, в полусон-полуявь, куда извне проникали плеск моря, далекие всхлипы чаек, глухие заэкранные голоса. До поры до времени невозможно было выплыть из этой одури, прийти в себя... Очнулся он от чужого голоса, оторвал тяжелую, набухшую звоном голову от холстины, увидел, что рядом с их утлым полуутопшим челноком впахалась в берег округлым носом рыбацкая лодка — крепкая, черная от смоли, со свисающими с бортов веслами. В голове у Лящука промелькнуло недоумение: почему весла, ведь над кормой лодки возвышается голубой остроугольный пенек мотора? — но потом сообразил, что у берега здесь мелко, мотор может зацепить винтом за дно, вот и приходится браться за весла. Голос принадлежал худому и низкорослому, одетому в продырявленную голубую майку человеку. Грудь у него была узкая, костистая, совсем без мышц — казалось, что сколоченную из фанеры коробку туго обтянули кожей, без всяких прокладок, простилок, прослоек, накрепко зашнуровали — получилась грудь, которую сверху прикрыли майкой, чтобы не было стыдно за грубое изделие, за топорную работу. Пахло от человека рыбной чешуей, внутренностями, морской губкой, которой здесь обмощены все камни, — словом, профессия его была ясна: человек этот — из промысловой бригады, чьи сети стоят перед Лягушачьей бухтой, под крутым отвальным берегом, с которого сползают в воду сизоватые, цвета плесени ручейки. Это мягкая глина «кил». В морской воде мыло не мылится, не пузырится радужной пеной, а вот кил, тот мылится, им даже белье стирать можно и голову мыть. Леня Мазин с этим дивом их еще в день приезда познакомил. — Что ты здесь со своим чудо-юдо-аквалангом потерял? — укоризненно выговаривал рыбак Мазину, и Лящук понял, что эти люди давно знакомы, еще по коктебельской жизни Лени. — Ракушки эти вот, да? Их ты потерял, да? Или ерша берешь на абордаж, выковыриваешь его, мухрастого, из песка, а? Мазин изобразил плечами жест, поднял их вопросительно: а черт его знает, может, и ерша... Рыбак распалился еще больше. — Недалеко отсюда, во‑он за теми вот камнями, метров триста если пройти, имеется одно место, ты же здешний, должен знать... Немцы там в сорок втором затопили шхуну. Торпедой стрельнули и уложили на грунт. Иностранная шхуна-то. Вот туда и попробуй забраться. Рыбешка там покрупнее водится. Не ерш-скорпена, не слизь морская. Наши иногда ныряют, кой-чего и из предметов достают. Намотай себе на ус. Как живешь-то? — Местами ничего. — Как БАМ? — Строится. — Ну, заглядывай вечером... Туда, в рыбацкий домик. Выпьем, покудахтаем. — Спасибо, — поблагодарил Мазин, рыбак легко прыгнул в лодку, сдвинул ее веслом с места, отогнал на глубину, дернул веревку, конец которой, увенчанный деревянной пуговкой, высовывался из мотора, лодка окуталась сизым вонючим парком, пошла задом. Через минуту она грохотала уже за скальным выступом. Мазин еще некоторое время крутился на одном месте, не зная, что и предпринять, потом, увидев, что Лящук смотрит на него, спросил: — Слышал? — Слышал. — Ну и как? — Есть смысл попробовать. Леня крутнулся еще раз, постоял немного молча и, не придумав ничего путного, потопал к палатке. Пора было завтракать — поспели рапаны, которых Мазин наловил, пока Лящук загорал, пребывая в цепенящей одури. День разгулялся совсем, уже здорово припекало, хотя все вокруг еще было покрыто слоистой прозрачной поволокой. Голая, с редкой порослью макушка горы едва виднелась в этой дымной накипи. И вообще, день сегодня до самого финиша будет дымным — куда ни глянь, все в сизой глубине. Рапаны оказались куда вкуснее вчерашних мидий. Во-первых, они были крупнее — потому и сладкого съедобного мяса в них имелось больше. Прикрытые роговыми пластинами, рапаны долго сохраняли свой стоградусный кипятковый жар, были горячими донельзя — приходилось остужать их, бросать в мелкую воду. Накрытые приблудной волной, костяные скрутки рапан шипели, фыркали, будто раскаленные голыши. Но остудить — это еще четверть дела, куда труднее было выковыривать из скруток мясистые комки ракушек, чьи мышцы были упругими, твердыми, будто резиновые каблуки, никак не хотели поддаваться, горячили пальцы, обжигали ногти. Лящук поддел сильнее, ощутил, как вначале оборвался мускул — белый, сочный, похожий на корешок гриба, потом поддалось и все остальное - вывалился буроватый многослойный мешочек в мясной опояске, затем ошметок мякоти. Рапаны оказались не только вкуснее мидий — в них и мяса имелось больше, было что ухватить зубами, и вкус здорово отличался — чуть сладковатый, вязкий, питательный, схожий с растительным (знаете, есть такая деликатесная трава сергибус, стебель толщиной в мизинец, кожица тонкая, нежная, чистить совсем не надо, во рту тает — так вкус рапаны был похож на вкус сергибуса). После завтрака решили сходить на челноке к затопленной шхуне, посмотреть, что это за диковинка, за которую так рьяно агитировал рыбак.

4

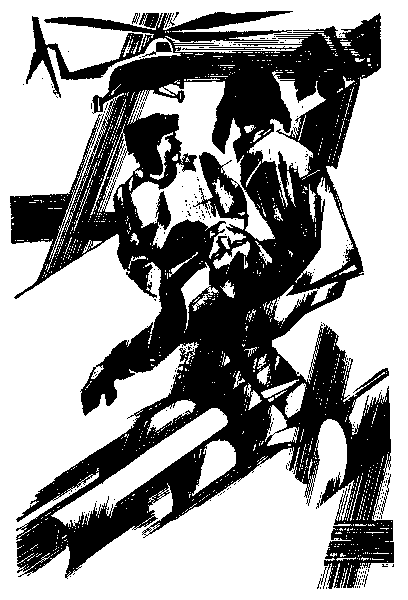

— Кто первый лезет под воду? — спросил Мазин. — Вы или я? Лящук стукнул себя кулаком в грудь — давай я! Киту было безразлично, а Варвара качнула борта челнока — неустойчивая скорлупка-то — и насмешливо посмотрела на Мазина: такой здоровяк, а... Тот вдруг покраснел и решительно взялся за ремень акваланга: Варварин взгляд он принял слишком однозначно, текст спутал с подтекстом. — Я пойду первый. Вот так-то, мамочки! — сказал он, поглядел на Варвару, но та уже была занята чем-то своим, кажется, огромной, как парковая беседка, мутно бледнеющей в глубине медузой. Медуза медленно и величественно, ровно подводный корабль, проплывала под лодкой, держа курс в открытое море. Лящуку опять стало грустно — опять его всерьез не принимают. Хотя откуда им знать, что лучшие пловцы — это худые люди, что знаменитый капитан Кусто имеет такое же телосложение, как и он. Худой человек входит в воду, как нож в масло. Без всплесков, без усилий. Совершить бы сейчас что-нибудь героическое... — Рублей так на сто двадцать, — усмехнулся он вслух. — Ты чего? — спросила его Варвара. Лящук посмотрел куда-то в сторону, потом вверх, в дымную жаркую сизь, и не ответил. Мазин тем временем проверил золотники. Воздух подавался исправно. На пояс он нацепил нож с пробковой ручкой, специальный, нетонущий: мало ли что может случиться в воде — и гигантский спрут встретится, и обжора акула, и рыба-пила... Лящук слабо улыбнулся, ощутив где-то в разъеме груди прохладу, легкость, рассмеялся сипловато и тихо, почти про себя. — Ну, мамочки, я пошел! — проговорил Мазин. — Ни пуха тебе, — благословила Варвара, и тут Лящук отметил, что в Варваре исчез вчерашний интерес к Мазину, угас, сошел на нет, и Мазину вряд ли что тут светит, вряд ли он может рассчитывать у Варвары на успех. И честное слово, Лящуку стало как-то спокойнее, утихомирилась, улеглась душевная маета, и с солнца вдруг сползла дымная наволочь, сизая тусклота растаяла, и оно засияло чисто, как-то ликующе, напряженно. Мазин немного неуклюже, погромыхивая привязанными к спине железными стаканами, перелез через борт челнока, чуть совсем не завалив его, в ответ вскрикнула Варвара, что-то глухо прорычал Кит, Леня взмахнул руками, окончательно теряя устойчивость, тяжело ухнул в воду, пустил струю пузырей, разгреб перед собой плотную, утренней чистотой наполненную толщь, ушел в глубину. До шхуны надо было идти метров десять — двенадцать. Она прочно стояла на дне, вернее, даже вросла в него, одним бортом притулясь к облепленной морской тиной каменной стенке, — большая, вытянутая, как сигара, с обрубленными мачтами и нелепым приспособлением на корме, напоминавшим китобойную пушку. На носовой палубе с двух необломленных торчков тяжело свисали обмахренные бородатыми водорослями провода. Мазин уцепился рукой за поручень, идущий вдоль борта шхуны, и, отправив наверх длинную гирлянду крупных белых пузырей, подтянулся к поручню, повисел немного на нем неподвижно, потом пробрался к капитанской каюте. Сверху было видно, как он пытается кулаком разбить стекло одного из иллюминаторов, но стекло, толстое и прочное, как дубовый спил, не поддается, на арапа его не возьмешь, поэтому, ударив еще несколько раз рукой по иллюминатору, Мазин бросил бесполезное занятие, посмотрел наверх, словно спрашивая у тех, кто остался в челноке, правильно ли он поступает. — Правильно, — буркнул Лящук. Недалеко от челнока, прижимаясь к прибрежным бухтам и волоча за собой пенный шлейф, прополз черный от старости и грязи сейнер. Лящук подумал, что если бы сейчас в челноке был Мазин, то он наверняка бы сказал: «Старая коробка, ловит бычков, шесть человек команда... Более чем на километр от берега не рискует удаляться, трехбалльный шторм пережидает в гавани, где тихо, как у ребенка в люльке. Капитан старый, лысый, выдвиженец из бухгалтеров, сидит сейчас в каюте и дует чай. На вахте стоит чиф. Чиф? Вы спрашиваете, кто такой чиф? В переводе на русский язык это означает «старший помощник капитана». Мазин тем временем перебрался на самый нос и пробовал теперь отвернуть зубчатую коробку гидрокомпаса. — Ни черта он не найдет на этой пепельнице. Компас зачем-то ему понадобился. Тьфу, барахольщик. — Юрасик, что он делает? — несколько недоуменно поинтересовалась Варвара. — Обрезание, — буркнул Лящук. — Что-что? — А-а, не приставай! Потом скажу! Варвара обиделась, а Лящук ощутил в себе некоторое злорадное успокоение: это тебе, мол, дорогая девонька, за муки душевные, за то, что не замечаешь чистых порывов, привязанности, за боль причиненную. Мазин закончил бесполезную возню с гидрокомпасом, медленно проплыл над каютой, «приземлился» на кормовом пятаке. Там в деревянный настил палубы был врезан здоровенный люк — такие люки делаются для того, чтобы в трюм можно было опустить крупногабаритный груз. Люк этот, толстенный, донельзя тяжелый, был поднят когда-то специальной катерной лебедкой и так, в поднятом состоянии, был оставлен и теперь тихонько покачивался-поскрипывал влево-вправо, повинуясь всплескам подводного течения. Под крышкой косо уходил в глубину черный провал. Мазин завис над провалом, выпустил очередную порцию воздуха, — изображение, как в телевизоре, когда идет передача из космоса, ухудшилось. Мазин продолжал висеть неподвижно над провалом: видно, не мог решиться — лезть в трюм или не лезть... — Струсил? — спросил Лящук. — Что значит, струсил или не струсил? — проговорила Варвара. — Риск, конечно, благородное дело, но есть вещи, ради которых нет смысла рисковать. Просто глупо рисковать. — Ясно, — буркнул Лящук, — раз нет смысла, значит, нет, — улыбнулся про себя, грустно и затяжно, подумал, что кроме смысла есть вещи иного порядка: гордость, честолюбие, сила, смелость, желание утвердить самого себя... В это время Мазин сделал сильный мах ластами и провалился вниз, в черноту трюма. — Ап, — сказала Варвара. — Пора выключать ящик, все равно уже ничего не видно, — перевернулась на спину и, прикрыв глаза зелеными, какой-то ядовитой лягушачьем окраски очками, стала загорать. — У меня сливы есть, — неожиданно пробасил Кит, — вчера привез. — И мы их не съели? — спросила Варвара. — Съели, да не все. Осталось... — Давай их сюда. Кит деловито вытянул откуда-то из-за спины бумажный, косо простроченный нитками куль, с хрустом распахнул горловину. Варвара, запустив туда руку, взяла две или три штуки — больше не вместилось, Лящук тоже взял пару. Сливы были кирпично-красные снизу, с закопченными боками и сизой протемью сверху, там, где задиристо, будто щенячьи хвосты, торчали тугие и твердые, почти одеревеневшие хвостики; крупны они были необыкновенно: возьмешь одну в руку, а она лежит тяжело, удобно, занимая всю выемку ладони — ну, ровно куриное яйцо, а не слива. — Такой сливой убить можно, — сказала Варвара. — Точно, попадет в висок, и заказывай деревянную тельняшку, — произнес Лящук тихо, с какой-то недоброй, болезненной яростью, ясно прорезавшейся в его голосе, и всем сквозь тихость почудилась такая явная угроза, что даже ни на что не реагирующий, молчаливый Кит хмыкнул, покосился на Лящука бирюзинами, взметелил ладонью лохмы на голове. — Так уж и тельняшку, — лениво проговорила Варвара, — что-то злости в тебе, Юрась, много стало, день у тебя наперекосяк с самого утра идет. Они еще не знали, не ведали, как сложится у них день дальше, что их ждет в ближайшие полчаса.

5

Время тянулось медленно и нудно, светило вновь утонуло в дымной сизи и приубавило свой пыл, солнечные охлесты были нежаркими, не южными — северными скорее, такое солнце в летнюю пору и в Ленинграде водится. — Что бы я еще увезла из Коктебеля — так это коллекцию камней, — Варвара вяло поболтала ладонью за бортом, отерла мокрыми пальцами лоб. — Камни тут хорошие в прибое попадаются. — В нашей бухте они есть, — отозвался, не открывая глаз, Лящук. — Я, например, халцедон нашел. — Хоть показал бы... Какой он? — Беловатый, с дымкой, на солнце посмотришь — светится, — Лящук шевельнулся устало, согнал с лица морщины, с ними сползло и выражение обиды, исплаканности, уголки губ приподнялись кверху, утонули в ямочках. — В самый первый день, когда мы приехали, я разведывал насчет камней. Тут на побережье Сердоликовая бухта есть, так там целая экспедиция камнеискателей работает, сердолики добывает, потом туристам и дикарям, вроде нас с вами, продает... — А сердолик, он какой? — Как и халцедон, прозрачный, только не дымчатый, а красноватый, в теплину, либо розовый... — Цвета бедра испуганной нимфы, — усмехнулась Варвара. — Фу! — Это не я, — быстро произнесла Варвара, — это классика... В здешних скальных обрывах, срезами ниспадающих в море, можно не только халцедон или сердолик найти, но и «стеклянный блеск» — так здесь называют горный хрусталь, и «ледяной дым» — аметист, и бледно-желтый, немного смахивающий на конторский клей опал, который, если опустить в воду, начинает лить перламутровый свет, и кровавый, недоброго цвета гейландит, называемый «маковым камнем», и черно-зеленый хлорит — «змеюшник», и кара-дагские яшмы, целую россыпь: желтые, зеленые, коричневые, красноватые, бурые, с налетом сизи, и благородный белый натролит — «крымский снег», и мутноватый, похожий на огуречный рассол анальцим... Всеэто море выкатывает, выбрасывает на берег во время штормов, прибоев или просто посылает в дар с хлесткой бурной волной, поднятой экскурсионным теплоходом-торопыгой. Лящук читал про все эти камни, читал еще там, в Сибири, в Усть-Куте, перед отпуском: ведь всегда бывает интересно все и вся знать про места, куда едешь отдыхать. — Туристы тут каменной болезнью болеют, это похуже азиатского гриппа, — немного помолчав и оправившись от Варвариной реплики, заговорил Лящук, — целые чемоданы камней с собой увозят. — А какие тут еще бывают камни? — Диковинные. — Именно? — Например, есть такие каменюшки, которые называют «цвет Крыма», — они схожи со здешними горами, желтовато-бурые, округленные, вроде голубиных яиц. Еще есть «морские духи» — это зеленые камни, таких тут много... Есть «чучундры» — камушки, похожие на человека, «крестовики» — исчерканные рисунком, «загадочные» — это халцедоны и сердолики с пятнышками, вроде как с птичьими глазами, — эти камни всегда подглядывают за человеком, все видят, но ничего не говорят, они молчуны. Умные молчуны. Здешние жители называют их лягушками, а «морских духов» величают «собаками». — Неинтересно как, — шлепнула ладонью по воде Варвара. — А «крестовиков» они прозвали «полинезийцами»... — Это уже лучше. — Еще тут много «куриных богов». — Камушки с дыркой, это я знаю... Счастье приносят. — Только в том случае, если за один день найдешь семь штук и нацепишь их на шею... — Почему семь, а не восемь? Или не девять? — Так принято... Лящук в этом разговоре открылся вдруг с новой, совершенно неожиданной стороны: Варваре всегда казалось, что он сухарь, зануда, неудачник — отсюда и комплексы, и мгновенно, словно керосин, плеснутый в костер, вспыхивающая злость, и приступы печали, истомы, чахоточность фраз, тоска по несбывшемуся, острая, почти слезная обидчивость, постоянное стремление выяснять отношения, а потом зажиматься, уходить в себя. Когда Лящук рассказывал о камнях, у него и голос, и лицо изменились, и слова новые нашлись, и что-то теплое, живое, осязаемое находилось совсем рядом, когда он рассказывал, чудилось даже — протяни руку, и дотронешься до этого живого, непонятного существа, то ли чижа, то ли белки, чего-то близкого, чему и названия, честно говоря, нет. Геологом бы Лящуку быть, драгоценности разыскивать, а не на «плавающей сковородке» вкалывать. — Еще! — попросила Варвара. — О камнях можно говорить долго, — вздохнул Лящук, — это песня. Кит вскинулся в челноке, ошалело покрутил кудлатой головой, похоже, он все это время спал — и точно спал! — потянулся с долгим сладким подвывом, взметнул над собой руки, тяжелые, обросшие коричневой, еще не успевшей выгореть щетиной, с хрустом сложил их, снова распрямил, опять сложил. — Ого, сколько тебя, — шевельнула губами Варвара, — сколько мяса, костей... Гора! Кит промолчал, заглянул за борт, лицо у него вдруг странно перекосилось, рот съехал на подбородок, а на шее, с булькающим звуком взбугривая кожу, заходил кадык, скулы с тугим треском натянули кожу, и вдруг тяжелый, сиплый, словно пароходный гудок, полный тоски и отчаяния крик заставил в одно мгновенье вскочить Варвару и Лящука. Челнок под их ногами чуть было не располовинился, как арбузная корка. И от секущего страшного «а‑а‑а‑а‑а» покачнулось солнце, ухнуло куда-то вниз, к горизонту, подпрыгнуло, отфутболенное, и враз черным и жутким сделалось небо, и облака невесомо, бесформенно обвисли на нем, и вздыбилось море косым яростным валом, вздыбилось и опало, стало ровным, словно одеревенело. — А-а-а-а-а-а-а, — бесконечен был этот раненый крик. Лящук схватил Кита за руку, рванул что было мочи на себя, заваливая матроса на скамейку, но сил у него не хватило, Кит оттолкнул его и, взвившись в воздух, переломился, распрямил ноги и ровно, почти без всплеска вошел в воду. И только тут Лящук увидел, что произошла вещь действительно страшная, фатальная. И Варвара это увидела, стиснула веки, выдавливая из них горечь, всхлипнула тонко, неверяще, подстреленно, прошептала, не разлепляя белых губ: — К-как же эт-то? — Вновь всхлипнула, покачнулась и, если бы Лящук не подставил руку, упала бы. Лящук вдруг почувствовал, как в нем одряхлели и обвяли мышцы, источилась, иссякла жизнь, где-то в боку, не прикрытом ребрами, сжался и разжался ком, и сразу стало трудно дышать, по лбу покатился ядовитый пот, горло перехлестнуло удавкой, и вот уже потемнело в глазах, красные овалы завспыхивали совсем близко, обжигая и прокалывая болью, и начало казаться, что все... все, конец пришел... Лящук захватил нижнюю губу грядкою зубов, прокусил и, только когда по подбородку потекла кровь, очнулся и как-то странно, однобоко удивился, почему же он не кричит, почему в горле застрял вопль, и он никак не может протолкнуть этот похожий на окаменелый стон тычок? Он тихо сполз на дно челнока, вяло перевалился через борт, по плечи, головой вниз, погрузился в теплую и соленую, похожую на слезы, морскую воду, сделал слабый гребок руками, потом еще один, и еще, оттолкнулся от лодки. Но ныряльщиком он был все же куда более слабым, чем Кит, до Кита ему не дотянуться, силы не те, дыханья не хватает, и стучит уже в висках кровь, и надо возвращаться обратно, и грудь стискивает железный, наглухо сцепленный клепкой обруч, и горло сдавливает, душит невыплеснутый крик. Стряслось страшное, почти непоправимое, такое выпадает раз в десять тысяч, в сто тысяч, в миллион, в десять миллионов случаев. Пока они загорали, бездельничали, ели сливы, отпуливая пальцами косточки в воду, трюмный люк шхуны, поднятый вертикально и делавший кивки то налево, то направо, то налево, то направо — подчиняясь любому подводному теку, любому движению, любой судороге, любой дряблой волне, — качался, качался и, вспугнутый каким-то неведомым придонным валом, рухнул на трюмный вырез, накрыл его своим многотонным разбухшим телом, закупорил, запечатал Мазина в чреве шхуны. Это-то и увидел первым Кит и первым кинулся на подмогу. Главное — не метаться, главное — не суетиться, спокойствие, спокойствие, спокойствие — только в спокойном состоянии, все трезво взвесив, холодно рассчитав, задушив в себе все нестойкое, эмоциональное, заглушив тревогу, смятенность, все взрыды и всхлипы, готовность к смерти, все жалкое, подавленное, трусливое, можно помочь Мазину, только в таком состоянии, только в таком... Лящук, ощутив, что он вот-вот потеряет сознание, выгнулся рыбой, так что у него захрустели, сместились позвонки, отчаянно, из последних сил заработал ногами, устремляясь вверх, к блеклому пятнышку солнца, к дымной небесной сизи, к воздуху, к челноку с беспамятной Варварой, к крикливым чайкам, к пузырению волн, к привычному шлепу прибоя, к реденьким, немощным облакам, ко всему, чем жив, чем болен человек, что его питает, дает заряд любви, мысли, творчеству, бытию. Он вымахнул на поверхность, ухватился слабой, плохо гнущейся от усталости рукой за борт челнока, хрипло всосал в себя воздух, почувствовал, как в нем распахнулись, словно крылья, раздвинулись легкие, вобрали в себя кислород, и его затрясло от слабости, от омерзения к собственной немощи, от надорванности, от близкого, буквально накоротке, и потому очень сильного ощущения опасности, к которой он только что прикоснулся. — К-как там, Юр? — услышал он скрипучий, наполненный слезами шепоток Варвары. — Не... не дотянул, — прохрипел Лящук, отплюнул горькую жижку, набившуюся в рот. Рядом с грохотом пробил волнистую твердь Кит, захватил ртом воздух, но этого не хватило, тогда он сделал еще один судорожный захват, вцепился в нос челнока, обвис на руках. Бронзовые глаза-капелюшки утеряли безмятежную голубизну, налились кровью, сделались неподвижными, остекленели, и эта жестокая перемена, происшедшая на лице Кита, эти жесткие, отвердившиеся щеки, замороженность висков, лба, подбородка, глубокие выбоины, в которые провалились глаза, сказали куда больше, чем сказал бы сам Кит. И, тем не менее, Варвара вторично спросила с тихой, квелой надеждой: — К-как? Кит дрябло погремел свинцом, дробью, застрявшей у него в горле, скривил тяжелую, с переломом посредине нижнюю челюсть, сплюнул в воду. — Глубоко, с‑сука... Н‑никак. — К-кран бы сюда... П‑плавучий... Иль катер с лебедкой, — тоскливо проговорил Лящук. — Т‑тут даже если донырнешь, все равно люк не оттянешь... Он водой придавленный. — Сколек там времени? Глянь, — по-прежнему загнанно, чужим голосом попросил Кит. Варвара сунула руку в сумку, в которую были сложены паспорта, деньги, часы — то самое, что они всегда брали с собой, не оставляли в палатке, вытянула наугад часы, посмотрела на них невидяще, бессмысленно: — Двенадцать. Ровно двенадцать. — Та-ак, — продребезжал размятым металлом Кит. — Запасов воздуха у него с гулькину ногу. Минут на двадцать. А там... — М-мальчики, — Варварины плечи затряслись, — м‑мальчики, надо что-то сделать... М‑мальчики! Кит не ответил, втянул в себя воздуха побольше, трудно оттолкнулся от челнока и, привычно перемалывая ногами воду, ушел в глубину. Лящук тоже засипел часто и надорванно, собираясь с силами, поднырнул под челнок, перевернулся в воде и, с силой оттолкнувшись от днища челнока ступнями, сделал гребок, ушел на метр в прозрачную бутылочную зелень, еще сделал один отчаянный гребок, вложив в него все, что имел, еще на чуть-чуть приблизился к шхуне. Кита он не видел, Кит растворился в этой жутковатой толщи, будто кристалл снадобья в стакане воды, перестал существовать, истаял в атомном взрыве, и не спасти его больше, как и Мазина не спасти, нет их, нет... Он прошел еще несколько метров вниз и вдруг с холодным, каким-то потусторонним, омерзительно расчетливым интересом начал оглядывать водную глубь, все, что жило, что творилось в ней. Здесь было холодно, много холоднее, чем наверху, видать, из-под берега в море вливалась горная протока, и вода тут, кажется, была менее соленой, чем наверху; какие-то страшноватые, обезображенные круглыми черными катышами выпученных глаз, суетились длиннорылые рыбешки, а на уровне уха, словно приклеившись, неотступно следовала мясистая голубая медуза, зло раскрылатив свой зонт, украшенный бахромой висюлек. «Дура чертова», — подумал он. В ушах закололо, забарабанило, и Лящук, не выдержав, рванулся было обратно, но какая-то жесткая, расчетливая трезвая сила остановила его: погоди! Он удержал порыв, ощутив себя вдруг сильным, лишенным страха, заработал с обреченным отчаянием, делая руками короткие крепкие гребки, ощутив неожиданно — вот уж полная чушь, шизофрения, галлюцинация! — прогорклый вязкий дух гари, нефтяного отстоя, какой он всегда ощущал, когда опускался в горячечное машинное нутро «плавающей сковородки». Еще почудился запах мокрой осенней земли, обложенной палой листвой, когда еще не холодно, но с небес уже начинает валиться на землю редкий и робкий, неестественно воздушный, вызывающий щенячий обжим в горле снег — он пухом ложится на листья и тут же проседает, истончается, мокрит траву. И на душе становится надорванно, одиноко, тоскливо, а земля сопротивляется вестнику грядущих морозов, она еще пахнет живым — травою, целебными кореньями, грибами, ягодой, злаками, земля не хочет засыпать, и дух ее обладает такой же печальной будоражащей силой, как и дух первого снега, — силой щемящей и мучительной. Говорят, у лыжников, да и у пловцов тоже, и у альпинистов случается, что приходит второе дыхание. Лящук никогда спортом не занимался и, признаться, не верил этому. Но тут с ним произошла неожиданная вещь: едва он снова устремился вниз, к шхуне, цепляясь глазами за обросшее водорослями длинное тулово судна, словно что-то щелкнуло в его организме, подобно тому, как щелкают счетчики в такси, и напряжение — огромная тяжесть, давившая на голову, на уши, обжавшая виски, — прошло... Стало вдруг легко, свободно. Он сделал несколько раскованных сильных гребков, все ближе и ближе к шхуне, и добрался было уже до поручней рубки, как понял, что воздуха все-таки больше не остается в легких, кончился воздух. И слезная обида вдруг захлестнула его с такой силой, что он чуть не хлебнул воды, и тогда сразу бы наступил конец, и стало страшно, его охватило сложное чувство: здесь была и жалость к погибающему Мазину, перемешанная с жалостью к себе, и смутно подступающая к горлу тошнота, и осознание того, что он больше не сможет сделать ни одного нырка, иссякла его крепость, иссохла. Он в последний раз, чувствуя, как слипаются, склеиваются веки, посмотрел на шхуну, облепленную ракушками, шелковистой тиной, в которой деловито и невозмутимо ползали небольшие, со спичечный коробок, крабы, мельтешили козявки и мальки, тихо и до смешного жалко попрощался с немым рыбьим миром и, делая стригущие махи ногами, устремился наверх, к солнцу, к свету, чувствуя, что дойти до этого самого солнца-света у него не хватит сил. И действительно, силы, как и жажда жить, кончились у него где-то на половине пути, и еще некоторое время он машинально стриг ногами, загребал ладонями воду, стараясь ухватить пальцами смятую солнечную нашлепину, качающуюся, как поплавок в безветренной ряби, и, когда все уже было исчерпано, когда его шансы спастись стали равны нулю, когда он уже хлебнул соленого взвара и почти потерял сознание, вода исчезла. Он вяло всплыл на горбину волны, тяжело, будто получил пинок под ложечку, перевернулся на спину. Снизу его поддело плотным, словно резиновым, накатом, чуть не перевернуло, но он удержался, шевельнул руками, как нерпа ластами посуху, — неуклюже, разбито, отяжелевше, сквозь муть, опутавшую его облаком, совершенно посторонне и равнодушно поймал Варварин взгляд, испуганный, колючий, страдающий, попробовал улыбнуться, но не получилось — губы у него были расплющены, словно по ним кто-то съездил кулаком, рот набит какими-то солеными осколками, крошевом, сгустками студня, клейкими ошмотьями пищи. Выплеснувшей из-под лодки волной его неожиданно приподняло и опрокинуло обратно, снова вниз лицом, он пробовал вяло сопротивляться, но обмяк, увидя, что изо рта в воду выплеснулось что-то бурое, маслянистое, тяжелое, и совсем не огорченно, скорее устало-равнодушно, истерзанно понял — это кровь. Варвара, почуяв неладное, звучно шлепнулась в накат волны, всхлипывая и стуча зубами, подплыла к Лящуку, поддела его снизу рукой, толкнула к челноку, зашептала знобко, потрясенно, пугаясь вида крови: — Давай, Юр, к лодке... Ну, милый, давай... Ее голос, близость ее придали немного сил. Он сделал гребок по-собачьи — есть такой, высмеянный всеми мальчишками от Балтики до Тихого океана, — способ плавания по-собачьи, потом еще один, фузливый и слабый, добрался до челнока, втесался в мягковатый, изопревший борт ногтями, подтянул к животу правую ногу, ватную, неповоротливую, грузную, заваливая ее за борт, Варвара помогла, тогда он вскарабкался на челнок вначале грудью, потом животом, с отпугивающей горестной ясностью увидел, как на днище челнока закапала кровь, пятная старое полупрелое дерево. Откуда-то сбоку — откуда, Лящук уже не видел, — задавленно сопя, приплыл Кит, помог перекатиться в лодку. Лящук закрыл глаза и утонул в минутном забытьи, будто в омуте — темном, бесформенном, болезненном, куда никакие звуки, кроме стука собственного сердца, не доходили. Когда очнулся, то сквозь темную, слепую пелену различил Кита, сидящего на корме, с худым плоским лицом, с висюльками лохм, прилипшими к ушам. — Сколек времени там накачало? — надсадно морщась, выдавил из себя Кит. В другой раз Варвара, конечно бы, поправила его, сказав, что положено говорить не «сколек времени» и даже не «сколько...», а «который час». Кит, естественно, не среагировал бы, но, тем не менее, Варвара лишний раз показала бы свою филологическую образованность. — Четверть первого, — тихо ответила она. — Не то, — поморщился Кит, — сколек времени прошло... — Он имел в виду, сколько времени Мазин сидит в трюме. Варвара снова взглянула на часы, потом медленно опустила их в сумку. Было слышно, как они звякнули о что-то металлическое. На лице Варварином уже не было прежнего суматошного испуга, мертвенной серости в подглазьях, лицо ее закаменело, будто вырезанное из хорошей твердой породы — скарна, гранита, мрамора, хотя из скарна, кажется, ничего не режут, это то ли вольфрамовая, то ли молибденовая руда, Лящук забыл, какая именно руда, — такое расчетливое спокойствие всегда настораживает, оно опасное, оскользающее, могильное. — Более пятнадцати минут, — ответила Варвара. — Все! — прокатал дробь Кит, сглотнул, — Лехе мы уже ничем не поможем. Воздух у него на исходе, чуток осталось, а чтоб нам сюда пригнать катер с краном, понадобится часа три, не менее.

6

Ну почему так спокойно море, горы, почему солнце светит по-прежнему равнодушно, хотя и замаранно как-то, окутанное сизью, словно костерным дымом, ну почему все так тихо, почему? Тихо почесываются под днищем челнока волны, где-то тихо, хотя и с подвизгом, словно немазаная телега, покрикивает чайка, тих воздух, тихо море, пароход тихо бредет по горизонту, лишь под виднеющимся вдалеке выступом, напоминающим то ли гроб, то ли сундук, то ли футляр для скрипки, кто-то будто специально запалил костер, и тот чадит черным лезвистым смрадом, взрезает воздух ножом, он как сигнал бедствия, как крик о помощи, как потайной знак кому-то, более сильному, чем мы.

7

Раздавленные, осунувшиеся, остолбеневшие от горя, они сидели в челноке, тесно прижавшись друг к другу. У Лящука кровь перестала идти: видно, на глубине у него лопнул какой-то сосуд, а сейчас жилу залепило спекшимся комком, затычкой, вот и перестало течь. Ни один из троих не среагировал на странную буркотню, раздавшуюся под челноком, будто на глубине лопнул шар, и катыши воздуха, обгоняя друг друга, понеслись наверх, на волю, приплющиваясь к днищу лодки, давясь, исходя на нет. Потом словно фонтан взвился — над водой показалась... над водой показалась мазинская голова с синюшными кругами подглазий, хорошо видимыми сквозь стеклянный овал щитка. — Мазин! — тихо, в себя, булькающим шепотом проговорила Варвара. — Г‑господи, Мазин! — Притиснула кулаки к вискам, заплакала неожиданно тоненько, беспомощно. — М‑ма‑а‑азин... Лящук, реагируя на шепот, открыл глаза, невидяще обвел ими небо, а Кит сжал свои бирюзинки в острые опасноватые щелочки, нагнул голову круто, на шее даже вспухли, взбугрились неровные витые жилы, долбанул кулаком по бортовине челнока, из-под удара во все стороны полетела мокрая гниль, прелые остья, ошмотья дерева. — С-сука, — незнакомым голосом проговорил Кит, — сколек из-за него... С-сука! А мы-то... Мы-то чуть не поседели... Лящук шевельнулся, сглотнул мокрушный, пополам с сукровицей ком, уперся руками в ребровину дна, сел. Посмотрел на подплывающего Мазина, облизал деревянным языком губы. Подумал неожиданно ясно, спокойно: «Все хорошо, что хорошо кончается. Но кончается ли? Может, только начинается. Может, Кит прав, может, Мазину надо надавать по морде? А за что, собственно? Вспомни, ведь ты же сам хотел, чтобы Мазин испугался и не полез в этот трюм, и, если бы он не залез, ты бы навсегда запрезирал его, и в воду вторым конечно же полез бы Кит, и тогда бы он обязательно оказался захлопнутым в трюме, в мрачной темноте, и весь кавардак вертелся бы тогда вокруг него, а не вокруг Мазина. Бить не за что. Правильно, не за что. А потом, камарад Лящук, добрее надо быть, добрее... Почаще улыбаться надо. Эх, Сазоныча бы сейчас сюда, он сразу бы разобрался в том, кто виноват и кто прав, и тогда бы все стало на свои места. Но Сазоныч будет только двадцатого, и наверное, не днем, а вечером — значит, почти что двадцать первого, — так что до Сазоныча далеко, как до самого бога...» Мазин подплыл к челноку и, «стоя» в воде на ластах, показал, гордо держа перед собой, две здоровенные, конопатые, усеянные морской гречкой и желудями ракушки, донельзя облипшие, все в грязной донной поросли, положил их к Варвариным ногам, стянул с лица маску, бросил на дно, потом сдернул с плеч железные бидоны акваланга, стригнул ногами, отталкиваясь от воды, влез в челнок. Он, видать, ничего не знал, он совершенно ничего не знал, он, ей-богу, выплывал не сквозь трюмную прорезь, а через торпедную пробоину в борту («торпедой стрельнули и уложили на грунт» — так ведь, кажется, сказал рыбак), на щеках Мазина рдели здоровяческие яблоки, глаза посверкивали лучиками: ведь вон какие две ракушки извлек со дна морского, из трюма, из ничего, из небытия, — герой! — хорошую памятку о юге, о коктебельском море и горах заполучил. Мазин еще ничего не успел сказать — он оттягивал тронную речь, ждал, когда все насладятся его триумфом, в полную меру разглядят королевскую добычу, как Кит вдруг коротко, снизу, сипло крякнув, ударил Мазина под ложечку, а потом наотмашь, но уже несильно, треснул его тыльной стороной ладони по губам. Мазин грузно громыхнулся на дно челнока и, зажав пальцами нос, из которого не замедлила брызнуть юшка, остро и недоуменно, с неосознанной болью взглянул на Кита. Кит поболтал кулаком в воде, обмывая, отер его о грудь. — Это в честь спасенья твоего, — сказал он, — чтоб знал, с кем живешь, паря, чтоб ценил люд не менее себя. Понял? Мазин молчал. И все тоже молчали. — Теперь глянь за борт, — приказал Кит. Мазин застонал, перемещаясь по дну челнока — видно, первый удар Кита был больным, — подбородком зацепился за борт, подтянулся, как паралитик, вгляделся в воду. Глаза у него побелели, словно выварились, подернулись слепой белесой пленкой. Он еще долго не мог прийти в себя, долго ничего не мог произнести. В заключение прошептал машинальное, бесконтрольно слезшее с языка: — Мамочки!

8

А ракушки те оказались удивительными. Когда их очистили от грязи, от всякой налипшей ерунды, от окаменелых бактерий, гречки, накипи, водорослей, то оказалось, что это вовсе не ракушки... Как вы думаете, что? Две старые бутылки коньяка, которые пролежали на дне с тысяча девятьсот сорок второго года.

9

Двадцатого, вечером, приехал Сазоныч. Шумный, радостный, он с гусиным гоготом обнял всех, расцеловал, за ужином удивился, откуда у «гавриков» коньяк, но никто ему ничего не сказал, а настаивать Сазоныч не стал. Не в его было правилах. Это была одна из черт, за которую, кстати, подчиненные любили своего руководителя. Коньяк оказался вкусным, и его растянули на целых три дня. Вскоре они снялись всей командой с насиженного берега и укатили из Коктебеля в Мисхор. О шхуне больше не вспоминали. Только Варвара изредка очень сердито и очень серьезно смотрела на Мазина, потом сожалеюще оглядывала Лящука, и оба они съеживались от взгляда, вбирали головы в плечи. Шансов на Варвару ни у того, ни у другого не было никаких, так как Варвара по-настоящему и, видно, надолго влюбилась в Кита. А Кит был по-прежнему равнодушен и молчалив. Кит был «вещью в себе». Но это уже другая история...

ИМЕНИНЫ