Белые тени [Доминик Фортье] (fb2) читать онлайн

[Настройки текста] [Cбросить фильтры]

[Оглавление]

Доминик Фортье Белые тени

Издательство Ивана Лимбаха

Санкт-Петербург

2024

Перевод с французского Аллы СмирновойЕе стихи — белые тени, это тексты, вытканные из тишины между словами, дом, состоящий из одних окон.Доминик Фортье

Dominique Fortier Les ombres blanches

Éditions Alto

2022

Éditions Alto

2022

Издание публикуется по договоренности с Éditions Alto при содействии Books and More Agency (#BAM) Париж, Франция. Все права защищены.

© Dominique Fortier and Éditions Alto, 2022 © А. Н. Смирнова, перевод, 2024 © Н. А. Теплов, оформление обложки, 2024 © Издательство Ивана Лимбаха, 2024

* * *

Волшебницы исчезновенье Не отменяет чар —[1]Эмили Дикинсон

Эмили Дикинсон родилась 10 декабря 1830 года в Амхерсте, штат Массачусетс, и скончалась 15 мая 1886 года в том же доме, где когда-то появилась на свет. Последние годы жизни она провела в затворничестве, в своей комнате, где вела переписку и сочинила сотни стихотворений, которые отказывалась публиковать при жизни. Я решила представить ее существование, написав книгу «Города на бумаге». А затем, год спустя, почувствовала необходимость воссоздать историю женщин, переживших ее и в каком-то смысле подаривших ей еще одну жизнь: этими женщинами стали сестра Лавиния, лучшая подруга и невестка Сьюзен — супруга брата Остина, его любовница Мейбел и дочь последней Милисента, которая в ту пору была еще ребенком.

Лавиния в сотый раз проводит щеткой по волосам сестры, где среди медно-красного не видно ни одной серебряной нити, собирает их в пучок, стараясь не слишком стягивать, так и строго, и красиво. На нее надели одно из ее белых платьев. Лавиния выбрала самые красивые туфли, лакированные, на невысоком каблуке. Это туфельки для танцев. Потом осторожно проводит пальцами по лицу Эмили, медлит на спинке носа. Кожа век, испещренных синими прожилками, такая тонкая, что сквозь нее, кажется, можно увидеть темные зрачки. Лавинии мнится: там, под веками, глаза еще открыты. У Эмили сомкнуты губы, зубов не видно, а под кожей не видно костей, всей этой конструкции цвета слоновой кости, из которой состоят скелеты и живые люди. В длину мертвая Эмили кажется ей больше, чем живая, может, это потому, что лежа мы занимаем больше места, чем стоя. Ей не дашь больше тридцати пяти — смерть ее омолодила. Лавиния поправляет завиток на лбу сестры, в последний раз расправляет кружевной воротничок, потом убирает Библию, которую предусмотрительная служанка положила на стол. Эмили больше не будет читать. Лавиния выходит в сад, возвращается с охапкой цветов. Из фиалок сплетает ожерелье и обвивает им шею сестры, просовывает между ледяных пальцев два гелиотропа, еще хранящих солнечное тепло, и клочок бумаги со словами: «Нашему дорогому другу Чарльзу Уодсворту». Даже в отношениях со смертью не следует пренебрегать учтивостью.

~

Хотя полагается, что при кончине известной персоны гроб из катафалка в церковь и на кладбище несут именитые горожане, на этот раз всё не так. — Никаких нотариусов, врачей и учителей, — велела Эмили за несколько дней до смерти. Она не просто желала отогнать их от своего изголовья, ей хотелось быть уверенной в том, что не они проводят ее в загробную жизнь. Ей претила мысль доверить свое тело белым рукам адвокатов и докторов, привыкшим к финансовым договорам и стетоскопам. Она хотела, чтобы ее несли те же руки, что изо дня в день приносили ей яблоки, молоко, солому. Лавиния не нарушила воли сестры. Белый гроб на вытянутых руках несут крестьяне и сезонные рабочие. Они держатся прямо и, похоже, совершенно не ощущают веса своей ноши, будто в гробу лишь горстка травы.Мейбел склоняется над гробом. Она так долго играла на рояле в гостиной Хомстеда для закрывшейся в своей комнате Эмили, так трепетно собирала — будто бесценные сокровища — малейшие приношения, которые порой передавала для нее эта загадочная сестра Остина, и вот теперь впервые может увидеть ее собственными глазами. Она кажется лет на двадцать моложе. Кожа словно мраморная: гладкая, холодная, без единого дефекта. Ничего удивительного, Мейбел втайне догадывалась, что Эмили в последние годы жизни постепенно превращалась в собственную статую. Покойная в белом гробу из мягкой древесины одета во все белое, и Мейбел приходит в голову мысль: а вдруг в этом теле таятся другие сгустки белого: легкие, внутренности, снежное сердце. Она чувствует дыхание на шее и, не оборачиваясь, знает, что за ее спиной стоит Остин. Это все знают, и все взгляды обращены к ним. Так смотрят на молнию или на чью-то гибель. Смотришь, пока не потемнеет в глазах, даже если понимаешь, что от этого зрелища можно ослепнуть.

Сьюзен, супруга Остина, сердечная подруга покойной, два дня и две ночи составляла некролог для «Шпринген репабликен». Она ничего не писала уже много месяцев, и эта задача потребовала от нее невероятных усилий — так немощный калека пытается встать с кресла и отправиться в долгий путь. Чтобы заставить себя взять в руки перо, ей пришлось освободиться от груза последних лет, отыскать в себе ту пылкую и доверчивую молодую женщину, которой она была когда-то и которой Эмили написала сотни писем. С поседевшими волосами, расплывшейся талией, постаревшая двадцатилетняя девушка с бьющимся сердцем села за стол и принялась писать про умершую подругу. Она выплеснула в этот текст все, что знала об Эмили, оттачивая до блеска фразы, до бесконечности перебирая слова. Так на пляже среди тысячи агатов выбирают камни определенного — самого красивого — цвета. С течением лет ее чувствительная натура все решительнее отказывалась от соприкосновений с внешним миром, а сама она, черпая лишь из собственных неиссякаемых источников, довольствовалась единственным обществом — самой собой, озаренной, как говорили, «светом собственного огня». Все так, но все равно не то. Сьюзен была недовольна. Никакое похвальное слово не воздаст должное Эмили, наверное, у пчел или дроздов получилось бы лучше, а еще лучше — написать этот некролог бледными чернилами облаков. Или просто оставить в газете пустую страницу.

~

Выполнив свой долг, написав некролог и организовав похороны, Сьюзен замыкается в горе словно в тюремной камере. Физические страдания — это о запертом в темнице узнике, душевные — о человеке, потерявшем любимое существо.Вечер. Лавиния возвращается с кладбища и запирает за собой дверь. Ее поглощает пустота. Дом недостаточно большой, чтобы вместить такое огромное горе. Она обходит комнаты: из кухни в кабинет через гостиную, столовую, все спальни, и в каждой распахивает настежь окна, впуская майский вечер и песню дрозда. В оглушительной тишине отмеряют такт настенные часы. Лавиния машинально открывает коробку механизма дедушкиных ходиков, по которым Эмили упорно отказывалась определять время, вставляет ключ в отверстие циферблата, заводит часы. Баланс мерно качается слева направо, а Лавиния все проворачивает и проворачивает ключ, даже когда он сопротивляется и застревает. Она упорствует, пока механизм наконец не уступает и время не останавливает свой бег. Не раздеваясь, она ложится, свернувшись клубком, на кровати Эмили. Льняные простыни еще хранят запах сестры: смесь скисшего молока и ванили, так пахнет головка новорожденного младенца. Она спит всю ночь не просыпаясь.

~

На следующее утро ее будит свист дрозда, взгромоздившегося на подоконник. На стекле блестят капли росы. Если всмотреться в одну из них близко-близко, можно увидеть свое перевернутое лицо и опрокинутую вверх тормашками комнату. Дрозд, одна из тех прирученных птиц, которых Эмили привыкла кормить по утрам, по-прежнему прилетает к окну получить свой корм. Лавиния берет с прикроватного столика сухое печенье, крошит его между пальцами. Приоткрывает окно, высыпает крошки на подоконник, замечая птицу, которая тоже замечает ее и начинает клевать. Эта оранжевая грудка, выпуклая, бархатистая, — ее второй солнечный восход.Все по-прежнему, но и уже совсем по-другому. Дом похож на театральную декорацию, готовую опрокинуться при малейшем дуновении ветра. Все комнаты кажутся чужими, воссозданными в несколько ином масштабе, со стенами из папье-маше, будто они чуть-чуть поменяли свое положение в пространстве и свет из окон падает теперь под немного другим углом. Спальни выглядят обезличен-ными, ничего из себя не представляющими, как и всякие комнаты, куда входят впервые. Их покинула жизнь, и они умерли тоже. Сколько человек нужно, чтобы дом стал домом, домашним очагом? А кошек считать?

После полудня Лавиния достает из погреба курицу, оставленную для нее соседями и друзьями Мерсе. Птица уже ощипана, выпотрошена, подготовлена. Потроха — сердце, печень ярко-бордового цвета, почки размером с вишню — завернуты отдельно в бумагу, завтра она сделает паштет. Она заполняет полость нарезанным луком, морковью, тимьяном и розмарином, обмазывает кожу топленым салом, обильно солит и перчит, натирает четверть мускатного ореха. Теперь осталось только связать крылья и кончики лап, чтобы конечности не обгорели, и засунуть в печь. Час, два, три часа, время от времени она вытаскивает птицу, поливает ее собственным соком, возвращает в печь. Вскоре по дому начинает распространяться восхитительный аромат. Лавиния ставит на огонь картофель, зеленый горошек, первые в этом сезоне. Принимается накрывать на стол: одна тарелка, один нож, одна вилка, одна салфетка, один стакан для воды. Она перекладывает овощи в миску, вытаскивает из печи курицу, раскладывает ее на большом блюде и относит в столовую. Кожица чудесно-золотистая, хорошо прожарена и хрустит. Церемонно, с помощью длинного тонкого ножа отделяет два крылышка, кладет к себе на тарелку, добавляет одну картофелину и горстку зеленого горошка. Заставляет себя жевать и глотать. Когда она заканчивает, на тарелке остаются половина картофелины и горошек, одно нетронутое крылышко. Она отделяет мясо от костей, чтобы отдать кошке, которая не спускает с нее глаз, следя за каждым движением. Потом берет остатки курицы и, вместо того чтобы чем-нибудь накрыть их и спустить обратно в погреб, относит к черному ходу — в дар ночным созданиям: енотам-полоскунам, опоссумам, голодным призракам.

~

Что делать с одеждой Эмили? Лавиния не решается ее раздать, это было бы предательством. Но выбросить или отнести в кладовку не хочет — она экономная. Вещи должны служить. А что, если из платьев, юбок, блузок умершей сестры сделать стеганое одеяло? Довольная, что нашла наконец себе занятие, она раскладывает на кровати все, чем была богата Эмили перед смертью, то есть ничего. Ну или почти ничего. К тому же — Лавинии это было известно, конечно, но сейчас она вдруг осознала с особой остротой — все было белым. Вы когда-нибудь видели белое-белое стеганое одеяло? Это как пытаться сшить покрывающий поля снег нитью, вытканной из облаков. Вздыхая, Лавиния аккуратно собирает одежду. Так укутывают ребенка в колыбели. Разбирая вещи сестры, Лавиния откладывает отдельно предметы, которые не собирается оставлять или отдавать неимущим. Любимая в детстве куколка Эмили, ее письменный прибор, калейдоскоп. Остин зашел ближе к вечеру. Он иногда так делал — не то чтобы хотел встретиться с сестрой или собирался поговорить, а просто откладывал момент, когда придется вернуться в Эвергринс и увидеть там Сьюзен. Сидя за столом со стаканом холодного чая, он вертит в руках калейдоскоп. — Ты помнишь то Рождество? — спрашивает Лавиния. Он пожимает плечами. — Не уверен. Сколько нам тогда было? — Тебе, кажется, тринадцать. Тебе подарили почтовый несессер, а мне коробочку для шитья. Я страшно завидовала. Он удивился: — Почему это? — Да потому, что отец и мать считали, будто я не могу связать на бумаге и трех слов и уж тем более написать хоть сколько-нибудь интересное письмо. Эту коробочку для шитья мне хотелось просто бросить в печку — как будто до конца жизни я должна была что-то шить и штопать. — А я думал, тебе нравится шить, — по-прежнему удивленный, произносит Остин. — Я потом пользовалась ей, конечно, мне хотелось научиться вышивать. Но тогда я мечтала, чтобы мне подарили бинокль или глобус. Что-нибудь такое, с помощью чего можно было бы видеть далеко-далеко. Остин напрягает память, пытаясь вспомнить другие праздники Рождества, когда он получал в подарок бесконечные книги, а сестры — ленту и красивую шелковую пряжу. — У меня дома есть глобус. Хочешь, я тебе подарю? — наконец спрашивает он. Лавиния закатывается смехом. Он поднимается, несколько раздраженный. Показывая на калейдоскоп, Лавиния предлагает: — Отнеси детям, им будет интересно. Он предпочитает не напоминать сестре, что и Эдвард, и Марта давно уже миновали тот возраст, когда подобные игрушки могли их позабавить, и уходит, размышляя о том, чтó еще он не знает о своей, теперь уже единственной, сестре, у которой, как всегда ему казалось, никогда ни от кого не было тайн.Калейдоскоп Эмили Остин относит Милисенте, дочери Мейбел. Девочка тихо благодарит его, подносит к глазу окуляр — и у нее перехватывает дыхание. Она осторожно поворачивает золотой кружок: комната словно дробится, распадается на осколки, раскачивается, опрокидывается. Милисенте кажется, будто на нее обрушиваются сразу все звезды, о которых ей давно рассказывал папа-астроном, но она едва отличает одну от другой. Попадая в комнату девочки, звезды там и остаются. Она кладет калейдоскоп на кровать, в шкатулку с самыми ценными своими сокровищами: прекрасно сохранившимся крылышком кузнечика, гнездом дрозда, черным шероховатым камнем, подобранным Дэвидом на склоне вулкана, размером с кулак, пористым, легким, словно клубок шерсти, игральной картой (король треф), еловой шишкой, словарем — это ее собственный калейдоскоп, призма, сквозь которую она смотрит на мир.

~

В библиотеке отца двадцать томов четвертого издания «Британской энциклопедии», универсального словаря искусств и наук, книги в светло-коричневом кожаном переплете, от пожелтевших страниц которой исходит запах листьев, устилающих тропинки леса, где Милисента любит затеряться.Она погружается туда с таким наслаждением, с каким другие девочки расставляют мебель в кукольном домике: это же целый мир, скроенный по ее размеру, который она может исследовать медленно, не торопясь. Длинные научные термины не пугают ее, напротив, она тщательно выписывает их, чтобы потом отыскать в словаре, но довольно быстро осознает, что может догадаться об их значении по греческим, латинским или французским корням. Маленькие головоломки, которые надо разгадать, чтобы понять смысл. Ее первое слово, произнесенное в год, было таким же, как у всех младенцев: мама. А вот второе, несколько дней спустя: книга.

Остин по-настоящему увидел Мейбел, когда впервые услышал, как она играет. Он давно уже заметил супругу нового преподавателя астрономии из колледжа Амхерста, но не выделил ее среди жен других преподавателей. Говорили о ее красоте, но по этому вопросу у него a priori не могло быть собственного мнения. Лишь когда ему рассказали, что она играет на пианино, он в конце концов пригласил Мейбел поиграть в Хомстед по настоятельной просьбе Лавинии, у которой было так мало развлечений. Она села перед инструментом гостиной дома Дикинсонов, просто и строго одетая, с прямой спиной, с вьющимися прядями на выпуклом затылке, занесла над клавиатурой красиво округленные пальцы, и зазвучали первые такты шопеновского ноктюрна. Лавиния почти тотчас же прикрыла глаза, чтобы лучше чувствовать музыку. А вот Остин ловил малейшие движения пианистки. Когда она, аккомпанируя себе, принялась напевать нежным мелодичным голосом, по его спине пробежала дрожь. Все это время Мейбел, ни разу не сбившись, с математической точностью отсчитывала ритм. Не то чтобы она была нечувствительна к музыке — она наслаждалась созвучиями, — но еще более она была чувствительна к тому, какое воздействие ее игра производит на публику. Сидя в гостиной перед братом и сестрой, в тот вечер она все же играла для третьей, невидимой слушательницы: Эмили этажом выше на какое-то мгновение приложила ухо к полу, чтобы лучше слышать доносившуюся до нее мелодию, а потом обратилась к той, другой, музыке, отчетливо звучавшей в тишине ее комнаты.

~

За несколько лет до этого Мейбел совершенно не собиралась перебираться в Амхерст, который по сравнению с бостонской пышностью представлялся ей невероятно убогим и провинциальным. Но Дэвид получил место преподавателя колледжа, стабильную, хорошо оплачиваемую работу, хотя и без особой надежды на продвижение по службе. Она старалась скрыть свое разочарование — от мужчины, страстно увлеченного звездами и бесконечны-ми тайнами космоса, она ожидала большего. Тем не менее они принялись готовить ящики и коробки, упаковывать книги, мебель и одежду. По правде сказать, у них было не слишком много вещей, и, оглянувшись на свою жизнь, уместившуюся в несколько контейнеров, Мейбел почувствовала неудовлетворенность и странное ощущение некой досады, какое испытывала даже от собственных успехов, и тем более успехов мужа. Однако после первого дня в колледже Дэвид вернулся воодушевленный. Жестами и мимикой он изобразил ей всех своих новых коллег, а также руководителей заведения, среди которых особенно выделялась личность Остина Дикинсона, казначея и адвоката, человека образованного, представителя одного из самых известных семейств Амхерста; признанного авторитета для всех и вся. Уже на следующий день к Мейбел зашла супру-га одного из преподавателей, предложив показать город. Полноватая женщина с розовыми щеками и ослепительно-синими глазами немного напоминала фарфоровую куклу, но оказалась довольно эрудированным гидом, которая как свои пять пальцев знала историю Амхерста и его обитателей. Показав, где находится универмаг, ателье модистки, чайный салон и почта, она повела гостью по самым красивым улочкам, предлагая полюбоваться большими чудесными домами в тени раскидистых кленов. — Кто здесь живет? — спросила Мейбел, указав на здание из светлого кирпича с темно-зелеными ставнями. — Это Хомстед, дом Дикинсонов, — торжественно провозгласила Саманта, как будто демонстрировала Белый дом. — Первый кирпичный дом в городе. Сейчас там живут только две сестры, Лавиния и Эмили. И потом, чуть потише: — Эмили никогда не выходит. Говорят, она вообще не переступает порога своей комнаты. Одевается всегда в белое, и летом, и зимой, а еще она пишет стихи, о да… стихи. Женщина замолчала, словно ей недоставало слов для описания красоты стихов этой самой Эмили, затем продолжила: — Но она почти никому их не показывает. Нет, вы представляете себе? Зачем писать, если это должно оставаться тайной? «Наверное, не такая уж она потрясающая, если предпочитает прятаться», — мысленно произнесла Мейбел, но, не в силах унять бьющееся сердце, задавалась вопросом, как бы ей встретиться и познакомиться с этой эксцентричной особой. Она кивнула головой, что могло означать и недоверие, и одобрение, затем спросила, указав на второе здание, почти такое же красивое, как и предыдущее: — А это? — Тоже дом Дикинсонов, Эвергринс. Там живет Остин, казначей колледжа. Это брат Лавинии и Эмили, он женат на Сьюзен Гилберт. Они живут здесь с тремя детьми: Мартой, Эдвардом и малышом Гилбертом. Здесь такая роскошь! Представьте себе, у них в кухне есть даже своя морозильная камера. А еще Сьюзен устраивает прелестные вечера. Вы играете на рояле? — Немного, — притворно-скромным тоном ответила Мейбел. — Тогда вам нужно попробовать их инструмент. Он лучший в городе. Итак, куда бы она ни взглянула, повсюду простиралось королевство Дикинсонов.~

Когда несколько недель спустя Мейбел сопровождала Дэвида на званый вечер для преподавателей с супругами, администрации и семей учащихся колледжа, она тотчас узнала в толпе высокий силуэт Остина Дикинсона, которого, однако, до этого ни разу не видела. Он поднялся на кафедру и произнес приветственную речь, причем голоса присутствующих стихли еще до того, как он дал понять, что собирается взять слово. Высокий, широкоплечий, чуть сутулый, похоже, не осознающий своего обаяния. У него были черные волосы, высокий лоб, пронзительный взгляд и какая-то природная властность, в его присутствии люди начинали перешептываться. Именно так она представляла себе Люцифера до падения: самый могущественный из всех ангелов. И уже в ту минуту, когда, освещенный ярким светом, он поднимался на кафедру, а взгляды присутствующих были направлены на него, все и решилось: она, сочинив его образ, была уже безнадежно, бесповоротно влюблена. Вечер шел своим чередом: знакомства, оживленные разговоры; со всех сторон сыпались приглашения. Мейбел, как всегда, пользовалась успехом. И хотя Остин не взглянул на нее ни разу, ее сознание каждое мгновение невольно фиксировало, где именно он находился в этом зале, битком набитом людьми. Мейбел уже понимала: этот мужчина, еще не знающий ее имени, был тем самым человеком, ради которого она, забыв о поэзии, театре, журналистике и даже музыке, может посвятить себя главному делу своей жизни: стать наконец такой, какой ей предназначено быть. Проходили дни и недели, и каждый раз, когда Дэвид говорил ей об Остине или она просто слышала где-то его имя, в глубине ее души начинал звонить колокольчик. Он задавал ритм ее шагам, словно тайная детская песенка: Ди-кин-сон, Ди-кин-сон, Ди-кин-сон.~

Когда их тела впервые соединились, пропала граница, разделяющая их, тонкая, толщиной в кожный покров. Отныне, с этого дня, они оба так и останутся жить обожженные, с содранной кожей. После тех объятий в опустевшем Хомстеде, под неотрывными взглядами призраков семейства Дикинсон, каждый, вернувшись домой, начертил в своем дневнике имя этого нового существа с двумя сердцами, переплетая буквы своих имен, как прежде они сплетали руки в объятиях: ОБМЕНСТИЙЕЛ.~

Тогда Остин и уступил Мейбел и Дэвиду кусок своей земли, чтобы те могли построить дом. Они вместе с Дэвидом начертили общий план дома, согласно которому лестница вела из сада на третий этаж, прямо в спальни. Наблюдая, как две головы склоняются над большими листами с чертежами постройки (фасад, вид спереди, сбоку, ворота), она испытывала смутные чувства, названия которым подобрать было трудно. Но среди этих чувств гордость присутствовала несомненно. Двумя столетиями ранее один магараджа, обезумевший от любви к своей безвременно умершей юной подруге, повелел в память о ней возвести дворец из белого мрамора. А ради Мейбел даже не один, а двое мужчин вместе строили дом — для нее, чудесно, восхитительно живой. Этот дом, пылающий красным кирпичом, получил название «Лощина».Миновал день похорон, и Сьюзен, у которой больше не осталось никаких дел, погрузилась в уныние. Она слишком измождена, чтобы беспокоиться об этой женщине. На ее душе тяжелым грузом лежат утраты, все, что она потеряла, что было у нее отнято — смертью или ложью: Эмили, Остин, Гилберт. Скорбь переполняет ее, словно любовь, жгучая, опустошительная.

Она перечитывает письма Эмили, словно стремится найти в них то, что упустила прежде. Напрасно: каждое из писем — прощание. Сейчас, среди груды конвертов, Сьюзен чувствует себя еще более одинокой, чем на кладбище. Все эти мертвые письма она отдала бы не задумываясь, лишь бы услышать еще хоть раз живой голос подруги. И все же, разворачивая пожелтевшие листки, она вновь видит лицо Эмили или, вернее, его отражение или тень, тот след, что она оставила в ее жизни, сгустившиеся воспоминания, принявшие форму пустоты, — эдакая древняя окаменелость.

Однажды Эмили написала ей, что ноябрь — это Норвегия года. Именно в этом месяце, сером, ледяном, ни осень, ни зима, навеки ушел Гилберт, ему только-только исполнилось восемь. Отныне Сьюзен живет в Норвегии. Два-три раза в неделю она выходит из дома и решительным шагом, не останавливаясь, идет до самого кладбища. Она не решается взглянуть на могилу Эмили, ненадолго заглядывает к родителям, а потом садится на холодную траву, спиной к стеле, на которой выгравировано имя ее мальчика, спящего под землей. Вытаскивает из сумки «Приключения Тома Сойера» и начинает читать вслух. Сейчас они на сто седьмой странице, они читают это вместе уже в пятый раз. Порой, переводя дыхание между фразами, Сьюзен забывает на мгновение, что Гилберт ее не слышит.

Погасив все лампы, потушив огонь в очаге, закрыв окна, заперев двери, Лавиния вытягивается на простынях. Теперь она одна с Шоколадкой и Перчинкой, они слишком ленивые, выходить из комнаты не хотят, вот и спят вместе с нею. Она опускает веки, усилием воли пытается держать их закрытыми, считает: одна, две, восемь, двадцать овечек, а сон все не приходит. Она открывает глаза: комната погружена в полумрак, окружающее пространство сохранило свои очертания, но утратило краски. Наверное, так человек видит все после смерти? — спрашивает она себя и в этот момент слышит вдруг, как скрипит половица в конце коридора: тихий, но вполне отчетливый шорох. Так скрипит деревянный настил, когда по нему крадется кто-то — или что-то. Она прислушивается с любопытством, ничуть не тревожась. Лавиния не особо верит в призраков, но еще меньше она верит в воров. Кошки прислушиваются тоже, их острые ушки вытягиваются в сторону источника шума. Скрипит еще одна половица, Лавиния помнит, что она в одном шаге от первой, значит звук — или то, что его производит, — приближается. Она продолжает прислушиваться и наконец узнает знакомый ритм: Карло, собачка Эмили, она умерла за несколько лет до своей хозяйки.

~

На столе в комнате Эмили спит глубоким сном перо, ему снятся недописанные слова или невидимые стихи, начертанные им в небе, когда оно было дикой казаркой. Перо знает о своем везении: ему удалось прожить две жизни. Пуховый матрас томится под тяжестью тела. Он чувствует себя таким легким, что вот-вот взлетит вместе с постелью и рассыплется в небесном эфире, словно июльские облака, растворится, как соль в стакане воды. В чернильнице застыли чернила. Они превратились в желе, пасту, облатку для запечатывания писем. Потрескавшаяся поверхность седеет, покрываясь бархатистой пленкой, какая бывает у некоторых грибов. Чернила стали чем-то безжизненным, как камешек. Отныне они принадлежат миру минералов. Когда-то стол был огромным дубом, и его ветки касались облаков. Он давал приют птичьим семействам и укрывал енотов-полоскунов. Грозовыми вечерами он кряхтел на ветру, как корабельная мачта. Его начали рубить с верхушки: верхние сучья упали в смятую траву вместе с разоренными гнездами, хрупкими разбитыми скорлупками, потом полетели вниз средние ветки и, наконец, четыре или пять самых нижних, больших, толщиной с человеческое туловище. Когда остался один ствол, его распилили на несколько толстых кусков-обрубков, из которых настрогали доски, а потом сделали мебель. Теперь из земли торчал один пень, и по кольцам на его поверхности можно было прочесть историю дерева, его сто одно лето и сто зим. Стол тоскует по зиме. Ему хотелось бы в последний раз почувствовать снег.~

Эмили много раз велела сжечь свои письма и дневники, Лавиния и подумать не могла ослушаться сестру. Вот только до сих пор не могла решиться исполнить ее волю. Этим утром она толкает дверь ее комнаты, бесшумно входит, на мгновение замирает, стоя в лужице солнечного света. Перчинка пользуется моментом, чтобы проскользнуть между ног и растянуться посреди желтого квадрата на полу. Ничего не изменилось, только тишина стала другой. Комната наполнена ее отсутствием.Она выдвигает нижний ящик комода красного дерева: свернутые чулки, юбки, рубашки без рукавов. Кроме чулок, все белое. Во втором ящике покоятся ночные рубашки, в третьем хранятся платки, воротнички и какие-то кружева. Будто мертвые птицы, лежат личные дневники, которые Лавиния, не проглядев, бросает в огонь. Поднимается пламя, почти белое из-за слишком яркого света.

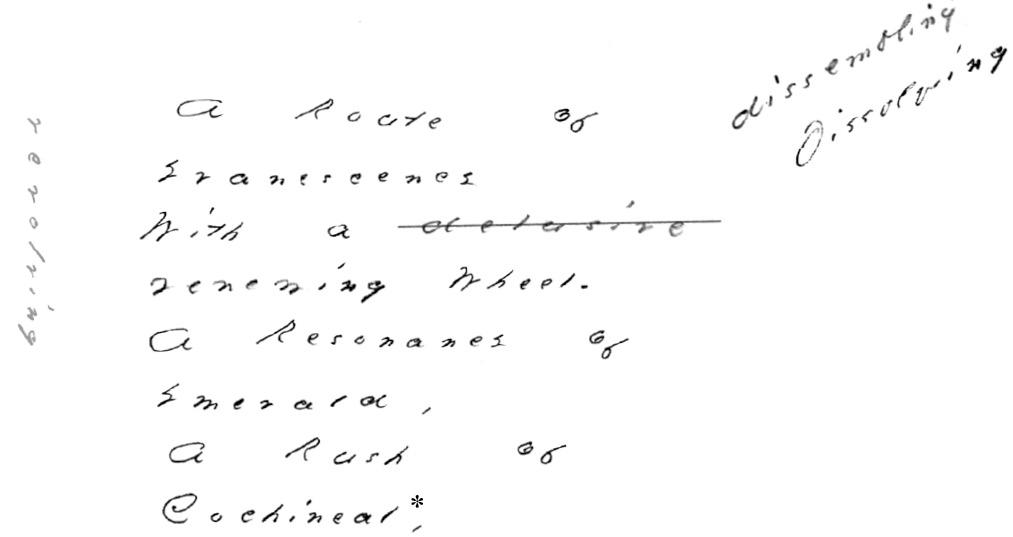

Когда дневники преданы огню, наступает очередь писем, сложенных в стопки во втором ящике сверху. Лавиния вынимает пачки, перевязанные черными, зелеными и незабудкового цвета ленточками. Из конвертов вываливаются засушенные цветы, кленовые листья и посеревшие цветки клевера. Она не открывает ни один из конвертов. Пусть они хранят свои тайны в ларцах — на пожелтевших страницах. Но некоторые открываются сами, словно утренние цветы с восходом солнца, и тогда она невольно читает первые слова:

Лавиния берет первый попавшийся обрывок страницы, с трудом разбирает какие-то слова — надо бы надеть очки, — но тут же инстинктивно, по наитию, по мурашкам на коже понимает, что это стихотворение. Так, сунув руку в огонь, сразу понимаешь, что будет ожог. Клочок конверта дрожит у нее в руке. Никогда еще бумага не казалась такой живой.

Ее первым, рефлекторным движением было засунуть все обратно в ящик. Она судорожно собирает обрывки листов, пытается сложить их в стопки, утрамбовать, но все напрасно: кажется, их стало больше, а ящик уменьшился в размерах. Стихи туда больше не помещаются и не поместятся — разве кому-нибудь удавалось вернуть снег в облака, лаву — в вулкан, слезы — в глаза?

~

Стоя на коленях в ногах кровати, Лавиния приподнимает крышку сундука из камфорного дерева. В такие сундуки девушки складывают свое приданое: рубашки, скатерти, простыни, платки. Лавиния находит там десяток рукописных книжечек, тоненьких, объемом в несколько страниц, сшитых вручную мелкими аккуратными стежками, так накладывают швы на рану. Первую она раскрывает очень осторожно и даже с опаской — как раздвигают ребра, чтобы увидеть пульсирующую под ними алую тайну. Эти страницы заполнены мелким почерком Эмили, таким острым, что его трудно разобрать — птичьи следы на ледяной поверхности. Лавиния боится, как бы эти страницы не растаяли прямо у нее в руках. И в то же время она предчувствует, что эта хрупкая снежная книга переживет ее — она всех переживет.Эта одинокая женщина в комнате только что безотчетно приняла очень важное решение, одно из самых важных во всей американской литературе. Если бы от страха, усталости, по неведению или просто от любви к умершей сестре и уважения к ее последней воле она сочла стихи Эмили письмами (а какая, в сущности, разница между ними, разве стихи — это не письма неизвестному адресату?), сегодня никто бы и не вспомнил имени Эмили Дикинсон. Если бы не Лавиния, Эмили просто умерла бы, как падает дерево в лесу, когда никто этого не слышит, без шума и без эха. Вот только имеет ли она право составить книгу стихов Эмили, ведь сестра не хотела их публиковать. Она никогда не боялась просить — требовать — то, чего хотела. Если бы она пожелала, чтобы стихи бросили в огонь, почему не сказала об этом Лавинии? Может, не в силах сама принять решение, она хотела предоставить право выбора младшей сестре? Но Эмили никогда никому не позволяла решать за себя. Мы можем представить, как Лавиния день за днем пытается отыскать какие-то указания, обшаривает карманы, переворачивает матрасы, исследует щели между половицами, перетряхивает книги, чтобы выпало спрятанное между их страницами. Все напрасно. Эмили бросила на произвол судьбы и свою сестру, и свое творчество. А возможно, сделала им подарок: доверила их друг другу. Лавиния Дикинсон принадлежит к тому же типу людей, что Макс Брод, который предпочел проигнорировать последнюю волю своего друга Кафки и не стал сжигать, не читая, все его бумаги, как обещал; что и Отто Франк, решивший опубликовать дневник дочери, погибшей в лагере Бельген-Бельзен[2]. Она из тех редких творцов, ставших — волею случая — авторами великих произведений, кото-рых не создавали.

Сколько людей необходимо, чтобы возникла книга? Сколько среди них существ из плоти и крови и сколько призраков? А что, если пишут именно призраки? Когда сегодня я говорю «я», кто говорит на самом деле?

~

Какая-то часть меня все время пытается оторваться и ускользнуть. Я не то чтобы пытаюсь вернуть ее, прикрепить, но раз пятнадцать-двадцать на дню взлетаю вслед за ней. Я готовлю еду, веду машину, складываю одежду, но другая часть меня отправляется в покинутый Эмили дом на поиски какого-нибудь слова или образа. Это похоже на попытку вспомнить обрывки сна через несколько часов после пробуждения или поймать рукой клочок тумана; но хрупкая, непрочная материя все время ускользает между пальцев. В голове моей постоянно звучит тихая музыка, ее невозможно разложить на ноты и записать, ведь мелодия едва различима, к тому же на нее накладываются всякие помехи. Как почувствовать, что вот оно — целое, что все куски соединились? А каково чувствовать, что существуешь полностью, целиком в одном-единственном месте, — это чудесно или ужасно? Почему некоторым необходимо проживать в одно и то же время множество жизней, в разных придуманных местах? Может, потому, что не хватает таланта прожить как подобает единственную жизнь?«Пучков»[3], собранных Эмили, всего сорок — как дней, проведенных нашим Господом в пустыне. А сами стихи Лавиния считать отказывается, их слишком много и они слишком объемные, чтобы уместиться в один или несколько конвертов. Она подумала было запихнуть их в большой бумажный пакет, но это представилось ей в высшей степени неправильным, каким-то грубым нарушением этикета, хотя объяснить это она бы не смогла. Контейнер для молока не подходит тоже, как и полотняная сумка, в которой она хранит иглы для вышивания, пяльцы, клубки шерсти и вязальные спицы. Сундук слишком тяжелый, поднять его получится только вдвоем. В него можно убрать обернутый старыми газетами фарфор, новые платья, аккуратно сложенные пополам в больших картонных коробках, но в чем, черт побери, нужно хранить стихи? В конце концов, за неимением лучшего, она находит на чердаке старый чемодан из прессованного картона, тот самый, который Эмили брала с собой в последнюю поездку в Бостон. Аккуратно раскладывает и расправляет стихи, чтобы не помялись. Ей кажется, будто она отправляет сестру в путешествие против ее воли. Она задается вопросом, что следует сделать с разбросанными по миру посланиями Эмили, которые сестра в большом количестве адресовала тем, кого любила, даже если не видела их ни разу в жизни. Может, просто предать огню? Ведь пока они не собраны вместе или не уничтожены, получается, что сестра тоже рассеяна и разделена на множество частей по стольким чужим домам.

~

На следующий день Лавиния приходит к Сьюзен, которая знала Эмили лучше, чем кто бы то ни было; она — главный адресат ее писем, сотни конвертов летали по-соседски из дома в дом. Невестка стоит с опущенными глазами, потухшим взглядом. Она как будто переоделась в собственную мать, а то и бабушку. — Мне нужна помощь, — говорит Лавиния. Сьюзен почти не реагирует, продолжает смотреть в окно, за которым не видно ничего особенного. Наверное, она ждет Остина, который опять ушел к той женщине. Лавиния вновь обращается к ней, стараясь, чтобы голос звучал громче и четче: — Вообще-то помощь нужна не мне. Я хотела с тобой увидеться из-за Эмили. Сьюзен вздрагивает. По лицу пробегает тень, оно будто закрывается ото всех. Эти Дикинсоны все никак не могут оставить ее в покое: обманывают, лгут, а то и вообще умирают. И эта такая же. Но отказаться Сьюзен не может.~

Стихи Эмили искрятся и сверкают, вспыхивают так ярко, что Сьюзен обжигает руки и глаза. Все утро, а затем и вечер она медленно перечитывает их, порой по двадцать — тридцать минут держит в ладонях одни и те же несколько строк, не в силах отпустить, сжимает так сильно, что чувствует, как пульсирует кровь в кончиках пальцев. Они складываются в строфы некого тайного Евангелия. Это магические заклинания. Произнесите их в определенной последовательности, в нужном ритме, и вспорхнет голубка, из шляпы взметнется пламя, появится гирлянда ромашек; скажите их в обратном порядке, и набежит саранча, солнце раздвоится, на небе погаснут звезды, мир уничтожит сам себя.~

Ближе к ночи Сьюзен делает над собой усилие, и даже несколько: надевает светло-голубое платье, приталенное, с пышными рукавами, которое так выгодно подчеркивает фигуру, кладет на щеки румяна. Ставит тушить цесарку, готовит пюре из топинамбуров, аккуратно снимая кожуру с клубней, немного напоминающих детские ступни. Вот-вот будет готов яблочный пирог, и к тому времени, когда Остин наконец открывает дверь, одуряющий аромат корицы заполняет весь дом. Уже восьмой час. Увидев накрытый для него ужин, Остин как будто раздражен, он предпочел бы, как обычно, взять блюдо с холодными закусками к себе в кабинет и оставаться там, пока Сьюзен не заснет. — Ты где был? — Работал. Она знает, что он лжет. Она может почувствовать духи той женщины на расстоянии десяти футов. Почему он даже не пытается придумать что-нибудь правдоподобное, за что она могла бы зацепиться? Она недостойна даже лжи? — Над чем? Он пожимает плечами. — Тебе это не интересно. Они усаживаются по краям стола, два чужих человека. Цесарка перестояла, сухая плоть с трудом накалывается на вилку. Остин ест, не поднимая глаз от тарелки. Он делает невероятное усилие над собой и тоже спрашивает: — А ты? — Я весь день провела с Эмили. Она указывает рукой на стопку стихов на посудном шкафу. Остин вздрагивает. Он встает, берет кусок надорванного конверта, читает несколько строк, смотрит на Сьюзен, будто только сейчас заметил ее присутствие. — Не знал, что она столько написала, — произносит он глухим голосом. — Лавиния решила их опубликовать, — сообщает Сьюзен. Его брови ползут вверх, он кладет вилку, которую до сих пор держал в руке. — Что? — Ну да, и это не будет вразрез с волей Эмили, ведь она просила уничтожить письма, а про стихи ничего не говорила. Ее воля. Когда-то Остин мог читать ее мысли, словно в открытой книге. Она даже не соизволила сообщить ему о существовании этих стихов. — Почему ты мне об этом говоришь? Лавинии нужно мое одобрение? — Да в общем, нет. — Тогда что? — Она попросила меня помочь подготовить издание. Сьюзен ожидает возражений, вопросов, даже насмешек, но он просто спрашивает, весьма удивленный: — Правда? Почему тебя? Это сказано спокойно и беззлобно, без всякой задней мысли, в его вопросе лишь искреннее непонимание. И это непонимание — неужели кто-то выбрал ее, ее, для выполнения столь важной задачи, это неверие в ее силы, в то, что кто-то мог оказать ей доверие, — ранит ее сердце так сильно, что она даже представить не могла такой боли.~

В записке, которую подруга адресовала ей лет сорок назад, Сьюзен прочитала: We are the only poets, and everyone else is prose[4]. Что она сделала со стихотворением своей жизни?Остин берет пальцы возлюбленной в свою большую руку: кукольная ладошка в медвежьей лапе. Оба еще дрожат, две струны продолжают вибрировать уже после того, как смолкла последняя нота, — так говорит она, а он взволнован: она остается пианисткой даже сейчас, в самозабвении и забытьи. — Любовь моя, — говорит он, — как бы мне хотелось стать двадцатилетним, чтобы жениться на тебе. Мейбел смеется звонким хрустальным смехом. — Но у меня есть муж. — Задорный тон сводит его с ума. Она высвобождает руку и касается обручального кольца на безымянном пальце Остина. Оно здесь так давно, что палец стал тоньше между первой и второй фалангой, словно дерево, чей ствол стискивает железный обруч, но которое все растет и растет вопреки препятствию. Она продолжает: — А у тебя есть жена. Остин вздыхает. Сьюзен и вправду его жена? Эта женщина, что сидит — все реже и реже — за одним с ним столом вечерами, имеет так мало общего с девушкой, с которой он сочетался браком тридцать лет назад. Неужели она та же? Или в один прекрасный день человека заменяет его ухудшенный двойник? Он пытается сдвинуть сжимающее его палец кольцо, но мешает сустав. Какое-то мгновение Мейбел смотрит на то, как он старается, потом осторожно берет его палец в рот, смачивает слюной, драгоценный металл скользит по еще более драгоценной коже. Она протягивает ему кольцо, и он примеряет его по очереди на каждый из ее тоненьких пальцев. Слишком велико. В конце концов он надевает его на большой палец. — Ты, возможно, мне и не супруга, но ты моя жена. Она не отвечает, сомневаясь, что вообще хочет принадлежать кому бы то ни было, но ей до головокружения льстит то, что происходит сейчас, в этот момент, и этот символ у нее на пальце. Это кольцо она станет носить с гордостью, хотя все в Амхерсте узнают его, ведь в течение многих лет они видели его на руке ее любовника. Она и будет носить это кольцо, чтобы каждый его узнавал.

Лишь посреди ночи, когда Мейбел, лежа в постели с мужем, мучительно пытается уснуть, она задает себе вопрос: а что, если это кольцо у нее на руке, то самое кольцо, которым Остин когда-то обменялся с другой женщиной, означает скорее загадочную и чудовищную печать, какой она скрепила свой союз со Сьюзен.

~

Мейбел никогда ничего не выбрасывает. Словно стремясь задокументировать собственное существование, она аккуратно хранит, сортирует и разбирает использованные театральные билеты, приглашения, полученные ею письма и черновики собственных писем, посланныхкому-то, даже ленточки, которыми были обвязаны подаренные ей букеты. Она трудится с упорством безумного архивариуса над книгой своей жизни, произведением, которое не хочется завершать. Особенно тщательно хранит она письма многочисленных воздыхателей, которые складывает в розовую картонную коробочку, перевязанную шелковой лентой. Раз в несколько месяцев достает их оттуда, перебирает и перечитывает. Они лежат там подобно геологическим наслоениям, своего рода свидетельские показания тех, кто на протяжении многих лет отдавали дань ее красоте, уму, обаянию. Иногда она их перечитывает, и тогда у нее наконец возникает ощущение, что она героиня романа, то есть в самом деле существует.В этой коллекции, которую она собирает с детства, есть несколько писем, имеющих в ее глазах особую ценность. Если спасти можно было бы только несколько, она сохранила бы именно эти, короткие, сбивчивые, написанные торопливыми каракулями Эмили Дикинсон, в которых она благодарила Мейбел за игру на рояле в гостиной. Развернув их, она на мгновение чувствует, будто возносится к небесным высям, где, вероятно, ее ждет Эмили. Возможно, одна из этих записок ей чуть менее дорога, нежели остальные, в ней говорится о Милисенте; Эмили видела ее мельком один-единственный раз и описала так: странная девочка с бездонными глазами, которые с каждым днем все пронзительней. Между поэтессой и ребенком, который никогда ее не видел, эти слова установили некое таинственное родство, и Мейбел всегда будет чувствовать себя непричастной к этой общности.

Посреди ночи, посреди сновидения Милисента вдруг просыпается. Ей снилась какая-то незнакомая дама, высокая, вся в белом, а рядом мальчик ее возраста — возможно, лет восьми, белокурый, с улыбкой на губах, — он молча сидел на облаке, от которого они оба отрывали кусочки и лепили из них фигурки. Милисента тоже, когда кухарка замешивает тесто, любит лепить из него маленьких зверушек. Закончив очередное творение — собачку, корабль, кита, — женщина и ребенок клали фигурку на раскрытую ладонь, дули на нее и отпускали в небо. Они не разговаривали друг с другом, но Милисента чувствовала, что между ними царит такое глубокое согласие, что во сне глаза ее наполнились слезами. Она отбрасывает одеяло, встает и подходит к окну. Который сейчас час, она не знает, но луна, почти полная, уже висит высоко в небе и льет с высоты молочный свет. Отец много раз объяснял ей, что луна не испускает света, а лишь отражает солнечный посреди тьмы. Милисента категорически отказывается в это верить. Она не доверяет зеркалам. Снизу доносятся голоса родителей, они ссорятся. Она различает имена: Сьюзен, Остин. Отец кажется грустным, мать раздраженной. Иногда наоборот, иногда и то и другое одновременно. Она отходит от окна, на цыпочках крадется по комнате и толкает дверь, бесшумно спускается по лестнице и выходит из дома, вступая в сумрак сада. Близкий Хомстед вырисовывается на полотне ночи, как силуэт театра теней. Куда бы она ни пошла, ей кажется, будто этот дом всегда остается в поле зрения, так глаза некоторых персонажей на картинах следят за вами, когда вы перемещаетесь по комнате. Этот дом всегда будет на нее смотреть. Внезапно она ощущает на щеке легкий укол. Подняв голову к небу, она разглядывает облака — собаку, корабль, кита, — которые скользят, закрывая луну. Из облаков падает снег, мелкий и ленивый, словно тополиный пух. Она берет на кончик пальца упавшую на щеку крошечную снежинку, совершенную, с шестью кружевными лучами и отходящими от них симметричными веточками. В этот момент октябрьской ночи 1886 года на свете нет ничего прекраснее, чем кусочек белого неба, падающий на землю штата Массачусетс в Соединенных Штатах Америки. Милисента вытягивается на ледяной траве. Ей кажется, будто она падает в огромный, наполненный звездами водоем. На подушечке пальца не тает снежинка. И даже наоборот: она обжигает, это крошечный белый огонь.

~

Год назад Дэвид научил дочь понимать цифры на трубке термометра, вывешенного перед окном гостиной. Каждое утро, вскочив с кровати, она бежит смотреть температуру и гордо объявляет ее домашним, а потом записывает в блокнотик, подаренный как раз для этого. Она может сказать, что утром на Рождество в 1885 году было ровно 24 градуса по шкале господина Фаренгейта, то есть минус 4,4444 по шкале господина Цельсия. Ей еще трудно делать подсчеты для перевода одной системы в другую, но формулу, продиктованную отцом, она запомнила твердо: от температуры по шкале Фаренгейта надо отнять 32, потом разделить на 1,8. Блокнот ее выглядит идеально, цифры ровные-ровные, начертанные уверенной рукой, ни одного дня не пропущено. Переворачивая заполненные страницы, она любуется прожитыми днями, а созерцая пустые страницы, радуется дням, которые ей предстоит прожить.~

Утренние записи позволили Милисенте осознать эту свою страсть. Если ее мать ведет дневник, пишет статьи и сочиняет музыку, отец делает научные доклады и выводит формулы, то она будет составлять списки, это станет ее способом структурировать мир, слишком огромный, про который она еще почти ничего не знает. Во второй тетради, купленной на собственные карманные деньги, она составляет список любимых месяцев (декабрь, январь, февраль, март), овощей, которые ненавидит (репа, овсяный корень, цветная капуста), любимых звезд (Сириус, Бетельгейзе, Стелла Марис, Венера, которая, вообще-то, и не звезда вовсе, но пусть будет), а еще стран, которые хотела бы посетить (все). На других страницах — список птиц, замеченных в течение дня, любимых растений, ночных шумов, оттенков цветов, которые удалось различить в одной-единственной перламутровой ракушке, самых сочных яблок, лучших качеств собак, любимых прилагательных, писателей, которые ей нравятся больше других. Страница, озаглавленная «Мои лучшие подруги», осталась пустой.Что можно сделать из снега

Крепости Ледяные хижины Снежки Снеговиков Ангелов

В доме Дикинсонов, где сейчас больше призраков, чем живых людей, царит мертвый покой. К счастью, есть кошки, они принадлежат двум мирам одновременно. Лавиния сидит в гостиной. Часы бьют десять, впереди у нее целый день. Перед тем как начать какое-нибудь дело, требующее некоторого времени или необходимости уйти из дома, она по привычке заходит в комнату матери на случай, если той что-нибудь нужно. Это рефлекс. Но комната пуста. Пусты все комнаты, кроме спальни Лавинии. Теперь у нее нет никаких забот: не нужно готовить овсяную кашу с медом, не нужно варить яйцо всмятку для Эмили, не нужно ходить на почту отправлять письма, которые сестра продолжала писать до последних дней жизни, по нескольку в неделю. Никто больше в ней не нуждается. Она медленно идет на кухню, надевает рабочий фартук, наливает воду в ведро, вооружается щеткой, флаконом жидкого мыла и принимается скоблить одну за другой ступеньки высокой лестницы, словно полируя клавиши огромного рояля. Порой она задается вопросом: а вдруг они сейчас все вместе. Отец, мать, сестра и племянник, может, они живут где-то высоко, в небесной обители? А если это так, кто приготовит им ужин?

Небо над верхушками деревьев из серого войлока. Лавиния мечтала бы натыкать туда булавок, чтобы все не распоролось, не распалось, надо успеть вскарабкаться по лестнице и поправить шитье. Каждый божий день она что-то мастерит или чинит. Она вышивает, вяжет, штопает, латает, кладет заплаты и даже выполняет мелкие столярные работы. После ужина она заканчивает шить чепчик для внука подруги юности, осталось только обвязать тесемкой. На кухне целый ящик комода забит обрывками лент, кусками кружев, мотками тесьмы. В отдельной коробке разрозненные пуговицы: медные, кожаные, железные, перламутровые, деревянные; в банке остатки ниток и ворсинки шерсти, некоторые из них такие короткие, что, роясь в этих сокровищах время от времени, Лавиния задается вопросом, могут ли они пригодиться, разве что пойдут на гнездо для дрозда, но она никогда ничего не выбрасывает. Обрезки ткани аккуратно сложены в большую картонную коробку, такое лоскутное одеяло. В другом ящике горсть ключей, она и сама не знает, какие замки ими открываются, но как можно выбросить ключ? Из свернутого мотка лент она выбирает бледно-желтую, длиной в две ладони. Она прекрасно подойдет к ярко-синей ткани, но один край слегка растрепался. Лавиния открывает второй ящик, где валяются огарки свечей, — она в буквальном смысле экономит на спичках. И на свечках. Совсем короткие огарки откладывает в отдельное ведерко, дожидается, пока их накопится побольше, растапливает воск, а потом делает фитили. Ей приходится сдерживать себя, а то она хранила бы и сгоревшие спички, сожалея о том, что их нельзя зажечь дважды. Она берет первый огарок, осторожно проводит основанием свечи по ниткам с краю, чтобы они не трепались дальше. Каждая вещь, какой бы она ни была маленькой, имеет свою пользу. Ничего никогда нельзя выбрасывать, это грех. Это не только расточительство, но и отсутствие изобретательности. Порой ей кажется, что весь дом держится благодаря этим странным разнородным остаткам, они каким-то странным образом являют некий строительный раствор. Избавь этот дом от обмылков, кусков мела, обрезков картона, отрезков ткани, огрызков карандашей, пустых пакетов из-под сахара и муки, останется лишь пустая раковина. Ничего удивительного, что сестра записывала стихи на обрывках конвертов и обертки. Нет ничего долговечнее остатков, они выжили и уцелели, когда все остальное исчезло. На подоконнике в блюдце с водой стебель сельдерея, лук-порей и три луковицы, зеленые, упрямые, они медленно пускают ростки в осеннюю стужу, движимые невидимой силой, которую она до конца не понимает. Может быть, это сила света, а может, сила какого-то непреложного закона овощей.

Вечером Лавиния обрывает с засохших стеблей цветки лаванды, и они мелкими благоухающими градинами падают на стол. Она берет несколько щепоток таких цветков и помещает в саше, сшитое из остатков яркого поплина в полоску, завязывает шнурком. Она делает это снова и снова, пока на столе не истает горка сухих цветов. Закончив работу, она рассовывает саше по шкафам и сундукам, наполняя ароматом белье, он отпугивает моль. По привычке она сделала слишком много. В большом доме половина шкафов теперь стоят пустыми, три четверти комнат закрыты. Она аккуратно высыпает содержимое лишних саше в миску, выносит в сад и в сумерках размашистым движением разбрасывает сиреневые цветы, словно зерна для птиц. Ничто не должно пропасть. Теперь еще несколько недель синицы будут пахнуть лавандой.

~

На кухне, которая до мелочей похожа на кухню в Хомстеде — большой деревянный навощенный стол, плита с шестью конфорками, медные кастрюли, подвешенные к потолку рядом с косичками чеснока и гирляндами шалфея, эстрагона, лавровым листом, — Эмили и Гилберт насыпают в котелок сахар-сырец, сахарозу, наливают патоку, добавляют немного воды, уксуса, кладут несколько кусочков сливочного масла. Они похожи на клоунов-кондитеров, в волосах и на кончике носа — мука. Смеясь, перемешивают все огромной деревянной ложкой. Смесь кипит и меняет цвет: из грязно-белой становится рыжей. Они снимают котелок с огня, добавляют немного белого порошка — должно быть, питьевую соду, — переливают содержимое в стеклянную миску и ненадолго оставляют. Потом берут кусок массы размером с грейпфрут, начинают ее размеренно растягивать и вытягивать, формируя длинные, все более и более тонкие и упругие волокна. Они сверкают у них в пальцах, и кленовый сироп становится похож на нити жидкого золота. Поскольку действо, которое наблюдает Лавиния, лишено запахов, она понимает, что это сон. Впрочем, если бы ее спросили, она бы ответила, что никогда не видит снов. По правде сказать, она совсем не верила в сны; это всего лишь выдумки, измышления, плоды воображения, свойственные умам более изобретательным, а возможно, более праздным, чем ее собственный. Она смутно подозревала, что некоторые люди утром придумывают сны, чтобы казаться более интересными. Что до нее, она была лишена воображения, но это не доставляло ей никаких неудобств. Зато она обладала рассудительностью, сметливостью, умела разговаривать с кошками, а из целой пирамиды дынь инстинктивно выбирала самую сочную и ароматную. Это вполне компенсировало недостаток воображения. Но вот уже несколько недель в снах к ней приходит сестра. В сущности, в этом нет ничего удивительного. Даже у мертвой Эмили воображения хватает на двоих.Куда бы она ни шла, призрак Эмили следует за ней, а порой и обгоняет. Ее полупрозрачная, просвечивающая сестра превратилась в самого живого из всех призраков. Лавиния так и не смогла решиться бросить в огонь гербарий, как велела ей поступить с личными бумагами Эмили. Но переворачивая страницы, на которых покоятся увядшие цветы, она прекрасно понимает, что проникла в тайну мертвой сестры глубже, чем если бы прочла ее дневник. Ей кажется, что она вскрыла живот, и там, где у прочих смертных находятся внутренние органы, сердце, легкие, печень, она обнаружила красный пион.

~

Утром, при пробуждении, Лавиния осознает, что у нее давно нет месячных. Она пытается вспомнить, когда они были в последний раз. В мае? Или в июне? Когда она убрала свое тряпье? Она не знает. Этот клубок плоти в ее чреве, что каждый месяц формировался, разрушался и потом истекал у нее между ног, этот теплый поток иссяк. У нее нет и больше не будет детей. Она произносит эти слова вслух: «У меня нет и больше не будет детей», силясь осознать эту фразу, в которой сошлись настоящее и будущее, — возможно, столкнувшись, они уничтожают друг друга? Она хватает Джинжер, что трется возле ее ног, подносит к лицу и утыкается носом в мягкую шерстку. О чем обычно сожалеют люди? Если Лавиния о чем-то и сожалеет, то лишь о том, что у нее мало кошек.Сьюзен давно питает недоверие к книгам, словно предчувствуя: если бы люди не умирали, то и не писали бы. Книги — знак смерти, как маяк, предупреждающий о рифе. И в том и в другом случае это свет, без которого хотелось бы обойтись. На бледных страницах томов, обтянутых шкурой животных, мертвые говорят с живыми — и с другими мертвыми. Книги — это призраки. Письма стоят не многим больше, ведь они знаменуют отсутствие тех, кого любишь. Даже самые прекрасные, самые нежные и самые волнующие беспрестанно нашептывают: меня здесь нет.

Письма и стихи Эмили тянут Сьюзен в разные стороны: в сторону света и в сторону тьмы, они заставляют чувствовать тоску по любви, которой больше нет, а возможно, никогда и не было. Ибо по прошествии пятидесяти лет она знает: бесполезно искать идеал в путешествиях, в книгах, в вере, в морфине, в объятиях тех, кого любишь, или в звездном небе, как этот несчастный Дэвид, его можно найти лишь в смерти. Порой по утрам, открывая глаза, она чувствует такую усталость, что ей кажется, будто она сделана из того же дерева, что ее кровать.

Народная мудрость гласит: время лечит и в конце концов скорбь становится не такой острой. Это ложь, думает Сьюзен, ей сказали неправду. Совсем наоборот — каждое утро лишь усугубляет горе, обостряет потерю, дыра в груди становится все глубже, и она в любой момент может упасть в эту пропасть. Она носит траур не только по Эмили и Гилберту. Она оплакивает свою молодость, свою наполовину истекшую жизнь, отчасти разочаровавшую ее, сокрушается о приближающейся зиме, а ведь она только-только начала привыкать к осени. Съежившаяся, свернувшаяся клубком в кресле, она достигла того возраста, когда человек начинает уменьшаться. Она смотрит на дверную раму, где каждое первое января они с Остином делали зарубки, отмечая рост детей: вот Эдвард, который давно ее перерос, Марта, уже почти женщина, Гилберт, чей рост навсегда остановился на уровне ее сердца. Сьюзен уверена, что если бы она тогда догадалась измерять и свой рост, сейчас зарубки пошли бы вниз, вычитая то, чего она лишилась.

~

Проходят дни, недели. Сьюзен ничего не делает, Лавиния теряет терпение, приходит к ней, убеждается, что дело не двигается, уходит каждый раз разочарованная и слегка раздраженная. Наконец, как-то утром, когда они обе сидят в гостиной Эвергринса, Сьюзен признается: — У меня не получается. — Что не получается? — спрашивает Лавиния. — Ничего. Она обводит рукой все, что ее окружает: гостиную с роялем, книгами, весь дом, сад, что обступает все это: и ее, и гостиную, и дом, потом город, расстилающийся вокруг, мир за его пределами, — все напрасно, эксцентрические круги пустоты расходятся все дальше и дальше. Сьюзен знает, что не стоит и пытаться рассказывать Лавинии про бездонную дыру в ее груди, которая забрала все самое дорогое, хрупкое и самое живое. Она по-прежнему встает по утрам, завтракает, иногда даже смеется, но сердце умерло прежде нее самой. Оно покоится под землей на кладбище, а она считает дни, когда сможет с ним воссоединиться. Однако слова сами вылетают у нее изо рта, они падают, словно мелкие камешки: — Я встаю по утрам, и моя первая мысль о нем, о Гилберте, он следует за мной, или я за ним, целый день, я разговариваю с ним вслух, спрашиваю, что приготовить на обед, нужно ли ему что-нибудь, может, он хочет, чтобы я ему почитала, вечером перед сном я молюсь, чтобы увидеть его во сне. Голос дрожит. Лавинии хочется обнять невестку, но она знает, что та отодвинется. Боль сделала ее слишком хрупкой для любых прикосновений. Стоит до нее дотронуться, она разлетится на осколки. Сьюзен отводит взгляд от Лавинии, отвернувшись к окну, продолжает, словно разговаривая сама с собой: — Наверное, ему сейчас так холодно. Вот уже несколько дней я не могу думать ни о чем другом. Ночью заморозки, по утрам иней, а у него всегда мерзли ноги, перед сном я подкладывала ему в кровать грелку. Лавиния собирает в охапку стихи Эмили, которым не удалось согреть Сьюзен.Когда на следующий день она возвращается, чтобы забрать то, что осталось, Сьюзен отказывается ее впускать. Так проходит день, два, неделя. Через закрытую дверь она объясняет, растолковывает, обхаживает, она даже привлекает Остина, чтобы тот попытался убедить Сьюзен отдать оставшиеся рукописи, все напрасно. Сьюзен не хочет терять Эмили во второй раз. Лавиния задается вопросом, похожи ли стихи на игральные карты и непременно ли нужно собрать всю колоду, чтобы сошелся пасьянс. Стоя перед закрытой дверью на десятый день, она, по зрелом размышлении, решает, что это неважно, пусть карт не хватает: к черту пасьянс, можно просто построить домик.

~

Лавиния достает вязальные спицы, самую тонкую нить, какую только могла найти, шерсть ягненка с длинными шелковистыми волокнами, и принимается за работу. В течение трех дней ее спицы постукивают, как стрелки на часах. Видя, как из клубка шерсти создается творение, она испытывает счастье скульптора, который наблюдает за тем, как из куска дерева возникают птица, лошадь, лицо, таившиеся там с незапамятных времен. Она аккуратно разматывает нить, быстро соединяя петли, словно читая книгу, в которой каждое слово на своем месте и в то же время неясно. Каждая такая петля словно отнята у хаоса и уродства, это звено цепи, связывающей живых и мертвых.В воскресенье на кладбище она, недолго постояв у памятника Эмили, сворачивает на узкую тропинку, ведущую к могиле Гилберта, и кладет на землю шапочку, шарф, пару митенок, которые связала, чтобы ему было тепло ноябрьскими ночами.

Милисента, которая любит все книги без исключения, отдает предпочтение атласам. Она с удовольствием скользит пальцем по раскрытым страницам, обводя извилистые линии — границы между странами, водные пути больших и малых рек. Дэвид показывает ей путь, который проделал, чтобы присутствовать при последнем солнечном затмении, — а это почти половина планеты. Она смотрит на пузатую глыбу Бразилии, страны огня, сверкающей на солнце, на тонкую полоску Чили, продолговатую, как перец, название которого носит, Аргентину, которая в ее представлении сделана из серебра, аргентума, где на деревьях растут монеты, а в реках течет серебристая вода, на Эквадор, названный так в честь тонкой линии, опоясывающей планету. Она вполголоса повторяет названия городов, напоминающие имена сказочных персонажей: гигант Монтевидео, карлик Киото, отъявленная кокетка Кордова, монахиня Росарио, неотразимая красавица Асунсьон, в которую все влюблены, но она смотрит лишь на Ориона, который где-то высоко в небе охотится за невидимой дичью. Но больше всего ей нравятся бесконечные синие пространства, разделяющие континенты. Кажется, будто земли лежат прямо на воде, как детали огромного пазла на столе. На этих океанских просторах, покрывающих половину глобуса, ни одного города, ни одной надписи. Их чудеса невидимы, они еще не открыты путешественниками-мореплавателями, они раскинулись в этом пространстве между названиями на карте. А ее любимая территория расположена на самом краю длинного языка Латинской Америки, она называется Terra del Fuego, Огненная Земля, она представляет себе этот архипелаг как страну, пылающую днем и ночью под солнцем, луной, солнечными и лунными затмениями.

Она хотела бы совершить кругосветное путешествие, как ее отец, объездивший всю планету в погоне за кометами, с той лишь разницей, что взгляд ее будет обращен не к небу, а на землю, по которой ступают ноги. Она собирала бы по экземпляру каждого растения, пусть даже самого скудного, у которого нет цветов, а только колючки, давала бы им названия, вклеивала бы в гербарий, который начала собирать прошлым летом и который по-прежнему безнадежно пуст, потому что в их саду не растет ничего, только розы и кусты сирени. Она сделала бы себе еще один каталог, каждый день брала бы горсть земли и ссыпала ее в небольшую банку, указывая дату и соответствующее место, — ведь многие коллекционируют мертвых бабочек, монеты или марки, которые вообще никогда не были живыми. Эту землю она рассматривала бы в микроскоп, если бы немного повезло, то нашла бы пепел потухших вулканов или остатки древних ледниковых отложений, песок давно исчезнувших рек, ракушки улиток, принесенных сюда из высохших морей, звездную пыль, из которой, как уверяет отец, состоит Земля. Чтобы коллекции были полными, ей останется лишь понять, как сделать гербарий из капель дождя и снежинок.

~

Девочка лежит уже целый час, а заснуть все не удается. Дэвид, поднявшийся за книгой, слышит, как она ворочается под одеялом. Он приоткрывает дверь. По полу скользит пепельный луч. — Если не спишь, может, пойдем подышим воздухом? Она не говорит ни да ни нет, спрыгивает с кровати, набрасывает на плечи шаль, просовывает ноги в тапки и, когда они выходят в сад, пытается приноровить свои маленькие шажки к широким шагам отца. Стоит непроглядная ночь, но Милисента не боится темноты. — А ты знала, — спрашивает Дэвид, — что некоторые звезды, которые мы видим, погасли уже много лет и даже веков назад? Милисента недоуменно смотрит на него, не понимая, стоит ли верить. Он объясняет: — Их свет идет до нас так долго, что звезда давно умерла, а мы все еще ее видим. — Венера? — обеспокоенно спрашивает девочка. — Нет. Венера — это планета. Она не может погаснуть, потому что никогда не горела. — А как узнать, какие из них умерли? — спрашивает Милисента. — Этого знать нельзя, — признает он и пытается объяснить, чтобы она поняла: — Это звезды-призраки. Она с серьезным видом соглашается. Она сама сейчас, в белой ночной рубашке, с растрепанными волосами и темными блестящими глазами, похожа на маленького, упавшего с неба призрака.Вот уже несколько месяцев я — Милисента, Мейбел, Сьюзен, Лавиния. Это может означать две вещи: или я следую за ними, или я в каком-то смысле существую в каждой из них четырех. А возможно, и то и другое сразу. В каждую из них я вложила то, что знаю, во что верю, чего боюсь и чего избегаю, затем, как четыре страны света, я положила их на розу ветров, надеясь, что кто-нибудь из них укажет мне путь. Но вместо того чтобы послушно оставаться там, где я их оставила, они начали перемещаться, сначала незаметно, потом немного увереннее, то отдаляясь друг от друга, то приближаясь, этого танца я не заказывала, я еще не знаю его музыки. Но меня утешает то, что они слышат ее раньше меня: значит, они живые. Какой выбрать путь — вот вопрос, который никогда не задала бы себе Эмили, она прекрасно знала, куда идти: никуда. Она уже пришла. Она никогда не уходила.

Когда Лавиния видит синичку, она думает о живой сестре. Когда в ветках сикомора она замечает красный отблеск птицы-кардинала, она видит живую сестру. Глядя, как суетятся поползни, наблюдая за скворцом на крыше, слыша, как воркуют голуби, каркают вороны, любуясь, как переливается разными цветами скворец, Лавиния вспоминает Эмили. Все пернатые создания напоминают ей о сестре — кроме, наверное, кур.

~

Между Рождеством и Новым годом сразу пополудни косые солнечные лучи пронзают кроны деревьев во дворе, превращая в причудливый витраж немногие оставшиеся на ветках листья. Лавиния думает, что стихи ее умершей сестры тоже не что иное, как пронзенные светом листья. Стоя в саду среди плетей кабачков и тыкв, почти занесенных снегом, она поднимает голову, стараясь, не щуря глаз, разглядеть в лазури белое солнце. Свет ослепляет ее, причиняя неясную боль. Он просверливает отверстие в ее глазу, проникая до самых глубин черепной коробки. По щекам текут слезы, а она даже не смаргивает. Перед глазами начинают танцевать черные точки, их все больше и больше, они увеличиваются в размерах. Они перекрывают все поле зрения, подобно тому как чернильные кляксы, растекаясь, сливаются в одно большое пятно. На какое-то мгновение ей кажется, что она ослепла, — а это значит, что она начнет наконец видеть. Когда она закрывает глаза, эта другая темнота представляется ей свежей водой. Если избыток света ослепляет, что происходит, когда страдаешь от избытка любви? Она возвращается, растягивается на кровати, и кошки тут же ложатся подле нее, свернувшись клубком. Они подходят по одной, грациозной походкой, заваливаются набок и начинают мурлыкать в унисон: Джинжер в подколенных впадинах, Шоколадка, облюбовавшая изгиб плеча, и Перчинка, привалившаяся к пояснице. Ее собственное тело заканчивается там, где начинается их нежная шерстка. Если бы все они встали одновременно, она бы рассыпалась, распалась на осколки и уже не смогла бы подняться. Она бы так и осталась там, груда плоти с вывихнутыми руками и ногами, кукла-марионетка в коробке, которая ждет, когда ее наконец соберут. В самые холодные зимние дни именно кошачье тепло делает из нее единое целое.~

Время от времени Лавиния достает гербарий Эмили из большой картонной папки и начинает его перелистывать, словно настоящую книгу, задерживаясь всегда на одних и тех же страницах, чтобы полюбоваться хрупкой гармонией композиции, тонкими стебельками, окраской, которая уже начинает блекнуть, между тем как абрис цветка как будто проступает четче. Больше всего она очарована белыми цветами. Сестра обладала замечательным даром: в застывшей вечности найти место живому. Когда-то Лавиния завидовала этому дару, которым восхищались все, кого Эмили одаривала своими стихами, письмами или остроумными ответами, быстрыми, словно стрелы. Закрыв и убрав гербарий, она спускается в кухню, по пути берет из холодной комнаты банку, в которой вот уже два десятка лет томится закваска. Добавляет немного воды, ложку муки, перемешивает и вновь выносит банку на холод. Позже она вернется, чтобы приготовить хлеб на завтра. Она ни на секунду не задумывается об этом чуде, равном или даже превосходящем чудо Эмили: ей тоже удается создать живое из мертвых вещей.~

В начале января, захватив стихи, Лавиния отправляется к тому, кого Эмили в письмах называла учителем. Томас Хиггинсон, чуть приподнимаясь, приветствует ее. Писатель, журналист, литературный критик, убежденный борец против рабства, человек во всех смыслах замечательный, к тому же приятной внешности. Его кабинет похож на кабинет отца в доме Эмили: отделанные панелями красного дерева стены, сплошь заставленные книжными шкафами, единственное окно, в котором видно застывшее дерево, словно картина в рамке, монументальный письменный стол, будто извещающий посетителей о величии миссии, которой посвятил себя хозяин. Именно на него Лавиния решительно ставит принесенный с собой саквояж. Кустистые брови Хиггинсона ползут вверх от изумления. Она между тем развязывает ремни, долго возится с узлами, приподнимает клапан. Внутри вперемешку лежат десятки, сотни листков, обрывков оберточной бумаги, куски конвертов, надписанные хорошо ему знакомым почерком. На мгновение у него перехватывает дыхание. — Моя сестра оставила много стихов. — Лавиния приступает прямо к делу. Чтобы вновь начать дышать, ему требуется изрядное усилие, он берет в руки листок, затем еще один, лихорадочно пытается разобрать какие-то слова. Это даже не стихотворение, не совсем стихотворение, какой-то набросок, что-то вроде смутной тени, воспоминания или предвестника стихотворения. На другом листке — одна-единственная стихотворная строка с зачеркнутым посередине словом, а внизу список каких-то терминов, которые вроде бы синонимы, а вроде и нет. После долгих лет знакомства через письма он наконец ощущает, что вошел в комнату Эмили Дикинсон. — Я бы хотела их напечатать, — продолжает Лавиния. Он качает головой, берет очередной обрывок бумаги, читает строчку из семи слов, затем берет другой, на котором целая стихотворная строфа — но действительно ли это строфа, если четыре строки разной длины и не рифмуются? Он овладевает собой. — Мадам… — начинает он, а затем: — Лавиния, я могу называть вас Лавинией? Если ему угодно, пусть называет ее хоть Эсмеральдой, она просто хочет, чтобы он напечатал стихи сестры. Он, который располагает почти магической властью — сделать из них книгу. — Дорогая Лавиния, эти… эти записи не могут быть напечатаны в их… нынешнем состоянии. Впрочем, стихи ли это? (При этих словах он встряхивает обрывок бумаги с тремя строчками, причем последняя почти неразличима.) В любом случае их нужно разобрать, переписать, напечатать, проверить, отредактировать, исправить, и все это требует немало терпения, усидчивости, тщательной кропотливой работы. Вы же осведомлены о моих служебных обязанностях, чтобы довести всю эту работу до конца, потребуются месяцы, а то и годы. Внезапно ему словно что-то приходит в голову, и он начинает размышлять вслух. — …разве что… разве что вы, возможно, найдете кого-нибудь, кто согласится выполнить эту предварительную работу, в таком случае я с удовольствием представлю рукопись издателю. Я знаком со многими, кто по моей рекомендации могут согласиться этим заняться, ведь вам известно, что я пользуюсь определенной репутацией в нашем маленьком книжном мирке… Его улыбка словно опровергает ложную скромность, которая, как отмечает Лавиния, ему идет, как дикобразу цилиндр. Она резко закрывает картонный саквояж, прощается и уходит, унося книгу сестры, состоящую из тысячи отрывков.Вернувшись в Хомстед, она поднимается в комнату Эмили и кладет саквояж на кровать. Она не понимает, что делать дальше, но внезапно ей в голову приходит мысль сделать то, чего она не делала многие годы, — спросить совета у Остина. Из всего семейства Дикинсон остались только они. Эти стихи — дар или гнет — разве не принадлежат ему так же, как и ей?

— А он сам кого-нибудь предложил? — спрашивает Мейбел у Остина несколькими часами спустя, когда брат и сестра уже поговорили. Они шагают рядом на расстоянии метра, как того требуют приличия, но время от времени Остин протягивает руку чуть в сторону и вперед. Мейбел кладет свою крошечную ладонь в его большую руку и тут же забирает обратно, птицу спугнули, и она улетела. — Нет, вряд ли. И знаешь, чтобы как следует выполнить такую работу, идеального исполнителя найти нелегко. — Ты прав, — кивает в ответ Мейбел, впрочем, она всегда с ним соглашается. — И притом нужен кто-то, кто хотя бы немного знал нашу дорогую Эмили… — Именно. — Но просто знать мало. Нужно, чтобы этот человек обладал еще и незаурядным литературным даром. — То-то и оно. — Может быть, какой-нибудь профессор, или издатель, или критик… — Почему бы и нет? — А может, лучше кто-то, у кого, напротив, нет сейчас служебных обязанностей и кто мог бы полностью посвятить себя этой серьезной работе. Тебе не кажется? — Ну да. Именно это он мог бы втолковать Лавинии, если бы тогда было время. Теперь в голове у него прояснилось. В самом деле, если необходимо привести мысли в порядок, нет ничего лучше ходьбы. — Но кто же, кто в Амхерсте мог бы за это взяться? — спрашивает Мейбел. — Да, кто? Мейбел размышляет вслух. — У издателей и профессоров времени не будет, ты прав… Но тогда… может быть… какая-нибудь женщина? Остин вздрагивает, но не произносит ни слова. Их прогулка подходит к концу. Они должны распрощаться до вечера, он вновь постучится в ее дверь, когда Милисента уснет (Дэвид дежурит в обсерватории), так сказать, на десерт, насладиться кусочком неба после ужина, как изящно выразилась она однажды. Если он не сможет сдержаться, то сразу же расцелует ее розовые и нежные, будто персик, щеки, вишневые губы, пахнущие мускатным орехом волосы. — Я не сомневаюсь, что ты найдешь решение, — добавляет Мейбел, всматриваясь в лицо Остина глазами орехового цвета. Порой решение самых запутанных проблем находится прямо у нас под носом. Она стремительно удаляется, через несколько метров оборачивается, уверенная, что он по-прежнему смотрит ей вслед. Так оно и есть.

Остин возвращается в Эвергринс за полночь. Толкает входную дверь и на цыпочках поднимается по лестнице, стараясь не разбудить супругу и детей. Раздевается, умывается, сожалея о том, что вместе с водой смывается аромат любимой женщины, затем проскальзывает под одеяло с книгой. Проходит почти час, прежде чем он гасит лампу. Еще больше времени ему нужно, чтобы пришел сон, он ворочается, силясь отыскать удобное положение, чтобы не затекали ноги. Его раздражает эта история со стихами Эмили, ему кажется, что решение близко, но оно ускользает, стоит к нему приблизиться. Лицо Мейбел, ее тонкий силуэт, задорная улыбка стоят у него перед глазами, мешая сосредоточиться, и он вяло пытается прогнать эти видения, чтобы задуматься над проблемой, которую необходимо решить. Наконец два лица, Эмили и Мейбел, сливаются перед его взором, как две незнакомки, что случайно встречаются в зале ожидания на вокзале, и их столкновение вдруг высекает искру: ну конечно же, стихи Эмили нужно отдать Мейбел.

Когда Лавиния впервые пересекает порог дома Мейбел, она чувствует себя не то чтобы оробевшей, но ей слегка не по себе, ей кажется, будто она проникла в чужое государство, чьи нравы и обычаи ей неведомы. Гостиная, не слишком просторная, обставлена оригинально и со вкусом. Мейбел своими нежными ручками наливает чай, и делает это изящно и грациозно, как и все остальное. Лавиния вертится на шелковом диванном покрывале, расшитом золотыми и красными цветами. — Это вы сами расписали? — спрашивает она у молодой женщины. Когда-то восхищенный Остин рассказывал ей, что Мейбел иногда вручную расписывает материю такими красивыми узорами, будто это ткани из лондонского магазина «Либерти и Ко». Мейбел звонко смеется: — Ну что вы, нет, конечно! Мне потребовалось бы много месяцев! Я довольствуюсь куда более скромными задачами: иногда расписываю платки, шарфы, время от времени рубашки… Лавиния кивает. Чай просто великолепен: горячий, но не обжигающий, слегка пряный на вкус, с цветочным ароматом. Она осматривается: гравюры, безделушки, глобус на вращающейся подставке, в центре комнаты — большой персидский ковер. В застекленном шкафу — разные природные диковинки: черепаший панцирь с яркой окраской, страусиное яйцо, жеода с серой пористой поверхностью и блестящей полостью, а еще странная продолговатая штука с бледной окраской, состоящая, кажется, из десятка тонких колец, разделенных равными промежутками. Мейбел проследила за ее взглядом. — Это скелет змеи, — объясняет она, прежде чем гостья успевает задать вопрос. Лавиния кивает, будто перед ней самая что ни на есть обычная вещь, отпивает еще глоток чая и приступает наконец к делу: — Вы, наверное, знаете, что уже несколько месяцев я собираю стихи Эмили, чтобы можно было издать книгу. Мейбел молча кивает, ее напряженное внима-ние почти осязаемо. — По правде сказать, работа продвигается не так быстро, как мне бы хотелось… Она не решается упомянуть о Сьюзен, это было бы бестактно, к тому же та не смогла помочь: вот уже несколько недель она только и делает, что перебирает и перечитывает листочки, оставленные ей Лавинией, словно Эмили спрятала там какую-то тайну и взять ее можно лишь измором. Мейбел снова кивает. Она уже знает от Остина, что работа не продвигается. Она улыбается Лавинии, побуждая ее продолжать. А та, похоже, и сама не понимает, что пришла просить: то ли совета, то ли помощи, то ли просто мнения со стороны. Лавиния бормочет: — Да, в общем… Я бы хотела… Мы попытались… Мне кажется, что… Не в силах больше сдерживаться, Мейбел ее перебивает: — Ну конечно, Лавиния, я была бы счастлива, счастлива взять на себя работу по подготовке книги к изданию. Итак, дело сделано. Лавинии даже не пришлось задавать вопросы. Ей хочется сделать еще глоток чая, но он уже остыл, и все ароматы рассеялись, такое ощущение, что пьешь прохладную водичку.

Мейбел всегда мечтала написать книгу. Она пробовала себя в жанрах, которым, как правило, отдают предпочтение юные девушки: стишки по случаю, поздравительные письма, небольшие тексты, воспевающие красоты природы, которая, к сожалению, у нее самой не вызывала никаких эмоций, суматоху города она предпочитала убийственному деревенскому покою. Она сочиняла одноактные пьески, куплеты, песенки. Она даже написала несколько рецензий на романы и поэтические сборники, два-три доклада по некоторым философским вопросам, интересующим ее, поскольку позволяли проявить тонкость и изящество ума. Увы! Все эти попытки отнюдь не утолили ее интеллектуального голода. Результат никак не отражал тех талантов, которые она в себе ощущала, но которые иссякали и гасли, стоило ей изложить слова на бумаге. Она не могла подобрать нужный ей инструмент.

Когда она родилась, феи склонились над колыбелью, осыпая ее всевозможными дарами: она получила красивые черты лица, живость ума, сообразительность и находчивость, чистый голос и пальцы, способные живо пробегать по клавишам, любознательность, веру в свои силы, бархатный взгляд, сводящий мужчин с ума, тонкую талию и легкую походку — все, что позволяет блистать в свете и скучать в одиночестве, а еще — дыру в груди, которую нечем было заполнить.

Эмили была звездой, которая горела одна у себя в комнате. Мейбел воспламеняется и гаснет сотню раз на дню, словно свеча, которую зажигают и тут же задувают и от которой нет никакого иного света, кроме отблеска в глазах других. И чем шире взгляд, тем величественней этот отблеск. В письме Дэвиду, посланному за год до свадьбы, она писала: «Ты полагаешь, что я буду довольна собой, когда стану выдающимся музыкантом, или талантливым художником, или блестящей студенткой, изучающей французский, немецкий, латинский или греческий, или астрономом, ботаником, орнитологом, специалистом по мифологии, или доктором филологических наук?» На этот вопрос, содержащиймножество допущений, можно было дать лишь один простой ответ: нет.