Утопия на марше. История Коминтерна в лицах [Александр Юрьевич Ватлин] (fb2) читать онлайн

[Настройки текста] [Cбросить фильтры]

[Оглавление]

Александр Ватлин Утопия на марше. История Коминтерна в лицах

Научный консультант серии «Страницы советской и российской истории» А. К. Сорокин

© Ватлин А. Ю., 2023 © Фонд поддержки социальных исследований, 2023 © Российский государственный архив социально-политической истории, иллюстрации, 2023 © Политическая энциклопедия, 2023

Ведущий редактор Е. Д. Щепалова Верстка Т. Т. Богданова Корректор Е. А. Кочанова

* * *

Введение

ХХ век вошел в историю как «эпоха крайностей»[1], когда вовлеченные в политику массы, ведомые харизматическими вождями, лихорадочно искали пути к светлому будущему, которое могло бы перечеркнуть омерзительное настоящее. Согласно радикальным идеологиям освобождения, такие пути могли открыться лишь после того, как будут разрушены все основы привычного мира, его общественно-политические и морально-психологические устои. Одним из самых ярких проявлений подобного нетерпения стала советская эпоха в истории России, соединившая в себе крайности массовой мобилизации и жестокой диктатуры, невиданных темпов экономического роста и колоссальных жертв, лежавших в их основе. Идейным стержнем всех семидесяти лет советской власти выступала теория исторического материализма, согласно которой люди, накапливая опыт и совершенствуя орудия труда, перебирались со ступеньки на ступеньку общественно-экономических формаций, каждая из которых имела свой неповторимый облик. Немецкий философ Карл Маркс, разработавший эту теорию в середине XIX века, был уверен в том, что время, в которое он жил, являло собой начало конца капиталистического способа производства, обострившего до крайности общественное неравенство. Простые люди видели, что их труд оборачивается невиданной роскошью, но не для них самих, а для кучки богачей, которые заправляли и парламентскими фракциями, и политическими партиями. Сторонники марксизма утверждали, что экономика частного предпринимательства и буржуазное государство стали тормозом социального прогресса, порождая не только безысходность и нищету социальных низов, но и войны, националистическую гордыню и закабаление целых народов. Однако вместе с мощью передовых европейских держав вырос и могильщик капитализма — пролетариат, т. е. люди наемного труда, которым суждено опрокинуть ненавистную систему. Первой пробой сил стали европейские революции середины ХIХ века, в которых «синеблузые» выступили со своими собственными требованиями и лозунгами. Образ женщины с красным знаменем в руках, ведущей парижан на баррикады, стал символом новой эпохи. То, что раньше казалось досужей утопией, вроде «государства Солнца», превратилось в программу левых радикалов, требовавших немедленной отмены частной собственности и полного искоренения «буржуев», а значит — считавших себя коммунистами. Перетолковывая Евангелие, «Коммунистический манифест» Маркса и Энгельса бросал вызов уходившей эпохе: «Пролетариям нечего… терять, кроме своих цепей. Приобретут же они весь мир»[2]. Этот мир, в котором не будет насилия и бедности, алчных торговцев и кровожадных эксплуататоров, весьма напоминал обыденные представления о рае, перенося его с небес на землю. Но ворота в этот мир не открывались сами по себе — рабочим всех стран следовало совместными усилиями свергнуть господство капиталистов, установить собственную диктатуру и взяться за строительство высшей из возможных ступеней человеческого прогресса, которая называлась коммунизмом. Примерно так растолковывали теорию Маркса ее сторонники, выступая в роли апостолов одной из первых политических религий. Рабочие кружки в разных европейских странах, напоминавшие общины первых христиан, росли и превращались в массовые пролетарские партии, которые открыто заявляли о том, что рано или поздно низвергнут основы буржуазного общества. Презрение его верхушки, запреты властей и полицейские репрессии не смогли остановить рост сторонников и влияния новой политической силы. Национализму, согласно которому правящим кругам великих держав разрешалось угнетать в повиновении этнические меньшинства внутри страны и колониальные народы на мировой периферии, марксистское крыло рабочего движения противопоставило лозунг «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» Он подразумевал, что для трудящихся, которым нечего терять, кроме своих цепей, освобождение от гнета возможно только во всемирном масштабе, в результате революции, которая разразится сразу во всех ключевых государствах Европы. При активном содействии теоретиков и практиков революции 1848–1849 годов, которая подобно степному пожару перекидывалась с одной страны на другую, — Карла Маркса, с одной стороны, и Михаила Бакунина — с другой, в 1864 году в Лондоне было основано Международное товарищество рабочих, вошедшее в историю как Первый Интернационал. Его создатели поставили своей задачей объединение рабочего движения различных стран, но вскоре из-за конфликтов между социалистами и анархистами Интернационал прекратил свое существование. Сказался и печальный опыт Парижской коммуны 1871 года — революционеры, «штурмовавшие небо», смогли на несколько недель овладеть лишь французской столицей. Пролитая кровь сплотила радикальное крыло социалистов, и во Втором Интернационале, создание которого было провозглашено в 1889 году, уже безоговорочно доминировали марксистские идеи, которым поклонялись массовые рабочие партии, как правило, называвшие себя социал-демократическими. Анархистам не удалось создать столь же влиятельное политическое движение, хотя они обладали сильными позициями в европейских и американских профсоюзах. На рубеже XIX–XX веков лидеры социалистических рабочих партий заняли парламентские скамьи и даже министерские кресла, игнорировать их требования не мог ни один государственный деятель, будь то германский канцлер или британский премьер-министр. Погрузившись в рутину политической борьбы в своих странах, они продолжали считать себя марксистами, отдавая должное конечной цели своего движения, провозглашенной более полувека назад. Однако и сам коммунизм, и мировая пролетарская революция не выдерживали сопоставления с ходом реальной жизни, постепенно превращаясь в «красивую сказку»[3], которая сплачивала сторонников той или иной рабочей партии, но не находила никакого отражения в ее повседневной политической деятельности.

Первая мировая война сорвала благопристойные покрывала и с империалистических устремлений правящих верхов европейских держав, и с пацифистских клятв лидеров Второго Интернационала. Рабочие партии поддержали военные программы правительств своих стран, расколовшись по линии двух противоборствующих коалиций. Лозунг превращения мировой империалистической войны в гражданскую оказался таким же пустым звуком, как и обещания международной рабочей стачки в ответ на всеобщую мобилизацию. Потребовались годы военных лишений и гибель миллионов людей, одетых в солдатские шинели, разрушение материальных основ цивилизации и погружение в «новое средневековье» для того, чтобы свести на нет патриотический подъем, охвативший европейский континент в августе 1914 года. Этот подъем, или точнее националистический угар, заглушил голоса немногих радикальных социалистов, которые продолжали настаивать на исполнении решений предвоенных конгрессов Второго Интернационала. Многие из них нашли приют в нейтральной Швейцарии, которая и до начала Первой мировой войны предоставляла убежище политическим эмигрантам. Там уже около десяти лет проживал В. И. Ленин, считавшийся одним из самых непримиримых марксистских «ортодоксов» и сплотивший вокруг себя ту часть Российской социал-демократической рабочей партии (РСДРП), которая называла себя большевиками. Именно эта фракция в ходе революции 1917 года разрушила ее демократическую перспективу, а затем захватила и отстояла собственную власть на просторах бывшей Российской империи. Большевики воспринимали себя как продолжателей дела легендарных героев прошлого, считая, что им впервые в истории выпала честь осуществить предначертанную Марксом «диктатуру пролетариата», сохранить и перенести в остальные европейские страны зародившуюся на их родине искру мировой пролетарской революции. Здесь заканчивается краткая предыстория этой книги и начинается рассказ об одной из самых таинственных организаций прошедшего века — Третьем, или Коммунистическом, Интернационале. Его учредительный конгресс, созванный в марте 1919 года на пике российской Гражданской войны, являлся ее следствием и подобием. Подготовленный Львом Троцким манифест новой организации утверждал, что империализм привел к концу эпохи национальных государств и революций. Следовательно, и гражданская война, через которую придется пройти пролетариату для завоевания власти, с железной необходимостью будет вестись в мировом масштабе[4].

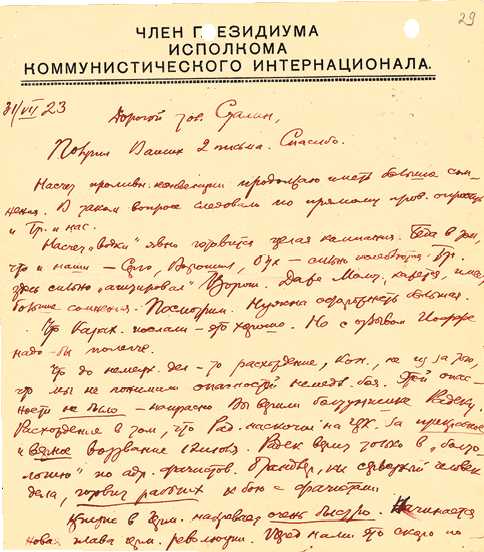

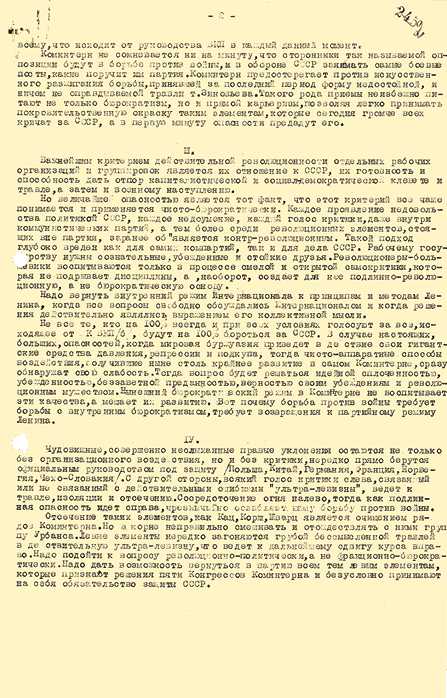

Подписи делегатов конгресса на Манифесте к пролетариям всего мира

6 марта 1919

[РГАСПИ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 8844. Л. 1]

Подписи делегатов конгресса на Манифесте к пролетариям всего мира

6 марта 1919

[РГАСПИ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 8844. Л. 1]

Антураж конгресса в полной мере соответствовал воинственным установкам большевиков. Он проходил в Кремле, который после переезда в Москву советского правительства превратился в военную крепость, недоступную простым смертным. В бывшем здании Сената, где когда-то размещались судебные учреждения Российской империи, собралось всего несколько десятков человек, которые должны были символизировать всемирный масштаб создаваемого движения. Три четверти из них представляли партию большевиков, которая теперь называлась Российской коммунистической — РКП(б). «Настоящих» иностранцев было только двое — Гуго Эберлейн из Германии и Карл Штейнгард из Австрии, остальные — эмигранты, по тем или иным причинам оказавшиеся на тот момент в столице Советской России. Представителей угнетенных народов нашли в соответствующих отделах Наркомата по делам национальностей, руководитель которого И. В. Сталин срочно выписал им мандаты[5]. Фантасмагоричность дополняло то, что мероприятие, первоначально закрытое для советской прессы, происходило в нетопленном главном зале уголовной палаты, названном по имени героини одного из самых громких процессов прошлого века «Митрофаньевский». Пройдет ровно двадцать лет, и на третьем из сталинских показательных процессов один из героев этой книги, Н. И. Бухарин, заявит, что готов предстать только перед «судом истории».

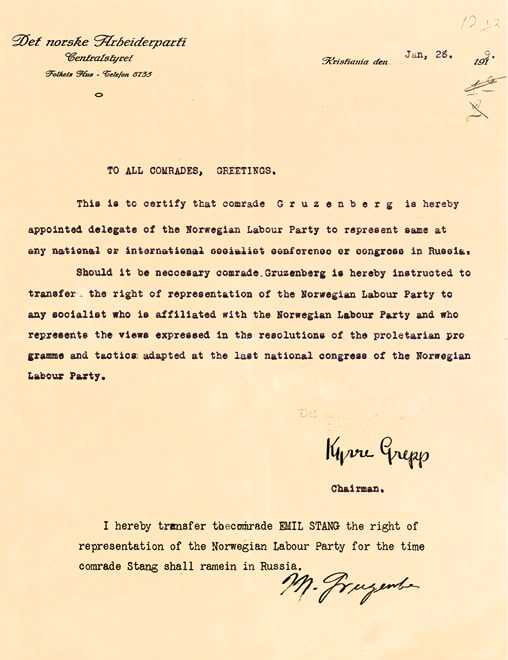

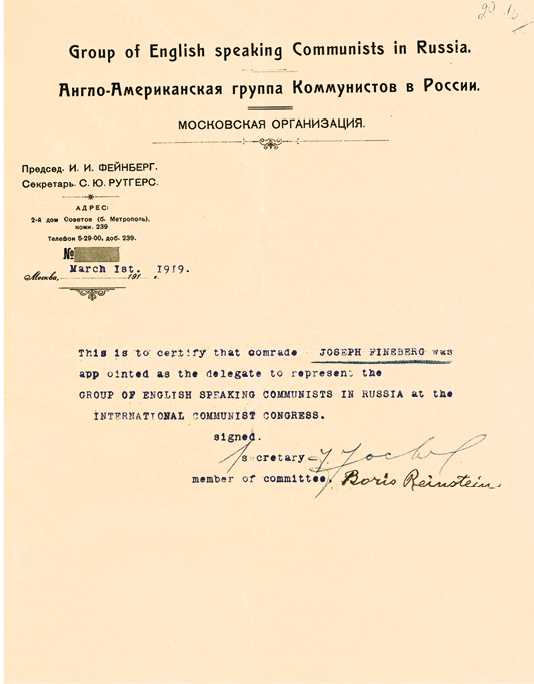

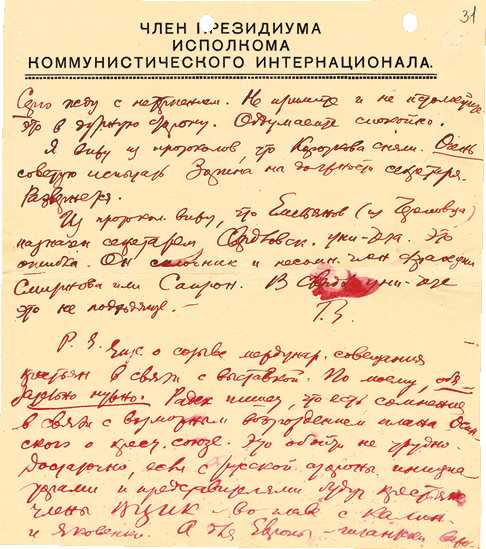

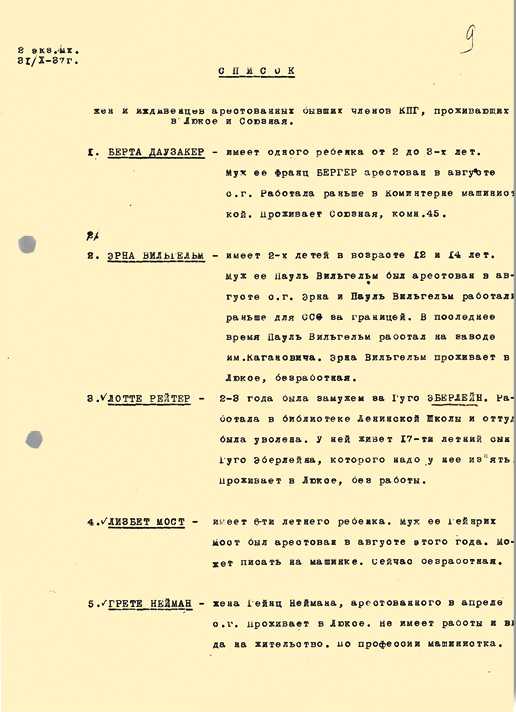

Мандаты делегатов Первого конгресса Коминтерна

[РГАСПИ. Ф. 488. Оп. 1. Д. 13. Л. 2, 10, 29, 33]

Мандаты делегатов Первого конгресса Коминтерна

[РГАСПИ. Ф. 488. Оп. 1. Д. 13. Л. 2, 10, 29, 33]

Провозглашенный большевиками в Кремле как символ всемирного масштаба их движения Коминтерн на протяжении четверти века держал в напряжении и своих ярых врагов, и своих горячих сторонников. Идеи немедленного освобождения от всех и всяческих оков, разрыва с многовековыми традициями господства и подчинения были воплощены в жизнь в стране, которая казалась остальному миру оплотом деспотизма и «тюрьмой народов». На первых порах к идеям Коминтерна потянулось значительное количество левых социалистов, принявших лозунг «Сделаем, как в России!»

И здесь отцы-основатели новой организации попросту испугались — испугались того, что широта возникавшего движения коммунистов выйдет из-под их контроля. Ленинское «лучше меньше, да лучше» стало организационной основой Коминтерна, который рассматривал себя в качестве «генерального штаба мировой революции пролетариата». Хотя на словах большевики отстаивали массовость движения, выражали готовность работать в парламентах и профсоюзах, фикция «чистоты рядов» стала ахиллесовой пятой Коминтерна. Его лидеры вновь использовали библейские аналогии, считая, что умеренным социалистам так же не удастся пробраться в его ряды, как верблюду — пролезть в игольное ушко. В результате история коммунистического движения стала историей внутренних кризисов и расколов, обогатив политический лексикон такими выражениями, как «ренегаты», «двурушники», «примиренцы» и т. д. Позже, в сталинском СССР подобные ярлыки получили уже уголовное толкование, став в конце концов идейным обоснованием «большого террора». Не желая входить в когорту «профессиональных революционеров», копировавших российский опыт, европейские рабочие начали искать иные пути борьбы за свои интересы, возвращались к реформистским методам достижения социализма. Звезда Коминтерна в Европе померкла уже к середине 1920-х годов. Однако на периферии «цивилизованного мира», как тогда принято было говорить о зависимых и колониальных странах, его идеи находили все новых и новых сторонников. Для них был важен не только идейный пример Советского Союза, но и его материальная помощь, прежде всего военная. В разной степени, но весь мир был опутан «красной паутиной» тайных троп и маршрутов Коминтерна, посланцы которого действовали под прикрытием советских дипломатических представительств, антивоенных и молодежных организаций, пацифистских и даже религиозных союзов.

«Привет, Товарищи!» Один из самых известных плакатов Д. Моора, посвященных образованию Коминтерна

1920

[Из открытых источников]

«Привет, Товарищи!» Один из самых известных плакатов Д. Моора, посвященных образованию Коминтерна

1920

[Из открытых источников]

Эта паутина, в который были задействованы тысячи и тысячи людей самых разных национальностей, содержалась за счет средств из бюджета СССР, реальные масштабы которых до сих пор неизвестны. Для ее обслуживания в центре Москвы, напротив Кутафьей башни Кремля, огромное здание было отдано аппарату Исполкома Коминтерна (ИККИ), куда входили явные и тайные структуры этой организации. Последние взаимодействовали как с военной разведкой, так и с политической полицией СССР, создавая образ могущественной и всезнающей структуры, которую западная пресса тут же нарекла рукой Москвы. Благодаря коминтерновцам, работавшим в самых разных странах, на стол советского руководства ложились сверхсекретные документы, например, отчет о первом выступлении рейхсканцлера Гитлера перед руководством германской армии в феврале 1933 года[6], благодаря их усилиям в Москве узнавали о секретных операциях западных спецслужб в тот момент, когда они только задумывались[7]. Но не об этих тайнах Коминтерна, которые в последние десятилетия породили целые библиотеки беллетристики весьма различного качества[8], пойдет речь в настоящей книге. Она посвящена не солдатам, а маршалам мировой революции, т. е. лицам, возглавлявшим международную организацию коммунистов на протяжении всей истории ее существования. Все они, начиная с Ленина и заканчивая Сталиным, прошли суровую школу подпольной борьбы в царской России, все они презирали нормы и правила западной демократии, которую считали «прогнившей» и «бессильной», хотя провели в европейских странах добрую часть своей политической жизни. Этих людей объединяло то, что звездным часом их биографии был вооруженный захват власти и победа в жестокой Гражданской войне, именно этот опыт переносился ими на международную арену. Сплотившиеся вокруг Ленина, после его смерти они начали острую борьбу за то, чтобы оказаться главным хранителем его политического наследства. Один за другим они скатывались с пьедестала большевистской власти, превращались в политические ничтожества, а затем и в жертв судебных процессов, которым предъявлялись абсурдные обвинения. В их судьбах отразилась вся история утверждения и деградации большевистской диктатуры, а значит — история первых десятилетий Советской России. Автор этой книги исходит из того, что Коминтерн был своего рода связующей нитью между отечественным и всемирным измерениями прошедшего века. Мы уже достаточно много знаем и о явной, и о тайной сторонах его деятельности, о его структурах и механизмах, но никогда еще под одной обложкой не были собраны биографии всех его основателей и руководителей. Такой подход позволит представить читателю российский стержень международного коммунистического движения, даст почувствовать его человеческое измерение и внутреннюю динамику. То, что эта идея революционного перехода от капитализма к социализму не была реализована на практике, сегодня вряд ли у кого вызывает сомнения. Значит ли это, что коммунисты были историческим неудачниками, «путниками в никуда», а их коминтерновский «проект был обречен на провал и сулил полное разочарование»[9], как утверждают современные историки, считающие себя либеральными? Конечно, нет. До сих пор остаются недостигнутыми цели, которые преследовали компартии: минимизация рисков экономического развития, социальная справедливость, подразумевающая равный доступ людей к общественным благам, эмансипация рабочего класса и прямое участие масс в принятии политических решений. Сама попытка создать некое всемирное движение с перспективой превращения в мировое правительство (наряду с альтернативным проектом Лиги наций) явилась отражением набиравшего силу тренда к политической глобализации, которая в нынешнем веке стала необратимой реальностью. Большинство людей, ставших героями этой книги, на многие десятилетия исчезли из официальной исторической памяти, оказавшись, согласно терминологии сталинизма, среди «врагов народа», куда были отправлены волей победителей во внутрипартийной борьбе 1920-х годов. Автору уже приходилось писать о том, что в результате такой цензуры «Коминтерн на протяжении всего своего существования оказывался организацией без людей, что создавало серьезные трудности для его современников и летописцев… Если говорить о человеческом измерении коммунистического движения в целом, то оно терялось за стандартными формулами „беззаветного служения рабочему классу“, а там, где в историю Коминтерна все же проникал биографический жанр, он производил исключительно образы рыцарей без страха и упрека»[10]. Помимо запоздалого заполнения «белых пятен» на жизненном пути героев этой книги она представит читателю пеструю картину первых десятилетий советской истории, когда ее творцы мыслили «мировым масштабом», пытались реализовать его на практике, затем спорили о его достижимости и, наконец, превратили в инструмент внешней политики государства, которое до последнего вздоха считали своим. Автор отдает себе отчет в том, с какими трудностями сопряжена подобная попытка. В отличие от череды сменявших друг друга премьер-министров их невозможно выстроить в одну линию. Они были одновременно единомышленниками и соперниками, соратниками и врагами, а периоды, когда они возносились наверх, сменялись опалами и ссылками. Отказавшись от выстраивания книги в виде эстафеты, в которой лидеры российских большевиков передают друг другу ключи от врат мировой революции, автор декларирует свой интерес к тому подходу, который в современной науке получил название транснациональной или «переплетенной» истории. Приложенный к Коминтерну, этот подход видит в нем не мертвый бюрократический механизм, а сообщество людей, являвшихся выходцами из различных социальных и культурных слоев, но сплоченных общим жизненным опытом, идейными установками и даже чертами характера[11]. Из этого вытекают неизбежные «переплетения», которые в итоге представят читателю эскиз коллективной биографии лидеров Коминтерна. Эта биография не будет исключительно политической, хотя жанр книги, казалось бы, делает такой выбор безальтернативным. Какие бы посты они не занимали, люди всегда оставались людьми, даже если всезнающие ученые возвели их в ранг «исторических деятелей». Пусть даже в догматике классового подхода об этом писал в своих мемуарах Троцкий применительно к советской истории 1920-х годов: «Идеи первого периода революции теряли незаметно власть над сознанием того партийного слоя, который непосредственно имел власть над страной. В самой стране происходили процессы, которые можно охватить общим именем реакции. Эти процессы захватили в той или другой степени и рабочий класс. В том числе его партийную часть. У того слоя, который составлял аппарат власти, появились свои самодовлеющие цели, которым он стремился подчинить революцию». Подобное раздвоение первоначально «имело больше психологический, чем политический характер. Вчерашний день был еще слишком свеж. Личные авторитеты вождей первого периода были высоки. Но под покровом традиционных форм уже складывалась другая психология. Международные перспективы тускнели. Повседневная работа поглощала людей целиком. Новые методы, которые должны были служить старым целям, создавали новые цели и прежде всего новую психологию. Временная обстановка стала превращаться для многих и многих в конечную станцию. Создавался новый тип»[12]. Здесь Троцкий поставил точку и начал новый абзац, но его мысль можно было закончить словами публициста совершенно иного склада. Н. А. Бердяев в те же годы писал о «новом типе милитаризованного молодого человека», который появился в России вместе с диктатурой большевиков. «В отличие от старого типа интеллигента, он гладко выбритый, подтянутый, с твердой и стремительной походкой, он имеет вид завоевателя, он не стесняется в средствах и всегда готов к насилию, он одержим волей к власти и могуществу, он пробивается в первые ряды жизни, он хочет быть не только разрушителем, но и строителем и организатором»[13]. Когда об одном и том же общественном феномене в одном и том же ключе рассуждают мыслители разных направлений и лагерей, это достойно особенного внимания. Ни один объемистый том не вместит в себя социологию большевистской революции, понятую через деградацию ее «старых целей», вызванную потускнением «международных перспектив». Мы можем показать ее лишь на отдельных примерах из жизни политических лидеров Коминтерна, большинству из которых выпала судьба пройти этот путь от начала до его трагического финала. Хотелось бы подчеркнуть еще раз, что связующим звеном всех частей книги будет не Коммунистический Интернационал, который сам по себе являлся проекцией Российской революции на внешний мир, а тот политический режим, который установился в результате этой революции. Именно он стал стартовой точкой как для исторического пути Советской России, так и для эпохи противостояния двух мировых систем, в котором несколько десятков коммунистических партий западных стран занимали позицию «по ту сторону баррикады». Герои очерков предпочитали не называть себя коминтерновцами (может быть, единственным исключением был Карл Радек, считавший себя связным между двумя мирами), ибо для российских большевиков это выглядело как принижение собственного статуса.

В советской пропаганде Коминтерн и СССР были неотделимы друг от друга. Плакат к XII годовщине Октября

1929

[Из открытых источников]

В советской пропаганде Коминтерн и СССР были неотделимы друг от друга. Плакат к XII годовщине Октября

1929

[Из открытых источников]

«Руководство русских товарищей в Коммунистическом Интернационале является нашей гордостью»[14], — говорилось в статье секретаря этой организации финна Отто Куусинена, появившейся в 1924 году. При этом лидеры РКП(б) как будто добровольно отказывались от завоеванного приоритета, ибо по уставу Коминтерна российская партия становилась всего лишь одной из его национальных секций, работавших под началом «генерального штаба мировой революции»[15]. Поражение революционных выступлений в ряде европейских стран после завершения Первой мировой войны, а затем и «государственническая» трансформация большевистской диктатуры, превращение ее в обычный авторитарный режим привели к тому, что политика Коминтерна попадала во всю большую зависимость от внутриполитической ситуации в СССР. При этом постулат о верности принципам пролетарского интернационализма продолжал доминировать в советской пропаганде, надолго пережив сам Коминтерн. Постепенно национально-патриотические акценты в идеологии сталинского режима привели к вытеснению международных аспектов из истории большевизма — в «Кратком курсе истории ВКП(б)» Коминтерну было посвящено всего несколько строк. Подобный стереотип сохранялся достаточно долго. «Краткий исторический очерк Коммунистического Интернационала», увидевший свет к 50-летию этой организации, сводил воздействие российской партии на Коминтерн исключительно к ленинским советам и указаниям. На его исследователей были наложены вериги партийно-классового подхода, иными словами — марксистско-ленинской догматики. «Это отнюдь не означало, что историки были обязаны фальсифицировать освещение прошлого, но анализ и толкование прошлого считался научным только при условии, если исследователь трактовал любые события с позиций сторонника этой теории»[16]. Книга не претендует на то, чтобы стать увертюрой (а тем более заменой) всеобъемлющего очерка истории мирового коммунистического движения, написанного в новую историческую эпоху, такой очерк, если не считать нескольких апологетических или разоблачительных версий, так и не появился и вряд ли появится в ближайшем будущем[17]. Не будет в книге и «жареной» подкладки, смакующей факты коррупции и преступлений, без которых не обходится история любой политической организации, а тем более радикального движения нигилистского толка. Даже избавленный от засилья шпионов и диверсантов, Коминтерн предстает перед читателем в нескольких обличьях. В годы Гражданской войны вопрос о перспективах мировой революции занимал буквально каждого «сознательного пролетария», в которого волей-неволей превратилось большинство населения Советской России. О них рассуждали даже киношные герои вроде Чапаева и его ординарца Петьки (последний задавал комдиву животрепещущий в тех условиях вопрос: «Василий Иванович, а в мировом масштабе смогёшь?»). Ради того, чтобы «землю в Гренаде крестьянам отдать», люди записывались в Красную армию, погибали и побеждали. Во второй половине 1920-х годов идея пролетарской революции всемирного масштаба теряет свое сияние, становится частью агитпроповского лексикона, к которому привыкают, как привыкают к жужжанию мух на исходе лета. Об этом весьма проницательно рассуждал тот же Троцкий после того, как сам был изгнан из большевистского руководства: «За последние годы руководство систематически отучало партию интересоваться по-настоящему внутренней жизнью мирового рабочего движения, особенно его коммунистической партии… Нынешней насквозь казенной информации, приуроченной всегда к определенному сегодняшнему интересу руководящей верхушки, совершенно нельзя верить… Средний партиец начинает относиться к очередным катастрофам в Коминтерне, да отчасти в его собственной партии, как крестьянин относится к граду: ничего не поделаешь, приходится терпеть»[18]. Автор попытался дать портреты своих героев в интерьере эпохи, в которой им довелось жить и бороться, а декорации этой эпохи менялись гораздо быстрее, чем их скромные копии на театральных подмостках. И вновь хотелось бы подчеркнуть, что речь идет о многострадальной России, чей пример увлек за собой левых радикалов во всех уголках земного шара. Перипетии внутрипартийной борьбы в РКП(б) — ВКП(б) в гораздо большей степени определяли коминтерновский курс, чем изменения политического климата в зарубежных странах. Серию очерков о «русских товарищах», создавших и выпестовавших Коминтерн, открывает Ленин — ортодокс и фанатик, тактик и прагматик, соединивший в себе столько качеств, что до сих пор не появилось его научной биографии, сопоставимой по своему масштабу с ленинскими деяниями.

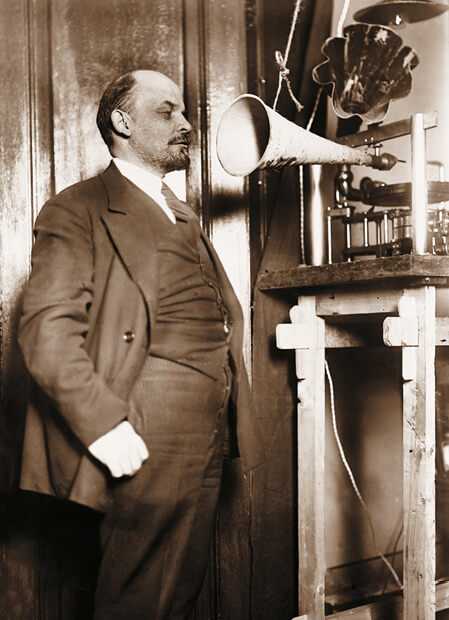

Владимир Ильич Ленин

23 апреля 1920

[РГАСПИ. Ф. 393. Оп. 1. Д. 187. Л. 1]

Владимир Ильич Ленин

23 апреля 1920

[РГАСПИ. Ф. 393. Оп. 1. Д. 187. Л. 1]

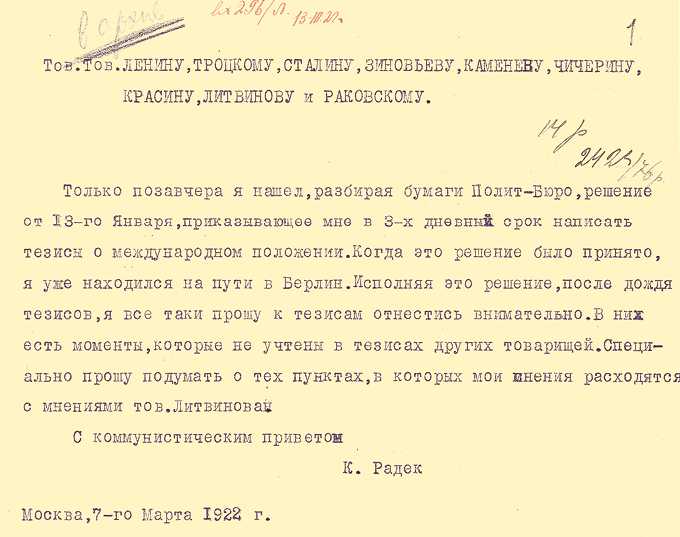

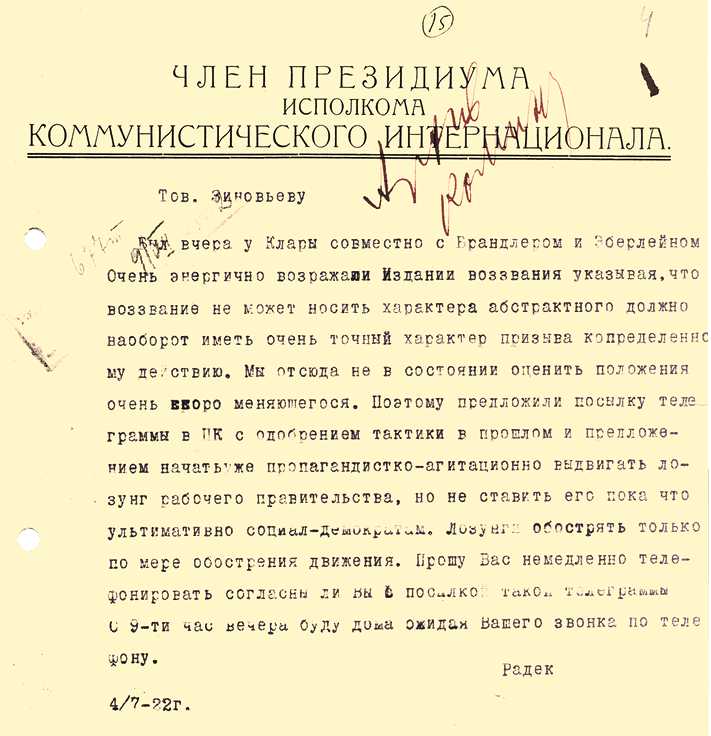

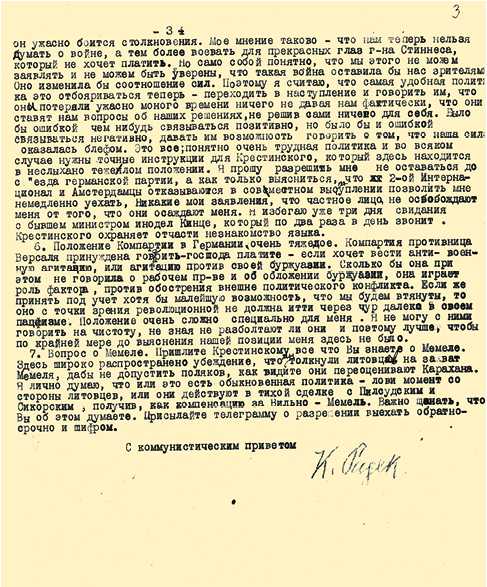

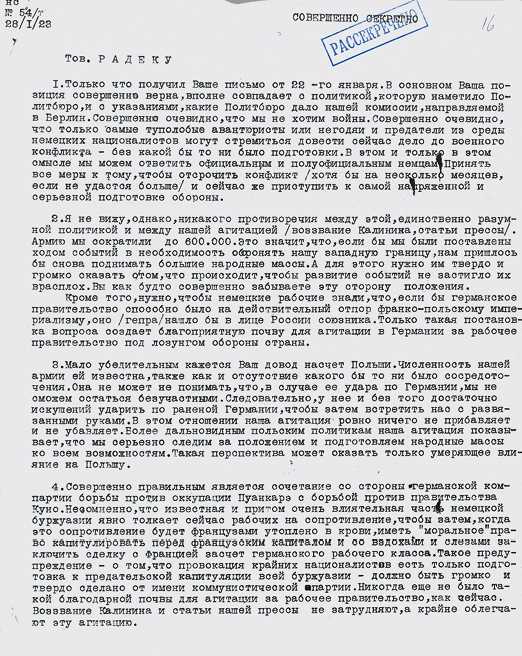

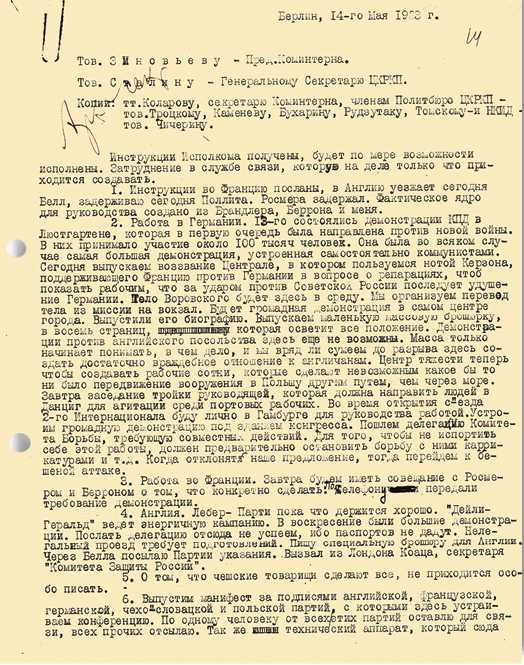

В самые критические моменты Гражданской войны, когда власть большевиков висела на волоске, Ленин отдавал себе отчет в том, что перед его партией стоят отнюдь не задачи российского масштаба. «Мы и начинали наше дело исключительно в расчете на мировую революцию»[19], — скажет он в третью годовщину Октябрьского восстания. Обманувшись в своих надеждах на грядущую помощь европейского пролетариата, Ленин и его ближайшее окружение не ошиблись в выборе людей, подходящих для реализации собственного международного проекта. Первым среди них следует назвать Карла Радека — выходца из австрийской Галиции, с которым Ленин познакомился в Цюрихе только в годы Мировой войны. Радек отличался цепким умом и безудержным цинизмом, идеально подходя на роль исполнителя деликатных поручений. Именно он в первые недели после заключения перемирия на Западном фронте пробрался из Москвы в Берлин, чтобы стать вождем разворачивавшейся там революции. Успев выступить в качестве посланца большевиков на первом съезде германской компартии (КПГ), Радек был арестован, и весть о создании Коминтерна добралась до него уже в берлинской тюрьме Моабит. С достаточной долей уверенности можно предположить, что будь Радек в Москве в дни Учредительного конгресса этой организации, бразды правления ею были бы переданы именно ему. Галицийский еврей быстро освоил не только русский язык, но и ленинские приемы политической борьбы, и на протяжении первых пяти лет истории Коминтерна именно его можно было бы назвать «серым кардиналом» этой организации.

Карл Бернгардович Радек

1920

[РГАСПИ. Ф. 489. Оп. 2. Д. 200. Л. 1]

Карл Бернгардович Радек

1920

[РГАСПИ. Ф. 489. Оп. 2. Д. 200. Л. 1]

Ее парадной вывеской, или официально Председателем Исполкома, стал еще один соратник Ленина по швейцарской эмиграции, Г. Е. Зиновьев. Конфликт Зиновьева с Радеком (тот вернулся из Берлина уже в начале 1920 года) был запрограммирован больным самолюбием первого и публицистическими вольностями второго. Вероятно, нескончаемая дуэль двух кураторов зарубежных компартий входила в планы Ленина, который таким образом сохранял за собой роль верховного арбитра между ними. Прогрессировавшая болезнь и скоротечный уход из активной жизни вождя большевистской партии поставили перед ближайшим окружением вопрос о разделе его политического наследия. Радек, как и ряд других представителей «узкого круга», сделал ставку на Троцкого. И проиграл. Создатель Красной армии был слишком самоуверенным для того, чтобы в полной мере оценить угрозу, которая исходила от сторонников «коллективного руководства» во главе с Зиновьевым и Сталиным.

Григорий Евсеевич Зиновьев

1920-е

[РГАСПИ. Ф. 421. Оп. 1. Д. 324. Л. 1]

Григорий Евсеевич Зиновьев

1920-е

[РГАСПИ. Ф. 421. Оп. 1. Д. 324. Л. 1]

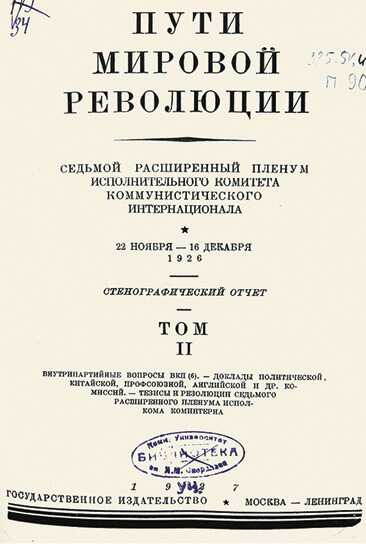

Троцкий справедливо полагал, что за рубежами Советской России он был самым известным и узнаваемым деятелем большевистского этапа революции после Ленина. Но этого было недостаточно для победы во внутрипартийной схватке. Его прочные контакты с руководством французской и американской компартий также не стали гарантией успеха. Троцкий не выражал особого стремления принять под свое крыло Коминтерн, понимая, что эта организация — не для политических тяжеловесов. Однако след, оставленный им в международном коммунистическом движении, заслуживает того, чтобы ему был посвящен отдельный очерк. Во второй половине 1920-х годов на большевистском Олимпе произошли серьезные перемены. Борьба за ленинское наследство не снижала своего накала, однако состав двух противоборствующих партий изменился. Троцкий объединился с Зиновьевым и Каменевым, Сталин взял себе в союзники Бухарина, который явно не просчитал до конца эндшпиль шахматной партии. С 1926 года именно Бухарин начал вытеснение из Коминтерна Зиновьева, хотя так и не сменил того на посту Председателя ИККИ. Сталин в очередной раз замаскировал свои действия словами о «коллективном руководстве», предложив создать аналог большевистского Политбюро — Политический секретариат Исполкома Коминтерна. Бухарин, известный своим радикализмом, взялся за проведение в жизнь «левого поворота» международного коммунистического движения.

Николай Иванович Бухарин

1927

[РГАСПИ. Ф. 56. Оп. 2. Д. 58. Л. 98]

Николай Иванович Бухарин

1927

[РГАСПИ. Ф. 56. Оп. 2. Д. 58. Л. 98]

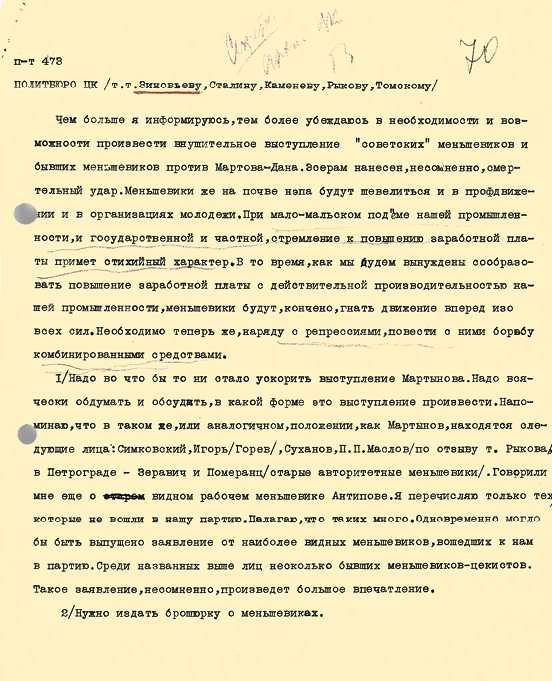

Не прошло и двух лет, как сталинско-бухаринский блок дал трещину. Летом 1928 года, накануне Шестого конгресса Коминтерна, Бухарин начал искать союзников среди проигравших оппозиционеров. После конгресса он, не выдержав нападок Сталина и его подручных в зарубежных компартиях, заявил, что отказывается от работы на всех своих постах. За несколько месяцев сталинская фракция слепила фиктивный образ «правого уклона», и Бухарин вместе со своими немногочисленными соратниками оказался в том же «оппортунистическом болоте», где уже несколько лет пребывали его вчерашние оппоненты. После вывода Бухарина из Политсекретариата ИККИ место неформального руководителя Коминтерна ненадолго занял Молотов. Проработка Эдварда Прухняка, члена Политбюро ЦК компартии Польши (КПП) и члена Президиума ИККИ, в ходе которой использовались подобные аргументы, завершилась прямой угрозой: мы пять лет возились с Троцким, «пока наконец не выкинули его из партии и не арестовали, как врага коммунизма»[20].

Иосиф Виссарионович Сталин

1937

[РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 11. Д. 1650. Л. 20 об.]

Иосиф Виссарионович Сталин

1937

[РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 11. Д. 1650. Л. 20 об.]

Вячеслав Михайлович Молотов

1930-е

[РГАСПИ. Ф. 82. Оп. 2. Д. 1599. Л. 8]

Вячеслав Михайлович Молотов

1930-е

[РГАСПИ. Ф. 82. Оп. 2. Д. 1599. Л. 8]

В дальнейшем Молотов, загруженный совнаркомовскими делами, передал бразды правления Пятницкому и Мануильскому, которым направлялись выписки решений Политбюро по коминтерновским вопросам для исполнения. Сталин, регулярно получавший проекты ключевых резолюций ИККИ, лишь изредка удостаивал их своими лапидарными резолюциями[21]. После окончательной победы во внутрипартийном конфликте генеральный секретарь ЦК ВКП(б) не принял в свою титулатуру регалий Коминтерна, оставшись «рядовым» членом Президиума ИККИ. Его вполне устраивала роль «отсутствующего режиссера», который довел до абсолюта исполнительское мастерство своих актеров. Самой трагичной страницей в истории международной организации коммунистов стала эпоха «большого террора» в СССР. Из героев очерков этой книги только Ленин и Сталин умерли своей смертью. Под безжалостный пресс преследований попадали и рядовые члены зарубежных партий, бежавшие от полицейских преследований в своих странах, и сотрудники аппарата Исполкома всех рангов[22]. Больше всего жертв было среди работников Службы связи ИККИ — ведь они постоянно выезжали за рубеж, а значит, напрямую контактировали с «классовым врагом». Абсурдность обвинений не знала границ, эмигранты сами «помогали» следователям НКВД — достаточно было признания в том, что человек был выпущен из концлагеря, чтобы в протоколе допроса зафиксировать этот факт как вербовку в агенты гестапо. Террор не пощадил и значительную часть руководства компартий, находившихся на нелегальном положении, и коминтерновских функционеров высшего ранга. Следствие свело предъявленные им обвинения в одно дело, очевидно, рассчитывая на то, что из них можно будет «слепить» громкий судебный процесс. Он весьма соответствовал бы логике «большого террора», который сопровождался шпиономанией и подозрениями в адрес любого иностранца. Вопрос о том, почему Сталин не дал добро на осуждение группы членов Президиума ИККИ и сотрудников его аппарата в ходе особого, четвертого по счету показательного процесса, до сих пор остается открытым[23]. Имеет право на существование версия, что отказ ключевых фигурантов запланированного судилища от дачи вымышленных показаний заставил его организаторов отступить от своего замысла[24]. Однако скорее всего «антикоминтерновский заговор» был одним из нескольких заготовленных впрок сценариев, для превращения которых в открытый судебный процесс нужны были серьезные аргументы и отмашка властей.

Георгий Михайлович Димитров

1935

[РГАСПИ. Ф. 421. Оп. 1. Д. 272. Л. 1]

Георгий Михайлович Димитров

1935

[РГАСПИ. Ф. 421. Оп. 1. Д. 272. Л. 1]

Так или иначе, репрессии в Коминтерне расчистили дорогу новому поколению руководителей, которое возглавил болгарин Георгий Димитров. Его триумфальное возвращение в Советский Союз весной 1934 года после того, как он был оправдан имперским судом Германии по делу об участии коммунистов в поджоге рейхстага, совпало с размышлениями Сталина о необходимости серьезной реорганизации структуры и изменения методов работы Коминтерна, который двигался, говоря словами Троцкого, «от поражения к поражению». Действительно, компартии не смогли использовать благоприятную для себя конъюнктуру мирового экономического кризиса 1929 года для того, чтобы возглавить протесты безработных и раскачать внутриполитическую ситуацию в ведущих западных странах. В Германии, больше других пострадавшей от последствий кризиса, Веймарская демократия, которую коммунисты считали лживой и буржуазной, была уничтожена не пролетарским восстанием, а захватом власти нацистами. Риторика мировой революции, которую транслировала коминтерновская пресса на десятках языков, мешала реальной интеграции СССР в послевоенную систему международных отношений (в сентябре 1934 года он вступил в Лигу наций). Встречи с Димитровым убедили Сталина в том, что его собеседник обладает достаточным опытом подпольной борьбы для того, чтобы не отступать от модели захвата власти, предложенной большевиками. В то же время болгарин, более десяти лет выступавший в роли коминтерновского эмиссара в различных компартиях, был способен учесть новые тенденции в политическом развитии европейских стран и прежде всего нараставшую фашистскую угрозу. В течение года после возвращения в СССР Димитров, ставший неформальным лидером Коминтерна, подготовил поворот к политике антифашистского народного фронта. Летом 1935 года Седьмой конгресс Коминтерна был утвержден. Акцент был перенесен на защиту демократических завоеваний и антивоенную работу, которая, как и ранее, мыслилась в категориях защиты Советского Союза от империалистической агрессии, однако была дополнена указанием на национальный долг коммунистов — защиту своей страны, если она подвергнется нападению извне. Лидер итальянских коммунистов Пальмиро Тольятти, выступавший по этому вопросу, подчеркнул, что после крушения Версальской системы мир ждет «фашистская война», война, «разрушающая все то, что делает возможным жизнь современной культурной нации»[25]. Закрывая конгресс 20 августа, Димитров подчеркнул, что «мы намеренно выбросили из решений конгресса громкие фразы о революционных перспективах». Они были отодвинуты в неопределенное будущее, на повестке дня перед антифашистскими силами стояли оборонительные задачи. Болгарский коммунист был избран Генеральным секретарем Исполкома Коминтерна, из его аппарата устранили оппонентов новой тактики. Хотя политическая социализация Димитрова, которому на тот момент не было и пятидесяти, прошла в условиях, максимально приближенных к большевистскому подполью, а последующее десятилетие он проведет в СССР, включение его в пантеон российских лидеров Коминтерна было бы неоправданным. Его деятельность отражала новый (последний) этап жизни международной организации коммунистов, который характеризовал переход отдельных компартий к большей организационной и политической самостоятельности, что диктовалось установками антифашистской борьбы, в том числе и в условиях германской оккупации.

Открытие Седьмого конгресса Коминтерна

25 июля 1935

[РГАСПИ. Ф. 494. Оп. 2. Д. 6. Л. 1]

Открытие Седьмого конгресса Коминтерна

25 июля 1935

[РГАСПИ. Ф. 494. Оп. 2. Д. 6. Л. 1]

После победы над гитлеровским фашизмом Георгий Димитров, Вильгельм Пик, Пальмиро Тольятти, Морис Торез и другие лидеры коммунистического движения вернулись в свои страны. Авторитет коммунистов как активных борцов Сопротивления позволил им занять достойное место в партийно-политической системе стран Центральной и Западной Европы. Но одновременно с уничтожением общего врага возродились отошедшие на второй план идейные предубеждения и социальные конфликты как национального, так и глобального масштаба. Традиции сотрудничества антигитлеровской коалиции были перечеркнуты логикой холодной войны. Коммунисты удостоились особой «чести» быть упомянутыми в фултонской речи Уинстона Черчилля как прислужники и подручные Москвы, чья роль сводилась к ее подрывной силе: «Во многих странах по всему миру вдалеке от границ России созданы коммунистические пятые колонны, которые действуют в полном единстве и абсолютном подчинении директивам, которые они получают из коммунистического центра. За исключением Британского Содружества и Соединенных Штатов, где коммунизм находится в стадии младенчества, коммунистические партии, или пятые колонны, представляют собой все возрастающий вызов и опасность для христианской цивилизации»[26]. Фактически лидер британских тори транслировал клише антикоминтерновской пропаганды предыдущих десятилетий, которые, как оказалось, пережили своего врага (деятельность руководящих структур Коминтерна была прекращена решением его Исполкома с 10 июня 1943 года[27]). Ответ на фултонскую речь не заставил себя долго ждать. В сентябре 1947 года было провозглашено создание Информационного бюро коммунистических и рабочих партий, в которое наряду с ВКП(б) вошли шесть партий из стран, находившихся в сфере советского влияния, а также компартии Италии и Франции. Сам состав его участников свидетельствовал о том, что «Коминтерн2.0» не был копией своего предшественника. Однако на протяжении последующих десятилетий вплоть до завершения истории мирового коммунизма традиции и принципы, заложенные в 1919 году, оставались его идейным стержнем[28]. Политическое руководство в странах «реального социализма» от Восточной Германии до Северного Вьетнама возглавили выходцы из коминтерновской эпохи — достаточно упомянуть Вальтера Ульбрихта и Георгия Димитрова, Мао Цзэдуна и Хо Ши Мина. О том, насколько формальной была на практике верность заветам Коминтерна, свидетельствует фраза, невзначай брошенная М. С. Горбачевым на совещании со своими помощниками 29 сентября 1986 года. Речь зашла о своеволии лидеров социалистических стран, пытавшихся выстроить между собой горизонтальные связи без оглядки на волю Москвы. Последний генсек советской компартии высказался на этот счет достаточно резко, взяв под защиту обновленцев: пора избавляться от «коминтерновского начала» в отношениях с союзниками[29]. То, что и создание, и конец международного коммунистического движения были предрешены лидерами советского государства, лишний раз оправдывает замысел и структуру книги, которая сейчас раскрыта перед читателем. Обширное введение читателя в замысел этой книги делает излишним формальное заключение, венчающее авторский текст. Оно было бы необходимым, если бы предметом нашего рассмотрения являлась история Коминтерна как международной организации, а не ее человеческий фактор. В отличие от политических структур и механизмов людские судьбы невозможно привести к общему знаменателю, пусть даже это были люди, для которых следование идее (как покажут очерки, понимаемой по-разному) стало определяющим стержнем жизненного пути. И заключение, как бы его не разворачивать, неизбежно сведется к иллюстрации избитой истины о том, что опыт прошлого не является путеводной звездой в будущее, он лишь предупреждает от повторения новыми поколениями тех же ошибок и заблуждений, которые уже успели совершить их предшественники. Книга построена как серия биографических очерков, посвященных тому или иному «отцу-основателю», что делает неизбежными повторы в изложении материала. Но потеря личностного начала была бы еще более ощутимой. Автор старался по возможности избегать повторений, стремясь к тому, чтобы все части были связаны друг с другом общим историческим фоном. В ряде случаев в примечаниях даются отсылки к другим очеркам, если в них те или иные факты изложены более основательно и подробно. Сделано это для того, чтобы читатель, заинтересовавшийся только одним из деятелей Коминтерна, получил о нем достаточно полное представление, включая контекст происходивших событий и принимавшихся решений. Настоящей книгой автор подводит итог своим многолетним исследованиям, которые были посвящены различным сторонам деятельности Коминтерна[30]. Ключевые выводы, сделанные на протяжении тридцати лет, в основном выдержали проверку временем, но в ряде случаев при подготовке этой книги были подвергнуты коррективам или смягчены. Оставим рефлексию на этот счет историографам будущего, отметим лишь, что основные научные работы и документы, ставшие доступными за это время, автор старался максимально полно учесть при подготовке биографических очерков. Это прежде всего относится к архивным материалам Коминтерна, которые ныне являются составной частью Российского государственного архива социально-политической истории (РГАСПИ). Без постоянной помощи и поддержки со стороны его руководства, хранителей и научных сотрудников ни одна из авторских книг, посвященных Коминтерну, не увидела бы свет. В связи с этим следует отметить, что в научном аппарате настоящей книги архивные сигнатуры даются на момент обращения автора к архивным делам, а первые выписки из них делались в годы перестройки в тогда еще «секретных тетрадях», являвшихся собственностью ИМЛ при ЦК КПСС. Времена изменились, и тетради, некоторые страницы которых превратились в лохмотья из-за вырезанных цитат, отклонявшихся от партийных канонов (иногда анонимный цензор писал на полях: «Это к делу не относится»), сами стали образом прошлого. Но проблема заключается не в этом. С момента перехода архива КПСС под крыло государства многие из дел были переформатированы, менялась их нумерация, исчезали одни и появлялись другие фонды и описи. Далеко не во всех случаях автору удалось привести ссылки книги на архивные источники в соответствие с ними, за что он заранее приносит свои извинения внимательным читателям и въедливым критикам. Чтобы дать шанс будущим исследователям для дальнейшего поиска, там, где есть такая возможность, примечания не ограничиваются «глухой» ссылкой на место хранения того или иного цитируемого текста в архиве, но и указывают дату и характер самого документа (протокол, резолюция, речь, заявление и т. д.), а в случае письма — его отправителя и адресата. Документальное наследие Коминтерна и его партий как нельзя лучше описывается афоризмом Козьмы Пруткова «нельзя объять необъятное». Вероятно, что среди цитируемых по архивным фондам документов найдутся и те, что были опубликованы уже в нынешнем веке — интерес к истории Коминтерна на протяжении постсоветского тридцатилетия постепенно угасал, но это не означало полной остановки его научного исследования. Однако большинство публикаций выходило мизерными тиражами, печаталось с ориентацией на иностранную аудиторию (финскую, монгольскую, корейскую и т. д.). Обилие цитат в публикуемых очерках определяется биографическим жанром книги — слово предоставляется самим героям, пусть даже их речи, тезисы и предложения, понятные современникам, требуют ныне расшифровки в виде развернутых комментариев. Автор книги не скупился на них, что во многом определяет и ее большой объем, и некоторые отклонения от хронологического принципа подачи материала. Накал политической борьбы, страстные дискуссии, запечатленные в использованных источниках, накладывают свой отпечаток на стилистику текста, который может покажется кому-то из коллег по историческому цеху не всегда академичным, а иногда и нарочито упрощенным. Полезная, но необязательная информация, а также высказывания, принадлежащие героям очерков или их политическим оппонентам, даются в подстрочных примечаниях. Автор сознательно свел к минимуму цитирование документов, опубликованных в момент их появления на свет и обращенных к широкой публике. Эти воззвания, заявления, открытые письма отражают львиную долю работы коминтерновского аппарата. Их нетрудно найти в прессе тех лет, да и выдержаны они в одном и том же пропагандистском ключе, а значит, не содержат чего-то нового для читателя, ориентирующегося в советском прошлом. Напротив, переписка российских лидеров Коминтерна с их зарубежными подопечными представляется крайне важным источником, практически не введенным в научный оборот[31], хотя аналогичные издательские проекты, касающиеся ВКП(б), вызвали огромный интерес исследователей[32]. Речь идет прежде всего о письмах, отправлявшихся в Москву эмиссарами мировой революции из всех уголков земного шара (достаточно указать на Карла Радека, любившего эпистолярный жанр), многие из которых отложились в личных секретариатах Ленина и Зиновьева. Последний активно использовал полученную информацию для принятия кадровых решений и поощрения внутрипартийных интриг, неоднократно призывая лидеров зарубежных компартий «писать возможно чаще в порядке личной дружественной переписки»[33]. Ее недоступность для историков в советское время, языковой барьер и трудности с реконструкцией контекста, в котором создавалось то или иное письмо, наконец, значительные лакуны, связанные с неполной сохранностью документации — все это делает ее достаточно сложной для понимания и интерпретации. Тем более важен свежий пласт материала для того, чтобы предоставить вниманию читателя личный фактор в истории Коминтерна, тот индивидуальный «почерк», который отличал политическую биографию того или иного из его основателей. Если читатель увидит в их действиях не автоматические функции безликого механизма, если почувствует, что самые твердокаменные большевики также состояли из плоти и крови, из чувств и эмоций, симпатий и антипатий, то задачу книги можно будет считать выполненной. И в заключение несколько мелочей, которые могут оказаться полезными. Автор исходит из того, что подготовленный им текст будет читаться целиком. Поэтому полное название цитируемой книги, статьи или документа дается в подстрочных примечаниях лишь один раз, а не повторяется в начале каждого очерка. Также один раз даются инициалы российских и имена иностранных лиц, упомянутых в тексте. Читатель без труда найдет их первое упоминание, воспользовавшись именным указателем. Для ознакомления с краткими биографиями российских и зарубежных деятелей коммунистического движения следует обратиться к сборнику «Политбюро и Коминтерн», который содержит ключевые документы о взаимоотношениях российской и иностранных компартий[34]. Важную помощь тем, кто хочет понять все хитросплетения кадровой эволюции Коминтерна, окажет справочник, посвященный его организационной структуре[35]. При цитировании архивных документов по умолчанию расшифровываются сокращения, исправляются опечатки, грамматические и стилистические ошибки. При написании «Политбюро» для более легкого восприятия текста опускается «ЦК РКП(б) — ВКП(б)». Названия руководящих органов других партий приводятся первый раз полностью (некоторые из компартий также возглавлялись Политбюро и Центральными комитетами), далее — согласно принятым аббревиатурам. В тексте много кавычек, т. к. наряду с цитатами, которые снабжаются отсылкой к источнику, автором берутся в кавычки слова и устойчивые выражения, имеющие непривычный для современного читателя смысл, вложенный в них либо догмами официальной идеологии, либо логикой внутрипартийной борьбы. Когда-то они находились на слуху у миллионов людей и обходились без «закавычивания», будь то «солдаты мировой революции» или «герои германского Октября», «русская делегация» или «объединенная оппозиция». Но эти времена ушли в прошлое. Замена «уклонов», «шатаний», «ренегатства» или «капитулянтства» словами, более понятными нам и любезными нашему слуху, придаст книге в большей степени академический характер, но лишит аромата той эпохи, которым дышали ее герои. В ней появлялись не только новые термины и словосочетания, значение которых колебалось вместе с «генеральной линией партии». Даже простые сокращения придавали словам особый смысл. Все вместе это и составляло тот самый коминтерновский «новояз», на который обратил внимание Джордж Оруэлл в своем знаменитом романе «1984»: «Слова „Коммунистический Интернационал“ приводят на ум сложную картину: всемирное братство, красные флаги, баррикады, Карл Маркс, Парижская Коммуна. Слово же „Коминтерн“ напоминает всего лишь о крепко спаянной организации и жесткой системе доктрин. Оно относится к предмету, столь же ограниченному в своем назначении, как стол или стул»[36]. Внимательный читатель заметит, что автор книги пишет о левых деятелях или течениях в коммунистическом движении без кавычек, а о «правых» — в кавычках. Этот факт также требует объяснения. Хотя Председатель Исполкома Коминтерна и говорил о том, что «левее коммунизма ничего быть не может»[37], именно «левизна» (возьмем вслед за Лениным это слово в кавычки) являлась родимым пятном коммунистического движения, в то время как понятие «правые» употреблялось как политический ярлык, клеймивший тех коммунистов, которые еще не освободились от «проклятого наследия» Второго Интернационала. К середине 1920-х годов этот ярлык несколько выйдет из употребления, но вернется в лексикон Коминтерна после того, как «правый уклон» будет замечен и начнет искореняться в самой партии большевиков. Завершая разговор о коминтерновском языке, следует отметить, что на протяжении первого десятилетия работы международной организации коммунистов немецкий язык доминировал в ее официальных документах. Лидеры партии большевиков, принимавшие постоянное участие в ее работе, прекрасно им владели — многие освоили его за годы вынужденной эмиграции в дореволюционную эпоху. В штате ИККИ состояло немалое число переводчиков, присланных компартиями из своих стран. Материалы конгрессов и пленумов Коминтерна издавались на многих языках мира, включая и русский, воззвания и резолюции его руководящих органов печатались в «Правде». Иначе обстоит дело с перепиской «отцов-основателей», посвященной тем или иным сюжетам международной деятельности коммунистов. Значительная часть ее велась на немецком языке и переводилась на русский самим автором книги, который принимает на себя ответственность за все шероховатости, стилистические погрешности и возможные неточности в сделанных переводах.

Часть 1. Ленин. Первый из демиургов

1.1. Против течения — из эмиграции в Петроград

Биографию Ленина не нужно представлять ни отечественному, ни зарубежному читателю. Его имя неотделимо как от теории российского большевизма, так и истории советского государства. Не менее прочно оно связано с первыми шагами движения левых радикалов, которое получило свое организационное воплощение в Коммунистическом Интернационале. Начнем с анализа доктринальных основ «мирового большевизма», о котором Ленин заговорил еще до основания Коминтерна. С началом Первой мировой войны социалистические партии Европы, объединенные во Втором Интернационале, раскололись по национальному признаку, поддержав собственные правительства. Громкие слова предвоенных конгрессов о том, что международный рабочий класс ответит на военную угрозу всеобщей забастовкой и поставит вопрос о превращении империалистической войны в гражданскую, т. е. начнет борьбу за завоевание власти, так и остались пустыми обещаниями. Лишь немногие представители левого крыла Интернационала, куда входили и российские социал-демократы, в августовские дни 1914 года сохранили верность ортодоксальному марксизму. Для этаблированных партий своих стран они представлялись чужеродным элементом, в условиях авторитарных режимов им доставалась львиная доля полицейских репрессий. Ленин и его соратники прошли тяжелую школу внутрипартийной борьбы и личных конфликтов, фракция большевиков к началу мировой войны превратилась в самостоятельную организацию, хотя формально оставалась в рядах Российской социал-демократической рабочей партии. Было бы упрощением считать, что в основе раскола РСДРП лежали амбиции ее вождей, хотя и этот фактор не следует сбрасывать со счетов. Ленина отличала фанатическая приверженность ключевым положениям марксистской теории, он воспринимал ее как монолитное здание, из которого нельзя вытащить ни единого кирпичика. Следствием этого была его непримиримая борьба с любыми новациями теоретического плана в международном социалистическом движении, которые он трактовал как «оппортунизм», являвшийся в конечном счете следствием подкупа вождей социал-демократии со стороны буржуазии и правящих кругов своих стран. Владимир Ильич Ленин

Март 1919

[РГАСПИ. Ф. 393. Оп. 1. Д. 107. Л. 1]

Владимир Ильич Ленин

Март 1919

[РГАСПИ. Ф. 393. Оп. 1. Д. 107. Л. 1]

Расценив поддержку ведущими партиями Интернационала военных программ своих правительств как предательство коренных интересов рабочего класса, Ленин уже в августе 1914 года призвал к созданию новой международной организации, в которую будут допущены только подлинные социалисты, не запятнавшие себя сотрудничеством с классовым врагом. «Измена социализму большинства вождей II (1889–1914) Интернационала означает идейно-политический крах этого Интернационала. Основной причиной этого краха является фактическое преобладание в нем мелкобуржуазного оппортунизма, на буржуазность коего и опасность давно указывали лучшие представители революционного пролетариата всех стран… Задачей будущего Интернационала должно быть бесповоротное и решительное избавление от этого буржуазного течения в социализме»[38]. За словами немедленно последовали дела. Находясь в швейцарской эмиграции, лидеры большевистского крыла РСДРП установили связи с зарубежными единомышленниками (многим из них также пришлось покинуть свою родину) и сформировали вместе с ними Циммервальдское движение, которое осталось на платформе пролетарского интернационализма, сохранив лозунг революционного выхода из империалистической войны. То, что в манифестах довоенных конгрессов формулировалось достаточно абстрактно, Лениным было сказано вполне определенно и даже грозно: «Долой поповски сентиментальные и глупенькие воздыхания о „мире во что бы то ни стало“! Поднимем знамя гражданской войны! Империализм поставил на карту судьбу европейской культуры: за данной войной, если не будет ряда успешных революций, последуют вскоре другие войны»[39]. Ленин угадал главное: то, что европейский характер войны и примерное равенство сил двух противостоящих коалиций сделают ее чрезвычайно затяжной и кровопролитной. То, что на первых порах казалось причудой политических маргиналов, на третьем году боевых действий обрело притягательную силу для широких народных масс, облаченных в солдатские шинели. В странах Антанты и Четверного союза создавались левые социалистические партии, которые начертали на своих знаменах пацифистские лозунги, осторожно говоря и о возможности революционного выхода из войны. И здесь Ленин вновь поставил чистоту принципов выше организационного единства. В Швейцарии появилась Циммервальдская левая, сторонники умеренного пацифизма в рядах рабочего движения, называвшие себя центристами, получили уничижительную кличку «соглашателей». В отличие от своих соседей справа большевики вместе со своими зарубежными единомышленниками напрочь отвергали мысль о возможности завершения войны без пролетарской революции в передовых странах Европы. Ленин раздувал инстинкты насилия, высвобожденные ожесточением мировой войны, обращаясь к абстрактному рабочему со следующими словами: «…тебе дали в руки ружье и великолепную, по последнему слову машинной техники оборудованную скорострельную пушку, — бери эти орудия смерти и разрушения, не слушай сентиментальных нытиков, боящихся войны; на свете еще слишком много осталось такого, что должно быть уничтожено огнем и железом для освобождения рабочего класса, и, если в массах нарастает злоба и отчаяние, если налицо революционная ситуация, готовься создать новые организации и пустить в ход столь полезные орудия смерти и разрушения против своего правительства и своей буржуазии»[40]. Эпоха революций началась еще до завершения Первой мировой войны. Она открылась свержением самодержавия и вернула лидеров большевизма не только на родину, но и на авансцену истории, переведя сформулированные в швейцарской эмиграции лозунги в плоскость практических задач. Уже в «Апрельских тезисах» Ленин потребовал от партии взять на себя «инициативу создания революционного Интернационала, Интернационала против социал-шовинистов и центра»[41].

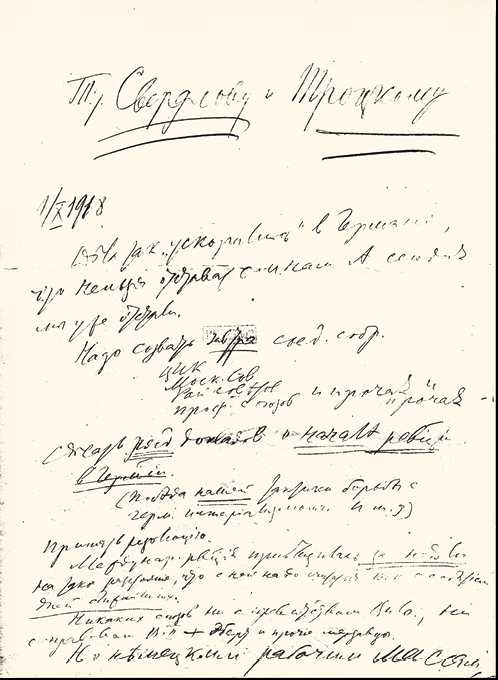

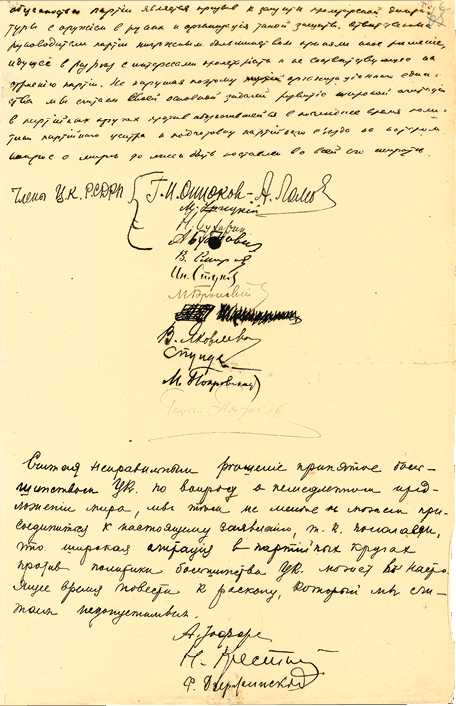

Первоначальный набросок «Апрельских тезисов», написанный В. И. Лениным в поезде по пути в Петроград

3(16) апреля 1917

[РГАСПИ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 4535. Л. 1–2]

Первоначальный набросок «Апрельских тезисов», написанный В. И. Лениным в поезде по пути в Петроград

3(16) апреля 1917

[РГАСПИ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 4535. Л. 1–2]

Летом — осенью 1917 года тезис о том, что «нарастание всемирной революции неоспоримо» и российскому пролетариату нужно сделать лишь решающее усилие для того, чтобы зажечь революционный пожар в Европе, присутствует едва ли не в каждой из ленинских работ. Его оппоненты, в том числе и в рядах его собственной партии, справедливо указывали на то, что отдельные примеры братаний на фронте, забастовок и правительственных кризисов в воюющих странах еще не гарантируют превращения империалистической войны в гражданскую. Ленин продолжал свято верить в то, что рабочие Европы не останутся равнодушными к судьбе своих российских товарищей. «Мы верим в революцию на Западе. Мы знаем, что она неизбежна, но, конечно, нельзя по заказу ее создать… Декретировать революцию мы не можем, но способствовать ей можем и мы. Мы поведем в окопах организованное братание, поможем народам Запада начать непобедимую социалистическую революцию»[42]. Близко общавшийся с ним польско-германский социалист Карл Радек подчеркивал, что сразу по приезде в Россию Ленин начал форсировать «создание международной организации революционеров, подготовку вооруженного восстания», что продолжалось вплоть до советско-польской войны 1920 года[43]. После недолгой демократической интерлюдии большевикам удалось взять в свои руки судьбу Российской империи. Их тактика решающего штурма оказалась более успешной, нежели парламентская стратегия их вчерашних европейских соратников и покровителей. Ученики вскоре почувствовали себя учителями, Россия из окраины цивилизованного мира превратилась в полигон невиданного социального эксперимента. Лозунг «Сделаем, как в России» получил огромную притягательную силу среди трудящихся стран Европы, смертельно измученных тяготами мировой войны. Отныне именно этот пример превращался в главный фактор консолидации революционного крыла международного рабочего движения.

1.2. От Бреста до Берлина

Большевики в полной мере использовали «всемирный масштаб» для легитимации собственного захвата власти. Они неустанно агитировали российских рабочих и крестьян принять на себя мессианскую роль спасения Европы от ужасов войны, продолжавшейся вот уже четвертый год. В резолюции, принятой Петроградским Советом рабочих и солдатских депутатов 25 октября 1917 года, выражалась уверенность в том, что «пролетариат западноевропейских стран поможет нам довести дело социализма до полной и прочной победы».

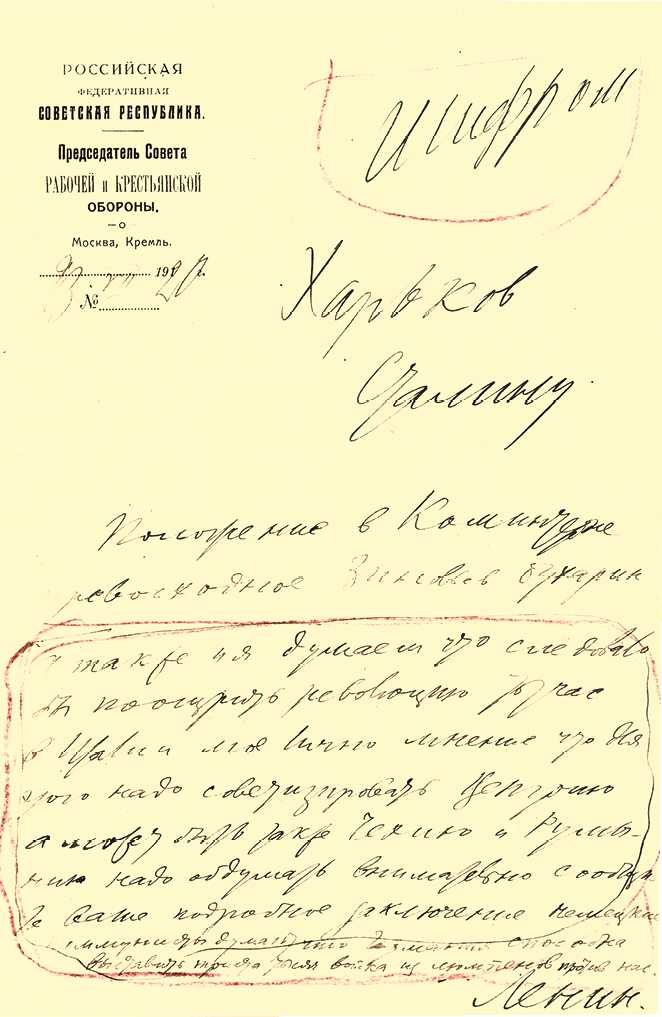

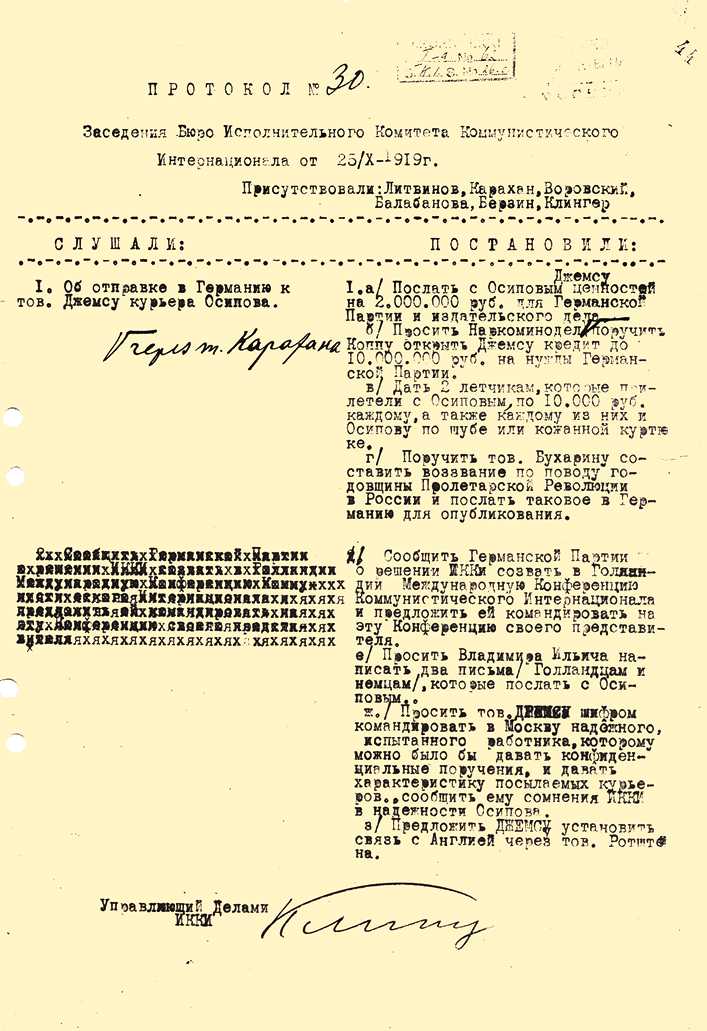

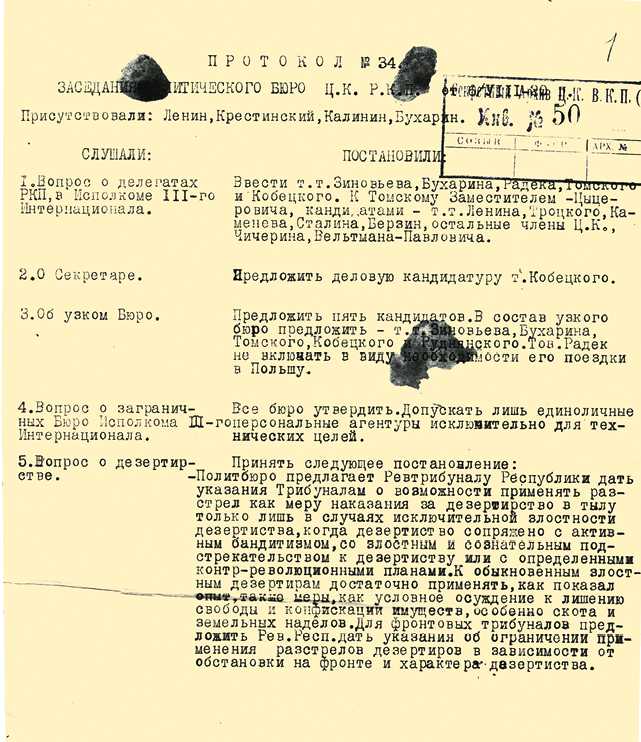

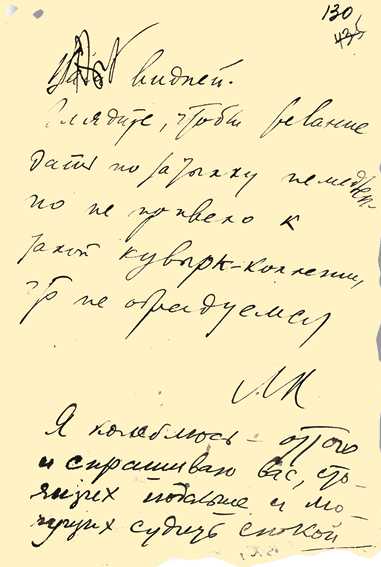

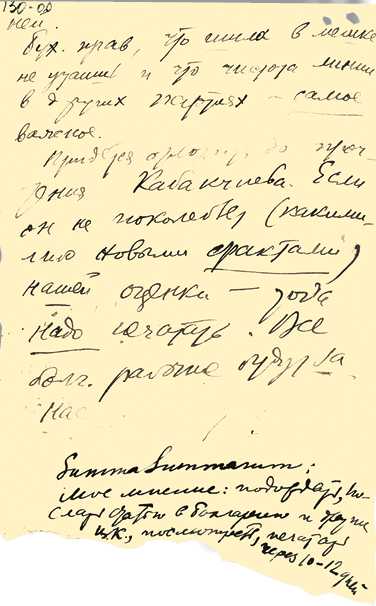

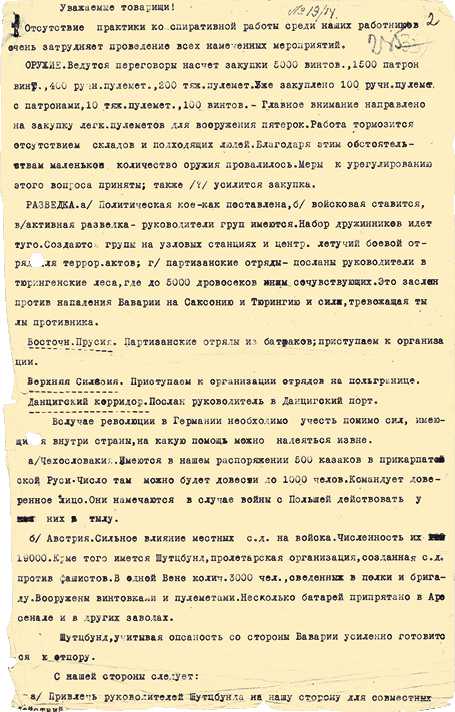

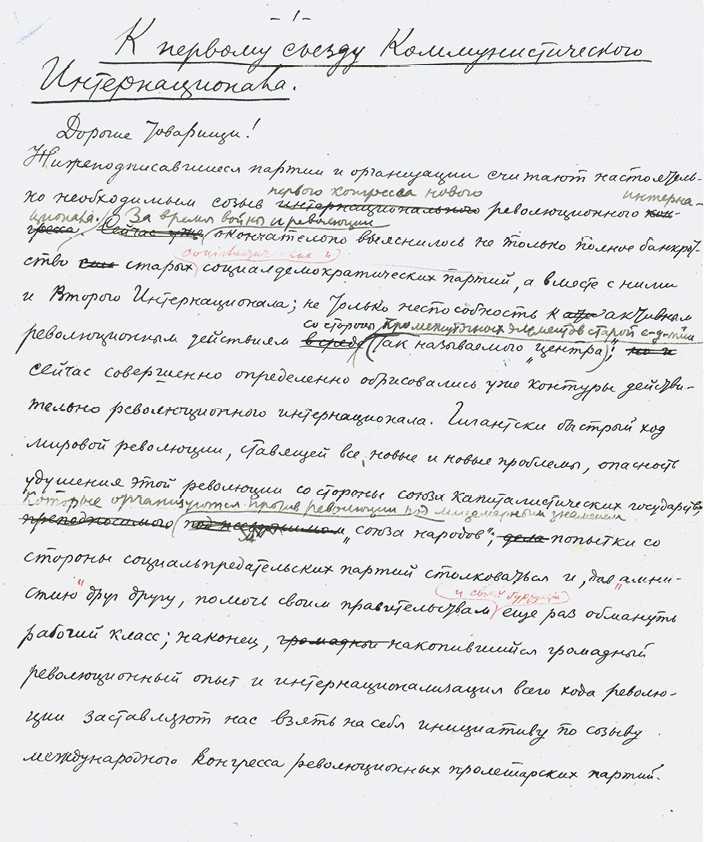

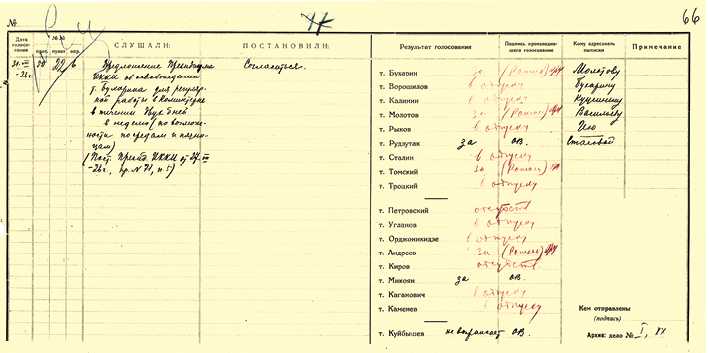

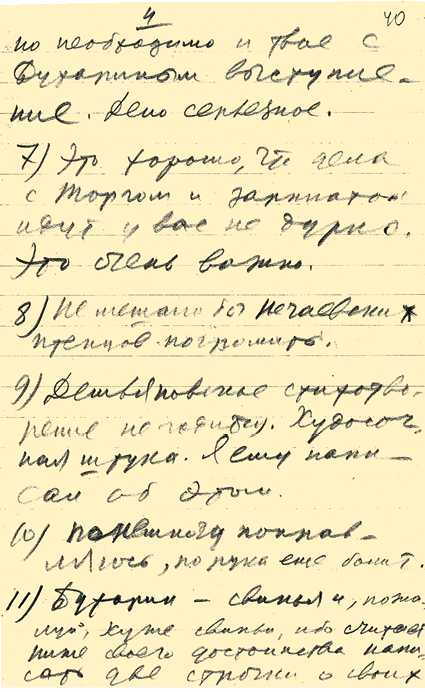

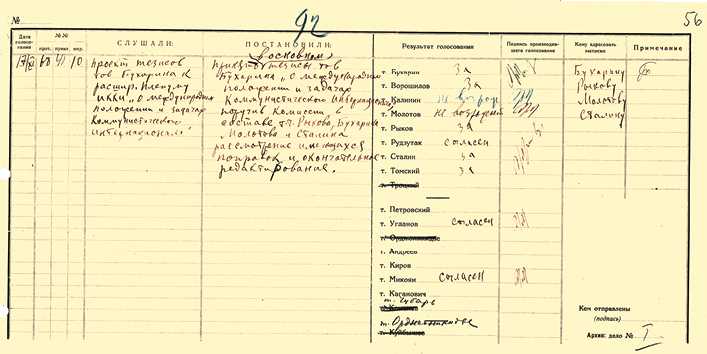

Протокол заседания ЦК РСДРП(б) с результатами голосования по вопросу о заключении мира с Германией

23 февраля 1918

[РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 1а. Д. 412. Л. 5–8]

Протокол заседания ЦК РСДРП(б) с результатами голосования по вопросу о заключении мира с Германией

23 февраля 1918

[РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 1а. Д. 412. Л. 5–8]

Пропаганда интернациональной солидарности трудящихся находила позитивный отклик среди солдат по обе стороны от линии фронта, которые подтверждали ее действенность своими братаниями. Стремясь поскорее приблизить завершение войны, они зачастую выдавали желаемое за действительное. Так, группа немецких военнопленных социал-демократов в Москве подписала 25 декабря 1917 года воззвание к немецким солдатам, находящимся на Восточном фронте, как «члены третьего Интернационала»[44]. В начале 1918 года Ленин посчитал, что его партия уже достаточно укрепилась у власти для того, чтобы обратиться к международно-революционной деятельности. Американский корреспондент А. Р. Вильямс, летом 1917 года прибывший в Россию и попавший под влияние большевистских идей, писал в своих мемуарах: январские митинги и собрания, в которых он сам принимал участие вместе с Лениным, были «прелюдией к Третьему Интернационалу, который не состоялся из-за Брест-Литовска и интервенции»[45]. Советская пресса давала совершенно фантастические материалы о том, что даже на далеких окраинах Европы трудящиеся приветствуют диктатуру большевиков. Так, «Известия» 3 мая 1918 года поместили заметку об открытии «Российского революционного консульства в Шотландии, во главе которого стоит известный коммунист, вождь британского пролетариата Джон Маклин», и о том, что данное событие сопровождалось митингом с участием 600–700 тысяч местных рабочих. Из-за разрыва брестских переговоров по вине «левых коммунистов» идеи агитационного наступления в Европе были отодвинуты на второй план — новой российской власти пришлось срочно организовывать оборону Петрограда от наступавших германских войск. Еще летом 1917 года Ленин давал обещание ни при каких условиях не идти на сепаратный мир с Германией — «только соединившись, рабочие и крестьяне всего мира могут прикончить войну. Вот почему мы, большевики, против сепаратного мира, т. е. против мира только России с Германией. Сепаратный мир — глупость, потому что он не разрешит коренного вопроса, вопроса о борьбе с капиталистами и помещиками»[46]. Полгода спустя, став главой советского государства, именно Ленин выступил за скорейшее заключение такого мира, чтобы любой ценой спасти завоеванную власть. Внутрипартийный конфликт по этому вопросу стал тем горном, где революционные надежды переплавлялись в политический реализм. Фракция «левых коммунистов», которая на первых порах всерьез могла рассчитывать на большинство в партии, была просто шокирована столь резким поворотом вождя, считая это предательством принципов пролетарского интернационализма. Ленин в ходе дискуссий также глядел горькой правде в глаза, утверждая, что, подписывая мир с Германией, «мы делаем поворот направо, который ведет через весьма грязный хлев, но мы должны его сделать»[47]. Ленину приходилось не только громить левых оппонентов, делавших ставку на революционное наступление любой ценой, но и успокаивать членов ЦК, которые шли вместе с ним, но остановились в нерешительности перед воротами «грязного хлева». Одним из них был будущий Председатель Коминтерна Г. Е. Зиновьев, предпочитавший говорить о «тяжелой хирургической операции», которая ослабит революционное движение на Западе и усилит позиции германской военщины[48]. Лидер РКП(б) отреагировал достаточно жестко, увидев в такой позиции скрытую поддержку линии Троцкого: «Если мы верим в то, что германское движение может развиваться немедленно в случае перерыва мирных переговоров, то мы должны пожертвовать собою, ибо германская революция по силе будет гораздо выше нашей. Но суть в том, что там движение еще не началось, а у нас оно уже имеет новорожденного и громко кричащего ребенка, и если мы в настоящий момент не скажем ясно, что мы согласны на мир, то мы погибнем»[49]. Позже Зиновьев назвал причины колебаний — своих собственных и ленинских: «Если говорить ретроспективно, то ясно, что надо было заключать мир в ноябре… Конечно, стачки в Вене и Берлине нас слишком очаровали, и мы упустили момент»[50]. Речь шла о январских стачках рабочих оборонной промышленности в столицах Германии и Австро-Венгрии, в которых Москва увидела зарницы первого приступа европейской революции пролетариата. В острой борьбе Ленину в конечном счете удалось склонить на свою сторону большинство членов ЦК партии. 3 марта 1918 года «похабный» Брестский мир был подписан. Надежды германских левых социалистов, объединившихся в группу «Спартак», на то, что Советская Россия ни при каких условиях не подпишет сепаратного мира с германской военщиной[51], сменились жестоким разочарованием. Как оказалось, большевики поставили государственные интересы выше своих интернациональных обязанностей, ибо заключенный мир означал затягивание мировой бойни и новые тысячи жертв на Западном фронте. Между Лениным и Розой Люксембург, чьи отношения не раз омрачались идеологическими конфликтами, пробежала еще одна трещина. Это скажется на отношении «спартаковцев» как к диктатуре большевиков, так и к образованию Коммунистического Интернационала.

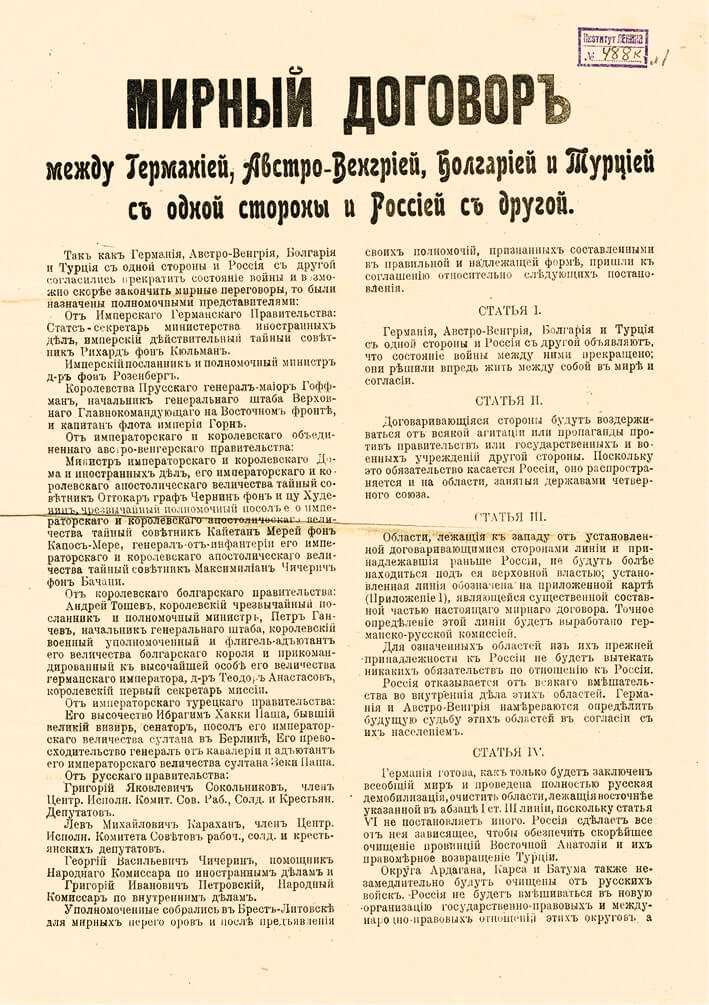

Первая страница официальной публикации Брестского мира

3 марта 1918

[РГАСПИ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 5424. Л. 1–9 об.]

Первая страница официальной публикации Брестского мира

3 марта 1918

[РГАСПИ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 5424. Л. 1–9 об.]

Роза Люксембург

1910-е

[РГАСПИ. Ф. 421. Оп. 1. Д. 476]

Роза Люксембург

1910-е

[РГАСПИ. Ф. 421. Оп. 1. Д. 476]

Пойдя на заключение сепаратного мира, большевики не собирались отказываться от продвижения вперед дела мировой революции, в апреле 1918 года Ленин в ходе беседы с американским корреспондентом сказал, что кайзер Вильгельм не протянет и одного года[52]. Тот факт, что подписание мира с Россией принесет с собой не стабилизацию ситуации на восточных рубежах, а новые угрозы для победителей, понимали и в Германии. Хотя в Бресте был согласован взаимный отказ от враждебной пропаганды, стороны имели все основания не доверять друг другу. Представитель Верховного главнокомандования генерал Э. Людендорф потребовал от внешнеполитического ведомства не допускать открытия советского представительства в Берлине, предлагая разместить его на оккупированной территории в Ковеле или Бресте. «Для максималистов важно одно: использовать здание посольства для своей пропаганды»[53].

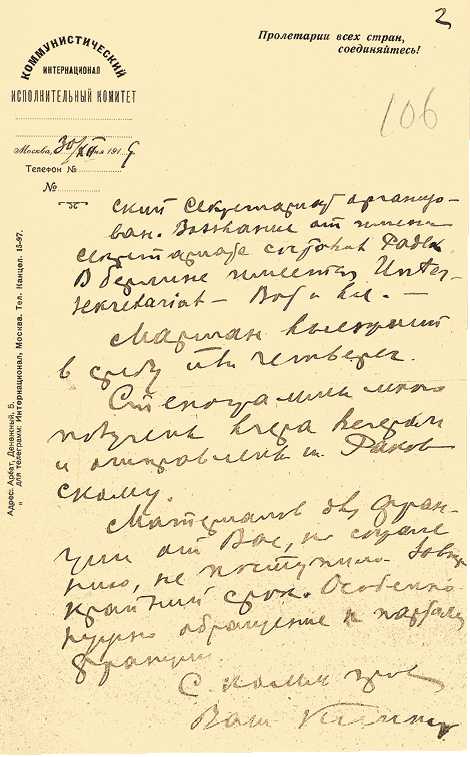

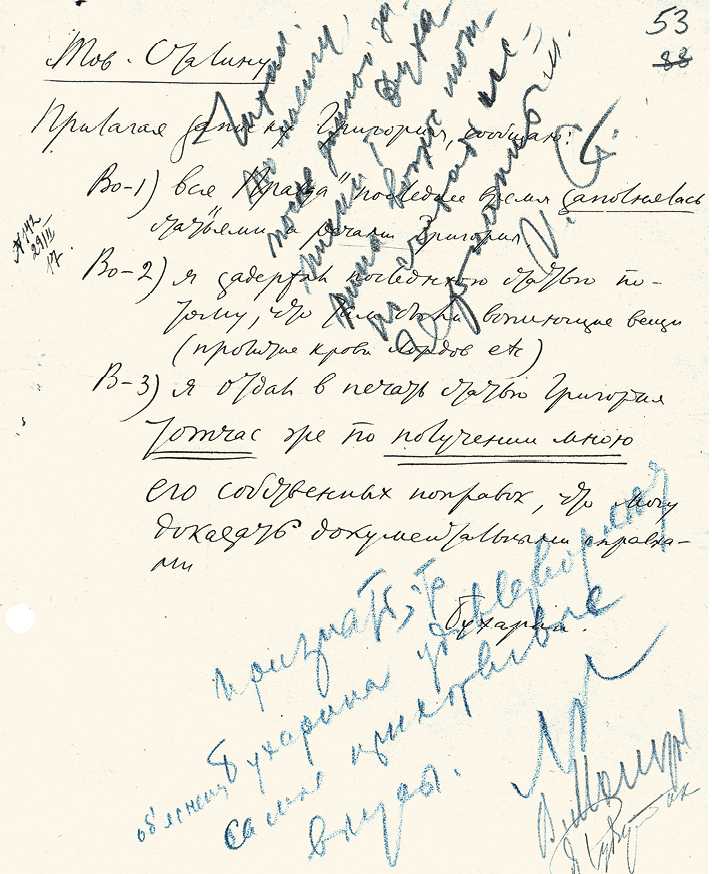

Письмо А. А. Иоффе В. И. Ленину о внутреннем положении в Германии

20 мая 1918

[РГАСПИ. Ф. 5. Оп. 1. Д. 2134. Л. 1]

Письмо А. А. Иоффе В. И. Ленину о внутреннем положении в Германии

20 мая 1918

[РГАСПИ. Ф. 5. Оп. 1. Д. 2134. Л. 1]

Однако в споре военных и дипломатов победила точка зрения последних: в конце апреля в Берлин приехал персонал советского полномочного представительства во главе с Адольфом Иоффе. Он сочетал в своей работе защиту государственных интересов России и помощь немецким левым социалистам, хотя и был невысокого мнения об их способности взять власть в такой стране, как Германия[54]. Из соображений конспирации прибывавшие из Москвы лидеры РКП(б) встречались со своими немецкими соратниками на частных квартирах и в различных советских учреждениях. Предметом обсуждения на этих консультациях являлись ближайшие перспективы развития внутриполитической ситуации в Германии, причем россияне неизменно выносили из этих встреч представления, что собеседники настроены слишком оптимистически. Можно не сомневаться, что гости из Москвы транслировали мысли, изложенные Лениным в письме американским рабочим, написанном 20 августа 1918 года. Вождь большевиков процитировал слова Чернышевского о том, что «историческая деятельность — не тротуар Невского проспекта». Применительно к мировой социалистической революции это означало, что она не могла идти «легко и гладко, чтобы сразу было соединенное действие пролетариев разных стран, чтобы была наперед дана гарантия от поражений, чтобы дорога революции была широка, свободна, пряма, чтобы не приходилось временами, идя к победе, нести самые тяжелые жертвы, „отсиживаться в осажденной крепости“ или пробираться по самым узким, непроходимым, извилистым и опасным горным тропинкам»[55]. В переводе с поэтического на политический язык это означало, что деятели будущей революции должны иметь в своем арсенале любые методы борьбы за власть, а не уповать на парламентскую трибуну.

Письмо В. И. Ленина к американским рабочим

20 августа 1918

[РГАСПИ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 6989. Л. 1–19]

Письмо В. И. Ленина к американским рабочим

20 августа 1918

[РГАСПИ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 6989. Л. 1–19]

Переход большевиков к репрессиям по отношению к своим вчерашним союзникам — партиям меньшевиков и эсеров — был также связан с различиями в трактовке мировой пролетарской революции и места России в ней. Запрещение вначале оппозиционной прессы, а затем и политической деятельности самих партий обернулось июльским мятежом левых эсеров, сигналом к которому стало убийство германского посла Мирбаха. В условиях жесткой диктатуры никаких других средств борьбы, кроме вооруженных выступлений, у противников большевиков не осталось. Таким образом, партия левых эсеров, до Брестского мира входившая в советскую коалицию, попыталась спровоцировать разрыв советско-германских отношений и не допустить расширения интервенции в страну армий стран Антанты. Советская печать, перешедшая под полный контроль агитпропа РКП(б), высмеивала надежды левых эсеров на то, что Антанта сможет стать «национальным союзником» новой России. «Некоторые Иванушки-дурачки, в том числе и из рабочего класса, возмущаясь германскими грабежами и расстрелами, готовы броситься в объятья англо-французской шайки»[56]. Подобная сделка не спасла бы революцию, но посеяла бы раздор между рабочими России и стран Антанты, утверждали большевики. Их внешнеполитический курс в конце Первой мировой войны продолжал исходить из аксиомы близкого мирового переворота, в ходе которого в крупнейших передовых странах установится пролетарская власть. Доклады Иоффе свидетельствовали скорее об обратном, подчеркивая неготовность немецких социалистов к борьбе за захват власти. В докладе Ленину от 5 сентября 1918 года он писал: «Вы напрасно думаете, что я жалею денег, я даю им, сколько нужно, и постоянно настаиваю, чтобы брали больше, но ничего не поделаешь, если все немцы так безнадежны: к нелегальной работе и в нашем смысле революционной они просто неспособны, ибо большей частью они политические обыватели, которые пристраиваются так, чтобы избавиться от военной службы, цепко держатся за это, а революцию делают только языком за кружкой пива»[57]. Использовав провокацию, германское правительство разорвало дипломатические отношения с Советской Россией в начале ноября, буквально за несколько дней до краха монархии Гогенцоллернов. На протяжении 1918 года, когда ставка делалась на перерастание империалистической войны в пролетарскую революцию, вопрос о практических шагах по созданию нового Интернационала Лениным не поднимался. Такая организация должна была возникнуть не до, а после победы пролетариата в большинстве стран Европы. До этого момента вождь РКП(б) полагал достаточным уже то, что «пример социалистической Советской республики в России будет стоять живым образцом перед народами всех стран, и пропагандистское, революционизирующее действие этого образца будет гигантским»[58].

1.3. Конец отступления

В подмосковном имении Горки, куда он прибыл 25 сентября 1918 года ввиду ухудшения здоровья[59], Ленин получил возможность личной «передышки», что дало ему время осмыслить события первого года партийной диктатуры. Отсутствие отработанного механизма принятия оперативных решений и скорейшего доведения их «на места», печальный опыт дискуссии вокруг Брестского мира, которая едва не стоила Ленину дела его жизни, показали, насколько неэффективным оказалось простое перенесение приемов внутрипартийной борьбы в государственную практику. К осени 1918 года лидеру РКП(б) удалось выстроить работоспособную вертикаль власти. Именно к нему сходились все информационные каналы, именно он санкционировал любое важное решение. Его временный отход от дел, связанный с покушением Фанни Каплан, показал очевидные минусы подобной системы. В отсутствие вождя исчезла выстроенная им система сдержек и противовесов, тут же дали знать о себе личные амбиции его ближайших соратников. В. И. Ленин во дворе Кремля на прогулке после ранения

Фотограф А. А. Неволин

16 октября 1918

[РГАСПИ. Ф. 393. Оп. 1. Д. 53. Л. 1]

В. И. Ленин во дворе Кремля на прогулке после ранения

Фотограф А. А. Неволин

16 октября 1918

[РГАСПИ. Ф. 393. Оп. 1. Д. 53. Л. 1]

Документы показывают, что потенциальным очагом внутрипартийных разногласий в конце сентября — начале октября 1918 года вполне могла стать и сфера внешней политики. Находясь на излечении в Горках, Ленин невольно чувствовал себя сторонним наблюдателем, чему противилась вся его деятельная натура. Главным источником информации для него в эти дни являлись московские газеты (иностранная пресса попадала в Россию лишь эпизодически и со значительным опозданием). В отличие от зарубежных газет главное место в изданиях, контролировавшихся большевиками, занимали не телеграммы из-за рубежа, а обширные комментарии, определявшие отношение революционной власти к тому или иному событию. Осторожные оценки международного положения после выхода Болгарии из коалиции Центральных держав (30 сентября 1918 года) сменились революционным пафосом. Передовица «Правды» рисовала следующий сценарий развития мировых событий: поражение в войне сделает неизбежной революцию в Германии и Австрии, но это не принудит Антанту к заключению почетного мира. Немецкий рабочий класс откажется от своего Бреста и в союзе с Советской Россией начнет революционную войну. Ее классовый характер будет настолько очевиден, что он разложит войска Антанты еще до первых серьезных сражений[60]. Все это создавало принципиально новую геополитическую обстановку. Мирная передышка, которую обеспечивало режиму большевиков военное противостояние двух враждебных коалиций, заканчивалась. Советской России предстояло сделать трудный выбор, чтобы сохранить шансы на дальнейшее существование — пойти на сближение с победителем, умерив антиимпериалистическую риторику, или сохранить ставку на близкую революцию пролетариата в странах, потерпевших поражение.

Лев Борисович Каменев

1917–1918

[РГАСПИ. Ф. 323. Оп. 1. Д. 8. Л. 37]

Лев Борисович Каменев

1917–1918

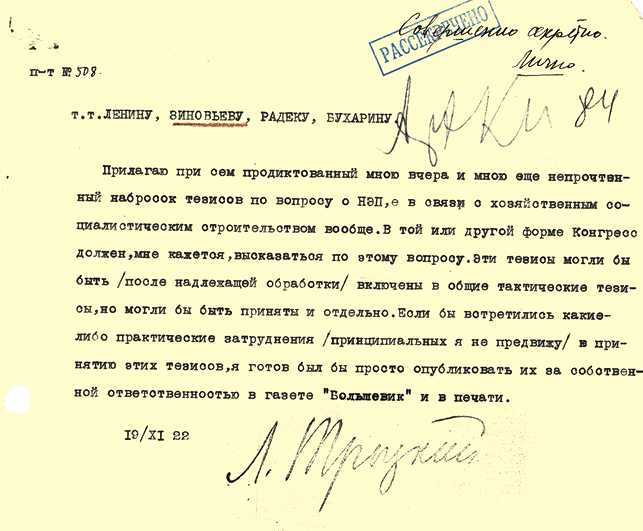

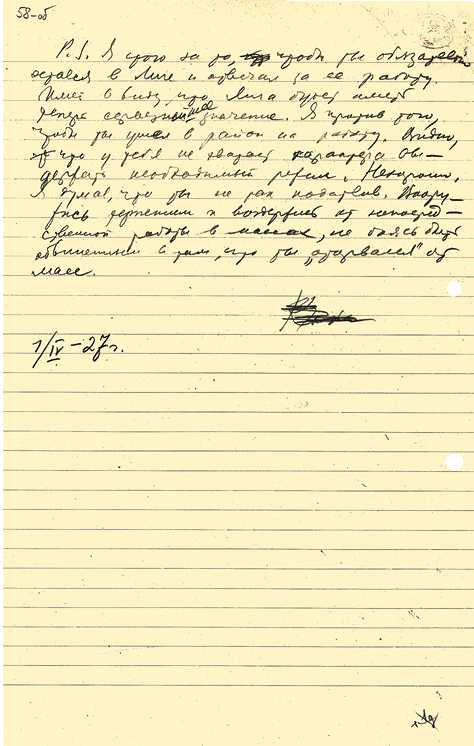

[РГАСПИ. Ф. 323. Оп. 1. Д. 8. Л. 37]