Theatrum mundi. Подвижный лексикон (epub) читать онлайн

Книга в формате epub! Изображения и текст могут не отображаться!

[Настройки текста] [Cбросить фильтры]

[Оглавление]

Theatrum Mundi. Подвижный лексикон

Музей современного искусства «Гараж»

Москва

2021

УДК 792.072

ББК 85.33

П44

Издание осуществлено в рамках грантовой программы «ГАРАЖ.txt» Музея современного искусства «Гараж»

Под редакцией Юлии Лидерман и Валерия Золотухина

Theatrum Mundi. Подвижный лексикон. — М.: Музей современного искусства «Гараж», 2021.

Авторов этой книги — филологов, философов, театроведов, культурологов и историков — объединяет участие в разные годы в работе московской независимой исследовательской лаборатории Theatrum Mundi, которую в 2017 году основали Мария Неклюдова и Юлия Лидерман. В текстах этого сборника в широком контексте современной гуманитарной теории анализируются разные формы бытования современного театра — от перформанса до современного танца. Вошедшие в книгу статьи дают читателям возможность составить представление как об основополагающих понятиях современной теории перформативных искусств (политике зрительства, театральности, аффекте и др.), так и о разных возможностях их использования в гуманитарных исследованиях.

ISBN 978-5-9909717-7-6

Все права защищены

© Текст, авторы, 2021

© Музей современного искусства «Гараж», 2021

© Андрей Кондаков, макет, 2021

- От редакторов

- «В чем причина слез?»: Патос и катарсис в театре Ромео Кастеллуччи

- Катарсис: очищение, прочистка, прояснение, экстаз

- Идеал целостности и травма расколотости: отреагирование аффекта vs психоанализ

- Слезы Диониса

- Фунт плоти

- Театр объектов

- Una furtiva lagrima

- Абсолютный монарх

- В чем смысл танца?

- Танец и нарратив

- Движение, танец, жест

- Третий смысл

- Искусство создания миров

- Странные истории

- Женщина или лебедь?

- Право на (не)участие: дистанция, вовлеченность и доверие в театральной коммуникации

- Постановка индексальности, или Психо-инженеры на театре

- Экспозиция

- Рождение трагедии из духа материального дефицита (1917–1920)

- «Снова проиграть эту ситуацию»: эстетический штурм Зимнего или театр массового поражения (1920)

- Постановка индексальности, или Психо-инженеры на театре

- «Груды согласных рвут гортань»

- «Реально ощутимые» речевые сигналы

- Элементы «игры» в остром запахе газа

- Анатомический театр для «иллюзорного любовника»

- Политики производства знания в театре и перформансе в России: кейс-стади

- Время революции

- Вопросы аудитории

- Речь и революция. (набросок теории действия)

- От попугая Флобера до Упоротого Лиса: театрализация природы в таксидермических практиках

- Викторианская таксидермия: мода и меланхолия

- Мертвые и смешные: таксидермия постсовременности

- Заключение

- Призрачное пространство в спектаклях in situ: эффект междумирья

- Пространство — Призрак — Свидетель

- Призракологика

- Дом с привидениями

- Заключение

- Биографии авторов

От редакторов

Производство знания перформативными способами, таксидермия как театрализованная природа, призрачность пространства в сайт-специфичном театре, структурированные разными революционными событиями время и речь, — таков далеко не полный перечень тем, к которым обращаются авторы этой книги. Все статьи «Подвижного лексикона» связаны с современным театром и театральной теорией, но говорить о том, что книга посвящена им, было бы неверно. Cама метафора theatrum mundi («мир как театр») с незапамятных времен сопряжена с попытками объяснить окружающее через театральные категории «сцены», «игры» или «зрителя». Авторы этой книги исследуют понятия современной театральной (и шире — перформативной) теории, — в частности, политику зрительства, театральность, аффект и другие, — и продуктивность их использования в различных дисциплинах и сферах: культурологии, философии, психоанализе, искусствознании и т. д. «Театр как метафора» как эвристический метод, с одной стороны, и современный театр во всей его сложности и разнообразии, с другой, — два полюса, создающие особого рода «поле напряжения». Оно сыграло большую роль в истории независимой московской лаборатории Theatrum Mundi, более десяти лет работы которой подытоживает этот сборник.

Лаборатория, начавшая свое существование как образовательный проект, за время своей работы вышла за пределы академии. Изначально это был постоянно действующий общеуниверситетский научный семинар «Театр в пространстве культуры», созданный Марией Неклюдовой и Юлией Лидерман совместно с кафедрой Истории и теории культуры Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) в 2007 году. Семинар был адресован магистрантам и аспирантам разных специальностей. Вскоре к нему присоединились студенты-театроведы1, изучавшие уже знакомые для себя понятия и явления более объемно. Практически сразу сложилась группа постоянных участников семинара, в которую входили Оксана Гавришина, Ольга Астахова, Валерий Золотухин, Ольга Рогинская и их студенты. Цель семинара поначалу виделась участникам в том, чтобы наладить профессиональное общение между представителями разных дисциплин для обновления театроведческого образовательного канона, а заодно и укрепить позиции культурологии среди гуманитарных дисциплин. Эта установка семинара созвучна тому, что объединяет и авторов этой книги — филологов, историков, театроведов, культурологов, философов, участвовавших в работе семинара и лаборатории на разных этапах. Они не замыкаются в круге собственных проблем, а рассматривают историю и теорию театра, перформанса, современного танца и т. д. в широком контексте современной гуманитарной теории.

Семинар «Искусство непонимания» лаборатории «Theatrum Mundi» (совместно со «Школой современного зрителя и слушателя»). Электротеатр Станиславский. 2015. Фото: Олимпия Орлова

Евгений Марголит, Сергей Зенкин, Вадим Гаевский, Виолетта Гудкова, Ольга Купцова, Ирина Сироткина и другие исследователи, выступавшие с докладами по приглашению семинара, дали импульс для появления ключевых сюжетов и тем, с которыми мы работали в стенах РГГУ на протяжении 7 лет. За это время на кафедре истории и теории культуры были защищены несколько выпускных работ, связанных с тематикой семинара. С самого начала он также был связан с современным театром и развивался вместе с ним. Мы проводили презентации книг, опубликованных издательствами РГГУ и «Новое литературное обозрение», дискуссии совместно с журналом «Театр»2, мероприятия с премией «Золотая маска». При самом активном участии актеров и режиссеров «Театр.doc» провели презентацию-читку неизвестных советских пьес, собранных в сборнике «Забытые пьесы 1920–1930‐х годов»3. За семь лет работы семинар обрел электронный архив, но, пожалуй, самый важный результат — он постепенно трансформировался в лабораторию «Theatrum Mundi», объединенную коллективной работой. Рубежной встречей стал круглый стол в ноябре 2010 года с участием социолога и переводчика Бориса Дубина «Театральность в искусстве и за его пределами»4. Благодаря этой дискуссии исследователи увидели эффективность обращения к отдельным понятиям, — таким, как «театральность», — круг которых постепенно начинал складываться в те годы. Фокус на методологически продуктивных понятиях мы попытались сохранить и в этой книге, отдавая дань памяти Борису Владимировичу, предложившему лаборатории этот рабочий принцип.

Новый этап существования лаборатории начался в 2014 году, когда мы вышли в городское пространство, начав сотрудничество с «Центром авангарда на Шаболовке». C апреля 2015 года «Theatrum Mundi» совместно со Школой современного зрителя и слушателя проводит семинары в «Электротеатре Станиславский». Переход от университетского семинара к публичным дискуссиям повлиял на характер работы лаборатории: формат требовал от нас зрелищности, рефлексии актуального театрального процесса, а в практическом смысле — учета фронтальной рассадки в фойе, готовности к разговору с гораздо более разнообразной публикой (по сравнению с университетской), акцента на результатах исследований, а не на рабочих гипотезах.

Кроме изменений, связанных с новыми партнерами и новыми пространствами, лаборатория пережила и внутренние изменения, связанные с постепенным прояснением характера нашей деятельности. Стало понятно, что особую ценность лаборатории придавал сетевой, вне-институциональный характер связей между исследователями, принципиальная открытость для новых участников. Публичную речь, так же как и совместность в размышлениях и дискуссиях участников семинара, мы осознали не как инструменты, а как цель наших встреч. Название лаборатории, предложенное Марией Неклюдовой, было понято нами не только как метафора, но и как исследовательская программа. Теории перформативных искусств, также, как и практики live art (современного театра, танца, перформанса), экспонирования, театрализации — все это входит в круг наших интересов и служит источником новых идей в исторической и теоретической работе.

Выступления Олега Аронсона и Елены Петровской на семинарах «Theatrum Mundi» в «Электротеатре Станиславский» в 2019 году положены в основу их публикаций в этой книге. Но это исключение, а не правило: мы сознательно не хотели идти путем публикации материалов архива лаборатории5, а стремились к тому, чтобы статьи сборника отражали, с одной стороны, сегодняшние исследовательские интересы авторов, в разные годы участвовавших в семинарах лаборатории сначала в РГГУ, затем в «Центре авангарда», НИУ-ВШЭ, «Электротеатре Станиславский», а с другой — соотносились бы с темами, которые были выбраны для коллективной работы участниками лаборатории. Поэтому в начале работы над сборником мы выявили круг понятий, неоднократно обсуждавшихся на семинарах, — таких, например, как аффект, вещь в перформативных практиках, архив перформанса, политика зрительства, театр как метафора, театральность вне театра, (де)материальность спектакля и прочее — и предложили каждому автору выбрать одно или несколько понятий, ключевых для ее / его статьи. Таким образом, вошедшие в «Подвижный лексикон» статьи дают читателям возможность составить представление как об основополагающих понятиях современной теории перформативных искусств, так и о разных возможностях их использования в существующих гуманитарных исследованиях.

В составлении этого издания, как и в многолетней работе лаборатории, нашли отражение наши представления о научных и художественных сообществах, создающих новые знания при помощи процедур, которые преодолевают дисциплинарные границы и границы академии. Мы надеемся, что принципиально открытая форма лексикона, в котором статьи не разъясняют, а скорее иллюстрируют понятия, — упорядочивает, но не сводит к единому знаменателю уникальность представленных работ и подходов по теоретическому освоению современной культуры.

«В чем причина слез?»: Патос и катарсис в театре Ромео Кастеллуччи

[аффект]

Анастасия Архипова

Творчество Ромео Кастеллуччи отмечено родовыми чертами постдраматического театра, описанного в фундаментальном труде Ханса-Тиса Лемана. Центральная тема (и структурообразующий принцип) постановок Кастеллуччи, одного из ведущих современных мировых режиссеров, — своеобразно понимаемая им греческая трагедия. Со времен Аристотеля с трагедией связываются два понятия, вошедших в наш повседневный обиход и практически не подвергающихся рефлексии, но тем не менее неоднократно перетолковывавшихся интерпретаторами на протяжении веков, — пафос (патос) и катарсис. Под влиянием одного из таких толкований коллега Зигмунда Фрейда Йозеф Брейер в 1880‐х годах предлагает новую психотерапевтическую технику под названием «катартический метод»; отказавшись от нее, Фрейд движется к открытию основ психоанализа.

Художники, писал Фрейд, опережают психоаналитиков, прокладывая им путь. В этой статье на примере работ Кастеллуччи предпринимается попытка показать, что практика психоанализа и практика современного театра развиваются параллельно. Рассматривая сквозь призму психоанализа такие понятия, как аффект, Вещь, тело, зрительский опыт, мы постараемся продемонстрировать эффективность использования концептуального аппарата и логики психоанализа для осмысления происходящего в современном театре.

Катарсис: очищение, прочистка, прояснение, экстаз

Совершенно по‐иному, однако, поступили афиняне, которые, тяжко скорбя о взятии Милета6, выражали свою печаль по‐разному. Так, между прочим, Фриних сочинил драму «Взятие Милета», и когда он поставил ее на сцене, то все зрители залились слезами. Фриних же был присужден к уплате штрафа в 1000 драхм за то, что напомнил о несчастьях близких людей. Кроме того, афиняне постановили, чтобы никто не смел возобновлять постановку этой драмы (Геродот. История в 9 книгах. Кн. VI: 217).

Эту историю об одном из древнейших, доэсхиловских трагиков и его не дошедшей до нас трагедии, предположительно датирующейся 494–492 годами до н.э., нередко вспоминают, когда речь заходит о происхождении и устройстве греческой трагедии. Например, Дэвид Розенблум в своей статье «Кричать “пожар!” в переполненном театре» пишет: «…можно сказать, что, высвободив способность трагедии возбуждать страх, Фриних способствовал формированию в Афинах кодекса того, что должна транслировать трагедия. <…> после того как афиняне отвергли “Взятие Милета” и оштрафовали автора драмы, ни один трагик больше никогда не делал предметом драмы oikeion pathos (страдания близких / собственные страдания) на празднике Дионисий. <…> трагедия стала жанром, воспроизводящим, почти без исключений, всеэллинское мифологическое наследие»8.

У современного театрального зрителя рассказ Геродота, возможно, вызовет недоумение: разве не такой эффект, — сильного эмоционального переживания, сопровождающегося слезами, — должна производить трагедия? Разве не это подразумевает само слово «катарсис», использованное Аристотелем в отношении трагедии в первой, единственной сохранившейся, части его трактата «Поэтика»?

Понятие катарсиса на самом деле не столь очевидное и даже загадочное — на протяжении веков оно породило множество толкований. Самая известная теория, оказавшая влияние на наше обиходное понимание катарсиса как разрядки эмоций, была выдвинута в знаменитом труде Якоба Бернайса под названием «Zwei Abhandlungen über die Aristotelische Theorie des Drama» («Два эссе об аристотелевской теории драмы»), вышедшем в Берлине в 1857 году (переиздан в 1880 году) и совершившем переворот в научном мире.

Исследователи обычно называют теорию Бернайса медицинской. Так, Леон Голден, один из первых ее критиков, прослеживает истоки этой интерпретации в трактатах XVI века, где принципы гомеопатической медицины (подобное — подобным) объясняются в применении к душевным заболеваниям и страданиям, а также в мильтоновском «Самсоне-борце», в предисловии к которому сказано: «Трагедия <…> говорит Аристотель, обладает силой, возбуждая жалость и страх, или ужас, очищать разум от этих и подобных страстей. <…> ведь и в медицине средства, обладающие цветом и качествами черной желчи (melancholic hue and quality), используются, чтобы изгнать меланхолию, кислым изгоняются кислые, а соленым — соленые гуморы»9. Ошибка Бернайса, подчеркивает Голден, заключалась в том, что он утверждал, будто ключ к пониманию термина «катарсис» в «Поэтике» лежит в «Политике» Аристотеля, «где, по его мнению, описывается процесс прочищения (purgation) эмоционального возбуждения с помощью диких и страстных мелодий»10.

С этим согласна Елена Рабинович: «Описанный в “Политике” музыкальный катарсис был понят Бернайсом в медицинском смысле <…>, а затем результаты анализа “Политики” были без всяких поправок применены к “Поэтике”»11. Она доказывает, что трагический катарсис у Аристотеля не равен музыкальному, т. е. не подразумевает разрядки психического напряжения посредством оргиастических практик, и никакой катарсис не равен излечению. К тому же не стоит путать pathos с pathema. В «Поэтике» pathos — это исключительно страдание (страсть) трагического героя, а вот переживания зрителя, которые не должны отождествляться со сценическими страданиями, называются pathemata, и именно к ним относится пресловутый катарсис в главе VI «Поэтики»: «Трагедия есть подражание действию важному и завершенному услащенной речью и действом, достигающая через страх и жалость катарсиса таковых чувствований (pathematōn)»12. «Из контекста “Поэтики” вытекает, что pathos по меньшей мере опасен и часто губителен, a pathemata безопасны и даже приятны»13. Теперь понятнее становится ситуация с трагедией, поставленной Фринихом: здесь, по‐видимому, произошла путаница между патосом и патемой, слияние страданий героев и зрителей — что и привело к травмирующему эффекту. Катарсис же связан с удовольствием и облегчением — «безвредной радостью», как сказано в главе VIII «Политики».

Так что же такое, с точки зрения филологов-классиков, этот неуловимый катарсис? Некоторые исследователи (среди них — Голден и Рабинович) полагают, что катарсис прежде всего интеллектуальная операция: безвредная радость катарсиса — «результат мыслительного процесса (познания)»14, поэтому катарсис — это не очищение, а «прояснение», «разъяснение чего‐то запутанного»15. Более того, по мнению Рабинович, с точки зрения устройства трагического сюжета с началом, серединой и концом — «страх и жалость зритель испытывает в начале и в середине трагедии, к прояснению или решению приходит в конце»16 — катарсис следует попросту понимать как стремительную, «потрясающую душу развязку», дарящую радость «наконец сполна удовлетворенного любопытства»17.

В одной из сравнительно недавних работ идеи Бернайса оцениваются несколько иначе, чем принято. Джеймс Портер в статье «Якоб Бернайс и катарсис модерности»18 стремится показать, что Бернайс, отвергая моральные или педагогические интерпретации понятия катарсиса в духе Лессинга (очищение страха и жалости как установление правильной их меры, «превращение страстей в добродетельные наклонности»19), не ограничивается медицинским истолкованием (не очищение, а, скорее, прочистка, наподобие рвотного или слабительного), а развивает свою теорию возвышенного. Катарсис для него — это не столько лечение и нормализация, при которых устраняется нечто болезненное, сколько высвобождение «внутренних состояний, которые пока дремлют, но ждут, чтобы их выразили»20. Греки были склонны к экстатическому выходу за пределы своего «я». Подобные переживания приносят наслаждение, даже если они связаны со страданием; это «сама витальность жизни»21. Так человек приобщается к некоему первичному патосу — Urpathos, универсальному беспредметному аффекту чистого экстаза: это не элиминация переживаний, а их обострение и расширение. Трагический катарсис (один из видов катарсиса) — то, что дает зрителю доступ к Urpathos. Через содрогания страха и жалости зритель разделяет всеобщую судьбу рода человеческого, идентифицируясь со страданиями других людей, — но сам процесс приобщения приносит тем не менее удовольствие.

Отсюда недалеко до Ницше, который в своей знаменитой книге «Рождение трагедии из духа музыки» 1872 года пишет: «…ближайшее действие дионисической трагедии заключается именно в том, что <…> вообще все пропасти между человеком и человеком исчезают перед превозмогающим чувством единства, возвращающего нас в лоно природы. Метафизическое утешение, с которым <…> нас отпускает всякая истинная трагедия, <…> что жизнь в основе вещей, несмотря на всю смену явлений, несокрушимо могущественна и радостна <…>»22. Как полагает Джеймс Портер, Ницше, который в одном из своих писем называет Бернайса «самым блистательным филологом будущего»23, «вобрал теорию Бернайса, растворив в своей собственной», чем даже, по‐видимому, дал тому повод жаловаться, что Ницше использовал его идеи, сильно их преувеличив24.

Идеал целостности и травма расколотости: отреагирование аффекта vs психоанализ

Похоже, именно медицинский аспект интерпретации Бернайса оказался ценным для двух венских неврологов. В 1895 году в свет вышла книга «Исследования истерии» — эту работу, которую иногда называют допсихоаналитической, Зигмунд Фрейд написал в соавторстве со своим старшим коллегой и наставником Йозефом Брейером. Здесь, в частности, излагались основы катартического метода, который изобрел Брейер, лечивший вначале 1880‐х годов свою знаменитую пациентку Анну О. Брейер обнаружил, что, когда Анна, пребывавшая по большей части в состоянии помрачения сознания с галлюцинациями и грезившая наяву, выговаривалась, рассказывая доктору во время вечернего сеанса гипноза свои накопившиеся за день фантазии, ей становилось легче. Эту процедуру она называла chimney sweeping (прочисткой дымохода) или же talking cure (лечение разговором)25. Выяснилось, что как только Анне удавалось припомнить обстоятельства возникновения того или иного из ее многочисленных симптомов (контрактуры, парезы, кашель, косоглазие, тремор, водобоязнь и т. д.) и выразить сопутствующие этим травматическим воспоминаниям чувства, симптом исчезал.

Мы не можем в точности сказать, были ли Брейер и Фрейд знакомы с трудом Бернайса на момент работы с пациентами и написания книги, но известно, что Брейер интересовался древнегреческой драмой и в 1896 году обсуждал идеи Бернайса в письме к филологу-классику Теодору Гомперцу26. А жена Фрейда Марта Бернайс приходилась Якобу Бернайсу родной племянницей.

В теоретической части книги Брейер, опираясь на теорию диссоциации, или недостаточности психического синтеза, предложенную Пьером Жане, объясняет, что у истериков психика «расщепляется» на сознательные комплексы представлений и бессознательные (подсознательные), которые в сознание не допускаются. Не допущенное в сознание аффективное представление невозможно «отреагировать» с помощью «нормального психического рефлекса»; вызванное им возбуждение не получает правильной разрядки и преобразуется путем «конверсии» (термин Фрейда) в соматический симптом (а зачастую и галлюцинации)27. «У наших пациентов, — поэтически пишет Брейер, — отколовшаяся часть психики была в “беспросветной мгле”, словно титаны, низвергнутые в жерло Этны, которые могут лишь сотрясать землю, но никогда не выберутся на свет»28. Благодаря катартическому методу пациенту под гипнозом удается постепенно вспомнить «отколовшиеся» представления и отреагировать связанные с ними аффекты: так происходит восстановление первоначальной целостности психики, и больной избавляется от своих обременительных симптомов. Это и впрямь очень напоминает бернайсовские «внутренние состояния», которые только и ждут, чтобы их выразили: здесь мы видим тот же идеал целостности, только у Бернайса он проявляется в грандиозных масштабах приобщения ко всему роду человеческому и самой силе жизни.

Описывая историю болезни Анны О. в «Исследованиях истерии», Брейер благоразумно умалчивает о драматической, на грани скандала, развязке этого случая. Много позже Фрейд поведал об этом своему биографу Эрнесту Джонсу. Брейер до такой степени был увлечен случаем Анны, что жена начала его ревновать к пациентке, и тогда он объявил Анне о завершении лечения, в то время, как она, казалось, шла на поправку. Но в тот же вечер его снова к ней вызвали. «Пациентка, которая, по его словам, представляла собой внесексуальное существо <…>, находилась теперь в родовых муках истерического рождения ребенка <…> завершения ложной истерической беременности, которая незаметно развивалась в ответ на оказание помощи Брейером»29. Шокированный Брейер, сумевший все‐таки успокоить пациентку, «выбежал из [ее] дома в холодном поту» и на другой день уехал с женой в Венецию (где и была зачата его дочь).

Так катартический метод, восстанавливающий по кусочкам «целостность» «расщепленной» психики, внезапно натыкается на какое‐то иное, по‐видимому, куда более радикальное, расщепление, которое противится воле и врача, и самой пациентки: что‐то «незаметно развивалось» в ответ на все терапевтические усилия — и это что‐то явно не лежит в области «подсознания», темного чулана, не освещенного «лампочкой Я»30 (в соответствии с жанетианской идеей «сужения поля сознания»).

Открыв принципы психоанализа (инфантильная сексуальность, бессознательное, первичное вытеснение, эдипов комплекс, кастрация, влечения, перенос и т. д.), Фрейд отходит от жанетианской «парадигмы диссоциации», которая «делает ставку на функцию синтеза, на “осознание” <…>, т. е. на эмоциональный опыт и на понятие самости»31 (самость как «высшее Я», «истинное», «творческое Я»— похоже, что‐то подобное имеет в виду Бернайс, когда рассуждает об экстатически-катартическом опыте приобщения к Urpathos). Но Фрейд говорит не о целостности психики, не о синтезе и не об интеграции отколовшихся частей, а о принципиальной расколотости субъекта. У Жане и Брейера сознательные и подсознательные комплексы структурно идентичны и образуют единое поле; у Фрейда сознание и бессознательное — абсолютно гетерогенные, чуждые друг другу системы, конфликтующие между собой.

Фрейд не довольствуется конкретными случайными травматическими событиями: он идет гораздо дальше и открывает травму «универсальную» — «травматическое столкновение субъекта с его собственным влечением»32. Это и есть первичное вытеснение, приводящее к возникновению бессознательного, которое не имеет ничего общего с природой и «инстинктами»: Фрейд «утверждает радикальный разрыв человеческого бытия и природы»33. Человеческая сексуальность — не инстинкт, а ответ на эту фундаментальную травму, как показывает не только фантазия Анны О., но и зеркальная травматическая реакция Брейера на ее фантазию.

Идеал целостности разбивается о невыразимое первовытесненное — то, что в «Толковании сновидений» (1899 / 1900) Фрейд назовет «пуповиной», пределом, где останавливается любая дешифровка сновидения или симптома; провал, дыра, вокруг которой сплетаются причудливые симптомы Анны и на краю которой возникает ее скандальная бессознательная фантазия о ребенке от Брейера, целящая в его собственное бессознательное желание и потому обращающая доктора в паническое бегство.

Бессознательное Фрейда — это не «подавленные аффекты» в «темном подвале большого здания»34, а вытесненные репрезентации (французский психиатр и психоаналитик Жак Лакан позднее назовет их, на языке лингвистической науки, означающими и скажет, что бессознательное структурировано как язык): вытеснение — это всегда одновременно и «возвращение вытесненного», т. е. что‐то продолжает говорить, помимо воли Я, на зашифрованном языке сновидений, симптомов, оговорок, острот, ошибочных действий.

Слезы Диониса

В ноябре 2019 года в Москву на фестиваль «Сезон Станиславского» был привезен спектакль Ромео Кастеллуччи «Лебединая песня D744»35. В интервью «Новой газете» Кастеллуччи в довольно‐таки загадочных выражениях предлагает нам ключ к пониманию его творения: «Тема этого цикла — небытие. <…> Актриса [Валери Древиль] показывает нам пропасть, открытую музыкой. Пропасть, которая зовет заглянуть в нее. Что это за пропасть? Я не могу вам сказать, но она связана со словом “бытие”»36 (курсив мой. — А. А.). И там же упоминается еще одно важнейшее, сквозное для многих текстов или интервью режиссера, высказывание: «В чем причина слез? Не сентиментальных: сантименты я ненавижу».

Черный пластик обтягивает шероховатости остова, ребра арматуры сцены Дворца на Яузе, превращая ее в космический провал вечной ночи, как на «Черных триптихах» Френсиса Бэкона. Из мрака луч прожектора выхватывает фрагменты силуэта — руки, ноги, лицо — певицы (Керстин Авемо), исполняющей песни Шуберта под аккомпанемент рояля: хрупкая фигурка, рассыпающаяся под давлением тьмы, как неумолимо расплываются бэконовские фигуры под напором смерти. В черных пластиковых мусорных мешках у Кастеллуччи обычно уволакивают со сцены мертвые тела-отбросы, как в зальцбургской «Саломее», гамбургских «Страстях по Матфею» или многосоставной драме «Tragedia Endogonidia». В финале спектакля этот неподатливый, мертвый материал сдернет на себя, укутываясь, как в саван, неистовая Валери Древиль, темный двойник эфирной Авемо.

Керстин Авемо с ее вечно детским, почти кукольным, лицом в пушистом ореоле светлых кудряшек — идеально точный выбор режиссера. Дитя как жертвенный агнец — или герой как козел отпущения — излюбленная его тема. Она поет через мучительные усилия, содрогаясь, рыдая, поворачивается к нам спиной, пытаясь как‐то совладать с собой, продолжает петь, уходя вглубь сцены, чтобы окончательно истаять во тьме. Крохотное человеческое существо, затерявшееся в беспредельности космоса, отделяется от своего голоса, бесплотной, медитативной, невыносимой красотой звучания, наполняющего огромный зал. Голос-объект отслаивается от смысла.

Кастеллуччи спутывает все карты, разрушает основы жанра. Вроде бы это типичный вокальный рецитал, и зрители даже пытаются хлопать между номерами, но быстро сникают в растерянности, а на внезапные рыдания певицы реагируют нервным смешком. Мы выбиты из колеи и уже не можем безмятежно и безопасно наслаждаться Прекрасным, предаваясь «сантиментам». Вместо этого нас сталкивают с каким‐то иным — по ту сторону слов, смыслов, утонченных переживаний — опытом. В «Жанне на костре»37, «Тангейзере», «Парцифале» в постановке Кастеллуччи на заднике или на надгробиях персонажей писались реальные имена исполнителей; здесь Керстин Авемо присутствует в качестве самой себя. Защитный покров сценической идентичности прорван живым телесным присутствием, вызывающим неловкость и беспокойство у зрителя: это не смысл, а, скорее, травмирующий факт загадочного, неуместного в своей безутешности страдания, с которым все труднее эмпатически отождествиться.

Катарсис ни в одном из разобранных выше значений этого понятия явно не работает в театре Кастеллуччи. Не возникает эффекта ни возвышенного очищения (ближайшие аналоги — «омовение слезами», «слезный дар»), ни разрядки, «отреагирования» аффекта, ни прояснения смысла происходящего, ни экстатического восторга. Брехт, противопоставлявший концепцию очуждения в «неаристотелевской драме» «психическому акту вживания зрителя в судьбы и переживания лиц, воспроизводимых на сцене актером»38, полагал, что это вживание и составляет содержание катарсиса в традиционном, «аристотелевском», смысле. Спектакль Кастеллуччи такому вживанию, как видим, всячески сопротивляется — но не дает и возникнуть критической дистанции, столь важной для Брехта, поскольку зритель у Кастеллуччи застигнут каким‐то иным переживанием, безымянным, дискомфортным, невыразимым, равно удаленным и от аристотелевского удовольствия, «безвредной радости», и от брехтовского сугубо рационального очуждения. Это не очуждение — это радикальная чуждость, порождающая тревогу.

Ницшеанские мотивы в творчестве Кастеллуччи бесспорны: для того и другого трагедия центральный жанр, оба сопрягают музыку с трагедией (к тому же Вагнер — один из тех композиторов, которым отдает предпочтение Кастеллуччи — постановщик опер). Древнегреческую трагедию Кастеллуччи считает одним из основных источников западной культуры в целом, ее «Полярной звездой»39: «Нет ничего более пронзительного, глубокого, черного и жестокого, чем греческая трагедия. Несмотря на это, именно в трагедии можно лучше всего прочувствовать, что такое человеческая жизнь»40. Центральный эпизод трагедии, ее смысловой центр, по Кастеллуччи, — это катастрофа, тело погибшего насильственной смертью героя, сакральной жертвы. Он немало работал с музыкальным театром: нетрудно заметить, что тут он отбирает сюжеты, связанные с сакральным, мистериальным, а также искупительным, жертвенным.

Ницше рассуждает о диалектике дионисического и аполлонического начал в трагедии, рожденной из музыки: музыка — это «непластическое искусство»41 дионисического опьянения, диссонанс, мощный ужасающий исступленный дифирамб; аполлоническое начало — это пластическая гармония форм, мир грез и сновидений, красота иллюзии, покрывало, накинутое над дионисической «бездной бытия»42 и уничтожения (пропасть бытия / небытия у Кастеллуччи).

Но в своем спектакле Кастеллуччи совершает обратный ход: не накидывает покров иллюзии, а беспощадно срывает его. Валери Древиль вылепляется из тьмы — черной тенью, изнанкой светлокудрой Авемо. Она иронично проговаривает слова последней песни, вослед исчезнувшей певице, передразнивает возвышенные жесты и позы, а затем, неожиданно по‐русски, выкрикивает нам в лицо: «Что вы тут делаете? На что вы смотрите? Чего вы хотите?». Время аполлонических изящных форм закончилось, начинается время дионисийского хаоса, избытка бытия. Древиль корчится на полу, исступленно сквернословя по‐французски, в лучших традициях театра жестокости, голосом безумного Арто из знаменитой радиопередачи «Покончить с Божьим судом». Вот он, дух дионисийской музыки. Вот они, слезы — перед лицом Реального, невыразимого, слезы Диониса, из которых возникли люди43. И завеса Прекрасного разодралась надвое в лебедином аполлоническом храме смыслов и аффектов: чудовищный скрежет сотрясает зал (обращая в бегство некоторых зрителей), а в ослепляющих вспышках стробоскопа на долю секунды мелькает жуткое — рогатая голова Валери Древиль, голова Диониса Загрея, рогатого бога, бога растерзанного. Когда все стихает, рядом с обессилевшей менадой Древиль лежит очень натуральная бычья голова.

Автор одной из рецензий на московские показы спектакля в попытке понять загадочное поведение рыдающей певицы предполагает, что речь идет об утрате ребенка (что, как кажется, подразумевается в одной из песен) — этим объясняется ее черный траурный наряд. И все бы хорошо, добавим мы, — вот только наряд на певице был… светло-серый.

Стремление найти смысл, объяснение, вполне естественно, так работает наше сознание. Вспомним здесь проясняющий катарсис и доставляемое им удовольствие. Наше желание, говорит Фрейд, часто находит себе галлюцинаторное удовлетворение (увидеть черное вместо серого) — например, в сновидении. Первая психическая деятельность младенца направлена на то, чтобы, вспоминая о первоначальном «восприятии <…> еды», воспроизвести «ситуацию прежнего удовлетворения»44. Это психическое движение и есть желание: если происходит «полное восстановление восприятия об ощущении удовлетворения», желание «превращается в галлюцинирование»45. Младенец галлюцинирует об отсутствующей груди — оральном объекте, одной из разновидностей утраченного объекта. Отсутствующий, утраченный объект — вот что является причиной нашего желания.

Фунт плоти

Фрейд не говорит о «сексуальном инстинкте» — он говорит о частичных влечениях, оральном, анальном и генитальном, аутоэротичных (находящих свой объект на собственном теле), циркулирующих в эрогенных зонах (рот, анус, гениталии)46. Лакан, провозгласивший лозунг «Назад к Фрейду!», опираясь на фрейдовскую концепцию влечений, подчеркивает структуру и функцию разреза, края (края телесных отверстий), добавляя к фрейдовским объектам (таким как сосок или экскременты) объект-взгляд (скопическое влечение) и объект- голос (аудиальное). Символическая операция, осуществляющая надрез, — это, конечно же, кастрация, благодаря которой происходит рождение субъекта, вхождение в мир запрета, языка, закона, культуры, смысла — одним словом, в мир символического Другого (не существующей в природе сокровищницы означающих). Но за это вхождение в мир Другого нужно, как говорит Лакан в своем «Десятом семинаре», расплатиться «фунтом плоти»47. Самое интимное в субъекте становится одновременно ему самым чуждым; его желание ориентировано отныне этой нехваткой, утраченным объектом — который Лакан назовет «объектом маленькое а» (так он поименован по контрасту с большим А — Другим (фр. A(a)utre). У «маленького другого» много обличий: это наш зеркальный двойник (излюбленный мотив у Гофмана, чьей новелле «Песочный человек» Фрейд посвятил свою знаменитую статью «Жуткое», опубликованную в 1919 году, — жутким оказывается обнаружившее себя скрытое, бывшее всегда рядом; в психозе нередко собственное зеркальное отображение переживается как чуждое; в гофмановском «Песочном человеке» такой жуткий объект — это глаза, которые грозятся вырвать герою, и волшебные глаза куклы, в которую он влюблен); это и блистательный идеализированный объект, который Лакан, вслед за Платоном, называет агальмой — в платоновском «Пире», подробно разбираемом Лаканом в семинаре «Перенос (1960–1961)», Алкивиад сравнивает Сократа с неказистой шкатулкой, содержащей внутри драгоценные изваяния богов (агальма); это и омерзительный объект-отброс, падаль, мертвечина (вспомним отцов Церкви, рассуждавших об отвратительном содержимом тела прекрасной женщины).

Объекты а — это пограничные зоны наслаждения (фр. jouissance), которые субъект должен уступить по закону кастрации; они циркулируют по краям тела, скрытые завесой Прекрасного, смысла, идеала. Влечения — не «биологические» инстинкты, а точки встречи тела-организма с Другим (мать ухаживает за телом ребенка, кормит, он слышит ее голос, на него направлен ее взгляд). Кастрация — это не только кастрация субъекта, но и Другого: всемогущего материнского Другого, объектом наслаждения которого до поры до времени является ребенок. Отцовский закон («отцовская метафора», Имя-Отца, как еще называет его Лакан) кладет этой власти конец: метафорой называется то, что замещает материнское наслаждение, т. е. устанавливает закон желания на месте произвола, того, что вне языка.

Наслаждение у Лакана предстает не только фрагментированным, в виде частичных объектов, но и (в другой «парадигме», по определению Ж.‐А. Миллера, одного из основателей Школы Фрейдова дела, издателя лакановских семинаров48) в виде «монолитной», «абсолютной», «невозможной» Вещи (das Ding). Ей посвящен лакановский седьмой семинар «Этика психоанализа»49. «Что значит Вещь? Это значит, что <…> истинное, влеченческое <…> не обнаруживается ни в воображаемом, ни в символическом, вещь вне всего просимволизированного, она принадлежит регистру реального»50. Вещь — это кантовский абсолютный моральный закон (который у Лакана отождествляется с абсолютным законом, представленным в сочинениях маркиза де Сада51) по ту сторону удовольствия, это запретный инцестуальный материнский объект. Наслаждение (jouissance), повторим еще раз, к удовольствию никакого отношения не имеет. Доступ к Вещи, полностью находящейся вне означающих, возможен только посредством трансгрессии: не случайно героиней своего семинара по этике Лакан избирает софокловскую Антигону, которая, неуклонно следуя этике своего героического желания, противоречащего нормам полиса, совершает прорыв к Вещи-смерти. Тотальная Вещь — это дыра,ужасная бездна; фрагментированные объекты а — это впадины эрогенных зон живого тела52; бытие перекрещивается с небытием — и то, и другое субъекту недоступно.

Субъект в лакановской терминологии — это субъект бессознательного: он не равен иллюзорно целостному «я», «личности», «индивидууму». Расколотый, расщепленный субъект связан с запретным для него наслаждением особыми отношениями, которые носят у Лакана название фантазма (бессознательный сценарий, организующий отношения человека с миром). Фантазм Лакан уподобляет завесе, вуали (такой, как покрывало, скрывающее статую Изиды в «Саисском изваянии» Шиллера) — вуаль скрывает объект а. Тревога возникает не там, где объект недоступен, а там, где этот объект внезапно появляется, разрывая завесу. Образуется зияние, в котором обнаруживается нечто жуткое: сквозь распахнутое окно семеро волков, расположившихся на ветвях дерева, неподвижным взором глядят на сновидца в детском сновидении русского пациента Фрейда, Человека‐с-волками (объект-взгляд)53. Завеса, вуаль — но она же и театральный занавес, поднятию которого предшествует «краткое мгновение тревоги»: «…без этого краткого, предваряющего театральное действо мига тревоги, ни трагическое, ни комическое на сцене не состоится»54.

Театр объектов

Мари-Элен Брусс, французский лакановский психоаналитик, с давних пор изучающая театр Ромео Кастеллуччи (лаканисты с огромным интересом следят за творчеством режиссера, организуют коллоквиумы с его участием, берут у него интервью для психоаналитических журналов; Кастеллуччи, в свою очередь, охотно идет на диалог, осведомлен о работах Лакана и использует его понятия; в текстах его постоянного драматурга Пьерсандры Ди Маттео — например, к постановке моцартовского «Дон Жуана», запланированной на лето 2020 года на Зальцбургском фестивале55 и перенесенной теперь в связи с пандемией коронавируса на 2021 год, — легко просматриваются лакановские концепты), считает, что театр Кастеллуччи ознаменовывает разрыв с «театром субъекта» — персонажа, героя — в том числе и театра беккетовского, и предлагает называть его «театром объектов»56. В опыте психоанализа субъект обнаруживает свои объекты влечения, объект(ы) а. В случае Кастеллуччи театральный опыт воздействует на зрителя аналогично тому, как психоанализ воздействует на анализанта. «В обоих случаях речь идет о появлении особых объектов, которые смешиваются с другими, “обычными” объектами, являющимися предметом желания и соперничества. <…> Через уникальные особенности своей речи, через разветвления свободных ассоциаций, долгим путем высказываний, порождающих фантазматические сценарии, которые разворачиваются во время анализа, субъект постепенно, шаг за шагом, приближается к своим [влеченческим] объектам, в то время как в театре Кастеллуччи, напротив, зритель мгновенно обнаруживает себя в присутствии этих объектов, возникающих на сцене»57.

В отличие от желанных обычных объектов объекты а радикально чужды нам, о чем «сигнализируют тревога или отвращение»58. В спектакле «Юлий Цезарь» по шекспировской пьесе «тучные, дряхлые или аноректические тела — это сама плоть, а не образ <…>, реальный загадочный объект вне смысла»59; камера медицинского эндоскопа в горле одного из актеров проецирует на экран движения его голосовых связок — объект-голос, непостижимый, вне маскирующих его речи и смысла, во всей своей тревожной чуждости. Как пишет еще одна исследовательница творчества Кастеллуччи, «зрители видят не только внутреннее устройство горла актера, но еще и другой образ: женские гениталии, о которых напоминает форма голосовых связок»60, — запретную Вещь. В постановке «О концепции лика Сына Божьего» таким объектом являются экскременты: на фоне гигантского образа Христа работы Антонелло да Мессина — совершенного образа Сына — сын ухаживает за дряхлым, немощным, выжившим из ума, ходящим под себя (О)отцом, обращая к нему реплики, не получающие никакого отклика. Экскременты выходят из‐под контроля, пачкая все вокруг: в конце концов анальный объект атакует идеальный образ, божественный лик Сына. Завеса Идеала разорвана, наступает «конец царства смысла»61. Оральный объект — молоко — присутствует в марсельском эпизоде «Трагедии Эндогонидии», «Саломее» (молоком заполняется круглый бассейн, углубление в сцене); в постановке моцартовской «Волшебной флейты» несколько женщин (непрофессиональные актрисы, кормящие матери) на сцене сцеживают молоко из груди. Аудиальный объект, обладающий свойствами тотальной Вещи, обнаруживается в «Жанне на костре» (сама онеггеровская музыка приобретает абсолютный характер галлюцинаторных голосов, которые слышит психотический герой — школьный уборщик, превращающийся в Жанну, спасительницу Франции); в финале спектакля «Человеческое использование человеческих существ» мощный непрерывный звук горлового пения не прекращается до последнего зрителя, у одних вызывая тревогу, а других вводя в желанный транс; в «Лебединой песне» страшный скрежет разрывает ткань Прекрасного, сотканную из шубертовских Lieder. Объект-отброс — тела в черных мусорных мешках, запах разложения тела мертвого Лазаря (настоящий аммиак в «Человеческом использовании»), устранение кровавых луж, которое производят (часто настоящие) клининговые компании, — постоянный мотив спектаклей Кастеллуччи.

В психиатрии есть понятие, хорошо известное благодаря кино, которое часто на этой теме спекулирует: ПТСР, посттравматическое стрессовое расстройство. Фрейд в работе «По ту сторону принципа удовольствия» 1920 года писал о военном неврозе у солдат, прошедших Первую мировую. Для ПТСР характерны, например, флешбэки — постоянно возвращающиеся, в виде ярких травмирующих картинок, воспоминания. Пациент не может ассимилировать навязчивый травматический опыт — дыру в ткани его бытия, что‐то бессмысленное. Лакан, в присущей ему каламбурной манере, изобретает словечко troumatisme (фр. trou, дыра, и traumatisme, травма) — его можно было бы перевести как дырявма. Травма — чистый факт, которому невозможно придать никакого смысла: именно такими травматическими фактами оперирует Кастеллуччи в своей поэтике. Добивается он этого, упраздняя метафору (вспомним отцовскую метафору по Лакану, вносящую упорядоченность и смысл в хаотический мир всемогущего материнского наслаждения). Один из самых ярких примеров такой «неметафорической» техники — «Страсти по Матфею», поставленные в гамбургском центре современного искусства в 2016 году, где каждая деталь сакрального повествования сопровождается демонстрацией реального, не символического опыта. Так, крови Христовой соответствует реальный образец крови, взятый у певца в партии Христа и подвергающийся анализу в настоящей лаборатории прямо на сцене; Тайной вечере — последнее меню покойного пациента гамбургского хосписа, а самоубийству Иуды — череп человека, повесившегося в лесу под Гамбургом. На сцене демонстрируется череда настоящих научных опытов: научное объективное чудо приходит на место божественной метафоры — с помощью дискурса науки срываются покровы идеала и красоты и обнажается сухой бесстрастный факт.

Центральный эпизод в «Волшебной флейте» — 5 слепых женщин и 5 мужчин с ужасными ожогами: реальные люди с реальными биографиями, которых режиссер выводит на сцену. Это и есть травма, неассимилируемый факт, дыра в бытии, в символической ткани жизни: дыра, вспарывающая ткань моцартовской оперы — галантной, легкомысленной, изящной, маскарадной, мистериальной, — и из этого разрыва выпадает тревожный объект: 10 людей с инвалидностями. Основание истины для Ромео Кастеллуччи — боль, страдание тела, патос: страдание реальное — оно ничего не говорит нам о «внутреннем мире» того, кто его переживает. Нам рассказывают о настоящем страдающем человеке все, но в фактологической манере — мы не можем с ним отождествиться, но мы видим его живое изувеченное тело, прикасаемся к нему, как Фома, который вкладывает персты в раны Христа.

Дыру, зону травмы, зону катастрофы Кастеллуччи обычно выделяет композиционно и визуально: как центральный эпизод и как дыру в буквальном смысле. Жанна срывает покрытие со сцены и роет прямо посреди сцены яму, которая потом станет ее могилой. В «Саломее» дыра посреди сцены — темница Иоканаана; в «Моисее и Аароне» — русло черной реки: персонажи погружаются в нее и выходят, покрытые черной смолой. Яма, черный центр, может быть представлена не в горизонтальной, а в вертикальной плоскости — в виде излюбленного образа у Кастеллуччи, черного диска. О своих спектаклях Кастеллуччи часто говорит: сцена — черное зеркало, оно ничего не отражает (т. е. мы не можем отразиться, психологически идентифицироваться), спектакль глядит на зрителя. Этот нечеловеческий, обратный взгляд, порождающий тревогу, репрезентирован черным диском. Но дыра может подаваться и по‐другому: как агальма, как свечение — которое очень быстро становится невыносимым, потому что божественное у Кастеллуччи смертоносно. Например, Грааль в «Парсифале» представлен как невыносимое тотальное белое мерцание-свечение, режущее глаза.

Una furtiva lagrima

М.‐Э. Брусс в статье «Условия для одной слезинки» описывает свой опыт посещения спектакля Кастеллуччи «Le Metope del Parthenone» («Фризы Парфенона»), который, по совпадению, показывался в Париже в ноябре 2015 года спустя всего 10 дней после терактов и по своему содержанию оказывался как бы зеркалом страшных событий. Кастеллуччи отметил это скорбное обстоятельство в своем обращении к зрителям, сказав в заключение: «Я ничего не могу поделать с тем неисцелимым, что являет собой театр». Спектакль игрался в огромном зале, без зрительских кресел, события происходили прямо среди зрителей, как бы на улице. Все шесть сцен-«фризов» — несчастные случаи разного происхождения. С другого конца зала приезжает настоящая машина «скорой»; всякий раз попытки спасти человека оказываются бесплодными, и он умирает с криками, стонами, хрипами, в конвульсиях. Медики накрывают тело и, оставив его на земле, уезжают.

«Все, что здесь представлено, — это события тела <…>. Они не репрезентированы, а именно представлены во всей своей будничности и тривиальности. Речь не о гиперреализме, а о точности изображения. <…> В бессловесной агонии шесть говорящих существ внезапно застигнуты смертью и успевают только испугаться, почувствовать, как уходит жизнь, как содрогается тело. <…> Никакого контекста: мы не знаем обстоятельств произошедшего. <…> Никакой речи. <…>. Никакого античного хора. Никакой художественной реальности, кроме той, что обеспечивается взглядом зрителя. Смерть как феномен тела, без того, кто несет ответственность, без свидетелей, вне Другого, вне смысла. <…> Социальная связь сведена к функциональности технологий реанимирования, которые всякий раз не срабатывают. Клининговые службы устраняют со сцены кровь и прочие объекты (объекты а <…>)»62.

Свидетельство М.‐Э. Брусс любопытно еще и тем, что она, рассказывая о себе в третьем лице, описывает себя как человека, который практически никогда не плачет и для которого причина слез, тем самым, всегда загадочна. На спектакле Кастеллуччи она, к большому для себя удивлению, внезапно чувствует, как у нее по щеке катится слеза. Эта слеза не принадлежит к регистру «сантиментов», идентификации с героями и т. п. «Слезы возникают из‐за утраты смысла. <…> Этот спектакль производит разрыв между реальностью и Реальным. Реальность представлена в самом минимальном, обедненном виде, и потому происходит прорыв Реального: этот эффект достигается внутри зрителя, а не в образе на сцене»63. Слезы — это слезы живого говорящего тела в присутствии мертвых, смерти, Реального, бессмыслицы. Это слезы зрителя на спектакле по глюковскому «Орфею» (брюссельский оперный театр La Monnaie), где действие оперы разворачивается на фоне огромного экрана: на нем показывают полностью парализованную реальную девушку Элс — Эвридику, безнадежно заточенную в Аиде собственного тела, которая в одном с нами времени в своей больничной палате слушает в наушниках кастеллуччиевскую постановку.

Абсолютный монарх

Ханс-Тис Леман определяет катарсис в «театре драмы», «классическом театральном представлении» как «попытку создать или укрепить через театр некую социальную связь, то есть общность, которая ментально и эмоционально соединяла бы вместе сцену и зал. “Катарсис” <…> установление аффективного “припоминания” и ощущения взаимосвязи благодаря чувствам (аффектам), предлагаемым через драму <…> [и] передающимся зрителям»64. Как неоднократно подчеркивает Лакан, аффект не вытесняется (в этом он следует Фрейду, который говорит, что вытесняться могут только «представления» — означающие, в терминологии Лакана, «на которых [аффект] крепится»65) — аффект всегда смещается, иными словами, обманывает66. Единственный аффект, несущий в себе «страшную уверенность», — это тревога: «Суть ее <…> состоит в следующем: она — то, что не обманывает, она вне сомнения»67.

Тревога — центральный аффект в театре Кастеллуччи, не связанный с катартическим удовольствием, чем бы оно не было вызвано — облегчением от «отреагированных» эмоций, отождествлением с героями, интеллектуальным прояснением, экстатическим единением в Urpathos; и даже явно не связанное с удовольствием переживание афинян, смотревших трагедию Фриниха, представляло собой коллективный аффект, социальную связь. Реальное, с которым Кастеллуччи сталкивает зрителя, — не всеобщее, сплачивающее, а интимное; не погружающее в иллюзию целостности, а раскалывающее субъект, оставляя его наедине с его собственным уникальным наслаждением, jouissance, тревогой. В интервью психоаналитическому журналу «La Cause Du Désir» режиссер говорит: «Тело, выброшенное на сцену, функционирует как синекдоха тела зрителя. <…> Тебе наносит визит твое собственное тело, которое приходит к тебе в неузнаваемом обличии, в образе твоей кожи. Отверстия на этой коже — твои отверстия, чтобы ты мог принять <…> то, что готово войти. Кожа, которая заново тебе была явлена, — это костюм. <…> [Это] открытие ужасающей уникальности моего тела. [Это] невозможная встреча: с самим собой, но не с отражением в зеркале, а через мерцающий образ кого‐то еще, — актера, — который заполняет собой мою кожу, проникает в меня, как завоеватель. <…> [Тело] не говорит. Оно исполняет роль немого. <…> Что такое тело зрителя? Это очень простой вопрос. Тело зрителя — это абсолютный монарх»68.

В чем смысл танца?

[движение]

Ирина Сироткина

В статье аргументируется тезис о том, что смысл танца не может быть выражен исключительно вербально, с помощью описания или нарратива. Если мы говорим в терминах семиотики, то смысл танца не сводится ни к денотату, ни к коннотату. Тело танцовщика в движении способно продуцировать, пользуясь выражением Ролана Барта, некий третий, открытый смысл. И хотя его трудно выразить, этот смысл хорошо ощутим. И хореограф, и исполнитель, и зритель танца переживают, по словам Барта, желание смысла, осознавая, что присутствуют при рождении чего‐то нового. Именно открытый смысл танца делает его искусством, способным, согласно философу Нельсону Гудмену, к «созданию миров». Статья завершается цитатами из «металога» Грегори Бейтсона «Что еще за лебедь?» — о том, что смысл танца для зрителя заключается в непрерывном превращении танцовщицы в лебедя и обратно.

Танец и нарратив

Если мы имеем в виду танец на сцене, то ответить на вопрос, в чем смысл танца, кажется несложным: танцуя, люди что‐то изображают, кого‐то представляют, следуют определенному либретто. Хотя танцовщики, как правило, на сцене рта не открывают69, традиционно танцевальный спектакль выстроен вокруг какого‐то сюжета и его легко превратить в рассказ — например, сказку о Спящей Красавице или трогательную историю о юной девушке по имени Жизель. Так, по крайней мере, обстояло дело в «драмбалете», который потому так и назван, что в нем разыгрывается драматический сюжет, повествуется история-нарратив.

Проблема возникает тогда, когда мы сталкиваемся с отношением к сюжету или нарративу в современном танце. Современные танцовщики скептически относятся к идее того, чтобы что‐то рассказывать, создавать «образы» и вообще своим искусством нечто «выражать». В этом едины и танцовщики с хореографами, и критики. «Нар-р-ратив» — мурлыкал танцовщик Балета Москва Константин Челкаев в импровизации с партнершей70, в том числе вербально давая понять, что актуальному танцу нарратив не нужен. Чем же не угодило повествование представителям современного танца?

Прежде всего, надо признать, что критика повествовательности в танце, как и в искусстве в целом, не нова. Уже во второй половине XIX века французские символисты заявили: в стихах есть столько поэзии, сколько там есть музыки, самого отвлеченного из искусств. «Все прочее — литература», презрительно бросил стихоплетам Поль Верлен71. Символисты не терпели повествовательности, реалистических деталей, бытовых сюжетов и стремились к обобщенным мотивам и чистым формам. Этот их посыл поддержали авангардисты и беспредметники. По словам Казимира Малевича, искусство требовалось освободить от канонов реализма — «от всего того содержания, в котором его держали тысячелетиями»72. Примерно в то же время Любовь Дмитриевна Менделеева-Блок, дочь химика, жена поэта и балетовед, возмущалась «наклонностью олитературивать все искусство». «Если все можно рассказать, — риторически вопрошала она, — то зачем тогда другие виды искусства?» Если уж с чем и сравнивать язык танца, считала дочь создателя периодической таблицы, то не с литературой, а с математикой: «Танец говорит по‐своему, облекая в геометрические формулы явления жизни. Его язык — отвлеченный и в то же время во много раз более конкретный, чем всякий другой <…> [Oн] “извлекает” какие‐то “корни” из ситуации, доводит ее до простоты и ясности формулы, которую и кладет в основу геометрии своих линий»73.

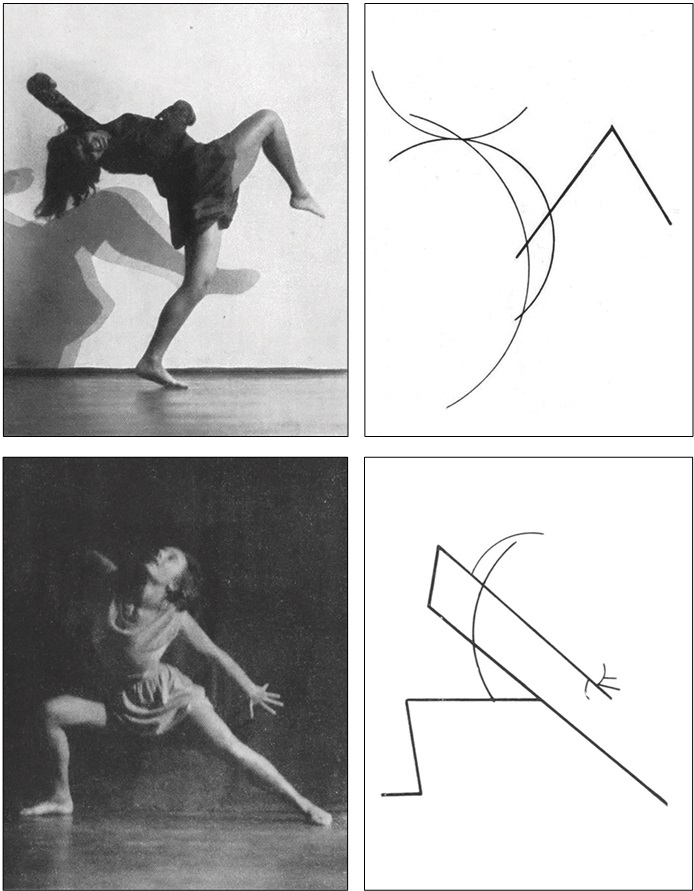

Аналитические рисунки В. В. Кандинского по фотографиям танцовщицы Грет Палукка. 1925. Фотограф Ш. Рудольф. Источник: Das Kunstblatt. 1926. März. S. 119–120

На смену литературности, драме и нарративу, в танец ХХ-го века пришла абстракция. Василий Кандинский в середине 1920‐х годов делал наброски с танцовщицы Греты Палукки, ученицы Рудольфа Лабана и Мэри Вигман. В одном из них ее фигурка в прыжке, с раскинутыми в стороны руками и ногами, образует висящую в воздухе геометрическую фигуру — пятиконечную звезду. «В танце все тело, а в новом танце — каждый палец очерчивает линии, вполне отчетливо выраженные… представляет собой линеарную композицию», — комментировал художник74.

В его собственной хореографии «Картинки с выставки» не было и намека на нарратив: в балете двигались абстрактные фигуры — одетые в геометрические костюмы исполнители. На этом принципе, утверждал Кандинский, будет построен новый танец, «единственное средство дать [движение] во времени и пространстве и использовать внутреннюю ценность движения»75.

Так оно и случилось: балеты одного из самых именитых хореографов ХХ века, Мистера Би (Джордж Баланчин), можно назвать «лирической геометрией», по аналогии с тем, как сказал когда‐то композитор Герберт Аймерт о додекафонной музыке Антона Веберна76. Впрочем, классический балетный экзерсис тоже можно воспринимать как «геометрию в движении». Как известно, Рудольф Лабан соорудил огромный икосаэдр-двадцатигранник, чтобы находящийся внутри танцовщик мог точно простраивать свои движения по линиям, углам и плоскостям. Алексей Сидоров в Хореологической лаборатории ГАХН вписывал движения пластического танца в геометрические фигуры — треугольник, круг, ромб77. Позже хореограф Уильям Форсайт положил геометрический подход (точки, линии, углы, поверхности) в основу своей системы движения и техники импровизации. Его «Технологии импровизации: инструмент для аналитического танцевального ума» используется для обучения профессиональных танцовщиков современного танца в Европе и США, а с некоторых пор — и у нас78.

Кроме геометрии, инструментом для освобождения танца от повествовательности стала музыка — искусство, тесно связанное с математикой и столь же абстрактное. Прежние балетмейстеры использовали дансантную музыку, которая, как и народная плясовая, предназначена для танца: в ней ясно, где делать шаг, где — прыжок, а где — поворот. Новые хореографы, напротив, брали музыку недансантную, для движения не предназначенную. Федор Лопухов, Бронислава Нижинская, Джордж Баланчин, — ставили балеты на симфонии Бетховена и Баха. Этот жанр получил название «танцсимфонии», или «симфобалета». Касьян Голейзовский, Лев Лукин и другие хореографы пластики создавали «этюды чистого танца» на музыку модернистов Александра Скрябина, Сергея Прокофьева, Николая Метнера. Новая музыка стала для многих хореографов моделью, лекалом, по которому возможно перекраивать танец. Она, по словам того же Аймерта, ликвидировала переживающее «я»: «Теперь нет ничего общего с афоризмами разочарованного вздыхателя, с очарованием мимозы, с придыханиями…». Музыка модернизма — это, прежде всего, форма, «не осадок экспрессионистических испарений, а скорее тонкость, играющая сила движущейся проволочной скульптуры»79. Все, что касается скульптурной формы, легко переводимо в танец.

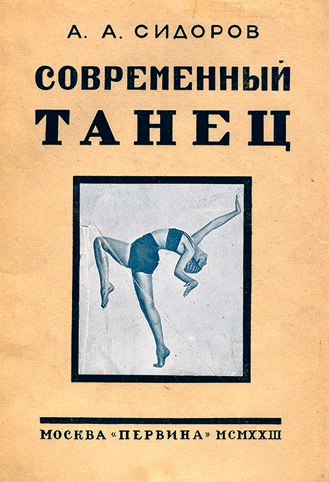

Обложка книги А. А. Сидорова «Современный танец» (1922). На фото — танцовщица и акробатка Александра Рудович

Как и предрекал Кандинский, танец в ХХ веке все больше превращался в абстрактное движение80. О том, что движение как таковое может стать художественным событием, говорили почти все современные хореографы. Мерс Каннингем и его партнер, композитор Джон Кейдж считали, что движение в музыке и танце организовано по другим, нежели описание последовательных событий, нелинейным законам. У Каннингема танцовщики симультанно исполняют самые разные движения, как бы копируя логику zapping — хаотичного переключения каналов телевидения (появившегося незадолго до этого). Если Марта Грэм, у которой Мерс начинал карьеру, была известна весьма экспрессивными, драматическими композициями, то сам он отказался от экспрессионизма и вообще от мысли в танце что‐либо «выражать». При наивной репрезентативности, попытке нечто «представить», считал он, танцу отводится второстепенная, служебная роль81. Вместо того, чтобы придумывать перипетии сюжета, хореограф придумывал новые, не существовавшие еще движения, связки и пространственные композиции.

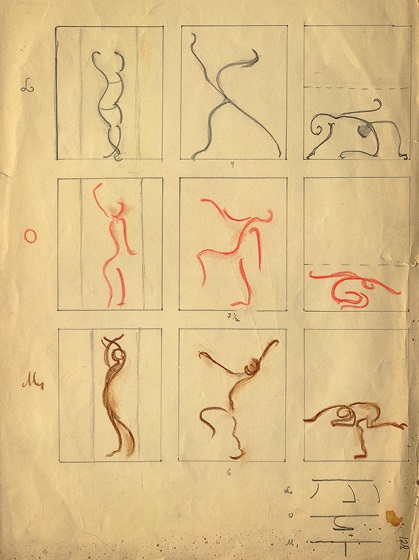

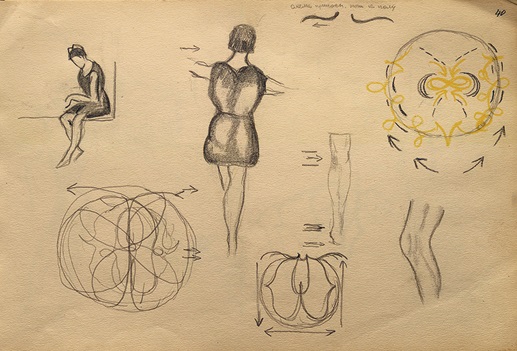

Зарисовки и нотация танца А. А. Сидоровым (конец 1920‐х гг.). Отдел рукописей Российской государственной библиотеки. Ф. 776 (Сидоров, Алексей Алексеевич), картон 4, ед. хран. 20

Лабан предложил анализировать танец вместе со всеми другими движениями человеческого тела, безотносительно к тому, что именно они выражают или репрезентируют. Оставив в стороне коммуникативную или репрезентативную сторону движения-жеста, он обратился к движению как феномену, описываемому с помощью самых общих категорий: время, пространство, вес. Движение становится художественным событием не из‐за причастности к повествованию, а в результате чисто физических характеристик — скорость, амплитуда, интенсивность, усилие… За этим, однако, стоял не материализм, а вера в единство макромира и микромира. Лабан разделял идеи теософии, представляя мир и тело человека как систему кристаллов. Его икосаэдр-двадцатигранник, внутри которого практиковал движения танцовщик, и был ничем иным, как масштабным кристаллом.

Зарисовки и нотация танца А. А. Сидоровым (конец 1920‐х гг.). Отдел рукописей Российской государственной библиотеки. Ф. 776 (Сидоров, Алексей Алексеевич), картон 4, ед. хран. 20

Ссылаясь на Лабана, философ Сьюзен Лангер назвала танец «игрой Сил, ставших благодаря ему зримыми» (слово «Силы» она писала с заглавной буквы, подчеркивая, что речь идет о чем‐то большем, чем мышечная работа)82. Иными словами, движение кажется порожденным чем‐то, находящимся вне самих исполнителей и за пределами обыденного зрения. Во всей своей полноте оно существует лишь для нашего творческого восприятия и воображения — как «чистая видимость силы», «виртуальная мощь». Когда мы смотрим танец, поясняла Лангер, то «видим не людей, бегающих по сцене, а сам танец — стремление в одну сторону, подтягивание к другой, сгущение здесь, рассеяние там; убегание, отдых, подъем, и так далее». Зрителю следует отказаться от стереотипов и штампов, оставшихся с эпохи классического балета, и научиться видеть в танце чистую динамику, воспринимать танец как «игру абстрактных сил, внеположных конкретным исполнителям»83.

Зарисовки и нотация танца А. А. Сидоровым (конец 1920‐х гг.). Отдел рукописей Российской государственной библиотеки. Ф. 776 (Сидоров, Алексей Алексеевич), картон 4, ед. хран. 20

Возможно, это напомнит кому‐то нарратив — историю, происходящую не с реальными, а виртуальными персонажами, кинокадры или компьютерное изображение. Сами реформаторы танца пытались донести месседж о том, что танец не обязан ничего «выражать», «сообщать» или «представлять», ему достаточно быть «чистым движением», или даже просто «быть»84. Вспомним Маяковского, издевавшегося над реалистическими картинами передвижников — этими «верблюдами, вьючными животными для перевозки здравого смысла сюжета»85. В отличие от «здравого смысла» — значения клишированного, избитого — смысл поэзии самого Маяковского гораздо менее уловим и гораздо более рафинирован, захватывающ и свеж.

Движение, танец, жест

Но если не сюжет, не здравый смысл, не нарратив — то что? Заявив, что танец «просто есть», мы, как кажется, уходим от ответа на вопрос о смысле танца. Если танцевальное движение абстрактно, ничего не репрезентирует, не создает образов (в общепринятом значении этого слова) и не выражает эмоций, в чем же тогда его смысл?

Попробуем сначала определить, когда движение обладает значением и смыслом, и что такое вообще смысл.

В словаре художественных терминов, над которым трудился ГАХН86, статья о танце блистает своим отсутствием, зато имеются статьи «Движение» и «Жест». Правда, «движение» характеризуется как понятие изобразительного искусства (движение иллюзорное, изображаемое на картине, в скульптуре или архитектуре), а под «жестом» понимается движение человеческого тела, и именно такое, которое имеет «устойчивое смысловое значение»87. Иначе говоря, движение становится жестом тогда, когда обретает четкую форму и общепонятный смысл, который можно сообщить другим.

Вокруг понятия жеста во второй половине ХХ века сложилась целая научная дисциплина кинезика, или кинесика — семиотика невербального поведения, изучающая жесты как знаковую систему. В кинесике различаются (смысловое) сообщение и (невербальный, жестовый) код88. Минимальная единица жестового кода, соответствующая звуку и фонеме словесной речи, называется кине и кинемой соответственно. Кине — это мельчайший воспринимаемый элемент телодвижения, например поднимание и опускание бровей; это же движение, повторенное несколько раз как единый сигнал, за которым следует возвращение в (исходную) позицию 0, образует кинему. Так, кине «движение брови» и кине «покачивание головой» или «движение руки» могут объединяться в кинеморфему. Сочетания кинеморфем образуют сложные кинеморфические конструкции. Таким образом, структура жестового кода сравнима со структурой словесного дискурса, с его «звуками», «словами», «предложениями», «фразами» и даже «абзацами»89.

Среди жестов различают описательные, или иллюстративные (указывающие на определенное действие, предмет, содержание), экспрессивные, или выразительные (означающие внутреннее состояние, чувства, переживания и т. д.) и коммуникативные. Средневековые религиозные изображения и трактаты кодифицировали распространенные жесты и позы человека, выражающие целый набор аффектов — мольбу, созерцательное состояние, печаль, раскаяние, ликование, экстаз90. Эти и другие жесты, обладающие понятным для всех смыслом, вошли в театр и изобразительные искусства, чтобы окончательно превратиться в общепринятые выразительные жесты. На сцене, однако, коннотат жеста — его дополнительное значение — оказывается важнее денотата, т. е. его прямого значения91. Еще в XIX веке это понимал педагог сцендвижения Франсуа Дельсарт. «Не тот жест интересен, которым человек показывает, что хочет спать, — заметил он, — а тот, который выдает его сонливость»92. Даже такое обыденное, непроизвольное движение, как падение, может стать выразительным жестом, если совершается актером на сцене или в кино (в комедии «Бриллиантовая рука» герой подчеркнуто ловко поскальзывается на банановой кожуре и падает, с важными для себя последствиями: «Поскользнулся, упал, очнулся — гипс»). Из выразительных жестов формируется то, что называют пластическим текстом спектакля. Дени Дидро, например, считал, что в пьесах «есть целые сцены, где гораздо естественнее, чтобы персонажи двигались, а не говорили»93.

Танец тоже использует жесты: в классических балетах вроде «Жизели» или «Спящей красавицы» есть длинные сцены, когда артисты не танцуют, а изъясняются друг с другом жестами. В балетной пантомиме имеются жесты для выражения призыва, объяснения в любви, отказа… Но большинство танцевальных движений — не пантомимические, они не обязательно несут общепринятое значение и даже могут быть вообще еще не означенными. Эти движения могут быть мотивированы не только внешней формой, но и телесными ощущениями танцующего, мышечным чувством — кинестезией. Танцующий получает импульсы изнутри, ощущает схему тела, чувствует расположение его в пространстве, соотношение с другими партнерами, взаимодействует с музыкой и ритмом, укладываясь в точно отведенное время. Все эти умения приобретаются за долгие годы обучения: танцовщик постепенно вбирает самые разнообразные кинестетические ощущения в свое тело, и вместо «тела обыденного» у него формируется «тело танцевальное». А все его умения становятся материалом танцспектакля.

Спектакль современного танца не диктуется либретто и не может состоять исключительно из общепринятых жестов; как правило, это эксперимент по созданию новых движений и комбинаций, лаборатория новых приемов и форм. Балет тоже в свое время был такой лабораторией, но был рано кодифицирован, и все его па четко определены: позиции ног и рук, арабеск, аттитюд, пор‐де-бра… Внутри устойчивого репертуара движений балетные па приобрели устойчивое, легко считываемое значение, стали своего рода иероглифами. Тем, что балет столь систематизирован, он обязан частью своей популярности. Балетные па не только виртуозны, но и связаны между собой, образуя устойчивую сеть двигательных значений, подобно жестам.

Иное — современный танец (включая современный балет, поскольку граница между ними очень условна), отчасти возникший как экспериментальная площадка по исследованию движений и продолжающий оставаться таковой. Кстати, это одна из причин, почему внутри современного танца очень много различных направлений, ведь каждый крупный хореограф стремится создать собственный репертуар движений, свои технику и стиль. Понятно, что придумывать танец исключительно «в уме» невозможно, в этом процессе участвует все тренированное тело и не менее тренированный ум танцовщика. Танцующий проживает движения в непосредственном телесном опыте.

Более того, и зритель танца реагирует на движения не только как на визуальное представление для глаз, но и всем телом, кинестетически, вживаясь в движения танцующих. С помощью танцовщика-исполнителя, хореограф передает танец зрителю непосредственно, от тела к телу, минуя рацио. И потому смысл танца складывается не только на основе общепринятого языка движений, но и из внутренних, телесных ощущений и переживаний. Многие хореографы, танцовщики, критики считают, что танец — в глазах смотрящего (dance is in the eye of the beholder): современный танец возможен только как сотворчество со зрителем.

Третий смысл

Итак, смысл танца не предопределен заранее, искусство открыто для зрительского восприятия и переживания. Но вернемся к общим определениям. Слово — это означающее, и в его значении можно выделить означаемый объект (денотат) и дополнительный смысл (коннотат). Например, слово «лиса» имеет коннотации «хитрость», «коварство», «петух» — «задиристость», «ветер» — «непостоянство» (как «ветер в голове»). Коннотат иногда называют условным, переносным значением слова, в отличие от денотата, значения буквального. Но что будет означаемым — денотатом и коннотатом — в танце? Здесь все не столь однозначно. Возьмем дуэт «Sacred Monsters» («Священные чудовища»), который поставил хореограф и танцовщик Акрам Хан (и исполнил в паре с примой Сильви Гиллем). Дуэт танцовщиков с их красивыми, атлетическими телами и привлекательными лицами невозможно назвать «монстрами». Название работы — означающее — имеет коннотат, но не денотат (объект «монстры» в этой работе отсутствует). Еще сложнее определить денотат и коннотат в «абстрактных» балетах со столь же абстрактными названиями — например, «Кончерто барокко» Баланчина или «Chroma» Уэйна МакГрегора или же — в недавней хореографии Мехди Валерски (Нидерландский театр танца — NDT), которая хоть и называется «Garden», никакого «сада» не напоминает.

Здесь руку помощи нам протягивает французский семиотик Ролан Барт. Он ищет и находит, к примеру, в кинематографическом изображении некий открытый, или третий смысл. Этот смысл не может быть ни денотативным, ни коннотативным, поскольку эти опции уже заняты. «Открытый смысл, — пишет Барт, — это означающее без означаемого… [он] находится вне артикулированного языка»94. Таинственный и неуловимый, «третий смысл» Барта напоминает знаменитый послевоенный детектив «Третий человек» (The Third Man). Интрига в целом в том, что есть двое, и ни один из них не мог совершить преступление. Значит, должен быть третий человек, но их только двое, и т. д.

Барт предлагает несколько подходов к тому, что называет «третьим смыслом». Во-первых, этот смысл можно рассматривать «как некое ударение, форму самопроявления, подобие складки (ложной складки) на тяжелой скатерти информации и значений»95. Во-вторых, у третьего смысла есть нечто общее с «японским хокку, анафорическим жестом, который лишен значащего содержания, шрамом, рассекающим смысл (желание смысла)». Наконец, в «третьем смысле» больше желания осмысленности, чем чего‐то определенного. Он — сигнал личной заинтересованности смотрящего: складка на скатерти значений заломилась, потому что «мне это интересно». В «третьем смысле», отмечает Сергей Зенкин, легко распознать первую формулировку того, что Барт позднее назовет «punctum», — некая деталь или черточка, которая привлекает меня в хорошей фотографии, такое je ne sais quoi (я-не-знаю-что-именно). Чтобы точнее охарактеризовать этот странный смысл, Барт использует идею «бесполезной траты», которую до него высказал философ Жорж Батай: открытый смысл «принадлежит породе словесных игр, буффонад, бессмысленных трат», это «предмет роскоши, бессмысленная трата»96.

Все эти описания весьма подходят для танца. С утилитарной точки зрения, танец — бесполезная, нерациональная трата человеческой энергии и других ресурсов, не практическая необходимость, а роскошь существования. Даже в том случае, когда (как в абстрактном танце) ни денотат (общепринятое значение), ни коннотат (переносный смысл) не определены, танец, как правило, обладает смыслом как для танцующего, так и для смотрящего. Возможно, это только желание смысла, стремление придать предложенной ситуации смысл. Возможно также, что движущееся тело другого пробуждает в нашем собственном теле ощущения, которые осмысляются только впоследствии. Так, происходящий в танце выброс энергии может быть важен для нас как свидетельство интенсивности жизни, ее пробуждения.

Исполнение движения всегда производит особый опыт — внутреннее переживание движения, не сводящееся к тому, как это движение выглядит в зеркале или описывается словами. Кинестетический опыт, который производят движения, жесты, танец, интересен тем, что при этом могут возникать ощущения, которые еще не имеют маркировки97. В переживании нового движения, представляющем собой некое поле возможностей, и состоит наша открытость. Овладение новым движением в танце может вызвать совершенно новые ощущения и переживания, произвести в нас незапланированные изменения и создать новые смыслы или новые миры.

Искусство создания миров

В книге «Способы создания миров»98 американский философ Нельсон Гудмен задается вопросом, возможно ли произведение искусства, которое ничего не символизирует. Забегая вперед, скажем, что он считает такое невозможным, но для начала приводит тезис, который собирается критиковать. Тезис этот очень близок к тому, о чем говорили критики нарратива в танце. В применении к живописи тезис звучит так:

То, что картина символизирует, является внешним по отношению к ней, и чуждо картине как произведению искусства <…> Независимо от того, на что картина указывает или что представляет любым способом, откровенным или оккультным, это находится вне нее. Действительно имеет значение не отношение картины к чему‐либо еще, не то, что картина символизирует, а то,чем она является сама по себе, каковы ее собственные сущностные качества99.

И, уже в общем виде, про искусство в целом:

По-настоящему чистое искусство избегает всякой символизации, ни на что не указывает и должно приниматься только за то, чем оно является, в соответствии со своей собственной природой, а не за что‐нибудь, с чем оно связано таким отдаленным отношением как символизация100.

Вспомним, что про танец в начале тоже говорили, что он «ничего не означает, он просто есть». В 1960‐е годы эту мысль повторили постмодернисты, создатели концептуального танца. Хорошо известен «Нет-манифест» наиболее радикальной из них, Ивонн Райнер:

No to spectacle.

No to virtuosity.

No to transformations and magic and make-believe.

No to the glamour and transcendence of the star image.

No to the heroic.

No to the anti-heroic.

No to trash imagery.

No to involvement of performer or spectator.

No to style.

No to camp.

No to seduction of spectator by the wiles of the performer.

No to eccentricity.

No to moving or being moved101.

Идеи Райнер о том, что танец не является зрелищем вполне можно интерпретировать так, что он лишен символической функции, ничего не «означает», а просто «есть».

Однако возможно ли искусство без референции к чему‐то внешнему, без символической функции? Гудмен считает, что нет, и предлагает такой компромисс. Существует не один, а три способа символизации:

(1) произведение может нечто репрезентировать, или «представлять» (актер «представляет» Петрушку),

(2) оно может нечто «выражать» (сообщения, эмоции, символы и т. п.) и

(3) может «быть образцом чего‐то», нечто «экземплифицировать».

Так портновские образчики ткани, по которым клиент выбирает материю для костюма, представляют свойства всего отреза. Образец не представляет абсолютно всех свойств того, образцом чего является: маленький кусочек ткани с зазубренными краями экземплифицирует не все свойства материи, а лишь те, какие значимы для пошива костюма, — прежде всего, цвет и фактуру. Размер и форма (зубчатые края) самого образчика иррелевантны, значения не имеют.

Чтобы быть искусством, движения танцовщика не обязаны нечто «представлять» или «выражать». Абстрактная картина Кандинского или Мондриана ничего не говорит, ничего не обозначает, ничего не изображает и не является ни истинной, ни ложной, но многое показывает. Движения танцовщика, даже если они ничего не репрезентируют, все равно находятся в символическом поле. Поле это близко тому, что Барт назвал «третьим смыслом». Движения танцовщика могут находиться в ином, третьем отношении с искусством танца, — а именно, служить образцом, экземплифицировать. Например, быть образцом гибкого, легкого и ловкого тела. Нельзя сказать, что танец «представляет» легконогость, — он и есть легконогость. Как писала Сьюзен Зонтаг в эссе «Танцовщик и танец», посвященном выдающимся артистам балета, ее современникам: концентрация, с которой они танцуют, это — не условие перформанса, а его суть. «Великие танцовщики, превосходящие других, такие как Барышников (среди танцовщиц я бы упомянула Сюзанн Фарелл) проецируют состояние полного фокуса, тотальной концентрации, что — для актера, певца или музыканта — не просто необходимое условие для отличного перфоманса. Это и есть перформанс, самая его сердцевина»102. Но способно ли произведение, которое ничего не «представляет» и не «выражает», а только «экземплифицирует», выполнять главную функцию искусства — создавать новые миры? Гудмен делает предположение, что неописательные, ничего не репрезентирующие произведения служат образцами некоторых признаков, которые обычно остаются незамеченными или которыми пренебрегают. Картина может, например, выступить образцом не сразу замечаемых форм, цветов, или чувств. Таким путем произведения сосредотачивают на этих признаках наше внимание, стимулируют реорганизацию нашего обычного мира в соответствии с ними. Разные виды искусства могут вместе работать для достижения общего эффекта:

Поэма, картина и фортепьянная соната могут буквально и метафорически экземплифицировать одни и те же признаки, и любая из этих работ может таким образом иметь эффекты, выходящие за пределы ее собственной среды. После распространенного сегодня экспериментирования с комбинацией средств в исполнительских искусствах, совершенно ясно, что музыка воздействует на зрение, картины затрагивают слух, и оба влияют на движение танца и испытывают его воздействие. При создании мира все они глубоко проникают друг в друга103.