Стригольники. Русские гуманисты XIV столетия [Борис Александрович Рыбаков] (fb2) читать онлайн

[Настройки текста] [Cбросить фильтры]

[Оглавление]

Стригольники Русские гуманисты XIV столетия

Светлой памяти моей жены Зои Георгиевны Рыбаковой-Андрониковой.

Введение

Новгородские историки XV столетия с большой подробностью и знанием дела освещали события времен поколения своих дедов, они располагали разными источниками сведений и по-разному их использовали. Иной раз на страницы летописи попадали эпизоды на первый взгляд незначительные (например, приезд в Тверь сурожского купца и молодого московского боярина), но историк обосновывал это: «Се же писах того ради, понеже огнь загореся от того» (имелась в виду большая война Москвы с Тверью)[1]. События были связаны с соперничеством и противостоянием таких значительных государств, как Великое княжество Литовское, Золотая Орда, Московское, Тверское княжество, Новгородская земля… Для рассмотрения событий только одного 1375 года потребуется карта всей Восточной Европы — от Карелии до Крыма и от Литвы до Вятки, от орденских рыцарских земель Прибалтики до Каспийского моря. «Господин Великий Новгород», опережая Москву, выходил на международную арену как в торге, так и в политике. Новгородцы помогали в этом году московскому князю Дмитрию Ивановичу (будущему Донскому) в его войне с Михаилом Тверским, заключившим союз с Мамаем и с Ольгердом Литовским. На стороне Москвы воевали 18 князей, названных летописцем с указанием столиц их княжеств. Новгородская вольница — знаменитые ушкуйники, воспетые в былинах о Ваське Буслаеве, в это самое время прошлись на 70 ушкуях двухтысячным войском по всей Волге от русской Костромы до ордынской «Хазторокани» (Астрахани), побывав как незваные гости даже в самой ханской ставке Золотой Орды — в Сарае-Берке. Два года спустя эти новгородские молодцы добрались до самого «моря-окияна», до побережья Ледовитого океана. В конце годовой статьи 1375 г. хронисты дают несколько кратких заметок о внутренней жизни своего города: посадник Юрий поставил церковь Иоанна Златоуста, а на Холопьей улице «свершиша» новую (на этот раз каменную) церковь Кузьмы и Дамиана, священник которой Григорий Калика (Паломник) был в свое время избран главой новгородского духовенства под именем архиепископа Василия (1330–1352). Завершает годовую статью 1375 г. лаконичная запись в некоторых летописях о расправе с какими-то «стригольниками». В наиболее ранних Новгородских летописях (Новг. 1-й, Новг. 2-й, Новг. 3-й) этой записи нет — потомки, очевидно, не должны были знать об эпизоде, бросающем тень на церковную жизнь города. Но поскольку в дальнейшем по поводу стригольников писали вплоть до самого конца XVIII в., не только простые писатели на церковные темы, но и русские епископы и митрополиты, церковные публицисты вроде знаменитого игумена Иосифа Волоцкого и даже вселенские патриархи Царьграда (Филофей, 1355 г.; Нил, 1382 г.; Антоний, 1395 г.), то в более поздних исторических компиляциях вроде Новгородской 4-й и Софийской 1-й летописях появляется под 1375 г. кратчайшая ретроспективная запись о стригольниках:1375 г. …Тогда стриголников побиша: дьякона Микиту, дьякона Карпа и трие его человека. И свергоша их с мосту[2].Запись оставляет много недоумений: кто такие стригольники, в чем их вина? Кто распорядился бросить их в воду? Что это за река, в которую они ввергнуты после побоев? Софийская 1-я летопись, очень близкая к Новгородской 4-й, часть недоумений снимает:

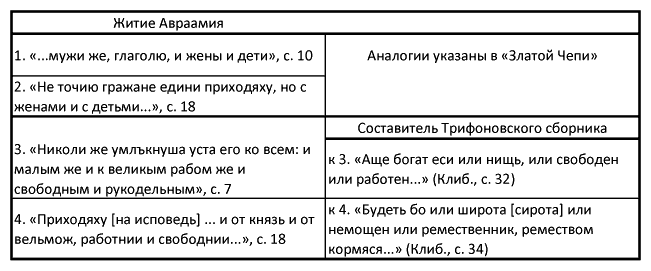

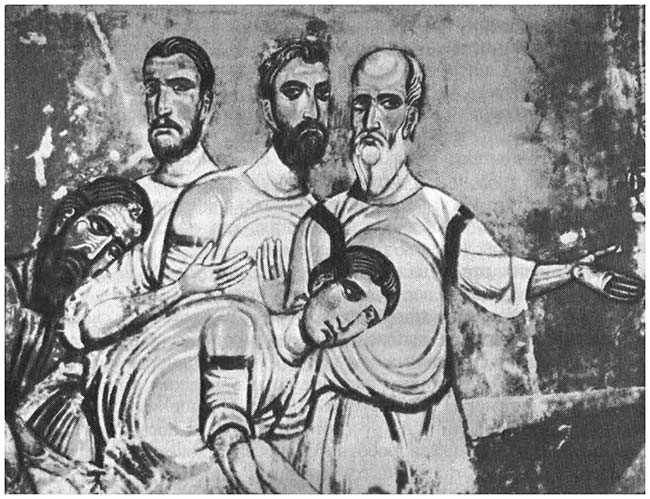

1375 г. …Того же лета побиша стриголников еретиков: дьякона Микиту и Карпа простца и третиего человека с ними. Свергоша их с мосту, развратников святыя веры[3].Мы узнаем, что стригольники — преступники по отношению к православной церкви, еретики. Карп здесь оказывается не дьяконом, а «простецом», т. е. «мирянином», простым человеком, не причастным к духовенству (рис. 1).

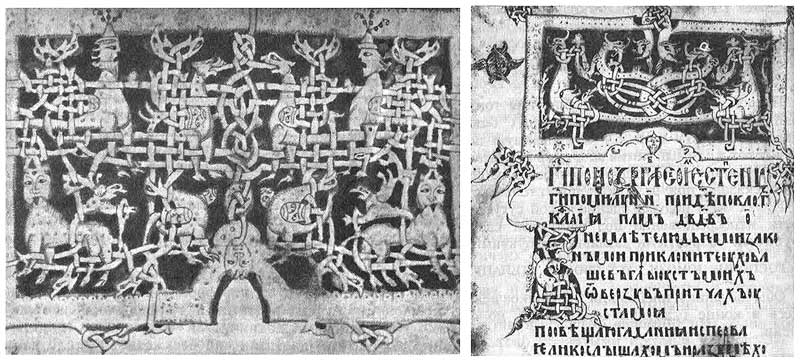

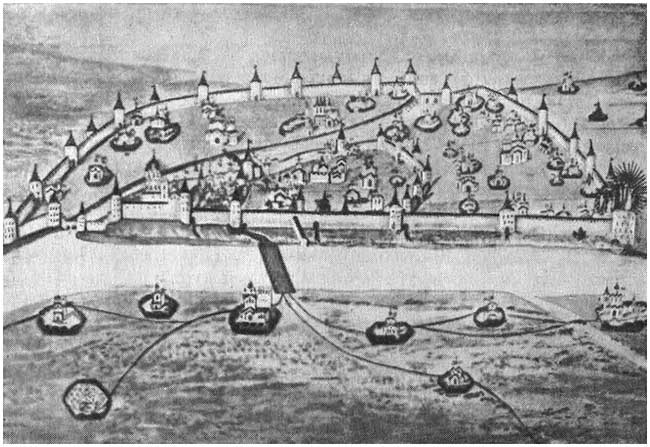

Рис. 1. Расправа со стригольниками в Новгороде в 1375 г. Миниатюра лицевого свода XVI в. Направо от зрителя «софийская сторона» с Кремлем.

Но где и кем произведена расправа, нам продолжает оставаться неизвестным. Очевидно, современникам и близким поколениям пояснения не требовались. Историки XVI в. вносят некоторые разъяснения:

1375 г. …Того же лета новогородцы ввергоша в воду, в Волхов стриголников-еретиков, глаголюще: «писано есть в евангелии — аще кто соблазнить единого от малых сих, лутчи есть ему, да обвесится камень жерновный на выи его и потоплен будет в море»[4].Здесь исчезли имена утопленных два века тому назад еретиков, но зато читатели узнали, что дело происходило в Новгороде Великом на знаменитом волховском мосту. «Развратником веры» был предъявлен текст Евангелия, из которого ясно, что стригольники, в составе которых было и посвященное в сан духовенство (дьяконы), смущали своею проповедью народ, «малых сих». В скриптории Ивана Васильевича Грозного был создан интереснейший «Лицевой свод», снабженный огромным количеством полихромных миниатюр. Одна из них (первый том Остермановского списка см. рис. 1) посвящена новгородскому событию 1375 г.[5] На миниатюре изображена Софийская (левая по течению Волхова) сторона Новгорода с крепостными воротами Детинца и западной частью великого моста. На мосту толпа простых людей, пришедших с Торговой стороны, бросает с моста двух человек со связанными вместе руками. В бурных волнах Волхова уже барахтаются пятеро приговоренных. Здесь перед нами типичный для средневекового искусства показ динамики события путем расчленения его на отдельные эпизоды, несовместимые во времени, но в своем комплексе дающие повествование о ходе события. Древнерусский художник мог на одной иконе изобразить как бы одновременно и Иоанна Предтечу и Саломею с отрубленной головой Предтечи на блюде; зрители знали, что здесь искусственно объединены два явно асинхронных эпизода, две стадии события. Фигуры, перебрасываемые через деревянные перила моста на нашей миниатюре, — это первая стадия; пятеро тонущих в волховской воде — вторая, финальная стадия. Здесь показаны все пятеро стригольников, подвергнутых казни: Никита, Карп «и трие человека его» (Карпа). Совпадение с приведенным выше текстом Академического списка Новгородской 4-й летописи полное (двое из тонущих в черных дьяконских рясах). Точное количество подвергшихся расправе могло быть известно московскому художнику эпохи Грозного от митрополита Макария, начинавшего свой служебный путь новгородским архиепископом, а в середине XVI в. руководившего грандиозными историко-патрологическими предприятиями в Московском кремле. Остались невыясненными два вопроса: во-первых, почему Карп в одном случае назван дьяконом, а в другом — «простецом», мирянином; во-вторых, кто же осудил Карпа и его людей на такую страшную, идущую еще из языческих времен казнь? Первый вопрос был разъяснен через семь лет после первого упоминания Карпа (в летописи) патриархом Царьграда Нилом, писавшим в 1382 г. о «Карпе диаконе, отлученном от службы стригольнике». Подробнее и юридически точнее судьба Карпа была обрисована в 1386 г. другим современником Карпа, пермским епископом Степаном Храпом, написавшим специальное обращение к самим еретикам:

1. «Злая ересь прозябе от Карпа дьякона… Ныне же от службы отлучена, от церкви изгнана стригольника…» (дьявол воздвиг его против церкви). 2. «…Сю бо злую сеть дьявол положил Карпом стригольником, что не велел исповедатися к попом…» 3. «Сам бо — стригольник, связан бысть и отлучен от церкве, своей деля ереси…» 4. «Недостояйно есть слушати стригольниковых учеников…»[6]Из слов Стефана Пермского явствует, что ересиарх Карп был и дьяконом (до церковных репрессий), и расстригой-«простецом» после «изгнания от церкви» и лишения права церковной службы. Кроме того, Стефан разъяснил и значение (может быть, диалектное новгородско-псковское) слова «стригольник», употребляемого им в единственном числе. Это не профессия, не манера особой стрижки волос, не принадлежность к причту с выстриженной тонзурой. Это — обозначение расстриги, лишенного дьяконского сана и отлученного от церкви: «Стригольник» — расстрига Карп, с которого в связи с ересью снят священный сан. «Стригольники» — «стригольниковы ученики», последователи расстриги Карпа[7]. С точки зрения духовенства, наименование «стригольник», «стригольники» — уничижительное, постоянно напоминающее о неполноправности, низверженности, внезаконности как самого человека, считающего себя учителем народа, так и его учеников, тоже стремящихся к проповеднической деятельности. Если первоначально слово «стригольник» обозначало персонально самого Карпа после снятия с него сана, то в дальнейшем оно распространилось и на всех «стригольниковых учеников». К сожалению, нам неизвестно время интердикта, в год, который Карп был отлучен от церкви, так как тогда мы знали бы точно, с какого времени церковная оппозиция стала обозначаться термином «стригольники». Последний вопрос, связанный с драматическим эпизодом 1375 г.: кто дал распоряжение о публичной казни в центре Новгорода дьякона, проповедника-расстриги и троих «слабых и неразумных, последовавших ереси той»? Ни один из летописцев не дает на него ответа. Патриархи Царьграда в своих посланиях предостерегали от смертной казни, призывали «самоотлучившихся от церкви» новгородцев и псковичей к возврату в лоно православия, к покаянию и воссоединению: «Исправите… себе, стриголници… покоритеся презвитером вашим… соединитеся в благое… и возвеселимся о возвращении тех» (послание патриарха Нила 1382 г.). Светские власти Новгорода — ни князь, ни посадник, ни тысяцкий — не могли распорядиться жизнью дьякона и бывшего дьякона, так как все духовенство и все церковные и околоцерковные люди (просвирни, паломники-калики, лекари, изгои и др.) находились в юрисдикции епископального суда. А вопрос о казни «развратников веры христианской» никоим образом не мог быть решен без санкции главы новгородской церкви — архиепископа. Архиепископом Новгорода с 1359 по 1388 г. был выбранный из ключарей Софийского собора владыка Алексей. Никак нельзя сказать, что новгородские летописцы этого тридцатилетия были невнимательны к своему владыке. Напротив, они любовно следили за каждым действием Алексея, отмечая строительство церквей, время фресковой росписи, освящения храмов, указывая даже состав причта, участвовавшего в молебнах. Отмечалось уважение посадников и боярства к Алексею, фиксировались его поездки во Псков и в центр русской митрополии — Москву, где тезка новгородского владыки — митрополит Алексей и Дмитрий Донской принимали его «многу честь въздаша ему и дары многы…». Невнимательностью новгородских хронистов молчание о процессуальной, юридической стороне очень важных событий 1375 г. объяснить нельзя. Настораживают и нежелание наиболее близких по времени летописцев вообще упоминать о них (три последовательно созданных летописи), и лапидарная форма первой по времени ретроспективной записи, не дающей ни места, ни причин произведенной неизвестно кем и за что расправы. Загадочным является и то, что непосредственно за потоплением стригольников в Волхове «на ту же зиму съиде владыка Алексеи со владычества по своей воли… и бысть Новгород в то время в скорби велицей…»[8], а ближайшей весной Алексей, вернувшийся на свою кафедру, ездил в Москву к митрополиту. Эту загадку попытаемся решить в дальнейшем, после рассмотрения разных явлений в жизни Новгорода того времени. Сейчас же считаю необходимым обратить внимание на те внешние условия, которые никогда не связывались исследователями с городскими движениями интересующих нас лет. Речь идет о «казнях божьих», как называли тогда стихийные бедствия. Беды и голод начались за четыре года до расправы со стригольниками:

1371 г. «Того же лета бысть мгла велика, яко за едину сажень пред собою не видети. И мнози человецы лицем ударяхуся друг друга; птицы по воздуху не видяху летати, но падаху с воздуха на землю, ови о главы человеком ударяхусь. Такожде и звери, не видяще, по селом ходяху и по градом, смешаюшесь с человецы: медведи и волцы, лисицы и протчия звери. Сухмень же бысть тога велика и зной и жар много, яко устрашатись и вострепетати людем. Реки многа пресохоша и езера и болота. А леса, боры горяху и болота высохши, горяху и земля горяще. И бысть страх и трепет на всех человецех. И бысть тогда дороговь хлебная велика и глад велий по всей земле…»[9]Сгусток несчастий падает на 1374–1376 гг.

1374 г. «Того же лета быша зной велицы и жары, а дожда сверху ни едина капля не бывала во все лето. А на кони и на коровы и на овцы и на всяк скот был мор велик. Потом же прииде и на люди мор велик по всей земле Русской»[10].На следующий год несчастье подобралось к соседнему с Новгородом Тверскому княжеству:

1375 г. «А в граде Твери бяше тогды скорбь немала, такова же не бывала в мимошедшая лета: бысть мор на люди и на скот»[11].Бедствия не миновали и Новгород:

1374. 1375. 1376. «В Новегороде Великом река Волхов семь дний иде въспять. По третье же лето уже тако идяше!»[12]Для, равнинного ландшафта Новгородчины с его низкими берегами это означало, что могучая река и огромное озеро Ильмень разлились по всей безбрежной пойме Волхова и наводнение затопило многие десятки сел с их пашнями, луговыми выгонами, запасами стогов сена… Быть может, не случайно именно в это время, после второго наводнения, 2000 молодых людей Новгородской земли сели в 1375 г. на ушкуи и отправились искать счастья в далеких краях. Широкомасштабные стихийные бедствия, эпидемии и эпизоотии неизбежно вызывали у людей средневековья представления о «казни божьей», о каре за грехи. В XI в. русские люди, деды которых были еще язычниками, вернулись во время неурожая к старым прадедовским богам. В XIII в. стихийные бедствия привели к ряду конфликтов как с языческими волхвами, так и с православным духовенством. В конце 1220-х годов длительная засуха охватила значительную часть Европы. В Новгороде это привело сначала к расправе с языческими жрецами, заподозренными в каких-то вредоносных колдовских действиях:

1227. «Явишася в Новеграде волхвы, ведуны, потворницы [знахарки-колдуньи] и многая волхования и потворы и ложная знамения творяху и много зла содеваху, многих прелщающе. И се мужи княже Ярославли въступишася за них. Новгородцы же ведоша волхвов на Ярославль двор [князь был в походе] и складше огнь велий… и вринуша во огнь и ту згореша вси»[13].После этого самовольного аутодафе «поиде Антоний архиепископ новгородьскый на Хутино [пригородный монастырь]… по своей воли»[14]. На следующий год проливные дожди обострили обстановку:

1228. «Той же осени наиде дъжгь [дождь] велик и день и ночь: на госпожьин день оли и до Никулина дни [от 15 августа до 6 декабря] не видехом светла дни; ни сена людьм бяше лзе добыта, ни нив делати. И въздорожиша все на торгу и хлеб и мяса и рыбы… И тако ста по 3 лета». «Той же осени бысть вода велика в Волхове: пойма около озера сена и по Волхову».За 6–8 декабря озерный лед двинулся на город и снес Великий мост. А через эти три года летописец с горечью подводил итог:

«… Бяше туга и печаль… дома тъска, зряще дети, плачюще хлеба, а другая умирающа…. Разидеся град нашь и волость наша… а останок почаша мрети…»Обездоленная природой «простая чадь» Новгорода искала причины невзгод в поведении духовенства, тех людей, которые были посредниками между человеком и высшими силами, управляющими миром. Начали с языческих волхвов, кончили новым архиепископом, сменившим ушедшего, якобы «по своей воле», Антония.

1228. «И вьздвиже [дьявол] на Арсения… простую чядь. И створше вече на Ярославли дворе [где в прошлом году жгли волхвов] и поидоша на владыцынь двор, рекуче: „Того деля стоит тепло дълго — выпроводил Антония на Хутино, а сам сел, дав мьзду князю“»[15].Нового владыку согнали «акы злодея пьхающе за ворот», а Антония вернули на его архиепископское место. Четырнадцатое столетие началось упоминанием о расправе с колдуньями, вредившими урожаю:

1303. «Бысть зима тепла без снега и хлеб бысть дорог велми. И несколько жен сожгоша»[16].Возвращаясь к интересующим нас событиям 1375 г., мы можем установить типологическое сходство между конфликтами двух разных столетий: и там, и здесь во время стихийных бедствий внимание народа устремлялось к служителям бога (или языческих богов), которых считали ответственными в первую очередь за то или иное состояние природы. И там, и здесь после эксцессов глава новгородской церкви уходил (временно) с поста: в 1228 г. после самовольной расправы новгородской толпы с языческими жрецами, а в 1375 г. после расправы со стригольниками. Ни светская, ни церковная власть не санкционировала этих действий, хотя действия против волхвов или против подозреваемых в ереси прямо относились к юрисдикции церковного епископального суда. Суда не было; со стригольниками расправились безымянные «новгородцы», и эту расправу юридически следует считать не казнью, а самосудом. Можно подозревать, но, правда, без особых доказательств, что против образованных и «чистое житие имущих» стригольников (такими их рисуют полемизирующие с ними епископы) новгородцы были направлены кем-то из состава ортодоксального духовенства, какими-то многочисленными последователями владыки Моисея (умер в 1363 г.), которому дважды приходилось покидать архиепископскую кафедру «по своей воле». В его житии автор ставит ему в заслугу противоборство с ересью стригольников. Основной тезис стригольников, как известно, состоял в недоверии к посреднической роли всякого вообще духовенства между людьми и богом. Врагов из числа среднего и высшего духовенства у стригольников было много, но, учитывая позицию вселенских патриархов, рекомендовавших лишь уговоры и призывы к воссоединению стригольников с церковью и прямо запрещавших смертную казнь, мы не можем связывать новгородский самосуд 1375 г. с именем архиепископа Алексея, прямо ответственного за деяния «дома святой Софии». К тридцатилетней деятельности владыки Алексея, вступившего на пост после вынужденного ухода врага стригольников — Моисея — мы еще не раз вернемся в дальнейшем. В заключение обратимся снова к миниатюре Лицевого свода, изображающей эпизод расправы. На новгородском Великом мосту сошлись, как мы видели, две различных группы: слева, с Торговой стороны (где, как увидим в дальнейшем, обнаружились памятники стригольнической обрядности)[17], идет толпа просто одетых молодых новгородцев. Они держат в руках связанных стригольников и бросают их в Волхов. Навстречу им из крепостной воротной башни Детинца идет группа высоких седобородых старцев в корзнах-плащах. Ни архиепископа, ведающего дела «развратников веры», ни кого бы то ни было из духовенства на рисунке нет. Идущий впереди старик с жестом укора или назидания обращается к толпе «заречан». Никто из действующих лиц не смотрит на тонущих дьяконов и простецов: головы всех подняты, люди обеих групп смотрят друг на друга: заречане на бояр софийской стороны, а те на заречан. Создается зрительное впечатление, что почтенные старцы не столько порицают стригольников, сколько укоряют молодых людей, творящих самосуд. Обитатели Кремля явно противопоставлены обитателям Торговой стороны.

* * *

После событий 1375 г., когда погиб глава неизвестно когда возникшего стригольнического движения Карп, само движение не прекратилось, и мы получаем за последующие пять десятков лет две группы основных документов о характере этого движения. Одна из них — это послания константинопольского патриарха (которому была подчинена вся русская церковь) Нила 1382 г. и блестяще написанное поучение русского епископа Стефана Пермского 1386 г., дающее наиболее полное представление о стригольниках. Затем следует период молчания, а через тридцать лет возникает вторая серия документов, направленных только против стригольников во Пскове и посланных митрополитом Фотием из Москвы; она датируется 1416–1429 (или 1427) гг. Из последнего (четвертого по счету) послания митрополита Фотия во Псков явствует, что ранее он дал распоряжение «тех стригольников обыскать (выявить) и показнить», и в этом послании, которое датируется 1429 г., благодарил посадника и духовенство Пскова за исполнение его приказа, в результате которого «инии те стриголници побегали, а котории осталися… те деи… яко диаволу в них въгнездившуся», сохранили прежние воззрения. Молчание источников в последующие десятилетия объясняется, быть может, тем, что нетерпимый к ереси Фотий вскоре умер (в 1431 г.), а в 1430-е годы сложилась новая политическая ситуация: Псков стал союзником Москвы против Новгорода. Новый московский митрополит Исидор содействовал эмансипации псковской церкви от власти новгородского архиепископа. В этих условиях внимание псковского духовенства должно было сосредоточиться не столько на борьбе со своими заблуждавшимися псковичами, сколько на противостоянии могущественному архиепископу новгородскому Ефимию II, у которого псковичи отняли с помощью Москвы владычный суд и поборы. Один из приездов Ефимия во Псков «не в свою череду» закончился тем, что вскоре «стал бой псковичам с софьяны» (людьми архиепископа)[18]. Сведения о стригольниках как об общественном движении прекратились. Слово «стригольники» становилось нарицательным, обозначавшим теперь не последователей стригольника (расстриги) Карпа, а всяких вообще инакомыслящих, отклоняющихся от ортодоксии прихожан[19]. В дальнейшем даже старообрядцы XVII–XVIII вв. получали не только наименование «раскольников», но и «стригольников». В 1799 г. в Петербурге была издана книга под таким названием: «Полное историческое известие о древних стригольниках и новых раскольниках, так называемых старообрядцах, о их учении, делах и разгласиях, собранное из потаенных старообрядческих преданий, записок и писем… протоиереем Андреем Иоанновым [Журавлевым][20] в Санктпетербурге при Императорской Академии Наук 1799 года». Первым историком стригольничества, разумеется крайне пристрастным, был Иосиф Волоцкий, боровшийся в конце XV и в начале XVI в. с новым, значительно более радикальным движением в Новгороде и Москве, обнаружившим себя с 1480-х годов. Иосиф, хорошо знавший современного ему новгородского архиепископа Геннадия (опознавшего в чернеце Захаре стригольника), мог получить от него дополнительные сведения о Карпе, например, о месте зарождения ереси:Некто бысть человек, гнусных и скверных дел исполнен, именем Карп, художеством стриголник, живый во Пскове, Сей убо окаянный ересь состави скверну же и мерзку, якоже и вси верят и мнози от православных христиан, иже суть слаби и неразумии, последоваша ереси той…Церковные историки позднейших времен мало уделяли внимания движению стригольников. Для них слово «ересь» сразу ставило еретиков за рамки церковной истории, и поэтому даже серьезнейший из церковных историков Е.Е. Голубинский ограничился в своем известном труде лишь самой краткой характеристикой этого, по его словам, «маленького противуцерковного общества». В советской историографии А.Д. Седельников и Н.П. Попов начали интереснейшую работу по выяснению исторических корней стригольничества в эпоху, предшествующую такому финальному эпизоду, как самосуд 1375 г.[22] Наиболее всеобъемлющими и интересными исследованиями являются работы Н.А. Казаковой и А.И. Клибанова[23]. Н.А. Казакова в своем труде посвятила целый раздел историографии стригольничества; раздел достаточно полон и интересен, что избавляет меня от необходимости углубляться в эту тему. В итоге произведенного за последнее столетие исследования только одних письменных источников 1375–1429 гг., и притом исходивших только из антистригольнических кругов высшего русского и византийского духовенства, общая характеристика стригольнического движения может быть конспективно представлена в таком виде. 1. Учитывая «обмирщенность» духовенства, пьянство (бичуемое и властями) и склонность его к стяжательству и взяткам, стригольники сомневались в праве духовенства быть посредником между людьми и богом. На этом основании они отказывались от обычной исповеди священникам: Карп «не велел исповедатися попам». Стригольники предлагали взамен неясную по источникам «исповедь земле». 2. Инициаторами этого протеста были, очевидно, выходцы из низшего духовенства — из людей, достигших только сана дьякона (Карп, Никита). Могли быть, очевидно, и «простецы», не имевшие никакого сана. 3. Стригольники были образованными книжными людьми, создававшими даже какие-то «писания» в обоснование своих взглядов (Карп). «Или бы не от книжнаго писания говорили, никто бы не послушал их». 4. Стригольники соблюдали православные обряды. Их называли «молебниками» и «постниками». 5. Вели правильный образ жизни. О них люди говорили: «Сии не грабят и имения не збирают!», «Аще бо бы не чисто житье их видели люди, то кто бе веровал ереси их?» 6. Стригольники усиленно пропагандировали публично свои взгляды, стремились «учительствовать», проповедовать и привлекать народ в свой «союз неправедный». Это служило поводом для обвинения их в самозванстве. 7. Возможно, что у стригольников не было четко очерченной концепции по всем религиозным вопросам и не было единого стандарта. 8. Московская митрополия и константинопольская патриархия рассчитывали на то, что им удастся переубедить еретиков и вернуть их в лоно православной церкви. Главным был вопрос о желательности признания стригольниками непререкаемого авторитета духовенства, всех ступеней церковной иерархии от простого иерея («пресвитера») до патриарха и церковного собора. Таковы основные выводы, сделанные исследователями XIX–XX вв. В выводах современных исследователей и в их методике не все бесспорно и не все опирается на историческую критику источников. На стригольников, например, очень часто распространяли взгляды классиков марксизма на западные городские ереси, из изучения которых вытекал вывод об антифеодальном характере ряда еретических движений. Этот верный вывод был механически перенесен на русских стригольников, у которых нельзя найти антифеодальные тенденции даже в тех характеристиках, какие давали им их противники, церковные феодалы. Очень часто стригольничество, с его явной антиклерикальной направленностью (в этом сходство его со многими ересями Балкан и Западной Европы), считали простым отзвуком западных движений богомилов, вальденсов, катаров и пр., забывая при этом о возможности вполне естественной конвергенции в сходных исторических условиях. Излишне доверяясь словам обвинительных поучений против стригольников, историки нередко не замечают того, что строят свои суждения исключительно на прокурорских речах, не имея возможности сопоставить их с материалами другой, обвиняемой стороны. Впрочем, аналогия с судебным диспутом не очень удачна — диспуты могли вестись в XIV в. во время проповеди самих «стригольниковых учеников», но о них нам ничего неизвестно. Располагаем же мы не результатами обсуждения, а посланиями — повелениями князей русской церкви, подкрепленными авторитетом вселенского патриарха, лично обращавшегося к псковичам и новгородцам. «Еретиков» пока не проклинали, надеясь на их раскаяние, но в ближайшем будущем им обещали и анафему, и заточение, и изгнание из града (послания митрополита Фотия). Доверчиво воспринимая как правдоподобные свидетельства об учении стригольников, так и высказанные мимоходом, в полемическом запале обвинения в полном еретичестве, историки допускали, что стригольники отрицали все христианские таинства, не признавали Евангелия, отвергали божественную сущность Иисуса Христа, не верили в загробную жизнь, в рай и ад, отрицали воскресение мертвых и вообще отвергали все христианское вероучение…[24] Историки оказались plus royaliste, que le roi, показав стригольников в таком виде, что средневековым церковным иерархам было бы просто неприлично переписываться с подобными дикарями-язычниками. В результате появлялись такие неосторожные формулировки: «Ересь стригольников имела реакционную религиозную оболочку. Эта оболочка делала невозможным развитие передовых идей»[25]. Еще дальше пошел в своей кандидатской диссертации философ В.В. Мильков (1981), утверждающий, что «антихристианскую мысль XI–XIV вв. следует признать патриархальным направлением, на вооружении которого было мировоззрение родо-племенного строя… Исторически прогрессивная критика христианства русскими еретиками началась только с середины XV в. До этого еретичество следует охарактеризовать как консервативное, не имевшее исторической перспективы»[26]. Необходимо при дальнейшем исследовании, во-первых, произвести тщательный пересмотр этих письменных источников 1375–1429 гг., на основе которых сделаны приведенные выше выводы, а во-вторых, очень важно продолжить анализ предстригольнического периода истории русской общественной мысли. Стригольничество отчленяется от предшествующего движения лишь по случайному принципу обидного прозвища ересиарха Карпа, данного ему, разумеется, церковниками XIV в., но уловить существенное различие между учением Карпа и «Словом о лживых учителях», возникшим почти на сто лет ранее, не так легко. Без анализа всех антиклерикальных тенденций XII–XIV вв. невозможно понять тот небольшой хронологический отрезок развития общественной мысли, который в нашем представлении окрашен именем Карпа — «расстриги».(«Просветитель» 16-е слово)[21].

* * *

Важнейшим условием корректировки наших взглядов на стригольничество является максимальное расширение фонда источников. Широта охвата должна соответствовать историческому значению этой важной, но неуловимой (или не уловленной еще) темы борьбы людей средневековья за человеческое достоинство. Деление ее на замкнутые этапы не позволяет понять устойчивую сущность общественного конфликта, возникшего за полтора-два столетия до появления нового обозначения (всего лишь!) участников этой борьбы по «стригольнику» Карпу. В 1230-е годы Авраамий Смоленский читал народу те самые книги, которые потом продолжали переписывать и комментировать и в XIV столетии. Он чуть не поплатился жизнью, когда «враги-игумены» повели его на суд, желая «яко жива пожрети его»[27]. В XIII–XIV вв. русское духовенство обмирщилось уже в той же мере, как и католическое духовенство Запада, и отнюдь не являлось примером «чистого жития». Взятки за поставление на место (от священника до игумена и до епископа), пьянство «череву работних попов», инертность, а иногда и малограмотность приходских священников были и у нас, и на Западе, и в Византии предметом порицания со стороны самого церковного начальства и вызывали возмущение прихожан, знавших своего пастыря во всех его повседневных заслугах, слабостях и провинностях. Одним из участков конфронтации прихожан и приходского священника были «дары», обязательная оплата всех треб (крещение, свадьба, похороны, специальные молебны), но это касалось только материальной стороны и не затрагивало такой деликатной области, как достоинство человека.

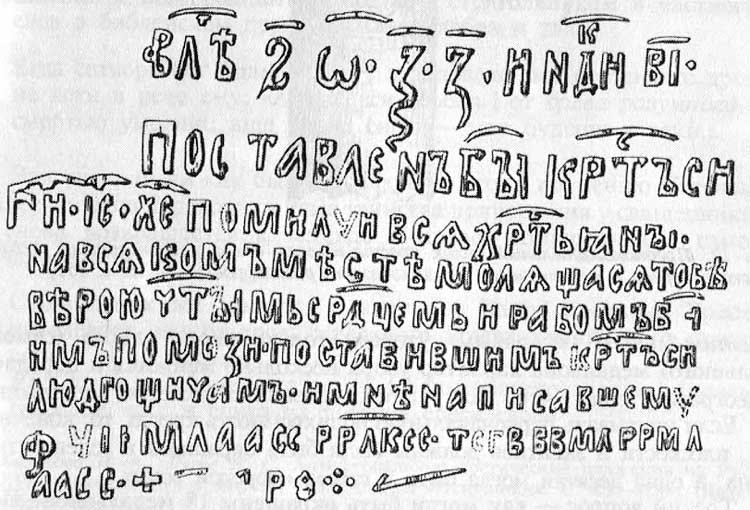

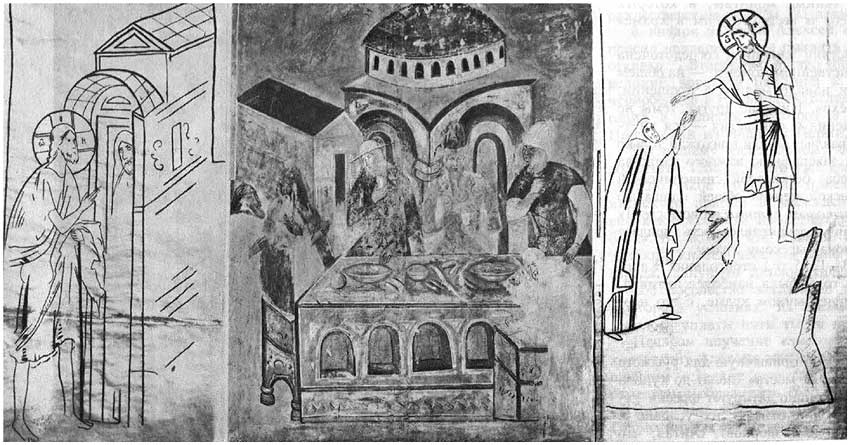

Рис. 2. Надпись-граффити начала XIII в. на стене древней церкви в Смоленске. Надпись относится к эпохе Авраамия Смоленского, возбудившего своими проповедями негодование духовенства.

Совершенно иное дело — таинство причащения, которому непременно должна предшествовать исповедь, откровенное и исчерпывающее перечисление всех своих грехов «словом, делом и помышлением». За простой информацией о грехах должно последовать покаяние, признание раскаяния в совершенных поступках или даже в замыслах. Священник, как посредник между человеком и богом, может отпустить эти грехи, положив то или иное наказание, и лишь после этого прихожанин или прихожанка могли быть допущены к причастию. Такова церковная сторона процедуры исповеди и причастия. Но была и другая, юридически-бытовая сторона: убийца должен был сознаться в убийстве, о котором никто не знал, жена должна была признать свою тайную неверность мужу, князь обязан был сообщить духовнику о своем замысле внезапно напасть на своего соседа, которому он дал клятву жить в мире… Духовенство — от приходского священника до княжеского духовника — становилось обладателем всех секретов и государственных тайн как частных лиц, так и правителей от семилетнего возраста до предсмертной агонии. Все жители одного прихода (городской квартал, или село, или несколько деревушек) оказывались под контролем иногда вполне достойного пастыря, а иной раз и «лихого пастуха»; тогда открывался простор сплетням, наговорам и даже шантажу. Однако и это еще не предел вторжения средневекового духовенства в интимную жизнь своих прихожан: на протяжении шести столетий с XII по XVII в. церковью составлялись для священников, принимающих исповедь, специальные вопросники предполагаемых грехов. Здесь наряду с такими темами, как разбой, воровство, клятвопреступление, обращение к языческим волхвам, неуплата денег наймитам и многое другое, существует обширный раздел, посвященный половой жизни прихожан, ее «технической» стороне и разнообразным извращениям, с перечислением порнографических деталей (онанизм обоих полов, лесбийская любовь, педерастия). Молодой девушке (оговорено) священник может задавать вопросы: не блудила ли она «со отцом родным или с братом… или со скотом блуда не сотворила ли?» Есть вопросы о добрачной жизни девушки-невесты; ее спрашивают о том, скольких своих младенцев-эмбрионов она тогда тайно погубила. Ряд заготовленных вопросов для исповедающихся задавался в такой скабрезной форме и содержал столько омерзительных подробностей, что они должны были жестоко оскорблять человеческое достоинство прихожан и прихожанок и возмущать, а вместе с тем и пугать кающихся в своих грехах не богу, а знакомому человеку, который знает наперечет всех людей своего прихода (каяться чужому попу было запрещено). Значительная часть древних церковных требников, содержащих подобные исповедальные «анкеты», происходит, судя по диалектным чертам («истецение» вместо «истечения» и др.), из Новгородско-Псковского региона, породившего стригольническое движение[28]. По всей вероятности, вопрос о симонии (поставление на церковные должности «на мзде») и об эпикурейском образе жизни части духовенства (с чем боролись и сами церковные власти) не так волновал и возмущал средневековых людей, как бесцеремонное выпытывание интимнейших подробностей в их настоящем и прошлом. Нападки на образ жизни «лихих (т. е. скверных) пастухов» были, очевидно, не самоцелью, а способом самообороны, защиты унижаемых этими пастырями людей от неприличной и опасной любознательности исповедников. Неудивительно, что с ростом самосознания средневековых горожан подобное копание в грязном белье вызывало повсеместный протест и рождало простейшую идею: отпускать грехи может только бог, священник-посредник является лишним звеном, поскольку бог есть всеведающий и вездесущий и как таковой услышит слова покаяния «чистым сердцем на всяком месте». Именно поэтому вопрос об исповеди священникам и таинстве причащения и явился первым и определяющим в учении Карпа и его последователей, как писал в 1382 г. патриарх Нил. Именно по этому единственному признаку Геннадий Новгородский в 1490 г. «познал», что монах Захарий — стригольник. Но вывод, который из этого сделали исследователи, что стригольники отрицали вообще исповедь и причастие как таинство, оказался преждевременным. В новгородских эпиграфических материалах XIV в. мной были обнаружены покаянные кресты, объясняющие и исповедь непосредственно богу, и «покаяние земле», так смущавшее исследователей, видевших в этом отзвуки языческого пантеизма[29]. Покаянные кресты из окрестностей Новгорода снимают со стригольников еще одно несправедливо воздвигнутое на них обвинение в том, что они якобы отрицали загробную жизнь и веру в воскресение мертвых, что составляет краеугольный камень христианства (см. ниже главу II). С точки зрения православной догматики кресты были безупречны и неуязвимы для оппонентов, что, по всей видимости, и содействовало их сохранности вплоть до конца XIX в. Большой интерес представляет та стригольническая письменность, о которой говорит Стефан Пермский в своем поучении 1386 г. Это могут быть и более ранние сочинения и компиляции, которые копировались в годы стригольничества. Примером может служить житие Авраамия Смоленского, переписанное в 1355 г., или знаменитый «Трифоновский сборник», содержащий в своем составе ряд статей, созвучных учению стригольников вроде «Слова о лихих пастухах». Сборник переписан во Пскове в 1380 г., за два года до появления в этом городе патриаршего посланца, суздальского епископа Дионисия, приехавшего развенчивать и разубеждать стригольников. Стригольническая книжность могла быть и оригинальной; Стефан Пермский говорит о Карпе, что он показывал своим слушателям «писание книжное, еже и списа на помощь ереси своей…». Но существовал в средние века и другой способ воздействия на читателей, когда канонический текст, освященный тем или иным авторитетом, подправлялся, отдельные слова или фразы вставлялись и переписанный текст принимал иную направленность. На этот случай в уже знакомых нам исповедальных вопросах существовал даже специальный пункт, адресованный книжному писцу:

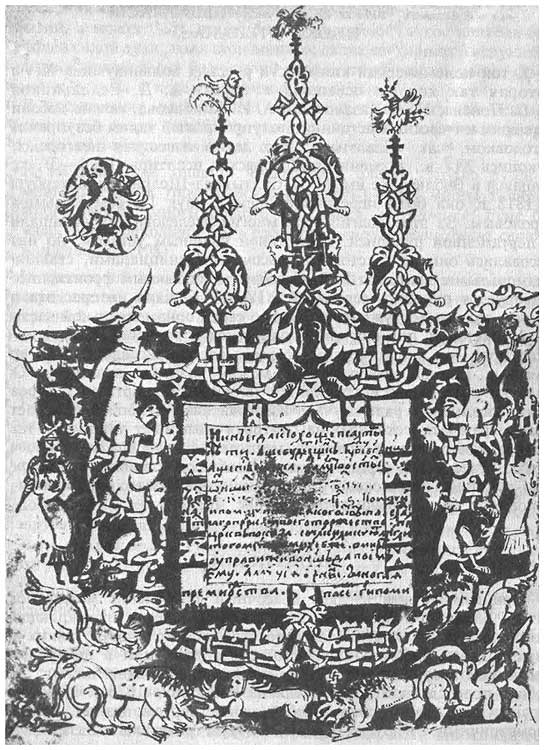

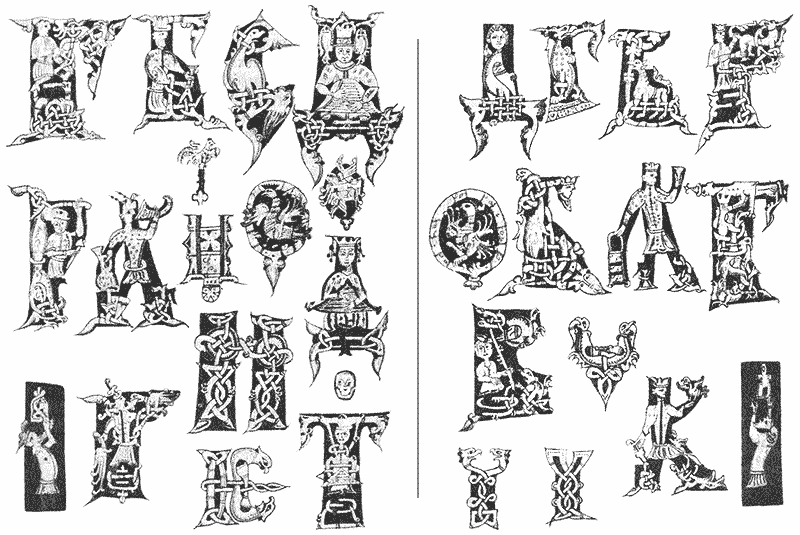

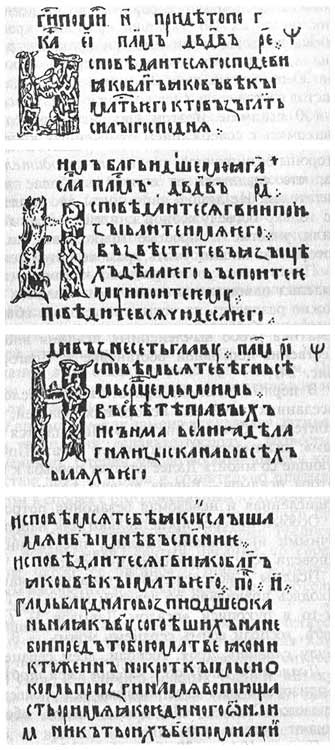

А не грешил ли ты, предписывая святыя писания, по своему хотению ухищряя, а не якоже се писано?[30]Мне посчастливилось обнаружить в знаменитой Фроловской псалтири XIV в. (инициалы и фронтиспис которой неоднократно публиковались, а текст ни у кого из исследователей не вызывал интереса) большое количество именно таких тенденциозных «ухищрений по своему хотению», которые в своей совокупности дают целостную систему стригольнических взглядов. Смысл многих фраз в псалтири существенно отличается от канонического русского перевода. «Исповедайтесь господеви!» — вот главный тезис того, кто не списывал с какого-то текста, а продиктовал («проглаголал») переписчику этот стригольнический призыв. В каноническом переводе этого нет (подробнее см. главу 4)[31]. Большого внимания заслуживает и книжная орнаментика XIV в., которая вопреки мнению некоторых знатоков книжности несет очень важную смысловую нагрузку и тоже в пользу стригольнических идей. В упомянутой Фроловской псалтири тонко вырисованные инициалы разбросаны крайне неравномерно и производят впечатление полной беспорядочности. Обращение же к содержанию выделенных этими красочными буквицами псалмов ведет нас к стригольническим тезисам. Изучение книжной орнаментики, в особенности фронтисписов, раскрывает перед нами интереснейший мир четко осмысленной символики, когда внутри условного контура храма может оказаться сам Сатана и его адские псы, а над храмом, где, как правило, обычно рисовали Иисуса Христа, благословляющего автора текста (евангелиста или Давида-псалмопевца), может оказаться поющий петух-шантеклер, приветствующий новую зарю. Заглавные буквы-инициалы (рис. 3) в богослужебных книгах с первой четверти XIV в. приобретают очень живой, иной раз даже гротескный характер, далеко уводя читателя от торжественности содержания книги в живой и веселый быт средневекового города: переругивающиеся рыбаки, старик, греющий руки у костра (приписка: «Мороз! Руки греет…»), дерущиеся на поединке горожане, новгородец, обливающийся водой, гусляр, которому художник желает успеха («Гуди [играй] гораздо!»), — все это свидетельства известной секуляризации церковного книжного искусства, внесения жизненной, мирской струи в церковное по существу искусство. Стригольников не обвиняли в такой вольности, но новый стиль орнаментики — знамение времени.

Рис. 3. Заглавные буквы-инициалы на новгородских рукописях XIV в.

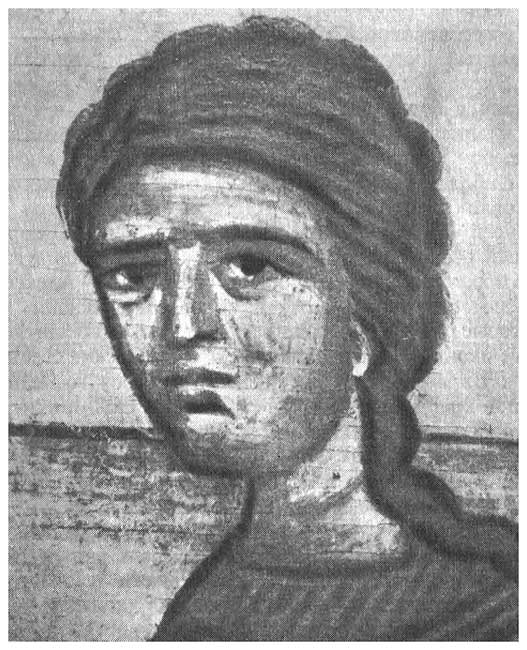

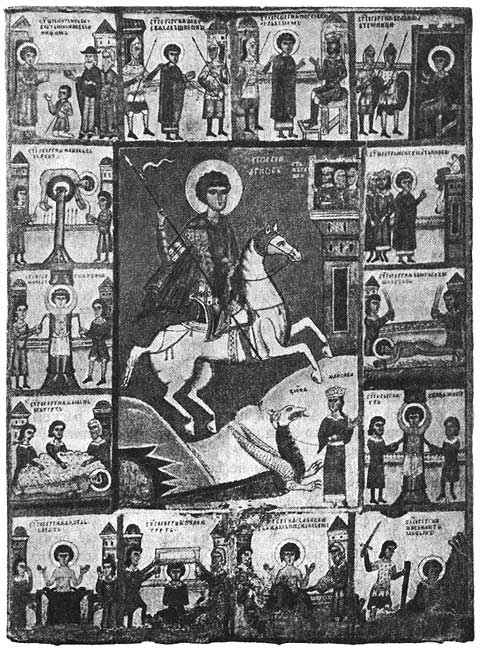

Ни одно явление развития общественной мысли средневековья нельзя рассматривать без привлечения живописи той эпохи. Иконы и особенно многоярусная фресковая роспись храмов — это «Глубинная книга» средневековья, книга мудрости, где за стандартами евангельских или ветхозаветных сюжетов можно раскрыть целый ряд разных подборов и комбинаций этих сюжетов-клише, которые выражают индивидуальный замысел каждого отдельного заказчика или художника-исполнителя, замысел, поднятый иной раз на большую теософскую высоту. В Новгороде Великом сохранилось много икон и фресковых композиций эпохи подготовки и расцвета стригольничества, но искусствоведы не всегда интересуются историко-философскими проблемами — в трех монументальных книгах по новгородской живописи, вышедших в последние годы, нет ни слова о стригольниках; проблема поиска связей или их полного отрицания даже не поставлена[32]. А между тем в новгородско-псковской иконописи, и особенно во фресковых комплексах XIV–XV вв. можно найти многое, что тем или иным образом сопряжено с богословскими спорами или прямо с тезисами стригольничества. М.В. Алпатов высказывал интересныесоображения на эту тему[33]. Необходимо обратить внимание на то, что в изобразительном искусстве Новгорода XIV в. появляется устойчивый интерес к тем христианским персонажам, которые имели непосредственную связь с богом: пророк Илья, Иоанн Лествичник, святые-пустынники (вроде Герасима), молившиеся богу в необитаемой пустыне, разумеется без всяких посредников. В этот ряд входит и псалмопевец Давид, постоянно обращавшийся к богу подчеркнуто лично от себя. В живописи появляется новый, гуманистический по существу образ человека: не условная схема, не аскет, потерявший жизненность своего облика, а осмысленный образ живого, думающего и чувствующего человека. Ослабляется условная «иконописность» и проступает не анатомический, а психологический реализм. В качестве примера могу обратить внимание на известную икону «Рождество богоматери» (рис. 4) первой половины или середины XIV в.[34] Женщина на склоне лет, у которой никогда не было детей, родила вымоленного у бога ребенка (Марию, будущую мать Иисуса). Все персонажи картины встревожены происшедшим и ближайшим будущим — опасен преклонный возраст Анны… Наиболее выразительно лицо служанки, подошедшей к самому ложу роженицы: оно полно напряженной тревоги, переходящей в испуг. Так предельно обобщенно и сильно изобразить человеческие переживания мог бы и художник начала XX в. Это тоже знамение времени.

Рис. 4. Икона «Рождество богоматери» середина XIV в. Деталь. Служанка с тревогой смотрит на пожилую роженицу Анну.

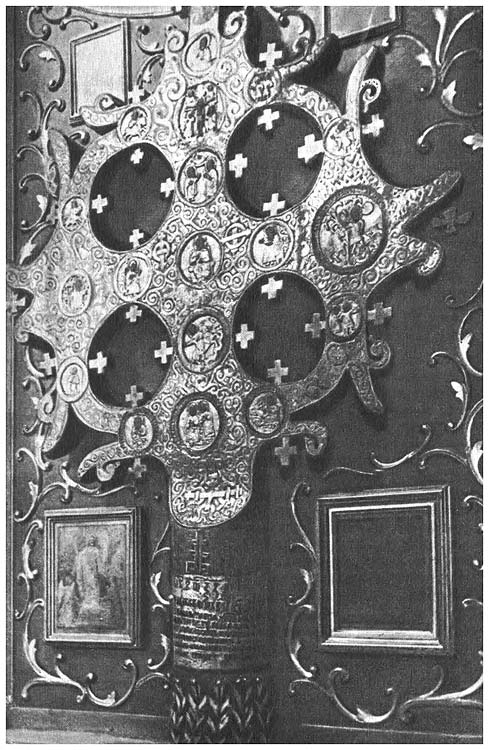

В проблему стригольничества необходимо включить и обширный, многообразный мир прикладного искусства. Триптих с тремя дьяконами в центре всей композиции прямо ведет к стригольникам, руководимым дьяконами. В.Л. Янин справедливо связывает со стригольниками серебряный ларец Самуила с изображениями святых врачей бессребреников Козьмы и Дамиана[35] (рис. 5).

Рис. 5. Изображения святых — «безмездников» Козьмы и Дамиана на ларце XIV в. Стригольники, порицавшие духовенство за «дары» и поборы, противопоставляли ему культ Козьмы и Дамиана, «врачей безмездников» (отказывавшихся от платы).

Знаменитый Людогощинский крест из Новгорода 1359 г., работы мастера Якова Федосова, с его почти полным набором святых, общавшихся с богом без посредства духовенства и с многозначительной надписью о том, что с чистым сердцем можно молиться богу на любом месте (подразумевается — не только в церкви), быть может, наиболее значительный памятник прикладного искусства. Он изготовлен в тот год, когда гонитель стригольников — архиепископ Моисей — вторично «по своей воле» ушел с кафедры. Этот деревянный расписной крест как бы открывал тридцатилетнее владычество простого ключника Софийского собора — Алексея, которого лишь по недоразумению считают виновником «казни» 1375 г.[36] Некоторые разделы мелкой пластики, как медное литье, каменные нательные иконки, выводят нас далеко за городские стены Новгорода и ведут в Царьград или в Иерусалим к гробу господню, куда со всех концов христианского мира стремились паломники-пилигримы, «калики перехожие». Такими пилигримами были новгородский владыка Василий Калика (1331–1352 гг.) и его современник Стефан Новгородец, оставивший интересное описание Царьграда середины XIV в. С каликами связано появление на Руси, и особенно в Новгороде, нагрудных каменных иконок с изображением «гроба господня» и разных апокрифических сюжетов как русской работы, так и привозных из Византии и с Востока[37]. Паломничество как общеевропейское историческое явление средневековья очень важно для понимания литературы и общественной жизни той эпохи. Константинополь, и Иерусалим, и многочисленные перепутья, по которым приплывали и приезжали к ним со всех сторон разноязычные паломники, были теми пунктами, где осуществлялось общение католиков и православных, еретиков и ортодоксов, несториан, ариан, павликиан и других всевозможных толков. Здесь рождались и разносились по свету многочисленные апокрифы, отражавшиеся и в древнерусской литературе, и живописи. Упомянутый Стефан Новгородец (1348–1349 гг.) разыскал в Царьграде двух новгородцев, Ивана и Добрилу, которые жили здесь, «списаючи в монастыре Студийском от книг святаго писания, зане бо искусни зело книжному писанию»[38]. Нельзя не связать эту попутную заметку с интересом новгородцев того времени к «писанию книжному». Потомки «калик перехожих» сохранили в своем репертуаре, в «духовных стихах» XIX в., стихи о земле, близкие к стригольническому «покаянию земле»[39]. Во время паломнических путешествий по христианскому Ближнему Востоку новгородско-псковские калики могли ознакомиться с восточнохристианской особенностью исповедоваться не священнику, а перед той или иной святыней[40]. А это, как мы хорошо знаем, было главным и определяющим положением учения стригольников, приносивших свое покаяние о грехах не человеку-иерею, а каменному кресту с вырезанной на нем сокращенной формулой покаянной молитвы. Очень важным, но наименее всего выясненным в истории стригольничества является определение социального диапазона этого движения. Если удастся доказать наличие стригольнических книг, стригольнической иконописи и тем более дорогостоящих фресковых росписей в каменных храмах (там, где стригольники вправе заказывать свою систему живописных композиций), то движение определится как бюргерская ересь, но с опорой на более широкие демократические круги всего городского посада. Материалом для анализа должен быть синтез всех данных для такого отрезка времени, срединной точкой которого будет самосуд над Карпом и его людьми. Таким отрезком является, как уже говорилось, архиепископство Алексея — 1359–1375, 1376–1388 гг. Хотя историки и говорят, что Алексей жестко расправился с еретиками, но никаких данных о том, что он или кто-то его именем разрешил топить стригольников в Волхове, у нас нет. Удивляет и другое — Алексей ни разу не выступил с обличением ереси: в 1376 г. московский митрополит Алексей, приняв Алексея Новгородского «с любовию», отпустил его в Новгород, «поучив его о ползе духовней, како паствити ему порученное стадо и въстязати дети своя от всякого зла»[41], а в 1382 г. ересь обличал не Алексей, а патриарх Нил и прибывший в 1382 г. ересь обличал не Алексей, а патриарх Нил и прибывший в качестве его легата суздальский епископ Дионисий; в 1386 г. порученное Алексею стадо поучал опять не он, пастырь Новгорода и Пскова, а Стефан, пастырь далекой Пермской земли. Владыка Алексей наследовал после своего предшественника построенный Моисеем загородный Успенский монастырь на Вол словом Поле. Много лет монастырская церковь не была расписана. Частичная роспись была осуществлена только после смерти Моисея в 1363 г., а вся церковь была покрыта фресками примерно через полтора десятка лет. Характер фресок (см. ниже, главу V) позволяет высказать предположение, что волотовская церковь Успения могла предназначаться для таинства причащения по стригольническому обряду: исповедь-покаяние производилась где-то вне церкви у покаянного креста, а причащение — в самой церкви, первая фреска которой в притворе, в двух шагах от входа, была посвящена пиру «требующих ума» (притча Соломона). Каждому входящему в церковь персонажи фрески, слуги Премудрости божьей, как бы протягивали чашу вина, превращая иллюстрацию к библейской притче в своего рода изображение «протоевхаристии». Если это удастся доказать (систему доказательств см. ниже), то мы поймем слова митрополита Фотия, обращенные к поздним стригольникам Пскова:

1416. Проклят будет тот, «иже особь въдружити [соорудит] храм и служити начнет…»Возможно, что практика сооружения особых, не входящих в соборный комплекс церквей началась уже на три десятка лет раньше митрополичьего поучения. Напомню, что Авраамий Смоленский, ненавидимый священниками и игуменами, управлял монастырем и служил в «особой» церкви еще за полтораста лет до Успенской церкви архиепископа Алексея. Он мог поставить «особый жертвенник», мог вести богослужение в «особом храме». Решить сложные и важные вопросы сущности гуманистического движения стригольников, его связь с общественной мыслью XII–XIII вв., его эволюцию за то полу столетие, когда мы следим за его судьбой по церковным поучениям, можно только при условии максимально широкого привлечения и системного, комплексного изучения всех видов источников. Только такая многогранность нашей источниковой базы, включающей летописи, поучения, богослужебные книги, живопись, архитектуру, фольклор, может приблизить нас к цели. В этом вводном разделе изложена без доказательств программа исследования и бегло перечислены основные вопросы, подлежащие анализу, но синтез (или конспект синтеза) здесь опережает анализ.

Глава первая Предпосылки и предшественники

Церковь и общество в средневековой Руси

История русской церкви в первые пять веков ее существования излагается историками поневоле очень односторонне — у нас нет источников, которые характеризовали бы различные периферийные стороны церковной жизни, и в силу этого мы зачастую вынуждены ограничиваться пересказом кратких сведений о митрополитах и епископате, о юридической сущности церковного суда, о случайно уцелевших в огне половецко-татарских пожаров сочинениях церковных писателей, но нам очень трудно проникнуть в жизнь тех молекул церковной организации, какими являлись приходы. Церковных приходов были тысячи; их центрами были не только те каменные храмы, часть которых сохранилась до наших дней, но и бесчисленные деревянные церкви в городах и селах почти на всем необъятном пространстве трех природных зон Восточной Европы: в черноземной лесостепи с ее древней культурой, в обширной, колонизованной позже, зоне лиственных лесов, а после татарского нашествия и в отдаленной заволжской тайге вплоть до самого «Студеного моря-окияна». Старинная форма княжеского освоения далеких земель — погост — со временем стала обозначением церковного прихода с храмом и приходским кладбищем — погостом. В городах приходы тесно соприкасались один с другим, объединяя население соседних улиц и кварталов. Христианство проникало в Восточную Европу с юга, с берегов «Синего моря» русских сказок («Понта Эвксинского»), из таких византийских городов с сильной русской примесью, как Херсонес-Корсунь, Тира-Белгород, Сольдайя-Сурож, Боспор-Корчев, Таматарха-Тмутаракань, и очень медленно продвигалось на север в разноплеменную среду готов, славян, литовцев и финно-угров. Христианизованные готы скоро покинули причерноморские степи (кроме Крыма), и здесь на много столетий утвердились сменявшие друг друга тюркские племена; с XIV в. здесь стал распространяться ислам. Крещение Руси способствовало неторопливому продвижению христианства в северные регионы с различной этнической средой и различными традициями местных языческих воззрений у ятвягов и литовцев, карел, чуди, мерян, коми и югорских племен Северодвинья. Только тщательный анализ этнографических фольклорных материалов позволит выявить, какая причудливая амальгама получилась в результате наслоения поверхностно понятого христианства на идущее из глубин тысячелетий могучее туземное язычество. Необходимо учитывать, что в результате неравномерности исторического развития Севера и Юга местные религиозные представления разных народов находились на разном историко-культурном уровне. Кроме того, следует учитывать и различие глубоких этнических корней народов лесной зоны разного происхождения: индоевропейцев, урало-альтайцев, самодийцев. Новгород Великий, интересующий нас как центр стригольничества XIV–XV вв., был окружен именно такой разноплеменной средой, считавшейся православной лишь формально. Архиепископ Макарий, будущий сподвижник Ивана Грозного и митрополит, писал из Новгорода в 1534 г. в Москву о необычайной жизненности архаичных языческих обрядов полурусского населения Новгородской земли, предпочитающего христианству «прелесть кумирскую». Новгородско-псковские стригольники, действовавшие за два века до наблюдений Макария, были со всех сторон окружены этой языческой финно-угорской стихией. Христианство появилось на Руси в IX–X вв. как религия чужого и чуждого государства. Во время мира с Византией русские языческие божества были представлены в самом Царьграде, и когда император, скрепляя мирный договор с русами, клялся именем Христа (по всей вероятности, в Софийском соборе), то где-то в его столице стояли идолы Перуна и Волоса, у подножья которых давали клятву русские послы. В Киеве задолго до принятия христианства были православные церкви (пророка Ильи), где совершалась церемония скрепления договоров, так же как в Константинополе, одни участники шли в христианский храм, а другие — в языческое капище Перуна. В периоды размирья с Византийской империей князь Святослав и его боярство преследовали христиан как потенциальных пособников империи и разрушали в Киеве их церкви. Сын Святослава в 988 г. совершил очень важный политический шаг, приняв христианство из рук Византии и сохранив вместе с тем полный суверенитет своего молодого государства. Русь как христианская держава сильно укрепила свое международное положение как в Европе, так и на Ближнем Востоке. Новая религия с ее разработанной и теософски утонченной догматикой и противоречивой литературой первоначально не могла быть понятной не только народу, но и образованным верхам славянского общества. Как можно было разобраться славянским неофитам в основе основ христианства — Библии, — если в ней механически (но богословски равноправно) сливались и Ветхий завет, сложившийся в пору становления рабовладельческого общества, и Евангелие, являвшееся открытой антитезой многих ветхозаветных принципов и порожденное эпохой тяжелейшего кризиса всего античного рабовладельческого мира? В Византии и на Ближнем Востоке за сотни лет до крещения Руси прошла длительная и бурная пора вселенских церковных соборов с их разномыслием участников, жесточайшими спорами, преследованием проклинаемых еретиков и невероятной путаницей во взглядах спорящих сторон. Эта эпоха становления канонического христианства оставила после себя разноречивые полемические сочинения и большое количество враждующих между собой сект-ересей и различных толков (ариане, павликиане, монофизиты, несториане и многие другие), являвшихся побежденным, но неистребленным меньшинством. На Русь пришло официальное христианство, сложившееся при Константине Великом (315–337 гг.) и преподнесенное русским в сильно упрощенном виде, как это явствует из «речи философа» (богослова) великому князю Владимиру. В Киеве новая вера, принятая из чисто политических соображений, но никак не из внутреннего перерождения народного сознания, была принята сравнительно спокойно, с пониманием тех преимуществ, которые сулило, как принято говорить, «вхождение в число цивилизованных христианских народов». Государственное язычество было здесь достаточно сильно: языческие «волхвы-волшебники» наравне с боярами заседали в княжеской думе, были грамотны, ездили, по всей вероятности, в Царьград на подписание договоров, писали великокняжеские летописи Старого Игоря, Ольги, Святослава, а около 980 г., за восемь лет до крещения, осуществили (может быть под руководством Добрыни?) языческую реформу, создав целый пантеон богов во главе с Перуном-Зевсом. Княжеский культ этого бога грозы и войны не удержался в народе. Чем дальше от Киева, тем сильнее было сопротивление и новому язычеству и быстро сменившему его христианству. Интересующий нас Новгород на протяжении целого столетия противостоял православию. Около 1071 г. влиятельный волхв объединил против внука Ярослава Мудрого весь город, и только решительность князя Глеба, поддержанного своей дружиной, удержала новгородцев от разрыва с христианством. Христианство в XI в. жалось к городам, почти не выходя за пределы городских стен и пригородных монастырей. Сельская периферия продолжала жить в своей тысячелетиями складывавшейся аграрно-магической языческой стихии. Достаточно взглянуть на религиозную жизнь восточнославянской деревни пошире, и мы увидим устойчивость прадедовского «пращурского» миропонимания и вытекавшей из него заклинательно-магической обрядности. Возьмем два хронологических среза, отдаленные от крещения Руси один на пять с половиной веков, а другой почти на целое тысячелетие: речь царя Ивана Грозного на Стоглавом соборе 1551 г. и трехтомный труд этнографа А.Н. Афанасьева «Поэтические воззрения славян на природу», вышедший в 1860-е годы. Царь с большим знанием дела излагал современное ему народное языческое мировоззрение и порицал духовенство за бездеятельность. Александр Николаевич Афанасьев собрал колоссальный, современный ему, материал о тех же самых языческих обрядах в русской, украинской и белорусской деревне через три столетия после Стоглава. Православное духовенство не так уж было и виновато в такой неискоренимости языческих традиций. Во-первых, в своей хозяйственной жизни славянские земледельцы и в XVI и в XIX в. по-прежнему, как и в первобытности, находились в полной зависимости от природы и ее непредсказуемых капризов. Во-вторых, христианство в своей религиозной доевангельской первооснове содержало ряд архаичных общечеловеческих представлений о силах, управляющих стихиями, и о способах молитвенного и магического обращения к ним. Достаточно сопоставить основные церковные русские праздники с солнечными фазами и с важнейшими точками хозяйственного года, чтобы убедиться в возможности совместимости старого славянского календаря с новым христианством. А это решало половину вопросов народной общественной обрядности:

Сохранности языческих обычаев в деревне содействовало то, что христианство как религия начало проникать в толщу земледельческого населения едва ли ранее XIII в. Сельское население должно было подчиняться порядкам общегосударственной религии (устранить многоженство, прекратить сожжение своих покойников, не иметь дела с волхвами и т. п.), но погребальные костры в земле Вятичей горели еще при летописце Несторе «и до сего дне», а к волхвам обращались и в XVII в. Взаимоотношения церкви и деревни долгое время ограничивались формальной стороной. К XIII в., когда некоторые епископы обогатились не только книгами, но и селами (разумеется, с людьми), взаимоотношения с церковью стали более тесными. Княжеские уставы обрисовывают широкую компетенцию церковного суда, которому, кроме вопросов религии, была подвластна такая беспредельная область, как семейное право. Несравненно более близкими и повседневными были взаимоотношения с церковью у горожан, у массы городского посада — купцов, ремесленников, обслуги торга, транспорта, корабельного дела. Здесь все было на виду; уклонение от обязательной обрядности (крещение, брак, погребение, праздничное богослужение, исповедь и причастие и т. п.) легко замечалось духовенством прихода и легко наказывалось. Но близость соприкосновения горожан с духовенством имела и другую сторону — если священник знал о провинностях того или иного посадского человека, то и весь городской посад знал, каковы у него пастыри, каково соотношение между предписанным и проповедуемым, с одной стороны, и наблюдаемым горожанами — с другой. Особые отношения складывались у церкви с княжеско-боярскими кругами, общественной элитой городов. Первичное недоверчиво-враждебное отношение к христианству как к византийской религии, естественное во время русско-византийских войн IX–X вв., исчезло после прекращения этих войн. Русь выросла настолько, что великий князь киевский Ярослав уравнялся своим титулом с цесарем «второго Рима» византийским императором и тоже стал именоваться «цесарем» или «царем», передав этот титул потомству. Первый цесарь Руси сделал попытку освободить русскую церковь от зависимости от вселенского патриарха Константинополя, предложив выбрать митрополита собору русских епископов; праправнук Ярослава через сто лет повторил эту попытку, но церковная зависимость от греков все же осталась. Церковь в XI–XII вв. укрепилась в русских городах и содействовала упрочению феодального строя. Церковь сама стала частью феодального класса со всеми внутренними градациями: от епископов, которых можно приравнять к удельным князьям, до священников и дьяконов, находившихся примерно на одном уровне с княжескими министериалами (мечниками, вирниками, милостниками). Игуменов монастырей вполне можно приравнять к боярам. Церковь имела свой епископальный суд, которому были полностью подведомственны все церковные люди и некоторые разряды околоцерковных людей. Юрисдикция церкви распространялась на все население русских земель в вопросах религии, языческих молений и, что особенно важно, в широкой области семейного права. Однако светская власть на Руси, как и в Византии, главенствовала над церковной, что, впрочем, не устраняло конфликтов и коллизий. После распада в середине XII в. огромного и мало сцементированного государства, которое мы называем кабинетным термином «Киевская Русь» (а сами русские того времени называли просто Русью или Русской землей), появилось десятка полтора суверенных княжеств, первый период жизни которых был очень прогрессивен. Церковная организация, формально все еще единая, фактически раздробилась по крупным самостоятельным княжествам. Почти каждое княжество стало епархией, почти в каждой новой столице был и князь и епископ. К 1130-м годам, когда «раздрася вся Русская земля», относятся княжеские грамоты с перечислением земельных владений, городков, сел, торговых пошлин, которые князь жаловал своему епископу. Но бывала иногда иная ситуация, когда князь судил излишне обогатившегося епископа своим, княжеским судом (Ярослав Всеволодич, отец Александра Невского в 1229 г.); возможно, что епископ Кирилл, как и многие из тогдашних бояр, проявил излишнее своеволие и слишком понадеялся на свою «заборонь» — иммунитет. Конфликты происходили не только на уровне «князь — епископ», но и на уровне «великий князь — митрополит». Русская средневековая аристократия после принятия христианства не отбросила от себя тот языческий, тысячелетиями слагавшийся обрядовый и полуобрядовый быт, который был в полном расцвете в момент перехода к новой вере. Главным моментом были общественные празднества и пиры в княжеском дворце. Обратим внимание на то, что весь былинный богатырский эпос ставит в зачин былины пир у стольного князя Владимира, где князь получает неожиданную весть о каком-либо событии и поручает возникшее дело тому или иному богатырю. Календарными сроками больших пиров («пированьице-почестен пир») были древние языческие праздники, которые, как мы видели, часто совпадали по срокам с новыми христианскими. Это содействовало сохранности прадедовских обычаев и в новых условиях православия, но камнем преткновения явилась ритуальная языческая еда: свинина, яйца, молочные изделия, скоромное масло. Как только обострялись взаимоотношения светской власти с церковниками, так они применяли старый испытанный прием: «чтобы властвовать, следует что-нибудь запрещать». Поводом для осуждения была музыка на пирах, а объект запрета легко был найден. Как известно, в православном обиходе два дня в неделе — среда и пятница — являлись постными, когда запрещалась скоромная (мясо-молочная) пища. Любой христианский праздник, кроме пасхального цикла, мог совпасть со средой или пятницей, и церковники-ригористы могли требовать «постного стола», без мясных (у прадедов ритуальных) кушаний. А устойчивость ритуальной еды оказалась настолько прочной, что вплоть до начала XX в. на рождественском столе в православных семьях обязательным блюдом был окорок ветчины. Можно понять гнев русских князей средневековья, когда митрополит-грек из показного благочестия настаивал на своем запрете! Так возник знаменитый конфликт 1160-х годов, известный под названием споров о мясоядении. В споры, которые велись как устно, так и литературно, были втянуты и великие князья и митрополит, и весь епископат (некоторые епископы лишились своих епархий), и даже константинопольские патриархи. В этой обстановке князья и аристократия русских городов противостояли церкви, то наступая на нее, то молчаливо пренебрегая запретами. Одновременно с этим усилилось внимательное рассмотрение быта самого духовенства и выявление различных непотребств в нем. Вот почему мы не должны удивляться почти полному пренебрежению автора «Слова о полку Игореве» к церковности, к внешней, обрядовой стороне уже не новой, двести лет существующей веры. Ведь на протяжении всей поэмы ни один из героев не перекрестился перед началом похода или боя, ни один не поблагодарил бога за победу (10 мая) или за удачное избавление от плена… А вот прадедовским языческим богам был предоставлен полный простор: Стрибог, Хорс, Велес повелевают стихиями, являются праотцами русских людей (Дажьбог). В конце XII в. рождается новое, утонченное язычество — культ Света (не Солнца), Белого Света, дня, противопоставленного мраку ночи, как добро противопоставлено злу. Но не нужно думать, что русское боярство отказалось от православия, крещения и другой обрядности. Здесь все оставалось по-старому, но к каноническим православным тезисам стихийно, неорганизованно, не отменяя ничего христианского, был добавлен культ Света, который потом всплывет в интересующем нас XIV в. в виде споров о «Фаворском свете», а на рубеже XII–XIII вв. вызовет специальный отклик церковных кругов в виде отдельного поучения «Слово о твари». Кратко ознакомившись с вертикальным разрезом русского общества XI–XII вв. (село, город, боярство), мы должны теперь коснуться его мобильной стороны: торговые экспедиции, войны, путешествия. Здесь важны как внутренние передвижения в пределах одного княжества и всей Русской земли, так и зарубежные связи с Балканами, Западной Европой, Кавказом и Ближним Востоком. Если ставится вопрос о заимствовании еретических учений со стороны, то нужно оценить и возможность такого заимствования. Во время тех или иных перемещений социальная стратиграфия нарушалась, слои смешивались. Если купец (или, вернее, купцы, «товарищи») снаряжал обоз («товар») или флотилию для далекого торга, то в такой экспедиции по «гостинцу» (магистральный путь «гостей») или по морю участвовали и люди обслуги вплоть до холопов и изгоев. Впрочем, из числа холопов и рядовичей выходили доверенные лица, которым хозяева — купцы, бояре — доверяли значительные капиталы, как следует из статей Пространной Русской Правды. Посланный с поручением мог «истерять» деньги, мог (если он недостаточно умен) вместо выполнения дела просидеть в ресторане (в «дому пировном» — Даниил Заточник, конец XII в.). Войны собирали под княжеские знамена тоже разные слои общества — от князей и бояр до смердов, составлявших основную массу кавалерии, и до «кощеев» (конюхов, коноводов и т. п.). Роль смердов в распространении по всей Руси сведений о жизни, быте и событиях в других землях у нас совершенно не учтена. Это произошло оттого, что историки понимали под смердами все крестьянское, сельское население без исключения. Источники уполномочивают нас на другое решение этого спорного вопроса: простые крестьяне-общинники, жившие в «весях», именовались «людьми», а «смердами» назывались землепашцы, жившие в княжеских «селах» или «погостах», находившихся под особым покровительством князя и обязанные нести военную службу в княжеской коннице; если смерды были заняты весенней пахотой, то задуманный князем поход мог быть и отменен[42]. Думаю, что именно эта специфика положения смердов позволяет связывать с ними русский богатырский эпос X–XII вв. — былины, относительно которых тоже давно ведутся споры о социальной среде их зарождения; считалось, что былины рождались при княжеских дворах и лишь к XVII–XIX вв. опустились до «простого олонецкого крестьянина». Представление о смердах как о воинах-пахарях X–XII вв. меняет дело. Богатырский эпос возникал в воинской среде и слушателями исполнения былин были и князья, и дружина, и многотысячная масса смердов. Погосты смердов простирались в XII в. вплоть до Северной Двины, и именно в таком диапазоне встречены былины о древних киевских богатырях фольклористами XIX в. Смерды в социальном смысле близки к украинским реестровым казакам XVI–XVII вв., сочетавшим свое крестьянское хозяйство с обязательной конной военной службой. Казачество оставило интереснейший фонд казацких дум. Смерды, близкие по жизненным обстоятельствам к княжеско-боярскому слою (по крайней мере, во время походов), могли принять христианство раньше, чем «люди» в деревенской глуши, вдали от христианизированных городов. Погосты смердов в этой самой глуши могли быть, как уже говорилось, первичными очагами христианства в деревне.

* * *

Ни торговые экспедиции, ни военные походы не имели, по всей вероятности, отношения к ересям, к восприятию воззрений богомилов, катаров и т. п. еретиков. Иное дело — добровольные путешествия русских людей, которые в условиях средневековья обычно облекались в форму паломничества к святым местам в Иерусалим или в Константинополь-Царьград. На Руси паломники-странники именовались «каликами перехожими». Состав каличества был столь же пестр, что и состав войска. Паломники были людьми разного общественного положения — от простых (но, очевидно, не очень бедных) людей до богатых игуменов и архиепископов. Для нас особенно важно, что в XIV в., в эпоху стригольничества, каличество прочно связано с Новгородом и Псковом: новгородский архиепископ Василий Калика (1329–1352 гг.), Стефан Новгородец (автор подробного путеводителя по Царьграду 1349 г.), пскович Карп Калика (1341 г.), анонимный автор «Беседы о святынях Царьграда» (около 1323 г.). В новгородском прикладном искусстве много каменных резных нагрудных образков с изображением Иерусалимского храма «Гроба господня», которые являлись своего рода опознавательными знаками паломников-пилигримов[43]. Хождения в Царьград и Иерусалим осуществлялись большими группами; церковная знать ездила со свитой спутников, иногда с вооруженной дружиной, люди попроще объединялись и выбирали себе атамана. Паломничество, связанное с познанием новых мест и обилием всевозможных путевых приключений, породило и особый вид литературы — «Хождения» — путеводители и новый жанр устного народного творчества — «духовные стихи», выросшие, по-видимому, из былинного богатырского эпоса. Один из первых авторов «хождения» — игумен Даниил, встречавшийся с королем-крестоносцем Болдуином, стал героем былины «Данило Игнатьевич», описывающей возвращение калики из путешествия в момент победы русских над Шаруканом в 1107 г.[44] С Новгородскими былинами XIV в. тоже связана тема паломничества. В былинах о Ваське Буслаеве усмирил молодого буяна «старчище пилигримище», в котором справедливо видят новгородского архиепископа Василия Калику. Духовный стих «Сорок калик со каликою» по именам персонажей должен бы быть отнесен к X–XI вв. (князь Владимир, Добрыня, Алеша Попович), но при ближайшем рассмотрении он, оказывается, отражает ситуацию XIV в. со знаменитыми ушкуйными походами новгородской вольницы, во время которых ушкуйники «убили много буйных головушек напрасно, ведь, а пролили крови да горючией…». Паломничество к святым местам было средством искупления грехов. Использование составителями духовных стихов старых былинных приемов объясняется тем, что именно в то время и именно в Новгородчине происходит циклизация старых былин X–XII вв. с единым всеобъемлющим центральным героем Владимиром «стольно Киевским» на все три столетия. Васенька Буслаев, как и герои сказа о сорока каликах, тоже стал каликою («Смолоду бито много, граблено, под старость надо душа спасти») и на корабле поплыл в Иерусалим-град прямо от Ильмень-озера и доплыл до Иерусалима, где и бросил якоря. Здесь новгородский богатырь замаливает грехи за себя и «про удалых добрых молодцев». Гибнет Василий на «горе Сорочинской» близ моря Каспийского. Это «Сары-тин» — Царицын на Волге, около которого под Астраханью был разбит большой отряд ушкуйников (2 000 чел.) в 1375 г.[45] Прямая, объявленная во всеуслышание цель паломничества, разумеется не простая туристическая любознательность, а осмотр библейских и евангельских мест и стремление получить от главных общехристианских святынь или исцеление от недугов, или отпущение грехов. Безымянный паломник, побывавший в Царьграде в 1321–1329 гг., описывая свой долгий путь по многочисленным святыням города, отмечает много случаев чудесного исцеления, но только четыре раза он отмечает отпущение грехов: в Софийском соборе у доски от Ноева ковчега в день всеобщей исповеди и причастия«… в великый четверток… бывает сход велик крестьян [христиан] со всех сторон; … Велико исцеление бывает больным. И приходящим бывает прощение грехов и от бед избавление»[46].Такова же общедоступность и других святынь, дающих отпущение грехов.

В Манганском монастыре, «аще кто приидет убогыи человек на поклонение страстем господним… и целует в распятие и в ларец [со „страстями“] — и велико прощение бывает».Дает отпущение грехов и икона св. Спаса в Перивлептском монастыре; передается древняя легенда:

«Рече святый Спас Маврикию царю: „Согрешил еси — покайся!“ — Император покаялся иконе»[47].

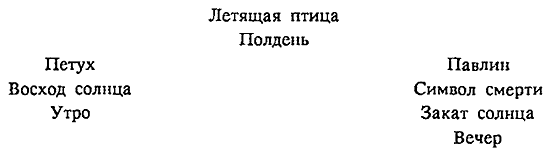

Рис. 6. Каменные иконки новгородских «калик перехожих» с изображением гроба господня в Иерусалиме. XIV в. На одной из иконок (правый рисунок) есть надпись, говорящая о таинстве причащения у иерусалимских святынь.

Во всех упоминаниях покаяния и прощения и речи нет об исповеди, о покаянии какому-либо духовному лицу; грехи прощает сама святыня как посредница между Спасом и кающимся. Путешественник отметил массовость и доступность подобной формы отпущения грехов: «сход велик» христиан, «аще кто придет…» в обязательный срок исповеди, в четверг страстной недели. Вдали от своих приходских контролеров, в толпе сошедшихся со всех концов христианского мира разноязыких пилигримов автор этого хождения 1320-х гг. наблюдал в действии ту тайную (вероятно, безмолвную) исповедь, которая стала основным пунктом учения новгородско-псковских стригольников. Согласно исследованию С. Смирнова об исповеди стригольников земле, на русскую ересь повлияло то, что христиане Ближнего Востока (где было много и ортодоксов и различных сект) приносили покаяние (перед причастием) не духовнику, а той или иной святыне[48]. Усиленное внимание нашего безымянного автора «Хождения» 1321–1323 гг. к исповеди святыням полностью подтверждает правильность построения С. Смирнова. В упомянутых выше «хождениях» и былинных сказах есть деталь, связанная с таинством причащения, к которому кающиеся допускаются после исповеди. Это какая-то чаша или чара («копкарь», «пахирь» — потир, «чарочка»), связанная с русскими каликами перехожими. В отрывке новоторжской летописи под 1329 г. говорится о том, что 40 калик новгородских по возвращении из Иерусалима передали Спасскому собору в Торжке чашу. В 1329 г. Иван Калита, находясь в Торжке, выкупил «копкарь» у соборных «притворяй» — нищих[49]. А в 1349 г. паломник Стефан Новгородец записал в Константинополе рассказ о том, что когда-то в Софийском соборе был случайно обнаружен сосуд «пахирь» (потир), который русские калики признали своим, и, несмотря на возражения греков, доказали это. Сквозь путаницу летописных, фольклорных и легендарных сведений выясняется лишь одно: какой-то ценный сосуд (потир для причастия) был привезен русскими паломниками из Константинополя и достался, в конце концов, Ивану Калите, возможно в 1329 г., когда в Новгороде был и сам Иван Данилович и митрополит Феогност. Торжок в летописи не упомянут, но он лежал на пути из Москвы в Новгород. Большой интерес для нашей темы представляют «духовные стихи», которые смыкаются, как мы видели, с былинами, но по-настоящему развиваются уже в другую, послемонгольскую эпоху XIV–XVI вв., когда былины исполнялись, но не создавались вновь. Былины как героический эпос возникали на киевском юге, а духовные стихи на обширном новгородском Севере. Создателями духовных стихов могли быть представители низшего духовенства, знакомые с церковной литературой. Но во многих духовных стихах проглядывает то, что волновало стригольников, — интерес к процедуре покаяния-исповеди. Таков давно обративший на себя внимание исследователей духовный стих «Плач Земли»:

* * *

Церковная мысль молодого, новообращенного в христианство государства начала свой самостоятельный путь ярким и интересным «Словом о законе и благодати» Илариона, написанным, по всей вероятности, в 1030-е годы. Это великолепное по форме произведение создано в те годы, когда усиленно переводился (и переписывался с болгарских оригиналов) весь основной фонд христианской богослужебной и богословской литературы. К этому времени христианство пережило несколько этапов своей эволюции; противопоставляя новое учение социальных низов Ветхому завету с его культом царей и пророков, вызывая злобу и ожесточение знати, жрецов и фарисеев, миролюбивое христианство евреев, тем не менее, молчаливо признавало древнюю Библию, полностью сохранив верховного библейского бога и ряд пророков. Христианство осложнило монотеистическое представление о едином боге введением понятия «троицы», что вызвало долгие, многовековые недоумения и споры богословов, неоднозначно понимавших эти, не слишком удачно придуманное, триединство древнего творца Вселенной, его сына, родившегося от простой девушки через 5508 лет после сотворения мира, и «святого духа», эманации божественной силы, исходящей, по мнению одних, только от бога-демиурга, а по мнению других, и от отца и от его сына; самостоятельности у святого духа нет и не должно быть. Евангельские тексты плохо помогают решению вопроса о неразделимости отца и сына, Ягве (Иеговы) и Иисуса Христа. Приведу несколько примеров:Евангелие от Марка …О дне же том [о дне «страшного суда»] или часе никто не знает — ни ангелы небесные, ни Сын, но только Отец.Равноправие, единосущность двух основных членов троицы здесь нарушены.(13–32)

Евангелие от Иоанна Сын ничего не может творить сам от себя, если не увидит Отца творящего: ибо что творит он [отец], то и сын творит также(5-19)