Чикита [Антонио Орландо Родригес] (fb2) читать онлайн

[Настройки текста] [Cбросить фильтры]

[Оглавление]

Антонио Орландо Родригес

ЧИКИТА

Антонио Орландо Родригес

ЧИКИТА

Посвящается Серхио

Преамбула

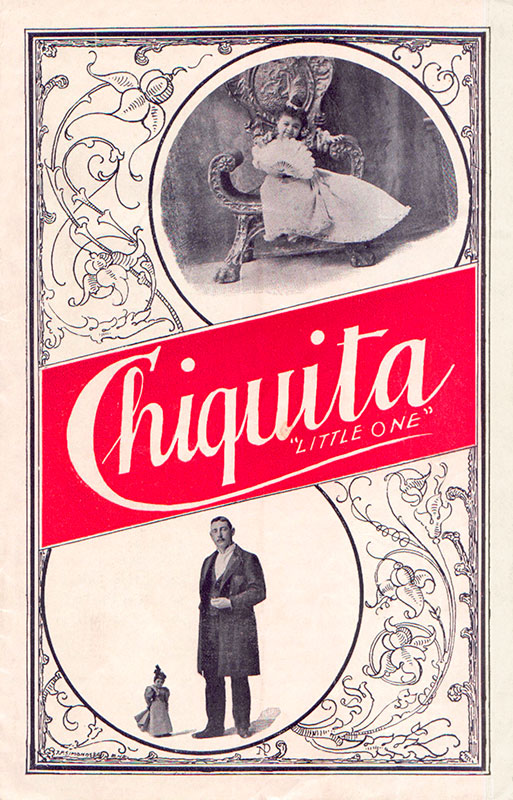

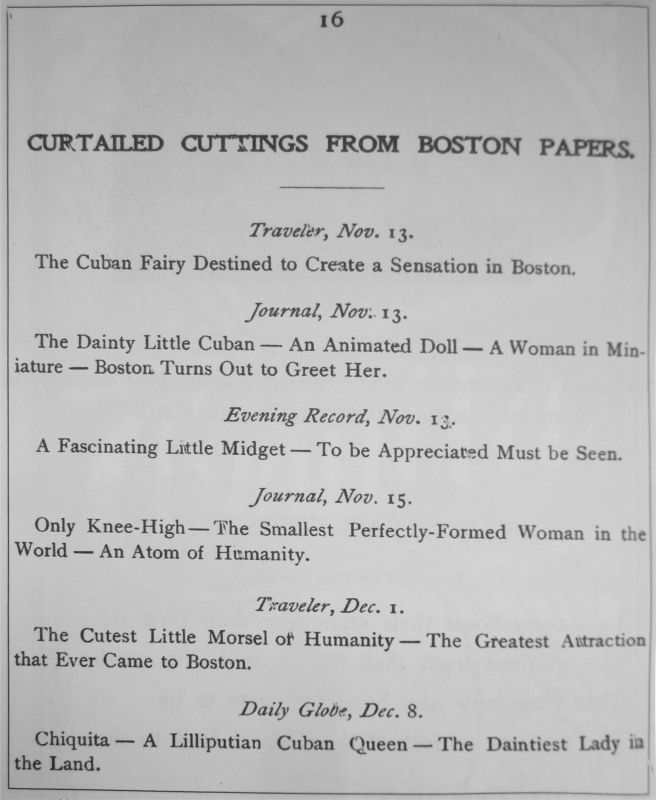

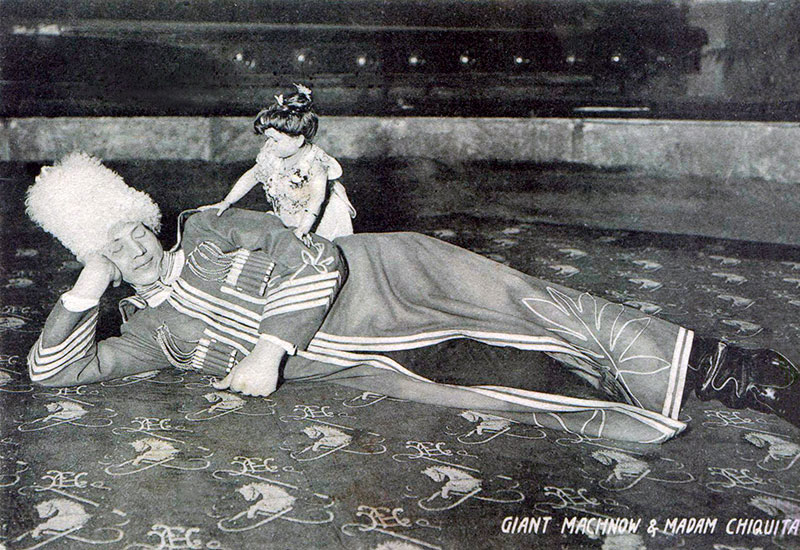

Чикита и вправду жила на белом свете, и эта книга — о ее жизни. Жизни столь же необычайной и удивительной, как она сама. Чикита родилась в начале одной войны и умерла в конце другой. И всю свою жизнь она вела войну против мира, который вознамерился считать ее «ошибкой природы».Впервые я услышал о ней в Гаване в 1990 году. Один сеньор лет восьмидесяти с гаком, бывший корректор в журнале «Боэмия», распродавал свою библиотеку, и я отправился к нему в надежде раздобыть что-нибудь неожиданное. Но сколько бы я ни шарил по полкам Кандидо Оласабаля — так звали старика, — ничто не привлекало моего внимания. Словоохотливый Кандидо рассказал, что через пару дней переберется в дом престарелых «Сантовения». — Ты ведь писатель? — вдруг спросил он и, услышав ответ, утянул меня в спальню и распахнул шкаф. — Вот это тебе может быть интересно. Вытащил две картонные коробки и поставил на кровать. — Было три, да самую большую я потерял в пятьдесят втором. Во время урагана Фокс у меня в Матансасе затопило дом[1],— пояснил он. Коробки оказались набиты пожелтевшими бумагами, к которым уже начала подбираться моль. — Это жизнеописание кубинской артистки по имени Чикита, — продолжал старик. — Хотел увезти в приют, но, по здравом размышлении, лучше от них избавиться. Он порылся и нашел портрет Чикиты. Показал мне и в ответ на мое удивление озорно рассмеялся. — Да, она была лилипутка. Ее называли Живой Куклой и Мельчайшим Атомом Человечества. И еще Кубинской Бомбой, но это прозвище она терпеть не могла. Я с ней познакомился тыщу лет назад, она была уже на пенсии. И всегда хотел написать о ней книгу. Нечестно, что на Кубе про такую знаменитость никто ничего не знает. Но все откладывал, а теперь уже поздно. Может, ты напишешь. Дома я убрал коробки в шкаф и собирался просмотреть бумаги, когда найдется время, но тут случилась срочная работа, и я неделю не мог до них добраться. Однажды вечером все же решился приступить. Всю ночь читал и давил личинок моли. Каждая глава жизнеописания Чикиты была сшита в отдельную тетрадочку, и нескольких явно не хватало, особенно после середины. На рассвете я кинулся в «Сантовению». К счастью, Кандидо Оласабаль еще не вздумал отдать концы. — Мне нужно узнать, о чем пропавшие главы, — выпалил я, не поздоровавшись. — Помогите мне заполнить пробелы! Кандидо согласился, и мы целый месяц работали с ним по вторникам и четвергам. Я вслух читал мемуары, чтобы освежить его память, а потом он пытался кратко пересказать на мой диктофон содержание тех страниц, что унес ураган Фокс. Вернее, не так уж кратко — Кандидо был не дурак поговорить и иногда сбивался с основной линии. Благодаря его недюжинной памяти недостающие главы удалось восстановить. Я понимал, что Кандидо не всегда полагался на факты и, когда не мог чего-то вспомнить, фантазировал, но другими источниками я не располагал, и приходилось довольствоваться этим. Вскоре после окончания наших трудов меня послали на литературный конгресс в Москву. По возвращении я пошел в «Сантовению» отнести Кандидо в подарок портативный радиоприемник. Он не грелся на солнце у входа, как обычно, а лежал в постели, бледный и исхудавший, и дышал с трудом. Но охота поболтать его не покидала. «Мне на моем веку побриться три раза осталось», — лукаво заметил он на прощание. Перед уходом я справился у врача, болеет ли Кандидо чем-то серьезным. «Годами, — ответила она. — А от этого лекарств не бывает». Когда я вернулся через пару недель, она же объявила мне о его кончине. Я хотел как можно скорее написать роман про Чикиту. Но, как говорится, человек предполагает, а Бог располагает. В апреле 1991 года мне удалось уехать с Кубы, и жизнь завертелась. Сначала я попал в Коста-Рику, оттуда — в Колумбию, и только десять лет спустя, приземлившись в Майами, смог за него взяться. Дело было так: моя подруга Нанси Гарсиа прислала мне фото лилипутки, в которой я узнал Чикиту. Я тут же позвонил в Гавану и спросил у мамы, сохранились ли коробки и кассеты с записями рассказов Оласабаля. «Лежат, где ты их оставил», — ответила она. Мама как раз собиралась навестить меня в Майами и заодно привезла все материалы. Перечитав старые бумаги и услышав голос Кандидо, я уверился, что настала пора писать историю Чикиты. Первым делом я стал разыскивать следы ее пребывания в Соединенных Штатах: во многих газетах нашлись заметки и объявления о выступлениях. Я также побывал в некоторых городах, где она жила и работала. Интернет-аукционы позволили мне пополнить коллекцию новыми документами и фотографиями. Только вот фильма, в котором Чикита снялась в 1903 году, я не смог достать. Если кто знает, где можно его увидеть, буду благодарен за сведения. Так вот, я было думал, что готов сесть и написать роман, но на деле не мог продвинуться дальше, чем на пару строк. Не понимал, что со мной, заподозрил творческий кризис и даже впал в депрессию. Но однажды, перебирая изъеденные молью листы в коробках Оласабаля, я сообразил: самонадеянно с моей стороны пытаться переписать историю, рассказанную одним из персонажей. Почему это я думаю, что у меня получится лучше? Тогда я решил отказаться от роли автора и действовать более скромно, исподволь. Как можно точнее передать воспоминания Кандидо, написать несколько примечаний во избежание неточностей или чтобы пролить свет на определенные подробности, а потом снабдить все преамбулой, из которой читателю становилось бы известно происхождение книги.

Да, Чикита и вправду жила на белом свете, и эта книга — о ее жизни. Я не могу утверждать, что все изложенное — чистая правда. Некоторые персонажи и события так своеобычны и причудливы, что переходят грань абсурда. Другие принадлежат сверхъестественным сферам. По возможности я старался выверять данные и отделять зерна от плевел. Следует добавить, что, к моему изумлению, многое на первый взгляд невероятное оказалось вполне реальным.

Кандидо Оласабаль рассказывает, как познакомился с Чикитой

Для начала запомни три вещи. Во-первых, Чикита любила приврать. Если б я верил всем ее россказням, с ума бы спрыгнул. Мастерица была мешать правду с выдумкой и приправлять по своему вкусу. Во-вторых, как всякий порядочный Стрелец с асцендентом в Козероге, она была жутко упрямая. Знает, что не права — а ни за что не сдастся. Чтобы она сказала: «Я ошиблась»? И думать забудьте! Еще и властная. Если когда и вела себя тише воды — хотя сомневаюсь, — то не на моей памяти. Чикита, с которой я познакомился, была не подарок, отличалась высокомерием и любила командовать. Когда ей перечили, рвала и метала. Может, в глубине души она страдала из-за своей внешности, но при мне ничем себя не выдавала. В-третьих, таких распутниц свет не видывал. Судя по личику на фотографиях, она была тише воды, ниже травы, а на деле кокетничала напропалую и вечно норовила всех кругом соблазнить, взять в полон своими чарами. Просто удовольствие от этого получала. Тебе, верно, трудно представить, но было в ней этакое нечто, от чего мужики с ума сходили. Да и некоторые бабы тоже. Я вдоволь наслушался рассказов о ее похождениях и теперь знаю, что в мире куда больше извращенцев, чем принято считать. В 1930 году мне исполнилось двадцать три, и я мог печатать на машинке пятьдесят слов в минуту. Я был худой и довольно симпатичный, да и, не поверишь, с пышной шевелюрой. Два года назад я приехал в Тампу работать на дядюшку, который там поселился еще до моего рождения. Мама написала ему, что мы в Матансасе совсем загибаемся с голодухи, и рассказала про меня: я, мол, юноша с устремлениями, научился управляться с пишущей машинкой и имею склонность к сочинению виршей. Письмо, надо думать, вышло трогательное, потому что дядюшка оплатил мне билет, и я отправился помогать ему в бизнесе — был у него пансион неподалеку от табачных фабрик в Ибор-Сити. Днями напролет я жарил рыбу, но, стоило дядюшке отвернуться, все бросал и принимался писать стихи и читать. У меня набралась целая тетрадка стихов. Отвратительных, помнится, хотя пара сонетов, может, была не так уж плоха. Со мной работал один негр с Багам, рыбу чистил как зверь. Мы целыми днями куковали в кухне и развлекались тем, что я учил его испанскому, а он меня — английскому. Каждый раз, как он пробовал ответить клиентам — а клиенты все как один были кубинцы, — я думал: «Если у меня такой же английский, как у него испанский, мне крышка». В один прекрасный день я сжег рыбу, пока размышлял над рифмой, и дядюшка со скандалом вышиб меня с работы. Я возрадовался. Не для того я оставил мать одну в Матансасе, чтобы тухнуть в какой-то кафешке. Надо чего-то добиваться. Идти к процветанию. А так у меня даже подружки нет из-за рыбного духа. Попробовал работать крутильщиком, но сигары у меня выходили горбатые, и на второй день меня уволили. Я бы с удовольствием стал чтецом на фабрике, читал бы работникам вслух «Преступление и наказание» или «Отверженных», а мне бы за это платили, но куда там, такая работа на улице не валяется. Тогда кто-то нашептал мне, что в Бруклине какие-то выходцы из Матансаса печатают газету на испанском, и я, как полный кретин, ринулся туда, полагая, что за способности к машинописи меня возьмут. На месте я узнал, что газета закрылась год назад, а найти работу в Нью-Йорке труднее, чем сорвать куш в лотерею. Пока я жарил рыбу, экономика Штатов совсем загнулась, а я ни сном ни духом. В одном пансионе я снял комнату с двумя итальянцами. Как же они храпели, сволочи! Днем мы бродили туда-сюда с прорвой других безработных и хлебали бесплатный суп, который раздавали на улице. Потом эти времена назвали Великой депрессией, но в начале они никак не назывались. Когда сбережения иссякли, я переехал на скамейку в парк. Итальянцы вскоре ко мне присоединились. Чтобы было не так зябко, мы мяли газеты и оборачивались ими под одеждой. Однажды ночью итальянцы задумали стянуть мою стихотворную тетрадь, чтобы вырвать страницы и ими греться. Пришлось отбиваться — на том наша дружба и закончилась. Осень шла к концу, в любую минуту могли наступить холода. И где мне тогда было ночевать? До сих пор получалось выживать, не воруя, но, если бы дела так шли и дальше, — пришлось бы. И тут, словно Господь Бог решил напомнить, что Он есть, случилось нечто неожиданное. Я обшаривал урну в поисках газет и — к чему скрывать? — какого-никакого пропитания и наткнулся на следующее объявление:Глава I

Эспиридиона Сенда появляется на свет. Молоко Нефертити. Заполошные крестины. Предостережение из потустороннего мира. Визит в Матансас великого князя Алексея Романова. Поездка в долину Юмури. Амулет. Странные письмена. Билокация горбуна. Братья и сестры Чикиты.В двенадцатый день рождения старшей дочери доктор Игнасио Сенда позвал ее к себе в кабинет, велел прислониться спиной к стене, где висел его диплом Льежского университета, и измерил дочкин рост. — Двадцать шесть дюймов, — тихо пробормотал он. Точно как в прошлом году. И в позапрошлом. При девочке деликатно старались не обсуждать вопросы роста, но она знала, что надежду на ее рывок вверх потеряли в семье все, кроме отца. — Зато я и не уменьшилась, — пошутила Чикита, желая развеять мрачность, и ласково обняла отца за коленки. Ее вовсе не волновало, сколько в ней дюймов. Недостаток роста с лихвой восполнялся избытком ума. Чикита давно смирилась с тем, что она карлица. — Не смей так говорить! — бранилась Сирения дель Кастильо, ее мать, всякий раз, слыша это слово. — Ты не карлица, ты лилипутка. Но Чикита не улавливала разницы. — Карлики — неуклюжие уродцы, — с упреком поясняла Сирения, не переставая орудовать вязальными спицами. — А у тебя гармоничная, грациозная фигурка. Ты само совершенство. «Совершенство среди карликов. Совершенная карлица», — хотела было ответить Чикита. Но к чему? Эспиридиона Сенда дель Кастильо родилась в семь часов утра 14 декабря 1869 года в городе Сан-Карлос-и-Сан-Северино-де-Матансас, на северном побережье острова Куба. Дон Игнасио не взялся принимать роды у супруги, боясь, как бы ему не изменило обычное хладнокровие, и попросил об услуге коллегу, Педро Картайю, которому полностью доверял. Будто обыкновенный муж, а вовсе не один из самых уважаемых врачей провинции, он ждал в кабинете, прихлебывая виски и шагая из угла в угол, пока женины стоны разом не прекратились и не послышался слабый плач. Он бросился к дверям спальни, но на пороге стал как вкопанный, не смея войти. Впрочем, долго оставаться на месте не пришлось: через пару минут появился доктор Картайя. — Всё в порядке? — выпалил дон Игнасио. — Всё на месте? — с напором продолжал он, поскольку до смерти боялся, как бы у ребенка не случилось какого уродства. — Успокойся, дружище, — отвечал Картайя. — Прекрасная здоровая девочка. Только вот… маловата, — осторожно добавил он. «Маловата» — сказано по доброте душевной. Мгновение спустя Игнасио Сенда, сглотнув комок в горле, уверился, что девчушка очень маленькая. Даже слишком. Он в жизни не видал таких крохотных новорожденных. В остальном же — весьма ладненький младенец, ничего лишнего и всё на месте. Дон Игнасио, стараясь не выдать замешательства, поцеловал в лоб Сирению, которая качала уже вымытую и спеленатую дочку, и объявил, что беспокоиться не о чем. — Должный уход, хорошее питание — и вырастет как миленькая! — сказал он. Взять хотя бы его самого, такого высокого и крепкого, — а ведь родился чахлым недоноском. Жена хотела было возразить: их доченька — никакой не недоносок; все положенные девять месяцев провела в утробе. Как ей удалось совсем не вырасти?! Но бедная Сирения так утомилась, что предпочла молча кивнуть, закрыть глаза и погрузиться в животворный сон[2]. Донья Лола, мать Сирении, выбирала имена всем своим детям и большинству внуков по святцам и потребовала, чтобы девочку назвали Эспиридионой в честь святого Спиридона, кипрского епископа-чудотворца. Игнасио предпочел бы имя попроще, покороче и чтобы легко запоминалось, к примеру Ана или Роса, но спорить с тещей не захотел, и та настояла на своем. Чикита всю жизнь терпеть не могла свое имя, вычурное и неуместное, и пользовалась им лишь в случае крайней необходимости. К счастью, почти все скоро позабыли, что она приходится тезкой святому киприоту, и звали ее попросту Чикитой, то бишь Крошкой. Этот обычай завела ее мать с тех пор, как впервые взяла ее на руки — «моя крошка-крохотулечка», — и всем ласковое и ладное прозвище тут же пришлось по нраву. Только донья Лола назло остальным величала внучку Эспиридионой всякий раз, как являлась в гости, — а являлась она ежедневно утром, днем и вечером, поскольку жила поблизости; она обожала совать нос в чужие дела и переиначивать приказания, которые дочь давала рабам из домашней прислуги.

Супруга доктора Сенды всего неделю кормила дочь грудью; молоко пропало из-за ужасающего известия: испанские колониальные власти пронюхали, что ее родственник по имени Тельо Ламар у себя в поместье отливает пули, и после молниеносного суда расстреляли несчастного у стены старинного кладбища Сан-Хуан-де-Дьос. Куба вот уже больше года воевала за независимость. Пока повстанцы сражались в глуши, в городах испанские войска и целые батальоны местных добровольцев держали народ в страхе. Всякий осмеливавшийся высказаться за сепаратистов рисковал угодить за решетку и потерять все имущество, быть высланным на остров Фернандо-По в далекой Африке или казненным, как бедолага Тельо. По всей стране людей обирали и расстреливали; Матансас же оставался едва ли не последним уголком относительного спокойствия. Революционеров и тут было в избытке, но власти железной рукой в зародыше душили всякую попытку заговора. Словом, супругам Сенда пришлось нанять кормилицу-негритянку, известную на весь город. Ее густого молока хватало многим малышам, и росли они от него как на дрожжах. Только не подумайте, будто Чикита была одной из тех капризуль, что воротят нос от предложенной груди. Совсем наоборот: она, словно теленок, присасывалась к темному соску и с аппетитом обедала. За три недели она округлилась и прямо-таки полыхала здоровьем, но все же оставалась сущей малявкой, головастиком, то и дело норовившим выскользнуть из рук. Однажды утром кормилица, занятая своими обязанностями, неосмотрительно произнесла вслух то, о чем вся прислуга думала и помалкивала: «Сдается мне, ангелочек-то у нас — карлица». На беду, мать Сирении услышала ее и в два счета выставила из дому, обругав сперва грязной болтливой черномазой. Случилось так, что как раз в это время доктор Сенда принимал одного почтенного горожанина, подхватившего в борделе мадам Арманд нечто венерическое. И врач, и пациент прекрасно слышали брань доньи Лолы и напрасные оправдания служанки, и последний, желая помочь своему спасителю, рассказал, что у него в имении, в местечке Альтурас-де-Симпсон, живет замечательная одноглазая старая верблюдица. Ее молоко, каковое некоторые почитают чудодейственным, избавило от голодной смерти не одного слабого здоровьем младенца. — Верблюдица у нас в Матансасе? — удивился доктор Сенда. — Совершенно верно, — подтвердила жертва мадам Арманд. Несколько лет назад его дядюшке втемяшилось привезти из Сахары верблюдов в качестве вьючной скотины. Он заказал целую дюжину и пытался приспособить их для работы на сахарных плантациях. Вскоре стало ясно, что план потерпел полный крах. Несмотря на баснословную сухо- и жароустойчивость, верблюды оказались совершенно непригодны для тропиков. Красная почва и буйная растительность словно бы притупляли их чувства; они спотыкались на каждом шагу и стонали, тоскуя по родным барханам, и только двое — Аменофис и Нефертити — выжили. — Дядюшка вконец извелся от этих нервических жвачных тварей. Продал самца в цирк, а самку подарил мне. И я вам ее с радостью одолжу, — объявил больной. Предложение было немедленно принято. В тот же вечер Нефертити сдержанно проплыла по всем улицам города на радость и удивление толпе и поселилась во дворе у семейства Сенда. Чиките новое питание пришлось по вкусу, и следующие несколько месяцев она жадно припадала к щедрым рожкам, на которые домашние возлагали большие надежды. Предполагаемые волшебные свойства верблюжьего молока, однако, остались под вопросом, поскольку росту в девочке не прибавилось. Не помогли и пюре из маниока, маланги и батата, на которых старая рабыня Минга вырастила Сирению, и дорогущие снадобья, доставляемые по заказу доктора Сенды из Европы. Эспиридиона росла вызывающе медленно, с какой-то оскорбительной неохотой. Когда ей исполнилось полгода, падре Сирило окрестил ее прямо в родительском доме. Крестными выбрали доктора Картайю и кузину Сирении Канделарию, которую все звали Канделой. Чикита, пребывавшая на руках у крестной, самым неподобающим образом описалась, когда ее окропляли святой водой. Присутствующие сделали вид, будто ничего не заметили, но после церемонии вдоволь посмеялись. Падре Сирило признался, что таких проделок за крещаемыми не припоминал. Вполне возможно, это обильное дерзкое излияние в самую неподходящую минуту означало, что девчушке предстоит всю жизнь совершать нечто необычайное. — Ах, она же просто куколка! — восклицали подруги Сирении и выхватывали малышку друг у друга. Каждой хотелось держать ее на руках, тискать и восхищаться ее черными глазками и волосами. Но, стоило Сирении отойти, они принимались многозначительно приподнимать брови и обмениваться недоуменными взглядами. Девочка, конечно, красавица, но уж больно мелковата. Все приготовленные заранее одежки оказались ей велики, и пришлось заново нашить крошечных пеленок, распашонок и платьиц. Это ведь ненормально. Бедняжка Сирения. Тяжкий крест ей достался. Супругам Сенда тяжело было побороть боль и негодование от того, что они произвели на свет столь странное существо. Они обожали Чикиту и все же не могли принять ее такой, какая она была. Их яростная любовь к дочери не знала границ, и неизвестно, как прихотливо мешались в этом чувстве нежность, жалость и угрызения совести. Они выносили Чикиту на улицу лишь по крайней необходимости, чтобы избежать любопытства и насмешек злокозненных горожан, и обижались, если родственники и друзья окидывали их чадо сочувственным взглядом. Сирения часами сидела в церкви и молилась всем святым чудотворцам подряд, а Игнасио строчил письма лучшим европейским докторам в надежде, что те посоветуют лекарство для роста мышц и костей или хотя бы разъяснят болезнь Чикиты. Добился он лишь новой порции соли на свои раны: одно светило соизволило ответить, что вероятность породить такого ребенка равняется вероятности найти пресловутую иголку в стоге сена, но не пояснило, почему именно им досталась эта иголка. Сенда были молоды, здоровы, и в их семьях не встречалось случаев карликовости. Кто же виноват в случившемся? Может, это кара Господня? Расплата за неведомый грех? Падре Сирило поспешил разубедить несчастных родителей: ни в коем случае нельзя полагать, будто их постигло наказание. По его мнению, рост Чикиты являл собой посланное Всевышним испытание веры и силы духа Игнасио и Сирении. Последняя, однако, так отчаялась, что однажды упросила Мингу сходить с ней к колдунье-майомбере, которую тайком посещали многие дамы в Матансасе. Укрывшись от любопытных глаз под мантильями, они отправились в хижину на берегу реки Канимар, где жила Нья Фелисита Семь Молний. Хозяйка и рабыня молча смотрели, как негритянка плещет ромом на дно котелка. Трехногий железный котелок был ее нгангой, инструментом колдовства. Внутри лежали: земля кладбищенская и с перекрестка дорог, человеческий череп, веточки с разных деревьев и косточки всякого мелкого зверья. Это было вместилище духов, сверхъестественного, жилище Мертвеца. Некоторые майомберы заставляли покойников творить дурное. Но только не она, подчеркнула Нья Фелисита: она — майомбера-христианка и печется лишь о благе людском. Начертав странную фигуру на полу, колдунья забубнила:

29 ноября 1871 года четвертый сын русского императора Александра II с официальным визитом прибыл в Нью-Йорк на борту фрегата «Светлана». В течение трех месяцев и трех дней великий князь Алексей Романов со свитой путешествовали по Соединенным Штатам. Свита состояла из одного адмирала, двух князей и уродливого горбатого карлика по имени Аркадий Аркадьевич Драгулеску, который некогда был наставником двадцатилетнего Алексея, а нынче сопровождал его в качестве секретаря. В Вашингтоне их принял президент Грант. Отношения американцев с Российской империей развивались в ту пору самым прекрасным образом, поскольку несколько лет назад император согласился уступить Штатам Аляску за пять миллионов долларов[3]. «Юный викинг» — так прихотливо окрестила пресса великого князя — побывал везде, от золотых и медных приисков до фабрик свиных консервов, и повсюду его принимали с воодушевлением. В конце путешествия Алексей отправился в Пенсаколу, штат Флорида, где вновь взошел на борт «Светланы». Однако судно не устремилось к родным берегам, а взяло курс на Кубу. Неизвестно, чем приглянулся русским самый крупный из Антильских островов, где испанцы и креолы вели кровопролитную войну, конца-краю которой не было видно. Великий князь не удовольствовался одной Гаваной и пожелал посетить также Матансас, «Кубинские Афины». Там его ожидал самый теплый прием. Бригадир Луис Андриани, губернатор провинции, встречал гостя на вокзале. Торжественная процессия в сопровождении оркестра потянулась по главным улицам под грохот военного салюта. Горожане бросали цветы под колеса кареты. — Неужели на Кубе и вправду идет война? — переспросил Алексей, очарованный устроенным праздником. — Кто бы мог подумать! Губернатор Андриани с гордостью показал гостям Дворец Правительства, но после под предлогом неотложных военных дел передал их в руки своего секретаря и мэра. Те, в свою очередь, продемонстрировали княжеской делегации газовую фабрику, недавно запущенный водопровод, доставлявший воду из ключей Бельо в бедные кварталы, и строящиеся мосты через реки Сан-Хуан и Юмури, каковые пересекают весь центр Матансаса. Перед замком Сан-Северино, некогда военной крепостью, а ныне тюрьмой, они проехали, но внутрь решили гостей не заводить — как знать, не наткнешься ли некстати на расстрел. Гостеприимные хозяева немало смущались, потому что пара-тройка хулиганов из толпы ухитрилась выкрикнуть нечто обидное карлику, который едва поспевал за широкой поступью великого князя и вынужден был передвигаться вприпрыжку. Экскурсия завершилась на живописном холме Бельямар. Оттуда открывался вид на нескончаемую суматоху порта: снующие торговые суда под разными флагами, пассажирские и почтовые пароходики, рыбачьи лодки и буксиры. Грузчики втаскивали в трюмы ящики с сахаром, сигарами, табачным листом, бочонки рома, меда и воска. «Наша бухта больше Гаванской», — похвастался мэр, но тут же признал, что порт Матансаса уступает столичному в безопасности, поскольку открыт всем ветрам, да и неприятелю. И долго развлекал гостей историями о временах, когда Фрэнсис Дрейк и другие пираты грабили Матансас, запасаясь продовольствием и дровами. Вечером состоялся бал. Десятки элегантных барышень и дам стеклись в здание Лицея, готовые доказать, что здешние обитательницы не зря славятся красотой. Царевич поразил всех статью и ростом. «Как жаль, что такому красавцу не унаследовать российский трон по смерти Александра Второго», — прошептала Сирения кузине Канделе. И всего-то потому, что он не старший сын! Что касается Драгулеску, то он на балу не объявился, так что не присутствовавшие на утреннем параде остались с носом и не смогли воочию убедиться в странных манерах и внешности княжьего секретаря. Алексей отличался не только красотой, но и добрым нравом и разговорчивостью. Довольно долго он по-французски — так что Сирения прекрасно все понимала — рассказывал о поездке по Соединенным Штатам. Более всего ему пришлись по душе равнины Небраски, где он несколько дней охотился в компании Буффало Билла и генералов Шеридана и Кастера. Как чудно скакать во весь опор вслед за стадом бизонов! Поначалу он не мог поразить добычу, но, когда Буффало Билл поделился с ним секретом, все изменилось. А секрет был такой: спускать курок следует, когда ваш конь поравняется с бизоном, которого вы приметили. Кроме того, князь удостоился приема у Полосатого Хвоста, вождя индейцев сиу, знаменитого доблестью в сражениях с бледнолицыми. В благодарность за подаренные русскими сахар, кофе, муку и табак Полосатый Хвост выкурил с Алексеем трубку мира и велел своим воинам сплясать в его честь танец войны. К восторгу собравшихся на балу великий князь, нимало не стесняясь, изобразил некоторые па пляски свирепых сиу. И признался, что чуть было не сорвал поцелуй с уст одной индианки, но, к счастью, Буффало Билл успел предупредить, что это дочь самого вождя. — А поцеловал бы — пришлось жениться. И сейчас моя супруга щеголяла бы здесь мокасинами и перьями на голове, — пошутил князь. Девушки увивались вокруг почетного гостя в надежде быть приглашенными на танец. По слухам, молодой человек был влюблен в крестницу прусского короля и другими женщинами не увлекался. Возможно, именно поэтому, открыв бал в паре с толстой и неуклюжей супругой бригадира Андриани, он весьма придирчиво отнесся к выбору следующих партнерш. Первой оказалась Сирения, что вызвало всеобщее удивление. Великий князь направился в угол, где пребывало семейство Сенда, и, по-военному щелкнув каблуками, просил доктора о чести станцевать с его дражайшей половиной. Игнасио, которому польстило, что его жена затмила такое множество прелестниц, не заставил себя упрашивать, а Сирения вдруг почувствовала, как ноги у нее становятся мягкими, словно масло. Несколько минут Алексей мурлыкал о каких-то пустяках, пока она, не в силах прийти в себя, могла лишь улыбаться в ответ. И вдруг он спросил, есть ли у них дети. — Oui[4],— прошептала Сирения и собиралась было рассказать о Чиките, но царевич прервал ее. — Ни слова больше! Позвольте мне угадать, — сказал он и будто бы пришел в величайшее сосредоточение. — Кажется, это девочка? — Она удивленно кивнула. — Прекрасная девочка, ей два года два месяца одна неделя и один день от роду, и она очень, очень маленькая? — Сирения нервно рассмеялась и спросила, как он с такой точностью определил возраст Чикиты. — Все русские немного волшебники, сеньора, — отвечал князь и повел рассказ о ясновидческом даре своей прабабки Екатерины Великой, которая подчас вгоняла в краску придворных дам, во всеуслышание угадывая, что каждой снилось накануне. Музыка умолкла. Князь подвел Сирению к мужу, отдал честь и более не взглянул на них во весь вечер. Когда Кандела поинтересовалась, о чем кузина говорила с царевичем, Сирения солгала: «О сибирских снегах и медведях». Кандела надеялась на более романтичные темы и осталась разочарована. После полуночи Сенда собрались уходить. Секретарь губернатора преградил им путь и сказал, что завтра великий князь совершит загородную прогулку. Для пущей приятности бригадир Андриани решил пригласить несколько супружеских пар из высшего общества Матансаса. Не соблаговолят ли доктор Сенда с супругой, столь безупречно владеющие французским, присоединиться?

Участники прогулки собрались на Гербовой площади, у мраморной статуи Фердинанда VII, и ровно в девять утра бригадир Андриани дал знак к началу. Вереница экипажей, первый из которых был отделан серебром и мог похвастаться винно-красными бархатными сиденьями; на них восседали великий князь и губернатор, двинулась к Ла-Кумбре, горе в трех милях от города. С ее вершины гости могли полюбоваться главной гордостью Матансаса: долиной Юмури. Сирения втайне надеялась хоть одним глазком глянуть на секретаря-карлика, но напрасно — он так ине появился. Их сопровождал кавалерийский отряд. «Во избежание неприятных сюрпризов», — пояснил Андриани. — Из чего я заключаю: первое впечатление обманчиво, и на Кубе все-таки идет война, — иронично заметил Алексей Романов. — Это ненадолго, — отвечал губернатор и предположил, что повстанцы продержатся еще пару месяцев, не больше. По бульвару Санта-Кристина кавалькада въехала в квартал Версаль, самый модный и богатый в Матансасе. Оценив сосновые аллеи, здание казарм, лечебницу «Ла-Космополита» и элегантные усадьбы знатнейших семейств города, гости и сопровождающие начали подъем на гору Ла-Кумбре. Сначала они добрались до Нижней вершины, а оттуда направились к поместью Маи на Верхней вершине. Последняя часть пути пролегала по неровной каменистой дороге, и им пришлось вытерпеть немалую тряску, чтобы попасть на смотровую площадку. Высыпав из экипажей, они обнаружили, что их обогнали. На валуне сидел и сосредоточенно обозревал долину низкорослый кабальеро. «Вот он, карлик», — сказала себе Сирения, жадно рассматривая его. Лоб покрывала тонкая сетка морщин, бесцветные волосы спадали до плеч, а элегантный сюртук не мог скрыть горба. — Видимо, дражайший Аркадий Аркадьевич поднялся спозаранку, чтобы в одиночестве наблюдать здесь рассвет, — сказал великий князь и тут же представил всем своего бывшего наставника. По сердечным похвалам собравшиеся поняли, что князь испытывает огромное восхищение перед Драгулеску. — Это самый мудрый человек из всех, кого я знаю, — с жаром заверил он. Сирения подумала, что карлик, может, и светило, но манеры его оставляют желать лучшего: он лишь неохотно привстал и холодно поприветствовал прибывших легким поклоном. Потом снова уселся на камень, нацепил монокль и перестал обращать внимание на все, кроме великолепного пейзажа. Стояло ясное утро, и с высоты прекрасно просматривалась вся роскошная долина. Она походила на естественный амфитеатр, а разнообразие зеленого привело русских в восторг. Четвертый цвет спектра переливался неожиданными оттенками: поля сахарного тростника, кукурузы, маниока и батата, кофейные плантации и банановые рощи играли нежными, сверкающими, глубокими и темными мазками зелени, явственно отличаясь друг от друга, луга, леса и верхушки королевских пальм вносили свой вклад в это разнообразие. Там и сям виднелись участки свежевспаханной земли, плуги, хижины, конюшни, коровы, пруды, мужчины, скачущие верхом или мотыжащие поле, женщины, занятые стиркой или уборкой дворов, рабы, рубящие тростник и укладывающие его в тюки, повозки, волы, сахарные заводики, множество дорог и петляющих тропок, а также выжженные и вырубленные пустыри. — Вон то ущелье известно как Теснина. — Секретарь губернатора показал на прорезавшую скалы щель, по которой струились искристые воды реки Юмури. — Там, в пещере Святого, по вечерам, бывало, являлся образ Богоматери. Мэр перебил, напомнив, что ущелье в окружающих долину холмах десять лет назад стало местом невиданного подвига. — Один американский канатоходец по имени мистер Делэйв протянул поверх Теснины веревку и перешел по ней пропасть. Мы так и не поняли — храбрец он или идиот. Секретарь губернатора, страшно недовольный вмешательством, продолжил географические пояснения: — Вершина на западе, Пуп Матансаса, служит ориентиром судам, заходящим в бухту. Похожа на спящую женщину, не правда ли? — Русские из вежливости кивнули, не находя никакого сходства. — Легенда гласит, что среди индейцев этой долины была девица, сводившая мужчин с ума красотой и кокетством. Никто больше не желал ловить рыбу, охотиться или сажать маниок: все только и делали, что волочились за любвеобильной Байгуаной, которая никому не отказывала во взаимности, покуда вождю не надоело это безобразие и он не принес индианочке в подарок волшебную рыбу. Когда она отведала рыбы, ее одолел сон, и она прилегла перед своей хижиной. А наутро превратилась в ту гору, что вы сейчас видите. Повисло молчание, и все взоры обратились к Алексею: каково его мнение о долине? Молодой князь пребывал в совершенном упоении и лишь несколько минут спустя высказался: — Не хватает разве что Адама с Евой в этом раю! — воскликнул он наконец, и все рассмеялись и захлопали такому остроумному замечанию. Полчаса они оставались на смотровой площадке и оживленно беседовали, а когда великий князь обронил, что ему будет не под силу описать отцу всю красоту этого места, Игнасио Сенда торжественно протянул ему свернутый картонный лист. — Скромный сувенир от нас с супругой. Это была гравюра, подробно изображавшая долину Юмури. Алексей пообещал повесить ее у себя в покоях и всегда помнить чудесную экскурсию. До сих пор великодушное солнце начало нещадно палить, русские обливались потом, и губернатор счел за лучшее отправиться к трехэтажному особняку дона сеньора Мануэля Маи, чтобы отобедать. Все его поддержали. Сирения заметила, как царевич отходит к скале, на которой все еще сидел его безразличный наставник, и что-то ему шепчет. Может, выговаривает за неучтивость? Драгулеску и ухом не повел, упрямо вглядываясь в долину. Не скрывая досады, Алексей развернулся и сел в карету губернатора Андриани. Экипажи тронулись. Сирения выглянула в окошко, чтобы в последний раз увидеть карлика. Тот внезапно обернулся, одарил ее загадочной улыбкой и помахал на прощание. Сбитая с толку Сирения помахала в ответ. — Какой он таинственный, этот Драгулеску, — заметила она, откидываясь на сиденье. — Ни с кем не говорил, всех откровенно обдал презрением, и теперь мы уехали, а он остался. Как он вернется в город? Игнасио не разделял ее тревог: — Так же, как приехал сюда. Наверное, верхом. — Что-то я не заметила лошади. — Это же русские, им без странностей никак, — заключил доктор, пропустив мимо ушей ее наблюдение. Сирения кивнула и снова высунулась в окошко. От вида сгорбленной фигуры Аркадия Аркадьевича на фоне ясного голубого неба ее прошиб озноб.

Дон Мануэль Маи, миллионер и племянник бывшего генерал-капитана Кубы приготовил гостям обед, достойный не только великого князя, но и самого царя. Они с супругой Исабель предпочли не взбираться на Ла-Кумбре, а остаться дома и следить за подготовкой к пиру. Когда все расселись за столом, Маи провозгласил тост за главного гостя, а тот, в свою очередь, осушил бокал за природу Матансаса, благородство здешних кабальеро и приятность «волн Юмури». После речей целая армия слуг принялась подавать на серебряных подносах разнообразные мясные и овощные деликатесы. Иностранцы воодушевленно приступили к яствам, в большинстве им незнакомым: тамали, жареные зрелые бананы, маниок с соусом мохо, окра… И все же особым успехом пользовался жареный молочный поросенок с хрустящей корочкой, приправленный чесноком и соком кислого апельсина и начиненный рисом с фасолью. Как почетному гостю Исабель Маи поднесла Алексею Романову поросячий хвостик, и великий князь — из учтивости или от чистого сердца? — объявил, что никогда не едал ничего вкуснее. После сладкого и кофе все вышли в увитый цветами дворик, под сень фруктовых деревьев размять ноги. Сирения и доктор Сенда под перголой уговаривали домашнего какаду что-нибудь сказать, когда к ним подошел великий князь и отдал честь по-военному. — Я хотел бы ответить на вашу любезность, — сказал он и извлек из кармана изящную алебастровую шкатулку. — Прошу вас, примите в дар для вашей дочери. «Дочери! Дочери!» — вдруг зашумел какаду, радостно взмахивая крыльями. Сирения нерешительно глянула на мужа, заручилась его молчаливым согласием, взяла подарок и, сгорая от любопытства, открыла. Внутри оказалась тоненькая золотая цепочка, а на ней — золотой же крошечный шарик. — Это талисман, — пояснил великий князь. — Шар означает мир, но σφαίρα также, с греческого, — бесконечность и совершенство. Если ваша девочка станет всегда носить его с собой, вселенная будет к ней благосклонна, удача от нее не отвернется, где бы она ни оказалась, и она проживет долгую счастливую жизнь. Вернувшись домой, Сирения вошла в комнату, где Чикита играла под присмотром доньи Лолы и Минги, и показала им подарок. — Я обещала великому князю, что мы никогда не будем его снимать, — сказала она, застегивая цепочку на шейке Чикиты, и веско добавила, глядя на рабыню: — Поняла, Минга? Даже во время купания. — А ну как почернеет? — возразила Минга, подозрительно оглядывая талисман. — Нет, вы только послушайте, что она несет! — возмутилась донья Лола и с напором продолжала: — Ты что думаешь, Романовы дарят всякую дешевку, дура? Это чистое золото из русских копей, а лучше этих копей в мире нет! Указание выполнялось беспрекословно. Чикита так свыклась с шариком, что начала воспринимать его как часть своего тела. Лишь много лет спустя она узнала, почему великий князь решил сделать ей такой подарок. Это был вовсе не простой амулет, а нечто гораздо большее. Но всему свое время, и до княжеского подарка дойдет история. В тот же вечер взглянуть на талисман явилась Канделария. Она-то и заметила крошечные знаки, нацарапанные на золотом шарике, сняла подвеску с крестницы и изучила при свете свечей. — Это что, буквы? — полюбопытствовала Сирения, которая плохо видела вблизи. — Скорее палочки и закорючки, — задумчиво протянула Кандела. Об открытии рассказали Игнасио, он положил шарик под микроскоп, внимательно рассмотрел и объявил: — Это иероглифы. — Но что они означают? — настаивала Кандела. Доктор пожал плечами. Он ни на йоту не верил в сверхъестественную природу талисмана, но разубедить жену не представлялось возможным. — Ну, если уж он не волшебный, то, по крайней мере, очень странный, — сказала Сирения, и на том разговор и кончился. Когда Игнасио удалился, Кандела кое-что рассказала кузине по секрету. Около полудня она прогуливалась с отцом возле театра «Эстебан». И кого же, вы думаете, она там увидела? Не кого иного, как секретаря великого князя! Под охраной двух солдат он стоял и любовался памятником Колумбу. — Не может такого быть, — возразила Сирения. — В это время месье Драгулеску находился на горе Ла-Кумбре и осматривал долину. — Я не только видела его, но и почувствовала его запах, — артачилась Кандела: когда она проходила мимо карлика, ее обдало волной как бы прокисшего лука. — Ты, верно, обозналась, — сказала Сирения. — А ну-ка, опиши его. — Безобразный, горбатый, с длинными седыми космами, — отчеканила Кандела. — При монокле и в синем сюртуке с золотыми пуговицами. — Да, это он и есть, только ты никак не могла видеть его в это время и в этом месте, — в замешательстве произнесла Сирения, не желавшая сдаваться. — Ну, так значит, или я сумасшедшая, или это было видение, — усмехнулась Кандела. — И, может, я и вправду рехнулась, но мой отец в здравом рассудке, а он его тоже видел. В общем, одной из нас явился призрак. Загадка карлика, который, подобно Франциску Ассизкому или Антонию Падуанскому, видимо, обладал даром находиться в двух местах одновременно, так и осталась без ответа. Впрочем, кузины недолго пытались ее разгадать. У них нашлись и другие поводы для сплетен. К примеру, платье, выбранное Исабель де Маи для приема царевича. На следующий день рано утром русские погрузились в особый поезд и отбыли из Матансаса. Ничто больше не удерживало их в городе мостов. Они посмотрели и сделали все, что хотели. Когда Эспиридиона Сенда выросла (точнее, когда повзрослела, потому что ростом она мало изменилась за последующие годы), она часто задавалась вопросом: осмелилась бы она на месте родителей завести еще детей? А если бы по злосчастному стечению обстоятельств им снова досталась иголка в стоге сена? Но несмотря на медицинскую ученость Игнасио, вполне способного позаботиться о предотвращении беременности, его супруга произвела на свет еще четверых. Он лично перерезал всем пуповины и приветственно шлепал по попке, а помогали ему в родах Минга и повивальная бабка. Румальдо родился, когда Чиките сравнялось два года и семь месяцев. В первых родах Сирения стонала и извивалась на постели, словно одержимая, а мальчик на удивление легко выскочил на свет. К всеобщему облегчению, он оказался крупным и крепким. «Этому уже месяца два!» — высказалась Минга, прикидывая, что в младенце у нее на руках добрых фунтов девять. Ростом он был со старшую сестру. Война между кубинцами и испанцами шла почти четыре года, и через несколько дней после вторых родов остро заточенное мачете одного мамби снесло голову с плеч родичу Сирении, сражавшемуся на стороне колонизаторов. На сей раз молоко у родильницы не пропало, разве что стало пожиже, но это не помешало кормить младенца. Как большинство обитателей острова, Сирения привыкла жить в постоянном ужасе. Не прошло и года, как подоспели двойняшки Кресенсиано и Хувеналь, очень разные, но оба долговязые. Война все не кончалась. А после короткой передышки семейство пополнилось прекрасной восьмифунтовой девчушкой. Выбирая имя младшей дочери, Сирения взбунтовалась против указаний святцев и вопреки протестам доньи Лолы назвала малышку Манон в честь героини романа аббата Прево, который прочла на последних неделях беременности. Пытались ли Сенда посредством четырех новых отпрысков оправиться от постигшей их вначале трагедии? Возможно. Дух человеческий имеет множество уголков, куда не под силу заглянуть другим людям. Может, сами того не сознавая, они хотели доказать родственникам и знакомым, а также себе, что в «осечке» с Чикитой следует винить не свойства крови, а божественное провидение. Муж с женой всегда были ласковы ко всем своим детям, но старшую баловали до невозможности и отдавали ей предпочтение перед остальными. Пока младшие дети тянулись к солнцу, как колоски, Чикита, казалось, была обречена остаться размером с куклу. — В самый нежданный день она рванет вверх так, что мы все рты пораскрываем, — предсказывал доктор Картайя всякий раз, как навещал крестницу, чтобы подбодрить родителей. Но предсказание не сбылось. В восемь лет в девочке было чуть более двух футов. Позже ее тело нехотя набрало еще два дюйма и наотрез отказалось расти дальше.

Глава II

Первые карлики. Рустика, Сехисмундо и тайные церемонии. Чикита декламирует «Бегство горлицы» на званом вечере. Кончина доньи Лолы и бдение по ней. Путешествие в Ла-Маруку. Старый сахарный завод. Дон Бенигно, Пальмира и незаконнорожденные отпрыски. История Капитана, невидимого пса. Пожар, безумие и развалины.Довольно долго — потому ли, что ее почти не выводили из дома, потому ли, что в Матансасе жило мало таких людей, — Чикита сталкивалась с крошечными существами только в сказках. Она вовсе не равняла себя с ними, но холодно и отстраненно оценивала их поведение. К примеру, она находила непростительным, что семи гномам настолько застили глаза драгоценные камни и золото, что они отправились в горы и тем самым обрекли Белоснежку на верную погибель от рук злой мачехи. Еще меньше ей нравился Румпельштильцхен. По ее разумению, то, что он помог мельниковой дочке превратить солому в золото и выйти замуж за короля, не давало ему никакого права отбирать у несчастной первенца. Но хуже всех был Мальчик-с-пальчик. Да, он умен и находчив, но у него было каменное сердце. Ничтоже сумняшеся он обманул великана, и тот обезглавил семь своих спящих дочерей. «Он ведь хотел спасти братьев!» — увещевала донья Лола, но внучка отказывалась оправдывать ужасное преступление и долго по ночам мучилась кошмарами, в которых отрубленные головы юных великанш катились вниз с ложа, а девственная кровь, густая и кипящая, толчками лилась из перерезанных артерий на шеях. Мальчик-с-пальчик наверстывал неудобства крохотного роста хитростью и пренебрежением к сомнениям нравственного свойства. Значит, таковы правила игры? Ей тоже придется приспособиться и прибегать к уловкам и коварству, чтобы выжить во враждебном мире, сотворенном не по ее мерке? Ей во всем потакали родичи и рабы, и она не знала, ждет ли ее другая, более суровая и опасная жизнь, в которой любые способы борьбы пойдут в ход. С самого детства Чикита задавалась вопросом о причине своей малости и лишь делала вид, что удовлетворяется объяснениями родителей, ссылавшихся на волю Божию и тайны природы. Прочтя «Путешествия Гулливера», она стала мечтать, чтобы Матансас превратился в Мильдендо, столицу Лилипутии, и окружающие ее родственники, друзья и слуги уменьшились до ее роста. Как было бы чудесно жить в таком месте, где Человек Гора Лемюэль Гулливер выглядел исключением, а не правилом. В один прекрасный день Чикита помогала матери подрезать розы в палисаднике, когда колокольчик у решетки зазвенел и они увидели нищего. Это был дряхлый, босой и оборванный негр. В одной руке он держал мешок, в другой — кастрюлю. Чикита и раньше встречала таких бедолаг, приходивших в особняк за едой, но этот отличался от прочих ростом — вполовину обычного. Она зачарованно и внимательно оглядывала тело нищего: грязные кривые пальцы с длинными желтыми неровными ногтями, нелепо выгнутые лодыжки, покрытые гнойными язвами, выпяченную грудь, худые и короткие, как у тряпичной куклы, руки, несоразмерно огромную голову, уши, словно у летучей мыши, и красные глаза навыкате, смотревшие жалобно. — Подайте Христа ради, сеньора, — завел нищий, и Чикита отметила, что голос его лишен гармонии, как и весь облик. — Минга, Нарсиса! — закричала Сирения и стала перед Чикитой, чтобы она не смотрела на незнакомца. — Принесите поесть этому христианину! После чего стремительно подхватила дочку на руки и убежала в дом. Удаляясь, Чикита бросила последний взгляд на нищего. Карлик заметил ее, и на его лице заиграла кривая благодушная улыбка. Сирения остановилась только в кухне. — Подайте ему что угодно, — велела она рабыням, — и чтобы духу его здесь не было! И наперед скажите, пусть присылает кого другого за едой! Мать поставила ее на пол, и Чикита поспешила к зеркалу. Она тщательно оценила длину своих рук и ног, размер туловища и головы, весь силуэт. Чуть не плачущая Сирения упала на колени рядом с ней. — Не бойся, моя родная, — сказала она. — Это был просто бедный карлик. — Такие они, карлики? — удивилась Чикита, вспоминая картинки в книжках, на которых Румпельштильцхен, семь гномиков и прочие лилипуты выглядели очень по-разному. — Такие они на самом деле? — Всякие. Обычно не такие грязные и уродливые. Полагая, что прогулка поможет забыть о неприятном происшествии, Сирения приказала заложить пролетку, и они отправились в гости к Канделарии, жившей в конце улицы Рикла. Однако поездка оказалась иллюстрацией к поговорке «из огня да в полымя», поскольку перед шляпным магазином «Ла-Гранада» пролетка стала по вине мула, отказывавшегося тянуть встречную повозку. В этот миг Чикита с матерью увидели на тротуаре элегантного кабальеро и с ним молодую карлицу. Она шагала враскачку, будто короткие пухлые ножки под юбкой едва могли удерживать ее в равновесии. По белизне кожи, румянцу и тому, как они всматривались во все кругом, Сирения поняла, что перед ними иностранцы. Отец и дочь? Девушка была одета в сиреневое шифоновое платье и пышную шляпку превосходного качества, однако наряд был излишне ярким и вместо восхищения вызывал на лицах у прохожих выражения жалости, упрека или насмешки. «Боже, чтобы двое за один день?» — пробормотала Сирения. Она хотела было заговорить с Чикитой, отвлечь, чтобы та перестала так беззастенчиво наблюдать за карлицей, но сдалась. «Чему быть, того не миновать». В гостях у Канделы они пробыли недолго, выпили чамполы из анноны, пролистали пару недавно прибывших из Парижа журналов и ни словом не обмолвились о сегодняшних приключениях. Но дома Чикита осведомилась со сдержанной печалью в голосе: — Мама, если я когда-нибудь вырасту, то стану, как они? — Никогда в жизни! — успокоила ее Сирения. Она всегда будет такой, как сейчас, очаровательной и изящной. Милейшей Девочкой-с-пальчик, как в той чудной сказке, что они вместе читали. Мир карликов, который она, недолго думая, заклеймила как неблагодарный и жестокий, — не для Чикиты. Карлики — несчастные создания, все равно — богатые или бедные, потому что, сотворяя их, Бог, на беду, торопился или был занят своими многочисленными обязанностями и как следует не поработал. А Чикита такая, какая есть, потому что у Господа не хватило материала или Он просто пожелал сделать ее уникальной, но уж во всяком случае потрудился Он на славу.

Чикита вызывала буйный восторг у маленьких детей: они принимали ее за живую игрушку, хватали и тискали. В компании ровесниц она чувствовала себя куда лучше. Они были выше и сильнее, зато она наголову превосходила всех в умении выдумывать истории и развлечения. В игре всегда верховодила, а остальные с удовольствием подчинялись. Все кузины приходились ей родственницами со стороны матери, поскольку у доктора Сенды не было братьев и сестер. Более других она любила Эксальтасьон, Бландину и Экспедиту (их имена тоже подбирала донья Лола). На заднем дворе они вместе забавлялись игрой в кухоньку. Под раскидистым авокадо готовили изысканные блюда из листьев, пестрых цветов, земли и камушков. Если кузин не оказывалось под рукой, всегда можно было поиграть с Рустикой, Мингиной внучкой, тихой негритяночкой на год старшее ее, с грустными круглыми глазами и очень худыми руками и ногами. Как у любой домашней рабыни, у той были свои обязанности, но вскоре она уже только и делала, что сопровождала Чикиту, защищала, следила за ее нуждами и выполняла капризы. Рустика беспрекословно слушалась и стойко выносила взбрыки и перемены настроения своей хозяюшки. Чикита славилась мягким покладистым нравом, но наедине могла выказать жестокость, какую никто бы в ней не заподозрил. Она заставляла Рустику подолгу стоять коленями на кукурузных зернах, угрожала, что уговорит доктора Сенду продать ее на какой-нибудь сахарный завод и разлучить с Мингой, обзывала «губастой» и издевалась над коричневыми ладошками Рустики, намекая, что та не умеет как следует мыть руки. Что толкало Чикиту на подобное поведение? Кто знает, может, желание убедиться, что в мире есть существа, более слабые и обделенные судьбой, чем она? Или тот осадок злобы, который — признаем — лежит у всех нас на сердце и подчас подвигает на неблаговидные поступки? Негритяночка выносила измывательства, не сопротивляясь и не жалуясь, с той же твердостью, что ее небесная покровительница святая Рустика терпела римские пытки. Если порой ей и хотелось наподдать плюгавенькой командирше в кудряшках, которая заставляла ее то разбивать яйца ящериц, чтобы посмотреть, что внутри, то шуровать палочкой в содержимом ночных горшков в поисках возможных глистов, виду она не подавала. Разумеется, приступы подлости искупались у Чикиты более частыми проявлениями щедрости и доброты. Она делилась с Рустикой восхитительными сладостями, которые приносил крестный, дарила мыльца и ленты, обнимала, целовала и клялась, что любит ее так же, как кузин, или даже сильнее. Немногих кузенов Чикита считала кем-то вроде зверенышей и никогда с ними не сближалась. Как и ее родные братья, эти дикари только и знали, что орать, бегать и устраивать тарарам. Единственное исключение составлял Сехисмундо, ее ровесник, который жил у доньи Лолы. Его мать скончалась от холеры, когда ему было несколько месяцев от роду, а отец, каталанский делец, вернулся в Испанию, не удосужившись взять сына с собой. Мундо, как все его называли, робкий, слабенький и незаметный, разговаривал тонким голосом и всегда старался уйти в тень. Но, садясь за фортепиано, преображался: его переполняла сила, он забывал про неуверенность и страхи и играл виртуозно. — Этот мальчик вполне способен стать однажды великим музыкантом, — заявила, услышав мазурку Шопена в его исполнении, донья Матильде Одеро, самая изумительная пианистка в Матансасе того времени, и предложила дать ему несколько уроков. Но донья Лола, «хозяйка» Мундо, отклонила предложение. По ее мнению, страсть внука к музыке являлась не более чем милым безобидным увлечением. Занятий с тугоухим учителем один раз в неделю с лихвой хватало. Вскоре Матильде Одеро решила принять постриг и удалиться в обитель Святой Терезы Авильской, и Мундо навсегда утратил надежду стать ее учеником. Хотя с его уст не слетело ни слова упрека, он сделался еще печальнее и забитее. И не утешился, даже когда за несколько дней до ухода в монастырь донья Матильде прислала ему полную коробку партитур. На крышке было написано одно-единственное слово: «Играй». Фортепиано доньи Лолы не настраивалось годами и служило обиталищем термитам, и Сирения разрешала Мундо заниматься за их инструментом. Чикита любила прокрадываться на цыпочках в музыкальную гостиную, где кузен часами просиживал за упражнениями. Она стояла в дверях, старалась не дышать и следила за ним, а он притворялся, что не замечает ее присутствия. Однажды вечером, когда Мундо играл полонез, Чикита подошла ближе и закружилась в танце вокруг фортепиано. Постепенно, порхая легко, словно бабочка, она избавлялась от одежды, пока не обнажилась полностью. Сехисмундо наблюдал за ней краем глаза, не прекращая играть, заливаясь румянцем и обмирая от страха, что сейчас кто-нибудь войдет в комнату и застанет их. Завершив полонез, он закрыл крышку инструмента и остался сидеть на табурете, пока Чикита подбирала платье и неуклюже облачалась. Напоследок они переглянулись и улыбнулись друг дружке робко и лукаво. Такие тайные встречи стали повторяться и скоро вошли в привычку, стали церемонией, которой оба тихонько упивались, как и осознанием своего странного сообщничества. Чикита не следовала выверенным движениям: она просто закрывала глаза, видела разноцветные завитки — тончайший след, оставляемый отзвучавшими нотами, — и позволяла ногам, туловищу, голове и рукам двигаться свободно, выводя в пространстве очертания мелодии, приливы и отливы аккордов. Однажды, к замешательству пианиста, Чикита привела с собой Рустику. Заметив, что они не одни и кто-то третий сейчас станет свидетелем наготы кузины, Мундо не смог сдержать дрожи в пальцах и хотел было встать и спастись бегством. Но Чикита резко скомандовала: «Играй, играй, ничего страшного!» — и ее слов достало, чтобы вернуть волшебство. Рустика превратилась в неотъемлемую часть церемонии, и Мундо, несмотря на первоначальное замешательство, вынужден был признать, что ее немое присутствие придает странное напряжение их сеансам. Негритяночка неподвижно и прямо сидела в углу, не меняя серьезного и изумленного выражения, и с упреком переводила взгляд с пианиста на голую танцовщицу. Мундо с Чикитой не удосужились узнать, нравится ли ей бывать с ними в такие минуты, или она мучается. В конце концов, кого интересует, что думает рабыня? Одним вечером донья Лола внезапно вошла в гостиную и застала танцующую Чикиту. К счастью, та еще не успела обнажиться — в противном случае гнев бабки испепелил бы обоих. А так она, напротив, пришла в восторг и сочла, что экзерсисы внуков следует как можно скорее представить на суд публики. На следующем же званом ужине прежнее слияние душ или невинное заигрывание с запретным плодом перешло в разряд демонстрации талантов, и Чиките с Мундо пришлось преодолевать скромность и повторять номер на множестве вечеров, чтобы позабавить родственников и гостей. Донье Лоле пришло в голову дополнить музыку и танцы чтением стихов — это было новое веяние. Поначалу она сама отбирала стихотворения и разучивала их с внучкой. Но, как правило, они оставляли Чикиту равнодушными, и она сама начала искать те, что приходились бы ей по нраву. Одно стихотворение, обнаруженное в отцовской библиотеке, приводило ее в особый трепет. Это было «Бегство горлицы» Хосе Хасинто Миланеса, уроженца Матансаса. Прочтя пару раз, она запомнила его наизусть и была готова декламировать:

Та поездка, случившаяся на десятый год войны против Испании, стала последней и завершилась ужасающим образом. Ночью накануне возвращения в Матансас повстанцы ворвались в поместье, собрали белых и негров под сейбой, произнесли речь о необходимости всем пожертвовать ради независимости Кубы и подпалили завод, хозяйский дом, рабский барак и тростниковые поля. Сообразив, что бо́льшая часть рабов тут же переметнулись на сторону мамби, Бенигно Сенда вроде как лишился рассудка и, отпихнув сына и Пальмиру, которые старались его удержать, кинулся напролом сквозь языки пламени и тучи пепла. «Неблагодарные! Сатанинские отродья! — завывал он. — Так-то вы кусаете руку, что вас кормит!» Чикита запомнила, каким видела деда в последний раз: он нелепо отплясывал и распевал в клубах дыма, покрытый копотью с головы до ног. Мамби, вероятно, приняли его за неупокоенный призрак, потому что ни один не взял на себя труд обезглавить несчастного. Как только рассвело, Игнасио начал искать отца среди искореженных железяк от мельницы, в бороздах спаленных полей и в ближайших горах, но не нашел. Через несколько часов, поняв, что жена, дети и неразбежавшиеся рабы умирают от голода и жажды, он принял решение вернуться в Матансас. Если дон Бенигно жив, он не замедлит к ним присоединиться. В противном случае Игнасио выставит на продажу землю и оставшихся негров. Большинство их находилось в преклонном возрасте, и за них никто бы много не дал, но Игнасио надеялся выручить кругленькую сумму за Пальмиру и ее потомство. Однако бывшая домоправительница после пожара повела себе подчеркнуто высокомерно, отказалась следовать за семейством Сенда и довела до их сведения, что она со своими мулатиками уже год как свободна. Так и значилось в бумаге, подписанной хозяином Ла-Маруки и спасенной Пальмирой из бушующего огня. Игнасио просмотрел бумагу, которой негритянка трясла у него перед носом, признал почерк отца и сказал, что они могут отправляться, куда им вздумается. Только одна просьба: он знать больше ничего не желает ни о ней, ни об ее отпрысках. — В их жилах — ваша кровь, они могут звать вас братом! — воинственно прокричала им вслед Пальмира, уперев руки в боки, когда Сенда двинулись в обратный путь. Происшествие заинтриговало Чикиту. Значит, Микаэло и остальные мулатики — ее дядья и тетки? Она хотела было разузнать у отца подробности, но вид у того был такой гневный, что она передумала. Исчезновение дона Бенигно породило множество слухов в Матансасе. Кто-то утверждал, что старик выжил в огненном пекле и теперь с помутившимся рассудком бродил по усадьбам и выпрашивал подаяние. Кто-то придерживался другого мнения: помещик укрылся в далеком селении, поскольку не мог перенести вынужденной позорной нищеты. Также ходили слухи, будто мамби держат его пленным в партизанском лагере. И нельзя было исключать, что Пальмира нашла его останки и схоронила в тайном месте, дабы доказать, что она и ее ублюдки ему дороже, чем белая семья.

Глава III

Чикита становится полиглоткой. Появление Буки, манхуари. Урок вокала. Безумие Хосе Хасинто Миланеса. Наконец-то женщина. Тайна Мундо. Сара Бернар выступает в Матансасе. Встреча с Божественной в гримерной театра «Эстебан». Сияние талисмана. Видения в полнолуние.Чикиту в ее двадцати шести дюймах больше всего тяготил не угол зрения, под которым она вынуждена была созерцать мир. Угол, открывавший ей сперва нечищенные ботинки с худыми подошвами, а уж после — блузку и драгоценную сапфировую брошь или исцарапанные пыльные ножки обеденного стола вместо вышитой скатерти и сервиза севрского фарфора. Было нечто унизительное и, без сомнения, несправедливое в том, что она всегда находилась ближе к муравейникам, чем к птичьим гнездам, и поневоле мирилась с этой разочаровывающей точкой обзора, если кто-то не вызывался поднять ее на стул или взять на руки. Но было и кое-что похуже. Больше всего тяготила ее даже не оскорбительная скорость, с которой тянулись и тянулись вверх те, кто некогда был с ней одного роста. И не удивленные либо жалобные взгляды, жалящие, как булавки, и не смущение видевших ее впервые, тщетно пытавшихся скрыть изумление. Все это можно было, собрав волю в кулак, вынести. Страшнее и больнее всего было то, что иногда с ней обращались так, будто она была обделена не только ростом, но и умом. Считали, что ее мозг по причине малости плохо работает. Это заблуждение доводило ее до бешенства — оно и понятно, если учесть, что с юных лет Чикита выказывала незаурядный ум. В три года она начала различать буквы и однажды поразила родителей чтением заголовков в газете. С того дня она от корки до корки прочитывала всю печатную продукцию, какая попадалась, — от номеров детского журнала «Попугайчик» до альманахов с жизнеописаниями святых из бабушкиной коллекции. Сенда и подумать не могли о том, чтобы записать дочь в школу Святой Риты для благородных девиц на потеху зевакам и сплетницам, и наняли домашнюю наставницу. Кроме того, Сирения давала ей уроки рисования и вышивания, а доктор в свободное время обучал ее французскому, на котором Чикита вскоре выучилась свободно говорить и писать. Заметив способности дочери к иностранным языкам, Игнасио воспользовался тем, что его добрый друг Энрике Лесерфф находился некоторым образом у него в долгу, и попросил принять Чикиту на обучение. Выдающемуся полиглоту, в совершенстве владевшему более чем двадцатью языками, ничего не оставалось, как согласиться. В первый день он снисходительно осведомился по-французски, какой язык девочка желает выучить. — Сперва греческий и латынь, — ответила Чикита, глядя ему прямо в глаза и боясь залиться краской. — Потом английский, если вам не трудно, а уж после… не могу решить — немецкий или итальянский. Учитель рассмеялся, приятно удивленный тщеславием и любознательностью ученицы, и в конце занятия подарил ей несколько латинских и итальянских грамматик: эти языки, на его взгляд, чересчур простые, она вполне может освоить и сама. Со временем Чикита, подобно Клеопатре, свободно заговорила на семи языках. Однако Лесерфф оказался не единственным эрудитом в Матансасе, сумевшим оценить и подстегнуть Чикитин интеллект. Дон Франсиско де Химено, натуралист, историк и литератор, имевший славу ходячей энциклопедии, подолгу болтал с девочкой всякий раз, бывая в гостях у Сенда. Страстный поклонник естественных и гуманитарных наук, Панчо де Химено объездил Европу и Соединенные Штаты и какое-то время занимал пост мэра Матансаса. Но потом война и превратности судьбы оставили его почти вовсе без средств: в пору знакомства с Чикитой он трудился скромным служащим мэрии и составлял карту провинции. Чикита забрасывала терпеливого и великодушного знатока вопросами из самых разных областей знания, от астрономии и географии до истории и ботаники, и дон Панчо отвечал, не унижая ее упрощениями. Возможно, из-за того, что была вскормлена молоком верблюдицы Нефертити, Чикита испытывала особенный интерес к Древнему Египту. Она без устали слушала рассказы Химено о пирамидах Гизы и гробницах Долины царей. Как жаль, что великий Шампольон, расшифровавший иероглифы, давно скончался! Вот уж кто бы в два счета разгадал, что написано на ее амулете. Однажды дон Панчо принес Чиките подарок. Это был экземпляр Atractosteus tristoechus, рыбины, известной как манхуари, только что выловленный в устье реки Сан-Хуан. По словам Химено, рыба эта представляла собой настоящее живое ископаемое, поскольку появилась на Земле миллионы лет назад. Чикита восхищенно рассматривала длинное цилиндрическое туловище, покрытое даже не чешуей, а броней из жестких буро-зеленых пластинок. Плоская голова напоминала крокодилью, в пасти виднелись три ряда острых зубов, а глазки горели лукавством. — Манхуари везет в том смысле, что они несъедобны и никто на них не охотится, — заметил натуралист. — И да не введет вас в заблуждение его костистость и неподвижность: он способен плыть с удивительной скоростью. Чикита решила назвать Atractosteus tristoechus Букой и велела Минге с Рустикой поселить его в пруду в патио. — А что оно ест? — осведомилась старуха, не скрывая отвращения к новому домашнему питомцу. — Плотояден, — ответил мудрец, наблюдая за тем, как рыбина медленно тычется во все углы прудика с целью изучить новый дом. — Ему можно давать лягушек, ящериц, крабов и кусочки мяса. За все их долгие беседы Панчо де Химено лишь однажды оставил вопрос Чикиты без ответа. Это случилось, когда она попросила рассказать про его кузена Хосе Хасинто Миланеса, того самого поэта, который сочинил «Бегство горлицы». Правда ли, что несчастный сошел с ума еще в юности? И почему он лишился рассудка? Дон Панчо неловко закашлялся, и Игнасио пришлось прийти на помощь: она и так уже злоупотребила временем ученого, а посему следует отложить просвещение на следующий раз.

Третьим человеком, оказавшим значительное влияние на Чикиту в отрочестве, стала местная сопрано Урсула Девилль. В ту пору она уже давно покинула подмостки. Эта дородная престарелая дама с полупрозрачной кожей и зелеными глазами собирала седые волосы в высоченный пучок. После того как она провела большую часть жизни в Европе и прославилась там как королева бельканто (Мейербер уговаривал ее петь главную партию в новой опере «Африканка», но она не могла или не пожелала принять такую честь), неблагоприятные обстоятельства вынудили ее вернуться на Кубу. Девилль жила в Гаване и зарабатывала на жизнь уроками пения для сеньоров и сеньорит из высшего общества, но каждое лето приезжала в Матансас погостить у сестер. Однажды летом доктор Сенда пригласил ее на ужин. Хотя после смерти доньи Лолы Чикиту с Мундо больше не заставляли выступать на семейных вечерах, на сей раз было решено сделать исключение, чтобы устроить небольшое чествование актрисе. Чикита произвела фурор, продекламировав стихи, которые поэт Пласидо посвятил сопрано, когда та, двадцатилетняя, только начинала карьеру. Девилль так растрогалась, что встала и грянула а капелла арию «Каста дива» из своей любимой «Нормы». Певице уже стукнуло семьдесят, но она сохранила настолько мощный голос, что хрустальная люстра в гостиной зазвенела, словно аплодируя исполнению. В тот вечер между одряхлевшей дивой и лилипуткой завязалась крепкая дружба. Когда Сирения де Сенда узнала, что Урсула собирается подработать уроками вокала для девушек и в Матансасе, она спросила у дочери, не желает ли та заниматься у оперной легенды. Вместо ответа Чикита запрыгала от радости. Через два дня уроки начались. У Чикиты был хорошо поставленный голос, куда более сильный, чем можно было бы предположить, но с первой минуты Урсула поняла, что ученице не под силу справиться с арией Россини или Беллини. Чаяние оперной карьеры следовало сразу же отвергнуть, торжественно сообщила она Чиките, чтобы та не питала пустых надежд. — Не волнуйтесь, — успокоила ее Чикита и шутливо заметила: — Я не собираюсь петь в «Ла Скала». И они договорились, что Урсула просто научит ее некоторым романсам и хабанерам, а также уловкам, позволяющим извлечь наибольшую пользу из голосовых связок. Девилль, как истинный профессионал, была требовательна и на занятиях руководствовалась принципами великих маэстро, таких как Този и Порпора. Чувство представляло для нее не меньшую ценность, чем техника исполнения. «Виртуозность без сердца ни на что не годна», — гласил ее девиз. Лучшие минуты уроков наступали, когда Девилль опускала крышку фортепиано и, подначиваемая ученицей, принималась вспоминать свои славные годы. В юности ее провозгласили лучшим лирическим голосом Кубы в гаванском Лицее, а немного спустя она вышла замуж за испанского пианиста и композитора Хосе Миро и уехала в Европу выступать на лучших сценах под аккомпанемент супруга. — Я была счастлива, ведь у меня было все, даже сердце мужчины, который любил меня больше музыки, — сказала она как-то. — Только одного не хватило — дальновидности. Имей я толику здравого смысла, не позволила бы мужу разбазарить все, что мы заработали. — Она вдруг помрачнела, погрозила Чиките пальцем и изрекла предостерегающим тоном: — Всегда следи за своими деньгами! Многие женщины мнят, будто беспокоиться о финансах — дурновкусица, покуда не разоряются, а потом уж поздно раскаиваться.

Урсула Девилль поведала Чиките тайну, которую не захотели раскрыть ей ни бабушка, ни родители, ни мудрый Панчо де Химено, — тайну безумия Хосе Хасинто Миланеса. Когда поэт сошел с ума, Урсула уже уехала из Матансаса, но сестры в письмах рассказали ей об этом событии в подробностях. В возрасте двадцати восьми лет Пепе Миланес считался одним из самых талантливых писателей на острове, но тут его судьба совершила кувырок. Он внезапно разорвал давнюю помолвку со своей невестой Долорес и объявил родственникам, что влюблен в другую. Избранницей его сердца оказалась Исабель, одна из семерых сестер Панчо де Химено. Вполне обычное дело, за исключением одного возмутительного обстоятельства: Исе едва сравнялось тринадцать. Слова любви меланхоличного и угрюмого родственника не радовали, а пугали ее, и она старалась всячески избегать поэта. Но дома семейств Миланес и Химено стояли друг против друга на улице Хелаберт, и встречи Пепе с возлюбленной все же случались часто. Дон Симон, дядя Хосе Хасинто, узнав о влюбленности племянника, рвал и метал и запретил кузенам даже заговаривать друг с другом. Злые языки утверждали, что патриарха смущала вовсе не разница в возрасте, а то, что его любимица, для которой он подбирал выгодную партию, могла ненароком выскочить за нищего поэта. Да, все его превозносят, но разве он способен содержать семью? Миланесам тоже приходилось нелегко, поскольку они всегда получали денежную поддержку от своих богатых родственников Химено. Они стали на сторону дона Симона и принялись убеждать Пепе забыть о кузине. Влюбленный слишком чутко воспринял такой удар. Он ссутулился, лоб его прорезали глубокие морщины, и на годы он погрузился в столь глубокую печаль и оцепенение, что был вынужден покинуть пост в железнодорожной конторе. Страдал от бессонницы и бреда, часто отказывался не только есть, но также мыться и одеваться. Литературные опыты становились все реже и бессвязнее, вскоре он вовсе забросил поэзию, и из страха, что он наложит на себя руки, его сестра Карлота, заботившаяся о бедном поэте, спрятала все ножи в доме. Напрасно Федерико, брат и главный поклонник поэта, издал в двух томах произведения, которые Хосе Хасинто успел написать до того, как влюбиться в Ису. Когда книгу вложили ему в руки, Пепе перелистнул пару страниц с вежливой отсутствующей улыбкой, оставил том на столе и тут же позабыл о нем. Если он и не полностью лишился разума к тому времени, час сей был не за горами. Родственники и друзья, убежденные, что лишь перемена обстановки спасет больного и вернет ему рассудок, оплатили ему путешествие за границу с Федерико в качестве сопровождающего. Даже Симон де Химено пожертвовал круглую сумму. Братья объехали многие города Соединенных Штатов, а после отбыли в Лондон, Париж и Рим. Через полтора года поэт вернулся, видимо, исцеленным, надеясь вновь начать писать и найти работу. Но его планы не замедлили рухнуть. Однажды утром, намереваясь совершить прогулку в экипаже с Карлотой, Пепе Миланес увидел в окне напротив Ису и стал громко звать ее и плакать, как дитя. В одно мгновение все лечение пошло насмарку. Он так и не оправился от последнего удара: тот, кто составлял гордость Матансаса, умер в сорок девять лет, превратившись в печального, тихого и пугливого умалишенного, которому сестра то и дело утирала платком текущие слюни. — Но это еще не все… — прошептала Девилль и, поколебавшись с минуту, стоит ли рассказывать ребенку о чем-то столь темном и будоражащем воображение, продолжала: — Карлота, интересная Карлота, так и не вышла замуж и всю себя посвятила заботе о брате. Она часами сидела подле Пепе, вышивала на льняном полотне его стихи и говорила с ним об искусстве и литературе в надежде, что однажды он чудом обретет утраченный разум. Но говорят, за этим самоотречением стояло нечто иное… — Любовь? — выпалила Чикита, которая отнюдь не была дурочкой. — Она что, была влюблена в него? Сопрано окинула комнату изумрудным взглядом, прежде чем ответить. — Никто не знает. Разве что сама горемычная Карлота могла бы сказать, но, вероятно, она унесет эту тайну с собой в могилу. Что до меня, я бы не удивилась, поскольку видала кое-что похуже. Страсти, которая выходит из берегов, нет дела до уз крови. Чикита сглотнула и вообразила, что влюбляется в Румальдо, Кресенсиано или Хувеналя. Ну уж нет, только не в подобных болванов! — Никому не говори, что я тебе рассказала, — предупредила примадонна. — В Матансасе все обожают стихи Миланеса, но — из стеснения ли, из уважения ли к его безумию — не любят говорить об авторе. Чиките вдруг стало интересно, как сложилась судьба второстепенного персонажа этой старой истории — Долорес, брошенной невесты поэта. — Она смогла забыть его? — допытывалась она. — Обрела новое счастье? Урсула ответила, что неизвестно — по любви или назло бывшему жениху, — но вскоре после разрыва Долорес вышла замуж за одного кабальеро и родила ему детей, а те, в свою очередь, осчастливили ее многочисленными внуками. — Среди этих внуков — и ты, Чикита. Долорес — твоя бабушка. После такого признания, всякий раз вспоминая Хосе Хасинто или слыша его имя в разговоре, Эспиридиона думала о нем как о загадочном дальнем родственнике. Как повернулась бы его жизнь, если бы он не положил глаз на Ису, а женился бы, согласно всеобщим пожеланиям, на Лоле? Чиките очень хотелось поговорить об этом с Сиренией, но всякий раз она прикусывала язычок. Зато часто упрашивала Мингу свернуть на улицу Хелаберт, когда они в экипаже направлялись на уроки пения к Девилль. Она надеялась хоть одним глазком увидеть Карлоту — «интересную Карлоту» — у дверей дома семьи Миланес, но так никогда и не увидела[6].