Мемуары [Андре Моруа] (fb2) читать онлайн

[Настройки текста] [Cбросить фильтры]

[Оглавление]

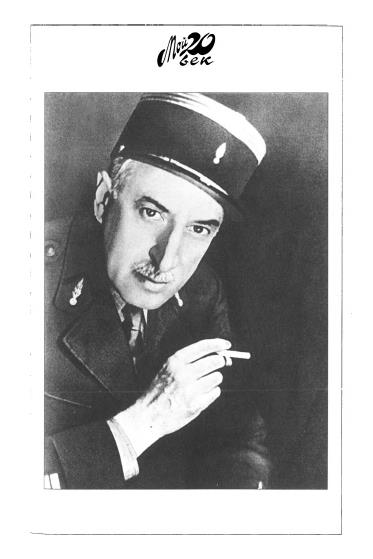

Андре Моруа. Мемуары

ПРЕДИСЛОВИЕ

Прошу читать эти мемуары как личные воспоминания и как историю человека, а не эпохи. Я был естественно связан с великими событиями своего времени, но старался воспроизвести их такими, какими видел и чувствовал, а не такими, какими они рисуются мне теперь в свете прошедших лет. Этим правилом я руководствовался, когда писал биографии; я не мог поступить иначе в автобиографии. Например, и это совершенно очевидно, в Нью-Йорке 1940–1941 годов я очень плохо представлял себе, что происходило тогда во Франции. Никаких известий из оккупированной зоны я не получал: из так называемой «свободной зоны» приходили письма, написанные в страхе перед цензурой и искажавшие факты. Я должен был принимать решения впотьмах; я это делал со страстным желанием действовать наилучшим способом в интересах Франции. Надеюсь, мне это зачастую удавалось; мои сограждане, следуя иными дорогами, преследовали ту же цель. Я не считал возможным умолчать о нападках, которым не раз подвергался. Несправедливые, часто просто бессмысленные, они тем не менее составляют часть истории моей жизни. С другой стороны, я позволил себе привести несколько лестных для меня писем и высказываний. Прошу извинить меня: дело не в тщеславии. Похвалы меня всегда удивляют. Но опустить их полностью означало бы исказить перспективу. К тому же в свое время они доставили мне удовольствие: каждому человеку полезно иногда погреться в лучах чужого поклонения, особенно такому совестливому и склонному излишне сомневаться в самом себе, как я. Хотя я и знавал, иногда довольно близко, многих великих людей своего времени, в этой книге можно обнаружить лишь некоторые из бесед с ними. Те, что я записал, были опубликованы в другой моей работе под названием «Только факты». Любознательному и преданному читателю она может послужить дополнением к этим «Мемуарам». А теперь, с Богом! Как говорил Монтень, это честная книга; да прочитают ее с доверием. Андре Моруа 20 сентября 1967 г. (перед операцией)Часть первая Годы ученичества

1. Земной рай

Вот уже несколько дней, как я преподаю французский язык в колледже в Калифорнии. Из моего окна виден монастырь, построенный в испанском стиле, окруженный пальмами и кипарисами, под которыми прогуливаются красивые студентки. Небо, голубое со дня моего приезда, останется таким все лето. Как отличается этот устойчивый климат от переменчивой погоды в долине Сены, где я провел юные годы, и сколько непредвиденных событий потребовалось для того, чтобы подросток, затем владелец и наследник ткацких фабрик в Нормандии, стал пятидесятилетним преподавателем на побережье Атлантического океана! Из музыкального салона доносятся звуки фортепьяно: «Токката» Баха, которую исполняет умелыми пальцами маленькая китаянка мисс Лоу, светлая, чистая девушка. Во внутренний двор входят две монахини. Вчера одна из них, сестра Агнесса Рита, представила мне блестящее, хорошо построенное сочинение о Франсуа Мориаке; ее восковое лицо, обрамленное белым, напоминает портреты Филиппа Шампанского[1], уверенная речь кажется подкрепленной веками христианской мудрости. Хорошенькая блондинка, что улыбается монахиням, — Марион Моррис из Солт-Лейк-Сити, дочь и внучка мормонов[2]; она провела несколько лет в Париже и с любовью вспоминает улицу Жакоб[3], где ей знаком каждый старинный двор с железными балконами. Брюнетка с голубыми глазами — Беттина Шустер; она была вынуждена покинуть Вену и выучила в Женеве французский язык Руссо и Амьеля[4]. По-моему, она даровита, но я из тех преподавателей, которым всегда кажется, что он отыскал жемчужину. Вчера мне исполнилось пятьдесят шесть лет, и ученицы Миллз-колледжа написали по этому случаю пьеску. На сцене — библиотека. Полночь. Пробило двенадцать. И тогда герои моих книг: полковник Брэмбл, Филипп Марсена, Одиль, Дениза Эрпен, Бернар Кенэ — оживают и берут слово. «Вот, стало быть, и все, — мысленно говорю я, — что осталось от моей жизни и творчества!» Чуть позднее, возвратясь к себе, я подумал, что помимо этого о писателе остается легенда и удивительное мифическое существо, которое я называю «персонажем». Персонаж — это облик человека, такой, каким он видится другим людям сегодня или в прошлом. Он многолик. Два различных, иногда противоречивых и даже враждебных друг другу персонажа могут пережить нас, оставаясь в памяти друзей и врагов, и продолжить после смерти свое противостояние, в котором победит наша истинная личность. Мы можем быть сложными, замкнутыми, загадочными или просто честными тружениками — но это не мешает целой армии персонажей воевать за право представлять нас, и битва продлится до тех пор, пока эти воинственные марионетки не потонут в забвении. Что касается меня, забвение не заставит себя долго ждать. Но смятение страстей сегодня еще столь сильно, что, до того как наступит вечное молчание, я смогу произвести на свет еще несколько диковинных «персонажей». Одни будут лучше меня, другие хуже. Если меня должны любить или ненавидеть, мне хочется, по крайней мере, чтобы эта ненависть или симпатия была обращена к человеку, каким я являюсь на самом деле. Почему же не попытаться изобразить его таким, каким я его знал? В эту минуту, в то самое время, как листва эвкалиптов трепещет под порывами океанского ветра, проносящегося по звездному небу, я решил написать от своего лица, а не в форме романа, историю моей жизни. Как всякий биограф, я, естественно, буду допускать ошибки, по забывчивости или по недоразумению. Тем не менее я надеюсь, что, когда некий праздный эрудит или корпящий в поте лица над дипломной работой студент попытается отделить в этой книге поэзию от правды, он не обнаружит ни существенных упущений, ни тем более самодовольства. Если я смиренно отдаю себе отчет в ошибках и слабостях, то вспоминаю и многочисленные случаи, когда добровольно жертвовал собственными интересами во имя того, что почитал своим долгом. Я мог ошибаться, но в глазах Бога, как и благожелательного читателя, это не является смертным грехом. Тот, кого я вывел на этих страницах, как мне кажется, и есть мое подлинное «я». Простите же мне, люди добрые, все обиды, как и я прощаю своих обидчиков.* * *

Мое самое раннее воспоминание — утро воскресного дня в Эльбёфе, когда мне было четыре или пять лет. Город будили рожки пожарников. В допотопных касках они тащили шланг, чтобы испытать, как работает пожарный кран. Они всегда пели одну и ту же песенку:2. Древо познания

Всякий раз на прогулке, когда перед нами открывался с холмов вид города Эльбёфа, растянувшегося вдоль берега Сены, я испытывал радостное потрясение. Цепь меловых скал, увенчанных лугами и лесами, окаймляла грациозный изгиб реки, обрамленный на другом берегу тополями и плакучими ивами. Над городом поднимались несчетные тонкие и стройные минареты трудяг-труб; из них тянулись в небо столбы дыма. Среди черепичных и шиферных крыш поблескивали озерца с зеленоватой водой. Мы любили играть, отыскивая среди множества домов и предприятий нашу фабрику. Узнавали мы ее по длинному двору, двум параллельно расположенным зданиям ткацкого и красильного цехов, по огромной шестнадцатиэтажной прядильне. Мы страшно гордились: у нас такая большая фабрика! В полдень, во время обеденного перерыва, и в семь часов вечера, когда заканчивался трудовой день и рабочие покидали фабрику, мы восхищались людскими потоками, которые неожиданно заполняли обычно столь тихие улицы Эльбёфа. Нам нравилось смотреть и на вытекавшие из красильни стремительные ручьи, синие, красные, желтые. Переправившись на нормандскую почву, эльзасская фабрика не захирела. Наоборот, она развивалась с удивительной быстротой. К 1890 году на ней было свыше тысячи рабочих. Когда я читал по слогам слова, выгравированные золотом на черной мраморной вывеске над главным входом, меня огорчало, что там нет фамилии отца. Одна фабрика именовалась «Френкель — Блен», другая, также переместившаяся из Эльзаса, — «Блен и Блен». «Ф-Б и Б-Б», — говорили эльбёфские буржуа. «Лавочка» Френкелей и «лавочка» Бленов переманивали друг у друга рабочих. Я описал в «Бернаре Кенэ» непримиримое соперничество двух фирм. Френкели и Блены были двоюродными братьями и внешне поддерживали дружеские отношения. На деле же они жестоко, вздорно отбивали друг у друга клиентов и рынки. Фабрика Бленов, старше нашей на двадцать лет, была основана еще во времена Первой империи и считалась в промышленной иерархии выше фабрики Френкелей. Зато наша развивалась быстрее. Однажды, рассматривая вывеску, я спросил у отца: — Папа, а почему не «Френкель и Эрзог»? Лицо отца выразило такое страдание, что я понял, сколь тягостна была для него эта тема, и больше ее не касался. Вот суть драмы, о которой я узнал много лет спустя. Мой отец и его брат Эдмон были, по всеобщему признанию, самыми компетентными на фабрике специалистами. Отец, с присущим ему чувством ответственности, занимался ткацким делом. Он знал каждого рабочего, каждый станок и непрестанно изыскивал способы увеличить выпуск продукции, повысить доходы. Дядя Эдмон, с его купеческой жилкой, еженедельно ездил в Париж и привозил заказы, обеспечивающие нормальный ход производства. Но эти два человека, посвятившие предприятию всю свою жизнь, не были ни его основателями, ни законными владельцами. Отец с отчаянием и смирением, его брат с негодованием и затаенной яростью терпели патриархальную тиранию дядей. Эти дяди рисовались мне в детстве грозными, таинственными и злокозненными божествами. Братьев Френкелей было пятеро: Эмиль, Гийом, Адольф, Луи и Анри. Эмиль и Гийом скончались еще до моего рождения. Адольф, как я уже рассказывал, читал на диване Анри Мартена; «месье Луи», как называли его служащие, был в то время всевластным самодержцем. Он жил на территории фабрики, где и построил дом: его собственная квартира соединялась внутренней лестницей с конторой. Здесь была некая символика: «месье Луи» не имел личной жизни вне фабрики. С жесткой черной бородкой, в сюртуке черного сукна и черного шелка фуражке, он жил при складе, где накапливались готовые изделия. Был он совсем не злым, но любил напустить на себя величавый вид этакого текстильного бургграфа, которого в жизни ничего не интересует, кроме шерсти, драпа и ткацких станков. Когда моя матушка робко приводила меня на фабрику, он разглядывал и щупал материал, в который она была одета, и говорил: «Это наше» (или: «Это не наше») и более не обращал на нее никакого внимания. Господин Анри был не намного его человечнее. Он женился на тетушке моей матери и тем самым оказывался для нее родственником вдвойне. Эта тетушка Эмилия, сестра моей парижской бабушки, получившая столь же изысканное образование, стала в конечном счете в глазах дядей, включая своего мужа, всего лишь домашней принадлежностью, не нужной для фабрики и, следовательно, ни малейшего интереса не представлявшей. Бедняжка вела растительный образ жизни. Дяди обещали моему отцу и его брату, что оба они станут их компаньонами, как только переделают акт о правах каждого. Но однажды отец случайно узнал, что новый акт был уже подписан (это хранилось в тайне). И его кузен Поль Френкель, младший по возрасту, стал компаньоном раньше его самого. Это был шок, повергший отца в длительную болезнь. Именно тогда, впервые на моей памяти родители прекратили разговор при моем появлении в гостиной. Я помню только горечь и осуждение в тоне, каким матушка произносила слова «эти господа», имея в виду дядей. Много лет спустя она сказала мне, что советовала мужу выйти из игры. Такого же мнения придерживался и дядюшка Эдмон. — Давай заведем вместе маленькую фабрику, — предложил он моему отцу, когда тот поведал ему о своей беде. — И через десять лет заткнем за пояс «Ф-Б». Но такова была натура моего отца, скрытная и гордая, что он не только остался, но и не сказал ни слова. Однако что-то в нем надломилось, подорвалось вместе с доверием, и с тех пор он больше никогда не чувствовал себя здоровым. И двадцать лет спустя, уже когда справедливость была давно восстановлена, рассказывая мне эту историю, он еще трепетал от негодования. — Когда я увидел в документе имя Поля, а не мое, — сказал он мне, — я подумал, что схожу с ума… Слишком тесные узы связывали его с фабрикой, чтобы расстаться с ней. Многие из рабочих были эльзасцами, и он организовал в 1871 году их переезд во Францию. Поутру на обходе он останавливался перед каждым станком и обменивался несколькими фразами с чесальщиком или прядильщиком. Он был в курсе всех семейных дел, с ним советовались по поводу свадеб, он присутствовал на похоронах. «Месье Эрнест крутоват, но справедлив», — говорили о нем, уважая его невероятную работоспособность. Отец не допускал, чтобы хозяин приходил на фабрику позднее или уходил раньше рабочих. В годы моего детства работа начиналась в полседьмого, и он поднимался чуть не в пять часов утра. Он сам наловчился выполнять все самые сложные производственные операции и мог с ходу заменить ткача или прядильщика, жаловавшегося на трудности работы. — Месье Эрнест, эту основу не соткешь — нитки плохие… — Посмотрим. И если рабочий был прав, отец с ним соглашался. А какое было счастье, когда он брал меня с собой в обход. Хотя меня пугал шум станков, мне нравился запах влажной шерсти на сортировке, длинные жгуты, которые в красильне опускали в чаны с красками, и особенно — большая паровая машина с блестящими никелированными деталями. Отец ласково гладил шатуны, как укротитель зверей — послушного его воле хищника. — Как дела? — спрашивал он у механика. — Все в порядке, месье Эрнест… И обход продолжался. Когда мне исполнилось шесть лет, было решено, что меня пора готовить в лицей. Я предпочел бы заниматься с мамой, но она организовала у одной эльзаски, мадемуазель Полюс, маленький кружок, где я обучался вместе с двумя-тремя мальчиками. Я брал также уроки фортепьяно, сначала у мадам Ритленг, пожилой дамы с диковинными усиками, затем у месье Дюпре, органиста церкви Непорочного Зачатия и отца великого органиста Марселя Дюпре. Отличный музыкант, он сразу же заметил, что особыми способностями я не отличаюсь. — Ты чувствуешь музыку, — говорил он мне, — но пальцы тебя не слушаются. На уроках он чаще всего играл мне сам: Шопена, Шумана, Баха. Пусть он не сделал из меня пианиста, зато научил любить хорошую музыку, за что я ему признателен. Каждый год, когда он устраивал музыкальный утренник, я должен был выступать там для успокоения родителей. Я всегда играл в четыре руки с Дюпре некую «Восточную серенаду». — Ни о чем не беспокойся, — говорил он. — Бери просто ноту «ля», потом в октаву «ля, ля, ля», а уж импровизировать буду я. Он делал это столь изобретательно, что все меня поздравляли. Учили меня и языкам, английскому и немецкому. Моей первой учительницей немецкого стала старая дева Берта Бюсман, набожная католичка, полная и добрая. До меня у нее была в Эльбёфе другая ученица, «kleine Elisabeth»[12], а потом она так и осталась жить в нашем городе, где ее уважали за благочестие. Фрейлейн Берта рассказывала мне об одном из своих племянников Генрихе Брюннинге, расхваливая его ум и всяческие добродетели. Когда господин Брюннинг стал тридцать лет спустя рейхсканцлером, я задавался вопросом, не тот ли это случайно «маленький Генрих», в адрес которого я выслушал столько похвал. Но узнать было не у кого. Однако настал день, когда, встретив экс-рейхсканцелера в Америке у полковника Рузвельта, я смог задать ему этот вопрос. Это действительно был он, племянник фрейлейн Берты. Такой же серьезный и набожный, как она. Немецкому она меня не научила. Впрочем, я перевел с ее помощью пьеску «Gott sei Dank, der Tisch ist gedeck»[13] и вызубрил солдатскую песенку времен франко-прусской войны.Восьми лет я поступил в местный лицей в Эльбёфе, филиал лицея в Руане. Классы были крайне немногочисленны, по шесть — двенадцать учеников, поэтому учились все отлично. Учителя страстно любили свое дело. Учитель шестого класса Киттель, человек с черной бородкой, близорукий, лысый, худой, к тому же вспыльчивый, был женат на богатой женщине и преподавал не из-за денег, а по призванию. Он получал удовольствие от проверки тетрадей. По его требованию мы складывали страницы пополам по вертикали и писали только на одной стороне. Другую он исписывал размашистым, вычурным, с наклоном почерком, который походил на него самого. По четвергам он брал учеников на велосипедные прогулки, угощал на окрестных фермах клубникой со сливками и, глядя на открывающиеся виды, произносил строки Вергилия или Лафонтена. Киттель был первым, кто мне сказал, что, возможно, я когда-нибудь стану писателем. Мне исполнилось всего десять лет. Он дал мне задание — сочинить историю палки. Эта палка, срезанная в лесах Сен-Пьера, должна была сама написать свои воспоминания. Не помню, какое уж жизнеописание я ей сочинил, но легко придумал длинный рассказ, который он прочитал перед всем классом. На всю жизнь врезался мне в память урок, когда Киттель прочитал нам для изложения мудрую историю «Поликратов перстень». Поликрату, тирану Самоса, удавались все его начинания, и, опасаясь гнева богов, он решил пожертвовать своим самым дорогим перстнем и бросить его в море. На следующий день рыбак, вскрывая только что выловленную рыбу, обнаружил перстень и принес его тирану, а тот, напуганный знамением, решил, что для него началась полоса бедствий. И в самом деле, он в скором времени был побежден, разорен и умер в изгнании. Этот прекрасный рассказ смутил меня. — Раз он пожертвовал перстнем, — сказал я г-ну Киттелю, — боги могли оставить его счастливым. — Но, — ответил тот, — он пожертвовал только своим перстнем. Киттелю я обязан и своей первой публичной лекцией. Он предлагал нам (в десять лет) выступить перед товарищами. Сюжетом моего maiden speech[15] было: «Сравните Эсфирь Расина с библейской». Я готовился изо всех сил, но мой дебют омрачило лексическое недоразумение. Излагая историю Эсфири, я употребил по отношению к гордой Васти слово «конкубинка». Я не знал, что оно значило, но оно понравилось мне длиною и редкостью. После урока г-н Киттель попросил меня остаться и сурово отчитал. — Почему, — сказал он, — почему вы развращаете своих товарищей? Если вы начитались скверных книг, то будьте по крайней мере достаточно скромны, чтобы не делиться с другими этими своими познаниями. Я расплакался. Несколько смутившись, он стал меня утешать, но повторил, что «конкубинка» — чудовищное слово, которое не должны употреблять мальчики моего возраста. Этот случай заронил в мою душу смятение и любопытство, а реакция учителя вызвала куда более опасные мысли, нежели поведение надменной Васти. Но я бесконечно обязан Киттелю. Он привил мне вкус к чтению, научил меня уважать язык, заложил прочные основы латыни, после чего все мне показалось легким. Сегодня, когда я объездил столько стран и видел много школ, я понимаю, какая редкая удача выпала нам — получить в десять лет учителей, достойных преподавать в любом из университетов мира. Эти педагоги трудились бескорыстно, с единственной целью: наилучшим образом воспитывать поколения юных французов, — и так самозабвенно, что в конце каждого года страдали от расставания с учениками. Накануне раздачи премий Киттель прочитал нам «Последний урок» Альфонса Доде и едва смог закончить чтение: голос его задрожал от слез. Мы были удивлены и смущены. Мне он подарил на память книгу «Русская душа», в которую входили повести Пушкина, Гоголя и Толстого; на первой странице он написал мне посвящение, в котором просил не забывать его, когда я стану писателем. И я никогда не забываю его. В этой книге я впервые прочитал «Пиковую даму» Пушкина, которая поразила меня и вызвала желание писать такие же фантастические произведения. Другим моим увлечением стало ораторское искусство. Я побывал на лекции, которую прочел в Эльбёфском театре Фердинан Брюнетьер[16] о комедиях Корнеля, после решил также прочесть цикл лекций и обязать моих сестер слушать их. Несколько дней подряд я садился за стол со стаканом воды, а несчастные сестрички вынуждены были слушать разглагольствования о «Мизантропе» или «Гофолии»[17]. Они зевали, плакали, но я оставался неумолим. В двенадцатилетнем возрасте, то есть в четвертом классе, с большим трудом я сочинил пятиактную трагедию в стихах. Она называлась «Одетта де Шандивер», ее героиней была одна из любовниц Карла VI Безумного[18]. Чем меня заинтересовала эта женщина, я уже не помню, а сама драма затерялась. Ее унесли немецкие солдаты, когда в 1940 году ограбили дом моей матери. Это наиболее извинительное из их преступлений. Впрочем, новый учитель господин Леруа подавал нам иные примеры. Если Киттель являл собой образец добропорядочного буржуа, то он был по всем статьям «вольным художником». Леруа носил бархатный пиджак и огромную мексиканскую шляпу, тогда как Киттель ходил в сюртуке и цилиндре; Киттель был лыс, у Леруа — пышная шевелюра, Киттель отличался застенчивостью, Леруа был совершенно свободен в словах и мыслях, любил Флобера, Гюисманса, Мопассана, и его влияние оказалось для меня весьма полезным.

Еще одному учителю я в скором времени стал оказывать предпочтение. Это был наш математик Мушель. Он был сыном эльбёфского фабриканта: маленький, со свисающими влажными усами, в пиджаке, всегда измазанном мелом. Поначалу он, как и все в этом городе, выделывал сукно; но, обладая теоретическим мышлением, он додумался до весьма хитроумных принципов ткачества шерсти, что было смело, а затем опрометчиво применил их на практике; в итоге он разорил своего отца и разорился сам. Обанкротившись, он и преподавал в Эльбёфе алгебру и геометрию. Отец, весьма уважающий других моих учителей, выказывал неприязнь и недоверие, когда речь заходила о Мушеле. Неудача в промышленном деле казалась ему мало подходящей ступенью к учительскому званию. Человек, который не осилил суконного дела, по его мнению, не мог быть хорошим педагогом. Но отец, как и весь Эльбёф, ошибался. Мушель объяснял нам геометрию с замечательной ясностью. «Ну… сдал экзамены, получил диплом учителя. Понимаете, а?» — спрашивал он с мелом в руке и отпускал нас лишь тогда, когда нам действительно все становилось понятно. Благодаря ему я еще помню большинство эвклидовых теорем. Более того, он привил нам прилежание и методичность в работе. Тому, кто идет шаг за шагом поверному пути, все дается легко; тому же, кто надеется после нескольких потерянных лет наверстать упущенное, перескакивая с пятое на десятое, все становится невозможным. Разум, как и сердце формируется рано, и многие из нас остаются на всю жизнь детьми. «Ну… Понимаете, а?..» Благодаря маленькому Мушелю с влажными усами и запачканным мелом сюртуком мы научились рассуждать. Не в его силах было научить нас не слишком полагаться на рассудок. Для этого понадобился другой, более всемогущий наставник.

3. Утраченный рай

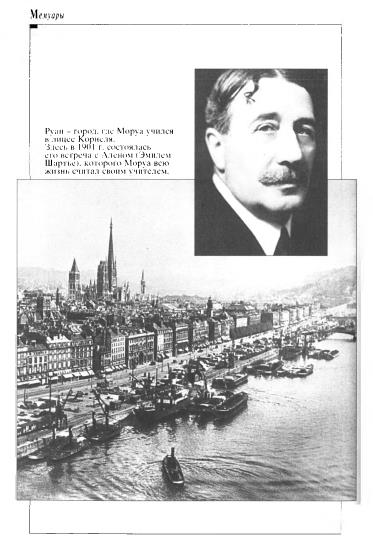

К двенадцати годам я закончил занятия в местном лицее, где было всего четыре класса. Теперь мне предстояло учиться в лицее Корнеля в Руане. Я оказался в другом измерении. Из промышленного центра я попал в столицу целой провинции. Прежде чем начать рассказ об этом новом мире, я хотел бы подвести черту и описать, в той мере, в какой я еще способен это сделать, каким я был по окончании четвертого класса. Для своего возраста я необыкновенно много читал. Родительская библиотека была хорошо подобрана. Она занимала полки стоявшего в маминой гостиной обширного позолоченного шкафа с резьбой. Это была парадная комната, окна здесь были постоянно закрыты ставнями, мебель покрыта белыми чехлами. Раз в неделю, по средам, у мамы, как у всех дам Эльбёфа, был приемный день. Другие дамы страстно спорили из-за шести приемных дней и считали смертельной обидой, если «новенькая» пыталась выбрать их день. Но матушка была лишена этого мелкого светского тщеславия и только радовалась, когда визиты оказывались редкими. Ни один мужчина визиты не наносил — в Эльбёфе было бы скандалом, если бы деловой человек показался за пределами фабрики или конторы до семи часов вечера. В четыре часа горничная подавала китайский чай в чашках розового фарфора, так что до сих пор вкус китайского чая вызывает у меня в памяти приемный день мамы и позолоченные переплеты библиотеки. По другим дням недели я был допущен в темную гостиную, где натыкался на призраки кресел в прозрачных белых саванах. Я приоткрывал ставни — открыть их нараспашку было бы святотатством — и рылся в библиотеке. Прежде всего там стояли классики семнадцатого века (восемнадцатый наводил на родителей ужас), затем великие романтики: полные собрания сочинений Гюго, Ламартина, Виньи, Мюссе; великолепное издание «Мемориала острова Святой Елены»[19], украшенное гравюрами, — любимая книга отца, пьесы Ожье[20], Лабиша[21], Дюма-сына. Целую полку занимали учебники литературы, по которым в юности училась мать: Вильмен[22] в коричневом переплете, Низар[23] — в синем. На Новый год и на день рождения родители дарили мне стопками по шесть — восемь томов «Беседы по понедельникам» Сент-Бёва, произведения Тэна, «Географию» Реклю и «Историю Франции» Мишле. Но в библиотеке я тайком брал многочисленные тома «Старых страниц». Этот исчезнувший ныне журнал перепечатывал шедевры французского романа. Благодаря ему я ознакомился, возможно в слишком юном возрасте, со всеми книгами Флобера, Мопассана, первыми романами Поля Бурже, Анатоля Франса, Марселя Прево, Мориса Барреса. У меня в голове мешалось хорошее и плохое, серьезное и пустяковое, история и вымысел. Но и лучшие, и худшие книги в равной мере возбуждали во мне живейшую радость и вожделение. Моя чувственность была ранней, смутной и безграничной. Стыдливость родителей не позволяла мне задавать вопросы на волнующие и притягательные темы. Отец, который краснел при любой вольной шутке приятелей, не мог даже вообразить, куда заводили меня мечты о мадемуазель де Мопен[24] и мадам Бовари. Моя истинная натура была романтической. В «Превратностях любви» я рассказал, как в книге, полученной в награду в школе, я прочитал о похождениях русских гимназистов, которые созывают свою армию и избирают королевой школьницу: «Королеву звали Аня Соколова. Это была на редкость красивая, стройная, изящная и умная девушка». Мне была по сердцу солдатская присяга королеве, готовность сделать любую работу, только бы ей понравиться и получить в награду улыбку. Не знаю толком почему, но эта книга безумно нравилась мне. Я сидел в сирени и, вдыхая запах цветов, читал и перечитывал «Маленьких русских солдат». Я мечтал о любви, которая была бы и страданием, и жертвой, и поклонением. В мучительную пору преждевременного созревания меня не поддерживала никакая вера. Я не ведал догматов религии, к которой по рождению должен был бы принадлежать. У отца была крепкая вера, но основывалась она на нравственных, а не метафизических принципах морали, и он прекрасно находил общий язык не только с пастором Рерихом, но и с аббатом Аломом, директором школы Фенелона, священником высокого дарования, к тому же нашим соседом, с которым он часто совершал прогулки. Хотя он уважал и соблюдал религиозные традиции семьи, но не скрывал, что соблюдение постов и выпечка мацы были в его глазах не столько божественными предначертаниями, сколько архаическими курьезами. Думается, повстречай я тогда образованного раввина, который познакомил бы меня с Библией и ее толкованием, я проникся бы этой возвышенной поэзией, мудростью царей и пророков, трагическим скепсисом «Екклезиаста». Но мое «Священное Писание» было довольно плоским кратким изложением, и я узнал Ветхий Завет (который читаю сегодня и которым восхищаюсь) значительно позднее, когда занимался английскими поэтами.Как множество детей (как, например, Эдмунд Госс[25], который поведал об этом в книге «Father and Son»[26]), я делал неудачные попытки проверить действенность молитвы. Когда мы должны были писать контрольную по географии, я молился, чтобы учитель задал нам притоки Сены, которые я знал, но не притоки Луары, которых я не мог запомнить. Но он выбрал притоки Луары, и моя вера была поколеблена. Какое-то время моя сестра Маргерит и я увлекались магией. Мы выдумали могучего демона, которого называли господином Роком; у него был храм в уголке коридора. Когда мы шли в этот уголок и кричали: «Господин Рок, сделайте так, чтобы в четверг нас взяли в цирк», молитве иногда внимали. Возможно потому, что ее слышала мама. В Эльбёфе, не прилагая к тому особых усилий, я был первым учеником. Раздача наград, которой отмечался конец каждого учебного года, была для меня волнующей и счастливой церемонией. Оркестр играл «Марсельезу», и даже сейчас, столько лет спустя, стоит мне услышать эту мелодию, как я вижу учителей в желтых или черных мантиях с узким белым меховым воротником, офицеров местного гарнизона с позолоченными эполетами, мантии судей — всю процессию важных и внушительных персон, не спеша поднимавшихся на сцену. Мы терпеливо выслушивали исполненную тяжеловесного юмора речь какого-нибудь Полония с университетским дипломом. Затем надзиратель читал список награжденных. Я заранее знал, что получу множество зеленых бумажных венков, позолоченную корону (высшая награда!) и кучу книг в красных переплетах; но понимал, что в столь малочисленных классах заслуга моя невелика. А вот на следующий год в лицее Руана все будет иначе, и я ожидал его с нетерпением. Родители должны были выбрать для меня один из двух путей: поместить меня в интернат при лицее (таким образом когда-то готовился к поступлению в Политехническую школу дядя Анри) или отправлять в Руан каждое утро, дабы я возвращался вечером. Ежедневное путешествие утомительно: чтобы сесть в поезд в 6 часов 49 минут утра, пришлось бы вставать без четверти шесть и тратить по меньшей мере два часа на поездку туда и обратно. Но мать испытывала инстинктивный ужас перед интернатом, и, хотя я был не очень крепкого здоровья, решили, что по вечерам я буду возвращаться в Эльбёф. К тому же вместе со мной ездили другие юноши, в том числе Андре Блен и один из сыновей пастора Рериха. В скором времени нас стали звать в лицее «эльбёфским поездом». Каждое утро на заре, зимой еще в ночной темноте, с портфелем в руке я проходил по Эльбёфу среди рабочих, спешивших на фабрику. Слышно было, как начинали работать машины. Ровно в половине седьмого внезапно освещались большие высокие окна. В купе, на сиденьях грязного бежевого сукна, при свете коптящей лампы я пытался повторять уроки. Сколько стихов продекламировал я между Эльбёфом и Руаном! До сих пор, вспоминая об этих уродливых вокзалах и пленительных видах лесов и рек, слышу стансы из «Полиевкта»[27], «Молодую узницу»[28], «Майскую ночь»[29] или: «Гнев, богиня, воспой Ахиллеса, Пелеева сына…»[30] Порядок станций, расстояния между ними, странные и разнообразные названия составляли как бы музыкальную фразу, пленявшую сложным ритмом. Первой остановкой был Эльбёф-Рувале, полустанок, который от станции отправления отделял только вздох. До Буй-Молино следовал самый длинный участок пути, бесконечная пауза, перерезанная шумным тоннелем, в котором, не стесняясь других пассажиров, можно было орать: «Одиннадцатый год! Бесчисленных имен…» или «Долина смерти Ватерлоо…»[31] Затем в быстром и четком ритме сменялись Гран-Курон, Гран-Кевийи, Пти-Кевийи и, наконец, Руан. «Тах-тах… Тах-тах, тах-тах», — отдавалось каждодневное утреннее путешествие в моих детских мыслях; а когда неустанные усилия одного депутата привели к созданию станции Этр-а-л’Имаж, которая в середине леса разрезала мою самую длинную паузу краткой, совершенно ненужной остановкой, мне показалось, что в мою жизнь вторгся диссонанс.

Первый день, который я провел в лицее Руана, был омрачен столь тягостным и сильным впечатлением, что я счел бы нечестным опустить его в повествовании. По установившемуся обычаю учебный год начинался с обедни, которую служили в прекрасной часовне лицея, бывшего коллежа иезуитов. Богослужение должно было призвать на школьные занятия благословение Святого Духа. За несколько минут до начала службы старший надзиратель собрал нас всех во дворе старших классов и сказал: — Диссиденты, выйдите! «Диссидентами» были протестанты и иудеи. Человек двадцать протестантов и три-четыре еврея вышли из рядов. — Остальные, — продолжал генеральный надзиратель, — строятся в колонну по два и следуют за мной в часовню. Лицеисты построились и скрылись под сводчатым переходом. Наша маленькая группка, грустная, почти безмолвная, осталась под деревьями. Из часовни, что была совсем рядом, доносились звуки органа, на котором замечательно играл мой учитель Дюпре, и чтение молитв. Мы уныло бродили по кругу под каштанами школьного двора. Мы не испытывали ни малейшего стыда из-за того, что были протестантами или евреями, но, когда нас в эту торжественную минуту отделили от товарищей, мы почему-то почувствовали себя очень несчастными. Несмотря на этот неприятный эпизод, я сразу полюбил новый лицей. Помню парадный двор, обрамленный серыми симметричными зданиями, построенными иезуитами в XVII веке; латинские надписи, украшавшие циферблат солнечных часов на фасаде, и пьедестал памятника Корнелю; барабан, что бил зорю без пяти восемь утра; мгновенно выраставшие по этому сигналу две шеренги лицеистов. Дисциплина доставляла мне радость, то же самое я позднее ощущал в полку, когда под звуки военного марша мы шагали перед знаменем. Принадлежность к разумному порядку — это своего рода эстетическое удовольствие, и я думаю, что оркестранты испытывают то же чувство, что лицеисты и солдаты. В конце недели наш учитель Робино задал первый латинский перевод. Благодаря Киттелю писать я умел, а текст не показался мне трудным. Естественно, я не представлял себе, на какое место мог претендовать в классе из сорока учеников, которых совсем не знал. Через неделю директор лицея Дефур явился «огласить места», занятые по этому заданию. Бородатый, с брюшком, держа в руке цилиндр — воплощение власти, — он вошел в сопровождении надзирателя с большим листом. Весь класс встал. — Приветствую вас, месье Робино, — величественно сказал директор. — Садитесь, господа. Вот список мест. Надзиратель принялся читать: — Латинский перевод… Первый: Эрзог Эмиль… Директор прервал его: — Я хотел бы особо поздравить господина Эрзога. Это успех скромного эльбёфского… Держитесь, господа руанцы. Отличники предыдущего года смотрели на меня без малейшего намека на доброжелательность. Из-за искривления позвоночника я вынужден был носить железный корсет: мои движения были неуклюжими и медленными. Эта нелепица, мои школьные успехи, возобновление дела Дрейфуса[32] — все привело к тому, что на протяжении нескольких недель я был жертвой недалеких и жестоких ребят. Впервые я столкнулся с антисемитизмом. Я ужасно страдал: до этого меня окружали только тепло и ласка в семье и дружба в школе. Жизнь в лицее, которым я так восхищался, стала бы для меня невыносимой, если бы не поддержка всесильных поборников справедливости. То была компания спортсменов, вечно грязных и веселых, с привязанными веревочками пуговицами. Они называли себя семьей Морен. Бло, бесподобный нападающий в регби, был «папашей Мореном»; его семью составляли Лустоно, Бушар, Годе, Паньи, Пато (Морены называли его Паскали-ной). Мы сидели в столовой по восемь человек. Главный надзиратель произносил «Bénédicité»[33], точнее, бормотал «Sancti amen… Sancti amen…»[34]. Затем все рассаживались. Семеро Моренов, заметив мой несчастный вид, попросили надзирателя посадить меня за их стол; у них были самые крепкие кулаки среди сверстников, и моя дружба с ними, как и с духовником лицея аббатом Вакандаром, которому нравилось переводить со мной Цицерона и Тацита, заставила крикунов умолкнуть. Начиная со второго класса я мог целиком отдаться желанному учению. Я упивался французскими и латинскими поэтами. Мой учитель второго класса Небу признавал только романтиков. И внешностью — пышные волосы, широкий плащ, и лексиконом он копировал любимых писателей. В местном театре были поставлены две его драмы, написанные в духе Гюго. Он научил нас любить Вийона, Рабле, Монтеня, переводить Лукреция. Я обязан ему знанием наизусть сотен стихов Ронсара, Корнеля, Виктора Гюго, Мюссе. А вот преподаватель риторики Тексье, человек маленького роста, со слабым, но ясным голосом и лукавой улыбкой, был, напротив, поклонником классицизма. Благодаря ему я понял Вергилия, Расина, Мериме, Анатоля Франса. Каждую неделю мы писали сочинение: «Письмо поклонника Расина самому Расину после провала „Федры“»; «Письмо Гурвиля[35] принцу Конде с просьбой не брать командование армией, действующей против Франции»; «Письмо Постоянного секретаря Французской академии Конрара[36] Сент-Эвремону[37] в защиту Академии от его насмешек». Изучение предмета, работа с материалом, стилизация под старинный язык — все это было для меня первой школой писательского мастерства. В год, когда мы изучали риторику, у меня появилось трудно объяснимое честолюбивое желание. Ежегодно военный министр награждал медалью первого ученика лицея по гимнастике. Я только что освободился от железного корсета и страстно желал получить эту медаль. Я попросил учителя гимнастики Пишона, худого и мускулистого унтер-офицера в отставке с волосами ежиком, давать мне частные уроки. На всех переменах я занимался на параллельных брусьях и на трапеции. Как я и надеялся, упорство одержало победу над немощью, а Пишон научил меня множеству упражнений, не силовых, а на ловкость. Овладев своим телом, я начал совершенствовать упражнения. Выпрямив корпус, оттянув носки, расслабив мускулы, я крутил «солнце» на турнике, перелетал с трапеции на трапецию и заканчивал прыжком через параллельные брусья. В гимнастике, как в политике и на войне, успех зависит от безупречной координации. Надо успеть вовремя расслабиться и вовремя собраться, иначе сломаешь шею. Когда в конце учебного года состоялся конкурс лицея, я получил вожделенную медаль. Она принесла мне больше радости, чем диплом бакалавра. Получение степени бакалавра было моим первым экзаменом. Ученики из Руана сдавали этот экзамен на факультете университета Кана, древней столицы Нормандии; ее прекрасные и мощные церкви были построены по незыблемым канонам, как трагедии Корнеля. Тема французского сочинения, цитата из Ренана: «Славные подвиги в прошлом, общая воля в настоящем, великие устремления в будущем — вот что определяет понятие „народ“», понравилась мне до такой степени, что, наслаждаясь самим процессом писания, я забыл, где и зачем находился. Устный экзамен показался мне легким. Меня спросили о Декарте и его влиянии на литературу, о Тите Ливии, благословенном писателе всех экзаменующихся, и об одной песне из Гомера, которую я знал наизусть. Все шло как по маслу, за исключением географии. Некий старец в скверном расположении духа спросил меня, какова глубина Роны у Пон-Сент-Эспри. Я никогда не мог запомнить ни одной цифры, тем более такой, как эта, но, несмотря на сие преступное неведение, был аттестован с отметкой «отлично» и особо отмечен жюри. Несколько лет подряд я проводил каникулы в Париже, у родных матери, где атмосфера мало отличалась от лицейской. Мои четыре тетушки любили театр и поэзию. Каждое воскресенье одна из них водила меня на «классические» утренники в «Комеди Франсез». Вскоре я судил как знаток о Маскариле[38] Жоржа Берра[39], Пурсоньяке[40] Коклена младшего[41] или «Беренике»[42] Жюли Барте[43]. Увидеть Муне-Сюлли[44] в «Царе Эдипе», Коклена старшего[45] в «Сирано», позднее — Сару Бернар[46] в «Орленке» было для меня торжественным событием. Когда открылась Всемирная выставка 1900 года, «Комеди Франсез» организовала в театре «Трокадеро» поэтические утренники. Мои любимые актеры и актрисы в современных костюмах читали Шенье, Лафонтена, Гюго, Бодлера, Верлена. Я заранее знал их интонации и наслаждался неожиданными находками. Словом, я жил в нереальном мире поэзии. Жизнь в Париже наполняла меня особым восторгом, ибо я был влюблен, хотя сам точно не знал, в кого. Я мечтал умереть во имя прекрасной и несчастной возлюбленной. У греческих и латинских поэтов я с удовольствием читал историю Персея, освобождающего Андромеду. И с наслаждением повторял прекрасный сонет Ронсара: Судили старички, взойдя на Трои стены, Царицы красоту и женственную стать: «Все бедствия, все зло, что терпит наша рать, Способен окупить единый взгляд Елены».[47] На протяжении нескольких месяцев моей Еленой была самая молодая из тетушек, затем — случайно увиденная в лицее сестра товарища, затем — актрисы «Комеди Франсез»; я посылал им письма в стихах, на которые они не отвечали. Но ждал ли я ответа? Моя любовь была не от мира сего, и хотели они того или нет, эти прелестные особы принадлежали мне во сне. Однажды один из наших руанских учителей задал сочинение на тему «Палинодия Стесихора»[48]. «Венера лишает зрения поэта Стесихора, предавшего в стихах проклятую Елену за беды, принесенные грекам. Осознав свое заблуждение, он пишет палинодию, сожалея о своем кощунстве». Никогда прежде я не писал с таким жаром. Тема жертвы во имя красоты так тронула меня, что я работал два часа не поднимая головы, как будто предчувствовал, сколько у меня самого в тяжкой земной жизни будет причин сочинять палинодию Стесихора.

4. Река жизни

Последний школьный год, посвященный изучению философии, был в жизни юных французов порой умственного созревания. Из «Беспочвенных» Барреса видно, какое пагубное влияние оказала на него самого и его товарищей встреча с философом Бюрдо; столь же очевидно при знакомстве с биографией Пруста, сколь велика роль философии Дарлю в формировании взглядов писателя. Десять лет все наше внимание, сначала подростков, затем юношей, было сосредоточено на форме, грамматике, стиле. И вдруг озарялась суть произведения. Эпиктет и Эпикур, Платон и Аристотель, Декарт и Спиноза, Локк и Кант, Гегель и Бергсон оспаривали право на господство в наших умах. Метафизики растворяли вселенную в прозрачных туманностях или раздвигали индивид до пределов вселенной. Моралисты противоречили друг другу, утверждая вечные добродетели. Молодого человека, самонадеянного и опьяневшего, уносил вихрь идей. В 1901 году мои товарищи по руанскому лицею ждали «философского» года с большим нетерпением, поскольку наш философ был человеком знаменитым. Его звали Эмиль Шартье[49]. В народном университете Руана он выступал каждую неделю (эти группы взаимного обучения существовали по всей Франции еще со времен дела Дрейфуса), и даже его политические противники признавали, что его лекции превосходны. Его ученики, наши старшие товарищи, походили на пылких адептов некой тайной эзотерической религии. Один из них, Луи Кане, в дальнейшем директор отдела по делам религий на набережной д’Орсе[50], получил в предыдущем году похвальный лист по философии. — Ты увидишь сам, — сказал он мне загадочно, — его класс не похож ни на один другой. Нас не постигло разочарование. Мы продефилировали под барабанную дробь перед каменным Корнелем и заняли места в классе философии. Дверь открылась, словно распахнутая ветром. Вошел высокий молодой человек с крупными правильными чертами типично нормандского лица. Сел за стол на помосте, оглядел с улыбкой класс, подошел к доске и написал несколько греческих слов. Поискав взглядом, он обратился ко мне: — Переведите. — «Всеми силами души надо стремиться к истине». Шартье дал нам несколько минут на обдумывание изречения Платона, после чего начал читать лекцию по теории восприятия. — Рассмотрите, — сказал он, — чернильницу на кафедре. Что я обозначаю, когда говорю «эта чернильница»? Прежде всего белое и черное пятно, которое видят глаза. Затем ощущение гладкого и плотного под рукой. (Он протянул руку и дотронулся до чернильницы.) Но откуда мне известно, что ощущение гладкого и плотного и белое пятно представляют собой один и тот же предмет? Что может подтвердить это тождество? Мой глаз? Разумеется нет, ибо глаз не может ее касаться… Моя рука? Разумеется нет, ибо рука не может видеть… Таким образом, мы понимаем, что надо остерегаться утверждений философов, будто в разуме нет ничего, что не было бы сначала воспринято органами чувств. Не прошло и пяти минут, как все мы были разбудоражены, вызваны на бой, поставлены вверх ногами. В течение десяти месяцев мы жили в этой атмосфере страстного поиска. Шартье был великим поклонником Сократа и полагал, как и он, что лучшее средство заставить человека высказать свое суждение состоит в том, чтобы не предлагать ему разжеванные истины, а возбуждать аппетит и любопытство все новыми и новыми неожиданностями. Сократу нравилось, когда его звали Скатом, который сотрясает электрическим разрядом того, кто к нему прикасается. Шартье любил ошеломить парадоксом, который преподносил как образец логики. А затем или разрушал его сам, или предлагал искать спасительный выход ученикам. Как и Сократ, он любил приводить примеры и рассказывать занимательные истории. Некоторые рассказы неоднократно повторялись и стали у нас знаменитыми. Скажем, служанка раввина в бреду, уже при смерти, в первый раз в жизни заговаривает на иврите; старшему сержанту колониальных войск фельдшерица ставит на ноги пиявки, и он, заснув, видит себя в Африке среди кактусов; лабрадорская утка в неволе скребет перепончатыми лапами по цементному полу в надежде откопать червей. Эта утка служила иллюстрацией к лекции об инстинкте и привычке, совершенно так же, как служанка раввина поясняла теорию памяти, а старший сержант — сущность сна. В политике у Шартье были определенные пристрастия, которых он не скрывал. Он был радикалом, несколько в духе Жюльена Сореля. Но выражался его радикализм не столько в стремлении к реформам, сколько в постоянной бдительности и оппозиции властям. Свободой он дорожил больше, нежели равенством, и полагал, что лишь на абсолютной свободе духа зиждется равенство перед законом, единственное, которое он признавал. Не был он и социалистом, однако излагал учение этой партии столь умно, что я в течение нескольких лет питал склонность к социализму, о чем будет сказано ниже. Шартье был доволен. «Кто не был в шестнадцать лет анархистом, — говаривал он, — у того к тридцати не остается энергии, даже чтобы командовать пожарниками». Но его собственные политические симпатии были совсем иными. Верный почитатель Огюста Конта[51] и Бальзака, он был убежден, как и они, в необходимости обрядов, чтил традиции. Шартье был, вероятно, антиклерикалом, но наверняка человеком верующим. Мало кто умел так хорошо говорить о христианстве. Действительно, он первым открыл мне величие христианского учения, значительную часть которого я благодаря ему принял. Шартье часто цитировал «О подражании Христу» Фомы Кемпийского: «Разум должен следовать за верой, никогда не обгоняя ее и никогда ей не противореча». Он не задавался вопросом, верна ли идея Боговоплощения? «Она справедлива для веры, — говорил он, — а что значит она для рассудка?» И вот ответ: «Юпитер, бог греков и римлян, не был в полной мере ни богом, ни человеком. Что до Бога иудеев, то он совсем не был человеком. Бесконечный, отвлеченный, он был далек от человека, как великие мира сего далеки от народа, и проявлял себя только в эффектных чудесах, вроде огненных столпов, манны небесной, каменных скрижалей на Синае. Нужно было, чтобы Бог приблизился к людям. И вот христианская религия Его воплотила. Верить в Отца, не веря в Сына, — значит отказаться от познания Бога. Вифлеемские ясли — алтарь новой религии, здесь ее ключевое слово. Вглядитесь в Богомладенца. Его слабость божественна. В этой слабости и беззащитности и есть Бог. Он — надежда, перед которой правда — всего лишь идол». Эти нарочито темные суждения приоткрывали нам непостижимые глубины. После Шартье вольтерьянство самого Вольтера казалось мне столько же плоским, что и вольтерьянство господина Оме[52]. «Любое доказательство, — говорил наш учитель, — в моих глазах заведомо ложно». И этим ставил разум на подобающее место. Необыкновенно сильным было влияние Шартье и на мои литературные вкусы. В предыдущий год, в царствование изящного Тексье, я полюбил Анакреона и Катулла, хрестоматийных поэтов, прозу Вольтера, Поля Луи Курье[53] и Анатоля Франса. Шартье предпочитал вещи более весомые. Он тоже восхищался «Кандидом»[54], но Франса считал всего лишь хорошим писателем второго ряда. Он ощущал родство со Стендалем; проповедовал, как и он, свободу, пренебрежение к великим мира сего и любовь ко всему естественному. Когда он хвалил описание страстей в «Пармской обители» или в «Красном и черном», мы догадывались, при всей нашей неопытности, что он сам испытал подобные чувства. Его восхищение «Лилией долины»[55], романом, о котором тогда много спорили университетские критики и в котором мы, юные педанты, усматривали массу дефектов, говорило о тайнах его личной жизни. Шартье был страстным поклонником Бальзака. Он не только читал и сто раз перечитывал «Человеческую комедию», но и без конца ее цитировал и использовал персонажи Бальзака для примера на лекциях. Могло показаться неожиданным, что радикал, беспощадный к сильным мира сего, избрал своим любимым чтением творения католика и монархиста. Но таковы чудеса Франции. Стендалевские страсти Шартье сделали его недоверчивым и мятежным. Инстинкты нормандского крестьянина привели к бальзаковской мудрости. Я припоминаю, что особенно он восхищался «Сельским врачом», который мог бы стать настольной книгой любого французского консерватора. Благодаря ему творчество Бальзака стало частью моей жизни, и после года занятий литературой «Человеческая комедия» была всегда у меня под рукой. Ален был непревзойденным читателем-гурманом. Он вникал в самые мелкие детали текста и наслаждался их красотами. Он сам ограничивал число избранных им писателей, полагая, что увлеченный читатель должен иметь небольшую библиотеку и ежегодно перечитывать одни и те же книги. Если память мне не изменяет, его собственную библиотеку составляли Гомер, Бальзак, Стендаль, Сен-Симон, Тацит, Платон, Декарт, Спиноза и Гегель. Как и мой отец, он любил читать «Мемориал острова Святой Елены». Позднее я, кажется, убедил его присоединить к друзьям дома «Замогильные записки»[56], кардинала де Реца[57] и Редьярда Киплинга. Не было ничего труднее, чем заставить его прочитать современного писателя. — Лучше подождать, — говорил он. — Если через десять лет вы будете им по-прежнему восхищаться, я, может быть, попытаюсь. Тем не менее в период между двумя мировыми войнами он снизошел к Клоделю и Валери и анализировал их лучше, чем кто-либо. В наших сочинениях он придавал больше значения стилю, чем мыслям. «Это не написано», — было в его устах приговором, не подлежащим обжалованию. Темой первого сочинения он избрал мысль Платона: «Macroteran perijteon»[58] — «Надо избирать самый длинный путь». У меня сохранилось сочинение, на котором он начертал синим карандашом: «Пишите сжато, лаконично и заканчивайте, будто ударяете кулаком по столу». Часто он предостерегал меня против ритмической прозы, против громких фраз. «Вы смогли бы, — говорил он, — сами не желая того, стать выдающимся ритором. Это крайне нежелательно. Читайте почаще „Гражданский кодекс“ и „Анри Брюлара“[59]. Вот что упасет вас от громкой фразы». Темы, которые он предлагал, были нацелены на то, чтобы избавить нас от риторики: «Девушка готова прыгнуть в воду с моста Бойельдьё. Философ удерживает ее за юбку. Их диалог». Или вот: «Диалог между ризничим и пожарником о существовании Бога». Курс его лекций начинался с основательного изложения теории восприятия. Он доказывал, что для познания самой простой вещи необходимы очень сложные рассуждения, и эти рассуждения могут быть ошибочными, отсюда — обман чувств. Сколько раз рассказывал он нам о стереоскопе, о прямой палке, которая в воде кажется сломанной; о случаях, доказывающих слабость человеческого разума. Потом Шартье говорил об ошибках памяти, чувств, рассуждения. Они означали трудности поиска истины. Сократ и Декарт помогали нам в поисках исследовательского метода. Спиноза учил извлекать пользу из наших страстей. Кант отговаривал от того, чтобы стать на рельсы метафизики, доказывая, что она повторяет законы нашего мышления. Огюст Конт учил уважать существующие порядки и обряды. Была у Шартье характерная черта: когда он излагал учение серьезного философа, то никогда не полемизировал, а старался донести то положительное, что в этом учении присутствовало. Опровержение же считал жалким занятием: «Неспособность восхищаться — свойство посредственности». Сам он великодушно восторгался даже теми писателями, насмехаться над которыми считалось признаком хорошего тона, скажем, Виктором Гюго и Жорж Санд. Он относил, и совершенно справедливо, «Отверженных» и «Консуэло» к самым великим произведениям литературы. На занятиях он не терпел возражений, считая их бесполезной тратой времени. «Учитель учит, ученики учатся», — говаривал он. Я не в силах передать энтузиазм, который внушал нам такой наставник; всеобщее возбуждение на уроках, которые начинались с твердой верой открыть сегодня поутру тайну мироздания и заканчивались пониманием того, что такой тайны, быть может, и не существует, но что можно тем не менее оставаться достойным и благородным человеком. Когда я прочитал в «Киме»[60] историю ламы, благоговейно искавшего священную реку, я подумал о наших исканиях. Шартье давал нам не столько доктрину (он охотно повторил бы слова Жида: «Оставьте меня в покое»), не столько систему, сколько принципы и веру. «Всеми силами души надо стремиться к истине». Я запомнил его заповеди: ненависть к лицемерию, стремление понимать ближнего, уважать противника. На протяжении своей жизни я, как и все, допускал ошибки; если же я поступал верно, то только благодаря примеру отца и урокам Шартье. В конце учебного года он направил меня на национальный конкурс лицеев и коллежей. Сочинения писались под строгим контролем в префектуре. Темы доставлялись из Парижа в запечатанных конвертах. Лицей устраивал в честь участников конкурса праздничный обед: подавали омара и холодного цыпленка. Бутылку с майонезом передавали по кругу. В предыдущем году на подобном конкурсе я получил премию за латинское и греческое сочинения и занял первое место по истории. На этот раз темой сочинения было: «О роли привычки в личной и общественной жизни». Для ученика Шартье это была легкая задача. Оставалось только следовать его методике. Я приводил многочисленные примеры: боксер, гимнаст… Цитировал великих людей: «Подобно тому как одна ласточка не делает весну, один добродетельный поступок еще не добродетель». Припомнил слова Огюста Конта об общественных привычках… Инстинкт и привычка, лабрадорская утка… На сочинение отводилось восемь часов, я управился за четыре. Месяц спустя, когда я захворал ангиной, в Эльбёф пришла телеграмма от директора лицея: «Сердечные поздравления с присуждением почетной премии на национальном конкурсе». Верилось в это с трудом, но было правдой, и скоро из Парижа поступила кипа великолепных книг. Во время раздачи наград под звучную «Марсельезу» сам префект вручил мне диплом. Товарищи наградили меня овацией, которая была дороже, чем премия. Шартье — его атлетическое тело с трудом уместилось в университетской мантии — усадил меня рядом с собой на помосте. — Что ж, это хорошо, — сказал он. — Конечно, если вы поймете, что это не имеет ровно никакого значения. А теперь надо жить… Что вы собираетесь делать? Это вопрос, которым я и сам задавался. Больше всего на свете я любил образ жизни школяра. Слушать уроки талантливых учителей, заниматься, сдавать экзамены — то была моя стихия. Почему бы не остаться в школе на всю жизнь? Это представлялось мне возможным. Для начала поступить в Эколь Нормаль — профессия учителя была мне по душе. Я не надеялся пользоваться таким же авторитетом, как Шартье, но мог стать добросовестным, уважаемым, пожалуй, даже любимым преподавателем. К тому же я намеревался писать, и на спокойной должности в провинции у меня будет необходимый досуг. Я изложил эти планы Шартье, в то время как директор выкрикивал: «Класс начальной математики… Отлично: Лефевр Анри». «Полагаю, — сказал он, — что вы не правы. Дело совсем не в том, что эта карьера вам не по плечу. Я представляю себе, с какой легкостью вы поступите в Эколь Нормаль… Ну а потом? Вам будут грозить серьезные опасности. Вам все дается с необычайной легкостью. Я боюсь, что вы начнете писать до того, как созреете для литературного дела. Учитель не видит мира в той полноте, которую должен охватывать романист. Не имея никакого опыта, вы вступите в литературные салоны. Не так начинали Бальзак и Диккенс; один был клерком у нотариуса, печатником, другой — журналистом. Ведь ваш отец промышленник? Я бы предпочел, чтобы вы поступили на фабрику. Там вы сможете наблюдать, как люди трудятся. Вы станете Давидом Сешаром, Сезаром Биротто, быть может, доктором Бенасси[61]. А по окончании трудового дня будете переписывать „Пармскую обитель“ или „Красное и черное“, чтобы овладеть техникой письма, как начинающие художники снимают копии с полотен мастеров. Вот прекрасное начало жизненного пути». Нагруженный книгами, я вернулся тем же поездом в Эльбёф. Вечером я рассказал отцу о беседе с Шартье. Его лицо озарилось улыбкой. — Я не хотел с тобой спорить, — сказал он, — но раз сам Шартье дал такой совет, я с радостью соглашаюсь. Я тоже считаю, что тебе следовало бы пойти работать на фабрику или, по крайней мере, с этого начать. Если ты по-прежнему захочешь писать, у тебя будут свободные вечера, а если у тебя действительно есть талант, он не преминет сказаться. Не забывай, что рабочие привязаны к нашей семье, что впоследствии они признают тебя как начальника скорее, чем другого, что у нас есть обязанности перед эльзасцами. На фабрике перед тобой открывается блестящее будущее. Некогда я пострадал от самоуправства дядюшек, но они состарились, и молодое поколение Френкелей отнесется к тебе, как к Эдмону и ко мне, по-братски. Все это меня не прельщало. Что будет со мной, поклонником Платона и Декарта, среди штабелей сукна, грязных станков, влажной шерсти? Зачем обрекать себя на тяжкое существование в беспросветном труде, вдали от дорогих мне книг, когда, казалось бы, ничто не мешало мне вести образ жизни, для которого я был создан? И все же, когда Шартье и отец, два человека, которых я ценил больше всех на свете, дали мне один и тот же совет, я не мог к нему не прислушаться. В конце концов я добился отсрочки. И вот каким образом: в те времена молодой человек мог пойти на воинскую службу в восемнадцать лет и отбывать ее лишь год в особом взводе «освобожденных от воинской повинности» при условии, что он закончил определенную школу или получил университетское звание, в том числе звание лиценциата. Имело полный смысл получить это звание по литературе (или философии) к восемнадцати годам, отбыть воинскую повинность к девятнадцати и быть свободным, вольным принимать любые решения. Семья меня поддержала, и на следующий год я вернулся в лицей в Руане. Дорогой старый лицей! Он был для меня родным домом, куда я с радостью возвращался. Я решил, что лучше готовиться на степень лиценциата там, чем отправляться в Сорбонну или в Канский университет. Главным было остаться с Шартье. Вместе с тем я решил прослушать курс начальной математики, ибо подготовка к экзамену на степень лиценциата много времени не занимала. К сожалению, Шартье у нас в скором времени забрали. В предыдущий учебный год на национальном конкурсе кроме моей почетной премии Руан получил еще две высокие награды по философии. То был блестящий успех Шартье, его приглашали в Париж. Как-то в октябре директор департамента среднего образования Рабье неожиданно приехал в Руан, дабы присмотреться к выдающемуся педагогу, которому, несмотря на молодой возраст, светило быстрое продвижение. У меня осталось очень яркое впечатление от этого визита, так как он позволил мне лишний раз отдать должное моему учителю. В тот день Шартье, читавший курс этики, стал говорить о «должном отношении к проституткам». Мысль Шартье, с которой я согласен, сводилась к тому, что самое безнравственное — это покупать чувство. — Самая древняя профессия, — говорил он, — состоит в том, что эти женщины оказывают вам физическую услугу. Не думаю, чтобы они от этого страдали, но у них есть своя гордость. Им претит торговать своим сердцем. Не требуйте, чтобы они выказывали страсть, которой не испытывают. Вы поможете им таким образом сохранить чувство человеческого достоинства… Тут дверь неожиданно открылась, и появился служитель с двумя стульями. Мы знали, что это предвещало появление комиссии. Действительно, через несколько минут директор в сюртуке и цилиндре ввел в класс худого человека с черной бородкой. — Здравствуйте, месье Шартье, — прокартавил наш директор. — Директор департамента среднего образования приехал из Парижа, чтобы послушать вашу лекцию. Садитесь, господа. Шартье спросил у Рабье: — Что бы вы хотели послушать, господин директор? — Я хотел бы, — сказал Рабье, — чтобы вы продолжали лекцию с того места, где остановились, не обращая на меня никакого внимания. Мы переглянулись. Как поступит Шартье? Возможно, в эту минуту была поставлена на карту вся его карьера. Наступило краткое молчание, после чего Шартье продолжил: — Я говорил ученикам о том, как следует относиться к проституткам… Директор лицея подскочил на стуле; директор департамента и бровью не повел. У нас глаза засветились гордостью. Наш герой остался на пьедестале. К чести «ад-ми-ни-стра-ции» надо признать, что она не ставила Шартье в укор вольность его уроков. Через две недели он получил назначение в лицей Кондорсе в Париже, и мы лишились его уроков. Я был в отчаянии. Ведь, чтобы продолжать у него учиться, я пожертвовал драгоценным годом занятий в Сорбонне. Тогда можно было заменить устный экзамен на степень лиценциата краткой научной работой. Я написал работу на тему «Математическое доказательство по Канту, Лейбницу и современным математикам». Много времени спустя мне довелось ее перечитать, и что же: с тех пор я многому научился, например сомневаться и страдать, но я бы много дал, чтобы сохранить тогдашнюю энергичность и точность, которые и дали занятия математикой. Экзамен на степень лиценциата не показался мне трудным. Здание выдержало испытание, ибо фундамент был прочно заложен в лицее Эльбёфа Киттелем и Мушелем. На филологическом факультете в университете Кана старый преподаватель литературы отец Леаннёр, который считался самым придирчивым экзаменатором, встретил меня неприветливо. — Мне не нравится, сударь, — сказал он, — когда младенцы в пеленках собираются стать лиценциатами. После этого он ворчливо сунул мне отрывок из Тацита. К счастью, я справился с задачей успешно, и он смягчился. После экзамена именно он сообщал результаты. Объявляя, что я получил искомую степень, он улыбнулся и добавил: «…C весьма похвальной отметкой „отлично“ и поздравлениями жюри». Любовь к Тациту оказалась сильнее недоверия к юнцам.В награду за успехи родители отправили меня на каникулы в долгое путешествие с дядей Анри, инженером. Измученный сварливой, ревнивой и глупой супругой, он относился к тем французам, которые любят войну и кафе, «потому чтотуда ходят без жен», и пользовался любой возможностью покинуть семейный очаг. Так, он согласился войти в состав комиссии, которая должна была изучить работы по строительству Симплонского тоннеля, и взял меня с собой. Светлое воспоминание сохранилось у меня от тех дней. Нас сопровождало несколько семейных пар. Мы поехали в Швейцарию и Италию. Но вечерам в гостиницах все общество развлекалось. Молодые женщины устраивали маскарад. Беседы дяди, исполненные меланхолической и насмешливой поэзии, приводили меня в восторг. Он понимал лучше всех странного юношу, каким я тогда был, потому что ему были знакомы мои чувства. Школьные успехи, несмотря на мудрые советы Шартье, внушили мне опасную самоуверенность. Опираясь на великих философов, историков, ученых, я был всегда убежден в собственной правоте. Перед женщинами я корчил из себя завоевателя, разыгрывал сцены из Мариво или Мюссе, Дюма-сына или Бека[62]. По сути, моя натура была такая же, как у отца, застенчивая, любящая, скромная, но молодость и блестящий: дебют взбудоражили кровь, впрочем, ненадолго. Во время Путешествия я, помнится, осмелился подержать женщину за руку на вокзале в Италии и провести рукой по женскому затылку в кипарисовой роще на Борромейских островах. Далее моя отвага не шла. Что для меня значили реальные женщины? В глубине души я любил, как и в детстве, королеву из «Русских солдат», которая стала Наташей из «Войны и мира», Ириной из «Дыма». Я любил существо не из плоти и крови, а из лунного света и хрусталя. Когда меня волновала красота девушки, я наделял ее очарованием моей Сильфиды, умом Сансеверины, отвагой Клелии Конти. Если ее волосы были цвета спелой ржи, а глаза как незабудки, я был уверен, что она, как и я, сходила с ума по поэзии, жаждала знаний. И заводил с ней беседу о Спинозе, в то время как она, верно, ждала от молодого человека самых заурядных пошлостей.

5. Школа ротного командира