Писарев [Юрий Николаевич Коротков] (fb2) читать онлайн

[Настройки текста] [Cбросить фильтры]

[Оглавление]

Ю. Коротков

ПИСАРЕВ

*

На обложке фрагменты рисунков художника М. ДОБУЖИНСКОГО

© Издательство «Молодая гвардия», 1976 г.

I «ХРУСТАЛЬНАЯ КОРОБОЧКА»

Первые годы жизни заслуживают полного внимания биографа: первые впечатления, первоначальное направление воспитания, личности окружающих людей имеют часто решительное, неизгладимое влияние на наклонности и характер ребенка. К сожалению, бывает обыкновенно очень трудно собрать подробности об этом первом периоде жизни, сообщенные сведения бывают обыкновенно отрывочны, неясны и бесцветны.Д. Писарев

1. РОДОВОЕ ГНЕЗДО

Знаменское, где родился Дмитрий Писарев, не обозначено даже на самых подробных картах. Селений с таким названием в Орловской губернии было несколько десятков, а Писаревым принадлежало, пожалуй, самое небольшое из них. Оно ютилось в юго-восточном уголке Елецкого уезда, на самой границе с Воронежской губернией. Знаменским именовалась, собственно, помещичья усадьба, деревня при ней называлась по-разному: Ивановским, Чемеришником, Яблоновым. Усадьба разрушилась еще в конце прошлого века, со временем позабылось и само место, на котором она стояла. А полтораста лет тому назад из Ельца нужно было ехать на юг по Воронежскому тракту. На сороковой версте, когда далеко впереди над лесом засверкают в солнечных лучах золотые маковки Задонского монастыря, следовало свернуть вправо, на проселок, ведущий к Землянскому тракту. Зоркий глаз уже с поворота различал в густой зелени красную крышу с белыми трубами. Через несколько верст слева оставались Дон и большое село на его берегу, а проселок, минуя мостик через речку, поднимался в гору. Запущенные фруктовые сады, расступаясь, открывали взору трехэтажный каменный особняк. Господский дом и тогда был стар. В нем все говорило об упадке — и покосившаяся крыша, и облупленные стены, и замшелый фундамент. Верхний этаж, давно заброшенный, был завален всякой рухлядью, нижний занимали мастерские. Для жилья оставался лишь средний этаж — десять просторных комнат, обставленных тяжелой неуклюжей мебелью. С парадного крыльца посетитель попадал в переднюю, где встречали его пожилые степенные лакеи. Затем — зала в шесть окон, открывавших вид на реку и пруд, с дубовыми стульями домашней работы вдоль стен и необъятным бильярдом посередине. Из глубокой гостиной, прохладной даже в летний зной, — выход на балкон, по обе стороны которого широкие лестницы с ветхими перилами сбегали в сад. Столовая. К окнам веселой солнечной детской склоняли свои ветви две старые развесистые ели. Длинный коридор вел к девичьей и спальной — мрачной комнате, всегда затемненной ставнями. Барский двор окружали многочисленные службы — кладовые, амбары, конюшни, флигеля для дворовых. Мощенная камнем дорожка вела через двор к белой каменной церковке. За ней — обмелевший пруд, заросший камышом и осокой. Поодаль, под горой, — соломенные крыши нищей деревеньки. Типичная дворянская усадьба средней руки второй четверти XIX столетия.Фамилия Писаревых, если верить дворянским родословцам, происходила от Семена Писаря, выехавшего из Польши в первой половине XV столетия. Великий князь Московский Василий Темный пожаловал ему какое-то сельцо под Коломной, и пошел от этого Писаря многочисленный и разветвленный род: Горяиновы-Писаревы, Скорняковы-Писаревы, Иванчины-Писаревы и просто Писаревы — за четыреста лет тринадцать поколений, свыше четырехсот потомков. Служили в полках и приказах; бывали стольниками, стряпчими и в иных чинах. Служили да наживали имения и состояния. Впрочем, Писаревы младшей ветви, к которой принадлежали владельцы Знаменского, ни значительных чинов, ни больших богатств не имели. Богаче других был, пожалуй, лишь Александр Иванович Писарев, поручик Новгородского драгунского полка в царствование Екатерины II. Единственный наследник отца и деда, он приумножил свои владения выгодным браком. Его имения располагались в четырех губерниях: десяток деревень и больше тысячи крепостных душ. То было время «вольности дворянской» и «просвещенного абсолютизма». Поручик Писарев, как истинный сын своего века, был одновременно и отъявленным крепостником, и любителем просвещения. Вознамерившись дать своим детям домашнее образование (случай тогда уже нередкий), он пригласил к себе в дом учителя, русского — не иностранца! И относился с уважением к его личности и профессии (а это в помещичьей среде конца XVIII века случалось не часто). У Александра Ивановича было семеро детей, и богатство его распылилось; более чем скромные плоды принесла и его любовь к просвещению. Старший его сын, Иван Александрович, дед героя этой книги, по обычаю того времени записанный в полк еще младенцем, восьми лет был произведен в гвардии сержанты и «выпущен к статским делам». Двадцати лет он поступил в Острогожский легкоконный полк и, прослужив в нем четыре года, вышел в отставку в чине ротмистра. Из отцовского наследства ему досталось 300 душ в трех селах, да за женой, дочерью костромского помещика, Прасковьей Александровной Чаплыгиной, он взял два именья в 200 душ. Поселившись в Знаменском, Иван Александрович занялся хозяйством. Здесь, в кругу соседей, таких же провинциальных помещиков, прожил он почти безвыездно большую часть своей жизни. Еще не было ни железных дорог, ни телеграфа. От Ельца до Москвы на своих лошадях приходилось добираться пять-шесть дней, а до Петербурга — и все две недели. Ямская гоньба по Воронежскому тракту была нерегулярна, и отправленное почтой письмо шло порой более месяца. Впрочем, провинциальные помещики писем писали мало и отправляли их обычно «с оказией». Столичные газеты попадали в провинцию случайно: и спрос был небольшой, и почта еще неохотно их доставляла. Шли первые годы девятнадцатого века. «Дней Александровых прекрасное начало. Война с французами. Аустерлиц. Тильзит…» За карточным столом обсуждали запоздалые известия. Говорили с патриотической гордостью и верноподданническими чувствами. А разойдясь, снова погружались в хозяйственные заботы и немудрые развлечения. Только Отечественная война 1812 года взбудоражила провинциальное дворянство. Иван Александрович, как и большинство его соседей, вступил в дворянское ополчение. Правда, участвовать в войне не пришлось. Просидев в Ельце несколько месяцев, ополченцы разошлись по домам. Младший брат Ивана Александровича — Александр служил в Петербурге в лейб-гвардии Семеновском полку. Он с молодых лет занимался переводами с французского, писал стихи, трактаты об искусстве. Участвовал в Отечественной войне 1812 года и в заграничном походе русской армии, «за покорение Парижа» был награжден Георгиевским орденом и произведен в генералы. В 1825 году его, командира гренадерской бригады, вдруг назначили попечителем Московского университета. Там следовало «навести порядок» — требовалась «сильная рука» и «просвещенный человек». Храбрый генерал оправдал надежды начальства. По словам современника, он «довольно остриг студентов и основательно научил застегивать вицмундирные сюртуки». Всего несколько лет назад едва принятый в члены Общества любителей русской словесности, Писарев теперь «единогласно» избран его почетным членом, а затем и председателем. Заседания общества он превратил в блестящие и шумные парады, выступая на них с речами-«приказами». Позднее Александр Александрович был короткое время варшавским военным губернатором. Умер он в чине генерал-лейтенанта, будучи сенатором и членом Российской академии. Не без влияния младшего брата Иван Александрович отдал своего первенца, тринадцатилетнего Александра, в Благородный пансион при Московском университете. Александр Иванович обладал поэтическим даром и с малолетства писал звучные стихи. Окончив с отличием пансион, он стал служить при московских театрах. Он первый перенес водевиль на русскую почву. Его комедии и водевили были сценичны, остроумны и с большим успехом шли в столицах и провинции. Особенно Писарев славился едкими сатирами и злыми эпиграммами, ходившими большей частью по рукам в списках; он нападал своими насмешками на всех и на все. Примкнув к «архаистам», тоже не без влияния дяди, он не одобрял Пушкина и вел упорную борьбу с Николаем Полевым. Умер А. И. Писарев в 1828 году от чахотки, прожив всего двадцать пять лет. Ненадолго пережил своего первенца Иван Александрович, он скончался осенью 1832 года на шестидесятом году жизни. Старший из оставшихся в живых сыновей, уже отставной офицер, получив свою долю наследства, отделился. Остальные шестеро детей остались на руках овдовевшей Прасковьи Александровны. В том же году вдова определила семнадцатилетнего Ивана, отца героя этой книги, и его брата-погодка в Новороссийский драгунский полк, выдала старшую дочь замуж, а сама с тремя младшими — пятнадцатилетним Константином, тринадцатилетним Сергеем и десятилетней Анастасией — поселилась в Задонске. Постепенно она прожила и свое приданое, и часть писаревского наследства. Осталось лишь Знаменское, но и оно без хозяйского глаза приходило в упадок. Большим облегчением стало замужество младшей дочери, которую в шестнадцать лет сосватал мелкопоместный дворянин Коренев.

Семь лет Знаменское пустовало. Но вот в октябре 1839 года бубенцы свадебного поезда нарушили тишину покинутой усадьбы. Драгунский офицер Иван Иванович Писарев, приехавший в отпуск в родные места, женился на девице Варваре Дмитриевне, дочери елецкого помещика, полковника Данилова. Род елецких Даниловых начался лишь в петровское время — всего шесть поколений. Дед Варвары Дмитриевны — Гавриил Самойлович был пожалован из лейб-гвардии капралов в армейские прапорщики, отец — Дмитрий Гаврилович дослужился до полковника. Матери она не помнила. Два ее брата жили с отцом в его скромном имении, а сама она с ранних лет воспитывалась у богатой родственницы. Девочку одевали, обучали и причесывали крепостные няньки и горничные. Бонны и гувернантки прививали ей хорошие манеры, приучали чтить святость религиозных обрядов и бессловесно покоряться старшим. Варвара Дмитриевна научилась говорить и даже думать по-французски, танцевать и немножко играть на рояле. Кроме того, она помнила какие-то обрывки из истории, географии и русской словесности. По тому времени с таким воспитанием девушка могла блистать в провинциальном свете. В двадцать четыре года Варвара Дмитриевна была наивна и простодушна. Принимая предложение блестящего офицера, она ждала любви и счастья. Надежды не сбылись. За внешним лоском франтоватого драгуна скрывалась душевная грубость. От легкой его влюбленности после свадьбы не осталось и следа. Человек ограниченный и пустой, Иван Иванович умел лишь танцевать, болтать по-французски и волочиться за женщинами. Он тщательно следил за своей наружностью, употреблял косметику, никогда не снимал перчаток и, дорожа цветом лица, ездил всегда под зеленой вуалью. Любимыми его занятиями были балы, кутежи и карты. После свадьбы молодые поселились в Знаменском. С ними стали жить мать Ивана Ивановича и его младшие братья Константин и Сергей. Как истинные дворяне, Писаревы с полным презрением относились к деньгам и мелочным расчетам, были хлебосольны, барски великодушны и безалаберны. Именье оставалось в общем владении трех братьев, но хозяйством никто из них не занимался. Все шло само собой: за мужиками смотрел бурмистр, за урожаем — приказчик. От своих крепостных Писаревы держались в высокомерном отдалении, не проявляя ни малейшего интереса к их жизни. При этом они были людьми не жестокими, а скорее добрыми. За провинности крестьян в солдаты не сдавали. Однако дикие выходки барского самодурства были нередки. Забыл как-то слуга на постоялом дворе баринов чубук — его послали назад за пятнадцать верст пешком. Допустил лакей какую-нибудь неловкость — ему приказывали дать себе самому определенное число пощечин. Барская удаль и дикое молодечество доводили братьев Писаревых порой до серьезных неприятностей. Им ничего не стоило, например, до полусмерти избить сельского попа, недостаточно быстро уступившего им дорогу, или просто так, для потехи, возвращаясь верхами с охоты, потравить чужие посевы. За свои безобразия господа щедро платили и поэтому считались в уезде «хорошими». Писаревы жили большой семьей, шумно, весело, беззаботно. В Знаменское съезжалось множество гостей — родственники, соседи-помещики, кавалерийские офицеры из. полка, стоявшего в Задонске. Шампанское мешалось с водкой, французская речь с русской бранью. По торжественным случаям Варвара Дмитриевна устраивала домашние спектакли — чаще всего ставились водевили Александра Ивановича Писарева, покойного брата владельца усадьбы. Выезжали и сами хозяева — в Задонск на богомолье, в Елец и Орел на дворянские балы, к соседям-помещикам в гости. Лето 1840 года в губернии выдалось засушливым. Обмелели роки, погорели хлеба. Крестьяне ели лебеду и речные ракушки. В хлебосольном Знаменском веселье продолжалось… 2 октября, через год после свадьбы, у Писаревых родился первенец — Дмитрий.

2. «ВЫДРЕССИРОВАННЫЙ МАЛЬЧИК»

Рождение сына вознаградило Варвару Дмитриевну за неудачный брак. У нее явилась цель жизни — великая и единственная: воспитать сына. Любящая мать начала обучать ребенка едва ли не с того момента, как отняла его от груди. Она спешила передать ему все, что знала сама. И мальчик быстро все усваивал — у него были замечательные способности и удивительная память. «Сижу, бывало, за маленьким столиком, — вспоминал тринадцатилетний Писарев о своих первых шагах в учении, — раскладываю какой-нибудь casse-tête[1], рассматриваю картинки, или слушаю повесть об Амадее Гальском, или русскую сказку о Бове-Королевиче; я был неприхотлив на рассказы; чем несообразнее, чем невероятнее были эти рассказы, тем более прелести имели они в моих глазах; я не верил ничему неестественному, но любил следить за порывами воображения рассказчика, любил носиться мысленно в мире духов, колдунов и ведьм… Кроме того, я с удовольствием слушал давно известные мне рассказы, если только в них переменяли некоторые выражения или вставляли какие-нибудь вымышленные распространения…» Митя учился целыми днями. После утреннего чая мать садилась причесываться и звала Мптю заниматься французским языком. Она так дорожила каждой минутой, что занятия продолжались даже во время прогулок. Мать заставляла ребенка заучивать слова, потом придумывала длинные разговоры на русском языке и требовала их перевода на французский. Мальчику это нравилось, и скоро он принялся сам сочинять разговоры. Азбуку Митя усвоил легко и быстро. Четырех лет он бегло читал по-русски, а по-французски говорил как парижанин. Как-то раз, летним утром, вспоминал Андрей Дмитриевич Данилов, младший брат Варвары Дмитриевны, в Знаменское впервые приехал с визитом иностранец полковник. Ни в передней, ни в зале — ни души. В гостиной же его встретил четырехлетний мальчик, который с непринужденным видом сказал ему по-французски: «Полковник, тысячи извинений: мама вернется сию минуту!» Изумленный офицер задал ребенку вопрос, потом другой — и вот уже они ходят по гостиной и ведут оживленный разговор. «Не то удивило меня, — вспоминал потом полковник, — что ребенок прекрасно болтает по-французски, — я в Петербурге видел много попугаев, — но весь вид его, вся его маленькая фигурка, то достоинство и выражение в лице и глазах, с которыми он вел со мной беседу, — та непринужденность и тот смысл, который он влагал в свою детскую речь: вот что меня в ребенке этом изумляло и поражало и чего я никогда и нигде в жизни не встречал». Единственный сын и наследник был центром Знаменского мира. Приезжий, знакомый с порядками в доме, по выражению лица выбегавших ему навстречу слуг видел, здоров или болен мальчик. Многочисленные родственники, наезжавшие погостить, не могли налюбоваться на Митю. Ребенок привык, что каждое слово, каждое движение его замечается, и недостаток внимания больно задевал его самолюбие. Приехал как-то важный гость. Маленький Митя, облаченный в только что сшитый сюртучок и новые штанишки, вошел в гостиную, когда родители беседовали с гостем. Очень удивился, что на него даже не посмотрели. Шаркнул ножкой, произнес: «Бонжур» — никакого результата. Сел за свой столик, немного поиграл. Не вытерпев обиды, подошел к гостю и серьезно спросил: «Отчего вы меня не замечаете? Все всегда говорят со мной!» Дядя Константин Иванович, гордившийся успехами Мити, однажды высказал уверенность, что такой умный мальчуган будет министром или посланником. Отец возразил: «А почему же не кавалергардом?» Отставной драгун желал сыну того, чего не мог достичь сам. Когда 2 августа 1844 года родилась Верочка, у Варвары Дмитриевны хлопот прибавилось. В усадьбу выписали бонну. Юлия Федоровна Блез — дети звали ее Люля — не знала ничего, кроме немецкого языка. Но девушка была старательна и скоро стала матери хорошей помощницей. Варвара Дмитриевна хотела дать детям приличное образование и молила бога, чтобы он даровал им «понятие к наукам». Однако собственные познания ее были слишком малы, а на приглашение опытных педагогов не было средств. Все заменяла материнская любовь. Мать училась вместе с детьми, и не ее вина, что не всегда ее усилия были успешны. До конца жизни она так и не овладела немецким языком и никогда не могла заучить таблицу умножения. Проявляя изумительную энергию, мать стремилась из всего извлечь пользу для детей, заставляла все и всех служить поставленной цели. Узнает она, что в соседнем селе объявился дьякон, славившийся в семинарии своими познаниями в латинском языке, — тут же договаривается с ним, чтобы он давал уроки сыну. Прослышала, что в другой деревне писарь — замечательный каллиграф, посылает за ним, чтобы он учил детей чистописанию. Берется учить племянницу соседней помещицы французскому языку с тем, чтобы взамен эта помещица, прекрасная музыкантша, занималась музыкой с ее детьми. Все свои усилия мать устремляла на умственное развитие ребенка, совершенно не задумываясь о физическом. Митя от природы был малоподвижен, неуклюж и плаксив. Вечно за что-то зацепится и растянется, что-то повалит, прольет или разобьет. Ничего не стоило ему потерять книжку, шапку. Плакал он почти каждый день: то его «обижала» маленькая сестренка, то кто-нибудь из взрослых не признавал безногого гусара самой лучшей куклой на свете. В раннем детстве он был очень робок и смертельно боялся рыжей собачонки Дурочки. Лежит себе она на излюбленном месте — в мягком кресле. Митя осторожно откроет дверь. Убедившись, что Дурочка спит, крадется мимо на цыпочках. Но вот он споткнулся, собачонка с задорным лаем кидается к нему, а мальчик плачет от испуга. Может быть, иной раз Митя был бы даже не прочь побегать, порезвиться, но он рос в окружении взрослых и мог только мечтать о товарище-ровеснике. «Когда мы смотрим на слабого, бледного, вялого и притупленного юношу, — писал впоследствии Писарев, — мы имеем полное право сказать с законной гордостью: вот дело рук наших. Мы заставляли его учиться, когда ему хотелось спать; мы заставляли его сидеть на месте, когда ему хотелось бегать, мы держали его в четырех стенах, когда ему необходимо было дышать чистым воздухом; мы мужественно боролись с естественными стремлениями этого строптивого организма, и, как видите, мы достигли того, что этот организм, утратив всю свою строптивость, в настоящую минуту не стремится решительно ни к чему». В словах двадцатипятилетнего Писарева угадывается воспоминание о печальном личном опыте. Педагогические понятия Варвары Дмитриевны не допускали нежности к детям. Только у постели больного или перед разлукой давала она волю своим чувствам. Главную роль играли запреты, внушения и наказания. Они не подкреплялись доводами рассудка. Мать просто говорила детям: «делайте то», «не делайте этого», «это неприлично», «это стыдно», «это грех». Она не стремилась развивать характер в ребенке, заботилась не о том, чтобы ребенок не хотел, а чтобы не смел сделать дурного. Добровольным помощником матери в воспитании детей был дядя Сергей Иванович. Ярый крепостник, не отличавшийся ни умом, ни добродушием, он больше всех мудрил над мальчиком. Ни встать, ни сесть Митя не мог, чтобы Сергей Иванович не остановил его и не прочитал нотации, не обозвав при этом «болваном» или «ослом». Отец считал воспитание детей делом женским, но, изображая из себя верховного судью, строго наказывал сына за плаксивость, неловкость или забывчивость. Барский дом нередко оглашался свистом розги и умоляющим возгласом ребенка: «Папа, секи, только не больно». Ребенок был почтителен и послушен до смешного. Что бы ни приказывали старшие, он все тут же исполнял. Мите было не больше четырех лет, когда в гостях ему дали ложку варенья. Матери в комнате не оказалось. Съесть сладкое без ее позволения невозможно, но отказаться от угощения, не послушаться тетушки — тоже нельзя! Митя держал варенье во рту до прихода матери. Дали ему как-то французскую книжку о мальчике, который на все приказания взрослых отвечает вопросами «зачем» да «почему». Митя в полной растерянности спрашивал мать: «Разве есть такие дети? Разве можно не слушаться, когда папа или мама что-нибудь приказывают?» Мальчик никогда не лгал, и всякая неправда в других его возмущала. К себе он был очень строг. Девяти лет повезли его говеть в монастырь. Целый день он готовился к исповеди, был сосредоточен и молчалив, вместе с матерью припоминал все свои проступки. Но, вернувшись от священника, мальчик вдруг с ужасом вспомнил, что на душе остался тяжкий грех: он забыл признаться, как дважды солгал — пропустил в Шиллеровой «Истории Тридцатилетней войны» несколько скучных страниц, пока Люля дремала, и утаил, что сломал игрушку, а затем спустил ее под пол. Забывчивость, показавшаяся ложью, долго мучила мальчика. За правдивость, искренность и откровенность, за неумение таиться и скрывать свои мысли и чувства Писарева звали в семье «хрустальной коробочкой». Пусть факты, рассказанные родственниками спустя полвека, несколько анекдотичны и, может быть, в чем-то преувеличены, в них, безусловно, есть реальная основа. Маленький Писарев был действительно «выдрессированным ребенком», как назвал его Андрей Дмитриевич Данилов в своих воспоминаниях. Не слишком ли дорогая цена за преждевременное развитие и кристальную чистоту? Ни одна демократическая струйка не примешивалась к воспитанию знаменских барчат. Будущий дипломат или кавалергард не должен знать ничего неприятного, грубого, грязного. Держать детей подальше от зипунов, курных изб и диких мужиков, а то, не дай бог, заразятся предрассудками и суевериями, грубыми манерами — прощай, европейский лоск! Примерно так рассуждала Варвара Дмитриевна. И не Ивану Ивановичу с его братьями, которые вовсе не считали мужика за человека, было разубеждать ее. Так вырос Митя, ни разу не побывав в крестьянской избе, ни разу не поговорив с мужиком. Ни одного воспоминания, связанного с крестьянами — хорошего или плохого, — не вынес он из детских лет. Была у него старушка няня Феона, были лакеи в доме, дворня. Но крепостным строго-настрого запрещалось вступать в разговор с барчуком.3. ВОЗМУТИТЕЛИ СПОКОЙСТВИЯ

Осенью 1849 года в Знаменском появилась бледная, худенькая, но бойкая и очень веселая девочка. Была она дочерью младшей сестры отца, тетушки Анастасии Ивановны Кореневой, и доводилась Мите двоюродной сестрой. Звали ее Раисой, и было ей тоже девять лет. Девочка рано познакомилась с будничными сторонами жизни. Ее родители, мелкие помещики, настолько обеднели, что не могли воспитывать троих детей дома (у Раисы были старшая сестра Полина и младший брат Николай). Все детство Раисы прошло в чужих людях. Одни из них подвергали ее воспитательным экспериментам, другие — предоставляли самой себе. С рук кормилицы попала она в дом богатого родственника, от него к бездетной тетушке, теперь к Писаревым. «Раиса, — вспоминала впоследствии Вера Писарева, — умела понимать людей, с которыми ее сталкивала судьба, сразу, на лету, с поразительной быстротой взгляда схватывать сущность обстановки, в которую попадала, и, не взявши ни одной фальшивой ноты, сразу же прилаживаться к ней. II это несмотря на 9-летний возраст. Специально женские инстинкты были в ней сильно развиты; она желала нравиться, была кокетлива, и воображение ее было сильно развито чтением всевозможных, для детского возраста неподходящих, романов». Приспособилась Раиса и к Писаревым. Девочка поняла, что новая воспитательница — женщина с сильным характером, что она привыкла царить не только над поступками, но и над всеми помыслами детей. Раиса аккуратно исполняла все, что ее заставляли делать, хотя вряд ли ей нравилось вместо чтения романов изучать французский и немецкий языки или регулярно молиться по утрам и вечерам. Тем не менее во всем этом она очень скоро добилась успехов, и Варвара Дмитриевна была довольна послушной девочкой. Однажды, когда дети остались одни, Рапса научила их игре, в которую сама играла с ранних лет. Это было что-то вроде общей сказки или, лучше сказать, бесконечного романа, авторами которого были все трое вместе. У каждого было по нескольку героев и героинь. Они заставляли их мыслить, чувствовать и действовать по собственным наклонностям и образу мыслей. Поначалу игра шла туго. Раисе было очень странно узнать, что дети считают себя не вправе думать о чем-нибудь самостоятельно. — А о чем нам думать? — говорил кузине Митя. — Маман уже все передумала за нас. Велит богу молиться — я молюсь, велит чай пить — я пью, велит учиться — учусь, пошлет гулять — гуляю. Я так привык все делать, что велит маман, что мне в голову не приходит самому пожелать чего-нибудь. — А вот я так беспрестанно думаю, — сказала она в ответ. — Думаю о том, зачем кругом меня так часто говорят неправду… Думаю о том, для чего тетушка, когда сама виновата, непременно хочет обвинить кого-нибудь?.. На что дяденька так притворяется и хвалит в глаза тех, кого заочно осуждает?.. Только маме я этого не скажу. Ведь она не станет думать по-моему… Зачем же напрасно ее огорчать? Я делаю все, что заставляют меня делать, а думаю так, как думается. Такое вольнодумство пугало Митю и Верочку, но не повлиять на них не могло. С первых дней Митя всей душой привязался к кузине. Ни одной забавы, ни одной игры не умел он строить без нее. Вернее, он находил удовольствие в этих играх только потому, что их разделяла Раиса. Без нее всякие развлечения, прогулки, катанье на лодке и в экипаже ему скучны и томительны. Он привык к Раисе, привык видеть ее умные глазки, ее бледное матовое личико, привык слышать ее музыкальный голос, ее звонкий смех. Пятилетняя Верочка на каждом шагу ревновала брата к кузине. А он не скрывал, что любит кузину больше, чем сестренку, и часто доводил этим Верочку до слез. В подобных случаях мать всегда обвиняла Раису и частенько без вины отчитывала и наказывала ее. В семье все чаще возникали разговоры об определении Мити в гимназию. Предстоящая разлука с кузиной приводила мальчика в отчаяние. Каждое лето приезжал в Знаменское Андрей Дмитриевич Данилов, недавно окончивший Московский университет и теперь занимавшийся где-то педагогической деятельностью. Он всегда внимательно относился к мальчику, и Митя был к нему привязан. Этим летом Андрей Дмитриевич вызвался заниматься с племянником русским языком, а заодно и с его ровесницей — кузиной. В больших черных глазах мальчика так ясно отражалась работающая мысль, что занятия доставляли учителю истинное наслаждение. А домашние воспитатели удивлялись: ребенок превосходно занимается без угроз и наставлений! Непривычно было и Мите. Дядя не требовал любви и уважения к себе за то, что он взрослый, ничего не приказывал, не ругался, а вел себя как равный. Он не снисходил к просьбам детей, а первый затевал игры и, как маленький, кричал и бегал вместе с ними. Вскоре между дядей и племянником сами собою установились отношения откровенности и доверия. Ни с кем из старших Митя не был так прост и открыт, как с Андреем Дмитриевичем. Для него дядя стал товарищем, которого недоставало, другом, всегда готовым помочь. Он никогда не нарушит слова, не выдаст его тайны, не осмеет его детского чувства. Еще одно примечательное событие случилось тем же летом 1850 года. В Знаменском гостила семнадцатилетняя Маша Вилинская, дочь двоюродной сестры Варвары Дмитриевны. Она и раньше часто и подолгу жила у Писаревых вместе с матерью, а когда мать вышла вторично замуж, около двух лет воспитывалась у Варвары Дмитриевны. Но тогда Митя был еще слишком мал, и, хотя отношение Маши к нему было очень теплым, общих интересов с троюродной сестрой у него не находилось. Потом Машу отдали в частный харьковский пансион, и она приезжала к тетке на каникулы в сопровождении друзей — студентов Харьковского университета. Зна-менское тогда оглашалось веселым гомоном молодежи, оживленными спорами, смехом, песнями. Митя вертелся тут же, слушая речи молодых людей, скептические реплики родителей, и, хотя мало что понимал, в его детской голове откладывались какие-то новые мысли, противоречащие тому, что он слышал дома. Вскоре Маша покинула пансион и стала жить в Орле. Здесь, в салоне своей другой тетки, она познакомилась со многими удивительными людьми. Теперь она приехала полная живых впечатлений и с восторгом рассказывала о И. В. Киреевском, П. И. Якушкине, о том, как она вместе с этнографом Афанасием Марковичем (высланным из Киева за участие в Кирилло-Мефодиевском обществе) собирается записывать украинские народные песни. С Андреем Дмитриевичем у нее сразу нашелся общий язык, и они много говорили о литературе. Раиса и Митя неизменно были тут же, изредка вставляли свои замечания. Впервые Митя участвовал в серьезных разговорах взрослых, и почти как равный!Легкомыслие Ивана Ивановича, его мелкие страсти, пожиравшие все доходы от Знаменского, его пренебрежение хозяйственными делами привели к тому, что усадьба оказалась заложенной и перезаложенной. «Выручил» двоюродный брат Ивана Ивановича, Николай Эварестович Писарев; он согласился купить поместье, обремененное долгами. В июне Иван Иванович отправился в Тульскую губернию, в сельцо Грунец, Бутырки тож, чтобы приготовить к приезду семьи новую усадьбу. Это было последнее имение, остававшееся у Писаревых. По всей вероятности, оно было приданым Варвары Дмитриевны. Осенью семья покидала родовое гнездо. Варвара Дмитриевна блеснула игрой в последнем домашнем спектакле, затем со всеми домочадцами отслужила в Заокском монастыре напутственный молебен. В конце октября целым обозом Писаревы тронулись в путь. Грунец ни в чем не мог сравниться со Знаменским. Земли и крестьян здесь было примерно столько же, но дом был настолько тесен, что его стали называть клеткой. Ни пышных садов вокруг, ни реки, ни живописных видов из окон. Ожидая четыре месяца семью, Иван Иванович едва успел распорядиться обновить в доме паркет. Варвара Дмитриевна осталась недовольна деятельностью мужа и решительно объявила, что теперь хозяйствовать будет сама. Мать пыталась приучать и сына к хозяйственным делам. Отлучаясь из дома, она поручала ему записывать расход муки, сена, овса. Но, вернувшись, находила все перепутанным в хозяйственной тетради, очень сердилась на невнимательность Мити и в конце концов отказалась от своей затеи. Для Мити все оставалось по-прежнему: он учился, много и с увлечением читал, свободные часы проводил с сестрами, все больше привязывался к Раисе. Жаль только, что любимый дяденька уехал, но он пишет письма, учит в них кататься на салазках, выписал «Детский журнал», который Митя читает вслух. Зимой случилось происшествие: Маша Вилинская сбежала от тетки, вышла замуж за А. В. Марковича и прямо из церкви после венчания прикатила в Грунец. Через несколько дней на писаревских конях Марковичи отправились в Чернигов. Расстроенные дела семейства коснулись и детей. Уехал гувернер-француз, проживший в семье два с половиной года. Он был необыкновенно ласков с детьми, Раиса и Митя плакали. В марте 1851 года умерла тетушка Анастасия Ивановна. На семейном совете было решено Раису удочерить. Варвара Дмитриевна согласилась на это не вдруг. Ее мучили сомнения. Она боялась, что ее сын, привыкнув к подруге детства, со временем полюбит ее — бедную девушку, да еще родственницу… Что ж тогда будет? Но добрая женщина не могла не сжалиться над осиротевшим ребенком. К тому же она успела привязаться к девочке. Раиса навсегда осталась в семействе Писаревых. В марте приехал Андрей Дмитриевич. Начались веселые игры, прогулки, катанья. Мальчик не разделял мнения взрослых о бедности грунецкой природы. Ему нравились и мелководная болотистая Зуша, и небольшой лесок по соседству, и даже чахлый садик вокруг дома. Он с любопытством осматривал новые места, каждая мелочь возбуждала его богатое воображение. Он принялся писать рассказ «Орден горы». Большинство персонажей он заимствовал из рыцарских романов. А среди них действовали самый благородный на свете рыцарь Андрей Дмитриевич и сам Митя. Десятилетний Писарев достаточно искусно развивает интригу и строит диалоги многочисленных персонажей. Это был не первый литературный опыт Писарева — еще в восемь лет он написал сказку под заглавием «Рамалион». События в ней развивались на звезде, называемой «Мир духов».

Осенью Мите исполнилось одиннадцать лет. На семейном совете было решено отправить его в Петербург, в гимназию. Варваре Дмитриевне трудно было смириться с предстоящей разлукой, но реплика отца: «Не свиней же ему пасти в деревне!» — определила все. Снова пришел на помощь двоюродный дядя Николай Эварестович. Он вызвался платить за Митю в гимназию, а затем в университет. Получив образование, Митя возвратит ему долг. Брат отца, Константин Иванович, тот самый, что прочил мальчику карьеру дипломата, тоже предложил свои услуги — он доставит Митю в Петербург и с рук на руки сдаст тетушке Наталье Петровне, которая воспитывала еще Варвару Дмитриевну. Только ей и могла доверить мать свое детище. 6 декабря поутру Митя выехал из Грунца. Слезы мешались с потоками наставлений и горячих молитв. В последнюю минуту мать вручила сыну кипу тетрадок с французскими и немецкими словами. Мальчик должен был их повторять дорогой. Писарев впервые покидал родительский дом. Все ему внове, все интересно, и обо всем увиденном по дороге он спешит рассказать в своих письмах, которые пишет почти ежедневно. Железная дорога от Москвы до Петербурга была только что построена. Всего месяц назад по ней проследовал первый пассажирский поезд. Теперь каждый, купив билет, мог покрыть расстояние между двумя столицами в пять раз быстрее, чем на лошадях. Новость эта еще не стала достоянием глухой провинции, и только в Москве, узнав об общедоступности и удобствах «машины», дядя решил предпочесть ее привычным перекладным. Наблюдательный мальчик жадно впитывал в себя новые впечатления. В «конторе машины» Мите очень понравилась толпа, в которой были «люди всех классов: купцы, мещане, офицеры, солдаты, дворяне и даже татары», но все же он был рад расстаться с вокзалом — там стояла «ужаснейшая жара». Очень любопытно было устройство вагона: «Это род комнаты, довольно большой, наполненный стульями, прикрепленными к полу. Посреди комнаты проходит коридор, выходящий в переднюю; на потолке висят две лампы». Когда поезд тронулся, у мальчика «невольно сжалось сердце», но, уверял он, «скорее от нетерпения, от беспокойства, а не от боязни». Поезд шел сутки, но это представлялось пределом скорости. «Машина тронулась сначала очень медленно, — писал Митя домой, — потом все скорее и скорее и наконец достигла невероятной степени быстроты: мы летели. Деревья, дома — все исчезало замечательно быстро…» Станции появлялись раньше, чем их ожидали, пассажиры выходили прогуляться, затем машина свистела, и все бежали садиться по местам. Дядя боялся, чтобы Митя не отстал, и оставлял его в вагоне.

Писарев — матери, 10 декабря 1851 года: «Милая, добрая, превосходная Мамаша! Вот я и в Петербурге, в объятиях тетеньки Натальи Петровны, очень далеко от тебя, но зато с тетенькой, и этого достаточно, чтобы совершенно успокоить тебя относительно моей судьбы, милая, милая Мамаша… С Митей Уваровым в дружбе, и наши уроки начнутся завтра. Тысячу и тысячу раз целую твои руки, от всего сердца обнимаю Папашу, Дяденьку Сергея Ивановича, Веру, Раису. Прощай, добрая мама, прощай! До свиданья! Твой сын, который любит Тебя всем сердцем и никогда не забудет Твоих наставлений. Д. П.».

Для одиннадцатилетнего мальчика начиналась новая жизнь.

4. ПЕТЕРБУРГСКИЕ РОДСТВЕННИКИ

Тетушка Наталья Петровна Данилова, приютившая Митю в Петербурге, доводилась ему, собственно, не тетушкой, а бабушкой, только двоюродной или даже троюродной. С ней жила ее сестра Мария Петровна Уварова с шестнадцатилетней дочерью Марией Федоровной и пятнадцатилетним сыном Митей. Приходили в гости другие родственники: дядя — генерал Роговский, тетя Лиза Копьева, троюродный брат Писарева Валериан Вилинский, приезжала крестная Екатерина Васильевна Данилова. Митя оказался в окружении многочисленной материнской родни. Все эти Уваровы, Копьевы, Жуковы, Роговские, Алеевы назывались тетями и дядями, кузенами и кузинами, но действительную степень их родства установить было трудно. Среди них Наталья Петровна была ому определенно самой близкой родственницей. В Петербурге жили и родственники отца. С ними мальчик изредка виделся, но большой роли в его жизни они не играли. Только дядя Константин Иванович, поселившийся по соседству, почти ежедневно встречался с племянником, с ним тетушка обсуждала все касавшееся воспитания Мити. Он был представителем писаревской стороны, так сказать, посредником и контролером. Другого дела у него в Петербурге не было. Приехав вместе с племянником, он стал добиваться места чиновника, но и спустя три года у него все еще «много надежд, но места пока нет». Отдаленность родства не мешала всем новоявленным дядюшкам и тетушкам проявлять к Мите горячие чувства. Они находили сходство в наружности или характере мальчика с родителями или даже с собой, интересовались его уроками и дневником, наперебой спешили подавать советы, читать нравоучения. Домашняя опека сменилась опекой родственной. Конечно, она была не так строга и взыскательна, но зато еще более скучна и надоедлива. Наталья Петровна была женщиной добродушной. Она любила Митю и не слишком допекала его наставлениями. Она только заставляла мальчика читать вслух назидательно-религиозные книги да, борясь с рассеянностью и забывчивостью Мити, придумала для него страшное наказание. Всякий раз, когда, например, вернувшись из гимназии, Митя забывал снять мундир, он лишался права писать Раисе. «Средство было радикальное и подействовало. Не желая лишать ни себя удовольствия ‘беседовать с нею, ни лишать ее того удовольствия, которое она, как говорит, испытывает, получая мои письма, я стал внимательнее». Иногда в доме тетушки собирались гости, и тогда Митя должен был выходить к ним, отвечать на их вопросы, приобщаться, так сказать, к светскому обществу. Но здесь Митя позволял себе показать характер и отстаивать свои права. Однажды при гостях говорили о почерке мальчика, и тетя приказала принести дневник. «Я принес его, и князь, услышав слово «дневник», взял тетрадь с насмешливым и самодовольным видом и приготовился заглянуть в него, но я, быстрый, как мысль (тяжелая, разумеется), вырвал у него находящийся в опасности дневник и, сказав, что я не давал ему права его читать, вышел с большим эффектом». После этого случая Митя старался не появляться при гостях, заявляя: «Мне нечего делать в гостиной». Семейный круг тетушки не мог дать духовной пищи мальчику. Разговоры, которые слышал Писарев дома, не выходили за пределы узкородственных интересов, злословия и пустой светской болтовни. Бедная событиями жизнь дополнялась однообразными визитами к родственникам и знакомым, хождением по праздникам к обедне в Преображенский собор да поездками в Сергиевский монастырь на страстной неделе (Митя избегал этих поездок — «боялся страшной длинноты всенощной»). Так продолжалось все. гимназические годы. Но главным в жизни Мити все это время было, конечно, ученье: подготовка в гимназию, потом приготовление уроков, занятия музыкой, не пошедшие, впрочем, впрок. Приехав в Петербург, Митя прежде всего передал тетушке желание отца готовить его к поступлению с осени в четвертый класс. Оглядев хилое сложение ребенка, Наталья Петровна покачала головой: «Непосильная работа тебя утомит… Тебе надо побольше двигаться, заботиться о своем здоровье, а не обременять голову греческим и алгеброй». На следующий день Митя с триумфом выдержал домашний экзамен, учиненный ему Уваровым. Кузен и тезка Митя Уваров взялся готовить Писарева к поступлению через месяц в третий класс. Тетушка тем временем хлопотала, чтобы определить Митю в ближайшую гимназию, где уже учился Уваров. Первое время Митя даже не скучал по дому. После ежедневных подробных писем он вдруг замолкал на две недели, а когда уже больше невозможно было откладывать, писал поздравительную скороговорку.Писарев — матери, 28 декабря 1851 года: «Милая, добрая мама! Прежде всего поздравляю Тебя с праздником Рождества и с Новым годом. Ты слишком хорошо знаешь мои чувства, знаешь вперед мои пожелания: я их высказывал Тебе и повторял всегда, так что я думаю, что это потерянное время, сызнова перечислять Тебе то, что я говорил Тебе более 20 раз. Счастья, богатства, спокойствия, всего, что только может сделать Тебя вполне довольною, я желал Тебе всегда и теперь желаю. Мне некогда, Мама, уверяю тебя; прости, пожалуйста. Я кончаю мое письмо, прощай, прощай, прощай! Скажу только, что Тетенька довольна мною; я здоров; Митя очень дружен со мною. Д. П.».

Мальчику действительно было некогда. Новая обстановка, множество занятий, а главное — товарищи — захватили его целиком. Да, наконец-то у него появились товарищи. К Мите Уварову приходили гимназисты, у генералаРоговского было двое сыновей — Николай и Михаил, у тети Лизы Копьевой — племянник. Все они были почти одних лет с Писаревым. Большая компания мальчиков радовала Митю, все свободное время он проводил в прогулках и играх с ними. После полуторамесячных занятий пришел день вступительного экзамена: «Я должен описать сегодняшний день, потому что, может быть, во всей этой тетради не будет дня более памятного для меня и моих родителей, чем 29 января 1852 года. Сегодня я сделал первый шаг мои в жизнь, одним словом, сегодня я сдал экзамен на поступление в третий класс гимназии! Я проснулся в половине девятого. Я дрожал, мороз по коже подирал, как говорится. Я перечитал наскоро то, что успел, горячо помолился Богу, больше, чем когда-либо нуждаясь теперь в его помощи. Выпив чаю, я пошел поздороваться с тетей, которая была уже готова. Пробило девять часов; мы отправились и через несколько минут были на месте. Дверь отворилась, я вошел, дрожа. Мы поднялись на лестницу и встретили директора, Федора Ивановича Буссе. Он поговорил о чем-то с тетей, но я ничего не понял, я расслышал только, что он просит оставить меня одного в гимназии до конца экзамена. Тетя согласилась, так как ничего нельзя было поделать, благословила меня, поцеловала и вернулась домой. Директор повел меня в третий класс. Все встали, когда он вошел. Он сказал несколько слов учителю математики, Францу Ивановичу Буссе (своему брату), и затем вышел. Тот спросил меня, что я знаю по арифметике и по алгебре, и я ответил, что знаю всю арифметику, а по алгебре сложение…» Запись оборвана, и дневник оставлен на целых два года. Но главное известно: в этот день Митя Писарев стал гимназистом.

5. ШКОЛА ДЕМОСФЕНОВ

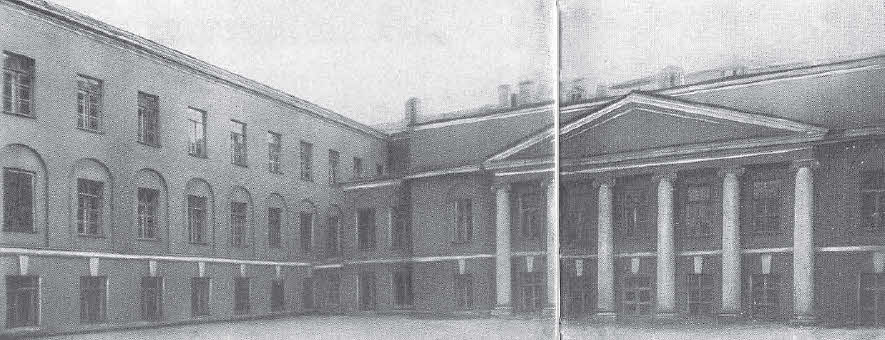

Третья петербургская гимназия помещалась в трехэтажном здании на углу Гагаринской улицы и Соляного переулка. Она была на хорошем счету и в то же время считалась самой дешевой. Воспитанники гимназии предназначались к педагогической деятельности. Поэтому она была единственной в столице гимназией с двумя древними языками. После европейских революций 1848 года классическое образование в России было ограничено: опасались республиканского духа древних греков и римлян. Уже больше двадцати лет директорствовал в гимназии профессор Педагогического института Федор Иванович Буссе. Умный и добрый человек, просвещенный и гуманный педагог, поклонник Песталоцци и ученик Ланкастера, когда-то он с немалой энергией пытался следовать передовым педагогическим идеям. Но годы брали свое — ему было под шестьдесят — слабохарактерный, болезненный, а главное, усвоивший за многолетнюю службу, что самостоятельно действовать никак невозможно, он почти не принимал участия в управлении гимназией. Появлялся он редко, на уроках присутствовал молча, вынужденный прочитать нотацию провинившемуся — говорил вяло, односложно и бессвязно. Лишь иногда, после занятий, он подходил побеседовать с кем-нибудь из гимназистов и тогда очень обстоятельно расспрашивал, что задано, как ученик готовится, проверял и исправлял задачи и переводы, очень любил, чтобы у него спрашивали что-нибудь. Его не боялись, из детской жестокости почти в глаза смеялись над ним, но любили. Правил гимназией инспектор — Федор Андреевич Аккерман — живой, подвижный немец, слишком правильно говоривший по-русски. Это был тиран, постоянно выискивавший себе жертвы. Он заботился только о внешнем порядке и дисциплине и не церемонился ни с гимназистами, ни с педагогами. Стоило гувернеру пожаловаться на ученика, инспектор многословно, не стесняясь в выражениях, разносил гувернера при всем классе. Гимназиста же ожидала суровая кара в субботу: всех провинившихся собирали в этот день в бане и секли под наблюдением самого Аккермана. Для старшеклассников существовал карцер, который благодаря заботам инспектора редко пустовал. Воспитатели подбирались из отставных юнкеров или неудавшихся чиновников. Щелчки, затрещины, карцер, розги процветали в гимназии. Особенно доставалось казеннокоштным воспитанникам, жившим в интернате. Жалобы учеников на несправедливость или на плохую пищу вызывали строгое наказание «за дерзость против начальства». Такое воспитание оставляло тяжелые следы в детских душах. Л. Н. Модзалевский, известный педагог, окончивший 3-ю гимназию на год раньше Писарева, вспоминал: «Скрытность, ложь, обман, — как последствия запуганности и унижения, — были нашими добродетелями, когда мы приходили в соприкосновение с нашими грубыми, глупыми, а иногда пьяными воспитателями или гувернерами, а выкидывание разных злых или смешных проделок над ними было лучшим нашим развлечением». Писарев был приходящим гимназистом. Поэтому он не испытывал и сотой доли того, что выпадало на долю пансионеров. Но грубость, рукоприкладство процветали и в классах. А между тем ни в дневнике, ни в письмах Писарев ни слова не говорит о наказаниях, которым подвергаются его товарищи, да и он сам при тогдашнем режиме в гимназии его было за что наказывать. Все объясняется просто. Даже дневник, писанный для себя, никогда не содержит всей правды. По самым разным соображениям автор дневника просеивает факты, отбирает их. А Писарев-гимназист вел дневник прежде всего для матери. Он привык делиться с матерью всем, и ему, вероятно, было очень трудно о чем-нибудь умолчать. Но он представлял себе, как будет реагировать мать на необычайные новости, и предпочитал вовсе не сообщать таких новостей, которые причинили бы волнения дома. Первое место в гимназической программе занимали древние языки. Ни один день не обходился без эллинов и римлян. По семь-восемь часов в неделю шесть лет изучали латинский, пять — греческий. Каждый язык вели два учителя, и преподавались они отлично. Как тут было не научиться правильно читать латинские стихи и спрягать греческие глаголы без грубых ошибок? На новые языки отводилось мало учебного времени, а преподавали их иностранцы, которые не умели и не желали говорить по-русски. В классах ученики ничего не делали, выезжали на трудах нескольких счастливцев, которые принесли практическое знание этих языков из дому. Писарев был одним из этих счастливцев. Хорошо учили русской грамматике. В третьем классе гимназист приобретал за семь копеек тоненькую книжечку «Сокращенная грамматика» Востокова. Чудесная была это книжка! Крупный филолог выбрал из грамматических дебрей самое необходимое и изложил сжато, точно и настолько понятно, что объяснений не требовалось. Разделенная учителем на маленькие порции, за год грамматика выучивалась слово в слово. Ученики иллюстрировали правила собственными примерами по образцу приведенных в книжке и свободно делали этимологические разборы по формуле. Было в классе несколько экземпляров полной грамматики того же Востокова «для справок по правописанию», но обращались к ним редко. Совсем расставшись с русской грамматикой в третьем классе, гимназисты были вполне грамотны. С четвертого класса грамматику сменяли теория словесности и русская литература. По позднейшим словам Писарева, история русской литературы представляла список имен, которые навсегда оставались для ученика именами, «ровно ничего собой не означающими». Писареву повезло. Его переход в четвертый класс совпал с появлением в гимназии нового преподавателя русского языка и словесности. Владимир Яковлевич Стоюнин, в то время еще совсем молодой человек — ему исполнилось 27 лет, — резко отличался от всех учителей и гувернеров. Широко образованный молодой словесник (он был товарищем Н. Г. Чернышевского по выпуску Петербургского университета), очень скоро внушил к себе уважение и гимназистов, и преподавателей, и начальства. Сосредоточенный и независимый, он был сдержан и ровен в обращении, никогда никого не наказывал, ни на кого не жаловался и почти никогда не ставил дурных баллов, не придавал вообще баллам значения. Его речи были свободны и просты, но необыкновенно ясны и содержательны Даже самые ленивые и неспособные ученики у него в классах занимались. Гимназисты любили его и гордились тем, что «учились уже у Стоюнина — значит, не какие-нибудь школьники, а настоящие гимназисты». Схоластическая программа, тщательно очищенная от «вольномыслий», бездарные учебники создавали серьезные препятствия для учителя словесности. Владимир Яковлевич пытался преодолеть эти многочисленные препоны. Он знакомил учеников с произведениями русской литературы в историческом освещении, попутно сообщая необходимые сведения по теории литературы. Уже тогда Стоюнин начинал создавать свои знаменитые руководства к изучению литературы, которые во второй половине XIX века пользовались большой популярностью в гимназиях. Сжатые и дельные рассказы учителя, чтение на уроках литературных образцов, заучивание наизусть стихотворений поддерживали и развивали интерес гимназистов к литературе. Стоюнин поощрял творчество учеников, сочинения и стихотворные опыты гимназистов тут же прочитывались и обсуждались всем классом. Однако даже в классах Стоюнина гимназисты ничего не слышали о Лермонтове, Гоголе, Белинском и очень мало о Пушкине. История всеобщая преподавалась по скверным учебникам Зуева и Смарагдова, русская — по краткому учебнику Устрялова и выучивалась чуть не наизусть. Исторические знания гимназистов, по словам Писарева, представляли самый печальный оптический обман. Незначительность истории как предмета символизировал преподаватель Красов, из вологодских семинаристов. Он ходил на цыпочках, боялся начальства и даже своих учеников. Тонким голосом он задавал урок по книге от сих до сих или, очень редко, с ударением на «о» пересказывал учебник. Гимназическая система строилась на зубрежке. Гимназисты приобретали привычку, встречая незнакомые понятия, свыкаться с ними, не проникнув в их смысл, привычку читать книги, не отдавая себе отчета в их содержании, привычку скользить над трудностями, не замечая их. Эта система порождала расслабление и вялость мысли. Предохранить гимназистов от угрожавшего им отупения могли бы математика и физика, но они были пасынками в гимназической программе. Математика в гимназии — «это ряд удивительных фокусов, придуманных бог знает зачем и бог знает какою эквилибристикою человеческого мышления. У каждого фокуса есть свой особенный ключ, и эту сотню ключей надо осилить памятью. Доказывая теорему, гимназист только притворяется, будто выводит доказательства одно из другого — он просто отвечает заученный урок. И пусть не обольщается благодушный педагог тем, что ученик доказывает теорему и при перемене букв чертежа. Попробуйте изменить фигуру; предложите, например, вместо остроугольника тупоугольник или устройте так, чтобы заинтересованный в доказательстве угол глядел не в стену, как ему велено глядеть по учебнику геометрии, а хоть бы в пол или в потолок. Сделайте так, и я вам ручаюсь, что из десяти бойких геометров пятого класса девять погрузятся в бесплодную и мрачную задумчивость. Они с краской стыда на лице сознаются вам, что «у них этого нет», и если вы немножко психолог, то вам сделается от души жалко бедных юношей: вы поймете, что в эту минуту их законное самолюбие страдает гораздо сильнее, чем если бы их поймали на крупной шалости или уличили в небрежности к заданному уроку; им приходится сознаться в умственном бессилии — в бессилии, произведенном искусственными средствами, и они сами чувствуют смутно, что они могли быть сильнее и что их местная тупость находится в какой-то роковой связи с своеобразными достоинствами системы преподавания». Так рассуждал взрослый Писарев в своей автобиографической статье «Наша университетская наука». А пока он гимназист, мало отличающийся от своих товарищей и, безусловно, никаких сомнений в целесообразности гимназической системы не выражающий. Вопреки планам тетушки, намеревавшейся продержать его в третьем классе полтора года, Писарев осенью перешел в четвертый. Скоро он сделался одним из первых учеников и ежегодно получал награду за успехи. Одноклассники его уважали. Товарищей он не выдавал, случалось, и сам не знал урока и охотно принимал подсказки — «если это и нечестно, то удобно», — записал он в дневнике. При всех своих успехах Писарев вовсе не был примерным гимназистом. Он почти ежедневно опаздывал, читал на уроках посторонние книги или готовился к следующему уроку, бывало, получал нули и единицы, участвовал в шалостях, из-за которых иногда даже попадал в лазарет. Учителя были довольны способным гимназистом. Он готов был отвечать без подготовки и по-гречески, и по-латыни, чем не раз выручал одноклассников. Учитель немецкого языка Э. П. Буш выделял его среди прочих учеников, давая читать книги из своей библиотеки. Стоюнин считал Писарева своим лучшим учеником. И это недаром. Ведь Писарев так любил писать сочинения и так серьезно к ним готовился. Несколько сочинений Писарева сохранилось до нашего времени, и хотя это только школьные сочинения, они вносят несколько черточек в его биографию, свидетельствуя о наблюдательности Писарева-гимназиста, о его стремлении к самостоятельным суждениям. В сочинениях — отношение к окружающему. В лирическом отрывке «Летний вечер» Писарев описывает деревенский пейзаж. Это не книжный пересказ, а собственные наблюдения. «Первый урок над Азбукой» не только воспоминания о начале собственного учения, но и критика, правда еще робкая, «Азбуки русского слова», содержавшей в качестве упражнений всевозможные нравоучения и молитвы. Разбор «Горя от ума» завершается утверждением, что комедия может «послужить и нынешнему обществу полезным уроком». Психологический очерк «Скука» противопоставляет низшие классы народа (им «некогда скучать; они заняты, а в немногие часы отдыха они веселятся в самом деле, от души») пустому светскому обществу («все светские приличия, этикет, все это выдумано от скуки», «все эти светские глупости, в которых мыслящий человек… не найдет никакого смысла»). Соображения, положенные в основание этого очерка, а также рассыпанные в других сочинениях («природа искажена искусством человека», «учить ребенка силой невозможно», оправдание обмана, если он ведет к пользе, и т. д.), предвосхищают те мысли, которые Писарев будет проповедовать со страниц журналов. Его мировоззрение подготавливалось уже на гимназической скамье. Талантливый педагог, Стоюнин разглядел талантливого ученика и старался направить его. Сам попечитель учебного округа, грознейший Мусин-Пушкин удостоил Писарева своим одобрением. Похвалой попечителя Митя особенно не обольщался: за время ученья в гимназии он, по крайней мере, трижды хвалил Писарева, трижды спрашивал о фамилии, но так ее и не запомнил.6. ОТЕЧЕСТВО И СООТЕЧЕСТВЕННИКИ

О Грунце Писарев мечтал весь долгий год. Не успев вернуться из дома, он принимался считать время, оставшееся до новых каникул. «Я начал понимать радость воспоминаний и переписки, — писал он в дневнике. — Говорят, что во сне видишь, о чем думаешь. Теперь я этому верю, испытал это на себе. Думая постоянно о моих милых, милых друзьях в Грунце, так сказать, живя воспоминаниями, я только и вижу во сне деревню и каникулы. Сегодня ночью я видел себя на качелях, видел всех наших. Убаюканный этими сладкими иллюзиями и чувствуя утром, что просыпаюсь, я старался снова заснуть, чтобы снова вызвать эти сладкие виденья, хотя и знаю, что все это сон. Обыкновенно это удается мне». С Николаем Роговским, ставшим его другом, Митя вел нескончаемые разговоры о деревне. Но если Роговский сожалел о деревенской природе в отцовском поместье, Митя думал о людях, которых там оставил («Онжалел отечество, я — соотечественников, так сказать»). Ни со столичными родственниками, ни с гимназическими товарищами у Писарева не установилось душевной близости. А в Грунце оставались мать, дядя Андрей, Верочка — люди, горячо любящие его и любимые им. И еще была маленькая сестренка Катя, родившаяся, когда Митя учился в пятом классе. Он звал ее ласково Ка-хас и относился к ней с почти отцовской нежностью. Но больше всего Митя думал о своей кузине. «Прежде всего Раиса, которую я люблю нынче как-то особенно и которой я готов поверить все, что во мне происходит. А доверие не есть ли самое необходимое условие дружбы и не являюсь ли я самым преданным, самым верным ее другом, одним словом, братом ее? И разве не естественно, что моя привязанность растет по мере того, как я могу больше оценить ее добрые качества и ее милый ум». Но вот наконец и Грунец. Перемен здесь совсем немного. Разве что система воспитания немного смягчилась. Варвара Дмитриевна приобрела некоторый опыт, да и любимый сын проводит дома всего только шесть недель в году. Эта краткость пребывания Мити в семье побуждала мать умерять свою строгость. Кроме того, Митя теперь петербуржец, образован лучше, чем сама воспитательница, и может рассказать что-нибудь новое, полезное для умственного развития сестер. А Варвара Дмитриевна неустанно искала этой пользы. «Помню я, — вспоминала Раиса Коренева, — что она прослышала о значении Белинского в русской литературе; вот она спешит достать некоторые из его статей, и я, девочка лет 13-ти или 14-ти, прочитываю вместе с нею десятки страниц, из которых мы обе ровно ничего не понимаем. Плохо осмысленные нами термины субъективно и объективно нагоняют на нас скуку, без малого не усыпляют нас; но мы ободряем друг друга и с твердой решимостью доканчиваем начатый труд, т. е. прочитываем все эти непонятные для нас статьи из одной боязни, что, не докончив их, мы, может быть, потеряем, упустим что-то». В другой раз, рассказывает Коренева, «мамаша прочла где-то о том, что развитие живописи способствовало распространению культуры вообще, и, увлеченная этой идеей, она достала какой-то серьезный и объемистый французский трактат о живописи. Мне трогательно и вместе с тем отрадно вспоминать, как мы с ней убивались над этой книгой. Родившаяся и выросшая в деревне, я до той поры, что называется, и видом не видала ни одной порядочной картины, и между тем начинаю читать серьезнейшее и специальное сочинение о живописи, о ее разделении на различные школы и о значении каждой из них. Мы с мамашей удивлялись только, как много попадалось нам незнакомых слов, которых не оказывалось даже и в лексиконе Рейфа. Тогда мы стаскивали с полки запыленные фолианты французского академического словаря, находили искомые термины и, прочитав объяснение их, крайне недоумевали, почему же мы все-таки ничего не понимаем? Но бросить это скучное чтение нам и в голову не приходило, — это не допускалось по принципу». Ученье продолжалось для Мити и летом, было оно не очень обременительно и заключалось в чтении вслух, рисовании и писании сочинений. Однажды по просьбе матери Митя привез на каникулы сочинения Гоголя. Как всегда, вместе с матерью и сестрами читали вслух. Нравилось. Но дядя Сергей Иванович вдруг заявил, что Гоголь — бездарность и что читать его неприлично. Митя чуть не заплакал от досады. Наказывали Митю реже, хотя бранили и читали нотации по-прежнему. Митя больше не обижался ни на грубости, ни на наказания. Он научился великодушно прощать. Но о главной для него неприятности он только догадывался. С годами Варвару Дмитриевну все больше раздражала привязанность сына к кузине, она сделала из этой привязанности для себя какое-то пугало и ожидала от нее самых роковых последствий. «Эти вечные волнения, — вспоминала Р. Коренева, — отравляли жизнь и ей, и мне. Как только приезжал из Петербурга Митя, так на меня начинались гонения; он уезжал, и мамаша усиленной нежностью и самыми горячими ласками старалась как бы вознаградить меня за претерпенные несправедливости. Увлеченная этим добрым чувством, она сама же писала сыну, какая я хорошая девочка и как она меня любит. Но он приезжал на лето, и с ним вместе возвращались наши дурные отношения. И я в своих чувствах к ней постоянно колебалась, переходя от самого искреннего обожания к отчуждению и недоверчивости. Любовь с той и другой стороны, конечно, одерживала победы, но нет сомнения, что мы обе сильно страдали…» Наконец и здесь у Писарева появились товарищи-мальчики. В доме родителей воспитывался его ровесник Митя Вилинский (чтобы отличить его от собственного сына, Писаревы звали его Пахомом), у соседней помещицы Лизогуб был сын Илья, всего на два года моложе Мити. По настоянию Андрея Дмитриевича в усадьбе были устроены гимнастические канаты, лестницы, трапеции. Хотя и с опозданием, мать обратила внимание на физическое воспитание ребенка. Но мальчик был слабее товарищей, он не умел ни лазить по деревьям, ни перепрыгивать рва, ни управлять лодкой. Когда весло переходило в руки к Мите, лодка начинала кружиться на месте. Дядя Андрей пытался учить его стрелять, но Митя никак не мог попасть в цель. Держа ружье на правом плече, он ухитрялся прицеливаться левым глазом. Он ни за что не хотел садиться на кавалерийскую лошадь, а предпочитал ездить на какой-то кляче с казацкой подушкой, закинув поводья за луку и заложив руки в карманы. И множество других анекдотов рассказывает Данилов о неловкости маленького Писарева. Возможно, что кое-что он и преувеличивал. Во всяком случае, вопреки его утверждению Писарев превосходно плавал, хотя и начал учиться этому только в четырнадцать лет. Но Андрей Дмитриевич вместе с тем отмечает, что собственная неловкость вызывала у Мити только добродушный смех и что ни робости, ни трусости в гимназические годы он у Писарева не замечал. Наоборот, мальчик проявлял твердую решимость победить препятствия и достигнуть цели. Гимназические каникулы были счастливым временем для Писарева, но пролетали они слишком быстро. Отъезд обычно откладывался несколько раз, но от этого разлука не становилась легче. День накануне отъезда проходил грустно. После обеда устраивался напутственный молебен (Митя всякий раз не мог удержаться от смеха, когда оба псаломщика начинали петь своими странными тягучими голосами). Потом прощались с качелями и вместе с Пахомом «с ожесточением» раскачивали на них Раису. Вечером бывали гости, и пока Вера не уходила спать, играли в карты («Вера не понимает, как можно разговаривать, а не играть»). После ухода гостей Митя долго прощался с Раисой, боясь, что это последний раз. Наступал день отъезда. В 1854 году это было 31 августа. «Я встал очень мужественным, с твердым решением пролить как можно меньше слез при печальной церемонии расставания. Мы провели утро в разговорах, но, как говорит Раиса, все были словно в воду опущенные, и разговор касался преимущественно отъезда, что мы будем делать во время разлуки, — а это делало его, разумеется, грустным и томительным». И опять тянулся учебный год. И снова томительное ожидание каникул.7. БЛАГОВОСПИТАННЫЙ ЮНОША

Вспоминая гимназию, Писарев делил гимназистов на две категории — овец, неспособных краснеть, и козлищ, весьма способных краснеть, шалить и лениться. «Первые спокойно и радостно тупеют, вторые злятся и кусают ногти. Из первых выходят примерные чиновники; из вторых — широкие натуры и иногда даровитые деятели. Расстояние между теми и другими увеличивается с каждым годом; различие между обеими категориями постоянно становится глубже; несмотря на то, бывают иногда и такие случаи, что геометр, зачисленный в овцы и постоянно считавший себя овцою, вдруг открывает в себе козлиные свойства и наклонности и, сделав такое открытие, немедленно перебегает к своим естественным союзникам. Случается и наоборот, тем более что овцою быть выгодно и приятно». Себя Писарев причисляет к разряду овец — «не злился и не умничал, уроки зубрил твердо, на экзаменах отвечал красноречиво и почтительно и в награду за все эти несомненные достоинства был признан «преуспевающим». Ирония над собой сквозит в каждом слове, но она многократно возрастает, когда Писарев начинает сообщать подробности своего развития к моменту окончания гимназии. «Любимым занятием моим было раскрашивание картинок в иллюстрированных изданиях, а любимым чтением романы Купера и особенно очаровательного Дюма. Пробовал я читать «Историю Англии» Маколея, но чтение и подвигалось туго, и казалось мне подвигом, требующим сильного напряжения естественных сил. На критические статьи журналов я смотрел как на кодекс гиероглифических надписей, прилагавшийся к каждой книжке исключительно по заведенной привычке, для вида и для счета листов; я был твердо убежден, что этих статей никто понимать не может и что природе человека совершенно несвойственно находить в чтении их малейшее удовольствие… Начал я также, будучи учеником седьмого класса, читать «Холодный дом», один из великолепнейших романов Диккенса, и не дочитал. Длинно так, и много лиц, и ничего не сообразишь, и приключений нет никаких, и шутит так, что ничего не поймешь; так на том и оставил, порешив, что «Les trois mousquetaires»[2] не в пример занимательнее. Ну а русские писатели — Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Кольцов? Читатель, мне стыдно за моих домашних воспитателей, стыдно и за себя — зачем я их слушал?.. Русских писателей я знал только по именам. «Евгений Онегин» и «Герой нашего времени» считались произведениями безнравственными, а Гоголь — писателем сальным и в порядочном обществе совершенно неуместным. Тургенев допускался, но, конечно, я понимал его так же хорошо, как понимал геометрию, Маколея и Диккенса. «Записки охотника» ласкали как-то мой слух, но остановиться и задуматься над впечатлением для меня было немыслимо. Словом, я шел путем самого благовоспитанного юноши…» Обычно эту самохарактеристику Писарева принимают на веру и этим допускают большую ошибку. Вся тирада написана ради заключительного утверждения, которое совершенно истинно; действительно, в эту пору Писарев шел путем самого благовоспитанного юноши. А в остальном характеристика грешит известными преувеличениями. Правда, Писарев любил раскрашивать картинки, с удовольствием читал и Купера, и Дюма, и даже играл с сестрами в солдатики и куклы. Но ведь он и был в то время еще ребенок. Из дневников известно, что и Пушкин и Гоголь были знакомы Писареву не понаслышке, известно также, что в шестом классе он уже читал «Современник». В гимназических сочинениях Писарева заметны попытки самостоятельности, его ценил Стоюнин. Одним словом, к окончанию гимназии Писарев был, бесспорно, более развит, чем это вытекает из цитированной характеристики. Но для чего Писареву потребовались эти преувеличения? Здесь несколько причин. Прежде всего статья критиковала состояние гимназического образования и была бы неполна, если бы не был показан результат этого образования. А удобнее и убедительнее всего было говорить о себе, чем изображать абстрактного среднестатистического гимназиста. Далее, как и во многих других статьях, Писарев продолжал спор со своими домашними воспитателями (вспомним реплику дяди Сергея Ивановича о Гоголе, она почти дословно повторяется Писаревым в статье). И наконец, ко времени написания статьи он столь далеко ушел в своем развитии, что совершенно искренне считал — в пятнадцать, шестнадцать, двадцать лет он еще ничего не знал. События жизни Писарева в последний гимназический год неизвестны. Неполные баллы за прилежание и поведение в седьмом классе позволяют предположить, что зачисленный в овцы и постоянно считавший себя овцой Митя Писарев вдруг открыл в себе козлиные свойства и перебежал к своим «естественным союзникам» (ведь к тому же из него и не вышло чиновника, как полагалось бы, по его словам, из овцы). Возможно, поэтому его не было в числе лучших учеников, произносивших приветствия на публичном акте. Вместе с аттестатом Писарев получил первую серебряную медаль, чин 14-го класса и преимущества «второго разряда чиновников по воспитанию». Писарев мечтал об университете. Слова «студент», «профессор», «аудитория», «лекция» приводили его в трепет, в них заключалась какая-то необъяснимая прелесть. В студенческой жизни предчувствовал он что-то свободное, молодое и умное. Его кузены Митя Уваров, Коко Копьев, Николай Роговский в то время облекались в самые очаровательные офицерские формы. На касках их развевались султаны, сабли гремели, звенели шпоры, блестели эполеты. «Их благородия» похвалялись своей будущей властью и воображаемыми подвигами. Но Митя им не завидовал. Примеряя скромный студенческий сюртук с синим воротником и двуглавыми орлами на' пуговицах, треугольную шляпу и тупую шпагу с позолоченным эфесом, он находил, что его наряд и его будущее куда как возвышеннее и благороднее. Педагогический совет гимназии ходатайствовал перед попечителем о назначении в студенты Петербургского университета «без нового испытания, по прошлогодним примерам» 13 человек из 19 выпущенных. Особо добавлялось: «Писарев хотя еще не имеет 16 лет, но, по своему отличному приготовлению, с успехом может слушать лекции». «Итак, я — студент. Позади меня, в близком прошедшем, лежит побежденная груда личных врагов моих, груда тех учебников, которых сумма называется в совокупности гимназическим курсом. Над этою хаотическою грудою поверженных и бессильных противников, как символ примирения и прощения, сияет кротким и умилительным блеском первая серебряная медаль с изображением богини мудрости и с многозначительной надписью: «Преуспевающему»… Внешние результаты моего пребывания в гимназии оказываются блистательными; внутренние результаты поражают неприготовленного наблюдателя обилием и разнообразием собранных сведений: логарифмы и конусы, усеченные пирамиды и неусеченные параллелепипеды перекрещиваются с гекзаметрами «Одиссеи» и асклепиадовскими размерами Горация; рычаги всех трех родов, ареометры, динамометры, гальванические батареи приходят в столкновение с Навуходоносором, Митридатом, Готфридом Бульонским и нескончаемыми рядами цифр, составляющих неизбежное хронологическое украшение слишком известных исторических произведений гг. Смарагдова, Зуева и Устрялова. А города, а реки, а горные вершины, а Германский союз, а неправильные греческие глаголы, а удельная система и генеалогия Иоанна Калиты! И при всем том мне только шестнадцать лет, и я все это превозмог…» Эти иронические строки написаны спустя семь лет, уже взрослым человеком и известным журналистом, но, несмотря на это, они в общих чертах верно передают внутреннее состояние шестнадцатилетнего Мити Писарева. Предстояло выбрать факультет. Размышления его были недолги и совсем несложны: «По математическому не пойду, потому что математику ненавижу и в жизни своей не возьму больше в руки ни одного математического сочинения… по естественному тоже не пойду, потому что и там есть кусочек математики… юридический факультет сух… в камеральном факультете нет никакой основательности…» Оставались только два факультета. «Разве на восточный… Поехать при посольстве в Турцию или в Персию… жениться на азиатской красавице… привезти ее в Петербург и посадить в национальном костюме в ложу, в бельэтаже, в итальянской опере… Это, впрочем, пустяки… А вот что: ведь на восточном придется осиливать несколько грамматик, которые, пожалуй, будут похуже греческой… Ну и бог с ним! значит — на филологический!» Решение было принято.II УМСТВЕННЫЙ КРИЗИС

Все понятия, лежавшие в уме моем с самого детства, все готовые суждения, казавшиеся мне неприкосновенною основою всего существующего в моей собственной личности, все гипотезы, имеющие такое тираническое влияние на мысли и поступки большей части людей, — все это заколыхалось и как-то, помимо моей воли, стало обнаруживать мне свою несостоятельность.Д. Писарев

1. СЕМЕНА СКЕПТИЦИЗМА

17 августа 1856 года при звоне колоколов и громе орудий, посреди громадного стечения народа Александр II въехал в Москву верхом, окруженный всеми великими князьями. Царский двор, генералитет, синод, сенат и Государственный совет в полном составе прибыли накануне. Еще раньше стеклись в первопрестольную со всех концов империи предводители дворянства, городские головы, депутаты подвластных России народов, волостные старшины государственных крестьян. Прибыли иностранные принцы и послы дружественных монархов. Вся гвардия была направлена к Москве и расположилась частью в городе, частью лагерем в его окрестностях. В продолжение трех дней герольды, сопровождаемые трубачами и литаврщиками, разъезжали по столице, громогласно возвещая о предстоящем торжестве. 26 августа снова надрывались колокола и оглушительно гремели пушки. В солнечных лучах сверкало оружие, блестели мундиры войск, выстроенных на кремлевской площади между трех соборов. С пяти часов утра эстакады заполнялись почетной публикой и дамами в нарядных туалетах, а за решеткой теснились толпы народа. Вечером Кремль превратился в огромное огненное сооружение. Соборы, колокольня Ивана Великого, Большой театр сверкали огнями. Огненными аркадами была окружена Театральная площадь. Мириады огней отражались в Москве-реке. Если бы не густые облака пыли, поднятые экипажами и толпой, было бы светло как днем. В Большом Успенском соборе, где со времен Ивана Грозного совершалось венчание царей на царствование, Александр подписал манифест о восшествии на престол. На другой день царь с царицей принимали поздравления духовенства, дворянских депутатов, представителей восточных народностей, дипломатического корпуса, купечества, государственных крестьян. Представители губерний и купеческих обществ подносили хлеб-соль на золотых и серебряных с позолотой блюдах. Затем поздравляли военные чины армии и гвардии; царица принимала всех дам без различия рангов; праздновались царские именины. Был бал в Грановитой палате; обед в парадных платьях; народный бал, на котором царица и великие княжны танцевали в сарафанах, украшенных драгоценными камнями; бал в Дворянском собрании, обед в купеческом собрании, бал у английского посла… На Ходынском поле — народное гулянье. Фонтаны из водки, жареные быки, бараны, свиньи. Фантасмагория празднеств, пиршеств, балов продолжалась пять недель. Только в конце сентября царь уехал из Москвы. Газеты захлебывались от восторга. Либеральствующие профессора и литераторы соревновались друг с другом в хвалебных, верноподданнических речах. Только голос Герцена из далекого Лондона прозвучал резким диссонансом: «Ни одна надежда, — писал издатель «Колокола», — в самом деле не сбылась до сих пор — нет ни законной гласности, нет ничего положительного относительно освобождения крестьян…» В самый разгар коронационных торжеств Писарев в сопровождении отца проследовал через Москву в столицу.Его Превосходительству Г-ну Исправляющему Должность Ректора Императорского С.-Петербургского Университета Действительному Статскому Советнику Кавалеру Виктору Яковлевичу Буняковскому Окончившего курс наук В Третьей С.-Петербургской гимназии Дмитрия Писарева

ПРОШЕНИЕ Желая для окончательного моего образования выслушать полный курс наук по Историко-филологическому факультету, разряду общей словесности, покорнейше прошу Ваше превосходительство о принятии меня в число студентов по вышеуказанному факультету. При сем имею честь представить мои документы: Копию с Журнала Тульского Дворянского Депутатского Собрания, Метрическое свидетельство о моем рождении и крещении, Свидетельство Докторское и Аттестат Третьей С.-Петербургской гимназии. Дмитрий Писарев 11 сентября 1856 года

На прошении резолюция: «Документы достаточные, не хватает до 16 лет только 20 дней». И вторая: «Определено. На прием в число студентов испросить разрешение г. Управляющего С.-Петербургским учебным округом, 13.IX.1856. Член правления (подпись неразборчива)». Через несколько дней попечителю был направлен запрос, а 23 сентября исполняющий должность попечителя профессор З. X. Ленц подписал ответ: «Я разрешаю». На обороте член правления начертал: «Зачислить. 27.IX.1856 г.».