Преступный мир и его защитники [Н. В. Никитин (Азовец)] (fb2) читать онлайн

[Настройки текста] [Cбросить фильтры]

[Оглавление]

H. P. НИКИТИН (АЗОВЕЦ)

ПРЕСТУПНЫЙ МИР И ЕГО ЗАЩИТНИКИ

*

© Воениздат, 2002

Не мстите подсудимым, господа присяжные заседатели, и не относитесь к ним с ненавистью. Они столько перестрадали, а сколько еще предстоит им страданий! Как бы ни был ужасен преступник, как бы сильно ни возмущал он добрых людей, судьи должны быть беспристрастными. Когда самого ужасного злодея ведут на казнь и он, измученный, без всякой надежды на сострадание, бросает в негодующую толпу умоляющий взгляд, тысячи сердец людских, возмущенных его жестокостью, проникаются к нему состраданием. Когда вы уйдете в совещательную комнату, помните, что эти жестокие люди тем уже глубоко несчастны, что не смеют надеяться на сострадание. Взгляните на них хоть с тем сожалением, с каким смотрят на затравленного зверя, когда он уже безопасен для людей и замучен.Из защитной речи присяжного поверенного Г. С. Аронсона по делу Анны Коноваловой. 1900 г.

Приступая к исполнению ответственных обязанностей присяжного заседателя, торжественно клянусь исполнять их честно и беспристрастно, принимать во внимание все рассмотренные в суде доказательства, как уличающие подсудимого, так и оправдывающие его, разрешать уголовное дело по своему внутреннему убеждению и совести, не оправдывая виновного и не осуждая невиновного, как подобает свободному гражданину и справедливому человеку.Присяга присяжных заседателей. Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18.12.2001 г., ст. 332

ОТ АВТОРА

Эта книга для желающих ознакомиться с грубой реальностью, над которой тяготеет власть зла.

Суд — это жизнь и в то же время школа: он учит, как не надо жить.

Сама действительность, в большинстве неприглядная, ничем не скрашенная, с ее пошлостью, горем и страстями, во всей своей наготе предстает в торжественных залах суда.

Как бесконечный клубок, обыденная жизнь день за днем беспрестанно развертывается перед судьями и общественной совестью.

Дикая злоба, безумная ревность, отчаяние, погоня за легкой наживой, месть, грязный адюльтер и муки отвергнутой любви — все это переплетается между собой, ожидая возмездия или прощения.

Суд, по священному завету Законодателя, есть скорый, правый, милостивый и равный для всех суд. Чутко прислушиваясь к обвинению и защите, он выносит в своем беспристрастном решении только одну живую правду.

Обвинение — грозно и зовет провинившегося человека к ответу, но велико святое дело защиты: внести свет в преступление и вызвать милость к падшему.

В данной книге собраны выдающиеся уголовные процессы начала XX в. в России, в которых участвовали представители петербургской адвокатуры.

Читатель будет иметь возможность также познакомиться с речью министра юстиции И. Г. Щегловитова о правах защиты и присяжных заседателей.

Санкт-Петербург.Н. В. Никитин (Азовец)1910 год

ПРАВА ЗАЩИТНИКОВ И ПРИСЯЖНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ

Всем известно, какое огромное значение в деле уголовного судопроизводства имеют присяжные заседатели, призванные судить, и непосредственно сама защита, на обязанности которой лежит пробуждать милость к падшему и сострадание к невиновному. Очень часто исход дела зависит исключительно от них, и, несмотря на суровое обвинение со стороны закона, подсудимый покидает свою позорную скамью оправданным и возвращается в жизнь полноправным гражданином. Однако в определении прав защиты и присяжных заседателей в судебной практике нередко бывали разногласия, и вопрос об этом обсуждался даже в правительствующем сенате. Наиболее полное разъяснение этого вопроса дал бывший обер-прокурор правительствующего сената, ныне министр юстиции И. Г. Щегловитов. Ввиду того что мнение такого выдающегося юриста, заявленное к тому же официально, имеет важное значение как для адвокатов, так и вообще для всего общества, из которого вербуются кадры присяжных заседателей, мы приводим его возможно подробнее.

Поводом к разъяснению Щегловитовым прав защиты и присяжных заседателей послужило известное дело о крахе страхового и транспортного общества «Россиянин», наделавшее в свое время много шума. Рассмотрение этого дела проходило в Санкт-Петербургском окружном суде в течение шести суток и закончилось обвинением одного из директоров злополучного общества — купца А. С. Семенова. Однако ввиду допущенного судом нарушения порядка судопроизводства приговор был обжалован защитой. В кассационных жалобах главным образом затрагивались два кардинальных для современного суда вопроса. Первый сводился к определению прав защитника на суде, второй же касался степени полномочий присяжных заседателей относительно оснований, какими они должны руководствоваться относительно вменения подсудимому в вину совершенного им преступления.

Давая свое заключение по этому делу, Щегловитов подробно развил те общие начала, которыми определяются необходимость уголовной защиты, ее назначения и условия исполнения ею возложенной на нее задачи, и указал на то, что уголовное правосудие, имеющее своей целью служить охраной общественного порядка и интересов граждан, может достигнуть этого только путем открытия в каждом деле безусловной истины, т. е. действительным установлением виновности подсудимого, дающим право на применение к нему определенного законом наказания. Отыскание же истины в современном уголовном процессе обеспечивается состязательностью, для чего и созданы стороны обвинения и защиты. Каждая из них призвана служить обнаружению истины посредством отстаивания своей точки зрения. Столкновение этих точек зрения, обосновывающих интересы обвинения и защиты, облегчает суду установление истины. Сказанным определяется не только необходимость участия сторон в процессе, но и служебная, часто вспомогательная, их роль в деле отправления правосудия.

Указанная вспомогательная роль в деле отправления уголовного правосудия достигается защитой выполнением ею своего прямого назначения, а именно отстаиванием перед судом интересов подсудимого. Назначение уголовной защиты в точности определено Уставом уголовного судопроизводства: защитник подсудимого в своей речи объясняет все те обстоятельства и доводы, которыми опровергается или ослабляется возведенное против подсудимого обвинение. Вместе с тем, принимая присягу, лица, вступающие в число присяжных поверенных, обязуются «охранять интересы своих доверителей или лиц, дела которых будут на них возложены». Отстаивание интересов подсудимого на уголовном суде является при этом настолько безусловной обязанностью защитника, что, как это признается процессуальной наукой и кассационной практикой, ему не может быть поставлено в вину принятие на себя защиты такого лица, в невиновности которого он не убежден. При этом если защитник может не принять на себя защиту по соглашению, то он, как это определено в отношении присяжных поверенных, не может отказаться от защиты, возложенной на него председателем судебного места, не представив достаточных причин, к числу которых убеждение в виновности подсудимого, конечно, отнесено быть не может. Из обязанности защитника отстаивать интересы подсудимого вытекает также и то, что он не имеет права приводить обстоятельства в пользу обвинения. Такой образ действий, в корне нарушающий идею уголовной защиты, является одним из самых тяжких уклонений защитника от исполнения своих обязанностей.

Участие защитника при судебном рассмотрении составляет, без сомнения, необходимое процессуальное условие, соблюдение которого, по крайней мере по важнейшим уголовным делам, сделалось предметом особой заботы современных законодательств, все более проникающихся сознанием того, что защита — служение общественное. В развитие этого начала наука требует наличия защиты на суде вне зависимости от желания обвиняемого. Указанной заботой была всегда проникнута и кассационная практика, признающая серьезным нарушением несвоевременное извещение подсудимого о невозможности назначить ему защитника и установившая обязательное назначение защитников несовершеннолетним подсудимым. Уголовно-политическое значение защиты в уголовном процессе действительно велико. Можно с уверенностью утверждать, что судебный приговор, вынесенный судом без участия защитника, не может произвести того благотворного впечатления, которое в высшей степени важно для поддержания в обществе должного доверия и уважения к суду. Только приговор, состоявшийся при участии защиты, создает уверенность, что суд осуждает совершивших преступление и оправдывает невиновных.

Каковы же, однако, условия, в которых защита выполняет свою благородную миссию — отстаивает интересы подсудимого? Устав уголовного судопроизводства, вооружая защитника на судебном следствии процессуальными правами, равными правам обвинителя и гражданского истца, предъявляет к нему единовременное требование, заключающееся в том, чтобы он не распространялся о предметах, не имеющих никакого отношения к делу, не позволял себе нарушать должное уважение к религии, закону и властям, а также, чтобы он не употреблял выражения, оскорбительные для чьей бы то ни было личности. Равным образом и в присяге на звание присяжного поверенного содержится требование «не писать и не говорить на суде ничего, что могло бы клониться к ослаблению православной церкви, государства, общества, семейства и доброй нравственности», и «не нарушать уважения к судам и властям». В точном соответствии с этими требованиями определена в законе и обязанность председателя — устранять из прений все, что не имеет прямого отношения к делу, и не допускать ни оскорбительных для чьей бы то ни было личности отзывов, ни нарушения должного уважения к религии, закону и властям.

Со своей стороны правительствующий сенат строго поддерживал приведенные требования, признавая их нарушение, если оно вовремя не было пресечено, существенным. Так, еще в решении уголовного кассационного департамента 1871 г. по делу Антипова сенатом было высказано, что судебные прения, в ходе которых был нарушен Устав уголовного судопроизводства и которые не велись с достоинством, спокойствием и правильностью, необходимыми для того, чтобы присяжные заседатели могли приступить к разрешению дела без всякого увлечения к обвинению или оправданию подсудимых, не могут служить основанием правильного судебного приговора. По этому делу защитник, отвечая на обращение прокурорского надзора к присяжным: «Вы не должны выходить из закона, потому что выходить из закона — значит быть беззаконниками», сказал: «Если на основании доводов, высказанных прокурорским надзором, признать подсудимого виновным в разбое, то это будет судебный разбой». В решении 1887 г. по делу Саратовско-Сибирского банка правительствующий сенат усмотрел нарушение со стороны председательствующего, допустившего в прениях полное извращение процессуальных ролей: гражданские истцы выступали одни — в роли защитников, другие — ярых обвинителей, а защитники — в роли обвинителей. В решении 1888 г. по делу Кетхудова и Махровского сенат признал, что со стороны защитника было допущено существенное злоупотребление своими обязанностями, выразившееся в попытке оказать давление на присяжных заседателей. В частности, он заявил, что при решении дела они должны руководствоваться не оценкой доказательства виновности, а высшими государственными интересами, что в основе их решения должны лежать политические соображения, а не начала справедливости и что необходимо вынести оправдательные приговоры хотя бы и виновным, чтобы сдержать своекорыстные стремления богачей. В решении 1904 г. по делу Салтыкова правительствующий сенат указал на то, что в учреждении, призванном охранять государственные и общественные интересы посредством правосудного разрешения вопросов о преступности действий нарушителя закона, нельзя допускать высказываний, в коих растрата присяжным поверенным денег, вверенных ему доверителями, именуется «легкомысленною шалостью», а дальнейшее хищение этим лицом собственности доверителей, прикрываемое подлогом, «естественным и ненаказуемым последствием первого легкомысленного, но не преступного действия». При этом в решении сената подчеркивалось, что речь подобного содержания является несоответствующей задачам защиты и представляет собой соображения, направленные не к отысканию истины, а к извращению перед присяжными заседателями понятий о дозволенном и воспрещенном как уголовным законом, так и нравственностью, а также к насаждению в их умах смутного представления о присущих им правах и обязанностях. В высшей степени ценные разъяснения были даны правительствующим сенатом в решении 1892 г. по делу Дорна. Речь шла о том, каковы допустимые пределы упоминания в судебных речах обстоятельств, касающихся чести и доброго имени противной стороны свидетелей и вообще третьих лиц. В этом решении сенат основывался на соответствующей статье Судебного устава, по которой председательствующий может принимать запретительные меры в отношении сторон и их поверенных, если они будут оглашать предосудительные для противной стороны обстоятельства без всякой к тому надобности.

Вместе с тем вообще вмешательство председателя в судебные прения вне указанных выше случаев совершенно нежелательно. Оно вносит напрасное смущение, отвлекает внимание присяжных, делая их как бы молчаливыми судьями между председателем и стороною, и суживает область действий противной стороны, которая уполномочена возражать на речи своего противника. Стороны, конечно, легко могут допустить в своих речах неправильное изложение обстоятельств дела или неправильное толкование истинного смысла закона. В этом случае председательствующий обязан указать на неправильности, допущенные сторонами, в напутственном слове присяжным заседателям. Что касается председателя суда, то он ни в коем случае не должен вмешиваться в судебные прения в целях воспрещения защитнику просить оправдательного приговора, так как это будет, в сущности, означать отмену судебных прений и восстановление прежнего инквизиционного процесса, не допускавшего состязательного начала. Если признать за председателем право воспрещать защитнику просить об оправдании подсудимого, то придется признать за ним и полномочие воспрещать обвинителю отказаться на суде от обвинения, что в равной мере недопустимо. При таких условиях председатель превратится в инквизиционного судью, совмещающего обязанности и обвинителя, и защитника. Да и в какое положение будет поставлена защита, если ей будет воспрещено просить об оправдании подсудимого, сознавшегося в совершенном им преступлении? Не будет ли защитник вынужден в ходе предварительного рассмотрения дела склонять подсудимого не сознаваться на суде и не приведет ли подобная практика к тому, что признание обвиняемого совершенно исчезнет из уголовных дел?

Подводя итог вышеизложенному, можно сделать следующий вывод относительно условий, которые должны соблюдаться в судебных прениях: в них не может допускаться проведение каких-либо положений, несовместимых с общими началами правосудия. При этом следует иметь в виду, что правительствующий сенат в решении по делу Кетхудова и Махровского 1884 г. весьма определенно указал на существование таких нарушений судебного процесса, которые требуют немедленного пресечения их председателем, а не опровержения в его заключительном слове. По мысли закона, говорится в этом решении, в заключительном слове допустимо лишь исправление неточностей, преувеличений, допущенных сторонами относительно фактических или юридических обстоятельств дела, но не разбор и опровержение мнений, которые вовсе не должны иметь места в судебных прениях. Из этого разъяснения, несомненно, явствует, что все те излишества в прениях, которые посягают на интересы государства или частных лиц, должны немедленно пресекаться председателем, а те излишества, которые носят характер неточностей или преувеличений, председатель суда должен исправить в своем заключительном слове.

Кроме того, председательствующий должен следить за тем, чтобы судебные прения не содержали в себе, за исключением общих логических сопоставлений и выводов, никаких доводов и соображений, опирающихся на фактические данные, не бывшие на рассмотрении суда при судебном следствии, если только эти данные не принадлежат к области бесспорных общежитейских факторов или элементарных предметов человеческого ведения. В пределах указанных условий как обвинитель, так и защитник свободны в выборе способов, приемов, к которым каждый из них прибегает. В равной степени это относится и к выводам, ими делаемым. Составление плана обвинения или защиты — дело личных дарований обвинителя и защитника, не поддающихся регламентации. Если в этой области и возможны какие-нибудь требования и пожелания, то они всецело относятся к судебной этике, т. е. к нравственной сфере, которая не подлежит судебному контролю. Все это приводит к заключению, что защита по своему существу свободна и не может быть стесняема судом, если только она не нарушает требований, установленных законом. Свобода для нее настолько же необходима, насколько необходим воздух для всякого живого существа. Без нее защита захиреет и превратится из полезной силы в ненужный придаток, осложняющий судебное рассмотрение. Поэтому защитник волен просить в своей речи или об оправдании подсудимого, или о признании его заслуживающим снисхождения. Об оправдании он имеет право просить независимо от того, признал ли подсудимый себя виновным или нет, подтверждается ли его признание в совершении преступления обстоятельствами дела или оно ими опровергается, требовал ли защитник судебного следствия при наличии признания подсудимого и, наконец, выясняется ли или нет по делу законная причина невменения подсудимому в вину совершенного преступления.

Преследуя цель опровергнуть или ослабить доводы обвинителя, защитник в своей речи может развивать как фактические, так и юридические основы обвинения. В отношении последних он не вправе, если дело рассматривается с участием присяжных заседателей, касаться ответственности, угрожающей подсудимому. Но зато должен дать критическую оценку всех материально-правовых и процессуальных условий обвинения, предъявляемого подсудимому. Поэтому он вправе доказать, что в деянии, приписываемом подсудимому, не содержится признаков преступления, что в деле усматривается один из вопросов, требующих предварительного разрешения компетентным судом, что самое преследование возбуждено не в установленном порядке, что в деле обнаруживается наличие причины, устраняющей преступность деяния, или же условий, исключающих вменение в вину подсудимому содеянного, и, наконец, что в учиненном подсудимым деянии не заключается караемой законом вины, умышленной или неосторожной. Высказывая одно из приведенных правовых положений, защитник тем самым будет требовать оправдания подсудимого, вместе с тем не отрицая фактических основ предъявленного на суде обвинения.

Признание подсудимым виновным себя в совершении преступления, утратившее в уголовном процессе значение лучшего доказательства, не лишает стороны права доказывать как его фактическую недостоверность, так и отсутствие в деяниях сознавшегося подсудимого признаков преступления или недостаточность оснований для предъявления подсудимому обвинения. Даже при наличии признания подсудимого в совершении им преступления не только защитник вправе просить о его оправдании, но и прокурор может воспользоваться предоставленным ему правом отказаться от обвинения, если он сочтет признание подсудимого опровергнутым на судебном следствии. Само по себе признание подсудимого, не возбуждающее сомнений в своей достоверности, может почитаться устанавливающим разве только событие преступного деяния и совершение его подсудимым, но отнюдь не вменение ему содеянного в вину. Если бы считать последнее предрешалось признанием подсудимого, то само вынесение судом приговора о виновности сводилось бы в сущности только к одной формальности, а прения сторон по этому предмету оказались бы совершенно ненужными. Именно этого и требуют, между прочим, представители так называемой антропологической школы уголовного права, высказывающиеся за устранение прений сторон по делам подсудимых, полностью признавшихся в совершении преступления. Но такая мера не принята ни в одном законодательстве, в том числе в нашем уставе уголовного судопроизводства, по которому заключительные прения сторон должны иметь место по всем уголовным делам, независимо от того, признался подсудимый в совершении преступления или нет.

Другой вопрос — о полномочиях присяжных заседателей — Щегловитов осветил также очень обстоятельно, затронув те основания, которыми они должны руководствоваться по поводу вменения в вину подсудимому совершенного им преступного деяния. По его мнению, учреждая суд присяжных в России, законодательная власть исходила из того, что от присяжных судей собственно требуется решить, изобличается ли подсудимый в преступлении, которое предъявлено ему обвинением и следствием. Если закон требует от обсуждающих фактическую сторону дела одного только полного внутреннего убеждения, не стесняемого никакими формальными доказательствами, то очевидно, что присяжные, избираемые обыкновенно из той же среды, к которой принадлежит обвиняемый, будут более компетентны при оценке факта, чем судьи, принадлежащие к другому слою общества или живущие в другом месте и потому плохо знающие местные обычаи и нравы. Само решение вопроса о виновности подсудимого по внутреннему убеждению предполагает, что любой судья высказывает свое мнение по чистой совести, ничем не стесненной, при этом изобличенные преступники должны наказываться по законам, утвержденным верховной законодательной властью, а не по произволу судей. Из этого следует, что если присяжные заседатели в оценке фактических обстоятельств дела не связаны законом, а призваны действовать по внутреннему убеждению ничем не стесняемой чистой совести, то в оценке правовой стороны дела они обязаны подчиняться закону. Соблюдение закона есть основное начало деятельности всякого судьи, в том числе и присяжного заседателя.

Но какие же правовые вопросы должны разрешать присяжные заседатели, призванные для обсуждения «фактической стороны дела»? Заметим, что присяжным иногда приходится определять степень умысла подсудимого или обстоятельств, увеличивающих или уменьшающих его вину. В этих случаях председатель суда дает присяжным необходимые разъяснения о существующих в законе правилах и о практическом их применении. Действительно, присяжные заседатели, призванные для определения вины или невиновности подсудимых, не ограничиваются одной лишь фактической стороной дела. Отвечая на вопрос о виновности подсудимого, они дают ответ, которым обстоятельства дела подводятся под установленные законом признаки преступного деяния и уголовной вины. Удостоверение одного голого факта, т. е. такого факта, который не заключает в себе осуществления какого-либо правового понятия, по справедливому замечанию известного криминалиста Биндинга, не имеет для уголовного судьи никакого значения. Правовая сторона дела, разрешаемая присяжными заседателями, заключается в признании деяния, совершенного подсудимым, преступным и во вменении ему этого деяния в вину. При разрешении правовых вопросов присяжные заседатели, чтобы в точности исполнить требование принятой ими присяги «не оправдывать виновного и не осуждать невиновного», должны руководствоваться законом, который разъясняет им председатель суда, и в нем одном черпать указания по этому предмету. Само же применение уголовного закона присяжными заседателями не должно пониматься как механическое применение буквы закона к отдельным случаям. Закон бессилен предусмотреть все разнообразие житейских проявлений преступности и неизбежно оперирует одними отвлеченными понятиями, которые в отношении установки признаков и оснований виновности в каждом отдельном случае требуют от судьи тщательной оценки для признания, что в данном случае действительно совмещаются все установленные законом условия для уголовной ответственности.

Правительствующий сенат в решении 1805 г. по делу Падем подтвердил, что присяжные заседатели при исполнении возложенных на них законом обязанностей не могут выходить за общие пределы деятельности судей как применителей установленной законом кары к нарушителям его велений. Они должны подчиняться закону и только фактическую сторону дела обязаны разрешать по внутреннему своему убеждению, основанному на обсуждении в совокупности всех обстоятельств дела. В отношении же невменения в вину подсудимому его деяния присяжные не могут ограничиваться только причинами, указанными в законе, а должны руководствоваться общим смыслом уголовных законов.

Для деятельности присяжных заседателей представляется в высшей степени важным не столько разъяснение им председателем суда причин невменения подсудимому в вину его деяния, не поддающихся точному учету, сколько объяснение, какое значение по смыслу закона имеет то или другое выдвинутое судебным следствием или судебными прениями обстоятельство, могущее служить смягчению наказания, ожидающего подсудимого в случае его осуждения.

Такое объяснение должно помочь присяжным заседателям определить границу, отделяющую судейское снисхождение от помилования, и удерживать их от вынесения наблюдаемых иногда на практике решений, подсказанных не столько голосом совести, сколько велением сердца. К тому же защитникам на суде свойственно иногда сгущать краски при прямом ходатайстве о прощении или под видом просьбы о снисхождении к подсудимому, подкрепляемых обыкновенно ссылками на его личные черты характера, на житейскую обстановку и тяжелое прошлое, на его страдания, безвыходность положения, особенный характер совершенного преступления и т. п.

Правительствующий сенат уже высказывался по этому поводу. Так, например, по делу Грязнова уголовным кассационным департаментом было признано существенным нарушением неразъяснение председательствующим присяжным заседателям, что им следует ответить на поставленный вопрос правдиво, вне всякой зависимости от того, какое значение будет иметь их ответ для наказания виновного.

Присяжные заседатели должны помнить, что не на них, а на членов суда закон возложил ответственность за строгое соответствие наказания действительной вине осужденного и особым обстоятельствам дела. Причем, требуя полного согласования наказания с истинной справедливостью, а не с одним лишь формальным правом, закон предоставляет суду и все необходимые средства, вплоть до обращения к монаршему милосердию.

Необходимо отметить, что в судебной практике бывали случаи, когда сами присяжные заседатели, вынеся обвинительный вердикт, обращались к окружным судам с просьбой отправить на монаршее рассмотрение их ходатайство об облегчении участи осужденных, выходящем за пределы власти суда. Это обстоятельство побудило министра юстиции предложить председателям окружных судов отправлять такие ходатайства в министерство юстиции для доведения их до высочайшего сведения. Нет никакого сомнения в том, что это облегчит присяжным заседателям выполнение своей задачи — вынесения решения о виновности подсудимого, отбросив соображения о том, что ему грозит по закону не соответствующее, по их мнению, наказание.

Далее И. Г. Щегловитов перешел к напутственному слову, с которым председатель суда обращается к присяжным заседателям перед уходом их в совещательную комнату для вынесения вердикта. Правительствующий сенат разъяснил, что председательствующий должен быть совершенно беспристрастным и не должен обнаруживать перед присяжными заседателями своего мнения о виновности или невиновности подсудимого. Вместе с тем он должен помнить, что неправильное разъяснение, сделанное присяжным заседателям, влечет за собой отмену их решения.

Таковы те условия, которые необходимо соблюдать при судебном рассмотрении.

НЕБЫВАЛОЕ ДЕЛО ОБ АДВОКАТАХ

Зимой 1910 г. Санкт-Петербургский окружной суд рассматривал редкий, много нашумевший уголовный процесс. На этот раз на скамье подсудимых оказались сами адвокаты — присяжные поверенные Л. А. Базунов и Г. С. Аронсон. Дело возникло из-за оговора некой Ольги Штейн, прославившейся своими эксцентричными, далеко не безупречными проделками. Имея чересчур легкомысленный взгляд на чужую собственность, эта особа под разными предлогами обирала доверчивых людей. Обманным путем она присвоила десятки тысяч рублей, но в конце концов все ее проделки обнаружились и преступница была привлечена к уголовной ответственности. Слушание дела началось 29 ноября 1907 г. В качестве своих защитников Ольга Штейн пригласила присяжных поверенных Пергамента, Базунова и Аронсона. Однако в ходе судебного следствия, тянувшегося несколько дней, выяснилось, что против Штейн возникают еще новые обвинения в подлогах и хищениях. Поэтому 3 декабря защитники нашли необходимым ходатайствовать перед судом о направлении этого дела на доследование. Суд тем не менее не согласился с их доводами и решил продолжать рассмотрение дела. Улики против Ольги Штейн были настолько веские, все складывалось для нее так неблагоприятно, что сомневаться в решении присяжных заседателей не приходилось. Ее ожидал обвинительный вердикт. Защита была бессильна. Беспечная великосветская жизнь осталась в прошлом. Впереди замаячили мрачные тюремные стены. Штейн не в силах была примириться с ожидавшей ее участью и, воспользовавшись первым удобным случаем, бежала за границу. Розыскать ее удалось уже в Нью-Йорке благодаря перехваченным письмам и телеграммам, и по требованию русских властей она была выдана правительством Северо-Американских Соединенных Штатов. Через год после первого рассмотрения дела состоялся новый суд, приговоривший Штейн к заключению в тюрьму на один год и четыре месяца с лишением всех особенных, лично и по состоянию присвоенных прав и преимуществ. Между тем на допросе по возвращении ее из Америки она объяснила, что будто бы бежать за границу уговорили ее адвокаты Пергамент, Базунов и Аронсон, причем в этом деле содействовал также и ее возлюбленный — бывший корабельный инженер Е. Шульц. По словам Штейн, присяжный поверенный Пергамент прямо говорил ей, что «русское правительство не стоит того, чтобы отдаваться ему в руки». Инженер Шульц, со своей стороны, подтвердил оговор Ольги Штейн, и в результате все ее бывшие защитники волей судьбы превратились сами в обвиняемых. Присяжный поверенный Пергамент, высоко ставивший принципы чести, не перенес неожиданно разразившегося над ним удара и на другой день после предъявления ему обвинения покончил жизнь самоубийством. Перед судом, таким образом, предстали только Л. А. Базунов и Г. С. Аронсон, а также Е. Шульц как соучастник в подготовке побега Ольги Штейн. Защитниками с их стороны выступали: присяжные поверенные М. Г. Казаринов (за Базунова), А. В. Бобрищев-Пушкин (за Аронсона) и член Государственной думы Замысловский (за Шульца). Обвинение поддерживал товарищ прокурора Савич.

Заседание суда открылось оглашением данных обвинительного акта, после чего председательствующий сделал обычный опрос обвиняемых. Из них никто не признал себя виновным.

Вот как объяснил происшедшее Шульц.

По его словам, когда он познакомился с Ольгой Штейн, она жила на широкую ногу, ни в чем себе не отказывая, имела избранный круг знакомых. В гостях у нее бывал даже бывший обер-прокурор Святейшего Синода Победоносцев, заезжали к ней и другие высокопоставленные лица. Но вскоре над ней стряслась беда: один за другим ей стали предъявляться гражданские иски, было открыто уголовное дело, ей стал грозить тюремный арест. Однако благодаря содействию Победоносцева дело ограничилось простым домашним арестом. Первоначально Штейн пригласила своим защитником присяжного поверенного Марголина, который выговорил у нее вперед 4000 рублей гонорара. Затем, когда этот адвокат скоропостижно умер за границей, ей предложил свои услуги Г. С. Аронсон, потребовав при этом, чтобы она еще до суда удовлетворила претензии своих кредиторов. На это ушло свыше 20 000 рублей, но после Шульц узнал, что кредиторы получили свои деньги от адвоката далеко не полностью. Желая избегнуть грозящей ей уголовной ответственности, Штейн обратилась за помощью к присяжному поверенному Базунову, имеющему солидный опыт и хорошо разбирающемуся в юридических тонкостях, а затем пригласила и Пергамента. Оба адвоката также взяли у нее в виде гонорара еще до суда 3000 рублей, уверив ее, что она может вполне рассчитывать на оправдание. Шульц утверждал, что все три адвоката часто бывали на даче у Штейн, распивали дорогое вино и целовали ей руки. После, однако, оптимистическое настроение защитников Штейн резко изменилось, они стали мрачно смотреть на будущее и старались насколько возможно затянуть дело своей клиентки.

3 декабря 1907 г., когда заседание суда было прервано, Шульц застал свою возлюбленную в комнате совета присяжных поверенных. Она была расстроена, плакала и обвиняла своих адвокатов в плохой защите. Встревоженный Пергамент вышел с нею во двор, а Аронсон стал упрашивать ее: «Милая, голубушка, уезжайте, пожалуйста, и спасайте себя!» Напуганная Штейн решилась последовать этому совету, тем более что Пергамент обещал исходатайствовать для нее высочайшее помилование. Сам Шульц, по его словам, был против побега своей возлюбленной и, когда она уехала из Петербурга, с горя познакомился на улице с двумя какими-то девицами и стал кататься с ними на автомобиле.

Однако показания вызванных в суд свидетелей противоречили тому, что рассказал Шульц.

Помощник присяжного поверенного Гурлянд отозвался о покойном Пергаменте с самой хорошей стороны, аттестовав его как доброго и мягкосердечного человека, у которого Шульц неоднократно вымогал под различными предлогами деньги. Своей активной деятельностью в Государственной думе Пергамент нажил немало политических врагов и считал, что оговор его со стороны Штейн и Шульца был инспирирован именно ими. В связи с этим он очень сожалел, что из-за него ни за что ни про что страдают его сотоварищи по защите.

Присяжный поверенный Гольдштейн охарактеризовал обвиняемого Базунова как человека, имеющего безупречную репутацию. В последние годы благодаря своим выдающимся качествам он занимал почетный пост товарища председателя совета присяжных поверенных округа Санкт-Петербургской судебной палаты.

Хорошо отзывались также и об Аронсоне, про которого было известно, что временами он не только ничего не получал с клиентов, но даже и сам давал им деньги, когда видел их бедственное положение.

Зато о самом Шульце один из свидетелей, штабс-капитан Франк, сказал, что он «флюгер, безалаберный человек, лгун и без царя в голове». Аттестация более чем нелестная…

Судебно-медицинская экспертиза в отношении Шульца также пришла к неутешительным выводам. Она отнесла его к типу людей, имеющих несносный характер и с трудом терпимых в обществе. Такие люди неуравновешенны, сумасбродны, и жизнь их полна всевозможных противоречий. От них можно ожидать всяких неприятностей, и с ними всегда следует держаться осторожно.

По окончании судебного следствия слово было предоставлено представителю обвинительной власти.

Охарактеризовав Ольгу Штейн как героиню бульварной прессы, товарищ прокурора перешел к подробному анализу данного дела, разобрал все улики против подсудимых и признал вменяемое им в вину преступление доказанным. Речь его продолжалась с перерывами около шести часов. В ней он уделил большое внимание не только подсудимым адвокатам, но и самой адвокатуре. По его словам, великий дар речи, Божий дар, эти люди обратили на недостойное правосудия дело — на усыпление чуткой совести судей. Состязательность процесса многие адвокаты понимают в том смысле, что на них лежит обязанность оправдать своих клиентов во что бы то ни стало, и только судебные власти считают себя обязанными устанавливать обстоятельства, изобличающие обвиняемых и их оправдывающие. Между тем с точки зрения нашего закона адвокатура есть составная часть судебного ведомства. В присяге, которую принимает каждый присяжный поверенный, указывается, что лицо, принимающее на себя эту почетную обязанность, должно исполнять в точности и по крайнему разумению законы Российской империи. Подсудимые Аронсон и Базунов присягнули не делать ничего противного законам империи и интересам религии, оказывать уважение суду, и если теперь они изобличены в том, что способствовали в противозаконном укрывательстве подсудимой от суда и наказания, то звание присяжного поверенного не освобождает их от ответственности. «Поэтому, — отметил обвинитель, — подсудимые не только совершили преступление против закона, но и нарушили профессиональный долг. Самое прискорбное в настоящем процессе есть то, что люди, которым вверены интересы правосудия и которые вооружены для этой цели известными правами, эти люди свои права и обязанности поняли неверно и пользуются ими не для правосудия, а против него». И в заключение, обращаясь к присяжным заседателям, он сказал: «Мне хочется верить, что самый ценный институт судебных уставов — суд присяжных заседателей — окажется и ныне на высоте. Глубоко веря, что, каковы бы ни были стремления исказить доказательства и отвлечь внимание ваше от сути дела, вы все-таки останетесь на той высоте судейского беспристрастия, которую предполагал в вас законодатель, я прошу у вас, господа присяжные заседатели, правосудного приговора».

В защиту Шульца выступил член Государственной думы За-мысловский. Цель его пространной речи — вызвать сочувствие присяжных к своему клиенту. Он подчеркнул, что его клиент жил с Ольгой Штейн как с женой, горячо любил ее и неудивительно, что в конце концов был порабощен ею и всецело поддался под ее влияние. Если он и содействовал побегу любимой женщины, отуманенный страстью к ней, то после, одумавшись, глубоко раскаялся в содеянном. Он слишком много выстрадал, и поэтому присяжные заседатели должны с участием отнестись к его судьбе.

Защитник Л. А. Базунова, присяжный поверенный Казаринов, начал свою речь с указания на то, что настоящее дело в юридической практике является небывалым как по сущности обвинения, так и по той обстановке его, какая выяснена судебным следствием. Три адвоката будто бы убедили свою клиентку бежать от суда и наказания. Суд — это храм справедливости, а адвокат — один из жрецов его. Если адвокат убеждает своего клиента обмануть суд — значит, он изменяет Богу, которому служит.

Какие же соблазны отуманили разум, какая душевная буря смутила сердца обвиняемых, этих умудренных опытом жрецов храма правосудия? Ведь чем необыкновеннее преступление, тем более вескими должны быть мотивы для его совершения, чем ближе человек по профессии своей стоит к сфере закона, тем сильнее должен быть толчок, перебрасывающий его к другому полюсу, в область преступления.

Какие мотивы могли руководить адвокатами? О том, чтобы они, подпав под неотразимое обаяние светлой личности обвиняемого, задались мыслью во что бы то ни стало спасти его от суда как невинно преследуемого, не может быть и речи. Здесь не было идейного мученика. Здесь была женщина, обвинявшаяся в преступлениях корыстного свойства, заслуживающая, быть может, сострадания, но ничуть не в большей мере, чем всякий другой обвиняемый.

Предположение, что несимпатичность дела Ольги Штейн могла побудить адвокатов уговорить ее бежать от суда, несостоятельно, так как такого мотива для адвоката вовсе и быть не могло в силу той аксиомы адвокатской этики, что всякая защита является задачей высокой и благородной.

Столь же несерьезно и утверждение о том, что адвокаты не были достаточно подготовлены к защите Ольги Штейн, а потому склонили ее к бегству. Один опытный французский адвокат хвалился, что для подготовки к любому уголовному делу ему достаточно четырех часов. Пожалуй, этого времени все-таки мало. Но если для судьи, ведущего дело в течение пяти дней, достаточно этого времени, чтобы во всем разобраться и решить судьбу обвиняемого, то и для такого опытного и талантливого адвоката, как Базунов, вполне достаточно тех же пяти дней, чтобы продумать защитительную речь. Между тем дело Штейн находилось у присяжных поверенных Аронсона, Базунова и Пергамента более полугода, по этому делу устраивались неоднократные совещания и Аронсон был в курсе всех денежных расчетов с потерпевшими, так как сам их производил. Ясно, что о недостаточной подготовке адвокатов к делу не может быть и речи, а следовательно, и подобного мотива для удаления клиента быть не могло.

Может быть, адвокатами руководил страх перед ожидавшимся обвинительным приговором?

Но нет! Как ни скорбит сердце адвоката за участь клиента, эта скорбь — скорбь спокойная, она лишь отражение страдания клиента, не имеющее ни остроты, ни мучительности непосредственного чувства, испытываемого самим подсудимым. Это не ужас перед грядущим наказанием, не тоска по разбитой жизни, не стыд публичного позора, не весь тот аккорд страданий, мощно и бурно звучащий в душе обвиненного, а только сочувствие, возбуждаемое созерцанием чужого горя. И в тяжкие минуты отчаяния обвиненного клиента адвокат является его лучшим утешителем, он успокаивает его, как врач пациента, которому предстоит операция. Если клиент захочет бежать отнаказания, как робкий больной от операции, адвокат приведет ему доводы всей безрассудности такого бегства не только с моральной, но и с чисто практической стороны. Он убедит его в том, что та якобы свобода, которую он обретет в этом случае, всего лишь мираж, что свобода изгнанника, вынужденного прятаться, скрываться и голодать, хуже для него любой кары, налагаемой уголовным законом. Сотней доводов успокоит адвокат своего клиента, рассеет преувеличенные страхи, ободрит, вдохнет мужество на перенесение страданий, докажет, что эти неведомые страдания страшны и грозны только издали и что тысячи людей шли на них и затем возвращались воскресшие духом, обновленные, примиренные с людьми и своей совестью.

Нельзя также подозревать в этом и материального расчета. Бегство Ольги Штейн за границу не только не приносило выгоды адвокатам, но, напротив, влекло за собой явный ущерб для их интересов.

«Я пытался, господа присяжные заседатели, найти хоть какой-либо мотив, который мог побудить адвокатов склонить Ольгу Штейн к бегству, — продолжал М. Г. Казаринов, — но не нахожу. А между тем, чтобы подвинуть трех человек на поступок недобросовестный, дерзкий, преступный, необходимы сильные душевные движения, нужен ураган, чтобы сбить с пути, опрокинуть целую флотилию, хорошо оснащенную и приспособленную для плавания по бурным волнам житейского моря, снабженную для устойчивости грузным балластом всесторонних знаний и долголетнего опыта жизни.

Что, спрошу я, могло заставить Базунова изменить своим взглядам, принципам своей двадцатипятилетней деятельности? Или, быть может, долг, совесть, любовь к делу, вера в свой труд, уважение к закону, к правде, к суду, к себе — все это одни пустые слова, осыпающиеся, как осенние листья, при первом дуновении каких-то неуловимых, никому не понятных настроений?

И куда же исчез у Базунова, у Пергамента, этих, по мнению господина обвинителя, глубоких знатоков души человеческой, простой здравый смысл? Как не сообразили они, что если бегство от суда вообще средство неразумное, то для Ольги Штейн это совершенно безрассудная затея, так как она привыкла к роскоши, блеску, шумным похождениям, к игре на быстринах и водоворотах жизни, у самых острых подводных камней? Как не поняли они, что скромное, бесшумное прозябание где-нибудь в глуши, в укромном углу, не для Ольги Штейн, она на это органически не способна, и что ее поимка неизбежна в самом скором времени?

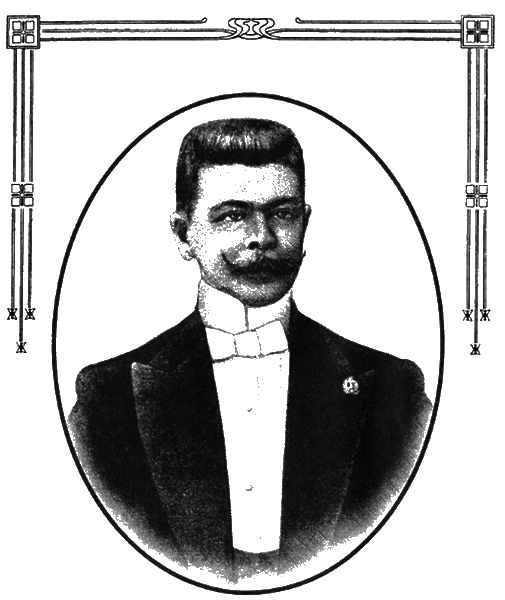

КАЗАРИНОВ МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВИЧ

Родился в 1866 г. в Петербурге. Образование получил в Санкт-Петербургском университете. На поприще адвокатуры вступил в 1890 г. Из наиболее выдающихся дел, в которых он участвовал как защитник, заслуживают внимания процесс об адвокатах (участие в побеге Ольги Штейн), дело о расхищении наследства купчихи Пискуновой, процесс над дворянкой Элеонорой Певцевич (вовлечение в невыгодную сделку) и многие другие. Известен как опытный юрист.

(Данные приведены на 1910 г.)

У кого же могла зародиться мысль о побеге? Конечно, только у самой Ольги Штейн. Она, бесспорно, догадывалась, какое наказание ждет ее. Из ее переписки видно, как мучительно рвалась она на свободу еще тогда, когда на время следствия ее препроводили в дом предварительного заключения. «Свободу, только свободу выхлопочи мне, — пишет она Шульцу, — об остальном не заботься, остальное все само придет». Она была выпущена, вновь вернулась к радостям свободной жизни и наслаждалась ими, отдаляя всеми способами тяготевший над нею судебный процесс. Но дни ответа настали. Заседание, тянувшееся несколько дней, показало, что ее шансы избежать наказания ничтожны. Положение было угрожающее, ей вновь грозили каменные объятия тюремного заключения. В душе Ольги Штейн поднялись смятение и буря. Изворотливый ум искал выхода из создавшегося положения и вскоре нашел его. Вся жизнь этой женщины и раньше была сплошным метанием, сплошным бегством от долгов, кредиторов, судебных приставов, от власти, от закона. Казалось, и теперь выход прост и легок — бежать. Ее неудержимо манила к себе необъятная даль играющего светом и соблазном мира. И что могло ее сдержать? Моральные принципы, сознание своей вины, потребность искупить ее, успокоить наболевшую совесть? Увы, такой потребности у Ольги Штейн не было. Напротив, она считала себя несчастной жертвой ростовщиков, обстоятельств, окружающей среды, своего легкомыслия, доброты и черной людской неблагодарности. В этом она была убеждена бесповоротно и, — кто знает? — быть может, в известной мере была права. Эта уверенность в своей невиновности сквозит в ее письмах к Пергаменту и Шульцу. «Все здесь, — пишет она из Америки, — того же мнения, что я жертва моего легкомыслия, что судить надо не меня, а тех, кто довел меня до такого положения…» «Я чиста, я всем желаю только добра, а судьи — палачи, не желающие выслушать моих оправданий» — вот убеждения, высказываемые Ольгой Штейн чуть не на каждой странице ее писем. Был и еще один мотив для побега Штейн, наиболее важный. Это та безумная любовь к Шульцу, которая охватила сердце стареющей светской львицы. «Для него, — пишет она в письме из Нью-Йорка, — я всем пожертвовала, из-за него потеряла ребенка, которого обожаю, потеряла человека, который обладал миллионами и хотел на мне жениться». Каких же жертв еще можно требовать от женщины в доказательство ее любви? На суде читались письма Ольги Штейн к Шульцу из одиночной кельи предварительного заключения. Эти письма — сплошной стон исходящего тоской любящего сердца, клокотание страсти, доводящей до бреда. Ее письма из Америки — тот же несущийся через океан крик страстной любви, призыв к Шульцу, чтобы он спешил к ней для любви, для счастья, для совместной жизни, для совместной смерти. В жизни Ольги Штейн любовь к Шульцу становится доминирующей темой, назойливой и неотвязчивой, мучительной и властной, как вагнеровский лейтмотив. Эта любовь и является главным мотивом бегства. Что ожидало Ольгу Штейн в случае обвинения? Заключение, и, быть может, долголетнее, арестантский халат, забранное решеткой оконце, щелканье дверного замка… Ведь это смерть любви, смерть всему, чем живет женское сердце! И она бежит, уговорившись с Шульцем, что тот последует вскоре за ней. Но сердце ее не могло вытерпеть ожидания, и, уже переезжая границу, она нервно шлет Пергаменту телеграмму за телеграммой: «Умоляю, пришлите мальчика… Когда же приедет мальчик… Умоляю, телеграфируйте, иначе вернусь обратно». Так, забывая о себе, она легкомысленно рассыпает на каждой телеграфной станции неизгладимые следы своего маршрута. Но «мальчик» не едет..! Она тщетно умоляет его в ряде писем, напоминает ему: «Ведь я только и уехала в надежде, что буду с тобой… Ты помнишь, ты сказал, что умрешь со мной вместе…» И далее: «Помнишь, я подумала, лучше временная разлука, чем отдаться в руки палачам, приезжай, все будет по-твоему, и деньги всегда будут, я все сделаю, что нужно. Приезжай, без тебя мне не надо свободы!» Мечтам Ольги Штейн не суждено было сбыться. Переписка с Шульцем, обнаруженная властями, выдала ее местопребывание. Она была возвращена в Россию и осуждена. Правосудие свершилось». Затем защитник коснулся памяти Пергамента, для которого дело Штейн оказалось поистине роковым. Покой, звание адвоката, звание члена Государственной думы, репутация — все оказалось в опасности. И он не выдержал. Минуя суд земной, предстал перед тем верховным трибуналом, где всем предстоит держать ответ за свои прегрешения, вольные и невольные. Относительно Базунова защитник говорил, что, если бы даже он и видел, что его клиентка готовится сбежать от суда, он все-таки ничего не мог бы предпринять против этого. Положение защитника обвиняемой обязывало его к молчанию. Адвокат не вправе выдавать тайны своих клиентов. И закон, и совесть запрещают ему это. Эта обязанность молчать не может быть нарушена даже в том случае, если способствует безнаказанности, торжеству преступления, пользованию его плодами. Убийца, поведавший адвокату или священнику, что он действительно убил, указавший, где зарыт труп, где спрятаны награбленные деньги, может спокойно жить и пользоваться плодами преступления, зная, что ни адвокат, ни священник не станут его обличителями. Скажут, это зло. Пусть так, но это зло, этот вред — лишь ничтожная капля по сравнению с тем морем зла, которое хлынуло бы на человечество, если отнять у него веру в тайну исповеди, в тайну врачебную, адвокатскую. Это значило бы обречь человека на вечное ношение в себе нераскрытых гнойников духовных недугов, превратить церковь в западню и подорвать к служителям ее присущее их званию доверие. Адвокат нужен гражданам для защиты их имущества, чести и жизни. Закон и государство утверждают его в этом звании, скромном и вместе с тем высоком по назначению. И чтобы он мог достойно выполнить свою задачу, ему необходимо безграничное доверие клиента, а доверие не может быть там, где нет уверенности в сохранении тайны. Без нее немыслима сама профессия. Многим нападкам подвергается адвокатура, и многие из них, быть может, справедливы, ибо чем выше что-либо по своей идее, по основному назначению, тем большей порче и извращениям подвергается оно в руках человеческих. Все подвержено уклонению от нормы, болезням, но важно, чтобы не поражался самый жизненный нерв организма. Адвокатов упрекают в том, что они растрачивают деньги своих клиентов. Это грустно, это, конечно, пятнит сословие, но нарушение тайны, доверенной клиентом, явилось бы посягательством на те реликвии, во имя которых сам храм заложен. Всякая корпорация несет на себе не только одни пороки прошлого, но и его достоинства. Наследуют не одни только долги, но и накопленные веками ценности. Адвокатура также имеет великое, почетное прошлое. Во все времена у всех культурных народов адвокатуре и суду был вверен священный киот права и свободы. «Господа присяжные заседатели, — закончил свою речь присяжный поверенный Казаринов, — мне не приходится доказывать, что мой подзащитный — чистый человек. Все, что происходило здесь, на суде, говорит о незапятнанности и выдающихся достоинствах Базунова. Грустно думать, что на склоне лет судьба бросила его на скамью подсудимых. Странная судьба! Всю свою жизнь, все силы ума, знаний и таланта человек посвятил служению обществу, и теперь здесь, в уголовном суде, обществу предлагают свести с ним счеты!.. Я не сомневаюсь, вы сумеете воздать ему по заслугам». Последним с защитной речью выступил адвокат Г. С. Аронсона. «Не ответ держать мы пришли сюда, — начал свое выступление присяжный поверенный А. В. Бобрищев-Пушкин, — мы пришли привлечь наших обвинителей к ответу. Мы не дети, и сущность этого процесса нам очень хорошо понятна. Существует свободное сословие. Уже давно обладает оно всем, чем недавно стали было пользоваться русские обыватели. Есть у него право союзов, право собраний, было до последнего времени и право свободного голоса. Заря русской гражданственности не застигла его врасплох. Когда схлынули высоко поднявшиеся волны, оно сохранило свои позиции. Когда обывателя берут за горло, гражданин адвокат оказывает ему помощь… (Председательствующий останавливает защитника.) Господин прокурор говорил, что у нас в России куда лучше, чем за границей, что там — капиталистический строй, что личность там — ноль. Не знаю. Переедет границу русский присяжный поверенный, придет в суд, подаст свою карточку, скажет: «Я — присяжный поверенный», и его проведут с почетом на первые места. Вернется сюда, скажет: «Я — присяжный поверенный», и его тоже проведут на самое «первое» место — на скамью подсудимых. Что ж, нет худа без добра. На скамье подсудимых — русские граждане. Посмотрим, как они будут защищаться. Их зашита будет достойной. Лучшим средством привлечь к ответу обвинение будет дать на него спокойный ответ, доказать всю его юридическую и фактическую несостоятельность. Тогда будет ясно, для чего оно создалось». Попутно Бобрищев-Пушкин коснулся формулировки обвинения и указал на то, что представитель обвинительной власти всячески старался очернить адвокатуру, но все усилия его остались тщетными. Относительно Аронсона защитник уверен, что он ничем позорным не запятнал свое имя и с поднятой головой вернется в свою корпорацию. Что же касается Пергамента, то защита остается при особом мнении. Внезапная смерть Пергамента — это вовсе не улика. Многое после нее осталось невыясненным. За свою излишнюю доверчивость, за свое участие к судьбе Штейн он слишком дорого заплатил — и блестящей, многообещающей карьерой, и целой жизнью. Разбирая и анализируя улики против Аронсона, Бобрищев-Пушкин говорит о том, что даже молчание адвоката в подобном случае не может быть поставлено ему в вину. Если бы, узнав о побеге своего клиента, он донес на него, такого адвоката в 24 часа выгнали бы из сословия. О самом Шульце защитник весьма невысокого мнения. По его словам, это изолгавшийся, беспринципный человек, который всю свою жизнь ложно обвинял всех и каждого. В настоящем деле, считает Бобрищев-Пушкин, прокуратура воспользовалась его услугами, и в результате получился сенсационный процесс с адвокатами в роли обвиняемых. Далее в своей речи защитник опровергал утверждение представителя обвинительной власти о том, что Ольга Штейн могла бежать только с ведома ее защитников и что «без их подстрекательства не мог бы произойти такой всероссийский скандал». «Всероссийские скандалы бывают разные, — заявил Бобрищев-Пушкин, — я не знаю таких, которые были бы по подстрекательству адвокатов, но нам знакомы многие, где адвокаты являются потерпевшими. По-видимому, таким образом хотят на них воздействовать, добиться, чтобы свободное сословие перестало мешать, хотят, чтобы оно склонилось. Напрасный труд. Это Шульц пошел навстречу всем желаниям — стал доносчиком, на что не пошли адвокаты. А адвокаты никогда не станут ничьими сотрудниками… Господин прокурор просил здесь, на суде, правосудного приговора. Разные бывают взгляды на правосудие. Когда сыновей Виктора Гюго французские присяжные заседатели осудили за статью против смертной казни, они тоже думали, что служат правосудию, а Виктор Гюго написал о них: «Правосудие исходит от этих судей, как змея из гробов!» В заключение Бобрищев-Пушкин сказал: «Пусть простят мне дорогие товарищи, если я не оправдал их ожиданий, если силы мои были подавлены громадной ответственностью непосильной задачи, — непосильной, конечно, не в смысле отсутствующих улик, а потому, что надо было от всего сословия дать заслуженный отпор, выразить переполняющее всех негодование. Я закончу теми же словами, которыми начал мой товарищ по защите, чтобы вся она была единым ударом в лицо обвинению. В этом деле обнаружились такие вещи, которые не могут быть предметом ничьей защитительной речи, перед которыми бледнеет все, что вменялось подсудимым в вину. Потому-то так и кипела здесь бессильная злоба. И когда я слышу горькие жалобы на поддержку, которую общество никогда не перестанет оказывать свободному сословию, когда я слышу сомнение в существовании честной печати, я говорю в ответ врагам нашего сословия, кем бы они ни были: «Адвокатура будет существовать всегда, свободная и гордая, она будет существовать, когда от вас не останется и следа!» Наконец предоставляется последнее слово подсудимым. «Все, что я показывал на суде, — чистейшая правда, — говорит Шульц. — В моем поступке я не вижу ничего позорного, но меня все время грязнили здесь… Если я и провожал Ольгу Григорьевну на вокзал, то ведь я же любил ее… Я считал своей обязанностью помочь ей…» «Мое последнее слово! Какая горькая ирония! — восклицает Базунов. — Нет! Это не последнее слово… В этом самом зале я работал 27 лет и видел только одни симпатии к себе. Даст Бог, я еще не раз буду выступать в этом зале…» Волнуясь, говорит присяжный поверенный Аронсон: «За 17 лет моей деятельности я провел массу дел в этом самом зале, я выступал здесь по большим процессам… Теперь же со стороны обвинения меня обдали грязью… Опытные адвокаты, не новички, после этого процесса мы должны прийти к заключению, что все-таки не знали самого главного: нет там равноправия сторон, где над тобой глумятся, а от тебя требуют спокойствия…» В заключение Аронсон обращается к присяжным заседателям с надеждой, что они по достоинству оценят предоставленное на их рассмотрение дело. После резюме председательствующего С. В. Кудрина присяжные заседатели удаляются в совещательную комнату. В долгом, томительном ожидании проходит два часа. Наконец раздается возглас судебного пристава: «Суд идет… Прошу встать!» Старшина присяжных заседателей начинает читать вынесенный вердикт. Присяжные поверенные Базунов и Аронсон оправданы. Шульц признан виновным, но действовавшим в состоянии умоисступления и потому не подлежащим наказанию. Оправданных адвокатов встречают восторженные овации многочисленной публики. Заседание суда окончено.

РОМАН ВРЕМЕН КРЕПОСТНОГО ПРАВА

Началась эта история еще до отмены крепостного права. Некий дворянин Матвей Андреевич Ефимьев, помещик Новгородской губернии, женился в Петербурге на дочери статского советника Вере Гетц и поселился с ней в своем имении, в селе Долоцком Устюженского уезда. Брак оказался не из счастливых. Детей у них не было. Сам же Ефимьев любил кутнуть и вскоре после свадьбы обзавелся любовницей. Произошло это так. Однажды, гостя у своего соседа, помещика Караулова, увидел он в поле молодую крестьянскую девушку, жавшую рожь. Звали ее Екатерина Дмецо-ва. Девушка очень понравилась Ефимьеву. Он позвал ее к себе в комнату, обласкал и сделал несколько ценных подарков. Обновы, в которых вскоре начала щеголять Катерина, сразу были всеми замечены. Заговорили о том, что она стала любовницей помещика. Чтобы прекратить эти слухи, старшая сестра Катерины насильно выдала ее замуж за мещанина Полунина. Однако молодая недолго прожила с нелюбимым мужем. Месяца через три Катерина ушла от него, поселившись на отдельной квартире, нанятой для нее Ефимьевым. Не стесняясь жены, помещик начал открыто жить с молодой крестьянкой, и вскоре от этой связи родился мальчик. Муж Катерины, знавший о ее отношениях с помещиком, отказался признать ребенка своим сыном, поэтому новорожденного объявили подкидышем. Затем мальчика окрестили, назвали Павлом, причем крестным отцом ребенка был помещик Караулов. Около двух месяцев Павлуша оставался в доме матери Катерины, а затем Ефимьев определил ему в няньки свою крепостную Февронью Барсукову, сказав ей: «Иди нянчить моего ребенка», и поселил обоих в квартире Катерины.

Позднее Ефимьев выстроил в УсТюжне большой дом, в котором и стал жить вместе с Катериной, ее ребенком и другой своей любовницей — Елизаветой Проскуряковой. В шестилетнем возрасте сын Катерины, которому была присвоена фамилия Дмецов, был привезен помещиком в Петербург и остался жить в семье его жены. Первоначально она была очень недовольна этим, но ласковый характер ребенка, его поразительное сходство с мужем и потребность любить кого-нибудь привели к тому, что она страстно привязалась к мальчику, полюбила его, как родного сына, и, когда он подрос, отдала в пансион Бидер. Из пансиона Павел Дмецов был переведен в училище при лютеранской церкви св. Петра, а затем поступил учиться в гимназию. Катерина с разрешения помещика несколько раз приезжала из Устюжны навестить сына, да и сама госпожа Ефимьева старалась поддерживать у мальчика любовь к своей родной матери. Заботясь о будущности Павла, супруги Ефимьевы решили усыновить его и обратились с прошением об этом на высочайшее имя. Однако им в этом было отказано. В то же время выяснилось, что классическое образование не по силам Павлуше, и помещик, взяв его из гимназии, стал приучать к торговым делам, а в 1876 г. Павел поступил на военную службу — на правах вольноопределяющегося был определен в лейб-гвардии егерский полк. Год спустя Ефимьев скончался в Устюжне, выписав к себе перед смертью из Петербурга свою жену и незаконного сына. На основании духовного завещания все огромное состояние его в сумме до 300 000 рублей перешло в исключительную собственность Павла Дмецова, который был назван в завещании воспитанником. Став неожиданно богачом, Дмецов оставил военную службу и вместе с вдовой своего отца поселился в Устюжне. Госпожа Ефимьева и после смерти мужа продолжала горячо любить его незаконного сына и в своем завещании отказала в пользу Дмецова все, что у нее было.

В 1878 г. к госпоже Ефимьевой приехала погостить ее старая приятельница Нейлисова, и Павел Дмецов повел их обеих на местное кладбище поклониться могиле Ефимьева. Когда они проходили мимо одной могилы, молодой человек остановил дам и с грустью сказал им, что в этой могиле нашла себе вечный покой его мать-крестьянка.

Через шесть лет после этого в Петербурге умерла вдова генерал-майора А. Н. Бибикова, родная сестра покойного Ефимьева, оставив состояние в 100 000 рублей. Определением Санкт-Петербургского окружного суда в правах на это наследство были утверждены ее дальние родственники, тайный советник П. Митусов и коллежский советник С. Митусов. Между тем прямым наследником генеральши Бибиковой являлся Павел Дмецов как ее родной племянник. В то время, однако, ни он, ни его вторая мать не поинтересовались наследством, перешедшим к дальней родне, и только через шесть лет они вспомнили о нем. К тому времени материальное положение Дмецова сильно изменилось к худшему. Не умея быть бережливым, он спустил не только состояние покойного Ефимьева, но и приданое своей жены.

В 1891 г. вступил в силу новый закон об узаконении детей, прижитых супругами до брака. Дмецов решился воспользоваться удобным случаем и уговорил госпожу Ефимьеву объявить его своим собственным сыном, прижитым будто бы ею с покойным мужем. Убежденная его доводами, она подала в новгородскую консисторию заявление, в котором объяснила, что мещанин Павел Дмецов, записанный в метрике подкидышем, на самом деле есть ее законный сын.

Основанием к сокрытию действительного происхождения его, по словам госпожи Ефимьевой, будто бы послужила ранее беспричинная ревность к ней со стороны мужа. Боясь за ребенка, она поручила своим крепостным подкинуть его к избе старухи Дмецовой, где он и находился некоторое время на воспитании. После, однако, муж узнал о его рождении, взял ребенка к себе в дом и никогда уже не расставался с ним, признавая его своим законным сыном. Сославшись на некоторых свидетелей, госпожа Ефимьева просила консисторию об исправлении метрики Павла Дмецова.

Необходимое дознание по этому поводу было возложено консисторией на устюженского благочинного, протоиерея М. Сахарова, и последний в 1893 г. под присягой допросил указанных госпожой Ефимьевой свидетелей, в том числе Феодосию Закатову и А. Сретенского. Большинство свидетелей удостоверили, что супруги Ефимьевы считали Дмецова своим родным сыном, а жена его крестного отца объяснила, что умерший муж ее, помещик Караулов, однажды по секрету говорил ей, что история с подкидыванием ребенка была просто комедией, так как Дмецов действительно был рожден госпожой Ефимьевой. Феодосия Закатова, в свою очередь, поклялась, что Павел Дмецов был законным сыном госпожи Ефимьевой и что его будто бы нарочно, для отвода глаз, подкидывали к избе старухи Дмецовой.

При рождении Павла, по ее словам, всей прислуге Ефимьевых, в настоящее время уже перемершей, было запрещено называть его сыном госпожи Ефимьевой, и только после он стал жить у своих родителей на правах сына. Тем не менее консистория признала все эти показания недостаточными и оставила ходатайство госпожи Ефимьевой без последствий.

Решение консистории уже не застало госпожу Ефимьеву в живых, но смерть ее не остановила домогательств Павла Дмецова. 9 августа 1893 г. он обратился к архиепископу Новгородскому и Старорусскому Феогносту с просьбой о пересмотре его дела. Согласно резолюции высокопреосвященного, новгородская консистория предложила Дмецову указать таких лиц, которые удостоверили бы под присягой, что они были свидетелями беременности госпожи Ефимьевой в 1858 г. и рождения от нее его, Павла Дмецова. Тогда Дмецов указал на коллежского секретаря А. Веретьевско-го, и последний подтвердил, что Дмецов действительно законный сын Ефимьевых. Отвечая на вопрос, почему же мать решилась подкинуть в чужую семью своего сына, А. Веретьевский объяснил, что при рождении этого ребенка между супругами Ефимьевыми существовала какая-то временная ссора.

Одновременно с этим Павел Дмецов обнаружил действительную цель своих домогательств о признании его законным сыном Ефимьевых. «Почти десять лет тому назад, — писал он 20 февраля 1894 г. высокопреосвященному Феогносту, — умерла моя родная тетка. В первых числах марта настоящего года исполняется десять лет, и если я к этому времени не успею предъявить свои права в Санкт-Петербургский окружной суд, то имение ее поступит в казну за неимением наследников». Все-таки и на этот раз духовная консистория нашла, что возбуждение данного дела уже после смерти дворянина Ефимьева и ближайших свидетелей порождает немалое сомнение относительно происхождения Павла Дмецова от Ефимьевых, и отказала ему по-прежнему в исправлении метрической записи.

В то время, как Дмецов хлопотал перед консисторией с целью объявить себя племянником умершей генеральши Бибиковой, к ее наследникам Митусовым был предъявлен иск о возврате полученного ими наследства. Оказалось, что объявились еще три новых наследника — некие Корсаковы, которые приходились более близкими родственниками покойной генеральше, чем Митусовы. Зная, в каком положении находится дело об этом спорном наследстве, Павел Дмецов, не смущаясь вторичным отказом консистории, обратился в Санкт-Петербургский окружной суд с особым заявлением. Утверждая, что он законный сын дворян Ефимьевых и, следовательно, родной племянник покойной Бибиковой, Дмецов просил окружной суд приостановить дело о правах на ее наследство впредь до окончательного решения духовного суда о его происхождении, а также о допущении его в это исковое дело в качестве третьего лица и о признании за ним исключительного права на наследство. Но и здесь Дмецова постигла неудача. Корсаковы и Митусовы вступили между собой в мировую сделку, и суд, прекратив возбужденное по их иску дело, вместе с тем отказал Павлу Дмецову в его просьбе.

Однако и это не остановило Дмецова. Он принес жалобу в 1-й департамент Санкт-Петербургской судебной палаты, но жалоба его была оставлена без последствий. Тогда Дмецов обратился с жалобой в правительствующий сенат, и тот, отменив определение судебной палаты, передал дело во 2-й департамент той же палаты. 31 марта 1897 г. судебная палата, в свою очередь, отменила решение окружного суда и предписала ему дать законный ход исковому прошению Павла Дмецова. В том же году, 17-го мая, Дмецов обратился в VII отделение Санкт-Петербургского окружного суда с прошением о признании законности его рождения и об исправлении метрической записи. Повторяя известные уже причины, почему он долгое время числился подкидышем, Дмецов просил окружной суд допросить под присягой нескольких свидетелей, знавших о его происхождении. Окружной суд уважил эту просьбу и 10 октября 1897 г. после привода к присяге допросил предоставленных Дмецовым свидетелей Шарухина, Барсукову, Денисову, Караулову, Сретенского, Веретьевского и Укладникова, которые дали благоприятные для Дмецова показания, доказывавшие несомненное происхождение его от госпожи Ефимьевой. Ввиду этого окружной суд определил признать мещанина Павла Дмецова законным сыном дворян Ефимьевых, а 17 декабря он уже выхлопотал исправленную метрику и представил ее в IV отделение суда, где находилось в производстве дело о признании за ним прав на наследство после генеральши Бибиковой.

Тогда Митусовы, видя, что дело повернулось в неблагоприятную для них сторону, предъявили к Дмецову-Ефимьеву встречный иск о признании его незаконнорожденным. Окружной суд, однако, вынес решение в пользу Дмецова-Ефимьева и обязал Митусовых возвратить ему все полученное ими по наследству имущество госпожи Бибиковой.

В результате 7 января 1900 г. С. Митусов обратился к прокурору Санкт-Петербургской судебной палаты с заявлением, что решение окружного суда, признавшего Дмецова законным сыном дворян Ефимьевых, было основано на ложных свидетельских показаниях. На основе этого заявления началось предварительное следствие, в ходе которого удалось обнаружить, что Павел Дмецов на самом деле происходил от незаконной связи помещика Ефимьева с крестьянкой Екатериной Дмецовой, по мужу Полуниной. Вместе с тем выяснилась и ложность свидетельских показаний о происхождении Дмецова. На основании этого Павел Дмецов был привлечен к уголовной ответственности по обвинению в присвоении себе не принадлежащих ему прав состояния и в подстрекательстве посторонних лиц к даче ложных показаний, а оставшиеся в живых Барсукова, Денисова, Сретенский и Веретьевский — по обвинению в л жесвидетел ьствован и и.

Дмецов не признал себя виновным и настаивал на том, что он действительно законный сын дворян Ефимьевых. По его словам, сама госпожа Ефимьева говорила ему об этом, и он вполне искренно считал ее своей родной матерью, тем более что и помещик Ефимьев никогда не разубеждал его в этом и оставил даже ему все свое состояние.

Из остальных обвиняемых в лжесвидетельствовании сознались только Денисова и Барсукова. Первая объяснила на допросе, что, не зная о действительном происхождении Дмецова, она ложно удостоверяла рождение его от госпожи Ефимьевой только потому, что и другие свидетели точно так же говорили на суде. Барсукова же сказала, что она хорошо знает о рождении Дмецова крестьянкой Катериной, хотя тем не менее на суде по настойчивой просьбе его она дала ложное показание. По объяснению этой свидетельницы, Павел Дмецов обещал со временем хорошо отблагодарить ее за содействие и успокаивал словами: «Не бойся, если что будет не так, я отвечу сам».

Что касается Веретьевского и Сретенского, то они решительно отрицали свою виновность. Первый из них объяснил, что он действительно считал Дмецова законным сыном дворян Ефимьевых, хотя и не присутствовал при его рождении. В таком же смысле он дал показания и под присягой, а если что и прибавил в пользу Дмецова, то, вероятно, по забывчивости. Другой обвиняемый оправдался тем, что он показал под присягой лишь происхождение Дмецова от помещика Ефимьева, но кто была его мать — он не говорил, так как и сам не знал этого.

Помимо того, на предварительном следствии выяснилось, что и Феодосия Закатова при производстве духовной консисторией дознания в 1893 г. также давала ложные показания о происхождении Дмецова. После она призналась, что дать такие показания упросила ее покойная Ефимьева, с которой она прожила вместе около 35 лет. Когда она заметила: «Да ведь всем известно, что Дмецов не ваш сын», Ефимьева возразила на это: «Он мой сын. Никто не стоял у моих ног, когда я рожала его». Уважая ее, Феодосия Закатова решилась на ложное показание, хотя и знала об истинном происхождении Дмецова.

Дело это рассматривалось в марте 1902 г. Санкт-Петербургским окружным судом с участием присяжных заседателей. Со стороны обвинительной власти выступал товарищ прокурора Зиберт. Защищали подсудимых присяжный поверенный Андреевский, помощник присяжного поверенного Гольдштейн, присяжный поверенный Базунов и др. Интересы Митусовых, возбудивших настоящее дело, поддерживали присяжные поверенные Аронсон и Слиозберг.

АНДРЕЕВСКИЙ СЕРГЕЙ АРКАДЬЕВИЧ

Родился в декабре 1849 г. Отличаясь разносторонним образованием, завоевал известность как талантливый юрист и замечательный оратор. Начал свою деятельность товарищем прокурора Санкт-Петербургского окружного суда, затем перешел в корпорацию присяжных поверенных. Кроме того, он занимал видное место в русской литературе как поэт и критик. Почти во всех его стихотворениях сквозит некоторое разочарование и неудовлетворенность жизнью. Андреевский выступал как защитник на многих известных процессах, в том числе по делу Дмецова-Ефимьева, и всегда привлекал к себе всеобщее внимание своими прекрасными выступлениями в защиту обвиняемых. По праву считается корифеем русской адвокатуры.

(Данные приведены на 1910 г.)