Ракушка на шляпе, или Путешествие по святым местам Атлантиды [Григорий Михайлович Кружков] (fb2) читать онлайн

[Настройки текста] [Cбросить фильтры]

[Оглавление]

Григорий Кружков

Ракушка на шляпе, или Путешествие по святым местам Атлантиды

Григорий Кружков

Ракушка на шляпе, или Путешествие по святым местам Атлантиды

— А иногда, Нуф-Нуф, меня приподнимают и слегка встряхивают. — Зачем это, Наф-Наф? — Проверяют, много ли во мне накопилось монет. И не пора ли меня того… — А, вот в чем дело! — Думаешь, это приятно, когда тебя… вот это самое? — Неприятно, Наф-Наф. — А все потому, что внутри меня монетки. Обидно! — Ты, Наф-Наф, дороже всяких монет.

Вступление

«Отчего так сильно во мне желание вновь посетить места, оставленные мною <…>? или воспоминание самая сильная способность души нашей, и им очаровано все, что подвластно ему?» — риторически спрашивал Пушкин, томясь в своей Михайловской ссылке (а ему только двадцать пять лет!). Если бы он обратил этот вопрос ко мне, я бы без заминки ответил: «Конечно, Александр Сергеевич, еще бы! Даже у флюгера есть свои воспоминания, что уж тут говорить». Так бы я ответил Пушкину и не покривил душой. Покажите мне человека, который не писал, не пишет или не собирается писать мемуаров. Нету такого, хоть обыщитесь. Так не пора ли и мне приняться за то же самое? Собрать вместе хотя бы какие-то частицы бытия, чтобы они не расточились, как тучки в небе, не ушли под воду, как древний тонущий материк? Ну, так решено. Именно сегодня, в лето Господне две тысячи двадцать второе, в этом нашем холерном карантине, когда силы зла, казалось бы, «властвуют безраздельно» (как сказано в том самом старинном манускрипте, хранившемся в семействе Баскервилей), — когда же, как не сейчас, отправиться в путешествие, уже воображаемое, в страну, которую я так долго представлял только по книгам и даже не мечтал увидеть наяву? И вдруг то, что казалось невероятным, сбылось, и каждая поездка была, как подарок, незаметно и беззвучно падающий в копилку памяти. Настало время разбить этого английского поросенка и высыпать на стол свои невинные сокровища. У одного умного автора есть такая мысль. Чтобы новое место, новое пространство могло открыться путешественнику, ему необходимо иметь особый ключ. Это может быть что угодно: например, какая-то идея, хотя бы и надуманная, или свой персональный миф, связанный с этим местом. Без внутреннего ключа восприятию не на чем будет держаться, не от чего оттолкнуться. У меня такой миф был, и назывался он английская поэзия. На каждый город, куда я приезжал, на каждый пейзаж я смотрел сквозь этот сроднившийся со мною миф: каждое место было связано с судьбой какого-то поэта, жившего, может быть, сотни лет назад, будило в памяти стихотворение или легенду. Иными словами, все мои английские путешествия были, по сути, поэтическими паломничествами. В средние века паломники, которые возвращались из святых мест, прикрепляли к шляпам или дорожным плащам морские ракушки — в знак того, что они побывали за морем. Назовем так же — ракушками — главки, на которые делится это вольное и необязательное повествование.

Часть I. Дороги

Ракушка первая. Оксфорд (Джон Донн, Льюис Кэрролл)

Половина английских поэтов, которых я переводил, училась в Оксфорде (другая, не худшая, половина — в Кембридже или вообще не получила университетского образования, как Шекспир). И вот я их вижу своими глазами: эти башни, колледжи, улицы, по которым кто только ни ходил, Бодлианскую библиотеку, старейшую в Европе, плавно текущую Айзис — в сущности, ту же самую Темзу, только выше по течению, — в чем вы легко сможете убедиться, если бросите в реку свою шляпу (конечно, вниз тульей), сядете на коня и поскачете в Лондон. Клянусь, вы еще успеете хорошо пообедать в таверне «Русалка» и даже посмотреть «Горбодука» в театре «Роза», а потом, кликнув лодочника, снова перебраться на левый берег, усесться на краю маленького причала, немного подождать… и вот она, голубушка, плывёт, да прямо к вам. Останется только притянуть её к себе багром, вынуть из воды и отдать слуге, чтобы просушил и хорошенько почистил, — будет как новая! Джон Донн тоже учился в Оксфорде. Он поступил в колледж Харт-Холл в 1584 году двенадцатилетним подростком, но через три года, не закончив курса, переехал в Кембридж, где учинил тот же трюк, то есть покинул колледж, не доучившись. А суть в том, что для получения диплома нужно было произнести клятву на верность протестантской вере, а Донн был из католической семьи. Впрочем, через двадцать лет, уже сменив конфессию и сделавшись личным проповедником короля Иакова, он, по слову монарха, получил почетную степень и в Оксфорде, и в Кембридже. А в 1592 году мы застаем его уже в Лондоне студентом юридической школы Линкольнз-Инн. Молодой человек — заядлый театрал, он пишет сатирические стихи, ловеласничает, участвует во всяческих веселых затеях, предводительствует в красочных студенческих шествиях и праздничных представлениях. В подражание придворной должности его зовут «master of revels», то есть «маэстро увеселений».

Как все это совмещается с чумой, пришедшей в 1592 году в Лондон, трудно понять. Парламент принимает меры, запрещает большие скопления народа, это как будто бы помогает, но ненадолго. Так продолжается почти два года. Зараза то утихает, то снова свирепеет — театры то открываются, то закрываются. Труппа Шекспира уезжает в провинцию; многие друзья Донна тоже уезжают, он шлет им письма из зачумленного города, конечно, в стихах. О том, что столица обезлюдела, что таверны и театры опустели, а из развлечений остались «лишь казни да медвежьи бои» (впрочем, медвежьи бои тоже скоро запретят; но не казни — это святое). Он тревожится о друзьях, от которых нет вестей, и тоскует без них. Все это сегодня особенно понятно и живо.

А в 1592 году мы застаем его уже в Лондоне студентом юридической школы Линкольнз-Инн. Молодой человек — заядлый театрал, он пишет сатирические стихи, ловеласничает, участвует во всяческих веселых затеях, предводительствует в красочных студенческих шествиях и праздничных представлениях. В подражание придворной должности его зовут «master of revels», то есть «маэстро увеселений».

Как все это совмещается с чумой, пришедшей в 1592 году в Лондон, трудно понять. Парламент принимает меры, запрещает большие скопления народа, это как будто бы помогает, но ненадолго. Так продолжается почти два года. Зараза то утихает, то снова свирепеет — театры то открываются, то закрываются. Труппа Шекспира уезжает в провинцию; многие друзья Донна тоже уезжают, он шлет им письма из зачумленного города, конечно, в стихах. О том, что столица обезлюдела, что таверны и театры опустели, а из развлечений остались «лишь казни да медвежьи бои» (впрочем, медвежьи бои тоже скоро запретят; но не казни — это святое). Он тревожится о друзьях, от которых нет вестей, и тоскует без них. Все это сегодня особенно понятно и живо.

(«Из Пиндемонти»)

Лепечущий малыш

(«О веке нынешнем»).

(«О наследии отцовском»)

Между прочим, Иосиф Бродский написал к юбилею статью «Исайя Берлин в 80 лет», опубликованную в «Нью-Йоркском книжном обозрении». Там он рассказывает, как в 1972 году (когда он только-только оказался на Западе и в первый раз приехал в Лондон), сэр Исайя позвонил ему и пригласил его в клуб «Атенеум». Бродский явился туда в свитерке, чем явно смутил швейцара. Из текста не совсем понятно, прошел ли наш поэт дальше в этой форме, вошедшей в моду в России вместе с романами Хемингуэя и его знаменитым портретом с трубкой и «подтекстом в кулаке», или он подвергся той же процедуре, что и я двадцать лет спустя, когда сэр Исайя самолично привел меня в этот оплот лондонской элиты, но не аристократической и не чиновной, а интеллектуальной.

Между прочим, Иосиф Бродский написал к юбилею статью «Исайя Берлин в 80 лет», опубликованную в «Нью-Йоркском книжном обозрении». Там он рассказывает, как в 1972 году (когда он только-только оказался на Западе и в первый раз приехал в Лондон), сэр Исайя позвонил ему и пригласил его в клуб «Атенеум». Бродский явился туда в свитерке, чем явно смутил швейцара. Из текста не совсем понятно, прошел ли наш поэт дальше в этой форме, вошедшей в моду в России вместе с романами Хемингуэя и его знаменитым портретом с трубкой и «подтекстом в кулаке», или он подвергся той же процедуре, что и я двадцать лет спустя, когда сэр Исайя самолично привел меня в этот оплот лондонской элиты, но не аристократической и не чиновной, а интеллектуальной.

«Без пиджака в клуб не пускают, — сказал он, когда мы вошли. — Но не беда; на этот случай имеется дежурный пиджак». И действительно, в раздевалке висел светло-голубой пиджак достаточных размеров, в который я и облекся, оставив на крючке свою куртку. «Постойте, — сказал Берлин. — Дайте мне ваш фотоаппарат, надо сделать снимок на память». И сфотографировал меня в атенеумском пиджаке на фоне моей почему-то желтой, как у дорожного рабочего, куртки. После этого мы поднялись на второй этаж и расположились в удобных креслах. Все было примерно так, как описано Бродским. Интересно, что и у нас, как тогда, на первое место в разговоре вышло то ложное истолкование, которое получила в России встреча Берлина с Ахматовой поздней осенью 1945 года. По этому поводу он сильно сокрушался. Но что поделаешь! Вокруг знаменитых писательских имен существует, видимо, такое магнитное поле, что легенды возникают сами, как узоры на железном порошке, от малейшего встряхивания пластинки. Эти легенды, исходя от «сведущих людей» и обрастая намеками и недомолвками, быстро распространяются вширь. Казалось бы, надо быть простаком, чтобы поверить в мгновенную страстную любовь, вспыхнувшую между молодым английским дипломатом и 55-летней Анной Андреевной за несколько часов разговора о поэзии! Увы, романтически настроенные читатели и, в особенности, читательницы (между ними, и литературоведши) склонны принимать стихотворения за интимный дневник и искать в них соответствующие улики. В то время, как стихи растут из самых разных впечатлений и воспоминаний, которые свободно и бесстыдно соединяются в них и смешиваются. Всё объединяет только музыка — и та лирическая волна, которую эта музыка несет. Но любопытной публике не хватает одной лишь музыки. Она желает «сеансов черной магии с полным ее разоблачением». Забывая, что тайна — главный нерв ахматовской поэзии, самый воздух ее стихов. Поклонница Мориса Метерлинка, она хорошо усвоила его завет: Silence and Secrecy! — с которого начинается его «Сокровище смиренных». Впрочем, поэтическая стратегия Ахматовой сложнее и «коварней». По тонкому замечанию Пастернака, она, как в русской пляске, то подступает к вам, широко раскинув руки, то отступает, прикрываясь платочком. То дает внятный намек, то заставляет в нем усомниться и сбивает с толку следующим намеком — дразнит. С этой точки зрения, она и есть первый «провокатор» возникших вокруг нее легенд и мифов. В 1965 году Анну Ахматову наградили мантией почетного доктора Оксфордского университета. Она полагала (не без оснований), что и тут, как с итальянской премией Таормина, не обошлось без Исайи Берлина. Награждение прошло в Шелдонском театре, сооруженном тем же самым Кристофером Ренном, архитектором собора Святого Павла в Лондоне. Шелдонский театр не предназначен для театральных спектаклей, он построен специально для торжественных университетских церемоний. О театре напоминает лишь ряд бюстов на ограде, по-актерски строящих всякие физиономии. Не средневековые горгульи, конечно, но впечатление они производят забавное. Ride, si sapis, о puella ride (Смейся, если умна, красотка, смейся!), писал Марциал. Смейся, коли не дурак, вторит ему Джон Донн в одном из своих юношеских «парадоксов»; даром речи и даром смеха наделен только человек, почему же не почитать мудрейшим самого смешливого? Разумеется, будучи в Оксфорде, не забыл я и про Льюиса Кэрролла. Прогулялся к стенам его Колледжа Церкви Христовой (Christ Church), заглянул в книжную лавочку напротив главных ворот да, войдя внутрь, обошел большой зеленый двор с фонтаном посередине. А через пару лет Брук Горовиц (с ним я тоже подружился в Москве) предложил мне навестить своего однокашника Роберта, аспиранта Крайст-Чёрч, писавшего диссертацию по английскому Возрождению. В том году как раз вышел мой перевод поэмы Льюиса Кэрролла «Охота на Снарка». Первым делом Роберт повел меня в Кэрролловскую мемориальную библиотеку, и я вдруг увидел свою книгу, неведомо каким образом уже попавшую туда. Она лежала в стеклянном гробу, как спящая красавица, и аккуратная табличка на английском языке гласила:

Translated into Russian by Grigoriia KruzhkovaTo есть: «Перевела на русский язык Григория Кружкова». Вот так я превратился из джентльмена в даму. Шутник этот Кэрролл!

Потом мы вышли во двор, окруженный каре старинных зданий. Напрямик по зеленому газону имеют право ходить лишь преподаватели колледжа. Мы с Робертом обошли по сторонам квадрата и оказались в углу, где табличка на двери гласила «The Deanery» — «Дом декана». Здесь в 1856 году Чарльз Доджсон впервые увидел четырехлетнюю Алису Лидделл. Нынешний декан с семьей и любимой собакой был по случаю летних каникул в отъезде; но Роберт достал из кармана ключ, открыл дверь, и мы вошли. Каким-то удивительным образом Роберт оказался квартирантом декана, которому тот на время своей отлучки доверил весь дом.

Потом мы вышли во двор, окруженный каре старинных зданий. Напрямик по зеленому газону имеют право ходить лишь преподаватели колледжа. Мы с Робертом обошли по сторонам квадрата и оказались в углу, где табличка на двери гласила «The Deanery» — «Дом декана». Здесь в 1856 году Чарльз Доджсон впервые увидел четырехлетнюю Алису Лидделл. Нынешний декан с семьей и любимой собакой был по случаю летних каникул в отъезде; но Роберт достал из кармана ключ, открыл дверь, и мы вошли. Каким-то удивительным образом Роберт оказался квартирантом декана, которому тот на время своей отлучки доверил весь дом.

Помню, экскурсия наша началась с крыши. Именно там, прямо на угловой башенке, Роберт утвердил свое главное летнее убежище: повесил гамак, привязав его одним концом к зубцу стены, а другим к каминной трубе, и проводил там часы, качаясь на солнышке и почитывая стихи и прозу своего любимого Джона Лили, учившегося здесь же, в Крайст-Чёрч, каких-нибудь четыреста лет назад.

Потом мы прошлись по всему дому декана снизу доверху. Дубовая лестница была великолепна, резные львы на столбах перил стояли как цирковые звери на тумбах. А вот в этой спальне на третьем этаже, рассказывал Роберт, в шестнадцатом веке ночевала королева (я не запомнил какая), на столике возле кровати доныне лежит молитвенник, который она читала на ночь. Молитвенник королевы произвел на меня такое впечатление, что я забыл о главной причине, которая привела меня в дом декана, и был застигнут врасплох, когда Роберт, проведя меня через кухню, вывел во внутренний дворик и сказал: «В этом дворике играла Алиса».

Помню, экскурсия наша началась с крыши. Именно там, прямо на угловой башенке, Роберт утвердил свое главное летнее убежище: повесил гамак, привязав его одним концом к зубцу стены, а другим к каминной трубе, и проводил там часы, качаясь на солнышке и почитывая стихи и прозу своего любимого Джона Лили, учившегося здесь же, в Крайст-Чёрч, каких-нибудь четыреста лет назад.

Потом мы прошлись по всему дому декана снизу доверху. Дубовая лестница была великолепна, резные львы на столбах перил стояли как цирковые звери на тумбах. А вот в этой спальне на третьем этаже, рассказывал Роберт, в шестнадцатом веке ночевала королева (я не запомнил какая), на столике возле кровати доныне лежит молитвенник, который она читала на ночь. Молитвенник королевы произвел на меня такое впечатление, что я забыл о главной причине, которая привела меня в дом декана, и был застигнут врасплох, когда Роберт, проведя меня через кухню, вывел во внутренний дворик и сказал: «В этом дворике играла Алиса».

Ракушка вторая. Кембридж и Излингтон (Эрнст Даусон)

И все-таки начать надо «из-за такта», с предыстории. В середине 1980-х мы познакомились с двумя молодыми композиторами Димой Смирновым и Леной Фирсовой. Дима, который с молодости увлекался Уильямом Блейком и переводил его стихи, захотел показать мне свои переводы и посоветоваться. Мы сразу сошлись и подружились. У них с Леной был крепкий творческий союз. Оба начали заниматься музыкой необычайно поздно для профессиональных музыкантов, чуть ли не в подростковом возрасте, оба в консерватории учились у Эдисона Денисова. Мы с Мариной стали часто бывать у них в Строгино. Это было, когда еще ни Филипа, ни Алисы не было даже в проекте. Дима с Леной были настолько замкнуты друг на друге, что больше никто им не был нужен. Марина до сих пор считает, что Лена решилась завести детей, поглядев на наших двух мальчишек. Незадолго до того председатель московского Союза композиторов Борис Хренников в своем докладе перечислил группу «неправильных» композиторов, которые увлекаются авангардизмом и пишут «сумбур вместо музыки». Это начальственное «ай-ай-ай» принесло одну сплошную пользу: имена композиторов-нонконформистов стали популярны в музыкальных кругах на Западе, и это привело к контактам, сначала заочным, а потом и личным, к музыкальным заказам и так далее. А когда с наступившей горбачевской оттепелью границы сделались проницаемыми, в гости к Диме и Лене зачастили музыканты, посещавшие Москву, и так они познакомились с Джерардом Макберни, молодым английским композитором и музыковедом, и Розамундой Бартлетт, аспиранткой из Оксфорда. Скоро они стали и нашими друзьями. Это были мои первые английские друзья, притом самые милые и самые верные. Розамунда собирала в Москве материалы для своей книги «Вагнер в России». Джерард изучал русскую музыку XX века, в частности, ему удалось восстановить музыку балета Шостаковича 1930 года «Условно убитый». Рози тоже прекрасно разбиралась в музыке, а еще она была членом университетской команды гребцов (на восьмерке). Ко мне она почему-то относилась как к младшему брату и учила организованности и правильным привычкам. Помню, отучила меня есть бананы на улице: «Фи, Гриша, ты же не в Нью-Йорке!» В любую погоду она ходила нараспашку.

— Вы, русские, совершенно не разбираетесь в правильном питании, — говорила Рози, сделав себе на обед бутерброд с сыром и запивая его стаканом чая без сахара.

Джерард прекрасно знал английскую поэзию — до музыкального получил ещё и филологическое образование. Из русских поэтов он особенно увлекся Хармсом. Смуглый, с густыми темными волосами и бородой (шотландское, кельтское наследство), он выглядел, как я понимаю, немного экзотично. Однажды он приехал к нам озадаченный.

— Марина, Гриша, объясните мне, что значит «жидовая морда»?

Он произнес эти слова нараспев и с явным удовольствием.

— Чего, чего?

— Я ехал в трамвае, и мне там сказали: «жидовая морда». Что это такое?

Ко мне она почему-то относилась как к младшему брату и учила организованности и правильным привычкам. Помню, отучила меня есть бананы на улице: «Фи, Гриша, ты же не в Нью-Йорке!» В любую погоду она ходила нараспашку.

— Вы, русские, совершенно не разбираетесь в правильном питании, — говорила Рози, сделав себе на обед бутерброд с сыром и запивая его стаканом чая без сахара.

Джерард прекрасно знал английскую поэзию — до музыкального получил ещё и филологическое образование. Из русских поэтов он особенно увлекся Хармсом. Смуглый, с густыми темными волосами и бородой (шотландское, кельтское наследство), он выглядел, как я понимаю, немного экзотично. Однажды он приехал к нам озадаченный.

— Марина, Гриша, объясните мне, что значит «жидовая морда»?

Он произнес эти слова нараспев и с явным удовольствием.

— Чего, чего?

— Я ехал в трамвае, и мне там сказали: «жидовая морда». Что это такое?

В его характере чувствовалась веселая театральность. Это проявлялось и в музыке; например, его сочинение для двенадцати барабанов, которое он написал специально для ансамбля Марка Пекарского, его музыкальные сцены по Даниилу Хармсу «Из дома вышел человек». Наверное, это семейное; его брат Саймон Макберни — известный актер и режиссер, мы с ним вскоре познакомились в Лондоне и даже были в основанном им театре «Complicité» («Соучастие») на спектакле «Визит старой дамы», в котором он играл главную мужскую роль. А спектакль по Хармсу до сих пор в репертуаре театра.

Возможно, Джерард полюбил Хармса, потому что почувствовал английские корни его эксцентрики, его подспудной лирики.

В его характере чувствовалась веселая театральность. Это проявлялось и в музыке; например, его сочинение для двенадцати барабанов, которое он написал специально для ансамбля Марка Пекарского, его музыкальные сцены по Даниилу Хармсу «Из дома вышел человек». Наверное, это семейное; его брат Саймон Макберни — известный актер и режиссер, мы с ним вскоре познакомились в Лондоне и даже были в основанном им театре «Complicité» («Соучастие») на спектакле «Визит старой дамы», в котором он играл главную мужскую роль. А спектакль по Хармсу до сих пор в репертуаре театра.

Возможно, Джерард полюбил Хармса, потому что почувствовал английские корни его эксцентрики, его подспудной лирики.

В капелле королевского колледжа в Кембридже

Иным предстает он в своей знаменитой «Кинаре». По-настоящему это стихотворение называется латинской цитатой из Проперция, которая в переводе звучит так: «Нет, не таким я был в царствование доброй Кинары». Там речь идет о пьяной ночи с продажными женщинами, о разгуле, которым герой стихотворения пытается заглушить тоску неутоленной любви. И в конце каждой строфы повторяется двусмысленная фраза: «I have been faithful to thee, Cynara! in my fashion». To есть: «Я оставался верен тебе, Кинара, — по-своему (на свой манер)». Фраза, конечно, пьяненькая и циничная; но сквозь горькую иронию все же пробивается свет незабытой, не пропитой любви.

Как это перевести? Долго пришлось помаяться, пока, наконец, я не нашел русскую формулу, столь же циничную и, в то же время, искреннюю и горькую.

Иным предстает он в своей знаменитой «Кинаре». По-настоящему это стихотворение называется латинской цитатой из Проперция, которая в переводе звучит так: «Нет, не таким я был в царствование доброй Кинары». Там речь идет о пьяной ночи с продажными женщинами, о разгуле, которым герой стихотворения пытается заглушить тоску неутоленной любви. И в конце каждой строфы повторяется двусмысленная фраза: «I have been faithful to thee, Cynara! in my fashion». To есть: «Я оставался верен тебе, Кинара, — по-своему (на свой манер)». Фраза, конечно, пьяненькая и циничная; но сквозь горькую иронию все же пробивается свет незабытой, не пропитой любви.

Как это перевести? Долго пришлось помаяться, пока, наконец, я не нашел русскую формулу, столь же циничную и, в то же время, искреннюю и горькую.

Если задуматься, в этом образе есть что-то необычайно грустное. Вспомните — ведь от большинства людей, которых вы знали когда-то, умерших или просто отнесенных далеко волнами жизни, остается в памяти именно улыбка, прежде всего — улыбка…

Вспомнилось, как в Оксфорде в маленькой букинистической лавочке на Хай-стрит я увидел под стеклом старый сборник стихов, озаглавленный: «Смех с облаков». Автором был обозначен сэр Уолтер Рэли. Я сразу сделал стойку. Сэр Уолтер Рэли — один из моих самых любимых поэтов Возрождения. Конечно, я тотчас попросил посмотреть книгу. И что вы думаете? Это оказался совсем не тот сэр, а полный его тезка, первый глава кафедры английской литературы Оксфордского университета, посвященный королем в рыцари в 1911 году и умерший в 1921-м. После его смерти сын издал эту книгу, в которую вошли стихи, проза и пьесы. Самое известное стихотворение профессора Уолтера Рэли (в сущности, единственное, пощаженное временем), — вот это:

Если задуматься, в этом образе есть что-то необычайно грустное. Вспомните — ведь от большинства людей, которых вы знали когда-то, умерших или просто отнесенных далеко волнами жизни, остается в памяти именно улыбка, прежде всего — улыбка…

Вспомнилось, как в Оксфорде в маленькой букинистической лавочке на Хай-стрит я увидел под стеклом старый сборник стихов, озаглавленный: «Смех с облаков». Автором был обозначен сэр Уолтер Рэли. Я сразу сделал стойку. Сэр Уолтер Рэли — один из моих самых любимых поэтов Возрождения. Конечно, я тотчас попросил посмотреть книгу. И что вы думаете? Это оказался совсем не тот сэр, а полный его тезка, первый глава кафедры английской литературы Оксфордского университета, посвященный королем в рыцари в 1911 году и умерший в 1921-м. После его смерти сын издал эту книгу, в которую вошли стихи, проза и пьесы. Самое известное стихотворение профессора Уолтера Рэли (в сущности, единственное, пощаженное временем), — вот это:

Ракушка третья. Норидж (Джон Скельтон)

Нет, наверное, в Англии такой деревушки, которая не гордилась бы родством или свойством с каким-нибудь известным писателем. А каждый большой город имеет целый список литературных достопримечательностей. Древний Норидж, столица Норфолька, с его великолепным собором, основанном при Вильгельме Завоевателе, конечно, не исключение. Я бывал в Норидже трижды, даже, лучше сказать, не бывал, а жил (благодаря гостеприимству Университета Восточной Англии), так что успел проникнуться своего рода местным патриотизмом. Норидж гордится именами двух выдающихся женщин-мистиков средневековья. Это, во-первых, Святая Юлиана Нориджская, автор «Откровений божественной любви», жившая в XIV веке. Во-вторых, ее младшая современница Марджери Кемп, знаменитая паломница, описавшая свои многие «хождения» по Англии, а также в Рим и в Святую Землю в своей надиктованной под старость «Книге Марджери Кемп» — самой первой travel book, сочиненной англичанкой. И этим, я считаю, вполне заслужившая орден Большой Ракушки с мечами и с бантом.А вот Джона Скельтона, первого поэта английского Возрождения, можно изобразить в рясе священника и в шутовском колпаке, со связкой книг в одной руке и жезлом с погремушками в другой. Он получил ученую степень в Оксфорде и звание «поэта-лауреата», перевел с латыни «Письма» Цицерона, составил «Новую английскую грамматику» и был выбран самой королевой учить сына полезным наукам. Так он сделался наставником, а со временем товарищем и собутыльником будущего короля Генриха VIII (вспомним Фальстафа и принца Гарри!).

При этом он был уроженцем Нориджа и имел приход по соседству. Неподалеку от Нориджа расположен и монастырь Кэроу, где обитал ручной воробышек Филип — тот самый, чью добродетельную жизнь и злосчастную гибель Скельтон обессмертил в своей поэме «Книга воробышка Фила, или Плач Джейн Скроуп, ученицы монастырской школы в Кэроу по своему милому дружочку, погибшему злой смертью от лап кота Гилберта».

Потому, должно быть, он и называл себя «британским Катуллом», — имея в виду стихотворение Катулла, посвященное смерти любимого птенчика его возлюбленной:

При этом он был уроженцем Нориджа и имел приход по соседству. Неподалеку от Нориджа расположен и монастырь Кэроу, где обитал ручной воробышек Филип — тот самый, чью добродетельную жизнь и злосчастную гибель Скельтон обессмертил в своей поэме «Книга воробышка Фила, или Плач Джейн Скроуп, ученицы монастырской школы в Кэроу по своему милому дружочку, погибшему злой смертью от лап кота Гилберта».

Потому, должно быть, он и называл себя «британским Катуллом», — имея в виду стихотворение Катулла, посвященное смерти любимого птенчика его возлюбленной:

(Перевод А. Пиотровского).

Отношение к Джону Скельтону потомков было, мягко говоря, скептическое. Поэты новых времен называли его «грубым и ругливым рифмачом», «буффоном» и так далее. Но лучше всего о своей поэзии сказал он сам:

Отношение к Джону Скельтону потомков было, мягко говоря, скептическое. Поэты новых времен называли его «грубым и ругливым рифмачом», «буффоном» и так далее. Но лучше всего о своей поэзии сказал он сам:

Читая, мы автоматически переводим на современный язык: «…чтобы он передал и смысл, и поэтическую силу оригинала». Но как весомо — еще весомее оттого, что непривычно, — звучит это выражение: «разум, содержащийся в каждом стихе», насколько оно сильнее и выразительнее нашего замыленного и стершегося «смысла»!

Подобные совершенно современные, только выраженные старинным, освежающим слух языком мысли находим мы и у Скельтона. Вот, например, рефлексия о поэтическом ремесле, вопрос, который и поныне задает себе каждый автор:

Читая, мы автоматически переводим на современный язык: «…чтобы он передал и смысл, и поэтическую силу оригинала». Но как весомо — еще весомее оттого, что непривычно, — звучит это выражение: «разум, содержащийся в каждом стихе», насколько оно сильнее и выразительнее нашего замыленного и стершегося «смысла»!

Подобные совершенно современные, только выраженные старинным, освежающим слух языком мысли находим мы и у Скельтона. Вот, например, рефлексия о поэтическом ремесле, вопрос, который и поныне задает себе каждый автор:

Ракушка четвертая. Норидж (Продолжение: Республика Поэтов)

В Норидж я приехал на месячную стипендию в Британский центр литературного перевода при Университете Восточной Англии. Как бывает на новом месте, скоро жизнь вошла в новые берега, наладилась какая-то житейская рутина. Раз в два-три дня я ходил запасаться продуктами в супермаркет по тропинке через луга и отводные канавы, которые характерны для этой изначально болотистой норфолкской земли. Главное блюдо, которое я готовил себе на обед, было изо дня в день одно и то же: макароны-гнездышки с парой тонких ломтиков ветчины, разогретых в той же кастрюльке; оно мне не приедалось. С секретаршей Центра перевода, чудесной Берил, вдовой университетского профессора, мы сразу подружились. Однажды я даже был у нее в гостях и выкосил весь наглухо заросший сад; ей было уже не под силу, а мне интересно: в первый раз орудовал бензиновой сенокосилкой. Познакомился и с директором Центра, это был высокий человек примерно моего возраста, очень простой и милый. Не раз мы с ним оказывались в одной компании в ближайшем кафетерии во время ланча, состоявшего всегда из сэндвича и кофе. Все вокруг называли его просто Винни. Я знал, что его фамилия Зебальд, но это мне ничего не говорило. Однажды он признался мне, что пишет, что его первая книга только что вышла на немецком языке в Берлине и сейчас он работает над второй. Именно с того берлинского дебюта начался взлет писательской славы Винфрида Зебальда в Европе. Он писал и по-немецки, и по-английски, и за десять лет приобрел большой авторитет — по крайней мере, в глазах серьезных читателей и серьезной критики. Много времени спустя, когда я рассказал об этом эпизоде другу, он посмотрел на меня с завистью: я был знаком с его кумиром, автором «Аустерлица» и других великих книг!

С секретаршей Центра перевода, чудесной Берил, вдовой университетского профессора, мы сразу подружились. Однажды я даже был у нее в гостях и выкосил весь наглухо заросший сад; ей было уже не под силу, а мне интересно: в первый раз орудовал бензиновой сенокосилкой. Познакомился и с директором Центра, это был высокий человек примерно моего возраста, очень простой и милый. Не раз мы с ним оказывались в одной компании в ближайшем кафетерии во время ланча, состоявшего всегда из сэндвича и кофе. Все вокруг называли его просто Винни. Я знал, что его фамилия Зебальд, но это мне ничего не говорило. Однажды он признался мне, что пишет, что его первая книга только что вышла на немецком языке в Берлине и сейчас он работает над второй. Именно с того берлинского дебюта начался взлет писательской славы Винфрида Зебальда в Европе. Он писал и по-немецки, и по-английски, и за десять лет приобрел большой авторитет — по крайней мере, в глазах серьезных читателей и серьезной критики. Много времени спустя, когда я рассказал об этом эпизоде другу, он посмотрел на меня с завистью: я был знаком с его кумиром, автором «Аустерлица» и других великих книг!

Чем же были заняты мои дни в Переводческом центре? Чем угодно, только не переводом (это было бы тавтологией!). А захотелось мне, наоборот, писать о Пастернаке, точнее, об игровом начале в его стихах. Может быть, дух Скельтона меня попутал, уж и не знаю; а только написал я довольно большую статью под названием «„Как бы резвяся и играя…“ Детство и игра у Пастернака». Это была самая первая моя литературоведческая статья. Я послал ее Исайе Берлину, а он, прочитав, переправил ее своему другу профессору Виктору Эрлиху в Йейльский университет. Больше ничего я о ее судьбе не знал и никак не мог предполагать, что Виктор Эрлих, в свою очередь, пошлет статью в «Новый журнал» (русский журнал в Бостоне, основанный еще Марком Алдановым). Так что по возвращении в Россию я со спокойной совестью предложил ее «Новому миру», где она и была напечатана в четвертом номере 1992 года. То, что она была опубликована тогда же в США, я узнал потом, когда «Новый журнал» впервые приехал в Москву и я совершенно случайно оказался на его вечере в Центральном доме литераторов. Впрочем, об этом «дубле» никто не узнал и, кажется, до сих пор не знает. Разумеется, я интересовался и многими вещами, лежавшими дальше моего носа. Узнав, что в Норидже издается журнал «Rialto», входящий в полудюжину самых известных в Англии журналов поэзии, я договорился о встрече с его редактором Джоном Уэйкманом, который охотно рассказал мне историю своего детища и подарил пару свежих номеров. Конечно, все предприятие возникло на чистом энтузиазме, из разговоров нескольких друзей за бутылкой вина. С самого начало было решено, что журнал будет «Республикой Поэтов», где наряду с известными поэтами, будут печататься и совершенно новые имена, никогда прежде не являвшиеся в печать. Критерий один — чтобы стихотворение понравилось обоим соредакторам (Уэйкману и Майклу Макмину). Было также решено, что журнал будет большого формата, чтобы он распространялся в газетных киосках и не терялся на фоне всяких Vogue. Полсотни страниц, отличная бумага, стихи за стихами, прореженные лишь ненавязчивыми полосными иллюстрациями: договорились с местным художественным училищем, чьи учащиеся иллюстрируют содержание своими графическими работами и делают дизайн. Ничего, кроме стихотворений (не больше двух одного автора), в журнале нет; лишь в конце небольшое прозаическое эссе или просто краткие заметки редактора, таков номер «Риальто». Журнал быстро завоевал популярность в поэтическом сообществе. Поначалу он был безгонорарный, но потом, по совету Саймона Армитиджа, стали платить — сперва пять фунтов за стихотворение, а потом двадцать. «Сумма чисто символическая, и все же это жест уважения к поэту и его труду». У издателей хороший вкус; практически в каждом стихотворении на страницах «Риальто» есть что-то живое, а это можно сказать не о каждом престижном журнале. Вот, например, «Турист» Роберта Дикинсона, в котором современный Чайльд-Гарольд жалуется на скуку странствий (концовка):

Уильям Куксон еще в приготовительном классе издавал газету под гордым названием «Утренняя зевота», а чуть попозже, в Вестминстерской школе, вместе с друзьями воскресил школьный журнал «Бездельник», чье существование в стенах этого почтеннейшего учебного заведения восходит аж к XVIII веку.

Именно в «Бездельнике» Куксон опубликовал свою рецензию на стихи Эзры Паунда, который в это время сидел в американской психбольнице, спасшей его от смертного приговора за измену Родине. Рецензия понравилась Паунду и между ним и юным Уильямом завязалась переписка. Паунд и стал повивальной бабкой «Адженды». Он предложил назвать еще безымянную поэтическую газету «Четыре страницы», но молодой редактор оказался мудрее: он интуитивно почувствовал, что это название не оставляет маневра для роста вширь!

Первый номер «Адженды» 1959 года включал передовицу Эзры Паунда и перевод стихотворения Осипа Мандельштама (сделанный Питером Расселом) — один из первых послевоенных переводов русского поэта на английский. Через год журнал потолстел и обзавелся обложкой: Уильям Куксон вспоминает, как актриса Вирджиния Маскел пожертвовала для этой цели 10 фунтов. Регулярная поддержка Британского Совета по Искусству началась лишь пятью годами позже.

Итак, номер о рифме. Ответы на вопросник, предложенный журналом пятидесяти поэтам и критикам, можно разделить на pro и contra.

Противники рифмы говорят, что в рифмованном стихе «хвост вертит собакой». В наш век сидеть и подбирать рифмы — занятие, достойное Кая во дворце Снежной королевы, который составлял из осколков льда слово «вечность». Или помните анекдот о пьянице, который приходит домой среди ночи, снимает один башмак, швыряет его о стенку и засыпает, а сосед за стеной не спит до утра — ждет, когда тот кинет второй? Вот что такое ваша рифма — ожидание, когда же, наконец, бросят второй башмак!

Отвечая на эти нападки, защитники рифмы говорят, что именно она — рифма — придает поэзии достоинство искусства, уравновешивает форму и содержание. Рифма подразумевает труд, а истинный художник любит свое ремесло, считает за честь состязаться с предшественниками. Рифма — игра, доставляющая удовольствие и поэту и читателю.

Многие объясняют засилье верлибра работой нескольких поколений учителей, со школьной скамьи внушающих людям, что стихи писать нетрудно. Свободный стих действительно легче пишется и воспринимается, но резкое падение престижа поэзии — плата за эти «выгоды». Кэтлин Рейн (поэт, автор книг о Блейке и Йейтсе) ссылается на русскую поэзию, придерживающуюся «прекрасных традиционных форм» — не потому ли, что русские ждут от поэзии утоления духовного голода?

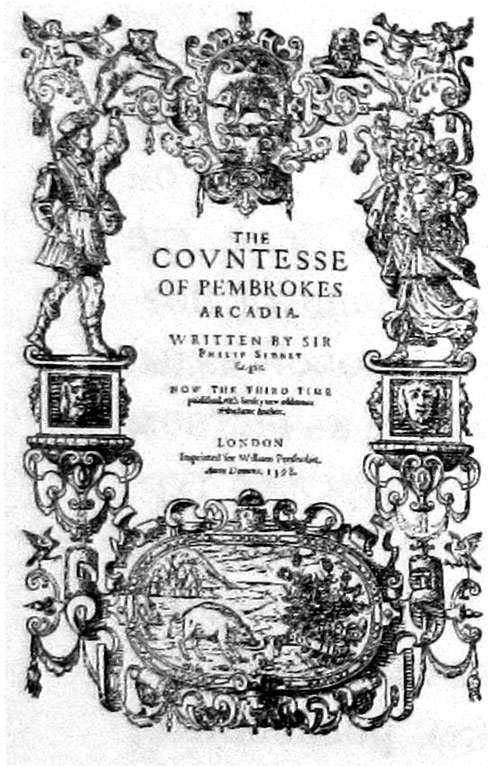

Бесконечность этого разговора подчеркивается подбором исторических цитат, начиная с четырнадцатого века, причем в команде «за рифму» мы находим Филипа Сидни, Александра Поупа и Поля Валери, в команде «против» — Томаса Кэмпиона, Джона Мильтона и Уолта Уитмена. Впрочем, немало и примиряющих высказываний, например, того же Паунда: «О пользе и вреде рифмы скажу только, что она не является ни обязанностью, ни табу».

К этому, в общем-то, и склоняется дискуссия. Не скучно ли, если соревнование заканчивается вничью? Наоборот — интересно и поучительно услышать такое множество разных голосов, мнений и остроумных выпадов — с фехтовальным уколом в конце.

«Если запретить рифму, сколько бы напудренных париков свалилось!» (Томас Элиот).

«Не последнее удовольствие от рифмы в той ярости, которую она возбуждает в несчастных головах, которые думают, будто на свете существует нечто более важное, чем условность» (Поль Валери).

Уильям Куксон еще в приготовительном классе издавал газету под гордым названием «Утренняя зевота», а чуть попозже, в Вестминстерской школе, вместе с друзьями воскресил школьный журнал «Бездельник», чье существование в стенах этого почтеннейшего учебного заведения восходит аж к XVIII веку.

Именно в «Бездельнике» Куксон опубликовал свою рецензию на стихи Эзры Паунда, который в это время сидел в американской психбольнице, спасшей его от смертного приговора за измену Родине. Рецензия понравилась Паунду и между ним и юным Уильямом завязалась переписка. Паунд и стал повивальной бабкой «Адженды». Он предложил назвать еще безымянную поэтическую газету «Четыре страницы», но молодой редактор оказался мудрее: он интуитивно почувствовал, что это название не оставляет маневра для роста вширь!

Первый номер «Адженды» 1959 года включал передовицу Эзры Паунда и перевод стихотворения Осипа Мандельштама (сделанный Питером Расселом) — один из первых послевоенных переводов русского поэта на английский. Через год журнал потолстел и обзавелся обложкой: Уильям Куксон вспоминает, как актриса Вирджиния Маскел пожертвовала для этой цели 10 фунтов. Регулярная поддержка Британского Совета по Искусству началась лишь пятью годами позже.

Итак, номер о рифме. Ответы на вопросник, предложенный журналом пятидесяти поэтам и критикам, можно разделить на pro и contra.

Противники рифмы говорят, что в рифмованном стихе «хвост вертит собакой». В наш век сидеть и подбирать рифмы — занятие, достойное Кая во дворце Снежной королевы, который составлял из осколков льда слово «вечность». Или помните анекдот о пьянице, который приходит домой среди ночи, снимает один башмак, швыряет его о стенку и засыпает, а сосед за стеной не спит до утра — ждет, когда тот кинет второй? Вот что такое ваша рифма — ожидание, когда же, наконец, бросят второй башмак!

Отвечая на эти нападки, защитники рифмы говорят, что именно она — рифма — придает поэзии достоинство искусства, уравновешивает форму и содержание. Рифма подразумевает труд, а истинный художник любит свое ремесло, считает за честь состязаться с предшественниками. Рифма — игра, доставляющая удовольствие и поэту и читателю.

Многие объясняют засилье верлибра работой нескольких поколений учителей, со школьной скамьи внушающих людям, что стихи писать нетрудно. Свободный стих действительно легче пишется и воспринимается, но резкое падение престижа поэзии — плата за эти «выгоды». Кэтлин Рейн (поэт, автор книг о Блейке и Йейтсе) ссылается на русскую поэзию, придерживающуюся «прекрасных традиционных форм» — не потому ли, что русские ждут от поэзии утоления духовного голода?

Бесконечность этого разговора подчеркивается подбором исторических цитат, начиная с четырнадцатого века, причем в команде «за рифму» мы находим Филипа Сидни, Александра Поупа и Поля Валери, в команде «против» — Томаса Кэмпиона, Джона Мильтона и Уолта Уитмена. Впрочем, немало и примиряющих высказываний, например, того же Паунда: «О пользе и вреде рифмы скажу только, что она не является ни обязанностью, ни табу».

К этому, в общем-то, и склоняется дискуссия. Не скучно ли, если соревнование заканчивается вничью? Наоборот — интересно и поучительно услышать такое множество разных голосов, мнений и остроумных выпадов — с фехтовальным уколом в конце.

«Если запретить рифму, сколько бы напудренных париков свалилось!» (Томас Элиот).

«Не последнее удовольствие от рифмы в той ярости, которую она возбуждает в несчастных головах, которые думают, будто на свете существует нечто более важное, чем условность» (Поль Валери).

Ракушка пятая. Перепляс из Лондона в Норидж (Вилли Кемп)

Родом из Нориджа, кроме Джона Скельтона, еще один веселый персонаж того веселого века: Вилли Кемп, для которого Шекспир писал роли своих шутов, комический актер откровенно площадного, балаганного типа, любимец публики, непревзойденный исполнитель джиги и морриса. Впрочем, он играл не только роли шутов, но и, например, Фальстафа в «Генрихе IV» Шекспира и даже роль Кормилицы в «Ромео и Джульетте». Но в 1599 или в 1600 году он ушел из шекспировской труппы, очевидно, не поладив с товарищами, и отколол такую штуку — поспорил, что протанцует всю дорогу из Лондона в Норидж (а это сто миль без малого). Видно, очнулась в нем кровь его пра-пра-пра-бабушки неугомонной странницы Марджери Кемп! Я не знал об этом эпизоде, пока в университетской библиотеке, роясь в литературе того времени — это было в 2001 году, когда я во второй раз получил переводческую стипендию в Норидже, — не наткнулся случайно на репринт книжки под названием «Девятидневное чудо Кемпа, или Перепляс из Лондона в Норидж». В этой книжке, которую сам Кемп написал по живым следам событий и которая представляет подробный отчет о его подвиге, есть одна любопытная фраза. В предисловии Кемп яростно ополчается на неких куплетистов, которые опорочили его доблестное предприятие своими подлыми нападками. Обращаясь к своим клеветникам, пытавшимся высмеять его в сатирической песенке, он, между прочим, пишет: «Достославные мои Оборванцы [Му notable Shakerags], цель моего обращения к вам явствует из содержания сей петиции. Но дабы вам было ясней: ибо знаю, что вы, безмозглые тупицы, понимаете лишь то, что вам втемяшат в головы, и т. д.» Обобщенное имя «потрясателей лохмотьев», которым Кемп наградил всех своих врагов в тот момент, когда он был вынужден расстаться с театром Шекспира и пытался поддержать свою славу другими путями, вряд ли случайно. Shakerags довольно близко подходит к имени Shakespeare («потрясатель копья»). Особенно если учесть известную выходку Роберта Грина против Шекспира, основанную на таком же каламбуре с фамилией (он иронически назвал его Shake-scene, «потрясатель сцены»). Поэтому Shakerags может быть свидетельством — хотя и неявным — Кемпова раздражения против Шекспира.

Достоверно об этом конфликте мы ничего не знаем. Очевидно лишь (и это отмечают все критики), что примерно после 1600 года роль дурака в шекспировских пьесах резко меняется, делается более сложной и философской; вспомним, например, шута в «Короле Лире».

Если верить Кемпу, его перепляс из Лондона в Норидж окончился триумфом: его встречали толпы, его одаривали деньгами, в его честь сочиняли стихи. Как свидетельствует анонимный памфлет «Возвращение с Парнаса», слава Кемпа в 1602 году была в зените: не было такой деревенской девушки, плясуньи и насмешницы, которая не слышала бы о Вилли Кемпе и о его планах протанцевать джигу через всю Европу к турецкому султану. Никто не знает точно, когда Кемп окончил свой танец на земле, но известна стихотворная эпитафия Ричарда Брэйтуэйта, опубликованная в 1618 году; она кончается так:

Обобщенное имя «потрясателей лохмотьев», которым Кемп наградил всех своих врагов в тот момент, когда он был вынужден расстаться с театром Шекспира и пытался поддержать свою славу другими путями, вряд ли случайно. Shakerags довольно близко подходит к имени Shakespeare («потрясатель копья»). Особенно если учесть известную выходку Роберта Грина против Шекспира, основанную на таком же каламбуре с фамилией (он иронически назвал его Shake-scene, «потрясатель сцены»). Поэтому Shakerags может быть свидетельством — хотя и неявным — Кемпова раздражения против Шекспира.

Достоверно об этом конфликте мы ничего не знаем. Очевидно лишь (и это отмечают все критики), что примерно после 1600 года роль дурака в шекспировских пьесах резко меняется, делается более сложной и философской; вспомним, например, шута в «Короле Лире».

Если верить Кемпу, его перепляс из Лондона в Норидж окончился триумфом: его встречали толпы, его одаривали деньгами, в его честь сочиняли стихи. Как свидетельствует анонимный памфлет «Возвращение с Парнаса», слава Кемпа в 1602 году была в зените: не было такой деревенской девушки, плясуньи и насмешницы, которая не слышала бы о Вилли Кемпе и о его планах протанцевать джигу через всю Европу к турецкому султану. Никто не знает точно, когда Кемп окончил свой танец на земле, но известна стихотворная эпитафия Ричарда Брэйтуэйта, опубликованная в 1618 году; она кончается так:

Ракушка шестая Виндзор (Генрих, поэт и Анна)

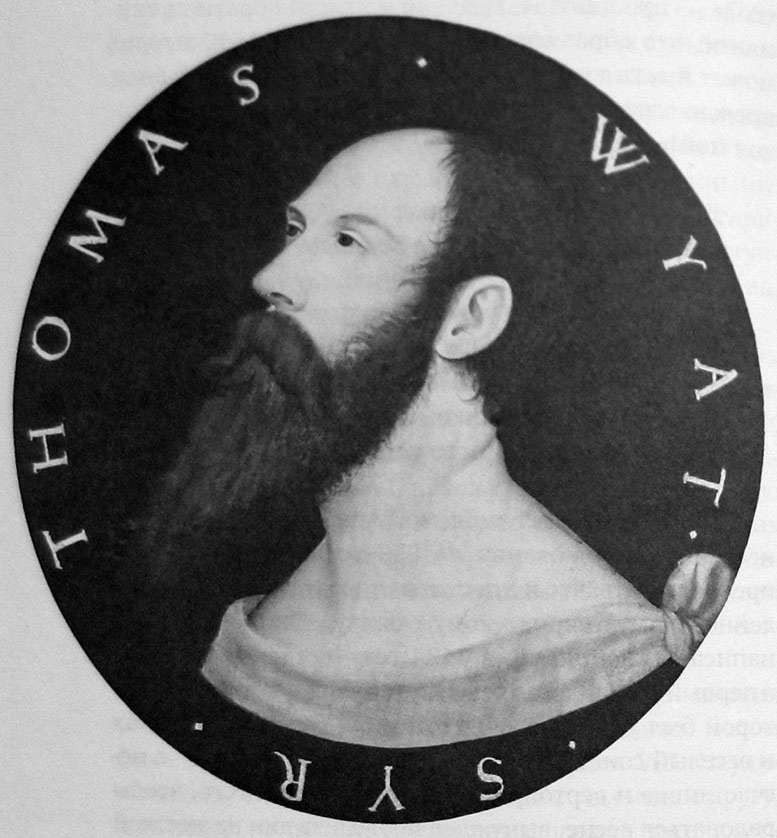

Однажды (сколько помню, это был 1991 год) Джерард Макберни повез нас к своей сестре Генриетте в Виндзорский замок. Только не подумайте, что Джерард на самом деле был переодетым принцем, путешествовавшим по России инкогнито. Дело просто в том, что Генриетта работала у Ее Величества Королевы смотрителем коллекции рисунков и акварелей и жила с мужем и семилетней дочерью Франческой в квартире в Верхнем дворе Виндзорского замка. Ее муж был искусствоведом, занимался итальянской живописью и много времени проводил в Италии. Первым делом Джерард показал мне Капеллу Святого Георгия. В ее великолепном готическом холле уже шестьсот лет проходят службы и торжественные обряды Ордена Подвязки. Как известно, сей благороднейший из английских рыцарских орденов основан королем Эдуардом III в 1348 году и название получил от женской подвязки, потерянной одной из придворных дам во время танца. Дама смутилась, но король поднял сей интимный предмет, привязал его к своему рукаву и сказал знаменитую фразу, ставшую девизом Ордена: «Honni soit qui mal y pense». То есть: «Да будет стыдно тому, кто дурно об этом подумает» С тех пор в этот высший британский орден принимают самых достойных рыцарей королевства (по выбору монарха). Членов ордена только 24. Каждому из них выделена одна секция Капеллы Св. Георгия, в которой выставлены его рыцарские атрибуты: герб, плащ, гребень шлема, меч и знамя. Висящие по двум сторонам холла красочные знамена придают капелле особенно живописный и торжественный вид.Какое имя чуждо перемены,Хоть наизнанку выверни его?Все буквы в нем мучительно блаженны,В нем — средоточье горя моего,Страдание мое и торжество.Пускай меня погубит это имя, —Но нету в мире имени любимей.Томас Уайет

Девиз Ордена Подвязки вошел в мою балладу об Анне Болейн. Но сначала — два слова о Королевской библиотеке. Именно здесь хранятся папки со знаменитыми рисунками Ганса Гольбейна. Художник приезжал в Англию дважды: первый раз в 1527–1528 годах, а во второй раз — в 1532 году, когда он окончательно обосновался в Лондоне. Ганс Гольбейн Младший (1497–1543) был выдающимся портретистом, а его виндзорские рисунки — лучшее, что он создал в графике. Искусствоведы считают, что это — подготовительные наброски к живописи, они выполнены, в основном, серебряным карандашом и цветными мелками, но впоследствии чужая рука прошлась пером по контуру некоторых рисунков и добавила кое-где акварельной подкраски.

Перед нами — портреты придворных Генриха VIII. Тут есть и сам король, и Анна Болейн, его несчастная королева, и первый поэт английского Возрождения Томас Уайет, чей куртуазный роман с Анной сделался романтической легендой. Король Генрих унаследовал от отца мрачный, еще вполне средневековый двор и полностью преобразовал его, превратив жизнь королевской семьи и своих придворных в беспрерывное празднество. Он приглашал лучших музыкантов из Венеции, Милана, Германии, Франции. За музыкантами шли ученые и художники, в том числе и Ганс Гольбейн из Аугсбурга, рекомендованный Генриху Эразмом Роттердамским. Король и его придворные упражнялись в сочинении стихов и музыки; постоянно устраивали красочные шествия, праздники, даже рыцарские турниры (собственно говоря, бывшие уже анахронизмом). В общем, это был Золотой век, в особенности по сравнению с ушедшей, казалось, в далекое прошлое эпохой войн, интриг и злодейств.

Злодейства, как известно, все-таки воспоследовали. Король, так долго и упорно ухаживавший за Анной, все-таки женился на ней, но наследника мужского пола не дождался, а после рождения мертвого младенца послал свою королеву на плаху, обвинив в измене (само собой, измена королю автоматически превращалась в государственную измену!). Анна и несколько ее предполагаемых «любовников» и «сообщников» были арестованы. Одновременно взяли и Томаса Уайета. Из окна своей темницы в Тауэре он мог видеть казнь своих друзей Джорджа Болейна, сэра Генри Норриса, сэра Фрэнсиса Уэстона, сэра Уильяма Брертона, Марка Смитона — и ждать своей очереди.

Девиз Ордена Подвязки вошел в мою балладу об Анне Болейн. Но сначала — два слова о Королевской библиотеке. Именно здесь хранятся папки со знаменитыми рисунками Ганса Гольбейна. Художник приезжал в Англию дважды: первый раз в 1527–1528 годах, а во второй раз — в 1532 году, когда он окончательно обосновался в Лондоне. Ганс Гольбейн Младший (1497–1543) был выдающимся портретистом, а его виндзорские рисунки — лучшее, что он создал в графике. Искусствоведы считают, что это — подготовительные наброски к живописи, они выполнены, в основном, серебряным карандашом и цветными мелками, но впоследствии чужая рука прошлась пером по контуру некоторых рисунков и добавила кое-где акварельной подкраски.

Перед нами — портреты придворных Генриха VIII. Тут есть и сам король, и Анна Болейн, его несчастная королева, и первый поэт английского Возрождения Томас Уайет, чей куртуазный роман с Анной сделался романтической легендой. Король Генрих унаследовал от отца мрачный, еще вполне средневековый двор и полностью преобразовал его, превратив жизнь королевской семьи и своих придворных в беспрерывное празднество. Он приглашал лучших музыкантов из Венеции, Милана, Германии, Франции. За музыкантами шли ученые и художники, в том числе и Ганс Гольбейн из Аугсбурга, рекомендованный Генриху Эразмом Роттердамским. Король и его придворные упражнялись в сочинении стихов и музыки; постоянно устраивали красочные шествия, праздники, даже рыцарские турниры (собственно говоря, бывшие уже анахронизмом). В общем, это был Золотой век, в особенности по сравнению с ушедшей, казалось, в далекое прошлое эпохой войн, интриг и злодейств.

Злодейства, как известно, все-таки воспоследовали. Король, так долго и упорно ухаживавший за Анной, все-таки женился на ней, но наследника мужского пола не дождался, а после рождения мертвого младенца послал свою королеву на плаху, обвинив в измене (само собой, измена королю автоматически превращалась в государственную измену!). Анна и несколько ее предполагаемых «любовников» и «сообщников» были арестованы. Одновременно взяли и Томаса Уайета. Из окна своей темницы в Тауэре он мог видеть казнь своих друзей Джорджа Болейна, сэра Генри Норриса, сэра Фрэнсиса Уэстона, сэра Уильяма Брертона, Марка Смитона — и ждать своей очереди.

Неизвестно, что его спасло, чье заступничество, какой каприз короля. Но жизнь Уайета будто переломилась пополам; «в тот день молодость моя кончилась», — писал он в стихах. Уайет уцелел, но был отправлен — с глаз долой — в свое поместье в Кент, под опеку отца. Отныне он будет перелагать стихами покаянные псалмы и писать сатиры на придворную жизнь. Например, так:

Неизвестно, что его спасло, чье заступничество, какой каприз короля. Но жизнь Уайета будто переломилась пополам; «в тот день молодость моя кончилась», — писал он в стихах. Уайет уцелел, но был отправлен — с глаз долой — в свое поместье в Кент, под опеку отца. Отныне он будет перелагать стихами покаянные псалмы и писать сатиры на придворную жизнь. Например, так:

Песня о несчастной королеве Анне Болейн и ее верном рыцаре Томасе Уайете

Ракушка седьмая. Виндзор (Продолжение: граф Сарри)

Второе, что мне крепко запомнилось из поездки в Виндзор, кроме Капеллы Св. Георгия, это как мы поднимались на старинную башню (не то Генриха III, не то Эдуарда III), с которой открывался широкий вид на окрестности замка, на Темзу и заречные луга. И так прочно оно соединилось в голове со стихами Генри Говарда, графа Сарри, который провел в этом замке свои отроческие годы (а потом дважды ссылался сюда за скверные проделки), что сейчас и не вспомнить, перевел ли я их до своей поездки или после. В 1536 году, вскоре после казни Анны Болейн, граф Ричмонд неожиданно умер при подозрительных обстоятельствах — видно, само существование бастарда Генриха VIII, которого король мог в любой момент сделать своим законным наследником, не устраивало какую-то из борющихся за власть придворных партий. «Воспоминания в Виндзорском замке», посвященные памяти друга, замечательны и описаниями их юношеских «забав», и общим элегическим настроением:

В 1536 году, вскоре после казни Анны Болейн, граф Ричмонд неожиданно умер при подозрительных обстоятельствах — видно, само существование бастарда Генриха VIII, которого король мог в любой момент сделать своим законным наследником, не устраивало какую-то из борющихся за власть придворных партий. «Воспоминания в Виндзорском замке», посвященные памяти друга, замечательны и описаниями их юношеских «забав», и общим элегическим настроением:

Ракушка восьмая Лондон, Тауэр (Уолтер Рэли)

Тауэр я посетил во время первого своего приезда в Лондон — как же туристу без Тауэра? О тамошних воронах и гвардейцах в мохнатых шапках я читал еще в детстве, они меня не слишком интересовали. Так же, по обязанности, я посетил выставку драгоценностей Короны в Белой Башне. Самым сильным моим впечатлением стал домик Уолтера Рэли — почти сразу, как входишь в крепость, по правую сторону. «Домик Рэли» — так я сам его назвал, и так запомнилось, а на самом деле, этот «домик» называется Кровавая Башня: по легенде, в ней умертвили двух малолетних принцев, законных наследников английского престола.

Сэр Уолтер Рэли — фигура легендарная. Родом из небогатых девонширских дворян, он бросил университет на первом году, пять лет добровольцем воевал во Франции на стороне гугенотов, а вернувшись, сделал головокружительную карьеру: стал фаворитом королевы Елизаветы I, капитаном дворцовой гвардии, одним из самых могущественных людей в государстве. Опытный моряк и славный воин, заклятый враг Испании, сыгравший важную роль в разгроме Великой Армады и в английской колонизации Америки, автор увлекательного «Плавания в Гвиану», он был также философом и историком, физиком, химиком, ботаником и изобретателем. И еще блестящим поэтом, тяготевшим — как и Томас Уайет за полвека до него — к прямому и неукрашенному стилю (plain style).

Сэр Уолтер Рэли — фигура легендарная. Родом из небогатых девонширских дворян, он бросил университет на первом году, пять лет добровольцем воевал во Франции на стороне гугенотов, а вернувшись, сделал головокружительную карьеру: стал фаворитом королевы Елизаветы I, капитаном дворцовой гвардии, одним из самых могущественных людей в государстве. Опытный моряк и славный воин, заклятый враг Испании, сыгравший важную роль в разгроме Великой Армады и в английской колонизации Америки, автор увлекательного «Плавания в Гвиану», он был также философом и историком, физиком, химиком, ботаником и изобретателем. И еще блестящим поэтом, тяготевшим — как и Томас Уайет за полвека до него — к прямому и неукрашенному стилю (plain style).

Последним стихотворением Уолтера Рэли считается «Странствие» (с подзаголовком: «Написано, как полагают, кающимся на пороге смерти»), в котором последний путь человека представляется паломничеством на небеса, в край бессмертия. Начинается оно с уже знакомого нам образа «ракушки на шляпе»:

Последним стихотворением Уолтера Рэли считается «Странствие» (с подзаголовком: «Написано, как полагают, кающимся на пороге смерти»), в котором последний путь человека представляется паломничеством на небеса, в край бессмертия. Начинается оно с уже знакомого нам образа «ракушки на шляпе»:

Ракушка девятая. Уолтер Рэли (Продолжение)

Когда я рассказал историю Уолтера Рэли своему одиннадцатилетнему другу Арсению и дошел до казни, он воскликнул: — Фу, какое варварство! К чему такие ужасы: палач, топор, плаха? И он напомнил мне, как воспитатель из старой комедии укорял детишек: «Представьте, как огорчатся родители, когда узнают о вашем плохом поведении. А ваша бабушка? Вы ее просто убьете!» — Вот так бы и король Яков, — говорил мне остроумный мальчик Арсений. — Лучше бы он убил Уолтера Рэли своим плохим поведением.

Однако все это было — и топор, и плаха. Рассказывают, что перед казнью Рэли выкурил трубочку. Ведь это именно он ввел в Англии моду курить табак. А набожный король Яков был ярым врагом этой моды, написавшим даже памфлет против табака.

Сэру Уолтеру Рэли приписывают и следующие иронические строфы:

— Вот так бы и король Яков, — говорил мне остроумный мальчик Арсений. — Лучше бы он убил Уолтера Рэли своим плохим поведением.

Однако все это было — и топор, и плаха. Рассказывают, что перед казнью Рэли выкурил трубочку. Ведь это именно он ввел в Англии моду курить табак. А набожный король Яков был ярым врагом этой моды, написавшим даже памфлет против табака.

Сэру Уолтеру Рэли приписывают и следующие иронические строфы:

О ДУШЕСПАСИТЕЛЬНОЙ ПОЛЬЗЕ ТАБАЧНОГО КУРЕНИЯ

Любовь океана к Ирландии

Уолтер Рэли в темнице

Тут всё основано на аллюзиях, и всё, по сути, верно. Хотя корабль, на котором Уолтер Рэли плыл в Гвиану, ни в первый, ни во второй раз не был галеоном, но созвездия над ним светили действительно девственные, невиданные — созвездия Южного полушария. И назывался его корабль во втором (роковом) плавании «Destiny», то есть «Судьба». Так что Жребий Уолтера Рэли качался тогда и в прямом, и в переносном смысле. А перо в последней строфе — намек на «Историю мира», которую он писал в Тауэре, не ведая, закончится ли его собственная история на следующее утро или еще продлится.

Тут всё основано на аллюзиях, и всё, по сути, верно. Хотя корабль, на котором Уолтер Рэли плыл в Гвиану, ни в первый, ни во второй раз не был галеоном, но созвездия над ним светили действительно девственные, невиданные — созвездия Южного полушария. И назывался его корабль во втором (роковом) плавании «Destiny», то есть «Судьба». Так что Жребий Уолтера Рэли качался тогда и в прямом, и в переносном смысле. А перо в последней строфе — намек на «Историю мира», которую он писал в Тауэре, не ведая, закончится ли его собственная история на следующее утро или еще продлится.

Ракушка десятая. То ли Лондон, то ли Оксфорд (Спайк Миллиган)

Теперь (если только читатель не сочтет такой переход слишком резким и несообразным) мне бы хотелось уйти от этих трагических сюжетов и переключиться на что-то более оптимистичное. Оставим Виндзор, навеявший на нас воспоминания об эпохе Генриха VIII, и перенесемся снова в Лондон. Впрочем, может быть, это был и Оксфорд. Помню только, что мы гуляли вместе с Рози по городу, зашли в книжный магазин, и там, как я теперь догадываюсь, с заранее обдуманным намерением и особенным коварством, она купила мне книжку стихов Спайка Миллигана. С этого все и началось. На оборотной стороне тонкой пингвиновской книжки красовалось такое объявление:

На оборотной стороне тонкой пингвиновской книжки красовалось такое объявление:

Эта книга не содержит искусственных ароматизаторов. Проверьте, подойдет ли она по габаритам к вашему гаражу.За этим следовало название и комментарий к нему:

Не отжатые носочки из куриной постирушки

Ракушка одиннадцатая Стратфорд-на-Эйвоне (Этот пресловутый Шекспир)

Как я уже говорил, в те времена железный занавес между Востоком и Западом только-только дал слабину, и всякий новый человек из Москвы воспринимался с большим интересом. Меня пригласили выступить на русской службе ВВС в Буш Хаус. Для приехавшего это был способ немного заработать, что в поездке не лишне. Я выступал там дважды с литературными передачами. В последний раз — с рассказом о русском стихотворном переводе, который был разделен на две передачи, и их даже повторяли — я сам слышал в Москве через полгода. Моя редактор Наташа Рубинштейн спросила, не хотел бы я познакомиться с ее мужем, переводчиком Георгием Беном? Еще бы я не хотел! Ведь это имя связано с первой моей публикацией в двухтомнике Эдгара По в 1972 году, и всех переводчиков в этой книге я запомнил, а впоследствии познакомился почти со всеми, за исключением питерца Георгия Бена, который в 1973 году эмигрировал в Израиль. Он переводил стихи и прозу, в том числе выпустил первый сборник Суинберна на русском языке. Но главным своим переводом он считал перевод трагедии Шекспира «Ричард III». Наташа и Георгий свозили меня в Стратфорд-на-Эйвоне. Вела машину, конечно, Наташа. Я знавал немало семей, где главный или единственный водитель — жена. Особенно, если глава семьи поэт; тогда руль ему лучше совсем не давать — упаси Бог, задумается о чем-то, зазевается… Нет уж, лучше пускай тихонько сидит и рифмы подбирает.

Наташа и Георгий свозили меня в Стратфорд-на-Эйвоне. Вела машину, конечно, Наташа. Я знавал немало семей, где главный или единственный водитель — жена. Особенно, если глава семьи поэт; тогда руль ему лучше совсем не давать — упаси Бог, задумается о чем-то, зазевается… Нет уж, лучше пускай тихонько сидит и рифмы подбирает.

И вот она, эта речка, эта церковь на берегу, в которой Шекспир был крещен 26 апреля 1564 года — и похоронен в 1616 году чуть ли не в тот же самый день; вот они — виденные прежде лишь на картинках эпитафия поэта и его надгробный памятник. Сторонники графа Оксфорда или графа Рэтленда — те, кто не верит, что человек плебейского происхождения, сын перчаточника, мог взойти на вершину Олимпа, считают, что памятник типично мещанский, что в нем нет и отблеска гения истинного Шекспира, творца «Гамлета» и «Короля Лира». А я так думаю, что вполне достойно почтили стратфордцы своего земляка; получился уважаемый мужчина с пером в руках — сразу видно, умственных занятий человек. Ведь не Микеланджело же было приглашать, не Генри Муру заказывать памятник отставному актеру, хотя бы и автору удачных пьес.

И вот она, эта речка, эта церковь на берегу, в которой Шекспир был крещен 26 апреля 1564 года — и похоронен в 1616 году чуть ли не в тот же самый день; вот они — виденные прежде лишь на картинках эпитафия поэта и его надгробный памятник. Сторонники графа Оксфорда или графа Рэтленда — те, кто не верит, что человек плебейского происхождения, сын перчаточника, мог взойти на вершину Олимпа, считают, что памятник типично мещанский, что в нем нет и отблеска гения истинного Шекспира, творца «Гамлета» и «Короля Лира». А я так думаю, что вполне достойно почтили стратфордцы своего земляка; получился уважаемый мужчина с пером в руках — сразу видно, умственных занятий человек. Ведь не Микеланджело же было приглашать, не Генри Муру заказывать памятник отставному актеру, хотя бы и автору удачных пьес.

И хорошо, что вышло так, как вышло. Представляю себе, что мог наваять Микеланджело, какого Давида без пращи или Моисея без рогов. А Генри Мур соорудил бы, наверное, большую тушу с дыркой посередине. Критики стали бы говорить, что это раненое сердце поэта, сквозь которое прошли все печали и страдания мира. А другие — что творчество поэта (как взгляд на мир сквозь эту дырку!) позволяет нам увидеть реальность подлинную, а не придуманную.

М-да… Нет, уж пусть лучше будет, как оно есть! По крайней мере, это достоверно и прилично.

А вот здание грамматической школы, в которую Уильям ходил с семи до пятнадцати лет. В то время она называлось Королевской новой школой. Учение продолжалось, с перерывами, от шести или семи утра до пяти вечера. Здесь говорили только на латыни. Читали, переводили и зазубривали десятками страниц латинские тексты — от Горация и Овидия до Эразма Роттердамского (причем переводили и прозой и стихами), изучали правила риторики, упражнялись в умении писать и произносить речи на любые предложенные темы. Вот где будущий драматург приучался думать афоризмами и сентенциями, остро и кратко выражать свои мысли, пробуждать эмоции слушателей, доказывать и убеждать. Нет, не Shakespeare’s Birthplace (дом, где родился Шекспир), не та бутафорская колыбелька — сентиментальная скорлупка, из которой якобы вылупился великий Бард, а этот просторный и голый учебный класс с высоким потолком и деревянными скамьями — истинное гнездо, откуда выпорхнул «лебедь Эйвона». Так о нем сказал Бен Джонсон в своей знаменитой элегии, помещенной в Первом фолио: «Sweet swan of Avon!» — сладкоречивый, прекрасный лебедь.

И хорошо, что вышло так, как вышло. Представляю себе, что мог наваять Микеланджело, какого Давида без пращи или Моисея без рогов. А Генри Мур соорудил бы, наверное, большую тушу с дыркой посередине. Критики стали бы говорить, что это раненое сердце поэта, сквозь которое прошли все печали и страдания мира. А другие — что творчество поэта (как взгляд на мир сквозь эту дырку!) позволяет нам увидеть реальность подлинную, а не придуманную.

М-да… Нет, уж пусть лучше будет, как оно есть! По крайней мере, это достоверно и прилично.

А вот здание грамматической школы, в которую Уильям ходил с семи до пятнадцати лет. В то время она называлось Королевской новой школой. Учение продолжалось, с перерывами, от шести или семи утра до пяти вечера. Здесь говорили только на латыни. Читали, переводили и зазубривали десятками страниц латинские тексты — от Горация и Овидия до Эразма Роттердамского (причем переводили и прозой и стихами), изучали правила риторики, упражнялись в умении писать и произносить речи на любые предложенные темы. Вот где будущий драматург приучался думать афоризмами и сентенциями, остро и кратко выражать свои мысли, пробуждать эмоции слушателей, доказывать и убеждать. Нет, не Shakespeare’s Birthplace (дом, где родился Шекспир), не та бутафорская колыбелька — сентиментальная скорлупка, из которой якобы вылупился великий Бард, а этот просторный и голый учебный класс с высоким потолком и деревянными скамьями — истинное гнездо, откуда выпорхнул «лебедь Эйвона». Так о нем сказал Бен Джонсон в своей знаменитой элегии, помещенной в Первом фолио: «Sweet swan of Avon!» — сладкоречивый, прекрасный лебедь.

Между прочим, Шекспир был не один такой талантливый выпускник Стратфордской школы, в его классе был другой мальчик, его сверстник, которому сулили блестящее будущее; но он, к сожалению, умер в ранней молодости. То был сын мясника по имени Адриан Тайлер, и надо полагать, что именно к нему относится легенда о школьнике, который помогал отцу-мяснику в его ремесле и, когда надо было заколоть теленка, приступая к делу, произносил обвинительную речь в самом торжественном стиле. Вполне естественно, что через полвека после смерти Шекспира эта легенда была перенесена с того забытого подростка на его знаменитого земляка. Джон Обри, простодушный мемуарист второй половины XVII века, способствовал ее распространению. Но к школьнику Уильяму Шекспиру она не могла иметь отношения, ведь его отец и перчаточным-то делом давно уже не занимался, он был главным магистратом и казначеем Стратфорда.

Интересно, что на роль «настоящего Шекспира» антистратфордианцы прочат лишь высокородных особ, в основном графьев: графа Оксфорда, графа Рэтленда, графа Пембрука — в крайнем случае, лорда Бэкона, барона Вируламского; хотя творческий вклад королевы Елизаветы тоже не исключается. Эти эксперты как будто не ведают, что почти все знаменитые драматурги той эпохи были куда как скромного происхождения: Кристофер Марло — сын сапожника, Бен Джонсон — сын каменщика, Джон Уэбстер — сын каретника, Томас Мидлтон — опять-таки сын каменщика. А Уильям Дэвенант был сыном владельца оксфордского трактира, где часто останавливался Шекспир и по одним слухам — его крестником, а по другим — незаконным сыном. На что он сам любил намекнуть друзьям за стаканом вина.

Как же нелепо выглядят на этом фоне утверждения, что, дескать, Шекспир был малограмотен. В то время как в стратфордской школе учили свободно говорить на латыни, переводить прозу и поэзию, публично выступать и произносить речи. И притом снабжали множеством заученных на всю жизнь классических цитат и афоризмов. То есть, выпускников словно специально готовили к профессии драматурга! Семь строгих лет в такой школе дало Шекспиру куда больше, чем мог бы дать университет, где студенты, как известно, больше лоботрясничают и предаются эксцессам молодости, чем грызут науку.

Моя рецензия на книгу Ильи Гилилова «Игра об Уильяме Шекспире, или Тайна Великого Феникса», откуда я взял вышеприведенное суждение о малограмотности Шекспира, было одной из первых в ряду антиантистратфордианских статей, которые эта книга у нас спровоцировала. Разумеется, все эти статьи, сколь бы они ни были доказательны, никоим образом не повлияли на популярность «Великого Феникса», чье кряканье по-прежнему возбуждает читателя, падкого на всякие разоблачения.

Между прочим, Шекспир был не один такой талантливый выпускник Стратфордской школы, в его классе был другой мальчик, его сверстник, которому сулили блестящее будущее; но он, к сожалению, умер в ранней молодости. То был сын мясника по имени Адриан Тайлер, и надо полагать, что именно к нему относится легенда о школьнике, который помогал отцу-мяснику в его ремесле и, когда надо было заколоть теленка, приступая к делу, произносил обвинительную речь в самом торжественном стиле. Вполне естественно, что через полвека после смерти Шекспира эта легенда была перенесена с того забытого подростка на его знаменитого земляка. Джон Обри, простодушный мемуарист второй половины XVII века, способствовал ее распространению. Но к школьнику Уильяму Шекспиру она не могла иметь отношения, ведь его отец и перчаточным-то делом давно уже не занимался, он был главным магистратом и казначеем Стратфорда.

Интересно, что на роль «настоящего Шекспира» антистратфордианцы прочат лишь высокородных особ, в основном графьев: графа Оксфорда, графа Рэтленда, графа Пембрука — в крайнем случае, лорда Бэкона, барона Вируламского; хотя творческий вклад королевы Елизаветы тоже не исключается. Эти эксперты как будто не ведают, что почти все знаменитые драматурги той эпохи были куда как скромного происхождения: Кристофер Марло — сын сапожника, Бен Джонсон — сын каменщика, Джон Уэбстер — сын каретника, Томас Мидлтон — опять-таки сын каменщика. А Уильям Дэвенант был сыном владельца оксфордского трактира, где часто останавливался Шекспир и по одним слухам — его крестником, а по другим — незаконным сыном. На что он сам любил намекнуть друзьям за стаканом вина.

Как же нелепо выглядят на этом фоне утверждения, что, дескать, Шекспир был малограмотен. В то время как в стратфордской школе учили свободно говорить на латыни, переводить прозу и поэзию, публично выступать и произносить речи. И притом снабжали множеством заученных на всю жизнь классических цитат и афоризмов. То есть, выпускников словно специально готовили к профессии драматурга! Семь строгих лет в такой школе дало Шекспиру куда больше, чем мог бы дать университет, где студенты, как известно, больше лоботрясничают и предаются эксцессам молодости, чем грызут науку.

Моя рецензия на книгу Ильи Гилилова «Игра об Уильяме Шекспире, или Тайна Великого Феникса», откуда я взял вышеприведенное суждение о малограмотности Шекспира, было одной из первых в ряду антиантистратфордианских статей, которые эта книга у нас спровоцировала. Разумеется, все эти статьи, сколь бы они ни были доказательны, никоим образом не повлияли на популярность «Великого Феникса», чье кряканье по-прежнему возбуждает читателя, падкого на всякие разоблачения.

Однако воевать против ветряных мельниц глупости, чья энергия практически неистощима, — хотя и бесполезно, но до́лжно. И на этом пути, кроме шишек, порой обретаются и неожиданные радости. Так в переделкинском писательском доме мне посчастливилось познакомиться с Николаем Ивановичем Балашовым, академиком и членом редколлегии «Литературных памятников», который, как и я, был задет антинаучностью гилиловского сочинения и тогда же написал даже не статью, а целую книжку[3], в которой со всей академической вежливостью демонстрировал его бесконечные ошибки и промахи.

С Николаем Ивановичем мы подружились, я бывал у него в гостях и помню некоторые из его воспоминаний. Особенно врезалось в память одно — так ярко, как будто это было со мной самим. В 1936 году, окончив школу с золотой медалью, он поступил на филфак МГУ и сразу уехал на Северный Кавказ — перевести дух перед началом учебы. Он ходил в одиночку по горам и старался понять, как жить дальше, и думал про отца, расстрелянного в 1933 году, но успевшего за год до этого, сразу после первого ареста, развестись с женой и тем самым спасшего ее, а может быть, и сына от репрессий. Горное солнце, ветер, обвевавший лицо, и стихи Горация, которые он во весь голос декламировал облакам и ущельям, спасали от тоски, передавали ему свою силу — силу жить, не изменяя себе и не сдаваясь. Николай Иванович подарил мне старенькую книжку Горация, по которой он в молодости учил латинские стихи, с карандашными маргиналиями, с размеченными ударениями и ритмическими пометками. Старенькая, ничего не стоящая на чужой взгляд книжечка, почти брошюра. Но я бы не обменял ее даже на сундук пиастров.

Однако воевать против ветряных мельниц глупости, чья энергия практически неистощима, — хотя и бесполезно, но до́лжно. И на этом пути, кроме шишек, порой обретаются и неожиданные радости. Так в переделкинском писательском доме мне посчастливилось познакомиться с Николаем Ивановичем Балашовым, академиком и членом редколлегии «Литературных памятников», который, как и я, был задет антинаучностью гилиловского сочинения и тогда же написал даже не статью, а целую книжку[3], в которой со всей академической вежливостью демонстрировал его бесконечные ошибки и промахи.

С Николаем Ивановичем мы подружились, я бывал у него в гостях и помню некоторые из его воспоминаний. Особенно врезалось в память одно — так ярко, как будто это было со мной самим. В 1936 году, окончив школу с золотой медалью, он поступил на филфак МГУ и сразу уехал на Северный Кавказ — перевести дух перед началом учебы. Он ходил в одиночку по горам и старался понять, как жить дальше, и думал про отца, расстрелянного в 1933 году, но успевшего за год до этого, сразу после первого ареста, развестись с женой и тем самым спасшего ее, а может быть, и сына от репрессий. Горное солнце, ветер, обвевавший лицо, и стихи Горация, которые он во весь голос декламировал облакам и ущельям, спасали от тоски, передавали ему свою силу — силу жить, не изменяя себе и не сдаваясь. Николай Иванович подарил мне старенькую книжку Горация, по которой он в молодости учил латинские стихи, с карандашными маргиналиями, с размеченными ударениями и ритмическими пометками. Старенькая, ничего не стоящая на чужой взгляд книжечка, почти брошюра. Но я бы не обменял ее даже на сундук пиастров.

Ракушка двенадцатая. Из Бата в Кентербери (Путь паломника)

Рози Бартлетт привезла нас знакомиться к своим родителям в Ричмонд. Если на метро, это на юго-западной ветке, за ботаническими садами Кьюз, и еще нужно немного проехать на автобусе. Пол был местным доктором, по-нашему, «участковым врачом». Он был худощав, ироничен и решителен. Отрадой Хилэри была лохматая Полли благороднейшей старинной породы спаниелей, — в точности таких, каких мы видим на английских портретах XVII века. Дом, в котором они жили, стоял на краю поля для гольфа. С гольфом до этого мы в Москве как-то не сталкивались. Пол вывел нас за калитку поглядеть. Воздух был свежий и сладкий, совсем деревенский. Пол подобрал с травы увесистый белый шарик и вручил Марине на память.

— А что будет, если такой шарик попадет, например, в висок? — спросила она. Ответ Пола был краток и внушителен:

— Instant death (мгновенная смерть).

Пол вызвался в ближайшее воскресенье отвезти нас на экскурсию в Бат, знаменитый город-курорт, куда (как нам известно из классической литературы) зимой съезжалось на воды всё лондонское общество. Поехали вшестером: Пол, Хилэри, Рози, Полли и мы с Мариной.

Маршрут Пол выбрал такой, чтобы проехать через Солсбери и посетить его знаменитый готический собор. Сей собор, как известно, гордится самым высоким церковным шпилем в Англии.

Но я-то глядел со своей колокольни (хоть и пониже, но своей), и Солсбери был для меня, прежде всего, местом, где служил священником преподобный Джордж Герберт, выдающийся поэт метафизической школы. Он был сыном миссис Магдален Герберт, доброй покровительницы Джона Донна, которой он посвящал стихи; так что Джордж и его брат Эдвард (известный как лорд Герберт из Чербери) знали Донна еще мальчиками. Джордж Герберт был не только поэтом, но и прекрасным музыкантом. Он мог бы сделать недурную карьеру при дворе благоволившего к нему Якова I, но после смерти короля все изменилось, и он решил посвятить себя церкви.

Дом, в котором они жили, стоял на краю поля для гольфа. С гольфом до этого мы в Москве как-то не сталкивались. Пол вывел нас за калитку поглядеть. Воздух был свежий и сладкий, совсем деревенский. Пол подобрал с травы увесистый белый шарик и вручил Марине на память.

— А что будет, если такой шарик попадет, например, в висок? — спросила она. Ответ Пола был краток и внушителен:

— Instant death (мгновенная смерть).

Пол вызвался в ближайшее воскресенье отвезти нас на экскурсию в Бат, знаменитый город-курорт, куда (как нам известно из классической литературы) зимой съезжалось на воды всё лондонское общество. Поехали вшестером: Пол, Хилэри, Рози, Полли и мы с Мариной.

Маршрут Пол выбрал такой, чтобы проехать через Солсбери и посетить его знаменитый готический собор. Сей собор, как известно, гордится самым высоким церковным шпилем в Англии.