Мальчишки в сорок первом [Виктор Борисович Дубровин] (fb2) читать онлайн

[Настройки текста] [Cбросить фильтры]

[Оглавление]

Санкт-Петербург — Москва 2016

ДАЧНИКИ

Вечером мы провожали папу до станции. Ему надо на работу ехать в Ленинград. А мы — мамка, Галка, я и наш нёс Пират — дачники, и всё лето должны отдыхать. — Ну, договорились по-мужски. — Папка подмигнул мне и стал смотреть, не идёт ли поезд. Поезда не было. Остатки солнца блестели на макушках сосен. На осине дрожали листья. Лес подходил вплотную к железнодорожной насыпи. Папа достал часы. На блестящей крышке, прямо на металле написано: «Дорогому сыну в день его совершеннолетия. Отец». Это — подарок дедушки. Дедушка умер давно. Я ещё в школу не ходил. А стрелки всё бегут. Хорошие у папки часы! Когда я вырастут он мне тоже подарит часы. Вдалеке послышался гудок паровоза. — Точно идёт, — сказал папа и спрятал часы в маленький брючный карман. — Когда поедешь, — заторопилась мамка, прихвати килограммов пять сахару для варенья и потом... «У-у-у!» — снова загудел паровоз. Папка поцеловал на прощанье мамку, Галку и меня. Ловко вскочил на подножку. В тамбуре задержался. Машет соломенной шляпой и улыбается. Зубы у него белые-белые. И рубашка белая. И брюки. И даже ботинки. А лицо загорелое, хотя в отпуске он ещё и не был. — Через шесть дней ждите! — крикнул папка, когда поезд дёрнулся и побежал по рельсам. — Вместе, Вова, будем раков ловить. Целый месяц! — кричит папа под стук колёс и смеётся. ...Прошло пять дней. Скоро отец должен приехать к нам в отпуск, а я так и не был в ночном, не подобрал хорошего места. Но ничего. Сегодня всё сделаю. Сегодня дед Антон пойдёт раков ловить и меня с собой возьмёт. Я уже совсем собрался к деду Антону, когда пришёл Борька со своей мамашей, и она сказала, что Борька тоже пойдёт в ночное и чтобы я следил за ним. — С дедом Антоном уже договорились, — сказала Борькина мать. Я пробовал возражать, мол, Борька ещё маленький, да где там!.. Тётя Варя упрямая, а Борька — отрава, лезет к большим, как смола. И выдумал же папка тётю Варю в Осиповку привезти. Если она папкина сестра, так это совсем не значит, что должна в одном месте с нами отдыхать. Но говорить об этом я не стал — боялся, что мамка рассердится и меня самого никуда не отпустит. — Ладно, — сказал я с огорчением. — Буду смотреть. Вооружившись сетками, вместе с Борькой и дедом я иду к реке. Пол-луны висит в вышине. Облака ползут. Над рекою туман лежит. Он похож на взбитые сливки. За ним и воды не видать с косогора, а как спустишься вниз — плещется река. И луна в ней отражается — только мутная от тумана. Дед Антон отцепляет лодку: — Вы свои сетки на берегу ставьте у кустов, говорит он. — А я свои — с лодки. И чтобы осторожно мне. Чуть скрипят уключины. Вот и стихли совсем. Уехал от нас дед Антон. Сеток у меня мало — всего пять. Я уверен, что самое лучшее место — у Светляка, так зовут гору, которая круто валится к воде, при повороте реки. У неё светлый песчаный бок. А наверху высоченные сосны растут. Отовсюду солнце уйдёт, а на макушках этих деревьев ещё золотятся последние лучи. Наверное, оттого гору и прозвали Светляком. Борька скулит, просит, чтобы хоть одну сетку поставили в заводи у ивняка. — Ты сиди у костра и жди, — строго говорю я. — Не хочу у костра, — ноет Борька. — Ты же обещал за мной всё время смотреть... Хуже нет этих обещаний, связывают по рукам и по ногам. Мамка чуть что — слово дай. Пообещаешь, а потом выполнять надо. Приходится брать с собой Борьку. Мы ставим две сетки в заводи и три у Светляка. Возвращаемся к костру. Ветра нет, а белёсые тучи бегут вовсю. Э-эх, скорей бы школу кончить и в военно-морское училище... Я мечтаю о том дне, когда стану моряком и мне дадут настоящую тельняшку и бескозырку с ленточками, и вообще всё, что полагается краснофлотцу, и в настоящее море пошлют... Чуть потрескивает костёр. Борька сидит тихо — доволен, что сетки в заводи поставлены, и не мешает мне мечтать. В ночном быстро время летит. Вот уже и уключины стучат. Это возвращается дед Антон. Он, наверное, несколько раз успел собрать улов. Я опрометью бросаюсь к своим сеткам. За мной бежит Борька. Только б раки не съели всё мясо, пока мы были у костра. При луне хорошо видны палки, к которым привязаны сетки. Я вытягиваю одну — пусто. Так и есть, раки сожрали мясо и ушли. То же самое со второй сеткой, с третьей. Подбираюсь к четвертой. Она стоит в самых кустах. Только кусочек палки лежит на лозе, а так вся верёвка в воде и, значит, сама сетка заброшена далеко. Доставая её, я скатываюсь по скользкой глине в воду. Противно хлюпает в ботинках вода. Ну, раз-два... Я резко дёргаю сетку вверх — если рак сидит на палочке и гложет мясо, при рывке он должен упасть как раз в сетку... Только бы он был там. Я едва сдерживаюсь, чтобы не закричать от радости, — в сетке целых три рака. Один как краб. Я складываю улов в кепку и иду к последней сетке. И снова удача — два рака. И не мелочь какая-нибудь. Когда папка приедет в отпуск, я обязательно приведу его на эти места. Было уже поздно, когда дед Антон сказал: — Побаловались, и будет. Домой вам пора... — Он помедлил немного и задумчиво добавил: - А ежели хотите — можно в стогу переспать. Утром пробужу вас. — Ага, мы в стогу... — обрадовался я и на всякий, случай дёрнул за руку Борьку, чтобы не капризничал. Мы зарылись в стог сена, который был неподалёку от роки, и вскоре я крепко заснул. Проснулся от голоса деда Антона. — Сони, вставайте, — бурчал он, — а то раки ваши разбежались, никак не найду их... Я как ошпаренный вскочил на ноги. Дед Антон на корточках сидел у большой плетёной корзины и завязывал её сверху тряпкой. Ясное дело, про раков он нарочно сказал. Уже припекало солнце. Слабый ветерок то стихал, то принимался покачивать гибкий ветви ивняка. Пахло сиренью. Небо синее-синее, но мне было не до этого. Я плохо выспался, а Борька — тот даже шатался и всё щурился на солнце. Для бодрости я иногда поглядывал в ведёрко. Там копошились раки. Целых двадцать пять. — Дядь Антон, — сказал я, когда мы уже подходили к деревне, — а сколько вы всего поймали сегодня? Мне надо знать, потому что скоро у папки отпуск, и мы вместе будем ловить. — Сто семьдесят пять, — ответил он. Неожиданно забил колокол. От домов отрывались ласточки и с криком проносились над нами. — Никак пожар! — Дед Антон остановился и даже покраснел весь, а потом подобрал полы своего зипуна и побежал совсем как молодой. Ясное дело, я припустил так, что только пятки засверкали. Пожарная каланча находилась в самом центре деревни, на горе. Там была комната для лошади, потом комната для пожарного насоса. И ещё вышка с колоколом. Народу у каланчи — полно. Колокол надрывается, а пожарной машины не видать. Даже ворота в её комнату закрыты. Что же это такое? Никто не понимает. Вдруг колокол стих. Председатель колхоза — высоченный такой дядька забрался на телегу и громко сказал: — Граждане! Соблюдайте спокойствие! Сегодня в четыре часа ночи фашисты без объявления войны напали на нас. Началась война... По радио передали... Корзина выпала из рук деда Антона. Раки стали расползаться. — Дядь Антон, раки-то, — сказал я и стал собирать уползавших усачей. — Ра-а-ки, — повторил он безразлично. — Война, а он — раки...

КРАСНОФЛОТЦЫ

Мамка нервничала — все дачники уехали из Осиновки, а мой папка всё не приезжал за нами. Я тоже нервничал — в Ленинграде двух шпионов поймали. Счастливчики, кто сейчас в городе. Женька, наверное, уже давно шпионов ловит. И военные учения смотрит... — Бог с ними, с вещами, — сказала мама. — Если завтра машина не приедет, будем добираться на поезде. Назавтра машина пришла — драная полуторка. — Павел Сергеевич закружился совсем, — сказал шофёр. — В Москву чего-то вызвало руководство. И сейчас такая свистопляска! — Он закурил и добавил: — Ну, да теперь не до разговоров... Когда уже садились в машину, из-за леса донёсся отдалённый грохот. — Только грозы и не хватало, — сказала мама. - А пускай Вовка помокнет, а мы будем в кабине, — закривлялась Галка. — Помокну! Жди! — сказал я и посмотрел в сторону леса. Лес стоял тихий-тихий. Ни одна ветка не шелохнётся. И солнце блестит на зелени. Я посмотрел на небо — ни тучки. Я сразу понял, какая это гроза. Но виду подавать не стал. Мама усадила Галку и сама стала забираться в кабину машины. Прежде чем захлопнуть дверцу, она сказала мне: — Если дождь пойдёт, укройся клеёнкой. Она наверху лежит... Навстречу машине то и дело попадались колонны пехотинцев. Красноармейцы в обмотках, со скатками за спиною, с винтовками за плечом всё шли и шли. Я махал им рукой, и они отвечали мне. Они шли в бой против фашистов. У них были настоящие винтовки. «Ничего, — думал я, — я тоже попаду на фронт». В голове у меня зрели планы побега... Но колонны проходили, и наша машина снова бежала по булыжной дороге. Навстречу ей неслись ели, берёзы, телеграфные столбы. Чем ближе подъезжали мы к Ленинграду, гем чаще встречались КПП — контрольно-пропускные пункты. Красноармеец с винтовкой в руке сказал: — Проверка документов. Я выпрыгнул из кузова. У шлагбаума стояли грузовики, легковушки. Из-за дома послышался цокот копыт. На дороге появилась упряжка в четыре лошади. В повозке сидели два бойца. За повозкой тянулась пушка, и возле неё шли ещё два красноармейца. Пушка весело катилась по булыжникам. Чуть подрагивал её длинный ствол с брезентовым чехлом на конце. — Противотанковая, — сказал я, когда пушка поравнялась с нами. — Гаубица, — поправил шофёр. Я не стал спорить. Шофёр был старый. Он, наверное, в армии служил. Из-за домов выползали всё новые орудия. Но прошло немного времени, и артиллерийская часть скрылась в клубах пыли. Не успела пыль осесть, как на дороге появились коровы, овцы, козы. Они двигались с той стороны, куда ехали пушки. Бородатый сирый козёл подошёл к нашей машине и остановился. Галка спряталась за мамку. — Пшёл вон! — крикнул шофёр и закрыл капот мотора. От стука железа козёл вздрогнул и жалобно заблеял. — Мамочка, — сказала Галка, — а откуда тут столько коров и овечек? Мама вздохнула: — Война — вот и... — Это там бои идут, — пояснил я. - Понимать надо! — Граждане! Кто умеет коров доить и хочет свежего молочка, — предлагал у КПП старик пастух, — пущай пожалует за нами. Наши коровушки целые трое суток недоенные. Но никто не пошёл доить коров. КПП поочерёдно пропускал машины. Их было не меньше двадцати.

Наша машина была уже у самого шлагбаума, когда на дороге вырос отряд краснофлотцев. В белых форменках, с развевающимися синими ленточками, с карабинами за плечом, они шли как па параде. И песню пели.

Когда отряд подошёл к нам совсем близко и на бескозырках я увидел слова «Краснознамённый Балт. флот», сердце у меня заколотилось. «Вот с ними бы на фронт! На линкор или на торпедный катер»- Все давние мои мечты разом нахлынули на меня. Флот... Война... Стремительный корабль гордо рассекает волну... «Огонь!» Из жерл орудий вырываются языки пламени...

Прежние мои сны наяву стремительно, за какую-нибудь минуту пронеслись в голове, и я уже не мог ни размышлять, ни сомневаться.

Отряд быстро удалялся.

«Мамке напишу потом, с фронта», — решил я и выпрыгнул из кузова машины. Мой пёс Пират догадался обо всём. Хотел тоже спрыгнуть на землю. «Сиди тихо! На месте сиди!» — сказал я Пирату. Он лизнул меня в щёку — значит, понял и попрощался, а потом заскулил.

Я шёл в пыли за моряками. Сначала никто не замечал меня Потом вдруг я почувствовал чью-то руку на плече Обернулся пацан идёт со мною рядом. Длинный. Худой. В форменке матросской.

— Ты, давай отваливай, — тихонько говорит он мне. — В этом взводе я числюсь...

— А я?

На нас оглянулся краснофлотец. Потом другой...

— Товарищ комвзвода! Опять пацаны! — крикнул кто-то.

— Задержать! — откликнулся командир.

Пацан как сиганёт в лес, а меня схватили сразу несколько рук.

— Ты что же это? Мать там, наверно, с ума сходит, а он... — Загорелый командир в кителе, с фуражкой на голове укоризненно посмотрел на меня.

Я ещё в машине решил: скажу, что бесхозный. Ни мамки, ни папки. А тут растерялся.

— Придётся довести его до КПП. Да и того поймать надо. Тоже сдать... — сказал командир.

И тут вдруг услышал я собачий лай. Оглянулся и сразу узнал — Пират. Следом за ним неслась Галка.

— Мама! Вовка тут! — орала она. Из-за поворота дороги появилась мама. Она полная, а бежит ничего себе... Волосы растрепались. Лицо — будто пожар вокруг.

Перепало мне здорово. Больше я не выскакивал из кузова. Один только раз, когда в небе загудели самолёты, наша машина остановилась, и мы побежали в лес.

Сквозь ветви проглядывало небо. Синее-синее. В высоте шли самолёты. Они проплыли над нами и скрылись за чащей. Минут через десять донёсся грохот.

— Бомбят, сволочи! — сказал шофёр и закурил папиросу.

В Ленинград въезжали поздним вечером. Было светло — в июле ночи в Ленинграде белые. Меня удивили дома. Даже не сами дома, а окна... Почти все они были испещрены большими белыми крестами. «Что же это такое?» — думал я. Спросить было не у кого.

От Елагина острова отделилась серебристая огромная колбаса и поползла в небо. Я посмотрел вверх. В небе висело множество таких же колбас. Тогда я ещё не знал что это аэростаты заграждения от вражеских самолётов.

У нашего дома, на заборе, были приклеены плакаты.

Под одним из них было написано: «Что ты сделал для фронта?» Красноармеец указывал пальцем прямо на меня. У меня было такое чувство, что вот сейчас он сойдёт с плаката и сам повторит эти слова.

Ночью я до мелочей продумал всё. Перво-наперво надо встать в шесть утра, а потом...

КПП поочерёдно пропускал машины. Их было не меньше двадцати.

Наша машина была уже у самого шлагбаума, когда на дороге вырос отряд краснофлотцев. В белых форменках, с развевающимися синими ленточками, с карабинами за плечом, они шли как па параде. И песню пели.

Когда отряд подошёл к нам совсем близко и на бескозырках я увидел слова «Краснознамённый Балт. флот», сердце у меня заколотилось. «Вот с ними бы на фронт! На линкор или на торпедный катер»- Все давние мои мечты разом нахлынули на меня. Флот... Война... Стремительный корабль гордо рассекает волну... «Огонь!» Из жерл орудий вырываются языки пламени...

Прежние мои сны наяву стремительно, за какую-нибудь минуту пронеслись в голове, и я уже не мог ни размышлять, ни сомневаться.

Отряд быстро удалялся.

«Мамке напишу потом, с фронта», — решил я и выпрыгнул из кузова машины. Мой пёс Пират догадался обо всём. Хотел тоже спрыгнуть на землю. «Сиди тихо! На месте сиди!» — сказал я Пирату. Он лизнул меня в щёку — значит, понял и попрощался, а потом заскулил.

Я шёл в пыли за моряками. Сначала никто не замечал меня Потом вдруг я почувствовал чью-то руку на плече Обернулся пацан идёт со мною рядом. Длинный. Худой. В форменке матросской.

— Ты, давай отваливай, — тихонько говорит он мне. — В этом взводе я числюсь...

— А я?

На нас оглянулся краснофлотец. Потом другой...

— Товарищ комвзвода! Опять пацаны! — крикнул кто-то.

— Задержать! — откликнулся командир.

Пацан как сиганёт в лес, а меня схватили сразу несколько рук.

— Ты что же это? Мать там, наверно, с ума сходит, а он... — Загорелый командир в кителе, с фуражкой на голове укоризненно посмотрел на меня.

Я ещё в машине решил: скажу, что бесхозный. Ни мамки, ни папки. А тут растерялся.

— Придётся довести его до КПП. Да и того поймать надо. Тоже сдать... — сказал командир.

И тут вдруг услышал я собачий лай. Оглянулся и сразу узнал — Пират. Следом за ним неслась Галка.

— Мама! Вовка тут! — орала она. Из-за поворота дороги появилась мама. Она полная, а бежит ничего себе... Волосы растрепались. Лицо — будто пожар вокруг.

Перепало мне здорово. Больше я не выскакивал из кузова. Один только раз, когда в небе загудели самолёты, наша машина остановилась, и мы побежали в лес.

Сквозь ветви проглядывало небо. Синее-синее. В высоте шли самолёты. Они проплыли над нами и скрылись за чащей. Минут через десять донёсся грохот.

— Бомбят, сволочи! — сказал шофёр и закурил папиросу.

В Ленинград въезжали поздним вечером. Было светло — в июле ночи в Ленинграде белые. Меня удивили дома. Даже не сами дома, а окна... Почти все они были испещрены большими белыми крестами. «Что же это такое?» — думал я. Спросить было не у кого.

От Елагина острова отделилась серебристая огромная колбаса и поползла в небо. Я посмотрел вверх. В небе висело множество таких же колбас. Тогда я ещё не знал что это аэростаты заграждения от вражеских самолётов.

У нашего дома, на заборе, были приклеены плакаты.

Под одним из них было написано: «Что ты сделал для фронта?» Красноармеец указывал пальцем прямо на меня. У меня было такое чувство, что вот сейчас он сойдёт с плаката и сам повторит эти слова.

Ночью я до мелочей продумал всё. Перво-наперво надо встать в шесть утра, а потом...

ШПИОНЫ И СЕКРЕТНАЯ ПУШКА

В ушах раздавался звон. Я открыл глаза и сразу увидел будильник. Наш старый голубой будильник с выбитым стеклом. Он стоял на табуретке у самой кровати. Стрелки показывали десять часов и пять минут. Пират зубами стаскивал с меня одеяло. Я вскочил как ужаленный. Снова послышался звон. Только теперь я понял, что это не будильник, а звонок у двери бренчит. Я открыл дверь. На пороге стоял мой приятель Женька. Поверх бархатной куртки у него был ремень — наискосок от плеча до штанов. Как у командира. — Приехал? — спросил Женька и быстро прошёл в квартиру. — Тут у нас такие дела! — закричал он, размахивая руками. — Фашисты к Гатчине подошли. Наши делают укрепления вокруг города. Мощные рвы, доты и дзоты. Понял? У меня горели уши. Я не знал, что такое доты и дзоты, но спрашивать не стал — было стыдно за своё невежество. Женька осмотрелся по сторонам и прошипел: — В квартире никого нет? — Никого, — ответил я в волнении. — Надо проверить! Хотя я знал, что мы одни, — всё же недоверчиво оглядел комнату. Даже буфет открыл, будто там мог кто-нибудь спрятаться. В буфете на двух полках стояла посуда, а внизу разные пакеты лежали — сахар, крупа, консервы — наш дачный запас. На дачу мамка всегда брала уйму продуктов — на всё лето. — А за столом? — покосился Женька. Огромный письменный стол стоял в нише. Вместо стены окно — три стеклянных полосы. Здесь — папкин кабинет. За столом никого не было. Мы прошли в мою и Галкину комнату. Посмотрели под кроватями. Женька даже в камин заглянул, в чёрную пасть для дыма. Потом мы проверили кухню, коридор. - Надо окно закрыть, — сказал Женька. Я хотел возразить, но Женька так посмотрел на меня, что я сразу язык прикусил. Когда окна были закрыты, Женька вытащил из-за пазухи серую бумажку. Бумажка оказалась листовкой. В то время фашистские самолёты сбрасывали листовки, в которых хвастали, что они непобедимы и сопротивление бесполезно. Я с любопытством прочитал листовку, а потом зло меня взяло — зачем Женька притащил эту брехню, да ещё окно закрывать заставил. И фасонит чего-то. — Подумаешь, — сказал я, — такими бумажками только печки топить. А ты за пазухой носишь... Женька сначала только глазами моргал, а потом возьми да и скажи: — Это, думаешь, обыкновенная? Это лично у главного шпиона отобрали. Понял? — И тебе дали? — не поверил я. — Тебе-тебе... — протянул Женька. — Бате моему дали. Он в специальном авиаотряде... Мне доверили на один день... Женькин отец — военный лётчик. У него в петлицах по две шпалы[1]. Я поверил Женьке — мало ли для чего нужна нашему командованию эта листовка. Может, на ней есть тайные надписи, каких не видно простым глазом. — Ты давай квартиру укрепи, — сказал Женька. Я не знал, что это значит. Но Женька сам объяснил. — Видел — на всех окнах бумажные кресты? — Ага. — Это на случай бомбёжки. Бомба упадёт, и все стёкла разобьются, а клееные — ничего. Их бумага удержит. Клей делают из муки, — продолжал Женька. — А на кресты газета подойдёт. — Он помолчал и спросил: — Мука-то у вас есть? Если нет — ко мне зайди, а то в магазинах очередь. Я килограмма два дам — хватит. Пока мы сидели на даче, Женька здорово освоил военное дело. Пакет с мукой я отыскал в коридоре под вешалкой. Как варят клей, я знал — видел, когда квартиру ремонтировали. Я налил в таз воды, вскипятил её, а потом высыпал пять больших чашек муки. Пока я нарезал газету полосами, пока искал кисть, пришли мамка с Галкой. — Ты чего это? — удивилась мама, увидев на столе таз с клеем и целую кучу бумажных полос. — Все уже давно к бомбёжке готовы, а мы даже окна не оклеили, — сказал я сердито. — Ты видела — на всех окнах кресты. Это на случай бомбёжки. Они здорово помогают. Мама ничего не ответила, только вздохнула и вытащила из сумочки какие-то голубенькие листочки. На одних листочках было написано «хлеб», на других «крупа и сахар», на третьих «мясо, рыба, жиры». Это были карточки. Галка без умолку болтала — всё радовалась, что теперь продукты будут по карточкам. Меня это не занимало. Есть дела и поважнее, чем какие-то продукты и карточки. Вечером мама опять ходила в жилищную контору — ЖАКТ. — Ну вот, — сказала она, — нам советуют эвакуироваться, а пока не решили, как быть, я буду ездить на оборонные работы. — Эвакуироваться — это дудки, — сказал я, — а на оборонные работы ты меня возьми. — И меня, мамочка, — заскулила Галка. — Нет, нет, — сказала мама, — этого делать нельзя. А вам тоже придумаем дело, здесь. По утрам мамка стала уезжать па окопы. Из нашего дома многие ездят окопы рыть, а нас не берут. Но мы с Женькой без дела не сидим. Я теперь читаю все газеты. Газеты теперь жутко интересные. Я развернул «Ленинградскую правду» и стал сводку Совинформбюро читать: «...Наши войска вели упорные бои на Мурманском, Кексгольмском, Минском направлениях. На Кексгольмском направлении противник в нескольких местах перешёл в наступление и пытался углубиться в нашу оборону... Атаки противника были отбиты с большими для него потерями». — Ясно? — спросил я у Пирата. Пират встал и хотел лизнуть меня. Я стал читать сводку дальше. «...Осуществляя планомерный отход, согласно приказу, наши войска оставили Львов...» Львов... Над папкиным сколом, сбоку, висела карта. По вечерам, после работы, отец читал газеты и втыкал в карту булавки с красными шляпками. Булавки означали места, где шли бои. Они всё больше углублялись на нашу территорию. — Гады! — сказал я и сунул в карман бутерброд. Времени на завтрак не было. Часы показывали без пятнадцати девять. За окном раздался свист. На улице стоял Женька. На голове у него был настоящий лётчицкий шлем. — Пошли! — крикнул Женька и потрогал на голове шлем. — Погоди маленько... Только Галку отыщу... — Некогда! — Женька снял, снова надел шлем и пошёл. Я бросился к чердачной лестнице. Галка оказалась на чердаке и своим писклявым голоском напевала:

ПРОВОДЫ

День был такой, что асфальт плавился. Ступишь на него, а от ботинка следы остаются. И от машин тоже. Листья на деревьях, как тряпочки, обмякли. Всё наше семейство — папа, мама, Галка, я и даже Пират — сидели в кузове грузовика. Грузовик вёз нас на Московский вокзал. Мы провожали Галку. Она уезжала на Урал. С одной старой маминой приятельницей. Машина взобралась на Строганов мост и побежала по блестящим доскам[3]. За перилами серебрилась Нева, Большая Невка. Клубя дымом, к мосту подходил буксир. Вот он свистнул. Труба у него надломилась и легла у капитанского мостика — это чтобы мост не задеть. За буксиром тянулись плоты. Я заглянул в окошко кабины. В кабине рядом с шофёром сидела мамина приятельница со своим маленьким сыном. Они уезжали на Урал, к своим родственникам. Наша машина обогнула телегу, которую везла большая коричневая лошадь, и побежала по Каменноостровскому проспекту[4]. Я посмотрел налево — ничего интересного. Просто большие каменные дома. А справа — парк. Там, за деревьями и кустами, наверняка пушки должны быть. Пушки всегда надо спрятать получше, чтобы враг не увидел. Солнце ложилось за кроны тополей, золотило верхушки могучих дубов. Аллеи убегали в глубину Каменного острова, терялись среди пышных зелёных кустов. Пушек не было видно. Когда мы подъехали к Каменноостровскому мосту, на дороге, которая вела вдоль Малой Невки, показался отряд красноармейцев. Машина взбежала на мост. И тут я услышал грохот. Повернул голову — к мосту ползли танки. С красными звёздами на башнях. Сами зелёные. Сердце у меня так и застучало. Я прямо вцепился руками в борт машины. Но тут наш грузовик свернул с проспекта. — Видишь, войска, — услышал у самого уха голос отца. — Весь гражданский транспорт сворачивает. Автомобили и телеги сворачивали вправо вдоль Невки, а потом налево на ухабистую дорогу. В последний раз увидел я шедшие по мосту танки. Вот мелькнула машина с пушкой на прицепе, и всё исчезло за деревьями, за неуклюжим серым домом. На центральную улицу Петроградской стороны — на Кировский проспект мы выехали не скоро, уже у парка Ленина. Ни танков, ни других войск не было и в помине. Слева и справа тянулись тополя. Вот из-за деревьев вынырнул нарядный трёхэтажный дом. Над улицей повис небольшой балкон. Я не раз бывал в этом красивом доме. В нём — музей Кирова. Через дорогу от музея вытянулся тёмный, со сплошными лентами окон и длинными балконами Дом политкаторжан. В нём я тоже бывал. Внизу есть отличный зал. Мы всей школой гуда ходили. Там показывали кукольный спектакль «Золотой ключик». Я только во втором классе тогда учился. А наверху, как учительница рассказывала, живут семьи политических заключённых. Тех, кого царь сажал в тюрьму, кто революцию делал. У Дома политкаторжан сквер горбился не то блиндажами, не то дзотами. А у Петропавловской крепости — она как раз напротив — шпиль совсем даже не блестел, хотя вовсю светило солнце. Я сразу догадался, что это, наверно, для маскировки позолоту краской сверху покрыли, чтобы не блестела. Машина миновала Кировский мост[5]. Впереди — деревья стоят. Вдалеке, в центре сквера, тёмные гранитные плиты братских могил. Там похороне ны герои революции. Вокруг цветники, сирень, черёмуха... Раньше всегда трава на Марсовом поле была зелёная-зелёная, а теперь... У улицы Халту- рина[6] образовалась пробка. Я отлично видел, как изменилось за последние дни Марсово поле. Из-под свежевскопанной земли во многих местах торчали брёвна красноармейских блиндажей. Укрытые маскировочными сетками, притаились зенитке... Их стволы смотрят в небо. Но явится фашистский стервятник — несдобровать ему. Эти пушечки будь здоров какие!

По аллее шёл отряд.

— Кру-гом! — приказал командир. Красноармейцы, как один, повернулись и пошли в другую сторону. Над ними поблёскивали штыки. «Счастливчики!» — подумал я.

Угол Невского и Малой Садовой. Мне очень нравился этот огромный красивый дом. Со скульптурами. С большущими витринами Елисеевского магазина. На витринах раньше было полно разных больших корзин с фруктами, всяких вкусных вещей, а теперь витрины закрыты щитами из досок. Щиты высокие, с двухэтажный дом, они стояли немного наклонно к стене, будто горки крутые. Это, ясное дело витрины засыпали песком, а потом досками обшили — на случай бомбёжки. Чтобы осколки не попали...

Тракторы-тягачи везли на прицепах глыбы из камня. Глыбы похожи на пирамиды, только меньше. Даже ниже человека.

— Какие красивые! — сказала о них Галка.

— Противотанковые надолбы, — объяснил я.

— Видишь, Надя, — сказал папка, — положение назревает серьёзное. Вам тоже следует поспешить...

Мама не ответила.

...На вокзале — толчея страшная, будто весь город уезжать собрался. И узлы везде. И целые кучи чемоданов. Протиснулся сквозь толпу отряд красноармейцев. Где-то в стороне от нашей платформы ухает оркестр. Наверно, на фронт эшелон отправляют, но его не видать — поезд загородил. Поезд стоит не под стеклянным навесом вокзала, а на отшибе, у крайней платформы, возле длинного кирпичного здания. Поезд идёт на Восток. На нём и поедет Галка с маминой приятельницей. У вагонов — не протиснуться. Очереди, будто в продуктовые магазины. И жарища — дышать нечем.

— Следующий! — командует проводница в синей форме и рассматривает билеты. — Так. Место пятнадцатое и шестнадцатое, — говорит она и кладёт билеты в специальную сумку.

Галка хнычет, говорит, что хочет быть вместе с нами.

— Тебе папа поручил самое важное, самое трудное, — успокаивает мама, — всё подготовить к нашему приезду.

— Без разведки я, при всём желании, не могу отпустить сразу всех, — поддакивает папа. — Ты, Галенька, будешь хорошим разведчиком?

«Ничего, — думаю я. — Это дудки, я на фронт поеду., а не в тыл. Только бы Жекин отец не обманул... Жека сказал, что отец точно возьмёт нас в свой специальный авиационный разведывательный отряд. Вместе с Пиратом... Сегодня к Жеке должен прийти связной от дяди Димы... Может, даже уже пришёл...»

Из раздумий меня вывел голос Галки.

— Я буду разведку делать, — сказала Галка и заплакала. — Только ты, мамочка, скорее ко мне приезжай...

Галка кладёт голову па спину Пирату и гладит его. Собака высунула язык и прерывисто, будто после бега, дышит. Уши у неё слегка вздрагивают. Пират по очереди смотрит то на Галку, то на меня. Смотрит грустно. Будто спросить что-то хочет.

— Ты за Пиратом следи хорошо, — сказал я неожиданно для самого себя. — И мне пиши о нём... И о себе. Ладно?

Сначала проводница никак не хотела пускать в вагон собаку, а потом оказалось, что у неё с мамой какие-то общие знакомые есть.

— Ладно. Собака поедет в служебном купе... -сказала проводница. Я чуть не заплакал, когда за Пиратом закрылась дверь.

— Провожающие, выходите! — потребовала проводница.

Люди толкались. Кричали.

Мамка обняла Галку, и обе они заплакали.

— Не беспокойся, Надюша, — сказала маме её приятельница. — Всё будет хорошо. А вы тоже быстрее приезжайте...

— Как только Павел уйдёт... в армию, — сказала мама и снова заплакала.

Когда отошёл Галкин поезд, вокзальные часы показывали два. На встречу с Женькой я опоздал. «Всё, теперь ничего не выйдет с разведывательным отрядом, придётся тоже эвакуироваться, — со страхом подумай я. — Связной пришёл, а меня нет. Ясное цедр, ждать не станут... И Пирата нет...»

Тротуар пузырился от дождя. Дорога плыла, будто река. Раскаты грома грохотали так, что всё кругом дрожало. Женьки нигде не было. Я подумал, что он уже на фронт ушёл, и совсем перестал обращать внимание на дождь.

рина[6] образовалась пробка. Я отлично видел, как изменилось за последние дни Марсово поле. Из-под свежевскопанной земли во многих местах торчали брёвна красноармейских блиндажей. Укрытые маскировочными сетками, притаились зенитке... Их стволы смотрят в небо. Но явится фашистский стервятник — несдобровать ему. Эти пушечки будь здоров какие!

По аллее шёл отряд.

— Кру-гом! — приказал командир. Красноармейцы, как один, повернулись и пошли в другую сторону. Над ними поблёскивали штыки. «Счастливчики!» — подумал я.

Угол Невского и Малой Садовой. Мне очень нравился этот огромный красивый дом. Со скульптурами. С большущими витринами Елисеевского магазина. На витринах раньше было полно разных больших корзин с фруктами, всяких вкусных вещей, а теперь витрины закрыты щитами из досок. Щиты высокие, с двухэтажный дом, они стояли немного наклонно к стене, будто горки крутые. Это, ясное дело витрины засыпали песком, а потом досками обшили — на случай бомбёжки. Чтобы осколки не попали...

Тракторы-тягачи везли на прицепах глыбы из камня. Глыбы похожи на пирамиды, только меньше. Даже ниже человека.

— Какие красивые! — сказала о них Галка.

— Противотанковые надолбы, — объяснил я.

— Видишь, Надя, — сказал папка, — положение назревает серьёзное. Вам тоже следует поспешить...

Мама не ответила.

...На вокзале — толчея страшная, будто весь город уезжать собрался. И узлы везде. И целые кучи чемоданов. Протиснулся сквозь толпу отряд красноармейцев. Где-то в стороне от нашей платформы ухает оркестр. Наверно, на фронт эшелон отправляют, но его не видать — поезд загородил. Поезд стоит не под стеклянным навесом вокзала, а на отшибе, у крайней платформы, возле длинного кирпичного здания. Поезд идёт на Восток. На нём и поедет Галка с маминой приятельницей. У вагонов — не протиснуться. Очереди, будто в продуктовые магазины. И жарища — дышать нечем.

— Следующий! — командует проводница в синей форме и рассматривает билеты. — Так. Место пятнадцатое и шестнадцатое, — говорит она и кладёт билеты в специальную сумку.

Галка хнычет, говорит, что хочет быть вместе с нами.

— Тебе папа поручил самое важное, самое трудное, — успокаивает мама, — всё подготовить к нашему приезду.

— Без разведки я, при всём желании, не могу отпустить сразу всех, — поддакивает папа. — Ты, Галенька, будешь хорошим разведчиком?

«Ничего, — думаю я. — Это дудки, я на фронт поеду., а не в тыл. Только бы Жекин отец не обманул... Жека сказал, что отец точно возьмёт нас в свой специальный авиационный разведывательный отряд. Вместе с Пиратом... Сегодня к Жеке должен прийти связной от дяди Димы... Может, даже уже пришёл...»

Из раздумий меня вывел голос Галки.

— Я буду разведку делать, — сказала Галка и заплакала. — Только ты, мамочка, скорее ко мне приезжай...

Галка кладёт голову па спину Пирату и гладит его. Собака высунула язык и прерывисто, будто после бега, дышит. Уши у неё слегка вздрагивают. Пират по очереди смотрит то на Галку, то на меня. Смотрит грустно. Будто спросить что-то хочет.

— Ты за Пиратом следи хорошо, — сказал я неожиданно для самого себя. — И мне пиши о нём... И о себе. Ладно?

Сначала проводница никак не хотела пускать в вагон собаку, а потом оказалось, что у неё с мамой какие-то общие знакомые есть.

— Ладно. Собака поедет в служебном купе... -сказала проводница. Я чуть не заплакал, когда за Пиратом закрылась дверь.

— Провожающие, выходите! — потребовала проводница.

Люди толкались. Кричали.

Мамка обняла Галку, и обе они заплакали.

— Не беспокойся, Надюша, — сказала маме её приятельница. — Всё будет хорошо. А вы тоже быстрее приезжайте...

— Как только Павел уйдёт... в армию, — сказала мама и снова заплакала.

Когда отошёл Галкин поезд, вокзальные часы показывали два. На встречу с Женькой я опоздал. «Всё, теперь ничего не выйдет с разведывательным отрядом, придётся тоже эвакуироваться, — со страхом подумай я. — Связной пришёл, а меня нет. Ясное цедр, ждать не станут... И Пирата нет...»

Тротуар пузырился от дождя. Дорога плыла, будто река. Раскаты грома грохотали так, что всё кругом дрожало. Женьки нигде не было. Я подумал, что он уже на фронт ушёл, и совсем перестал обращать внимание на дождь.

ВЕЗЁТ ЖЕ ЛЮДЯМ!

На следующее утро я сразу побежал к Женьке. К великой моей радости, он оказался дома. — Пирата никуда не пускай, — сказал Женька, водружая на голову свой лётный шлем. — Я к отцу еду... — Пират... — начал я и запнулся — Пират с Галкой... уехал... на Урал... — Тогда и ты поезжай на Урал. Понял?.. Женька злой стал ужасно. Называл меня дураком и растяпой. Я терпел эти оскорбления, потому что чувствовал (себя очень виноватым. Не знаю, что бы ещё наговорил. Женька, если бы в комнату не вошла его мать. Она поздоровалась со мной, а Женьке велела быстрее собираться в дорогу. - Вы на Урал хотите эвакуироваться? — спросила Женькина мама. - Никуда мы не хотим, — ответил я с обидой, а у самого на душе стало темно-темно. Женькина мать не стала больше расспрашивать. — А мы думаем дядю Диму повидать. Он в полдень сегодня должен быть в одной части. Вот и едем... Грустный возвращался я домой. Когда вошёл в наш двор, то сразу увидел красноармейца, который спускался с Люськиного крыльца. На красноармейце была зелёная форма, а на ногах ботинки и чёрные обмотки. «Кто же это такой?» — подумал я. Выбежала Люська-выдра и закричала на всю улицу: — Миша, пироги уже готовые! Ты недолго... Красноармеец оглянулся. Это был Михаил, средний Люськин брат. Раньше он с нами даже в лапту играл. «Везёт же людям, — подумал я, — у Люськи отец на фронте, старший брат и даже Михаила берут...» Я когда-то помогал Михаилу дрова колоть. Он здоровущий и запросто разбивал толстые чурки. Мы с Люськой складывали их в поленницу. В Новой Деревне в жилых домах парового отопления тогда не было, да и вообще раньше в Ленинграде отапливались больше всё с помощью печей. — Михаил, — спросил я, — а тебя на фронт пошлют? Михаил и рта открыть не успел, как затараторила Люська: — У нас все мужчины — добровольцы. И Миша на самую передовую пойдёт... Люська фасонила до невозможности. Когда Михаил вошёл в сарай и стал там дрова колоть, Люська встала возле сарая и, если по двору шёл кто знакомый, кричала: — Миша сегодня уезжает на фронт, а сейчас он на побывке дома. Вскоре у сарая народу собралось больше, чем надо. И взрослые, и ребята. Чуть не весь дом. Я надеялся узнать у Михаила военные новости, по он посмотрел на часы и сказал: -- Пора собираться. Увольнение дали до шестнадцати часов, — и пошёл вместе с Люськой к своему крыльцу. На другой день весь дом провожал в армию ещё одного нашего соседа. А мне оставалось только ждать и молчать. Надоедать Женьке я боялся — он и так злился на меня за собаку. Нашей семье не везло. Даже отца не берут в армию. Целые дни он на заводе. А ведь тоже на фронт хочет. Раз почти даже наладилось всё. Папа пришёл тогда в ватнике. На голове — фуражка со звёздочкой. И ремни новенькие, скрипучие. Даже с колечком для револьвера. — Иду в ополчение, — сказал он, — а вы должны как можно скорее эвакуироваться в тыл. Через несколько дней папка принёс билет на самолёт. Но мы никуда не полетели, потому что эвакуацию, на моё счастье, приостановили. Отца в армию не взяли. И в народное ополчение не взяли. — Ты же, пап, военный командир, — сказал я. — У тебя в Гражданскую войну отряд свой был. Почему они тебя не берут? Это же нечестно. Папа вздохнул. Его завод выполнял заказы для фронта. Папа был там начальником самого главного цеха. Он даже в Москву писал, но оттуда ответили: — Вы нужны на заводе. Уход с завода будет рассматриваться как дезертирство.

СЛОВО ВОЕНКОМА

В нашем доме, на окрашенной в серый цвет стене, появился большой белый лист бумаги. Верхний правый угол чуть подрагивал от ветра. На листе — обращение. Возле пего стоит старик с тростью и губами шевелит. У старика белая борода, а спина изогнута. Наверное, он редко выходит на улицу и обращение после всех читает. Я давно, ещё рано утром читал обращение. Но разве можно просто так пройти мимо? Мы подходим с Женькой и читаем снова. «...Встанем, как один, на защиту своего города, своих семей, своей чести и свободы! Выполним наш священный долг советских патриотов!» — Понял? — спросил Женька, кивая на обращение. Не сговариваясь, мы тронулись в военкомат, потому что оттуда начиналась армия. Мы уже бывали в нашем райвоенкомате — провожали Люськиного старшего брата. С отцом я тоже ездил в военкомат — правда, наверх не поднимался. Ждал у входа. Теперь обязательно надо попасть к самому военкому. На трамвае мы доехали до площади Льва Толстого. По Большому проспекту красноармейцы несли огромную сигару-аэростат. Они держали его за верёвки, а он всё рвался вверх, и солнце поблёскивало на его упругих серебристых боках. — На ночь вы его поднимете в воздух? — спросил Женька красноармейца. — Угу, поднимем, — ответил красноармеец и потрепал Женьку по плечу. Когда мы уже подходили к военкомату, я спросил у Женьки: — А что мы идём в военкомат, это не помешает разведотряду? — Не, — ответил Женька. — Ничего. Если мы попадём в другой отряд — отец потом всё равно заберёт нас к себе. Несколько минут мы шли молча. Потом Женька мечтательно сказал: — Самое главное — скорее на фронт попасть... ...Шамшева улица. Большой серый дом военкомата. Рядом рынок. Дерябкинский. Деревянные павильоны с тёмными крышами. Под ними идёт торговля. Впрочем, и на улице народу полно. Женщина склонилась над ведром и набирает в стакан семечки. Обтрёпанный, хромой мужчина тычет людям в лицо сапоги и нахваливает: «Хромовые, отличные обутки...» Только кому теперь одежда нужна?.. Картошка или фрукты — другое дело. У дверей военкомата кого только нет! И все хотят на фронт. Все пришли просить оружие. С трудом протиснулись мы на лестницу. — Это ещё что? — остановил нас высоченный, с очень жёсткими руками мужчина в военном кителе. На рукаве у него была красная повязка. — Мы к начальнику, — сказал Женька. — Небось воевать хотите? - спросил мужчина. — Воевать, — признались мы. Нас выпроводили на улицу. У парадной Женька заметил дощечку со списком жильцов. В квартире номер три жил какой-то Кузнецов. — Мы Кузнецовы — понял?.. — сказал Женька. — Какие Кузнецовы? — спросил я. _ Которые в этом доме живут, — ответил Женька, — у самого военкомата. Мы снова протиснулись на лестницу. Нас опять хотели прогнать, но мы сказали, что живём в этом доме и фамилия наша Кузнецовы. Проверять никто не стал, а Женька, не моргнув глазом, соврал: — Начальник военкомата — это вон его дядя родной, — и показал на меня. Нас прямёхонько к самой комнате военкома протиснули. — Ты, хлопчик, если что, замолви военкому словечко, — сказал усатый старик. — Я как раз на очереди... У самой двери с надписью «Районный военный комиссар» мне стало не по себе. Я хотел улизнуть, но старик взял меня за плечо и подтолкнул вперёд. Мы вошли в кабинет военкома. Командир с двумя шпалами сидел за столом и что-то читал. На столе лежали целые пачки бумаги и много папок. — Садитесь, товарищ! — сказал военком, не поднимая головы, а когда поднял, то только лоб потёр. — Ничего не понимаю, — сказал военком и снова потёр лоб. Потом он стал разглядывать нас, будто мы не ребята, а слоны из зоопарка. Я гак растерялся, что ноги у меня стали подрагивать, и я совсем даже забыл, зачем пришёл. — Здравствуйте, товарищ военком! Бойцы Евгений Дмитриевич Орлов и Вовка Павлов прибыли за оружием! — вдруг прокричал Женька так, что не только я, но даже командир вздрогнул. — Пошлите нас на фронт, товарищ военком, пожалуйста, — выдохнул я разом. Военком рассмеялся, а потом похвалил Женьку, что он громко, как настоящий военный, отрапортовал. — Я строевой устав учил и стрелять умею, — похвастал Женька и сразу вроде даже больше стал. — Стрелять умеешь? — спросил военком у Женьки. — Умею, — ответил Женька. Военком открыл шкаф и достал оттуда винтовку. — Посмотрим, хлопцы, можно вас на передовую послать или нет. Военком лязгнул затвором и протянул мне винтовку. — Держи! Я взял винтовку двумя руками. Она была тяжёлая и большая. Так и тянула к полу. Но я и виду не подал, как тяжело, — красноармеец должен быть сильным. — А теперь покажи, как стреляют из положения стоя, сказал военком и на часы посмотрел. Я расставил ноги и стал винтовку поднимать. В кино я тысячу раз видел, как это делают. Р-раз! И приклад у плеча. Потом затвором — р-раз! — и заряжена. Стреляй. Не промахнись только. И на школьных манёврах я сам всё делал. Пионервожатая даже хвалила. А тут... Я даже вспотел, пока выровнял винтовку. Только стал целиться, а дуло вниз уже ползёт. Сил никаких нет удержать его. — Что это? -- нахмурился военком. — Ты во! Во-во! Понял? — прыгал вокруг меня Женька и надувал щёки. — Крепче держи, шляпа... Двумя руками... — Двумя руками... Будто я одной... Я и так правую руку у затвора держу, а левой ствол удерживаю. — Ясно, — сказал военком. — Теперь давай сам, товарищ... — Орлов, — напомнил Женька. — Отец у меня лётчик, и у него тоже две шпалы. — Смотри-ка, — рассмеялся военком. Взглянул на часы и насупился. — Давай быстренько, потомственный военный. Женька надул щёки и разом рванул винтовку вверх. — Осторожнее! Она хоть учебная, да винтовка, — одёрнул военком. Красный как рак Женька кряхтел и дергался — всё старался выровнять винтовку, чтобы цель на мушку взять.

— Да... — протянул военком, — силёнок не лишку.

Я не совался с советами — стыдно было за себя и жутко обидно, что такая возможность про падает. Военкому, ясное дело, нужны настоящие бойцы, чтобы стреляли хорошо и врукопашную могли. А я...

— Я по-лётчицки, — сказал Женька. Выгнулся, как циркач, приспособил винтовку на стол, и стал водить ею, чтобы цель на мушку взять. И как только я не догадался об этом? Вот ведь болван.

— Во, товарищ военком! — спадал Женька. — Патрон дадите— под самое яблочко попаду...

- Находчив ты, приятель, — сказал военком. — Только на фронте столов тебе никто не поставит. Стрелять надо из любого понижения — и стоя, и на бегу, и с колена. А для этого силёнок надо набраться. Спортом нужно заниматься как следует, тренироваться. Без этого ничего не получится.

Военком снова посмотрел на часы и сказал:

— А теперь идите домой и готовьтесь. Учитесь хорошо и родителей слушайтесь.

— Мы сильные будем. Вот увидите, — уныло сказал Женька. Я кивнул головой. Конечно, мы будем тренироваться и сможем стрелять из любого положения И вообще настоящими спортсменами станем. Если бы мы раньше знали про войну, то теперь бы тоже не краснели. У нас в школе такой физкультурный зал и кружки разные...

— А когда мы подготовимся, то можно — снова придём? — спросил Женька.

— Обязательно! — ответил военком и попрощался с нами за руку.

Когда мы вышли на улицу, Женька буркнул:

— Можно было на фронт попасть, а ты...

— Чего? спросил я.

— Расчевокался, — огрызнулся Женька. — Из-за тебя провалились. Ты сразу и меня засыпал... Понял?

Несколько минут мы шли молча. Потом я сказал:

— Ты не злись. У тебя пушка. Винтовка ни к чему, а вот я...

Женька кисло улыбнулся и ничего не ответил.

Когда мы вышли на Геслеровский проспект[7], неожиданно взвыли сирены, женщина с противогазом на плече потащила нас в укрытие. Пока мы бежали до щели, в небе послышался прерывистый гул. Казалось, где-то вдалеке гудит пчелиный рой.

Только с перерывами. Гулко застучали зенитки. Я замедлил бег и посмотрел вверх. В небе вспыхивали белые облачка разрывов. Они быстро расцвечивали синеву неба. Выше разрывов я увидел сразу три самолёта — один впереди и два по бокам и чуть позади.

— Быстрее, ребята! — прокричала женщина, подталкивая нас ко входу в щель. Когда за нами захлопнулась дверь, я услышал прерывистый свист.

— Бомбят! Ложись! — Срывающийся голос прорезал полутьму убежища. Кто-то толкнул меня, и я упал на мокрый пол. Чудовищный грохот оглушил меня. Мне показались, что на нашу щель, прямо на меня падает что-то огромное. Я хотел вскочить на ноги, но чья-то сильная рука снова прижала меня к полу.

Грохот постепенно затихал, с потолка щели сыпалась земля. Где-то в другом конце убежища послышался плач ребёнка. Я боимся пошевелиться. Мне казалось, что за эти минуты у меня, наверное, оторвало или руку, или ногу...

Кто-то зажёг потухшую во время бомбёжки свечу. В её сером свете я увидел присыпанные землёй доски пола.

— Дальше полетели, — скалив мужчина в кожаной тужурке. Я вгляделся в него и узнал Василия Васильевича — папиного сослуживца и отца Петьки Ершова, который со мной и Женькой в одном классе.

Василий Васильевич стряхнул землю с тужурки и брюк, сел на скамейку, которая тянулась вдоль всей щели. Поднялся с пола и Женька, и все остальные вставали.

Где-то вдалеке-слышались разрывы бомб. Удалялись и хлопки зениток.

Какая-то женщина прошла мимо нас к выходу из щели.

— Я должна выйти... Моя мать дежурит у дома... Я должна... Может быть, наш дом...

Дежурный не выпустил женщину из убежища. Она села возле Василия Васильевича и всё время спрашивала:

— Вы уверены, что что не в наш дом бомба попала?.. Уверены?..

Василий Васильевич хмурился и говорил, что уверен. Открылись дверь щели, и кто-то прокричал:

— Граждане! Можете выходить. Отбой воздушной тревоги.

Женщина, что сидела около Василия Васильевича, рванулась к выходу и быстро исчезла.

Когда началась тревога, напротив щели, в которой мы спрятались на другой стороне улицы был красивый каменный дом. У арки сидела старушка с противогазом на коленях — дежурная. Теперь не было ни дома, ни старушки. Только стены да груды дымящихся кирпичей. В воздухе повисли лестничные марши.

Сандружинницы укладывали на носилки рядом с женщиной маленькую девочку с окровавленным лицом.

Подъехали два грузовика. С них соскакивали девушки в сапогах и гимнастёрках, с лопатами и ломами — дружинницы местной противовоздушной обороны. Они будут раскапывать развалины, потому что под обломками есть люди...

Домой мы возвращались молча. Перед глазами у меня всё стояла то женщина, которая рвалась из щели, то девочка с окровавленным лицом. Женька, наверно, тоже о них думал.

Уже возле дома Женька сказал как-то растерянно:

— Надо что-то придумать... Надо скорее на фронт...

В то время я не придал его словам особого значения.

А именно тогда в Женькиной голове зародился план, который потом принёс мне много неприятностей.

— Да... — протянул военком, — силёнок не лишку.

Я не совался с советами — стыдно было за себя и жутко обидно, что такая возможность про падает. Военкому, ясное дело, нужны настоящие бойцы, чтобы стреляли хорошо и врукопашную могли. А я...

— Я по-лётчицки, — сказал Женька. Выгнулся, как циркач, приспособил винтовку на стол, и стал водить ею, чтобы цель на мушку взять. И как только я не догадался об этом? Вот ведь болван.

— Во, товарищ военком! — спадал Женька. — Патрон дадите— под самое яблочко попаду...

- Находчив ты, приятель, — сказал военком. — Только на фронте столов тебе никто не поставит. Стрелять надо из любого понижения — и стоя, и на бегу, и с колена. А для этого силёнок надо набраться. Спортом нужно заниматься как следует, тренироваться. Без этого ничего не получится.

Военком снова посмотрел на часы и сказал:

— А теперь идите домой и готовьтесь. Учитесь хорошо и родителей слушайтесь.

— Мы сильные будем. Вот увидите, — уныло сказал Женька. Я кивнул головой. Конечно, мы будем тренироваться и сможем стрелять из любого положения И вообще настоящими спортсменами станем. Если бы мы раньше знали про войну, то теперь бы тоже не краснели. У нас в школе такой физкультурный зал и кружки разные...

— А когда мы подготовимся, то можно — снова придём? — спросил Женька.

— Обязательно! — ответил военком и попрощался с нами за руку.

Когда мы вышли на улицу, Женька буркнул:

— Можно было на фронт попасть, а ты...

— Чего? спросил я.

— Расчевокался, — огрызнулся Женька. — Из-за тебя провалились. Ты сразу и меня засыпал... Понял?

Несколько минут мы шли молча. Потом я сказал:

— Ты не злись. У тебя пушка. Винтовка ни к чему, а вот я...

Женька кисло улыбнулся и ничего не ответил.

Когда мы вышли на Геслеровский проспект[7], неожиданно взвыли сирены, женщина с противогазом на плече потащила нас в укрытие. Пока мы бежали до щели, в небе послышался прерывистый гул. Казалось, где-то вдалеке гудит пчелиный рой.

Только с перерывами. Гулко застучали зенитки. Я замедлил бег и посмотрел вверх. В небе вспыхивали белые облачка разрывов. Они быстро расцвечивали синеву неба. Выше разрывов я увидел сразу три самолёта — один впереди и два по бокам и чуть позади.

— Быстрее, ребята! — прокричала женщина, подталкивая нас ко входу в щель. Когда за нами захлопнулась дверь, я услышал прерывистый свист.

— Бомбят! Ложись! — Срывающийся голос прорезал полутьму убежища. Кто-то толкнул меня, и я упал на мокрый пол. Чудовищный грохот оглушил меня. Мне показались, что на нашу щель, прямо на меня падает что-то огромное. Я хотел вскочить на ноги, но чья-то сильная рука снова прижала меня к полу.

Грохот постепенно затихал, с потолка щели сыпалась земля. Где-то в другом конце убежища послышался плач ребёнка. Я боимся пошевелиться. Мне казалось, что за эти минуты у меня, наверное, оторвало или руку, или ногу...

Кто-то зажёг потухшую во время бомбёжки свечу. В её сером свете я увидел присыпанные землёй доски пола.

— Дальше полетели, — скалив мужчина в кожаной тужурке. Я вгляделся в него и узнал Василия Васильевича — папиного сослуживца и отца Петьки Ершова, который со мной и Женькой в одном классе.

Василий Васильевич стряхнул землю с тужурки и брюк, сел на скамейку, которая тянулась вдоль всей щели. Поднялся с пола и Женька, и все остальные вставали.

Где-то вдалеке-слышались разрывы бомб. Удалялись и хлопки зениток.

Какая-то женщина прошла мимо нас к выходу из щели.

— Я должна выйти... Моя мать дежурит у дома... Я должна... Может быть, наш дом...

Дежурный не выпустил женщину из убежища. Она села возле Василия Васильевича и всё время спрашивала:

— Вы уверены, что что не в наш дом бомба попала?.. Уверены?..

Василий Васильевич хмурился и говорил, что уверен. Открылись дверь щели, и кто-то прокричал:

— Граждане! Можете выходить. Отбой воздушной тревоги.

Женщина, что сидела около Василия Васильевича, рванулась к выходу и быстро исчезла.

Когда началась тревога, напротив щели, в которой мы спрятались на другой стороне улицы был красивый каменный дом. У арки сидела старушка с противогазом на коленях — дежурная. Теперь не было ни дома, ни старушки. Только стены да груды дымящихся кирпичей. В воздухе повисли лестничные марши.

Сандружинницы укладывали на носилки рядом с женщиной маленькую девочку с окровавленным лицом.

Подъехали два грузовика. С них соскакивали девушки в сапогах и гимнастёрках, с лопатами и ломами — дружинницы местной противовоздушной обороны. Они будут раскапывать развалины, потому что под обломками есть люди...

Домой мы возвращались молча. Перед глазами у меня всё стояла то женщина, которая рвалась из щели, то девочка с окровавленным лицом. Женька, наверно, тоже о них думал.

Уже возле дома Женька сказал как-то растерянно:

— Надо что-то придумать... Надо скорее на фронт...

В то время я не придал его словам особого значения.

А именно тогда в Женькиной голове зародился план, который потом принёс мне много неприятностей.

«БОКСЁРСКАЯ» МАЗЬ

— До первой крови! — объявил Женька и стал руки натирать какой-то вонючей мазью. — А это чего у тебя? — спросил я. — Боксёрская мазь, — ответил Женька и спрятал баночку в карман. — А мне дашь боксёрской мази? — Ушлый какой! — ухмыльнулся Женька. — Чтобы меня же нокаутировал, да? — Это как? — не понял я. — Марала! — сказа я Женька снисходительно. — Даже слов боксёрских не знает. Мне стало очень стыдно. Я попросил Женьку объяснить эти слова. — За каждое слово, — сказал Женька, — буду выдирать у тебя по две волосины. Понял? — Ладно, — согласился я. — Давай. Выдирай. Мы стояли друг против друга между двумя сараями. Один проход был завален дровами, а другой почти упирался в дом. Над головой сияло небо. Место было самое подходящее для всяких секретных дел. — Нокаутировать, — говорил Женька, — это когда я тебя шмякну так, что и не встанешь. Понял? Я мотнул головой, хотя мне совсем не нравилось, что Женька так про меня говорит. — Башку подставляй! — потребовал Женька. Я наклонился и глаза зажмурил. «Ничего, — думал я. — Две волосины — это ерунда. У меня их много, и велю тренировать надо». Женька не спеша рылся у меня в волосах, а потом как дёрнет. В тяглах у меня будто молния блеснула, и больно стало так, что я не стерпел и закричал: — Я вот тебе дам! — Трус! — сказал Женька, — Из-за двух волосин барахлит, как испорченный мотор. — Если бы ты две взял, а то... — стал я оправдываться. — В боксе, — загадочно сказал Женька, — главное дело — правила выучить. Вот если знаешь их, никто тебя не победит. Потому что самые сильные люди придумали это. - А ты знаешь? — недоверчиво спросил я. — Спрашиваешь ещё!.. Да я эти правила во сне вижу. Мне отец, когда этот... — Женька осмотрелся по сторонам и закончил шёпотом: — Когда пистолет свой дал, то и правилам научил. Без них нельзя. Понял? — Отец тебе пушку дал... — поправил я и задумался — не травит ли Женька. — Пистолет... — протянул Женька и вдруг заговорил быстро-быстро: — Это и есть пушка. Только она, знаешь, на пистолет смахивает. А курок красненький. Когда зарядишь, лампочка зажигается. Синяя. Это для светомаскировки, чтобы фрицы не увидели. А стреляет — будь здоров... И грохочет как гром... А можно и бесшумно. Там кнопочка есть секретная. Маленькая В увеличительное стекло смотреть надо. С этой пушкой наши самого Гитлера кокнут. Понял?.. В голове у меня от этих слов такой винегрет получился — ужас. — А к военкому ты пойдёшь? — спросил я Женьку. Женька почесал ухо и ответил важно: — Надо обсудить этот вопрос... — А с кем обсудить? — сгорая от любопытства, спросил я. — Так все секреты тебе и выдай, да? Я понял, что Женька будет советоваться со связным своего отца. А может, даже с отцом. — Ладно. Рассказывай правила, — сказал я. Женька авансом выдрал у меня ещё клок волос, а потом и говорит; — Первое правило — это... цейтнот. Цейтнот — это... Женька сморщился, как от зубной боли, и повторил: — Это значит.,. — Цейтнот — это в шахматной игре бывает, когда времени шахматисту не хватает, — услышал я голос сверху. На крыше стоял Сенька Шульберт — музыкант. В коротеньких штанишках. Сам коротенький, толстый. Руки в кармашки положил и на нас смотрит. — Женька всё врёт тебе, а ты в веришь... Женька сначала растерялся, а потом показал Шульберту кулак и как закричит: — Провокатор! Лови провокатора! Женькин крик подхлестнул меня, и я вслед за Женькой стал карабкаться по поленнице на крышу. Всё произошло так быстро, что я толком я не сообразил ничего. Пока мы лезли вверх, Шульберт соскочил на землю и удрал. ...Цейтнот... Вот дурак! Сам сколько раз с отцом в шахматы играл. И папка часто говорил это слово. Особенно если мама на стол подаст, а мы ещё не доиграли партию. Мне стало не до себе. Теперь я был почти уверен, что Женька врал мне не только про бокс, но и про специальный разведотряд и про пушку... — Если ты травил, — сказал я Женьке, — вот увидишь, все волосья у тебя повытаскаю. Женька ничего не ответил и убежал. Когда бежал, из кармана у него выпала баночка с «боксёрской» мазью. Я поднял её и прочитал на баночке: «Мазь. Применяется против вшей и других насекомых».

Женька ничего не ответил и убежал. Когда бежал, из кармана у него выпала баночка с «боксёрской» мазью. Я поднял её и прочитал на баночке: «Мазь. Применяется против вшей и других насекомых».

КОМАНДИР ОТДЕЛЕНИЯ

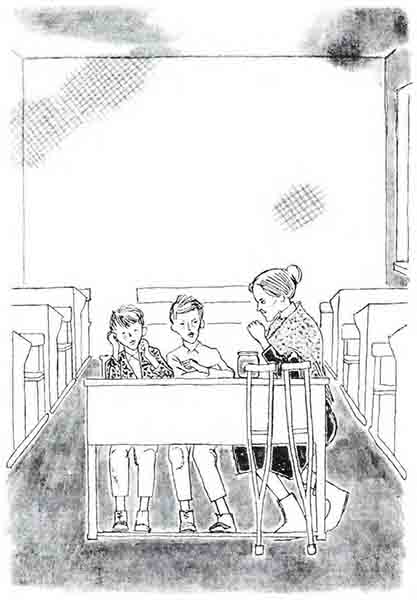

Женька как сквозь землю провалился. Нисколько раз я пытался подкараулить его, но безуспешно. На берегу Невы каждый день проходили занятия ополченцев и бойцов местной противовоздушной обороны. Ребята пропадали там целые дни. Когда копали ямы для блиндажей, помогали. Всех наших видел я там, а Женьку — нет. «Может, Женька только про бокс и про пушку врал? — забеспокоился я — А в отряд дядя Дима и правда взял его...» Ребята про Женьку ничего не знали. Квартира Орловых вечно закрыта была. Пошли слухи о том, что фашисты окружили Ленинград и готовятся к штурму города. По нашей Набережной улице[8] в сторону Финляндии шли колонны бойцов. Если бывая у них привал, я выносил бойцам то печенье из дачного запаса, то папиросы из папиного «НЗ» — и угощал. И всё время думал, как бы это побольше помочь фронту. Когда бывали воздушные тревоги, мамка сразу заставляла в убежище бежать — в щель, что была в саду возле нашего дома. По дороге я не раз видел, как в небо взлетали ракеты. То где-то далеко, то совсем близко. Говорили, что это диверсанты запускают их — для ориентировки фашистским лётчикам. Я мечтал поймать диверсанта-ракетчика. Как-то раз, когда взвыли сирены воздушной тревоги, я находился на крыше нашего дома. Здесь никого не было, и я решил никуда отсюда не уходить, в надежде, что повезёт и я выслежу диверсанта. Фашистские самолёты шли не над нашим районом. Хлопки зениток доносились откуда-то издалека. В перерывы между хлопками на крыше устанавливалась насторожённая тишина. Ни огонька нигде не видать. Ни голоса не слышно. И вдруг чьи-то шаги. Осторожные. Крадущиеся. Я так и обмер. Прижался к печной трубе. Жду и прикидываю, как выследить шпиона, а самому остаться незамеченным. И вдруг... Я чуть не поперхнулся. По крыше к чердачному балкону крался Женька. При луне был виден его шлем и бархатная курточка. Только я хотел пугнуть Женьку — послышались разрывы бомб. Сразу много разрывов... За Невой, где-то в другом конце города, выросло красное зарево. Я побежал к чердачному балкону — с балкона-то дальше видно, чем просто с крыши. — Паразиты! — выругался Женька и сплюнул. Я тоже забыл о нашей ссоре. «Только бы в Эрмитаж не попали», — с тревогой думал я, вглядываясь в кровавое зарево, которое разливалось за Невой. Мне почему-то стало вдруг страшно, что фашисты подожгли именно Эрмитаж. Ещё в прошлом году весь наш класс купил абонементы. По ним можно было ходить в музей хоть каждый день. Я очень любил Эрмитаж. Мы не заметили, как на крыше появился дядя Гриша. Я даже вздрогнул, услышав его бас: — Эт-то что такое?! Сейчас же марш в укрытие! — Дядя Гриша схватил нас и отвёл через весь чердак к лестнице, которая вела на улицу. Мы и возразить не успели, как за нами захлопнулась чердачная дверь. Утром зарево стало тёмно-багровым. Из-за Невы летела копоть. Кругом говорили о том, что горят Бадаевские склады, а там продовольствие на весь город. И ещё говорили, что фашисты готовятся к штурму Ленинграда и даже сборище своё запланировали в гостинице «Астория», что возле Исаакиевского собора. ...Вскоре после пожара на Бадаевских складах хлебные нормы снизили. Рабочим с 800 до 500 граммов, а иждивенцам и детям стали давать всего по 300 граммов в день. Из магазинов исчезли сливочное масло, крупы. Длиннущие очереди стоят за маисовой мукой и крахмалом — их дают вместо крупы, за селёдкой — она идёт вместо мяса. Ну да продукты не главное. Главное — как на фронте. Когда немцы не бомбили и не обстреливали город, ветер доносил еле слышную артиллерийскую канонаду. Где-то в пригородах шли бои. Немцы рвались в Ленинград. Потому и занятия у нас не начались 1 сентября. В конце сентября мы узнали, что штурм Ленинграда провалился. Вот тогда всех наших ребят и позвали в школу. — Женя Орлов никуда не уехал, а на занятия не пришёл, — сказала наша классная воспитательница, — обязательно надо навестить его... Кажется, вы большие друзья... — Александра Афанасьевна посмотрела на меня. Мне всё нравится в Александре Афанасьевне, и обычно я стараюсь не очень сердить её. — С Орловым мы совсем и не друзья. Просто так... — ответил я. После всей Женькиной брехни другом он мне больше не мог быть. Разве такого человека кто-нибудь назовёт хотя бы просто приятелем? Как некрасиво, Володя. — Александра Афанасьевна осуждающе покачала головой. — Всё время вместе были, а тут чего-то не поделили и сразу — чуть не враги. А ведь у Жени папа на фронте... Уши у меня после этих слов стали горячие-горячие. Если бы Александра Афанасьевна знала всё про Женьку, то не стала бы так говорить. После уроков в класс вошла наша пионервожатая. — Ребята, — сказала она, — на фронт уходят наши отцы и старшие братья. У многих из них дома остались старушки, маленькие дети. Мы создадим фронтовой пионерский взвод и будем помогать семьям фронтовиков. Название отряда — фронтовой взвод — очень понравилось всем. Все хотели записаться во фронтовой взвод. — Мы примем в наши ряды только тех, — сказала пионервожатая, — кто хорошо себя ведёт и учится как полагается. Командиром взвода стала пионервожатая, а командиров отделений мы избирали сами, из ребят. Нужно было три командира, потому что в классе у нас было три ряда парт. Пионервожатая ушла и сказала, чтобы мы сами подумали над кандидатурами. Спорили долго. Мне очень хотелось стать фронтовым командиром. Но как это сделать? Не самому же напрашиваться? — Коля, — спросил я Кольку Богданова, — а ты тоже хочешь, чтобы тебя сделали командиром? — Меня не изберут, — ответил Колька. — У меня по русскому «плохо» не исправлено. Мы помолчали. Я обдумывал: достоин или нет стать командиром. Перебрал всё и решил, что достоин. А если дисциплину когда нарушал, так ведь исправлюсь. Даже слово дам. Но обо мне забыли. Я зря прислушивался — не назовут ли моё имя. — Меня тоже не изберут, — сказал я с грустью. Колька посмотрел на меня и как закричит: — Вовку Павлова. Павлова запишите! За столом сидел президиум — председатель совета отряда Петя Ершов и отличница Люба Масолова. Петя звонил в колокольчик и кричал: — Ребята, тихо! Садитесь! Но никто его не слушал. Все шумели и толпились у стола. А на крик Коли обернулись, потому что голос у него — будь здоров. И вообще парень он мощный — на голову выше всех в классе и бицепсы у него, когда кулаки сожмёт, как железные. В нашем классе Коля недавно. Раньше он в лесу жил. Отец у него на железнодорожном разъезде работал. В школу Коля ходил в деревню за пять километров. Так что тренировка у него основательная. Подошла Люба-отличница и так это важно спросила у Коли: — Чего ты кричишь? — А я за него, — сказал Коля и показал на меня. — У него с поведением плохо, — сказала Люба. — А тебе чего? — разозлился я. — Подумаешь, отличница какая... А ты из винтовки стрелять умеешь? Ты поднимешь её? Подлетела Люська-выдра и сказала, что я в прошлом году котёнка на урок приносил и потом контрольную списал по арифметике. Девчонки — хитрая публика. Раньше у нас в классе их как раз половина была, а теперь больше половины. Воина идёт, Ленинград в опасности, пацанов почему-то поувозили, эвакуировали, а девчонки остались. Даже обидно от такой несправедливости. Когда вернулась пионервожатая и стали голосовать, девчонки такое устроили, что хоть всех их колоти. Командирами они хотели сделать Любу-отличницу и Люську-выдру, а ребятам всего одно место дать — Петьке Ершову. Ну, тут ребята шум подняли. Даже Петя. — Это нечестно, — сказал он. — В настоящей армии все мужчины, а у нас... — И Петя ни с того ни с сего в свой председательский колокольчик зазвонил. Раньше я не любил Петю — больно примерный. Когда ни вызовут отвечать всё знает. Одни пятерки получал. И ещё он задавала, и с ним никто не дружил, но теперь Петя вёл себя как полагается. После долгих споров меня избрали командиром третьего отделения. Командиром второго стала Люба-отличница, а первого — Пета Ершов. Нашему отделению пионервожатая приказ дала — даже на бумаге написала красивыми буквами — взять шефство над семьями фронтовиков, которые живут рядом с нашими ребятами. — Тебе, Володя, — сказала пионервожатая, — устанавливается испытательный срок. Через месяц посмотрим: можно оставить тебя командиром или нет. — И дала мне красную повязку с надписью «Командир отделения».

ЖЕНЬКИНА ТАЙНА

Пять человек из отделения я послал по домам пусть на месте изучат обстановку, узнают, кому нужна помощь. Коля и Люська-выдра направились со мной к Женьке — выяснить, что с ним. Мы подошли к Женькиному дому, поднялись по лестнице. Я позвонил. За дверью послышался шорох. — Женька! — крикнул я. Никто не ответил. — Может, он в больнице или эвакуировался, — сказал Коля. По лестнице поднималась женщина. Она остановилась у соседней двери и стала отпирать её. — Скажите, пожалуйста, — обратилась к ней Люська — Женя Орлов не в больнице? Вы не знаете? — Опять что-нибудь случилось? — забеспокоилась женщина. — Он в школе не был. Мы проведать пришли, как семью фронтовика, — сказал я. — Тогда звоните, — сказала женщина. — Вчера мать его говорила, будто живот у Жени разболелся. За каплями прибегала. Мы долго звонили и стучали. Наконец за дверью послышался Женькин голос. — Меня заперли. Никак не открыть. Поняли? — А мы у соседей ключ попросим! — прокричала в замочную скважину Люська. — Не подходит, — загнусавил Женька. — Я пробовал. И потом, мне доктор приказал не разговаривать и стоять у двери не велел. Коля Богданов достав на кармана связку ключей. Побренчал ими. — Погоди, я попробую своими. — Нельзя! — закричал Женька. — Я очень заразный. Все заболеете. Доктор даже расписку взял... — Ладно, — сказали ребятам. — Давайте пойдём составлять план фронтового отделения. Мне совсем даже не хотелось видеть в этот день Женьку. Я не верил в его болезнь. Только стали мы спускаться по лестнице, вдруг слышим Женькин голос: — Ребята, погодите! Куда вы? Обернулись - Женька на площадке стоит. В пижаме, а рожа вся замотана в полотенце. — Я у матери ключ взял, — объяснил Женька и захлопал белёсыми ресницами. — Не трави, — сказал я, — никто и не проходил по лестнице. — У матери в шинели ключ был. Выпал. Понял? — затараторил Женька и покосился на мою красную повязку командира отделения. — Вы заходите. Чего тут стоять? — Мы к заразному не пойдём, — сказала Люська, — а то в другие квартиры заразу занесём. — Я вот тебе дам! — цыкнул Женька. — Ты сама, наверно, заразная. — А ты же говорил, — вмешался Коля и посмотрел на меня. Я понял: командир фронтового отделения должен принять справедливое решение. «Сначала надо самому с ним потолковать, решил я. — Батя у него командир и вообще...» Если бы я был просто боец, тогда ясное дело, как с Женькой говорить. А вот командиру... Командир пример должен всем показывать и нг драться... — Ребята, — сказал я, — вы давайте обстановку у себя проверьте. Список фронтовиков сделайте, а я с Орловым беседу проведу. — Есть, командир! — сказал Кода и честь отдал. Ему нравилось честь отдавать. И мне тоже нравилось. А вот Люська прямо дугу из руки делала — один позор. Пока мы договаривались о работе, Женька смылся. «Ясно, — подумал я, — теперь его никакими силами пе вытянешь». Для очистки совести я всё же дёрнул дверь. Она открылась. Что это Женька задумал? Я с опаской вошёл в коридор. Нет, ничего на меня не падало. Я открыл дверь комнаты. — Женька! Ни звука в стает. Я прошёл в другую комнату, в гостиную. На полу, весь скрючившись, лежал Женька и дергался. — Женька! — позвал я. — У-у, — застонал Женька. — Ты чего? — Припадок у меня, понял? — пробормотал Женька и затрясся весь. Я даже напугался. — Погоди немного. Я врача вызову. Только по звоню. Телефон стоял совсем рядом, на письменном столе. Я схватил трубку и стал набирать «03> — «Скорую помощь». Никто не отвечал, и гудков не было домашние телефоны к тому времени поотключали и приёмники у всех отобрали. — Я мигом, до телефона-автомата, — стал я успокаивать Женьку. — У-ух, — сказал Женька и встал на колени. — Сейчас, капельку ещё потерпи. Я мигом. — Не надо, — сказал Женька. — Уже прошло. — У тебя паралич? — спросил я. — У-ух, — вздохнул Женька. — Наверно, паралич. — Да, — сказал я, — в отряд фронтовой тебя никак нельзя. Женька как подскочит с полу. — Можно! — заорал он, как здоровый. — У меня рецепт есть. Понял? И он принёс бумажку со штампом. Там его фамилия была написана и ещё что-то не по-русски. — Понял? — обрадовался Женька. — Меня первого на фронт надо. Уже всё готово. Тут я сразу догадался, что Женька опять хитрит. Вспомнил, как он волосы у меня дёргал, и зло такое во мне поднялось, что кулаки сами сжались. — Опять травишь?! — закричал я и двинулся на Женьку. А он — раз на пол — лежит и ещё кричит: — Лежачего не бьют. Понял? — Трус, — сказал я. — Никто и не собирается руки о тебя марать. Я перевоспитывать тебя буду. Ясно? — Валяй, — согласился Женька — Только без бокса. И в отряд зачисли. Я стиснул зубы — до чего ж нахал! А что поделаешь — командир, перевоспитывать должен. Во всех книжках командиры воспитывают бойцов.Школьные занятия то и дело прерывались воем сирен. - Быстренько в бомбоубежище! — говорила учительница, и мы бежали в подвал. В подвале стояли парты и подвешенные к потолку большие белые лампы. Здесь мы занимались до тех пор, пока по радио не сообщали: «Отбой воздушной тревоги! Отбой воздушной тревоги!» С Женькой творилось что-то непонятное. — Орлов, — сказала однажды Александра Афанасьевна, — объясни, какие глаголы относятся к первому спряжению, и приведи примеры их написания. Женька встал, замахал руками и стал мычать, как немой. Все напугались, даже Александра Афанасьевна. Тут Женька как ни в чём не бывало сказал: — Всё. Уже прошло. — И стал задание отвечать . На уроках он всё чаще закатывал глаза, а когда я спрашивал, что с ним, он только головой мотал. Александра Афанасьевна ходила к Женьке домой, беседовала с его матерью. Я тоже пришёл поговорить с ней. — Даже не знаю, что с ним такое творится. — Женькина мама достала из гимнастерки маленький белый платочек и стала вытирать им слёзы. — К врачу ходила — ничего не обнаружил. Говорит — само пройдёт... А ведь все замечают .. Женькина мама - телеграфистка... Раньше она на обычной почте работала, а теперь в штабе МИВО. Женька счастливчик — у него даже мать почти красноармеец. А вот сам Женька... Уж не рехнулся ли? Я стал незаметно следить за Женькой. На людях он был как ненормальный, а останется один -всё в порядке. Никаких заскоков. По утрам Женька забирался на высоченную иву и с самой макушки спускался вниз по ветвям прогнётся одна ветка, он ухватится руками за ту, которая ниже, потом ещё ниже... и так до самой земли. Потом, озираясь, Женька шёл к поленнице, что между двумя сараями, и доставал из тайника что-то. Читал какие-то бумаги и делал разные упражнения — бросил камни в цель, то правой рукой, то левой. Я выследил Женькин тайник и обобрал его. Я бы, может, и не сделал так, но как вспомнил, что именно здесь, у этой поленницы, Женька выдирал у меня волосы в обмен на выдуманные им секреты, тут уж не удержался... Из тайника я забрал всё, что там было: книжку по борьбе джиу-джитсу, повесть «Записки разведчика», тетрадь с какими-то иероглифами, три бутылки из-под вина, двухкилограммовую гирю, две пачки галет и выточенный из напильника финский нож. Я провёл кончиком ногтя по лезвию. Ого! Ноготь срезало, как бритвой. В бутылки на нитках были опущены маленькие тряпочные мешочки. «Ясно, — подумал я. — Бомбы сооружает». Ещё до войны мы делали такие бомбы из негашёной извести. Нальёшь в бутылку воды немного. Закроешь пробкой, а потом взболтнёшь бутылку и бросишь что есть силы. Взорвётся, как настоящая граната. Женькины припасы я завернул в куртку и отнёс к себе. На следующее утро встал рано-рано, забрался на балкон и сел наблюдать за Женькиным двором. В половине восьмого ушла на работу Женькина мать, а скоро появился и он сам. Приложив руки к груди, Женька быстро добежал до сараев. Вот остановился, осмотрелся. Во дворе было пусто. Женька исчез между сараями. От волнения я закусил губу. Так... Женька выскочил как ошпаренный и стал озираться но сторонам. В руке он держал бумажку. Я-то хорошо знал, что написано на ней печатными буквами всего одно слово «дурак». В тот дань Женька ходил, как туча, и больным не притворялся. — Тайник твой... — сказал я, когда мы подошли к Неве посмотреть, не появились ли военные корабли. Договорить Женька не дал. Он так ударил меня в поддыхало, что искры из глаз посыпались и дышать нечем стало. — Отдашь? - заорал Женька. Я привалился к иве, которая склонилась почти до самой воды. — Вот увидите — в школе всё расскажу, — послышался из-за деревьев голос Шульберта. — М-мы... тренируемся, — с трудом выдавил я. Мне было больно и очень обидно. Я никак не ожидал, что Женька без предупреждения так стукнет. У нас был неписаный закон: если драться, то по-честному, с объявлением войны, с договором, до каких пор и как сражаться — на кулаках, борьба или бой на саблях, a тут... Я немного пришёл в себя и сказал: — Теперь давай стыкаться. До конца. И плевать я хотел на твои боксёрские правила. Ты их сам не знаешь. Я совсем не был уверен., что Женька этих правил не знает, но всё равно готов был драться до последнего. Женька поднял рубаху. Тощее пузо вздрагивало. — На, ударь меня в смачное сплетение. Со всей силы, — сказал он. — А хочешь — по скуле. Куда хочешь. — И он отвернулся. Разве мог я после этого стукнуть? Нет, конечно. Мы помирились. — Думаешь, я просто так дурил? — сказал Женька. — Я тренировался... — Врать? — спросил я. — Я в тыл хочу к фашистам, — сказал Женька. — Психом там прикинуться. А потом набрехать им всё про наших. Чтобы Гитлер и самолёты, и танки не туда послал...

— А пушка? — спросил я.

Женька вздохнул и ничего не ответил.

Мы шли по улице, по черным доскам тротуара. На перекрёстке дорогу перекрывала баррикада из насыпи песка и камня. В узкий проход поочерёдно ныряли машины. По другую сторону баррикады стояли противотанковые «ежи». С забора на нас смотрел красноармеец. «Что ты сделал для фронта?» — было написано под рисунком. Рядом шли слова: «Ленинградец! Грудью защити колыбель Великого Октября! Умрём, но не пустим врага на священные улицы Ленинграда!»

— За пушку, — сказал Женька, — стукни меня. Со всей силы.

Я не стал бить Женьку. Шла война. Женька если и врал, то думал хорошее дело сделать. Хотя ложь — она всегда только вред приносит. Друзьям врать никогда нельзя.

— Ну, пожалуйста, стукни! — снова сказал Женька. Бывают случаи, когда лучше, если побьют, чем жалеть будут или станут осуждать.

На какую-то минуту дорога очистилась от машин. Стало тихо. Издалека чуть доносился гул. Так бывает, когда где-то за бескрайним лесом, далеко-далеко гроза начнётся. Только это был не гром, а артиллерийская дуэль. Где-то на подступах к городу шёл бой.

Все наши ссоры в ту минуту показались мне вдруг маленькими. Такими, что о них и вспоминать не стоит.

— А пушка? — спросил я.

Женька вздохнул и ничего не ответил.

Мы шли по улице, по черным доскам тротуара. На перекрёстке дорогу перекрывала баррикада из насыпи песка и камня. В узкий проход поочерёдно ныряли машины. По другую сторону баррикады стояли противотанковые «ежи». С забора на нас смотрел красноармеец. «Что ты сделал для фронта?» — было написано под рисунком. Рядом шли слова: «Ленинградец! Грудью защити колыбель Великого Октября! Умрём, но не пустим врага на священные улицы Ленинграда!»

— За пушку, — сказал Женька, — стукни меня. Со всей силы.

Я не стал бить Женьку. Шла война. Женька если и врал, то думал хорошее дело сделать. Хотя ложь — она всегда только вред приносит. Друзьям врать никогда нельзя.

— Ну, пожалуйста, стукни! — снова сказал Женька. Бывают случаи, когда лучше, если побьют, чем жалеть будут или станут осуждать.

На какую-то минуту дорога очистилась от машин. Стало тихо. Издалека чуть доносился гул. Так бывает, когда где-то за бескрайним лесом, далеко-далеко гроза начнётся. Только это был не гром, а артиллерийская дуэль. Где-то на подступах к городу шёл бой.

Все наши ссоры в ту минуту показались мне вдруг маленькими. Такими, что о них и вспоминать не стоит.

МЫ - ШЕФЫ