Амурские сказки [Дмитрий Дмитриевич Нагишкин] (fb2) читать онлайн

[Настройки текста] [Cбросить фильтры]

[Оглавление]

Дмитрий Дмитриевич Нагишкин Амурские сказки

Храбрый Азмун

Смелому никакая беда не помеха. Смелый сквозь огонь и воду пройдет — только крепче станет. О смелом да храбром долго люди помнят. Отец сыну о смелом да храбром сказки сказывает.

Давно это было. Тогда нивхи еще каменные наконечники к стрелам делали. Тогда нивхи еще деревянным крючком рыбу ловили. Тогда Амурский лиман Малым морем звали — Ля-ери.

Тогда на самом берегу Амура одна деревня стояла. Жили в ней нивхи — не хорошо и не худо. Много рыбы идет — нивхи веселые, песни поют, сыты по горло. Мало рыбы идет — молчат нивхи, мох курят да потуже пояса на животах затягивают. Одной весной вот что случилось.

Сидят как-то парни и мужчины на берегу, на воду смотрят, трубки курят, сетки чинят. Глядят — по Амуру что-то плывет. Пять-шесть, а может, и весь десяток деревьев. Видно, где-то буревалом деревья повалило, полая вода их друг с другом сплотила и так сбила, что и силой не растащишь. Земли на те деревья навалило. Трава на них выросла. Целый остров — ховы́х — плывет. Видят нивхи — на том ховыхе заструженный шест стоит. В несколько рядов на том шесте стружки вьются, на ветру шумят. Красная тряпочка, на том шесте привязанная, в воздухе полощется.

Говорит старый нивх Плету́н:

— Кто-то плывет на ховыхе. Заструженный шест поставлен — от злого глаза защита. Значит, помощи просит.

Слышат нивхи — плач ребенка доносится. Плачет ребенок, так и заливается. Говорит Плетун:

— Ребенок на ховыхе плывет. Видно, нет у него никого. Злые люди всех его родичей убили, или черная смерть всех унесла. Зря не бросит ребенка мать. На ховых посадила — добрых людей искать послала.

Подплывает ховых. Слышен плач все сильнее.

— Нивху как не помочь! — говорит Плетун.

Кинули парни веревку с деревянным крючком, зацепили ховых, подтянули к берегу. Глядят — лежит ребенок: сам беленький, кругленький, глазки черные, как звездочки блестят, лицо широкое — как полная луна. В руках у ребенка — стрела да весло.

Посмотрел Плетун, говорит — ребенок богатырем будет, коли с колыбели за стрелу да за весло схватился: ни врага, ни работы не боится. Говорит:

— Сыном своим назову. Имя новое дам. Пусть Азму́ном называться будет.

Взяли нивхи Азмуна на руки, к дому Плетуна понесли. Только что такое?.. С каждым шагом ребенок все тяжелей становится!

Говорят старику:

— Эй, Плетун, сын-то твой на руках растет! Гляди!

— На родной земле да на родных руках как не расти! — отвечает Плетун. — Родная земля силу человеку дает.

Видно, правду Плетун сказал, что родная земля силу дает: пока до дома старика дошли, вырос Азмун; до порога его парни донесли, а у порога он с рук на землю сошел, на свои ноги стал, посторонился — старшим дорогу уступил, только тогда в дом вошел.

«Э-э! — думает Плетун, на нового сына глядя. — Мальчик-то хорошие дела делать будет: наперед о людях думает, а потом о себе».

А Азмун названого отца на нары посадил, поклонился ему и говорит:

— Посиди, отец. За долгую жизнь устал ты. Отдохни.

Сетки взял, весло взял. На берег вышел — лодка сама собой в воду соскочила. А Азмун в лодку стал, на корму свое весло бросил — стало весло работать, на середину реки выгребать. Пошла лодка. Азмун сетку бросил в воду. Сетку вынул — много рыбы поймал. Домой пришел — женщинам рыбу отдал. В деревне все в этот день рыбу ели. А Азмун названому отцу говорит:

— Мало рыбы в этом месте, отец.

Отвечает ему Плетун:

— Не пришла рыба. Амур рыбу не дает.

— Попросить надо, отец. Как нивхам без рыбы жить?

Раньше всегда рыбы просили — Амур кормили, чтобы рыбу давал.

Вот поехали Амур кормить.

На многих лодках поехали. Лучшие одежды надели из пестрых тюленей, собачьи дохи черные надели. Плывут, песни хорошие поют. На середину Амура выехали.

Взял Плетун кашу, ю́колу — сушеную рыбу, — сохачьего мяса взял. Все в Амур бросил:

— Простые люди просят тебя — рыбу пошли, много хорошей рыбы пошли, разную рыбу пошли! Вот юколу тебе собачью бросаем — больше у нас нечего есть. Голодаем! Животы к спине прилипли у нас. Помоги нам, а мы тебя не забудем!

Кинул Азмун сетку в воду — много рыбы взял. Радуются нивхи. А Азмун хмурится. «Один раз — это просто удача», — говорит. Кинул сетку второй раз — меньше рыбы взял. Хмурится Азмун. Кинул сетку в третий раз — последнюю рыбу взял. Кто из нивхов потом сетки ни бросал — ничего не поймал. Даже корюшка в сетку нейдет. В четвертый раз кинул свою сетку Азмун — пустую вытащил.

Приуныли нивхи. Трубки закурили. «Помирать теперь будем!» — говорят.

Велел Азмун всю рыбу в один амбар сложить — понемногу всех людей кормить.

Заплакал Плетун, говорит Азмуну:

— Сыном тебя назвал, думал — новую жизнь тебе дам! Рыбы нет — что есть будем? Все помрем с голоду. Уходи, сын мой! Тебе другая дорога. От нас уйди — наше несчастье на нашем пороге оставь!

Стал Азмун думать. Отцовскую трубку закурил. Три амбара дыму накурил. Долго думал. Потом говорит:

— К Морскому Старику — Тайрна́дзу — пойду. Оттого рыбы в Амуре нет, что Хозяин о нивхах забыл.

Испугался Плетун: никто из нивхов к Морскому Хозяину не ходил. Никогда этого не было. Может ли простой человек на морское дно к Тайрнадзу спуститься?

— По силе ли тебе дорога эта? — спрашивает отец.

Ударил Азмун ногой в землю — от своей силы по пояс в землю ушел. Ударил в скалу кулаком — скала трещину дала, из той трещины родник полился. Глаз прищурил — на дальнюю сопку посмотрел, говорит: «У подножия сопки белка сидит, орех в зубах держит, разгрызть не может. Помогу ей!» Взял Азмун лук, стрелу наложил, тетиву натянул, стрелу послал. Полетела стрела, ударила в тот орех, что белка в зубах держала, расколола пополам, белку не задела.

— По силе! — говорит Азмун.

Собрался Азмун в дорогу. В мешочек за пазуху амурской земли положил, нож, лук со стрелами взял, веревку с крючком, костяную пластинку взял — играть, коли в дороге скучно станет.

Обещал отцу в скором времени весть о себе подать. Наказал: той рыбой, что он наловил, всех кормить, пока не вернется.

Вот пошел он.

К берегу моря пошел. До Малого моря дошел. Видит — нерпа на него глаза из воды таращит, с голоду подыхает.

Кричит ей Азмун:

— Эй, соседка, далеко ли до Хозяина идти?

— Какого тебе хозяина надо?

— Тайрнадза, Морского Старика!

— Коли морского — так в море и ищи, — отвечает нерпа.

Пошел Азмун дальше. До Охотского моря дошел, до Пи́ля-ке́ркха — так его тогда называли. Лежит перед ним море — конца-краю морю не видать. Чайки над ним летают, бакланы кричат. Волны одна за другой катятся. Серое небо над морем висит, облаками закрыто. Где тут Хозяина искать? Как к нему дойти?! И спросить некого. Глядит Азмун вокруг… Что делать? Чайкам закричал:

— Эй, соседки, хороша ли добыча? Простые-то люди с голоду помирают!

— Какая там добыча! — чайки говорят. — Сам видишь, еле крыльями машем. Рыбы давно не видим. Скоро конец нашему народу придет. Видно, заснул Морской Старик, про свое дело забыл.

Говорит Азмун:

— Я к нему иду. Да не знаю, соседки, как к нему попасть…

Говорят чайки:

— Далеко в море остров стоит. Из того острова дым идет. Не остров то, а крыша юрты Тайрнадза, из трубы дым идет. Мы там не бывали, наши отцы туда не залетали — от перелетных птиц слыхали! Как попасть туда — не знаем. У косаток спроси.

— Ладно, — говорит Азмун.

Вышел на морской берег Азмун. Долго шел. Устал. Сел среди камней на песке, голову на руки положил, стал думать. Думал, думал — уснул. Вдруг во сне слышит — шумят какие-то люди на берегу. Азмун глаза приоткрыл…

Видит — по берегу молодые парни взапуски бегают, на поясках тянутся, друг через друга прыгают, с саблями кривыми играют. Тут тюлени на берег вышли. Парни тюленей саблями бьют. Как ударят — так тюлень на бок! «Э-э, — думает Азмун, — мне бы такую саблю!» Смотрит Азмун — стоят на берегу лодки худые…

Стали тут парни бороться. Сабли на песок побросали. Задрались между собой — ничего вокруг не видят, кричат, ссорятся. Тут Азмун изловчился, веревку с крючком забросил, одну саблю зацепил, к себе потихоньку подтянул. Тронул пальцем — хороша! Пригодится.

Кончили парни бороться. Все за сабли взялись, а одному не хватает. Заплакал тут парень, говорит:

— Ой-я-ха! Задаст мне теперь Хозяин! Что теперь Старику скажу, как к нему попаду?

«Э-э, — думает Азмун, — парни-то со Стариком знаются! Видно, из морской деревни парни!»

Сам лежит, не шевелится.

Стали парни саблю искать — нету сабли. Тот, кто саблю потерял, в лес побежал — смотреть, не там ли обронил.

Остальные лодки в море столкнули, сели. Только одна осталась на берегу.

Азмун за теми парнями — бежать! Пустую лодку в море столкнул — смотрит, куда парни поедут. А парни в открытое море выгребают. Прыгнул и Азмун в лодку, стал в море выгребать. Вдруг смотрит — что такое? Нет впереди ни лодок, ни парней! Только косатки по морю плывут, волну рассекают, спинные плавники, как сабли, выставили, на плавниках куски тюленьего мяса торчат.

Тут и под Азмуном лодка зашевелилась. Хватился Азмун, огляделся — не на лодке он, а на спине косатки! Догадался тут парень, что не лодки на берегу лежали, а шкуры косаток. Что не парни на берегу с саблями играли, а косатки. И не сабли то, а косаток спинные плавники. «Ну что ж, — думает Азмун, — все к Старику ближе!»

Смелому никакая беда не помеха. Смелый сквозь огонь и воду пройдет — только крепче станет. О смелом да храбром долго люди помнят. Отец сыну о смелом да храбром сказки сказывает.

Давно это было. Тогда нивхи еще каменные наконечники к стрелам делали. Тогда нивхи еще деревянным крючком рыбу ловили. Тогда Амурский лиман Малым морем звали — Ля-ери.

Тогда на самом берегу Амура одна деревня стояла. Жили в ней нивхи — не хорошо и не худо. Много рыбы идет — нивхи веселые, песни поют, сыты по горло. Мало рыбы идет — молчат нивхи, мох курят да потуже пояса на животах затягивают. Одной весной вот что случилось.

Сидят как-то парни и мужчины на берегу, на воду смотрят, трубки курят, сетки чинят. Глядят — по Амуру что-то плывет. Пять-шесть, а может, и весь десяток деревьев. Видно, где-то буревалом деревья повалило, полая вода их друг с другом сплотила и так сбила, что и силой не растащишь. Земли на те деревья навалило. Трава на них выросла. Целый остров — ховы́х — плывет. Видят нивхи — на том ховыхе заструженный шест стоит. В несколько рядов на том шесте стружки вьются, на ветру шумят. Красная тряпочка, на том шесте привязанная, в воздухе полощется.

Говорит старый нивх Плету́н:

— Кто-то плывет на ховыхе. Заструженный шест поставлен — от злого глаза защита. Значит, помощи просит.

Слышат нивхи — плач ребенка доносится. Плачет ребенок, так и заливается. Говорит Плетун:

— Ребенок на ховыхе плывет. Видно, нет у него никого. Злые люди всех его родичей убили, или черная смерть всех унесла. Зря не бросит ребенка мать. На ховых посадила — добрых людей искать послала.

Подплывает ховых. Слышен плач все сильнее.

— Нивху как не помочь! — говорит Плетун.

Кинули парни веревку с деревянным крючком, зацепили ховых, подтянули к берегу. Глядят — лежит ребенок: сам беленький, кругленький, глазки черные, как звездочки блестят, лицо широкое — как полная луна. В руках у ребенка — стрела да весло.

Посмотрел Плетун, говорит — ребенок богатырем будет, коли с колыбели за стрелу да за весло схватился: ни врага, ни работы не боится. Говорит:

— Сыном своим назову. Имя новое дам. Пусть Азму́ном называться будет.

Взяли нивхи Азмуна на руки, к дому Плетуна понесли. Только что такое?.. С каждым шагом ребенок все тяжелей становится!

Говорят старику:

— Эй, Плетун, сын-то твой на руках растет! Гляди!

— На родной земле да на родных руках как не расти! — отвечает Плетун. — Родная земля силу человеку дает.

Видно, правду Плетун сказал, что родная земля силу дает: пока до дома старика дошли, вырос Азмун; до порога его парни донесли, а у порога он с рук на землю сошел, на свои ноги стал, посторонился — старшим дорогу уступил, только тогда в дом вошел.

«Э-э! — думает Плетун, на нового сына глядя. — Мальчик-то хорошие дела делать будет: наперед о людях думает, а потом о себе».

А Азмун названого отца на нары посадил, поклонился ему и говорит:

— Посиди, отец. За долгую жизнь устал ты. Отдохни.

Сетки взял, весло взял. На берег вышел — лодка сама собой в воду соскочила. А Азмун в лодку стал, на корму свое весло бросил — стало весло работать, на середину реки выгребать. Пошла лодка. Азмун сетку бросил в воду. Сетку вынул — много рыбы поймал. Домой пришел — женщинам рыбу отдал. В деревне все в этот день рыбу ели. А Азмун названому отцу говорит:

— Мало рыбы в этом месте, отец.

Отвечает ему Плетун:

— Не пришла рыба. Амур рыбу не дает.

— Попросить надо, отец. Как нивхам без рыбы жить?

Раньше всегда рыбы просили — Амур кормили, чтобы рыбу давал.

Вот поехали Амур кормить.

На многих лодках поехали. Лучшие одежды надели из пестрых тюленей, собачьи дохи черные надели. Плывут, песни хорошие поют. На середину Амура выехали.

Взял Плетун кашу, ю́колу — сушеную рыбу, — сохачьего мяса взял. Все в Амур бросил:

— Простые люди просят тебя — рыбу пошли, много хорошей рыбы пошли, разную рыбу пошли! Вот юколу тебе собачью бросаем — больше у нас нечего есть. Голодаем! Животы к спине прилипли у нас. Помоги нам, а мы тебя не забудем!

Кинул Азмун сетку в воду — много рыбы взял. Радуются нивхи. А Азмун хмурится. «Один раз — это просто удача», — говорит. Кинул сетку второй раз — меньше рыбы взял. Хмурится Азмун. Кинул сетку в третий раз — последнюю рыбу взял. Кто из нивхов потом сетки ни бросал — ничего не поймал. Даже корюшка в сетку нейдет. В четвертый раз кинул свою сетку Азмун — пустую вытащил.

Приуныли нивхи. Трубки закурили. «Помирать теперь будем!» — говорят.

Велел Азмун всю рыбу в один амбар сложить — понемногу всех людей кормить.

Заплакал Плетун, говорит Азмуну:

— Сыном тебя назвал, думал — новую жизнь тебе дам! Рыбы нет — что есть будем? Все помрем с голоду. Уходи, сын мой! Тебе другая дорога. От нас уйди — наше несчастье на нашем пороге оставь!

Стал Азмун думать. Отцовскую трубку закурил. Три амбара дыму накурил. Долго думал. Потом говорит:

— К Морскому Старику — Тайрна́дзу — пойду. Оттого рыбы в Амуре нет, что Хозяин о нивхах забыл.

Испугался Плетун: никто из нивхов к Морскому Хозяину не ходил. Никогда этого не было. Может ли простой человек на морское дно к Тайрнадзу спуститься?

— По силе ли тебе дорога эта? — спрашивает отец.

Ударил Азмун ногой в землю — от своей силы по пояс в землю ушел. Ударил в скалу кулаком — скала трещину дала, из той трещины родник полился. Глаз прищурил — на дальнюю сопку посмотрел, говорит: «У подножия сопки белка сидит, орех в зубах держит, разгрызть не может. Помогу ей!» Взял Азмун лук, стрелу наложил, тетиву натянул, стрелу послал. Полетела стрела, ударила в тот орех, что белка в зубах держала, расколола пополам, белку не задела.

— По силе! — говорит Азмун.

Собрался Азмун в дорогу. В мешочек за пазуху амурской земли положил, нож, лук со стрелами взял, веревку с крючком, костяную пластинку взял — играть, коли в дороге скучно станет.

Обещал отцу в скором времени весть о себе подать. Наказал: той рыбой, что он наловил, всех кормить, пока не вернется.

Вот пошел он.

К берегу моря пошел. До Малого моря дошел. Видит — нерпа на него глаза из воды таращит, с голоду подыхает.

Кричит ей Азмун:

— Эй, соседка, далеко ли до Хозяина идти?

— Какого тебе хозяина надо?

— Тайрнадза, Морского Старика!

— Коли морского — так в море и ищи, — отвечает нерпа.

Пошел Азмун дальше. До Охотского моря дошел, до Пи́ля-ке́ркха — так его тогда называли. Лежит перед ним море — конца-краю морю не видать. Чайки над ним летают, бакланы кричат. Волны одна за другой катятся. Серое небо над морем висит, облаками закрыто. Где тут Хозяина искать? Как к нему дойти?! И спросить некого. Глядит Азмун вокруг… Что делать? Чайкам закричал:

— Эй, соседки, хороша ли добыча? Простые-то люди с голоду помирают!

— Какая там добыча! — чайки говорят. — Сам видишь, еле крыльями машем. Рыбы давно не видим. Скоро конец нашему народу придет. Видно, заснул Морской Старик, про свое дело забыл.

Говорит Азмун:

— Я к нему иду. Да не знаю, соседки, как к нему попасть…

Говорят чайки:

— Далеко в море остров стоит. Из того острова дым идет. Не остров то, а крыша юрты Тайрнадза, из трубы дым идет. Мы там не бывали, наши отцы туда не залетали — от перелетных птиц слыхали! Как попасть туда — не знаем. У косаток спроси.

— Ладно, — говорит Азмун.

Вышел на морской берег Азмун. Долго шел. Устал. Сел среди камней на песке, голову на руки положил, стал думать. Думал, думал — уснул. Вдруг во сне слышит — шумят какие-то люди на берегу. Азмун глаза приоткрыл…

Видит — по берегу молодые парни взапуски бегают, на поясках тянутся, друг через друга прыгают, с саблями кривыми играют. Тут тюлени на берег вышли. Парни тюленей саблями бьют. Как ударят — так тюлень на бок! «Э-э, — думает Азмун, — мне бы такую саблю!» Смотрит Азмун — стоят на берегу лодки худые…

Стали тут парни бороться. Сабли на песок побросали. Задрались между собой — ничего вокруг не видят, кричат, ссорятся. Тут Азмун изловчился, веревку с крючком забросил, одну саблю зацепил, к себе потихоньку подтянул. Тронул пальцем — хороша! Пригодится.

Кончили парни бороться. Все за сабли взялись, а одному не хватает. Заплакал тут парень, говорит:

— Ой-я-ха! Задаст мне теперь Хозяин! Что теперь Старику скажу, как к нему попаду?

«Э-э, — думает Азмун, — парни-то со Стариком знаются! Видно, из морской деревни парни!»

Сам лежит, не шевелится.

Стали парни саблю искать — нету сабли. Тот, кто саблю потерял, в лес побежал — смотреть, не там ли обронил.

Остальные лодки в море столкнули, сели. Только одна осталась на берегу.

Азмун за теми парнями — бежать! Пустую лодку в море столкнул — смотрит, куда парни поедут. А парни в открытое море выгребают. Прыгнул и Азмун в лодку, стал в море выгребать. Вдруг смотрит — что такое? Нет впереди ни лодок, ни парней! Только косатки по морю плывут, волну рассекают, спинные плавники, как сабли, выставили, на плавниках куски тюленьего мяса торчат.

Тут и под Азмуном лодка зашевелилась. Хватился Азмун, огляделся — не на лодке он, а на спине косатки! Догадался тут парень, что не лодки на берегу лежали, а шкуры косаток. Что не парни на берегу с саблями играли, а косатки. И не сабли то, а косаток спинные плавники. «Ну что ж, — думает Азмун, — все к Старику ближе!»

Долго ли плыл так Азмун — не знаю, не рассказывал. Пока плыл, у него усы отросли.

Вот увидел Азмун, что впереди остров лежит, на крышу шалаша похожий. На вершине острова — дыра, из дыры дымок курится. «Видно, там Старик живет!» — себе Азмун говорит. Тут Азмун стрелу на лук положил, отцу стрелу послал…

К острову косатки подплыли, на берег кинулись, через спину перекатились — парнями стали, тюленье мясо в руках держат.

А та косатка, что под Азмуном была, назад в море повернула. Без своей сабли, видно, домой ходу нет! Свалился Азмун в воду — чуть не утонул.

Увидали парни, что Азмун барахтается в море, кинулись к нему. Выбрался Азмун на берег, парни его рассматривают, хмурятся. Говорят:

— Эй, ты кто такой? Как сюда попал?

— Да вы что — своего не узнали? — говорит Азмун. — Я от вас отстал, пока саблю искал. Вот она, сабля моя!

— Это верно, сабля твоя. А почему ты на себя не похож?

Говорит Азмун:

— Изменился я от страха, что саблю свою потерял. До сих пор в себя прийти не могу. К Старику пойду — пусть мне прежний вид вернет!

— Спит Старик, — говорят парни, — видишь, дымок чуть курится.

В свои юрты парни пошли. Азмуна одного оставили.

Стал Азмун на сопку взбираться. До половины взошел — видит, тут стойбище стоит. Одни девушки в стойбище том. Загородили Азмуну дорогу, не пускают:

— Спит Старик, не велел мешать!.. — Пристают к Азмуну, ластятся: — Не ходи к Тайрнадзу! Оставайся с нами! Жену возьмешь — хорошо жить будешь!

А девушки — красавицы, одна другой краше! Глаза ясные, лицом прекрасные, телом гибкие, руками ловкие. Такие красивые девушки, что подумал Азмун — не худо бы ему и верно из этих девушек жену себе взять.

Зашевелилась тут за пазухой у него амурская земля в мешочке. Вспомнил Азмун, что не за невестой сюда пришел, а вырваться от девушек не может. Догадался он тут — из-за пазухи бусы вынул, на землю бросил.

Кинулись девушки бусы подбирать — тут и увидел Азмун, что не ноги у тех девушек, а ласты. Не девушки то, а тюлени!

Долго ли плыл так Азмун — не знаю, не рассказывал. Пока плыл, у него усы отросли.

Вот увидел Азмун, что впереди остров лежит, на крышу шалаша похожий. На вершине острова — дыра, из дыры дымок курится. «Видно, там Старик живет!» — себе Азмун говорит. Тут Азмун стрелу на лук положил, отцу стрелу послал…

К острову косатки подплыли, на берег кинулись, через спину перекатились — парнями стали, тюленье мясо в руках держат.

А та косатка, что под Азмуном была, назад в море повернула. Без своей сабли, видно, домой ходу нет! Свалился Азмун в воду — чуть не утонул.

Увидали парни, что Азмун барахтается в море, кинулись к нему. Выбрался Азмун на берег, парни его рассматривают, хмурятся. Говорят:

— Эй, ты кто такой? Как сюда попал?

— Да вы что — своего не узнали? — говорит Азмун. — Я от вас отстал, пока саблю искал. Вот она, сабля моя!

— Это верно, сабля твоя. А почему ты на себя не похож?

Говорит Азмун:

— Изменился я от страха, что саблю свою потерял. До сих пор в себя прийти не могу. К Старику пойду — пусть мне прежний вид вернет!

— Спит Старик, — говорят парни, — видишь, дымок чуть курится.

В свои юрты парни пошли. Азмуна одного оставили.

Стал Азмун на сопку взбираться. До половины взошел — видит, тут стойбище стоит. Одни девушки в стойбище том. Загородили Азмуну дорогу, не пускают:

— Спит Старик, не велел мешать!.. — Пристают к Азмуну, ластятся: — Не ходи к Тайрнадзу! Оставайся с нами! Жену возьмешь — хорошо жить будешь!

А девушки — красавицы, одна другой краше! Глаза ясные, лицом прекрасные, телом гибкие, руками ловкие. Такие красивые девушки, что подумал Азмун — не худо бы ему и верно из этих девушек жену себе взять.

Зашевелилась тут за пазухой у него амурская земля в мешочке. Вспомнил Азмун, что не за невестой сюда пришел, а вырваться от девушек не может. Догадался он тут — из-за пазухи бусы вынул, на землю бросил.

Кинулись девушки бусы подбирать — тут и увидел Азмун, что не ноги у тех девушек, а ласты. Не девушки то, а тюлени!

Пока девушки бусы собирали, добрался Азмун до вершины горы. В ту дыру, что на вершине была, свою веревку с крючком бросил. Зацепил крючок за гребень горы и по той веревке вниз полез. На дно спустился — в дом Морского Старика попал.

На пол упал — чуть не расшибся. Огляделся: все в доме как у нивха — нары, очаг, стены, столбы, только все в рыбьей чешуе. Да за окном не небо, а вода.

Плещется за окном вода, зеленые волны за окном ходят, водоросли морские в тех волнах качаются, будто деревья невиданные. Мимо окон рыбы проплывают, да такие, каких ни один нивх в рот не возьмет: зубастые да костлявые, сами смотрят — кого бы сглотнуть!..

Лежит на нарах Старик, спит. Седые волосы по подушке рассыпались. Во рту трубка торчит, почти совсем погасла, едва дымок из нее идет, в трубу тянется. Храпит Тайрнадз, ничего не слышит. Тронул его Азмун рукой — нет, не просыпается Старик, да и только…

Пока девушки бусы собирали, добрался Азмун до вершины горы. В ту дыру, что на вершине была, свою веревку с крючком бросил. Зацепил крючок за гребень горы и по той веревке вниз полез. На дно спустился — в дом Морского Старика попал.

На пол упал — чуть не расшибся. Огляделся: все в доме как у нивха — нары, очаг, стены, столбы, только все в рыбьей чешуе. Да за окном не небо, а вода.

Плещется за окном вода, зеленые волны за окном ходят, водоросли морские в тех волнах качаются, будто деревья невиданные. Мимо окон рыбы проплывают, да такие, каких ни один нивх в рот не возьмет: зубастые да костлявые, сами смотрят — кого бы сглотнуть!..

Лежит на нарах Старик, спит. Седые волосы по подушке рассыпались. Во рту трубка торчит, почти совсем погасла, едва дымок из нее идет, в трубу тянется. Храпит Тайрнадз, ничего не слышит. Тронул его Азмун рукой — нет, не просыпается Старик, да и только…

Вспомнил Азмун про свою костяную пластинку — кунгахкеи́, — из-за пазухи вытащил, зубами зажал, за язычок дергать стал. Загудела, зажужжала, заиграла кунгахкеи: то будто птица щебечет, то словно ручей журчит, то как пчела жужжит…

Тайрнадз никогда такого не слышал. Что такое? Зашевелился, поднялся, глаза протер, сел, под себя ноги поджав. Большой, как скала подводная; лицо доброе, усы, как у сома, висят. На коже чешуя перламутром переливается. Из морских водорослей одежда сшита… Увидел он, что против него маленький парень стоит, как корюшка против осетра, во рту что-то держит да так хорошо играет, что у Тайрнадза сердце запрыгало. Мигом сон с Тайрнадза слетел. Доброе лицо свое он к Азмуну обратил, глаза прищурил, спрашивает:

— Ты какого народа человек?

— Я — Азмун, нивхского народа человек.

— Нивхи на Тро-ми́фе — Сахалине да на Ля-ери живут. Ты зачем так далеко в наши воды-земли зашел?

Рассказал Азмун, какое горе у нивхов стало, поклонился:

— Отец, нивхам помоги — нивхам рыбу пошли! Отец, нивхи с голоду умирают! Вот меня послали помощи просить.

Стыдно стало Тайрнадзу. Покраснел он, говорит:

— Плохо это получилось: лег только отдохнуть да и заснул! Спасибо тебе, что разбудил меня!

Сунул руку Тайрнадз под нары. Глядит Азмун — там большой чан стоит: в том чане горбуша, калуги, осетры, кета, лососи, форели плавают. Видимо-невидимо рыбы!

Рядом с чаном шкура лежит. Ухватил ее Старик, четверть шкуры рыбой наполнил. Дверь открыл, рыбу в море бросил, говорит:

— К нивхам на Тро-миф, на Амур плывите! Быстро плывите, плывите! Хорошо весной ловитесь!

— Отец, — говорит Азмун, — нивхам рыбы не жалей!

Нахмурился Тайрнадз.

Испугался тут Азмун. «Ну, пропал я теперь! — думает. — Рассердил Старика. Плохо будет!» Отца вспомнил, ноги выпрямил, прямо на Тайрнадза смотрит.

Улыбнулся тот:

— Другому бы не простил, что в дела мои мешается, а тебе прощу: вижу, не о себе думаешь, о других. Будь по-твоему!

Бросил Тайрнадз в море еще полшкуры рыбы всякой:

— На Тро-миф, на Амур плывите, плывите. Хорошо осенью ловитесь!

Поклонился ему Азмун:

— Отец! Я бедный — нечем мне отплатить тебе за добро. Вот возьми кунгахкеи в подарок.

Дал он Тайрнадзу пластинку свою; как играть на ней, показал.

А у старого давно руки чешутся, хочется ее взять, глаз от нее отвести не может! Больно понравилась игрушка.

Обрадовался Тайрнадз, в рот пластинку взял, зубами зажал, за язычок стал дергать…

Загудела, зажужжала кунгахкеи: то будто ветер морской, то словно прибой, то как шум деревьев, то будто птичка на заре, то как суслик свистит. Играет Тайрнадз, совсем развеселился. По дому пошел, приплясывать стал. Зашатался дом, за окнами волны взбесились, водоросли морские рвутся — буря в море поднялась.

Видит Азмун, что не до него теперь Тайрнадзу. К трубе подошел, за веревку свою взялся, наверх полез. Пока лез, все руки себе в кровь изодрал: пока гостил у Старика, веревка ракушками морскими обросла.

Вылез, огляделся.

Тюлень-девушки все еще бусы ищут, ссорятся, делят — и про дома свои забыли, двери в те дома мхом заросли!

На нижнюю деревню Азмун посмотрел — пустая стоит, а далеко в море плавники косаток видны: гонят косатки рыбу к берегам Пиля-керкха, к берегам Ля-ери, на Амур рыбу гонят!

Как теперь домой попасть?

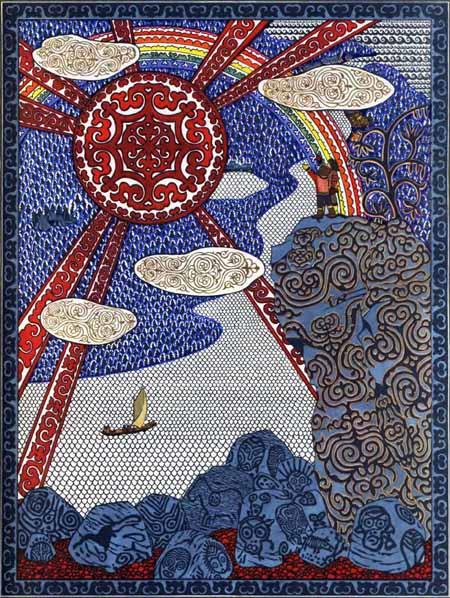

Видит Азмун — радуга висит. Одним концом на остров, другим — на Большую землю опирается.

А в море волны бушуют — пляшет Тайрнадз в своей юрте. Белые барашки по морю ходят.

Полез Азмун на радугу. Едва вскарабкался. Весь перепачкался: лицо зеленое, руки желтые, живот красный, ноги голубые. Кое-как влез, по радуге на Большую землю побежал. Бежит, проваливается, чуть не падает. Вниз взглянул, видит — от рыбы черно в море стало. Будет рыба у нивхов!

Кончилась радуга.

Спрыгнул Азмун на землю. Глядит — на берегу морском, возле лодки, тот парень-косатка сидит, чью саблю Азмун утащил. Узнал его Азмун, саблю отдал. Схватил парень саблю.

— Спасибо! — говорит. — Я уж думал, век мне дома не видать… Твоего добра не забуду: к самому Амуру рыбу подгонять буду. Зла на тебя не храню: знаю теперь — не для себя ты старался, для людей.

Через спину перекатился — косаткой стал, свою саблю — спинной плавник — вверх поднял и поплыл в море.

Пошел Азмун к Пиля-керкху, к Большому морю вышел. Чаек, бакланов встретил. Кричат те парню:

— Эй, сосед! У Старика был ли?

— Был! — кричит им Азмун. — Не на меня — на море смотрите!

А рыба по морю идет, вода пенится. Кинулись чайки, стали рыбу ловить, на глазах жиреть стали.

А Азмун дальше идет. Ля-ери прошел, к Амуру подходит. Видит — нерпа совсем издыхает. Спрашивает нерпа парня:

— У Старика был ли?

— Был! — говорит Азмун. — Не на меня — на Ля-ери смотри!

А рыба вверх по лиману идет, вода от рыбы пенится. Бросилась нерпа рыбу ловить. Стала рыбу есть — на глазах жиреет…

А Азмун дальше пошел. К родной деревне подошел. Нивхи едва живые на берегу сидят, мох весь искурили, рыбу всю приели.

Выходит Плетун на порог дома, сына встречает, в обе щеки целует.

— У Старика, сын мой, был ли? — спрашивает.

— Не на меня, а на Амур, отец, смотри! — отвечает Азмун.

А на Амуре вода кипит — столько рыбы привалило. Кинул Азмун свое копье в косяк. Стало копье торчком, вместе с рыбой идет. Говорит Азмун:

— Хватит ли рыбы, отец мой названый?

— Хватит!

Стали нивхи жить хорошо. Весной и осенью рыба идет!

Про многих людей с тех пор забыли… А про Азмуна и его кунгахкеи помнят до сих пор.

Как разволнуется море, заплещутся волны в прибрежные скалы, седые гребешки на волнах зашумят — в свисте ветра морского то крик птицы слышится, то суслика свист, то деревьев шум… Это Морской Старик, чтобы не заснуть, на кунгахкеи играет, в подводном доме своем пляшет.

Вспомнил Азмун про свою костяную пластинку — кунгахкеи́, — из-за пазухи вытащил, зубами зажал, за язычок дергать стал. Загудела, зажужжала, заиграла кунгахкеи: то будто птица щебечет, то словно ручей журчит, то как пчела жужжит…

Тайрнадз никогда такого не слышал. Что такое? Зашевелился, поднялся, глаза протер, сел, под себя ноги поджав. Большой, как скала подводная; лицо доброе, усы, как у сома, висят. На коже чешуя перламутром переливается. Из морских водорослей одежда сшита… Увидел он, что против него маленький парень стоит, как корюшка против осетра, во рту что-то держит да так хорошо играет, что у Тайрнадза сердце запрыгало. Мигом сон с Тайрнадза слетел. Доброе лицо свое он к Азмуну обратил, глаза прищурил, спрашивает:

— Ты какого народа человек?

— Я — Азмун, нивхского народа человек.

— Нивхи на Тро-ми́фе — Сахалине да на Ля-ери живут. Ты зачем так далеко в наши воды-земли зашел?

Рассказал Азмун, какое горе у нивхов стало, поклонился:

— Отец, нивхам помоги — нивхам рыбу пошли! Отец, нивхи с голоду умирают! Вот меня послали помощи просить.

Стыдно стало Тайрнадзу. Покраснел он, говорит:

— Плохо это получилось: лег только отдохнуть да и заснул! Спасибо тебе, что разбудил меня!

Сунул руку Тайрнадз под нары. Глядит Азмун — там большой чан стоит: в том чане горбуша, калуги, осетры, кета, лососи, форели плавают. Видимо-невидимо рыбы!

Рядом с чаном шкура лежит. Ухватил ее Старик, четверть шкуры рыбой наполнил. Дверь открыл, рыбу в море бросил, говорит:

— К нивхам на Тро-миф, на Амур плывите! Быстро плывите, плывите! Хорошо весной ловитесь!

— Отец, — говорит Азмун, — нивхам рыбы не жалей!

Нахмурился Тайрнадз.

Испугался тут Азмун. «Ну, пропал я теперь! — думает. — Рассердил Старика. Плохо будет!» Отца вспомнил, ноги выпрямил, прямо на Тайрнадза смотрит.

Улыбнулся тот:

— Другому бы не простил, что в дела мои мешается, а тебе прощу: вижу, не о себе думаешь, о других. Будь по-твоему!

Бросил Тайрнадз в море еще полшкуры рыбы всякой:

— На Тро-миф, на Амур плывите, плывите. Хорошо осенью ловитесь!

Поклонился ему Азмун:

— Отец! Я бедный — нечем мне отплатить тебе за добро. Вот возьми кунгахкеи в подарок.

Дал он Тайрнадзу пластинку свою; как играть на ней, показал.

А у старого давно руки чешутся, хочется ее взять, глаз от нее отвести не может! Больно понравилась игрушка.

Обрадовался Тайрнадз, в рот пластинку взял, зубами зажал, за язычок стал дергать…

Загудела, зажужжала кунгахкеи: то будто ветер морской, то словно прибой, то как шум деревьев, то будто птичка на заре, то как суслик свистит. Играет Тайрнадз, совсем развеселился. По дому пошел, приплясывать стал. Зашатался дом, за окнами волны взбесились, водоросли морские рвутся — буря в море поднялась.

Видит Азмун, что не до него теперь Тайрнадзу. К трубе подошел, за веревку свою взялся, наверх полез. Пока лез, все руки себе в кровь изодрал: пока гостил у Старика, веревка ракушками морскими обросла.

Вылез, огляделся.

Тюлень-девушки все еще бусы ищут, ссорятся, делят — и про дома свои забыли, двери в те дома мхом заросли!

На нижнюю деревню Азмун посмотрел — пустая стоит, а далеко в море плавники косаток видны: гонят косатки рыбу к берегам Пиля-керкха, к берегам Ля-ери, на Амур рыбу гонят!

Как теперь домой попасть?

Видит Азмун — радуга висит. Одним концом на остров, другим — на Большую землю опирается.

А в море волны бушуют — пляшет Тайрнадз в своей юрте. Белые барашки по морю ходят.

Полез Азмун на радугу. Едва вскарабкался. Весь перепачкался: лицо зеленое, руки желтые, живот красный, ноги голубые. Кое-как влез, по радуге на Большую землю побежал. Бежит, проваливается, чуть не падает. Вниз взглянул, видит — от рыбы черно в море стало. Будет рыба у нивхов!

Кончилась радуга.

Спрыгнул Азмун на землю. Глядит — на берегу морском, возле лодки, тот парень-косатка сидит, чью саблю Азмун утащил. Узнал его Азмун, саблю отдал. Схватил парень саблю.

— Спасибо! — говорит. — Я уж думал, век мне дома не видать… Твоего добра не забуду: к самому Амуру рыбу подгонять буду. Зла на тебя не храню: знаю теперь — не для себя ты старался, для людей.

Через спину перекатился — косаткой стал, свою саблю — спинной плавник — вверх поднял и поплыл в море.

Пошел Азмун к Пиля-керкху, к Большому морю вышел. Чаек, бакланов встретил. Кричат те парню:

— Эй, сосед! У Старика был ли?

— Был! — кричит им Азмун. — Не на меня — на море смотрите!

А рыба по морю идет, вода пенится. Кинулись чайки, стали рыбу ловить, на глазах жиреть стали.

А Азмун дальше идет. Ля-ери прошел, к Амуру подходит. Видит — нерпа совсем издыхает. Спрашивает нерпа парня:

— У Старика был ли?

— Был! — говорит Азмун. — Не на меня — на Ля-ери смотри!

А рыба вверх по лиману идет, вода от рыбы пенится. Бросилась нерпа рыбу ловить. Стала рыбу есть — на глазах жиреет…

А Азмун дальше пошел. К родной деревне подошел. Нивхи едва живые на берегу сидят, мох весь искурили, рыбу всю приели.

Выходит Плетун на порог дома, сына встречает, в обе щеки целует.

— У Старика, сын мой, был ли? — спрашивает.

— Не на меня, а на Амур, отец, смотри! — отвечает Азмун.

А на Амуре вода кипит — столько рыбы привалило. Кинул Азмун свое копье в косяк. Стало копье торчком, вместе с рыбой идет. Говорит Азмун:

— Хватит ли рыбы, отец мой названый?

— Хватит!

Стали нивхи жить хорошо. Весной и осенью рыба идет!

Про многих людей с тех пор забыли… А про Азмуна и его кунгахкеи помнят до сих пор.

Как разволнуется море, заплещутся волны в прибрежные скалы, седые гребешки на волнах зашумят — в свисте ветра морского то крик птицы слышится, то суслика свист, то деревьев шум… Это Морской Старик, чтобы не заснуть, на кунгахкеи играет, в подводном доме своем пляшет.

Как медведь и бурундук дружить перестали

Когда Хинганские горы еще маленькие были, когда можно было выстрелить из лука и услышать, как стрела по ту сторону Хингана упадет, — вот тогда медведь и бурундук дружили.

Жили они вместе в одной берлоге. Вместе на охоту ходили. Делили все пополам: что медведь добудет, то бурундук ест; что бурундук добудет, то медведь ест. Так дружили они очень долго. Да известно — завистникам чужая дружба всегда глаза колет. Пока друзей не поссорят, не успокоятся…

Вот вышел как-то бурундук из берлоги, захотелось ему орехов пощелкать. Повстречалась ему лиса. Рыжим хвостом завертела, поздоровалась, спрашивает:

— Как поживаешь, сосед?

Рассказал ей все бурундук.

Выслушала его лиса, и завидно ей стало, что два зверя вместе живут и не ссорятся. А сама она ни с кем не дружила, потому что всегда хитрила да всех обмануть норовила.

Притворилась лиса, что жалеет бурундука, лапки на животе сложила, слезу пустила: известно, что обманщику заплакать ничего не стоит. Говорит:

— Бедный ты, бедный! Жалко мне тебя!

Испугался бурундук:

— Почему ты жалеешь меня, соседка?

— Глупый ты! — отвечает лиса. — Медведь тебя обижает, а ты и не догадываешься об этом.

— Как так — обижает? — спрашивает бурундук.

— А вот так. Когда медведь добычу берет, кто первый ее зубами рвет?

— Брат-медведь, — отвечает бурундук.

— Вот видишь, самый сладкий кусок ему и достается! Ты, поди, уж давно хорошего куска не видал, все медвежьими объедками питаешься! Оттого и ростом ты маленький.

Завиляла лиса хвостом, слезы утерла, покачала головой.

— Ну, прощай, — говорит она напоследок. — Вижу, нравится тебе такая жизнь. Только я на твоем месте первая бы в добычу зубы запускала!

И побежала лиса, будто по делу. Бежит, хвостом следы заметает.

Посмотрел ей вслед бурундук, задумался: «А ведь соседка-то, пожалуй, правильно рассудила!»

Так бурундук задумался, что и про орехи забыл. «Вот, — думает, — медведь-то какой обманщик оказался! А я ему верил, за старшего брата считал».

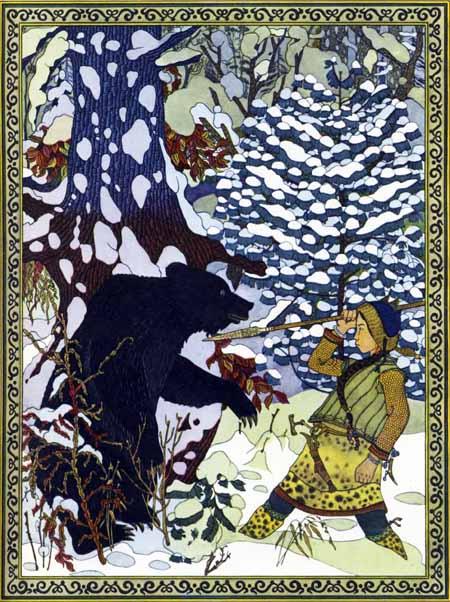

…Вот пошли медведь и бурундук на охоту.

Зашли по пути в малинник. Сгреб медведь в лапы куст малины, присосался сам и брата приглашает. А тот смотрит — лиса-то правду сказала!

Поймал медведь еврашку — суслика, — зовет бурундука. А тот глядит — медведь-то первым в еврашку когти вонзил! Выходит, правду лиса говорила!

Пошли братья мимо пчелиного дубка. Медведь тот дубок своротил, лапой придержал, нос в улей всунул, ноздри раздул, губами зашлепал. Брата зовет — мед испробовать. А тот видит: опять медведь первый пробует, — значит, опять лиса права!

Рассердился тут бурундук. «Ну, — думает, — проучу я тебя!»

Пошли они на охоту в другой раз.

Сел бурундук брату на загривок — ему за медведем на своих маленьких лапках не поспеть.

Когда Хинганские горы еще маленькие были, когда можно было выстрелить из лука и услышать, как стрела по ту сторону Хингана упадет, — вот тогда медведь и бурундук дружили.

Жили они вместе в одной берлоге. Вместе на охоту ходили. Делили все пополам: что медведь добудет, то бурундук ест; что бурундук добудет, то медведь ест. Так дружили они очень долго. Да известно — завистникам чужая дружба всегда глаза колет. Пока друзей не поссорят, не успокоятся…

Вот вышел как-то бурундук из берлоги, захотелось ему орехов пощелкать. Повстречалась ему лиса. Рыжим хвостом завертела, поздоровалась, спрашивает:

— Как поживаешь, сосед?

Рассказал ей все бурундук.

Выслушала его лиса, и завидно ей стало, что два зверя вместе живут и не ссорятся. А сама она ни с кем не дружила, потому что всегда хитрила да всех обмануть норовила.

Притворилась лиса, что жалеет бурундука, лапки на животе сложила, слезу пустила: известно, что обманщику заплакать ничего не стоит. Говорит:

— Бедный ты, бедный! Жалко мне тебя!

Испугался бурундук:

— Почему ты жалеешь меня, соседка?

— Глупый ты! — отвечает лиса. — Медведь тебя обижает, а ты и не догадываешься об этом.

— Как так — обижает? — спрашивает бурундук.

— А вот так. Когда медведь добычу берет, кто первый ее зубами рвет?

— Брат-медведь, — отвечает бурундук.

— Вот видишь, самый сладкий кусок ему и достается! Ты, поди, уж давно хорошего куска не видал, все медвежьими объедками питаешься! Оттого и ростом ты маленький.

Завиляла лиса хвостом, слезы утерла, покачала головой.

— Ну, прощай, — говорит она напоследок. — Вижу, нравится тебе такая жизнь. Только я на твоем месте первая бы в добычу зубы запускала!

И побежала лиса, будто по делу. Бежит, хвостом следы заметает.

Посмотрел ей вслед бурундук, задумался: «А ведь соседка-то, пожалуй, правильно рассудила!»

Так бурундук задумался, что и про орехи забыл. «Вот, — думает, — медведь-то какой обманщик оказался! А я ему верил, за старшего брата считал».

…Вот пошли медведь и бурундук на охоту.

Зашли по пути в малинник. Сгреб медведь в лапы куст малины, присосался сам и брата приглашает. А тот смотрит — лиса-то правду сказала!

Поймал медведь еврашку — суслика, — зовет бурундука. А тот глядит — медведь-то первым в еврашку когти вонзил! Выходит, правду лиса говорила!

Пошли братья мимо пчелиного дубка. Медведь тот дубок своротил, лапой придержал, нос в улей всунул, ноздри раздул, губами зашлепал. Брата зовет — мед испробовать. А тот видит: опять медведь первый пробует, — значит, опять лиса права!

Рассердился тут бурундук. «Ну, — думает, — проучу я тебя!»

Пошли они на охоту в другой раз.

Сел бурундук брату на загривок — ему за медведем на своих маленьких лапках не поспеть.

Учуял медведь добычу — косулю словил. Только хотел он ее зубами схватить, а тут бурундук как прыгнет у него меж ушей! Это — чтобы прежде брата в добычу зубы вонзить, сладкий кусок себе взять да немножко подрасти. Испугался медведь, выпустил косулю, и ушла она.

Остались оба брата голодными.

Пошли они дальше.

Увидел медведь еврашку, подкрался, а бурундук опять тут как тут! Опять перепугал медведя до полусмерти. Опять охота пропала. Рассердился медведь, а брату ничего не говорит.

Повстречались они с молодым кабаном. В другое время медведь и задираться бы не стал, а тут от голодухи у него живот к ребрам прилип. Озлился медведь и попер на кабана! Заревел так, что попятился кабан от медведя. Пятился, пятился, уткнулся хвостом в дерево — дальше некуда. Тут на него медведь и насел. Пасть раскрыл, зубами щелкает — вот сейчас целиком сглотнет!

Только приступил медведь к кабану, а бурундук опять с его загривка меж ушей — на кабана прыг! Хочет первым кабана попробовать. Тут медведь совсем разозлился. Как хватит бурундука лапой по спине, так все пять когтей и вонзил ему в спину, чтобы под лапу не попадался.

Рванулся бурундук — всю шкуру себе от головы до хвоста распорол. Взвыл от боли. Прыгнул на дерево, да на другое, да на третье… Как пошел с ветки на ветку перепрыгивать, только его медведь и видел!

Позвал медведь брата, когда кабана заломал:

— Эй, брат! Иди свеженину есть!

Нет бурундука, будто и не было никогда.

Пошел медведь домой. Ждал, ждал брата, да так и не дождался.

Убежал бурундук. На деревьях долго жил, пока раны на спине не зажили. Ну, раны-то зажили, а пять черных полос от когтей медведя на всю жизнь у него остались.

Теперь бурундук к медведю и не подходит и мяса не ест. А случится ему от медведя неподалеку оказаться, он со злости в медведя кедровыми шишками кидает. А как медведь голову поднимет, бурундук бежать — только его и видели!

Учуял медведь добычу — косулю словил. Только хотел он ее зубами схватить, а тут бурундук как прыгнет у него меж ушей! Это — чтобы прежде брата в добычу зубы вонзить, сладкий кусок себе взять да немножко подрасти. Испугался медведь, выпустил косулю, и ушла она.

Остались оба брата голодными.

Пошли они дальше.

Увидел медведь еврашку, подкрался, а бурундук опять тут как тут! Опять перепугал медведя до полусмерти. Опять охота пропала. Рассердился медведь, а брату ничего не говорит.

Повстречались они с молодым кабаном. В другое время медведь и задираться бы не стал, а тут от голодухи у него живот к ребрам прилип. Озлился медведь и попер на кабана! Заревел так, что попятился кабан от медведя. Пятился, пятился, уткнулся хвостом в дерево — дальше некуда. Тут на него медведь и насел. Пасть раскрыл, зубами щелкает — вот сейчас целиком сглотнет!

Только приступил медведь к кабану, а бурундук опять с его загривка меж ушей — на кабана прыг! Хочет первым кабана попробовать. Тут медведь совсем разозлился. Как хватит бурундука лапой по спине, так все пять когтей и вонзил ему в спину, чтобы под лапу не попадался.

Рванулся бурундук — всю шкуру себе от головы до хвоста распорол. Взвыл от боли. Прыгнул на дерево, да на другое, да на третье… Как пошел с ветки на ветку перепрыгивать, только его медведь и видел!

Позвал медведь брата, когда кабана заломал:

— Эй, брат! Иди свеженину есть!

Нет бурундука, будто и не было никогда.

Пошел медведь домой. Ждал, ждал брата, да так и не дождался.

Убежал бурундук. На деревьях долго жил, пока раны на спине не зажили. Ну, раны-то зажили, а пять черных полос от когтей медведя на всю жизнь у него остались.

Теперь бурундук к медведю и не подходит и мяса не ест. А случится ему от медведя неподалеку оказаться, он со злости в медведя кедровыми шишками кидает. А как медведь голову поднимет, бурундук бежать — только его и видели!

Большая беда

У стариков — жизнь позади. Старики много знают — хороший совет всегда дать могут. Только и молодой хорошее слово сказать может: силы у него больше, глаз лучше, руки тверже, вся жизнь впереди — он вперед смотрит.

Давно удэ в теплых краях жили, на равнине, на берегу моря. Много их было, как деревьев в лесу. Тихо жили, ни с кем не воевали. Зверя били, рыбу ловили, закон соблюдали, детей растили. Давно это было.

Тогда в одном стойбище хозяином был старый шаман Кандига́. Как заболеет кто-нибудь, вытащит Кандига свой бубен, на котором Агды́ — гром — нарисован, костер разведет, бубен на костре подогреет и начнет шаманить. Вокруг костра ходит, пляшет, разные слова говорит, поет, в бубен бьет, будто гром гремит. В бубен бьет Кандига, говорит — злых чертей пугает… Шум такой поднимет, что потом эхо два дня откликается. Иной больной и выздоровеет, глядишь. А если умрет… и тогда шаман свое дело сделает: на серой птице с красным клювом душу покойника в подземное царство — Буни́ — увезет. Ту птицу, правда, никто не видал, да как шаману не верить!

Боялись шамана сородичи, слушались его. Что захочет шаман взять — отдают. Что скажет шаман — сделают. Как шаману не дать! Не дашь — он злых чертей на стойбище напустит, всем худо будет… Говорили про Кандигу, что он очень большой шаман. Черти шамана любили — все у Кандиги было, даже тогда, когда все другие удэ голодали, свои унты с голоду жевали.

И жил в том стойбище молодой парень Димдига́. Охотник хороший: одной стрелой двух гусей убивал. Парень как парень — не хуже других, а лучше. Смотрел этот парень на Кандигу — одного в толк не мог взять: почему это так получается? Двух уток он убьет, одну — себе, другую — Кандиге отдать надо; двух соболей забьет, одного — себе, другого — опять Кандиге. Кандига на охоту не ходит, в болоте не мокнет, на солнце не сохнет, на морозе не мерзнет, а добычи столько же получает, сколько и Димдига. Отчего это?

На совете мужчин Кандига говорит, разделив добычу:

— Хорошо сделали мы, все довольны…

Говорит Димдига:

— Хозяин! Я недоволен… Почему так? Ты в юрте сидишь, ног не бьешь. Тебе все мужчины половину отдают. Почему у меня — охотника — меньше добра, чем у тебя?

— Глупый ты! — говорит Кандига. — Счастье мне духи приносят! Почему? С ними поговори… Вот сейчас всех чертей своих сюда позову!

Рогатую шапку надевает, пояс с погремушками надевает, за бубен гремящий хватается. Гремит бубен — по всей округе гром идет.

Просят старики:

— Не шамань, молодого не слушай! Он ума на охоте не добыл, только зверя на охоте добыл…

— Ладно, — говорит шаман, — только ради вас его прощаю.

И опять ходит Димдига на охоту. Зверя бьет: одного — себе, одного — Кандиге. А шаман все Димдигу ругает. Что бы ни сказал парень, все шаману впоперек.

…В тот год из дальнего стойбища люди прибежали. Оборванные, голодные люди прибежали. Говорят, плача:

— Страшные люди на нас напали! Множество великое их! Сами — как тигры. На диких зверях ездят.

— Что за звери? — спрашивает на совете Димдига. — Собаки?

— Нет, не собаки.

— Олени?

— Нет, не олени. Нам ли оленей не знать — всю жизнь оленей держали! Четыре ноги у тех зверей, шерсть гладкая, морда на оленью похожа, да не совсем; хвосты у тех зверей длинные, на ногах круглые копыта да на шее тоже длинные волосы. Кричат те звери так, что далеко слышно. У тех, кто крик их услышит, сердце заячье делается. Те люди никого не щадят. Мужчин убивают, женщин с собой уводят, детей малых под копыта своим зверям бросают.

— Плохие люди! — говорит Димдига. — Уходить надо, у нас с ними драться силы не станет.

— То не люди, — говорит Кандига.

— Да мы сами видали: две руки, две ноги, одна голова у тех людей. Не по-нашему говорят. От деревень только пепел оставляют. Где они пройдут — там и трава не растет.

— То не люди, — говорит Кандига, — то злые черти! Это их Димдига накликал… Не бывает таких людей! Шаманить буду — мне дары давайте, тех чертей прогоню!

Люди с дальних стойбищ дальше бегут…

Прибегают из средних стойбищ люди.

— Бегите! — кричат. — Злые люди на нас напали! Против них у нас силы нет. Юрты жгут, людей бьют!

— Уходить надо, — на совете Димдига говорит. — Злые духи юрт не жгут.

— То не люди, — на своем Кандига стоит, — то злые черти! Нет такого черта, чтобы меня испугал. Шаманить буду — всех чертей перепугаю! Несите мне дары.

Люди со средних стойбищ дальше бегут…

Из ближних стойбищ люди прибежали:

— Тех злых людей мунгалами звать! Говорят, они весь мир прошли, никого в живых не оставили! Только и есть живые, что мы с вами!

— Со своих зверей слезают ли мунгалы? — спрашивает на совете Димдига.

— Слезают, когда едят и когда убивают.

— Что едят мунгалы?

— Тех зверей, что с ними запасными идут.

— Это люди, — говорит Димдига. — Надо оружие готовить. Надо уходить с их дороги. Что едят мунгальские звери?

— Траву, — отвечают люди.

— Надо в лес уходить, надо в горы уходить, — говорит Димдига. — Те люди, верно, к лесам да горам непривычны.

— То черти! — говорит Кандига. — Злые духи, их Димдига раздразнил. Несите дары мне! Я все беды отгоню! Мангни́ — идола — сделаю, всех чертей разгоню!

Стал Кандига шаманить день и ночь. Упадет от усталости, вскочит и опять шаманит. Страшного идола сделал — Мангни — и вокруг него кружится.

Мангни на холме стоит. Три роста в нем. Живот у Мангни пустой, чтобы вечно голодный был. Руки у него змеями перевиты, чтобы гибкими в драке были. У того Мангни на ногах ящерицы, чтобы быстро бегал. В груди у него птица вместо сердца. На груди — медный круг начищенный, как солнце сияет, чтобы врагов слепить. В том медном круге все отражается.

Говорит Кандига:

— Подлетят мунгалы на своих зверях, в медном круге себя увидят, подумают, нет здесь никого, кроме них. Уйдут.

— Копьями и стрелами мунгалов надо отгонять! — говорит Димдига.

Жмутся люди к Кандиге. Никто не защитит их больше.

Сделал Кандига еще двух идолов — Мангни на помощь, чтобы бить чертей.

Говорит тут Димдига:

— Эй, люди! Большая беда пришла — не Кандиге-старику ее отогнать. Берите луки, стрелы, копья, в леса уходите, в горы уходите! Тем мунгальским зверям трава нужна. Дойдут мунгалы до лесов, до гор, увидят — зверей нечем кормить, назад повернут!

Шум в стойбище поднялся. Молодые кричат:

— Димдига правду говорит — мужчины должны драться!

Старики вопят:

— Никто против чертей не силен!

А мунгалы уже близко… Уже крик их слышен… Уже пламя видно: жгут мунгалы юрты соплеменников Димдиги.

Шаманит Кандига. Изо рта у него пена брызжет. Бубен, как гром, гремит. Побрякушки на поясе звенят. Шапка рогатая раскачивается. Трясутся от страха старики, на него глядя.

У стариков — жизнь позади. Старики много знают — хороший совет всегда дать могут. Только и молодой хорошее слово сказать может: силы у него больше, глаз лучше, руки тверже, вся жизнь впереди — он вперед смотрит.

Давно удэ в теплых краях жили, на равнине, на берегу моря. Много их было, как деревьев в лесу. Тихо жили, ни с кем не воевали. Зверя били, рыбу ловили, закон соблюдали, детей растили. Давно это было.

Тогда в одном стойбище хозяином был старый шаман Кандига́. Как заболеет кто-нибудь, вытащит Кандига свой бубен, на котором Агды́ — гром — нарисован, костер разведет, бубен на костре подогреет и начнет шаманить. Вокруг костра ходит, пляшет, разные слова говорит, поет, в бубен бьет, будто гром гремит. В бубен бьет Кандига, говорит — злых чертей пугает… Шум такой поднимет, что потом эхо два дня откликается. Иной больной и выздоровеет, глядишь. А если умрет… и тогда шаман свое дело сделает: на серой птице с красным клювом душу покойника в подземное царство — Буни́ — увезет. Ту птицу, правда, никто не видал, да как шаману не верить!

Боялись шамана сородичи, слушались его. Что захочет шаман взять — отдают. Что скажет шаман — сделают. Как шаману не дать! Не дашь — он злых чертей на стойбище напустит, всем худо будет… Говорили про Кандигу, что он очень большой шаман. Черти шамана любили — все у Кандиги было, даже тогда, когда все другие удэ голодали, свои унты с голоду жевали.

И жил в том стойбище молодой парень Димдига́. Охотник хороший: одной стрелой двух гусей убивал. Парень как парень — не хуже других, а лучше. Смотрел этот парень на Кандигу — одного в толк не мог взять: почему это так получается? Двух уток он убьет, одну — себе, другую — Кандиге отдать надо; двух соболей забьет, одного — себе, другого — опять Кандиге. Кандига на охоту не ходит, в болоте не мокнет, на солнце не сохнет, на морозе не мерзнет, а добычи столько же получает, сколько и Димдига. Отчего это?

На совете мужчин Кандига говорит, разделив добычу:

— Хорошо сделали мы, все довольны…

Говорит Димдига:

— Хозяин! Я недоволен… Почему так? Ты в юрте сидишь, ног не бьешь. Тебе все мужчины половину отдают. Почему у меня — охотника — меньше добра, чем у тебя?

— Глупый ты! — говорит Кандига. — Счастье мне духи приносят! Почему? С ними поговори… Вот сейчас всех чертей своих сюда позову!

Рогатую шапку надевает, пояс с погремушками надевает, за бубен гремящий хватается. Гремит бубен — по всей округе гром идет.

Просят старики:

— Не шамань, молодого не слушай! Он ума на охоте не добыл, только зверя на охоте добыл…

— Ладно, — говорит шаман, — только ради вас его прощаю.

И опять ходит Димдига на охоту. Зверя бьет: одного — себе, одного — Кандиге. А шаман все Димдигу ругает. Что бы ни сказал парень, все шаману впоперек.

…В тот год из дальнего стойбища люди прибежали. Оборванные, голодные люди прибежали. Говорят, плача:

— Страшные люди на нас напали! Множество великое их! Сами — как тигры. На диких зверях ездят.

— Что за звери? — спрашивает на совете Димдига. — Собаки?

— Нет, не собаки.

— Олени?

— Нет, не олени. Нам ли оленей не знать — всю жизнь оленей держали! Четыре ноги у тех зверей, шерсть гладкая, морда на оленью похожа, да не совсем; хвосты у тех зверей длинные, на ногах круглые копыта да на шее тоже длинные волосы. Кричат те звери так, что далеко слышно. У тех, кто крик их услышит, сердце заячье делается. Те люди никого не щадят. Мужчин убивают, женщин с собой уводят, детей малых под копыта своим зверям бросают.

— Плохие люди! — говорит Димдига. — Уходить надо, у нас с ними драться силы не станет.

— То не люди, — говорит Кандига.

— Да мы сами видали: две руки, две ноги, одна голова у тех людей. Не по-нашему говорят. От деревень только пепел оставляют. Где они пройдут — там и трава не растет.

— То не люди, — говорит Кандига, — то злые черти! Это их Димдига накликал… Не бывает таких людей! Шаманить буду — мне дары давайте, тех чертей прогоню!

Люди с дальних стойбищ дальше бегут…

Прибегают из средних стойбищ люди.

— Бегите! — кричат. — Злые люди на нас напали! Против них у нас силы нет. Юрты жгут, людей бьют!

— Уходить надо, — на совете Димдига говорит. — Злые духи юрт не жгут.

— То не люди, — на своем Кандига стоит, — то злые черти! Нет такого черта, чтобы меня испугал. Шаманить буду — всех чертей перепугаю! Несите мне дары.

Люди со средних стойбищ дальше бегут…

Из ближних стойбищ люди прибежали:

— Тех злых людей мунгалами звать! Говорят, они весь мир прошли, никого в живых не оставили! Только и есть живые, что мы с вами!

— Со своих зверей слезают ли мунгалы? — спрашивает на совете Димдига.

— Слезают, когда едят и когда убивают.

— Что едят мунгалы?

— Тех зверей, что с ними запасными идут.

— Это люди, — говорит Димдига. — Надо оружие готовить. Надо уходить с их дороги. Что едят мунгальские звери?

— Траву, — отвечают люди.

— Надо в лес уходить, надо в горы уходить, — говорит Димдига. — Те люди, верно, к лесам да горам непривычны.

— То черти! — говорит Кандига. — Злые духи, их Димдига раздразнил. Несите дары мне! Я все беды отгоню! Мангни́ — идола — сделаю, всех чертей разгоню!

Стал Кандига шаманить день и ночь. Упадет от усталости, вскочит и опять шаманит. Страшного идола сделал — Мангни — и вокруг него кружится.

Мангни на холме стоит. Три роста в нем. Живот у Мангни пустой, чтобы вечно голодный был. Руки у него змеями перевиты, чтобы гибкими в драке были. У того Мангни на ногах ящерицы, чтобы быстро бегал. В груди у него птица вместо сердца. На груди — медный круг начищенный, как солнце сияет, чтобы врагов слепить. В том медном круге все отражается.

Говорит Кандига:

— Подлетят мунгалы на своих зверях, в медном круге себя увидят, подумают, нет здесь никого, кроме них. Уйдут.

— Копьями и стрелами мунгалов надо отгонять! — говорит Димдига.

Жмутся люди к Кандиге. Никто не защитит их больше.

Сделал Кандига еще двух идолов — Мангни на помощь, чтобы бить чертей.

Говорит тут Димдига:

— Эй, люди! Большая беда пришла — не Кандиге-старику ее отогнать. Берите луки, стрелы, копья, в леса уходите, в горы уходите! Тем мунгальским зверям трава нужна. Дойдут мунгалы до лесов, до гор, увидят — зверей нечем кормить, назад повернут!

Шум в стойбище поднялся. Молодые кричат:

— Димдига правду говорит — мужчины должны драться!

Старики вопят:

— Никто против чертей не силен!

А мунгалы уже близко… Уже крик их слышен… Уже пламя видно: жгут мунгалы юрты соплеменников Димдиги.

Шаманит Кандига. Изо рта у него пена брызжет. Бубен, как гром, гремит. Побрякушки на поясе звенят. Шапка рогатая раскачивается. Трясутся от страха старики, на него глядя.

Сородичам говорит Димдига:

— Кто со мной пойдет — перейдите ручей! Кому детей своих жалко — перейдите ручей! Кому за оружие взяться не стыдно — перейдите!..

Кто шаману не верил — перешел ручей. Остались с шаманом те, кто чертям верил больше, чем своим рукам.

Ушел Димдига.

А мунгалы словно туча идут. Как песку на берегу морском тех мунгалов! Дрожит земля от топота. Над мунгалами шум стоит, как в половодье: кричат они, гикают, своих зверей погоняют. В руках у них кривые сабли длинные, за плечами — колчаны со стрелами, у седла — топоры боевые. Правду Димдига сказал, что не черти мунгалы, а люди.

Стойбище увидали мунгалы, еще пуще закричали. Целую тучу стрел пустили — солнца не видно стало!

А Димдига со своими уже от леса недалеко.

Увидали мунгалы Димдигу — помчались вслед. Чуть не догнали. Да парень уже в лес вошел. Женщин и детей дальше погнал Димдига. А сам с мужчинами за деревьями спрятался.

Стали в мунгалов стрелы из тугих своих луков пускать. Запели стрелы, полетели. Сквозь черта стрела пройдет, разве может человек черта убить? А мунгалы падают с седел…

От дерева к дереву — глубже в лес уходит Димдига. От дерева к дереву — глубже в лес уходят и те, кто с ним из стойбища ушел.

Долго гнались мунгалы за Димдигой. Только звери их в лесу непривычны. Только зверям тем в лесу тесно. Только зверей тех в лесу кормить нечем. Тех зверей мунгалам пасти негде. Только мох седой вокруг на деревьях висит да папоротники стеной стоят…

Повернули мунгалы обратно.

Послал Димдига людей своих всем соплеменным сказать, как от мунгалов спасаться. Потянулись удэ в леса да в горы. Стали на горах да в лесах жить. Лесными людьми удэ стали. Так их и до сих пор зовут.

…Сколько времени прошло — не знаю. Пошел Димдига на старое стойбище. Посмотреть хотел — помог ли Кандиге Мангни со своими одноногими.

Видит Димдига — мунгалы до моря дошли, назад повернули, в свои степные равнины назад ушли.

Видит Димдига — в старом стойбище Мангни лежит поверженный… В пустом брюхе трава растет, в пустой груди ящерки бегают. Одноногие помощники обугленные лежат — мунгалы из них костер делали.

Видит Димдига — лежит шаман, ноги раскинул, в руках топор держит. Рядом с ним мунгал лежит, топором убитый. Вспомнил, видно, шаман Димдигу, да поздно было. Лежит Кандига. На нем ворон черный сидит. Хорьки да росомахи по стойбищу рыскают.

Обратно Димдига в лес пошел. Родичам сказал: «Лес да камни — нам лучшая защита!»

Стали удэ в лесах жить. На совете молодые стариков слушают. Но и старики от молодых хорошего слова ждут.

Сородичам говорит Димдига:

— Кто со мной пойдет — перейдите ручей! Кому детей своих жалко — перейдите ручей! Кому за оружие взяться не стыдно — перейдите!..

Кто шаману не верил — перешел ручей. Остались с шаманом те, кто чертям верил больше, чем своим рукам.

Ушел Димдига.

А мунгалы словно туча идут. Как песку на берегу морском тех мунгалов! Дрожит земля от топота. Над мунгалами шум стоит, как в половодье: кричат они, гикают, своих зверей погоняют. В руках у них кривые сабли длинные, за плечами — колчаны со стрелами, у седла — топоры боевые. Правду Димдига сказал, что не черти мунгалы, а люди.

Стойбище увидали мунгалы, еще пуще закричали. Целую тучу стрел пустили — солнца не видно стало!

А Димдига со своими уже от леса недалеко.

Увидали мунгалы Димдигу — помчались вслед. Чуть не догнали. Да парень уже в лес вошел. Женщин и детей дальше погнал Димдига. А сам с мужчинами за деревьями спрятался.

Стали в мунгалов стрелы из тугих своих луков пускать. Запели стрелы, полетели. Сквозь черта стрела пройдет, разве может человек черта убить? А мунгалы падают с седел…

От дерева к дереву — глубже в лес уходит Димдига. От дерева к дереву — глубже в лес уходят и те, кто с ним из стойбища ушел.

Долго гнались мунгалы за Димдигой. Только звери их в лесу непривычны. Только зверям тем в лесу тесно. Только зверей тех в лесу кормить нечем. Тех зверей мунгалам пасти негде. Только мох седой вокруг на деревьях висит да папоротники стеной стоят…

Повернули мунгалы обратно.

Послал Димдига людей своих всем соплеменным сказать, как от мунгалов спасаться. Потянулись удэ в леса да в горы. Стали на горах да в лесах жить. Лесными людьми удэ стали. Так их и до сих пор зовут.

…Сколько времени прошло — не знаю. Пошел Димдига на старое стойбище. Посмотреть хотел — помог ли Кандиге Мангни со своими одноногими.

Видит Димдига — мунгалы до моря дошли, назад повернули, в свои степные равнины назад ушли.

Видит Димдига — в старом стойбище Мангни лежит поверженный… В пустом брюхе трава растет, в пустой груди ящерки бегают. Одноногие помощники обугленные лежат — мунгалы из них костер делали.

Видит Димдига — лежит шаман, ноги раскинул, в руках топор держит. Рядом с ним мунгал лежит, топором убитый. Вспомнил, видно, шаман Димдигу, да поздно было. Лежит Кандига. На нем ворон черный сидит. Хорьки да росомахи по стойбищу рыскают.

Обратно Димдига в лес пошел. Родичам сказал: «Лес да камни — нам лучшая защита!»

Стали удэ в лесах жить. На совете молодые стариков слушают. Но и старики от молодых хорошего слова ждут.

Кукушкино богатство

Не бойся к делу руки приложить. Коли рукой не пошевелишь — и счастье мимо пройдет. Только и видел его!..

В одной деревне три брата жили — Халба́, Адунга́ и Покчо́.

Два брата охотничий промысел любили, на охоту ходили. Ловушки для зверя делать умели. Стрелой белке на лету в глаз попадали. А младший брат за старших хоронился. Братья на охоту — соболевать, Покчо — за ними. Братья шалаш сделают, огонь разведут, Таежному Хозяину поклонятся, чтобы удача была, — и в тайгу. А Покчо в шалаше сидит, кашу варит, звезды на небе считает, думает: «Вот бы мне столько соболей!» — да свою долю от добычи братьев ждет. А ему, сидячему, от всей добычи — десятая часть. Оттого беднее всех братьев был Покчо. Только и радости у него, когда братья медведя добудут: на пиру наестся до отвала. Тут Покчо впереди всех был!

Два брата рыбный промысел любили, на реку ходили. Лодки делать умели. Острогой рыбу били. Сети вязали. Одним ударом калугу убивали. Трезубой острогой сразу трех рыб брали. И Покчо тут: на берегу сидит, в костер сучья подбрасывает, листья на деревьях считает, думает: «Вот бы мне рыбы такой улов!» — да свою долю от улова братьев ждет. А его доля — десятая часть. От этого не разбогатеешь… Только и радости у Покчо, когда братья калугу добудут: наестся он до отвала; все едят, и он ест. Тут за Покчо никому не угнаться! Так и жили братья.

Завидует Покчо Халбе с Адунгой. Чем дальше время идет, тем у них добра больше.

А у Покчо последнее невесть куда девается.

Хочет Покчо разбогатеть. Ходит, на землю смотрит — не валяется ли где-нибудь медвежий зуб: говорят, он богатство приносит. Тряпочку на земле увидит Покчо — сейчас ее за пазуху: а вдруг она счастливая окажется, богатство принесет! Лиственницы рассматривает, где та счастливая лиственница, на которой еловые шишки растут.

Пошел однажды Покчо с братьями в тайгу.

Братья — на промысел, Покчо — в шалаш.

Сидит, кашу варит. «Вот, — думает, — кабы мне столько соболей добыть, сколько крупинок в каше, то-то бы я хорошо пожил!»

Вдруг сверху сухая ветка упала. Поднял голову Покчо, видит — на сосне кукушка сидит. Сидит, охорашивается, хвостом сверху вниз помахивает.

— Осенью ягод много будет, — думает вслух Покчо. — Старая примета.

О приметах вспомнил и даже подпрыгнул: говорили старики, что, если кукушку убить, съесть, потом уснуть, а во сне вспотеть, — богатство само в руки пойдет.

Как ни ленив был Покчо, а тут зашевелился. Счастье само в руки дается, как можно упустить! Хвать котелок с кашей — да в кукушку! Облепила горячая каша птицу. Свалилась кукушка на землю. Съел ее Покчо вместе с перьями и потрохами. Потом прилег на бочок, свернулся калачиком и заснул.

Жарко ему стало вскоре.

Глядит Покчо — что за диво: из тайги один за другим соболи идут! Впереди большой, черный как уголь; шерсть на нем так блестит, что глазам больно. Обомлел Покчо-лентяй. Догадался, что из тайги сам Соболиный Хозяин вышел. «Ай да кукушка!» — радуется Покчо.

Идет Соболиный Хозяин — и прямо к Покчо. Дошел до него, вверх прыгнул и исчез. А те соболи, что за Хозяином шли, прямо в руки Покчо лезут. Не растерялся Покчо, схватил большую ложку, давай соболей бить. Только одного по носу стукнет, а тут уже другой наготове стоит. Даже устал Покчо. Справа целую гору зверей накидал. Слышит — спрашивает его сверху Соболиный Хозяин:

— Не хватит ли, Покчо?

— Давай, давай! — орет Покчо.

Не бойся к делу руки приложить. Коли рукой не пошевелишь — и счастье мимо пройдет. Только и видел его!..

В одной деревне три брата жили — Халба́, Адунга́ и Покчо́.

Два брата охотничий промысел любили, на охоту ходили. Ловушки для зверя делать умели. Стрелой белке на лету в глаз попадали. А младший брат за старших хоронился. Братья на охоту — соболевать, Покчо — за ними. Братья шалаш сделают, огонь разведут, Таежному Хозяину поклонятся, чтобы удача была, — и в тайгу. А Покчо в шалаше сидит, кашу варит, звезды на небе считает, думает: «Вот бы мне столько соболей!» — да свою долю от добычи братьев ждет. А ему, сидячему, от всей добычи — десятая часть. Оттого беднее всех братьев был Покчо. Только и радости у него, когда братья медведя добудут: на пиру наестся до отвала. Тут Покчо впереди всех был!

Два брата рыбный промысел любили, на реку ходили. Лодки делать умели. Острогой рыбу били. Сети вязали. Одним ударом калугу убивали. Трезубой острогой сразу трех рыб брали. И Покчо тут: на берегу сидит, в костер сучья подбрасывает, листья на деревьях считает, думает: «Вот бы мне рыбы такой улов!» — да свою долю от улова братьев ждет. А его доля — десятая часть. От этого не разбогатеешь… Только и радости у Покчо, когда братья калугу добудут: наестся он до отвала; все едят, и он ест. Тут за Покчо никому не угнаться! Так и жили братья.

Завидует Покчо Халбе с Адунгой. Чем дальше время идет, тем у них добра больше.

А у Покчо последнее невесть куда девается.

Хочет Покчо разбогатеть. Ходит, на землю смотрит — не валяется ли где-нибудь медвежий зуб: говорят, он богатство приносит. Тряпочку на земле увидит Покчо — сейчас ее за пазуху: а вдруг она счастливая окажется, богатство принесет! Лиственницы рассматривает, где та счастливая лиственница, на которой еловые шишки растут.

Пошел однажды Покчо с братьями в тайгу.

Братья — на промысел, Покчо — в шалаш.

Сидит, кашу варит. «Вот, — думает, — кабы мне столько соболей добыть, сколько крупинок в каше, то-то бы я хорошо пожил!»

Вдруг сверху сухая ветка упала. Поднял голову Покчо, видит — на сосне кукушка сидит. Сидит, охорашивается, хвостом сверху вниз помахивает.

— Осенью ягод много будет, — думает вслух Покчо. — Старая примета.

О приметах вспомнил и даже подпрыгнул: говорили старики, что, если кукушку убить, съесть, потом уснуть, а во сне вспотеть, — богатство само в руки пойдет.

Как ни ленив был Покчо, а тут зашевелился. Счастье само в руки дается, как можно упустить! Хвать котелок с кашей — да в кукушку! Облепила горячая каша птицу. Свалилась кукушка на землю. Съел ее Покчо вместе с перьями и потрохами. Потом прилег на бочок, свернулся калачиком и заснул.

Жарко ему стало вскоре.

Глядит Покчо — что за диво: из тайги один за другим соболи идут! Впереди большой, черный как уголь; шерсть на нем так блестит, что глазам больно. Обомлел Покчо-лентяй. Догадался, что из тайги сам Соболиный Хозяин вышел. «Ай да кукушка!» — радуется Покчо.

Идет Соболиный Хозяин — и прямо к Покчо. Дошел до него, вверх прыгнул и исчез. А те соболи, что за Хозяином шли, прямо в руки Покчо лезут. Не растерялся Покчо, схватил большую ложку, давай соболей бить. Только одного по носу стукнет, а тут уже другой наготове стоит. Даже устал Покчо. Справа целую гору зверей накидал. Слышит — спрашивает его сверху Соболиный Хозяин:

— Не хватит ли, Покчо?

— Давай, давай! — орет Покчо.

Руку переменил, налево кладет. Такую гору навалил, что из-за нее и леса не видно стало.

— Не хватит ли, Покчо? — спрашивает его Соболиный Хозяин опять.

— Давай, давай! — кричит Покчо.

Обеими руками за ложку покрепче ухватился, колотит соболей. И впереди него целая гора выросла.

Выбился Покчо из сил. Спрашивает его Соболиный Хозяин в третий раз:

— Не хватит ли, Покчо? Ты столько соболей набил, с места не сходя, сколько сто охотников за весь промысел не добудут.

Хотел было Покчо крикнуть: «Давай, давай!» — да чуть не задохся под грудой соболей.

— Хватит! — говорит.

Братья из тайги вернулись. Глядят — под соболями и шалаша не видать, только унты Покчо снизу торчат.

Вытащили они брата, на ноги поставили.

Сел Покчо. Трубку закурил, говорит:

— Устал, посижу отдохну. А вы шкурки снимите.

Стали братья шкурки снимать. Долго работали, взмокли даже. Под ними снег протаял, земля отошла, зеленая трава выросла. Над ними пар столбом стоит, радуга в нем играет.

А Покчо поторапливает братьев, покрикивает на них.

Кончили братья работу…

Тут к Покчо одна за другой, откуда ни возьмись, собачьи упряжки катят. Собачки — одна другой лучше: все белые, лапы черные, сбруя сохатиная, с медными пуговками. Шкурки сами собой на нарты погрузились.

Поехали братья в деревню.

На первой нарте Покчо важно сидит.

Подъезжает Покчо с братьями к деревне, а его уже купцы дожидаются.

Принялись купцы торговаться, рядиться; друг с другом из-за соболей дерутся. Очень уж шкурки хороши! Дали купцы Покчо два чувала серебра, халатов — не сосчитаешь сколько, крупы, муки, сластей — целый амбар.

Такой Покчо богатый стал, что все сородичи ему поклонились.

А счастье Покчо все валит и валит, как снег на голову.

Послал Покчо братьев сетки свои посмотреть. Пошли братья, стали сетки тянуть — силы не хватает: такой улов богатый! Всю деревню на помощь созвали. Едва-едва вытащили сетки. А в сетках — в каждой рыба, да не какая-нибудь мелочь несто́ящая, а калуга-рыба! Мяса на целый год всей деревне за один улов добыли. Вот как!

Самым важным человеком в деревне стал Покчо.

Добрый парень Покчо был. Решил на радостях людей угостить. Каши наварил большой-большой чан: вся крупа туда ушла и вся мука. Всех людей созвал Покчо, говорит:

— Ешьте сколько хотите!

Пришли люди, вокруг котла сели.

Говорят старики:

— Надо сначала детей накормить…

— Правильно, — говорит Покчо, — пусть сначала дети малые едят.

Подошел к каше мальчишка малый с маленькой ложкой в руках.

Говорит ему Покчо:

— Возьми большую ложку.

Отвечает ему малыш:

— Ничего, мне много не надо.

Зачерпнул мальчишка своей ложкой кашу из чана — так сразу весь чан и опорожнил.

— Вкусно, да мало, — говорит.

Вытаращил Покчо глаза: как так вышло?

А люди обижаются:

— Что же ты, Покчо? Обещал всех людей накормить а не мог мальчика досыта угостить! Видишь, облизывается — съел бы еще, да нету.

— Ничего, — говорит Покчо, — я еще крупы куплю. Позовите сюда купца.

Побежали люди за купцом.

Развязал Покчо чувал с деньгами. А монеты сами из чувала выскакивают да по той дороге катятся, по которой купцы приезжали. Хочет удержать их Покчо — да куда там! Будто вода между пальцев, текут деньги. Поглядел Покчо, а оба чувала уже пустые лежат…

— Ничего, — говорит Покчо, — людей как можно не угостить! Халаты продам, а людей накормлю!

Пошел он в амбар. Висели там разные халаты. Ватные, шелковые, из рыбьей кожи, из шкуры сохатого, из меха оленя халаты. Шелками шитые, оленьим волосом шитые, золотыми драконами тканные халаты. С медными, серебряными да золотыми пуговками халаты. Потащил Покчо халаты из амбара. Кричит, чтобы скорее другого купца звали.

А люди говорят ему:

— А что ты, Покчо, продавать хочешь?

— Как «что»? — говорит Покчо.

Глядит, а в руках у него березовая кора, дятлом поклеванная. И полны амбары березовой коры.

Кричит Покчо:

— Ничего, я ведь кукушку съел — теперь счастливый! Давайте калугу есть, на целый год наловили!

— Э-э, хватился! — говорят Покчо. — Нету твоей калуги!

— Да где же она? — спрашивает Покчо.

— Кукушка склюнула.

— Как «кукушка склюнула»?

— Да так: подлетела к калуге, на голову села, в глаз клюнула, так вся калуга и пропала! Говорил ты, что кукушку съел, а выходит — она тебя съела…

Ушли люди.

Лег Покчо с горя спать. Это он умел делать! Слышит — кричат ему люди:

— Эй, не спи, Покчо: всю жизнь проспишь!

Стыдно Покчо стало. Жарко ему стало. Проснулся он…

Глядит — в охотничьем шалаше он сидит, а костер разгорелся так, что уже и к нему подбирается, от жара даже унты у Покчо покоробились.

Закурил Покчо. Подумал. Еще раз подумал. Глядит — а около самого шалаша свежий следок соболиный. Видно, соболь прошел, когда Покчо сны видел.

Вскочил ленивый Покчо. Схватил лучок. Стал на лыжи. По соболиному следу побежал.

— Э-э, — говорит, — лучше один соболь, своими руками пойманный, чем все кукушкино богатство!

А ведь правда это, пожалуй!

Руку переменил, налево кладет. Такую гору навалил, что из-за нее и леса не видно стало.

— Не хватит ли, Покчо? — спрашивает его Соболиный Хозяин опять.

— Давай, давай! — кричит Покчо.

Обеими руками за ложку покрепче ухватился, колотит соболей. И впереди него целая гора выросла.

Выбился Покчо из сил. Спрашивает его Соболиный Хозяин в третий раз:

— Не хватит ли, Покчо? Ты столько соболей набил, с места не сходя, сколько сто охотников за весь промысел не добудут.

Хотел было Покчо крикнуть: «Давай, давай!» — да чуть не задохся под грудой соболей.

— Хватит! — говорит.

Братья из тайги вернулись. Глядят — под соболями и шалаша не видать, только унты Покчо снизу торчат.

Вытащили они брата, на ноги поставили.

Сел Покчо. Трубку закурил, говорит:

— Устал, посижу отдохну. А вы шкурки снимите.

Стали братья шкурки снимать. Долго работали, взмокли даже. Под ними снег протаял, земля отошла, зеленая трава выросла. Над ними пар столбом стоит, радуга в нем играет.

А Покчо поторапливает братьев, покрикивает на них.

Кончили братья работу…

Тут к Покчо одна за другой, откуда ни возьмись, собачьи упряжки катят. Собачки — одна другой лучше: все белые, лапы черные, сбруя сохатиная, с медными пуговками. Шкурки сами собой на нарты погрузились.

Поехали братья в деревню.

На первой нарте Покчо важно сидит.

Подъезжает Покчо с братьями к деревне, а его уже купцы дожидаются.

Принялись купцы торговаться, рядиться; друг с другом из-за соболей дерутся. Очень уж шкурки хороши! Дали купцы Покчо два чувала серебра, халатов — не сосчитаешь сколько, крупы, муки, сластей — целый амбар.

Такой Покчо богатый стал, что все сородичи ему поклонились.

А счастье Покчо все валит и валит, как снег на голову.

Послал Покчо братьев сетки свои посмотреть. Пошли братья, стали сетки тянуть — силы не хватает: такой улов богатый! Всю деревню на помощь созвали. Едва-едва вытащили сетки. А в сетках — в каждой рыба, да не какая-нибудь мелочь несто́ящая, а калуга-рыба! Мяса на целый год всей деревне за один улов добыли. Вот как!

Самым важным человеком в деревне стал Покчо.

Добрый парень Покчо был. Решил на радостях людей угостить. Каши наварил большой-большой чан: вся крупа туда ушла и вся мука. Всех людей созвал Покчо, говорит:

— Ешьте сколько хотите!

Пришли люди, вокруг котла сели.

Говорят старики:

— Надо сначала детей накормить…

— Правильно, — говорит Покчо, — пусть сначала дети малые едят.

Подошел к каше мальчишка малый с маленькой ложкой в руках.

Говорит ему Покчо:

— Возьми большую ложку.

Отвечает ему малыш:

— Ничего, мне много не надо.