Колесо времени (Солнце, Луна и древние люди) [Виталий Епифанович Ларичев] (fb2) читать онлайн

[Настройки текста] [Cбросить фильтры]

[Оглавление]

Виталий Ларичев КОЛЕСО ВРЕМЕНИ Солнце, Луна и древние люди

Предисловие

ВОЗ С ПОКЛАЖЕЙ

Предисловие

ВОЗ С ПОКЛАЖЕЙ

Без истории астрономии мы не можем ничего оценить ни в истории человечества, ни в истории Вселенной.Никола Камиль Фламмарион

Если справедливо мнение, что теперь самые парадоксальные открытия ожидаются прежде всего в пограничных среди наук зонах, то почему бы для достижения желанного в археологии не рискнуть выбрать в качестве ее «соседа», допустим, астрономию? На такое с подозрительным оттенком каверзного подвоха соображение может сразу же последовать не лишенное обыденного здравомыслия возражение. Разумеется, межнаучные поиски нетривиальных истин могут оказаться плодотворными и в изысканиях по истории детства человечества. Но, помилуйте, надо же, блуждая в поисках благодатного партнерства, блюсти и разумную в сдержанности меру! Даже в случаях, когда вдруг осеняет самый экстравагантный ученый замысел. Ведь всякий знает, что археология и астрономия — науки не контактные. Поэтому если в шутку вообразить археологию в виде застрявшего (скажем — из-за изрядной перегрузки всевозможными раритетами) воза, то идея «запрячь» в него знатока древностей и астронома в надежде вывезти тяжкий груз на подходящую дорогу будет при беглом взгляде смотреться забавным вариантом известной басни. Тут так и видится: археологи увлеченно устремляются с лопатами наперевес к недрам земным (как водится, для раскрытия тайн седой первобытности), а тем временем те, кого с давних пор с трепетным почтением называли звездочетами, окаменело взирают в сторону прямо противоположную — в бескрайность небесного купола с его загадочно мигающими светилами. Так следует ли ожидать прока от подобного, с позволения сказать, межнаучного содружества, когда соучастники его, увлеченные полярными интересами, вызывающе демонстративно развернулись друг к другу спинами? Какие же перспективы ожидают тех, кто вознамерился впрячься в воз с поклажей из предметов старины? Ясно, что каждый настойчиво потянет в свою сторону, а тем временем увязший по ступицы грузовой экипаж останется в мертвой неподвижности. Такую, кажется, нарочито полемическую затею соединения в тандеме полярных наук можно при желании выставить предприятием совсем уже гибельно безнадежным. Для этого нужно лишь откровенно сознаться, что предложенный прожект не блещет ни новизной, ни оригинальностью. Любителям отмечать знаменательные годовщины следует, пожалуй, поторопиться начать подготовку к торжествам по случаю векового юбилея с того времени, когда выдающийся английский астрофизик и организатор науки сэр Джозеф Норман Лóкьер попытался увязать свои профессиональные интересы астронома с тем, что теперь определяют легкомысленным словом «хобби», — с любительскими занятиями археологией. Что из этого в конечном счете вышло — разговор особый и не лишенный драматизма. А пока, не вдаваясь в подробности, признаемся, что и последующие настойчивые усилия воплотить столь, оказывается, старую идею «запрячь» вместе археолога и астронома свелись пока, увы, к тому, что воз с раритетами остается «и ныне там». Так и эта попытка может оказаться бесплодной. Гласит же мудрая мораль:

Глава I В ШКУРЕ ПРЕДКА

Вероятно, с того самого дня, как в человеке зародилась мысль, его внимание было всецело поглощено созерцанием Неба. Оно поражало его своею красотой, своим величием.Никола Камиль Фламмарион

Вход в пещеру, жилище первобытных охотников, был обращен прямо на восток, и в то ясное весеннее утро один из них мог позволить себе, отрешившись от хозяйственных забот, наблюдать в проем скалы, как из-за горизонта выкатилось дневное светило. Оно при своем появлении стерло с небосклона нежный румянец зари, предвестницы его торжественного восхождения. Солнце из-за утренней дымки не настолько яркое, чтобы не позволить лицезреть себя: светило выглядит огромным, слегка приплюснутым шаром, розовато-красным, как новорожденный младенец. Если бы в течение дня охотник продолжал наблюдение за Солнцем, то он заметил бы, что, чем выше над землей поднимается раскаленный диск, тем более ослепительным становится он. И вот уже на него невозможно стало смотреть. Достигнув ровно в полдень наибольшей высоты на Небе, Солнце оказывалось в той части горизонта, которая определяется теперь как юг, а для предка она была, быть может, просто «стороной правой стены пещеры». Это время наибольшего в тот день проявления мощи светила, расцвета его сил, как у человека пора возрастной зрелости. Вслед за тем Солнце начало медленно сближаться с Землей, но в зоне, прямо противоположной той, куда обращен вход в пещеру. По мере приближения вечера светило заметно умерило свой жар и блеск, затем, затухая, покраснело, опять слегка сплющилось, как бы увеличилось в размере и, наконец, окончательно потеряв силы, сначала припало к земле, а потом скатилось куда-то за край горизонта. Скорбный багрянец холодной вечерней зари раскрасил небосклон, знаменуя завершение дневного путешествия Солнца. Наутро, как мог легко убедиться каждый обитатель пещеры, все в жизни светила — его рождение, зрелость и закатная смерть — повторилось в той же строгой последовательности, что позже как раз и обусловило выделение людьми самой простой единицы времени — суток. Но если предок был не просто любознателен, но и внимателен, а также, что не менее важно, терпелив настолько, чтобы продолжить и далее свои наблюдения за примечательными особенностями странствий Солнца в глубинах Неба, то он вскоре заметил новые обстоятельства жизни дневного светила, не лишенные для него интригующего интереса. Настало утро, когда любопытствующий охотник так и не дождался появления Солнца, поднимающегося из-за края Земли, в проеме входа в пещеру. Оно в то утро не только взошло раньше, но и появилось на небосклоне в непривычном месте. Это, очевидно, поразившее вначале обстоятельство могло для предка означать лишь одно — Солнце, оказывается, не всегда восходит в одном и том же месте горизонта, а день ото дня незаметно для глаза смещаясь при подъеме из-за восточного края Земли, однажды может подняться в Небо там, откуда первые утренние лучи его не смогут попасть внутрь каменного жилища. Элементарное любопытство порождало недоуменный вопрос — где же оно теперь восходит? Для получения нужного ответа предку пришлось на следующее утро подняться пораньше и обязательно выйти из пещеры на прилегающую к ней площадку. Здесь его поджидало, возможно, первое в истории становления астрономии открытие — Солнце восходило теперь по левую руку, в стороне левой стены пещеры, т. е. как раз противоположной той стене скального жилища и стороне горизонта, где светило в полдень достигало наибольшей высоты. Иначе говоря, оно стало восходить в месте горизонта, расположенном ближе, чем ранее, к северу. Более того, вечером того же дня предок имел шанс сделать еще одно открытие — обратившись лицом к заходу, он мог отметить для себя, что Солнце скрылось за горизонтом правее замеченной ранее точки, т. е. ближе все к той же северной стороне. Уловить изменение в полуденной высоте светила на юге было, очевидно, делом отнюдь не легким. Но с течением времени пришла такая пора, когда и для самого равнодушного и ненаблюдательного обитателя пещеры стало ясно, что Солнце не только каждый раз сдвигается с мест своих предшествующих восходов и заходов к северу, но одновременно в полдень поднимается все выше на юге. Пребывание его на небосклоне становится к тому же день от дня продолжительнее, а отсутствие в неведомом мире, где-то за краем Земли, короче. Замеченные предком закономерности в жизни дневного светила производили особо сильное впечатление потому, что сопровождались грандиозными переменами во всей природе. Чем ближе к северу по горизонту восходило Солнце, тем сильнее оно в течение дня прогревало землю, жадно пожирая потерявший морозную свежесть снежный покров и с оглушительным грохотом взламывая на реках потемневший лед. Земля на глазах пробуждалась от длительной, всем в пещере надоевшей зимней спячки, все вокруг покрывалось радующей глаз зеленью и наполнялось вдохновляющими голосами жизни. А оттуда, где светило в полдень достигало наибольшей высоты, как из широко распахнутого им же в небосклоне проема, бесконечной чередой потянулись птичьи караваны, которые огласили потеплевшую округу торжествующими кликами весны. Предок не мог без волнения отметить весьма примечательное обстоятельство: клинья строя пернатых нацеливались к той же загадочной по притягательной силе стороне горизонта, куда торопливо устремлялось и само Солнце, шаг за шагом перемещаясь при каждом восходе очередного весеннего дня. Казалось, все живое в воздухе пришло в движение и направилось в «сторону левой стены пещеры» — на север.

Но до каких пор и как долго светило намерено шагать в те края? Пока не займет положения, прямо противоположного «правой стене пещеры», т. е. той части Неба, где оно в любой день достигало наибольшей высоты? Или, быть может, пойдет и дальше по кругу Земли, где она соединяется с Небом? Солнце между тем, набираясь сил, продолжало в своих точках восхода неутомимо двигаться к северу. Любознательный предок мог заметить, как, будто покорно подчиняясь этому животворному движению, под все более щедрыми на живительное тепло лучами светила пышно расцветала Земля. Наконец наступил момент, когда полуденный зной достиг такой силы, что, кажется, подвинься Солнце в последующие дни еще на несколько шагов к северу, и оно начнет, поднимаясь на невиданную ранее высоту, безжалостно сжигать все вызванное к жизни. Нетрудно поэтому вообразить, с какой тревогой ожидал предок восхода каждое очередное летнее утро. Но тут случилось чудо — могучее светило сначала укоротило размах своих шагов, как бы засеменило в мелкой переступи, а затем и вовсе замерло, перейдя к шагу на месте. Солнце, будто натолкнувшись на невидимую преграду, приостановило привычный перенос своих восходов к северу и несколько дней, как бы раздумывая, топталось в нерешительности, поднимаясь по утрам в одной и той же точке горизонта. Высота подъема его в полдень на юге тоже, будто достигнув некоего максимума, перестала меняться. Можно было подумать, что светило убеждалось в невозможности преодолеть где-то там, за горизонтом, неведомый барьер. Наконец оно, очевидно, смирилось и, будто досадуя, решило обратиться вспять. В самом деле, как иначе мог объяснить предок то обстоятельство, что Солнце вдруг начало восходить в местах, где появлялось из-за горизонта десяток дней назад? Оно явно пошло на попятную и зашагало в обратную сторону, к югу, уже проторенными ранее дорогами восходов и заходов. Синхронно сдвигам назад, наглядно демонстрируя упадок своих сил, светило в полдень оказывалось все ниже, а жар его становился все менее чувствительным. Изменения в жизни Солнца не могли остаться незамеченными для древнего человека. Их впечатляюще подчеркивали перемены в окружающей природе. Когда же, наконец, наступило такое время, что предок смог вновь, не выходя из пещеры, наблюдать восход светила в проеме входа в нее, многое в округе заметным образом переменилось. Преобладающими тонами красок в умирающей растительности стали желто-багряные и серовато-коричневые. Теплые длинные дни сменились короткими прохладными, иногда с плотными, низкими, обволакивающими холодом туманами и затяжными дождями, а затем и с заморозками по утрам, когда вместо росы на траве начал поблескивать легкий налет инея, который тревожно напоминал о снежных метелях мертвящей зимы. Снова в Небе появились караваны гусей, лебедей и прочей пернатой дичи, но клинья их строя нацеливались в обратную сторону, туда же, куда шагало теперь, быстро меняя места восходов, и само Солнце. Птицы грустно перекликались и торопливо махали крыльями, как будто опасаясь, что снижающееся день от дня полуденное Солнце захлопнет проем в небосклоне и они не успеют выскользнуть из мест, где умирает природа. Все живое в воздухе устремилось «в сторону правой стены пещеры», на юг. Наконец настала пора, когда для наблюдений восходов Солнца человеку снова пришлось выходить на площадку перед пещерой. Но теперь он из-за бесконечно длинных ночей не опасался, что вдруг, проспав, упустит момент появления первого луча. Рассвет приближался томительно долго, а когда горизонт начинал наконец светлеть, то предок должен был, желая лицезреть светило, обратить свой взор не в левую, как весной, а в правую от восхода сторону. Именно в этом направлении продолжал угрожающе смещаться в своих восходах тускнеющий диск. Ему, казалось, теперь только и хватало сил, чтобы, чуть приподнявшись над горизонтом, поторопиться преодолеть строго положенную для того дня высоту в стороне горизонта «правой стены пещеры» и уйти поскорее на покой за край Земли. Путь Солнца на небосклоне напоминал предку короткую и жалкую, через силу и по необходимости, прогулку почтенного старца, который с трудом, опираясь на палку и едва переставляя ноги, силился продвигаться вперед. Обитателей пещеры, которые с тревогой наблюдали, как светило продолжает неуклонно двигаться в своих восходах к югу, теперь все более захватывали опасения, противоположные тем, что волновали их летом, когда Солнце шагало к северу. Ведь Земле угрожал уже не испепеляющий жар, а несущий смерть холод. Все вокруг завалили непроходимые снега; ледяные ветры, лихо закручивая причудливые вихри, наметали бесконечную череду белых гор; убийственные по силе морозы не позволяли порой сутками покидать убогое пристанище в скале. Но есть же крайний предел терпению и выносливости человека, и потому, если Солнце и далее будет скатываться к югу, не отойдут ли в небытие вместе с погрузившейся в глубокий сон природой и они, сами люди? Может ведь, наконец, случиться самое непоправимое и страшное — светило настолько удалится в «сторону правой стороны пещеры», что однажды вообще не взойдет, навсегда покинув этот мир. Иначе говоря, исчерпав свои силы и окончательно ослабев, оно умрет, навеки закатившись за горизонт, над которым летом в полдень на благо Земле и людям поднималось столь торжествующе высоко. Как нетрудно догадаться, мрачным предчувствиям, к счастью, не суждено было сбыться. Светило неожиданно перестало скатываться к югу и, будто осознав, что наступил критический момент отступления, перешло опять к шагу на месте. Это «восходное стояние» в течение нескольких дней в разгар морозной зимы, возможно, представлялось предку временем сопротивления ослабевшего Солнца злым силам, которые увлекали его за южный горизонт. Если светилу угрожала там смерть, то умерла бы и скованная ледяным холодом Земля со всеми ее обитателями. Но как, однако, переменились времена: если летом страх вызывало Солнце с его испепеляющим зноем и предок мечтал, чтобы победу одержали силы, которые остановили бы его победное шествие на север, то теперь ужас охватывал пещерных обитателей при мысли, что светило не устоит перед невидимыми соперниками и его красный остывающий диск навсегда закатится за небосклон. Предок желал Солнцу преодоления невзгод, мечтая о возрождении его сил, а значит, и о возвращении на Землю тепла. И вот светило как будто перебороло своих врагов — после, кажется, неимоверного напряжения оно сделало, наконец, первый шаг в обратном движении к северу. Он был едва приметным для глаза, этот даже не шаг, а так, нечто вроде опасливого, с предосторожностями, намека на движение. Пожалуй, лишь нетерпеливое ожидание желанного да извечные надежды на лучшее, коими во веки веков был жив человек в этом мире противоборства добра и зла, позволили предку уловить то прекрасное мгновение, когда Солнце сначала при заходе, а потом и при восходе впервые чуть-чуть качнулось в счастливую для зимней поры сторону севера. В последующем светило день ото дня увереннее шагало по пунктирным линиям точек восходов к заходов, все далее отступая от южной стороны. Настала пора, и Солнце приблизилось к тому месту, откуда оно, восходя, вновь смогло заглянуть поутру внутрь пещерного убежища и полюбопытствовать: теплится ли костер внутри него и всем ли удалось пережить суровую зиму? К тому времени ранней весны светило уже окрепло, набралось сил. Оно веселело на глазах, а от зимней старческой дряхлости не осталось и следа. Сияющий молодостью диск живо выкатывался из-за края Земли, как выпущенный охотниками из кожаной петли каменный шар-болас. Солнце, будто окрыленное, что ни день, то выше взлетало к полудню над едва не погубившей его южной окраиной мира. Полукружия пути светила по выкрашенному лазурью Небу становились все размашистее, удлиняя день и укорачивая ночь. Наконец, в приоткрытый Солнцем проем опять хлынули с юга караваны перелетных птиц. Острые углы их строя привычно нацеливались на север. Все вернулось на круги своя. Испокон веков, как вечный небесный странник, Солнце неутомимо вставало над Землей, то сдвигаясь в своих восходах на горизонте до крайнего порога на севере, то, поворотив назад, скатывалось до опасного рубежа на юге. Так же перемещались заходы на западе. Самым впечатляющим для человека было между тем то обстоятельство, что в строгой координации с плавной ритмикой походов светила к северу или к югу, с высокой или низкой позицией Солнца в полдень на юге, с длинным или коротким дневным путем его по небосклону теплые дни сменялись холодными. Затем все повторялось в обратном порядке. Надо думать, предок достаточно долго не мог схватить суть этих закономерностей, а тем более уяснить обстоятельства, которые управляли такими закономерностями. Но когда-то пора первоначального прозрения, как нетрудно догадаться, все же настала… Солнце при всем его величии и значимости для жизни на Земле отнюдь не единственное светило Неба, с которым были связаны явления, поражавшие воображение человека, подталкивающие его к размышлениям и мечтам, бередящим фантазию — «качество величайшей ценности» не только поэтов, но и математиков[3]. Заходило Солнце, и темнеющий голубой купол начинал покрываться световыми точками. С приходом мрака они высыпали мириадами. Можно, однако, с уверенностью утверждать, что ни одно из ночных светил не привлекало столь пристального интереса предка, как бледнолицая Луна. Эта подлинная госпожа ночи обладала такими волнующими качествами, производила переменчивым обликом настолько сильное впечатление, так могла будоражить воображение непостоянством, что во внимании к себе не должна была знать соперниц. Со своей многоликостью, изменчивостью норова, полярностью черт характера при сопоставлениях со светилом дневным, Луна как будто специально появилась в этом мире для того, чтобы предок потверже уяснил не только его гармонию, но и противоречия. В самом деле, первобытному охотнику трудно было, наблюдая за строптивой Луной, отделаться от мысли, что она преднамеренно, как бы поддразнивая Солнце, делает все наоборот и наперекор ему. Начать с того, что Луна позволяла себе неожиданно исчезать с Неба на 1–3 дня, в то время как Солнце никогда, как можно было видеть, подобной небрежности не допускало и ни на один день не оставляло Землю погруженной во мрак и холод. С другой стороны, Луна порой появлялась на небосклоне не только ночью, но и, непрошеной, днем, когда нужды в ней, бледной и полупрозрачной, затмеваемой блеском дневного светила, совсем не было. Солнцу неведома такая вызывающая вольность, и ночную пору оно, раз и навсегда отдав во владение Луны, не тревожило своими лучами. Мало того: если Солнце возрождалось ежедневно при восходах своих на востоке и, методично проделав положенный дневной путь, умирало на западе, то Луна, напротив, после 1–3 суток отсутствия возрождалась на западе, а умирала около трех десятков суток спустя на востоке. Но самое потрясающее впечатление на предка производило непостоянство лика Луны, ее неистребимая склонность к изменчивости образа. В отличие от Солнца, Луна что ни день набрасывала на себя новую маску. В течение почти трех десятков суток она, как по волшебству, принимала разные обличья: от тонкой, изогнутой дугой рыбки, как бы ловко выпрыгивающей из воды, до округлого, будто налитого соком спелого плода, готового сорваться с ветки осеннего дерева. Ловким перевертышем Луна обращалась к восточному горизонту то выпуклой своей стороной (тогда она «умирала»), то, напротив, вогнутой (в дни, когда она «возрождалась» на западе). Впервые после кратковременного отсутствия Луна появлялась в ярких сполохах вечерней зари вслед за уходом Солнца. Она в глазах предка выглядела, возможно, как два соединенных вместе тонких бычьих рога, острые концы которых торчали в противоположные стороны. Округлый край рогов был обращен к скатившемуся за горизонт Солнцу, и создавалось впечатление, что оно, умирая в этот же день, выталкивало Луну на небосклон. Если предок наблюдал за только что родившимся светилом весной, когда Солнце, заглянув в пещеру, двигалось в своих восходах к северу, то он мог в последующие вечера продолжительное время любоваться молодой Луной. Она поднималась над горизонтом высоко и довольно долго совершала свой путь, пока не скрывалась за краем Земли на западе. В грустные осенние вечера, когда Солнце, заглянув утром при восходе в пещеру, в последующем начинало скатываться все далее к опасному югу, народившуюся Луну, напротив, можно было наблюдать короткое время. «Совмещенные рога» молодой Луны, будто отражая недоброе настроение предзимней умирающей природы, поднимались над горизонтом низко и вскоре спешили спрятаться за край Земли. Предок, возьмись он считать число ночей, допустим по пальцам, ко времени, когда Луна округлилась ровно на половину диска, загнул бы их полностью, для примера, на левой, а также частично на правой. К моменту же сияния ночного светила в полном блеске идеального круга предок, загнув пальцы уже на обеих руках, вновь подключил бы к счету почти все пальцы левой руки. К этой знаменательной в жизни Луны ночи оказывались приуроченными столь примечательные события, что пещерные люди могли в который уже раз подивиться всеохватывающей страсти царицы ночного Неба противопоставлять себя Солнцу. В ту ночь наивысшего могущества ночного светила оно, полное достоинства, выкатывалось из-за горизонта как раз тогда, когда умирающее дневное светило закатывалось за край Земли, чтобы уйти с небосклона при восходе Солнца. Более того, полная Луна ровно в полночь появлялась в том месте южного небосклона, где Солнце ежедневно точно в полдень достигалосвоей наибольшей высоты. Не меньший интерес предка могло вызвать то примечательное обстоятельство, что зимой излучающая яркий свет полная Луна поднималась над заснеженными пространствами очень высоко, как Солнце летом над цветущей Землей. Тогда путь в Небе торжествующей зимней Луны был не только высок, но и длинен. Она в этом мире холода и мрака мертвого сезона праздновала свой апофеоз. Летом же светила, как нетрудно догадаться, занимали на юге прямо противоположные позиции — полная Луна в полночь довольствовалась очень небольшой высотой и соответственно короткой дорогой по небосклону; Солнце же поднималось высоко и в те жаркие дни долго не покидало Небо. После полнолуния, которым предок мог любоваться в течение целых трех следующих друг за другом ночей, в жизни ночного светила наступал малоприятный момент. При продолжении счета теперь уже вновь на правой руке, когда загнутыми на ней оказывались два пальца (семнадцатая ночь!), глаз человека мог отметить, что лунный диск потерял свою округлую правильность. Хорошенько запомним эту семнадцатую ночь и связанное с нею событие ввиду той необычайной важности, которую придавал ему в последующем предок. А пока отметим лишь, что это означало одно — Луна начала умирать. Чуть надкушенный край ночного светила, которое утром не успевало спрятаться за горизонт от сверкающего глаза Солнца, был отныне обращен не на восток, в сторону восходящего дневного светила, а на запад, где оно заходило. Теперь уже не Луна преследовала Солнце, а, напротив, дневное светило пустилось в погоню за ночным. Отныне светила не расходились, соперничая, в разные стороны. Луна, как сказочная жертва перед драконом, с каждой ночью все ближе подвигалась на Небе к своему антиподу — Солнцу. Ночное светило меняло теперь свои маски в обратном порядке, как бы выворачивая их наизнанку. Так, когда все пальцы правой руки были при счете ночей загнуты и предку вновь, уже в третий раз, пришлось использовать очередную пару пальцев левой, Луна опять становилась полукруглой. Она восходила на небосклоне поздно, к полуночи, зато утром, к восходу Солнца, оказывалась как раз там, где недавно господствовала в полнолуние, т. е. на юге. Этот момент определял половинный временной рубеж[4] от полуночи до полудня, и полудиск Луны как нельзя лучше символизировал такую границу часов. Как, однако, полярно переменились позиции — давно ли полукружие растущей Луны, восходя днем, оказывалось в той же знаменательной точке юга вечером? Но половина диска молодого ночного светила определяла тогда иной порог суточного времени — половинный рубеж между полуднем и глухой полуночной порой![5] Но вот наконец наступило время, когда предок в счете ночей в третий раз перешел к пальцам правой руки. II по мере того, как он загибал их, все тоньше становилась «стареющая» Луна. Она опять приобрела вид выпрыгивающей из воды рыбки или двух совмещенных основаниями рогов, обращенных, однако, вогнутой стороной и острыми концами к западу. Умирающая Луна поднималась из-за восточного горизонта в алых лучах утренней зари, ненамного опережая восход Солнца. Как и в другие дни после ущерба, на семнадцатую ночь Луна заходила в светлое время суток, но теперь предшествуя закату Солнца. Погоня дневного светила за ночным, кажется, подходила к трагической развязке. Так оно и случилось. Однажды, когда после очередной ночи предок отметил про себя, что на правой руке почти совсем не осталось незагнутых пальцев, он больше не увидел Луны на восточном небосклоне. Она таинственным образом пропала, будто поглощенная Солнцем. Прошло, однако, не более трех дней, и, как неистребимый Феникс из пепла, в затухающем жаре угольев вечерней зари возникла обращенная выпуклой стороной к западу возродившаяся к новой жизни молодая Луна. С этой ночи начинался очередной многодневный небесный маскарад с уже знакомой чередой переодевания его главной героини — Луны. Если, однако, предок думал, что дневное светило никогда на таких празднествах маски на себя не надевало, то при определенных обстоятельствах оно могло дать ему понять о его заблуждении. В самом деле, изредка можно было видеть и Солнце меняющим фазы и даже на глазах исчезающим с Неба невесть куда, как Луна в дни новолуний. Нетрудно догадаться, что речь идет о солнечном затмении, когда дневное светило, будто саркастически передразнивая умирающую Луну, могло вдруг уменьшиться от полного диска до тонкого серпа, а то и совсем пропасть, будто вывалиться в черную дыру, которая внезапно появлялась в Небе на том месте, где недавно сияло Солнце. Неописуемый ужас людей при виде такого события вскоре, однако, сменялся радостью: Солнце начинало пародировать фазы растущей Луны и вот уже вновь сверкало над Землей в полной своей красе. Прошло много времени, прежде чем человек уяснил, что истинный виновник внезапных «фазовых гримас» Солнца — все та же Луна, но в те пугающие мгновения не наблюдаемая с Земли. Это она, незаметно исчезнув накануне утром, как тать, невидимкой, подкрадывалась к дневному светилу и начинала наползать черной глыбой на пылающий диск. При полном солнечном затмении для предка таинственно пропавшими оказывались сразу оба светила — дневное и ночное. Если к сказанному добавить, что внезапным затмениям подвергалась и полная Луна, тоже почему-то начинавшая при этом с лихорадочной поспешностью менять маски, то можно, втиснувшись в шкуру предка, понять его страхи и от души ему посочувствовать. Но не только «маскарады» поражали предка, когда он начал пристальнее приглядываться к небесным выкрутасам Луны. Стоило ему однажды обратить внимание на то, как в сравнении с Солнцем происходит смещение по линии горизонта точек ее восходов и заходов, и очередному изумлению его не было предела. Еще бы! Оказывается, солнечный маршрут восходов вдоль кромки Земли, в ходе которого жаркое лето успевало смениться прохладной осенью, а затем и морозной зимой, Луна умудрялась промерить своими гигантскими по размаху шагами всего за полмесяца, от полнолуния до новолуния. Значит, годовой маршрут Солнца ночное светило проходило за месяц! Но и в этом она оставалась верной своему непостоянству. Выпадали такие периоды, когда полная Луна захватывала «в сферу собственных интересов» более длинную по протяженности дугу горизонта, т. е., по существу, при восходах (или заходах) рисковала сблизиться с точками севера и юга в значительно большей степени, чем это дозволялось даже самому Солнцу! При таком «состоянии» ночного светила, которое современные астрономы называют «высокой Луной», она зимой поднималась на небосклоне очень высоко, а летом, в резком контрасте, проплывала над горизонтом весьма низко. Но затем наступали времена, когда такие дуги заходов и восходов вдруг сужались и Луна, будто решив передохнуть, пробегала за месяц меньшее расстояние, чем Солнце за год. Подобное состояние ночного светила астрономы называют «низкой Луной». Разница в высоте подъема на небосклоне зимой и летом не выглядела тогда столь контрастно, как при «Луне высокой». Быстроногость Луны, будь предок еще наблюдательнее, предстала бы перед ним значительно более ошеломляющей. Дело в том, что при стремительных скачках по Небу она в один и тот же час, допустим в полночь, каждые две-три ночи оказывалась в окружении новой группы звезд, которые однажды были образно названы древними людьми «лунными домами». Так вот, ночное светило, путешествуя по небесному кругу, успевало большую часть «домов» посетить за время, близкое к все тем же трем десяткам суток, за которое оно успевало, меняя маски, и родиться, и умереть. А затем Луна начинала новый в бесконечной последовательности тур суетных и скоротечных визитов в свои «звездные резиденции». Замечательно, что она при этом каждый раз рождалась в окружении иных, чем ранее, звезд, к которым Солнце еще только приближалось в своем годичном движении с запада на восток. Но через почти 30 суток Луна умирала в окружении звезд того «дома», где блистало дневное светило. Зимой Луна предпочитала гостить в северных «звездных домах», отчего предок и видел ее высоко в небе. Летом она переселялась в «звездные дома» юга и потому проплывала над горизонтом значительно ниже. Солнце поступало наоборот и виделось в Небе иначе. К тому же оно безнадежно отставало от бледнолицей непоседы. Ему, неторопливому домоседу, требовалось не менее трех десятков суток, чтобы погостить всего лишь в одно из почти в общем тех же «звездных домов», однажды названных человеком зодиакальными, т. е. в имеющих облик животных созвездиях. Солнцу в целом были неведомы капризные и трудно предсказуемые метания Луны от одной крайности к другой. Дневное светило с монотонной равномерностью бесстрастного маятника отклонялось в восходах и заходах только до строго определенных точек горизонта на севере и юге. Как небесный странник воистину солидный, Солнце не позволяло себе в движениях по Небу легкомысленных вольностей, в частности торопливой беглости в свиданиях с неподвижными звездами. Оно совершало вокруг Земли круговороты с каждой группой светлых небесных точек в течение трех десятков суток. Но требовалось в десять с лишним раз больше дней, чтобы гостевание Солнца прошло во всех «звездных домах», а затем началось посещение их по новому кругу. Звезды, обрати предок на них внимание, должны были окончательно убедить его в могуществе Солнца. Те скопления их, что при заходах с каждой ночью все более сближались с ним и местом рождения молодой Луны, в конце концов исчезали за горизонтом, и надолго. Создавалось впечатление, что дневное светило, выпустив на небосклон круто искривленный нож народившейся Луны, в качестве залога или для компенсации уводило за собой звезды. Но на востоке, в зоне восхода Солнца и там, где готовилась к смерти Луна, по утрам вдруг появлялись давно исчезнувшие на западе звездные группы. Можно было подумать, что Солнце, подержав звезды положенное время, снова выталкивало их на небосклон. И теперь, напротив, оно уводило за собой в качестве заложника умирающую Луну! Кажется, не составляло труда заметить, что, как и четкие ритмы круговращений Солнца и Луны, ритмичный в круговороте хоровод звезд сопровождался строго последовательной сменой картин жизни природы на Земле. Но тут пора, пожалуй, остановиться. В самом деле, продолжая в том же духе, можно договориться до того, что предок должен был обратить внимание, допустим, и на блуждающие звезды, т. е. на планеты. Кто мало-мальски знакомый с астрономией не согласится с тем, что дело это в общем-то простое? Достаточно припомнить, что планеты изначально странствуют по той же хорошо наезженной и украшенной теми же созвездиями «небесной дороге», по которой постоянно проплывали перед глазами предка Солнце и Луна, чтобы… Однако воздержимся, как бы это ни было интересным, от обращения к звездам блуждающим. Более того, ради умиротворяющего компромисса со все еще обряженным в живописную шкуру предка собеседником согласимся пока, что человек древнекаменного века не любопытствовал относительно обстоятельств жизни звезд недвижных. Вместе с тем скромно и с его согласия выговорим для первобытного охотника право заметить самых великих из небесных странников — сияющее животворное Солнце и загадочную в непостоянстве Луну. Позволим и собеседнику выбраться, наконец, из порядком надоевшей ему при вынужденном пещерном житии «шкуры предка». Что и говорить, она, корявая и свалявшаяся, безнадежно отстала от нынешней моды. В таком одеянии негоже теперь раздумывать о мироздании, каким оно воспринималось в не столь отдаленные от современности времена — в эпоху великих цивилизаций Ближнего Востока.

Глава II МУДРЫЕ ПАТРИАРХИ

Астрономию можно отнести к той же древности, что и сотворение человека.Никола Камиль Фламмарион

Картины возможных обстоятельств появления первых проблесков интереса предка к небесным явлениям — не более чем фантазия, рожденная игрой воображения. Что именно так, а не иначе все и происходило на самом деле, документально подтвердить никогда не удастся, ибо речь идет об эпохе, восходящей по меньшей мере к 40 тысячам лет до нашей эры. Такое отдаление начала истории астрономии теперь, в свете существующего об уровне культуры древнекаменного века представления, может породить насмешливые сомнения или с ожесточением оспариваться. Бесспорно, однако, что в давние годы небесной науке не только благоговейно отдавали пальму первенства по части жизненной важности для человечества, но и приписывали настолько глубокую древность, что упомянутые четыре сотни веков представляются воистину ничтожной суммой лет. Знаменитый историк римской эпохи Иосиф Флавий утверждал, что астрономию начали изучать в допотопные времена! По его мнению, небесная премудрость покорилась вначале детям третьего сына Адама Сифа, которые отличались особо острым умом, трудолюбием и настойчивостью в приобретении знаний о мире. Когда первый человек Земли Адам доверительно поведал внукам, что настанет печальная пора и мир погибнет от воды, то, как сообщает Флавий, их при этом известии более всего испугала мысль о возможной утрате накопленных после стольких трудов сведений по астрономии. Первые из удачливых наблюдателей Неба нашли выход: они соорудили две колонны — из кирпича и камня, а на гранях каждой из них вырезали идентичные надписи о порядке и времени движения небесных светил. Расчет допотопных астрономов был прост — если потоки воды окажутся настолько могучими, что разрушат колонну, выложенную из кирпича, то потомки возблагодарят детей Сифа, обнаружив астрономические записи на колонне каменной. В конце своего повествования Иосиф Флавий с удовлетворением отметил, что предусмотрительность древних звездочетов увенчалась завидным успехом. Стихийному бедствию не удалось сокрушить творения усердных строителей памятных стел: воды потопа оказались бессильными уничтожить не только каменную, но и кирпичную колонну. Как уверял Иосиф Флавий, они и в его времена возвышались в Сирии, сохраняя на случай повторения вселенских бедствий некогда познанное в небесах потомками Адама. Вторая столь же мудрая, но в значительно большей мере содержательная притча, рассказанная тем же всезнающим Флавием, повествует с волнующими подробностями о том, что похвальную озабоченность необходимостью постижения людьми небесных явлений проявил и сам виновник потопа — разгневанный и удрученный погрязшим в грехах человечеством господь бог. Он принял такое решение: пусть добродетельные патриархи, которые с прилежанием уже создавали в те времена «найденные ими науки» — геометрию и астрономию, продолжают «усовершенствовать» их. Загвоздка была, правда, лишь в одном — чтобы выполнить задуманное, патриархи должны прожить более 600 лет, поскольку лишь по прошествии этого периода, известного под названием «Великий год», светила, завершив круговорот, снова оказываются в небесах почти в том же положении относительно друг друга, в каком они находились в начале шестивекового цикла. Но чего не сделаешь ради того, чтобы патриархи осознали великую гармонию сконструированного творцом мироздания. Господь бог позволил (разумеется, в порядке исключения) прожить создателям геометрии и астрономии 600 лет. Как поведал далее Иосиф Флавий, патриархи сполна оправдали доверие владыки Вселенной. Они успели-таки уяснить, в чем состоит особая значимость Великого года. Подтверждение тому — превосходный в простоте и точности календарь, который им будто бы удалось разработать: к 360 суткам, что составляли ранее продолжительность года, они добавили в конце последнего месяца пять дней и тем самым почти сравняли его с годовым солнечным оборотом. Для выравнивания оставшихся несоответствий патриархи предложили добавлять один день каждые четыре года и вычитать день каждые 150 лет. В результате им удалось настолько удачно согласовать календарный период в 600 лет с движением Солнца, что знаменательные итоги их астрономических изысканий тоже следовало бы, по мнению Флавия, воспроизвести на колоннах детей Сифа. Такой вывод можно подтвердить авторитетным заключением: бывший в конце XVII — начале XVIII века директором Парижской астрономической обсерватории Жан Доминик Кассини, рассмотрев Великий год с точки зрения возможностей точного счисления времени, назвал его самым прекрасным из всех циклических календарных периодов, созданных в глубокой древности. Само по себе появление 600-летнего цикла в «допотопную эпоху» он, первооткрыватель четырех из пяти спутников Сатурна, расценил как показатель весьма раннего проявления интереса людей к астрономическим знаниям. Ж. Д. Кассини обратил внимание на то, что предопределяет особое удобство использования этого календарного периода: количество суток в нем (219.146 1/2) составляет целое число не только солнечных лет, но и лунных месяцев (7421). Разработанная «допотопными патриархами» календарная система была, надо полагать, ориентирована на счет времени не только по Солнцу, но и по Луне. Согласно расчетам Ж. Д. Кассини, 600-летиий цикл лунносолнечного счисления времени предполагал длительность лунного месяца в 29 дней 12 часов 44 минуты 3 секунды, а год — продолжительностью в 365 дней 5 часов 51 минуту 36 секунд! Между тем деяния «добродетельных патриархов» не ограничились, судя по всему, разработкой точного календаря для счета времени по Луне и Солнцу. По всей вероятности, и зодиакальные созвездия, т. е. группы звезд, по которым дневное светило путешествует в течение года, тоже были ведомы им, усердным созерцателям Неба. Учитывая основополагающую роль быка в религиозно-мифологических представлениях и ритуалах первобытности, а также особо почтительное отношение предков к весеннему равноденствию, торжественному моменту начала возрождения природы, астрономы высказали такую захватывающую идею: подразделение полосы неба, где каждый год перемещается Солнце, на участки с определенным образом сгруппированными звездами восходит или к 2460 году до нашей эры, когда дневное светило в момент весеннего равноденствия находилось в районе первых звезд созвездия Тельца, или к 4500 году до нашей эры, когда оно в тот же период располагалось в зоне последних звезд того же созвездия.

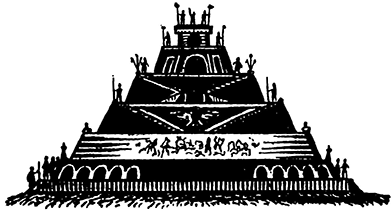

Вторая дата (4500 лет до нашей эры) показалась сторонникам этой гипотезы более предпочтительной, поскольку она как раз и определяла конец тех самых «допотопных времен», когда возлюбленные господом патриархи завершали свои штудии по геометрии и астрономии. Ведь начало потопа датировалось временем около 6 тысяч лет назад, откуда и вело отсчет поколений современное человечество. Согласно логике подобных рассуждений, выходило, что, когда на Земле появились современные люди, астрономия уже прошла длительный путь развития, превзойдя их по возрасту. Ориентировочные, того же плана, что и приведенные выше, хронологические прикидки историков астрономии показывали, что корни небесной науки восходят ко «временам Адама», по крайней мере к периоду за полторы тысячи лет до наступления потопа, и, значит, возраст ее насчитывает по меньшей мере 7 тысячелетий. Выделение зодиакальных созвездий стали в XIX веке относить за 6370 лет от того времени, когда любопытствующие относительно истоков астрономии произвели соответствующие расчеты. В свете таких цифр следует ли удивляться высказанным еще в прошлом веке утверждениям, что шумерийцы в Двуречье наблюдали за небом в V–IV тысячелетиях до нашей эры? Сомневаться в том едва ли приходится, если постараться вспомнить, как Каллисфену, который сопровождал Александра Македонского в его походе на восток, удалось собрать сведения об астрономических наблюдениях в Месопотамии, восходящих к 2300 году до нашей эры. Собранные Каллисфеном, как и оставшиеся ему недоступными, по-видимому, значительно более древние документы, как считается, хранились в потаенных жреческих архивах при храмах, которые одновременно представляли собой астрономические обсерватории. Во всяком случае, в античные времена если бы кто и высказал удивление или сомнение относительно возраста астрономии, то лишь по поводу прямо противоположному: неужто астрономия столь молода, что ей всего только 6 или 7 тысяч лет? Ведь известно утверждение Эпигена, что астрономические наблюдения стали производить около 720 тысяч лет назад. А почему остается в забвении мнение многомудрого жреца античности Бероза, который называл по тому же поводу меньшую, но тоже не лишенную впечатляющей древности дату — 490 тысяч лет? Надо бы также принять во внимание мысль Цицерона о том, что астрономия начала отсчет своего развития 470 тысяч лет назад, и великого Гиппарха, который определил возраст ее в 270 тысяч лет. Неужто, наконец, ничего не стоят подсчеты Диодора Сицилийского, который полагал, что обитатели Двуречья начали наблюдать солнечные затмения около 173 тысяч лет назад? Современному археологу, в особенности тому, кто специализируется в изучении древнекаменного века, остается лишь добродушно посмеяться над наивностью и святой простотой древних мудрецов. Еще бы — ведь они тогда понятия не имели, что рассуждают о временах, когда на Земле в действительности жили неведомые существа, которые именуются теперь архантропами или обезьянолюдьми. Можно представить, в какой ужас пришел бы утонченный грек или углубленный в сложные по поводу судеб людских астрологические размышления халдейский астролог, если бы им довелось вдруг столкнуться лицом к лицу с узколобым, сутулым и волосатым, едва прикрытым шкурой предком с лицом обезьяны, который был вооружен грубо оббитым камнем или сучковатой дубиной. О какой астрономии можно говорить, если эти предшественники человека разумного едва ли обменивались друг с другом словами, поскольку язык, неуклюже ворочаясь во рту, не слушался их, и они едва только начали осваивать огонь?! Впрочем, быть может, палеолитоведы проявят снисходительность в критике античных натурфилософов. Нужно же, в самом деле, принять во внимание давность лет и то решающее обстоятельство, что они, несмотря на обычную их прозорливость в рассуждениях по проблемам куда более сложным, все же не сподобились догадаться о такой эпохе в истории человечества, как древнекаменный век, а главное — доверяли порой мифологическим побасенкам и сказочным чудесам. Иное дело, однако, когда рискованные заключения об исключительной древности небесной науки стали, очевидно по традиции, делать даже незаурядные умы относительно близкой к современности эпохи. В их ряду оказался и знаменитый французский астроном, математик и физик Пьер Симон Лаплас, создатель нашумевшей в конце XVIII в. гипотезы о возникновении солнечной системы из вращающейся газовой туманности. О вере его, близкого материализму космолога, в господа бога и ученых патриархов говорить не приходится, ибо разве не он в ответ на недоуменный вопрос всесильного Наполеона, почему в своем сочинении «Небесная механика» не упомянул о боге, предерзостно в равнодушии ответствовал: «Я не нуждаюсь в такой гипотезе». Между тем это он, П. Лаплас, рассуждая о времени выделения зодиака, настойчиво предлагал в четыре раза увеличить число лет, от которых, согласно дотошным расчетам богословов, велся отсчет знания человеком созвездий, расположенных на пути движения Солнца. В итоге получалось, что зодиак стал ведом человеку около 25 тысяч лет назад. Пример, показанный выдающимся «небесным механиком», оказался заразительным. И вот уже филологи неожиданно вклинились в жаркие споры о происхождении астрономии: после скрупулезного лингвистического анализа священных гимнов индоевропейцев «Ригведы» и «Авесты» знатоки древнейших языков высказали заключение, что космогонические и космологические системы, отраженные в текстах их, должны восходить ко времени около 14–20 тысяч лет тому назад. Возможно, на все это в другое время не стоило бы обращать внимания, а тем более тратить излишние усилия на опровержение очевидных заблуждений. Но тут ко второй половине XIX века вдруг выяснилось, что прежние представления о календарях «всех исторических народов, древних и новых», базирующиеся на исследованиях берлинского астронома Людвига Иделера, на глазах начали устаревать. Его «Руководство по математической и технической хронологии», опубликованное в 1825–1826 гг., создавалось главным образом на основе сообщений о приемах счета времени, которые содержались в книгах классиков античности. Новые материалы требовали коренного пересмотра сложившихся у Л. Иделера представлений относительно обстоятельств зарождения календарей, а также истоков их и истории развития. Стоило развернуться с достаточной широтой исследованиям памятников классической древности, что в изобилии сохранились в долинах Нила, Тигра и Евфрата, благодатных речных колыбелях ближневосточных цивилизаций, и сразу традиционные письменные источники, которые воспринимались ранее в качестве единственных документов, позволяющих раскрыть прошлое астрономии, отошли на задний план. Их место заняли памятники эпиграфические: стелы, испещренные ликами богов и египетскими иероглифами, «глиняные книги», а также каменные плоскости и «столпы», покрытые угловатыми, вроде отпечатков ног неведомых птиц, знаками шумеро-вавилонской клинописи. Прочтение древних письмен дало новую основу для хронологии, а сама она стала областью, где история, а значит, и археология самым естественным образом соприкоснулись с астрономией. Разбирающийся с муками в путаницах дат исследователь истории и археологии древнейших цивилизаций Передней Азии и севера Африки ради успеха дела должен был теперь, хотел он того или нет, не только овладевать знаниями лингвистическими и историческими, но и познавать тонкости науки астрономической. Ибо в том и состояла специфическая особенность той ученой области, которая стала называться хронологией древнего мира. Ф. К. Гинцель, который взял на себя труд ввести в оборот новые календарные сведения, обратил внимание на сходство в счислении времени у разных народов. По его мнению, это свидетельствовало прежде всего о создании календарных систем во времена весьма отдаленные и, возможно, о наличии некоего общего истока. Насколько же он отдален по времени от современности и где его следует искать? Возможно, в Египте, отвечал Ф. К. Гинцель, поскольку именно там при раскопках в Дендерах удалось обнаружить каменную плиту с изображениями знаков зодиака, которые, согласно первоначальным расчетам (как потом вылепилось — ошибочным), следовало датировать временем около 12–16 тысяч лет назад. В предположении об особой для становления астрономии значимости древней культуры Египта не было ничего удивительного в свете известного рассказа Геродота о том, что египетские жрецы наблюдали периодические небесные явления на протяжении более 11 тысяч лет. По словам собеседников великого греческого историка, со времени правления первого фараона, когда начались наблюдения Неба, и до последнего владыки страны Хапи прошло 341 поколение людей и 11340 лет. Как уверяли жрецы, за это время покачивающаяся в пространстве плоскость, в которой перемещалось Солнце, четырежды становилась перпендикулярно небесному экватору. В повествовании Геродота впечатляла не только ошеломляющая давность наблюдений египтян за Небом, что будто бы подтверждалось теперь зодиаком на плите из Дендер, но и уяснение жрецами-астрономами такого тонкого небесного явления, как периодические перемены в наклоне эклиптики. А разве не об исключительной древности астрономии в Египте свидетельствовал их солнечный календарный цикл в 1461 год[6], связанный с наблюдением в день летнего солнцестояния утреннего восхода звезды Сотис (Сириуса)? Сколько же времени поколения жрецов наблюдали в бессонные ночи Небо, чтобы уловить возврат к исходной точке знаменательного события, которое произошло почти полтора тысячелетия назад! Осторожные археологи и историки не рисковали заходить далее конца V или середины IV тысячелетия до нашей эры (учитывалось, в частности, что найденные на памятниках отметки высоты подъема вод Нила относятся к середине IV тысячелетия до нашей эры, значит, появление внимания к Сириусу, с восходом которого совпадало это событие при начале цикла в 1460 лет, относится к этой эпохе). Кого не смущали тысячелетия, так это астрономов. Так, Ю. Опперт в середине прошлого века произвел календарные расчеты и, отметив, что один из древнеегипетских солнечных циклов продолжительностью в 1460 лет завершился в 1332 году до нашей эры, пришел к выводу: счисление времени подобными периодами началось в 11542 году до нашей эры. Нетрудно подсчитать, что, определяя эту дату, Ю. Опперт сделал от 1332 года до нашей эры в прошлое семь «солнечных временных шагов» по 1460 лет каждый. Но такой отсчет делался не только для подтверждения истинности сообщения Геродота о почтенной давности наблюдений египетских жрецов за Небом. Это был прежде всего прием для доказательства справедливости мысли о поразительном в единовременности начале календарных циклов у разных народов. В частности, отметив, что календарь Двуречья составляли лунные циклы продолжительностью в 1805 лет, а конец одного из них приходился на 712 год до нашей эры, Ю. Опперт, ничтоже сумняшеся отложив в прошлое 6 «лунных временных шагов» по 1805 лет каждый, получил ту же дату — 11542 год до нашей эры. Результаты подобных календарных манипуляций стали затем в руках Г. Гербигера самым весомым аргументом в пользу фантастической гипотезы о «космической катастрофе» — захвате Землей Луны около 13 тысяч лет назад, после чего будто бы и началась разработка человеком календарных систем. Ценность таких изысканий не намного больше библейских повествований о потопе и мифических вкладах в развитие астрономии внуков Адама, а также почтенных патриархов. Археологов древнекаменного века подобным «цифровым фокусничеством» не проведешь, ибо они более чем кто-либо из историков представляют, что означает признать мнение П. Лапласа о выделении зодиака человеком 25 тысяч лет назад или принять на веру сообщение Геродота о начале астрономических наблюдений египетскими жрецами более 12 тысяч лет назад. Специалисты по древнейшим культурам, как и ранее, при оценках правдивости сообщений античных мудрецов точно определяют, что речь идет о последних десятках тысячелетий завершающей стадии ледниковой эпохи, когда на Земле уже обитал человек разумный — Homo sapiens. Никто не станет отрицать его достаточно высокую по сравнению с архантропами культуру, о чем, помимо усовершенствования орудий труда, свидетельствует хотя бы появление в это время разнообразных образцов первобытного искусства. Но столь же единодушно все согласятся, что эта культура продолжала оставаться весьма примитивной. Поэтому идея о возможном занятии бродячих охотников древнекаменного века астрономией, да еще на таком высоком уровне, когда предполагалось выделение зодиака, никак не соотносилась с развитием культуры людей ледниковой эпохи. Подобная гипотеза не могла восприниматься археологами иначе как нонсенс. Но неужто достижения археологов в изучении древнекаменного века оставались вне внимания звездочетов, чтобы и теперь с их стороны имело смысл всерьез обсуждать проблему столь глубокой древности начал астрономических знаний? Подозрения такие напрасны. Выдающийся популяризатор знаний о Небе Никола Камиль Фламмарион, который начинал свою деятельность с профессиональных занятий астрономией, знал, конечно, основные результаты изучения древнекаменного века в XIX столетии. Он, судя по всему, в полной мере отдавал себе отчет, что означает отнесение начал астрономии к 25 тысячам лет назад в свете известного археологам о культуре человека столь отдаленной эпохи. Во всяком случай, в отличие от П. Лапласа, К. Фламмарион знал определенно, что современного типа люди в то время, вопреки расчетам богословов, ограничивающих существование поколений их шестью тысячелетиями, действительно обитали на Земле, и доверяя археологам, представлял предков «дикими первобытными существами» (хотя, как истинный представитель точных наук, все же с благоразумной осторожностью отмечал, что они «не оставили после себя указаний на то, какой степени цивилизации достигли»)[7]. Приходится сожалеть лишь о том, что археологи не оказались столь же внимательны к постижению астрономами небесных явлений. Случись иначе, они, быть может, познали бы значительно раньше нечто пригодное для изучения отдельных «аспектов» своих памятников… Интерес К. Фламмариона к эпохе, восходящей к 25-му тысячелетию тому назад, определялся, в частности, близостью этой почтенной суммы лет к одному из самых продолжительных и захватывающе интересных в астрономии временных циклов — периоду смещения полюса, т. е. точки, где с небесным сводом соприкасается мысленно продолженная земная ось. Смещение определяется тем обстоятельством, что сама она, невидимая ось, из-за вращения Земли медленно (по аналогии с волчком) перемещается, описывая в пространстве конус. Но волчком конус описывается за немногие секунды, тогда как перемещение земной оси, а значит, и полюса между звездами завершается за 25 729 лет.

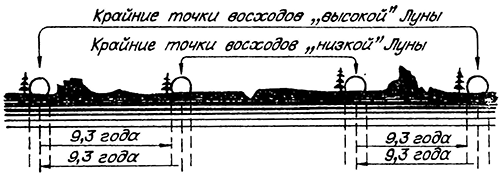

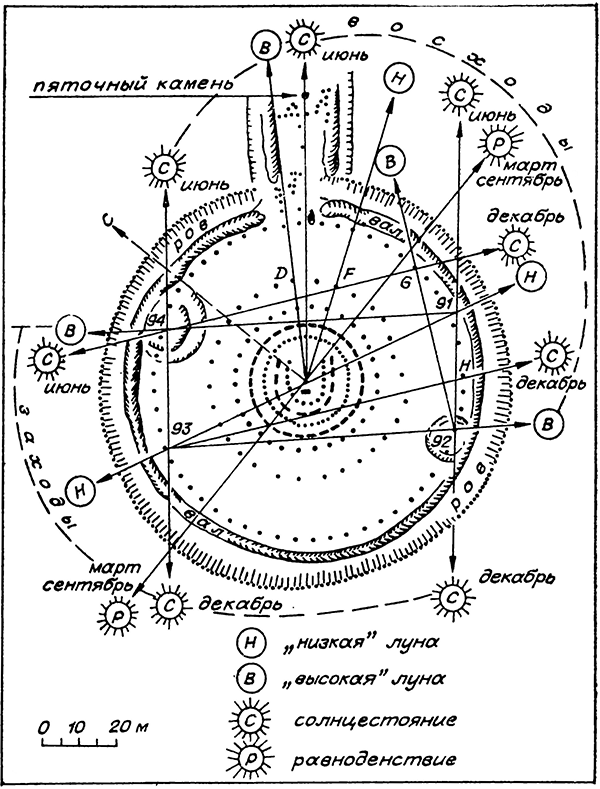

Это круговое «покачивание» (движение около себя самой в направлении, обратном вращательному суточному движению) относительно быстро вращающейся Земли вызывается действием на ее экваториальную область Солнца и Луны и приводит к тому, что точка весеннего равноденствия смещается по небесному экватору с востока на запад на 50″ дуги в год, а весеннее Солнце соответственно постепенно перекочевывает из одного зодиакального созвездия в другое. Особенности многотысячелетних разворотов земной оси определяют циклические закономерности, связанные с ритмичными изменениями точек восходов полной Луны, когда она находится то в стадии высокой, то низкой, как ее уже мог с удивлением наблюдать предок из пещеры. Возвращение к исходному состоянию, будь Луна высокой или низкой, занимает 18,61 года. Но это как раз тот период, за который подрагивающая под воздействием Луны земная ось полностью «выписывает» на небесном своде один из бесконечной череды миниатюрных эллипсов на криволинейном пути ее смещения меж звезд. Так что смена «состояний» ночного светила, когда оно то восходило по очень широкой дуге горизонта, выходя за точки восходов летнего и зимнего Солнца в периоды солнцестояний (высокая Луна), то по узкой дуге, не достигая этих точек (низкая Луна), определялась особенностями движения в пространстве оси Земли, которую, однако, заставляла слегка подрагивать сама же Луна. После годовых циклов счисления времени по Солнцу или Луне незначительный по продолжительности период в 18,61 года вполне мог использоваться в хронологии первобытности. Половина его (9,3 года) знаменовала бы переход Луны, положим, от стадии высокой к низкой, а взятый полностью — вновь возврат к высокой. Если учесть, что после полного цикла фазы Луны опять совпадали с теми же календарными датами, а знание всего связанного с периодом в 18,61 года позволяло предсказывать возможность затмений, то значительность его в хронологии и культах древних не может подлежать сомнению. Наконец, археологу важно знать, если он все же рискнет заняться «астрономическими аспектами» древних памятников, что эклиптика — плоскость, в которой перемещается Солнце, то уходя зимой в южное полушарие неба (восходы и заходы сдвигались к югу), то летом — в северное (восходы и заходы сдвигались к северу), — действительно, как и полагали египетские жрецы и как мог наблюдать это предок из пещеры, не занимает постоянного положения в пространстве относительно небесного экватора. Она, эта плоскость, слегка покачивается, и размах этих колебаний не превышает 2°37′, а сдвиги за тысячелетие — сотых долей градуса. Такое впрямую не наблюдаемое покачивание находит отражение в следующем: точки крайних к северу и югу восходов и заходов Солнца в моменты летнего и зимнего солнцестояния не остаются, как можно подумать, стабильными, а в течение веков слегка смещаются то влево, то вправо относительно некоего усредненного положения. Соответственно слегка меняются также крайние точки восходов и заходов низкой и высокой Луны. Ясно, что, зная такие тонкие смещения, следует вносить поправки в то, что составляет «астрономические аспекты» памятников, а археологам подобные коррекции могут подсказать эпоху, когда с наибольшей вероятностью они делались. Иначе говоря, признай они отражение астрономических аспектов в памятниках древности, и у них появился бы дополнительный метод точного датирования археологических объектов — астрономический! Разумеется, чтобы засечь упомянутые изменения, требуются не только особо тщательные и длительные наблюдения, но также хорошо продуманная система сохранения и передачи информации. Если верить сообщениям Диодора Сицилийского, то египетские жрецы решили такую проблему. Как он утверждал, не было на Земле другой страны, где положения и движение светил отмечались бы с такой точностью и прилежанием, как в Египте. Наблюдения эти велись с «незапамятных времен», а затем результаты их в специальных таблицах с детальным обозначением всего замеченного в движении планет и обращении их вокруг Солнца и в прохождении планет и Солнца через созвездия зодиака сохранялись с трепетной бережностью в храме бога дневного светила Ра. Но можно ли осмелиться предположить, что сходные «записи», при доверии к сведениям Геродота, действительно восходили к финальной стадии древнекаменного века, т. е. к 12 тысячелетию до нашей эры? Если да, то была ли тогда, в каменном веке, система фиксации и хранения накопленных в области астрономических наблюдений фактов? Не следует отвергать с порога возможность положительного ответа на оба вопроса. К разумной осторожности здесь еще в начале века призывал, по существу, тот же К. Фламмарион. Описывая очередной период смещения полюса, когда он в 2105 году нашей эры вновь начнет удаляться от Полярной звезды, и мысленно обращаясь к тому времени, когда пройдут очередные 25 729 лет и полюс опять вернется к Полярной, астроном справедливо заметил, что наша эпоха тогда «погрузится в гораздо большую тьму тысячелетий, чем для нас времена фараонов и древних египетских династий»[8]. Но как тогда будет восприниматься современный человек и его культура? Согласно шутливому предположению К. Фламмариона, он окажется выставленным для обозрения в музейном шкафу натуралиста будущего в качестве всего лишь «любопытного образчика древней и довольно еще дикой природы людей, обладавших уже, однако, некоторым расположением к научным занятиям»[9]. Весьма реальная, по всей видимости, перспектива такой оценки едва ли приведет в восторг любого представителя нашего времени, в том числе археолога, гордого своими достижениями в распознании «сокровенных загадок прошлого». Поэтому-то, досадуя по поводу возможной несправедливости определения значимости своей со стороны потомков-коллег, а также во избежание в будущем столь конфузного оборота дела со шкафом, украшенным отнюдь не вдохновляющей этикеткой, ему не худо бы повнимательнее присмотреться к тому, что сам он теперь выставляет в музейных шкафах — так ли уж «дика» была «природа» тех, кто тоже, возможно, имел в глубокой древности «некоторое расположение к научным занятиям»?

Глава III ГОД БЫТИЯ

Первобытная древность астрономии, происхождение небесной сферы, и созвездий, взгляды древних на строение мира — вся эта научная панорама представляет необъятное зрелище, в котором видна вся душа и жизнь человечества, с его могуществом и бессилием, с лихорадочным любопытством и томлением, с вечным неотступным желанием до всего дойти, все узнать, над всем властвовать.Никола Камиль Фламмарион

В эту ночь в храме «Встречи середины Солнца» Мемфиса обычно и без того торжественные службы звездным богам отличались необычайной пышностью и проходили с подчеркнутым воодушевлением. Страна священного Хапи — Нила, дарующего жизнь всему сущему, — знала, какие грядут великие события. До восхода над горизонтом лучезарного Ра, животворного дневного светила, которое где-то там, в мрачной утробе преисподней — Дуат, проплывая в барке, в напряженных борениях преодолевало злые силы гигантского змия Апопа, оставалось всего два часа. На рубеже их, когда утренние сумерки рассеют мрак и начнут гасить звезды, произойдет то событие, наступления которого десятки поколений жрецов терпеливо ожидали почти пятнадцать веков. Так можно ли представить людей во всей Вселенной более счастливых, чем они, коим боги даровали невиданную для большинства смертных честь: провозгласить начало величайшего из священных торжеств — наступление «Праздника слезы», восхода-рождения на востоке красы звездного Неба, лучезарной звезды богини Сотис-Изиды, Сириуса, могущественного ночного Солнца; «Праздника вечности»; «Праздника Тота», многомудрого бога-Луны, который научил людей небесной науке, гаданиям и чародейству; праздника начала «Божественного», «Великого» или «Псового года»; праздника вступления на престол нового фараона. Вдали от алтаря, едва видное в мерцающих сполохах языков пламени храмовых светильников, стояло изваяние уходящего в прошлое года, представленного в образе плотно закутанного в ткань богочеловека.

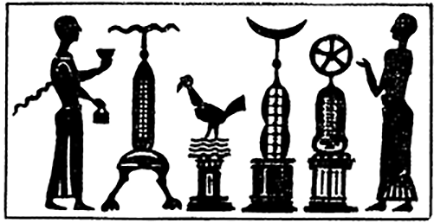

Лишь голова и плечи его были обнажены, да кончики пальцев ног чуть высовывались из-под ниспадающих складок. Тело божества плавной тугой спиралью обвивала змея, символизирующая неустанно текущее время дней. В той же стороне храма смутно просматривались скульптура звездного стража с ключом и странная фигура о двух головах — юноши, обозначающего начало года, и старика, олицетворяющего его окончание. Жрецы с почтительным смирением проходили мимоизображений солнечных богов, возглавляющих времена года, — дитя, связанного с зимним солнцестоянием, юноши — с весенним равноденствием, мужчины с окладистой бородой — с летним солнцестоянием и глубокого старца — с осенним равноденствием. По другим изваяниям, которые замерли в иных залах храма, каждый, в том числе чужестранец, мог увидеть, что солнечное божество в стране Хапи меняло свой облик не только каждый день от утра к вечеру или в периоды великих солнцеворотов и в равноденственные дни, но также каждый раз, как только дневное светило вступало в очередной «звездный дом», зодиакальное созвездие, определяющее наступление одного из 12 месяцев текущего года — тота, фаофи, атир, хойям, тиби, мехир, фаменот, фармута, пахон, пайни, эпифи и месяца рождения Солнца — месори. В обликах богов в храме были представлены не только Солнце и зодиакальные созвездия, но также Луна, планеты и все звезды, которые своими восходами или заходами разграничивали зодиакальный пояс. Всю Вселенную олицетворяла голубая, как Небо, змея с желтой чешуей. Наибольшая суета наблюдалась между тем в помещении около скульптуры с головой пса. До появления на востоке сияюще-светлой Сотис-Изиды, Песьей звезды, оставался час.

Всю прошедшую зиму она на протяжении ночи сияла, радуя глаза беспредельно почитающих ее детей Хапи, божественного Нила. К весне же прекрасная Изида светилась лишь по вечерам на западе, склоняясь при каждом очередном заходе Солнца все ниже и ниже к горизонту. Жрецы тогда с не меньшим, чем теперь, старанием наблюдали за царственной по красоте звездой, с трепетом ожидая момента, когда она займет то положение, после которого, согласно многократно проверенным расчетам и наблюдениям, должна была на следующую ночь исчезнуть с небосклона. Такое, вызывающее горестные плачи, событие происходило в весеннюю пору всегда. Но в этот год, предшествующий божественному Празднику слезы, печальный уход жизнелюбивой Сотис в ужасную пасть мира смерти — Дуат точно совпал с не менее прискорбным событием — кончиной фараона, блистательно представлявшего на Земле в обычном человечьем обличье животворное Солнце небес. Вот уже 70 дней, как душа умершего владыки, покинув бренное тело в часы ухода за горизонт вечернего Ра, бога Солнца, и госпожи ночного Неба Изиды, отправилась, увлекаемая ими, в страшное чрево подземного мира, в «Дом бальзамирования», в не ведомую до самой кончины никому из смертных Преисподнюю, долину Дуат. Пребывать ей там до возрождения в бессмертья осталось всего час, который завершит последнюю из семи декад отсутствия на Небе светлой Сотис, вслед за чем и должен наступить долгожданный, в буйных весельях и радостях людей Праздник вечности, когда она должна была вновь заблистать на Небе, но уже на востоке. И столько же времени, всего час, остался жрецам, чтобы завершить бальзамирование останков фараона, который, кажется, так внезапно покинул этот мир, досадно не дожив до вселенского Праздника Тота все те же 70 дней невидимости в небесах прекрасной Сотис-Изиды. Отлет души фараона в вечность небытия почти два с половиной месяца назад был между тем неожиданным для кого угодно, но не для изощренных в искусстве наблюдения знамений Неба, всемогущих в знаниях и силе жрецов. Никого из них, смиренных и скромных служителей храма Встречи середины Солнца, не удивило и то поразительное обстоятельство, что фараон почил как раз в ночь, когда Сотис скрылась за мрачными склонами западных гор, обрамляющих безжизненную ливийскую пустыню. Увы, так оно и должно было случиться с неизбежностью, когда до наступления Года Бытия, божественного праздника великой Изиды, оставалось 70 дней, и никому не следовало сомневаться в оправданности трагических предчувствий жрецов. Еще бы — всезнание и всемогущество их известно всем! Это они, кого при дворе земного владыки с трепетным почтением называли «мастерами небесных тайн», умели посредством загадочных магических действий остановить в Небе движение самого всесильного Солнца, и тогда наступали периоды зимнего или летнего солнцестояний, ускорить или, напротив, замедлить его бег. Им не составляло труда призвать на помощь Луну и заставить реки течь к своим истокам, предсказывать обилие или голод, наводнение или землетрясение, эпидемию и падеж скота. Особый страх обитателей долины Хапи вызывало никому более из смертных не доступное умение жрецов предугадывать появление в Небе вестников напастей и бедствий, в том числе кровавых войн, — хвостатых комет. Собранные с незапамятных времен наблюдения за небесными явлениями, предрекавшими события счастливые или печальные, позволяли храмовым звездочетам растолковывать страждущим дурное или доброе влияние звезд, а также мудреность соотношений между блуждающими среди светил планетами и рождением животных. За стенами храма в народе ходили слухи, что жрецы умеют вдохнуть жизнь в изготовленные из воска фигурки людей и животных. Но еще страшнее — способность их превратить в мертвеца любого живущего, если будет на то повеление всемогущих богов… По влиянию жрецы превосходили при дворе фараона даже тайных советников, которые важно именовались «мастерами дворцовых тайн», и начальников стражи телохранителей, которые отвечали за самое драгоценное в государстве — бесценную жизнь земного представителя Неба, самого солнцеликого владыки. Кто мог усомниться в великом достоинстве жрецов, «мастеров небесных тайн», увидев, как эти бритоголовые, бесшумно ступающие и молчаливые люди с переброшенной через плечо пятнистой шкурой пантеры — знаком высочайшего чина — проходили (не сбрасывая сандалий!) в святая святых дворца фараона — его внутренние покои. Осчастливленным редкостной для смертных возможностью лицезреть фараона, им дозволялась к тому же воистину невиданная честь — смиренно и почтительно приветствуя наместника небесных светил на Земле, целовать не ступню его, а святейшее колено! Нет, никто, даже «мастера дворцовых тайн», всегда настороженные к опасностям самых изощренных в коварстве заговоров, не могли бы, как, впрочем, и могучие стражи-телохранители, оградить фараона от смерти в начале той тревожной ночи, когда, согласно вещим предсказаниям «мастеров небесных тайн», Сотис должна была исчезнуть с западного горизонта Неба. Так оно и случилось, как предсказали жрецы: владыка отошел в вечность точно за 70 дней до Праздника слезы, когда на востоке предстояло блеснуть, предваряя восход Ра, божественной звезде Изиды. В этот же день случилось еще одно знаменательное событие — наследник усопшего, вопреки действующим в обычные годы правилам, не занял трона. Ему, согласно предписаниям всемогущих богов, предстояло стать фараоном в тот самый величественный день, до начала которого оставалось теперь полчаса ночного времени. А до этого каждый из 70 дней отсутствия Сотис на Небе начинался с того, что правителем страны всего на сутки объявлялся один из высших сановников государства. Так на священном троне владыки страны Хапи за 7 декад сменилось 70 фараонов, каждый из которых царствовал только один день и одну ночь, а затем покорно уступал свои права всесильного наместника Солнца на Земле очередному преемнику. Наконец трон занял последний избранник из когорты высших сановников, и теперь он готовился с наступлением предрассветных сумерек сложить с себя сан, чтобы жрецы могли почтительно передать, наконец, регалии правителя тому, кому они должны принадлежать по праву божественного наследования. «Временщики» потому-то один за другим и всходили на трон, а затем оставляли его, чтобы согласно строгим жреческим установлениям истинный наследник стал обладателем власти в святой день Праздника вечности. Он действительно станет им, но не раньше, чем произнесет, согласно правилу, установленному жрецами, клятву — подтверждение верности их предначертаниям в счете времени. Кто взойдет на трон — скоро узнают все жители страны Хапи. Чужестранца, однако, при воспоминании о загадочном уходе из жизни старого правителя как раз в день исчезновения с горизонта Сотис-Изиды, мучил тем временем совсем другой вопрос — какова была последующая судьба каждого из 70 «фараонов на день», которых он более не встречал? Не отправлялись ли и они, ближайшие соратники умершего государя, вслед за своим владыкой в «обитель вечного блаженства»? Чужестранец, даже будь он свидетелем происходящего в течение последних 70 дней, едва ли смог бы без толковых пояснений посвященного в тонкости сокровенных тайн понять, что предопределяло каждое из загадочных событий и чем следовало объяснить особую трепетность бритоголовых при отправлении службы последнего часа ночи перед наступлением Праздника слезы. Быть может, тем, что на востоке, у самой кромки Земли над горизонтом начали вдруг проступать пока едва только различимые первые звезды созвездия Рака? Ведь они — верный знак близости утренних сумерек дня летнего солнцестояния, когда Ра, войдя накануне в созвездие Льва, приобретал наибольшее свое могущество в году? Подобное событие, которое определялось как пора сезонного солнцеворота, разумеется, важный момент для отправления культовых священнодействий. Но ведь оно происходило в долине Хапи каждое лето, когда наступала испепеляющая жара, и потому в нем трудно усмотреть нечто исключительное для календарного многолетья. Волнение могло вызываться нетерпеливым ожиданием появления в этот рассветный час в стороне от полосы зодиакальных созвездий царственной звезды утра и вечера — Сириуса. Он самый яркий в созвездии Большого Пса и на всем Небе, и потому первое утреннее явление его заслуживало, конечно, почтительного поклонения. Но и это небесное знамение случалось ежегодно, когда лучезарному «Солнцу ночного Неба» (видному, впрочем, порой и днем, настолько ярок Сириус) воздавалось должное в храмовых службах. Чужестранец, наконец, узнал бы, что Сириус почитается в долине Хапи под именем Сотис-Изиды и Песьей звезды, которая образно воспринималась здесь в качестве сторожевой собаки или лающего пса. Сотис-Изида была, оказывается, как раз той удивительной звездой утреннего Неба, которая при восходе своем могла, как чуткий пес, возвещать обитателям измученной зноем долины Хапи приближение наводнения. Разлив приносил с собой плодородный ил, благодатный для взращивания злаков, но навлекал опустошительные разрушения, отчего людям в это время следовало держаться начеку. Но и такое наводнение случалось каждый год в разгар лета, а потому не могло, при всей его значимости, объяснить в полной мере ту степень торжественности, с которой отправлялась нынче служба в храме Встречи середины Солнца. Если бы мудрый Тот, учитывая превеликую в ту ночь занятость жрецов, согласился, как во времена оны, потолковать о днях зарождения и становления мира, а затем по старой памяти поучить неразумных познаниям в небесной науке, то лучшего поводыря для чужестранца вообразить невозможно. И тут выяснилось бы, что начала сокровенного восходят к тому времени, когда внуки изначального бога Атума и дети Шу и Тефнут богиня Нут (Небо) и бог Геб (Земля) вознамерились, вопреки желаниям Ра, вступить в брачный союз. Они, влюбленные друг в друга, осмелились ослушаться всемогущего солнечного божества и стали супругами. Сначала слившиеся воедино, они были отделены друг от друга богом воздуха Шу и образовали собой части мироздания: Нут стала небесным сводом, протянувшимся с востока на запад и опирающимся, как на колонны, на свои ноги и руки, а Геб — Землею. Это на его спине, после того как он перевернулся вниз животом, появились горы, долины, реки и моря, выросли деревья и травы, родились животные и люди. Разгневанный всем случившимся, и в особенности непослушанием, Ра проклял молодых супругов и в отместку за строптивость решил обрушить на Нут, главную, по всей видимости, виновницу происшедшего, самое жестокое из возможных для женщины наказаний: отныне и навсегда она лишалась возможности рожать детей в какой бы то ни было день или месяц года.