Живое море. В мире безмолвия [Жак-Ив Кусто] (fb2) читать онлайн

[Настройки текста] [Cбросить фильтры]

[Оглавление]

Жак-Ив Кусто

Живое море

Перевод с английского Л. Жданова

Рисунок на переплете С. Цылова

Иллюстрации Е. Шелкун

Жак-Ив Кусто

Фредерик Дюма

В мире безмолвия

Jacques-Yves Cousteau with Frederic Dumas

THE SILENT WORLD

Hamish Hamilton, London, 1953

Глава первая

Человекорыбы

Однажды утром в июне 1943 года я пришел на железнодорожную станцию Бандоль на Французской Ривьере и получил деревянный ящик, присланный багажом из Парижа. Он содержал новое многообещающее изобретение, плод многолетних трудов и мечтаний — автоматический дыхательный аппарат для подводных исследований, работающий на сжатом воздухе. «Акваланг» — «подводные легкие», — как мы назвали аппарат, был создан мною в сотрудничестве с инженером Эмилем Ганьяном.

Я поспешил на виллу Барри, где меня ожидали мои товарищи, Филипп Тайе и Фредерик Дюма. Ни один мальчишка не испытывал такого волнения, разбирая рождественские подарки, какое переживали мы, когда распаковывали первый акваланг. Если аппарат действует, это будет означать подлинную революцию в подводных работах!

Мы увидели батарею из трех небольших баллонов, наполненных сжатым воздухом и соединенных с регулятором, напоминающим формой и величиной обычный будильник. От регулятора отходили две гибкие трубки; они были прикреплены другим концом к специальному мундштуку. Навесив на спину этот аппарат, защитив нос и глаза водонепроницаемой маской со стеклянным окошечком и надев на ноги резиновые ласты, мы сможем свободно парить в морских глубинах…

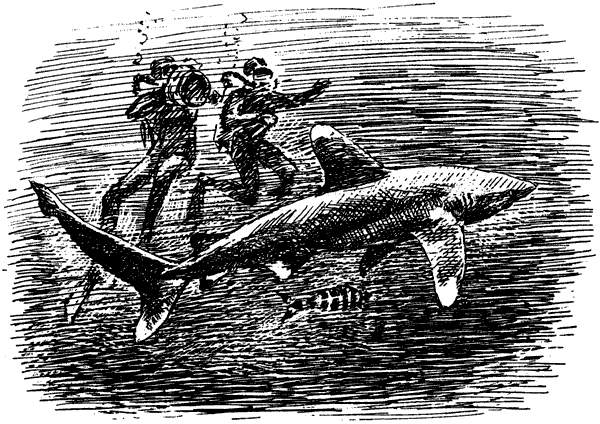

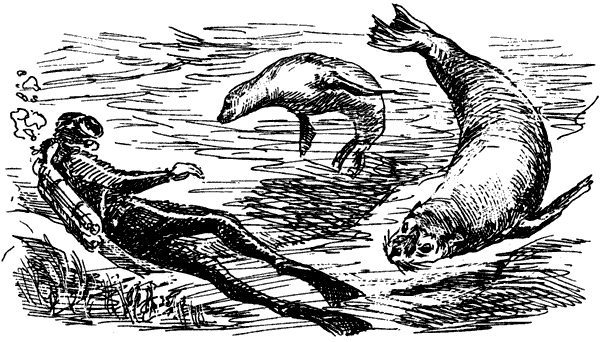

Мы тут же направились в укромный заливчик, где можно было не опасаться любопытных купальщиков и итальянских солдат из оккупационных войск. Я проверил давление воздуха в баллонах — сто пятьдесят атмосфер. Сдерживая свое возбуждение, я старался спокойно обсуждать план первого испытания. Дюма, один из лучших ныряльщиков Франции, останется на берегу, сохраняя силы и тепло, готовый, если понадобится, нырнуть мне на помощь. Моя жена, Симона, будет плавать с обычной маской на поверхности, дыша через трубку, и следить за мной. По первому же ее сигналу Дюма нырнет и сможет быть около меня буквально через несколько секунд. «Диди», как его звали на Ривьере, погружался без всякого снаряжения на глубину до шестидесяти футов[1].

Друзья навьючили мне на спину баллоны. Регулятор пришелся как раз против затылка, трубки изогнулись над головой. Я поплевал на внутреннюю сторону небьющегося стекла резиновой маски и сполоснул его в море, чтобы не запотевало при нырянии. Затем плотно натянул маску на лоб и скулы и заложил в рот мундштук. Небольшой клапан величиной с канцелярскую скрепку должен был обеспечить под водой приток свежего воздуха и вывод выдыхаемого. Шатаясь под пятидесятифунтовой тяжестью, я заковылял, словно Чарли Чаплин, в воду.

Предполагалось, что дыхательный аппарат будет обладать некоторой плавучестью. Я окунулся в прохладную воду, чтобы убедиться, в какой степени на меня повлияет известный закон Архимеда, согласно которому на всякое тело, погруженное в жидкость, действует подъемная сила, равная весу вытесненной жидкости. Дюма примирил меня с Архимедом, прицепив к моему поясу свинцовый груз весом в семь фунтов. Я медленно опустился на песчаное дно. Мои легкие без усилия вдыхали чистый, свежий воздух. При вдохе слышалось слабое сипение, при выдохе — негромкое журчанье пузырьков. Регулятор подавал ровно столько воздуха, сколько было необходимо.

Я глянул вниз, чувствуя себя посторонним, вторгающимся в чужие владения. Подо мной впереди тянулось нечто вроде оврага, склоны которого были покрыты темно-зеленой тиной, черными морскими ежами и мелкими, напоминающими цветы, белыми водорослями. Тут же паслась рыбья молодь. Песчаные откосы уходили вниз, теряясь в глубокой пучине. Солнце сияло так ярко, что мне приходилось щуриться.

Прижав руки к бокам, я слегка оттолкнулся ластами и двинулся с нарастающей скоростью вглубь. Затем перестал работать ногами: теперь мое тело двигалось по инерции, совершая удивительный полет. Наконец скольжение прекратилось. Я медленно выдохнул — объем моего тела уменьшился, соответственно уменьшилась подъемная сила воды, и я стал плавно опускаться вниз, словно в волшебном сне. Глубокий вдох — меня влечет обратно вверх.

Мои легкие приобрели совершенно новую функцию: теперь они играли еще и роль чувствительной балансирующей системы. Дыша спокойно и размеренно, я наклонил голову и погрузился до глубины тридцати футов. Я не ощущал давления, хотя оно на этой глубине вдвое больше обычного. Акваланг автоматически подавал более плотный воздух, уравновешивая рост наружного давления. Через тонкую ткань легкого это контрдавление передавалось в кровь и немедленно распределялось по всему организму. В мозг не поступало никаких сигналов, которые говорили бы о возросшей нагрузке. Я чувствовал себя превосходно, если не считать слабой боли в среднем ухе и улитке. Я несколько раз глотнул, как это делают в самолете, чтобы открыть евстахиевы трубы; боль исчезла. (Я никогда не ныряю с затычками в ушах — это очень опасно. Между ними и барабанной перепонкой остается воздушная подушка. Когда давление в евстахиевых трубах возрастает, воздух напирает изнутри на перепонки с такой силой, что может разорвать их.)

Мною овладело чувство особой приподнятости. Вот я достиг дна. Среди камней плыла стайка круглых и плоских, как тарелки, саргов. Я глянул вверх — там мутным зеркалом светилась поверхность моря. В центре моего стеклянного окошечка виднелся маленький — не больше куколки — четкий силуэт Симоны. Я помахал рукой — куколка замахала в ответ.

Потом мое внимание привлек выдыхаемый воздух. Сплющенные напором плотной среды, воздушные пузырьки постепенно росли в объеме, поднимаясь в слои с меньшим давлением, но сохраняли причудливую форму. Непрерывной цепочкой они тянулись из регулятора, скрашивая мое одиночество. Я подумал, как важны будут для нас эти пузыри. Пока они продолжают булькать на поверхности, внизу все в порядке. Исчезнут пузыри — начнется тревога, спешные розыски, мрачные догадки…

Я поплыл над камнями и нашел, что вполне могу сравниться с саргами[2]. Идти горизонтально, как они, самое удобное в среде, превосходящей воздух плотностью в восемьсот раз. Это было словно в грезах: я мог остановиться и повиснуть в пространстве, ни на что не опираясь, не привязанный ни к каким шлангам или трубкам. Мне часто снилось раньше, что я лечу, расправив руки-крылья. И вот теперь я парил в самом деле — только без крыльев. (После первого «полета» с аквалангом я уже больше никогда не летал во сне.)

Я представил себе водолаза с его громоздкими калошами, привязанного к длинной кишке и облаченного в медный колпак. Мне не раз приходилось видеть, каких трудов стоит каждый шаг водолазу-калеке в чужой стране. Отныне мы сможем проплывать милю за милей над неизведанным миром, свободные и ничем не связанные, чувствуя себя как рыба в воде.

Я совершал всевозможные маневры: петлял, кувыркался, крутил сальто. Вот я встал вверх ногами, опираясь на один палец, и расхохотался сам. Странно прозвучал этот смех под водой. И что бы я ни выдумывал, воздух поступал ровно и бесперебойно. Я парил в пространстве, словно перестал существовать закон тяготения. Совсем не двигая руками, я мог развить скорость до двух узлов. Вот я иду прямо вверх, обгоняя собственные пузыри, а вот опять спускаюсь на глубину шестидесяти футов. Мы часто бывали на этой глубине и без дыхательных аппаратов, но не знали, что ожидает нас ниже этого рубежа. Каких глубин сможем мы достичь с помощью чудесного аппарата?

Прошло уже пятнадцать минут, как я покинул берег маленького залива. Регулятор продолжал неутомимо шепелявить что-то; запас воздуха позволял мне оставаться под водой около часа. Я решил не подниматься, пока не озябну. Меня привлекали расщелины, которые до сих пор дразнили нас своей недоступностью. Я проник в темный тесный тоннель, касаясь грудью грунта; воздушные баллоны стукались с легким звоном о свод. В таких случаях человеком владеет двойственное чувство. С одной стороны, его манит загадка, с другой стороны, он помнит о том, что наделен здравым смыслом, который способен сохранить ему жизнь, если им не пренебрегать. Меня прижимало к своду тоннеля: израсходовав треть запасенного воздуха, я несколько потерял в весе. Разум подсказал мне, что мое безрассудство может привести к повреждению дыхательных трубок. Я повернул и поплыл на спине обратно. Весь свод грота был усеян омарами на тонких ножках, напоминавшими огромных мух. Их головы и усы были обращены в сторону входа. Я старался дышать осторожно, чтобы не задеть их грудью.

Там, наверху, — живущая впроголодь оккупированная Франция. Подумав о сотнях калорий, которые ныряльщик теряет в воде, я облюбовал себе пару омаров в фунт весом и осторожно, остерегаясь шипов, снял их со свода. Затем выбрался из грота и пошел со своей добычей к поверхности.

Неотступно следившая за моими пузырями Симона нырнула мне навстречу. Я вручил ей омаров и отправился за новой порцией, а она вернулась на поверхность. Симона вынырнула около камня, на котором сидел, уставившись на поплавок своей удочки, оцепеневший провансалец. Он увидел, как из воды появилась светловолосая женщина, держа в каждой руке по извивающемуся омару. Она положила их на камень и обратилась к нему: «Будьте добры, постерегите их для меня». Рыболов выронил из рук удочку.

Симона ныряла еще пять раз, принимая от меня омаров и складывая их на камне. Рыболов не мог видеть меня. Наконец Симона подплыла к нему за своим уловом.

— Прошу вас, оставьте одного себе, мсье. Их очень легко собирать, нужно только делать, как я.

Уплетая мою добычу, Тайе и Дюма дотошно расспрашивали меня обо всех подробностях. Мы строили бесчисленные планы применения акваланга. Тайе произвел расчет прямо на скатерти и торжественно объявил, что каждый ярд нашего продвижения в глубь моря открывает человеку еще триста тысяч кубических километров жизненного пространства. Наша троица давно знала друг друга — вот уже много лет мы ныряли вместе. Наш новый ключ к неизведанному миру сулил чудеса. Мы вспомнили, с чего начинали…

Нашим первым вспомогательным приспособлением были подводные очки, которые давным-давно известны в Японии и Полинезии. В шестнадцатом веке ими пользовались добытчики кораллов на Средиземном море. За последние пятьдесят лет их открывали заново не менее пяти раз. Незащищенный человеческий глаз, очень плохо видящий под водой, буквально прозревает благодаря водонепроницаемым очкам. Однажды воскресным утром 1936 года — это было в Ле Мурильоне, близ Тулона — я окунулся в воды Средиземного моря, надев очки Ферне. Я служил тогда на флоте рядовым артиллеристом, был неплохим пловцом и преследовал одну цель — отработать свой кроль. О море я думал лишь как о соленой среде, разъедающей мне глаза. И вдруг мне открылось поразительное зрелище: подводные скалы, покрытые зарослями зеленых, бурых, серебристых водорослей, среди которых плавали в кристально чистой воде неизвестные мне рыбы. Вынырнув на поверхность за воздухом, я увидел автомашины, людей, уличные фонари. Затем снова погрузил лицо в воду, и цивилизованный мир сразу исчез; внизу были джунгли, недоступные взору тех, кто движется над водой. Бывает, на вашу долю выпадает счастливое сознание того, что жизнь разом изменилась; вы прощаетесь со старым и приветствуете новое, бросаясь очертя голову навстречу неизведанному. Так случилось со мной в тот летний день в Ле Мурильоне, когда у меня открылись глаза на чудеса моря. Я стал жадно прислушиваться к рассказам о героях Средиземноморья — пользуясь очками Ферне и ножными ластами Ле Корлье, вооруженные варварским оружием, они производили настоящее опустошение в рыбьем царстве. Бесподобный Ле Муань, погрузившись в морскую пучину около Санари, бил рыбу пращой! Знаменитый Фредерик Дюма, сын профессора физики, охотился под водой с заостренным железным прутом. Для этих людей рубеж между двумя взаимно чуждыми мирами не существовал. Я уже два года увлекался ныряньем в очках, когда встретил Дюма. Вот как он сам рассказывает о своем приобщении к подводному спорту. «…Летом 1938 года, сидя как-то раз на прибрежном камне, я увидел настоящего человекорыбу, явно опередившего меня в эволюции. Плавая, он ни разу не поднял головы, чтобы сделать вдох: для этого у него во рту была трубка. На ногах — резиновые ласты. Я восхищался его сноровкой. Наконец он замерз и вышел из воды. Это был лейтенант флота Филипп Тайе. Он изобрел оружие для подводной охоты наподобие моего. Очки у него были больше моих. Он рассказал мне, где раздобыть очки и ласты и как сделать дыхательную трубку из садового шланга. Мы назначили с ним день совместной охоты. Этот день явился важной вехой в моей подводной жизни». Этот день оказался важным для всех нас: я был знаком с Тайе еще раньше, и теперь мы все трое собрались вместе. Подводная охота разгорелась вовсю. Остроги, арбалеты, самострелы, гарпунные ружья — все было обращено против морской дичи. В прибрежных водах почти не стало рыбы; местные рыбаки возмущались. Нас обвиняли в том, что мы распугиваем рыбу, рвем сети, грабим верши и устраиваем настоящий мистраль своими дыхательными трубками. Однажды, кувыркаясь в воде, Дюма заметил, что за ним наблюдает с мощного катера живописный детина, голый по пояс и весь разрисованный танцующими девицами и знаменитыми полководцами. Эта ходячая картинная галерея окликнула Диди. Он вздрогнул: это был Карбон, пресловутый марсельский гангстер, чьим идолом был Аль Капоне. Карбон подозвал Диди, пригласил его к себе на катер и осведомился, чем тот занят. — Ничего особенного, просто ныряю, — робко ответил Диди. — Я люблю приезжать сюда, чтобы отдохнуть на покое от городского шума, — сказал Карбон. — Ты заинтересовал меня — будешь теперь нырять с моей скорлупы. Диди рассказал ему, что рыбаки невзлюбили ныряльщиков. Карбон вспылил. Направив свой катер прямо в гущу рыбацких лодок, он демонстративно обнял Диди своей волосатой ручищей и заорал: — Эй, вы! Учтите — это мой друг! Мы дразнили Дюма его гангстером, но вынуждены были отметить, что рыбаки больше не смели его задевать. Вместо этого они послали протест в правительственные инстанции. Был принят закон, строго регламентирующий подводную охоту. Применение водолазных аппаратов и огнестрельного оружия запрещалось. Ныряльщиков обязали обзавестись разрешениями на охоту и войти в официально утвержденный клуб рыболовов. Однако крупная рыба уже исчезла из прибрежных вод от Ментоны до Марселя. Было зафиксировано еще одно примечательное явление: рыбы научились держаться за пределами досягаемости оружия подводных охотников. Они нагло дразнили ныряльщика, вооруженного самострелом, держась от него в пяти футах. Если ныряльщик брал с собой гарпунное ружье резинового боя, бьющее на восемь футов, то рыбы аккуратно соблюдали дистанцию в восемь футов с небольшим. Они словно знали, что дальнобойность самого мощного гарпунного ружья — пятнадцать футов. Сотни лет человек был самым безобидным изо всех появлявшихся под водой существ. Когда же он вдруг освоил правила подводного боя, рыбы тотчас разработали оборонительную тактику. В пору нашего увлечения очками Дюма как-то побился об заклад, что за два часа набьет острогой двести двадцать фунтов рыбы. Он нырнул пять раз, на глубину от сорока пяти до шестидесяти футов. В каждый заход он успевал, пока у него хватало воздуха, одолеть здоровенную рыбину. Диди добыл четырех груперов общим весом в двести фунтов и одну восьмидесятифунтовую лихию. Одно из наших самых ярких воспоминаний — сражение с огромной лихией, весившей не менее двухсот фунтов. Дюма поразил ее острогой, и мы стали посменно нырять, стараясь закрепить успех. Дважды нам удавалось дотащить рыбину до самой поверхности. Однако воздух, казалось, действовал на нее только ободряюще: мы выдыхались, а рыбина все усиливала сопротивление. В конце концов царица лихий спаслась бегством. Мы были молоды и порой переступали границы здравого смысла. Однажды — это было в декабре, в Каркерэне — Тайе пришел на берег один и, оставив свою собаку Сойку сторожить одежду, стал нырять. Температура воды была около десяти градусов. Филипп погнался с острогой за большим морским окунем, но озяб и вынужден был прекратить преследование. Между тем он успел довольно далеко уйти от берега. Усталый, окоченевший, он через силу поплыл обратно. Наконец Филипп выбрался на камень и упал без сознания, обдуваемый пронзительным ветром. Жизнь его была на волоске, но тут пес, движимый каким-то чудесным инстинктом, прикрыл Филиппа собой и стал дышать ему в лицо. Тайе пришел в себя и с огромным трудом добрел до укрытия. Исследуя физиологию подводного плавания, мы начали с действия холода. Вода лучше, чем воздух, проводит тепло, она обладает поразительной способностью поглощать калории. Тело пловца сильно охлаждается в море, что создает огромную нагрузку на его тепловые центры. Внутренняя температура должна во что бы то ни стало оставаться неизменной. Атакованный холодом организм осуществляет стратегическое отступление. Первой на произвол врага оставляется кожа, затем подкожные слои. Происходит сжатие поверхностных капилляров; отсюда гусиная кожа. Если холод продолжает наступление, организм уступает ему руки и ноги, лишь бы сохранить жизненные центры. Понижение внутренней температуры опасно для жизни. Мы убедились, что тот, кто после купания кутается в мохнатую простынь, делает ошибку. Не сохраняя нисколько тепла, он лишь заставляет тепловые центры сжигать лишние калории для подогрева покровов тела. При этом происходят серьезные нервные реакции. К слову сказать, горячие напитки и алкоголь также не способны восстановить температуру наружных покровов. Если мы иногда после трудного погружения выпиваем глоток бренди, то скорее чтобы успокоиться, чем для того, чтобы согреться. Мы установили, что самый простой и лучший способ восстановить тепло — залезть в горячую ванну или стать между двумя кострами на берегу. Часто смазывают кожу жиром, перед тем как купаться в холодной воде. Мы сделали любопытное открытие: жир не держится на коже. Вода смывает его, оставляя лишь тонкую пленку, которая не только не защищает пловца, но, наоборот, способствует потере тепла. Другое дело, если бы жир можно было впрыскивать под кожу, получая нечто вроде теплоизолирующего подкожного слоя кита. В поисках защиты от холода я немало потрудился, изготовляя прорезиненные костюмы. В первом из них я сильно смахивал на Дон-Кихота. Следующий гидрокостюм можно было слегка надувать для лучшей теплоизоляции, но зато он обеспечивал равновесие только на одной какой-нибудь глубине, и я должен был все время следить за тем, чтобы он не увлек меня вниз и не вытолкнул наверх. Кроме того, воздух стремился собраться в ногах, и я повисал вниз головой. В конце концов нам удалось в 1946 году создать гидрокостюм, который сохранял постоянную форму; с тех пор мы применяем его для работы в холодной воде. Он надувается за счет воздуха, выдыхаемого ныряльщиком. Клапаны около головы, кистей и ступней выпускают лишний воздух наружу и обеспечивают стабильность на любой глубине и при любом положении тела. Путешественник Марсель Ишак убедился в достоинствах этого костюма, погружаясь в море во льдах Гренландии во время недавней полярной экспедиции Поля-Эмиля Виктора. Дюма придумал «демисезонный» костюм — легкую резиновую кофту, которая позволяет ныряльщику находиться в воде до двадцати минут, нисколько не сковывая его. Успех ударил нам в голову. В самом деле — едва начав нырять, мы уже достигли тех же глубин, что ловцы жемчуга и собиратели губок, ныряющие с детских лет! Правда, в 1939 году у острова Джерба (Тунис) у меня на глазах шестидесятилетний араб, собиратель губок, за две с половиной минуты опустился без дыхательного аппарата на сто тридцать футов; я сам проверил глубину лотом. Такие подвиги по плечу немногим. Чем глубже опускается ныряльщик, тем сильнее растущее давление сжимает его легкие. Человеческие легкие — это воздушные шары, заключенные в тонкую клетку, прутья которой прогибаются под давлением. На глубине ста футов объем воздуха в легких уменьшается до одной четверти первоначального. Еще глубже изгиб ребер достигает предела, грозя повреждениями и переломами. Правда, обычная глубина, на которой работают собиратели губок, не превышает шестидесяти шести футов, при давлении до трех атмосфер, вызывающем сжатие грудной клетки до одной трети нормального объема. Мы натренировались опускаться на эту глубину без аппаратов за две минуты с помощью привешенного к поясу груза. Ниже двадцати пяти футов груз перевешивал подъемную силу грудной клетки и усиленно тянул ко дну; приходилось опасаться неприятных происшествий. Ныряя без аппарата, Дюма применял особую технику. Он плавал, погрузив лицо в воду и дыша через трубку. Завидев внизу что-нибудь интересное, он осуществлял маневр, получивший название coup de reins, дословно — «толчок от бедер», в подражание китам. Это означает, что человек перегибается в пояснице, направляя голову и корпус вертикально вниз, затем сильным толчком выбрасывает ноги в воздух и устремляется отвесно в глубину. Такое скоростное погружение требует хорошо тренированных широких евстахиевых труб, ведь давление растет очень быстро. Но зона собирателей губок не могла нас удовлетворить: море продолжало таить в себе загадки, которые все больше дразнили наше воображение. Мы мечтали о дыхательных аппаратах не столько даже для того, чтобы погружаться еще глубже, сколько для того, чтобы подольше оставаться под водой, получить возможность, так сказать, пожить в этом новом мире. Мы испытали аппарат Ле Приёра — баллон со сжатым воздухом, прикрепляемый на груди и непрерывно подающий воздух в маску. Ныряльщик вручную регулирует приток, что позволяет приспосабливаться к давлению и в то же время сократить расход воздуха. С аппаратом Ле Приёра мы совершили наши первые настоящие подводные прогулки. Однако ограниченный запас воздуха позволял плавать под водой очень недолго. Оружейный мастер крейсера «Сюфрен» сделал по моим чертежам кислородный аппарат. Из противогазной коробки, начиненной натронной известью, небольшого баллона с кислородом и куска шланга он смастерил приспособление, в котором щелочь поглощала углекислоту, очищая выдыхаемый воздух. Оно действовало автоматически и бесшумно, и с ним можно было свободно плавать. Уйдя с кислородным аппаратом на глубину двадцати пяти футов, я ощутил неведомый мне дотоле безмятежный покой. В полном одиночестве и безмолвии я парил в стране грез; море приняло меня как своего. Увы, блаженство длилось недолго… Услышав, что с кислородом можно безопасно нырять до глубины сорока пяти футов, я попросил двух матросов с «Сюфрена» последить за мной со шлюпки, пока я попытаюсь достичь «кислородной границы». Я шел вглубь, настроенный на торжественный лад. Морские джунгли приняли меня как своего, и я решил отказаться от человеческих повадок, сложить ноги вместе и плыть, извиваясь, как дельфин. Тайе показывал нам на поверхности моря, как плавать, не отталкиваясь руками и ногами. Несмотря на помехи, вроде моей собственной анатомии и подвешенного на поясе свинцового груза, мне удалось перевоплотиться в рыбу. Плывя в удивительно прозрачной воде, я увидел в девяноста футах от себя группу изящных серебристо-золотых аурат; алые заплаты жабер напоминали нарядные мундиры бригадиров британской армии. Я подобрался к ним довольно близко. Несмотря на свое перевоплощение, я не забывал, что могу плыть намного быстрее, стоит лишь пустить в ход «грудные плавники». Мне удалось загнать одну из рыб в ее норку. Она встопорщила спинной плавник и беспокойно завертела глазами. Потом приняла смелое решение и, бросившись мне навстречу, проскочила в нескольких дюймах от меня. В это время внизу показался большой голубой зубан с сердитым ртом и враждебными глазами. Он повис в воде на глубине около сорока шести футов. Я двинулся к нему — зубан стал отступать, сохраняя безопасное расстояние. Внезапно у меня судорожно задрожали губы и веки, спина выгнулась дугой. Отчаянным усилием я отцепил груз и… потерял сознание. Матросы увидели, как мое тело выбросило наверх, и поспешили втащить меня в лодку. После этого у меня несколько недель болели мышцы и затылок. Я решил, что коробка была заряжена недоброкачественной натронной известью. Зима прошла в упорной работе: я совершенствовал свой кислородный аппарат, чтобы застраховаться от судорог. Летом я снова отправился к Поркеролям и нырнул на глубину сорока пяти футов с новым аппаратом. Судороги напали на меня настолько неожиданно, что я не помню, как сбросил груз. Я чуть не утонул. С тех пор у меня пропал всякий интерес к кислороду.

Летом 1939 года, выступая с речью на званом обеде, я доказал присутствовавшим, что в ближайшие десять лет войны быть не может. А четыре дня спустя я был на борту своего крейсера, получившего секретный приказ выступить в западном направлении; придя еще через сутки в Оран, мы услышали, что объявлена война. Рядом с нами стоял на рейде дивизион английских торпедных катеров. Один из них вышел из строя: на винт намотался толстый стальной трос. В Оранском порту не было своих военно-морских ныряльщиков, и я вызвался проверить, как обстоит дело. Меня не охладило даже то, что я увидел под водой: трос обернулся шесть раз вокруг вала и еще несколько раз вокруг лопастей. Я вызвал со своего корабля пять хороших ныряльщиков, и мы принялись обрубать трос. На это ушло несколько часов, и мы еле стояли на ногах, когда наконец вернулись на крейсер. Торпедный катер смог выйти в море вместе со своим дивизионом, и когда он проходил мимо нас, команда выстроилась вдоль борта и прокричала троекратное «ура» в честь безрассудных французов. В этот день я убедился, что тяжелая работа под водой — опасная вещь. Для таких дел совершенно необходимы дыхательные аппараты. Прошло некоторое время. Я работал в Марселе на службе морской разведки, действовавшей против оккупантов. Мой начальник предложил мне возобновить подводные эксперименты, насколько позволит служба. Кстати, это поможет замаскировать мою деятельность. Я решил испытать аппарат Ферне; в основе его устройства трубка, через которую сверху насосом накачивают воздух. Трубка оканчивается клапаном, а ныряльщик всасывает воздух через мундштук. Это простейший из когда-либо сконструированных дыхательных аппаратов. Правда, ныряльщик связан с поверхностью и половина воздуха расходуется впустую, но зато можно обойтись без предательского кислорода. Как-то раз, на глубине сорока футов, я полной грудью вдыхал воздух, подаваемый насосом Ферне, как вдруг ощутил в легких странный толчок. Журчанье пузырьков прекратилось; я немедленно перекрыл мускульным усилием горло, сохраняя в легких остаток воздуха. Потом потянул трубку — она подалась без всякого сопротивления. Оказалось, что она переломилась у самой поверхности. Я поплыл к лодке. Только потом до меня дошло, какая опасность мне грозила. Не перекрой я инстинктивно свой собственный «клапан», вода под страшным давлением ворвалась бы через трубку в легкие. Когда с риском для жизни испытываешь изобретения, такие происшествия только увеличивают желание добиться успеха. Мы принялись изучать меры защиты. Однажды Дюма нырнул с аппаратом Ферне на семьдесят пять футов; я следил за трубкой. Вдруг она переломилась. Дюма оказался в ловушке на глубине, где давление втрое превосходит атмосферное. Я поймал трубку и стал лихорадочно вытаскивать ее, ожидая самого худшего. Снизу чувствовались какие-то сильные рывки. Наконец показался Дюма — трясущийся, с багровым лицом и выпученными глазами, но живой! Он своевременно задержал воздух и полез вверх по трубке, как по канату. Мы продолжали возиться с этим аппаратом, пока не добились того, что он стал работать сравнительно надежно, но зависимость от насоса сковывала нас, нам хотелось свободы передвижения. Мы мечтали об автоматическом аппарате с сжатым воздухом. Вместо устройства Ле Приёра с ручной регулировкой хотелось получить конструкцию вроде той, что применяется в кислородных масках для высотных полетов. Я отправился в Париж искать инженера, с которым мог бы найти общий язык. Мне посчастливилось встретить Эмиля Ганьяна, эксперта по газовому оборудованию, состоявшего на службе одной крупной международной корпорации. Это было в декабре 1942 года. Я изложил Эмилю свои требования; он кивнул и прервал меня: — Что-нибудь вроде этого? — Он протянул мне маленькую бакелитовую коробочку. — Это мой клапан для автоматической подачи горючего газа в автомобильный мотор. В то время бензин был дефицитным и его всячески старались заменить газом. — Тут есть что-то общее с вашей задачей, — сказал Эмиль. Через несколько недель наш первый автоматический регулятор был готов. Мы избрали для его проверки уединенное место на Марне. Эмиль стоял на берегу; я вошел в воду. Регулятор в изобилии подавал воздух без малейших усилий с моей стороны. Однако, как и в аппарате Ферне, часть воздуха выходила впустую через трубку выдоха. Я попробовал стать на голову — подача воздуха почти прекратилась, дышать нечем. Тогда я лег горизонтально; снова пошел воздух. Но как же мы будем нырять, если регулятор не позволяет плыть вниз головой? Обескураженные и разочарованные, мы отправились домой. В чем дело? В наших руках чудесное изобретение; оно сначала понижает давление воздуха со ста пятидесяти до шести атмосфер, потом регулирует его плотность и количество для дыхания. Ответ был найден прежде, чем мы доехали до Парижа. Когда я стоял в воде прямо, отверстие выдоха оказывалось на шесть дюймов выше отверстия вдоха; из-за перепада давления и получался непрерывный сильный ток воздуха. Если же я переворачивался вниз головой, выходное отверстие оказывалось ниже входного, ток воздуха прерывался. Когда я лежал, у обоих отверстий давление среды было равным и регулятор действовал безупречно. Выход оказался очень простым: расположить отверстия возможно ближе друг к другу, чтобы приток воздуха не нарушался разницей давления. Улучшенную конструкцию испытали в бассейне в Париже, она действовала безотказно.

Глава вторая

Глубинное опьянение

Первое лето на море с аквалангом прочно запечатлелось в нашей памяти. Это было в 1943 году, в разгар войны, в оккупированной противником стране, но мы настолько увлеклись подводным плаванием, что не обращали внимания на необычные обстоятельства. Мы жили на вилле Барри: Дюма, Тайе с женой и ребенком, кинооператор Клод Хульбрек с женой, наконец, мы с Симоной и наши двое малышей. Часто гостил у нас вместе с женой наш старый друг Роже Гари, директор фабрики красителей в Марселе. Оккупантам мы, должно быть, казались довольно унылой компанией отдыхающих.

Не так-то легко было насытить двенадцать голодных ртов. Тайе отправился в деревню и привез пятьсот фунтов сушеных бобов, которые мы сложили в углехранилище и ели за завтраком, ленчем и обедом, лишь изредка изобретая что-нибудь для разнообразия. Подводные пловцы тратят больше калорий, чем рабочие горячих цехов. Нам удалось получить карточки первой категории, что давало нам несколько граммов масла и сравнительно большой паек хлеба. Мясо было редкостью. Рыбы мы ели мало, так как рассчитали, что улов не возместит нам расход калорий на подводную охоту, настолько мы ослабли.

За это лето мы пятьдесят раз ныряли с аквалангом. Однако чем больше мы привыкали к нему, тем больше опасались внезапной катастрофы. Этому научили нас неудачи с насосом Ферне. Дело шло слишком благополучно. Чутье подсказывало нам, что невозможно так запросто покорить море. Где-то в глубинах Дюма, Тайе и меня подстерегает непредвиденная западня.

Друзья на берегу выслушивали наши отчеты из подводного мира с безразличием, приводившим нас в бешенство. Оставалось только обратиться к фотографии, чтобы показать виденное нами. Поскольку мы постоянно находились под водой в движении, мы сразу же начали с кино. Первой нашей съемочной камерой был престарелый «Кинамо», приобретенный мною за двадцать пять долларов. Папаша Хейник, венгерский беженец, изготовил для него замечательную линзу; Леон Веш, машинист торпедного катера «Марс», — водонепроницаемый бокс. В войну было невозможно раздобыть 35-миллиметровую кинопленку. Мы накупили пятидесятифутовые катушки ленты к «Лейке» и склеивали ее до нужной длины в темной комнате.

Одним из мест наших съемок был остров Планье, лежащий на главном рейде Марселя; на этом острове стоял знаменитый маяк, который отступающие немцы разрушили в 1944 году. Около Планье затонул на предательской скале английский пароход «Дальтон» водоизмещением в пять тысяч тонн. Нос судна лежал на глубине пятидесяти футов, дальше скала спускалась круто вниз.

Интересна судьба этого судна. Зафрахтованный греческой компанией, «Дальтон» в сочельник 1928 года вышел из Марселя с грузом свинца. Судно устремилось к маяку Планье, словно москит к лампе, врезалось в остров и пошло прямиком ко дну. Смотрители маяка спустились по скалам к воде и спасли всю команду. Они сообщили потом, что спасенные, начиная от юнги и кончая капитаном, поголовно были пьяны. Праздничное настроение всех одолело.

Заручившись разрешением администрации маяка, мы взяли акваланги, остроги, самострелы, кинокамеры, воздушный компрессор, продукты и высадились на острове. Служащие маяка жили в постоянном напряжении: каждый миг могли явиться немцы, чтобы взорвать маяк, либо английская подводная лодка с десантом.

Мы спустились по каменным ступеням в воду и подплыли к бушприту «Дальтона». Подступ к глубинам здесь затруднялся крутой скалой, к тому же закладывало уши. Бывает, что, погружаясь вниз головой, вы чувствуете себя так, словно превратились в забиваемый клин. Однако стоит глотнуть, как давление на барабанные перепонки пропадает и сразу восстанавливается хорошее самочувствие.

Мы прошли мимо выступающего носа и вдоль искореженных бортов к покоробившейся палубе с разинутой пастью грузового трюма. Затем проникли в трюм, щуря глаза, чтобы быстрее привыкнуть к темноте. Выстланный песком и листами железа, он напоминал глубокую шахту; в том месте, где переломился корпус, зияло громадное отверстие, открывающее вид на морскую пучину. Я повис в темном тоннеле, наблюдая, как из-за железных зубцов появляются мои товарищи. Пузырьки воздуха над ними напоминали паровозные дымки.

В середине корабля переплетение стальных конструкций образовало своего рода джунгли, в которых порхали зубаны. Под разрушенным мостиком мы обнаружили покрытое слоем маленьких ракушек главное рулевое колесо. Переборки были украшены геометрическими узорами, повторяющими расположение труб и приборов.

Мы находились на глубине ста футов, в еще не изведанной нами зоне. Внизу сквозь корпус, как сквозь трубу, виднелись части кормы, покоившиеся на песчаной банке. Надстроечная часть лежала в тридцати футах от нас неповрежденная, обе мачты на своих местах.

Первоначально мы не собирались погружаться очень глубоко. Мы думали поплавать на глубине шестидесяти футов, но море манило нас все дальше и дальше вглубь. И вот мы очутились на чреватой опасностями глубине семнадцати саженей. Где проходит предел? Может быть, на дразнящем нас песчаном откосе между двумя половинами «Дальтона»? Пожалуй, лучше подняться наверх и там обдумать эту проблему.

А на острове нас ожидала другая, весьма тривиальная задача — как прокормиться. Подводному пловцу нужно съедать в день четыре фунта мяса. Тайе и Дюма взялись опровергнуть закон, гласящий, что добытая на подводной охоте рыба не может возместить тех калорий, которые затрачены на погоню за ней. Громадные груперы, плававшие вокруг носа «Дальтона», еще не были знакомы с охотниками. Они, казалось, только и ждали, когда Дюма пронзит их острогой. Мы варили целые котлы густой похлебки. Для этого приходилось разрезать нашу добычу на части, но чистить ее мы избегали. Головы, глаза, мозг и внутренности сообщали ухе совершенно особый вкус, какого не даст очищенная рыба. Вовсе не обязательно есть, скажем, рыбьи глаза, но, сохраняя по примеру диких народов всю требуху, мы получали замечательный навар.

Выловленные нами груперы относились к особенно крупному виду, известному под названием меру, который почти не встречался на рыбных рынках Прованса, покуда за дело не взялись подводные пловцы. Рыбаки видели этих здоровяков через смотровые трубы со стеклянным дном, но не могли поймать их в свои сети. Иногда меру клюют на удочку. Попав на крючок, они уходят в щель в скале и отчаянно сопротивляются, упираясь колючками в камень. У арабов есть свой прием: они опускают к трещине осьминога и сильно дергают лесу. Иногда это приносит успех, чаще — нет. Есть еще хитрая уловка: вниз по леске спускают тяжелый грузик. Ударяя меру в нос, он заставляет рыбу на миг расслабиться, и, если одновременно потянуть лесу, можно выдернуть упрямца из щели или хотя бы подтащить его на несколько дюймов. В крайнем случае посылают еще грузики; терпеливая осада обычно приносит рыболову победу.

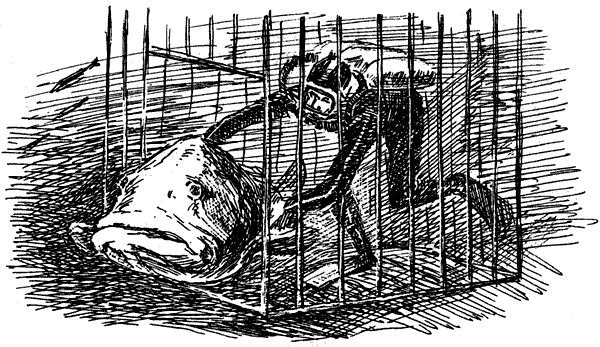

Одна из жертв Дюма — сорокафунтовый меру — задала ему немалую работу. Он выследил ее около «Дальтона». Меру развил стремительную скорость, словно понимая, чем ему грозит эта встреча. Он все время сохранял безопасную дистанцию, вне пределов досягаемости для гарпунного ружья, и наконец рванулся к своему убежищу. В последний миг Дюма выстрелил. Гарпун пронзил рыбину; она помчалась, таща Диди за собой. Вдруг меру нырнул под судно. Дюма попал в очень неприятное положение: его скребло грудью о песчаное дно, а баллоны акваланга бились о железо. Вот так штука: рыба затащила человека в щель! Меру исчез из поля зрения, но продолжал тянуть Дюма все дальше и дальше. В темноте Диди видел только пробковый поплавок на гарпунном шнуре. Наконец поплавок застрял, и рыбина оказалась как бы на якоре.

Дюма перерезал тросик и стал выбираться задним ходом, моля Бога, чтобы проржавленный корпус выдержал удары баллонов. В железных листах над ним уже виднелось немало дыр. В конце концов Диди выкарабкался. Что же дальше? Он решил все-таки попытаться добыть дерзкую рыбу: проник сверху внутрь корпуса и в дыре с зазубренными краями увидел свой поплавок. Едва Диди дернул шнур, как взбешенная болью рыба рванула его за собой и снова затащила в лабиринт. Перехватываясь руками, Дюма пошел вперед вдоль шнура, пока не нащупал гарпун.

Завязалась ожесточенная схватка — в темноте, в тучах песка, взбитого извивающимися телами. Диди удалось взять верх и развернуть рыбину к выходу. После этого оставалось только держаться за гарпун, как за руль: меру сам помчал его через дыру на волю.

Нелегкий способ добывать рыбу, но мы были голодны!

…Мы долго подбадривали себя, готовясь к неизбежному: предстояло опуститься к кормовой части «Дальтона», чтобы установить предел акваланга. И вот мы скользим через громадное железное брюхо вниз, в зловещую светлую пасть, за которой на глубине ста тридцати футов в кристально чистой воде лежит корма. Все здесь выглядело необычно. Предметы не отбрасывали тени. Повисшие в пространстве мачты, железные листы, даже люди казались в лучащемся отовсюду свете огромными и словно размытыми.

Доски кормовой палубы исчезли, обнажив переплетение стальных ребер и бимсов. Вместо знакомых нам зеленых и бурых водорослей — жесткий и колючий биологический покров. На квартердеке мы увидели что-то напоминающее ковенантскую арку, какую носят по улицам в дни церковных праздников. Арка оказалась кокпитом старой конструкции; над ним висел поломанный запасной штурвал, вокруг которого вился рой черных рыбок.

Мы нерешительно подплыли к поручням на корме и глянули вниз: мягкий песчаный откос терялся в смутной дали. Мы чувствовали себя так же хорошо, как на глубине пятидесяти футов. К этому времени у нас уже начало вырабатываться чувство глубины. При этом мы исходили из своих физических ощущений, стараясь не воображать несуществующих симптомов.

Прежде чем соскочить с кормы, мы невольно «пощупали» воду, чтобы увериться, что она будет служить нам опорой, когда мы покинем корабль. Потом шагнули за борт и опустились на грунт. Здесь мы увидели наполовину зарывшиеся в песок лопасти винта; дно было изрыто его предсмертными конвульсиями. Мы двинулись дальше. Так глубоко никто из нас не бывал, но мы не чувствовали ничего необычного; только дышать стало немного труднее из-за большей нагрузки. Стоило поплыть несколько быстрее или попытаться поднять тяжелый предмет, как ритм дыхания нарушался.

Наконец мы пошли к поверхности, протянув вдоль корпуса «Дальтона» тройную цепочку пузырьков, и вскоре очутились на скалистом склоне под каменной лестницей маяка Планье. Вдруг у меня помутилось в глазах, все закружилось в огненном вихре. Я уцепился за камень и зажмурился. Итак, море все-таки карало меня! Немного погодя я рискнул открыть глаза. Все было в полном порядке. На скале мелькали ленивые блики света. Мои товарищи исчезли. Я вышел на поверхность и присел на каменную ступеньку. Средиземное море весело искрилось на солнце. Позже я узнал, что все дело было в декомпрессии: к органам равновесия во внутреннем ухе приливает кровь, у ныряльщика кружится голова, и он видит падающие звезды. Осложнениями это не грозит.

Уже в первое лето мы много раз без каких-либо осложнений ныряли на глубину до двадцати двух саженей, и Дюма не сомневался, что с аквалангом можно погружаться еще глубже. Чтобы определить границу акваланга, он задумал провести под тщательным контролем экспериментальное погружение. Если не затягивать пребывание на глубине, можно не бояться кессонной болезни.

Мы уже знали кое-что об этой болезни из трудов пионера ее изучения Поля Берта, работавшего в конце 1870-х годов, и из исследований английских и американских физиологов. Кессонная болезнь — бичныряльщиков. Очень мучительная, она подчас влечет за собой инвалидность, а то и смерть. Впервые медицина столкнулась с ней на строительстве Бруклинского моста, где землекопы рыли выемки для мостовых устоев в шахтах, осушаемых сжатым воздухом.

Болезнь эта вызывается тем, что человек, находящийся под давлением, вдыхает молекулы азота — неактивного газа, который составляет семьдесят восемь процентов нашей атмосферы. При выдохе азот не выделяется целиком обратно, а растворяется в крови и в тканях. Когда давление падает, понижается и растворимость азота, он начинает собираться в пузырьки. Это напоминает то, что мы видим, открывая бутылку шампанского: углекислый газ, находившийся до этого под давлением, бурно выделяется, как только выскочит пробка. То же происходит в организме ныряльщика. В легких случаях человек отделывается ломотой в суставах. В тяжелых случаях пузырьки азота могут закупорить кровеносные сосуды, повредить нервные узлы и даже вызвать смерть, закупорив сердечные сосуды.

В октябре 1943 года мы прибыли в рыбацкую деревушку на Средиземном море, чтобы встретиться с другими участниками намеченного испытания. Мсье Матьё, портовый инженер, и мэтр Годри, местный пристав, уже осматривали стометровый канат с узлами, вдоль которого предстояло погружаться Фредерику Дюма. Во Франции пристав исполняет еще и роль официального свидетеля, а также следователя. Его свидетельство считается достаточным в любой судебной инстанции. Итак, инженер и пристав методично подсчитывали узлы и проверяли расстояние между ними; оно должно было составлять ровно один метр.

Два баркаса, полные зрителей, сопровождали жертву к месту опыта. Второй баркас шел за первым на буксире; на нем были и мы с Диди, сильно озадаченные вниманием публики. Мы уже обсудили все мыслимые стороны предстоящего эксперимента; Диди перебрал и взвесил все, что только могло случиться, и ко всему был готов.

Все было предусмотрено. Заранее выбрали место с чистой, спокойной водой. Надев новехонький акваланг и пояс с грузом, Дюма пойдет вдоль каната ногами вниз, избегая лишних движений, до наибольшей посильной ему глубины. Затем он отцепит груз, привяжет его к канату и быстро всплывет. Готовясь, Диди так переволновался, что само погружение казалось ему уже чистой формальностью.

Наш буксир бросил якорь. Глубина двести сорок футов. Небо заволокло тучами, осенний ветерок нагнал мутные волны с белыми гребешками. В воздухе повисла изморось. Я должен был страховать Дюма и вошел в воду первым. Меня сразу же отнесло, и я с большим трудом пробился обратно к трапу. Настала очередь Диди. Капитан баркаса очень волновался за него и суетился вокруг, всячески стараясь помочь нам. Дюма отдал ему честь в благодарность за заботу и скрылся под водой. Его несколько беспокоило, что груз весит много. Уже погрузившись, он обнаружил, что при повороте головы влево перегибается шланг выдоха, и вернулся. Я отплыл, чтобы поймать брошенный в воду канат с узлами, и чуть не захлебнулся еще до начала великого события. Дюма снова ушел под воду.

Я посмотрел вниз: Диди погрузился и плыл брассом против течения, к канату. Вот он взялся за него; из регулятора вырвались пузырьки воздуха — выдохнул. Диди немного отдышался и быстро пошел вниз в мутную беспокойную воду, перехватываясь руками по канату.

Все еще тяжело дыша после всей этой возни, я двинулся следом к своему посту на глубине ста футов. Голова у меня кружилась. Диди не оглядывался; я видел, как мелькают его руки и голова в бурой воде.

Вот как он сам описывает свое рекордное погружение:

«Освещение не меняет окраски, как это обычно бывает при волнении наверху. Я не могу ничего разобрать. То ли близится закат, то ли глаза ослабли. Вот узел, отмечающий глубину в сто футов. Не ощущаю никакой слабости, дышу тяжело. Проклятый канат висит не отвесно, он опускается наклонно в этот желтый суп, причем под все более острым углом. Меня это беспокоит, однако я чувствую себя превосходно. Мною овладевает чувство хмельной беззаботности. В ушах гудит, во рту горько. Течение покачивает меня, словно я хлебнул лишнего.

Забыты и Жак, и все остальные там наверху. Устали глаза. Продолжаю спускаться, пытаюсь думать о дне внизу и не могу. Меня тянет ко сну, но при таком головокружении невозможно уснуть. Вокруг меня совсем темно. Протягиваю руку за следующим узлом, но промахиваюсь. Ловлю узел и привязываю к канату свой груз в этом месте.

Взлетаю вверх, словно пузырь. Без груза болтаюсь во все стороны. Судорожно цепляюсь за канат. Но вот хмель улетучивается. Я трезв и зол от сознания, что не достиг цели. Миную Жака и спешу дальше наверх. Мне сообщают, что я пробыл под водой семь минут».

Пояс Диди был привязан на глубине двухсот десяти футов. Пристав удостоверил этот факт. Еще ни один ныряльщик с автономным дыхательным аппаратом не достигал такой глубины, а Дюма был твердо убежден, что спустился не ниже ста футов.

Опьянение Дюма объяснялось наркотическим действием азота. Это отклонение в физиологии ныряльщиков за несколько лет до того изучал капитан военно-морских сил США А. Р. Бенке. В оккупированной Франции ничего не знали о его трудах. Мы назвали это явление l’ivresse des grandes profondeurs (опьянение или «отравление» большой глубиной).

Поначалу действие глубины похоже на легкий наркоз. Подводный пловец чувствует себя Богом. Если проплывающая мимо рыба разинет рот, ныряльщик способен вообразить, что она просит воздуха, и щедрым жестом предложить ей свой мундштук. Явление это весьма сложное и по-прежнему остается загадкой для физиологов. Капитан Бенке считает, что все дело в перенасыщении крови азотом. Кессонная болезнь тут ни при чем; газ химически воздействует на нервные центры. Новейшие лабораторные исследования говорят о связи «глубинного опьянения» с остаточным углекислым газом в нервной ткани. Опыты, проведенные военно-морскими силами США, показали, что загадочный хмель не поражает ныряльщиков, дышащих смесью, в которой азот заменен гелием. Промышленное производство гелия налажено только в США и охраняется строгим законом, так что иностранные исследователи не могут получить американский гелий. Водород, который тоже легче воздуха, эффективностью не уступает гелию, но он взрывоопасен, и с ним сложно обращаться. Швед Цеттерстрём погружался с аппаратом, где применялся водород, но из-за промаха, допущенного его помощниками на поверхности, умер во время декомпрессии и не смог внести ясности в этот вопрос.

Я очень восприимчив к глубинному опьянению. Я люблю его и вместе с тем боюсь, как Страшного Суда. Оно поражает все органы чувств и совершенно заглушает инстинкт жизни. Физически сильные люди поддаются ему не так быстро, как неврастеники вроде меня, но им труднее потом взять себя в руки. Люди умственного труда пьянеют легко, зато, одолев опьянение, они быстро приходят в себя. Этот хмель наводит на мысль о пьяных сборищах двадцатых годов, когда наркоманы собирались вместе и вдыхали закись азота.

У глубинного опьянения есть одно счастливое преимущество перед алкоголем: никакого похмелья! Как только вы вышли из опасной зоны, мозг тотчас проясняется, и на следующее утро нет никаких неприятных ощущений. Когда я читаю отчеты о рекордных погружениях, мне всегда хочется спросить чемпиона, сильно ли он опьянел!

Самую потешную историю о воздействии давления рассказал мне сэр Роберт Дэвис, изобретатель первого спасательного аппарата для подводников. Много лет назад под одной рекой прокладывали тоннель, и группа местных деятелей спустилась туда, чтобы отпраздновать сбойку стволов. Они пили шампанское и были весьма разочарованы: ни игры, ни шипучести в вине. А все дело было в давлении, из-за него пузырьки углекислого газа остались растворенными. Когда же отцы города поднялись на поверхность, вино в их желудках зашумело и брызнуло через рот на манишки, только что из ушей не полилось! Одного высокопоставленного чиновника пришлось отправить обратно в тоннель, чтобы подвергнуть рекомпрессии.

Взлетаю вверх, словно пузырь. Без груза болтаюсь во все стороны. Судорожно цепляюсь за канат. Но вот хмель улетучивается. Я трезв и зол от сознания, что не достиг цели. Миную Жака и спешу дальше наверх. Мне сообщают, что я пробыл под водой семь минут».

Пояс Диди был привязан на глубине двухсот десяти футов. Пристав удостоверил этот факт. Еще ни один ныряльщик с автономным дыхательным аппаратом не достигал такой глубины, а Дюма был твердо убежден, что спустился не ниже ста футов.

Опьянение Дюма объяснялось наркотическим действием азота. Это отклонение в физиологии ныряльщиков за несколько лет до того изучал капитан военно-морских сил США А. Р. Бенке. В оккупированной Франции ничего не знали о его трудах. Мы назвали это явление l’ivresse des grandes profondeurs (опьянение или «отравление» большой глубиной).

Поначалу действие глубины похоже на легкий наркоз. Подводный пловец чувствует себя Богом. Если проплывающая мимо рыба разинет рот, ныряльщик способен вообразить, что она просит воздуха, и щедрым жестом предложить ей свой мундштук. Явление это весьма сложное и по-прежнему остается загадкой для физиологов. Капитан Бенке считает, что все дело в перенасыщении крови азотом. Кессонная болезнь тут ни при чем; газ химически воздействует на нервные центры. Новейшие лабораторные исследования говорят о связи «глубинного опьянения» с остаточным углекислым газом в нервной ткани. Опыты, проведенные военно-морскими силами США, показали, что загадочный хмель не поражает ныряльщиков, дышащих смесью, в которой азот заменен гелием. Промышленное производство гелия налажено только в США и охраняется строгим законом, так что иностранные исследователи не могут получить американский гелий. Водород, который тоже легче воздуха, эффективностью не уступает гелию, но он взрывоопасен, и с ним сложно обращаться. Швед Цеттерстрём погружался с аппаратом, где применялся водород, но из-за промаха, допущенного его помощниками на поверхности, умер во время декомпрессии и не смог внести ясности в этот вопрос.

Я очень восприимчив к глубинному опьянению. Я люблю его и вместе с тем боюсь, как Страшного Суда. Оно поражает все органы чувств и совершенно заглушает инстинкт жизни. Физически сильные люди поддаются ему не так быстро, как неврастеники вроде меня, но им труднее потом взять себя в руки. Люди умственного труда пьянеют легко, зато, одолев опьянение, они быстро приходят в себя. Этот хмель наводит на мысль о пьяных сборищах двадцатых годов, когда наркоманы собирались вместе и вдыхали закись азота.

У глубинного опьянения есть одно счастливое преимущество перед алкоголем: никакого похмелья! Как только вы вышли из опасной зоны, мозг тотчас проясняется, и на следующее утро нет никаких неприятных ощущений. Когда я читаю отчеты о рекордных погружениях, мне всегда хочется спросить чемпиона, сильно ли он опьянел!

Самую потешную историю о воздействии давления рассказал мне сэр Роберт Дэвис, изобретатель первого спасательного аппарата для подводников. Много лет назад под одной рекой прокладывали тоннель, и группа местных деятелей спустилась туда, чтобы отпраздновать сбойку стволов. Они пили шампанское и были весьма разочарованы: ни игры, ни шипучести в вине. А все дело было в давлении, из-за него пузырьки углекислого газа остались растворенными. Когда же отцы города поднялись на поверхность, вино в их желудках зашумело и брызнуло через рот на манишки, только что из ушей не полилось! Одного высокопоставленного чиновника пришлось отправить обратно в тоннель, чтобы подвергнуть рекомпрессии.

Теперь, через десять лет после того, как мы впервые робко проникли в стотридцатифутовую зону, женщины и старики уже при третьем или четвертом погружении достигают этой глубины. Летом на Ривьере неизменно появляется некий мсье Дюбуа, он выдает напрокат акваланги и инструктирует любого, кто пожелает увидеть морское дно. Сотни людей надевают на спину аппараты и смело ныряют в воду. А я вспоминаю, сколько пришлось помучиться Филиппу, Диди и мне, и к чувству гордости при виде снаряжения, которое раздает мсье Дюбуа, примешивается легкая досада.

Глава третья

Затонувшие корабли

Вернемся, однако, немного назад. Однажды ночью в ноябре 1942 года мы с Симоной были разбужены в нашей марсельской квартире гулом самолетов, летевших на восток. Я настроил приемник на Женеву: Гитлер нарушил свое слово и занял военно-морскую базу Тулон. Грохот и пламя взрывов возвестили о самоуничтожении французского флота. Голос диктора дрожал, когда он перечислял погибшие корабли, в число которых входили так хорошо знакомые мне «Сюфрен» и «Дюплей». Мы с Симоной плакали у приемника, словно изгнанники, оторванные от дорогих нам людей и кораблей.

На место немцев пришли итальянцы, которые принялись хозяйничать в доках: разрушать и расчищать. Не могу забыть, как они калечили орудия на боевых судах.

Мысль о погибших кораблях не давала нам покоя. Когда мы стали намечать свою программу на следующую весну, Дюма только о них и говорил. Мы решили снять фильм о затонувших судах.

Однако Южная Франция была по-прежнему занята солдатами Муссолини. Итальянцы были начеку; они отказывались дать нам пропуск на выход в море с рыбаками. Тщетно старались мы произвести на них впечатление письмом от Международного комитета по исследованию Средиземноморья, который одно время возглавлял итальянский адмирал Таон ди Равель. Стоило нам заплыть за пределы зоны, отведенной для купальщиков, как посты открывали огонь, причем я так и не мог понять, делалось ли это по злобе или просто так, для забавы.

Потом итальянцев сменили немцы. Неожиданно я обнаружил, что мое письмо производит впечатление на самых свирепых гитлеровцев. Слово «культура» оказывало на них магическое действие, и мы смогли возобновить свою работу без особых помех. Притом они, к счастью для нас, никогда не допытывались, чем мы занимаемся. Позднее мы узнали, что германское морское министерство затратило миллионы марок на разработку подводного снаряжения для военных целей. Некоторые из их испытательных команд, очевидно, ныряли неподалеку от нас. Мы погружались до тридцати саженей, тогда как военные ныряльщики с кислородными аппаратами вынуждены были ограничиваться семью саженями. Правда, у кислородных аппаратов есть неоспоримое преимущество для военных: они не выдают подводного пловца предательскими пузырями.

Мы быстро убедились, что планировать розыск затонувших судов куда легче, чем находить их на самом деле. Большинство таких кораблей, лежащих на дне грязных, темных гаваней или в местах с сильным течением и непрекращающимся волнением на поверхности, не представляло интереса для кинооператора. Нас могли устроить только суда, затонувшие в чистой воде, но где их найти? Ни одна карта, ни один документ не давали точных данных. Даже наиболее заинтересованные стороны — судовладельцы, страховые компании и правительственные бюро — редко могли дать нужные сведения. Единственным выходом было тщательно проверять рассказы спасателей, рыбаков и водолазов.

Мы приступили к поискам, опираясь на помощь Огюста Марселлина, известного в Марселе подрядчика по подъему грузов с затонувших судов. Он указал нам несколько известных ему точек и дал нам для рекогносцировки катера с командами. Но сперва мы опросили рыбаков во всех приморских кабачках. Они знали только один способ обнаружить затонувшее судно: если сеть за что-нибудь зацепилась, значит, внизу лежит корабль, mais certainement (можете не сомневаться!). Мы исследовали много таких мест; чаще всего виновником порчи сетей оказывалась подводная скала…

Не один вечер скоротали мы, слушая рассказы двух бывших водолазов, Жана Кацояниса из Кассиса и Мишеля Мавропойнтиса из Тулона. Вся жизнь их прошла в поисках затонувших судов, губок, красных кораллов и асцидий виолет. Виолета — необычное лакомство, распространенное только в Марселе. Эти асцидии с виду похожи на камни и селятся на каменистом грунте, извлекая питательные вещества из морской воды. При опасности они сжимаются и словно прирастают к камню, так что ныряльщик должен быть расторопным, если хочет вернуться с добычей. Престарелые гурманы так и рыщут в гавани в поисках редкого и драгоценного лакомства, продаваемого горластыми уличными торговцами, и поедают его тут же на улице. Разрезав оболочку виолеты, вы видите неаппетитную на вид мякоть ярко-желтого цвета с красными и фиолетовыми пятнышками. Содержимое оболочки отправляется большим пальцем прямо в рот. Я как-то попробовал одну виолету. Это было все равно, что есть йод. Утверждают, будто виолеты излечивают туберкулез и увеличивают половую потенцию. Дюма съел как-то пятнадцать штук за раз и доложил наутро, что не заметил никакого эффекта.

Жан Кацоянис и Мишель Мавропойнтис поработали на своем веку во всех концах Средиземноморья: у берегов Ливии, Греции, Туниса, Алжира, Испании, Италии, Франции. Мы услышали захватывающие описания схваток с муренами и рассказы о том, как можно заблудиться в густых подводных лесах. Ветераны водолазного дела не раз наблюдали сквозь стекла своих шлемов ныряльщиков — собирателей губок — и разработали собственную теорию, слушая которую мы едва удерживались от хохота.

— Кожа ныряльщика, — поясняли они, — покрывается множеством маленьких пузырьков. Эти-то пузырьки и защищают его от давления. Стоит ему задеть за что-нибудь, и пузырьки отрываются от кожи, а тогда — конец.

У обоих стариков руки и ноги были скрючены кессонной болезнью. Это наше счастье, говорили они, что мы еще живы. В дни их молодости ежегодно половина ныряльщиков, работавших в богатых губкой прибрежных водах Туниса, становилась калеками или гибла от «глубинного удара».

Как-то мы встретили в корсиканских водах группу греков — профессиональных водолазов. Они погружались в старых латаных костюмах и помятых шлемах, за несколько секунд достигая глубины в сто семьдесят футов. Через десять — пятнадцать минут медленно поднимались обратно, однако совершенно пренебрегали правилами ступенчатой декомпрессии, которые предусматривают для этой глубины и длительности погружения девятиминутную остановку в десяти футах от поверхности, чтобы выделился накопившийся в тканях азот. Без громоздких костюмов это были щуплые люди, изуродованные кессонной болезнью. Они собирали кораллы для ювелиров и зарабатывали совсем неплохо. Сбыв свой товар, ловцы кораллов ковыляли в бистро, где мигом пропивали и проигрывали полученные деньги.

Эти полуинвалиды уверяли нас, что стоит им покинуть сушу и вернуться в мир повышенного давления, как они, словно омытые живой водой, сразу обретают утраченную гибкость членов. Первый же «глубинный удар» превращает их в узников моря, и с каждым новым погружением узы становятся все прочнее. То, что им под водой легче, объясняется очень просто: плотная среда служит опорой и расковывает их.

Море увечит греков-водолазов; но еще безжалостнее обходится оно с затонувшими судами. Под слоем краски полным ходом орудует ржавчина; сверху все обрастает водорослями и моллюсками. Издалека может показаться, что перед вами подводный утес. Потом вы догадываетесь: это корабль, утративший свой гордый вид.

Первый обследованный нами — еще до «Дальтона» — затонувший корабль относился к числу тулонских «самоубийц». Это был мощный буксир, покоившийся на внешнем фарватере на глубине сорока пяти футов. Один генуэзец по имени Джианино подрядился поднять его груз для итальянских военно-морских властей. Мы сопровождали Джианино, изображая любителей-энтузиастов, мечтавших о возможности заснять его за работой.

За восемь месяцев такелаж и рангоут обросли пышными водорослями, и судно напоминало разукрашенный цветами плот на карнавале в Ницце. Черные раковины покрыли борта и вентиляционные трубы траурным орнаментом. Кругом во множестве плавали рыбы, преимущественно морские окуни; люди их ничуть не беспокоили.

Джианино упивался возможностью продемонстрировать нам свое искусство. Но водолаз передвигается по дну с большим трудом, каждый неуклюжий скачок стоит ему немалых усилий. Вода бурлит вокруг него. Мы привыкли к тому, что для успеха исследований надо избегать касаться дна, и были готовы проклинать его свинцовые калоши. А Джианино, вдохновленный глазом кинокамеры, играл. Вот он нагнулся и драматическим жестом прижал к груди морскую звезду. Мы прилежно «снимали» эту подводную феерию. Джианино не знал, что мы оставили камеру в Тулоне, а здесь таскали за собой нагруженный здоровенным гаечным ключом пустой бокс, не желая разочаровывать его.

Джианино приподнял люк машинного отделения, закрепил его гнилой веревкой, вытравил из скафандра половину воздуха и вошел внутрь судна. Самолюбие Диди было задето. Он еще ни разу не видал затонувшего корабля, не говоря уже о том, чтобы проникнуть внутрь. И он решил отправиться следом за Джианино. Однако тут же подумал о гнилой веревке и вернулся. Джианино подпустил воздуха в скафандр и выскочил из люка, словно аэростат воздушного заграждения. Он виртуозно маневрировал по вертикали, по горизонтали же двигался с большим трудом. Диди не спеша поплыл вдоль палубы и очутился перед входом на полубак. Я увидел, как он нерешительно открыл дверь и, поколебавшись секунду, двинулся вперед, словно нырнул в бутылку с чернилами. В тот же миг его ласты показались снова, и он выскочил задним ходом.

Человек, плавно скользящий над поросшей тиной палубой, не видит ни дерева, ни бронзы, ни железа. Оснастка судна превращается во что-то непонятное. Вот возвышается странное трубообразное растение, выращенное садовником-чародеем. Диди подплыл ближе и повернул какое-то колесо. Растение медленно наклонилось: это был пушечный ствол. Стальные механизмы сохраняются в море долго. Мы видели поднятые на поверхность дизельные моторы и электрогенераторы; они прекрасно сохранились, хотя три года пробыли на дне. Необходимо, однако, сразу разбирать их и промывать пресной водой, иначе от соприкосновения с воздухом тотчас же начнется бурная коррозия.

Первым обследованным нами давно погибшим кораблем был линкор «Иена»; он затонул во время артиллерийских испытаний еще до первой мировой войны. За три десятилетия вода так разрушила корабль, что он казался уродливым творением самого моря. Ничего похожего на судно. Уцелевшие листы рассыпались в прах от малейшего толчка. Еще десяток лет, и от «Иены» ничего не останется: железные суда уничтожаются водой за какие-нибудь полвека.

Незадолго до Второй мировой войны грузовое судно «Тозёр» водоизмещением в четыре тысячи тонн было сорвано с якорей мощным мистралем и брошено на утес Фриуль недалеко от Марселя. Нос судна выступал над поверхностью; торчали мачты, слегка наклоненные на штирборт. Корма лежала на глубине шестидесяти пяти футов. «Тозёр» стал для нас учебным объектом: на нем мы осваивали искусство исследования затонувших кораблей. Своего рода лестница, по которой мы шаг за шагом опускались в глубь моря. Плотный, но не слишком толстый слой морских организмов не скрадывал контуров корабля. Это было идеальное «пособие» — одно из немногих, вполне отвечающих романтическому представлению школьника о затонувшем корабле.

«Тозёр» был для нас легко доступен и в то же время достаточно коварен, и мы смогли изучить на нем многочисленные опасности, подстерегающие исследователей погибших судов. Корпус во многих местах покрывали маленькие коварные существа, так называемые «собачьи клыки»: острые, как бритва, зубчатые ракушки, к тому же еще и ядовитые. Стоило волне прижать наши полуголые тела к борту корабля, как на коже появлялись многочисленные царапины.

Подводные царапины, как правило, безболезненны. Море не знает никакой разницы между водой и кровью; недаром они сходны по составу. Но повреждения от «собачьих клыков» очень болезненны. Встречались мы невзначай и с ловко камуфлирующейся, отвратительной, как жаба скорпеной. Хотя эти рыбы и считаются ядовитыми, мы ни разу не пострадали от них.

Деревянные части судна почти совсем истлели, зато металл был едва тронут ржавчиной. Бронзовые ручки были словно источены термитами: действие гальванических токов. Судно омывала прозрачная чистая вода, но в трюмах она была загрязнена и пожелтела. Как-то сильный мистраль настолько охладил море, что нам пришлось ждать три дня, пока оно согреется. На третий день мы вошли в теплые волны, опустились в трюм и… мигом выскочили: там вода по-прежнему была ледяная, как в холодильнике.

«Тозёр» отлично подходил для съемок. Мы потратили немало пленки, запечатлевая это красивое зрелище для нашего фильма «Epaves» («Затонувшие корабли»). Мы тщательно изучили все судно. Диди проник в рулевую рубку; Филипп и я последовали за ним. Проходы в переборках напоминали монастырские своды. Впрочем, здесь многое наводило на мысль о храме: водоросли — будто вьюнки на каменной стене, свет, падающий словно сквозь окошечко кельи. Следом за Диди мы проплыли по этому железному собору к уходящей вниз шахте. Трапы вели от палубы к палубе, все дальше от солнца и воздуха, и с каждым этажом становилось все темнее. На одной из площадок мы задержались и заглянули в длинный темный коридор. В конце его светились выходящие в воду голубые отверстия. Однако нас что-то не тянуло идти туда, к голубому свету, через весь этот тоннель.

Спустились на один пролет. Теперь нас отделял от поверхности железный барьер. Диди уже одолел следующий пролет; мы пошли за ним. Плыли осторожно, стараясь ничего не задеть, — вдруг это еще один карточный домик вроде «Иены»? Неожиданно по всему судну разнесся сильный гул. Мы замерли и поглядели друг на друга. Прошло несколько секунд, ничего не случилось. Диди влекло все ниже и ниже. Снова громкий удар; потом целая очередь. Мы сгрудились вокруг Тайе; он пробурчал:

— Прибой.

Ну, конечно! Под ударами прибоя затонувшее на мелком месте судно билось о грунт.

Мы вернулись в рулевую рубку, когда было уже совсем темно, с сознанием, что хорошо поработали.

В одном из кормовых отсеков нам попалась не тронутая морем большая сверкающая бутылка с какой-то жидкостью. Диди захватил ее с собой и отдал Симоне. Она вылила на ладонь несколько капель и понюхала.

— Прекрасный довоенный одеколон, — сообщила она.

Диди рьяно охотился за подводными сокровищами. Он вывинчивал уцелевшие лампочки, подобрал матросские сапоги из разных пар, а скорпены только смотрели на него, пренебрегая своими обязанностями охранников. Под мостиком мы обнаружили ванную комнату капитана. Диди заплыл туда и улегся в ванне. Словно в самом деле моется! Я чуть не потерял мундштук от хохота.

Огюст Марселлин дал нам побывать на корабле, с которого поднимал груз отряд опытных водолазов, и мы засняли на киноленту, как автогеном разрезают под водой железо. Водолазы решили подшутить над нами, дилетантами. Они вышли в море в сильный мистраль и нарочно повели катер вдоль волны, так что нас основательно швыряло. Один из них ушел в воду и вернулся с полной корзиной крупных горьких мидий, собранных на затонувшем судне. Поглядел на нас и произнес с лукавой улыбкой:

— Что-то вы, ребята, уж больно тощие с виду. Надо накормить вас как следует, прежде чем вы станете нырять.

Перед погружением есть не рекомендуется, но мы принялись открывать ракушки и поглощать йодистое содержимое, стараясь всем своим видом изображать восторг. Водолазы сидели рядом, не спуская глаз с наших лиц. Мы благополучно справились с мидиями.

— А теперь угощайтесь вином и хлебом.

Мы съели хлеб и выпили вино. Водолазы были очень довольны: смеялись, балагурили и приняли нас в свою компанию. Наш гастрономический подвиг поразил их гораздо больше, чем умение плавать под водой.

Один из водолазов зажег горелку и погрузился с ней в воду. Мы пошли за ним и увидели всплывающие в красном зареве пузырьки. Он направил пламя на стальную балку, и оно вгрызлось в металл, разбрызгивая раскаленные шарики. Взбаламученная вода забилась о наши тела.

…Когда мы работали на «Дальтоне», Диди захватил своеобразную добычу. Внутри корпуса он обнаружил горы посуды — фаянсовой, серебряной, стеклянной с коралловыми инкрустациями — и большую хрустальную вазу. Вся эта посуда лежала среди железных руин чистая и целая, словно выставленная напоказ на свадьбе в мещанской семье. В другой раз он нашел гору чистых бутылок из-под вина и бренди марки «Метаксас». Эти бутылки были опустошены в ту самую ночь, когда беспечная команда «Дальтона» перепилась и отправила судно на дно. Да, горькое было похмелье…

Корабельный компас оброс кораллами. Мы расчистили его, и нашим глазам предстал единственный живой остаток «Дальтона»: стрелка плавала в спиртовой ванне, по-прежнему подчиняясь притяжению далеких полюсов. Тайе взял на память несколько судовых фонарей, но Диди был ненасытен. Он поднял на поверхность дубовый штурвал, потом принялся нырять за посудой и серебром. Уж не задумал ли обзавестись домашней утварью, готовясь втайне от нас сыграть свадьбу?..

Решив механизировать свой труд, он вооружился большой корзиной. Корзина сразу же провалилась сквозь дыру в палубе и запуталась в искореженных бимсах. Диди отправился за ней, зацепился регулятором за кабель и повис, боясь пошевельнуться, чтобы не порезать воздушные шланги. Случайно проплывая мимо, я обнаружил его и выручил. Диди немедленно двинулся вниз, не желая уступать упрямой корзине. Нагрузил ее доверху и дернул канат, подавая сигнал своему помощнику, чтобы тот тянул. Корзина сорвалась и упала обратно на корабль. При следующей попытке компасная тренога, которую Диди примостил сбоку, застряла в поручнях. Диди отцепил компас. Корзина свалилась в трюм. Приглушенный вопль пронизал толщу воды.

Диди еще раз вытащил корзину. Он донес ее на руках до самого борта, и теперь она пошла на канате вверх без осложнений. Но от посуды, которая благополучно пережила аварию и четверть века пребывания в море, остались одни черепки.

Бесчувственный приятель спросил его:

— Что, Диди, придется свадьбу отложить?

Страсть Дюма к «Дальтону» едва не кончилась трагически. Однажды, когда сильный мистраль не давал спустить на воду дежурную лодку, ему понадобилось во что бы то ни стало закончить какие-то съемки на корме, и он нырнул один в разгулявшиеся волны. Уже на глубине шести футов было тихо и спокойно, но могучие волны давали знать о себе до двадцати футов: давление на барабанные перепонки то росло, то ослабевало. В одиночестве, сознавая свою хрупкость и уязвимость, Диди не без трепета погружался в тихие пустынные глубины.

Он шел обычным маршрутом — через люк рулевой рубки и большой тоннель к зияющему отверстию, откуда была видна кормовая часть. Добравшись до нее, мы всегда испытывали ту же гордость, что и мальчишка, забравшийся на макушку самого высокого дерева.

Проникнув в рубку, Дюма почувствовал, как кто-то схватил его за трубку выдоха. Маска акваланга ограничивает поле зрения не хуже лошадиных шор. Дюма не мог понять, в чем дело. Он попытался повернуть голову — тщетно. Тогда Диди протянул назад руку и нащупал покрытую «собачьими клыками» железную трубу. Из руки засочилась кровь.

Только тут он разглядел: оскалившаяся ракушками труба проходила мимо его головы над левым плечом и дальше между шлангом и регулятором. Идя вниз, Дюма ухитрился зацепиться шлангом за обломанную с одного конца трубу и теперь повис на ней, как кольцо на палке. Просто чудо, что острые ракушки не порезали ни шланга, ни шеи Дюма.

Дюма выпустил из рук киноаппарат и повис неподвижно, благодаря небо за то, что внутри «Дальтона» не было течений. Он застрял на глубине ста футов, отрезанный от товарищей; они не появятся здесь в такую погоду.

Подумав, Диди закинул обе руки за голову, обхватил пальцами трубу, чтобы она не касалась шланга и шеи, и, перехватываясь, пошел вверх ногами. Он был готов изрезать ладони до кости, только бы отделаться от этой проклятой трубы. Казалось, это осторожное отступление никогда не кончится…

Но вот руки Диди нащупали обломанный конец трубы — он свободен! Самое длинное подводное путешествие в жизни Диди составило… десять футов. Не думая о порезах, он подобрал киноаппарат, прошел сквозь тоннель и снял призрачный кокпит в необычном освещении под изрытой штормом поверхностью моря. Закончив съемку, возвратился к лестнице маяка и высунул свою маску над соленой пеной. Набежавшая волна подсадила Диди на каменную ступеньку, и он побрел к маяку.

После этого случая мы взяли за правило никогда не погружаться в одиночку. Ходить группами — закон для тех, кто работает в аквалангах.

Каждое затонувшее судно для ныряльщиков как бы одушевленное существо со своими отличительными чертами. У каждого из них своя история, трагическая или комическая, волнующая или нелепая. Мы всегда старались узнать «биографию» судна до его гибели, и иногда нам удавалось открыть интересные страницы в прошлом какой-нибудь дремлющей подводной развалины. Так было с «Дальтоном», буйным рождественским гулякой, так было с пылким авантюристом «Рамоном Мембру», испанским грузовым судном, лежащим на дне близ порта Кавалер на Лазурном берегу.

Эту историю рассказал нам в местном кафе один седой крестьянин. Мы несколько дней охотились за этим человеком: он был свидетелем гибели «Рамона Мембру» в 1925 году.

— Сижу это я на рассвете, — говорил он, — с удочкой на мысу Лардье. Вдруг поразительное зрелище: прямо на меня идет огромный корабль. Большое судно — так близко от берега! А я, можно сказать, столкнулся с ним нос к носу. Страшный грохот — «Рамон Мембру» врезался в скалы. С разгону даже выскочил из воды. Нос оказался на берегу, корпус смялся, словно желе. Тут он и остался.

И двадцать лет спустя наш очевидец дрожал от возбуждения, вспоминая этот удивительный случай.

— Весь день испанцы грузили на шлюпки сундучки и чемоданы и свозили их на берег. Наконец таможенный офицер из Кавалера возмутился. Заявил, что, если они не прекратят эту контрабанду, он опечатает груз: пароход вез испанские сигары. На следующий день пришел буксир. Осторожно стащил судно за корму с камней, и — о, чудо! — «Рамон Мембру» держался на плаву! С буксира подали трос к носу парохода — трос лопнул… А они все еще торчали у самого берега, и свежий ветерок снова понес пароход на камни. На буксире поняли, что надо спешить, и успели-таки закрепить другой трос. «Рамона» отвели в Кавалер. А ночью деревня проснулась от тревоги: испанец загорелся на рейде! Сигары вспыхнули ярким пламенем, и «Рамон Мембру» пошел ко дну.

Мы нашли «Рамона» в нескольких сотнях ярдов от пристани, в мутноватой воде густо-изумрудного цвета. И удивились, увидев судно водоизмещением в пять-шесть тысяч тонн. Люди, которые рассказывали нам о затонувших судах, особенно жители Южной Франции, были склонны к преувеличениям. Однако наш крестьянин, бывший моряк, сказал правду.

«Рамон Мембру» весь был покрыт водорослями, только нос и корма не заросли. Кругом него в песке было что-то вроде рва. Нам ничего не удалось обнаружить внутри, даже клочка от старой сигарной этикетки не нашлось. Зато мы встретили там лихию. Величиной с человека, она родственна тунцу, однако стройнее и грациознее его. Ее еще ни разу не удавалось поймать ни на крючок, ни сетью. Нужно немало походить под водой, чтобы увидеть эту лихию. Зато какое это красивое зрелище: большая серебристая рыбина царственно скользит в морском приволье. Рыбы проходили гуськом над гладким дном возле самого корабля, словно это был привычный для них маршрут. Сегодня они торопились, нервничали, завтра беззаботно резвились. И никогда нельзя было предугадать, в какую минуту они появятся, в какую исчезнут. Они то пропадали на несколько дней, то опять появлялись, словно караван в пустыне.

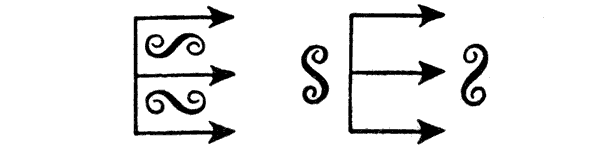

…Неподалеку от Пор-Крос на дне моря лежал небольшой рыболовный траулер — чистый, новенький, сети аккуратно сложены на палубе, пробковые поплавки бьются о доски. Мы не стали осквернять маленькое судно, но сети подсказали нам одну мысль: мы решили заснять идущий по дну рыболовный трал. Никто еще не видел трал в работе. Рыбаки, всю жизнь добывающие рыбу тралом, лишь теоретически представляли себе его действие. Нападешь на хорошее место — будешь с рыбой; вот почти все, что было известно о траловом лове.

Выбрав себе место над травянистым дном, я увидел приближающийся трос; он тащил ненасытный зев, ломая водоросли и внося переполох в мир хрупких жителей подводных прерий. Рыбы разбегались в стороны, словно кролики перед косарем. Огромный мешок трала проследовал мимо меня, раздуваемый водой. Медленно поднялась примятая трава. Я удивился: как много рыбы спасается от страшной пасти. Методы, которыми человек ведет подводное «хозяйство», можно сравнить с тем, когда со всего поля собирают лишь малую толику колосьев. Диди, вися на тросе головой вниз, запечатлел на кинопленку разверстую пасть дракона, чтобы наглядно показать, сколько рыбы уходит и какой вред наносится подводному пастбищу.

Осмотрели мы и большие сетевые заграждения, которые преграждали путь подводным лодкам в Йер. Проход в заграждении охранял морской буксир «Полифем». Престарелое судно сторожило дверь, подобно парижскому консьержу. На ночь «Полифем» закрывал проход, бросая в нем якорь, и засыпал с ключом в руках. Буксир стоял там и в ночь на 27 ноября 1942 года, когда в Тулоне взрывался флот. «Полифем» покончил с собой и пошел ко дну, привязанный к сети.

Мы навестили его год спустя. Он лежал на глубине шестидесяти футов, в очень чистой воде, и грот-мачта всего на четыре фута не доходила до поверхности моря. Голова кружилась, когда мы глядели сквозь маски вниз на буксир. Совершенно чистый стопятидесятифутовый корпус, парящие в пространстве мачты и ванты… Ничто не говорило о бедствии. Легкий крен на штирборт лишь усиливал впечатление полной сохранности. Ни одна травинка не успела вырасти на буксире, только редкий зеленый пушок, который даже не закрыл краску.

Внутри судна было пусто. Команда все сняла, прежде чем открыть кингстоны.

На картах бухты Йера можно увидеть маленький кружок с надписью «epave» — скромная надгробная эпитафия над испанским судном «Феррандо» водоизмещением в шесть тысяч тонн, затонувшим пятьдесят лет тому назад. Место его гибели обозначено точно, однако найти судно по такому знаку не так-то просто. Один местный житель доставил нас на шлюпке в точку, отвечающую кружочку на карте, но затем вдруг начал колебаться.

— Я не совсем уверен, — сказал он. — Где-то здесь…

В пятистах ярдах от нас прыгал на волнах плавучий буй. Наш проводник впервые видел его.

— Наверно, рыбаки потеряли здесь сеть и пометили место, — произнес он в раздумье.