Живописный номинализм. Марсель Дюшан, живопись и современность [Терри де Дюв] (fb2) читать онлайн

[Настройки текста] [Cбросить фильтры]

Thierry de Duve

Nominalisme pictural

Marcel Duchamp, la peinture et la modernité

LES ÉDITIONS DE MINUIT 1984

Тьерри де Дюв

Живописный номинализм

Марсель Дюшан, живопись и современность

Перевод с французского Алексея Шестакова

Предметом книги известного искусствоведа и художественного критика, куратора ряда важнейших международных выставок 1990-2000-х годов Тьерри де Дюва (род. 1944) является одно из ключевых событий в истории новейшего искусства — переход Марселя Дюшана от живописи к реди-мейду, демонстрации в качестве произведений искусства выбранных художником готовых вещей. Прослеживая и интерпретируя причины, приведшие Дюшана к этому решению, де Дюв предлагает читателю одновременно психоаналитическую версию эволюции художника, введение в систему его взглядов, проницательную характеристику европейской художественной сцены рубежа 1900-1910-х годов и, наконец, элементы новаторской теории искусства, основанной на процедуре именования.

Искусство и психоанализ — опять?

Должен сказать, что психоаналитическая литература представляет собой, некоторым образом, готовый1 бред.

Жак Лакан

СО ВРЕМЕН Фрейда искусство сплошь и рядом исследуется по образцу симптома, фантазма или сновидения. Сегодняшние авторы, восходя от явного содержания к скрытому, дабы обнаружить таимый творением художника автобиографический секрет, или выявляя работу сгущения, смещения, изображения в качестве пластического эквивалента работы сновидения, единодушно трактуют произведение искусства — подобно сну в толковании Фрейда — как сакральный текст. То, что произведение читаемо — или нечитаемо — в качестве текста, является ныне общепринятым мнением. Мнение же о том, что оно подлежит прочтению в качестве текста сакрального, еще, быть может, дожидается своей парадоксальным образом оскверняющей интерпретации. Кое-что в произведении обнаруживается, но, возможно, не столько языковая жертва, принесенная ради него автором и превращающая его в текст, и не столько скрываемая его явным содержанием симптоматическая истина, сколько условия его собственного возникновения, которые выявляет работа скрытого над явным.

Опыт эвристического параллелизма

Такова, во всяком случае, рабочая гипотеза, относящаяся не к прикладному психоанализу и не к психоаналитической эстетике, а к области — стоит обозначить место, откуда ведется речь,—истории искусства. Поскольку едва ли возможна история искусства без интерпретации, вопрос сводится к следующему: какую пользу может принести психоаналитическая интерпретация построению исторического «рассказа» об искусстве? И теперь, в свою очередь, стоит обозначить уже не место, а время, откуда звучит этот вопрос: сегодня. Иными словами: авторы с готовностью обращаются к сочинениям Фрейда и к их приложениям в ряде эстетических теорий аналитической направленности; они сознательно обращаются к «трассировке» фрейдовского текста, который в силу простой исторической дистанции и благодаря его обновленным прочтениям, предложенным за прошедшее время в достаточном количестве,—для нас главным из них будет прочтение Лакана,—всякого убеждает в том, что отношение искусство/психоанализ сегодня уже не то, каким было, допустим, пятнадцать лет назад. Например: в конце небольшой статьи 1969 года, написанной в ответ на предложение проследить «Основные современные тенденции психоаналитических исследований искусства и литературы», Жан-Франсуа Лиотар суммирует эти тенденции, говоря о том, что они составляют картину, которая проходит шестью этапами от «прочтения произведения искусства как выражения влечений (автора или персонажа), то есть как симптома» до «размышлений о функции истины в литературе и искусстве, а также о возможной роли пространства, в котором разворачиваются художественные произведения, в самом формировании психоанализа»2.

Хотя эта картина суммирует «основные современные тенденции психоаналитических исследований» искусства, перечисление упомянутых тенденций внушает мысль о диахронии и даже о прогрессе. В самом деле, связанные с ними имена (по порядку: Шнайдер, Кауфман, Крис, Кляйн, Эренцвейг, Грин) следуют grosso modo3 той же хронологии, что и смена пристрастий самого Лиотара. Его собственные работы начала 1970-х годов, связанные с психоанализом, обнаруживают непосредственную связь с последней из указанных им тенденций4.

Надо полагать, что все названные Лиотаром авторы почерпнули что-то из сочинений Фрейда. И даже если они обращались к разным текстам, несколько важнейших работ психоаналитика — в частности, «Толкование сновидений» и «Психопатология обыденной жизни»,—а также его эссе об искусстве являются непременными источниками для всех постфрейдистских эстетиков. Поэтому простая историческая дистанция, постоянно удлиняясь, при-

дает наследию Фрейда в его связи с искусством силу трассировки, с которой и связано появление новых, с каждым разом все более суженных, интерпретаций этой связи. Разумеется, эта историческая дистанция не является нейтральной; она активна и пронизана всеми веяниями истории. В области психоанализа она характеризуется последовательным падением очагов сопротивления ему, усложнением и диверсификацией аналитического знания и, в последнее время, его критикой с самых разных сторон. А в области искусства подобная трассировка, ведомая сменяющими друг друга художественными авангардами и исключительно чуткая к актуальным проблемам, переосмысливает сегодня судьбу живописи с тех пор, как пионеры модернизма —в первую очередь, Мане и Сезанн—направили ее на новые пути.

Пятнадцать лет отделяют нас от выхода статьи Лиотара, и трассировка фрейдовского текста еще не закончена. Трассировка наследия Сезанна —тоже. Толкование и переосмысление живописного модернизма самой живописью продолжается. Две дистанции, две «отсрочки» или, как сказал бы Дюшан, две «задержки» проливают свет друг на друга. Что это за свет? Какую пользу можно извлечь сегодня из взаимосвязи психоанализа с искусством? Средствами какого из двух этих корпусов следует интерпретировать другой? Надо ли интерпретировать, подобно самому отцу психоанализа, «Леонардо да Винчи по Фрейду» или, наоборот, подобно Лиотару, «Фрейда по Сезанну»? Окажется ли однажды искусство всех времен подвластным одному теоретическому подходу, если допустить, что подход этот будет извлечен раз и навсегда из фрейдовской доктрины? Или, наоборот, всякую фрейдистскую эстетику будут считать в скором времени развенчанной, преодоленной практикой более «современного», чем она, искусства?

Такая постановка проблемы означает, что мы спрашиваем себя о том, какова в искусстве и в психоанализе доля идеологии, представляя себе идеологию как образ, меняющийся в обратной пропорции к их функциям истины. В этом случае единственным выходом было бы попеременно основывать симптоматическое прочтение искусства на идеологии/теории Фрейда и симптоматическое прочтение Фрейда — на идеологических сдвигах, о которых (помимо прочего) свидетельствует искусство5.

Подобная диалектика обязывает того, кто говорит как историк искусства, к неопределенной, весьма стесняющей эпистемологии. Теоретический статус психоанализа как метода рискует оказаться бесповоротно скомпрометированным в ее рамках. Обмен ролей между интерпретирующим и интерпретируемым корпусами ведет лишь к бесконечному — и совсем не обязательно продуктивному —труду взаимной деконструкции.

Но какова альтернатива? Показательно, что единственные произведения изобразительного искусства, которые анализировал Фрейд,—«Мадонна со святой Анной» Леонардо и «Моисей» Микеланджело — относятся к периоду зарождения живописного и эпистемологического строя, всецело подчиненного Представлению и в период деятельности Фрейда переживавшего глубокий кризис; в разрушение этого строя ученый сам внес определенный вклад. Его симптоматическое прочтение, восходящее от явного изображения к скрытому (фантазм, воспоминание детства и т.п.), оправдывается как раз тем, что эти произведения основаны на эпистемологии Представления, тем более важной оттого, что она присутствует в них в начальном6 и, следовательно, формообразующем состоянии.

Не менее показательно, что такого рода симптоматическое прочтение, основанное, по крайней мере имплицитно, на отношениях представления, то и дело терпит неудачу в работе с модернистским искусством — причем не только с так называемым абстракционизмом, который уклоняется от него уже при определении явных изобразительных элементов, но и с некоторыми «фигуративными» направлениями (например, поп-арт или гиперреализм), когда оно ошибочно усматривает некую скрытую функцию за изобразительной поверхностью их произведений. Единственным течением модернизма, которое кажется подвластным симптоматическому прочтению — поэтому психоаналитики обычно и отдают ему свои симпатии,— является ортодоксальный сюрреализм.

Однако это иллюзия: стоит ли удивляться тому, что сюрреализм, который чаще всего действовал путем более или менее механического приложения к живописи фрейдистской доктрины, дает видимость эффективности симптоматического подхода? Его интерпретируют «в обратном направлении», прочитывая в произведении живописный прием, истоком которого было первоначально само это прочтение. На самом деле симптоматический подход не может принести истории искусства какое бы то ни было знание, если он прилагается к исторически более позднему по отношению к нему произведению, то есть к любому произведению, на которое уже не распространяется теория представления, еще служившая опорной точкой фрейдовской мысли. И это ни в коей мере не преуменьшает ценности работ Фрейда применительно к искусству, так как то, чему мы можем научиться у него сегодня, не имеет— или уже не имеет — отношения к идеологии. По-

с языковыми формами значение употребляемого следом прилагательного «формообразующий». — Прим. пер.

H

этому нет смысла бесконечно критиковать рассуждения о закрытости «идеологии представления» и о ее прорыве. Будем последовательны: если симптоматическое прочтение не работает применительно к искусству после Фрейда, то мы не выйдем из этого круга, просто развернув тот же подход против Фрейда. Его неудача — но и его успех по отношению к Леонардо и Микеланджело — говорят совсем о другом: возможный пересмотр вопроса о связи между искусством и психоанализом требует сегодня сопоставления фрейдовской теории с искусством, которое было ей современным, и ни с каким другим. Это связь эвристического параллелизма, а не идеологического противоречия.

Поэтому оставим малообоснованные сближения и предпочтем альтернативе «Леонардо по Фрей-ду»/«Фрейд по Сезанну» скромный параллелизм. Лиотар усматривал у Сезанна позицию желания, аналогичную той, исходя из которой говорит Фрейд, но как раз поэтому совершенно отличную от той, о которой он говорит. Сегодня можно перейти от аналогии к прямому сравнению. Искусство и психоанализ — это практики и субъективные, и интерпретативные, которые подразумевают тем самым и «позиции желания», и их теоретическую разработку. Их развитие во времени приносит познания— в этом и состоит смысл трассировки, о которой говорилось выше. Оставить малообоснованные сближения — значит, таким образом, рассмотреть хронологические линии искусства и психоанализа в их параллелизме, с учетом взаимной импликации. Если эта импликация откроет теоретическую «истину», то последняя будет не окончательной, всегда — с отсрочкой до завершения трассировки, и вместе с тем наверняка различной для теоретика искусства и для психоаналитика. Важно, следовательно, не зафиксировать эту «истину», а сохранить чуткость к «функции истины», которая действует на двух полях и ме-

жду ними: как истина, выявляемая произведениями в поле, определенном как психоаналитическое, и как истина, выявляемая психоанализом в поле, определенном как эстетическое. Будем рассматривать эти истины как открывающиеся с обеих сторон условия их собственного возникновения: с одной стороны — условия трансформации в практике и в понятии искусства; с другой — условия теоретического прогресса в познании бессознательного.

Наш метод останется при этом простым параллелизмом; забота о возможном пересечении параллельных серий возлагается на «функцию истины». Серии, в свою очередь, будут хронологическими, но не синхронными, и кроме того основанными на двойной шкале: ключевых моментов истории модернизма и ключевых моментов разработки теории психоанализа.

Этим подразумевается некоторый «переворот» в обычаях: считается, что весь понятийный и теоретический аппарат анализа — окрашенный, конечно, интерпретацией того, кто его использует, — прилагается к некоему произведению (или корпусу произведений, который называют творчеством, школой, стилем) и выявляет жизненные значения, вложенные в него индивидуальным или коллективным субъектом, художником или «эпохой». Наш призыв к параллелизму хронологий сводится к иному. Речь вовсе не идет о том, что «прогрессу» мысли Фрейда соответствует «эволюция» модернизма. Но очевидно, что, как только мы беремся сопоставить психоаналитическую теорию с современным ей искусством, эта теория перестает быть тем монолитным корпусом, который — при всех его противоречиях в идеологическом и даже научном плане — мы привыкли понимать под термином «психоанализ». Она должна рассматриваться и в своей диахронии, как последовательная разработка знания и как поиск истины, какой она была для Фрейда.

Речь, таким образом, идет о сочленении двух на первый взгляд несоизмеримых историй: с одной стороны, двух историй искусства — той, что разделяется между множеством соседствующих и следующих друг за другом индивидов, и той, что действует силами немногих решающих произведений, определяющих для современности, которая лежит в основе исторического понятия авангарда; с другой — двух историй разработки психоанализа —той, что совпадает (на первой своей стадии) с биографией одного человека, Фрейда, и той, которая периодически обращается к ряду фундаментальных догадок, являющихся для нее как точками сдерживания, так и зонами преобразования.

Разумеется, это сочленение нельзя назвать невинным: выбор сильных долей, то есть решающих произведений, в истории искусства — это выбор на основании случайных суждений, вынесенных апостериори, игнорировать которые невозможно. Подобным образом при выборе сильных долей в истории разработки Фрейдом психоанализа нельзя игнорировать современные интерпретации фрейдистской доктрины. Мы имеем дело с двумя трассировками и должны как можно точнее заявить место и время, откуда мы говорим. После этого никакое соотнесение двух историй не является обязательным — ни синхрония, ни единство ритмов. Поэтому дистанция аккомодации, позволяющая нам рассматривать их в качестве параллельных, ни в коей мере не требует постоянства; не исключено, что одну историю надо рассматривать в замедленном темпе, а другую —в ускоренном. В них обоих есть задержки и прорывы, «первичные сцены» и «последействия», как раз и образующие историю, не сводящуюся ни к прогрессу, ни к эволюции. И обе они имеют отношение к особого рода интемпоральности, присущей бессознательному. Параллельное рассмотрение сильных долей модернизма и фрейдов-

Ч

ской теории вовсе не подразумевает, таким образом, однозначного соответствия. В истории искусства сильные доли могут быть разнесены по достаточно длительному периоду или, наоборот, сосредоточены в одном произведении или серии. Те же, которыми отмечена разработка психоанализа, всецело обязаны своим появлением и упорствованием тому, что они вышли из самоанализа Фрейда.

Но какой может быть наиболее плодотворная область для эвристического параллелизма между искусством и формированием психоанализа в том, что касается их функций истины? Может ли основываться этот параллелизм на уверенности в том, что он принесет пользу познанию? Искусство и психоанализ, как кажется, разделяют то особое поле легитимации, которое для искусства предусматривал уже Кант и которое усилиями Фрейда проложило себе путь в практику «науки». Это не то поле, что подведомственно эпистемологии наук: правил внутренней связности и внешней соотносительности недостаточно, чтобы подкрепить как художественные, так и аналитические высказывания. Невзирая на все стремление Фрейда к научности, его основной вклад в знание заключается, возможно, в извлечении познавательного эффекта из особого рода высказываний (как, например, свободная ассоциация или рассказ сновидения), которые не подчиняются никаким априорным критериям, позволяющим специфицировать «вполне определенное выражение», но тем не менее порождают и выявляют подобные критерии апостериори, посредством приложения их к себе самим. Так, высказывание сновидения «вполне определенно», приемлемо для теории, если оно повинуется «правилам» сгущения и смещения, которые могли быть извлечены только из самого анализа сновидений. Такова же и формальная работа художника: она не может подчиняться предустановленным правилам, но и не обходится без правил. Она устанавливает правила тем самым движением, которым ставит эти правила под вопрос.

Кроме того, аналитические высказывания, в отличие от научных, не могут быть легитимированы существованием внешнего, эмпирического или экспериментального референта, который мог бы подтвердить их. Предмет анализа — называют ли его желанием или как-то иначе — по определению недоступен и не может быть привязан ни к какой реальности. И тем не менее именно по отношению к нему значимы высказывания анализанта в том смысле, в каком понимает их аналитик. Он выводится лишь из самого опыта субъекта или из той особой интерсубъектности, которая именуется трансфером. И опять-таки то же самое можно сказать о художественном опыте: его «реальность» субъективна и транс-ферентна, она всегда предъявляется (в том смысле, в каком предъявляют удостоверение личности) посредством рефлексивной операции, какою является эстетическое суждение.

Это измерение автореферентности — как в плане референтности, так и в плане связности,—аналитическое в смысле Фрейда и критическое в смысле Канта, и лежит для меня в основе параллелизма, предпринять который я попытаюсь на этих страницах. Оно же позволяет сказать (с некоторой неловкостью), что Фрейд изобрел психоанализ хотя бы уже постольку, поскольку не открыл его, и что в силу исключительности предмета его исследований либиди-нальные нагрузки его работы — это нагрузки творца. И в то же время (с такой же неловкостью) оно, быть может, позволяет сказать, что настоящий художник предпринимает в своем творчестве своего рода самоанализ, равно как и история искусства, устремляющаяся от художника к художнику и от произведения к произведению. Таким образом, местом параллелизма искусства и психоанализа являются не эстетические работы Фрейда и даже не великие теоретические выкладки, в которых он определяет последовательные стадии аналитического знания и его приложений; этим «местом» (которое не есть место) является канва, пронизывающая все наиболее творческие тексты отца психоанализа, и практика, результаты которой в них вошли,—это самоанализ Фрейда.

Искусство и сновидение: Дюшан и Фрейд

Итак, сравнение произведения искусства со сновидением—дело обычное. Попробуем же углубить это сравнение на отдельном примере до точки возможного обнаружения соответствующих двум этим терминам «функций истины». Речь идет, со стороны искусства, о корпусе произведений, составляющих «мюнхенский период» Марселя Дюшана, и, со стороны сновидения, об одном сне Фрейда. Чем объясняется это конкретное сравнение? Почему бы не проанализировать какую-нибудь работу Дюшана, как если бы она была сновидением (сновидением вообще), применив в этом анализе все, чему нас научил о сновидении вообще Фрейд? Потому что если историк искусства заимствует у другой дисциплины — которой не занимается и в которой никоим образом не может считаться специалистом — методологию или даже часть теории, находящейся еще в процессе трассировки, то он не может априори считать эту дисциплину пригодной в своей области, а эту теорию — корректной за пределами ее истории. Он сочленяет две истории вместе. Произведения искусства — это не сырые факты, предоставленные решетке прочтения, пользующейся всеми выгодами стабильности законченной теории. Это факты уже истолкованные, постоянно толкуемые вновь их особой историей и предоставляющиеся в качестве опытного поля теории, которую ряд критических разработок также подверг и продолжает подвергать по сей день периодическим переистолкованиям. Для историка искусства метод параллелизма, который я попробую применить, имеет над прикладным психоанализом то значительное преимущество, что он не предполагает априори принадлежности к фрейдистской доктрине, а над психоаналитической эстетикой —то симметричное преимущество, что он не навлекает на себя (опять-таки априори) критического подозрения. Предлагаемый мною метод порывает с обычаем взаимной деконструкции, характерным для предпоследнего этапа двойной трассировки искусства/психоанализа. Если он приносит результаты, то они должны оставаться приемлемыми и после того, как последующая трассировка наследия Фрейда приведет связь между искусством и психоанализом к еще неведомым берегам, даже в том случае, если однажды весь психоанализ целиком придется отбросить как мифотворчество или протонауку.

Сколь бы ни было мое прочтение «параллельным», я, конечно же, не смогу обойтись без применения к Дюшану фрейдистских (или других, в частности лакановских) понятий на правах инструментов. Это значит лишь, что сегодня они достаточно действенны для такого использования, и вовсе не значит, что их надо принять раз и навсегда. Они нужны мне ради их эвристических достоинств. Выгода, которой я жду от них, состоит не в подвластном объективизации познании — цена чаемой объективности была бы не большей, чем в интерпретациях Дюшана средствами алхимии (Ульф Линде, Артуро Шварц, Маури-цио Кальвези), таро (Николас Калас), Каббалы (Джек Бернэм) или русселевской параграмматики (Элиана Формаентелли, Андре Жерве)7. Я надеюсь на эпистемологическую выгоду, на нечто вроде частичной археологии эпистемы, присущей определенному месту (Западу) и времени (нашему веку)8. И в этом смысле наибольшее затруднение связано с тем, что «археолог» принадлежит к той самой культурной формации, которую он берется описать. Исключительно в свете этого затруднения следует понимать мои предосторожности в отношении психоанализа: он будет использоваться мною не как «наука» и не как «идея в духе времени», но в соответствии с тем значительным местом, которое фактически принадлежит ему в нашей культурной формации — в формации или эпистеме, историческая временность которой ныне вполне ощутима.

Алхимические и каббалистические прочтения Дюшана не лишены оттенка мистификации, поскольку их интерпретативные системы не просто базируются на архаических типах знания, предшествующих системе интерпретируемой, но выступают по отношению к ней чем-то наподобие пятен проекционного теста. То же самое можно сказать о некоторых псевдоклинических прочтениях Дюшана в свете психоанализа (я имею в виду работы того же Шварца или д-ра Эльда9). Дело не только в том, что не бывает психоанализа в отсутствие пациента, в конце концов, сам Фрейд прибегал к подобным опытам. Дело прежде всего в том, что этот психоанализ исторически — и эпистемологически — предшествует анализируемым произведениям искусства. Строгая практика Дюшана подвергается расшифровке с помощью символистских решеток, куда более расплывчатых по сравнению с ней и, как следствие, не вызывающих какого-либо доверия. Опровержения на опыте подобные интерпретации не предполагают, так же как и бесконечная игра означающих, в которой усматривают суть искусства Дюшана Элиана Форментелли и особенно Андре Жерве. В этих исследованиях нет и намека на «научную истину», которая непременно допускает опытную проверку и является опровержимой. И все-таки, в отличие от каббалистических и алхимических интерпретаций, они весьма поучительны в отношении функции истины, которую обнаруживает прочитываемое таким образом дюшановское творчество. Их подход к тексту Дюшана подобен отношению русселевского «Как я работал над моими книгами» к «Африканским впечатлениям» и «Locus Solus». Мы никогда не узнаем, насколько эти прочтения корректны: в отличие от Русселя, не Дюшан является автором книги Жерве. Но калейдоскопическая интерпретация последнего, то и дело напоминающая русселевско-дюшановский бред, делает более чем правдоподобной гипотезу значимости для Дюшана анаграмматической механики в духе Русселя. Количество внутренних текстуальных пересечений в корпусе дюшановских работ, доказательства которых, представляемые Жерве, вполне убедительны, не допускает обратной точки зрения. Особую силу придает этому правдоподобию внешний резонанс, в который понятая таким образом дюшановская механика вступает с другими художественными, литературными и теоретическими практиками. Прежде всего, резонанс с более или менее современными ей явлениями: Дюшан в книгах Русселя, Руссель в книгах Джойса, Дюшан в книгах Джойса и т.д. Затем резонанс между практикой и теорией, которая может приступать к трассировке сколь угодно позднее: скажем, Дюшан в диссеминационной семиологии. И, наконец, за всеми этими резонансами слышен голос Лакана, который более, чем кто-либо другой, способствовал признанию такого рода прочтения и заложил его основу —если не научную, то по крайней мере эпистемологическую.

Именно на это и направлен мой интерес в этой книге. Вскоре станет понятно, насколько значительное место я отвожу в предлагаемом параллелизме Лакану. Но прежде я хотел бы объяснить, почему интерпретативный «бред» Жерве, на мой взгляд, приемлем и плодотворен, тогда как прочтения Кальвези и Бернема лишены смысла и пользы. Жерве и Дюшан исходят из одной и той же эпистемы (в смысле Фуко) — скрытой, то есть творчески действующей изнутри, в искусстве Дюшана и явной, то есть теоретически осмысляющей саму себя, в работах Жерве.

Об основательности интерпретаций судит история — история как эпистемология или эпистемология как история, не суть важно. Я имею в виду под этим, что непростительно стремиться интерпретировать творческую практику, которая вносит изменения в эпистему, с помощью решетки, соответствующая которой эпистемология еще не подверглась равноценной трансформации. Приведу пример, связанный с Дюшаном: что может означать поиск «глубинных мотиваций» его — как автора своих решений и выборов — творчества, если речь идет об «авторе», который решительно ввел в искусство неопределенность, оказавшись современником по эпистеме Де Фриса, Корренса и Чермака, открывших генетическую мутацию, Гейзенберга, сформулировавшего принцип недостоверности, и Фрейда, различившего в обычной промашке вторжение бессознательного? Он означает обреченность на безнадежное непонимание этого творчества. Вот почему работа, подобная работе Жерве, имеет эпистемологическую ценность, пусть она и не приносит объективируемого результата и на первый взгляд кажется основанным на вымысле бредом, столь же «проекционным», как и у Кальвези или Бернема. Последние выступают с позиции желающих интерпретировать принцип неопределенности с точки зрения аристотелевской причинности или космогонию Эйнштейна —с точки зрения лапласова облака. А Жерве неустанно переводит Дюшана на его же, Дюшана, язык, то есть читает его на языке эпистемы, которую мы с некоторых пор считаем нашей и которая, как доказывает Жерве —в этом-то и состоит действенность его прочтения, —уже была своей для Дюшана. В рамках этой эпистемы Witz10 и означающего Фрейду — прежде всего при посредстве Лакана—принадлежит почетное место.

Именно эта эпистемологическая общность оправдывает параллель между искусством и сновидением, которую я попытаюсь провести. Нетрудно понять, что такое решение вовсе не требует от меня прямой принадлежности к психоаналитической доктрине, как лакановской, так и фрейдовской. Как уже показал Жерве, Дюшан и Фрейд эпистемологически переводимы на языки друг друга, и для начала моего предприятия этого более чем достаточно. К тому же иной подход был бы самонадеянным, особенно если вспомнить картину трассировки фрейдовской теории, нарисованную Лиотаром, о которой я уже упоминал: перечисляемые в ней авторы — психоаналитики, и скорость устаревания их концепций связи между искусством и психоанализом очевидна. Поэтому я — человек посторонний, выступающий от имени истории искусства, предпочитаю воздержаться от каких-либо теоретических предпочтений в этой области: поскольку я не могу оценить психоаналитическое знание изнутри, такого рода предпочтение неизбежно было бы в моем случае проявлением веры, с точки зрения интеллекта непростительным.

В свете сказанного эпистемологическая общность, оправдывающая параллель, которую я попытаюсь провести, не оправдывает ничего, кроме самой этой параллели. Вопрошать произведение искусства подобно сновидению, изучать его так же, как изучают сновидение, значило бы уверовать в теорию в отрыве от метода. Сравнивать же тот или иной корпус произведений с тем или иным сновидением почленно значит свободно использовать все предоставляемые методом возможности, а к теории обращаться лишь в качестве катализатора. По окончании «химической реакции», сослужив свою службу, она в неприкосновенности удаляется восвояси.

Отсюда следуют два непосредственных вывода: важно, чтобы сновидение, которое будет почленно сравниваться с работой Дюшана мюнхенского периода, было сновидением Фрейда. Мои или ваши сны лишены всякого эвристического значения в рамках этого параллелизма, который с обеих сторон затрагивает «функцию истины», исполняемую искусством и сновидением в общей для них эпистеме. Этим значением обладают только сны Фрейда и только те из них, которые он взял на себя труд истолковать. Кроме того, это должно быть такое сновидение Фрейда — сновидение об инъекции Ирме, сновидение из сновидений, по словам Лакана,—эвристическое значение которого для фрейдовских исследований и стратегически важное место, занимаемое им в самоанализе великого психиатра, не нуждались бы в доказательстве.

Итак, мы последуем обычаю сравнивать искусство со сновидением — конкретное искусство с конкретным сновидением, произведения Дюшана, созданные в Мюнхене летом igi2 года, со сновидением об инъекции Ирме, приснившимся Фрейду ночью с 23 на 24 июля 1895 года и проанализированным в главе II «Толкования сновидений»11.

Наше прочтение этого сновидения будет трижды опосредованным. Во-первых, самим Фрейдом, который нам его сообщает — не его само, конечно, а рассказ о нем, этот единственный материал, с которым работало когда-либо толкование сновидений. Во-вто-рых, толкованием, которое Фрейд дает ему в главе II и к которому он возвращается позднее, чтобы извлечь из него некоторые теоретические выводы,—в частности, в главе IV, при обосновании сгущения. И, наконец, в-третьих, комментарием к этому сновидению, которое дает Лакан, завершая трассировку, имевшую для него смысл возврата к Фрейду, и которое под названием «Сновидение об инъекции Ирме» фигурирует во второй книге его «Семинаров»12.

Собственно говоря, именно последнее опосредование, по порядку являющееся пятым (самым первым была ночь, когда Фрейду приснился этот сон), будет для нас определяющим, поскольку оно по-новому прочитывает в наш исторический момент (или почти: ведь тексту Лакана вскоре исполнится тридцать лет) теоретические уроки предыдущих.

«Не будем продолжать толкование там, где прервал его Фрейд,—пишет Лакан,—но возьмем в совокупности сновидение и его интерпретацию. Тогда наша позиция будет отличной от позиции Фрейда»13.

Что же касается нас, то наша позиция отлична и от позиции Фрейда, и от позиции Лакана как в пространстве (я говорю как историк искусства), так и во времени (прошло тридцать лет14).

Рассказы

Прежде чем приступить к рассказу сновидения, за которым последует его анализ, Фрейд обычно делает предварительное сообщение о непосредственном биографическом контексте, содержащем указания на происхождение некоторых явных элементов сновидения. Таким же образом напрашивается и «предуведомление» к мюнхенскому периоду творчества Дюшана. Однако при сравнении художественной практики со сновидением очень нелегко решить, где кончается «предуведомление» и начинается «рассказ». Как я сказал, мое сравнение будет относиться к мюнхенскому периоду Дюшана. Выбор этого периода продиктован не методологией параллельного рассмотрения, а его стратегическим положением не только в жизни и творчестве Дюшана, но и шире в судьбе живописного модернизма; он подразумевает свободу варьирования дистанции по отношению к рассматриваемому материалу. Нужно будет, с одной стороны, принять в расчет весь «кубистский» период Дюшана, с другой — выделить в мюнхенском периоде ключевую, суммирующую его картину: «Переход от девственницы к новобрачной». Вот почему я не хочу проводить четкую границу между «предуведомлением» и «рассказом сновидения». Чтобы со всей строгостью следовать предпринятому мной почленному сравнению, надо признать, что мы не располагаем ни тем, ни другим. Должно ли «предуведомление» состоять исключительно из внеживописных элементов? Если да, то как получить доступ к ним, зная, что весьма опрометчиво доверяться биографиям, автором которых не является сам художник? Что же касается произведений, то к чему они, mutatis mutandis15, ближе — к «сновидениям», к «рассказам» (сновидений) или к «рассказам» уже истолкованным? Твердо разрешить эти вопросы невозможно ни теоретически, ни даже методологически. Но можно избрать прагматическую позицию, исходя из результатов, которые мы надеемся получить. Фрейд предлагает нам предуведомление уже с оглядкой на рассказ о сновидении и на истолкование, которое за ним последует. Предуведомление—это уже отобранная материалом сновидения часть автобиографии. И Дюшан тоже предоставляет нам подобные автобиографические фрагменты, отобранные его творчеством: я имею в виду интервью и комментарии, данные им о самом себе16. Разумеется, мы будем часто к ним обращаться, не отворачиваясь, впрочем, и от других источников, в первую очередь—от произведений. Ведь если трудно представить себе, чтобы одно сновидение толковало другое (хотя это и не исключается), то произведение искусства, напротив, всегда является интерпретацией как минимум одного другого произведения —того же художника или иного. Это обстоятельство делает историю искусства историей, которая толкует сама себя. Поэтому мы не будем проводить четкого различия между «предуведомлением» и «рассказом сновидения». Но начнем с восстановления — под общим заголовком «Рассказы» — краткой, одновременно событийной и интерпретативной, «пластической биографии», уже подвергнутой отбору параллельным рассмотрением «Перехода от девственницы к новобрачной» и сновидения об инъекции Ирме, которое будет проведено затем.

i6. Каноническим примером таковых является лекция Дюшана под названием «A propos of myself» («О себе»), прочитанная 24 ноября 1964 года в Сент-Луисе. См. ее французский перевод в кн.: Duchamp du Signe. Paris: Flammarion, 1975 (далее —DDS). P. 217-229.

Хотя Дюшан начал заниматься живописью довольно рано (первая известная нам его картина датирована 1902 годом, когда художнику было пятнадцать лет), лишь в 1911 году, когда он познакомился с кубизмом, эти занятия приобрели для него серьезное значение. До того он, как все, находился под влиянием импрессионизма и фовизма и относился к живописи с такой же беспечностью, как и к занятиям карикатурой или даже игре в бильярд. В 1910 году, на три года позже по сравнению с кубистами, он открывает для себя Сезанна и воздает ему дань восхищения, которая отразится в его творчестве лишь после того, как он за год — в 1911-1912 — пройдет через кубизм. Этой данью является «Портрет отца», подлинное, хотя и наивное, приношение Сезанну, а также портрет братьев, изображенных с женами в картине «Партия в шахматы».

В начале 1911 года художник приступает к картине «Соната», посвященной женской половине семейства Дюшанов: его матери и младшим сестрам Ивонне, Магдалене и (на заднем плане) Сюзанне —любимой сестре Марселя, на два года младше его. 24 августа того же года Сюзанна выходит замуж за фармацевта Шарля Демара, и вскоре Дюшан перерабатывает «Сонату» в стиле и колорите, впервые в его творчестве напрямую отсылающих к кубизму. Таким образом, «Соната» — поворотное произведение, особое место которого в «семейном романе» Дюшана придает ему решающую роль и в его карьере живописца. Вообще, рассматривая «кубистский» период Дюшана, нельзя не отметить, что он целиком и полностью является семейным делом, которое непременно должно касаться так или иначе воображаемого места, уделяемого художником себе между его отцом, провинциальным нотариусом, и матерью, дочерью живописца и художницей-любительницей, а также в кругу Двух его старших братьев (быстро снискавших признание художников-кубистов) и трех младших сестер, особенно Сюзанны, наиболее близкой к нему и тоже ставшей впоследствии художницей.

В сентябре 1911 года Дюшан приобщается к кубизму в четырех картинах, трактующих женскую фигуру: «Соната», «Дульсинея», «Расколотые Ивонна и Магдалена» и «О младшей сестре». За вычетом «Дульси-неи», где героиней является прохожая, встреченная на улице и, несомненно, желанная, все эти картины посвящены матери и сестрам художника; по-кубистски «раскалываясь», они, однако, начисто лишены стремления к пространственному анализу, характерного для Брака и Пикассо, равно как и дорогих Глезу и Метценже теоретических подтекстов. То, что Дюшан пришел к кубизму через женскую фигуру, а не через натюрморт или пейзаж, делает его случай уникальным и наводит на мысль о том, что этот этап его творчества связан с кубизмом лишь по видимости.

В октябре — декабре 1911 года художник переходит к своим братьям, которых пишет играющими в шахматы, по образцу «Партии в шахматы» 1910-го. Предваренные пятью этюдами углем, тушью и акварелью, картины «Игроки в шахматы» и особенно «Портрет игроков в шахматы» свидетельствуют о тенденции к уклонению от кубистских правил игры, в которой смешиваются оттенки неловкости и порока. Дюшан словно бы искренне тянется к кубизму, но некая невольная злонамеренность уводит его от проповедуемой кубистами-ортодоксами объектной пластичности. Решенный в зеленоватом свете газовой лампы—чтобы «простым приемом, ослаблением тонов, получить гризайль»15,—его «Портрет игроков в шахматы» кажется цитатой, уже готовой и не лишенной иронии, из странным образом выхолощенного художником кубизма.

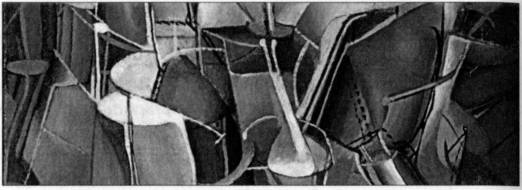

Написанные в декабре 1911 года картины «Обнаженная, спускающаяся по лестнице, №1» и «Грустный молодой человек в поезде», а также «Обнаженная, спускающаяся по лестнице, №2» (январь 1912), являются автопортретами16. Хотя нет ничего более далекого духу кубизма, чем автопортрет, собственные изображения Дюшана лишены сходства и с интроспективными автопортретами Сезанна или Ван Гога. Подчеркивая, что в «Грустном молодом человеке» он ввел в кубистскую живопись идею движения, Дюшан представляет это движение —называемое им «элементарный параллелизм» и подсказанное ему хронофотографиями Марея — как технику субъективного отстранения, несовместимую как с погружением в себя, так и с кубистской (или футуристской) объективацией: «Сначала — идея движения поезда, затем — идея грустного молодого человека, который сидит внутри и едет; таким образом, есть два соответствующих друг другу параллельных движения»17. Чтобы прочесть эту картину как автопортрет, необходимо учесть раздвоение персонажа Дюшана, ничуть не похожее на зеркальное или самоуглубленное всматривание в себя. Во-первых, есть молодой художник, грустный, быть может, оттого, что он сел в уже идущий поезд кубизма, и движущийся параллельно этому авангардному движению и внутри него (о том, совпадают их направления или они противоположны, история умалчивает). Во-вторых, есть другой Дюшан, который портретирует относительное движение первого и, надо полагать, стоит на склоне горы или на набережной — в любом случае за пределами поезда, как неподвижный наблюдатель. В ортодоксальном кубизме художник воображаемо перемещает свою точку зрения вокруг объекта и работает с этим перемещением. В «Грустном молодом человеке» никакой работы с перемещением нет: движение молодого художника, севшего в кубистский поезд, будучи и объектом, и сюжетом картины, дано готовым и словно бы в законченном прошедшем времени для самого этого художника —не столь, быть может, молодого наблюдателя и комментатора кубистского движения, которое увлекло его за собой. Дюшан будто бы пишет свой ретроспективный портрет в предвосхищении: он был кубистом раньше, он больше не кубист. «Обнаженная №2» знаменует собою поворот, автором которого сам Дюшан не является, но который вернется к нему как справедливое возмездие тех, кто управляет кубистским поездом. Этот поворот заключен не в стиле картины, фактура и колорит которой по-прежнему тяготеют к кубизму. Он сводится к расхождению между стилем и названием, между кубистскими чертами картины и очевидностью ее названия («Обнаженная, спускающаяся по лестнице»), написанного прописными буквами прямо на лицевой стороне. Именно это расхождение счел недопустимым выставочный комитет зала кубизма Салона независимых 1912 года, отказавшийся вывешивать «Обнаженную»: «Прежде чем представить картину в 1913 году в нью-йоркском Армори Шоу, я в феврале 1912 года посылал ее в Салон независимых, но моим друзь-ям-художникам она не понравилась, и онипопросили хотя бы изменить ее название»18. Наконец, именно это расхождение — место предугаданного теоретического раскола —Дюшан позднее назовет, размышляя о нем уже отдельно от исторических обстоятельств, своего рода живописным номинализмом.

В марте — мае 1912 года в Нейи исполнена серия из четырех подготовительных рисунков к картине «Король и королева в окружении быстрых обнаженных», объединяющей на правах шахматных фигур мужские и женские фигуры, с которыми Дюшан приобщился к кубизму. Кубистская страница еще не перевернута, однако в символистской тематике и в фактуре этих работ содержится уже лишь кубизм, цитируемый в перспективе расхождения, обозначенного сочетанием таинственной иконографии и нелепого названия. Задача интерпретировать изображение, удерживающееся в рамках названия не дольше мгновения, выпадает отныне на долю зрителя. Неузнаваемые, король и королева обозначены именами слева и справа от бесформенной плазмы, блуждающей в центре картины и соответствующей быстрым обнаженным. Изображение написано и сказано, и кубистское письмо демонстрирует рассеяние фигур, подсказываемое их именем. Но ни изображение, ни имя не приобретают стабильного положения вокруг некоего общего референта. Слово «быстрые», адъективированное наречие, которому в надлежащее время ответит известное «так же» — ставшее наречием прилагательное19,—указывает на то, что изображение и имя теряют свое соотнесение в поэтическом измерении, замыкающем эффекты языка на его собственные законы. Дюшан демонстрирует таким образом стремление на высокой скорости преодолеть закон кубистского языка, его «сетчаточную» регламентацию и семейственную сверхопределенность. Рисунок под названием «Обнаженные на скорости минуют короля и королеву», в котором штрих отнюдь не раз-

графляет пространство, как у Пикассо, а словно бы фиксирует исчезающий след стремительного процесса, заявленного в названии, обозначает, как кажется, также и кубизм, быстро преодоленный в качестве техники, которая позволила превратить обнаженную натуру как живописный жанр и либидинальную нагрузку в простой материал: выражение «обнаженные на скорости» звучит как «стихотворение в прозе»,

или как «плевательница из серебра», или как... «за-

22

держка в стекле» .

18 июня 1912 года Дюшан отправляется на поезде в Мюнхен, откуда он вернется ю октября с двумя тонированными (один — акварелью, другой — сепией) рисунками под названием «Девственница №2» и «Новобрачная, раздетая холостяками», с двумя картинами «Переход от девственницы к новобрачной» и «Новобрачная» и, наконец, с сепией под названием «Аэроплан» (рисунок «Девственница №1» был прислан из Мюнхена на открывшийся 1 октября Осенний салон). Причины этого внезапного отъезда навсегда останутся неясными, равно как и подробности пребывания Дюшана в столице Баварии. Достоверно одно: произведения, созданные там,—завершающие «кубистский» период его творчества,—явились поворотными как для художнической карьеры Дюшана, так и для его личной жизни. По возвращении в Париж его девизом будет: «Довольно живописи, Марсель. Пора искать работу!»23. Действительно, к этому моменту относится первый отказ Дюшана от живописи. Впрочем, он тут же признается, что следовал этому девизу недолго: «И я принялся искать место,

22. «Использовать „задержку" вместо картины или живописи; [...] —

задержка в стекле, так же как говорят „стихотворение в прозе" или „плевательница из серебра41» (Из «Зеленой коробки».— См.: DDS. Р.41).

23. Из интервью с Дж.Дж.Суини.— См.: DDS. Р. 179.

Зб

которое позволяло бы мне заниматься живописью

для себя2*»-

Писать для себя, писать о себе— значит ли это перестать писать? «Пребывание в Мюнхене послужило поводом для моего полного освобождения»,—говорит о себе Дюшан20. Освобождения от чего? Результаты мюнхенского периода нам известны: это не только иконография «Новобрачной», но и проект «Большого стекла», созревший очень рано, и параллельно, следом за «Музыкальной опечаткой» и «Образцами для штопки», случайные встречи с готовыми художественными объектами. Но что оказалось преодолено, что Дюшан оставил в прошлом, по видимости отказавшись от живописи, во всяком случае от живописи кубистской? Социальное стремление реализоваться в качестве живописца в рамках исторического авангарда, все еще связанного с кубизмом? Всю живопись вообще? Только профессию живописца, его делание, сместившееся в сторону скорее умозрительной, нежели ремесленной практики? Или, наконец, он просто-напросто оставил в обратном поезде «грустного молодого человека»? Несомненно, мюнхенское «освобождение» произвело на него терапевтическое действие и как на человека, и как на художника. Более того, оно имело смысл самоанализа, открытия, которое вызывает расхождение, регистрирует его и затем работает над ним. Из Мюнхена вышла «игра между мной и мной», персональная терапия и художественная стратегия расхождения между «страдающим человеком» и «творящим духом», слышимые в грамматической изощренности заметки из «Короб-ки 1914 года»: «Учитывая, что...; если я допускаю, что являюсь человеком, много страдающим...»21.

Короче говоря — переход, «зеркальный» и ритуальный обмен между обличьями Нарцисса, когда он назначает себе в качестве объекта и субъекта, сюжета, живописи переход от жизни художника к обычной жизни, спуск с небес на землю. «Соната» явилась ритуальным посвящением Дюшана в кубистский авангард, «Переход от девственницы к новобрачной» столь же ритуально вывел его оттуда.

Шесть мюнхенских работ Дюшана, и прежде всего «Переход от девственницы к новобрачной», составят «рассказ сновидения», который мы попытаемся почленно сравнить средствами эвристического параллелизма с фрейдовским сновидением об инъекции Ирме. Почему именно «Переход от девственницы к новобрачной»? На сей раз вопрос касается уже не «теоретического» оправдания определенного метода работы, а мотивировки его приложения к конкретному случаю. Было бы, впрочем, недостаточно говорить о «приложении», имея в виду метод, который еще не был опробован, который будет применен, скорее всего, лишь единожды, который подразумевает критическое рассмотрение его собственной исторической случайности и который, возможно, будет оправдан исключительно результатами, принесенными им за пределами его собственной области. Нужно напомнить точку зрения, избранную этой книгой, заявить ее задачу и признать содержащуюся в ней уловку. Ее точка зрения — время и место, из которых она выстраивается как «рассказ»,—это точка зрения истории искусства. Это значит, что она адресует определенному моменту нашего культурного прошлого вопрос об истолковании (или переистолковании), способном организовать (или реорганизовать) определенную совокупность фактов в связный «рассказ». И еще — что эта точка зрения не вольна отрешиться от того, что она _ точка зрения; другими словами, историк искусства сам обременен историей и вправе по-новому истолковывать прошлое лишь в меру сознания своей обязанности говорить в настоящем (обращаться к присутствующим). А потребности сегодняшнего дНЯ _ те, в частности, о которых свидетельствует владеющее умами слово «постмодернизм»,—заставляют историка обратить взор на 1912 год и на те решающие для художественного модернизма перемены, которые тогда произошли. Это год, когда сразу несколько живописцев в относительной независимости друг от друга перешли или решили перейти к абстракции. Это год, когда вышел из так называемой герметичной стадии кубизм Брака и Пикассо; когда наклеенная бумага ввела в живопись инородный элемент, впоследствии перевернувший ее отношения со скульптурой и с искусством в целом; когда тот же кубизм одержал институциональный триумф в Салоне независимых и вышла в свет книга Глеза и Метценже «О кубизме» — первое теоретическое и вместе с тем академическое обоснование движения. Это год начала кампании футуристических проповедей, когда, несомненно, впервые (хотя неочевидный стратегический прецедент создали в этой области Курбе и Мане) авангардистское движение претворило идею авангарда, характеризующуюся отрицанием прошлого и устремленностью в будущее, в осознанную и ясную эстетическую идеологию. И, наконец, это год, когда некто Марсель Дюшан, которому никто не мог предсказать исключительной славы, признанной за ним последующими модернистами и «постмодернистами», отказался от живописи.

Интерпретация этого отказа и является задачей моей книги. Она имеет две стороны, и обе они касаются как Дюшана в частности, так и истории в целом. Первая сторона — это сам отказ, смысл этого слова и весь спектр его субъективных оттенков. Чтобы понять, что в точности значит «больше не заниматься живописью», надо не только знать, что значит «заниматься живописью», но и уловить подразумеваемое словами «занимался живописью раньше». Нельзя говорить об отказе нейтрально, не опираясь на общее, теоретическое определение предмета отказа. Однако притязание на подобную опору тщетно — не только потому, что, само собой, ремесло живописца с течением истории изменилось, но и потому, что в каждый момент этой истории оно само было своим собственным определением, воплощенным в конкретной и субъективной практике тех, кто им занимался. Несомненно, что «отказ» от живописи отдельного человека по имени Марсель Дюшан возымело глубокий исторический резонанс и что этот сугубо личный поворот его карьеры оказался нагружен, причем неоднократно, истолкованиями, которые присваивали ему некое общее значение. В нем видели предвестие или удостоверение смерти живописи, ее умышленное убийство или, не менее часто, подтверждение гегелевского пророчества о конце искусства. Эти истолкования актуальны и сейчас, когда художественная среда кажется расколотой на два лагеря: одни под знаменами трансавангарда, неоэкспрессионизма и «постмодернизма» возвещают триумфальный возврат живописи, тогда как другие —то от имени того же «постмодернизма», только в диаметрально противоположном значении, то во имя верности модернизму исторических авангардов —объявляют ее окончательно себя изжившей. Эти истолкования как раз и мешают сегодня целостному пониманию истории модернизма, задачей которого является, помимо прочего, объяснить жизнеспособность живописной практики у ее лучших нынешних представителей, вместе с тем удостоверив как исторический факт смертный приговор ремеслу живописца. Необходимо, таким образом, переистолковать «отказ» от живописи человека по имени Марсель Дюшан, что возможно, лишь если отвлечься от значения, которое — сознательно или бессознательно — могло иметь для него то, что он был или чувствовал себя живописцем.

Бросая живопись, Дюшан, очевидно, отказывался от своего статуса живописца в пользу статуса художника, антихудожника или, по его собственным словам, анартиста. Если же судить опять-таки по его последующей славе, то эту репутацию анартиста принес ему прежде всего реди-мейд. «Изобретение» реди-мейда является другой стороной отказа от живописи и второй половиной задачи моей книги. О самом реди-мейде, о множестве объектов, которые Дюшан окрестил этим именем, и о том, что принято понимать под этим необычным термином, речи в ней почти не будет. Именно потому, что прежде требуется предпринять археологию реди-мейда. Так же или даже больше, чем «Большое стекло», с которым он поддерживает отношение, близкое к компенсаторному, реди-мейд является продуктом «отказа» от живописи, который расходится, разрывает преемственную связь с нею, но парадоксальным образом оставляет себе ее наследие. Он является самим актом регистрации отказа от живописи; без него последний был бы лишь прекращением деятельности, которое история никогда не взяла бы на себя труд утвердить. Таким образом, реди-мейд — это акт в смысле действия: в самом деле, он оказал и продолжает оказывать воздействие на историю искусства. Но в то же время его можно назвать и актом удостоверяющим, так как он подтверждает, что получил историю, которая ему предшествовала и которая является историей живописи. В случае «смерти живописи» реди-мейд является припиской к ее завещанию. А где завещание, там и наследство: передача полномочий и переход традиции к живым. История живописи не завершилась с ее «смертью», и живопись не умерла с появлением реди-мейда; она живет и умирает в каждой передаче полномочий.

Теперь, полагаю, уловка моей книги очевидна. Ее реальным предметом является традиция, та особая традиция, которая снискала имя современного искусства, модерна или модернизма, которая обладает всеми признаками антитрадиции и которую на страницах этой книги я попытаюсь «сфотографировать» в решающее мгновение, когда обнаруживается то, что она передает,—имя, имя «живопись». Событие этого откровения должно быть застигнуто в двух аспектах, или в двух фазах. «Отказ» от живописи — это переход, в процессе которого ее имя отделяется от особого ремесла, которое придавало ему законность. «Изобретение» реди-мейда — это передача, посредством которой имя живописи, утратив свою специфицированную законность, тем не менее приходит к родовому имени искусства. Эти переход и передача являются заслугой не одного человека, а целой культуры, которую творчество этого человека открывает ей самой и которую оно открывает, прежде всего, давая им имя. «Переход от девственницы к новобрачной»—так назвал Дюшан в августе 1912 года картину, которая через месяц привела его к решению оставить живопись. «Передача» —это название журнала, на обложке которого четверть века спустя Дюшан поместил фоторепродукцию одного из своих реди-мей-дов, «Расчески» (1916), название которой отражает смысл осуществленного «Переходом»22. Моя книга, в свою очередь, попытается истолковать засвидетельствованное откровение «Перехода от девственницы к новобрачной» в его историческом резонансе, с точки зрения культуры по сей день отзывающейся на совершенную Дюшаном передачу полномочий. Чем обширнее ее цель, тем четче должен быть ее объект. Чем более общей является ее задача, тем точнее должно быть направлено исследование. Чем более показательное значение имеет судьба отдельного человека тем уже должно быть внимание к уникальному в этом показательном образце. Парадокс искусства заключается в том, что каждое произведение в своей уникальности претендует на универсальность, а соответствующий парадокс истории искусства — в том, что «прилагая» некую теорию или метод исследования, она должна приспособить ее к исключительности анализируемого случая. Поскольку бесспорно то, что судьба модернизма пересеклась в августе 1912 года в Мюнхене с TriebschicksaP8 отдельного человека, а, может быть, даже с эстетической судьбой одной картины, я не мог не привлечь к делу психоанализ, являющийся на сегодняшний день самым общим дискурсом субъективности и вместе с тем самым сильным средством проникновения в субъективность частную. Подобно тому как уловка «элементарного параллелизма» позволила Дюшану приобщиться к кубизму, не став кубистом, для нас эвристический параллелизм между искусством и психоанализом, Дюшаном и Фрейдом, двумя «рассказами сновидения», послужит уловкой, которая, возможно, позволит вывести из индивидуального случая как нельзя более общую цель (прежде чем приступать к ее истолкованию).

28. Велением судьбы (кем.). — Прим. пер.

Переходы

«Теперь, чтобы облегчить переход от этой схемы психического аппарата к той, что подразумевается дальнейшим ходом мысли Фрейда, то есть к схеме, сфокусированной на теории нарциссизма, я хочу предложить вам сегодня одно маленькое испытание»1.

ТАКИМИ словами Лакан предваряет свой комментарий к фрейдовскому сновидению об инъекции Ирме. Переход, о котором идет речь, ведет от схемы психического аппарата, описанной в главе VII «Толкования сновидений», к той «маленькой игре» между идеальным я и идеалом я, которая проходит красной нитью через «Zur Einführung des Narzissismus»2. Иными словами, он ведет от одного теоретического представления к другому, но в то же время соединяет два решающих момента в жизни Фрейда — в его жизни изобретателя психоанализа. Два момента, ко-

1. Лакан Ж. Семинары. Книга 2. Цит. соч. С. 211

2. «Введение в нарциссизм» (нем.). — Прим. пер.

гда учитывая объект и сюжет его работы (в 1900 году это’было сновидение, а в 1914-м —нарциссизм), Фрейд не мог не прислушиваться с особым вниманием к самому себе в надежде на то, что его собственное бессознательное, выплески которого он фиксировал в процессе самоанализа, прольет свет на бессознательное вообще.

Переход, связанный с жизнью Дюшана в Мюнхене проливает, так сказать, параллельный свет. Вот молодой художник весьма эклектичных до сих пор устремлений, который в августе 1911 года «сочетается» с ремеслом живописи, приобщаясь к кубизму. Год спустя он запечатлевает эту «свадьбу» в картине под названием «Переход от девственницы к новобрачной», сам в это время —как живописец —считая подходящей для себя жизнь холостяка. В переходе Дюшана от двух «Девственниц» июля к «Новобрачной» августа заключена та же сила изобретения и, возможно, тот же компонент самоанализа, что и в пути, проделанном в 1900-1914 годах Фрейдом. И его урок имеет подобные фрейдовскому условия и аналогичные следствия. Условия: художник, уклоняясь от нормативного давления художественной среды, доверяется безоговорочной диктовке своей субъективности. Следствия: ему открывается нечто такое, что касается живописи вообще и что в дальнейшем позволит назвать ее невозможной, или бесполезной, или возможной несмотря ни на что.

Wunsch aus München 3

Мюнхенская решимость (нем.).—Прим. пер.

Теперь это сновидение — сновидение об инъекции Ирме — позволяет провести параллель с мюнхенским периодом творчества Дюшана. Глава, в которой Фрейд предпринимает его анализ, завершается центральным для «Толкования сновидений» открытием: «Согласно произведенному нами анализу, сновидение является осуществлением желания»23.

О каком желании идет речь в сновидении об Ирме? О желании Фрейда доказать свою невиновность в неудаче ее лечения. Согласно аргументам в стиле «дырявой кастрюли», с Фрейда снимается ответственность за болезнь Ирмы, так как, во-первых, Ирма виновата сама, ибо не приняла его «решения»; во-вторых, так как ее болезнь обнаруживает органические симптомы, не имеющие ничего общего с психической этиологией; и, в-третьих, так как в ее болезни виноват Отто, который сделал ей инъекцию грязным шприцем24.

Обратимся теперь к Дюшану. То, что практика живописи является для того, кто ею занимается, воображаемым (порождающим образы) осуществлением желания, не подлежит сомнению. Оставим на время за скобками, как делает и Фрейд в этой части «Толкования», вопрос о том, достаточно ли для этого сознательного желания. Подобно тому как Фрейд сознательно (или предсознательно) желает объяснить неудачу лечения Ирмы вмешательством третьего лица (согласно предуведомлению, это постоянно заботит его в состоянии бодрствования), молодой амбициозный художник может испытывать сознательное или предсознательное желание снять с себя ответственность за неуспех своей живописи.

Живописную практику Дюшана в 1911-1912 годах, равно как и ее неуспех, следует рассматривать в двойном историческом контексте авангарда и кубизма.

Под авангардом я понимаю встреченную живописью в определенный момент ее истории — после Курбе и Бодлера — необходимость обновляться для того, чтобы сохранять свое значение. Что же касается кубизма, то он в 1911-1912 годах является обязательным для авангарда путем развития. Импрессионизм уже достаточно давно к тому времени утратил свою энергию и приобрел черты академической практики, которую передовые живописцы упрекали в недостаточной конструктивности и склонности к поверхностным декоративным эффектам. Аналогичной критике подвергались художники группы «Наби» и фовисты. Наконец, символизм (исключая, разве что, символизм Гогена) всегда был более литературным, нежели живописным, движением и так и не выработал в себе чуткость к авангардистским устремлениям. Оспаривать у кубизма монополию на авангард мог в это время только итальянский футуризм. Известно, однако, что, в отличие от кубизма, футуризм практически не оказал влияния на Дюшана. Манифест Маринетти был опубликован в газете «Фигаро» в феврале 1909 года, но Дюшан всякий раз утверждал, что не интересовался тогда этим движением25. Его внимание привлекла к футуризму картина Баллы «Собака на сворке», которая, по его словам, фигурировала на первой футуристической выставке в Париже, состоявшейся 5-24 февраля 1912 года в галерее Бернхейма-младшего26. Если это так, то Дюшан видел «Динамизм собаки на сворке» до того, как послал «Обнаженную, спускающуюся по лестнице, №2» в Салон независимых, но все равно после того, как ее окончил. Таким образом, то, что футуристическое влияние на Дюшана не имело места, несомненно. Наоборот, замеченное им движение футуристов по пути, параллельному его собственному, вполне могло ускорить осуществление его стратегических замыслов и побудить его к спешке, которая ощущается в тех особых надеждах, которые он возлагал на попадание «Обнаженной» в Салон Независимых. Эти надежды, как мы знаем, ожидало жестокое разочарование, с лихвой, впрочем, возмещенное впоследствии, так как отсутствие картины, отвергнутой самими авангардистами, в Салоне принесло ей куда большую славу, нежели та, которой можно было ожидать от ее присутствия. Мне кажется, что Дюшан понял это очень быстро и что именно с живописностратегической точки зрения следует рассматривать его творчество 1911-1912 годов в контексте двойственного влияния авангарда и кубизма.

«Портрет игроков в шахматы», «Грустный молодой человек» и «Обнаженная №2» при всем расстоянии, отделяющем их от кубизма, имели тем не менее в психической структуре притязаний Дюшана значение потребности, а именно потребности полного признания в качестве живописца-авангар-диста со стороны кубистов, тогдашних обладателей монополии на само это понятие. Не стоит слишком доверять ставшему легендарным образу Дюшана — беспечного дилетанта. Наоборот, стоит представить его молодым человеком, который, приобщившись к живописи — и к карикатуре, так же как и его брат Гастон,—благодаря, скажем так, семейному призванию, отрывочно поучившись в 1904-1905 годах в Акаже, в Берлине или Мюнхене, где та же выставка прошла после Парижа.

демии Жюлиана, решил последовать примеру своих братьев и избрать для себя карьеру художника. Карьеру, которая началась с неудачи — вполне безобидной и, как выяснится позже, скорее лестной, и все же тяжело переживавшейся как провал: в 1905 году Марсель провалился на вступительных экзаменах в Школу изящных искусств27. Уместно предположить, что эта неудача, отзвуком которой стал отказ Салона Независимых принять «Обнаженную», сыграла роль легкой «первичной травмы», очень скоро «забытой» и все-таки достаточной, чтобы поддерживать тревогу Дюшана по поводу его качеств живописца и, как бы в отместку, укреплять его решимость стать живописцем несмотря ни на что. Эти два фактора — позор, который надо стереть, и тревога по поводу его признания в качестве живописца — побудят художника уйти от прямого общения с Браком и Пикассо, предпочтя им менее требовательную компанию Метцен-же и «математика» кубизма Пренсё. Отметим противоречие: кубистский авангард, который в 1911 году вершит историю,—это прежде всего Пикассо и Брак. Грис присоединится к ним только в 1912-м, когда в Салоне Независимых будет выставлено его «Приношение Пикассо», и войдет в ряд авангардистов лишь после того, как, оставив галерею «Золотое сечение», подпишет эксклюзивный контракт с Кан-вейлером и прекратит, подобно Пикассо и Браку, выставляться публично. Именно этот авангард оказывает влияние на Дюшана, он признавал это сам, вспоминая, что открыл для себя кубизм в галерее Канвейлера28. Однако он не общается ни с Браком, ни с Пикассо, ни с Делоне и едва знаком с Леже. Он посещает собрания по вторникам у Глеза в Курбевуа и воскресные вечера у своих братьев, где знакомится с членами «группы Пюто»29 —художниками второго ряда, которые, сознавая, что они не являются пионерами движения, делают его в полном смысле слова «движением», подкрепляя теоретическим обоснованием и связной идеологической подкладкой30. Это стремление «примкнуть к группе» кажется столь непохожим на Дюшана, что на нем стоит остановиться. Найти ему объяснение можно лишь признав, ч.то Дюшан — менее беспечный и более амбициозный, чем кажется на первый взгляд,— бессознательно приписывает своим «кубистским» произведениям 1911-1912 годов значение потребности. Потребности, обращенной, как мы увидим, к группе, в которую братья могут ввести его без каких-либо предварительных испытаний; а через эту группу —ко всему тому более или менее институциализированному миру искусства, который составляет тогдашнюю художественную жизнь; и, наконец, в еще большем обобщении — к истории живописи, воплощенной в передовом кубизме Брака и Пикассо.

Вот, следовательно, какова субъективная позиция Дюшана в двойственном контексте авангарда и кубизма: он амбициозен и в достаточной степени является живописцем, чтобы понимать, что истинный живописец-авангардист добивается заметного обновления, если ему удается преподнести чувству своей эпохи живопись, ранее неведомую, но вместе с тем доказывающую, что, разойдясь с историей, он вобрал ее в себя. И он достаточно трезв по отношению к себе, чтобы понимать, что таким живописцем он никогда не станет, что он никогда не станет Пикассо. В 1902-1910 годах его эволюция характеризуется странной смесью отстраненного подражания и кропотливой технической тщательности, а что особенно важно,— весьма малой изобретательностью; Дюшан пробует себя в это время во всех авангардистских стилях, то в манере импрессионистов, то в манере Сезанна или Матисса, но никогда не доходит до живописных проблем, которые однажды становятся препятствием на пути любого молодого художника.

Для того кто «приобщается к кубизму», эти живописные проблемы являются достаточно определенными. Это проблемы, поставленные в 1908 году в «Авиньонских девицах» Пикассо и в «Купальщице» Брака и с тех пор систематически разрабатывавшиеся первым в Рю-де-Буа, а вторым — в Эстаке. Они касаются возможности сохранения иллюзионизма после отказа от старого перспективного кода. Редукция живописности к картинной плоскости в духе Мориса Дени не получила развития. Возникла потребность вновь утвердить в качестве фундаментального противоречия живописного искусства необходимость показать третье измерение на двумерной плоскости. Однако довольствоваться обращением к старой перспективе, линейной или воздушной, как равно и моделировать пространство и предмет исключительно цветом, было уже нельзя. Никто в 1911 году не мог игнорировать эту определенную Сезанном потребность и эти установленные им же запреты. Ни Сёра, ни Гоген не смогли в той мере, в какой это удалось Сезанну, связать историю живописи — и, следовательно, авангард в его функции исторической преемственности — с этим осознанным как ключевое противоречием. И никто не предложил лучшего, чем Сезанн, его «решения», тоже неизбывно противоречивого: я имею в виду его знаменитое пространство, вогнутое и выпуклое одновременно, которое порождают вокруг себя его мазок, его окрашенная плоскость и его, сезанновский, предмет. Кубизм был интерпретацией Сезанна, обязательной переработкой тех живописных проблем, которым живопись Сезанна присвоила силу закона. И если для всех кубистов от Брака до Метцен-же, а также для Матисса, Дерена или Вламинка Сезанн воплощал в решающие моменты их эволюции «закон отца», то Дюшан обходит его, как избегает и открытого — то есть интерпретированного средствами живописи — нарушения нового, сезанновского, «правильного построения». Когда он отвечает Пьеру Кабанну на вопрос об открытии им Сезанна: «Нет, не Сезанн»,—эта прямота отрицания звучит так, словно Дюшан открещивается31. Он с долей эклектизма выбирал для себя в период ученичества различных временных «отцов», в глубине отрицая их закон и тем самым не оставляя своей живописи возможности быть узаконенной историческим движением авангарда — этим новым путем, первопроходцем которого выступил Сезанн. Он приобщился к кубизму слишком поздно: молодой человек вскочил в поезд на ходу, изобрести кубизм в 1911 году уже не было возможности. Но если для изобретения было слишком поздно, то путь подражания быстро стал казаться ему бесплодным. Когда кубизм, вызвавший фурор в Салоне Независимых 1911 года, начал приобретать черты магистрального пути современности, надо было что-то делать, и его самолюбие уже не позволяло ему писать в кубистской манере так, как прежде, беспечный ученик, он писал в стиле импрессионизма или фовизма. Что же до присоединения к движению, к идеологии движения, то это было не в его характере. К тому же, если бы ему понадобилось, он без труда нашел бы вокруг себя примеры академической рутины кубизма второго поколения, писавшего скорее чтобы оправдать историю, чем чтобы ее вершить: Глез, Метценже, его собственные братья. Их теоретические разглагольствования быстро разубедили бы его в пользе приобщения к доктрине.

Оставалось уклонение, или даже увертка: надо было преодолеть кубизм побыстрее. А это проще сказать, чем сделать; во всяком случае проще констатировать это нам, знающим благодаря историческому разрыву, что более плодотворными оказались усилия тех авангардистов, которые в 1912-1913 годах прошли через кубизм, на нем не остановившись,— как Мондриан, Малевич, как в некотором смысле сами Брак и Пикассо с их наклеенной бумагой,—чем в свое время Дюшану, стоявшему, не зная, куда идти, перед необходимостью быть кубистом и таковым не оставаться. В контексте этих противоречий «кубистская» практика Дюшана как раз и приобретает значение потребности, желания, решимости. Потребность в признании авангардом, внутри авангарда; желание нагнать историю и проложить по-другому упущенный путь, ведущий к кубизму через Сезанна; и решимость, Wunsch, освободиться от ответственности за «упущенную возможность» кубизма, за пропуск этого обязательного этапа.

В сновидении Фрейда осуществлялось желание психиатра освободиться от ответственности за неудачу с Ирмой; живопись Дюшана 1911-1912 годов осуществляет его желание оправдать свою неудачу по отношению к истории искусства. Сразу после оскорбления, нанесенного ему собратьями-авангардистами, Дюшан отходит от группы и удаляется в Нейи, где начинает разрабатывать неудачу, шах, шахматы32 как тему быстрого, «на скорости», преодоления. Образное осуществление желания обогнать (кубистское) движение приходит на смену его разложению средствами «элементарного параллелизма», отвергнутому вместе с «Обнаженной». И в скором времени, словно чтобы развернуть свою потребность, заставить себя желать, «раскладывая сожаления по дальним ящикам», Дюшан уезжает в Мюнхен, где вдали от всяких группировок и соревнований он сможет дать ход живописному осуществлению своего решения.

Стратегии

Лакан напоминает, что Фрейд в этот период еще «склонялся [...] к мысли, что когда бессознательный смысл базового невротического конфликта становится ясен, остается лишь предложить его самому субъекту, который либо примет это объяснение, либо не примет»33. Перефразируем: Дюшан в этот период еще склоняется к мысли, что, выяснив смысл конфликта, вызвавшего поворот в развитии живописи (эдиповского конфликта кубизма с Сезанном), остается лишь предложить его Истории живописи (воплощаемой авангардом текущего момента), которая либо примет его, либо не примет. Этот парафраз требует соблюдения трех условий.

Во-первых, Дюшан должен был предвидеть ожидавший кубизм тупик. Хотя он и сам пытался избежать эдиповского конфликта с Сезанном, он наверняка очень рано понял, что кубистская попытка его разрешить не расслышала, в свою очередь, истинного урока Сезанна, который касается, как мы увидим, не столько статуса изображаемого объекта в живописи, сколько субъективного статуса в ней живописца. Когда Сезанн говорит о своем стремлении ввести в живопись «серое вещество», вовсе не нужно видеть в этом проявление интеллектуализма, тем более — рационализма. Наоборот, это ортодоксальные кубисты — как они сами повторяли — взялись вернуть в цветовой хаос импрессионизма умозрительный, рациональный порядок. И когда Сезанн возлагает на Курбе ответственность за пагубный поворот истории живописи к раздражению сетчатки, это суждение, вне сомнения, несправедливое для Курбе, является в то же время точной интерпретацией кубистского тупика: кубизм так и остается реализмом, каковым живопись Сезанна уже не была. Сезанновская критика живописи для сетчатки — это критика реализма, а не зрительной сути живописи; его слова о сером веществе — это призыв к эпистемологической функции живописи, а вовсе не защита картин на литературные, символические или умозрительные сюжеты, даже если они берутся из мифологии четвертого измерения. Эти два пункта позволяют понять его восхищение Матиссом, ничем иным не объяснимое.

Во-вторых, «кубистская» живопись Дюшана —это живопись-комментарий. Сначала («О младшей сестре») — комментарий к сюжету, в иконологическом смысле слова; затем («Портрет игроков в шахматы») — комментарий к стилю, в ироническом смысле используемой историками искусства категории; затем, наконец («Грустный молодой человек в поезде», «Король и королева в окружении быстрых обнаженных» и все мюнхенские картины), — комментарий к сюжету, на сей раз в психологическом смысле слова, со стороны самого этого сюжета-субъекта (субъекта-живописца, «творящего разума»). Три эти следующие одна за другой формы живописного комментария позволяют пересмотреть проблему автореферентности в живописи: да, модернистское искусство комментирует свою собственную историю как искусство об искусстве, но также оно комментирует историю художника как искусство à propos of myself5. Эти комментарии составляют единое целое — такова особенность искусства, способного означать. Вот в чем причина перехода Дюшана с одной прота-гонистской позиции на другую —того перехода, который позволил ему очень рано понять, что, даже если его живопись выглядит по-кубистски, он не кубист. Он уже — другой, ибо он предлагает истории искусства, «которая может согласиться или не согласиться с ним», интерпретацию-цитирование кубизма, призванную выявить лежащий в его основе конфликт и ложное разрешение этого конфликта.

И в-третьих, в «Обнаженной, спускающейся по лестнице, № 2» Дюшан представил текущей истории искусства — то есть кубистскому авангарду, который был тогда ее воплощением,— свой, некубистский, выход из кубистского тупика. Или, точнее, его предложение «Обнаженной» в Салон Независимых поставило кубистский истеблишмент перед необходимостью принять или не принять его «решение». Как известно, принято оно не было. Непринятая потребность, обманутое желание, решимость, разбившаяся о принцип реальности, то есть в данном случае об историю искусства как институт, но затем осуществилась в продолжении истории, в практике автобиографии — в живописи для себя и о себе.

Сновидение имеет стратегический характер: желание, чтобы заставить себя услышать и добиться своего воображаемого осуществления, должно обмануть цензуру и сопротивление субъекта. Когда вас зовут Фрейд и вы на пути к изобретению психоанализа, вам снятся до странности стратегические сны. Например, о том, что лечение, в реальности не имевшее успеха, удается, или что оно не удается по внешним причинам, которые не ставят под сомнение теорию, или что теория оказывается под вопросом, но сам этот вопрос приводит к ответу — внезапному и неизбежному, как формула. В рамках этой стратегии «дырявой кастрюли» желание исполняется за счет всевозможных уловок. И тем не менее она побеждает, невзирая на уловки, поскольку в конце концов обнаруживает в теоретической реальности их истину уловок, их истину желания, их стратегическую истину. Та же стратегия «дырявой кастрюли» у Дюшана: я берусь излечить Живопись от кубистской «болезни», показав ей, что я постиг смысл бессознательного конфликта, который ее мучает, но которого она не понимает. Живопись примет мое решение. Но она его не приняла. На чем бы ни был основан ее отказ, моя неудача — это на самом деле ее неудача: во-пер-вых, я не виноват в том, что мое искусство не отвечало требованиям времени, я был еще слишком молод и слишком беспечен; во-вторых, я принадлежу к этому искусству и преуспеваю в нем, по крайней мере, не меньше вас, я пишу «по-кубистски»; и, наконец, в-третьих, не заблуждайтесь: я уже не кубист, я пошел дальше. Каждое из этих оправданий в отдельности объясняло бы неудачу его живописи; вместе они безосновательны. И тем не менее в этой неудаче, притязание которой на успех прибегает ко всем уловкам непоследовательной стратегии, заявляет о себе нечто такое, что выскажется в полную силу спустя время, но что уже вписано, как некая лишенная смысла формула, в отказ Салона Независимых выставить «Обнаженную».

Чтобы понять это, надо обратиться к понятию авангарда. Выше я определял его через необходимость модернистской живописи обновляться, чтобы иметь значение. К этому следует добавить, что обновление ни в коем случае не является эпифеноменом по отношению к модернизму. Оно — не фатальное тавтологическое следствие художественного изобретения или творчества. Оно — необходимость, условие, которого парадоксальным образом требует выживание живописной традиции, со всех сторон осаждаемой современным миром — индустриализацией вообще и индустриализацией ремесла живописи в частности. Именно поэтому неразрывно связанным с понятием обновления оказалось понятие эстетического качества, которое прежде было сопряжено с техническим мастерством, талантом и относительно устойчивыми во времени характеристиками стиля. Разумеется, этот феномен не был совершенно новым: вся история искусства размечена сменами одних стилей другими, которые со временем становились синонимами таланта и качества. Новыми во второй половине XIX века явились неизбежность, обязательность и частота обновления, в силу которых оно само стало критерием суждений вкуса просвещенных ценителей модернистской живописи.