На пути [Жорис-Карл Гюисманс] (fb2) читать онлайн

[Настройки текста] [Cбросить фильтры]

[Оглавление]

Жорис Карл Гюисманс «На пути»

Лариса Винарова Тёмная ночь литератора Дюрталя

Господь сказал, что он благоволит обитать во тьме[1]

Русскому читателю представлен новый перевод романа Жориса Карла Гюисманса «На пути», второй из цикла, повествующего о духовном падении, воскресении и преображении человеческой личности. Его герой, писатель, или, точнее, литератор Дюрталь, alter ego автора, переживает глубокую личную драму и в результате этого обращается к Богу и католической Церкви. Мы видим все происходящее глазами героя. Наблюдения Дюрталя точны с психологической точки зрения. Он одарен глубиной переживаний, острой страстью к самонаблюдению и способностью выразить свои ощущения литературным языком.

В первом романе, «Без дна», Дюрталь — декадент с болезненным пристрастием к макабру — совершает тяжкие грехи: вступает в связь с сатанисткой, присутствует при служении черной мессы, оскверняет гостию. Кроме того, составляя жизнеописание маршала Франции Жиля де Рэ, которого Гюисманс считал виновным в приписываемых ему злодеяниях — многочисленных убийствах детей, чернокнижии и т. д., — Дюрталь на символическом уровне идентифицировался со своим героем[2]. Тогда Дюрталь дошел до последней степени падения и настолько опротивел сам себе, что дальше должно было начаться его духовное восхождение. Религиозному обращению часто предшествует отчаяние[3].

Русскому читателю представлен новый перевод романа Жориса Карла Гюисманса «На пути», второй из цикла, повествующего о духовном падении, воскресении и преображении человеческой личности. Его герой, писатель, или, точнее, литератор Дюрталь, alter ego автора, переживает глубокую личную драму и в результате этого обращается к Богу и католической Церкви. Мы видим все происходящее глазами героя. Наблюдения Дюрталя точны с психологической точки зрения. Он одарен глубиной переживаний, острой страстью к самонаблюдению и способностью выразить свои ощущения литературным языком.

В первом романе, «Без дна», Дюрталь — декадент с болезненным пристрастием к макабру — совершает тяжкие грехи: вступает в связь с сатанисткой, присутствует при служении черной мессы, оскверняет гостию. Кроме того, составляя жизнеописание маршала Франции Жиля де Рэ, которого Гюисманс считал виновным в приписываемых ему злодеяниях — многочисленных убийствах детей, чернокнижии и т. д., — Дюрталь на символическом уровне идентифицировался со своим героем[2]. Тогда Дюрталь дошел до последней степени падения и настолько опротивел сам себе, что дальше должно было начаться его духовное восхождение. Религиозному обращению часто предшествует отчаяние[3].

Впрочем, хотя у него еще оставались тревоги и колебания, но не было уже твердого намерения оставить все как есть: в принципе он принял мысль о перемене образа жизни и только пытался оттянуть день, отдалить час, словом, выиграть время.Первое время Дюрталь исследует католичество, как медиевист средневековые тексты или турист руины Парфенона. Некоторые вещи — в частности, монашеское церковное пение — приводят его в восторг. Как и большинство новообращенных, в свою новую жизнь он тащит все, что составляло его прежнюю личность: интеллигентскую и сословную гордыню и т. д.

Как будто большой приют для престарелых весь разом обратился к Богу; в нем было нечто и от табльдота в пансионе с улицы Ла-Кле, и от провинциальной ризницы.На первом этапе он взыскует не Бога, а себя в Боге, но имеет достаточно честности, чтобы сформулировать это и высказать самому себе. Следует заметить, что обращение Дюрталя развивается на его внутреннем пространстве. О том, как его состояние проецируется на его взаимоотношения с другими людьми, мы ничего не знаем. У него нет обширных социальных связей; он «вольный художник». Дюрталь не обременен семьей, у него нет близких людей, которые тем или иным образом реагировали бы на его обращение и, возможно, препятствовали бы ему. Он не вынужден трудиться бок о бок с другими людьми, зарабатывать на хлеб. Он может позволить себе посещать различные церкви, сравнивая качество месс, уровень церковного пения, но прежде всего его интересует анализ собственных ощущений. Дюрталь (по крайней мере, непосредственно на страницах романа) общается в основном с духовником. На практике такая ситуация едва ли может возникнуть. Гюисманс описывает, так сказать, душу в чистом виде; душу, помещенную в колбу. Дюрталь беспощаден к себе не менее, чем блаженный Августин в его «Исповеди». На определенном этапе он действительно берет на себя крест Христов. В действии, обращенном вовне, к миру, это пока не выражается — это внутренний акт веры. Искренность и глубина раскаяния Дюрталя становятся залогом очищения и преображения его души.

Дюрталь сидел на стуле, запрокинув голову, в таком изнеможении, что и мыслей в голове не было, оставался без чувств, не имея сил страдать. Затем замороженная душа понемногу оттаяла, и полились слезы. Слезы принесли облегчение; он плакал о своей судьбе, и она казалась ему такой злосчастной, такой жалкой, что тем паче нельзя было не надеяться на помощь; тем не менее он не смел обратиться к Христу, Которого считал не столь доступным для человека, а тихонько разговаривал с Божьей Матерью, моля Ее за него заступиться; он шептал ту молитву, в которой святой Бернард напоминает Богородице: от века не было слышно, чтобы Она оставила кого-либо, прибегавшего к Ее милости.По рекомендации знакомого священника литератор отправляется на неделю в бенедиктинский монастырь, где исповедуется в грехах, получает отпущение и Святое Причастие. Страницы, описывающие пребывание Дюрталя в монастыре, необычайно глубоки с точки зрения религиозной психологии. Возможно, это одно из лучших описаний обращения за пределами непосредственно религиозной литературы. В монастыре Дюрталь переживает Темную ночь:

До сей поры в его внутренней атмосфере то шел дождь самообвинений, то бушевала буря сомнений, то раздавался громовой удар сладострастия — теперь наступила тишина и смерть. Совершенная тьма сгустилась в нем. Он вслепую ощупывал свою душу и чувствовал, что она не движется, ничего не сознает, почти окоченела. Тело его было живо и здорово, но рассудок, способность суждения и прочие душевные способности постепенно затихали и застывали. В его существе происходил процесс, аналогичный и вместе с тем противоположный тому, что оказывает на организм яд кураре, разносясь с кровотоком: члены парализуются, ничего не болит, но подступает холод, и, наконец, душа заживо погребается в мертвом теле; здесь тело было живо, но душа в нем мертва. Подгоняемый страхом, он величайшим усилием избавился от оцепенения, хотел осмотреть себя, увидеть, что с ним, но, как моряк, спускающийся в трюм на корабле, где объявилась течь, он вынужден был отпрянуть: лестница обрывалась, под нижней ступенькой была бездна. Как ни колотился в сердце ужас, он, завороженный, склонился над зияющей дырой и, убедившись, что все черно, начал нечто различать в этой темноте; в закатном свете, в разреженном воздухе он увидел в глубине самого себя панораму своей души: сумеречную пустыню, у горизонта объятую ночью; в неверном освещении она была похожа на безлесную дюну, на болото, усыпанное булыжниками и пеплом; место, где находились грехи, выкорчеванные духовником, было видно, однако там ничего не росло, кроме еще стлавшейся по земле поросли старых пороков[4].Что же такое эта Темная ночь, о которой столько говорят герои и через которую прошла душа литератора Дюрталя — вероятнее всего, душа литератора Гюисманса. Следует дать здесь определение Темной ночи, сказав хоть несколько слов о святом Хуане де ла Крус, который первым дал это определение. Не обойтись и без краткого экскурса в историю католической мистики.

* * *

Святой Хуан де ла Крус (Иоанн Креста, Хуан Йепес д’Альварес) — мистик, богослов и поэт — родился в 1542 г. в Фонтиверосе, маленьком городке между Саламанкой и Авилой. Отец Хуана, дон Гонсало де Йепес, происходил из богатой семьи толедских торговцев шерстью. Путешествуя по ярмаркам, он встретил Каталину Альварес, бедную девушку-сироту, удочеренную местной ткачихой. Красота и добродетель Каталины настолько пленили дона Гонсало, что он предложил ей руку и сердце. Отцовская семья не простила мезальянса: Йепесы все же имели дворянский герб и звались идальго. Молодых предоставили самим себе. Вначале дон Гонсало, который был обучен грамоте, зарабатывал тем, что писал письма для неграмотных крестьян. Приблизительно в 1530 г. родился старший сын, Франсиско, спустя пять или шесть лет — средний, Луис. Дела у семьи шли все хуже, и дону Гонсало пришлось обучиться ткацкому ремеслу. На этой ниве он не преуспел — в Фонтиверосе и без него было полным-полно безработных ткачей. Вскоре он умер, умер молодым, не выдержав борьбы за существование. Каталина, которой суждено было пережить мужа почти на сорок лет, осталась вдовой с тремя маленькими детьми. Ей пришлось просить милостыню: богатая толедская родня мужа в помощи отказала. Они перебрались в Медину-дель-Кампо — в городе побольше легче было прокормиться. Хуана отдали в приют, где он обучался ремеслам башмачника, скорняка, столяра и живописца. Литературу, философию и богословие он штудировал у иезуитов, а средства к существованию добывал, работая в мединской больнице для сифилитиков… Саламанкский университет, куда поступил юный Хуан Йепес, был крупнейшим в Европе: к концу XV в. в нем насчитывалось 7000 студентов. В 1563 г. Хуан Йепес принял постриг в ордене кармелитов под именем Хуана де Сан Матео (святого Матфея). Примерно в то же самое время начала претворять в жизнь свои реформы Тереза де Хесус (Тереза Санчес де Сепеда-и-Аумада, 1515–1582 гг.), вошедшая историю как святая Тереза Авильская. Тереза де Хесус была первой женщиной-писательницей в Испании — и первой женщиной-богословом. Ее перу принадлежат сочинения «Книга моей жизни» (La vida), «Книга оснований» (Libro de las Fundaciónes), «Путь к совершенству» (Camino de perfectión), «Обители» (Las Moradas, в русском переводе — «Внутренний замок») и, кроме этого, около сорока песен. Значение созданного ею даже с литературной точки зрения трудно переоценить. «Книга моей жизни», написанная кристально четким, абсолютно непереводимым языком, — самое переводимое произведение испанской литературы, за исключением «Дон Кихота»! Как и святая Екатерина Сиенская, она признана Учителем Церкви; наряду со святым Иаковом считается небесной покровительницей Испании… Первая встреча будущих великих реформаторов произошла в Медине-дель-Кампо летом 1567 г. (Ему было тогда 25 лет, Терезе — 52 года.) Тереза убедила его присоединиться к реформе и помочь ей возвратить орден кармелитов к первоначальному уставу. Реформа мужской ветви ордена была даже более важна, чем реформа женской, потому что мужской ветви легче было осуществить слияние молитвы и миссии, созерцания и действия… Орден кармелитов раскололся; реформированная ветвь получила название descalsas — босоногие, по аналогии с францисканцами. Ночью в Авиле его схватили противники реформ и, завязав глаза, кружным путем привезли в Толедо, где бросили в монастырскую тюрьму. Это произошло в ночь с 2 на 3 декабря 1577 г. Но с Хуаном де ла Крус обращались так, что Тереза де Хесус писала королю Филиппу II: «Лучше бы он попал в руки мавров, ибо мавры были бы милосердней». В крохотной — размером полтора на два метра — каморке, куда поместили брата Хуана, источником воздуха и света служила щель под потолком шириной в два пальца. Света в зимний день было так мало, что узнику приходилось вставать на табурет, чтобы читать бревиарий. Одежда, в которой его привезли из Авилы и которую не позволяли стирать, истлела. Летом его мучила жара, зимой терзал холод. И голод — ему давали кусок хлеба в день и кувшин воды; по понедельникам, средам и пятницам — две сардины. Или одну. Или половинку — это зависело от произвола тюремщиков. Каждую пятницу брата Хуана приводили в трапезную, где, стоя на коленях, он выслушивал увещевания приора. Раз от раза эти речи становились все более формальными — видимо, приор понял, что тщедушного упрямца не сломить. Затем каждый из братьев ударял узника бичом по спине. Шрамы остались на всю жизнь, но, должно быть, гораздо сильнее голода, холода и насекомых его терзало другое… В течение девяти месяцев — долгих двухсот семидесяти дней — узник был лишен Евхаристии и возможности служить мессу… Ждать помощи было неоткуда. Король Филипп II не мог послать альгвасилов, чтобы они обыскивали каждый монастырь в поисках пленника, — это вызвало бы очень большой скандал. Папский нунций дал клятву покончить с босоногими, подчинив их начальству нереформированной ветви и освободив от «вредоносного» влияния Терезы де Хесус, которую назвал «надоедливой женщиной-бродягой, посвятившей себя сочинению книг вопреки повелению апостола Павла: “Жены ваши в церквах да молчат” — и основанию монастырей без папской лицензии»… Наступила весна 1578 г., и узнику сменили тюремщика. Новый тюремщик был молодым и добрым; его имя заслуживает того, чтобы быть помянутым потомками, — Хуан де Санта Мария. Он спросил заключенного, не нужно ли ему чего-нибудь, и тот попросил карандаш и бумагу… «Источник», «На реках Вавилонских», «Романс» и большая часть «Духовной песни» были написаны в тюрьме. Проведя в заточении девять месяцев, брат Хуан нарушил обет послушания и решился бежать. Это произошло ночью, между 10 и 12 августа — точная дата неизвестна. Он потихоньку расшатывал замок своей камеры, пока не сумел его сломать. Затем по веревке, свитой из одежды, спустился с галереи на берег реки Тахо. Маленькую тетрадку со стихами беглец ухитрился унести с собой. Войдя в ворота де Камброн, брат Хуан постучал в дверь монастыря босоногих кармелиток. Он был так слаб и истощен, что едва мог говорить… Затем он укрылся в монастыре босоногих в Хаене и продолжал реформу, основывая новые обители по всей Андалусии. Был избран викарием провинции, и даже приором Гранады. Приблизительно в этот период он написал свои прозаические сочинения, сделавшие его учителем мистического богословия. В основном это комментарии к его собственным стихам. В отличие от поэзии, эти трактаты написаны не с целью передать мистический опыт, а с сугубо педагогической целью. В связи с этим следует заметить, что святой Игнатий Антиохийский (кон. II — нач. III в.) измерял подлинность мистического познания его пригодностью для пастырской деятельности. Реформа не везде проходила гладко. Под конец жизни Хуан де ла Крус был лишен званий и должностей из-за конфликтов внутри ордена босоногих. Он был практически сослан в горную глушь, в Убеду, куда приехал уже тяжело больным. Умер он 13 декабря 1591 г. в возрасте 49 лет. Когда он умирал, братья начали было читать вслух благочестивое наставление душе умирающего — нечто вроде барочно-католического Бардо Тёдол. Но брат Хуан прервал их и попросил почитать ему Песнь Песней… Через два года его мощи тайно перевезли в Сеговию, где в монастыре босоногих кармелиток и поныне находится гробница. В 1622 г. Тереза де Хесус была канонизирована и признана Учителем Церкви. Хуан де ла Крус был канонизирован намного позже, в 1726 г., а Учителем Церкви объявлен в 1891 г. Рецепция произведений Хуана де ла Крус и Терезы Авильской в России была незначительна из-за отсутствия адекватных переводов. Русские читатели знают их в основном по книге Дмитрия Мережковского «Испанские мистики»[5]. В России богословие Сан Хуана де ла Крус нашло свое отражение в трудах Лосского, Николая Бердяева, православного мыслителя Николая Арсеньева. Интересовал Хуан де ла Крус и Вячеслава Иванова, автора усвоенной современным богословием метафоры, уподобляющей две Церкви двум легким.* * *

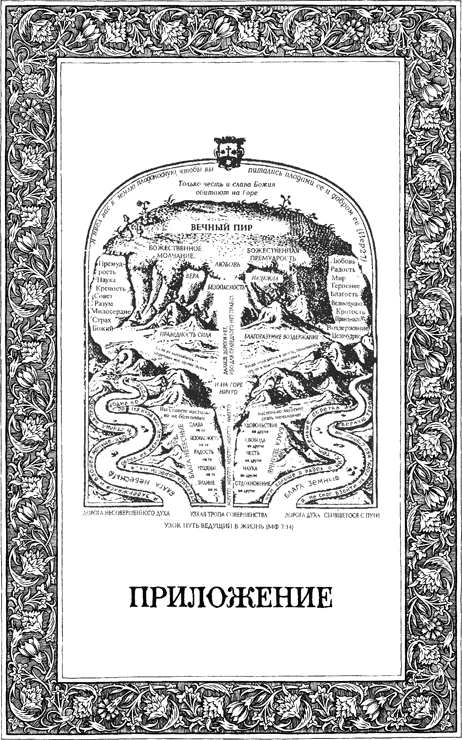

Святой Хуан де ла Крус оставил миру всего десять стихотворений, а также несколько вариаций на темы народных песен. Основу богословского наследия мистика из Фонтивероса составляют так называемые глоссы — трактаты с построчными, едва ли не дословными комментариями к его стихам. Они были написаны позже, чем стихи, и тоже на родном кастильском наречии, а не на латыни (как и сочинения святой Терезы). «Огонь живой любови» (Llama de amor viva) и «Песнь души» (Cantico espiritual) глоссируют одноименные поэмы. Двойной трактат «Восхождение на гору Кармель» (Subida del Monte Carmelo) и «Темная ночь» (Noche Oscura) комментирует маленькую, всего в 8 строф, поэму «Темная ночь души». Несомненно, Хуан де ла Крус был автором эпохи Возрождения, в чём-то предвосхищавшим грядущий стиль барокко, но говорил он на языке средневековой риторики. Литература XVI в. еще не так далеко ушла от «Романа о Розе», и метафора, развернутая на 250 страниц трактата, как в «Обителях» (Las Moradas) святой Терезы Авильской[6], воспринималась как нечто само собой разумеющееся. Но барочно-морализаторский стиль эпохи сочетался у Хуана де ла Крус с евангельской радикальностью. Считается, что «Восхождение на гору Кармель» и «Темная ночь» — два различных трактата, во многом повторяющих друг друга. Но, возможно, они представляют собой разные части одного произведения. Его структурный нерв — поэма «Темная ночь», им предпослан общий пролог, их объединяет тема и метафора ночи. В своем предисловии к собранию сочинений Хуана де ла Крус о. Федерико Руис писал: «“Восхождение” и “Ночь” чересчур схожи, чтобы существовать обособленно, и чересчур различны, чтобы их можно было объединить»[7]. «Восхождение на гору Кармель» комментирует только первые две строфы поэмы. Комментарий, озаглавленный «Темная ночь», также не окончен. Самые прекрасные строфы, воспевающие единение души с Богом, остались непрокомментированными, но существуют трактаты «Огонь живой любви» и «Духовная песнь». Автор вводит в свое символическое и метафорическое пространство, и далее читатель уже ориентируется в нем сам. Общие идеи трактатов — «узкий путь, ведущий в жизнь», отсечение привязанностей. Фактически диптих является развернутым объяснением того, что включено в заповедь «возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим, и всею крепостию твоею» (Мк. 12: 30) Апостол Петр говорил: «Нас сотворили, чтобы мы сделались причастниками Божеского естества» (2 Пет. 1: 4). Святой Максим Исповедник (580–662 гг.) сказал, что Сын Божий сделался человеком для того, чтобы человек сделался Богом. «Святой Хуан де ла Крус, почитавший христианское совершенство и постоянно ориентировавшийся на него, в то же время перемещает акцент на единение человека с Богом через любовь… Описание этого единения — одна из особенностей этого автора. В нем сосредоточено все то, что другие духовные писатели называют святостью, совершенством, христианской жизнью, аскезой и мистикой, духовностью, духовной жизнью и т. д. И более того: под общим наименованием “Ночей” он описывает пасхальную мистерию, парадоксальным образом представляющую собой единение со Светом в двойной Ночи — мистерии божественной и мистерии человеческой, которые объединяются через любовь в Ночи веры»[8]. То, что другие христианские богословы называют совершенством, он называл единением с Богом. Темная ночь души — ключевое понятие мистики Хуана де ла Крус, сформулированное им самим. «В христианском богословии есть линия света и линия тьмы. Этими двумя путями следуют две мистических традиции. Великие богословы света — Ориген, святой Августин Гиппонский, святой Бернар Клервоский, святой Фома Аквинский. Великие богословы тьмы — святой Григорий Нисский, Псевдо-Дионисий Ареопагит, святой Хуан де ла Крус. Эти два пути идут бок о бок. Современные гениальные богословы не видят препятствий в том, чтобы объединить эти два пути, синтезируя воззрения Фомы Аквинского и Хуана де ла Крус. Ряд величайших мистиков — Ян ван Рёйсбрюк, святая Тереза Авильская и сам Хуан де ла Крус, описывали оба аспекта дискурса — “свет” и “тьму”»[9]. Чистилище — selva oscura Данте; «зарождение во тьме» Нигредо… Согласно иудейской формуле, тварному миру предшествовала Небесная Тора, написанная белым огнем по черному огню. Как писал Анри Корбен: «Речь здесь идет о двойственном аспекте Тьмы: есть Тьма, которая является не чем иным, как Тьмой; она способна перехватывать и помрачать свет, держать его в заточении… Эта тьма, будучи предоставлена сама себе, не может стать светом. Но есть и другая Тьма; именно ее мистики называют Ночью света, сияющей Чернотой, черным светом»[10]. Эти слова, сказанные о суфийской мистике, можно отнести и к мистике христианской. Ночь и тьма, до того как стать символами, были природными и физическими явлениями, феноменами, чьи характеристики не нуждаются в описании. «Говоря об образе Ночи, нужно заметить, что это название относится в первую очередь к ночи космической и от нее переносится на ночь мистическую, чтобы посредством знакомого и привычного объяснить незнакомое и трудное для понимания, но имеющее схожие черты»[11]. Рассмотрим корень, происхождение и узус этого символа в пределах иудео-христианской традиции. Библия содержит широкий спектр символических значений слов «ночь» и «тьма», как негативных, так и позитивных. (В трактатах святого Хуана де ла Крус символ Ночи также амбивалентен; в поэме же Ночь имеет негативный аспект (темная) и позитивный аспект — благословенная). Слово «ночь» употребляется в Библии 68 раз, не считая прилагательного «ночной» и обстоятельства времени «ночью». «Библейско-христианская духовная традиция предпочитает символы света, огня и дня символам тьма, мрак и ночь, говоря о Боге и описывая отношения между человеком и Богом»[12]. «Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы» (Ин. 1: 5); «Все вы — сыны света и сыны дня: мы — не сыны ночи, ни тьмы» (1 Фес. 5: 5). В Священном Писании образы тьмы и ночи используются для описания ситуаций отделения от Бога, страдания и смерти (см. Иов. 10: 2; Пс. 88: 7–13; 107: 10–14). Но вместе с негативной интерпретацией символа в библейско-христианской традиции встречается и другая, которую невозможно игнорировать, то есть: тьма, мрак и ночь как время/место теофании — явления Бога человеку, встречи человека с Богом. Это — видение, ниспосланное Аврааму (Быт. 15), ночь, когда Иаков увидел во сне лестницу (Быт. 28), и ночь, когда он боролся с ангелом (Быт. 32), ночь бдения (Исх. 12) и ночь перехода через Чермное море (Исх. 14), теофания (Исх. 19–20 и 24: 16), откровение, явленное Элифазу (Иов. 4). Многочисленные примеры этой интерпретации можно встретить в Псалтири, как то: «Скажу ли: “может быть, тьма сокроет меня, и свет вокруг меня сделается ночью”. Но и тьма не затмит от Тебя, и ночь светла, как день: как тьма, так и свет» (Пс. 138: 11–12). «День дню передает речь, и ночь ночи открывает знание» (Пс. 18: 3). Это — ночь в Песни Песней, когда Невеста ищет своего Возлюбленного, и ночь, когда Он приходит, но Она не отпирает. Как говорил святой Бернард Клервоский в своей проповеди на Песнь Песней:На ложе моем ночами искала я того, которого любит душа моя, искала его и не нашла его. (…) И сначала она ищет его на своем ложе, но не находит. Тогда она встает, обходит город, его улицы и площади, но не встречает его, и он не появляется. Она расспрашивает тех, кого встречает, но никто не сообщает ничего определённого. И это не один раз, не одну только ночь длились эти поиски и это разочарование, ибо она говорит: «искала ночами». (…) В этом мире есть свои ночи, и их немало. Но что я говорю: «есть свои ночи»? Ведь почти весь мир — ночь, и всегда он погружён в потёмки!. Ночь — это вероломство иудеев, ночь — невежество язычников, ночь — извращённость еретиков, и ночь — плотская и животная жизнь католиков… Но некто говорит мне, что Невеста не настолько глупа или слепа, чтобы искать свет во тьме, искать Возлюбленного среди тех, кто не знает и не любит его[13].Можно вспомнить также Ночь суда в Книге Премудрости (18: 14–15) и, наконец, Книгу Товит — неканоническую книгу, очень странную и темную, рассказывающую историю Товита и его сына Товии. (Исследуя ее, нужно помнить, что текст Вульгаты не вполне согласуется с Синодальным переводом[14].) В Новом Завете слово «ночь» встречается около 50 раз (в синодальном переводе 47 раз). Это ночь бегства в Египет (Мф. 2: 14). Ср. также: «Ибо как Иона был во чреве кита три дня и три ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли три дня и три ночи» (Мф. 12: 40). Это ночь в притче о 10 девах, и — самое главное — Рождество и Пасха. Как писал Хосе Дамиано Гайтан: «Не следует забывать, что здесь нам показывается пасхальная диалектика Смерти — Воскресения»[15]. Итак, в богословии Хуана де ла Крус Темная ночь символизирует (не взаимоисключающим, но взаимодополняющим образом) следующие вещи:

1. «Бог есть не что иное, как Темная ночь для души». 2. Темная ночь есть вера. Путь, которым следует душа сиречь вера, темен, как ночь. 3. Процесс очищения, отсечения привязанностей и др., приводящий к этому состоянию. Состояние души, характеризующееся отрешенностью от всех телесных и духовных вещей, духовной наготой, самоуничижением и т. д. Путь через отрицание к единению и его свойства. 4. Путь или способ достичь цели, то есть Бога. В самом пути есть привкус цели. 5. Созерцание. 6. Страдание. Парадоксальным образом определение «Темная ночь души» вошло в современную психологию как обозначение депрессии или пограничных состояний сознания[16]. 7. Ночь — время теофании, Богоявления. 8. Ночь в трактатах «Восхождение» и «Ночь» — комбинация ночи в Песне Песней и ночи страдания Иова. «Следовательно, символ покрывает весь путь, его человеческие и божественные аспекты, от начала до конца, охватывает и заключает в себе все: он мультивалентен, многозначен и динамичен и обозначает различные вещи в разных точках пути[17].К. Г. Юнг отмечал сходство между состоянием, именуемым темной ночью души, и «зарождением во тьме» нигредо. Алхимия спроецировала на материю одну из основных функций души — страдание — для достижения очищения и преображения, применив ту же самую «философию операционизма», которую применяли христианские мистики. Святой Хуан де ла Крус отчасти использует их терминологию (трактаты по алхимии, хранившиеся в библиотеке Саламанкского университета, были ему, конечно же, знакомы). Приведем минимальный компендиум терминов, необходимых для понимания дальнейшего. Великое Делание алхимиков завершается мистическим браком и трансформацией (преображением). В процессе трансформации материя (душа) проходит три стадии — нигредо, почернение; альбедо, убеление; и рубедо, покраснение. Можно сравнить их с тремя ночами, описанными в первой части «Восхождения на гору Кармель», через которые проходит душа, чтобы достичь единения с Богом и преображения в него. Стадия нигредо (почернение); синонимы — putrefactio (гниение), mortificacio (умерщвление) — процесс, происходящий в куколке бабочки. На символическом уровне нигредо представляет собой смерть материи (души). Святой Хуан де ла Крус говорит об умерщвлении души, оставившей влечение ко всему мирскому и временному. Многие исследователи задают вопрос, выполнимы ли духовные советы, данные в «Восхождении» («Ночи»)? Попытаться ответить на вопрос означает также ответить, выполнимо ли то, что велит Евангелие. «Духовным упражнениям» святого Игнатия Лойолы предпослано предупреждение, что они написаны не для праздного читателя, а исключительно для того, кто станет их практиковать. Анонимный автор английского мистического трактата XIV в. «Облако неведения» (The Cloud of Unknowing) предупреждает взявшего эту книгу в руки о том же самом. В общем прологе, предпосланном трактатам «Восхождение» и «Ночь», сказано, что они предназначены только для монахов и монахинь ордена кармелитов первоначального (то есть более строгого) устава.

Я изначально не собирался обращаться ко всем, но только к некоторым людям нашей святой веры, а именно братьям и сестрам Горы Кармель изначального устава, просившим меня дать сии разъяснения. Это люди, которых Бог, по милосердию Своему, препровождает на стезю сей горы и которые, уже вполне обнажившись от бренных вещей мира сего, тем легче поймут науку обнажения духа[18].Но Дюрталь проходит через подобное очищение, не будучи монахом. Видимо, это проявление Божественного милосердия. Отец Этьен говорит Дюрталю, что Господь удостоил его Темной ночи.

Он рухнул на стул и попытался описать им ужасающую голгофскую муку, которую претерпел. Это длилось больше девяти часов, говорил он, но в любом случае я никогда бы не поверил, что душа может так страдать! Тогда лицо монаха озарилось. Он сжал руки Дюрталя и сказал ему: — Радуйтесь, брат мой, с вами здесь обошлись как с монахом! — Как это? — спросил ошарашенный Дюрталь. — Да ведь эта агония — ибо нет другого слова, чтобы передать ужас такого состояния, — одно из самых важных испытаний, которые нам посылает Бог; это одна из станций на пути очищения; радуйтесь и веселитесь, ибо великую милость послал вам Иисус Христос! — И это доказательство тому, что ваше обращение крепко, — убежденно добавил живущий.Как уже было сказано выше, светская психология позаимствовала термин испанского кармелита из психологии религиозной. А примерно в сороковых годах XX в. появилась тенденция рассматривать Темную ночь Хуана де ла Крус не только на персональном уровне, но и как определенное состояние, переживаемое обществом, всем человечеством, страдающим очень жестоко и, кажется, бессмысленно. Папа Иоанн Павел II в своей работе о святом Хуане де ла Крус писал о коллективной Темной ночи, пережитой человечеством: Учитель-мистик привлекает сегодня внимание многих верующих и неверующих своим описанием Темной ночи как одного из видов человеческого и христианского опыта. В нашу эпоху было немало трагического, приходилось испытывать моменты тягостного ощущения того, будто Бог молчит или отсутствует: опыт бедствий и несчастий, как войны или Холокост, во время которого погибло множество невинных людей. Все это позволяет глубже постичь значение символа «ночь», придать ему смысл чего-то всеобщего, чего-то такого, что имеет отношение к бытию в целом, а не к одному только отдельному этапу духовной жизни. Сегодня учение святого призвано дать объяснение величайшей мистерии людского страдания… Страдания — физические, нравственные или духовные (такие, как недуг, голод, войны, несправедливость, одиночество, потеря смысла жизни, непрочность человеческого существования, болезненное испытание греховности, видимое отсутствие Бога) являются для верующего опытом очищения, который можно назвать ночью веры[19].

При таком широком, универсальном понимании опыт, описанный святым Хуаном де ла Крус и Ж. К. Гюисмансом, представляет собой не только исследовательский интерес. Он актуален и сегодня — как путь каждой души.

Лариса Винарова

Жорис Карл Гюисманс НА ПУТИ[20] Роман

Объяснение литер на реверсе медальона Святого Бенедикта

В верхней части медальона монограмма Иисуса Христа I.H.S. (Jesus Hominum Salvator — Иисус спаситель человеков). Далее, в четырех сегментах, промежуточных между ветвями креста, в кружочки вписаны такие буквы: C.S.P.B. — начальные буквы слов Crux Sancti Patri Benedictis (Крест святого отца Бенедикта).На ветвях же креста литеры расположены так:

Расшифровка вертикального столбца: Crux Sacra Sit Mihi Lux (Крест святой буди мне свет).

Расшифровка горизонтальной строки: Ne Draco Sit Mihi Dux (He диавол буди мне вождь).

Наконец, по краю круга, в эксерге, сверху по часовой стрелке читаются следующие литеры:

V. R. S. N. S. M. V.

S. M. Q. L. I. V. B.

Это инициалы такого двустишия:

Расшифровка вертикального столбца: Crux Sacra Sit Mihi Lux (Крест святой буди мне свет).

Расшифровка горизонтальной строки: Ne Draco Sit Mihi Dux (He диавол буди мне вождь).

Наконец, по краю круга, в эксерге, сверху по часовой стрелке читаются следующие литеры:

V. R. S. N. S. M. V.

S. M. Q. L. I. V. B.

Это инициалы такого двустишия:

Предисловие

Я не люблю вступлений и предисловий и, насколько возможно, воздерживаюсь от того, чтобы предварять свои книги пустыми фразами. Следовательно, чтобы решиться выставить несколько строк перед новым изданием романа «На пути», нужен был серьезный мотив, нечто вроде законного повода к самообороне. Вот он, этот мотив. С тех пор как это сочинение поступило в продажу, моя переписка, и без того весьма обширная из-за споров, возбужденных романом «Без дна», стала такой огромной, что я был принужден или перестать отвечать на приходящие письма, или забросить всякую работу. Впрочем, не имея возможности принести себя в жертву требованиям незнакомых людей, вероятно менее, чем я, занятых в жизни, я принял решение оставлять без удовлетворения вопросы, вызванные прочтением «На пути», но и выдержать этот приятный образ поведения не мог, потому что в некоторых случаях он мог бы стать весьма дурным делом. В самом деле, отправителей таких писем можно разделить на две категории. Одна — просто любопытные; под предлогом интереса к моей скромной персоне они хотят знать массу вещей, которые их не касаются, предъявляют претензию вламываться в мое жилище и разгуливать по моей душе, как по публичному месту. Тут проблем не возникает: такие письма я сжигаю, и весь сказ. Но с другой категорией подобных посланий дело обстоит совсем иначе. Эти письма, куда более многочисленные, приходят от людей, тревожимых благодатью, сражающихся с собою, призывающих и в то же время отталкивающих обращение к вере; нередко они присылаются и страждущими матерями, желающих получить в болезни или дурном поведении своих детей молитвенную помощь от монашествующих. И все они просят меня откровенно сказать, существует ли на самом деле описанное мной аббатство, и если да, то помочь завязать сношения с ним; все желают, чтобы я упросил брата Симеона — ежели только я его не выдумал и ежели он действительно святой, как я это описал, а силой своей молитвы заступил за них. И тут мое положение становится гораздо хуже. Не имея мочи отказать таким просьбам, я в конце концов пишу два послания: одно отправителю письма, пришедшего мне, другое в монастырь; иногда, если что-то надо уточнить или получить более подробные сведения, приходится писать и больше. А мне, повторяю, такая всепоглощающая роль усидчивого посредника между монахами и мирянами, совершенно не дает работать. Как же быть, чтобы удовлетворить людей и не слишком погрешить против совести? Я нашел только один способ: ответить здесь всем добрым людям на все, раз и навсегда. В общем, вопросы, которые мне обыкновенно задают, сводятся к следующим: «Мы искали в перечне траппистских обителей Нотр-Дам де л’Атр и не нашли; нет его и в монастырских ежегодниках; итак, не выдумали ли вы его?» И другой: «Вымышленное ли лицо брат Симеон, а если вы писали его с натуры, то не приукрашен ли он, не канонизирован ли, так сказать, ради целей вашей книги?» Ныне шум вокруг «На пути» унялся, и я могу не придерживаться всегда соблюдавшейся мной прежде скрытности насчет обители, где жил Дюрталь. Итак, сообщаю: Обитель Нотр-Дам де л’Атр на самом деле называется Нотр-Дам д’Иньи и находится в департаменте Марна близ Фима. Приведенные мной описания точны, сообщенные сведения об образе жизни в этом монастыре доподлинны, написанные мною портреты монахов списаны с реальных людей. Из соображений приличия я переменил лишь имена. Скажу еще, что история Нотр-Дам де л’Атр, о которой рассказано в четвертой главе второй части, по всем пунктам относится к Иньи. Аббатство действительно было основано в 1127 году святым Бернардом, имело во главе истинных святых, таких, как блаженный Гумберт, блаженный Геррик, мощи которого хранятся в раке под алтарем, необычайный Петр Одноглазый, почитавшийся Людовиком VII. Как и все сестры обители, она хирела при коммендатариях[21], погибла при Революции; воскресла она в 1875 году. В этом году тщанием кардинала-архиепископа Реймсского маленькая колония цистерцианцев из монастыря Святой Марии в пустыне вновь населила древнее аббатство святого Бернарда и скрепила молитвенную связь, разорванную смутой. Что же до брата Симеона, я сделал его простой и честный портрет без прикрас, фотографию без ретуши. Я ничего, как на это подчас намекают, не выпячивал, ничего не преувеличивал в интересах своего дела. Я написал его натуралистическим методом, таким, каков он есть — святым! Я думаю об этом человеколюбивом и боголюбивом человеке, которого как раз на днях опять видел. Теперь он так стар, что больше не может ходить за своими любимыми свинками. Его определили чистить овощи на кухне, но отец настоятель благословил его навещать прежних питомцев, и те не остались неблагодарными: когда брат Симеон подходит к хлевам, они встают на дыбы с радостным кличем. Он же улыбается своей безмятежной улыбкой, пару минут хрюкает с ними и возвращается в благотворную немоту монастыря. Но когда, по иным случаям, высшие разрешают его от обета молчания, этот избранный муж дает нам краткие наставления. Приведу наудачу одно. Однажды отец настоятель попросил его помолиться за некоего больного. Он ответил: «Молитвы из послушания имеют больше всего силы, так что прошу вас, высокопреподобный отец мой, скажите, какие мне именно молитвы читать». «Что ж, прочтите три раза Отче наш и три раза Богородицу». Старец покачал головой, а на вопрос несколько удивленного аббата пояснил, что его смущает: «Довольно и Отче наш и Богородицу прочесть по разу, но как следует, от всего сердца, а больше будет уже маловерие». И этот инок совсем не исключение, как можно было бы подумать. Подобные ему есть во всех бернардинских обителях, а также и в других орденах. Я лично знаю еще одного; когда мне дозволяется видеть его, он переносит меня во времена Франциска Ассизского. Этот подвижник живет в экстазе, а голова его, как ореолом, окружена кругом птичек. Ласточки гнездятся над его убогим ложем в каморке брата-привратника; они весело кружатся прямо над ним, а их птенчики садятся ему то на голову, то на руки, сам же он с непременной улыбкой продолжает молитву. Животные явно сознают святость, любящую и охраняющую их, ту чистоту, которую мы, люди, больше не ощущаем. Совершенно ясно, что в наш век высокоученого невежества и пошлых идей отец Симеон и этот брат-привратник кажутся чем-то невероятным: для ученых они идиоты, для мещан безумцы. Величие дивных монахов, поистине смиренномудрых, поистине простых, им непонятно. Они возвращают нас в Средние века, и слава Богу; ибо такие души непременно должны существовать; это божественные оазисы в дольнем мире, благие пристанища, где обитает Господь после бесплодного обхода душевных пустынь других людей. Не во гнев будь сказано господам литераторам, эти персонажи так же достоверны, как и те, что нарисованы в моих прежних книгах: просто они живут в том мире, которого светские писатели не знают. Так что я ничего не преувеличил, говоря в своем сочинении о необычайной силе молитв, которой обладают эти иноки. Надеюсь, моих корреспондентов удовлетворит ясность ответов; во всяком случае, моя роль посредника может быть окончена без ущерба для человеколюбия, поскольку теперь всем известны имя и адрес обители. Мне остается извиниться перед дом Огюстеном, высокопреподобным аббатом бернардинской обители Нотр-Дам д’Иньи за то, что я раскрыл псевдоним, под которым год назад вывел его монастырь. Я знаю, что он ненавидит всякий шум и не желает, чтобы его и братий выводили на сцену, но знаю и то, что он очень любит меня и простит мне, помыслив, что эта бестактность пойдет на пользу многим несчастным душам, а мне при том даст возможность немного поработать в покое.Часть I

I

Была первая неделя ноября: время седмицы по усопшим. Вечером, в восемь часов, Дюрталь вошел в Сен-Сюльпис.{1} Он любил ходить в эту церковь, потому что там пели певчие, большой толпы не бывало и можно было в уединении спокойно разобраться в себе. Поздним вечером кошмар главного нефа, перекрытого тяжелыми арками, скрадывался, низкие боковые нефы чаще всего бывали пусты, немногие светильники горели тускло. Там можно было копаться в душе, оставаясь невидимым; там было уютно. Дюрталь устроился за главным алтарем слева, в той галерее, что вдоль улицы Сен-Сюльпис; зажглись фонари у органа на клиросе. Вдали, на кафедре посреди полупустого нефа, священник говорил проповедь. По вазелиновой гладкости звука, по маслянистому выговору Дюрталь понял, что этот упитанный батюшка по привычке изливал на слушателей самые пресные фразы из числа привычных. Почему они все до такой степени не умеют говорить? — думал он. — Из интереса я слушал многих священников — все друг друга стоят. Только голоса и различаются. Одни маринуют голос в уксусе, другие вымачивают в масле, смотря по темпераменту. Умелого сочетания не встретишь никогда. Тут он вспомнил ораторов, популярных, как тенора: Монсабре, Дидона — этих церковных Кокленов. Безликая продукция католической консерватории, а еще ниже этих — аббат Юльст,{2} задиристая клячонка! Впрочем, что ни говори, думал он дальше, такие бездарности как раз и нужны горстке богомолок, которые слушают их. Если бы эти кухмистеры душ были талантливы, если бы давали окормляемым тонкую пищу, эссенцию богословия, вытяжку молитвы, соки идей, они прозябали бы, не понятые паствой. Так что все, в общем, к лучшему. Нужно священство, мелководностью своей стоящее в уровень с прихожанами, и Провидение, конечно, своей могучей волей попеклось об этом. Мысли его прервались стуком подошв, скрипом отодвигаемых стульев по плитам. Проповедь кончилась. В полной тишине орган взял начальные аккорды и ушел в тень, став лишь поддержкой летящим голосам. Послышалось медленное, скорбное пение: De profundis[22]. Голоса сплетались снопами под сводами, срывались чуть не на взвизги губной гармоники, отзывались острыми тонами бьющегося хрусталя. Опираясь на рокочущее континуто органа, на басы такие глухие, что казались дошедшими до самых основ — словно подземными, — высокие голоса брызнули речитативом первого стиха: De profundis ad te clamavi, Do[23], — остановились в изнеможении и, как тяжкую слезу, выронили последние слоги: mine[24]; а затем эти отроческие голоса, готовые сломаться, выпели второй стих псалма: Domine exaudi vocem meam[25], и вторая половина последнего слова опять осталась подвешенной, но не сорвалась, не упала на землю, не ударилась о нее, подобно капле, а словно из последних сил поднялась и взметнула к небу кличтоски развоплощенной души, нагой в слезах поверженной перед своим Господом. И пауза — и орган, с аккомпанементом двух контрабасов, завыл, унося в своем потоке все голоса: баритоны, басы, тенора, — а оболочкой служил только лишь остриям альтов, но те уж звучали открытым звуком, в полную силу, и все равно их пронизывал, протыкал полет дискантов, похожих на хрустальные стрелочки. Затем новая пауза, и вновь застонали стихи псалма, выброшенные органом, как трамплином, в тишину храма. Внимательно вслушиваясь, пытаясь разложить их на части, Дюрталь, закрыв глаза, видел, как сперва они летят почти горизонтально, затем понемногу набирают высоту, а под конец поднимаются прямо вверх, встают вертикально, с плачем колеблются — и обламываются. Но внезапно, в конце, когда прозвучал антифон: Etlux perpetua luceat eis[26], детские голоса порвались, как тонкая ткань, превратившись в отчаянный крик, в остро отточенный взрыд, и задрожали на слове eis, которое так и осталось висеть в пустоте. Детские голоса, натянутые до предела, острые, ясные, проливали во мрак песнопения лучи рассвета; сливая чистейшие шелковистые звуки с гулом меди звенящей, впрыскивая струйки серебристых родников в темные потоки вод, извергаемые взрослыми певчими, они до невыносимости затачивали стенания, до нестерпимой горечи доводили соленые слезы, но они же внушали и какую-то хранительную ласку, бальзамическую прохладу, очистительную подмогу; от них мерцали во тьме те же проблески, что от благовеста на рассвете; забегая вперед пророческого текста, посреди его ночи они рисовали в бледных лучах своих звуков образ ступающей к нам заступницы — Приснодевы… Несравненно прекрасен De profundis на этот напев! Это возвышенное прошение, разрешающееся в рыданиях в тот миг, когда душа голосов переходит границы человеческого, прошлось по нервам Дюрталя, трещинками пробежало по сердцу. Затем ему захотелось отвлечься, вдуматься прежде всего в смысл угрюмой жалобы, в которой падшая тварь, в слезах, стеная, взывает к своему Богу. Приходил ему на память вопль третьего стиха, где человек, в отчаянии молящий из бездны Спасителя о милости, зная, что он отныне услышан, со стыдом и смущением затихает и не знает, что сказать еще. Приготовленные оправдания кажутся ему пустыми, обдуманные до тонкостей доводы представляются ничтожными, и тогда он лепечет: «Аще назриши беззакония, Господи, Господи, кто постоит?» Как жаль, размышлял Дюрталь, что этот псалом, в первых стихах столь великолепно воспевающий безнадежную скорбь всего человечества, в следующих становится личным высказыванием царя Давида. Да, продолжал он свою мысль, я знаю, что его жалобы следует понимать в символическом смысле, исходить из того, что этот деспот говорит о Божьем деле, как о своем, что враги его — это нечестивцы и неверующие, что сам он, как говорят Учителя Церкви, служит прообразом Христа, — все равно его воспоминания о плотском невоздержании, его надменные поучения своему неисправимому народу сужают размах псалма. По счастью, мелодия живет отдельно от текста, живет собственной жизнью, не замыкается в распрях племени, а распространяется по всей земле, воспевая скорби наступающего времени так же, как времени настоящего и ушедших эпох. De profundis закончился; после недолгой тишины детский хор начал какой-то мотет XVIII века, но Дюрталя не особенно интересовала гуманистическая музыка в церкви. Гораздо более замечательным, нежели самые прославленные произведения театральной и светской музыки, ему казались старые распевы — монотонная, обнаженная мелодия, воздушная, но с тем вместе и замогильная: этот торжественный клич скорби и восторженный — радости, эти грандиозные гимны человеческой веры, некогда пробившиеся в храмах, подобно неудержимым гейзерам, как будто из-под самых подножий романских столпов. Какая музыка, сколь угодно великолепная, или нежная, или печальная, может сравниться с многоголосым De Profundis, с торжественностью Magnificat[27], с величавой энергией Lauda Sion[28], с восторгом Salve Regina[29], со скорбью Miserere[30] и Stabat Mater[31] со всемогущим величием Te Deum[32]? Гениальные художники силились выразить эти священные тексты. Виттория, Жоскен Депре, Палестрина, Орландо Лассо,{3} Гендель, Бах, Гайдн написали чудные вещи; нередко веяние мистики, дуновение самих безвозвратно ушедших Средних веков даже возносило их ввысь — и все же в их сочинениях всегда оставалось нечто мишурное; как бы ни было, эта музыка горделива перед смиренной возвышенностью, трезвым блистанием григорианского пения — а после них все вовсе прекратилось, потому что композиторы стали неверующими. Впрочем, в новое время тоже можно упомянуть кое-какие отрывки церковной музыки: Лесюёра,{4} Вагнера, Берлиоза, Сезара Франка, — но и в них чувствуется, что в уголок сочинения забился художник — художник, желающий выставить напоказ свое умение, помышляющий о своей славе, а вследствие этого забывающий о Боге. Перед нами выступают великие люди — но люди, с их слабостями, с неотчуждаемым их тщеславием и даже с чувственными пороками. Литургическое пение, почти все сотворенное безымянными авторами за стенами обителей, шло от источника неземного, без единой прожилки греха, без единого стежка искусства. В нем воспаряли души, уже освободившиеся от рабства плоти, выплески вались надмирная любовь и чистейшая радость, и это был, кроме того, язык Церкви, музыкальное Евангелие, доступное, как и само Евангелие, величайшим знатокам и величайшим простецам. Так! Вернейшее доказательство истины католичества — это искусство, им созданное, искусство, никем доныне не превзойденное! Это примитивы в живописи и скульптуре, мистики в поэзии и прозе, в музыке — древние распевы, в архитектуре — готика и романский стиль. Все это было положено на один алтарь и горело единым жертвенным огнем; все это сплеталось в прядь нераздельных мыслей: почитать, поклоняться, служить Искупителю, приносить Ему неопороченный залог Его даров, отраженный, как в верном зеркале, в душе Его созданий. Тогда, в ту дивную эпоху Средневековья, когда напитанное сосцами Церкви искусство опережало смерть, устремлялось к самому порогу Вечности, к Богу, тогда в первый и, быть может, в последний раз человечество угадало, смутно приметило представление о божественном, о небесном устроении. От искусства к искусству эти представления перекликались и передавались. У Богородиц были миндалевидные лица, вытянутые, как стрельчатые окна, что создавала готика, освещая таинственные реликвии своих храмов аскетическим, девственным светом. На примитивных картинах лица святых жен становились прозрачными, как воск свещей пасхальных, а волосы белесыми, как пахучие крохи настоящего ладана; выпуклости на отроческом стане едва заметны, лбы округлы, словно стеклянные дароносицы, пальцы подобны веретенам, тела вытянуты, как тонкие колонны. И красота их в каком-то смысле становится литургической. Они живут будто бы в пламенеющих отблесках от витражей: от огней многоцветных розеток — диски их нимбов, голубоватые искры глаз, потухшие угли губ; их одежды вторят цветам оставленных в небрежении тел: те же линялые, лишенные блеска тона переносятся и на ткань, так что их матовость по контрасту утверждает свет серафического взора, скорбную чистоту улыбки, дышащую, следуя праздничной минее, лилейным ароматом Песни Песней или покаянной смирной псалмов. Тогда умы всех художников были скреплены, а души сплавлены. Живописцы и зодчие жили одним идеалом красоты; вместе они приводили храмы со святыней к нерушимому единству, но только, вопреки общему обыкновению, обделывали камень по оправе, мощи по раке. Но и песнопения, певшиеся в Церкви, тесным родством были связаны с холстами примитивных художников. Разве в репонсах Виттории о вечном мраке не то же настроение, не то же миросозерцание, что в «Погребении Христовом» — шедевре Квентина Метсю?{5} Разве в Regina Coeli[33] фламандского музыканта Лассо — не та же ясная вера, не та же причудливо-простодушная стать, что в иных заалтарных статуях или в церковных картинах старого Брейгеля? Наконец, разве в Miserere Жоскена Депре, капельмейстера Людовика XII, не так же, как в творениях бургундских и фламандских примитивов, размах кисти несколько робок, формы тонки, просты, но жестковаты; зато не одна ли там и там поистине мистическая сладость, разве не по-настоящему трогательна неловкость их очертаний? У всех этих произведений один идеал, и везде он, разными средствами, достигается. Согласие мелодии церковных распевов с архитектурой тоже бесспорно. Иногда изгиб напева подобен сумрачному входу в романский храм, задумчив и загадочен, словно круглая арка. Так, медленно, будто высокие закопченные столпы, подпирающие кирпичные своды, вздымается De profundis: как они, медлителен и темен, только во тьме напрягается, только в унылом сумраке подземелья движется. Иногда же, напротив, григорианское пение как будто берет у готики лопасти арок с каменными цветами, расщепленные стрелки, ажурные люкарны,{6} легкие и устойчивые, как детские голоса, кружева. Тогда оно переходит от крайности к крайности: от глубины отчаяния к бесконечной радости. Бывает, что древняя церковная и порожденная ею новая христианская музыка, вслед за скульптурой, покоряются народному веселью, сближают себя с невинными забавами, со смешными статуями на старых папертях. Тогда в ней, например в рождественском песнопении Adeste fideles[34] или в пасхальном O filii et filiae[35], возникают площадные плясовые ритмы; гимны становятся маленькими и привычными, как домашнее Евангелие, служат скромным нуждам бедняков, дают им легко ложащиеся на память праздничные мотивы, сажают простые души на колесницу мелодий и уносят в светлые дали пасть ниц к стопам всемилостивого Господа Иисуса. Древний распев Церковью создан и ею взращен в певческих школах Средних веков; это воздушная, подвижная парафраза неподвижной архитектоники соборов; это нематериальное, текучее толкование живописи примитивов, это окрыленное выражение и в то же время строго-складчатое облачение латинских гимнов, некогда, в незапамятные времена, вознесшихся в монастырских стенах. А теперь его переделали, перекроили, заглушили пошлым громом органов и поют как Бог на душу положит. Большинство хористов, как нарочно, сразу начинает булькать горлом, словно вода урчит по трубе; другие забавляются, вереща, как трещотка, ухая, как копер, вскрикивая, как журавли. Но непроницаемая красота мелодии сохраняется, не замечая клекота беспомощных певчих. Внезапно наступившая в церкви тишина встряхнула Дюрталя. Он поднялся и огляделся: в его углу не было никого, только два бедняка спали, положив ноги на перекладины, скреплявшие стулья, и уронив голову на колени. Немного подавшись вперед, Дюрталь увидел, как в темной капелле рубином блещет ночной фонарь в красном стекле. Ни звука: лишь вдалеке мерные шаги обходившего церковь служки. Дюрталь сел обратно. Вся прелесть уединенного места, в котором стоял запах теплящегося воска, смешанный с уже выветрившимся воспоминанием о дыме кадильниц, разом сошла на нет. По первым же аккордам органа, взятым во всех регистрах, Дюрталь узнал Dies irae[36], полный отчаяния средневековый гимн. Он непроизвольно наклонил голову и стал слушать. Это уже не та смиренная мольба, что в De profundis: не страдание, верящее, что будет услышано, различающее светлую тропку, по которой идет в ночи, не та молитва, что еще хранит довольно надежды и не трепещет, но крик совершенной безнадежности и страха. Поистине гнев Божий в буре дышал в этих строках. Они, казалось, обращены не к Богу милостивому, не к всеблагому Сыну, а к неумолимому Отцу, к Тому, Кто в изображении Ветхого Завета дрожит от ярости и насилу умиротворяется жертвенным дымом, несказуемыми чарами всесожжений. В песнопении он виделся еще страшнее: грозил наслать потоки обезумевших вод, сокрушить горы, растворить ударами молний хляби небесные. Сама земля испускала крик ужаса. Хрустальный голос, чистый детский голос в тишине храма жалобно возвещал наступление катаклизма; потом весь хор пел новые строфы, в которых при душераздирающих звуках труб неумытный Судия приходил очистить огнем гной мира сего. Затем наступал черед глубокого, гулкого, словно из погреба церкви исходящего баса, и с ним еще страшнее казался ужас этих пророчеств, еще ошеломительней сила этих угроз. После краткого ответа хора альт повторял их, выделял отчетливей, но когда перечень кар и наказаний в жутких стихах исчерпался — тогда тонким-тонким фальцетом маленького мальчика впервые звучало имя Иисуса Христа, и оно становилось просветом среди смерчей; весь мир, задыхаясь, всеми голосами хора твердил нескончаемые мольбы Спасителю о милости и прощении, заклинал очистить свои грехи, как некогда Он отпустил их благоразумному разбойнику и кающейся Магдалине. Но в скорбно-упрямой мелодии вновь и вновь бушевала буря, захлестывая своими валами увиденные сквозь тучи небесные прибрежья, и солисты, перебиваемые стонущими рефренами хора, на разные голоса по-прежнему друг за другом воплощали каждый свой особенный стыд, каждый ему лишь присущий род самозабвенного ужаса, каждый — новый этап рыданий. В конце же все голоса, перемешавшись, все еще смятенные, погнали по широкому разливу органных звуков превеликое множество обломков человеческих скорбей, спасательные круги молитв и слез, а потом упали, изможденные, парализованные ужасом, застонали, подобно всхлипам ребенка, уткнувшегося лицом в ладони, тихонько пробормотали Dona eis requiem[37] и, совсем обессилев, закончили таким жалобным «аминь», что он едва прошелестел, как выдох, поверх рыданий органа. Какой человек мог вообразить такое отчаянье, представить в уме такие катастрофы? И Дюрталь сам себе ответил: никакой. Ведь истинная правда, что все ухищрения отыскать автора этой музыки и этих стихов оказались тщетными. Их приписывали Франджипани, Фоме Челанскому, святому Бернарду{7} и множеству других, но они остались безымянными: просто порождением потоков скорбей своего времени. Dies irae, казалось, сперва упал в исступленные души людей XI века, как семя отчаяния, затем пустил в ней росток и медленно прорастал, питаясь соками уныния, орошаясь дождями слез. Наконец он дорос до того, что явился в полной зрелости, причем, быть может, ему чересчур обрубили сучья, ибо известны ранние редакции с исчезнувшей впоследствии строфой, рисовавшей великолепно-варварскую картину Земли, вращающейся, изрыгая пламя, созвездий, разлетающихся от взрыва, неба, складывающегося пополам, как книга. «Все это не значит, — подумал наконец Дюрталь, — что трехстишия Dies irae, сотканные из мрака и холода, с чеканными рифмами, перекликающимися подобно громкому эху, что суровое полотно его музыки, облекающее текст, словно саван, и проявляющее жесткость его черт, не изумительны. Но меня этот стесненный напев, с такой силой передающий глубину и силу гимна, эта мелодия, которая может, не меняясь сама, выражать то молитву, то ужас, меньше волнует и поражает, чем De profundis, хотя там нет ни такого размаха, ни такой пронзительности. Но когда этот псалом поют на три голоса в октаву, он становится удушливо-землистым. Он исходит из самого гроба, a Dies irae — всего лишь от порога усыпальницы. Первый — голос самого покойника, второй звучит голосами живущих, его погребающих, а покойник плачет, но и набирается смелости в то время, когда погребающие его уже отчаялись. В конечном счете текст Dies irae мне нравится больше, чем De profundis, а мелодия De profundis больше, чем Dies irae. Надо и то сказать, — заключил Дюрталь, — что здесь средневековый гимн обновлен, поют его театрально, без необходимой величавой поступи унисона. А вот это, между прочим, совсем неинтересно, подумал он, отвлекшись от размышлений, чтобы послушать новую музыкальную пьесу, которую тянул теперь хор. О, кто же, наконец, решится запретить эту игривую мистику, эти источники вод сливных, открытые Гуно? Решительно, для капельмейстеров, допускающих в храме музыкальный онанизм, следовало бы ввести строжайшие наказания! Вот, кстати, точно так же сегодня утром было в Мадлен,{8} где я случайно попал на бесконечное отпевание старого банкира: там играли военный марш под аккомпанемент виолончелей и скрипок, колоколов и туб — светский героический марш, чтобы почтить кончину и разложение финансиста!» И, не слушая больше пение в Сен-Сюльписе, Дюрталь перенесся мыслями в Мадлен, снова во весь опор уносясь в мечтаниях… В самом деле, говорил он себе: ежедневно приглашая Христа снизойти в церковь, у которой на фасаде вообще нет креста, а внутренность похожа на большую залу Континенталя или Лувра, духовенство уподобляет Его туристу. Но как же дать священникам понять, что безобразие — святотатство, что ничто не сравнится со страшной греховностью этой мешанины греческого с римским, с этими восьмиугольными картинами, с этим плоским потолком, окруженным овальными слуховыми окнами, через которые в любую погоду текут скупые лучи дождливого дня, с этим пошленьким алтарем, изображающим хоровод ангелочков, в пристойном исступленье неподвижно отплясывающих мраморный ригодон в честь Приснодевы? Между тем в часы погребения, когда открывается дверь и гроб с покойником вдвигается в светлый проем, даже в Мадлен все совсем по-другому. Литургия, как неземной антисептик, как нерукотворный фенол, очищает, дезинфицирует нечестивое уродство этого места. Перебирая утренние воспоминания, Дюрталь, закрыв глаза, увидел перед собой в глубине полукруглой апсиды процессию красных и черных облачений, белых стихарей, сходившихся перед алтарем, вместе спускавшихся по ступеням, вперемежку подходивших к катафалку, вновь расходившихся по обе стороны гроба и опять сходившихся, смешиваясь в широком проходе между стульями. Это медлительное немое шествие, которое предваряли статные служки в несравненных траурных одеждах, со шпагами, в черных генеральских эполетах, двигалось, осененное крестом, перед трупом, покоившимся на салазках; свет из-под крыши смешивался с огнем свечей, зажженных вокруг катафалка и на алтаре, и в этом освещении тонкие свечки в руках священников вдали исчезали из вида: казалось, люди идут просто с поднятыми руками, указывая на какие-то звездочки, что шествуют вместе с ними, мерцая над их головами. Наконец, когда священство обступило гроб, из жертвенника громыхнул De profundis, запетый невидимыми певцами. И это было хорошо, вспоминал про себя Дюрталь. Детские голоса в Мадлен писклявые, слабенькие, а басы мутноватые и перезрелые — это, конечно, не певчие Сен-Сюльпис, и все равно это было роскошно. А какой момент — причащение священника, когда из завываний хора над покойником вдруг вырывается тенор, выпуская на волю великолепное моление древнего распева: Requiem aeternam dona eis, Domine, et lux perpetua luceat eis![38] Такое чувство, как будто после всех воздыханий De profundis и Dies irae сюда, на алтарь, нисходит Бог, принося утешение, утверждая законность высокой гордости и доверенности этой мелодической фразы, которая без тревог и без плача взывает к Христу. Тут месса кончилась, предстоятель ушел, и в тот самый момент, когда внесли тело, все духовенство со служками впереди направилось к гробу, а один из священников, в полном облачении, прочел могучие отходные молитвы. После этого литургия становится еще возвышенней и восхитительней. Церковь, посредница между грешником и Судией, устами своего пастыря умоляет Бога все оставить несчастной душе: «Господи, не вниди в суд с рабом твоим…» Когда же весь хор вместе с органом выдыхает «аминь», среди тишины поднимается голос, говорящий от имени усопшего: Libera me…[39], — и хор за ним продолжает древнее песнопение X века. Так же как и в Dies irae, куда перенесена часть этого слезного моления, в нем пламенеет Страшный суд, и неумолимые ответы являют покойному, что поистине есть чего страшиться, что, когда прейдет время, в громовой канонаде явится Судия карать мир. И священник широкими шагами обошел вокруг катафалка, окаймил его перламутром святой воды, окадил — окутал ладаном несчастную стенающую душу, взял ее к себе, покрыл ее кровом епитрахили и опять взял слово, чтобы Господь после всех трудов и скорбей дал окаянной уснуть в бесконечном покое вдали от шума земного. Нет, никогда, ни в какой другой религии человеку не доверено столь милостивой миссии, столь величавой роли. Вознесенный своим саном над всеми людьми, превращенный хиротонией почти в божество, священник может, пока земля исходит стоном или погружается в безмолвие, подойти к краю бездны и предстать за душу, окропленную Церковью во младенчестве, хоть эта душа, конечно, забыла о ней и, может быть, до самой смерти ее гнала. И Церковь никогда не падала духом, делая это. Стоя перед месивом из плоти, упакованным в ящик, она видела в нем помойку для души и восклицала: «Господи, от врат адовых изми ю». Но в конце отпевания, когда кортеж поворачивается и направляется к ризнице, появлялось впечатление, что она тоже встревожена. Казалось, наступает мгновенье, когда она оценивает все дурное, сделанное мертвецом при жизни, сомневается, что молитва ее дойдет, и это сомнение, хотя его и не было в словах, звучало в последнем «аминь», которое в Мадлен детский хор выпевал шепотом. Робкое, отдаленное, жалобное, нежное, это «аминь» говорило: мы сделали что могли, но… И в траурной тишине, повисшей после ухода священства из храма, оставалась только низкая действительность — пустая скорлупа, вырванная у людей из рук и брошенная в повозку, да еще отбросы мясной лавки, которые поутру унесут и омылят в салотопне. А если наряду с этими тягостными моленьями, с этим велеречивым прощаньем вспомнить брачную мессу, до чего же все иначе! — думал дальше Дюрталь. Там Церковь обезоружена, музыка для литургии почти никакая. Приходится уж играть марши всякого Мендельсона, занимать веселья у безбожников, чтобы воспеть краткую и пустую телесную радость. Можно ли себе представить (хотя так и делают), чтобы песнь Богородицы величала радостное нетерпение девицы, ожидающей, как сегодня вечером после обеда ее испортит некий господин? Вообразимо ли, чтобы «Te Deum» воспевал блаженство мужчины, который нынче на постели изнасилует женщину потому только, что не нашел другого способа отнять у нее приданое? Впрочем, ведь и погребальная церемония стала теперь всего лишь доходной повседневностью, официальной рутиной; молитвы машинально ворочают, словно лебедкой тянут, не думая о них. Органист, играя, вспоминает домашние дела, перебирает в памяти свои огорчения; человек, мехами нагнетающий воздух в трубы, думает, сколько же с него сойдет сегодня потов; тенора и басы рассчитывают эффекты и любуются собой в несколько потускневшем зеркале своих голосов; мальчики из хора предвкушают, как порезвятся после мессы; при том и те, и другие, и третьи поют по-латыни, ни слова не понимая, да к тому же сокращают текст: например, из Dies irae у них выброшены некоторые строфы. И так далее: церковная прислуга высчитывает выручку от покойника, и даже сам священник, утомленный молитвами, которые читал уже тысячу раз, торопится к обеду и ускоряет службу, молится механически одними губами, а присутствующие тоже хотят, чтобы служба, которой они и не слушают, закончилась поскорее: тогда они пожмут руки родным мертвеца и разойдутся. Невнимание полнейшее, скука глубочайшая. А ведь страшно то, что стоит там, на катафалке, то, что дожидается погребения там, в церкви: это же пустой, навеки оставленный хлев тела, и хлев этот уже рушится. Вонючий навоз, исходящие газы, гниющее мясо — вот и все, что осталось. «А что будет с душой теперь, когда жизни больше нет и начинается главное? Об этом никто не помышляет: даже семья, утомленная долгой службой, погруженная в свое горе и жалеющая, в общем-то, лишь о видимом присутствии того, кого потеряли; никто, — размышлял Дюрталь, — кроме меня и еще немногих знатоков, которые все вместе бывают поражены Dies irae и Libera, слова и смысл которых понимают! И так вот, внешним звучанием слов, без помощи сосредоточения, даже без опоры на рассудок делает свое дело Церковь. И в этом чудо ее литургии, власть ее слова, непостижимое вечное возрождение речений, сложенных истекшими временами, молитвословий, выделанных исчезнувшими столетиями! Ничего не осталось, все, что возведено в эти века, прошло. А эти периоды, произносимые безразличными голосами, исходящие от пустых сердец, несмотря ни на что, заступничают, рыдают, умоляют, действуя своей нематериальной мощью, талисманической силой, неотчуждаемой красотой, всемогущей достоверностью веры. И это Средневековье завещало их нам, помогая, если возможно, спасти душу от хари современности — мертвой хари! Теперь, — подумал под конец Дюрталь, — в Париже ничего чистого и не осталось, кроме почти одинаковых церемоний погребения и монашеского пострига. Беда лишь в том, что, если покойник был важный, тут как тут является похоронное бюро. И уж оно-то вытащат такое, что вздрогнешь: жуткие посеребренные статуи Богородицы, цинковые посудины, в которых пылают зеленые пуншевые чаши, жестяные канделябры с ножками, похожими на пушки, задранные вверх жерлом, на которых торчат опрокинутые на спину пауки, зажавшие меж лапок горящие свечи, — словом, всяческий похоронный хлам наполеоновских времен, украшенный чеканными патерами, акантовыми листьями, песочными часами с крылышками, меандрами и кессонами! И та еще беда, что для последних штрихов торжественной обстановки играют Массне и Дюбуа, Бенжамена Годара и Видора,{9} а то и что похуже: какие-то поповские плясовые, мистические пьяные песни, как поют женщины на майских собраниях духовных братств! И наконец, — увы! — бушующий орган и скорбно-величавые распевы теперь можно услышать лишь на проводах благотворителей. Бедным не полагается ничего — ни органа, ни хора: пригоршня молитв, три взмаха кропила, и покойник готов, его уносят. А ведь Церковь знает, что труп богача воняет так же, как труп бедняка, душа же еще больше; знает, но сбывает отпущение грехов по дешевке, уцененные мессы; она, как и все, разложена жаждой наживы!» Дюрталь ненадолго оторвался от размышлений, а потом подумал: и все-таки не стоит слишком плохо отзываться о пышных похоронах: ведь им благодаря, в конце концов, я имею возможность слушать восхитительную похоронную литургию. Может быть, эти люди ничего доброго не совершили при жизни, но после смерти, сами того не зная, хоть кому-то делают доброе дело… Шум вокруг вернул его в Сен-Сюльпис. Певчие собрались уходить, храм закрывался. Надо было бы попробовать помолиться, подумал Дюрталь, чем так по-пустому мечтать, сидя на стуле, но как молиться? Я вовсе этого не хочу; я заворожен католичеством, его запахом воска и ладана; я брожу вокруг него, тронутый до слез его молитвами, проникнутый до мозга костей его причитаниями и песнопениями. Мне совершенно опротивела моя жизнь, я очень устал от себя, но отсюда еще так далеко до другой жизни! И пожалуй, вот еще что: в храме я взволнован, но, выйдя из него, сразу становлюсь холоден и сух. «В сущности, — заключил он, следуя к дверям вместе с последними посетителями, которых подгонял служка, — в сущности, мое сердце задубело и закоптилось в разгуле. Ни на что я уже не годен».II