Игорь Князький

КАЛИГУЛА

Глава I

«В ЛАГЕРЕ БЫЛ ОН РОЖДЕН,

ПОД ОТЦОВСКИМ ОРУЖИЕМ ВЫРОС»

Накануне сентябрьских календ (календами римляне называли первый день месяца) в большой семье императора Августа, уже сорок второй год правившего Римской державой, произошло прибавление: у властителя родился правнук, получивший при рождении имя Гай. Таким образом, престарелый владыка Рима — ему вот-вот должно было исполниться семьдесят четыре года — стал прадедом младенца, чье полное имя звучало точно так же, как и имя величайшего из римлян, божественного Юлия, сокрушившего безнадежно одряхлевший республиканский способ правления, — Гай Юлий Цезарь.

Когда великий Юлий погиб от кинжалов убийц, его внучатый племянник и наследник Октавий, вступив в завещанные ему права, стал именоваться уже Гай Юлий Цезарь Октавиан, а став единоличным правителем Рима, предпочел именоваться Августом, под каковым именем он более всего и известен в истории. Теперь, на старости лет, он дождался еще одного Гая Юлия Цезаря… Что ж, и само имя, и августейшее в буквальном смысле слова происхождение вполне однозначно предрекали новорожденному неминуемое и заслуженное обретение в грядущем высшей власти в Риме. Так оно и случится. Однако это исторически справедливое достижение правнуком Августа владычества в Риме не принесет счастья ни римлянам, ни самому Гаю. Но кто в Риме мог в то время предполагать подобное развитие событий и трагическую судьбу новорожденного Цезаря?

Родители мальчика были совершенно счастливы рождением сына. Не так давно они пережили большое горе: их предыдущий ребенок, также носивший имя Гай, скончался в раннем возрасте. Умерший мальчик отличался просто изумительной миловидностью. Восхищенная красотой правнука, его прабабка Ливия, супруга Августа, посвятила в храм Венеры Капитолийской его изображение в виде Купидона, а сам Август поместил портрет его в своей спальне и, входя в нее, каждый раз целовал изображение этого прекраснейшего из младенцев. Новый Гай явился как бы на смену безвременно ушедшему из жизни Гаю-Купидону, и потому его рождению были особенно рады, и потому вызвало оно столь великий интерес.

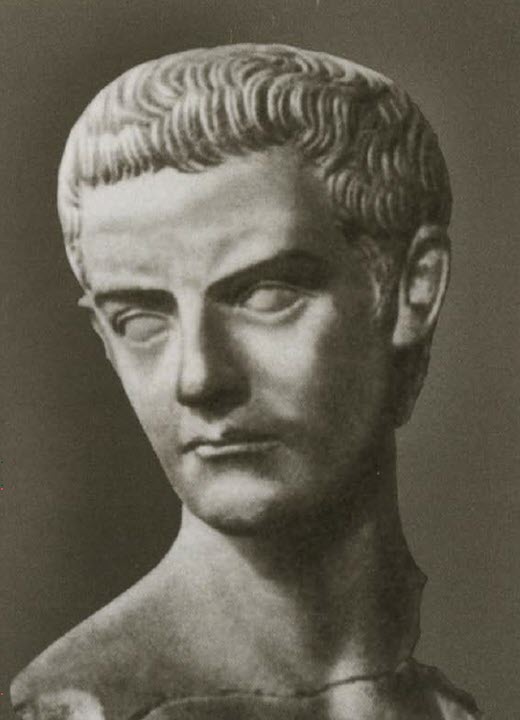

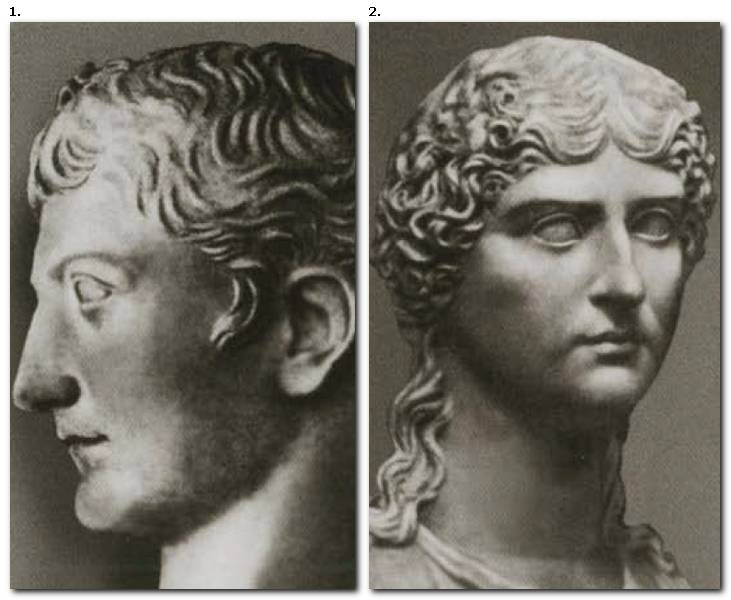

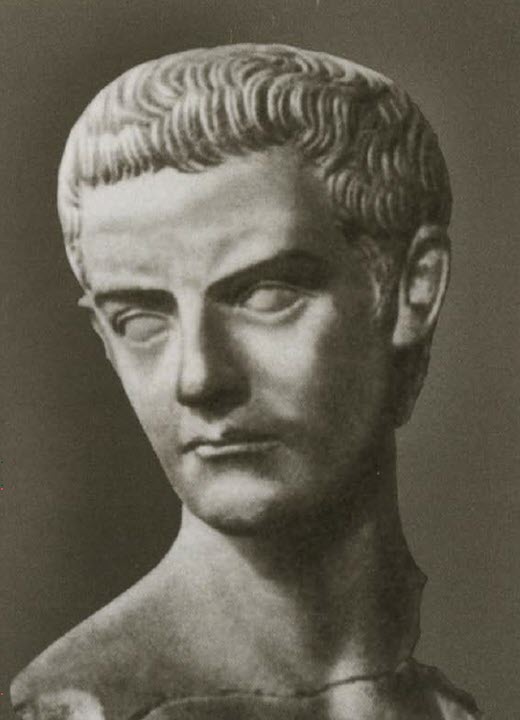

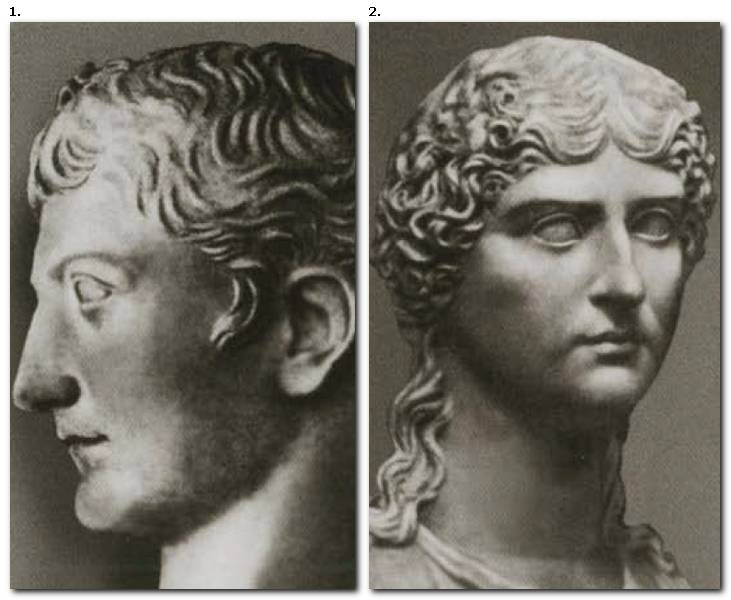

Особое внимание к малышу конечно же было связано и с именами его родителей. Сын наидостойнейших римлян — такие слова вовсе не были традиционным цветистым комплиментом. Мать Гая — Агриппина, или, как принято называть ее в истории, Агриппина Старшая — была дочерью славного полководца Агриппы, воинским трудам которого Август был обязан множеством побед, включая главную — над самым грозным соперником своим Марком Антонием, давшую ему единовластие в Риме, и дочери самого Августа Юлии. Агриппину отличали замечательные качества: она была известна сильным и непреклонным нравом, ей была чужда ложь, она презирала всякое притворство. И пусть мать ее Юлия, увы, отнюдь не славилась добродетелью, а, напротив, имела заслуженную славу неисправимой распутницы, дочь, по счастью, сих дурных качеств не унаследовала, а отличалась целомудрием и была верной, искренне любящей своего мужа супругой.

Отец Гая Германик был сыном знаменитого полководца Друза, особо прославившегося походами за Рейн в пределы Германии. Легионы, которые он возглавлял вместе со своим старшим братом Тиберием, добились наибольших успехов в борьбе с германцами, самыми упорными и непримиримыми врагами Рима, отодвинув рубежи Империи вплоть до берегов Альбиса (современная река Эльба в Германии). По этому славному поводу в честь Друза и Тиберия по повелению Августа была отчеканена монета с изображением победоносных братьев. К несчастью для Друза, это был его последний славный подвиг во имя величия Рима: случайная травма вызвала у него гангрену, от которой он вскоре и скончался.

Матерью Германика была Антония Младшая — дочь Марка Антония и сестры Августа (тогда еще Гая Юлия Цезаря Октавиана) Октавии. Брак сей был задуман для примирения Антония и Октавиана, дабы соперничество их не ввергло вновь Рим в ужасы гражданской войны. Примирения не вышло. Антоний бросил Октавию, не имея ни сил, ни желания бороться со своей безумной страстью к царице Египта Клеопатре, и в конце концов бесславно погиб, предоставив победоносному Октавиану право владеть и Римом, и Египтом. Но от брака с Октавией осталось потомство. И вот дочь злейшего врага Августа — его же родная племянница, ибо дочь Октавии вышла замуж за сына (от первого брака) Ливии, супруги властителя Рима. Сын Друза и Антонии получил при рождении наследственное прозвание Германик. Собственно, славное имя это заслужил сам Друз за свои победы в Германии, но будущее показало, что сын его прозвание такое с великой доблестью оправдал, одержав множество блестящих побед в тех же местах, где победоносно сражался и его отец.

«Всеми телесными и душевными достоинствами, как известно, Германик был наделен, как никто другой: редкая красота и храбрость, замечательные способности к наукам и красноречию на обоих языках (латинском и греческом. —

К К.), беспримерная доброта, горячее желание и удивительное умение снискать расположение народа и заслужить его любовь. Красоту его немного портили тонкие ноги, но он исправил этот недостаток, постоянно занимаясь верховой ездой после еды. Врага он не раз одолевал врукопашную. Выступать с речами в суде он не перестал даже после триумфа. Среди свидетельств его учености остались даже греческие комедии. В поездках он вел себя как простой гражданин, в свободные и союзные города входил без ликторов. Встречая гробницы знаменитых людей, приносил жертвы Манам (Маны — воплощения душ умерших предков, обитавшие в подземном мире. —

И. К.)… Даже и к хулителям своим, кто бы и из-за чего бы с ним ни враждовал, относился он мягко и незлобиво»

{1}.

Оценка Светонием добродетелей Германика не должна подвергаться сомнениям. Автор «Жизни двенадцати цезарей», самого, пожалуй, популярного и поныне читаемого сочинения по римской истории первого века Империи, будучи профессиональным архивистом, прекрасно владел историческим материалом. Отметим, что Германик, пожалуй, единственный персонаж на страницах Светониева труда, которому дается достаточно пространная и, главное, абсолютно положительная характеристика.

Достоинства Германика сумел оценить и сам Август, как известно, отличавшийся замечательным умением разбираться в людях, что во многом помогло ему достичь высшей власти. В год рождения Гая Цезаря он вместе с Гаем Фонтеем Капитоном исполнял обязанности консула. Конечно, в имперскую пору уже в правление Августа звание консула значило много меньше, нежели в эпоху республиканскую, когда консулы олицетворяли высшую исполнительную власть в Риме, но все же это было весьма почетное звание, за обладателем коего безусловно признавались немалые заслуги и высокие добродетели.

Таким образом, новорожденный Гай с минуты своего появления на свет уже почитался как сын достойнейших родителей, что само по себе должно было сулить ему великое будущее.

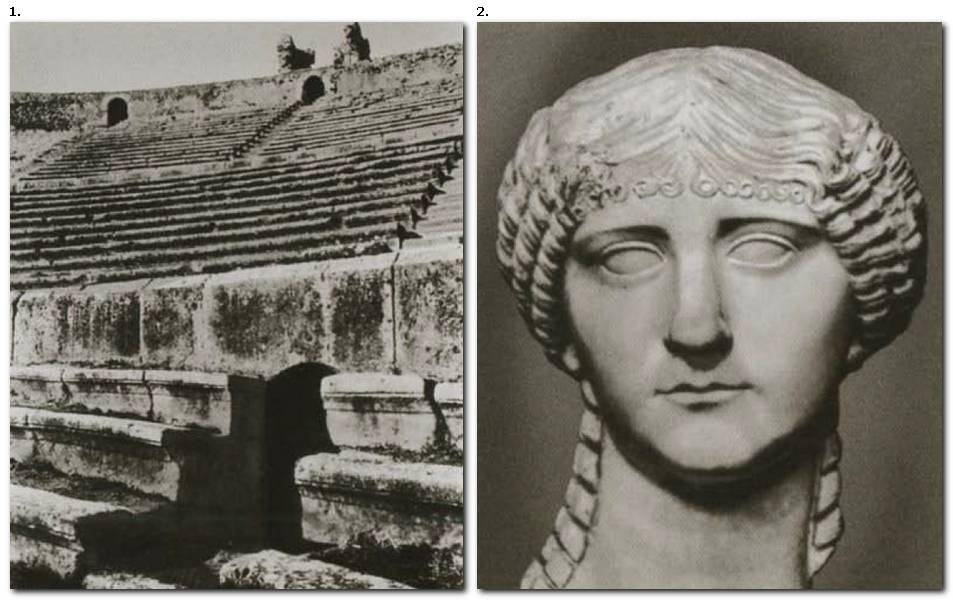

Родился Гай в маленьком приморском городке, расположенном в нескольких десятках миль к югу от Рима. Назывался городок Анций. Спустя четверть века городку этому суждено было стать родиной еще одного знаменитого римского императора — Нерона, приходившегося Гаю Цезарю родным племянником. Известно, что совсем немного времени сын Германика и Агриппины провел в родном городе, но он навсегда остался для него глубоко почитаемым местом. Когда Гай обрел высшую власть, то для своих увеселений более всего любил выбирать Анций, что даже породило слухи о том, будто, наскучив Римом, Гай Цезарь собирается перенести в родной город саму столицу Римской империи. Впрочем, первые годы жизни Гая прошли далеко от Анция и Рима. Вскоре его отправили к отцу, который в это время возглавлял римские легионы, стоявшие на самой опасной границе Империи — на Рейне. Об обстоятельствах отправки Гая Цезаря к Германику мы узнаём из письма Августа к своей внучке Агриппине, матери Гая, приводимого Светонием в биографии Калигулы:

«Вчера я договорился с Таларием и Азиллием, чтобы они взяли с собой маленького Гая в пятнадцатый день до июньских календ, коли богам будет угодно. Посылаю вместе с ним и врача из моих рабов; Германику я написал, чтобы задержал его, если захочет. Прощай, милая Агриппина, и постарайся прибыть к твоему Германику в добром здравии»

{2}.

Так правнук Августа, носивший славное имя Гай Юлий Цезарь, оказался в военном лагере, где и суждено ему было провести первые детские годы. Позднее многие будут считать, что он и родился в лагере. Появятся даже безымянные стишки о рождении Гая в военной среде, что будет истолковываться как дополнительное, помимо августейшего происхождения, обоснование его прав на высшую власть:

В лагере был он рожден, под отцовским оружием вырос:

Это ль не знак, что ему высшая власть суждена?

{3}

Правда, когда эти вирши были сочинены, до сих пор неясно, ибо распространение они получили уже тогда, когда Гай облачился в императорский пурпур.

То, что сын Германика рос рядом с отцом в военном лагере, снискало ему привязанность и любовь в римском войске. Мальчика стали облачать в одежду рядового легионера — зрелище, безусловно, трогательное и умилительное. Тогда-то и удостоился маленький Гай от воинов шутливого прозвища Калигула, что означало «Сапожок» (калиги — солдатские сапоги, обычная обувь римских легионеров). Под этим прозвищем Гаю и суждено было войти в историю, под этим именем он в ней и остался.

Письмо Агриппине, из которого нам известно об отправке маленького Гая к отцу в далекую от Рима Галлию, на рейнскую границу, Август написал за несколько месяцев до своей смерти.

Сорок четвертый год его единовластного правления в Риме стал последним годом великой эпохи Августа, когда в Вечном городе и его необъятных владениях, простиравшихся от Атлантики до Кавказа и от Рейна до Нила, утвердилась новая форма правления. Римская республика окончательно превратилась в

Imperium Romanum — Римскую империю. Август не был первым римлянином, обретшим в результате гражданской войны высшую власть. Более чем за полвека до него, в 82 году до Рождества Христова, единовластным повелителем Рима стал Луций Корнелий Сулла, победивший в жесткой междоусобной войне сторонников Гая Мария. Сулла, однако, не пытался установить в Риме монархических порядков, он лишь сохранил за собой полномочия диктатора. Диктатор в эпоху Римской республики соединял в своем лице высшую военную и гражданскую власть. Диктатор назначался по инициативе сената одним из консулов в случае чрезвычайных обстоятельств в государстве. Должность была временная, через полгода диктатор слагал с себя полномочия. Сулла, по сути, стал пожизненным диктатором, ибо присвоил себе право быть на этом посту столько, сколько ему заблагорассудится «во благо Рима». Два года спустя Сулла добровольно отказался от личной власти, вернув республиканское правление, и вскоре, год спустя, умер. Великий Гай Юлий Цезарь в отличие от Суллы вполне целенаправленно сокрушал республику в Риме, ни в коем случае не собираясь отказываться от единоличной власти. Однако блистательный интеллектуал, полководец, писатель, поражавший всех многообразием своих замечательных талантов, так и не смог определиться в главном: какую новую форму правления он предложит римлянам взамен уходящей в прошлое республики? Похоже, великий Юлий хотел все-таки стать царем, но римляне, у которых на протяжении уже почти пяти столетий — с 510 года до Рождества Христова, когда был свергнут последний римский царь Тарквиний Гордый, была стойкая аллергия на царский титул первого лица государства, этих устремлений победоносного диктатора оценить не сумели. Более того, именно обвинение в стремлении к царской власти стало решающим для заговорщиков и обрекло великого Цезаря на гибель. Август не обладал яркими талантами своего предшественника, но его практичный ум оказался куда более изобретательным в плане государственного строительства. Он предложил римлянам монархию. Но монархию, облаченную в республиканские одежды и потому как бы совершенно не противоречащую добрым заветам славных предков. Ни о каком царском титуле не было и речи. Первым лицом в государстве становился принцепс — так с древнейших времен именовался председательствующий в сенате. Правда, ранее он никакой властью не обладал, лишь вел заседания, на которых сенаторы принимали судьбоносные для Рима решения. Ныне же принцепс, «первый среди равных», как любил подчеркивать Август, был, по сути, и верховным главнокомандующим, что подчеркивалось включением старинного звания «император» в его полный титул. В эпоху Республики воины провозглашали императором наиболее удачливого полководца за самые громкие победы. Со временем это звание стало главным титулом правителя Римской державы. Принцепс отныне получал исключительное право чеканить золотую и серебряную монету, его суд был верховной инстанцией для всех римских граждан, а в качестве великого понтифика он возглавлял римскую религию. Принцепс также располагал пожизненной властью проконсула — так назывались наместники в римских провинциях — и потому контролировал управление всей территорией Римской империи. Наконец, звание «Отца отечества» делало первое лицо в государстве священным. Само имя «Август», означавшее «умножающий», также подчеркивало сакральный характер власти императора. Но при этом Август постоянно подчеркивал, что он не установил единовластия, но восстановил республику. Формально сохранялись все республиканские учреждения и их функции, но все понимали, что прежняя эпоха ушла навсегда. Республика сменилась Империей, где истинным владыкой был принцепс, потому и принято называть Римскую империю первых трех веков ее существования принципатом.

Надо сказать, что об утраченной республике в Риме скорбели очень немногие. В свои последние десятилетия республика была крайне малосостоятельна и уходила со сцены под непрекращающийся звон мечей гражданских войн. Империя покончила с кровавыми междоусобицами, дав всему необъятному пространству своих владений мир.

Imperium Romanum — Римская империя дала своим народам

Pax Romana — Римский мир. И это касалось не только римских граждан. Народам завоеванных римлянами стран, которые в результате вхождения в состав Римской державы в первую очередь лишились права разорять друг друга бесконечными войнами, империя дала благоденствие, которого до сих пор они никогда не знали. Потому в большинстве своем подданные империи «предпочитали безопасное настоящее исполненному опасностей прошлому»

{4}. Но вот настали дни, когда над спокойствием в Римской империи вновь нависла опасность.

Последние годы жизни Августа, увы, не были для Рима годами желанного и наконец-то по-настоящему обретенного мира и спокойствия. В 9 году от Рождества Христова римляне потерпели жесточайшее поражение в Германии, где даровитый германский предводитель Арминий со своим варварским воинством сумел уничтожить в Тевтобургском лесу три римских легиона, коими, увы, командовал малоталантливый военачальник Квинтилий Вар. Стареющий Август, уже вступивший в восьмой десяток, буквально бился в истерике, твердя одно и то же бесполезное заклинание: «Квинтилий Вар! Верни легионы!» Пасынок принцепса Тиберий Клавдий Нерон, родной дядя отца маленького Калигулы Германика, с превеликим трудом сумел остановить натиск победоносных варваров на Рейне, но с берегов Альбиса пришлось уйти.

Еще ранее, в 6 году от Рождества Христова, на обширном пространстве от Дуная до Адриатики также вспыхнули мятежи, длившиеся три года подряд. Должно быть, народам Паннонии (придунайская провинция Рима, современная Венгрия), Иллирии и Далмации (современные территории Хорватии и Боснии и Герцеговины) благоденствие под владычеством Рима вовсе не казалось благом. В истории очень часто народы мирному проживанию в составе империй предпочитают резню и голод под своим флагом

{5}. Число повстанцев на пике мятежа достигало двухсот тысяч человек, и потрясенный Август объявил в сенате во всеуслышание, что через десять дней они могут быть у стен Рима. Положение спас все тот же неутомимый Тиберий, заслуживший победами над мятежниками в Подунавье и на Балканах очередной триумф. Триумф этот славный полководец отпраздновал уже после всех своих успешных сражений на берегах Дуная, а затем и Рейна в 12 году от Рождества Христова. Как раз в год рождения Гая Цезаря.

В империи воцарился покой. Но теперь все взоры были устремлены на дряхлеющего принцепса, ибо «настоящее не порождало опасений, покуда Август во цвете лет деятельно заботился о поддержании своей власти, целостности своей семьи и гражданского мира. Когда же в преклонном возрасте его начали томить недуги и телесные немощи и стал приближаться его конец, пробудились надежды на перемены и некоторые принялись толковать впустую о благах свободы, весьма многие опасались гражданской войны, иные — желали ее. Большинство, однако, разбирало, кто мог стать их властелином»

{6}.

Перед римлянами впервые разыгрывалась сцена передачи власти от уходящего из жизни единовластного правителя державы к его преемнику. И исторический опыт здесь, понятное дело, отсутствовал. В древнейшие времена, когда Римом правили цари, преемника ушедшему в царство мертвых монарху избирало народное собрание; таким образом, новый царь обретал власть по воле римского народа. Единственным царем, захватившим, согласно легенде, трон силой, был Луций Тарквиний, получивший прозвание Гордый. Но он-то и стал последним римским царем. После его свержения Рим стал республикой. Сулла, впервые ставший единовластным правителем Римской державы, добровольно сложил с себя диктаторские полномочия, восстановив традиционное республиканское правление. Великий Гай Юлий Цезарь, в отличие от Суллы категорически не желавший слагать с себя полномочия диктатора Рима, о возможном преемнике не задумывался, полагая, что у него впереди еще немало лет счастливого правления. Когда кинжалы убийц поразили гениального Юлия, то вновь произошло возвращение к республике. Ведь Октавиан был всего лишь наследником имущества Гая Юлия Цезаря, но никак не его преемником. За это право ему пришлось бороться целых тринадцать лет. И вот теперь, когда силы оставляли Августа, римляне не могли не задуматься о том, кому будет суждено стать единовластным правителем необъятной империи. Следует признать, что никто уже не помышлял о восстановлении прежней республики. Римляне успели оценить те немалые достоинства единовластия, которые продемонстрировало правление Августа, и ломали голову лишь над вопросом, кому же быть преемником умирающего принцепса. Сам Август, надо сказать, задачу эту римлянам не облегчил. Никакого закона о переходе высшей власти от одного принцепса к другому за все сорок с лишним лет его правления в Риме так и не появилось. Спустя восемнадцать с половиной столетий знаменитый французский историк Эрнест Ренан сурово упрекнул за это основателя Принципата: «Август не исполнил долга истинного политика, оставив будущее на произвол судьбы. Без твердо установленного права престолонаследия, без точных законов об усыновлении, без всякого закона об избрании императора, без всяких конституционных ограничений цезаризм оказался слишком тяжелым грузом на этом корабле без балласта. Самые ужасные взрывы были неизбежны»

{7}.

Думается, Август и не считал необходимым издавать закон о престолонаследии. Ведь это противоречило бы самой идее «восстановления республики», каковую он торжественно провозгласил. Потому в отсутствие закона о передаче власти, но при неоспоримом уже единовластии смена правителя неизбежно становилась «семейным делом» самого принцепса и его ближайших родственников. Вот римляне и стали горячо обсуждать достоинства и недостатки тех, кто в первую очередь мог стать наследником Августа. Таковых было не много: внук Августа — Агриппа Постум, сын славного полководца Марка Випсания Агриппы и дочери принцепса Юлии; пасынок Августа — Тиберий Клавдий Нерон, сын его супруги и верной спутницы последних десятилетий жизни Ливии; а также сама Ливия, властная, волевая, даром что и сама была лет весьма преклонных. Сопоставляя кандидатов на наследие Августа, римляне особо не обольщались: «Агриппа — жесток, раздражен нанесенным ему бесчестием и ни по летам, ни по малой опытности в делах не пригоден к тому, чтобы выдержать такое бремя; Тиберий Нерон — зрел годами, испытан в военном деле, но одержим присущей роду Клавдиев надменностью, и часто у него прорываются, хотя и подавляемые, проявления жестокости. С раннего детства он был воспитан при дворе принцепса; еще в юности консульствами и триумфами; и даже в годы, проведенные им на Родосе под предлогом уединения, а в действительности изгнанником, он не помышлял ни о чем ином, как только о мести, притворстве и удовлетворении тайных страстей. Ко всему этому еще его мать с ее женской безудержностью; придется рабски повиноваться женщине и, сверх того, двоим молодым людям, которые какое-то время будут утеснять государство, а когда-нибудь и расчленять его»

{8}.

Что и говорить, рассуждения весьма далекие от какого-либо оптимистического начала. Один — юнец, преисполненный дурных намерений, лишенный достоинств, соответствующих правителю державы. Другой — пусть и немолод, а значит, опытен, испытан в войнах и с делами государственными знаком не понаслышке, но человек недобрый, мстительный и жестокий. А тут еще и его матушка с необузданным честолюбием и жаждой власти. Да не забыть еще и о молодых — о сыне Тиберия Друзе и племяннике Германике, от коих тоже много чего можно ожидать, и не обязательно хорошего…

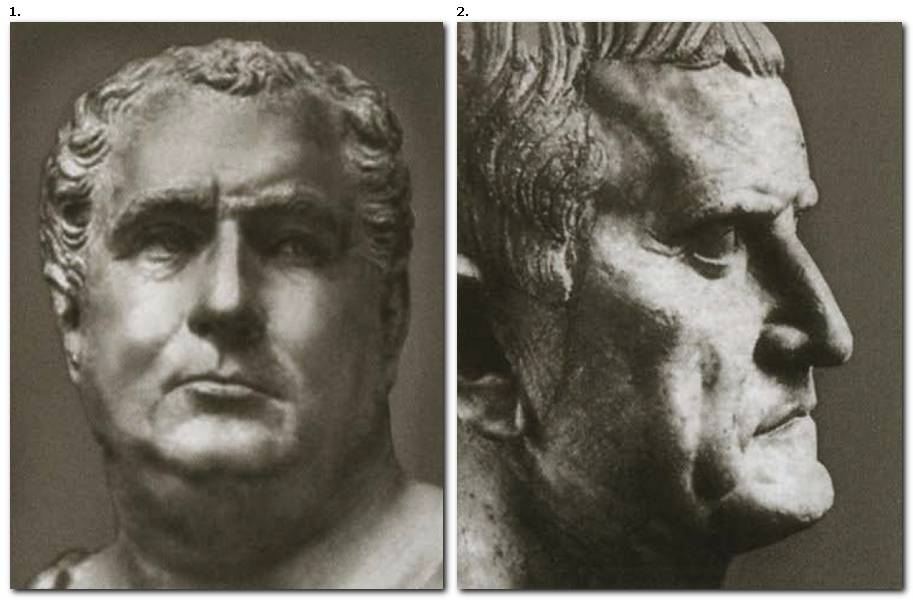

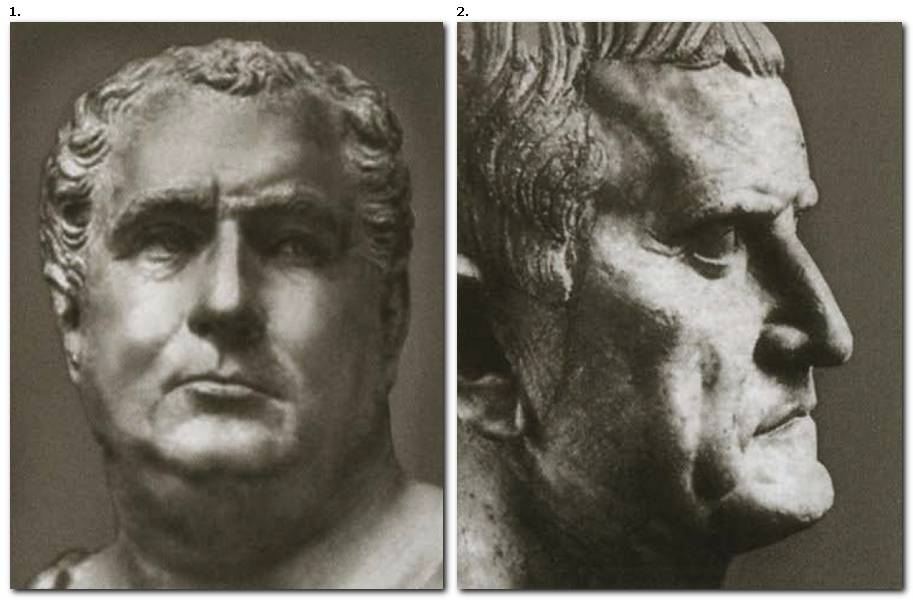

Наличие августейшей родни, как видим, заставляло иных римлян предполагать возможность в грядущем даже расчленения государства. Неопределенность ситуации, как всегда бывает в подобных случаях, всенепременно порождает многочисленные слухи и сплетни, подлинность каковых, как правило, крайне сомнительна, что отнюдь не мешает их повсеместному распространению. Так, ухудшение здоровья Августа иные связывали со злым умыслом Ливии, и стали поговаривать, что Август вновь подобрел к своему внуку Агриппе Постуму, коего ранее за ужасное поведение и отвратительные наклонности сам повелел сослать на остров Планазию. Наконец, появился слух, что Август даже тайно посетил ссыльного внука на Планазии, и там при встрече ими были пролиты обильные слезы, и якобы вот-вот юный Агриппа вернется в Рим… А уж если вернет себе и любовь Августа, то кому еще быть его преемником, как не вновь обретенному любимому внуку?

Что до другого кандидата в преемники, то здесь конечно же все выглядело много солиднее. Сын Ливии от первого брака, пасынок Августа, был уже далеко не молод и достиг середины шестого десятка, будучи на двадцать лет моложе самого императора. Жизненный путь Тиберия давал самые серьезные основания полагать, что этот человек наделен выдающимися способностями, каковые и позволили ему совершить немало замечательных деяний во славу Римской империи. В возрасте шестнадцати лет он начал военную службу и в качестве трибуна участвовал в походе на Кантабрию — единственную оставшуюся непокорной римлянам часть Испании на северо-западе Иберийского полуострова (территория современных испанских провинций Астурии и Басконии). Шесть лет спустя, в 20 году, Тиберий впервые сам возглавляет поход римской армии на Восток против Парфии. Успех этого похода можно признать выдающимся: парфяне были вынуждены уступить Риму Армению, и на трон Армянского царства сел союзник римлян Тигран. Тиберий в своем военном лагере перед трибуной военачальника лично возложил на Тиграна царскую диадему. Более того, парфяне согласились вернуть римские знамена, некогда захваченные у Марка Красса и Марка Антония. Тиберий и принял эти знамена. Для римлян такое событие было чрезвычайно знаменательным. Поражение Марка Красса в битве с парфянами у города Карры в Месопотамии в 59 году было величайшим унижением римского оружия. Да и могли ли в Риме забыть, как во время пира у парфянского царя Орода, который отмечал помолвку своего сына Пакора с армянской царевной, было разыграно целое представление в насмешку над побежденным римским военачальником! После пиршества для царя и его гостей был устроен спектакль: постановка «Вакханок» Еврипида. И вот в самый разгар представления в зале появился гонец, который бросил на сцену отрубленную голову Марка Лициния Красса, а один из актеров, схватив страшный трофей, ко всеобщему ликованию, продекламировал стихи, которые и должен был прочесть по ходу действия и которые замечательно подошли к случаю:

Мы несем с горы в свой дом недавно срезанный плющ,

Добычу славной охоты!

Хор, как и было положено по тексту трагедии, вопросил:

Ныне возврат знамен как бы означал, что римляне сумели загладить позор разгрома Марка Красса и последствия не самого удачного похода Марка Антония против парфян в 36 году до Р. X., когда римляне потеряли более трети своего войска. И честь возврата римских знамен, и утверждение римского влияния в Армении, и готовность парфян выдать римлянам заложников в знак гарантии мирных отношений — все было связано с именем Тиберия.

После успешных кампаний в горах Испании и Армении Тиберию пришлось сражаться и в Альпах, где он подчинил Риму племена ретов. Но главные свои военные деяния он совершил на равнинных землях в Паннонии и Германии. В войне с германцами, когда римские легионы впервые достигли берегов Альбиса (Эльбы), Тиберий захватил сорок тысяч пленных, которых приказал расселить на ранее присоединенных к Риму землях по левому берегу Рейна. За победы эти Тиберий удостоился новой, ранее никому не предоставлявшейся награды — триумфальных украшений. Он дважды торжественно вступал в Рим во главе своих победоносных войск: первый раз это была «овация» — так называемый малый триумф, когда полководец-победитель вступал в столицу пешком; второй же раз Тиберий въехал в Вечный город на колеснице, и это был уже полный триумф. Третий раз вступать в Рим в качестве победоносного военачальника Тиберию пришлось уже на исходе правления Августа. Это было после подавления им грандиозного восстания в Иллирии и Паннонии и восстановления римской границы по Рейну после гибели легионов Квинтилия Вара, о чем уже упоминалось. Сколь значимой для римлян была война в Иллирии, засвидетельствовал Гай Светоний Транквилл: «А когда пришла весть об отпадении Иллирика, ему (Тиберию. —

И. К.) была доверена и эта война — самая тяжелая из всех войн римлян с внешними врагами после Пунических: с пятнадцатью легионами и равным количеством вспомогательных войск ему пришлось воевать три года при величайших трудностях великого рода и крайнем недостатке продовольствия. Его не раз отзывали, но он упорно продолжал войну, опасаясь, что сильный и близкий враг, встретив добровольную уступку, перейдет в наступление. И за упорство он был щедро вознагражден: весь Иллирик, что простирается от Италии и Норика до Фракии и Македонии и от реки Данубия до Адриатического моря, он подчинил и привел к покорности»

{9}.

Тиберий, безусловно, обладал большим полководческим талантом. Более того, будучи уже немолодым человеком, он не переставал совершенствовать свои воинские знания и привычки. Знаменитый объединитель Германии князь Отто фон

Бисмарк любил повторять фразу: «Только дураки учатся на собственном опыте. Я предпочитаю учиться на опыте других». Тиберий мог бы сказать это почти за девятнадцать столетий до великого канцлера Германской империи. Печальный опыт Квинтилия Вара, погубившего в Тевтобургском лесу три легиона, был им немедленно учтен. Как писал Светоний, Тиберий «знал, что виной поражению Вара была опрометчивость и беззаботность полководца. Поэтому с тех пор он ничего не предпринимал без одобрения совета: человек самостоятельных суждений, всегда полагавшийся только на себя, теперь он вопреки обыкновению делился своими военными замыслами со многими приближенными. Поэтому же и бдительность он проявлял необычайную: готовясь к переходу через Рейн, он в точности определил, что надо брать с собою из припасов, и сам, стоя у берега перед переправой, осматривал каждую повозку, нет ли в ней чего сверх положенного и необходимого. А за Рейном вел он такую жизнь, что ел, сидя на голой траве, спал часто без палатки, все распоряжения на следующий день и все чрезвычайные поручения давал письменно, с напоминанием, чтобы со всеми неясностями обращались только к нему лично и в любое время, хотя бы и ночью.

Порядок в войске он поддерживал с величайшей страстью, восстановив старинные способы порицаний и наказаний: он даже покарал бесчестием одного начальника легиона за то, что тот послал нескольких солдат сопровождать своего вольноотпущенника на охоту за рекой. В сражениях он никогда не полагался на удачу и случай»

{10}.

Перед нами портрет выдающегося воина, умелого военачальника, человека, которому Рим обязан завоеванием обширных земель, сопоставимых со славными завоеваниями Помпея и Цезаря. Более того, этим великим полководцам не довелось сражаться с врагом, могущество которого угрожало бы благополучию Римской державы. Тиберий же подавил страшный мятеж в Иллирике, угрожавший самому Риму. Едва ли Август просто запугивал сограждан, предупреждая, что через десяток дней враг может появиться у стен столицы, и потому не случайно Светоний сопоставил войну Тиберия с повстанцами Иллирии и Паннонии с Пуническими войнами! И в борьбе с Карфагеном, когда армию пунов, как римляне именовали карфагенян, возглавлял грозный Ганнибал, судьба Рима порой тоже висела на волоске. Значит, справедливо будет поставить имя Тиберия как великого полководца в один ряд с такими прославленными римлянами, как победитель Ганнибала Сципион Африканский и покоритель Македонии Эмилий Павел, как Сципион Эмилиан, взявший Карфаген, и Гай

Марий, сокрушивший страшные орды кимвров и тевтонов, как Сулла и, наконец, Помпей Великий и Юлий Цезарь.

Победы над германцами и паннонцами, обеспечившие конечное благополучие последних лет правления Августа, резко подняли значение Тиберия в делах Империи. Вскоре после того, как в 12 году Тиберий отпраздновал свой очередной, третий уже, триумф, появился закон, гласивший, что отныне он будет совместно с Августом управлять провинциями и производить перепись. Это означало, что Тиберий, по сути, становится официальным соправителем дряхлеющего принцепса, что не должно было оставлять какие-либо сомнения относительно имени преемника Августа. Но даже величие военных заслуг Тиберия не могло заставить римлян забыть о его дурных качествах, кои могли стать весьма опасными при обретении им высшей власти. Конечно, упомянутые ранее разговоры о его тайной жестокости не были случайны. Знал об этом и сам Август, не раз открыто осуждавший жестокий нрав Тиберия

{11}. Молва даже приписывала Августу слова, якобы сказанные принцепсом после некой тайной беседы с Тиберием: «Бедный римский народ, в какие он попадет медленные челюсти!» Отсюда появлялись и предположения, что Август из тщеславия специально сделал Тиберия своим преемником, дабы римляне еще более жалели об ушедшем правителе.

Последнее, разумеется, не более чем ядовитая сплетня. Не мог Август желать Римской державе зла и передать власть человеку, способному лишь оттенить великие достоинства своего предшественника. Здесь, думается, нельзя не согласиться со Светонием, резко возражавшим против подобного истолкования решения Августа о выборе преемника: «И все-таки я не могу поверить, чтобы такой осторожнейший и предусмотрительный правитель в таком ответственном деле поступил столь безрассудно. Нет, я полагаю, что он взвесил все достоинства и недостатки Тиберия и нашел, что его достоинства перевешивают, — тем более что и перед народом он давал клятву усыновить Тиберия для блага государства и в письмах не раз отзывался о нем как о самом опытном полководце и единственном оплоте римского народа»

{12}.

Соправителем Августа Тиберию довелось быть недолго. Здоровье престарелого принцепса стремительно ухудшалось. Но до последних дней император не оставлял государственных дел. Летом 14 года он решил вновь отправить Тиберия в еще недавно мятежный Илларик. Тиберий должен был пересечь Италию и из приморского города Брундизия на Адриатике отправиться к берегам Иллирии. Август собирался провожать пасынка до города Беневента — середины пути из Рима в Брундизий, но его задержали в Риме многочисленные судебные дела. Дела эти и назойливость бесчисленных жалобщиков вскоре так утомили старика, что он в сердцах воскликнул: «Пусть даже все будет против меня, но в Риме я не останусь!» Покинув столицу, Август отправился на морскую прогулку и посетил остров Капрею (Капри), где провел четыре дня. Морское путешествие не пошло ему на пользу, он заболел, и вскоре выяснилось, что болезнь эта последняя. С Капри больной Август переехал в Неаполь, а затем в городок Нолу, коему и суждено было стать его последним пристанищем.

В Ноле болезнь Августа обострилась настолько, что он ощутил близость конца и спешно отправил гонца в Иллирик к Тиберию. По другим сведениям, гонца этого отправила Ливия

{13}, не дожидаясь решения умирающего мужа и обеспокоенная тем, чтобы никто и ничто не помешали ее сыну обрести законную власть после смерти Августа.

Люди не могут не думать порой о смерти. С годами мысли о ней приходят все чаще. Великий Гай Юлий Цезарь желал себе смерти неожиданной. Такая и настигла его. Правда, легкой и безболезненной она не была из-за кинжалов убийц-заговорщиков. Август всегда молился богам о «доброй смерти» для себя и своих близких, имея в виду смерть быструю и без мучений. Таковая смерть ему и выпала. Правда, она не была неожиданной. Чувствуя ее приближение, он спросил у окружавших его друзей, насколько хорошо он сыграл комедию жизни. Затем произнес стихи, которыми актеры обычно завершали выступление:

Коль хорошо сыграли мы, похлопайте

И проводите добрым нас напутствием.

Скажем прямо, комедию жизни Август сыграл блистательно и аплодисменты римлян, безусловно, заслужил.

Скончался он на руках у Ливии. К ней же и были обращены его последние слова: «Ливия, помни, как мы жили вместе! Живи и прощай!»

Присутствовал ли Тиберий в Ноле в день смерти Августа, — не ясно. Светоний писал, что Августа Тиберий «застал уже без сил, но еще живого и целый день оставался с ним наедине»

{14}. Тацит полагал, что не вполне выяснено, застал ли срочно возвратившийся из Иллирии Тиберий Августа еще живым или уже бездыханным

{15}.

Собственно, не столь уж важно, застал ли Тиберий в живых Августа или узрел его уже хладеющий труп. Но в первые дни по смерти он с овдовевшей Ливией хлопотал о переходе высшей власти к нему, как единственному законному преемнику

Августа. Здесь Ливия действовала, пожалуй, даже решительнее сына. Именно она приняла меры к сокрытию до поры до времени от народа известия о смерти правящего императора. Вокруг дома Августа в Ноле и на дорогах к нему появилась стража, а тем временем в народе распускались слухи о добром самочувствии принцепса. Затем внезапно было объявлено, что Август скончался, а Тиберий Клавдий Нерон стал единственным правителем государства. В чем причина такой странной задержки сообщения о смерти Августа и о его преемнике? Ведь уход из жизни правителя империи был ожидаем, а права Тиберия никем не оспаривались. По сути, он уже и был объявленным преемником, выступив в роли соправителя. Даже без оглашения завещания Августа мало кто мог усомниться в естественности и законности перехода власти к Тиберию. В чем же дело? А дело было в молодом Агриппе Постуме, который хотя и был сослан дедом за «вырождение» и наисквернейшее поведение, родственных-то уз не утратил, а симпатии части римлян к нему вполне могли быть известны Ливии и ее сыну. Не случайно ведь ходили слухи о тайном свидании Августа с внуком и о намечавшемся прощении беспутного потомка. Вроде бы Августа в поездке на Планазию сопровождал Фабий Максим, он же, не в силах скрыть доверенную ему превеликую тайну, не удержался и рассказал обо всем жене своей Марции, и та уже проболталась Ливии. От матери, само собой, известие это стало ведомо Тиберию.

Скорее всего, слухи о перемене отношения Августа к внуку были пустой болтовней. Но то, что само существование кровного внука принцепса заставляет часть народа воспринимать именно его в качестве вполне законного воспреемника высшей власти, было для Ливии и Тиберия совершенно очевидно. Как действовать — на то был пример самого Августа. Ведь, овладев Египтом, он без колебаний велел убить Цезариона — сына, как считалось, египетской царицы и Гая Юлия Цезаря. Родной сын Цезаря мог со временем стать опасной фигурой в большой политической игре. Предполагая возможность такого нежелательного для себя развития событий, Август и пресек потомство божественного Юлия, появившееся на египетской почве, дабы самому навсегда остаться единственным потомком и наследником великого Цезаря. Ливия и Тиберий следовали этому примеру без колебаний.

«Первым деянием нового принципата было убийство Агриппы Постума, с которым, застигнутым врасплох и безоружным, не без тяжелой борьбы справился действовавший со всею решительностью центурион. Об этом деле Тиберий не сказал в сенате ни слова: он создал видимость, будто так распорядился его отец (Август), предписавший трибуну, приставленному для наблюдения за Агриппой, чтобы тот не замедлил предать его смерти, как только принцепс испустит последнее дыхание. Август, конечно, много и горестно жаловался на нравы этого юноши и добился, чтобы его изгнание было подтверждено сенатским постановлением; однако никогда он не ожесточался до такой степени, чтобы умертвить кого-либо из членов своей семьи (Цезарион, конечно, был ему родственником, но никак не членом семьи. —

К К.), и маловероятно, чтобы он пошел на убийство внука ради безопасности пасынка. Скорее всего, Тиберий и Ливия — он из страха, она из свойственной мачехам враждебности — поторопились убрать внушавшего подозрения и ненавистного юношу. Центуриону, доложившему согласно воинскому уставу об исполнении отданного ему приказания, Тиберий ответил, что ничего не приказывал и что отчет о содеянном надлежит представить сенату. Узнав об этом, Саллюстий Крисп, который был посвящен в эту тайну (он сам отослал трибуну письменное распоряжение), боясь оказаться виновным — ведь ему было равно опасно и открыть правду, и поддерживать ложь, — убедил Ливию, что не следует распространяться ни о дворцовых тайнах, ни о дружеских совещаниях, ни об услугах воинов и что Тиберий не должен умалять силу принципата, обо всем оповещая сенат: такова природа власти, что отчет может иметь смысл только тогда, когда он отдается лишь одному»

{16}.

Так изложил эти события Тацит. Почти так же писал и Светоний: «Кончину Августа он держал в тайне до тех пор, пока не был умерщвлен молодой Агриппа. Его убил приставленный к нему для охраны войсковой трибун, получив об этом письменный приказ. Неизвестно было, оставил ли этот приказ умирающий Август, чтобы после его смерти не было повода для смуты, или его от имени Августа продиктовала Ливия, с ведома или без ведома Тиберия. Сам Тиберий, когда трибун доложил ему, что приказ исполнен, заявил, что такого приказа он не давал и что тот должен держать ответ перед сенатом. Конечно, он просто хотел избежать на первое время общей ненависти, а вскоре дело было замято и забыто»

{17}.

Теперь, когда реальная власть практически была в его руках и единственный возможный легитимный соперник был устранен, Тиберий занялся законным оформлением того, что уже случилось. Для этого требовалось созвать сенат и огласить завещание Августа. Но все вокруг вели себя так, будто Тиберий уже является принцепсом. Первыми ринулись раболепствовать консулы, затем сенаторы, наконец, всадники. «Чем кто был знатнее, тем больше он лицемерил и подыскивал подобающее выражение лица, чтобы не могло показаться, что он или обрадован кончиною принцепса, или, напротив, опечален началом нового принципата: так они перемешивали слезы и радость, скорбные сетования и лесть»

{18}. Это искусное соединение скорби об ушедшем и радости по поводу грядущего правления знатными римлянами при воцарении Тиберия можно считать первым в европейской истории применением узаконенной затем в Средневековье чеканной формулы: «Король умер. Да здравствует король!» Четыре с половиной десятилетия правления Августа были для римской знати хорошей школой в обретении умения угождать правителю Империи. Потому едва ли необходимость определить границы положенной скорби и счастья обретения нового владыки была для знатных римлян делом затруднительным.

Тем не менее само утверждение сенатом Тиберия в должности принцепса было обставлено так, будто и в самом деле решало судьбу высшей власти в Риме. Тиберий созвал сенат не как преемник Августа, но лишь как человек, облеченный властью народного трибуна и потому имеющий право объявить о созыве заседания сената. На всякий случай, правда, он окружил себя многочисленной охраной, всюду его сопровождавшей. Возможно, и чрезмерная предосторожность, но память о судьбе божественного Юлия была достаточно остра. И на самом заседании сената Тиберий немедленно установил строгие рамки: обсуждается только то, что имеет отношение к последней воле Августа и обряду его похорон. Завещание Августа было доставлено в сенат весталками — жрицами богини Весты, храму которой вверялись на хранение важнейшие документы. Первые же слова оглашенного завещания прямо указывали на преемника умершего

императора: «Так как жестокая судьба лишила меня моих сыновей Гая и Луция, пусть моим наследником в размере двух третей будет Тиберий Цезарь». Одна треть отходила Ливии, которая по воле Августа удочерялась им и потому обретала новое значение для Юлии Августы и включалась в род Юлиев. В случае смерти Тиберия и Ливии следующими наследниками должны были стать внуки и правнуки Августа. Двухлетний Гай, сын Германика и Агриппины, кровный правнук Августа, таким образом, впервые упоминался как возможный его наследник. Речь в завещании, правда, формально шла об имуществе покойного принцепса, но все понимали: речь идет о передаче власти. Переход власти к Тиберию должен был утвердить сенат, и здесь наследник Августа решил разыграть целый спектакль, дабы создать у окружающих впечатление, будто действительно избирается принцепсом по воле народа, а не потому, что благодаря стараниям своей матери был своевременно усыновлен приемным отцом. Здесь, однако, он даже перестарался. Он заставил сенаторов так долго умолять себя принять власть, так упорно от нее отказывался, именуя власть «чудовищем», что некоторые из сенаторов, потеряв терпение, стали проявлять очевидное раздражение от этой явно малоталантливой комедии. Самые смелые решились даже на очевидную дерзость. Один из сенаторов воскликнул: «Пусть он правит, или пусть он уходит!», другой съязвил: «Если иные медлят делать то, что обещали, то он медлит обещать то, что уже делает». Последнее было, что называется, не в бровь, а в глаз.

Тиберий, разумеется, «уступил» и согласие принять верховную власть дал, но при этом продолжал ломать комедию до конца, стеная и горько жалуясь на тягостное рабство, которое он возлагает на себя, принимая власть. Более того, он прямо заявил, что согласился быть у власти лишь «до тех пор, пока вам не покажется, что пришло время дать отдых и моей старости»

{19}. Сенату как бы предоставлялось право отправить на покой одряхлевшего принцепса, заменив его более молодым и крепким. Разумеется, всерьез эти слова принимать было нельзя. Более того, «позднее обнаружилось, что он притворялся колеблющимся ради того, чтобы глубже проникнуть в мысли и намерения знати; ибо, наблюдая и превратно истолковывая слова и выражения лиц, он приберегал все это для обвинения»

{20}.

Думается, едва ли Тиберий, еще не овладев уверенно властью, уже помышлял о каре тех, кто не выражал восторга по поводу его наследования Августу. Другое дело, что, будучи человеком злопамятным, он вполне мог впоследствии кое-кому и припомнить былую нелояльность. А пока что на всех действиях преемника основателя принципата лежала печать неуверенности, временами переходившей в откровенную растерянность. Так, «на одну из бесчисленных униженных просьб, с которыми сенат простирался перед Тиберием, тот заявил, что, считая себя непригодным к единодержавию, он тем не менее не откажется от руководства любой частью государственных дел, какую бы ему ни поручили»

{21}. Но, когда сенатор Азиний Галл в ответ на эти туманные слова Тиберия напрямую, что называется в лоб, спросил: «Прошу тебя, Цезарь, указать, какую именно часть государственных дел ты предпочел бы получить в свое ведение?»

{22} — то Тиберий откровенно растерялся и, не сразу придя в себя, осторожно ответил, что «его скромности не пристало выбирать или отклонять что-либо из того, от чего в целом ему было бы предпочтительнее отказаться»

{23}. Сенатор, задавший этот вопрос, по выражению лица Тиберия догадался о его растерянности и досаде и тут же успокоил его, сказав, что всего лишь ждал подтверждения, что государство по-прежнему едино и должно управляться только по воле одного человека, а человек этот, разумеется, сам Тиберий. Растерянности и раздражения Тиберия он, однако, не успокоил.

Нельзя ведь забывать о том, что впервые в римской истории власть от одного единовластного правителя передавалась другому. Традиция только зарождалась, и могло возникнуть немало проблем и даже препятствий. Многим в верхах римского общества было ведомо мнение знаменитых людей времени правления Августа о возможности восстановления, казалось бы, забытой и навсегда ушедшей в прошлое республики. Ведь когда-то о необходимости отказа от единовластия и преимуществах республиканского правления, если верить Диону Кассию, говорил Октавиану, только что восторжествовавшему над Марком Антонием в гражданской войне, его главный в то время полководец, собственно, и добывший ему победу над грозным соратником Юлия Цезаря Марк Випсаний Агриппа:

«Не удивляйся, Цезарь, что я буду советовать тебе отказаться от единовластия, хотя лично я извлек из него множество благ, пока ты им владел.

Я считаю, что надо заранее подумать не о моем личном благе, о котором я вообще не забочусь, а о твоем и общем благе. Рассмотрим спокойно все, что связано с единовластием, и пойдем тем путем, какой укажет нам разум. Ведь никто не скажет, что нам надо любым способом захватить власть даже в том случае, если она не выгодна. Если же мы поступим иначе, то есть будем держаться за власть во что бы то ни стало, то будет казаться, что мы или не смогли вынести счастливой судьбы и рехнулись от успехов, или что мы, давно пользуясь властью, прикрываемся именем народа и сената не для того, чтобы избавить их от злоумышленников, а чтобы обратить их в своих рабов.

И то и другое достойно порицания.

Кто не вознегодовал бы, видя, что мы говорим одно, а думаем другое?!

Разве не стали бы нас ненавидеть еще больше, если бы мы сразу обнаружили свое истинное намерение и прямо устремились бы к единовластию?

Раз это так, то нас будут обвинять ничуть не менее, даже если вначале у нас и мыслей подобных не было, а только потом мы стали стремиться к власти. Быть рабом обстоятельств, не уметь владеть собой, не уметь использовать на благо дары счастья — все это гораздо хуже, чем причинить кому-либо несправедливость по причине несчастия. Ведь одни люди часто под влиянием обстоятельств бывают вынуждены совершать несправедливости ради своей выгоды, но вопреки своей воле, а другие люди, не владеющие собой, жаждут совершить зло, и в результате оказывается, что они поступают вопреки своей выгоде.

Если мы не обладаем трезвым рассудком, если мы не можем обуздать себя в счастье, выпавшем на нашу долю, то кто поверит, что мы будем хорошо управлять другими или сумеем достойно перенести несчастья?

Так как мы не принадлежим ни к тому, ни к другому сорту людей и так как мы не хотим ничего совершать безрассудно, а хотим делать только то, что сочтем наилучшим в результате обдумывания, поэтому давайте примем определенное решение по этому вопросу.

Я буду говорить откровенно. Ведь сам я не могу говорить иначе и знаю, что тебе не будет приятно слушать ложь и лесть.

Равноправие хорошо звучит на словах и является в высшей степени справедливым на деле. Разве не справедливо, чтобы решительно все было общим у тех людей, которые имеют общую натуру, общее происхождение, выросли в одних и тех же нравах, воспитаны в одних и тех же законах и отдали на благо родине все силы души и тела?! Быть почитаемым ни за что иное, кроме как за превосходные личные качества — разве это не самое лучшее?!

Если люди управляются таким образом, то они, считая, что и блага и беды для всех одинаковы, не желают, чтобы с кем-либо из граждан приключилось несчастье, и сообща молятся о том, чтобы всем им выпало на долю самое лучшее. Если человек обладает каким-либо выдающимся качеством, то он легко проявляет его, активно развивает и с очень большой радостью демонстрирует перед всеми. А если он замечает хорошее качество в другом, то он охотно его поощряет, усердно поддерживает и в высшей степени высоко чтит. Но если кто-нибудь поступает плохо, то всякий его ненавидит, а если случится несчастье, то всякий сочувствует, считая, что проистекающие от этого урон и бесславие являются общим для всего государства.

Так обстоит дело при республиканском строе.

При единовластии все обстоит иначе. Сущность заключается в том, что никто не хочет ни видеть, ни иметь никаких достойных качеств (ибо имеющий высшую власть является врагом для всех остальных). Большинство людей думают только о себе, и все ненавидят друг друга, считая, что в благоденствии одного заключается ущерб для другого и в несчастье одного — выгода для другого.

Поскольку все это обстоит так, то я не вижу, что могло бы склонить тебя к жажде единовластия. Кроме того, ведь такой государственный строй для народов тягостен, а для тебя самого он был бы еще более неприятен. Или ты не видишь, что наш город и государственные дела еще и теперь находятся в состоянии хаоса? Трудно сокрушить нашу народную массу, столь много лет прожившую при свободе, трудно снова обратить в рабство наших союзников, наших данников, одни из которых издавна жили при демократическом строе, а других освободили мы. Трудно это сделать, в то время как мы со всех сторон окружены врагами»

{24}.

Эта пламенная речь в защиту свободы и республиканского правления, дошедшая до нас благодаря Диону Кассию, позволяет увидеть в Марке Випсании Агриппе не только великого полководца, одержавшего множество славных побед на суше и на море, но и мудрого политика, глубоко чувствующего все тонкости той или иной формы правления. В свое время, командуя флотом, действовавшим против утвердившегося на Сицилии младшего сына Помпея Великого Секста Помпея, врага Октавиана, Агриппа изобрел важное усовершенствование в военно-морском деле: он ввел так называемый гарпакс — обитое железом бревно, снабженное с обоих концов кольцами. К одному концу крепился железный крюк, к другому же канаты. С помощью катапульты гарпакс забрасывали на вражеский корабль, крюк цеплял его, а канатами вражеский корабль подтягивался к римскому, и римские воины получали возможность перейти на корабль противника для рукопашного боя.

Наверное, речь Агриппы по его замыслу должна была стать своего рода словесным гарпаксом и, что называется, зацепить Октавиана за душу Однако хладнокровный и расчетливый наследник божественного Юлия не пошел на поводу у внешне убедительных, но, увы, оторванных от жестких реалий тогдашней римской жизни высоконравственных советов испытанного воина. Но поскольку свою единовластную монархию Октавиан умело нарядил в республиканские одежды, то доблестный Агриппа не стал сопротивляться нововведениям, более того, он охотно помогал ему в его единовластном правлении. Наличие собственного мнения не помешало Агриппе помогать Октавиану во всем так, будто он сам был инициатором этих дел

{25}.

Речи Агриппы Октавиан предпочел речь Мецената, с которой тот обратился к правителю Римской державы и которую сохранил для потомков тот же Дион Кассий. Этот интеллектуал, знаменитейший покровитель искусств, чье имя стало в истории человечества нарицательным, изложил Октавиану преимущества единовластия, основывая свои доводы не на идеальных конструкциях, но на суровых истинах действительной жизни: если люди разумны, свобода говорить и делать что угодно ведет к всеобщему благу, если не разумны — к гибели; свобода — преимущество лучших, пусть каждый исполняет свой долг, в этом и есть свобода; чернь же надо держать в руках, ибо свобода черни — рабство лучших.

Реальность последних десятилетий республики лила воду на мельницу Мецената, а не Агриппы… Август не мог этого не видеть. Но ведь оставались и те, кто думал иначе…

Агриппы давно уже не было в живых, но Тиберий вправе был предполагать, что в Риме, и прежде всего в среде сенаторов, ностальгия по республиканским временам не умерла. Более того, перед ним был пример совсем недавний. Его младший брат Децим Клавдий Нерон, именовавшийся также Нерон Клавдий Друз и вошедший в историю под именем Друза Старшего, был убежденным республиканцем. Это тот самый Друз, с которым Тиберий совершал поход в глубь Германии, когда римляне впервые достигли берегов Альбиса. Тот самый Друз, который «был первым римским полководцем, который совершил плавание по Северному океану и прорыл за Рейном каналы для кораблей»

{26}. Друз нелепо погиб после неудачного падения с лошади, сломав бедро. Тело его отправили в Рим, где оно было погребено на Марсовом поле, и сам Тиберий в глубокой скорби шел за колесницей с телом любимого брата и боевого товарища. Не мог не знать Тиберий политических пристрастий Друза, которые, кстати, вообще в Риме получили столь широкую известность, что «считалось, что если бы он завладел властью, то восстановил бы народоправство»

{27}. Примерно о том же свидетельствовал и Светоний: «Говорят, он равно любил и воинскую славу, и гражданскую свободу: не раз в победах над врагом он добывал знатнейшую добычу, с великой опасностью гоняясь за германскими вождями сквозь гущу боя, и всегда открыто говорил о своем намерении при первой возможности восстановить прежний государственный строй»

{28}.

Более того, уверяли, что Друз написал Тиберию письмо, в котором прямо предлагал добиться от Августа восстановления республики, что, кстати, очень Тиберию не понравилось и он даже выдал это письмо Августу

{29}. Для Друза, правда, это последствий не имело.

С вероятностью сохранения подобных настроений в верхах римского общества и даже в собственной семье Тиберий не мог не считаться. Отсюда, по всей видимости, и столь не свойственные ему нерешительность и растерянность в момент обретения высшей власти в Империи. Великий полководец — а Тиберий, несомненно, был таковым, о чем свидетельствуют его многочисленные победы, и порой над целыми полчищами врагов, — не может по определению быть человеком нерешительным, способным растеряться в ответственнейший момент. Значит, сама ситуация, в какой он оказался, была слишком непростой, и главное — непривычной. В истории, кстати, не раз бывали случаи, когда прославленный военачальник, не дрогнувший в решающий момент самых жестоких битв, как мальчишка терялся в делах политики гражданской и в среде этой чувствовал себя крайне неуютно и порой выглядел просто жалко. Такое, кстати, случалось и с Наполеоном. Потому не стоит упрекать Тиберия за его не слишком уверенное поведение в первые дни после смерти Августа. Важен результат: Тиберий получил верховную власть. Теперь вопрос был в другом: как он сумеет наследием Августа распорядиться. Будет ли он столь же успешным принцепсом, сколь был победоносным полководцем? Сферы деятельности эти сильно разнятся, и потому ответ на этот вопрос могло дать только время.

Обретение власти Тиберием прошло достаточно спокойно, без серьезных попыток оспорить ее в столице Империи. Однако вскоре в Рим приходят известия о грозных мятежах в провинциях, и главное, о мятеже в легионах, пожелавших увидеть во главе Римской державы совсем иного человека… Невольным свидетелем этих грозных событий стал и наш герой — двухлетний малыш Гай Юлий Цезарь, уже получивший в военном лагере прозвище Калигула.

Опасность новому принцепсу действительно грозила с разных сторон. И опасность эта была немалой. Не случайно Тиберий не раз говаривал: «Я держу волка за уши»

{30}. И действительно, ему было чего опасаться. Раб убитого Агриппы Постума Клемент, винивший, возможно и не без оснований, Тиберия в гибели своего хозяина, собрал немалый отряд, желая отомстить за него. Один из жрецов-понтификов, представитель знатного рода Скрибониев, Луций Скрибоний Либон, недовольный переходом власти в руки Тиберия, тайно готовил переворот. Правда, кого именно он хотел видеть во главе Римской державы — неясно.

С этими опасностями Тиберию удалось справиться без особого труда. Клемента захватили в плен хитростью, заговор Либона довольно быстро разоблачили, и только по причине высокой знатности его рода и родственной связи с Августом — первая жена Октавиана была из рода Скрибониев — Тиберий проявил великодушие. Кроме того, он не хотел начинать правление слишком сурово, и потому Либон был привлечен к ответу перед сенатом только год спустя. Любопытно, что, оставив Либона на свободе, Тиберий все же принимал необходимые меры предосторожности, дабы тот не вздумал снискать себе лавры Брута: когда в присутствии Тиберия Либон в числе прочих жрецов-понтификов приносил положенные жертвы богам, то принцепс велел выдать ему для совершения обряда не традиционный жреческий нож, а нож свинцовый, каковым зарезать человека сложно. А когда Либон однажды напросился к Тиберию на тайный разговор, тот согласился разговаривать с ним только в присутствии своего сына Друза Младшего. Более того, прогуливаясь с Либоном, Тиберий, опираясь на его правую руку, постоянно ее сжимал, полагая, что лишает недруга возможности нанести удар. По счастью, Либон не был левшой…

Много более грозными были, разумеется, мятежи легионов. Здесь надо вспомнить положение римской армии во времена Августа. В первые годы после окончания гражданской войны Август был очень щедр к воинам. Богатейшая добыча, захваченная в Египте после победы над Антонием и Клеопатрой, позволила вознаградить легионеров победоносной армии. Однако вскоре начались новые войны, а они стоили больших денег. И выплаты жалованья легионерам стали задерживать. Даже успешные завоевания новых земель стоят немалых затрат и потерь.

Солдат стали и задерживать на службе сверх установленного двадцатилетнего срока. Желанная отставка и получение обещанного после окончания службы земельного надела отодвигались на неопределенное время, порой на долгие годы. Растущее недовольство легионеров военачальники пытались усмирить усилением и без того суровой в римской армии дисциплины. Участились телесные наказания. В одном из легионов, стоявших в Паннонии, центуриона Луцилия «солдатское острословие отметило прозвищем «Давай другую», ибо, сломав лозу о спину избиваемого им воина, он зычным голосом требовал, чтобы ему дали другую, и еще раз другую»

{31}.

Таким образом, поводов для недовольства в армии было предостаточно и мятежные настроения постепенно усиливались. Непосредственным же толчком к мятежу стала перемена власти в Риме. Событие в римской жизни новое, непривычное и потому могущее вызвать самую неожиданную реакцию. Особенно там, где было множество недовольных. В армии недовольных было множество, и потому именно там «смена принцепса открывала путь к своеволию, беспорядкам и порождала надежду на добычу в междоусобной войне»

{32}.

Первый мятеж вспыхнул в паннонских легионах, в летнем лагере, где размещались три легиона под командованием Юния Блеза. Блез почему-то решил, что наилучший траур по Августу — освобождение легионеров от тягот повседневной службы. Освобождение от обычных обязанностей, внезапная и непривычная праздность повлияли на войско наихудшим образом. Недовольство своим положением не только не ослабело, но не сдерживаемое суровой воинской дисциплиной выплеснулось наружу.

Когда массой людей, тем более людей вооруженных, овладевают мятежные настроения, непременно объявится и предводитель. Так случилось и в паннонском летнем лагере трех легионов — лидером стал легионер Перценний. Некогда он был предводителем театральных клакеров, а потому, быстрый на язык, умел распалять людей. А уж если это люди, имеющие самые серьезные основания для недовольства, то ему, что называется, и карты в руки. Надо сказать, что Перценний совершенно справедливо делал упор на сложившиеся обстоятельства: когда же еще требовать облегчения службы, если не «безотлагательно, добиваясь своего просьбами или оружием от нового и еще не вставшего на ноги принцепса»?

{33}

Мятежники под предводительством Перценния довольно быстро составили краткий и четкий перечень своих требований, которые нельзя не признать справедливыми и, что особенно важно, достаточно умеренными и в основном выполнимыми. Главным было требование ограничить срок службы шестнадцатью годами и после окончания обязательной шестнадцатилетней службы не оставлять солдат на положении вексиллариев — воинов, призываемых в строй только в случае военных действий. Отслужившим же воинам выплачивать достойное вознаграждение наличными деньгами, поскольку земельные участки солдат-ветеранов уже мало привлекали. Тем, кто продолжал нести службу, жалованье должно быть установлено в 16 ассов (один денарий) в день. При этом мятежники справедливо указывали на то, что воины преторианских когорт получают два денария в день и их служба действительно ограничивается шестнадцатью годами. А разве можно сравнивать службу преторианцев, в мирной Италии охраняющих Рим и особу принцепса, со службой легионеров в пограничных армиях, где они, «пребывая среди диких племен, видят врагов тут же, за порогами палаток»?

{34}

Растерявшийся Юний Блез пытался урезонить мятежников, но его упреки мало действовали на разгоряченных солдат. Тогда он согласился отправить уполномоченным от недовольных своего сына, который должен был добиться главного: ограничения срока службы шестнадцатью годами. После этого наступило некоторое затишье, но дерзость мятежных воинов только возросла, поскольку они убедились, «что, отправив сына легата ходатаем за общее дело, они угрозами и насилием добились того, чего не добились бы смиренными просьбами»

{35}.

Тем временем ослабление дисциплины в легионах обернулось грабежами окрестностей, и Блез попытался восстановить порядок, прибегнув к суровым наказаниям, прежде всего тех, кто был захвачен с добычей. В ход пошли наказания плетьми, заключение в темницу. Но запоздалая суровость только подогрела ярость мятежников, среди которых помимо Перценния выдвинулся еще один дерзкий предводитель, некто Вибулен, также рядовой легионер. Он перед возбужденной толпой обвинил Блеза в убийстве своего брата, которого у него отродясь не было. Свою скорбь по безвременно погибшему от злодейских рук рабов Блеза никогда не существовавшему брату Вибулен изображал так убедительно, что мятеж стремительно принимал крайние формы. И пусть вскоре выяснилось, что легат совершенно не виноват в том, в чем Вибулен его обвинил (это, правда, спасло Блезу жизнь), мятежники разграбили имущество бежавших в страхе трибунов и центурионов, а печально знаменитый центурион Луцилий по-прозвищу «Подай другую!» был убит. Дело едва не дошло до прямого сражения между легионами: 8-й и 15-й легионы готовы были поднять друг на друга оружие, но решительность воинов 9-го легиона предотвратила братоубийственное столкновение.

Тиберий, узнав о случившемся в паннонских легионах, немедленно направил в мятежный лагерь своего юного сына Друза Младшего, дав ему в помощь несколько высших сановников государства, среди которых был и командующий гвардией принцепса префект преторианских когорт Элий Сеян, человек, пользовавшийся величайшим доверием Тиберия.

Встречен сын принцепса мятежными легионами был настороженно и непочтительно. Легионеры не приветствовали Друза должным образом, выглядели крайне неряшливо и не очень-то скрывали своевольные настроения. Ошибку допустил и сам Друз, за что скорее ответственны его многоопытные советники. Оглашая послание Тиберия, Друз зачитал слова императора о том, что он посылает к легионам сына, дабы тот безотлагательно удовлетворил их во всем, в чем можно немедленно пойти им навстречу. Решение же всего прочего надлежало оставить сенату, ибо его нельзя лишать права карать или миловать. Требования мятежных легионов были немедленно изложены. Они остались прежними: срок службы — шестнадцать лет, отслужившим — денежное вознаграждение ветеранов не переводить в вексилларии, жалованье легионеров один денарий в день. Друз немедленно возразил, что эти вопросы может решить только сенат и сам Тиберий. Слова эти немедленно вызвали совершенно справедливое негодование: ведь сам Цезарь в письме сказал, что сыну дозволено безотлагательно решить то, в чем можно пойти недовольным навстречу. И понятное дело, свои требования они как раз к таковым и относили, полагая, что потом сенат сам решит, кого сурово наказать, а кого и помиловать. Зачем, собственно, Друз прибыл, если лишен полномочий повысить жалованье и улучшить жизнь воинов? Получается, что плети и казни применять можно, а вот облегчить действительно немалые тяготы службы нельзя. Немедленно вспомнили, что не так давно сам Тиберий, отклоняя пожелания воинов об улучшении своего положения, прикрывался именем Августа. Что же нового теперь? Молодой Друз прикрывается именем ставшего принцепсом Тиберия! Если и появилось что новое, то это отсылки императора к сенату. Без воли сената, видите ли, он не может сделать хоть что-то доброе для воинов! Прозвучали язвительные слова с предложением запрашивать отныне сенат всякий раз, когда надо дать сражение или совершить казнь.

Обстановка накалилась до предела. Кровавую развязку предотвратили ночь и… исключительно своевременное лунное затмение.

Римляне всегда были суеверны. И вот теперь, видя, как луна стала меркнуть, воины заволновались. Начавшееся затмение, естественно, было истолковано как знамение. Воины решили, что если луна вновь обретет свое сияние, то значит богиня Луны Диана, дочь Латоны, покровительствует им в их начинаниях и все благополучно разрешится в их пользу. Когда же луна померкла, то воины предались скорби, решив, что боги порицают их, поскольку богиня отвратила от них свой лик. «Ведь единожды потрясенные души легко склоняются к суевериям»

{36}.

Смятение духа и растерянность легионеров не остались незамеченными. Друз немедленно решил воспользоваться этим выгодным для себя обстоятельством. Центурионам, сохранившим уважение солдат, было велено провести среди них, что называется, разъяснительную работу. Аргументация была выбрана доходчивая и убедительная: «До каких пор мы будем держать в осаде сына нашего императора? Где конец раздорам? Или мы присягнем Перценнию и Вибулену? Перценний и Вибулен будут выплачивать воинам жалованье, а отслужившим срок раздавать землю? Или вместо Неронов и Друзов возьмут на себя управление римским народом? Не лучше ль нам, примкнувшим последними к мятежу, первыми заявить о своем раскаянии? Не скоро можно добиться того, чего добиваются сообща, но тем, кто действительно сам за себя, благоволение приобретается сразу, как только ты его заслужил»

{37}.

Действительно, представить себе такую кошмарную картину, как вручение высшей власти в Риме Перценнию и Вибулену, было просто невозможно. И опять-таки надеяться на повышение жалованья и удовлетворение своих требований можно только в том случае, если будет на то воля Тиберия. На прямой же мятеж против пусть и новой, но законной высшей власти мало кто мог решиться. Да и под чьим предводительством? Тех же Перценния и Вибулена? Ловкие демагоги могли подбить солдат на мятежные действия, могли натравить часть солдат на легата, командующего легионами, но всерьез поднять войско против императора… это уже чересчур.

Отдадим должное молодому Друзу: он в нужный момент сумел проявить необходимую решительность. Сын императора вызвал к себе Перценния и Вибулена и, когда они явились, не подозревая, очевидно, об опасности, велел немедленно их казнить. По одной версии, трупы казненных мятежных предводителей зарыли в палатке Друза, что маловероятно, по другой — выбросили за вал лагеря в назидание всем остальным, что больше похоже на правду.

С прочими недовольными справились без особого труда, и вскоре мятеж был подавлен. Успокоенные легионы получили большие обещания, обернувшиеся малыми уступками, а вскоре по приказу командующего оставили оскверненный мятежом лагерь, перейдя в зимние лагеря — у каждого легиона он был свой.

Так прекратился мятеж трех паннонских легионов. Здесь власти Тиберия не было явной угрозы. Требования мятежников не выходили за обычные рамки, предводители были люди ничтожные, не способные бросить прямой вызов власти, да и не помышлявшие об этом. Но вот другой мятеж, в иных легионах империи, оказался куда более опасным для власти Тиберия. И потому, что легионов этих было поболее, нежели в Паннонии, и потому, что мятежники решительно выдвинули своего претендента на высшую власть в империи. Вот тогда-то двухлетний Гай Цезарь Калигула и оказался в гуще событий, которые могли изменить и его жизнь, и судьбу его родителей, и положение дел во всей Римской империи.

Почти в те же самые дни, что и в Паннонии, мятеж вспыхнул в легионах, стоявших на берегах Рейна, — на самой опасной в те времена границе римских владений с непокорными и воинственными германскими племенами. Потому и стояли здесь две римские армии, в каждой было по четыре легиона. В прирейнской области, именуемой Верхняя Германия, стояли 2, 13, 14 и 16-й легионы под командованием легата Гая Силия, на Нижнем Рейне, в Германии Нижней, — 1, 5, 20 и 21-й легионы, подчиненные Авлу Цецине. Оба легата подчинялись Германику — сыну покойного Друза Старшего, племяннику Тиберия и отцу маленького Гая Цезаря. Германик, управлявший обширными землями Галлии и Бельгики, некогда завоеванными для Рима великим Гаем Юлием Цезарем, узнал о смерти Августа, будучи занят сбором налогов в Галлии. Присягать или не присягать Тиберию — для Германика такого вопроса не существовало. Он не задумываясь присягнул новому принцепсу. Как-ни-как он был не только его родным племянником, но и уже десять лет являлся приемным сыном (Тиберий усыновил его по воле Августа). Хотя Германик знал, что его дядя и приемный отец Тиберий, а также бабка Ливия, мать Тиберия и Друза Старшего, не очень-то жалуют его. Скрытая неприязнь нового принцепса и Ливии Августы конечно же тревожила Германика, тем более что в новых условиях она могла иметь самые далеко идущие последствия. Тем не менее Германик повел себя образцово по отношению к новой власти. Он сам присягнул Тиберию и привел ему на верность многочисленные племена секванов, обитавших по обоим берегам многоводной реки Секваны (современная Сена), и соседствовавшие с ними племена белгов.

Однако плавный ход присяги новому правителю Империи в Галлии был нарушен внезапным мятежом легионов, стоявших на берегах Рейна. Начало мятежа напоминало события, происходившие в Паннонии: то же недовольство своим положением и возмущение жестокостью центурионов. Здесь, правда, мятеж с самого начала принял кровавый характер: «Внезапно бунтовщики, обнажив мечи, бросаются на центурионов: они издавна ненавистны воинам, и на них прежде всего обрушивается их ярость. Поверженных наземь восставшие избивают плетьми, по шестидесяти на каждого, чтобы сравняться числом с центурионами в легионе (в римском легионе того времени насчитывалось шестьдесят центурий. —

И. К.); затем, подхватив изувеченных, а частью и бездыханных, они кидают их перед валом или в реку Рейн»

{38}.

Один из центурионов попытался найти спасение у легата нижнегерманских легионов Авла Цецины, но мятежники добились его выдачи и предали несчастного смерти. Молодой, отважный и воинственный центурион по имени Кассий Херея спасся исключительно благодаря своей решительности и умелому владению оружием: он мечом проложил себе дорогу сквозь толпу мятежников. Это имя не в последний раз появляется на страницах нашей книги: Кассию Херее суждено будет сыграть роковую роль в судьбе Гая Цезаря Калигулы…

Мятеж на берегах Рейна был много более грозным, нежели в Паннонии: «Для способных глубже проникнуть в солдатскую душу важнейшим признаком размаха и неукротимости мятежа было то, что не каждый сам по себе и не по наущению немногих, а все вместе они и распалялись, и вместе хранили молчание, с таким единодушием, с такой твердостью, что казалось, будто ими руководит единая воля»

{39}.

Самым же главным в этом мятеже было то, что воины четко осознали значение армии в исторических судьбах Рима: «здесь мятеж располагал множеством уст и голосов, постоянно твердивших, что в их руках судьба Рима, что государство расширяет свои пределы благодаря их победам и что их именем нарекаются полководцы»

{40}. Армия впервые ощутила себя главной силой Римской державы и потому возжелала сама определить, кому править в Риме. Мятежные рейнские легионы не стали бороться за сокращение срока службы и за жалкую прибавку к жалованью, они выдвинули своего кандидата в правители Империи — любимого полководца Германика.

Легионам не впервой было решать исторические судьбы Рима. То, что полководец, располагающий верным ему войском, может овладеть единоличной властью в Риме, в свое время доказал еще славный Луций Корнелий Сулла. После Суллы римляне в душе уже были готовы к повторению его деяний тем или иным удачливым полководцем. Вот почему, в 62 году до н. э., когда Гней Помпей Великий, вернувшись в Италию после грандиозного победоносного похода на Восток, подарившего Риму новые обширные и богатые владения, не говоря уже о несметной добыче, согласно закону послушно распустил свои легионы, очень многие в столице изумились столь примерному поведению, предполагая, очевидно, что доблестный полководец имел все основания и, главное, возможность вознаградить себя обретением единовластия. Гай Юлий Цезарь в отличие от Помпея не страдал чрезмерным почтением ни к законам, ни к самому республиканскому строю. Потому-то после недолгих колебаний он, произнеся бессмертное «Жребий брошен!»

(«Аlеа jacta est!»), двинул войска через реку Рубикон на Рим, заодно сделав эту ничем не примечательную речушку одной из самых прославленных рек в мировой истории.

Военный успех позволил и Октавиану обрести единоличную власть в Риме, так что армия вправе была полагать себя той самой единственной силой, которая подарила римлянам и единоличное правление, и самого правителя. Но то, что случилось после смерти Августа на берегах Рейна, было совершенно новым явлением, ибо если ранее участие легионов в борьбе за высшую власть в Риме зависело от воли тех, кто эти легионы возглавлял, то теперь армия сама решила сказать свое веское слово, решая судьбу наследия Августа. Поразительно: законопослушнейшему Германику предлагалось стать мятежным претендентом на власть принцепса, каковая уже вполне законным образом перешла к родному дядюшке его Тиберию.

Окажись на месте Германика более тщеславный или просто менее верный своему долгу человек, то Риму вновь пришлось бы испытать все ужасы гражданской войны и вообще неизвестно, кто в этом случае в конце концов утвердился бы на Палатине. «Но чем доступнее была для Германика возможность захвата верховной власти, тем ревностнее он действовал в пользу Тиберия»

{41}.

Искренность и безусловная честность Германика не могут быть подвергнуты сомнению. Он знал о своей популярности в войске, и легко представить себе, как, услышав хотя бы намек на согласие, его провозгласили бы верховным правителем Рима не только мятежные легионы Нижней Германии, но и пока еще колеблющиеся верхнегерманские легионы, которые едва ли удержал бы в повиновении Гай Силий. А ведь восьми легионам закаленных, испытанных в боях воинов Тиберию в тот момент, пусть он и сам блистательный полководец, в Италии противопоставить было нечего, кроме нескольких когорт преторианцев. Призвать в Италию легионы с других рубежей Империи принцепс мог попросту не успеть. А поскольку сам Германик полководческим даром отнюдь не был обделен, то предугадать результат его возможного похода на Рим несложно… Тем большее уважение вызывает решимость полководца усмирить мятежников и обеспечить мирный переход власти к Тиберию, не допустив гражданской войны.

Узнав о мятеже, Германик немедленно отправился к легионам. Мятежные воины встретили его внешне покорно, но стоило полководцу оказаться внутри лагеря, как его засыпали жалобами. Германик начал разговор с воинами с требования, чтобы они не стояли постыдным для римских легионеров скопищем, а стали по своим подразделениям — манипулам, а также выставили перед строем знамена, дабы обозначить когорты. Опытный военачальник, несмотря на свои еще достаточно молодые годы, Германик правильно рассчитал, что начало восстановления строя уже является началом восстановления воинской дисциплины, что не может не способствовать и восстановлению общего порядка. Солдаты нехотя, но повиновались — уже хороший знак. Речь свою Германик начал с прославления покойного императора, затем и Тиберия, императора здравствующего, сделав упор на славные победы и триумфы великого полководца, справедливо напомнив воинам, что одержаны эти победы были Тиберием в Германии как раз вместе с этими самыми легионами. Затем в доказательство своей правоты и неразумности действий мятежных легионеров он поведал воинам о единодушном принятии Италией Тиберия как верховного правителя, подчеркнул верность законному принцепсу Галлии, основные области которой он сам только что привел к присяге на верность новому императору. Однако эти патетические слова, пусть и соответствующие истине, были встречены со стороны легионеров молчанием, что было явно дурным предзнаменованием. И вот, когда Германик стал укорять мятежников, спрашивая, как могли они забыть свой воинский долг, поднялся ропот, а едва Германик опрометчиво поинтересовался, где их трибуны и центурионы — неужто он не знал, что несчастные давно пребывают на дне Рейна? — возмущение достигло апогея.

Безусловно, Германик допустил серьезную ошибку. Патетический тон, взятый им, мог быть воспринят воинами, доведенными тяготами службы и разного рода несправедливостями до исступления, только самым скверным образом. Германик восхвалял покойного Августа… а при ком, спрашивается, все эти несправедливости стали обыкновенным делом в армии? Да, Тиберий во главе именно этих легионов заслужил на полях Германий свой триумф, но почему он не сделал ничего, чтобы улучшить положение тех, кому он во многом обязан своими победами? Потому-то в ответ на речь Германика «воины обнажают тела, укоризненно показывая ему рубцы от ран, следы плетей; потом они наперебой начинают жаловаться на взятки, которыми им приходится покупать увольнение в отпуск, на скудость жалованья, на изнурительность работ, упоминают вал и рвы, заготовку сена, строительного леса и дров, все то, что вызывается действительной необходимостью или изыскивается для того, чтобы не допускать в лагере праздности. Громче всего шумели в рядах ветеранов, кричавших, что они служат по тридцать лет и больше, и моливших облегчить их, изнемогающих от усталости, и не дать им умереть среди тех же лишений, но, обеспечив средствами к существованию, отпустить на покой после столь трудной службы»

{42}.

Если бы воины ограничились только перечислением своих бед, Германик мог бы ограничиться искренним сочувствием и обещанием по возможности исправить положение, обратившись к новому принцепсу. Но вслед за перечнем обид и несправедливостей прозвучали пожелание Германику верховной власти в Риме и готовность всемерно поддержать его в этом великом начинании.