До и после динозавров [Андрей Юрьевич Журавлёв] (fb2) читать онлайн

[Настройки текста] [Cбросить фильтры]

[Оглавление]

Андрей Журавлёв До и после динозавров

Пролог

Дорогой читатель, прежде чем ты с треском захлопнешь эту книгу, не прочитав и строчки, и запустишь ее в ни в чем не повинное животное, робко выползающее на шести тонких членистых ножках из-под мусорного ведра, и заляжешь на диван перед телевизором, прокручивающим очередную нескончаемую трагедию жизни одной очень небедной, но латиноамериканской семьи, в перерывах между рекламой туалетной бумаги с изображением кандидатов в президенты, просто туалетной бумаги и просто президентов, подумай… почему тараканы существуют на Земле намного дольше, чем ты? Почему сейчас нет динозавров? Почему финансовая пирамида рано или поздно (скорее рано, чем поздно) все равно рухнет? Почему нужны не только потребители, но и производители? Представь себе, что все, что только может случиться на этой планете, уже неоднократно на ней случалось. Может, только и надо, что понять, когда это случалось, и почему.Введение

Немного о трилобитоведах

Высоко в горах я узрел ракушки… Должны быть в море ракушки: Высоко вознеслись теперь низины, И мягкое обратилось твердым камнем.Приземистый трилобит медленными шажками передвигался по мягкому илистому дну ордовикского моря, куда проникал лишь тусклый свет. Он сворачивался с приближением опасности, снова распрямлялся и продолжал поиск спрятавшихся в иле червей… В этой на первый взгляд простенькой фразе выразились годы исследований, проведенные в экспедициях (поле), лабораториях и за письменным столом. Однако нужно ли было тратить столько сил и средств, чтобы узнать, что по илистому дну какого-то моря ползали какие-то трилобиты? Прочтите книгу до конца и решите сами.Чжу Си. XII век

Особенности полевого сезона

Пятиминутная прогулка от дверцы комфортабельного джипа, который полчаса катил по ровному, без малейшей выбоины шоссе от ближайшей гостиницы с туалетом, ванной и спутниковой антенной в каждом номере, — вот и весь полевой сезон где-нибудь в Америке, Австралии или Европе. Вожделенным объектом изысканий, как правило, оказывается выход горных пород размером 2 х 2 метра в выемке того же шоссе. То ли дело у нас. При научно-изыскательных работах выбор кажется обширным, но наделе сводится к горным хребтам и отдаленным районам Сибири. Ветер дальних странствий навеян отнюдь не таежной или горной романтикой, а расчетом. Нужен результат, и добиться его можно, лишь имея перед собой обширные выходы горных пород (разрезы). Их-то и приходится искать в горах и по берегам сибирских рек. Сначала на складе скрупулезно отбирается полевое оборудование. Чайник должен отличаться от дуршлага. Раскладушка не должна захлопываться словно капкан сразу после попадания в нее любого предмета. Надувная лодка призвана дотянуть хотя бы до противоположного берега. И так далее. Переброска даже в случае летной погоды занимает сравнительно немного времени. К тому же часть груза свалилась с плеч (в прямом смысле этого выражения) — объемистый багаж сдан. После нескольких пересадок наступает мгновение, когда мы покидаем последнее транспортное средство (вертолет, «кукурузник» или баржа), оно взлетает (отходит) обратно, и полевой отряд остается наедине с местной «геологией». Теперь, если повезло с погодой, надо поскорее накачать лодки и отплывать. Во-первых, посреди реки комары не так сильно кусают. Во-вторых, потому что лето в Сибири короткое. Если же с погодой не повезло, делать надо то же самое. Место для лагеря выбирается так, чтобы ночью его не затопило и не засыпало. Когда это происходит днем, не так страшно, поскольку в лагере никого нет: все работают. От успеха полевых работ зависит решение любой научной задачи. Поэтому каждый разрез должен быть подробно изучен, то есть послойно описан, зарисован и сфотографирован. Из каждой разности пород отбираются образцы, а по всему разрезу выискиваются окаменелости (например, трилобиты.) У образцов необходимо помечать верх и низ, иначе потом не разобраться, что куда росло и что на что накладывалось. Каждый из них должен иметь номер, соответствующий номеру в описании и на рисунке. Конечно, сидя под дождем на мокрой холодной скале, меньше всего хочется рвать карандашом размокшую бумагу полевого дневника и этикетки. Единственное желание — распихать камни по карманам и быстрее вниз, к лагерю, пока совсем не стемнело. Авось потом не забудется, что бралось и откуда. «Потом» редко хоть что-то вспоминается в точности. Если в разрезе, что нередко случается на речных берегах и в горных ущельях, обнажается поверхность пласта или нескольких пластов, такой счастливый случай упустить нельзя. Ведь эта поверхность когда-то была самым настоящим дном водоема. На ней отпечатались волны и течения, следы животных и катившейся гальки. По всем этим мгновенным «отпечаткам» прошлого можно определить, в каком направлении переносились осадки, и глубину бассейна. Вес образцов постепенно начинает превышать вес тушенки и сгущенки, и когда надувная лодка проседает до бортов, а из продуктов остаются только крупная соль и мелкая крупа, пора брать весла в руки и возвращаться кратчайшим путем (километров триста вниз по реке на веслах — попутка — «кукурузник» — большой самолет — автобус — метро) домой. Только тогда, когда образцы распакованы, разложены и подготовлены для дальнейшей лабораторной обработки, можно считать полевой сезон оконченным. Это означает, что уже нужно думать о следующем поле.Настольные игры

Пока голова думает, можно немного поработать руками. Разложить образцы и привести их в порядок. Помыть, почистить, убрать ненужную породу, протравить кислотой или щелочью, в зависимости от состава породы, и подавать на стол. Точнее, на столик микроскопа, светового или сканирующего (буквально — обшаривающего) все ямки и закоулки образца с помощью пучка электронов. Итак, что можно увидеть у трилобита? Он, конечно, каменный. Если даже небольшого трилобита случайно смахнуть с края стола на ногу, то в этом можно легко убедиться. Но этот эксперимент лучше оставить для самых недоверчивых. Если на трилобита капнуть соляной кислотой, то она помутнеет, зашипит и запузырится. Это значит, что остатки трилобита состоят из легко вступающего в реакцию с кислотой минерала — кальцита (карбоната кальция — СаСО3). Выделяющийся при этом углекислый газ и создает шум и пузыри, будто откупорили бутылку газированной воды. Пусть наш произвольный трилобит будет не слишком мелким: сантиметров, скажем, десять длиной (большинство трилобитов росло до 3–5 см, очень редко — до 70 см.) Тогда основные его особенности можно разглядеть и без микроскопа. Трилобит — двусторонне-симметричный: его левая половина является зеркальным отражением правой. На продолговатом закругленном панцире легко различить нечто похожее на подкововидную голову (там, где глаза), округло-треугольный хвост (там, где глаз, соответственно, нет) и туловище. Туловище состоит из многочисленных, сходных друг с другом сегментов-члеников, видимых снаружи. Если хорошенько похудеть и посмотреть на себя в зеркало, то можно узреть, что наше туловище тоже членистое, как у трилобита. Только у нас видимость сегментации создают части внутреннего скелета — ребра, а трилобит — членистый снаружи. С головы до хвоста трилобита протягиваются две заметные борозды. Он оказывается расчленен не только поперек, но и вдоль: на осевую и две боковые лопасти. Отсюда и название «трилобит», что по-латыни значит «трехлопастной». Сравнивая трилобита с различными нынешними животными, можно догадаться, что ближайшие его родственники принадлежат к членистоногим (насекомые, пауки, многоножки, раки.) Более тщательное сравнение трилобита с перечисленными выше организмами наведет на мысль, что на трилобитов особенно похожи раки. Рака можно расчленить на головной отдел с глазами, членистое туловище и хвост — почти тех же очертаний, что и задняя часть трилобита. В отличие от обычного, найденного в поле трилобита у рака, правда, есть членистые антенны, клешни, несколько пар ходных ножек и сложные челюсти. Если трилобиту не повезло и он был заживо погребен подводным грязевым оползнем или плотным облаком мути, то повезло исследователю. У таких трилобитов можно разглядеть особенности, которые в нормальных условиях совершенно не сохраняются. Оказывается, что при жизни у трилобита были и несколько пар раздвоенных членистых ножек, и пара антеннул, которые исполняли роль антенн, то есть передавали сигнал принимающему устройству (мозгу). Значит, подобно раку трилобит мог семенить по дну на нижних ответвлениях своих конечностей, ощупывая все антеннулами. Верхние ответвления конечностей были похожи на веера и подобно жабрам у раков служили для дыхания. Никаких клешней и челюстей у него не было. Наверное, трилобит удерживал и перемалывал свою пищу, используя шипики на ближних к телу члениках ножек. С помощью этих члеников он мог протолкнуть добычу, изжеванную снаружи до удобоваримого состояния, в рот. Ротовое отверстие находилось под головным щитом. На хорошо наевшихся перед смертью трилобитах виден пищевой тракт, который протянулся от ротового отверстия к заднепроходному, открывавшемуся наружу на одном из брюшных сегментов перед хвостовым щитком. Некоторые современные крабы (они тоже относятся к ракообразным членистоногим) и омары сжимают клешню с огромной силой. Такому омару палец в клешню не клади — срежет, словно кровельными ножницами. Им давящая конечность необходима, чтобы добраться до мягкого тела лакомых улиток и двустворчатых моллюсков. Поскольку сам деликатес предпочитает при малейшей опасности скрыться в своей раковине и поплотнее прикрыть за собою створки или крышку, приходится орудовать клешней, как консервным ножом. Понятно, что подобная пища была трилобитам не по «зубам» (точнее будет сказано — не по ногам). Да и двустворки с улитками во времена расцвета трилобитов были очень мелкими. Проще было напихать их побольше в желудок вместе с илом, в котором они прятались, залечь в этот ил, чтобы самому не стать чьим-нибудь лакомством, и медленно переваривать. То место, где находился вместительный желудок у трилобитов, бросается в глаза прежде всего. Помещался он под самой большой выпуклостью на головном щите. На первый взгляд трилобит кажется довольно головастым, а на самом деле все — сплошной желудок. В нем иногда можно найти слегка раздавленные раковинки мелких животных и даже крупных, но не имевших прочный покров. На осадке, который оставался на теле ученых, если он вскоре затвердевал, хорошо пропечатываются следы. По ним можно проследить всю «драму на охоте». Вот в илу, пульсируя нежным телом, прорывает прямой ход кто-то, похожий на червяка. Над ним, прижимая к поверхности дна чувствительные антеннулы и оставляя отпечатки членистых ножек, ползет трилобит. Нагнал, взрыхлил подкововидным головным щитом ил, сжал не осознавшего всей опасности неожиданной встречи червя шипастыми ножками — и давай его, еще живого, в рот запихивать. Очертания всего трилобита проступают над перелопаченным более чем обычно осадком. Хорошо, когда остаются следы. Чаще о том, чем питались давно вымершие животные и кто были их микроскопические современники, приходится догадываться по «следам» следов. Такими «следами» являются изотопы и биомаркеры. Слово «биомаркер» буквально означает «след живого». Сам биомаркер — это почти неразложимый участок молекулы, которая когда-то была частью живого организма. Он представляет собой простое соединение углерода и водорода с кислородом, серой, азотом или без них. Наиболее интересные молекулы (например, белки) очень неустойчивы. Зато некоторые углеводы и жиры сохраняются бесконечно долго. Потеряв со временем некоторые кусочки, органическая молекула превращается в биомаркер. Обнаружив его в горной породе, можно восстановить всю цепочку распада до исходной сложной молекулы. А потом определить, кому она принадлежала. Ведь разные организмы (бактерии, водоросли, грибы) хоть чуточку отличаются по набору органических соединений. Так биомаркеры помогают узнать о тех, кого в горной породе уже давно не видно да и при жизни трудно было разглядеть. Если биомаркеры в ископаемых остатках присутствуют, как правило, свои, то изотопы могут быть и чужие. Животные накапливают в тканях, включая кости, изотопы тех, кем они питались. Изотопы в переводе с греческого «равные по месту». Называются они так потому, что являются атомами одного и того же химического элемента и занимают одну и ту же клеточку в периодической системе элементов. Однако если число протонов в них одинаковое, то число нейтронов разное. Как следствие — они различаются по весу. Например, среди устойчивых изотопов углерода есть более тяжелый углерод, содержащий в ядре 13 элементарных частиц (6 протонов и 7 нейтронов). Он обозначается как 13С. И есть более легкий углерод с 6 протонами и 6 нейтронами (12С). Среднее соотношение устойчивых изотопов углерода, серы, азота и других элементов в земной коре неизменно. Лишь живые существа, сами не отличающиеся особым постоянством, способны нарушить его. Происходит сдвиг в первичном соотношении изотопов во время фотосинтеза и хемосинтеза. Но об этих явлениях — немного позже. Исследуя изотопные соотношения и биомаркеры из трилобитового скелета, можно узнать, при какой температуре воды он жил (по изотопам кислорода) и что ел на обед (по биомаркерам). Древнейшие трилобиты были хищниками с хорошо развитыми органами зрения. Глаза трилобита отличаются от рачьих и более всего напоминают сложные, состоящие из многочисленных глазков-фасеток лупешки стрекоз (или других насекомых). Каждая фасетка, а их могло быть до 15 000 в каждом глазу, представляла собой самую настоящую двояковыпуклую или плоско-выпуклую линзу, но не стеклянную, а кальцитовую. Такие глаза были прекрасно приспособлены для жизни при тусклом освещении. Поскольку по мере роста трилобита глаза увеличивались, угол зрения постепенно менялся от 30 до 90 градусов. Располагались линзы так, что собирали свет в единый пучок на определенном участке в голове трилобита, где, вероятно, располагался светочувствительный орган. У некоторых трилобитов каждая глазная линза была в десять раз совершеннее целого глаза современной лягушки. Кроме того, соседние линзы могли использоваться для получения объемного изображения. Многократно засекая один и тот же объект парой соседних линз, трилобит измерял расстояние и скорость его передвижения. Выполнение подобных расчетов подразумевает относительно сложную нервную организацию трилобитов. Чувствительные антеннулы служили трилобитам для поиска жертвы, а глаза, наоборот, позволяли избежать участи оной. У некоторых трилобитов органы зрения возвышались на стебельках. Сам зверек мог полностью врыться в ил, выставив их наружу словно перископы. Другие трилобиты с помощью глаз точно рассчитывали время, когда нужно свернуться в плотный шипастый клубок. Далеко не каждый хищник мог его распутать. Особенно важны были зрительные органы в период линьки. Поскольку у трилобитов, как у всех членистоногих, скелет находился снаружи и мешал расти, его время от времени приходилось скидывать. Это расставание с прежним скелетом, который распадался по всем швам (это действительно были швы, и они прекрасно видны на панцире), и называлось линькой. Подавляющее большинство смертных случаев у членистоногих приходится на время линьки, когда они становятся совершенно беззащитны перед хищниками. Поэтому на время смены «одежки» они скрывались в пустых трубках червей и раковинах улиток. Линяли разные трилобиты в течение своей жизни от 8 до 30 раз, каждый раз удлиняясь на один-два туловищных членика, а в целом вытягиваясь в 1200 раз. Если расположить трилобитов по возрасту от самых первых (им 530 млн. лет) до самых последних (им ок. 250 млн. лет), то можно заметить, что улучшение зрения и способов высвобождения из тесного, поношенного скелета были важными вехами в их долгой истории. Эти усовершенствования и создали все огромное разнообразие трилобитов. Вот так после тщательных полевых и лабораторных исследований строения панциря, устройства органов зрения, осязания и движения в омертвелом камне постепенно начинают проступать черты пусть несовершенного, но по-своему необычного и неповторимого во времени животного. Теперь можно сесть и написать: приземистый трилобит медленными шажками передвигался по мягкому илистому дну ордовикского моря, куда проникал лишь тусклый свет. Он сворачивался с приближением опасности, снова распрямлялся и продолжал поиск спрятавшихся в иле червей… Сходным образом восстанавливается облик других современников трилобитов — тех, кого они ели, тех, кто, наоборот, гонялся за ними, и просто соседей. Постепенно воссоздается все сообщество — то есть сами организмы в их взаимоотношениях друг с другом и со средой обитания в некотором пространстве и в определенный момент времени. За пределами этого пространства и времени были другие сообщества, прямо или косвенно связанные друг с другом. Прослеживая во времени смену сообществ и преобразования в любом из них, можно понять, по каким законам развивалась жизнь на планете от ее зарождения до наших дней и какие условия необходимы для существования устойчивого сообщества или общества.Маленькое отступление

Подобно настоящей летописи летопись земных слоев писалась разными, часто неизвестными авторами. Многие слои были образованы мельчайшими бактериями и простейшими одноклеточными организмами, от которых последующие геологические изменения мало что оставили. Этнограф Лев Николаевич Гумилев отмечал, что летописцы часто завышали значимость отдельных событий. Засушливый год мог показаться самым дождливым, поскольку каждый долгожданный дождь обязательно заносился в летопись. Наоборот, никто не обращал внимания на ливень, который зарядил с утра в понедельник и шел до воскресного обеда, причем каждую неделю. Подобным же образом гигантские кости какого-нибудь зверя, значимого лишь для отдельного сообщества, имеют больше шансов уцелеть, чем остатки бактерий. А ведь они, влияя на состав газов в атмосфере, были во все времена намного важнее для всех обитателей планеты. Более удачливым авторам, от которых сохранились следы (например, норки) или скелетные остатки, даются условные названия, состоявшие из латинских букв. Это дань средневековой этике ученых. В те времена исследователи разных стран выражались исключительно на мертвом латинском языке. Ни один живой язык не имел преимущества, и шансы разных школ уравнивались. Употребление латинских и греческих слов, конечно, несколько усложняет текст. Но мне кажется, что лучше пользоваться латинскими и греческими терминами, чем писать вроде «это животное с ушами, как лопухи, жило до животного с хитрой мордой, но после животного с большими зубами и ело все зеленое». (Термины и их латинские (лат.) и греческие (греч.) корни по мере возможности объясняются прямо в тексте. Совсем без названий ископаемых организмов обойтись невозможно. Многие из давно вымерших существ не имеют даже отдаленных родственников в современном мире. Образуются их имена по правилам особых кодексов, чтить которые — святая обязанность каждого биолога, ботаника и палеонтолога. Эти названия имеют латинские или латинизированные греческие корни, но в последнее время среди них все чаще встречаются фамилии ученых (например, сприггина, эрниетта, клаудина) и географические привязки (например, чуария, лонгфенгшания, халкиерия). Начало научному словотворчеству положил шведский естествоиспытатель XVIII века Карл Линней, назвавший жабу обыкновенную «буфо-буфо» в честь своего французского современника Жоржа Бюффона. Подобным образом поступал и французский палеонтолог XIX века Жоаким Барранд. Проживая в Праге, он описал более трех с половиной тысяч ископаемых видов, и в дело пошли простые чешские слова (например, «бабинка» и «паненка»). Иногда с названиями происходят удивительные истории. Один австралийский палеонтолог нашел в кембрийских слоях раковинку моллюска в виде колпачка, но со странной трубкой, торчащей из-под макушки. Он был большим поклонником фантастического сериала о профессоре (конечно, сумасшедшем) и его роботах-далеках. Далеки выглядели точь-в-точь как кембрийский моллюск — коническое туловище и длинный щуп на голове. Ног нет. В честь их колпачок с трубочкой и получил свое видовое имя. Но и автор книги, по которой сняли сериал, имя позаимствовал. В те далекие уже 60-е годы XX века по всему миру прославился советский танцевальный ансамбль «Березка». Девушки-«березки» в ниспадающих юбках плавно, казалось, без ног, скользили по сцене. При этом они напевали что-то вроде «далеко-далеко». Так появились далеки — роботы-юбки. Карл Линней не только придумал правила для наименования живых и ископаемых организмов. Для пущего удобства он стал сводить похожие существа в группы. Практически неотличимые друг от друга особи он предложил называть видами. Наиболее похожие виды объединялись в роды, сходные роды — в отряды, а далее — в классы. Потом добавили еще две категории: семейства и типы. Например, человек относится к виду «сапиенс», принадлежащему к роду «гомо», также как вид «эректус» (питекантроп.) Последний вместе с родом австралопитеков включается в состав семейства гоминид. Это семейство, а также мартышки и лемуры, входит в отряд приматов (лат. «первенствующие» — человеку свойственно переоценивать свою значимость в природе). Приматы являются одним из отрядов в классе млекопитающих наряду с хищными, китообразными, рукокрылыми грызунами и другими. Млекопитающие вместе с пресмыкающимися, птицами, костными рыбами и даже совершенно непохожими на всех них морскими спринцовками объединяются в тип хордовых. (Морская спринцовка напоминает небольшой кожистый бочонок, который выстреливает струей воды, если вытащить его из моря и коснуться пальцем.) Данные палеонтологии, сравнительной анатомии, эмбриологии, генетики и молекулярной биологии позволили понять, что все эти линнеевские группы представляют собой объединения организмов, связанных определенной степенью родства. У каждой науки своя особая роль в познании мира, но палеонтология позволяет воочию увидеть, как выглядели далекие общие предки и какие именно органы более всего переменились при превращении одних организмов в другие. Обычно, чем ближе родство и чем короче временной промежуток, отделяющий от общего предка, тем больше общности между организмами. Связь между видами одного рода теснее, чем между видами одного семейства, и так далее — вплоть до типов. В последнее время приходится употреблять и более общие категории — царства и империи. Империй всего три — эубактерии, архебактерии и эукариоты. Среди эукариот принято выделять четыре царства — простейшие, грибы, растения и животные. Правда, многие простейшие и низшие растения (водоросли) по внутреннему строению менее похожи между собой, чем высшие растения и животные. Поэтому все чаще предлагается разделить эукариот на большее число царств (7 или даже 19.) Подробнее особенности этих империй, царств и типов будут перечислены дальше, по мере их появления в ископаемой летописи и на страницах книги. Подобно тому как настоящие летописные свитки именуются по месту их нахождения, получают названия страницы каменной летописи. Вся она подразделяется на два очень неравных по продолжительности интервала — криптозой (3900 — 550 млн. лет назад) и фанерозой (550 млн. лет назад — современный период.) Иногда условно выделяется предшествовавшая криптозою прискойская эра (лат. «прискус» — «предшествующий»), но соответствующих ей отложений (4,6–3,9 млрд. лет назад) на Земле не существует. В криптозое выделяются архей (грен, «древний»; 3,9–2,5 млрд. лет назад) и протерозой (2500 — 550 млн. лет назад.) Последний закончился вендским периодом (605–550 млн. лет назад). Фанерозой включает три эры — палеозойскую (550–248 млн. лет назад), мезозойскую (248 — 65 млн. лет назад) и кайнозойскую (65 млн. лет назад — современный период). Каждая эра состоит их нескольких периодов. Палеозойская — из кембрийского, ордовикского, силурийского, девонского, каменноугольного и пермского; мезозойская — из триасового, юрского и мелового; кайнозойская — из палеогенового, неогенового и четвертичного.Названия самых длительных интервалов времени имеют общий греческий корень «зое» (жизнь). Их можно перевести как «скрытая» (криптозой), «открытая» (фанерозой), «первичная» (протерозой), «древняя» (палеозой), «средняя» (мезозой) и «современная» (кайнозой) жизнь. Периоды именуются по области распространения пород, где они были описаны (Кембрийские и Юрские горы, графство Девон, г. Пермь); племенам, населявшим эти области (венеды, ордовики, силуры); или по наиболее характерным признакам (каменный уголь, мел, трехчастное строение — триас). Названия периодов кайнозойской эры произведены от греческих корней «палеос» (древний), «неос» (новый) и «генос» (рождение). Нынешнее наименование четвертичного периода сохранилось с тех пор, когда геологические породы делились на первичные (примерно соответствовавшие палеозойской и мезозойской эрам), третичные (палеоген и неоген) и четвертичные. Выражение «третичный период» нередко встречается и в современной геологической литературе.

Глава I В глубоком архее, или что остается, когда ничего не остается (3900–2500 млн лет назад)

Чудеса случаются не против Природы, а против того, что мы знаем о Природе.Блаженный Августин

Что было раньше и курицы, и яйца? Первые существа и первые созданные ими вещества. Можно ли прожить без сообщества? Кто и что написал на каменных страницах? Создатели озонового щита родины.

Пролог

Чтобы рассказать о том, что было задолго до курицы и яйца, мне пришлось бы завести читателя в такие научные дебри, откуда не каждый способен выбраться. Поэтому для особо любопытных в конце книге прилагается дополнительная глава, в которой повествуется о самых далеких от нас временах. Всем же прочим предлагается начать с этой главы или сразу обратиться к «Краткому содержанию», завершающему сей опус. А для тех, кто будет засыпать над книгой, в конце глав дописаны «сказки старого палеонтолога», чтобы лучше спалось. Сейчас речь пойдет о геологически достоверных временах, которым в истории Земли предшествовал довольно длительный период. Тогда на Земле и вне ее существовало столько возможностей для зарождения жизни, что она не могла не появиться. Нужен был ускоритель для сборки сложных химических соединений и отбраковщик излишков. Эту роль могли сыграть минералы. Участие минеральных кристаллов могло ускорить возникновение жизни, и весь путь от неживых организмов до живых носителей информации — генов — мог оказаться весьма коротким (в геологическом масштабе времени, конечно), то есть осуществимым на Земле. Даже если предположить, что живые организмы возникли на Земле около четырех миллиардов лет назад, оставшихся полмиллиарда лет для «кристаллизации» неживых организмов вполне достаточно. Если невероятное все же случилось, не лучше ли считать его неизбежным? Во всяком случае, жизнь на Земле существует, потому что на Земле существует жизнь. Это не парадокс. Это реальность. Не будь на Земле живых существ, планете была бы уготована участь ядовитой парилки, как Венере, или остывшего пустынного тела, как Марсу. Не сразу биологические процессы взяли верх над геологическими в созидании планетных оболочек — газовой (атмосферы), жидкой (гидросферы) и отчасти твердой (земной коры.) Новые и новые поколения организмов сменяли друг друга, пользуясь тем, что произвели предшественники, и, в свою очередь, преобразуя Землю для потомков. Вот как это было.

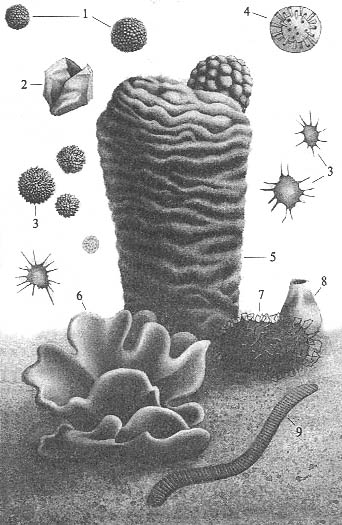

Протерозойские морские организмы

1 — планктонные колониальные зеленые водоросли;2 — раскрывшаяся оболочка водоросли; 3 — планктонные акритархи; 4 — планктонные одноклеточные зеленые водоросли;5 — столбчатый строматолит; 6 — красная водоросль;7 — донный акритарх; 8 — раковинная амеба меланокирилл; 9 — пармия (то ли червь, то ли водоросль)

Самые первые

Древнейший период земной летописи так и называется — древнейший (по-гречески — архей.) Он начался около 4 млрд лет назад и закончился 2,5 млрд лет назад. Нижний временной рубеж архея установлен по возрасту первых осадочных пород (переотложенные минералы бывают и старше). Кстати, эти минералы (крошечные зерна циркона) подсказали, что 4,4 млрд лет назад Землю уже покрывала водная оболочка, а температура воздуха над ней не превышала 200 °C. (Вскипанию воды препятствовало высокое давление.) Вплоть до середины XX века любые открытия остатков жизни в архейских породах не воспринимались всерьез. Считалось, что если хороши ископаемые, то неправильно определен их возраст. Если же возраст верен, то сами ископаемые сомнительны. Но если совсем все сходится, то, значит, дело обстоит гораздо хуже и ископаемые просочились из молодых, неархейских пород. На деле чуть ли не первые сохранившиеся горные породы (возрастом 3,86 млрд лет) несут в себе следы признаков жизни (или признаки следов), то есть те самые «особые» изотопы. Так, в древнейшем графите (породе, сложенной углеродом) соотношение устойчивых изотопов углерода (13С/12С) сильно сдвинуто в пользу легкой разновидности этого элемента и наоборот, вмещающие породы сохранили изрядное число тяжелых изотопов. Так раскидать изотопы могли только какие-то фотосинтезирующие бактерии. А теперь о фотосинтезе. Фотосинтезом называют преобразование (греч. «синтезис») бактериями и растениями энергии света (греч. «фотос») в органические вещества. Благодаря этому явлению процветают все растительные организмы. Одним из признаков живой материи — от бактерий до человека — служит поиск легкой жизни. И при фотосинтезе из обращения изымается более легкий изотоп углерода. Он скапливается в органическом веществе (которое со временем может стать графитом). Среда, наоборот, обогащается более тяжелым изотопом, что практически навечно запечатлевается в осадке. Заметив такую изотопную разницу, можно не сомневаться, что во время накопления осадка водная среда кишела существами, способными к фотосинтезу. Даже основательный нагрев (до температуры 500 °C при давлении в 5000 атмосфер) не в силах изменить первичное соотношение изотопов. Столь древние находки фотосинтезирующих бактерий не вполне отвечают общепринятым взглядам на древнейшую историю организмов. (Впрочем, «общепринятыми» и принято называть взгляды, менее всего соответствующие фактам.) Согласно таким взглядам, сначала объявились бактерии, способные не дышать кислородом и при этом питаться практически чем угодно, но в готовом виде. Затем возникли микробы, которые, подобно нам, потребляют кислород. Наконец подключились фотосинтетики. На роль первых вроде бы неплохо подходят архебактерии. Само название «архебактерии» (древние бактерии) призвано подчеркнуть, что они существуют очень давно и столь же отличаются от настоящих бактерий (эубактерий), сколь бактерии от эукариот. К последним относимся и мы с вами. Слово «эукариоты» (греч.) означает «настоящие ядерные организмы», поскольку у них в клетках есть ядро — сосредоточие хромосом, несущих гены. У прокариот (архебактерии и эубактерий) ядра нет и гены находятся в кольцевой хромосоме, лишенной собственной оболочки. Архебактерии способны выживать при сильной солености, повышенной кислотности, высоких температурах (до 113 °C) и в отсутствии кислорода. Например в кипящей серной кислоте. По своей выносливости они идеально подходят на роль пионеров, осваивавших безжизненную планету. Есть только одно но: архебактериям требуется органическое вещество. Однако это но перевешивает все остальное. Ведь надо, чтобы это органическое вещество кто-то производил, поскольку каннибализм у них исключен. (Это черта более высокоорганизованных форм жизни.) И какую группу бактерий ни возьми, им нужны другие бактерии, которые готовили бы для них обед, завтрак и ужин. Замкнутый круг какой-то получается, или круговорот. Круговорот хотя бы основных, насущных элементов и обеспечивает существование жизни в виде устойчивого сообщества. Очевидно, что курица не может появиться раньше яйца. Они могут возникнуть только одновременно. Таким же образом любую ветвь бактерий трудно вообразить без всех прочих. Сообщество, где все организмы выполняют одну работу — только производят или только потребляют, — невозможно. Прасообщество состояло по крайней мере из производителей и разрушителей. Работа распределяется между членами бактериального сообщества примерно таким образом. Цианобактерии непосредственно из атмосферы усваивают углерод (на свету) и азот (в темное время суток.) Используя солнечную энергию, они создают органическое вещество. Попутно выделяется кислород. Конечный объем органического вещества не может превышать объем разложенного. Иначе все ресурсы быстро исчерпаются. Поэтому в дело вступают другие бактерии — гидролитики (греч. «растворяющие водой»). Они растворяют и разлагают отмершую органику до состояния простых соединений (углеводов; газов, включая водород, углекислый газ, метан, сероводород; уксусную кислоту и др.). Эти соединения нужны сероводородобразующим бактериям, которые восстанавливают сульфаты (соли серной кислоты) и серу. Попутно они возвращают фотосинтетикам исходные вещества. Серный круговорот замыкают другие серные эубактерий. Из-за продуктов бескислородного разложения (водород и уксусная кислота) соперничают сероводородобразователи и метанообразующие архебактерии. Производимый последними метан требуется метанокисляющим эубактериям. Следы бактериального сообщества встречаются уже в нижнеархейских отложениях на северо-западе Австралии, в Пилбаре. Откуда мы можем это знать? С помощью биомаркеров, которые показывают, кто на самом деле жил в далеком архее. Органические породы из Пилбары, которым 2,7 млрд лет, сохранили биомаркеры цианобактерий и предков эукариот. Прослои железной руды, возможно, отложили железобактерии. В отсутствии сероводородобразующих бактерий (свидетельства их деятельности проявились только в протерозое) главными потребителями цианобактериальной продукции могли стать метанообразующие архебактерии, привычные к отсутствию кислорода. Они не только производили пищу для своих метанокисляющих противников, но и наполняли этим газом атмосферу. По тем временам метан был для Земли куда важнее кислорода. Ведь солнце накалялось от силы на треть. И атмосфера должна была быть достаточно теплоемкой, чтобы не дать планете раз и навсегда замерзнуть. Основным теплоизолятором мог стать углекислый газ или метан. Метан лучше, чем углекислый газ, держит тепло и вполне годился на роль первичной теплоизолирующей оболочки. Не будь ее, не нашли бы в архейских отложениях остатки древнейших существ. И искать бы было некому. Обнаружить в архейских слоях возрастом 3,5–3,3 млрд лет можно исключительно микроскопические и простые шарики да ниточки. Одни бактерии по форме совершенно не отличимы от других. Лишь характерное соотношение изотопов углерода проясняет цианобактериальную природу некоторых окаменелостей. Подобные шаровидные и нитчатые ископаемые просматриваются на прозрачных срезах кремнистых слойков. Некоторые нитчатые разновидности (0,008 — 0,011 мм в поперечнике) состоят из дисковидных клеток. Такие длинные узкие бактерии и сейчас сине-зеленой пленкой затягивают поверхность стоячих водоемов. Нити всегда немножко колеблются (отсюда и их название осцилляториевые — от лат. «качающиеся»). Покрытые единой оболочкой скопления шариков, каждый из которых всего несколько сотых миллиметра в поперечнике, похожи на колонии других цианобактерий. Трудно даже вообразить, каково приходилось в архейское время этим шарикам и ниточкам. Мы почти ничего не знаем об атмосферных газах, температуре воды на архейских курортах, составе этой воды, сколько ее вообще было (море, океан или очень большая лужа?). Иногда удается выяснить, что находилось в той или иной части планеты. Но можно ли это распространять на всю планету? Раннюю истории Земли можно представить по-разному. Можно предположить, что, потеряв первичный водород (Н2) и гелий (Не), атмосфера наполнилась углекислым газом (СО2), азотом (N2), сернистым газом (SO2), парами воды (Н2О) и даже свободным кислородом (О2). Или что первичная атмосфера не содержала кислорода и состояла в основном из водорода, азота, метана (СН4), аммиака (NH3), сероводорода (H2S), угарного газа (СО) и других ядовитых и дурно пахнущих веществ. Нечто подобное наблюдается на Титане (спутнике Сатурна) с азотной атмосферой, чуть разбавленной метаном, этаном (С2Н6), этиленом (С2Н4), ацетиленом (С2Н2), водородом и угарным газом. Она очень похожа на газовую смесь, из которой в колбах получают органические вещества. В нижнеархейских (3,55 — 3,2 млрд лет возрастом) породах Пилбары встречаются прослои сульфатов. Для их образования необходимы углекислый газ, вода и некоторое количество кислорода. В отложениях того же возраста в Северной Америке и на юге Африки присутствуют железные и урановые руды с сульфидами (солями сероводородной кислоты.) Их наличие, наоборот, свидетельствует о бескислородной атмосфере. Эти различия означают, что в разных частях планеты уже в раннем архее существовали водоемы с непохожими условиями. В них и жизнь была разной. Посреди водоемов располагались небольшие вулканические острова (немного похожие на сегодняшнюю Исландию). Одним из таких островов была австралийская Пилбара. Поверхность Пилбары лишь чуть-чуть приподнималась над уровнем воды и затоплялась во время лунных приливов. Приливы были гораздо выше, чем сейчас, поскольку Луна была ближе. Земля вращалась быстрее, и дни были короче. В такой — то осушаемой, то изрядно увлажняемой — обстановке, среди потоков лавы существовали первые земные сообщества. Это были сообщества бактерий. В сообществе бактерий, как и в людском обществе, есть определенные слои. Такое «расслоение» запечатлелось в архейских породах Австралии и Африки в виде строматолитов.Листая каменные страницы

Правый берег реки Юдомы, что течет от Охотского моря в реку Маю и, влившись в нее, далее в Алдан, обрывается розовыми и серыми скалами. Если удастся превозмочь собственную лень, убаюкивающую в нагретой солнцем резиновой лодке, плавно покачивающейся на голубовато-зеленой стремнине, можно подплыть поближе. Чтобы высадиться среди серовато-рыжих от лишайников угловатых глыб, нужно в несколько хороших взмахов весел преодолеть отбойное течение. Перескакивая с одного валуна на другой, можно подобраться к одной из промоин в скале. Промоина выбирается неслучайно. В ней восходящий ветерок сдувает назойливых кусачих тварей, а вода за тысячи лет очистила поверхность горной породы до ослепительной белизны. На белом от времени каменном полотне, снизу до самой вершины, откуда с пятисотметровой высоты свисают витые стволы кедрового стланика, проступают тончайшие полосы. Иногда они плавно выгибаются, иногда морщатся мелкой складочкой или распрямляются в ровные линии. Не только на сибирской речке Юдоме, но и во многих уголках планеты так выглядят отложения позднеархейского и протерозойского возраста. Более всего архейские и протерозойские главы ископаемой летописи Земли напоминают пачки гигантских, как бы покоробившихся от времени страниц. Этими каменными страницами являются строматолиты. Строматолиты, что в переводе с греческого означает «ковровые камни», это бугристые, полосатые (но не вдоль, а в толщину) породы, которые могут состоять из карбонатных, фосфатных или кремнистых минералов. Даже в середине XX века в органическое происхождение строматолитов мало кто верил. Лишь в 1960-е годы в австралийском заливе Шарк-Бее были открыты современные строматолиты, после чего появились и другие описания, тем не менее строматолитов осталось очень мало. Определяющий признак строматолитов — тонкая слоистость — итог попеременной деятельности различных бактерий, если строматолиты озерные и лагунные; или водорослей и бактерий, если строматолиты морские. Последние имеют более грубую слоистость и вырисовались сравнительно недавно, в кайнозойскую эру. В кислой среде горячих источников и гейзеров среди образователей кремнистых строматолитов замечены грибы (конечно, микроскопические). Самые тонкие слойки — не толще отдельной нити в тысячную долю миллиметра. В каждом слое преобладает свой газовый режим и пигмент. Пигменты (лат. «краски») — окрашенные вещества. В зависимости от своего цвета они воспринимают световые волны определенной длины. Например, пигмент-хлорофилл (греч. «зеленый лист») придает листьям, а также некоторым водорослям и бактериям зеленую окраску. Хлорофилл особенно чувствителен к световым волнам средней длины, которые беспрепятственно проходят сквозь земную атмосферу и верхние метры водной толщи. Поэтому все наземные растения и большинство мелководных — зеленые. Коротковолновый голубой свет проникает до глубины в 200 м (в чистой воде). Водоросли, которые живут на таких глубинах, должны иметь восприимчивые к нему красные пигменты. Согласно законам разложения белого света, бактерии распределяются в своем сообществе и его полосатость становится Цветной — зелень цианобактерий сменяется пурпуром серных эубактерий, ниже следует полоса изумрудно-зеленых несерных эубактерий, и все это отчеркивается черным слоем сероводородобразующих архебактерий. Расцветка строматолитовой поверхности может меняться даже в течение суток, поскольку обитатели нижнего этажа в темное время выползают наружу и наоборот. Скользят бактерии вверх и вниз, преодолевая почти 20 мм в час. По ночам зеленые несерные эубактерии пробираются наверх сквозь слой цианобактерий. Иногда, наоборот, живые цианобактерии сползают вниз, чтобы укрыться под пустыми чехлами от слишкомсильного излучения. В строительных наклонностях бактерий нет ничего необычного. Достаточно вспомнить, что всем «камням за пазухой», таким как зубной и почечный камни, мы тоже обязаны бактериям. Сами строматолиты — это не только мертворожденная архитектура бактерий. Плотно сплетаясь, бактерии защищали себя от испепелявшего ультрафиолетового излучения, а образуя кремнистую корочку, чувствовали себя в полной безопасности. Ведь прозрачный кремневый слой всего в 0,15 мм толщиной полностью нейтрализует ультрафиолет. Так, за несколько миллиардов лет до человека бактерии «додумались» до оконных стекол — и светло, и спокойно. Быстро растущие современные рифостроящие животные и водоросли вытеснили микробных строматолитообразователей в лагуны, где они способны создавать лишь незамысловатые корки. Современный плачевный образ жизни строматолитов часто неоправданно служил для восстановления обстановок прошлого. Получалось, что в архее и протерозое вместо морей и океанов были сплошные лагуны и болота. Однако когда микробам никто не мешал, они делали все, на что были способны. Так, в протерозое они построили рифы в сотни метров мощностью (как на реке Юдоме) и сотни километров протяженностью. В таких рифах глубоководные строматолиты возвышались огромными конусами до 75 м высотой. (Это высота затонувшего 30-этажного дома.) В более мелкой части моря строматолиты ветвились кустиками и нарастали столбиками. На самом мелководье, как и ныне, откладывались незамысловатые корки. (Именно ритмичное строение строматолитов и зависимость их формы от освещенности позволили рассчитать длину дня, а следовательно, и скорость вращения Земли в архее и протерозое.) Еще несколько раз (в конце кембрийского и девонского периодов и в начале триасового), после массовых вымираний, строматолитовые рифы ненадолго занимали освобожденное пространство морского дна. Многие сомневаются в органической природе древнейших (3,5–3,2 млрд лет) тонкослоистых пород, но 3 млрд. лет назад уже, несомненно, отлагались настоящие строматолиты. В архее и самом начале протерозоя, когда океан был пересыщен растворенным карбонатом, доля бактериальных отложений была незначительной. Карбонаты в основном оседали без участия организмов. Постепенно, начиная с середины раннего протерозоя, бактериальные сообщества вошли в роль главных карбонатообразователей, отняв ее у геологических процессов. Именно такие сообщества начали преобразование воздушной, жидкой и твердой оболочек планеты. Осаждая плохо растворимые карбонаты — кремнезем или другие минералы из подвижных растворов, они создали новые слои земной коры. Да и определенному составу атмосферы, кроме благородных газов, мы обязаны бактериям. Накопление бактериальной массы привело к тому, что вулканические источники восстановленных газов (сероводород, метан и другие) сменились биологическим за счет разложения органических веществ без доступа кислорода. Из произведенного за сутки объема кислорода бактериальное сообщество ночью потребляло три четверти, но одна четверть его уходила вовне. Поэтому, нагромождая строматолитовые этажи, бактериальные сообщества насыщали атмосферу кислородом.Под газом

Для выработки органического вещества из углекислого газа фотосинтетикам нужен свободный электрон. Вода, конечно, наиболее распространенный поставщик необходимого электрона, но для разрыва водородно-кислородной связки требуется мощный источник энергии. Бактериальный фотосинтез с использованием энергии распада сероводорода был, видимо, наиболее ранним. Этот газ расщеплять легче, чем разлагать воду. К счастью для нас, поступления сероводорода из земных глубин намного уступает объемам воды. В итоге основными фотосинтетиками стали те, кто перешел на воду (цианобактерии, водоросли, высшие растения). Молекулы воды расщепляются, а ионы водорода, подгоняемые солнечной энергией, пополняют вместе с углекислым газом запас углеводов. Операция с захватом молекулы углекислого газа позволила цианобактериальному сообществу добраться до практически неисчерпаемого источника углерода в атмосфере. Большая часть органических веществ перерабатывалась и возвращалась обратно в виде все того же газа бактериями-разрушителями. Ничтожная часть органики захоранивалась, но объем углекислого газа в атмосфере постепенно убывал. Это, во-первых, уберегло планету от «теплового удара», которому подверглась Венера, не избавившаяся вовремя от парникового газа. Во-вторых, атмосфера стала наполняться кислородом. Образоваться за счет воздействия света на водяной пар кислород в достаточном объеме не мог. Как только его уровень в атмосфере превысил одну десятую часть от современного содержания, образовался озоновый (О3) щит. Щит отражал ультрафиолетовые лучи, и распад водяного пара прекратился. А щит этот позволил организмам освоить мелководье, а затем и сушу. Цианобактериальные сообщества, которые поставили себе памятник в виде строматолитов, предопределили дальнейшее развитие земной жизни. Они выделяли самый главный для всех последующих существ газ — кислород. Конечно, кислород не задержался бы в атмосфере, если бы бактерии не освободили его от прямых обязанностей — от окисления водорода и органического вещества. Водород достаточно легок, чтобы улетучиваться с Земли, а органическое вещество хранится в осадке до наших дней. Изъятие этих элементов из оборота и привело к накоплению кислорода. С помощью столь ядовитого для других бактерий (а в больших дозах — и для всех прочих существ) газа, как кислород, цианобактерии вскоре потеснили своих соперников. Уже к концу архея они стали самой распространенной на планете группой организмов. И остаются такой поныне. Впрочем, этот чрезмерно активный газ больше годится для разрушения — медленного (гниения) или бурного (горения). Он легко образует перекись водорода и другие ядовитые для живых существ соединения. Немногие бактерии способны направить разрушительную силу кислорода себе на пользу. Это светящиеся бактерии, благодаря которым во тьме мигают светлячки и переливаются огнями глубоководные рыбы. Некоторые круглые черви — нематоды (греч. «нема» — нить) — даже приспособили этих бактерий для подачи световых сигналов птицам. Чтобы попасть в желудки последних, где эти паразитические черви и живут, нематоды проникают в гусениц. Засветившиеся гусеницы становятся легкой добычей птиц, а им, паразитам, только этого и надо. Возможно, что именно укротившие кислород древние родственники светящихся бактерий заставили дышать всех эукариот этим газом. Но об этом несколько позже.Магнитная карта

Но почему мы так уверены, что свободный (не связанный в минералах) кислород уже был? Об этом можно судить по остаткам некоторых бактерий из архейских отложений. В породах возрастом 2,9 млрд лет встречаются очень мелкие кристаллики магнетита. Они имеют необычную для этого железосодержащего минерала шестигранную форму. Неорганический магнитный железняк бывает четырех- и восьмигранный, но шестигранным быть не может. Только магниточувствительные эубактерии способны вырастить в себе подобные странные кристаллы. Самим бактериям они нужны для того же, для чего нам нужен магнитный компас. Бактерии проживают на дне водоема и очень не любят, когда кто-нибудь большой и настырный ворошит ил, всплывающий облаком мути. Вращаясь в этом облаке, бактерия не знает, где родное дно, а где — жутко опасное открытое пространство. Однако поскольку магнитные поля проходят по касательной, взяв по ним направление, можно живо уйти на дно. Поэтому бактерии, обитающие в Северном полушарии, всегда плывут на север и наоборот. Спустя миллионы лет многие животные воспользовались магнитными свойствами этого минерала. У пчел кристаллики магнетита спрятаны в передней части брюшка, у голубей, китов и человека — в оболочке мозга под крышей черепа. (Хотя у человека на 1 г оболочки мозга приходится до 100 млн кристаллов магнетита, без дополнительных приборов он в лесу все равно заблудится.) Как раз карту естественных магнитных полей передают пчелы в своем диковинном танце. Чтобы вовремя определить, где спасаться, бактерии вырабатывают магнетит. Поскольку для его образования требуется кислород, мы можем утверждать, что в архейских атмосфере и гидросфере его было достаточно, а магнитосфера надежно прикрывала Землю от солнечного ветра. Но если кислород вырабатывался, тогда почему так медленно совершенствовалась земная жизнь? Теперь неокисленное железо запрятано глубоко в ядре Земли, но архейский океан изобиловал растворенным железом и марганцем и тонкой взвесью этих элементов. Неокисленные заряженные частицы железа и марганца поступали из недр Земли вместе с базальтовой лавой и в растворах, извергаемых подводными вулканами. Они также сносились с поверхности суши. Эти вещества соединялись со свободным кислородом, еле успевавшим вырабатываться фотосинтезирующими бактериями. Навеки вместе сводили кислород и металлосодержащие соединения тоже бактерии. Причем одни бактерии «ковали железо» в условиях настоящего металлургического цеха — при температуре 70 °C. Всего 10 г таких бактерий могут произвести целый килограмм магнетита. Другие бактерии окисляли железо, создавая магнетит или гематит (красный железняк) при нормальной (для нас) температуре. Получившиеся нерастворимые хлопья железистых соединений (или просто ржавчина) ложились на дно тонкими слойками и перекрывались выносимыми с суши мельчайшими кварцевыми зернами, что отражало сезонность процесса. Они оседали там, где глубокие бескислородные воды граничат с поверхностными, обогащенными кислородом. Затвердевая, осадок превращался в полосчатые железистые кварциты. Названы эти породы так из-за тонкого (миллиметрового) переслаивания кварца и железосодержащих минералов. Огромные залежи железа накопились в обширных архейских и раннепротерозойских бассейнах, занимавших 100 тыс. и более квадратных километров. Курская магнитная аномалия мощностью в несколько сотен метров и другие крупнейшие месторождения железа в значительной степени являются плодом бактериальной деятельности. Так будущие поколения животных получили исходный материал для производства танков, базук, колючей проволоки и прочих предметов первой необходимости в нашем мире. В одном из таких местонахождений (Ганфлинт в Канаде), которому 2 млрд лет, прозрачные кварцевые слойки запечатлели странные звездчатые микроокаменелости — эоастрион (греч. «ранняя звездочка».) Эоастрион очень похож на современных бактерий, образующих железные и марганцевые окислы. Поскольку кислород уходил на окисление железа (а также марганца и некоторых других металлов), его содержание в воздушной и водной средах долго оставалось неизменно низким. Только с выводом из круговорота основных масс неокисленного железа и марганца уровень кислорода стал повышаться. Это произошло примерно 2,7 млрд лет назад.Итак, сразу после тяжелых ковровых метеоритных бомбардировок, отгремевших 4,0–3,8 млрд. лет назад, в условиях непрекращавшихся бурных извержений вулканов, горячих источников, которые исторгали всяческие газы (углекислый, гелий, водород и метан), и высоких давлений Земля наполнилась жизнью. Бактериальные сообщества заселили мелководные океаны (архейские океаны могли на два-три километра быть мельче современных), окружавшие небольшие праматерики. Соленость и другие химические особенности вод к концу архея, видимо, не отличались от нынешних. Все живые клетки накапливают ионы калия и освобождаются от ионов натрия. Так, в морских водах со временем стал преобладать этот металл. Магнитосфера уже существовала, защищая Землю от солнечного ветра. Продолжительность суток была короче (около 15 часов), а средняя высота прилива была выше (примерно в полтора раза, поскольку Луна обращалась ближе к Земле). Среднеземные температуры не сильно отличались от нынешних, поскольку более низкая светимость молодого Солнца уравновешивалась высоким содержанием в атмосфере метана (совершенно незначительного для современной атмосферы) и водяного пара, создававших теплоизолирующую оболочку. В конце архея (2,9–2,7 млрд лет назад) благодаря способности бактериальных сообществ выделять свободный кислород как побочный продукт своей жизнедеятельности уровень содержания этого газа в атмосфере повысился. Это событие повлекло за собой появление озона и образование озонового щита. Щит предохранил Землю от чрезмерного солнечного излучения и обеспечил распространение жизни в прибрежные мелководья, поверхностные воды открытого океана и, возможно, на сушу. В истории Земли практически не было времени, когда бы живые организмы не оказывали определяющего влияния на развитие воздушной, жидкой и твердой ее оболочек.

Глава II Очень краткое повествование о земной жизни в течение двух миллиардов протерозойских лет (2500 — 605 млн лет назад)

Первое оледенение. Виноваты ли в нем водоросли? Полет одинокой валькирии над Арктикой. Черви, которые не черви.

Морозильная камера

В самом конце архея (2,7 млрд лет назад) на Земле началось оледенение. Среди явлений, влияющих на земную температуру, выделяется так называемый парниковый эффект. «Парниковый эффект» можно описать как эффект, который возникает в дачном парнике, если обильно поливать помидоры. Испаряясь, молекулы воды поглощают солнечное излучение, проходящее сквозь чисто вымытые стекла. Водяной пар нагревается, и температура в замкнутом помещении повышается. Кроме водяного пара к парниковым газам относятся метан и углекислый газ. Метан окисляется кислородом. Как только большая часть железа ушла в осадок, содержание кислорода в атмосфере повысилось и метановый утеплитель был разрушен. Конечно, все было не так просто. Сульфатвосстанавливающие бактерии начали успешно соперничать с метанообразователями за водород, отвоевав его существенную долю. Содержание метана стало понижаться, а кислорода — повышаться, и потихоньку произошел полный атмосферный переворот. А до этого — сплошной холодный органический туман стелился в прибрежных низинах. Об этом свидетельствует резкий сдвиг в изотопной летописи углерода в сторону более положительных значений, который приходится на слои возрастом 2,7 млрд лет. В органических породах, образовавшихся до этого времени, содержится исключительно много легкого изотопа углерода. Значит, метанокисляющие эубактерии «ни в чем себе не отказывали». Источником метана для них служила атмосфера. Но к началу протерозоя (2,5 млрд лет назад) он иссяк. Одновременно деятельность бактериальных сообществ вела к росту материков за счет добавления слоев осадочных пород — в основном известковых строматолитов и железистых кварцитов. Как раз в конце архея земная кора приросла на треть. Почти вся Африка, Северная Америка, Сибирь, Индия, Северный Китай и восточная часть Европы образовались в то время. С увеличением площади материков расширялась и площадь суши. Тут и подключился второй важный фактор, от которого зависит температура планеты, — альбедо. По-латыни «альбус» означает «белый». Белый цвет, как известно, хорошо отражает солнечные лучи. Альбедо — это доля солнечной энергии, падающей на планету, которая отражается в пространство. Альбедо «светлой» суши выше, чем у более темных океанов. Если бы суши сейчас не существовало, альбедо всей поверхности Земли оказалось бы на 6 % ниже и на планете было бы теплее. В конце архея был пройден критический рубеж, когда суша расширилась настолько, чтобы повлиять на земное альбедо. Причем рост суши не только повышал долю солнечной энергии. На выветривание (разрушение) кремнеземсодержащих минералов расходовался другой парниковый газ (углекислый). Тогда же кислорода стало достаточно, чтобы разложить почти весь атмосферный метан. Все это вместе и возвестило начало первой ледниковой эры. Белоснежный покров усилил альбедо еще больше. Конечно, жителю страны, где зима составляет большую часть года, трудно представить, что в похолоданиях и оледенениях есть хоть что-то хорошее. Меж тем нахлобученные на земные полюса ледниковые шапки охлаждали океанические воды в высоких широтах. Более плотные холодные воды опускались вниз, и океан перемешивался. Нисходящие течения несли в глубины кислород, а восходящие поднимали к поверхности соединения азота, фосфора, железа и некоторых других элементов, необходимых для роста организма. В результате такого обмена толща океана становилась все более пригодной для жизни. В отсутствии охлаждения глубинные океанические воды образуются за счет погружения рассолов, выпаривающихся в низких широтах. Поскольку плотность рассолов выше, океан перестает перемешиваться. Восходящие глубинные воды включили обратный механизм потепления. Вместе с ними к поверхности поступал гидрокарбонат (НСО3). Его избыток в поверхностных водах вызывал быструю садку карбонатов. При образовании известняков выделялся углекислый газ. (Современные рифы, например, поставляют в год 245 млн т этого продукта, что на порядок больше вулканических выбросов.) Подъем уровня углекислого газа в атмосфере дополнялся высвобождением метана. Этот газ накапливается на материковых окраинах, скрытых морскими водами, и поступает в атмосферу, когда ледники вбирают воду, обнажая их. Возвращение в атмосферу газов-утеплителей вызывало «парниковый эффект». И вновь начинал ось таяние ледниковых покровов и потепление. По мере перехода Земли в режим самооттаивающего холодильника ухудшалось положение строматолитостроителей. И повышение уровня кислорода, и понижение температуры океана мешали их нормальному развитию. Размеры строматолитовых построек и площадь их распространения стали сокращаться. Но там, где невыносимо жить одним, всегда хорошо устроятся другие. Приближалось время эукариот.

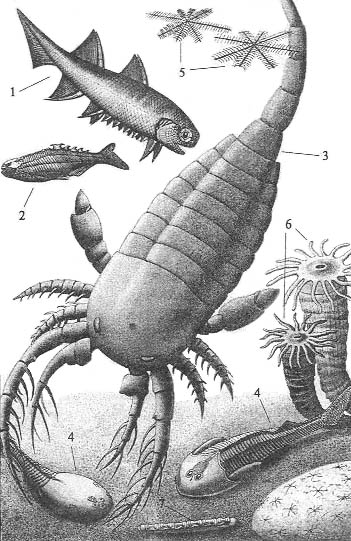

Кембрийские морские животные и водоросли

1 — одонтогриф; 2 — аномалокарис и ему подобные; 3 — опабиния; 4 — всякие членистоногие; 5 — гребневик; 6 — амисквия (возможный плоский червь); 7 — акритархи; 8 — стилофорное иглокожее; 9 — эокриноидное иглокожее; 10 — археоциатовые губки; 11 — морское перо (восьмилучевой коралл); 12 — диномиск (может быть; тоже иглокожее); 13 — брахиоподы; 14 — улитка (брюхоногий моллюск); 15 — элдония (совершенно не понятное животное); 16 — головохоботный червь

Синдром «Фольксвагена»

На ранний и начало позднего протерозоя (2,5–1,5 млрд лет назад) пришелся своеобразный застой. Ничего откровенно нового в течение долгих полутора миллиардов лет не появилось. Даже изотопная летопись углерода имеет вид скучной прямой линии без загогулин. Но за кажущейся простотой внешнего образа скрывались бурные преобразования внутреннего содержания. Начиная с 50-х годов XX века в Германии большим спросом пользовался автомобиль марки «Фольксваген», похожий на жука с большими глазками. Внешний вид машины был придуман настолько удачно, что его сохраняли почти сорок лет. При этом и мотор, и внутренняя отделка поменялись полностью, причем не единожды. Найдя на свалке кузов такого автомобиля без внутренних деталей, невозможно определить, сделан ли он в начале 50-х или в конце 80-х годов. Примерно то же можно сказать о бактериях. О них так и говорят: у бактерий проявлялся «синдром "Фольксвагена"». Почти не меняясь внешне, они тем не менее полностью изменились внутренне. В исключительно чистых лабораториях потомки одной и той же бактерии становятся иными за несколько тысяч поколений. Многие изменения налицо. (Или что у них там?) Преображается и поведение. Разнообразие возникает буквально из ничего. Через некоторое время после начала опыта в чашке с культурой бактерий можно увидеть три отдельные группы. Одни останутся лежать на дне. Другие всплывут к поверхности. Третьи распределятся в толще предоставленной им среды. Иными словами, они заполняют все возможные для существования ниши. И в каждой из них новое поколение все более эффективно потребляет предложенный субстрат. То же происходило в раннем протерозое. Большинство сообществ раннего и начала позднего протерозоя состояло из простых внешне форм. Они занимали практически все свободное пространство на море и, возможно, на суше. Окремнелые останки живых существ обнаружены более чем в тысяче местонахождений этого периода. Среди них особенно много встречается тел простой округлой формы размером до 0,025, реже до 0,04 мм в поперечнике. Можно встретить тонкие нити с перегородками, трубки и ветвящиеся нити. Многие из них напоминают современных цианобактерий. На периодически осушаемом мелководье обитали самые заурядные округлые формы золотисто-коричневой окраски от пигмента сцитонемина, предохранявшего бактерий от ультрафиолетовых лучей. Он настолько устойчив, что не распался до сих пор. Дальше от берега образовывали густые заросли нитчатые цианобактерии, среди которых скользили совсем мелкие, похожие на пружинки, осцилляториевые. Разница между крайним мелководьем и морскими условиями проявлялась только в увеличении многообразия бактерий по мере улучшения самих условий. В отдалении от бактериальных сообществ селились первые эукариоты. Тогда это были очень незатейливые шаровидные клетки. Время соперничества с бактериями за лучшие местообитания для них еще не наступило.Держи карман шире

Около 2 млрд лет назад атмосфера была бескислородной, а кислород накапливался только в полостях-карманах микробных сплетений. С установлением кислородной атмосферы бактериальные сообщества «вшили» бескислородные карманы, где разлагалось органическое вещество. Впрочем, водная толща океана еще долго могла быть бескислородной, и на дне (как в Черном море) отлагались черные пахучие илы. В этот период в ископаемой летописи начинают попадаться остатки эукариот. Эукариоты — это организмы, обладающие ядром (хранилищем генов), сложными клеточными органеллами (своеобразными органами клетки) и более совершенным способом полового размножения, когда наследственный материал сосредоточен в расходящихся парных хромосомах. В породах возрастом около 2,1 млрд лет, найденных в Северной Америке, обнаружены изгибающиеся, слегка закрученные ленты до полуметра длиной. Скорее всего, это были водоросли. Не исключено, что эукариоты меньших размеров существовали и несколько раньше, но распознать их среди прочих ископаемых остатков совершенно невозможно. Но все, что превышало в поперечнике 0,75 мм (наибольший размер современных бактерий), скорее всего, было не бактериями. Эукариоты не могли не появиться. Уже устойчивое микробное сообщество, каждый член которого отвечал за строго определенный участок работы, отличалось цельностью. Возможно, что дальнейшее усиление связей между его членами и привело к эукариотам. Отдельные органеллы эукариот очень похожи на некоторых бактерий. Митохондрии (греч. «нить» и «зернышко»), которые обеспечивают клетку энергией, близки к пурпурным несерным эубактериям. Поэтому почти все эукариоты дышат кислородом. Хлоропласты (греч. «зеленый комок») напоминают цианобактерии и зеленых бактерий. Обладающие ими водоросли и высшие растения стали фотосинтетиками. Полное отчуждение, правда, не преодолено до сих пор. Хлоропласты (чтобы чего не вышло) укутаны в несколько оболочек. Жгутики, с помощью которых одноклеточные эукариоты двигаются, могли возникнуть при захвате спирохет или спироплазм (скрученных, способных к вращательному движению бактерий). Если у одноклеточных жгутики являются движителем (иногда органами захвата), то жизнь многоклеточных без них и представить трудно. На основе жгутика развились все органы чувств и передачи информации: вкусовые и обонятельные волоски, органы равновесия и нервные пучки. Правильно распределить хромосомы при делении клетки тоже помогают преобразованные жгутики (отсюда и название такого деления — «митоз» — греч. «нить»). Митоз появился у одноклеточных эукариот, а на его основе возник мейоз (греч. «убывание»). Ядра большинства животных и растений содержат два почти одинаковых набора хромосом (до миллиона генов в наборе). При митотическом делении каждая дочерняя клетка получает в наследство по одной копии любой родительской хромосомы, а при мейозе — половину родительских хромосом. Для обретения двойного набора ей приходится слиться (вступить в половые отношения) с другой клеткой. Оплодотворение обеспечивает обмен участками хромосом. В итоге наследство прирастает за счет состояния каждого из родителей. Обмен генами позволил эукариотам эволюционировать намного быстрее, в то же время сохраняя все наилучшее от своих предков. (Тот, кто пытался сохранить все самое худшее, просто вымер.) Предоставить жилплощадь для поселения всех бактериальных соседей могли магниточувствительные бактерии, о которых говорилось в предыдущей главе. Клетка у них весьма просторная — целых 0,015 мм. Она окружена двухслойной жировой оболочкой — будущий клеточный скелет. Но главное — она хорошо принимает гостей (не переваривает их сразу). Кроме того, запас железа, необходимого для удвоения хромосом и деления клетки, уже имеется. Воедино могли сойтись протеобактерии, преобразующие органику в водород и двуокись углерода и нуждающиеся в этих газах метанообразующие архебактерии. (Так что все ныне живущее на Земле, включая людей, представляет собой лишь колонии бактерий.) Еще в V веке до н. э. греческий философ Эмпедокл предположил, что носы, ноги, руки жили сначала отдельно друг от друга. Они встретились, срослись и превратились в животных. Так и разные ветви бактерий образовали тесные сообщества, из которых могли выйти готовые эукариотные организмы. Для того чтобы заставить различные, прежде обособленные бактерии жить вместе, потребовался лишь механизм управления разрозненной наследственной информацией. Мир эукариот действительно представлял собой мир прокариот наоборот. Прокариоты, не отличаясь внешне, биохимически были очень разнородны. Они потребляют что угодно, будь то сероводород, азот или метан. Эукариоты ограничились только фотосинтезом и поеданием уже готовых запасов питательного вещества в виде других организмов. Но внешние различия у них просто поразительны. Достаточно назвать трех обычных эукариот, чтобы убедиться в этом: например, мухомор, таракан и человек. Способность управлять органеллами различного происхождения пригодилась при становлении многоклеточных. С помощью многоклеточности эукариоты преодолели тесные размерные пределы. Они разменяли маленькую однокомнатную квартиру (пусть и со всеми удобствами) на замки и виллы любой, сколь угодно сложной архитектуры и почти неограниченного объема. У многоклеточных стало возможным распределение клеток по слоям и зарождение тканей. Одни клетки при этом оказались всегда крайними и образовали покровную ткань. Другим, что очутились внутри, осталось одно — размножаться дальше. До некоторой степени многоклеточность была вызвана именно зовом пола. Большинство многоклеточных организмов крупнее одноклеточных, а большого партнера видно издалека. (Несколько сантиметров в длину или в поперечнике — таков предел и удел самостоятельных одноклеточных организмов.) Неслучайно многоклеточность возникала постоянно и неоднократно: у красных, бурых и желто-зеленых водорослей, в нескольких группах водорослей зеленых и, конечно, у животных и тоже, может быть, не единожды. Но главное — со временем многоклеточные организмы становились все менее зависимы от капризов среды.Полет валькирии

С середины протерозоя (1,2 млрд лет назад) разнообразие эукариот стало постепенно возрастать. Около 800 млн лет назад господство микробов, длившееся почти 3 млрд лет, закончилось. Начиная с этого времени возникли все основные группы водорослей и простейших, а также предки грибов и животных. В окаменелостях древнейших многоклеточных распознаются красные водоросли. Они совершенно не отличимы от современных водорослей (хотя извлечены из отложений возрастом 1,2 млрд лет) Арктической Канады. Каждый, кто побывал на море, видел камни, покрытые красными известковыми наростами. Кому посчастливилось загорать на теплом южном взморье, мог подобрать изящные пурпурные веточки, похожие на мелкие кораллы. Так выглядят кораллиновые красные водоросли. Их необызвествленные родственники не столь ярки и приметны — просто невзрачные ворсинки. Но именно такие ворсинки покрыли дно морей 1,2 млрд лет назад. Несмотря на свои размеры (меньше 2 мм высотой), они создали новый, трехмерный мир, недоступный плоским бактериальным матам. Это был мир со своими течениями и осадками. Со временем в нем поселились другие многоклеточные. Собственно багрянки являются древнейшими организмами с клетками разного типа и с чередованием полового и бесполого поколений (половым циклом). Впрочем, половой цикл и предопределил возникновение многоклеточности — ведь специальные половые клетки уже отличались от всех прочих. На Аляске встречаются различные кремневые окаменелости, которым 800 млн лет. Некоторые из них напоминают чешуйки золотистых и диатомовых водорослей, другие — спикулы (скелетные иголки) губок. Можно считать, что эти спикулы и являются древнейшими, не считая биомаркеров, остатками многоклеточных животных. В одновозрастных породах северо-западной Канады найдены обызвествленные цианобактерии, бурые водоросли и непонятные органические чехлы и пленки. Эти чехлы получили название в честь мест, где они впервые найдены: чуарии — от Чуара в Северной Америке, лонгфенгшании — от китайской Лонфеншани, а дальтении — от норвежского Дала и греческого корня «тения» (лента.) Чуарии представляли собой крупные (до полусантиметра в поперечнике) морщинистые шаровидные оболочки колониальных прокариот или эукариот. Лонгфенгшании напоминали округло-удлиненный листок на черенке. Ветвящиеся ленты дальтении дорастали до 6 см. Самые необычные окаменелости того времени скрывались подо льдами Шпицбергена в породах возрастом 750 млн лет. Там обнаружены остатки весьма развитых зеленых водорослей. Вместе с ними встречаются меланокирилл и валькирии. Странный меланокирилл (греч. «черный господин») был похож на вазу высотой 2–3 мм, то есть был намного крупнее многих своих современников. Сидели в таких вазочках-раковинках древнейшие амебы. Несмотря на мелкие размеры, эти амебы были крупнейшими хищниками своего времени, а возможно, и первыми плотоядными животными вообще. Валькирии могут быть остатками более сложных многоклеточных. У миллиметровых (в длину) валькирий, похожих на червячков с отростками, различается шесть типов клеток. Валькириями эти существа были названы потому, что найдены они на Шпицбергене. Где-то около этого полярного архипелага скандинавские мифы помещали вальхаллу, куда небесные девы-валькирии (выбирающие убитых) уносили души храбрейших из павших воинов. Может быть, валькирии (ископаемые организмы, а не мифические девы) и были первыми существами, которые убирали поле «боя», то есть были разрушителями-падалеядами? Из одновозрастных отложений Китая известны плоские кольчатые ленты длиной по 2–3 см. Некоторые из них имеют отверстие на одном из концов червеобразного тела или вытянутый хоботок. Они были описаны как предки настоящих кольчатых червей, но не исключена и водорослевая природа этих организмов. А вот кольчатая партия с Тиманского кряжа России, один конец которой заужен, а другой — уплощен, могла действительно быть очень простеньким червем. В тот же промежуток времени началась поступательная эволюция эукариотного планктона (греч. «блуждающий») — населения водной толщи, которое в основном состояло из акритарх (греч. «неизвестного происхождения»). Точная принадлежность акритарх, как явствует из их названия, не ясна. Это микроскопические (меньше миллиметра в поперечнике) плотные органикостенные оболочки со всякими шипами, выростами и оторочками. При жизни форма акритарх приближалась к шару. Большинство из них, наверное, были вымершими одноклеточными водорослями, родственниками динофлагеллят (греч. «вертящие жгутиком»). Природу акритарх помогли понять биомаркеры. Сначала выяснилось, что очень характерные биомаркеры остаются от динофлагеллят. Они обильны в мезозойских и кайнозойских породах (начиная с 248 млн лет) — в слоях с остатками этих водорослей. Хотя более древние динофлагелляты почти не известны, такие же биомаркеры широко распространены в верхнепротерозойских и нижнепалеозойских отложениях. Они встречаются там, где очень много акритарх. Более того, эти биомаркеры были извлечены прямо из акритарховых оболочек, что оказалось весьма непростой задачей. Ведь даже шарики в одну десятую часть миллиметра выглядят в мире акритарх гигантами, а толщина оболочки измеряется тысячными долями миллиметра. Появились акритархи приблизительно 1,8 млрд лет назад, но стали распространены около 1,6 млрд лет назад. Первые из них напоминали очень мелкие простенькие гладкие шарики размером от 0,02 до 0,1 мм. Между 1,1 и 0,8 млрд лет назад наблюдалось их многообразие и обилие. Среди них завелись огромные (для этих организмов) формы — 0,2 мм и более в диаметре. Очень большие акритархи, скорее всего, были сидячими на дне организмами.Снежный ком, вертящийся на боку